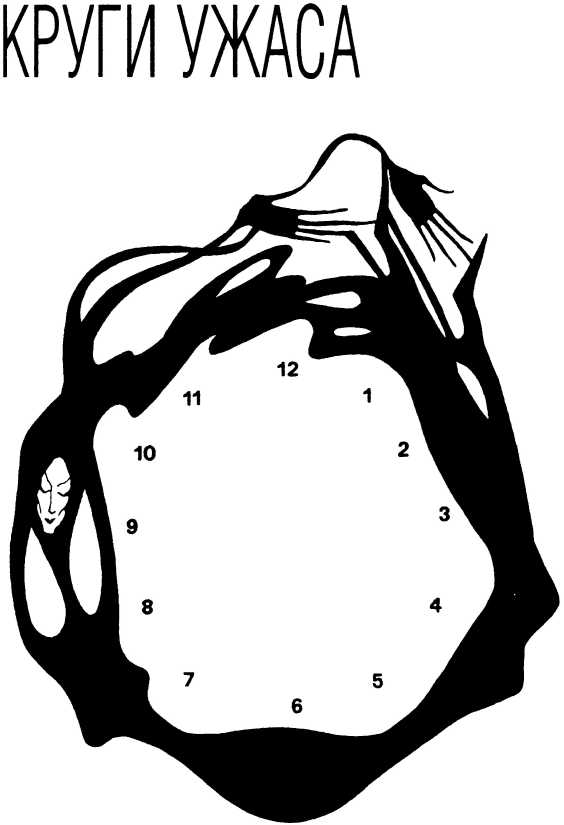

Жан Рэй КРУГИ УЖАСА Новеллы

Быть может, нет ничего истинного, и даже это не истина.

КРУГИ УЖАСА

КРУГИ УЖАСА

Круги Написано для Лулу

У моей маленькой дочки Лулу глаза чернее ночи, а волосы струятся, как ливень из грозовой тучи. Она красива и серьезна — ее прабабка, индианка забытого племени да коты, в молодые годы занималась колдовством.

Я спрашиваю дочь:

— Твои куклы говорят?

— Говорят, бегают, играют и дерутся, — отвечает она.

— А оловянные солдатики двигаются?

— А как же! Перед смертью… ведь они солдаты и созданы для смерти. Видишь, у многих нет головы. Их отрубают саблями в бою.

Я безуспешно наблюдаю через замочную скважину за играющей Лулу — ее солдаты несут недвижную стражу, а куклы безропотно сидят в кружок. Но когда вхожу, на полу лежат убитые и изувеченные солдаты, а щеки кукол влажны от слез.

— Солдаты вели войну, а куклы их оплакивали, — сообщает она.

Она мелом начертила на полу круг и посадила в него Мисси, крохотного рыжего котенка.

Мисси жалобно мяукает, фыркает и пытается убежать.

— Я заперла его, — говорит Лулу.

— Где?

— В кругу!

— Он не сможет выйти?

— Никогда!

— И что?

— Он умрет от голода и жажды!

— Бедный Мисси!

Лулу берет носовой платок и стирает меловой круг. Освобожденный Мисси стремглав уносится из комнаты.

Лулу — великая волшебница. Если я однажды навлеку на себя ее гнев, она превратит меня в мышку и позовет котенка Мисси или в муху, посадив на паутину за шкафом.

Или запрет меня в круге, где я умру от голода, жажды и отчаяния.

Изредка мы прогуливаемся с Лулу по старому и угрюмому саду. Деревья в нем высотой с башни, так массивны, тяжелы и растут так тесно, что в сумерках становятся похожими на мрачные надгробия в соборе.

Как-то вечером Лулу схватила меня за руку.

— В саду горит костер, — сказала она.

Ее ручонка лежит в моей ладони как в перчатке.

Костер горит зловещим пламенем; рука дочурки слегка дрожит.

— Там три злюки, — шепчет она. — Не отпускай мою руку. Если они схватят меня, то поджарят на костре и съедят. Быть может, убьют и тебя.

Я вижу всю троицу — уродливые и неказистые карлики кружат в печальном хороводе вокруг костра.

— Я их знаю, — объявила Лулу, — их зовут Грох, Гандипет и Крабби. Завтра днем я их убью.

— Как ты их отыщешь?

— Каждый живет на своем дереве, а спускаются они только ночью, чтобы разжечь костер.

Назавтра, в яркий солнечный полдень, Лулу потащила меня в сад, выбрала три самых высоких дерева и начертала вокруг их стволов три меловых круга.

— Все, — сказала она, — они больше не разведут костер.

Несколько вечеров подряд я тайком ходил в сад. Костер не горел, а в мрачной высоте надрывно стонали три голоска.

С каждой ночью голоса звучали все жалобнее и умоляюще.

Маленькие чудовища, несомненно, молили о помощи человека, могущего вызволить их из безжалостной темницы магических кругов. Но Лулу запретила мне трогать круги, и, хотя мое сердце кололо от жалости, я поворачивался спиной к саду, чтобы не слышать нечеловеческих стонов.

Сегодня вечером голоса умолкли.

Злые карлики умерли.

Так пожелала Лулу.

Это случилось однажды вечером в Копенгагене.

На далекой окраине Остергаде есть с трех сторон огороженная гавань, где забылись в вечном сне мертвые корабли.

Я устал и хотел спать.

Высокая и длинная баржа, изъеденная червем, зияла провалом, приглашая бродягу отдохнуть. Я выспался на сухой скамье, а когда ледяное солнце Зунда пробудило меня своими лучами, то понял, что перестал быть балтийским бомжем, который спит на мраморных плитах отвратительной Мармор-кирхи. Я мог остаться там до конца морских и земных дней, чтобы через пустые глазницы иллюминаторов следить, как умирают жалкие поколения людей, а их дворцы рассыпаются в прах, не найдя под скамьей куска мела, длинного и круглого, как палец.

Вечером при яркой луне одинокому сердцу понадобилось утешение и чье-то присутствие.

На грязном от сажи дереве переборки я нарисовал трех безмолвных компаньонов. Кусок мела, который, несомненно, выпал из раненой руки какого-то бога, извлек их из черного небытия.

Первому, высокому толстяку, я приделал нос в виде хобота, а широкий лоб украсил единственным, круглым глазом. Назвал его Красмуссеном и написал имя под животом, раздутым, как полный бурдюк.

Второй родился длинным и тощим верзилой, острый череп которого терялся в углу на потолке. Он мне кого-то напоминал, и я присвоил ему имя Мармадьюк Пиг.

Но мне не понравилось лицо чудовища, и я переделал его в свиное рыло.

Я долго колебался, как окрестить гомункула с мордой крысы и брюхом опоссума, который возник последним рядом с дверными петлями.

В вечернем воздухе прокричала серебристая чайка, одна из самых отвратительных морских птиц. Она не больше крупного попугая, но голос словно позаимствовала у ада. Чайка плачет и угрожает — ее крохотное горло наводит ужас на бледную бесконечность Балтики.

Если в конце земного существования божий суд не сжалится над моей мрачной душой скитальца, меня осудят на вечные муки и назначат серебристую чайку в преследователи.

Встречая сумерки, она прокричала: «Кукелю!» Так маленькое меловое чудище стало зваться Кукелю.

При свете фитиля, привязанного к валу, я рассказывал им грустные истории и поносил их отборной бранью.

Утром ушел и вернулся вечером в грязное убежище, вооружившись тряпкой, ибо весь день придумывал злую пытку, которой подвергну их, уродуя плоские структуры.

Когда фитиль вспыхнул слабым желтым пламенем, они не стелились на переборке, а сидели на моей скамье.

Под скамьей я спрятал унцию табака.

Красмуссен курил его.

В тайничке лежала поллитровка доброй датской водки.

Мармадьюк Пиг допивал ее.

От вчерашнего ужина оставалась четверть копченой селедки.

Кукелю дожирал ее.

Я в гневе замахнулся тряпкой.

— Вернитесь на переборку, и я вас сотру.

— Нет, — ответили они, продолжая курить, пить и есть.

Потом Красмуссен с силой ударил меня хоботом.

— За то, что ты наделил меня таким носом, — усмехнулся он.

— Ты приставил мне длиннющие ноги! — выкрикнул Мармадьюк Пиг. — Как думаешь, для чего?

И дал мне два болезненных пинка.

— Если думаешь, что, изобразив меня маленьким уродом, лишил возможности творить зло, то ошибаешься! — проскрипел Кукелю. И плюнул в лицо липкой слюной.

— Жалкие меловые карикатуры! — завопил я.

Но не смог их стереть. Они осыпали меня ударами, щипали, царапали и плевались…

С тех пор они наступают мне на пятки, не расставаясь ни на суше, ни в морях, ни в пустынях, ни в вечных льдах.

Они никогда не отвяжутся от меня!

Не все тюрьмы материальны; эта троица заключила меня в безграничную темницу пространства и времени, ибо рожденные мыслью, они живут вечной жизнью мысли.

Я нарисовал их мелом, веществом всех эпох, чернилом, которое никогда не иссякает в пере Бога.

Я начертал мелом круги на стене. Пока они черны и пусты, но не останутся таковыми.

Это — огромные иллюминаторы, открывающиеся в рождающийся мир. Рождающиеся миры, как и миры умирающие, наполнены ужасом.

Вскоре в каждое из окон заглянет лицо, искаженное страхом перед неведомым.

Так рождаются истории — их рассказывают, чтобы насытиться собственным страхом, терзая свои душу и плоть, а потом скормить другим окровавленные объедки варварского и божественного пира.

Так в дантовой геенне поступали тени-избранники, приглашенные на кровавое пиршество.

Рука Геца фон Берлихингена

Мы жили тогда в Генте, на улице Хэм, в старом доме, таком громадном, что я боялся заблудиться во время тайных прогулок по запретным для меня этажам.

Дом этот существует до сих пор, но в нем царят тишина и забвение, ибо больше некому наполнить его жизнью и любовью.

Тут прожило два поколения моряков и путешественников, а так как порт близок, по дому беспрерывно гуляли усиленные гулким эхом подвалов призывы пароходных сирен и глухие шумы безрадостной улицы Хэм.

Наша старая служанка Элоди, которая составила свой собственный календарь святых для семейных торжеств и обедов, буквально канонизировала некоторых наших друзей и посетителей, и среди них самым почитаемым был, конечно, мой дорогой дядюшка Франс Петер Квансюис.

Этот знаменитый остроумный человек был не моим настоящим дядюшкой, а дальним родственником матери, однако, когда мы звали его дядюшкой, часть его славы как бы падала и на нас.

В те дни, когда Элоди насаживала на вертел нежного гуся или поджаривала на слабом огне хлебцы с патокой, он с охотой принимал участие в наших пиршествах, ибо любил вкусно поесть, а также с толком порассуждать о всяческих кушаньях, соусах и приправах.

Франс Петер Квансюис прожил двенадцать лет в Германии, женился и после десяти лет счастливой супружеской жизни там же похоронил и жену, и свое счастье.

Кроме ревниво хранимых нежных воспоминаний, он вывез из Германии любовь к наукам и книгам, трактат о Гете, прекрасный перевод героико-комической поэмы Захарии, вполне достойной принадлежать по своему юмору и остроумию перу Гольберга, несколько страниц удивительного плутовского романа Христиана Ройтера «Приключения Шельмуффского», отрывок из трактата Курта Ауэрбаха об алхимии и несколько скучнейших подражаний «Tagebuch eines Beobachters seines selbst» Лаватера.

Сейчас вся эта запыленная литература стала моей, ибо дядюшка Квансюис завещал ее мне в надежде, что когда-нибудь она принесет пользу его наследнику.

Увы! Я не оправдал его предсмертных надежд — в моей памяти только осталось восклицание: «Писание — это трудолюбивая праздность…» — отчаянный крик души Геца фон Берлихингена, удивительного героя-мученика, которого мой дорогой дядюшка особо отметил в своем трактате о Гете. Дядюшка подчеркнул эту фразу пять раз разными цветными карандашами.

Трудно нарушить обет молчания и приподнять покрывало забвения! И если я делаю это, то только потому, что мне было знамение из неизъяснимой тьмы.

Дядюшка Квансюис проживал в соседнем доме, на той же длинной, угрюмой и вечно сумрачной улице Хэм.

Дом был меньше нашего, совсем черный, но эхо гуляло там еще резвее в дни бурь и порывистых резких ветров.

Однако одну комнату там все же уберегли от мрачного холода подвальных кладовок и тьмы коридоров. Это была высокая светлая комната, обитая желтой тканью; ее обогревала чудесная марльбаховская печь, а из центральной лепной розетки потолка на трех позолоченных цепочках свешивалась лампа с двумя фитилями.

Днем массивный овальный стол кряхтел под тяжестью книг и коробок со старинными миниатюрами; но вечером, в час обеда, на нем расстилали коричневую, расшитую голубыми и оранжевыми узорами скатерть, а затем расставляли красивые тарелки из дорникского фаянса и богемский хрусталь.

В этих тарелках подавались изумительные кушанья, а из высоких бокалов пили бордоские и рейнские вина.

За этим столом дядюшка Квансюис принимал друзей, которых любил за внимание к своим речам и немой восторг перед его ученостью. Я словно сейчас вижу, как они поедают баранью ногу с чесноком, печеную курицу, тушеного ската или гусиный паштет и с явным удовольствием внимают мудрым рассуждениям хозяина.

Их было четверо — господин ван Пиперцеле, доктор каких-то, но отнюдь не медицинских наук; тихий и славный Финхаер; толстый и безмятежный Бинус Комперноле и капитан Коппеянс.

Коппеянс был таким же капитаном, как и Франс Квансюис моим дядюшкой. Когда-то он плавал, а теперь стал владельцем нескольких каботажных судов. Элоди считала его хорошим советчиком и человеком большой житейской мудрости, во что я продолжаю верить, хотя у меня нет на то никаких доказательств.

Однажды вечером, когда господин ван Пиперцеле делил на части миндальный торт, а капитан Коппеянс разливал по бокалам ром, кюммель и зеленоватый шартрез, дядюшка вернулся к своему трактату о Гете, к тому месту, на котором остановился накануне, в день, когда они лакомились телячьей головой под черепаховым соусом.

— Я возвращаюсь к шедевру Гете, к его превосходной драме «Гец фон Берлихинген».

«В одном из сражений против бамбергского епископа, нюрнбергских купцов или кельнских горожан благородный Гец потерял правую руку.

Искусный ремесленник, железных дел мастер, сработал ему руку с пятью пальцами на пружинах, обеспечив владение мечом с тем же искусством, что и прежде».

Тут в разговор вмешался тихий господин Финхаер:

— Можно сказать, чудо механики!

— Я припоминаю, — вступил в разговор господин Коппеянс, — что случилось с моим рулевым Петрусом Д’Хондтом, — ему отрезало руку, когда кисть его попала между шкивом и стальным тросом. С тех пор у него вместо руки медный крючок, а значит, в наши времена никто не может сделать руку, подобную руке Геца.

Дядюшка Квансюис снисходительно кивнул головой, соглашаясь с их пустыми речами.

— Друзья мои, вспомните, — сказал он, — достойные вечности слова, которыми кончается драма Гете: «Благородный муж! Благородный муж! Горе веку, отвергнувшему тебя!»

Тут мой дядюшка снял очки и подмигнул. Как всегда, услужливый доктор ван Пиперцеле подмигнул в ответ, словно знал тайну дядюшки.

— Но этот прекрасный конец, увы, не соответствует истине, и я сожалею об этом, — продолжал свою речь оратор. — «Гец фон Берлихинген был, как повстанец, заключен на два года в аугсбургскую тюрьму. Затем император разрешил ему вернуться в свои владения и жить в родовом замке Якстгаузен, взяв с него слово рыцаря, что он никогда более не покинет границ своих земель и не будет сражаться ни на чьей стороне.

Пятнадцать лет спустя Карл V освободил его от клятвы, и счастливый Гец последовал за императором во Францию, Испанию и Фландрию. После отречения императора от престола в Юсте Гец вернулся в Германию и семь лет спустя умер. Однако…»

Он снова подмигнул, и снова в ответ мигнул ван Пиперцеле.

— После пребывания во Фландрии Гец уже никогда не пристегивал свою железную руку!

— Она находится, — заговорил Финхаер, — в музее…

Но дядюшка Квансюис прервал его:

— Нюрнберга, Вены или Константинополя… Не все ли равно? Ибо это лишь железная перчатка, помещенная под стекло. А настоящая рука, та, которая позволяла Гецу держать меч и даже гусиное перо, была потеряна или похищена в… — он поднял руку, его глаза горели. — … в Генте, славном городе Карла V, в котором Гец фон Берлихинген был вместе с императором. И рука его до сих пор находится тут, тут я ее и найду!

Хотя Франс Петер Квансюис не был истинным эрудитом, ему нельзя было отказать в упорстве, с которым он вел свои кропотливые изыскания. Документы, которые я пересмотрел после его смерти, убеждают меня в этом. Но его поиски кажутся мне бесполезными и бесцельными, а библиотечные находки — случайными.

Он переписал часть текста из трех томов крайне странного фламандского писателя Деграва, который со всей серьезностью пытался доказать, что и Гомер и Гесиод были выходцами из Фландрии. Этот человек перевел с латинского подлинника диссертацию фламандского доктора Пашасиуса Юстуса «Об азартных играх, или болезни играть на деньги».

— Пашасиус… Пашасиус, — частенько бормотал дядюшка, — сколько прекрасных писаний оставил бы нам сей любознательный ученый XVI века, не преследуй его днем и ночью страх перед костром. Он себя так и называл в честь Пашаса Раббера, настоятеля корбийского монастыря в IX веке и автора прекрасных теологических сочинений. Ах! Мой милый Пашасиус… На помощь!.. О, мой старый друг, явись ко мне из глубины веков!

Я не могу сказать, каким образом тень этого ученого доктора помогла дядюшке в роковых поисках железной руки, но она, безусловно, сыграла свою роль.

За неделю, что прошла с памятного вечера, дядюшка Квансюис переоборудовал часть подвальной кухни в лабораторию. Туда допускался только господин Финхаер да я, но моего присутствия в этом таинственном месте они, скорее всего, просто не замечали.

По правде сказать, я старался быть полезным и с усердием раздувал с помощью маленького кузнечного меха голубое пламя в печи.

В этом приюте тайных наук было холодно, а из толстых стеклянных колб поднимались отвратительные запахи; но лицо моего дядюшки все время оставалось серьезным, а толстые щеки господина Финхаера, несмотря на низкую температуру, блестели от пота. Однажды, когда уже пробило четыре часа утра, а вонь, исходившая из одной колбы, стала особенно отвратительной, дядюшка поднял голову, освещенную странным зеленым светом, и взглянул на потолок.

Господин Финхаер испуганно закричал:

— Смотрите! Ох! Смотрите же!

Мне было плохо видно, ибо я сидел против света, рядом с мехом, но мне показалось, что зеленый туман стал обретать какую-то явственную форму.

— Паук… Да нет же, краб бежит по потолку! — в ужасе закричал я.

— Замолчи, негодник! — рявкнул дядюшка Квансюис.

Существо быстро потеряло свои очертания, только и осталось, что струйка дыма под потолком, но я видел, как по лицам дядюшки и господина Финхаера струились крупные капли пота.

— Я же вам говорил, Финхаер… тексты древних мудрецов никогда не лгут!

— Она исчезла, — пробормотал Финхаер.

— Это была только ее тень, но теперь-то я знаю…

Он не сказал, что именно знает, а господин Финхаер не задал ни единого вопроса.

На следующий день лаборатория была замкнута на ключ, а я получил в подарок мех. Этот дар большого удовольствия мне не доставил, и я тут же продал его за восемь су лудильщику.

Дядюшка Квансюис очень любил меня; он ценил и даже, наверное, переоценивал значение тех мелких услуг, которые я оказывал.

Ему было трудно ходить — у него болела левая нога, и много позже я узнал, что он страдал плоскостопием, — потому мне приходилось сопровождать его во время редких и коротких прогулок. Он всей тяжестью опирался на мое плечо и, переходя улицы и площади, не отрывал взгляда от земли, словно слепой, бредущий за поводырем. Во время прогулок он рассуждал на разные ученые и полезные темы, но я, к сожалению, забыл, о чем он говорил.

Некоторое время спустя после закрытия лаборатории и продажи меха он попросил меня пойти с ним в город. Я согласился с удовольствием, ибо прогулка освобождала от школы на целых полдня; к тому же просьба дядюшки Квансюиса была приказом для моих родителей, которые только и жили надеждой на будущее наследство.

В тот день наш древний и суровый город закутался в туман; моросил мелкий дождь, и капли его, словно мышиные коготки, стучали по зеленому полотнищу громадного зонта, который я держал над нашими головами.

Мы шли по мрачным улицам вдоль прачечных, перешагивая через ручьи, вздувшиеся от мыльной мутной воды.

— Подумать только, — шептал мой дядюшка, — ведь эти мостовые, от которых у нас болят ноги, звенели под копытами лошадей Карла V и его верного Геца фон Берлихингена! Башни уже давно обратились в прах и пепел, а плиты мостовых остались. Запомни этот урок, мой мальчик, и знай: все, что близко к земле, живет долго, а то, что устремляется в небеса, обречено на гибель и забвение.

Недалеко от Граувпорте он остановился, чтобы передохнуть, и принялся внимательно рассматривать облезлые фасады домов.

— А где дом сестер Шутс? — спросил он у разносчика хлеба.

Тот перестал насвистывать веселую джигу — единственное утешение в его скучной работе.

— Вон тот дом с тремя гнусными мордами над дверью. Но те, что живут в доме, еще гнусней.

После нашего звонка дверь приоткрылась, и в щель высунулся красный нос.

— Я желаю поговорить с сестрами Шутс, — произнес мой дядюшка, вежливо приподняв шляпу.

— Со всеми тремя? — полюбопытствовал красный нос.

— Конечно.

Нас впустили в широкую, как улица, и темную, словно кузница, прихожую, в которой тотчас возникли три мрачные тени.

— Если вы продаете что-нибудь… — прогнусавили хором три голоса.

— Напротив, я хочу купить кое-что принадлежавшее славному, но, увы, давно почившему конюшему Шутсу, — добродушно сказал мой дядюшка.

Три грязных совиных головы вынырнули из мрака.

— Ну что ж, можно потолковать, — вновь заговорили они хором, — хотя мы и не расположены продавать, что бы там ни было.

Я стоял у двери, борясь с тошнотой, ибо весь коридор провонял прогорклым салом и луком, и не расслышал слов, которые дядюшка произнес тихо и скороговоркой.

— Входите, — произнесли сестры хором, — а молодой человек пускай подождет в гостиной.

Я провел долгий час в крохотной комнатушке с высоченным сводчатым окном, стекла которого представляли собой какой-то варварский почерневший витраж. В комнате стояли тростниковое кресло, прялка из темного дерева да красная от ржавчины печка.

За это время я раздавил семь тараканов, цепочкой шествовавших по голубым плиткам пола, но так и не смог достать тех, что ползали вокруг треснувшего зеркала, которое поблескивало в полумраке, словно гнилая болотная вода.

Когда дядюшка Квансюис вернулся, его лицо было красным, будто он долго просидел около раскаленной кухонной печи; три черных тени с совиными головами шли следом и визгливо благодарили его.

Очутившись на улице, дядюшка обернулся к фасаду с тремя масками, и его лицо стало злым и презрительным.

— Ведьмы!.. Дьявольские отродья, — проворчал он.

Он протянул мне пакет, завернутый в жесткую серую бумагу.

— Неси с осторожностью, малыш, это довольно тяжелая вещь.

Пакет и вправду был очень тяжел, и бечевка всю дорогу резала мне пальцы.

Мой дядюшка проводил меня до дому, ибо, как уверяла Элоди, то был день святого праздника, когда мы обычно ели вафли с маслом и пили шоколад из голубых и розовых кружек.

Против обычая, дядюшка Квансюис был молчалив, ел неохотно, но в его глазах плясал радостный огонек.

Элоди мазала маслом дымящиеся вафли и поливала их кремом, который застывал, образуя квадратики; вдруг она яростно вскинула голову.

— В доме опять завелись крысы, — проворчала она, — слышите, как возятся эти проклятущие обжоры!

Я в ужасе оттолкнул тарелку, услышав вдруг шорох рвущейся бумаги.

— Никак не могу понять, откуда доносится их противная возня, — сказала она, бросая взгляды в сторону кухни.

Шорох доносился с десертного столика, на который обычно складывали ненужные предметы. Но сегодня столик был пуст, на нем не было ничего, кроме пакета из серой бумаги.

Я хотел заговорить, но заметил, что глаза дядюшки в упор смотрели на меня — они были красноречивы, и в них можно было прочесть настоящую мольбу о молчании.

Я промолчал, и Элоди ничего больше не сказала. Но я знал, что шорох доносился из пакета, и даже видел…

Что-то живое находилось в бумаге, обвязанной бечевкой, и это что-то пыталось освободиться с помощью когтей или зубов.

Начиная с того дня, дядюшка и его друзья собирались каждый вечер, меня же стали пускать в свое общество редко. Они часами вели серьезные беседы, словно забыв о радостях жизни.

На вот настал день святых Элуа и Филарета.

— Филарет получил от Бога и природы все, что делает жизнь приятной и нежной, — провозгласил мой дядюшка, — а святого Элуа следует любить за те радости, которые подарил нам славный король Дагобер! И будет несправедливо, если мы не отпразднуем, как положено, это двойное торжество.

Пятеро друзей ели анчоусный паштет, нашпигованных салом фазанов, индейку с трюфелями, майнцский окорок в желе и пили вино из многочисленных бутылок, запечатанных воском разных цветов.

Во время десерта, когда были поданы кремы, варенья, марципаны и миндальные пирожные, капитан Коппеянс потребовал пунша.

Дымящийся пунш был разлит в стеклянные кружки, и вскоре все захмелели. Бинус Компернолле соскользнул со стула и был отведен на диван, где тотчас заснул. Господин Финхаер решил спеть старинную оперную арию.

— Я хочу вернуть к жизни «Весталку» Спонтини, — произнес он, — пора покончить с несправедливостью!

Но арию он не запел, а вскочил на ноги и закричал:

— Я хочу ее видеть, вы слышите, Квансюис! Я хочу ее видеть, я имею на это право, ведь я помог вам ее отыскать!

— Замолчите, Финхаер, — гневно вскричал дядюшка, — вы пьяны!

Но господин Финхаер, не слушая его, уже выбежал из комнаты.

— Остановите его, он наделает глупостей! — завопил дядюшка.

— Да, да! Остановите его, он наделает глупостей, — поддакнул доктор ван Пиперцеле, еле шевеля языком и глядя мутными глазами на дверь.

Мы услышали шаги Финхаера, взбегающего на верхний этаж. Дядюшка бросился вслед за ним, волоча за собой обычно услужливого, но сейчас упирающегося ван Пиперцеле.

Капитан Коппеянс пожал плечами, выпил свой пунш, наполнил кружку снова и набил трубку.

— Глупости, — пробормотал он.

И в это время раздался крик ужаса и боли, а потом послышались восклицания, и что-то упало.

Я слышал, как Финхаер кричал:

— Она ущипнула меня!.. Она откусила мне палец!..

Дядюшка стонал:

— Она удрала… О боже! Как мне теперь ее отыскать?

Коппеянс выбил из трубки пепел, встал, вышел из столовой и начал с трудом взбираться по спиральной лестнице, ведущей на бельэтаж. Я последовал за ним, сгорая от страха и любопытства, и проник в комнату, в которой до этого никогда не бывал.

В ней почти не было мебели, и я сразу увидел дядюшку, доктора ван Пиперцеле и господина Финхаера, стоявших вокруг громадного центрального стола.

Финхаер был бледен как полотно, его рот кривился от боли. Залитая кровью правая рука висела, как плеть.

— Вы открыли ее, — повторял мой дядюшка, и в его голосе звучал ужас.

— Мне хотелось рассмотреть ее поближе, — хныкал Финхаер. — О! Моя рука… Как она болит!

И тут я увидел на столе маленькую железную клетку, с виду очень тяжелую и прочную. Дверца была открыта, а клетка пуста.

В день святого Амбруаза мне нездоровилось, как и любому лакомке, ибо накануне, в день святого Николая, я объелся сладостями, пирожными и леденцами.

Ночью мне пришлось подняться — во рту было противно, а в животе я ощущал тяжесть и колики. Когда мне полегчало, я выглянул на улицу. Было темно и ветрено, по стеклам стучал мелкий дождь.

Дом дядюшки Квансюиса стоял почти напротив нашего, и я удивился, что в столь поздний час сквозь шторы его спальни сочился желтый свет.

— Он тоже болен, — усмехнулся я со злорадством, вспомнив, что накануне дядюшка взял себе из моих подарков пряничного человечка.

И вдруг откинулся назад, еле сдержав крик ужаса.

По шторе носилась тень — тень отвратительного гигантского паука. Существо бегало вверх и вниз, бешено крутилось на одном месте и вдруг пропало из моих глаз.

И тут же с противоположной стороны улицы донеслись душераздирающие призывы о помощи, пробудившие улицу Хэм от глубокого сна. Во всех домах распахнулись окна и двери.

Этой ночью мой дядюшка Франс Петер Квансюис был найден в своей постели с перерезанным горлом.

Позже мне рассказали, что горло у него было разорвано, а на лице не осталось живого места.

Я стал наследником дядюшки Квансюиса, но я был слишком молод, чтобы вступить во владение его довольно значительным имуществом.

Однако мне, как будущему владельцу, разрешили бродить по всему дому в тот день, когда судебные исполнители составляли опись имущества.

Я забрел в холодную, черную, уже запыленную лабораторию и подумал, что придет время, когда я с удовольствием вернусь в таинственный мир старого алхимика с его колбами и печами.

И вдруг у меня перехватило дыхание — мой взгляд остановился на предмете, притаившемся в углу между двумя стеклянными пластинами.

Это была громадная перчатка из черного железа, покрытая, как мне показалось, не то клеем, не то маслом.

И тут сквозь мешанину смутных воспоминаний пробилась ясная мысль, возникшая в голове сам не знаю откуда, — железная рука герцога Геца фон Берлихингена!

На столе лежали большие деревянные щипцы, с помощью которых с огня снимались горячие колбы.

Я вооружился ими и схватил перчатку. Она была так тяжела, что моя рука опустилась почти к самому полу.

Окно погреба, расположенное на уровне мостовой, выходило прямо на маленький глубокий канал, впадавший затем в Прачечный канал.

Туда-то я и понес свою зловещую находку, отставив ее как можно дальше от себя. Я с трудом сдерживался, чтобы не закричать от невыразимого ужаса. Железная рука извивалась, как фурия, откусывая от щипцов щепки и норовя схватить меня за пальцы. А как она пыталась броситься на меня, пока я держал ее над водой!

Она упала в воду с громким всплеском, и долго еще громадные пузыри кипели на поверхности тихих вод, словно какое-то чудовище захлебывалось на дне в муках и отчаянии.

Мало что осталось добавить к странной и ужасной истории моего дорогого дядюшки Квансюиса, которого я до сих пор оплакиваю от всей души.

Я больше никогда не видел капитана Коппеянса, ушедшего в море и пропавшего в бурю вместе со своим лихтером где-то у Фрисландских островов.

Рана господина Финхаера воспалилась. Ему сначала отняли кисть, а потом и всю руку, но это не помогло, и он вскоре умер в ужасных мучениях.

Бинус Комперноле захворал и уединился в своем доме в Мюиде, где никого не принимал, ибо дом был печален и грязен. Доктор ван Пиперцеле, которого я изредка встречал, делал вид, что не знает меня.

Десятью годами позже маленький Прачечный канал был засыпан. И во время работ там по неизвестной причине погибли двое рабочих.

Примерно в то же время на улице Тер-Неф, что по соседству с улицей Хэм, было совершено три кровавых убийства, так и оставшихся безнаказанными. Там возвели красивый новый дом, в который сразу после ухода строителей вселились три сестры Шутс. Те самые старухи, с которыми я познакомился в прежние времена. Их нашли удушенными в собственных постелях.

Я покинул дом на улице Хэм, в котором поселилась смерть и откуда ушла радость. Там я оставил все, что осталось от наследства дядюшки, — большой гипсовый бюст римского воина в пластинчатой кольчуге. Но взял с собой дядюшкины записки, которые часто перелистываю до сих пор, в поисках какой-то неведомой мне тайны.

Тарелка из мустьерского фаянса

Согласен, у меня отвратительная репутация.

Но, когда люди сообщали это в неподходящий миг, они умирали, получив меж ребер удар четырехдюймовым лезвием. Скажу правду, сэр, вы щедры и угостили приличным виски; однако лучше не злоупотреблять пустыми и неблагозвучными словами в мой адрес.

Хаузер, который командовал бригом Единорог, умер от лихорадки в морском госпитале; всю свою жизнь буду сожалеть об этом достойном человеке. Говорили, он подцепил болезнь в проклятых туманах на реке Флиндерс; другие утверждают, его укусила рогатая гадюка, которыми кишат эти непредсказуемые воды. Их яд действует медленно, но смерть неотвратима.

Рулевой Клаппенс, разыскиваемый полицией трех или четырех стран, рассудил здраво и смылся; добрался до Фриско, а оттуда до Иллинойса, где, поговаривают, занимается разведением скота.

В 1907 году Единорог стал на вечный якорь в дальней гавани Сиднея в том месте, где за ним нет должного наблюдения. Но красть на борту уже нечего, если только вы не любите гигантских тараканов и серых крыс.

Бриг был неплохой, хотя мне не нравился слишком длинный и высокий гафель бизань-мачты, что превращало судно в широкую, плохо управляемую бригантину.

Если я проскользнул в кают-компанию, то не из дурных намерений, а, как уже говорил, из любви к Хаузеру — хотелось взять что-нибудь на память о нем.

Я ничего не нашел, впрочем, и не ожидал найти; однако в потайном отделении буфета среди битой посуды наткнулся на целую тарелку.

Я уже говорил, что происхожу из отличной семьи, давшей мне неплохое образование. Не хвастаюсь знаниями, но иначе вам не понять, как я распознал великолепный мустьерский фаянс с гротескной отделкой, относящийся к странному второму периоду производства при Клерисси, когда фигурки заимствовались у фламандца Флориса и прекрасного Калло.

Центральная фигура тарелки — отвратительный человечек с огромным свинообразным рылом, одетый в желтый кафтан с пышными рукавами и шляпу с пером и сидящий на химере, настоящей карикатуре на мифическое чудище, — не имела ничего общего с искусством этих художников, а, похоже, родилась по чьей-то неведомой фантазии.

Я бы сохранил этот сувенир, не проиграй девять шиллингов и два мексиканских пиастра в криббедж. Блох-Сандерсон, еврей с Шепперд-лейн, дал за тарелку фунт, пообещав еще два, если я принесу парный предмет.

Я тогда не особо рылся в шкафу, а потому вернулся на Единорог.

Было холодно и темно, фонарь светил очень плохо.

Я не нашел второй тарелки из мустьерского фаянса, но наткнулся на большую пузатую бутылку, наполненную приятно пахнущим напитком.

На берегах реки Флиндерс живет племя ловцов голотурий, людей ужасно уродливых, занимающихся любопытным промыслом. Они хоронят своих мертвецов в наряде из перьев, который тянет в Фриско на пятьсот долларов, и производят из озерных водорослей и ягод крепкий напиток изумительного вкуса. Я не сомневался, что мне в руки попала бутыль этого дьявольского вина, которому с удовольствием отдал должное. Когда же захотел выбраться на твердую землю, ноги у меня стали заплетаться, а голова затяжелела. Потому я решил улечься на скамье в каюте, где не раз отдыхал бедняга Хаузер.

Я проснулся при мрачном желтом свете зари. Судно качало, как бочонок в трюме.

— Боже, — пробормотал я, — что за поведение у судна, стоящего на вечном якоре.

Вышел на покосившуюся от качки палубу, и с моих уст сорвались гневная брань и крики ужаса.

Я был в открытом море!!!

Единорог шел под всеми парусами, рассекая пенные буруны.

— Что за сучий сын устроил такое? — воскликнул я.

— Я, — ответил высокий голос.

На планшире левого борта сидел ужасный человечек ростом с горшок. Я застыл с разинутым ртом.

— Черт подери, где я видел вашу поганую рожу? — закричал я, когда первое удивление прошло, и ко мне вернулась речь.

— Эта рожа принесла тебе фунт, — закудахтал человечек, — хотя стоит много больше. Не будь я в отличном настроении из-за чудной погоды, то принял бы твои слова за оскорбление, и ты, сушеная треска, дорого бы заплатил за свой язык без костей!

Ну и дела!

Меня обозвал сушеной треской какой-то недомерок ростом с сапог, тайком увезший в бурное море. Шутка показалась мне неудачной, и я, сжав кулаки, направился к нему, но он расхохотался.

— Успокойся, а то в дело вмешается Кроппи!

Я услышал за спиной свист, обернулся и столкнулся нос к носу с химерой с тарелки. Только размером она была с датского дога и выглядела опасной.

— Ну, ладно, — сказал я, — в бутылке был дурман, а теперь мне снятся кошмары.

— А вот и нет, — снова заговорил мерзавец, — забудь о кошмарах. В мире нет ничего реальнее, чем я и Кроппи… Иди, дружок, на камбуз и приготовь поесть.

Чудовище угрожающе засопело, и я подчинился. К великому моему удивлению, камбуз ломился от отличных припасов — мяса, сала, датского сливочного масла и сушеных овощей. Я сварганил рагу. Вывалил все на блюдо и крикнул, что еда готова.

— Накрой в кают-компании, идиот, — посоветовал карлик, — и поставь четыре прибора. Где твои глаза, матросик, если не заметил, что у Кроппи три головы?

Действительно, у чудища было три отвратительных и глупых головы. От него несло серой, чесноком и копченой рыбой.

— Ба! — утешил я сам себя. — В конце концов, кошмар не так уж отвратителен, поскольку жратва имеет вкус сала, красной чечевицы и карри. Завтра приготовлю пудинг с араком!

Наступила ночь. Я сварил кофе и приготовил сэндвичи с говядиной, соленой семгой, уложив их на свежие морские галеты. Без труда отыскал бочонок рома и выпил целую пинту, не спросив разрешения странных начальников.

На третий день путешествия слева по борту и по ветру появился остров.

Погода стояла ясная и тихая. Из моря выросли кокосовые пальмы, неподвижные, словно их вырезали из жести. Поверхность воды рассекали плавники и хвосты двух или трех синих акул.

— Совершим прогулку по бережку? — крикнул я. — Это будет легко. Вы меня слышите?

Бриг сам повернул бушпритом в направлении прохода в атолл.

— Следует убрать часть парусов, чтобы не разбить морду дюжине инфузорий, — добавил я, будучи в отличном настроении.

Ответа не последовало.

Я бросился на поиски карлика в желтом кафтане и трехголового дога, но не нашел их.

Между тем Единорог скользнул вдоль стен из серого коралла и словно приклеился к причалу.

Я потратил некоторое время, чтобы спустить паруса. Работа оказалась на удивление легкой, хотя обычно требует более одной пары рук.

— Послушайте, — крикнул я, — если нравится, прячьтесь, я а хочу походить по палубе для коров, местечко мне нравится.

Мне довольно хорошо известны южные острова, и тот, по которому ступал, ничем не отличался от островов, где приходилось бывать, добывая копру или трепангов.

Кокосовые пальмы были высокими, плодоносными и ухоженными; в прозрачной и спокойной воде атолла скользили рыбешки. На дне колыхались длинные водоросли. Твердая почва блестела, словно ее припудрили слюдой.

— Наверняка, здесь есть деревня, — бормотал я, двигаясь по утоптанной тропинке.

Прошел около лье сквозь заросли, не заметив ни малейшего дымка.

И вдруг, повернув почти под прямым углом, увидел дом.

Никогда бы не подумал, что такая усадьба из розового кирпича может стоять среди джунглей Океании.

— Хорошее гнездышко, которое сперла птичка Рокк где-то во Франции и перенесла в эту забытую богом дыру, — воскликнул я. — Но чему удивляться? Чего я только не увидел с того вечера, когда посетил наш славный Единорог! Смотри-ка, здесь живут люди!

Дверь в глубине высокого крыльца была приоткрыта, за ней открывалась красивая гостиная.

Я принюхался к запахам дома, похоже, принадлежащего зажиточному буржуа — ароматы кухни, варенья и испанского табака.

Я колебался, какую из трех или четырех дверей выбрать, когда нежный и вежливый голос пригласил:

— Входите в крайнюю справа, мистер Гроув!

Меня действительно зовут Натаниель Гроув. Но из всех необъяснимых вещей, случившихся во время моих приключений, та, что меня узнали, показалась мне самой удивительной.

— Меня и вправду зовут Натаниель Гроув, — сказал я, входя в гостиную, розовую как внутренность граната.

В низком кресле с сигаретой во рту сидела и улыбалась молодая дама с приятным лицом.

— Араковый пунш, виски или французское шампанское? — осведомилась она.

— Вы очень любезны, — сказал я, здороваясь. — А поскольку столь любезны, с охотой отведаю шампанского.

Золотистая пробка взлетела к потолку, и мне поднесли высокий хрустальный бокал.

— Коли вы знаете мое имя, — я уже осмелел, ибо незнакомка подмигнула мне с излишне игривым видом для дамы хорошего воспитания, — простите за нахальство, но с кем имею честь общаться?

— Называйте меня графиней! — со смехом ответила она.

— Охотно, — мой смех звучал еще громче, — тем более, я и сам маркиз.

Она извлекла из серебряного ящичка сигарету и дружеским, грациозным жестом бросила мне. Я поймал ее на лету.

— Значит, вы и были тем человеком, кто украл мустьерскую тарелку барона Нюттингена?

— Ого! — возразил я. — Вы, похоже, в курсе дела, но я ничего не знаю о вашем бароне.

— Он провел в вашей компании несколько дней вместе с верным Кроппи. Полагаю, после долгих лет заточения он воспользовался вашей глупостью, чтобы подышать свежим воздухом и немного размять ноги.

— Хм, — промычал я. — Не очень-то понятно. Кроме того, вы обвиняете меня в глупости. Было бы неплохо объясниться, ибо вопросы чести и вежливости, милая дамочка, простите, графиня, волнуют меня в первую очередь.

— Справедливо, — согласилась она, наполняя мой бокал. — Пора объясниться. Меня зовут Жанна Ардан, графиня Фрондевиль. Вам что-нибудь говорит это имя, мистер Гроув?

— Хм… если только… У меня есть кое-какие исторические познания… в связи с обучением, которое мне навязали в Кембридже. В начале XVI века где-то во Франции, кажется в Альби, жила некая дама Ардан, окончившая дни на костре за обман и колдовство.

Она кивнула.

— Знания делают вам честь, мистер Гроув. Так вот я и есть та самая дама Ардан, как вы сказали.

— Браво! — воскликнул я. — Вы любите посмеяться, но и я люблю хорошую шутку, а эта в моем вкусе. Я за свою жизнь видел нескольких людей, которые упрямо не хотели выходить из горящего дома, и поджарились живьем. Они не походили на вас.

— Вы мне делаете комплимент, — она мило погрозила пальчиком. — Однако надеюсь, вы считаете, что я говорю правду. Конечно, признаюсь, я выглядела не очень красивой, когда костер погас и альбигойский палач извлек мои останки. К счастью, мой учитель, специалист по черной магии, ученейший Бартоломе Луструс, с помощью могучих заклинаний вернул мне подходящий облик, который вы и видите перед собой, мистер Гроув.

— Он… действительно подходящий, — в изумлении пробормотал я.

— Не буду утомлять долгими рассказами, — продолжила она. — Человек, отдавший меня в руки судей, был моим кузеном, бароном Нюттингеном. Он ухаживал за мной. Вы знакомы с ним, мистер Гроув, и согласитесь, что у него неприятное лицо, отвратительный характер, и муж из него получился бы никудышный. Мой добрый учитель Луструс помог своей наукой, и я на тысячу лет засадила его в мустьерскую тарелку.

— Засадили в тарелку? — вскричал я.

— Вы не читали волшебных сказок, мистер Гроув, иначе у вас не было бы такого выражения лица. Великий царь Соломон точно так же поступал с раздражавшими его людьми и джиннами; волшебные сказки основываются на остатках древней и истинной мудрости. Итак, я заточила Нюттингена, а в охранники выделила отвратительного трехглавого Кроппи, которого скопировала с самой уродливой из античных химер. Ах, мистер Гроув, какую непоправимую ошибку вы совершили!

— Ошибку… я?

— Продав столь ценную тарелку из мустьерского фаянса за какой-то жалкий фунт мерзкому ростовщику-еврею. Ибо вы не знаете, что сделал Блох-Сандерсон с Шеперд-лейн.

— Действительно не знаю.

— Он соскреб изображение Нюттингена и Кроппи, чтобы с помощью умелого художника изготовить изображение, якобы принадлежащее Калло! Сделав это, он вернул свободу ужасному барону.

Я хотел возмутиться, но она властным жестом заткнула мне рот.

— Бывший претендент на мою руку разработал план мести и уговорил дурня Кроппи присоединиться к нему. Они на всех парусах понеслись к острову, где я живу, и заверяю вас, буду жить еще очень долго. К счастью, благодаря знаниям моего славного Луструса я умею опережать события. Вчера Нюттинген и Кроппи свалились за борт, и акулы славно пообедали. Но я назначала барону иное наказание и, честное слово, сожалею, что он избежал его.

Она снова налила мне шампанского.

— Должна вам сообщить, — печально произнесла она, — что по закону мести обязана по справедливости воздать за глупость. Вы — увы! — займете место противного Нюттингена. Но придется обойтись без Кроппи или другого компаньона.

Я засмеялся, вернее, захохотал…

— Если вам в голову ударило шампанское, — желчно сказал я, — мне понятно… Вы вовсе не колдунья, и вас никогда не сжигали, но вы очень красивы. Правда, сегодня… вы пьяны… очень пьяны.

— Жалкий кретин! — прорычала она.

Меня подхватило торнадо, и… я оказался в Сиднее, в дальней гавани Сиднея, напротив Единорога, который тихо покачивался, стоя на вечном якоре.

Я рассказал вам довольно приятный сон, которым меня наградили дама и ее шампанское.

Но скажу правду — я проспал трое суток кряду. Эти ловкачи с берегов реки Флиндерс с их вином из водорослей и являются подлинными колдунами в этой истории.

Здесь Натаниель Гроув временно исчезает из нашей истории.

Он рассказал об абсурдном приключении Мэплу Теобальду Фитцгиббонсу, уважаемому человеку, известному в морских кругах Сиднея и даже всей Австралии.

Фитцгиббонс ушел, пожав плечами и не жалея о нескольких шиллингах, потраченных на виски.

Но через неделю он оказался перед лавчонкой Блох-Сандерсона.

— Не желаете воспользоваться оказией, мистер Фитцгиббонс? — воскликнул еврей, увидев его. — У меня есть великолепная тарелка из мустьерского фаянса работы Жака Калл о. Вот она, что скажете?

— Это Калло? Вы смеетесь надо мной, — возмутился Фитцгиббонс, знавший толк в хороших вещах.

— Что такое? Несколько дней назад здесь был подлинный Калло, а теперь… Каким адским колдовством на моей тарелке оказался пьянчуга-матрос?

Мэпл Теобальд Фитцгиббонс узнал Натаниеля Гроува.

— Все равно, покупаю, — сказал он, едва скрыв волнение.

Дома рассмотрел приобретение в мощную лупу.

Изображение Гроува было заделано в фаянс по мустьерской технологии, при которой отлично выделенные контуры и линии немного приглушают цвета и оттенки. Детали поражали четкостью, а под лупой даже виднелась четырехдневная или пятидневная борода моряка.

Но больше всего поразил, даже ужаснул Фитцгиббонса взгляд — такую безысходность источают лишь глаза пленников, смотрящих из-за решеток пожизненных темниц.

— Гроув, — пробормотал Фитцгиббонс, — могу ли я что-нибудь для вас сделать?

Показалось ему или нет, а может, дернулась рука с лупой? Лицо Гроува скривилось, а губы шевельнулись…

На помощь Фитцгиббонсу пришло старое недомогание — в юности он страдал глухотой из-за слишком близкого взрыва в карьере, выучил язык глухонемых и умел читать по губам.

Гроув медленно произнес:

— Флин-дерс…

И все. Сколько Фитцгиббонс ни старался, Натаниель Гроув остался, как говорят детишки, нем, как картинка или золотые рыбки на китайском фарфоре.

Фитцгиббонс, человек действия, разбогатевший на фрахте и рыбной ловле, терзался от скуки и не знал, куда потратить нажитые фунты. Он раздумывал недолго и принял решение отправиться на поиски приключений.

Мортон и Дув, кредиторы покойного Хаузера, имели право распоряжаться Единорогом и только ждали случая заработать на нем.

За три недели бригада рабочих привела бриг в порядок, еще неделю Фитцгиббонс набирал экипаж из канаков и искал капитана. Капитаном стал толстяк Билл Тагби, имевший пятнадцать лет опыта в каботажном плавании и хорошо знавший залив Карпентри, куда впадали Флиндерс и ее столь же таинственная сестра Лейхард.

— Я готов подняться вверх по этому проклятому рву, — проворчал он, — и даже поглядеть, что творится на его берегу, поскольку там можно загрузиться перламутром или самородным золотом.

На Единорог поставили двигатель, и бриг ушел в море.

Через двенадцать дней в Таунсвилле на борт поднялся Фитцгиббонс. Остаток путешествия прошел без происшествий.

Когда судно встало на якорь на песчаном мелководье в стороне от устья Флиндерса, стояла чудовищная жара, и толстяку Биллу не хотелось рисковать своей персоной и снаряжать шлюпку на берег.

По соседству с Флиндерсом наблюдается странное уникальное явление «морских стрекоз» — не существующих морских насекомых, чей стрекот разносится над адскими водами Карпентри. Воздух звенит истошного жужжания — оно тысячами жал ввинчивается в мозг.

Билл Тагби не верил в морских стрекоз, а обвинял — без всяких оснований — в дьявольском шуме множество акул, кишащих в мутных водах залива.

— Не одну, так другую гадость они нам сотворят, — ворчал он по поводу хищников.

Позже Фитцгиббонс не раз спрашивал себя, почему извлек из чемодана мустьерскую тарелку; почему облокотился на перила правого борта, чтобы разглядеть рисунок на солнце.

Истекающий потом Билл курил трубку, прислонившись к кабине. Канаки спали на носу, поджав ноги и сверкая белыми зубами. Мисси, корабельная кошка, устроившись в кольце своего хвоста, смотрела желтыми глазищами вдаль, хотя свет слепил ее.

Тарелка вдруг выскользнула из рук Фитцгиббонса, легла на воду, несколько мгновений держалась на плаву, потом, медленно покачиваясь, пошла ко дну.

— Проклятье! — выругался Фитцгиббонс.

И вздрогнул от ужаса.

Окрест разнесся ужасный вопль смертельно раненного человека.

— Что случилось? — вскричал Билл, бросаясь к нему.

И снова послышался и внезапно затих крик агонии. В месте, куда упала тарелка, промелькнула огромная серая тень.

Послышался хруст, и поверхность воды окрасилась кровью.

— Дьявол! — взревел Билл Тагби. — Акула слопала человека?

Бросил взгляд на нос, где просыпались канаки.

— Все желтые морды налицо! — удивился он. — Пусть меня повесят за шею, пока я не умру, если хоть что-нибудь понимаю! А вы, мистер Фитцгиббонс?

Мэпл медленно покачал головой из стороны в сторону.

Вечером, когда Билл Тагби поднялся на палубу, Фитцгиббонс в одиночестве остался в кают-компании.

— Что я ищу? Хотел освободить беднягу Ната Гроува из странного заточения и окончательно сгубил?

Перед его глазами, раздвигая заросли, вырастала усадьба с прохладными комнатами. Он пересекал прихожую, толкал дверь и слышал, как приветливый голос предлагает французское шампанское.

Утром его пробудили от кошмаров ругательства, которые изрыгал Билл.

— Если бы речь шла о картах, я сказал бы, их составили невежды и горе-моряки, но я знаю Карпентри как свои пять пальцев…

Толстяку не хватало слов объяснить, что слева по борту возник остров.

— Здесь нет острова… И никогда не было. Конечно, Флиндерс не впервой откалывает шуточки, но ни разу не сотворял островов… тем более такого, каким он мне кажется! Даже грот Эйланда выглядит банановой шкуркой по сравнению с этим.

Фитцгиббонс увидел высокие кокосовые пальмы, которые синеватыми тенями вырисовывались в молочном утреннем небе.

В бинокль разглядел заросли и кусочек тропинки, блестевшей так, словно ее присыпали слюдой.

— К тому же атолл, — плакался Билл Тагби, — хотя в округе не наберется коралла даже на сережки для негритянки! Поверьте, мистер Фитцгиббонс, здесь пахнет нечистой силой.

Затянулся трубкой, помолчал и немного успокоился.

— В который раз Флиндерс огревает бамбуковой дубинкой того, кто подходит к его устью, — наконец философски изрек моряк. — Песок на дне и атолл перед носом!.. Так можно попасть и в Бедлам! Всё мы видели в Карпентри, но сегодня он превзошел самого себя. Зайдем в бухту?

— Подождем немного, — решил Фитцгиббонс.

Он целый день не отнимал бинокль от глаз, ожидая, что остров растает, как мираж.

Ничего не происходило, все так же синело безоблачное небо, сливаясь вдали с сапфирово-синим морем.

Вечером вспыхнули огоньки от китайских ламп, а ночь порадовала феерией серебра и черного бархата.

— Как быть? — спросил Билл Тагби, когда заря окрасила нежным цветом ватные полоски тумана.

Фитцгиббонс вздрогнул, словно его внезапно разбудили.

— Уходим, — тихо сказал он. — Включайте двигатель, Тагби, а когда поймаем ветер, не жалейте парусов.

— Будет исполнено. — Толстяк Билл даже не глянул на остров.

Кокосовые пальмы утонули в море, полоска прибоя вспыхнула на горизонте белым пламенем — остров исчез.

Кладбище Марливек

Длинная трубка из гудской глины, набитая добрым голландским табаком, тихо попыхивает и без устали пускает кольца в теплом воздухе комнаты.

Комната наполнена чудесными ароматами печенья с маслом, крутых яиц, сала, чая и земляничного варенья.

Улица сера и безмолвна, муслиновые шторы пропускают сквозь свое сито подвижные и неподвижные тени, но меня это не волнует; улице я предпочитаю свой садик, который вызовет зависть у любого геометра — четкий прямоугольник, заключенный в строгие стены и прорезанный ровными тропинками, проложенными по шпагату.

Последние дни осени лишили его последних тайн, но три ели и одна лиственница хранят зеленое богатство, ведь эти упрямые деревья заключили пакт с зимой.

Мой сосед, преподобный отец Хигби, говорит, что я счастливый человек, поскольку живу в одиночестве.

Я согласен с Хигби, когда сижу перед аппетитно накрытым столом, ощущаю спиной метание саламандры в очаге и тону в ватных клубах трубочного дыма.

На улице царит ночь, тротуары обледенели; мимо шествует церковный староста мистер Бислоп. Он поскальзывается и падает.

Я смеюсь, отпиваю глоток чая и чувствую себя на верху блаженства — я не люблю мистера Бислопа.

Честно сказать, я никого не люблю. Я — старый холостяк-эгоист, и мои желания закон. Если я делаю исключение из правила полного равнодушия к роду человеческому, то оно касается только Пиффи. Рост у Пиффи равен шести футам, но он худ, как нитка; головка у него крохотная и словно продырявлена заплывшими свиными глазками и смешным круглым ротиком. Не буду говорить о носе, ибо у меня не хватает слов, чтобы описать пуговку розовой плоти, криво торчащую между глазками и ротиком.

На Пиффи всегда надет редингот немыслимой длины и невероятный жилет, на котором я однажды пересчитал пуговицы — их было ровно пятнадцать, и походили они на присоски осьминога.

Когда идет дождь или стоит холод, он накрывается желтым плащом, становясь похожим на бродячую будку.

У Пиффи длинные конические пальцы, которыми он извлекает из всех предметов противные протяжные звуки. Мне кажется, эти предметы должны испытывать боль от его постукиваний, хотя люди отказывают предметам в способности ощущать.

Мой единственный друг — о! какое смелое слово — довольно часто занимает у меня деньги, не очень большие, но никогда их не возвращает. Я не требую их обратно, поскольку обязан ему странными и весьма яркими переживаниями. Пиффи — истинный охотник за тайнами и делится со мною своими потрясающими открытиями. Благодаря ему я познакомился с Человеком Дождя, а вернее, с бродячим зонтиком, огромным зонтом из зеленой хлопковой ткани, который самостоятельно прогуливается по пустырям Патни Коммонс, и никто его не держит в руке.

— Если кто-то по случайности или из храбрости спрячется под ним, то навсегда провалится под землю, — утверждал Пиффи.

Однажды вечером, когда я следовал за одиноким зонтиком, нищенка попросила у меня денег.

— Дам тебе полкроны, если посмотришь, что находится под этим зонтиком, и расскажешь мне.

Она бросилась исполнять мое пожелание. Немного воды и песка взметнулось с поверхности земли, а Человек Дождя безмятежно продолжил путь по Патни Коммонс. Я был доволен, поскольку опыт доказал, что моя вера в Пиффи основывалась на солидных фактах.

В другой раз он привел меня к большой, абсолютно гладкой стене, окружающей парк Бриклейерс.

— Видите, на этой стене нет ни окон, ни дверей. Однако иногда в ней возникает квадратное окошко.

Однажды вечером я действительно увидел, как оно поблескивает тусклым красноватым светом, но приблизиться и заглянуть в него не осмелился.

— И правильно сделали, — объявил Пиффи, — иначе вам бы отрезало голову.

В то утро я испытывал невероятное чувство счастья, когда три резких удара сотрясли оконное стекло, и на муслиновых занавесях заколебалась огромная тень.

— А! Пиффи, — воскликнул я, — заходите, выпейте чаю и отведайте вкуснейшего печенья.

Его палец нарисовал в воздухе арабески и указал в определенном направлении — Пиффи предпочел выпить стаканчик выдержанного шерри, хотя я скуп на спиртное.

Но, пребывая в отличном настроении, наполнил два стакана хмельным напитком.

— Расскажите мне что-нибудь, — попросил я.

Пиффи забарабанил по столешнице.

— Я ничего не рассказываю, а касаюсь неведомого. Я отвезу вас на кладбище Марливек!

Стакан задрожал у меня в руке.

— Ах! Пиффи, — вскричал я, — неужели, правда, но такого быть не может. Вспомните о нашей прогулке в Вормвуд Скраббс… Его там не оказалось.

— Его там уже не оказалось, — поправил меня Пиффи мрачным голосом.

— Будь по-вашему. Мы дошли почти до конца Паддингтона, а вечер был преотвратительный. Я тогда сильно простудился, а кладбище…

— Исчезло незадолго до нашего прихода, уверен в этом, поскольку видел огромную черную и пустую равнину.

— К которой не хотелось приближаться. Она походила на зияющую бездну. Кто знает, что это за кладбище!

— Кто знает! — мечтательно повторил Пиффи. — Но сегодня оно не ускользнет от меня с привычной легкостью, ибо я отправлюсь на него днем.

— И я, наконец, его увижу? — осведомился я.

— Даже войдете, — торжественно пообещал мой приятель. — Я не дам ему возможности укрыться под землей, как кроту, или взлететь в воздух, как птице. Нет, нет, кладбище Марливек у меня в руках!

Саламандра за спиной мурлыкала как кошка; на горячей тарелке грудой высилось жаркое, вино играло, как авантюрин, вспыхивая крохотными солнцами; плащ Пиффи блестел как брюхо улитки.

Моя трубка запыхтела «оставайся… оставайся».

— Пошли, — нетерпеливо сказал Пиффи. — Нам предстоит довольно длинная дорога. К счастью, нас сегодня подвезет трамвай.

Мы сели в трамвай на мерзкой поперечной улочке Бермондси, которую я знал, но на которой никогда не видел трамвайных путей. Вагончик был грязный, и его тащила пара лошадей, что меня удивило. Я поделился сомнениями с Пиффи.

— По специальному разрешению олдермена Чипперната, — заявил он и потребовал у кондуктора два билета до Марливека.

Кондуктор выглядел престранно, и я опять обратился к Пиффи.

Он яростно закивал головой.

— Что вы думаете о единороге или золотистой жужелице? — спросил он. — Но лучше сделать вид, что мы его не замечаем, никогда не знаешь, как держаться с такими личностями.

Кондуктор взял у нас деньги, плюнул на них и засунул в рот, потом, забыв о лошадях, уселся на перила платформы и принялся терзать свой нос, вытягивая его, словно хобот.

Трамвай катил с приличной скоростью, но я не мог понять, каким маршрутом он шел. Мы пересекли Мерилбон, а через мгновение понеслись вдоль Клапхэм-род. Я узнал Марбл-Арч, Сент-Пол, а через несколько секунд потянулись грязные набережные Лаймхауза. Я, кажется, даже заметил почтовый фургон перед мэрией Кенсингтона в момент, когда мы въехали во двор Чаринг-Кросс, хотя их разделяют целых двенадцать миль. Пиффи не обращал внимания на столь удивительные вещи; он извлек из кармана горсть монет и бросал их по одной в окошечко кондуктору, а тот ловил их желтыми зубами.

Вдруг он прекратил дурацкие игры и воскликнул:

— Мы на верном пути!

Верный путь оказался огромным глинистым пустырем противного желтого цвета, по которому с глухим шумом били грозовые капли. Горизонт тонул в туманах и дымке, но нигде я не видел и следа жилья.

Кондуктор прекратил обезьяньи ужимки и занялся лошадьми и вожжами; я заметил, что ошибся — в его облике не было ничего странного, на облучке сидел угрюмый желтолицый человечишко.

Он несколько раз обернулся к нам, жалуясь на желудок и печень и спрашивая, действительно ли пилюли Меррибингл соответствуют газетной рекламе. В этот момент, хотя ничто не указывало на это, мне показалось, что мы находимся где-то в Слутерсхилле. Я сказал об этом Пиффи. Он развлекался тем, что щелкал орехи, которые доставал из кармана плаща. Пиффи пожал плечами:

— Не все ли равно, Слутерсхилл или Земля Ван-Дамена? Главное, что мы ухватили кладбище Марливек за хвост!

— Приехали! — вдруг закричал кондуктор. — Вагон дальше не пойдет, не опоздайте к отправлению.

— Другого трамвая нет? — спросил я.

Он сурово посмотрел на меня и принялся загибать пальцы.

— Ровно через сто два года, к тому же с учетом полной луны, — объяснил он. — Поспешите, мы поговорим о пилюлях Меррибингл на обратном пути.

Пиффи уже вышагивал по каменистой тропинке между двумя ручьями, наполненными ревущей водой.

— Ага! — завопил он. — Вот оно!

Перед нами высилась громадная серо-стальная стена с острыми наконечниками по верху. Из-за нее торчали вершины хвойных деревьев. Я даже различил на фоне туч тени гигантских крестов.

— В окрестностях есть лишь одна таверна; считается хорошим тоном остановиться там и что-нибудь заказать. Успокойтесь, напитки здесь отменные, а пища — вкусна и обильна.

Я заметил узкое высокое строение, одиноко торчащее на глинистой равнине. Словно его вырезали из жилого квартала и оставили здесь, чтобы разжечь аппетит камнееда. Пиффи толкнул дверь, и мы оказались в высоком светлом помещении — по нему гуляли волны тепла от горящих в очаге поленьев и угля. Стены были покрыты странными, но великолепными фресками серебристо-серого цвета; на одной из них я узнал, как мне показалось, «Остров Смерти» Беклина и сообщил о своем открытии спутнику.

Он скривился и отрицательно покачал головой.

— Нет, милый друг, просто растрескалась штукатурка, а остальное довершили улитки, которыми буквально кишит эта местность. Но не отрицаю, что и улитки наделены душой художника, отнюдь!

Я перевел взгляд со странных миражей и в восхищении оглядел буфет и стойку. На ней, сверкая всеми цветами радуги, теснились бутылки с напитками всех четырех стран света.

— Есть сыр, говядина, холодная баранина, соленая семга, копченый окорок и бананы в сиропе! — воскликнул Пиффи. — Но я удовольствуюсь грогом с пряностями. Эй!.. Кто-нибудь!

Человек возник, словно из-под земли.

Невысокий толстяк, не более пяти футов ростом, кругленький и лоснящийся. Торчащее брюхо внушало доверие, но лысый круглый череп, на котором светились зеленые глаза, поражал отталкивающим уродством.

— Ах! господа, — произнес он девичьим голоском, разинув огромную черную пасть с тусклыми клыками, — добро пожаловать. Я подам все, что пожелаете!

Я выпил ледяного кюммеля, датского шерри-бренди, голландской имбирной с добавкой зеленой мяты.

— Сейчас или никогда, — шепнул мне на ухо Пиффи. — Пора пройтись по кладбищу. Решетчатые ворота в двадцати шагах отсюда.

— А вы?

Он покачал головой.

— Невозможно. Предпочитаю прогулке под дождем этот изумительный грог.

Я в одиночестве оказался перед величественной решеткой. Мое внимание привлек раскачивающийся шнур звонка, и я прочел табличку с рельефными буквами: «Позвоните три раза сторожу».

Я дернул три раза за шнур и услышал в кладбищенской тиши звук колокола.

Один, два, три.

К решетке выпрыгнул белый кролик с красными глазами, уселся столбиком, потер мордочку, посмотрел на меня и ускакал прочь.

Больше никто не появился, и я снова три раза позвонил.

Решетка заскрипела и распахнулась, словно под дыханием ветра; появился одноногий бентамский петух, пригладил перья, угрожающе ткнул клювом в мою сторону и исчез.

— Ну и ладно, обойдусь без сторожа, ведь решетка открыта, — проворчал я.

Передо мной простиралась обширная зеленая лужайка, окруженная могильными плитами и огромными памятниками с эпитафиями.

— Хорошо населенное кладбище, — буркнул я себе под нос, — но оно не очень отличается от тех, что уже посещал.

Впрочем, вон тот бронзовый проходимец, который виднеется сквозь ветви ив, выглядит необычно.

Мой взгляд привлекла тяжелая зеленоватая статуя, вдвое превышавшая рост человека; истукан держал в руке чудовищного размера песочные часы и опирался на могильную плиту.

— Ты не очень красив, но велик и силен и должен прилично весить.

Не знаю, какие катаклизмы или скрытная работа непогоды искалечили лицо символического хранителя мавзолея, но скульптура внушала страх — изъеденное серой зеленью лицо отвратительно скалилось.

Я прочел на плите — Семейство Пебблстоун.

— Должно быть, Пебблстоуны обладали мошной, набитой золотом, чтобы позволить себе такое могильное чудище, — сказал я и уселся на край плиты, чтобы выкурить трубку, ибо воздух был холодным и влажным.

На границе лужайки торчала настоящая изгородь из стел и пузатых камней, за ней проглядывалась ледяная поверхность — мне показалось, что там располагалось детское кладбище.

— Набито постояльцами, как нигде! — воскликнул я и с громадным наслаждением раскурил трубку.

В это мгновение кто-то коснулся моей спины.

Я повернулся и с удивлением отметил, что бронзовая статуя находилась намного ближе, чем прежде.

Кроме того, бронзовый человек поменял песочные часы на чудовищный серп.

Я вспомнил, что серп всегда идет в паре с песочными часами, и упрекнул себя в рассеянности. Повернулся спиной к статуе и испытал потрясение.

Стена стел и камней сдвинулась вправо, перекрывая дорогу к входной решетке; детское кладбище, похожее на бледное море, медленно колыхалось, смещаясь к выходу с кладбища.

Я вскочил на ноги и с ужасом заметил, что с опасностью для жизни задел железный серп.

— Черт подери, — сказал я себе, глянув на острое как бритва лезвие — такие игрушки нельзя оставлять в руках людей, даже если они из бронзы.

Я направился к выходу, но понял, что зрение не обмануло меня — на дорожке выросли стелы и камни, детское кладбище спешило преградить путь к отступлению. Ускоряясь, оно ползло в мою сторону.

Я бросился бежать и подскочил к решетке в миг, когда обломок колонны из красного мрамора бросился передо мной на землю, словно огромный безголовый питон. Чудом увернувшись от него, я выскочил за решетку — она захлопнулась за моей спиной, зловеще лязгнув. Я обернулся — странный бронзовый гигант одной рукой вцепился в решетку, другая с беспощадной свирепостью размахивала серпом.

В несколько прыжков я оказался на крыльце таверны.

Дверь была закрыта, я принялся стучать в нее, призывая Пиффи.

За стеклом возник лунный череп, и зеленые глаза трактирщика пронзили меня.

— Он уже ушел! — фальцетом проблеял он.

— Впустите!

— Вы не войдете! — завопил негодяй. — Убирайтесь!

— Не уйду, пока не выскажу все, что думаю о вашем поганом кладбище, — с внезапной яростью крикнул я.

Он усмехнулся и показал мне нос.

— Что скажут, если узнают, что его сторожит белый кролик?

— Бе… белый кролик? — он отвратительно икнул и взгляд его помутнел.

— А что скажут об одноногом бентамском петухе?

Круглое лицо побледнело и прижалось к стеклу.

— Скажите… — с усилием проговорил я. — Если я суну под дверь двадцать фунтов, могу рассчитывать на…

— Шиш, грязный поганец!

— Сто фунтов!

— Нет!

Лунный череп распух от ярости и отчаяния.

— Оставьте кладбище в покое, — взревел он, — иначе оно не оставит в покое вас… вы поняли меня?

Стекло почернело.

Вдали проревела пронзительная сирена; я увидел трамвайный вагончик ярдах в ста, кондуктор яростно размахивал руками.

— Отправляемся! Отправляемся!

Я уехал без Пиффи.

Вагон качался и переваливался с боку на бок, как шлюп во время бури. Желудок мой взбунтовался от приступа неожиданной морской болезни; я еще боролся с нею, когда меня бесцеремонно выбросили на мостовую неподалеку от пожарной башни Олдгейта рядом с лавчонкой торговки каштанами, которая обозвала меня пьяницей, хулиганом и прочими неприятными прозвищами.

Жаль, что не состоялась встреча с Пиффи, ведь за ним остался должок — я ожидаю объяснений по поводу кладбища Марливек.

Пришла зима, и я, укрывшись в теплом и уютном доме, мечтал о былом спокойствии, когда на меня обрушились несчастья.

Однажды, когда я курил трубку и наслаждался пуншем, оканчивая чтение занимательной книги, в саду поднялся непривычный шум.

Глухие медленные стуки, словно там работали мостильщики, укладывающие булыжники мостовой.

Небо было закрыто низкими тучами, но иногда в просветах появлялась луна.

Я прижался лицом к стеклу, и вдруг увидел, как посреди газона, которым очень горжусь, возникла красная стела. Я узнал ее… Это была колонна, рухнувшая к моим ногам у выхода с кладбища Марливек!

Стела неуклюже раскачивалась, как пьяный моряк, но гнусная штука была не одна — вокруг нее вырастали и странными медузами скользили небольшие плиты детского кладбища.

Не страх возобладал во мне, а гнев. Я любил свой сад, и кровь моя закипела, когда увидел, что его порядок нарушили мраморные чудища.

У меня есть крупнокалиберный револьвер и мощные пули. Он шесть раз рявкнул в ночной тиши, и видение рассеялось. Но утром газон был истерзан, лиственница вырвана с корнем, ели разбиты в щепки, а сад усеивали обломки розового гранита.

Кроме того, мне пришлось унижаться, чтобы сосед Хигби не подал жалобу за ночной шум.

Как-то я заметил Пиффи в новом плаще и широкополой шляпе. Я бросился к нему, но он ужом скользнул в толпе и исчез за углом, а меня едва не сшиб проезжающий кеб.

Демон!.. Я понял, откуда на него внезапно свалилось богатство — он соблазнился предложением отвратительного человечка с голым черепом, оставив меня заложником таинственного мерзавца и его своры.

Я забыл о прелестях дома, отправился на поиски неверного приятеля и во второй раз заметил его, когда тот входил в кондитерскую на Беттерси-роу. Я схватился за край плаща.

Одежда разорвалась с сухим треском, в моих руках остался огромный лоскут, но Пиффи исчез, и я больше никогда не видел его.

В канун Нового года, когда я собирался опустить шторы и отгородиться от вечернего полумрака, над изгородью сада промелькнул тонкий предмет — знакомый страшный серп. Он несколько раз чиркнул по черепицам конька и растаял.

Через мгновение из-за изгороди показалось мрачное лицо бронзового истукана.

На меня смотрели его глаза — два огромных глаза цвета жидкого янтаря, два хищных зрачка, сверливших ночь.

Все кончено.

Он в доме.

Дверь разлетелась в куски, словно от удара тарана, кирпичи обвалились.

Ступеньки лестницы застонали и полопались, как сухостой. Вдруг шум прекратился — в доме воцарился странный и ужасный покой.

— Что это? Клик… клак… клик… клак… Железо, ударяющееся о камень…

…Боже! Он затачивает смертоносный серп…

Последний путешественник

В клетчатой каскетке и древнем пальто он перестал быть импозантным официантом «Оушен Кинс Отеля» и на семь месяцев мертвого курортного сезона превратился в простого жестянщика с Хамбер-стрит в Халле.

Мистер Баттеркап, владелец гостиницы, с сердечной улыбкой протянул ему руку.

— До будущего года, старина Джон. Надеюсь открыть заведение пятнадцатого мая.

— Если таковы намерения Бога, — ответил Джон, с серьезным видом осушая прощальный стакан виски, наполненный хозяином.

Тусклый воздух плотного тумана словно гудел от недовольного рева сильного прилива.

— Сезон закончился, — сказал Джон.

— Мы последние, самые последние, — добавил мистер Баттеркап.

Десяток фигур, согнутых под тяжким грузом, тащились по берегу в сторону плотины и китайской крыши крохотного вокзала, разукрашенного изразцами, как голландская кухня.

— Сталкеры уезжают, — заметил Джон. — Сторож мола сказал им, что сегодня выпадет снег.

— Снег, — возмутился мистер Баттеркап, — но ведь сейчас только начало октября!

Джон глянул на небо, затянутое морским туманом. В нем печально кружились чайки.

— Летят мимо болот, — сказал он, — ничего хорошего это не сулит.

Белая птица пролетела в черном небе с криком «Снеег, снеег».

— Слышите? — спросил Джон, натянуто улыбаясь.

— Снег, надо же!.. Снег, — подхватил мистер Баттеркап и философски добавил: — А мне-то какое дело? Завтра за мебелью, которая не остается здесь на зиму, придут грузовики, а послезавтра я уже буду в Лондоне.

Джон хотел было посочувствовать недолгому одиночеству хозяина, но ничего не придумал.

— Ну и что? — подтвердил он, запутавшись в мыслях.

Вдали слышалась барабанная дробь молотка, стучавшего по дереву.

— Честное слово, — удивился мистер Баттеркап, — уезжают даже Винджери. Слышите, он забивает ставни своей виллы.

— А пока вы остаетесь в одиночестве, — сказал Джон, — совсем один, как только уйдет последний поезд, начальник вокзала отправится к себе в деревню.

Мистер Баттеркап вздрогнул — один!

— Вот что значит зарабатывать в этой дыре на востоке, — скривился он, — лучше было бы устроиться в Маргейте или Фолькстоуне.

— Но дела шли неплохо, — тихо возразил Джон, похлопывая по карману с тугим бумажником.

— Да-а, — согласился мистер Баттеркап.

Далеко за горизонтом жалобно просвистел локомотив.

— У вас еще есть время. Еще виски?

— Последнее, мистер Баттеркап, в моем возрасте не очень-то побегаешь за поездами.

Мистер Баттеркап остался один в пустом темном холле. Прекратился даже стук молотка.

Он видел, как медленно тают под приливными волнами песочные замки, построенные утром детьми Сталкера. Пустой безрадостный пляж под пронзительным ветром.

«Ко-нец, ко-нец», — проскрипел бекас, улетавший с соседнего пруда.

— Сезон, сезон, — добавил мистер Баттеркап, пытаясь доказать дюжине плетеных кресел, что он еще может шутить.

Но ни бекас, ни дюжина кресел не воздали должного состоянию его души.

Глянув в сторону вокзала, он увидел отчаянно бегущего человека.

Призыв локомотива подстегнул запоздавшего пассажира, и он припустил пуще прежнего, размахивая руками, как марионетка на ниточках.

Мистер Баттеркап хихикнул от удовольствия.

— Мистер Винджери опоздал на поезд. Но так ли это смешно?

Телефонный звонок оборвал его ворчливую радость. Звонил служащий электростанции, который предупреждал об отключении тока, поскольку сезон закончился.

— Но я еще здесь, — возмутился мистер Баттеркап.

— Продолжаете работать в одиночестве? — хохотнул служащий.

— Делаю что хочу, — разозлился хозяин гостиницы.

— Конечно, мы тоже. Я же не идиот крутить динамо-машину ради вашего карманного фонарика?

— Карманного фонарика! Карманного фонарика! — возмутился мистер Баттеркап, который развесил в ресторанном зале электрические гирлянды.

— Еще бы! Карманный фонарик, растяпа!

Новый голос вмешался в разговор, голос начальника вокзала.

— Алло! Алло! Телефонная связь прекращается. Вокзальная контора и телеграф закрываются.

— Он собирается отключить электричество, — возмутился мистер Баттеркап.

— А мне все равно, — проворчал железнодорожник. — Здесь нет ночной службы, к тому же вокзал освещается ацетиленовыми лампами. Я тоже отключаю.

Мистер Баттеркап лишился части флегматичного достоинства хозяина гостиницы и сравнил обоих собеседников с некими предметами сангигиены.

— Сэ-э-эр, — завопил начальник вокзала, — вы оскорбляете чиновника, вы, торговец горячей воды!

— Водная тварь! Соленая треска! Червяк для наживки! — разозлился электрик, который по воскресеньям отдавал все время рыбалке.

Обширный словарь грязных ругательств еще некоторое время несся по проводам, потом оба служащих в унисон пожелали мистеру Баттеркапу поскорее убраться с морского курорта в Лондон или в ад, если не хочет, чтобы на его белых фланелевых брюках остались грязные следы ботинок солидных размеров.

Несчастный владелец гостиницы услышал еще, как электрик предложил железнодорожнику разогреть паровозный котел, потом захватить его за компанию, чтобы подходящими инструментами искромсать этого каналью-хозяина, а начальник вокзала выразил сожаление, что не имеет подходящих инструментов. Затем оба сотоварища договорились встретиться в любимом кабачке, где подают чудесный эль, отличное виски и вкусную жареную рыбу.

Мистер Баттеркап взял пару зеленых стеариновых свечей, торчащих в подсвечниках пианино, сотворил из бутылки из-под лимонада подсвечник и печально нацедил себе стакан виски.

Бледно-жемчужные всплески сорвались с последних лучиков света на западе.

Склоны дюн и остатки тумана тьма использовала для возведения в воздухе величественных храмов.

Пламя свечи колыхалось из стороны в сторону, погружая в опасную тень самые далекие уголки холла.

И вдруг кто-то толкнул дверь и со вздохом уселся в одно из плетеных кресел.

Мистер Баттеркап недоверчиво глянул на посетителя.

В глубине души он принял человека за одну из теней, бесцеремонно скользящих в пустом холле, но новый унылый вздох, доказал, что кресло действительно занял человек.

Свеча позволила ему рассмотреть гостя, только когда он оказался в двух шагах от него.

— Мистер Винджери! — воскликнул с облегчением хозяин гостиницы. — Вот так сюрприз!

Он забыл свой грубый язык, вновь превратившись в учтивого владельца гостиницы.

— Я видел, как вы бежали к вокзалу.

— Опоздал на поезд, — задыхаясь, ответил гость.

— Но вы здорово бежали. Боже, вам все еще не хватает дыхания.

— Грудь, — выдохнул человек, — очень слабая… больные легкие… хотел уехать… снег.

— Опять! Уверяю вас, снега не будет!

Вместо ответа мистер Винджери протянул прозрачную руку к потемневшим окнам, и хозяин гостиницы увидел мелкие хлопья снега, мелькавшие в вечернем воздухе.

— Ба! — пробормотал он. — Ба! Ну и что?

— Плохо для меня, — пожаловался гость.

— Я отведу вас домой, — сжалился мистер Баттеркап.

Мужчина покачал головой.

— Бесполезно. Вилла пуста и заперта. Останусь здесь, если у вас есть комната и немного горячего чая.

— А как же! — поспешил любезно ответить мистер Баттеркап. — Будете ужинать? Осталась холодная говядина, рыбные консервы и сыр…

— Спасибо, горячего чая с парой капелек выдержанного рома, если позволите.

— Вы мне составите компанию, — сказал мистер Баттеркап, пребывая в отличном настроении. — Представьте, я остался в полном одиночестве на всем курорте. Все уехали. Вы были последним. Октябрьская ночь. Не с кем поговорить, а в сотне шагов ревет море, да крики диких гусей — вот и все живые голоса вокруг вас. Худшее наказание для почтенного человека.

Но гость оставался столь же холодным, как и наступившая ночь. Мистер Баттеркап с ужасом увидел, как краснеет носовой платок от обильной слюны, хотя 6 слабом свете свечи кровь казалась черной и выглядела еще отвратительней.

Пожелав со стоном доброй ночи, мистер Винджери поднялся в номер, захватив с собой вторую витую свечу, которая дрожала в его руке, словно гость был пьян.

Мистер Баттеркап остался один перед пламенем, которое уже добралось до горлышка бутылки. Виски показалась ему горьким, и он допил его большими глотками, даже не ощущая вкуса. Изредка он бросал яростные взгляды на плетеную скамейку, где, как ему казалось, сидел начальник вокзала.

Но кресло было пустым, ломаные тени раздражали — только дрожащий отсвет снега немого разгонял тьму.

Когда мистер Баттеркап проснулся, по его коже неизвестно почему бежали мурашки ужаса.

Однако ночь была тихой, а лунный свет играл на мягком снегу.

Засыпая, он проворчал от недовольства, что слышит гулкий кашель мистера Винджери, сейчас ничего слышно не было.

— Он спит, — сказал он сам себе, но не мог объяснить себе, почему неведомый инстинкт заставил его сжаться в комок и укрыться в теплом убежище одеяла.

Вечер с его шествиями теней должен был показаться ему более враждебным, чем эта бесшумная и совершенно светлая ночь. Мистер Баттеркап не боялся ночи, но голоском более тонким, чем волос ребенка, он жалобно простонал:

— Ну что же творится здесь?

Ничего не происходило. Лунный свет подчеркивал тишину ночи и ничего больше.

— Что это может быть? — проскрипел он тем же тоненьким голоском.

И вдруг из глубины неподвижной ночи пришел ответ.

Он пришел в виде тяжелого стука свинцовых подметок без всякого эха.

Эти шаги звучали в доме и теперь наполняли его мрачным и монотонным гулом.

— Мистер Винджери! Мистер Винджери! — позвал мистер Баттеркап.

Его крику ответил лишь непоколебимые шаги. Казалось, они покидают номер гостя. Он хотел воспротивиться налетающему безымянному ужасу, который накатывал, как темные волны, и попытался отшутиться:

— Что я жаловался на отсутствие компании… Сначала был один, потом явился Винджери.

Он перегнулся через перила, но ничего не увидел, хотя лестничная клетка была наполнена серебристым светом.