Спускаясь на остановочную платформу железнодорожной станции, я старательно сжимал в кармане склизкий от пота комок бумаги, ещё несколько дней назад бывший аккуратно сложенным письмом.

Уже тогда, с трепетом доставая конверт из почтового ящика, я почувствовал, как грудь стеснило неприятное предчувствие. А когда я посмотрел на строчку с отправителем, выведенную мелким, почти неразборчивым и до боли знакомым почерком, с тяжёлым сердцем признал: внутри этого конверта меня не ждёт ничего хорошего.

Так оно и случилось.

Поезд за моей спиной загудел, тронулся и лениво застучал колёсами по стыкам рельс, исчезая за лесной чащей.

Вокруг ни души. Вышел я на этой богом забытой станции в компании одной только гнетущей тишины: ни тебе торгующих беляшами старушек с грузными и клетчатыми сумками, ни хмурых пассажиров, коротающих ожидание в телефоне. Лишь один испещрённый трещинами бетонный блок, ограждения с облупленной краской, и возвышающийся над ними ржавый указатель с названием села Трепыхово — места, где прошло всё моё детство. Место, откуда я бежал сломя голову. Место, куда я поклялся себе никогда не возвращаться.

И вот я здесь.

Всё ещё крепко сжимая письмо в кармане, я сошёл с платформы, ступив на узкую тропку, вдоль которой возвышались стены ощетинившейся крапивы и серебристо-зелёной полыни. Денёк выдался воистину жарким, одним из самых горячих на моей памяти за последние несколько лет.

Вокруг царила звенящая тишина, лишь мирно шуршала трава под ласковым ветром, и жужжали мимо пролетающие мухи.

Кажется, тогда, пятнадцать лет назад, стоял погожий денёк. И именно это воспоминание и побудило меня вернуться сюда спустя столько лет.

В то знойное утро я, ещё будучи десятилетним мальчишкой, крепко стискивал худенькое запястье моей младшей сестрёнки Кристины, которой только пару дней назад стукнуло восемь. Вдвоём мы спрятались в своей тесной комнатке, под кроватью, вслушиваясь в неравномерные шаги пьяного отца, ковыляющего по коридору.

— А ну!.. — заплетался его тронутый водкой язык. — Ну-ка сюда! Где вы там? — И прошипел сквозь зубы: — Сучата…

Чувствую, как моя рука взмокла от пота, а Кристинка вся трясётся, точно её в ледяную прорубь окунули. Глаза сверкают влагой, личико сконфузилось. Боится, моя сестрёнка…

А я держусь, из последних сил держусь, хотя и сам готов вот-вот в штаны наложить.

Пьяные, почти несвязные вскрики отца выходят наружу, к нашему давно заброшенному огороду. Тут я понимаю — вот она, долгожданная возможность дать дёру.

— Идём, идём, — подначиваю я сестру, покидая укрытие.

— Женечка, я боюсь. Я не хочу… А вдруг папа разозлится?

— Он уже злой, — быстро говорю я, а сердце так и колотится, вот-вот вылетит наружу. — Или ты забыла, как он тебя отлупил тогда? Снова хочешь?

Она мотнула головой, и сверкнувшие в свете лампы слёзы упали на пол. Только бы не заревела!

— Ну так пошли скорее!

Отец всегда пил, даже когда мама была жива. Лупил он её нещадно, всю покрывал синяками по любому поводу, а когда трезвел на следующий день, делал вид, будто ничего и не произошло. Мне тоже от него доставалось, когда я пытался за маму вступиться, да только вот чего может сделать полутораметровый мальчишка против почти двухметрового бугая? Только колотить его по ногам, вымаливать, чтобы не трогал маму, а потом, закономерно, получать по шее.

В посёлке никому не было дела до происходящего в нашей семье. Все окрестные дома жили, соблюдая строгое правило: не выноси сор из избы. В связи с чем довольно часто можно было услышать из некоторых соседних домов истошные вопли, ругань, детский плач, а с ними же и тихое безразличие соседей.

Когда мама умерла из-за проблем с сердцем, я стал обвинять себя, поскольку полностью был уверен — вот защитил бы я её от ублюдка отца, и, глядишь, всё бы хорошо у неё с сердцем было. Когда же её не стало, я вдруг наивно стал полагать, что утрата в семье смягчит отца, заставит его отложить бутылку в сторону. Как бы не так. Отец после маминой смерти совсем с катушек сорвался, и с ночной смены стабильно возвращался вдрызг пьяный, и за неимением альтернатив всю свою злость срывал на мне. Длилось так около полугода, пока его паршивая, мозолистая рука коснулась Кристинкиной щеки, оставив там отчётливый отпечаток от толстых пальцев.

В тот день я себе поклялся, что больше эта скотина её и пальцем больше не тронет, а потому заранее подготовился.

Выскользнули мы с сестрой за порог, как мышки, пока отец орал где-то на заднем дворе. Я про себя взмолился, лишь бы никто из односельчан нас не засёк, иначе кабздец моему грандиозному плану. Вроде бы пронесло, и через несколько минут мы, запыхаясь, уже стояли на опушке леса.

— Мы тут подождём, пока папа перестанет быть пьяным? — Кристина уселась на пенёк и тыльной стороной ладони вытерла выскользнувшую из носа соплю.

— Нет, — говорю, — мы теперь отдельно от него жить станем. Будем сами себе хозяевами.

Серые, как волчья шерсть, глаза сестры сделались большими от удивления.

— Ух ты…, а это как? А где? Далеко отсюда?

Кристинка порой раздражала с её нескончаемым потоком вопросов: как дуб в начале ноября сбрасывает с себя пожелтевшие листья, так и моя сестрёнка сыпала мне на голову вопрос за вопросом. Не в силах справиться с этим, я ответил ей лишь на последний:

— Недалеко, — и быстро прибавил, чтоб времени не терять: — Пошли уже, сама всё увидишь.

Я взял её за руку и вывел на вытоптанную тропку, уходящую в глубь леса. Несмотря на то, что дорогу я уже выучил наизусть, в захваченном мною впопыхах заранее заготовленном рюкзаке у меня лежал компас, нарисованная вручную карта и небольшой перочинный ножик.

И вот пока брели мы по лесу, Кристинка всё не замолкала. Говорила, что отец злиться будет, что обязательно высечет нас до полусмерти, если найдёт. Когда она снова принялась реветь, мне пришлось её успокаивать и говорить, мол, ни за что нас отец не найдёт, ни в жизнь!

— Он больше руку на тебя никогда не поднимет, усекла? — говорю я ей, а у самого голос предательски дрожит. Никогда мне не было так страшно. — Усекла, говорю?

— Угу, — хмыкнула она, поджав облезлую губу.

— Я тебя, как маму, не дам в обиду.

— Угу.

Я достал из кармана платок и вытер её заплаканную мордашку. Пока вытирал, она вдруг бросилась на меня и стиснула в своих худеньких ручках.

— Ты у меня такой хороший братик, Женька. Вот прям самый лучший, лучший!

У меня сердце сжалось, до чего приятно было это слышать, но сюсюкаться с ней и устраивать драму мне мальчишеская гордость не позволяла.

— Ну всё, пойдём. Ещё немного осталось.

Тропка понемногу исчезала под высокой травой. Всё чаще под ногами стали копошиться муравьи, цельной ниточкой переходящие дорогу, как законопослушные граждане леса. Кристинка их обходительно перешагивала, желая всего наилучшего. А весь остаток пути она так и вовсе успокоилась и заладила петь что-то там про барбариски, отбивая ритм прыжками.

Когда добрались до большущего валуна, я велел ей сворачивать налево, прямиком в глушь. Мы оба расцарапали все колени, пробираясь через кусты. В золотистых волосах сестры затесались репейники — пришлось сделать небольшой привал, чтобы их повыдирать, а заодно утолить жажду.

К полудню, после менее чем часа пути, мы наконец добрались. Перед нами раскинулся луг размером с футбольное поле, весь покрытый одуванчиками. В воздухе парили птицы, лавируя между деревьями, довольно жужжали пухлые шмели, объевшиеся нектаром.

— Вон, глянь туда, — я указал на берёзовую рощу в самом центре луга. Там, между белыми в чёрных полосах стволами, стоял наш с Кристинкой дом.

Эта затея пришла мне в голову в первые недели летних каникул, когда по телевизору показывали кино про мальчишек, живших в построенном на дереве шалаше. Таким большим и уютным мне запомнился этот шалаш, что я непременно вознамерился построить такой сам. Смогли же мальчишки из фильма его построить? Чем я хуже?

Перво-наперво я нарисовал его карандашом, заранее обозначив, где будет моя комната, а где Кристинкина. И глядя на свой план, я всё грезил, как этот шалаш станет нашим с сестрой секретным местом, куда мы будем сбегать каждый раз, когда отец будет возвращаться домой пьяным; никто о нём не узнает — ни единая душа, кроме меня да Кристинки.

Я представлял, как сооружу свой первый лук и отправлюсь на свою первую охоту, подстреливать свою первую дичь. Сначала начну с зайцев, а потом переключусь на добычу покрупнее — оленей, к примеру. А когда наступит зима, мы будем разжигать костёр, любоваться звёздным небом, выжидая, как по тёмно-синему небу белую полосу прочертит падающая звезда, — и каждый загадает желание.

Для Кристины я обязательно сошью тёплую куртку из оленьей шерсти, и для себя не забуду. И варежки! Обязательно варежки! А наши валенки для зимы я тихонечко выкраду из дома, поскольку как делать их я понятия не имел.

Всё это меня так воодушевило, что уже в этот же день я поспешил на поиски красивого местечка, блуждал по лесу весь день с компасом в обнимку, пока не наткнулся на этот луг и берёзовую рощицу в самом его сердце. На следующий день я принёс туда гвозди, молоток, пилу, рулетку — в общем, всё, что удалось незаметно стащить из нашего покосившегося сарая, куда отец не заглядывал лет двести.

Сперва мне пришлось отказаться от постройки шалаша на дереве, как в кино, — из-за страха, что Кристинка может ненароком упасть, а потому принял решение строить всё на земле.

Я напилил с десяток ветвей толщиной в мою руку и один за другим прибил их длинными гвоздями к берёзе. Оглядываясь в прошлое, я вспоминаю ту первую построенную мной стенку, доходившую мне до пояса: кривая, с широкими щелями, тогда она мне казалась вершиной строительного искусства!

День за днём пропадали из сарая кофейные банки с гвоздями, принося свою жертву во имя нашего с Кристинкой лучшего будущего. Когда со стенами было покончено, я взялся за крышу, набросив на неё большущее одеяло с защитой от дождя, которое еле-еле смог доволочь, так же, как и всё прочее выкрав из дома. Потом занялся интерьером — принёс игрушки, несколько книжек, посуду и пакет пряников с конфетами, на первое время, пока не выйду на охоту.

Две недели спустя я твёрдо решил, что построенный мной дом готов для принятия двух жителей. Конечно, ещё многое предстояло сделать, но терпеть алкогольных истерик отца больше не было сил.

— Это ты сам построил?! — Кристинины бровки поползли вверх от изумления.

— Ну а кто же ещё! — возгордился я, приняв важную позу. — Вот этими самыми руками построил. Нравится тебе?

Сестрёнка заместо ответа взвизгнула от восторга и помчалась в сторону домика так быстро, что, кажется, её и ветер не догнал бы. И я бегом за ней.

— Да погоди ты, погоди! Споткнёшься же! Упадёшь!

А ей бы хоть бы хны, бежит себе, смеётся, и вся высокая трава перед ней расступается, как прислуга перед царской особой.

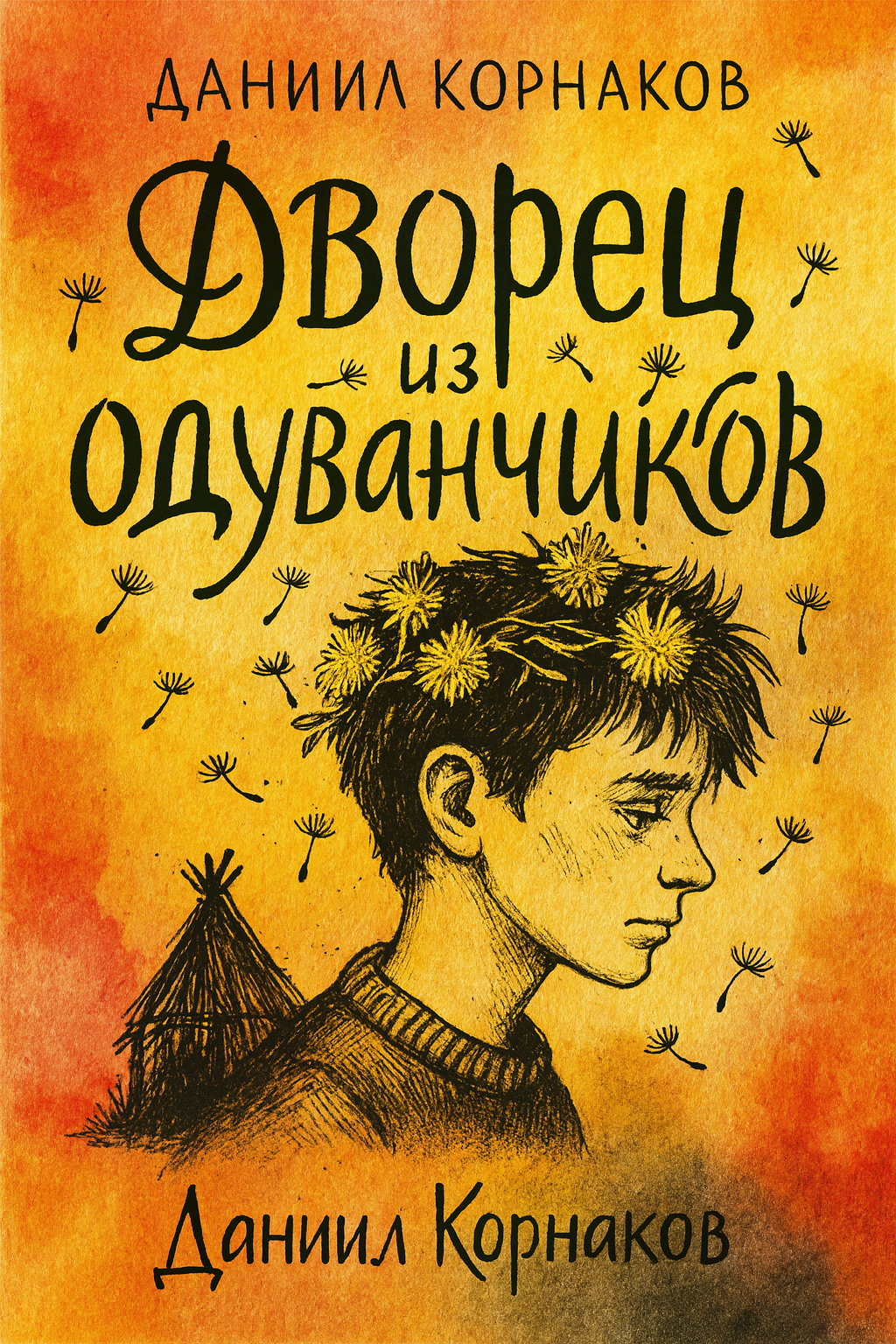

— Мне Женька целый дворец построил!

Никогда я прежде не видел Кристину такой счастливой. Как прыгал её смех, как резво она неслась по этому накрытому желтизной одуванчиков лугу, пугая прячущихся в его глубине птиц, заставляя отпрыгивать застигнутых врасплох кузнечиков. Отчего-то именно этот образ моей младшей сестрёнки особенно отчётливо впечатался у меня в памяти — как развивался её сарафан в горошек, как соскользнула резинка и распустила волнистые волосы золотистого цвета, собравшие на пути все травинки. Тогда она виделась мне безумно радостной девочкой, ныне же — ангелом.

Тот день я не забуду никогда. Уже оказавшись в нашем шалаше, Кристина стала строить планы, как всё она здесь обустроит: где будет стоять столик для будущего чаепития, куда мне нужно будет прибить полку для её книжек и раскрасок. Она сразу себе присмотрела самый уютный уголок и, один в один как какой-нибудь завоеватель из средневековья, объявила его своим спальным местом. А я и не спорил, пускай себе спит, где угодно, лишь бы подальше от отца.

Ближе к полудню Кристина проголодалась, но на этот случай у меня уже всё было заготовлено. Я распаковал рюкзак и вытащил оттуда упаковку пряников, сухой лапши и с десяток конфет. Кристина сразу потянулась к сладкому, но я ей чуть хлопнул по рукам и велел сначала поесть лапши.

— Пока я не вышел на охоту, нам нужно беречь еду, слышишь? Поэтому много конфет не ешь.

— Угу.

— Я серьёзно. Обещаешь?

— Клянусь мизинчиком. — Она протянула ко мне согнутый маленький палец.

И мы поклялись с этой самой минуты расходовать запасы как можно меньше. Стыдно признать, но это обещание было нарушено уже ближе к вечеру, когда почти половина пакета пряников не выстояла в битве с нашими урчащими животами и благополучно была отдана в жертву нашему голоду.

Но я не унывал. Мне уже не терпелось поскорее выйти на охоту, показать себя мужчиной не только в глазах сестры, но и в собственных. Более того, Кристина вдруг подала мне идею собирать ягоды и грибы в лесу, и я так обрадовался этому знанию, прежде не пришедшему в мою голову, что в глубине души пожелал, чтобы наши запасы поскорее кончились — и я смог поскорее окунуться во взрослую жизнь. Я даже согласился полюбить столь мне ненавистные грибы, лишь бы остаться здесь навсегда.

В шалаше мы просидели недолго и, переварив съеденную всухомятку лапшу, заранее смешанную с острой приправой, побежали ловить кузнечиков. А когда нам это наскучило, я стал выстругивать из палки копьё — готовился к охоте, а Кристина сидела подле и сплетала из одуванчиков венок.

— Я скучаю по маме. А ты скучаешь по маме?

— Скучаю, — отвечаю я ей честно.

— Вот бы она жила здесь, с нами, да?

— Угу.

— Нам было бы хорошо.

Я промолчал, хотя при одной только мысли о маме к глазам всегда подступали слёзы. Одно это слово — «мама», — и всё: прощай сдержанность и напускная мужественность — сразу в слёзы. Но в этот раз мне удалось сдержаться.

— Женя, а я же в школу должна пойти, в первый класс.

— Знаю. Но тебе не нужно будет — я сам тебя всему выучу. Я же уже в третьем классе и всё из предыдущих двух помню. Учебники только достану — и дело с концом.

Кристина протянула удивлённое «оооу!», как будто я ей поведал тайну всего мироздания.

Потом она поднялась с земли — весь её сарафанчик уже изрядно перепачкался землёй, — и водрузила мне на голову венок, после чего чмокнула в щёку.

— Ты у меня самый лучший братик.

— Да ну тебя, — говорю я и вытираю мокрый след с щеки. — Прилипала.

— Самый-самый лучший братик! — она начала пританцовывать. — Самый-самый лучший братик!

И танцевала она так до тех пор, пока не плюхнулась в густую траву, раскинула в стороны руки и тихо лежала, нежилась на солнце, как кошка в тёплый летний денёк на крыльце. Тишина эта, однако, продлилась недолго:

— Женя! Женя! Я придумала, как мне наш дворец украсить!

Я уже прекратил все попытки отучать её называть наш скромный шалаш дворцом. Пускай зовёт его как хочет.

— Ну и как? — вздохнул я.

— Я такое придумала! Такое! — интриговала она, потирая ладошки. — Сам увидишь! Вот прямо сейчас начну. Только ты не подсматривай, ладно? Обещаешь не подсматривать?

— Ладно… только ничего там не сломай, ладно?

— Хорошо! Только ты не подсматривай, иначе я обижусь!

Своё обещание я исполнил с ответственностью, полностью посвятив себя вырезанию копья. Подумал, что одного не хватит, и решил вырезать сразу пять. Ведь если вдруг промахнусь одним, нужно будет под рукой и ещё одно иметь.

Кристинка воротилась, когда уже солнце медленно склонялось к горизонту, и краски вокруг стали багряными, оранжевыми, а небо походило на те самые разноцветные разводы, какие порой замечаешь на пятнах от бензина.

— Вот теперь можно смотреть! — с гордостью объявила мне сестра.

Теперь переднюю стену нашего скромного шалаша (поправка, дворца!) украшали десятки пушистых одуванчиков, воткнутых стебельками между расщелинами. В свете закатного солнца они утратили свою яркую желтизну и отражали нежный, розовый цвет, едва заметно подрагивая под силой вечернего ветра.

— Теперь это — дворец из одуванчиков! — объявила моя сестра, гордо выпятив грудь. — А мы с тобой его одуванчиковые король и королева!

Мне понравилась затея Кристины, теперь хотя бы шалаш не выглядел так убого, как прежде. «Но ничего! — успокаивал я себя. — Придёт время, и эта развалюха действительно превратится в настоящий дворец!»

Вскорости стемнело, и мы, поев на ночь пряников, улеглись друг к дружке и накрылись тёплым одеялом.

— Женя?

— М-м?

— А папка нас здесь точно не найдёт?

— Точно.

— Это хорошо.

Она поелозила на месте, прижалась ко мне ближе. Ночь оказалась холоднее, чем я ожидал.

— Почему он так злой, Жень?

— Кто?

— Папа. Почему он такой злой?

— Не знаю.

— Может, это всего его водка, да? Может, она его злым делает?

— Наверное. Не знаю.

— Может, мне в следующем Новом году попросить у Деда Мороза, чтобы папа перестал пить?

— Не знаю. Попробуй. Давай спи уже, мне завтра рано вставать на охоту.

Кристина шмыгнула, сжалась в комочек и тихонечко добавила:

— Да, так и сделаю, напишу Деду Морозу письмо. Он обязательно сделает так, чтоб папа больше не пил.

На следующее утро нас разбудило громкое пение птиц. Мы с Кристиной проснулись, съели по прянику, и, когда я увидел опустевший целлофановый пакет с крошками внутри, понял — вот теперь точно пора на охоту.

— Так, ты сиди здесь и никуда не уходи, — велел я сестре, накидывая на плечи рюкзак.

— Жень, мне страшно одной здесь оставаться. Может, я с тобой пойду? — завыла Кристинка.

— Ты мне мешать только будешь. Да и охота — это не девчачье занятие.

— А что если сюда медведь какой-нибудь страшный придёт? Или волк?

Тут я призадумался не на шутку: а что если и вправду зверьё сюда заявится и Кристинку сцапает? И тут неожиданно вспомнил кое-что из рассказанного нашим ОБЖшником:

— Слышишь, как птицы верещат?

— Ага, — засунув палец в рот, кивнула она.

— Вот это значит, что рядом никаких хищников нет. Птицы, они же не дураки, не будут петь просто так, чтобы хищников привлечь.

Кристинка протянула своё излюбленное «ооу…», как она всегда это делала, узнавая что-то новое.

— А если птицы вдруг перестанут петь, так ты спрячься в шалаше…

— Не шалаше, а одуванчиковом дворце!

— Да-да, в нём. Спрячься и не высовывайся.

— Ну ладно… — поморщив нос, согласилась она.

Когда я уже уходил, она мне бросила вдогонку:

— Только ты быстрее, ладно? Я кушать ужас как хочу.

Да и я, признаться, тоже кушать ужас как хотел.

Однако охота оказалась не такой простой, какой я видел её в кино или мультиках. Бродил я по лесу добрых часа два, а может, и того больше, но так и не встретил ни кабана, ни зайца, ни оленя — одни только птицы перелетали с ветки на ветку, громко горланя свои дурацкие песни.

Совсем уже вымотавшийся и страшно разочарованный, я, ориентируясь по стрелке компаса, повернул обратно к нашему дворцу из одуванчиков, а по дороге твёрдо решил, что сегодня же смастерю лук, буду стрелять по птицам. Вот уж кого, а их здесь предостаточно! Застрелю одну такую — и на вертел.

И вдруг на душе стало паршиво оттого, что возвращаюсь к сестрёнке с голыми руками. Ведь она там голодная, ждёт меня, надеется.

Нет, вот первым делом сейчас вернусь и сделаю лук! Солнце ещё в зените будет, а мы с ней будем жевать сочное мясо, совсем как индейцы!

Вернулся я совсем скоро — оказалось, что и ушёл-то я не совсем далеко, — и зашёл внутрь дворца. Кристинки внутри не оказалось.

Сердце у меня в пятки ушло. Ну ведь велел же бестолочи сидеть на месте!

Я сложил рупором ладони у рта и закричал:

— Кристина!

Но ответили мне только птицы, ринувшиеся в небо из заросших кустарников.

— Кристина!

Стал я бегать по всему лугу, чувствуя, как в глазах наворачиваются слёзы.

— Кристина!

Ну почему я не взял её с собой? Ну попытала бы меня своими вопросами, отставала бы постоянно, но хоть была бы на виду!

— КРИСТИНА!

Дурак! Дурак!

И вдруг, уже совсем задыхаясь от жары, среди зелёных оттенков замечаю белый сарафан в синий горошек, а с ним и Кристинку. У меня камень с души сразу упал, но как только заметил, что лежит она на боку и корчится, этот камень тут же снова поднялся — словно его подхватил какой-нибудь торнадо.

Лежала она вся в слезах и соплях, плакала и крепко держалась за живот. Лицо бледное, как облако, блестит от пота. Пальцы и губы испачканы красным, глаза сверкают от слёз, а в золотистых волосах завелось ещё больше грязи.

— Кристина, что с тобой?

— Живот… — протянула она, рыдая. — Живот болит…

И тут я внимательно присматриваюсь — и замечаю, как рядом лежат разбросанные красные ягоды, и всё мне становится ясно.

А Кристина лежит, тихо плачет, и мне вместе с ней хочется плакать от бессилия.

Та минута была самой страшной в моей жизни, а затем — всё как в тумане. Помню только, как взял сестру на руки, прижал к себе крепко и побежал обратно в посёлок. Страх выключил все остальные чувства: ни слабости в ногах, ни боли в лёгких — всё это разом обрушилось на меня лишь после того, как я чудом донёс обмякшее тельце моей сестрёнки к нашей соседке, тёте Любе, которая немедля вызвала скорую. Лишь когда приехала неотложка и увезла Кристину в городскую поликлинику, я рухнул мёртвым грузом на пол, пытаясь отдышаться и стискивая зубы от ломящей боли в костях.

К счастью, Кристина выкарабкалась, хоть врачи потом и говорили, что прибудь она к ним на полчаса позже, её бы уже не спасти. Ей промыли желудок, сделали искусственную вентиляцию лёгких, и она ещё с неделю пробыла в больнице.

— Это я виновата, Жень, — сопела она с наворачивающимися на глаза слезами, когда я впервые пришёл навестить её. — Я эти дурацкие ягоды съела. Я просто так кушать хотела, увидела их и съела.

А потом, чуть позже, она меня спросила:

— Женя, а я как выздоровею, мы снова будем жить в нашем дворце из одуванчиков? Обещаю, я больше ни одной ягоды без спроса не съем, честно-пречестно!

— Нет, — ответил я ей чуть погодя, а в глазах так и щиплет — вот-вот заплачу. — Нет, Кристинк. Придётся нам дома остаться.

Не стал я ей рассказывать, что в этот же день, как только отец про всё узнал, он меня избил до полусмерти, а после велел отвести его туда, где стоял наш дворец. Когда мы вдвоём добрались, я заметил, как одуванчики на стенках уже пожухли, лишились своей яркости, а одна из плохо прибитых дощечек свалилась на землю.

Тогда отец разрушил наш дворец, вырвал доски голыми руками, бросал их на землю и матерился на чём свет стоит. Как только он закончил, схватил меня за шкирку, дохнул мне в лицо перегаром и сказал, что если я сюда ещё хоть раз приведу сестру, то он меня убьёт. И я поверил ему на слово.

Лелеял ли я надежду на то, что случившаяся беда с Кристиной изменит отца? Что он немного смягчится, бросит пить и поймёт, как был неправ? Конечно же да. Думаю, любой ребёнок на моём месте питал бы надежду, что всё будет хорошо.

Менялись ли чьи-то отцы и матери, чьи дети угодили в похожие ситуации? Возможно. Я не знаю. Однако мой отец не изменился ни капли, более того — сделался только злее.

Следующие несколько лет нашу с сестрой жизнь не назовёшь иначе как адом наяву. Каждый день отец лупил Кристинку за малейшую провинность, а меня избивал все те разы, когда я пытался вступиться. И каждая отцовская оплеуха меняла мою сестру, выбивая из неё всю ту чистоту, ту искренность и беззаботность, которой она некогда сияла. Каждый взмах отцовской ладони — будто занесённый палачом топор, рубящий кусок за кусочком её любовь к жизни.

Боже, не прошло и дня, чтобы я не помышлял вновь схватить сестру за руку и убежать далеко-далеко, в лес — попытаться снова, но каждый раз, стоило мне лишь подумать об этом, угроза отца убить меня обжигала всё тело, словно нагретый утюг.

И вот однажды тело нашего горе-папаши нашли в сугробе. Это случилось зимой, когда в одну из ледяных ночей он, будучи, как и всегда, пьяным, шёл к нашему дому, но, не дойдя ста метров, рухнул в гору снега, заснул пьяным сном и более не проснулся.

Его мы хоронили через несколько дней, в день, когда Кристине исполнилось двенадцать.

Так судьба занесла нас в небольшой город недалеко от Москвы, на попечение нашей тёти, маминой сестры, оформившей опеку. Валерия Валентиновна, так её звали, оказалась женщиной весьма набожной, и потому приняла это как Божий промысел, как Его знак — появление племянников на пороге её двушки.

Помню, в те дни меня часто мучал вопрос, почему Бог не подал ей этот знак несколькими годами раньше, когда отец избивал меня и Кристину?

Словом, я прожил у тётки до совершеннолетия, поступил в медицинский и вышел оттуда фельдшером. Им я и работаю до сего дня. Ну а Кристинка нашла себя в роли талантливого программиста. Ей не исполнилось и двадцати, как её пригласили работать в гигантскую корпорацию за океаном.

Увы, тысячи километров расстояния и мой нескончаемый труд на новой должности наложили отпечаток на наше с Кристиной общение. Первый год мы списывались с ней практически каждый день. К примеру, я показывал ей фото своих друзей — она же скриншоты билдов. Потом — фото моей девушки, впоследствии ставшей моей женой;

Кристина же ограничивалась картинками с мемами.

В конце концов настал тот день, когда наша переписка свелась к дежурным ежегодным поздравлениям с днём рождения и Новым годом.

Так длилось несколько лет, пока однажды на моём телефоне не высветился незнакомый номер из-за границы. Голос с другой стороны провода на идеальном русском языке сообщил мне, что моя сестра покончила с собой — вскрыла вены в ванной.

— Она оставила два прощальных письма, — холодно говорил голос в трубке за тысячу километров от меня, — одно с приказом сжечь её тело и отправить прах лично вам. Второе же, запечатанное в конверте, отдать вам лично в руки.

Это письмо и прах моей сестры я получил лишь два дня назад и, ознакомившись с его содержимым, поспешил исполнить последнюю Кристинину волю.

Тот самый луг я отыскал без проблем, как и берёзовую рощицу, где некогда стоял наш с Кристинкой дворец из одуванчиков.

Память сохранила это место иначе: каждый раз, возвращая его в памяти, я видел яркую картинку — ядовито-зелёную траву, жёлтые одуванчики и нескончаемое птичье пение. Но теперь передо мной стояли лишь одинокие покосившиеся деревья и пожухлая от жары трава.

Я устроился в тени берёзы, вытащил рюкзак и положил на землю ящичек с её прахом. Потом достал из кармана письмо и, слыша в голове голос моей сестры, в последний раз прочитал его:

Дорогой Женя!

Вот уже несколько дней я не могу перестать думать о построенном тобой дворце из одуванчиков. Надеюсь, в твоей памяти ещё сохранились воспоминания, где он находится.

Знаешь, каждый день я ловлю себя на мысли, что тот день был последним днём моей жизни. С тех самых пор лишь существование, лишённое красок. Только серые будни, борьба с ветряными мельницами.

Мне надоело бороться, видеть в каждом лице ЕГО лицо. Чувствовать сквозь время каждый ЕГО удар. Постоянно просыпаться с криками по ночам, слыша во сне ЕГО голос.

Пускай лучше это закончится. Закончится навсегда.

Ты пытался осчастливить меня, дорогой братик. Пытался уберечь от этого. Жаль, тебя нет рядом…

Знаешь, я хочу оказаться там вновь, на этот раз навсегда. Хочу видеть твоё лицо рядом. Чувствовать касание летнего бриза, слышать, как поют птицы и шелестит трава.

И я надеюсь, лишь много-много лет спустя, встретиться с тобой там вновь, в нашем дворце из одуванчиков.

Твоя сестра, Кристина.

Сентябрь, 2025 год.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Что почитать?

Что почитать? Любовные романы

Любовные романы Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ