Нет, вы ни за что не поверите до чего я был раньше смирным, безответным и застенчивым человеком. Ягнёнок рядом со мной казался диким и свирепым хищником, вроде кровожадного динозавра. Не то что обидеть муху, я раскланивался с каждой из них персонально, любезно осведомляясь о здоровье. Если же они садились на меня стаями, то я лишь вздыхал: вольные пташки, что им сделаешь? Не лапки же им за это крутить и морды бить!

В присутствии постороннего человека я так смущался, что не осмеливался даже дышать. А если собеседник забывал дать мне разрешение на это, то я привычно в стойке «смирно» падал в глубокий обморок от удушья.

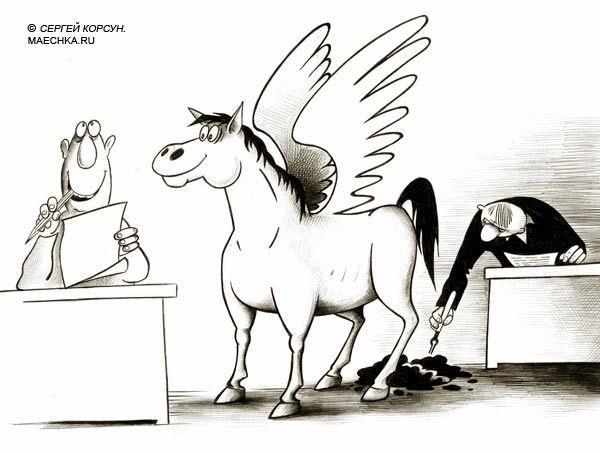

Вдобавок ко всему у меня имелся один патологический недостаток, от которого я жестоко страдал: у меня было недержание речи – я писал стихи. Тайком по ночам, уединившись от всех в кабинете задумчивости – туалете, сидя, как в кресле на унитазе, я пытался осуществить мечту своего детства и юности – дописать роман моего тёзки, тоже Александра, Пушкина «Евгений Онегин».

Однажды на работе Васька Полуян по-свойски обшарил мои карманы в поисках коробка спичек, дабы прикурить у меня же взятую последнюю сигарету, обнаружил написанную мною десятую главу «Евгения Онегина».

Бесцеремонно прижатый к стене превосходящим по силе противником и уличённый неопровержимой уликой, я был вынужден чистосердечно сознаться, дабы облегчить свою вину:

- Да, я пишу стихи.

- Приди в мои объятия, собрат! – взревел Васька так, что ему позавидовал бы даже некормленный осёл, а я оглох на одно ухо – именно то, которое было обращено в его сторону. – Я тоже поэт!

Придушив меня своими медвежьими объятиями, он доверительно сообщил:

- Правда, в последнее время я перешёл на прозу – пишу анонимки на начальника цеха Бляева. Ты же знаешь, какая это шельма!

В тот же вечер Васька повёл меня в литературное объединение, находившееся при домоуправлении на улице Новоарыковской. Тут-то и свершилось моё грехопадение: я попал в этакую запорожскую сечу, в предельно бесшабашную вольницу лихих казаков и казачек литературы, акул пера, шакалов авторучек, дятлов клавиатуры и скунсов «голубого экрана». Вавилонское столпотворение в сравнении с этим клокочущим людским вулканом показалось бы скромной очередью у пивнушки, не более.

Здесь, в помещении кочегарки, пикировались литераторы нашего квартала. Они говорили все разом и на разных языках, совершенно не слушая друг друга. Противники фехтовали на фразах, как на саблях, ломали копья мнений, как рыцари на ристалищах, ошеломляли цитатами классиков, как увесистой палицей.

Оппоненты сходились и расходились как опытные турнирный бойцы, как дуэлянты на поединках. Постепенно воодушевляясь и входя в раж, они кидались в ярые словесные перепалки с отвагой мушкетёров или флибустьеров. Да и приёмы в спорах ими применялись соответствующие. Они беспощадно лупцевали друг друга бичами иронии, едкой издёвкой и поливали чем-то, весьма похожим на помои. А защищались, точно бронёю, саркастическим смехом, придавая своим лицам соответствующее выражение высокомерной спеси.

При этом они обкуривали супротивников чадными клубами дыма, для чего покупали сигареты и табак наипротивнейших сортов, списанных на Шайтанабадской табачной фабрики имени Везувия. Особенно усердствовал Сиволапский, имевший трубку величиной с унитаз, куда вмещалось не менее мешка тухлого табака. Его панически боялись, ибо Сиволапский выпускал дым такой плотности, что его, казалось, можно было завязывать узлами или резать ножом на куски. Вдохнув такой дым, литераторы лишались чувства, их выволакивали на улицу и обливали водой. Иным же приходилось вызывать «скорую».

Врачи, сынки и дщери Гиппократа, забили тревогу, сколотили сводный отряд из санитаров и самых дюжих дворников во главе с управдомом Востроглазейским и отняли у Сиволапова его трубку вместе с мешком вонючего табака.Всё это управдом закрыл на складезамком величиной с сейф средних размеров. Я, сознаюсь, его не видел, но так мне говорили сведущие люди.

Среди всей этой разношёрстной шатобратии выделялся один – горный инженер Шейдер. Он орудовал словом, как известная личность кистенём на большой дороге. Шейдер был пещерно самоуверен, спесив, как испанский идальго, и по-кавказски горд, ибо почитался классиком местного, так сказать, домоуправленческого масштаба, ведь его рассказик «Коза-стрекоза» был напечатан в стенной газете «Управдом – друг человека». Никто не ведал, что выпускал её дядя Шейдера.

Классик считал себя обладателем огромного, почти безразмерного интеллекта, ибо ещё в юности проштудировал годовой комплект журнала «Весёлые картинки», а впоследствии от корки до корки прочёл с карандашом в руке отрывной календарь и при случае обильно его цитировал, махая языком со скоростью и силой корабельного вентилятора, отчего возникал страшенный силы сквозняк, смахивающий на миниатюрный тайфун или торнадо. Такие, почему-то, Шейдер любил похваляться силой своих кривоватых ног, и могучим скоком горного козла вспрыгивал на подоконник. Откуда свысока поглядывал на литературное сборище.

Иногда он, подражая своим далёким мохнатым предкам, остервенело бросался на люстру, взбирался на неё и оттуда фиглярски раскланивался под морской шквал аплодисментов.

Другой замечательной личностью являлся Муркович, большой любитель поговорить, что он постоянно и делал с ужимками плохого оратора, знающего, что он выступает на общественных началах и его словесный поток оплачен не будет. После своей речи Муркович долго и с удовольствием сам себе аплодировал, поясняя, что ежели сам себя не похвалишь, то кто же похвалит?!

Однажды он перестарался, зашиб ладони столь сильно, что затем месяц не показывался на литературных посиделках.

Здесь были два человека, которые вызывали панических страх, почти ужас. Оба были детинами мрачными, с обличием средневековых опричников. Один писал сатиру, а другой – юмор, правда, по совместительству с фантастикой. Когда они появлялись в кочегарке, то все поспешно вскакивали со своих мест и вставали, вытянув руки по швам, и пожирали их глазами, как высокочтимое начальство. А сатирик с юмористом шагали, как генералы, вдоль почётного караула. Только «ура!» им не кричали, лишь шептали.

Стоит упомянуть и маляра-халтурщика Сумашко. Он любил стращать недоразвитых девиц апокалипсическими картинами второго пришествия марсиан. Сумашко был красноречив, точно мессия: его мельница могла извергать словесную муку без передышки.

- Они потерпели поражение во времена Уэллса, но теперь полны решимости взять реванш. Так что ждите нового нашествия марсиан со всеми их безобразиями, вроде увлечения человеческой кровью, - пламенно говорил Сумашко и девицы невольно ёжились, прятались друг за друга, а он хохотал во всё горло, тряся круглой головкой с усами в форме бунчуков.

Уже при мне в литературное объединение пришёл старичок, похожий на пыльный гербарий, со старой обшарпанной балалайкой. Он долгосидел молча, непонятно о чём думая, а после, дождавшись паузы в разговорах, встал со скрипом в суставах и, оглядев всех хитрющим взглядом, спросил:

- Знает ли хоть кто-нибудь из вас, что у меня в руках?

На языках у нас вертелся ответ – балалайка, но все чуяли в вопросе какой-то подвох и молчали.

- Так я и знал, - с презрением процедил старичок. – Нонче никто не ведает. Знайте же, мил-люди: это ба-ла-лай-ка! Известно ли вам, милаи, что вскоре ей исполнится триста лет?

Ходячий гербарий воодушевился, его несло, шелестя сухими губами, он поведал нам, что изобретение этого старинного русского музыкального инструмента им приписывалось Ивану Грозному, который, якобы, не только сам играл на балалайке, но и пел под неё столь гнусавый голосом, что выли все собаки в округе. Правда, самодержец всея Руси освоил лишь первый куплет «Во саду ль, в огороде…» Хотя кое-кто из придворных шаркунов утверждал, что это было «Светит месяц, светит ясный…», а иные ратовали за «Коробейников». Истина же никому не известна.

Старичок разоткровенничался и мы узнали, что им написано большое и гневное письмо в Художественный совет Шайтанабадского исполкома по поводу фальсификации неким художником Репиным событий в картине «Иван Грозный убивает сына». По мнению владельца балалайки царь вовсе не убивал наследника, нет. Тот сам покончил с собой, не выдержав каждодневных и слишком уж ретивых репетиций батюшки в игре на балалайке.

- Судите сами, милаи! – кричал вдохновлённый старичок. – Зачем ему надобно было убивать каво-то, достаточно было всего лишь раз сыграть куплет на балалайке? Да там бояре с опричниками толпами руки на себя накладывали, ибо затычки ушей не помогали!

Далее он эпически поведал, что молва о музыкальных упражнениях царя разнеслась столь далеко по свету, что сибирские татары сдались Ермаку почти без боя после того, как тот пригрозил супостатам, что владыка самолично прибудет и даст сольный концерт. Устрашённые тамошние автохтоны поспешно сдались и дико радовались обещанию, что царская гастроль будет отменена.

После несколько затянувшегося предисловия, старичок принялся лихо исполнять на балалайке сонату ля-минор для фортепьяно с оркестром, компенсируя недостаток умения предельным энтузиазмом. Трудно сказать, как играл Иван Грозный, но худшего исполнения мы не слышали и ошалевшей гурьбой ринулись к двери с такой скоростью, что у некоторых литераторов дымились подошвы…

Больше старичка на наши собрания не пускали.

Для полной картины расскажу о Серже Карнаева – на редкость неряшливом, немытом и нечёсаном субъекте. Он возжелал стать великим писателем, а для этого, говорил он, надо отпустить соответствующую бороду, развестись с женой, уволиться с работы и вести такой бомжеватый образ жизни, чтобы от тебя шарахались даже собаки. Только вот при таком существовании, утверждал Карнаев, можно написать что-либо стоящее. Он часто цитировал вычитанный где-то афоризм, что писатель должен быть достаточно несчастлив. Затем многозначительно добавлял: а дабы стать классиком, необходимо стать самым несчастным на свете.

Свои идеи Карнаев проповедовал с таким пылом, что немало литераторов, поддавшись магии его экзальтированных речей, действительно поувольнялись с работы, развелись с супругами, влезли в беспросветные долги. Они ходили обтрёпанные, грязные, вонючие, вечно голодные и воровали продукты в магазине самообслуживания.

Литературное объединение едва не прекратило своё существование, но тут усиленный наряд милиции совместно с дружинниками организовали рейды и выловили похожих на дервишей и панков завшивевших литераторов. Устроили над ними товарищеский суд. На нём мастера пера и авторучки прозрели, раскаялись, хором исполняя кантату «Простите, мы больше не будем!»

Отрезвление оказалось столь сильным, что они тут же кинулись на поиски Карнаева и, жестоко мстя за прежние мытарства, сладострастно поупражнялись на нём в нанесении телесных повреждений различной степени, как было потом зафиксировано в протоколе…

Состоялся уже настоящий суд с прокурором и защитником. Наказание было вынесено условное, в виду провокационной деятельности Карнаева. С той поры он сидел на литературных посиделках тише воды, ниже травы, оглаживая места, где прежде находились полученные им синяки и ушибы.

А вот достославного Бабюка мне увидеть не довелось, но о нём говорили с содроганием. Он писал заумные романы, которые называл ассоциативными. Прослушав только одну фразу, слушатели погружались в глубокий сон, храпели, словно после натужных трудов бурлаки, а Бабюк неистово декламировал всю ночь напролёт. Лишь поутру являлась уборщица, затыкала рот неутомимому оратору половой тряпкой и будила литературных талантов. Осознав, что минулався ночь, те жалели, ведь теперь никак не оправдаешься перед супругами: никакими справками не докажешь, что минула ночь, которую они провели в кочегарке, а не в каком-либо ином месте нежелательном месте.

Лишь чудом Бабюка не линчевали, но он читал свои романы вновь и вновь, всякий раз погружая слушателей в непробудный сон до самого утра.

Его уговаривали отказаться от подобного изуверства, молили об этом на коленях, совали немалые взятки. Отчаявшись, били нещадно, но он через неделю-другую приносил новое произведение и история повторялась.

Терпение даже самых кротких литераторов истощилось, и тогда они силой отобрали у Бабюка всю его «ассоциативную» прозу, самого автора привязали к стулу и с чувством наслаждения от изощрённой мести перечли ему вслух все его нуднейшие романы.

Только могучее перо Льва Толстого, Данте, Михаила Шолохова или Фирдоуси способно описать те муки, что претерпел тогда Бабюк. Остальным подобное действо не под силу.

Сверхъестественным усилием он разорвал путы, способные удержать африканского слона, и сбежал далеко в горы. И поныне живёт там на границе с вечными снегами. Встречая его самого или видя следы Бабюка, иные проникаются верой в то, что встретились с йети, снежным человеком. Чем он там питается, никто не знает. Кое-кто уверяет, что туристами, предпочитая жизнерадостных «дикарей», а вот учёных не жалует, называет их «сухарями». О вкусах не спорят, но судите сами: какой может быть навар от этих пропитанных пылью фолиантов многоумных эрудитов? Наверное, потому учёные и сомневаются в существовании снежного человека, загадка ждёт своего разрешения.

Некоторым довелось услышать, как Бабюк декламирует наизусть строки своих романов, от его рыка сотрясаются горы, стряхивая в ущелья громадные лавины, от которых мало кому удаётся спастись.

В литературном объединении процветали своеобразные нравы. Тут считалось обыденным делом, наступив на чью-то ногу, с силой провернуть каблук, а после ещё и обругигать за отсутствие улыбки и приятной мины на лице.

Гудбаев любил сморкаться в галстуки своих литературных собратьев. Это его однажды на работе решили послать в командировку за границу. Несколько месяцев он усердно изучал правила этикета. Похвалялся, что освоил все хорошие манеры и теперь может спокойно пойти хоть на приём к английской королеве. Но за рубеж – увы! – послали другого сотрудника. Гудбаев сокрушался:

- Зря время тратил! На фига мне теперь ихние манеры?!

Постепенно я освоился среди литераторов, стал своим человеком, перенял тамошние манеры. Теперь меня боятся хулиганы всего квартала. Впрочем, что мне эти слабосочные личности, ведь я способен выйти в одиночку с рогатиной в руках на когорту римского легиона. Сейчас мне просто смешно вспоминать, каким робким барашком я некогда был. Был.

Со стихов я перешёл на более удобную прозу. Богатый жизненный материал позволил мне написать увесистый роман. Позже я мастерски поработал над ним и переделал в повесть. Со временем сократил её до рассказа, который адскими труда ухитрился ужать до миниатюры. Усердно потрудился над последней, и в результате у меня вышел афоризм, из которого – увы – нельзя было убрать даже слова.

Его напечатали. Таким методом я принялся творить и дальше. Натворил довольно много. Толику своих «натворений» предлагаю на суд читателей.

Александр ЗИБОРОВ.

Зиборизмы 1-3

Хороший человек на улице не валяется – он всегда доползёт хотя бы до своего подъезда.

Труд превратил обезьяну в человека, а протекция вывела её в люди.

Не спорь с начальником – у вас разные весовые категории.

Я верю, что и на Марсе будут яблони цвести, но давайте сначала посадим хотя бы по яблоньке у своего дома!..

Не так уж редко львами командуют ослы.

После смерти у нас в запасе вечность.

Чужие мысли передаются на расстояния посредством сплетен.

Одинаково опасно для карьеры быть умнее своего начальника или казаться ему таковым.

Не каждая обезьяна стала человеком, иные – вышли в люди.

Материя бесследно не исчезает, но – списывается.

Шагая впереди всех, мы невольно поворачиваемся спиной к коллективу.

После заказа официант не приходил так долго, что невольно зародилась мысль: «А не уволился ли он?..»

Всё в наших руках! Разумеется, за исключением того, что находится в других.

Все мечтают заменить служебную лестницу эскалатором.

Прикладной вид спорта первобытного человека: охота на мамонта.

Можно стать образованным человеком, но лучше – считаться таковым.

Радовался задушевным объятиям удава.

Книга заставила его задуматься: а стоит ли читать её дальше?..

Жизнь – борьба, в которой нет весовых категорий.

Всю свою жизнь он провёл за столом: обеденным или письменным.

Женщине столько лет, сколько она говорит.

Он мог выйти в люди, если бы не останавливался возле каждой пивной.

За деньги можно достать даже то, чего не купишь ни за какие деньги.

Директор кинотеатра сожалел, что не может указать на киноафише: «Явка обязательна!»

Ум в одну ослиную силу.

На вопрос: какие он знает языки, отвечал – только свой родной, читаю и перевожу со словарём.

Слова плохого не скажет – сразу же напишет анонимку.

Перестарался: кланялся так низко, что начальник его не узнал.

Лев считал себя вегетарианцем, ибо питался травоядными.

Козлами отпущения обычно бывают бараны.

Жена так плохо готовила, что муж перед едой молился.

Даже черти перевелись в тихом омуте после того, как в него слили промышленные отходы.

Голод – великолепное лечебное средство. Разумеется, за исключением тех случаев, когда от него умирают.

Трудно быть вежливым, когда подчинённый прав.

Лошади часто ржут, но это ещё не доказывает наличия у них чувства юмора.

Бесполезно прятаться за спинами кланяющихся.

За чужое здоровье пьём вино, а за своё – лекарство.

Раньше женились гораздо позже, зато ныне разводятся значительно раньше.

Многие повара приносят обед на работу из дома.

Если чаша вашего терпения переполнилась, то возьмите другую.

Рано или поздно правда всплывёт на поверхность, но будет ли наказан тот, кто её утопил?..

Мечта сторожа: ах, если бы воры ходили с барабанами!..

Плохо, когда говорят «мой зелёный друг» о зелёном змие.

Нужна ли штурмовщина в конце медового месяца?..

Приёмочная комиссия очень хотела, но боялась припереть прораба к стенке – та могла рухнуть.

Время – лучший лекарь, но никудышный косметолог.

Лодыри влюбляются с первого взгляда – посмотреть вторично им лень.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Прошу учесть, что данные зиборизмы публиковались – некоторые из них многие десятки раз – в различных изданиях Евразии. АЗъ.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ