Койка подо мной была не просто жесткой — она ненавидела мой позвоночник. Сбившийся в комки матрас напоминал мешок с гнилой картошкой, а пружины впивались в ребра с настойчивостью коллекторов. Но мне было плевать. Мое тело сейчас ощущалось как разряженный в ноль аккумулятор, который забыли выкинуть на помойку. Оно не просто болело — оно фонило тупой, свинцовой тяжестью от затылка до пяток.

Я лежал и тупо сверлил взглядом потолок. Там, среди паутины трещин на дешевой побелке, расплывалось желтое пятно сырости. Оно пульсировало в такт моей мигрени, похожее на застарелую гематому или раковую опухоль, пожирающую бетон.

Две операции. Всего две за смену. В былые времена я бы только размялся. А сейчас чувствовал себя так, будто в одиночку разгрузил вагон с углем. И не лопатой, а зубами.

Первая — ампутация. Лейтенант, совсем пацан, молоко на губах не обсохло. Наступил на «лепесток». Или на что-то посерьезнее, судя по тому, что от стопы остался только кровавый фарш. Я помню этот звук. Визг пилы, вгрызающейся в кость. Этот мерзкий, высокий звук, от которого сводит челюсть даже через беруши, а во рту появляется привкус крови.

Я формировал культю, сшивал лоскуты кожи, а в голове билась одна, совершенно неуместная, злая мысль: «Тебе чуть больше двадцати, пацан. Ты даже бабу толком не трахнул, а теперь будешь всю жизнь ковылять на куске пластика и скрипеть протезом в тишине пустой квартиры».

Вторая — хуже. Осколочное в живот. Грязное, подлое ранение.

Копаться в чужом ливере, выуживая зазубренные куски горячего металла — то еще удовольствие. Кишечник был пробит в трех местах. Стоило мне вскрыть брюшину, как в нос ударил этот тошнотворный, сладковатый букет — смесь железа, сукровицы и дерьма. Перчатки скользили, словно намазанные маслом. Санитарка Леночка, бледная как смерть, едва успевала промакивать тампонами черную жижу. Но я его вытащил. Заштопал, промыл, запустил мотор. Жить будет. Если сепсис не сожрет, везучий сукин сын.

Я поднес руку к лицу. Кожа сухая, пергаментная, с въевшейся в поры желтизной. Этот запах — коктейль из хлорки, дешевого спирта и чего-то неуловимо мертвечинного — не берет ни одно мыло. Он стал моей второй кожей.

Я растопырил пальцы. Не дрожат. Стоят как влитые.

Пятьдесят пять лет. Для хирурга — золотой век, опыт, помноженный на мышечную память. Для мужика на войне — глубокая старость. Суставы крутит на смену погоды, поясница молит о пощаде, а бессонные ночи оставляют под глазами мешки, в которые можно складывать картошку.

Больше двадцати лет я режу людей, чтобы они не сдохли. Мое личное кладбище... оно уже размером с небольшой райцентр. Я не помню их имен — имена стираются, превращаясь в сухие строчки отчетов. Я помню только лица. Разорванную грудную клетку того танкиста под Грозным. Снайпера, с простреленной шеей. Иногда, стоит прикрыть веки, они встают передо мной молчаливым строем. Не укоряют. Просто смотрят. Ждут пополнения.

— Господи, как же я задолбался... — шепот вышел хриплым, царапающим гортань.

Хотелось встать, сорвать этот проклятый халат, швырнуть его в угол и заорать. Заорать так, чтобы лопнули капилляры в глазах, чтобы перепонки зазвенели от собственного голоса: «Отвалите! Хватит! Я хочу домой, к внукам, к теплому камину и гребаному бокалу коньяка!»

Но я лежал. Стиснув зубы так, что заныли желваки. Кто, если не я?

Эта фраза, затасканная ура-патриотами до дыр, здесь, в грязи и крови полевого госпиталя, весила тонну. Она давила на грудь сильнее кевларового бронежилета. Как я мог предать самого себя?

Вся моя семья — гребаная династия. Прадед латал еще казаков при царе. Дед прошел Великую Отечественную, резал в палатках под бомбежками, когда земля сыпалась прямо на головы. Я был обречен стать врачом. С детства запах карболки был мне роднее запаха маминых пирогов. Военно-медицинская академия в Питере... Я помню тот ветер с Невы, гранит и распирающую гордость. Союз казался вечным монолитом, а я — его важным винтиком. «Золотой мальчик», отличник, надежда кафедры.

А потом жизнь включила форсаж. Горячие точки... Первая кровь на руках, первый липкий, животный страх, когда мины ложатся так близко, что скальпель подпрыгивает на столе. Это выжгло во мне всё лишнее, оставив только функцию: резать и шить. Потом гражданка, карьера, заведующий отделением. Дочери-красавицы, внуки... Живи и радуйся, старый дурак. Езди на рыбалку, учи мелкого насаживать червя.

Но грянул гром. Новая война. Злая, непонятная. Дроны, тепловизоры и первобытная жестокость.

Когда пришла повестка... у меня были все козыри на руках. Связи, возраст, букет болячек — любой врач на комиссии с радостью списал бы меня в утиль за бутылку хорошего виски. Но внутри что-то щелкнуло. Может, тоска по настоящему делу? Или подсознание наркомана искало ту самую дозу адреналина? Или я просто не смог смотреть в зеркало и видеть там сытого пенсионера, пока пацаны захлебываются кровью в окопах?

— Старый идиот, — усмехнулся я, глядя в желтое пятно на потолке. — Решил поиграть в героя? Ну вот ты и здесь. Доволен?

Тишина за дверью дрогнула. И рассыпалась.

Звук был тихим, но для моего уха — оглушительным, как выстрел. Торопливые шаги. Тяжелый, рваный топот берцев по бетону.

Я напрягся всем телом, как гончая, услышавшая дичь. Сердце предательски екнуло, сбилось с ритма и тут же зачастило, разгоняя густую кровь. Короткий отдых сдох, не успев начаться. Я знал этот ритм. Так не ходят, когда несут бумажки на подпись. Так не бегут звать на обед. Так бегут, когда везут Смерть.

Дверь распахнулась без стука, ручка с грохотом врезалась в стену, выбивая крошку штукатурки.

— Александр Петрович! — голос медсестры звенел на грани истерики. В глазах — первобытная паника. — Срочно! Там... там борт пришел! Много «тяжелых»! Сортировка захлебывается!

Я выдохнул. Медленно, преодолевая гравитацию и скрип в каждом суставе, спустил ноги на пол. Шаркнул подошвой по линолеуму.

— Иду, Лена. Иду.

Встал, расправляя плечи. Усталость никуда не делась, она просто отползла в тень, загнанная железным пинком воли. Где-то там, в приемном, меня ждало разорванное человеческое мясо, из которого нужно было снова собрать людей.

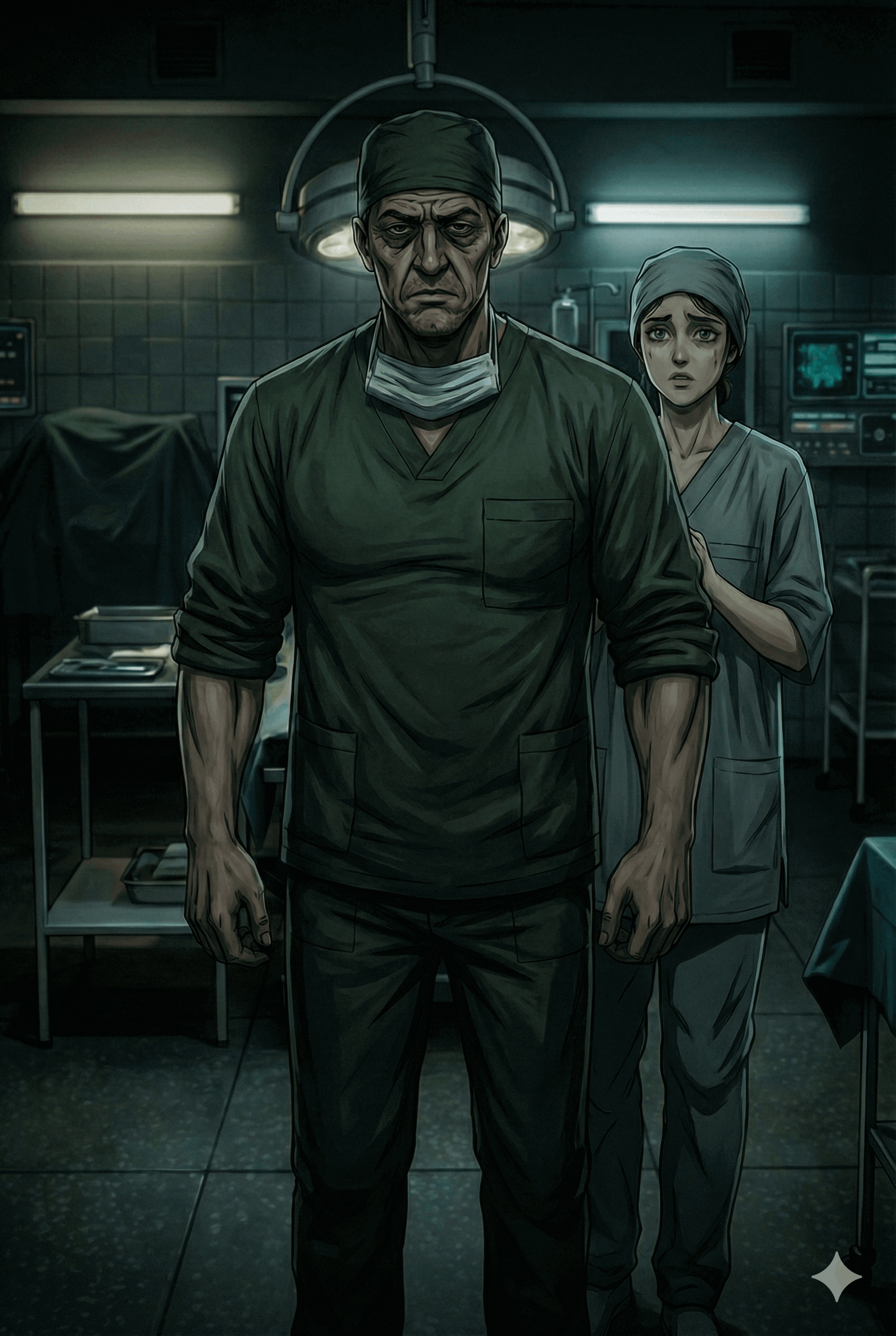

Коридор тонул в полумраке, мигали лампы аварийки — где-то перебило фазу. Я шагал быстро, скрадывая привычную хромоту, а Леночка семенила рядом, едва поспевая. Халат на ней висел мешком, топорщился на худых плечах. Я скосил глаза: молодая совсем, двадцать с хвостиком. Ей бы сейчас в кино целоваться на заднем ряду, а не оторванные пальцы в ведро сбрасывать. Но взгляд колючий, решительный.

— Подробнее, Лена! — гаркнул я, обрывая её сбивчивый лепет. — Без соплей! Четко и по делу!

Девушка судорожно глотнула воздух, на бегу поправляя сбившуюся шапочку: — Штурм начался три часа назад. Наши пошли в «зеленку», а там укрепрайон бетонированный. Накрыли их плотно. «Буханки» идут конвейером. Водители говорят — мясорубка. Очень жарко.

Я скрипнул зубами. «Жарко». Ненавижу это слово. Жарко — это когда ты в Сочи с пивом. А там — кровь, гарь, кишки на ветках и крики «мама».

— Значит, конвейер, — сухо констатировал я. — Всю ночь будут везти. Операционная готова? Инструмент прожарили?

— Да, всё стерильно. Анестезиолог уже моется.

— Поспать не удастся, — буркнул я себе под нос, толкая маятниковую дверь.

В лицо ударил яркий свет бестеневых ламп и запах озона.

— Ладно. Работаем.

*****

Операционная встретила нас не просто запахом — ударом под дых. Этот густой, липкий коктейль гражданских выворачивает наизнанку за секунду: резкое амбре спирта, сладковатая вонь свежей крови и тошнотворный дух паленого мяса.

— Первого! — рявкнул я, натягивая перчатки. Резина с мерзким чваканьем облепила пальцы.

Начался ад. Время спрессовалось в один бесконечный, вязкий кошмар. Мы перестали быть врачами. Мы стали механиками в мясной лавке.

Первый — минно-взрывная. Ноги нет. Из рваного месива бедра торчит острая, белая кость, похожая на сломанную ветку березы. Жгут перетянут так, что кожа посинела, грозя некрозом. — Зажим! Коагулятор! Запах горелой человечины ударил в ноздри, перебивая даже хлорку. Я шил, вязал узлы, формировал культю, работая на чистых рефлексах. Руки помнили всё сами, обгоняя сознание. Мозг превратился в бортовой компьютер: давление падает, добавь плазмы, быстрее, сука, быстрее.

Второй — осколок в шею. Фонтан артериальной крови, заливающий каталку. Мы даже не успели переложить его на стол. Он сам дернулся, оборвав крепление, убив себя. Захрипел, булькая красной пеной, и ушел, глядя на меня стекленеющими, удивленными глазами.

Третий... Четвертый... Лица слились в одну маску боли.

На пятом система дала сбой. Пацан, лет девятнадцать. Грудная клетка разворочена, как вскрытая консервная банка, легкое схлопнулось. Мы бились за него час. Я качал, штопал сосуды, матерился так, что, казалось, штукатурка сыпалась в рану. Но монитор предательски запищал — длинный, монотонный вой, похожий на линию горизонта, за которую он ушел. Прямая линия.

Леночка замерла. Её плечи мелко затряслись. Я увидел, как крупная слеза сорвалась с ресниц и упала прямо на стерильную простыню, накрывающую труп.

— Он же... он же совсем ребенок... — всхлипнула она.

Я почувствовал, как внутри поднимается холодная, черная волна бешенства. Не на неё. На смерть. На эту долбаную войну. На собственное бессилие.

— Отставить истерику! — мой голос хлестнул её, как пощечина. — Сопли вытереть! Это тебе не драмкружок! У нас там очередь в коридоре, живые ждать не будут!

Она вздрогнула, сжалась, посмотрела на меня испуганно, как побитый щенок.

— Убрать тело! Живо! — заорал я, чувствуя, как в висках набатом стучит кровь. — Следующего! Бегом!

Пока санитары, кряхтя, стаскивали парня, я прислонился спиной к холодному кафелю. В глазах двоилось. Лампы над столом расплывались в мутные, пульсирующие нимбы. Я моргнул раз, другой, пытаясь сбросить песок с век. Руки... Я поднял ладони в бурых от запёкшейся крови перчатках. Дрожат? Нет, показалось. Мелкий, противный тремор перенапряжения. Я стар. Я чертовски стар для этого дерьма. Спина горела огнем, ноги налились свинцом, будто к ботинкам привязали гири.

— Александр Петрович... — голос Лены был тихим, виноватым. — Там... «тяжелый». Очень.

На окровавленный стол переложили новое тело. Крепкий мужик, десантник. Тельняшка разрезана в лохмотья. А в груди, чуть левее центра, торчит черный, злой кусок металла. Осколок мины. Зазубренный, грязный. Он вошел под углом, и я сразу понял — эта дрянь сидит прямо на перикарде.

— Господи, — выдохнул анестезиолог, глядя на монитор. — Там же миллиметры.

— Вижу, — сухо ответил я. Усталость как рукой сняло. Эмоции выключились. Остался только холодный, математический расчет.

Я подошел ближе. Осколок пульсировал. Он двигался, вибрировал в такт сердцу. Тук-тук. Тук-тук. Каждое сокращение миокарда терлось о рваный металл. Одно лишнее движение, один глубокий вдох пациента — и острая грань вскроет желудочек. Кровавый фонтан ударит в потолок, и мы потеряем его за секунды.

— Расширитель. Сука, даже дышите через раз! — скомандовал я.

Взял зажим. Длинный, хищный «Бильрот». Мои пальцы замерли над раной. Весь мир сузился до этого куска железа и розовой, живой плоти, трепещущей вокруг. Я чувствовал биение чужой жизни через сталь инструмента.

— Скальпель. Надсекаю фасцию... Еще немного...

Едкий пот заливал глаза, щипал, разъедал слизистую, но я не мог даже моргнуть. Я подцепил осколок. Он сидел плотно, как клещ в собачьем ухе.

— Тихо... тихо, родной... — шептал я одними губами, не разжимая зубов. — Не вздумай дергаться. Только не сейчас.

Я потянул. Миллиметр за миллиметром. Металл скрежетнул о ребро — звук был мерзкий, как ножом по стеклу. Сердце под ним забилось чаще, панически.

— Спокойно! Давление?!

— Держим!

Рывок. Мягкий, выверенный, на выдохе. Осколок чвакнул, выпуская струю темной венозной крови, и вышел. Я поднял его вверх, зажатый в «Бильроте» — уродливый, окровавленный кусок смерти.

— Дзынь!

Этот звук был музыкой. Зазубренный металл ударился о медицинский лоток, поставив точку в симфонии боли.

Я выдохнул. Воздух покинул легкие с присвистом, унося с собой колоссальное напряжение. Перикард цел. Аорта пульсирует ровно. Мы его вытащили.

— Фу-у-ух... — выдохнула бригада. Звук был единым, словно сдулся огромный воздушный шар.

Я медленно разогнулся. Позвоночник отозвался сухим, мстительным хрустом. Поясницу прострелило так, что перед глазами заплясали черные мушки, но это была привычная, «родная» боль. Плата за работу.

Я стянул перчатки. Латекс чвакнул, неохотно отпуская размокшую, белую от пота кожу. Бросил липкие комки в ведро. Туда же, куда и куски чьей-то плоти, марлю и надежды тех, кому сегодня не повезло.

— Жить будет, — голос прозвучал глухо, словно из бочки. Я потер переносицу, пытаясь согнать пелену с глаз. — В реанимацию. И следите за дренажем, может кровить.

Я шагнул от стола, чувствуя, как адреналин стремительно вымывается из крови. На его место приходила пустота. Ватная, всепоглощающая гравитация. Ноги казались чужими протезами.

— Вы волшебник, Александр Петрович! — Лена смотрела на меня поверх маски, и её глаза сияли. В них было столько щенячьего восторга, столько наивной веры в чудо, что мне стало тошно.

Я криво усмехнулся. Волшебник... Скажи это тем, которых мы упаковали в черные мешки за эту смену.

— Да ладно тебе, Лена... — я потянул маску вниз, жадно глотая прохладный, пахнущий озоном воздух. — Просто опыт и немного везения. Иди, пиши карты. Я сейчас... отдышусь.

Я хотел сказать «перекурю». Господи, как же я хотел курить. Затянуться горьким, едким дымом «Явы», чтобы выжечь этот приторный металлический привкус из носоглотки.

Я сделал шаг к выходу. И тут мир сломался.

Удар.

Это была не боль. Это было, мать его, покушение. Словно невидимый палач с размаху вогнал мне в грудину раскаленный лом. Прямо по центру. Глубоко. До самого позвоночника, пригвоздив меня к месту.

— Кха...

Вместо вдоха из горла вырвался жалкий, булькающий хрип. Легкие мгновенно превратились в бетон. Я распахнул рот, как рыба, выброшенная на лед, но диафрагма окаменела. Стальной обруч сжался, ломая ребра изнутри.

В голове взорвалась сверхновая. Горячая волна ударила в затылок, заливая сознание красным.

«Инфаркт», — первая мысль была профессиональной, холодной и бритвенно-острой. Мозг, натренированный годами диагностики, сработал быстрее инстинкта самосохранения. «Обширный. Трансмуральный. Или ТЭЛА. Тромб оторвался. Приехали, Саша. Конечная станция, поезд дальше не идет».

Ирония была настолько чудовищной, что мне захотелось расхохотаться в лицо Смерти. Я только что держал в руках чужое сердце, латал его, уговаривал биться. А моё собственное, этот старый, изношенный насос, решило подать в отставку. Без предупреждения. Без отработки двух недель.

— Александр Петрович? — голос Лены дрогнул. Она еще не поняла. Она еще видела «волшебника», который просто споткнулся.

Но «волшебник» уже был мертвецом.

Ноги подкосились, словно перерезали сухожилия. Я не пытался удержаться — тело больше мне не подчинялось. Я рухнул. Тяжело. Грузно. Как мешок с костями.

Удар о кафельный пол отдался в черепе глухим гулом. Очки слетели, звякнув о плитку. Мир мгновенно потерял резкость, превратившись в мутное, расплывчатое акварельное пятно.

— Саша! Доктор! — крик Лены долетел до меня словно сквозь толщу воды. Тонкий, визгливый, искаженный.

Я лежал щекой на холодном полу. Плитка пахла хлоркой. Перед глазами, в мутной дымке, я видел хромированную ножку стола и бурую лужу крови, которую не успели вытереть. Красивый цвет. Насыщенный.

«Больно», — запоздало доложил организм. Жжение в груди стало невыносимым. Словно внутри развели костер и плеснули бензина. Сердце трепыхнулось раз — жалко, судорожно, как пойманная птица — и замерло.

Тишина. Внутри меня наступила абсолютная, звенящая тишина.

Где-то там, снаружи, началась бессмысленная суета. Топот ног, грохот каталки, крики «Адреналин! Разряд!». Ребята, не суетитесь... Я же врач. Я знаю. Это финиш. Тромб перекрыл магистраль. Рубильник опущен.

Зрение сузилось до крошечной точки. Туннель. Только в конце был не свет, а вязкая, чернильная тьма. Холод поднимался от кончиков пальцев к центру, захватывая территорию.

Последняя мысль была странной, ленивой и удивительно спокойной:

«Зато завтра не надо на дежурство...»

Тьма накрыла меня с головой. Щелк.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ