Как вечен ад,

Как вечен рай…

Век торжествуй —

И век страдай!

— Schlecht!

Ликующие голоса дрогнули и оборвались на самой высокой ноте, зависшей где-то между потолком и точкой зенита. Гнев руководителя хора был так велик, что даже органные лёгкие поперхнулись звуком, уступая место предгрозовой тишине.

— Очень плохо!

Дирижерская палочка Фрейгеля со свистом прочертила воздух.

Стоящие неподалёку торопливо попятились.

— Отвратительно!

— Простите, — пробормотал Лео Хансен, стараясь не смотреть по сторонам. — У меня, наверное, грипп.

От его запунцовевшей щеки можно было прикуривать.

Я осторожно перевёл дух.

А зря.

— Вообще-то я говорю о Краузе. Все поют одинаково плохо, но это… Трубы иерихонские! Даже деревянный чурбан — и тот услышал бы, что фальшивит. Полифония, Краузе! Вы знаете, что означает «полифония»?

— Ну… многоголосица?

— Многоголосица — это базар. На котором вы будете торговать брюквой. Нет, простоквашей! Потому что молоко скиснет, как только вы возьмёте верхнее «ля».

— Я…

Но регент уже отошёл. Аура недовольства ещё витала в воздухе как отголосок львиного рёва, однако разнос завершился. Лес ожил. Защебетали птицы.

Мы снова могли жить и радоваться.

Разумеется, с оговорками. Актовый зал бывшей школы, превращенной позже в бомбоубежище, а еще позже — в сборно-распределительный пункт, не располагал к безудержному веселью. Бодрый призыв: «Учиться — всегда пригодится» соседствовал с не менее жизнеутверждающими рекомендациями: «При ранении не стучать!» и «Укрывайтесь в складках местности». Взлетая к небу, наши голоса наталкивались на железные прутья, а выдох туманил муть пуленепробиваемого стекла.

— Всё в порядке, — шепнула соседка.

Это была фрау Лессигер из библиотеки.

Я подарил ей рассеянную улыбку, захлопнул тетрадь и направился к выходу, прикидывая, успею ли пообедать. В принципе, выходной день на то и нужен, чтобы никуда не спешить, но Зайдерс куковал без напарника, а некоторые ошибки лучше предупредить, чем расхлёбывать. Честно говоря, мне и самому хотелось взглянуть на новый гидравлический пресс. По уверению мастера, это чудо технической мысли разве что деньги не чеканило.

— Краузе?

Фрейгель поманил меня обратно. Он преобразился. Солнечный свет мягко облекал его голову, награждая лысину негаснущим нимбом.

— Зайдите на минутку, Эрих! На одну минутку.

— На одну?

— Да-да.

В раздевалке пахло столярным клеем. Регент указал мне на стул, а сам прислонился к столу, в задумчивости потирая одну ладонь о другую.

Плохой знак.

Что ж, этого следовало ожидать.

В школьные годы я чаще получал затрещину, чем письменную отметку за прилежание. Времена изменились. Теперь даже слова «Вы уволены» следовало произносить навзрыд, как публичное покаяние. Но Фрейгель без сомнения принадлежал к старой гвардии, и я напрягся, готовясь встретить обнаженной грудью заряд шрапнели.

— Послушайте, Краузе…

— Да.

— У вас прекрасный голос.

— А?

Я моргнул.

— Голос, — терпеливо повторил он, как бы подтверждая, что я не ослышался. — Прекрасный баритон. Сильный и полнозвучный. «Полнокровный», как я это называю. Вы любите петь, не так ли? Исправно приходите сюда каждую пятницу. А ведь вы не певец. Начальник цеха?

— Всего лишь ремонтной группы. Привинчиваем всё, что плохо висит.

Вообще-то он был прав. В штатном расписании напротив моей фамилии стояло «VA», что означало лишний кусок пирога и головную боль на отчётном собрании в Хоэнхалле. К тридцати пяти годам я добился многого, но не главного: звуки по-прежнему вертели хвостами, не желая садиться на нотный стан. И Фрейгель, этот повидавший виды покоритель арпеджио, собирался мне об этом сказать.

Сказать, что я отчислен.

— Я понял.

— Э? — кустистые брови слегка приподнялись.

— Я больше не буду портить вам спевки.

— Чушь! — нетерпеливо оборвал Фрейгель. — Глупости. Прислушайтесь, Эрих. Слушайте меня внимательно. Бог дал вам голос, но не выучку, хотя это-то как раз поправимо. Хуже, что он не дал вам уши. Уши, Краузе! Они внимают музыке сфер. Но они не слышат соседей. Возьмём тот момент в унисон. Хансен дал акцент на верхней доле, так куда же вы лезете со своим «ре», как осёл на случку? А позже, когда вступили альты?

— Да.

— Что «да»?

Пол под ногами ощутимо нагрелся.

— Слушать, — произнёс Фрейгель почти нежно. — И слышать. Слушать и слышать, Краузе! Природа щедра, она подарила вам лёгкие, голосовые связки и грудную клетку, гулкую как барабан. Осталось совсем чуть-чуть. Понять, что гармония прячется не вовне, а внутри вашего крепкого лба. Вы знаете, что такое «гармония»? Это связь. Связь частного с целым. Гармония — это согласие. Вы знаете, что такое «согласие»?

— Да.

— И что же?

— То, чего нет на свете, — сказал я. Гробовое пространство подсобки давило на череп, и перед глазами мелькали блестки, отскакивающие, стоило мне перевести взгляд. Узловатые пальцы регента сжимали палочку как деревянную пику.

Я встал, и пика нацелилась мне в живот.

— Однажды, — сказал Фрейгель. — Разгладьте свой наморщенный лоб, Краузе. Напрягите уши. И вы непременно услышите.

***

Прохладный ветерок освежил горящие щёки.

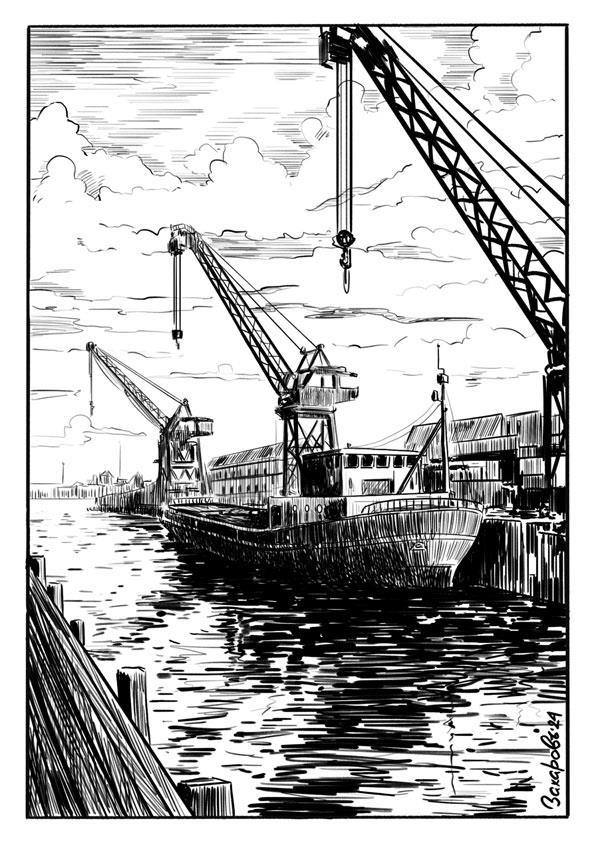

Мазут. Копченая рыба. Запах свеженапиленной стружки. Хольбаух-на-Везере не уставал удивлять разнообразием ароматов, доносимых с гавани, где разгружались контейнеровозы и балкеры транснациональной компании «Интерлаге». Город, как клещ, присосался к водной артерии, и встречные лица носили отпечаток авантюризма, что приобретается странствиями или долгими часами разгрузки сокровищ, награбленных другими и для других.

— Verflucht!

Видимо, я чертыхнулся вслух. Женщина с коляской боязливо свернула к бакалее и подождала, пока я пройду.

Как бы то ни было, город возрождался. Большая Война выкорчевала большую часть зданий, их обугленные остовы всё ещё торчали из угольно-чёрной земли, но молодая поросль уже заполонила окрестности. Однотипные цветные постройки в три или пять этажей напоминали конструктор, сложенный неуверенными детскими пальцами. В этом квартале жили, главным образом, рабочие судоремонтного предприятия «Лёрсен».

Проходя через двор, заставленный самодельными качелями, я увидел Петера Грольке. Правая его рука была забинтована, а левой он качал своих близнецов.

Я кивнул ему. Он улыбнулся, пожёвывая светлый ус.

— Привет, Эрих. Откуда?

— Из школы.

— Решил снова сесть за парту?

— А почему бы и нет?

Он усмехнулся и подтолкнул деревянную лодочку. Близнецы завизжали.

— Серьёзно. Где был?

— На спевке.

— Церковный хор? Брось ты. Лучше приходи в среду в «Бирштайн», часикам к восьми. Там будут все наши. Погремим, побузим, а потом перекинемся в шашки. Я тебя обую.

— Одной культяпкой? Мечтай!

Близнецы опять взвизгнули. Грольке придержал качель и ссадил их на землю. Когда я обернулся, они уже вперевалочку бежали к крыльцу — чумазый кряж и два белоголовых пенька, похожих друг на друга как две капли воды.

Да и мне стоило поторопиться. Время к двум часам, а смена Зайдерса продолжалась до пяти. Но я чувствовал себя разбитым — от ломоты в мышцах до пульсирующей боли в висках. Проклятый день начался хорошо, даже великолепно, а вот потом что-то сломалось…

Из окон тянуло жареной картошкой, радио надрывалось новомодным нью-йоркским «бэндом», составленным из двух циркулярных пил и вихлявой певицы. Под натиском такой полифонии Фрейгель бы закололся своей дирижёрской палочкой.

Да, вот оно что. Фрейгель…

Задет?

Пустяки. Царапина.

Улица уже не тянулась, а горела под пятками, ускоряемая ритмом моих шагов. Паскудство! К дьяволу это всё! В конце концов, Грольке прав, и все они правы: нечего корчить из себя дурака. Я не певец и никогда им не буду. Экое горе! По сравнению со всем пережитым — прямо ложись и помирай…

Дорога свернула на запад. Порыв ветра отвесил влажную пощёчину, и в голове прояснело. И в голове, и в глазах.

Я увидел наш дом.

И Матти, сидящего на поваленном дереве.

Он строго покачал головой, прижал палец к губам и беззвучно сказал мне:

— Не входи!

________________________________

[1] Schlecht! (нем.) — Плохо!

[2] Vorarbeiter (нем.) — мастер, бригадир.

[3] Verflucht! (нем.) — Проклятье! Чёрт возьми!

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ