Когда последние солнечные лучи затухли среди деревьев, пошёл дождь. И если до сих пор Киёмару мог притворяться, что ему никуда не надо, то на этом его упорство дало трещину.

Он лежал на дороге, прямо в разбитой колее, точно там, куда упал с телеги. Телега не возвращалась, никто Киёмару не подбирал. И он не знал, бояться ему или радоваться такому исходу.

Дело в том, что он только что впервые осознал себя.

Дождь усиливался, и укатанная колёсами дорога начинала раскисать. Если так пойдёт и дальше, он весь испачкается. А грязь Киёмару не выносил на дух, ведь он был метлой. Да-да, самой обычной метлой, которой метут дорожки перед домом. И служил Киёмару в этом качестве без малого сто лет.

Хотя, постойте, какое без малого? Должно быть уже за сто, потому что…

Киёмару поднял руки к лицу и покрутил ими, рассматривая. Узловатые такие, мозолистые. Но молодые. Почему старая метла обрела форму молодого человека? Киёмару не разбирался в таких тонкостях. Он знал, что со старыми вещами такое случается. Когда-то на его глазах достигла осознания и воплотилась в прекрасную деву любимая лютня хозяина. Он тогда очень радовался.

А вот у Киёмару хозяина не было. Во всяком случае, теперь, потому что он упал с телеги, и никто не вернулся его подобрать. Не больно-то и хотелось. Что бы он стал делать, если бы за ним пришёл человек? Пусть даже и бывший хозяин?

Киёмару вздрогнул от этой мысли. Одно дело — быть инструментом в руках человека, пустоголовой метёлкой, от которой не ждут ничего, кроме того, что она будет стоять там, куда поставят. Совсем другое — осознать себя и получить человеческий облик, а после этого встретить живых людей. Живые люди вовсе не уживались с цукумогами — духами вещей, каковым и был Киёмару. Столкнувшись с цукумогами во дворе или чулане, люди поднимали крик, хватались за факелы и звали колдунов-онмёдзи, чтобы те провели экзорцизм. Заканчивалось это обычно костром. Киёмару такого повидал вдоволь.

Не всем везло, как той лютне.

Доджь полил всерьёз, и Киёмару понял, что надо уходить. Не ровён час ещё какая-нибудь телега поедет. Он сел и зябко передёрнул плечами, представив себе встречу с живым человеком. Нет уж, нет уж, надо уносить ноги, пока не сожгли.

Ноги слушались ещё не очень хорошо, и Киёмару пару раз вписался в деревья, пока не понял, как быть с целыми двумя ногами. У метлы была только одна ручка! А каково, интересно, всяким бутылкам и ожившим тапочкам-бакэсори? Иттан-момэн — вообще летающая простыня, тоже как-то учится, наверное.

Наконец Киёмару справился с переизбытком конечностей и углубился в лес. Темнота лежала на земле плотно, как хвост чёрной лисицы, но Киёмару это не мешало, даже наоборот. В темноте деревья и трава казались призрачными, родными, принадлежащими к тому же миру, что и сам цукумогами, и внушали ему спокойствие. Чем дальше он уходил от человеческой дороги, тем страшнее она ему казалась. Теперь он уже не понимал, как мог так долго пролежать в колее — там, где его в любой момент могли найти люди.

И сожрать.

Ну или что там люди делают с бедными маленькими цукумогами. Чем дальше Киёмару уходил от дороги, тем меньше памяти у него оставалось о тех днях, когда он ещё был пустоголовой метлой. Память таяла, растворяясь в темноте, её смывало дождём, её пожирало страхом. И когда среди деревьев забрезжил рыжий огонёк, Киёмару уже ничего не помнил о людях, кроме того, что от них надо держаться подальше.

Огонёк оказался светящимся цветком дикой хризантемы. Вокруг него вились мошки, на листву падали блики, свет отражался в каплях. Чуть поодаль Киёмару заметил ещё один цветок и пошёл к нему. Лес кругом поредел, огромные деревья стояли далеко друг от друга. Их древние стволы покрывал мох.

Между корней одного из гигантов Киёмару заметил что-то, похожее на человеческое лицо, и чуть не дал стрекоча, но всё же присмотрелся. В отблесках света хризантем меж корней приютилась маленькая каменная статуэтка божества с круглой лысой головой. Статуэтку тоже покрывал мох, толстый и пушистый, как лисья шуба. Казалось, что маленький ками кутается в него, подняв воротник от дождя. Рядом, словно зонтик, торчал тощий гриб.

Киёмару шёл и шёл от цветка к цветку. Они усевали весь лес, он видел их среди деревьев там и сям, а под ногами не проступало ни намёка на тропинку. Цукумогами постепенно расслаблялся. Раз нет тропы, значит, люди сюда не заходят, и бояться нечего.

Цветы вели его в гору, и Киёмару послушно шёл вперёд, не оглядываясь. Света впереди становилось всё больше. В дополнение к цветам появились бумажные фонарики, висящие наверху, под кронами деревьев — сначала поодиночке, потом гирляндами.

Внезапно Киёмару споткнулся о камень, заглядевшись на круглые красные бока фонарей. А когда опустил взгляд, понял, что это не просто камень. Перед ним начиналась длинная лестница, вырезанная в склоне горы, а поднималась она так высоко, что Киёмару пришлось запрокинуть голову. И где-то там наверху лестницу венчали алеющие в свете фонарей ворота-тории.

Как заворожённый, цукумогами ступил на первую ступеньку. Гранитные плиты блестели от дождя и отражали свет, тёмные ветви и алые ворота, как зеркало. Заметив движение, Киёмару отпрянул — со ступени на него смотрело человеческое лицо. Он опустился на колено и трясущейся рукой коснулся отражения. Мокрый камень оказался тёплым на ощупь, а лицо молодого человека смотрело из водного зеркала большими напуганными глазами. Киёмару понял, что это его собственное лицо.

Порассматривав себя немного, чтобы больше не пугаться, он пригладил лохматые спутанные волосы, похожие на прутья метлы. Даже дождём их не прибило. А потом двинулся дальше — верх по лестнице к алым вратам. Мощные столбы стояли чуть под наклоном, словно ноги человека, который расставил их пошире, потому что это его земля, и он не собирается никуда идти и никого пускать. Место сложенных на груди рук занимала поперечная балка, а узкая крыша концами загибалась вверх, к небу, как шипы на доспехах божественного воина. На груди, подобно ожерелью, висело витое соломенное вервие, а из него ниспадали три полоски бумаги, сложенные зигзагом, как небесные молнии.

Киёмару шёл и шёл, и пока он шёл, лестница всё заваливалась назад, становясь отвесной, а потом накрывая его сверху. Небо и земля медленно вращались, пока не поменялись местами, и вот уже ступени вели не вверх, а вниз, и там, внизу перевёрнутые тории поддерживали перевёрнутое небо, отражённое в водяном зеркале.

Цукумогами вошёл в храм.

⊶Ꮬ⊷

Дождь шлёпал по каменным плитам и красным кленовым листьям, обрамлявшим лужи. От ворот вглубь храмовой земли вела дорожка. По бокам её стерегли одноногие каменные фонарики, похожие на застывших на болоте цапель. Их круглые глаза — по одному на каждой грани под четырёхугольной крышечкой — светили оранжевым теплом. Ножки и крышечки покрывал мох, пряча выщерблины и сколы. Проходя мимо, Киёмару смахнул с одного фонарика алый лист, и каменный страж потянулся к его ладони и потёрся о неё с тихим щебетом.

Впереди замаячили ещё одни ворота — на сей раз чёрные карамон в облезлой позолоте. По обеим сторонам от них лес прорезала глухая чёрная стена. Киёмару ускорил шаг. Вот бы спрятаться за этой стеной ото всякой опасности, закрыть и запечатать ворота и никогда-никогда больше не выходить в этот страшный внешний мир.

Что-то сверкнуло наверху. Задрав голову, Киёмару увидел очередной бумажный зигзаг — но нет, он ошибся! Это был белый хвост. Хвост белой лисы, которая сидела на воротах. Она мягко светилась, а её чёрные глаза внимательно рассматривали цукумогами. Киёмару уже испугался, что лиса не пустит его за ворота, но зверь вдруг отвернулся и канул куда-то за стену, только мелькнул светящийся белый хвост.

Киёмару сделал осторожный шаг. Толстые чёрные ворота надвинулись на него, как привратники со скрещёнными копьями, но тут же отступили, признав за своего. А потом волна тёплого воздуха чуть подтолкнула его в спину, и цукумогами оказался во внутреннем дворе.

Вся земля вокруг бугрилась странными кочками, поросшими мхом и присыпанными опавшими листьями. Кое-где из-под листьев проступали маленькие каменные крыши, в других местах — головы статуэток. Поодаль слева Киёмару заприметил целую толпу маленьких гранитных божеств. Они судачили о своём, склонив круглые головы кто так, кто этак.

Справа виднелись столбы и упавшая с них крыша какой-то постройки, а чуть поодаль снова кочки, но редкие и уж вовсе бесформенные. В глубине раскинуло ветви огромное священное дерево, подпоясанное соломенным вервием.

А прямо перед Киёмару темнел храм. Почти чёрный от времени, он лежал на вершине крутой лестницы, как чернильный камень под высокой крышей, похожей на укрытые плащом плечи с чуть приподнятым подолом посередине, где с трудом можно было различить вход. Стены составляли хорошо если треть этой огромной крыши, покрытой толстенным слоем кипарисовой коры, так что она казалась ворсистой, как щётка. А ещё дальше, за скруглённым перегибом крыши виднелся острый конёк другого здания, украшенный торчащими в стороны и вверх балками, похожими на заточенные лезвия.

Киёмару поёжился. Он не помнил, почему, но эти лезвия-лопасти его пугали, словно тайна, которую они охраняли, могла затянуть маленького цукумогами в какой-то страшный иной мир.

Слева и справа за кустами виднелись боковые крылья, галереи и пристройки, а справа, поодаль возвышалась пятиярусная башня-пагода, красно-золотая, словно облепленная осенними листьями. Под закрученными вверх углами её пяти крыш качались на ветру невесть кем зажжённые фонарики.

Киёмару так долго смотрел вверх, что дождь залил ему глаза, и цукумогами наконец поспешил под крышу. Поперёк входа в чёрный храм прямо над головой тянулось такое толстенное соломенное вервие, что в обхвате оно было, как три Киёмару, а каждой из кистей, свисавших с него, хватило бы, чтобы за ночь подмести весь остров.

И когда цукумогами с усилием растолкал разбухшие двери и зашёл в храм, он понял, что остров не остров, а кое-что подмести придётся.

Он оказался в довольно просторном помещении. Здесь пахло кедром и прелой листвой. Этой самой листвы на полу прело изрядно — похоже, она налетела сквозь решётчатые ставни, с которых сошла бумага. Под слоем листьев угадывались очертания того, что когда-то было татами, а по центру помещения торчали развалины какого-то столика.

За этими останками место на полу пустовало — должно быть, оно использовалось для каких-то ритуалов или танцев. Киёмару совершенно не разбирался в храмах и предназначении разных помещений, но в углу пустого пространства виднелись остатки порванного барабана.

Прямо за пустым полом стены сходились ближе, образуя узкий проход, и в них тоже зияли пустотой облезлые ставни, пропускавшие дождь и листья, в куче которых Киёмару рассмотрел даже старое птичье гнездо. Из кучи листьев вперёд и вверх уходила крутая лестница, присыпанная по бокам каким-то хламом, а дальше, уже под самой крышей что-то тускло светилось.

Киёмару, как заворожённый пошёл на свет. Старые доски прогибались и скрипели под его босыми ногами, размокшие от дождя листья холодно липли к ступням. Чем ближе он подходил к лестнице, тем больше оттуда тянуло пылью, какой-то смолой, прогорклыми благовониями и неприязнью. Словно сам воздух отталкивал Киёмару назад. Но сзади был только дождь и холод, а там, в глубине, наверху, таилось что-то живое. Что-то золотисто-горящее, маленький лучик ещё не погасшей души.

Киёмару пошёл по лестнице.

Хлам на ступеньках оказался пыльными глиняными кувшинами, мисками с чем-то неопознаваемым, а ещё непонятным веником из шёлковых лент. Они, наверное, когда-то были белыми, но теперь это угадывалось только у самого древка, а остальное сливалось по тону с прошлогодней листвой.

Запахи усиливались. Киёмару оторвал взгляд от веника и глянул вверх. На секунду ему показалось, что на самом верху лестниц стоит огромная человеческая фигура, головой подпирающей крышу, и он чуть не скатился по ступенькам. Но, приглядевшись, он понял, что это морок: низ фигуры оказался вырезанной из медного листа полосой с двумя ниспадающими зигзагами по бокам. Киёмару принял их за полы кимоно или хакама. Выше, на уровне плеч, висела полка, а на ней — ярко-красный столик санбо, похожий на садовый фонарик, только с плоской крышей. С перепугу Киёмару принял его за голову человека в широкой шляпе и с единственным глазом — отверстием, за которое столик поднимают, чтобы перенести.

Наконец он дошёл до верха, и теперь стало понятно, что столик и полка — не под самым потолком, а на том уровне, где удобно раскладывать подношения. И крепится эта полка к решётке, такой же, как наружные ставни, но бумага с неё тоже облезла, обнажив то, что эта ширма должна была скрывать.

В самой глубине у дальней стены заброшенного храма на резном деревянном постаменте, похожем на воздетые крылья сокола, окружённый остатками шёлковых занавесей, подсвеченный непонятно откуда льющимся золотым светом, покоился… кусок черепицы.

Киёмару не мог ошибиться: такая характерная форма, как у разрезанного продольно чурбачка бамбука, а на торце — круглая бляшка с выдавленной на ней пятиконечной звездой.

Но эта черепичина была старая, обломанная на дальнем конце, выщербленная, в белых разводах лишайника. Почему она лежала на почётном месте в самой глубине храма? И самое интересное — крыши храма все были покрыты кипарисовой корой, а не черепицей. Откуда же она здесь?

Однако дальше думать об этом Киёмару не позволили: сверху, с боков, даже снизу, от самой земли храм сотряс оглушительный гром. Одновременно с ним сверкнула молния, что-то треснуло позади, Киёмару обернулся — и тут кто-то со всей силы огрел его по голове. Юный цукумогами покачнулся и загремел вниз по лестнице, вторя раскатам грома, и только краем ускользающего сознания заметил две нависшие над ним массивные человеческие фигуры с жуткими длинными носами и искажёнными гневом лицами.

_______________________________________

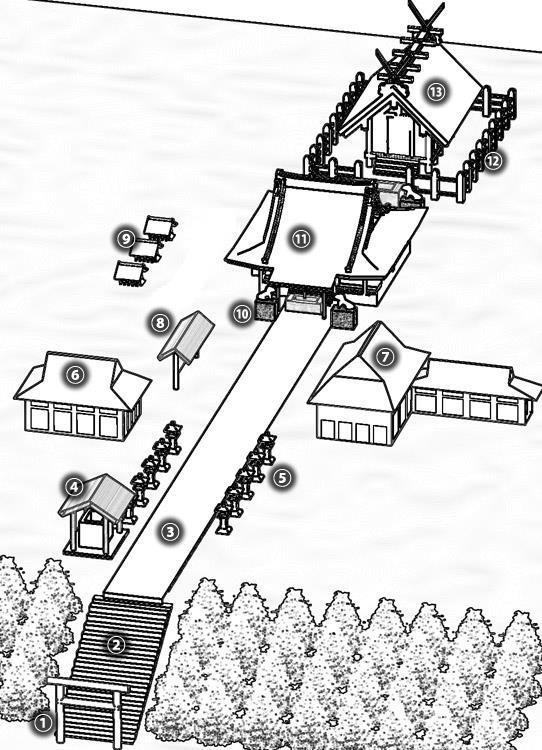

Примерное устройство храма:

Крыша из кипарисовой коры:

Форма крыши переднего здания (хайдэн):

Форма крыши глубинного здания (хондэн):

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ