Часть IV. Русская агентурная разведка во время войны 1914–1918 гг

Глава первая. Фронтовая (оперативная) агентурная разведка армий

Отсутствие указаний, и инструкций свыше. — Вместо определенной системы — изобретательность низовых начальников разведки. — Агентурная разведка V армии — ее организация, вербовка, подготовка, отправка и оплата агентов. — Количество агентов. — Качество доставленных сведений. — Расходы. — Трудности разведки. — Конкуренция между штабами армий при вербовке агентов, — Издевательство над агентами.

В начале войны штабы фронтов и армий никаких инструкций или указаний для ведения фронтовой агентурной разведки свыше не имели. Лишь на втором году войны начали появляться разные инструкции, наставления и руководства, указывавшие как вести разведку, как вербовать и подготовлять агентов, как их переправлять в тыл противника и т. д. Первые указания по этим вопросам исходили от самих штабов армий, позднее вмешались в это дело штабы фронтов, а еще позднее (конец 1916 г. — начало 1917 г.) и Ставка Главковерха, выпустившая несколько инструкций и наставлений по агентурной и войсковой разведке.

Поэтому неудивительно, что фронтовая агентурная разведка в первые годы войны не ладилась, велась очень бессистемно и в большинстве случаев зависела от изобретательности низовых начальников этой разведки. Вообще же во время позиционной войны вести фронтовую агентурную разведку крайне трудно, ибо пробраться в тыл противника стоит многих трудов и жертв.

Чтобы лучше уяснить эту работу и в то же время не удлинять наш труд, мы остановимся для примера более подробно на агентурной работе одной лишь из действующих армий. Лучше всего, как нам кажется, эта работа была поставлена в штабе V армии, агентурную деятельность которой мы и рассмотрим.

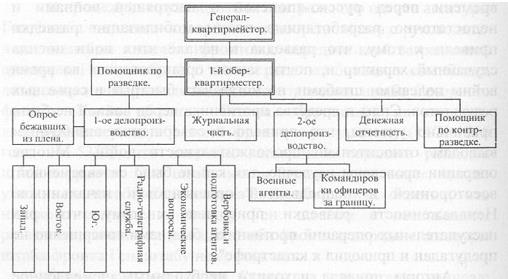

Из схемы № 1 видна организация самого разведывательного отделения, при чем надо иметь в виду, что организация эти не была предусмотрена "Положением о полевом управлении войск в военное время", а была выдвинута самой жизнью.

На этой схемы мы видим, что в стороне от всего колоссального аппарата разведывательного отделения стоял "заведывающий тайной разведкой" имевший в своем подчинении войсковые приемные пункты, школу агентов, денежную отчетность и канцелярию. На заведывающего школой агентов было также возложено фотографирование всех агентов и слежка за теми из них, которое почему-либо внушали подозрение. Для этой цели заведывающий школой имел в своем распоряжении пять филеров наружного наблюдения. Кроме того, на него были возложены обязанности переводчика с латышского и литовского языков.

Заведывающий тайной разведкой имел помощника, ведавшего проверкой документов вновь поступивших агентов, их записью в агентурные книги и ведением ведомости по их содержанию.

В распоряжении заведывающего тайной разведкой находилось пять агентов-вербовщиков, которые, объезжая тыловой район армии, знакомились о беженцами и из их среды вербовали пополнение сильно убывающему комплекту агентов-ходоков.

Эти вербовщики жили каждый отдельно на конспиративной квартире; вместе с ними проживали также вновь навербованные агенты, которым вербовщики внушали необходимые для работы агента-ходока указания. Вербовщик обязан был, кроме того, наблюдать за поведением живших у него агентов.

На тех же конспиративных квартирах помещались агенты, прибывавшие с той стороны фронта. Обычно стремились разместить агентов не более 3–4 человек на одной квартире; принимались меры, чтобы агенты, жившие на разных квартирах, друг с другом не встречались.

За всеми являвшимися со стороны и предлагавшими свои услуги по агентуре, устанавливалась слежка. Слежке подвергались также лица, завербованные старшими агентами, но не имевшие достаточных удостоверений личности, или вообще почему-либо возбуждавшие подозрение.

Свободные от слежки филеры вели наблюдение за помещением разведывательного отделения в целях охраны его от контрразведки противника.

Кроме обучения старшими вербовщиками, в Двинске существовала специальная школа для агентов-ходоков. В распоряжении заведывающего этой нештатной школой находились три агента-вербовщика, доставлявшие ему нужных людей. Позднее школа была переведена в Люцин и состояла из заведывающего школой, трех инструкторов, двух вербовщиков и 20 обучаемых ходоков. Обучение производил сам заведывающий и оно заключалось в изучении по имевшимся таблицам и фотографиям и образцам различных форм германского обмундирования, в умении распознавать на разных расстояниях состав и силу различных колонн, а главным образом — в усвоении всевозможных приемов по выяснению полной обстановки в тылу противника и способов остаться незамеченным или, во всяком случае, — не уличенным. Кроме того, обучавшиеся основательно натаскивались по карте, каждый для вполне определенного района, в зависимости от его бывшего места жительства и национальности.

По истечении недельного срока агент отправлялся на переправочный пункт при записке, в которой указывался район, назначенный ему для разведки. Число агентов, выпускавшихся школой ежемесячно, определял заведовавший тайной разведкой, в зависимости от убыли агентов-ходоков, от количества лазеек через неприятельское расположение и от т. п. причин. Во всяком случае, число это приближалось к 15 человекам ежемесячно.

Обычно заведывающий школой получал от заведывающего тайной разведкой письменное предписание, в котором давались директивы по работе на ближайшее время.

Так, например, 17-го мая 1916 года (№ 383) заведывающий школой получил предписание в течении мая вербовать литовцев и поляков и подготовлять их для "центрального и южного участков" с таким расчетом, чтобы к 14 июня выслать в Бреслав 3-х в Шарковщизну — 2-х вполне обученных агентов-ходоков. Людей, незнакомых с местностью в тылу противника, вербовать запрещалось, так как "опытом установлено, что из таковых людей могут принести пользу только двойники". Разведка в тылу противника производилась с временных или постоянных пунктов глубокой разведки.

Временные пункты были созданы в сентябре и октябре 1916 г. в Бреславе, Опсе и Якубове. Этими пунктами было за указанное время переправлено в германский тыл до 60 агентов-ходоков и резидентов.

Постоянные переправочные пункты имелись в Двинске, Якобштадте, дер. Яш-Мыза и мест. Грива. Обслуживавшего персонала на каждом пункте имелось в среднем по 7 человек.

По существовавшей инструкции заведывающий переправочным пунктом был непосредственно подчинен заведывающему тайной разведкой штаба армии, но мог быть, кроме того, в отношении деятельности, затрагивавшей интересы войсковых частей, находившихся в его районе, подчинен начальникам штабов или заведывающим тайной разведкой этих частей.

Заведывающий пунктом имел в своем распоряжении нескольких (3–5) старших агентов-разводящих; на попечении у каждого из них имелось не более трех агентов-ходоков.

На агента-разводящего возлагалась вся ответственность за поведение, продовольствие, перевозку, обучение агентов-ходоков и за прохождение ими линии фронта. Агенты-разводящие должны были выбирать квартиры в различных селениях, наблюдая за тем, чтобы агенты, находившиеся на их попечении, не встречались и не знали бы разведчиков других агентов-разводящих.

Ежедневно в определенные часы агент-разводящий должен был заниматься с агентами-ходоками, проверяя их в знании германских форм обмундирования, в определении родов оружия на разных расстояниях, во всевозможных практических приемах, облегчавших агентам пребывание в тылу германского расположения и в умении замечать и запомнить все то, что могло оказаться важным для военных операций.

Заведывающий переправочным пунктом должен был собирать два раза в неделю агентов-разводящих и внушать им воздержание от спиртных напитков, картежной игры и пр. Посылку агентов-ходоков он должен был производить через фронт с таким расчетом, чтобы агент не ходил более двух раз в месяц и, кроме того, после каждой разведки имел бы отдых от 7 до 10 дней.

Пропуск агентов-ходоков через фронт в числе более одного человека мог быть произведен только по телеграмме или письменному приказанию заведывающего тайной разведкой. Агент-разводящий, получив ходока от заведовавшего пунктом, лично должен был отвести его на передовые позиции, где, предъявив свои и привезенного им ходока документы, сдавал последнего в указанный ему штаб, прося на своей препроводительной бумаге сделать отметку, что им тогда-то сдан такой-то агент с документами.

Во время поездки на передовые позиции разводящему приказывалось зорко следить за ходоком, чтобы тот не смог видеть ни проходивших войсковых частей, ни отдельных воинских чинов. Для этого предлагалось завязывать ему глаза. Во время проезда в вагоне рекомендовалось усаживать ходока так, чтобы тот через окно вагона не мог видеть, что происходит снаружи, а особенно за этим следить на станциях и вокзалах, никуда не выпуская агента.

Перед отправкой ходока агент-разводящий должен был лично обыскать его и убедиться, не имеется ли при ходоке каких либо бумажек, могущих его выдать, а также чертежей русских укреплений и т. п. документов, газет и пр. для передачи немцам. Ходоку воспрещалось иметь при себе более 5-10 руб. денег, да и то старыми трепаными бумажками. Рекомендовалось снабжать агентов-ходоков хлебом и теплым, но, безусловно, потасканным, платьем.

Задание ходоку обязан был лично давать заведывающий пунктом, согласно особых указаний заведывающего тайной разведкой. Маршрут должен был заучиваться наизусть. Ходок мог вернуться не обязательно в том же месте, где прошел фронт, а там, где это позволяло ему редкое расположение и отсутствие бдительности противника.

Доклад от возвратившегося ходока принимал лично заведывающий пунктом и о результате опроса немедленно телеграфировал заведывающему тайной разведкой, сообщая также о результатах разведки в штаб дивизии или корпуса, на участке которого работал агент-ходок.

В случаях получения особо важных сведений предполагалось, независимо от телеграммы, отправлять ходока в штаб армии к заведывавшему тайной разведкой.

За сообщение о своей работе частным лицам агенты подлежали немедленному увольнению и высылке в отдаленные губернии, а иногда и более строгому взысканию.

На правом фланге армии, в Якобштадском районе, имелось несколько резидентов в тылу противника. Связь с ними поддерживалась агентами-ходоками по установленному паролю.

Помимо сети, действовавшей в тылу противника на случай отступления, насаждались также резиденты в тыловом районе своей армии. При вербовке резидентов для этой цели требовалось долговременное их проживание в данном пункте, отличное знание всего района, категорически выраженное решение остаться на месте при отступлении русских войск и относительные развитость и хитрость. В конце 1916 года в одном Двинске таких резидентов было завербовано 7 человек. До отступления русских армий эти резиденты использовались службой контрразведки.

В августе 1917 года разведывательное отделению начало применять агентурный опрос германских пленных. Для этой цели из среды последних были выбраны два солдата, по своей национальности и взглядам не сочувствовавшие войне и "германскому милитаризму" и согласившиеся выяснить вопросы, которые не могли быть выяснены путем обычного опроса пленных. Этих солдат посадили на армейском этапе среди военнопленных, где они подслушивали разговоры пленных, задавали им вопросы, наводящие на интересующую разведывательное отделение тему и получали ответы.

Штабы корпусов (а тем более дивизий) V армии признавались сами, что с организацией и сколько-нибудь удовлетворительным ведением агентурной разведки им не справиться. Поэтому разведывательное отделение штаба армии взяло на себя также подготовку и руководство корпусными агентами.

Количество агентов штаба V армии за время с 1/IХ 1915 года по 1/IХ 1916 г. видно из следующей таблицы:

Вернувшиеся агенты доставили сведения:

Простые агенты-ходоки: важных — 4, маловажных — 16; Двойники: маловажных — 3 сведения.

Сравнительная таблица движения агентов-ходоков по месяцам:

Как видно из этих двух таблиц, из 138 высланных агентов-ходоков, возвратилось со сведениями лишь 23 агента, принесших всего только 4 ценных донесения.

Содержание этой сети, помимо официального руководящего аппарата, обходилось в месяц в среднем около 6.000 рублей, а в год 72.000 руб. Таким образом, одно ценное донесение стоило 18.000 руб.

В конце 1916 года положение ухудшилось еще больше, и работа агентов-ходоков стала еще более затруднительной. Ухудшение было вызвано тем, что немцы приняли ряд мер против деятельности русских агентов и ходоков. В населенных пунктах, лежавших около линии фронта, немцы поселили своих агентов контрразведки, на фронте было усилено количество секретов, все гражданское население из тыловой десятиверстной полосы было выселено, всех жителей вне этой зоны сфотографировали и переписали; запрещалось без особых разрешений переходить из одного населенного пункта в другой; за обнаружение лиц, не принадлежавших к местному населению, выдавались крупные денежные награды, за скрытие же таких лиц виновные предавались военно-полевому суду и т. д.

Руководители разведки штаба V армии решили принять следующие меры против германских предосторожностей.

Переправка агентов-ходоков через линию фронта только в ветреную или снежную погоду, часов в 9-10 вечера с таким расчетом, чтобы они до наступления утренней зари успели бы пройти более опасную 10–15 верстную зону и попасть в глубокий тыл противника.

Снабжение агентов перед отправлением теплой одеждой, дабы холод не вынуждал их заходить в первые попавшиеся жилые дома, лучше же всего считалось воздерживаться от высылки агентов в сильный мороз.

В тех же целях предписывалось снабжением агентов, отправлявшихся в тыл противника, продовольствием на 5 суток, (фунтов 7 хлеба и фунтов 5 вареного мяса).

Предписывалось снабжать всех агентов-ходоков компасами, обучив их предварительно обращению с ними. Зимой, пока лежит снег, предлагалось выдавать всем агентам белые халаты.

Кроме того, предписывалось практиковать "короткие агентурные набеги", т. е. давать агенту на путешествие туда и обратно не более 4–7 дней. По мнению начальника разведывательного отделения, при точном соблюдении указанного выше и наличии "смелых и физически крепких разведчиков безусловно получится возможность последовательно осветить тыловой район находящихся перед нашей армией немцев".

Однако и эти мероприятия не дали ожидаемых результатов и после февральской революции ближняя агентурная разведка почти совершенно прекратилась.

Отсутствие инструкций, наставлений, а также объединявшего и направлявшего руководства со стороны штабов фронтон над агентурной деятельностью штабов армий приводило к постоянным недоразумениям.

Так, например, когда во. Львове стало ясным, что русским армиям после недолгого пребывания придется оставить город, представители нескольких армий (VIII и III) в этом городе начали лихорадочную вербовку агентов. Дело при этом доходило до того, что более подходившие для агентурной разведки лица буквально перекупались друг у друга представителями этих армий. О вреде и даже гибельности такого приема в агентурной разведке говорить не приходится. Избежать его было бы не трудно, если бы штаб фронта распределил между армиями район агентурных действий, к чему и пришли позднее, когда армиям некоторых фронтов было приказано вербовку агентов производить только в пределах своего армейского района. Лишь в случае невозможности или недостатка подходивших для этой цели лиц разрешалось пользоваться районом фронта, но не паче, как в полосе продолжения своего района, с ведома штаба фронта и посредством высылки офицера, с указанием каждый раз пункта, куда он едет.

Во время войны нередко целые армии передвигались и перебрасывались с одного участка фронта на другой. Отсутствие руководства свыше, объединявшего армейскую агентуру, приводило в таких случаях к тому, что перебрасывавшиеся армии забирали с собой своих агентов. Таким образом, литовцы, латыши, поляки и пр. хорошо знавшие местные условия и язык населения района Северного фронта попадали в Галицию или в Румынию и, конечно, никакой пользы агентурной службе принести не могли.

Обращение русских офицеров с агентами было в высшей степени хамское. Они считали последних низшими существами, разговаривали с брезгливостью, руки при встречах не подавали и т. д., на каждом шагу напоминали агенту, что он — низшее, презираемое существо. Денежные расчеты с агентами носили форму торга, причем торговались и спорили из-за каждой копейки.

Агенты, возвращавшиеся на русскую линию фронта, подвергались со стороны русских войск совершенно незаслуженным оскорблениям. Нередко их до штаба дивизии водили под усиленным конвоем и плакатом на спине и груди с надписью "германский шпион" и т. д. Им предъявляли совершенно невыполнимые требования, например, — показать удостоверения личности, которых, они, приходя из тыла противника, естественно, иметь не могли. Коменданты штабов дивизий и корпусов нередко требовали от агентов назвать фамилию и гордились тем, что могли эту фамилию поместить в препроводительной бумажке.

Вместо того, чтобы перешедшего линию фронта агента, встретить ласково, по-товарищески, накормить, обогреть и под видом сопровождения, чтобы он не заблудился в лабиринте окопов и подземных галерей, отправить в тыл, — такого агента грубо объявляли арестованным, подвергали унизительному обыску и под конвоем, с завязанными глазами отводили в тыл. Агент должен был иногда пройти несколько десятков километров с завязанными глазами. На квартире, отведенной агенту для отдыха, он находился под самым грубым арестом, чувствительным для него на каждом шагу.

Понятно, что при такой постановке дела не могло быть и речи о том, чтобы в русской разведке работали честные, способные и преданные люди.

Отрешиться от этих приемов обращения с агентами русское офицерство не сумело. К концу 1915 года почти все штабы фронтов и армий начали выпускать бесконечное количество всевозможных инструкций и наставлений по агентурной разведке. Но и в них на эту важную сторону вопроса не обращалось почти никакого внимании, если не считать указаний, что "с агентами нужно обращаться сдержанно". На фронте слово "сдержанно" поняли по-своему, т. е. что к агентам нужно относиться еще более подозрительно и грубо.

К концу 1916 года, как мы уже отмечали, агентурная разведка через линию фронта стала почти невозможной: число желавших работать в русской разведке сильно сократилось и прохождение линии фронта стало весьма затруднительным.

Некоторые штабы армий начали изыскивать "новые" способы переброски агентов в тыл противника.

Так, например, держали агента некоторое время в тюрьме с целью ознакомления его с внутренним положением и распорядками тюрьмы, после чего он должен был появиться в тылу противника под видом бежавшего из русской тюрьмы[48]. Однако, ввиду того, что тюремщикам нельзя было раскрывать истинной причины содержания агента в тюрьме, — тюремщики применяли к ним свой режим в полном объеме, после чего агенты нередко предпочитали рассказать противнику всю правду, лишь бы вторично не испытать прелести русских тюрем.

Пробовали также вербовать военнопленных австрийцев и немцев и переправлять их в тыл противника под видом бежавших из плена, после чего они должны были поступить на службу в какую-либо войсковую часть противника, уговорить там нескольких человек к переходу на сторону русских и отправить с ними донесения, а в случае перегруппировок, подготовки наступления и т. д. — перебежать самим обратно. Это "изобретение" принадлежит штабу Западного фронта и о нем были оповещены все русские и союзные армии, так как такого рода перебежчикам не возбранялось, переходить границу на любом фронте.

Какие результаты дало это "изобретение" нам неизвестно.

Глава вторая. Агентура Ген. штаба в начале войны

Отсутствие в начале войны агентуры Ген. штаба. — Игра в счастье. — Циркулярное задание всем военным агентам. — Удача военного агента в Италии. — История повторяется. — Мероприятия по созданию агентуры в нейтральных странах. — Основная база — официальные военные агенты. — Агентурная сеть военного агента в Италии. — Расходы. — Результаты. — Агитация и пропаганда военного агента. — Подкуп итальянских общественных деятелей и редакторов газет. — Агентура военного агента в Румынии. — Количество агентов. — Расходы. — Результаты. — Столкновения с послом. — Агентурная сеть военного агента в Сербии. — Неудачи. — Исчезновение всех агентов. — Нежелание военного агента заниматься разведкой. — Передача денег сербскому командованию взамен разведывательных сведений. — Агентурные попытки военного агента в Греции. — Экономия выше всего. — Агентурная сеть военного агента в Бельгии и Нидерландах. — Предписание Ген. штаба сократить сеть. — Главные объекты агентуры — железнодорожные узлы. — Пенсии семьям погибших агентов. — Агентурная деятельность военного агента в Болгарии. — Агентурная сеть из 48 агентов разного назначения. — Расходы. — Результаты. — Агентурная сеть военного агента в Швейцарии. — Помощники из России. — Организация прапорщика Ленкшевича ("Брут"). — Первоисточник лжи о подкупе В. И. Ленина немцами. — Расходы. — Результаты. — Агентурная деятельность военного агента в Дании. — Предписания Ген. штаба. — Организация сети. — Методы работы. — Агитация и пропаганда. — Посреднические функции. — Неудачи и сомнения военного агента. — Расходы. — Результаты. — Подозрения англичан в шпионаже военного агента Потоцкого в пользу Германии и странная позиция Ген. штаба в этом вопросе. — Агентурная деятельность военного агента в Швеции и Норвегии. — Отсутствие системы. — Работа от случая к случаю. — Покупка сведений у секретарей русского консульства. — Нежелание военного агента заниматься разведкой. — Расходы. — Результаты. — Агентурная деятельность военного агента во Франции. — Единственный случай. — Выдача пособий "заблудившимся" агентам русской разведки. — Агентурная деятельность военного агента в Англии. — Покупка случайных сведений. — Посреднические функции между английским и русским Ген. штабами. — Турецкие шифры у англичан. — Работа англичан над раскрытием германских шифров. — Агентурная сеть военного агента в Америке — 140 человек. — Слабые результаты работы. — Заигрывание с американским Ген. штабом. — Агентурная сеть военного агента в Японии — один разъездной агент. — Обследование агентурной работы специальной комиссией Ген. штаба. — Запутанность денежных дел военного агента. — Агентурная сеть военного агента в Китае. — Путешествующие агенты. — Отсутствие сведений. — Работа негласного агента Ген. штаба в Цицикаре. — Агентурная сеть офицера (на правах военного агента) в Хорасане. — Специальные задания по Афганистану. — Сотрудничество с английской разведкой. — Агентурные организации, непосредственно подчиненные Ген. штабу. — Организация полковника Раш в Дании. — Жалобы Раш на неудачи и большие расходы. — Попытки Ген. штаба создать такие же организации в других нейтральных странах.

Говоря о русской агентурной разведке до войны 1914–1918 гг., мы уже указывали на те мероприятия, которые принимались русским Генеральным штабом на случай войны. Мы видели из изложенного, что Ген. штаб знал о необходимости еще в мирное время что-то предпринять и как-то подготовить агентурную службу на случай войны. Но как это сделать и что делать — этого, по всем данным, русский Ген. штаб как будто бы не знал.

Весьма характерный в этом отношении пример привел в объяснительной записке к одному из своих денежных отчетов военный агент в Италии полковник Энкель (от 29/II 1916 г, № 6). Он писал:

"… Перед началом войны на военной агентуре в Италии не только не лежало каких-либо разведывательных задач в Австрии и Германии, но военному агенту даже было категорически воспрещено заниматься тайной разведкой иначе, как по особому на то указанию (предписание Огенквара от 9/VII 1914 г., № 664). Вследствие сего война застала военную агентуру совершенно неподготовленной в этой области…"

В ночь на 20/VII 1914 года Энкель получил циркулярное приказание — "во что бы то ни стало, не жалея средств, выяснить к 25/VII направление движения группы центральных германских корпусов, причем доставившему в срок эти сведения было обещано 20.000 рублей"[49].

В виду короткого срока, выполнение этого приказания нужно было бы поставить под знаком вопроса даже при наличии налаженного агентурного аппарата, ибо даже при нормальном движении на проезд в скором поезде из Рима в Берлин и обратно требовалось четверо суток. Но в то время движение пассажирских поездов в Германии было прекращено; переход границы и получение германских виз были крайне затруднены. Энкель не имел даже на примете людей, которым можно было бы поручить выполнение этой задачи.

Однако Энкель решил попытать счастья. За 20/VII (воскресенье) ему удалось найти трех лиц, которых он решил отправить в Германию на автомобилях по трем разным маршрутам: австрийского подданного, серба — на Констанцу — Мюнхен — Дрезден; редактора одного из издававшихся в Риме изданий, итальянца, бывшего офицера — на Зинген — Штутгардт — Нюренберг — Лейпциг; итальянца, владельца одного из римских бюро путешествий с подручным — на Ала — Инсбрук — Мюнхен — Хоф — Дрезден.

Первому из них вовсе не удалось проникнуть в Германию; второй был задержан в Штутгардте и выслан в Швейцарию.

Третий, благодаря полученному от советника германского посольства в Риме — Хинденбурга рекомендательному письму, пробрался в Германию и утром 25/VII условной телеграммой (коммерческого характера) сообщил из Дрездена, что IV, XII и XIX корпуса переводятся против Франции.

Вся эта операция обошлась в 35.200 итальянских лир (лира — 37,5 коп.) и 20.000 рублей.

Здесь, как видим, отсутствие организации сгладила находчивость Энкеля и крупная сумма денег.

Война началась. Официальные дипломатические представители, в том числе и военные агенты, были высланы из вступивших в войну стран. Русский военный агент в Германии — Базаров, как мы уже указывали выше, был уличен в шпионаже и выслан из Германии еще в июне 1914 года. Предусмотренная в приведенном выше плане "связи" перегруппировка военных агентов, конечно, не состоялась. Даже те отдельные агенты, которых русский Генеральный штаб имел накануне войны в странах своих противников, "забыли" о своей службе в русской разведке, оставшись без связи и руководства. Разведки на Германию и Австрию из нейтральных стран в мирное время создано не было.

Итак, с началом военных действий, русский Ген. штаб остался совершенно без информации о Германии и Австрии. Вновь повторилась история, имевшая место во время русско-турецкой и русско-японской войн.

Генеральный штаб заволновался и начал принимать экстренные меры по созданию в странах противников агентурной сети из нейтральных стран. Руководство агентурной сетью из нейтральных стран было возложено, главным образом, на официальных военных агентов, хотя в некоторых странах Ген. штаб старался наладить агентуру, непосредственно им руководимую и ему подчиненную.

Остановимся вкратце на агентурной работе официальных военных агентов.

Начнем с агентурной деятельности военного агента в Италии.

4/VIII 1914 года полковник Энкель получил приказание Огенквара — во что бы то ни стало насадить в Германии и Австро-Венгрии агентуру для наблюдения за переброской германских войск с западного фронта на восточный, причем были указаны линии, которые нужно было взять под наблюдение: Страсбург — Нюренберг — Прага — Нейссу, Мец — Франкфурт н/М — Лейпциг — Бреслав и Франкфурт — Халле — Котбус — Лисса.

По словам Энкеля, лишь благодаря счастливой случайности им были найдены подходившие для выполнения этой задачи люди среди безработных служащих международного общества спальных вагонов — подданных Германии, Австрии и Швейцарии. Эти лица представились германскому посольству в Риме, в качестве решивших оказать помощь Германии и Австрии посредством ввоза в эти страны контрабандным путем продуктов, запрещенных к вывозу из Италии.

Вопрос о беспрепятственном их пребывании в Германии и Австро-Венгрии был разрешен, якобы, благодаря содействию германского посольства в Риме, которое, весьма сочувствуя этим мнимым целям, с величайшей готовностью снабдило агентов рекомендательными свидетельствами и разрешениями телеграфировать в Италию и Швейцарию.

Энкель на первых порах нанял шесть агентов на следующих условиях: каждому по 100 итальянских золотых лир в сутки, 5.000 лир по окончании первого месяца и по 2.500 лир — за каждый последующий месяц, — в виде обеспечения семьи агента на случай его провала, и 1.000 лир подъемных.

14/VIII шесть агентов отправились в пункты своего назначения — Нюренберг, Пильзен, Халле, Лейпциг, Дрезден и Котбус (кроме того, во Франкфурт н/М был командирован завербованный отдельно и на других условиях коммерсант-итальянец, который в конце года, ввиду его малополезности был уволен).

Для связи с этими агентами Энкель создал три приемных станции в разных городах Италии, откуда телеграммы передавались по телефону в Рим главному посреднику. Для телеграмм был выработан условный код коммерческого характера. Этим кодом сообщалось число поездов и средний их состав (число крытых вагонов с войсками и платформ с орудиями и пулеметами), категория перевозившихся поиск (полевые, резервные) и маршрут движения. Для обозначения последнего было установлено перечисление номеров соответствующих линий по карте официального германского путеводителя с прибавкой к каждой цифре этих номеров, какого либо заранее условленного, однозначного числа. Для сообщения номеров перевозившихся частей рода войск существовал более сложный код, но им воспользовался один раз лишь Пильзенский агент.

Для более подробных донесений агентам было предложено пользоваться почтой, но они от этого категорически отказывались, якобы, из боязни провала.

Энкель пробовал посылать к агентам специальных доверенных для перевозки от них сведений. Однако эта попытка чуть не повела к провалу одного из таких доверенных. Ввиду невозможности запомнить большое количество специальных данных, агент их записал. Когда же его на австрийской границе начали расспрашивать об этих записях, он еле выпутался.

Для того, чтобы руководитель знал, чем вызвано долгое молчание агента (провалом, затишьем, болезнью и пр.), всем агентам было предложено посылать один раз в неделю телеграмму личного или семейного характера.

Наконец, для контроля, — все ли посылавшиеся телеграммы дошли по назначению, агентам, по получении от них донесения, сообщалось об этом по телеграфу в условной форме.

Для выяснения австрийского сосредоточения на русской границе Энкель наметил упоминавшегося выше редактора, бывшего итальянского офицера. Последний имел связи в австрийском посольстве в Риме и в самой Австрии. Сделка была заключена в сумме 20.000 лир (золотых), из коих половина уплачивалась вперед. Редактор поездку совершил, но никаких данных не привез. Позднее он устроился военным корреспондентом при австрийской главной квартире, но своих обязательств по отношению к Энкелю не выполнил.

31/VIII 1914 года Энкель получил новое приказание Огенквара — организовать разведку в Австро-Венгрии, ибо организация разведки Ген. штаба, существовавшая до тех пор в Швейцарии, провалилась.

4/IХ в Вену, Будапешт, Краков и Кашау Энкель отправил четырех агентов, завербованных на тех же основаниях, как и посланные ранее для наблюдения за перевозками в Германию. Способом сообщения, собранных сведений этим агентам была указана бандерольная посылка на условные адреса австрийских газет, на полях которых донесения должны были писаться лимонной (!!) кислотой. Однако, австрийцы в скором времени прекратили пропуск в Италию газет в бандеролях и донесения посылались условными телеграммами.

Энкель стал затем поддерживать сношения со своими агентами через Швейцарию, откуда телеграммы передавались сначала на промежуточные станции в Северной Италии, а оттуда по телефону в Рим. Но весной 1916 года международное телефонное сообщение было прекращено распоряжением итальянского правительства. С этого времени все телеграммы перевозились курьерами в Милан, в местное отделение Международного общества спальных вагонов, здесь они одним из служащих облекались в форму служебных сношений с конторой в Риме, вручались проводнику спального вагона в прямом поезде Милан-Рим и передавались им в последний пункт служащему того же общества, встречавшему поезд на вокзале.

Несмотря на сложность такой организации, донесения агентов, по словам Энкеля, получались в Риме в среднем через одни, много — двое суток после отправки их из Германии и Австро-Венгрии.

К январю 1916 года агентурная сеть Энкеля уже насчитывала в своем составе 22 агентов-резидентов, причем упомянутый выше владелец бюро путешествий, играл главную роль в этой организации. Но тут случилось "несчастье". В Ген. штабе сделали сводку из всех донесений этой организации "22-х" и установили, что все ее сведения о германских и австрийских перевозках "совпадают с началом операции, а не предшествуют им". Сопоставив это обстоятельство с тем, что германское посольство в Риме "с величайшей готовностью снабдило агентов рекомендательными свидетельствами и разрешениями телеграфировать в Италию и Швейцарию", Ген. штаб пришел к заключению, что организация, названная "Римской", является "провокаторской", т. е. состоящей на службе у немцев и передающей Энкелю сведения, сфабрикованные германской разведкой. С другой стороны, не могло не броситься в глаза и то обстоятельство, что организация работала с точностью часового механизма — за 1 1/2 года работы не было ни одного провала, ни одной пропажи или задержки посланных ее агентами телеграмм. Кроме того, организация пожирала колоссальные суммы денег — около 1000.000 итальянских золотых лир в месяц.

Приняв все это во внимание, Ген. штаб 10 января ст. ст. 1916 г. предписал преемнику Энкеля — полковнику кн. Волконскому ликвидировать "Римскую" организацию. Однако, не успел Волконский ее ликвидировать, как в Рим приехал из Парижа руководитель агентуры штаба юго-западного фронта подполковник граф Игнатьев и с радостью забрал ее к себе, против чего Ген. штаб вначале и не протестовал.

На этом мы прервем описание "Римской" организации и вернемся к ней, когда будем говорить об агентуре Игнатьева.

Агентурная деятельность Энкеля не исчерпывалась только "Римской" организацией, но остальная его работа также не была особенно удачной.

Ген. штаб в начале войны послал в распоряжение Энкеля для разведки в Австро-Венгрии некоего Эшкичевича. Энкель назначил его резидентом в Загреб. Забрав 2.000 лир, Эшкичевич исчез…

Затем Энкелю под руку подвернулся некий Горичар, уроженец Словакии, быв. австрийский консул в С.-Франциско, а в начале войны прикомандированный к ген. консульству в Берлине, бежавший оттуда к брату-монаху в Рим. Энкель получил от него два довольно ценных донесения и на этом, кажется, и кончилась агентурная деятельность Горичара.

В начале 1915 года к Энкелю явился некий Василий Теодореску, румынский подданный. Из представленных документов Энкель усмотрел, что он "агент контрразведки и для связи" разведывательного отделения австрийского военного министерства в Вене и принадлежит "к австрийской масонской ложе". Теодореску долго водил за нос Энкеля, обещая ему и разведывательные и контрразведывательные сведения об Австрии, но, конечно, ничего не дал и, в конце концов, Энкель выдал его итальянской полиции, которая предложила Теодореску покинуть пределы Италии.

Много внимания Энкель уделял также разведке против Италии. В самом начале войны он добился приказания посла на имя русских консулов в Италии сообщать Энкелю по телеграфу через посольство поступавшие к ним сведения о военных мероприятиях итальянского правительства. Так как консула не имели шифра, то Энкель сам составил таковой. Характерно, что посол отказался оплачивать эти телеграммы и Энкель вынужден был производить с ним сложные денежные расчеты. Однако вскоре итальянское правительство запретило обмен шифрованными телеграммами между посольством и консульствами. Энкель пытался получать донесения консулов по почте в шифрованном виде, но из этого тоже ничего не вышло.

Энкель пробовал также заняться агитацией и пропагандой против Австро-Венгрии и Германии. Сам он об этом рассказывает следующее:

"…В начале войны, когда Германия и Австрия, стремясь завладеть общественным мнением Италии, не жалели средств на подкуп печати и распространение всеми способами огромного количества сведений лживого и тенденциозного характера, — я полагал крайне необходимым для наших интересов бороться с ними тем же оружием. Поэтому, и принимая во внимание совершенно пассивное отношение к этому вопросу нашего посольства, я в тех скромных пределах, кои признавал возможными, оказывал материальную поддержку начинаниям, задававшимся целью — посредством издания даровых или весьма дешевых летучих листков — распространять в массе низшего населения правдивые сведения о ходе войны и обличать лживость сообщений наших противников и противные понятиям элементарной порядочности приемы их борьбы.

"…С самого начала войны в ряду военных обозревателей итальянской прессы, большею частью весьма посредственных, резко выделился редактор-издатель военного органа "La Preparazione" ("Подготовка") — бывший полковник Ген. штаба и профессор военной академии и вместе с тем известный в Италии писатель Бароне, проникнутый убеждением в неминуемой конечной победе тройственного согласия и горячий сторонник выступления Италии против Австрии.

Ввиду относительно малого распространения газеты "La Preparazione" и огромного влияния в этом партийном государстве, как Италия, газеты "Giornale d’Jtalia", в коей перепечатывались статьи Бароне, французское посольство, возымев мысль использовать последнего для активной пропаганды идеи выступления Италии, предложило моему английскому коллеге и мне принять участие в расходах по ее осуществлению.

"Сделка с Бароне была заключена в сумме 30.000 ит. лир, из коих 10.000 лир пришлось на долю вверенной мне военной агентуры. За это вознаграждение им были сделаны во всех крупных центрах Италии публичные сообщения, имевшие несомненный успех, принесший свои плоды.

"Секретарю редакции газеты за его труды в этом деле было выдано личное вознаграждение в размере 500 лир".

Когда Италия вступила в войну, агентурная деятельность русского военного агента свелась к получению итальянских разведывательных данных о противнике и передаче их в русский Ген. штаб.

В Румынии агентурная разведка велась военным агентом, по его словам, согласно особых на каждый случай инструкций Ген. штаба. В общем же этот военный агент должен был: освещать вооруженные силы Румынии и вопросы, связанные с ними; обеспечить в агентурном отношении свободное плавание по Дунаю экспедиции особого назначения свиты его величества контр-адмирала Веселкина; освещать вопросы об экспорте Румынией бензина, металлов, автомобильных шин и пр. военных материалов в Австрию, о контрабандном транзите через Румынию снарядов и пр. военных материалов в Турцию, вопрос о контрразведке и разведке австро-германцев в Румынии и т. д. Кроме того, он должен был вести разведку в Австро-Венгрии, Турции и Болгарии.

Технику всей этой обширной агентурной деятельности военного агента в Румынии нам по имеющимся в нашем распоряжении документам установить не удалось. Однако проследить рост его организации — можно. Так, мы видим, что до начала войны военный агент в Румынии имел всего двух агентов. С началом войны он почему-то лишился их. В августе же 1914 года замечается громадный прирост агентов — сразу их появляется 7 человек, из них трое работающих по Австрии, остальные — по Румынии. В сентябре прибавилось еще 4 агента, в октябре-декабре еще 7 человек, причем одному из них "удалось обнаружить в Бухаресте тайную германскую радиостанцию и достать с нее несколько шифрованных радиограмм". Таким образом, к началу 1916 года имелось уже 18 агентов. Распределение расходов по эксплуатации этой сети на 1914 год по подразделениям дает следующую общую картину приемов работы военного агента в Румынии:

В первой половине 1915 года агентурная сеть военного агента в Румынии потерпела довольно чувствительные неудачи: несколько человек агентов провалились, а несколько человек оказались "недоброкачественными" и состоявшими на службе у немцев и австрийцев. Но, как видно, военный агент развил усиленную вербовочную деятельность и в августе 1915 года число агентов достигло максимальной цифры -31. Потом это число начало опять падать, спустившись до 14 чел. в январе 1916 г.

За 1915 год на содержание и эксплуатацию сети было израсходовано 130.392 румынских леи и 4.944 болг. лева.

После вступления в войну Болгарии, 8/II 1916 года военным агентом в Румынии был назначен Ген. штаба полковник Татаринов, бывший перед этим на той же должности в Болгарии. Пробыл он на этой должности в Румынии с 8/II по 20/XII 1916 года. Сеть его к декабрю 1916 года состояла из 13 агентов, на оплату которых было израсходовано 32.304 франка.

С декабря 1916 года военного агента полковника Татаринова сменил полк. Палицын, но его агентурная работа совсем разладилась. С первого же дня у него началась склока с управлявшим русской дипломатической миссией в Румынии — Мосоловым. Последний, ссылаясь на свой быв. военный чин, настаивал, чтобы Палицына ему подчинили. Кроме того, он требовал от Ген. штаба присылки офицера на должность своего личного секретаря.

Начальник Ген. штаба Аверьянов очень вежливо и дипломатически ответил, что "полковнику Палицыну дано предписание руководствоваться в своей работе указаниями вашего превосходительства и сообщать вам для сведения копии своих донесений в ставку и в Огенквар".

Из этого Мосолов сделал вывод, что Палицын и весь его аппарат ему подчинены. Он начал распоряжаться подчиненными Палицына даже без ведома и согласия последнего. Палицын, не желая мириться с таким положением, подал в отставку, которая принята не была. Аверьянов еще раз пустился в дипломатию, телеграфируя Мосолову: "…Не найдете ли ваше превосходительство возможным ваши поручения лицам, состоящим в распоряжении полк. Палицына, передавать через сего последнего".

Но Мосолов "не понимал" этих "толстых намеков на тонкие обстоятельства" и продолжал распоряжаться военным агентом и его аппаратом.

Понятно, что при таких условиях не могло быть и речи об успешном ведении Палицыным работы по агентурной разведке.

В общем же результаты работы агентурной сети военных агентов в Румынии оценивались Ставкой неважно, не только по Австрии, Болгарии и Турции, но и по самой Румынии.

В Сербии до начала 1916 года военным агентом состоял Ген. штаба полковник Артамонов. Это — один из многих русских военных агентов, искавших оправдание своему бездействию "в трудной обстановке". Он писал в Ген. штаб, что с объявлением Австро-Венгрией войны Сербии разведка была совершенно парализована австрийцами, не останавливавшимися перед принятием таких мер, как поголовное заключение в тюрьму, а часто и расстрел всех более или менее видных народных деятелей южного славянства (священников, учителей, литераторов, журналистов и т. д.). Якобы, благодаря этим мерам, все, принадлежавшие к сети Артамонова, агенты "исчезли бесследно".

Непосредственное соприкосновение армий в период от вторжения австрийцев в Сербию и до окончательного изгнания их 2/ХII 1914 г. давало Артамонову достаточно подробные сведения о войсках противника, находившихся на сербском фронте.

"Развращенный" этими сведениями сербской войсковой разведки, Артамонов находил организацию новой сети разведки в военное время "нелегкой по трудности подыскания надежных лиц, не являющихся австро-германскими агентами, распространителями ложных сведений".

Однако, когда сербская армия была изгнана австрийцами с сербской территории, войсковая разведка стала давать все меньше и меньше сведений о противнике, а так как русское верховное командование требовало этих сведений, Артамонов волей-неволей вынужден был с половины апреля 1915 года приступить к созданию своей агентурной сети. Он приступил к организации агентурной сети через Бухарест и Турн-Северин до Будапешта, избранного им главным пунктом наблюдения, причем предполагал разместить агентов в Гросвардейне (Орадя), Араде, Темешваре (Тимишоара) и Сегедине (Сегед). Агентов для этой цели он, конечно, сам не вербовал, а обратился с просьбой к Сербской верховной команде дать ему сербских офицеров и чиновников, что последняя и сделала.

Но уже в конце апреля 1915 года Артамонов "передумал" этот вопрос и решил, что ему не для чего вести самому разведку, ибо сербская верховная команда имеет своей разведывательный отдел. С апреля 1915 года Артамонов начал выдавать этому разведывательному отделу суммы, получавшиеся им на ведение агентурной разведки, получая взамен от разведывательного отдела агентурные сведения о противнике.

Таким образом, Артамонов обошел "трудные обстоятельства" в деле ведения агентурной разведки. В начале 1916 года он был переведен в Салоники, где, как мы ниже увидим, опять-таки старался свалить ведение агентурной разведки на других, в данном случае на французов и англичан.

В Греции, во время войны русским военным агентом был Ген. штаба полковник Гудим-Левкович. По всей вероятности, он попал на эту должность по чьей либо протекции, не зная, что с этой должностью связана и агентурная разведка. К последней его "душа не лежала", он ее боялся и не знал как ее вести. Он писал в Генеральный штаб о своих "терзаниях" следующее:

"…Наученный в предыдущие годы тяжелым опытом, не только своим, но и наших союзников, имевших гораздо более средств, лично им преданных людей их национальности, а главное — подготовленных заранее в мирное время агентов, я, соблюдая казенные интересы, с особой осмотрительностью и осторожностью решался тратить казенные деньги на эту разведку".

Как видим, Левкович полагал, что его задача не разведку вести, не собирать столь необходимые сведения, а лишь "соблюдать казенные интересы", экономя деньги.

Дальше, его пугала "полная оторванность Турции, немецкий террор, немецкая систематичность в контролировании как внутреннего управления империи, так и особенности деятельности полиции", которые якобы делали даже "попытки разведки почти безнадежными".

Совершенно отказаться от ведения разведки он также боялся, ибо в его распоряжении имелись "специально отпущенные средства". Исходя из этих соображений, он, "несмотря на убеждение в малой целесообразности подобных попыток" (вести разведку), все же старался "наладить по возможности сбор сведений о Турции".

Но когда он приступил к сбору этих сведений, то опять наступило "смущение". Его "смущало главным образом то, что нас интересует преимущественно Босфор и прибосфорский район, что как раз наиболее оберегалось германо-турками от шпионажа".

В результате всех этих "смущений" и "боязней", Левкович заболел манией экономии, забыв, что во время войны не о деньгах плачут, а об отсутствии сведений о противнике. Ген. штаб требовал этих сведений, игнорируя манию экономии Левковича, и под этим нажимом он, с болью в сердце, решил, в конце концов, взяться за разведку. Как он это делал, пусть лучше сам расскажет:

"…Итак, в 1916 году мною было предпринято следующее:

1. Прошлогодний агент в Константинополе, как переставший давать ценные сведения, был ликвидирован.

"2. Был ликвидирован также и посредник для сношений с другим агентом ввиду подозрения, что последний выехал из Константинополя и сведения набирались от случайных приезжих.

"3. Был нанят агент в Салониках (с уплатой по 300 драхм в месяц, драхма — 37,5 коп.), который должен был собирать в Салониках и в восточной Македонии сведения о Турции и Болгарии.

"В первое время он давал интересные сведения, но, по мере возрастания трудностей сообщения Греции с Болгарией, — сведения становились все скуднее. Ознакомившись с положением дел в Салониках на месте, я решил отпустить этого агента, продержав его 4 1/2 месяца.

"4. В Салониках мне предложил рекомендованный болгаро-грек быть посредником между мной и известным ему лицом в Дарма, — имевшим дело с контрабандистами. Путем посылки их через Нюмильджина во Фракию предполагалось организовать сбор сведений по Турции.

"Большие расходы (агенту в Дарме — 1.000 тур. лир в месяц, посреднику — 400 лир, аванс в 100 тур. лир и наградные за каждый "рейд") в связи с ненадежностью организации побудили меня, прежде чем согласиться на предложение, сделать пробу.

"Я предложил 600 драхм за доставку в виде опыта таковых сведений. После ряда переговоров, наконец, опыт был произведен и дал весьма скудный результат; посреднику пришлось выдать за хлопоты 150 драхм.

"Захват впоследствии болгарами восточной Македонии все равно прекратил бы эту организацию, и это оправдало мое нежелание тратить деньги.

"5. Все время, подыскивая надежное лицо для отправки в Константинополь или в Малую Азию, я, наконец, нашел, совместно с морским агентом, бывшего греческого консульского чиновника из Малой Азии, согласившегося ехать в Константинополь и заручившегося лучшими рекомендациями не только от греческого министерства иностранных дел, но даже от афинских немцев. Ему удалось проскочить с поездом, коему болгары разрешили отойти от греческой границы в Константинополь…

"Он должен был вернуться через 2–3 месяца, но мы о нем ничего более не слыхали. Прошел слух, что, он пойман и повешен…

"6. Мне рекомендовали одного грека, родившегося в Болгарии и имевшего там родных, который был не прочь поехать туда за хорошие деньги. Я его выписал из Патроса, но нашел его мало подходящим к роли агента, как не знающего вовсе военного дела и бывшего, по натуре, мало расторопным и трусом.

"7. Мне горячо рекомендовали студента-грека, который заявил мне, что его друг в Бернском университете сообщил ему через третье лицо, что, видя, как кругом наживаются агенты, он не прочь был бы попытать счастье на этом поприще, зная хорошо Константинополь.

"После долгих переговоров я решился на это, так как путь через Австрию был наиболее надежный. Дав подробные инструкции, я отправил студента, в Берн, причем для контроля он должен был явиться к известным лицам, кои мне условно сообщат о его приезде. Студент согласился было ехать, но захотел предварительно проехать в Вену, чтобы собрать сведения. Пробыв в Вене 4 дня, он вернулся в Берн и наотрез отказался от работы, будучи запуган формальностями в Вене и рассказами греков о терроре в Константинополе. Неудачная посылка студента — путевые, суточные и наградные (!?) обошлись в 1.500 драхм.

"Бернский студент потребовал было 500 драхм, но, в виду моих угроз, удовлетворился оплатой билета в Вену и обратно.

"8. Мне предложили обратиться к известному лицу в Измиде для получения сведении об этом районе и по железной дороге. Поручение должен был передать, по всем данным, турецкий агент — его родственник, возвращавшийся через Малую Азию. Он должен был послать поручение за 10 тур. лир, а лицу в Измиде надо было дать в виде задатка такую же сумму. Он исполнил поручение и я получил сведения из Измида, но с большим опозданием и весьма общие и сбивчивые.

"Большая проволочка и малая ценность сведений заставили меня прекратить и эту организацию.

"9. Я вошел в сношение с главным организатором разведки греческой военной агентуры в Константинополе, вынужденным спешно покинуть Константинополь. Он согласился, получая 800 драхм в месяц, войти в сношения с преданным ему лицом в Константинополе, которому я должен был платить по 500 драхм в месяц.

"Доверенное лицо его отправилось в Константинополь, но перерыв сообщений путем дипломатического греческого курьера и германофильство греческого посланника в Константинополе нарушили всю организацию.

"10. Ко мне явился наш консульский чиновник в Константинополе И. с предложением пробраться в Смирну, а оттуда — куда угодно для целей разведки. Для обеспечения успеха его надо было высадить на Инглессониз, снабженного легкой лодкой и привинтным мотором. Предложение показалось заманчивым мне, морскому агенту и англичанам.

"Все было устроено и приобретено, но, к сожалению, англичане покинули Инглессониз и он был занят турками. И. вернулся обратно через Афины в Салоники, доложив, что с занятием острова турками все предприятие пало. Просьба его доставить на материк на аэроплане была отвергнута англичанами.

" 11. В Салониках по рекомендациям я выписал из Самоса одного контрабандиста с целью послать его через Смирну по линии железной дороги. Он не особенно охотно соглашался, требовал большую сумму и мало внушал мне доверия. Заплатив ему за вызов и расходы 260 драхм, я его отпустил".

На этом и кончается повествование самого Левковича о его попытках вести разведку в Турции. Сам он ее тоже называл "неудачной". Но за то Левкович гордился своей разведывательной деятельностью в самой Греции. Чтобы нас не могли обвинить в пристрастном отношении к этому "неудачнику", мы опять даем слово ему самому:

"…На месте, в Афинах, мне удалось заполучить на службу доверенное лицо турецкого военного агента, бывшего турецкого офицера. Он сообщал мне довольно интересные сведения, я ему платил 200–250 драхм в месяц, плюс наградные, и по отъезде в Салоники передал его морскому агенту. Большинство его сведений получалось, от этого агента.

"Затем были случайные сведения от редких проезжих из Турции, с заднего хода греческого министерства иностранных дел и т. д.

"В самой Греции, в виду германофильствующого короля, его клики и немецкой пропаганды, надо было держать агентов-осведомителей. Таковой и был у меня за 300 драхм в месяц. Осенью я его отпустил, но 18-го ноября опять нанял.

"Я был единственный, у кого были агенты, ибо все другие у моих коллег разбежались и перетрусили. Он мне доставлял ценные сведения… У него же есть родственники в лиге резервистов.

"В эту лигу я заставил поступить и другое доверенное лицо, но через полтора месяца ему пришлось спасаться в Салоники в виду подозрений логистов.

"Кроме того, я посылал для объезда и сбора сведений о войсках и резервистах особых агентов в Пелопоннес, Калабаку и Фессалию.

"…Одно лицо устраивало мне свидания с агентами путем поездок на его автомобиле, спасая меня от выслеживания агентов, а другое предоставило свою квартиру для переговоров…"

В общем, за 1914–1916 гг. Левкович истратил на "попытки разведки" 81.848 драхм.

Этот, совершенно безграмотный в отношении разведки, полковник Ген. штаба был сменен в начале 1917 года. Вместо него был назначен ген. — майор Муханов. Однако, этот генерал ударился в еще большую панику и уже в апреле 1917 года доносил в Ген. штаб, что все его попытки организовать разведку по Турции и Болгарии дали весьма ничтожные результаты. Он писал, что никакой организации разведки он там не нашел, а "создавать ее теперь вновь — не представляется возможным".

К причинам, не позволявшим организовать разведку заново, Муханов причислял "до крайности затрудненные сношения с турецким побережьем", незнание им греческого языка, недостаток людей, годных для службы агентами и пр. Поэтому Муханов предпочел "работать по разведке вместе с нашим морским агентом".

Эта совместная работа, по словам самого Муханова, производилась следующим образом:

"…Работа у нас общая. Совместно мы ищем агентов, даем задачи, отправляем куда нужно и вместе платим за услуги их. Непосредственную работу по сбору сведений, подысканию агентов и все переговоры ведет лицо, которое работало и для Гудим-Левковича. Донесения наши, поэтому тождественны. Попытки Гудим-Левковича послать людей в Турцию не увенчались успехом и он совершенно отказался от повторения их. Не видя другого способа получения сколько-нибудь надежных сведений, мы решили вновь заняться этим. В данное время у нас командировано в Турцию три агента, толковых и, нужно думать, — надежных.

"Для разведки болгар пока ничего не удалось сделать…"

Описав, таким образом, свою агентурную деятельность, Муханов пришел к весьма пессимистическому выводу:

"Принимая во внимание: 1) Создавшиеся условия для разведки здесь и в связи с этим ничтожность результатов работы; 2) Необходимость работать вместе с морским агентом; 3) Опытность капитана 1-го ранга Макалинского, — не могу не чувствовать свое пребывание здесь совершенно излишним".

Когда Ген. штаб убедился, что Муханов действительно там является "лишним", он дело агентурной разведки поручил другому генералу — Артамонову, состоявшему в то время комендантом Салоник и известному уже нам по его агентурной работе в Сербии, судя по которой от него, конечно, никаких результатов нельзя было ожидать и здесь. Так и вышло. Как только Ген. штаб поручил ему ведение агентурной разведки, он немедленно написал, что для него "выяснилась бесполезность и почти невозможность" в данных условиях организации "здесь особой русской разведывательной сети, ввиду наличия здесь разведывательных и охранных организаций французской и английской армий, располагающих значительным личным составом и неограниченными средствами". Артамонов утверждал, что "отдельная русская разведка бесполезна, ибо все источники осведомления названными штабами использованы, серьезных предложений не поступает, покупать же фабрикуемые сведения нежелательно. Мне уже дважды пришлось предупреждать Муханова, что сообщаемые им из местных источников сведения о противнике сплошь неверны. Вместе с тем русская агентурная разведка была бы затруднена недоверием французского командования здесь к славянам вообще, а к русским после революции в особенности и опасением о наших сношениях с противником. Да и трудно было бы при наличии французской и английской армейских организаций доказать названным штабам необходимость русской организации. Между тем, во избежание немедленного ареста высылаемых агентов, пришлось бы входить со штабами в сношения и давать объяснения, как это требовалось мне сделать для капитана Сурина, посланного Одесским округом в Грецию для связи с агентами южной Малой Азии, каковую деятельность я считаю безуспешной. Недоверие французского штаба и препятствия с его стороны затруднили сербскому штабу разведку до такой степени, что за год пребывания здесь сербы израсходовали на это дело менее 5.000 франков…"

Один из генералов Ген. штаба — Потапов на этом рапорте Артамонова глубокомысленно написал: "Нужно обождать, что будет сообщать ген. Артамонов в ближайшее время. В случае если сведения эти окажутся неудовлетворительными, придется категорически предложить организовать агентурную сеть".

Нам неизвестно, какими оказались сведения Артамонова за "ближайшее время" и что предпринял Ген. штаб.

Из приведенных фактов ясна лишь та неразборчивость, с какой Ген. штаб выбирал своих резидентов на местах…

Военным агентом в Бельгии и Нидерландах состоял полковник Ген. штаба Майер. Он тоже, как и военный агент в Италии, получил 20/VII 1914 года предписание Ген. штаба — во что бы то ни стало выяснить, куда будут направлены внутренние германские корпуса. Майер в срочном порядке отправил в Германию одного агента, израсходовав на это 7.500 рублей и 6.500 бельг. франков, но, как видно, задания в срок не выполнил.

В начале войны Майер развернул довольно кипучую агентурную деятельность. Его сеть состояла из 22-х агентов. Но уже в сентябре 1914 года он получил предписание Ген. штаба — сократить агентурную сеть. В феврале же 1915 г. Ген. штаб предписал Майеру "всеми мерами ускорить поступление агентурных сведений и возможно бдительнее наблюдать за переброской войск противника". Не успев выполнить первого предписания, Майер, вместо сокращения сети, начал ее опять расширять и увеличивать, дабы выполнить второе предписание Ген. штаба. Русский Ген. штаб, по всей вероятности, считал такое постоянное противоречивое дергание руководством работой своих местных органов…

Майер обращал главное внимание на железнодорожные узлы Бельгии и Западной Германии, т. е. старался учитывать германские войсковые переброски. Но удавалось это ему крайне плохо. Этот военный агент тоже, как видно, в первый раз в своей жизни столкнулся непосредственно с разведкой и поэтому от его деятельности Ген. штаб хороших результатов ожидать не мог.

Так, например, в его сети видное место занимали какие-то почтальоны; он платил им не только жалованье и суточные, содержал квартиры, оплачивал разъезды, но некоторым из них даже покупал автомобили…

Понятно, что такого рода "тарифная политика" вызывала большие накладные расходы, которых не могли оправдать результаты работы. Но этого еще мало. В июле 1917 г. Майер телеграфировал в Ген. штаб, что "организация "Аргус" и "Гермес" просят его гарантировать пенсии тем бельгийским семействам, которые могут лишиться своих кормильцев на службе по разведке". Для большей убедительности он добавлял, что "подобные пенсии уже выплачиваются французским военным агентом". "Забыл" он добавить лишь одно, что французский военный агент эти "пенсии" выплачивает при помощи удержанных из жалованья агента сумм. Ген. штаб все же дал свое принципиальное согласие — пообещать им выплату этих пенсий.

Результаты агентурной работы Майера Ген. штаб считал слабыми.

Военным агентом в Болгарии до ее вступления в войну состоял Ген. штаба полковник Татаринов. Он освещал Болгарию, Турцию и Австро-Венгрию, причем его турецкой сетью руководил русский вице-консул в Деде-Агаче; сам же он все внимание сосредоточил на Болгарии и Австрии. Здесь мы видим самую разнообразную деятельность Татаринова: то он наблюдает за германской контрабандой, то за безопасностью флотилии контр-адмирала Веселкина на Дунае, то взрывает склады бензина и керосина в Бургасе, то ведет пропаганду в болгарской военной лиге, то содействует бегству болгарских офицеров в Россию, то покупает венок на гроб иеромонаха Ферапонта и пр. и пр.

Татаринов оказывал также всевозможное содействие разведывательной организации Ген. штаба, возглавлявшейся неким Шварцем; снабжал деньгами и "добрым советом" заблудившихся агентов агентуры VII-го русского корпуса, поддерживал агентов дунайского пароходства и пр.

Как видим, Татаринов проявлял самую кипучую разностороннюю деятельность, большей частью ничего общего с его непосредственной задачей, и даже с агентурой вообще не имевшую.

Если верить денежному отчету Татаринова, то в течение 9-ти месяцев 1916 года он имел в составе своей сети 48 агентов разного назначения, среди них даже целые организации неизвестной численности, как, например, "армянская колония" в Константинополе, причем содержание их стоило 163.347 бол. левов.

Однако, несмотря на такую обширную сеть, результаты работы ее оставляли желать гораздо лучшего.

В Швейцарию, после того, как в начале войны там провалился Турко, военным агентом был назначен ген. — майор Головань.

Швейцария во время войны являлась одной из тех нейтральных стран, из которой все воевавшие старались вести друг против друга разведку. Русский Ген. штаб в этом отношении не являлся исключением. Но в то время как остальные страны имели в Швейцарии руководителями своей агентуры молодых и способных офицеров Ген. штаба, русский Ген. штаб поручил это дело генерал-майору, совершенно не подходившему для такого живого дела, как агентурная разведка. Эти основные недостатки Голованя русский Ген. штаб старался компенсировать посылкой помощников из молодых прапорщиков в качестве руководителей отдельными разведывательными организациями. Так, например, в начале 1917 года в распоряжение Голованя был послан прапорщик Ленкшевич, работавший там под кличкой "Брут". По словам Голованя, "Брут" "немедленно по приезде весьма энергично взялся за дело", но миссия отказалась без разрешения министерства иностранных дел легализовать его перед швейцарскими властями.

В сентябре же 1917 года Головань об этом прапорщике писал в Ген. штаб следующее:

"…В настоящее время работа организации "Брута" стала еще менее продуктивной. Один, казавшийся способным, агент этой организации, по-видимому, уклоняется от работы, быть может, удовлетворившись заработанной суммой. Второй агент, по сведениям Союзнического Бюро в Париже, был заподозрен в состоянии на службе у противников, а третий агент, как доложил мне теперь "Брут" заявил, что его помощник якобы по недоразумению рассказал одному лицу, оказавшемуся германским агентом, систему работы и сотрудников у того третьего агента.

"В тоже время, по дошедшим до меня сведениям, личные денежные дела "Брута", по-видимому, еще более запутываются. При этих условиях дальнейшая деятельность "Брута" представляется совершенно бесполезной и может грозить полным крахом".

Мы на этой характеристике организации "Брута" так подробно остановились потому, что именно она в 1917 году дала "сведения" о том, что, "Владимир Ильич Ленин — подкуплен немцами»[50]. В Ген. штабе ухватились за эти сведения, но все же запросили у Голованя подтверждения их. Головань подтверждения не дал, но, как известно, это не помешало Ген. штабу поднять в газетах кампанию против тов. Ленина. Характеристика же, данная Голованем организации "Брута" и ему самому, показывает, что это была за организация, и какую веру можно было придавать ее сведениям.

Помимо организации "Брута", Головань имел еще кое-что. Так, в 1914 году он оплачивал трех постоянных агентов (10.535 франков), пять раз покупал случайные сведения у "случайных лиц" и купил у шести лиц "секретные документы". В общем же на такого рода агентуру за весь 1914 год он израсходовал 93.910 франков, 1.000 руб. и 100 германских марок.

В 1915 году он израсходовал "на агентурную работу", уже 198.843 франка.

В 1916 г. агентурная сеть Голованя как будто бы увеличилась, но расходы почему-то уменьшились (48.461 франк). В денежном отчете за 1916 год у Голованя фигурирует две агентурных организации и 13 отдельных агентов.

Нам кажется, что нет надобности доказывать, что работа этих организаций и отдельных агентов и вся вообще агентурная работа Голованя, как разведчика, не оправдала произведенных расходов.

В Дании, военным агентом состоял Ген. штаба полковник Потоцкий. В мирное время русский Ген. штаб разведки на Германию из Дании не вел. Одно время там лишь содержалась небольшая голубиная станция, предназначенная в случае войны для поддержания связи с агентурной сетью в Германии. Однако за несколько лет до начала войны, эта голубиная станция была ликвидирована.

Потоцкий, как почти и все остальные военные агенты в европейских странах лишь 28/VII 1914 года получил предписание Ген. штаба — в срочном порядке создать агентурную сеть в Германии. В августе 1914 года Ген. штаб повторил свое предписание, предложив развивать, елико возможно, агентурную сеть. Для начала Ген. штаб передал Потоцкому двух своих агентов — Юргенсона и Смокова. Сам Потоцкий к концу 1914 года уже имел 14 своих агентурных организаций, конспиративную квартиру, держателя группы почтовых адресов и пр., израсходовав на все это 83.047 датских крон (крона — 52 коп.).

В 1915 году агентурная сеть Потоцкого получила еще большее развитие. Постоянных организаций с разным количеством агентов у него было 11. В стадии формирования находилось 9 организаций, одна из которых была предназначена специально для работы по контрразведке, два держателя почтовой сети, несколько конспиративных квартир, контор, телефонов и пр.

В том же году Потоцкий приступил к покупке разных документов. Так, например, им был куплен "дневник германского дезертира", сведения о железных дорогах, сведения по морской части, сигнальная лампа с чертежами и пр.

В том же году Потоцкий начал "поддерживать" журнал "Скандинавский Торгово-промышленный Вестник", выдавая ему по 6.690 крон, в год. Он подкупал также представителей прессы нейтральных стран, в том числе редактора одного датского журнала.

В общей сложности расходы Потоцкого за 1915 год достигли колоссальных размеров, выразившись в сумме 270.233 кроны.

Кроме того, в 1915 году на Потоцкого были возложены посреднические функции по поддержанию связи между штабами некоторых фронтов и округов и их агентурными организациями, работавшими против Германии из Дании. Так, например, он поддерживал связь с организациями штаба северо-западного фронта, выдав им за 8 месяцев 162.489 крон, а когда этот фронт был разделен на два фронта — северный и западный, все агентурные организации перешли к последнему и Потоцкий за два месяца выдал им еще 60.844 кроны.

Потоцкий поддерживал связь также между штабом Одесского военного округа и его агентурной сетью, работавшей из Дании против Германии.

В начале 1916 года сеть Потоцкого еще больше расширилась, достигнув 20 отдельных организаций; правда, некоторые из них насчитывали в своем составе лишь по одному человеку. Однако к концу года из этих 20 организаций осталось по разным причинам лишь 9 отдельных агентов, тративших в месяц до 12.000 крон. Эти оставшиеся агенты, якобы, имели свои щупальца в Берлине, Гамбурге, Шлезвиге и т. д.

В том же году Потоцкий купил рецепты каких-то новых взрывчатых веществ, фотоснимки каких-то документов, чертежи проволочных заграждений, карты Киперта, какую-то польскую брошюру, социал-демократические брошюры и книги и пр. В этом году его агентурные расходы достигли уже суммы 298.811 крон.

В сентябре 1917 года Потоцкого постигло несчастье. Он получил сообщение, что в Берлине раскрыта "большая разведывательная организация союзников", в том числе и русских. Арестовано было 20 человек. В это дело были замешаны английский, русский, французский и голландский военные агенты в Дании. Потоцкого беспокоило сообщение, что немцы "желают это дело предать широкой огласке". Почти одновременно с этим донесением огласка началась. В Датской газете "Социал-демократен" появилась статья, в которой был перечислен "ряд руководителей русской разведки, как-то "Гектор" (организация полковника Ген. штаба Раш, непосредственно подчиненная Ген. штабу), причем была названа его фамилия и кличка, Энгельгард-Кациволков — агент Фальковского (последний глава одной из организаций штаба Западного фронта) и другие, с перечислением их агентов и других подробностей".

С этого момента агентурная сеть Потоцкого начала рушиться и восстановить ее ему уже больше не удалось до конца войны.

Генеральный штаб считал агентурную работу Потоцкого одной из лучших, хотя, если беспристрастно отнестись к ней, навряд ли ее можно назвать даже удовлетворительной.

Но был ли виноват в этом только Потоцкий? В одном из своих писем на имя Огенквара он еще в октябре 1915 году писал:

"…Я бы хотел получить хоть какие-нибудь руководящие данные для дальнейшей моей работы: на чем больше надо сосредоточиться, как размежеваться с органами фронта, и вообще — надо ли развернуться, преследуя активные выступлении, рассылку прокламаций и пр.".

Но напрасно Потоцкий взывал о "хоть каких-нибудь руководящих данных", от Ген. штаба не только он, но и никто из русских разведчиков их не получал…

Необходимо отметить, что в 1916 году англичане заподозрили Потоцкого в шпионаже в пользу Германии. Они об этом сообщили русскому морскому агенту в Лондоне, который донес в Морской Ген. штаб, а последний сообщил начальнику Ген. штаба. Начальник Ген. штаба, не отрицая такой возможности, просил дать доказательства и в заключение добавил, что по своим служебным обязанностям "Потоцкий должен сноситься с Берлином". Чем это дело кончилось, нам неизвестно.

В Швеции и Норвегии военным агентом состоял полковник Кандауров.

Его агентурная деятельность была крайне слабой и бессистемной. Сам он объяснял это тем, что "при нынешних обстоятельствах, когда события меняются с огромной быстротой, организация постоянной агентурной сети в Швеции, в стране с явно германофильской политикой, не отвечала бы интересам дела и подобная организация неминуемо очень быстро была бы раскрыта. В общем, были бы лишь огромные расходы, которые не окупились бы полученными результатами. Поэтому было гораздо целесообразнее пользоваться услугами хотя и одних и тех же лиц, но, не придавая их работе характера постоянной организации".

Исходя из этих, мы бы сказали, весьма странных и неубедительных, предпосылок, Кандауров занимался разведкой от случая к случаю. Он имел шесть агентов: одну американку, одного шведа, двух нештатных секретарей русского ген. консульства в Стокгольме, дезертира — германского летчика Мюллера и финна Нильсена.

Американка два раза съездила по поручению Кандаурова в оккупированные немцами русские области, получив за это 1.130 шведских крон.

Швед, живший в г. Лунд, доставлял Кандаурову сведения о "германо-финской пропаганде на юге Швеции": "Один раз он также ездил в Германию, с целью ознакомления с деятельностью там финнов и общим положением".

Нештатные секретари русского ген. консульства за плату(?! К.З.) давали Кандаурову сведения о лицах, визирующих в нашем ген. консульстве в Стокгольме паспорта и наводили другие подобного рода "мелкие справки". Один из них, кроме того, "организовал наблюдение за деятельностью германо-финнов в Хапаранде".

Финн Нильсен выполнял какие-то специальные задания Огенквара. Мюллер три раза ездил в Германию и привез оттуда кое-какие сведения. Кандаурову этот агент причинял много "головных болей", ибо отказывался давать расписки в получении денег. Кандауров, наконец, поставил его дальнейшую службу в зависимость от дачи расписок, после чего Мюллер сдался.

Кандауров имел еще нескольких случайных агентов. Так, например, у него был финн "Харанен", доставлявший "в течении шести недель сведения об организации финно-немецких вербовочных бюро в Стокгольме" и другой финн, "не желавший назвать себя даже условной кличкой", дававший "адреса различных германо-финских агентов в Швеции".

Кроме того, Кандауров интересовался также и Швецией. Но там его разведка носила невинный характер, ибо в Швеции, "где печать отличается поразительной откровенностью даже в области государственной обороны, можно, при внимательном изучении этих материалов, почерпнуть такие сведения, которые далеко не всегда может дать даже очень хороший агент тайной разведки".

Как видим, Кандауров всеми правдами и неправдами старался уклониться от ведения агентурной разведки. Ген. штаб тоже почему-то воздействовал на него в этом отношении крайне слабо.

Однако, несмотря на почти полное отсутствие у Кандаурова агентурной сети, он все же израсходовал за 1910 год 17.515 шведских крон.

Во Франции военным агентом состоял Ген. штаба полковник граф Игнатьев.

20 июля 1914 г., как и все остальные военные агенты, он получил известное предписание-запрос Ген. штаба относительно сосредоточения внутренних германских корпусов. Как и все остальные военные агенты, и он решил исполнить это предписание и послал специального агента в Германию, уплатив ему 2.500 франков, но результатов не добился.

На этом агентурная деятельность Игнатьева и закончилась. Он лишь время от времени выдавал пособия "заблудившимся и прогоревшим" агентам других русских разведывательных центров. В 1915 году прекратилась и эта его деятельность и он. что называется, с головой ушел в дела военных заказов русского военного ведомства во Франции, а агентура всецело перешла к его младшему брату подполковнику Игнатьеву Н-му, о деятельности которого речь будет ниже.

В Англии военным агентом состоял ген. — лейтенант Ермолов. Его "агентурная" деятельность в 1914–1915 гг. выражалась в "оплате случайных сведений", посылке агента Рабиновича в Германию для установления сосредоточения внутренних германских корпусов (75 англ. фун.) и выдаче "восьми агентам штабов фронтов 444 англ. фунтов на возвращение в Россию[51]. В 1915 г. и эта "деятельность" прекратилась.

В 1915 году Ермолов принимал деятельное участие в поддержании связи между английской и русской разведками по обмену разведывательными данными. Англичане довольно хорошо специализировались на добыче разных турецких шифров. Так, в январе 1915 года Ермолов сообщал Ген. штабу, что "английский Ген. штаб вручил мне секретный турецкий шифр великого визиря, захваченный в Египте".

Через несколько дней после этого сообщения, Ермолов от имени английского Ген. штаба просил русский Ген. штаб прислать возможно больше перехваченных и не разобранных германских телеграмм "для практики разбора здесь". При этом Ермолов добавлял, что "между английским Ген. штабом и адмиралтейством существует сильный антагонизм" и поэтому о том, что получается от первого, нельзя говорить второму и наоборот.

Получив эту телеграмму Ген. штаб затребовал от барона Палена, ведавшего в русском министерстве иностранных дел дешифровкой шифровок других стран, все разобранные и не разобранные германские телеграммы.

Пален ответил, что у него 17 неразобранных германских шифровок, а для того, "чтобы иметь надежду разобрать шифр, нужно не менее 50". Ген штаб посоветовал Палену снять копии с этих 17 шифровок, а подлинники отправил англичанам.

14 января 1915 года Ермолов передал Ген. штабу следующий запрос "отделения секретной разведки английского Ген. штаба":

"1. Доволен ли Огенквар передаваемыми сведениями?"

Ответ: да.

"2. Встречается ли нужда в большем количество сведений и какого рода?"

Ответ: если можно, в частности по английский армии и о боевых действиях.

"3. Не являются ли передаваемые французские сведения повторением известного уже?"

Ответ: да, но французские сведения приходят с пропусками, иногда ошибками, сведения же английской разведки их дополняют".

В заключение Ермолов просил довести до сведения английского Ген. штаба о "ревностной деятельности англ. майора Кампбеля на пользу русской армии". В ответ на эту просьбу русский Ген. штаб задал Ермолову вопрос: "Поблагодарят ли его (Кампбеля) за это англичане?"

Этот маленький вопросник вскрывает закулисную подоплеку взаимоотношений "союзников".

Кроме того, эта переписка показывает также нетактичность русского Ген. штаба, требовавшего сведений от английской разведки об английской же армии (ответ на вопрос 2-ой).

17 января того же года Ермолов по просьбе английского Генштаба просил "прислать германский шифр, если таковой оказался на подбитом русскими цеппелине". Кроме того, Ермолов сообщил, что англичане надеются в скором времени передать русским еще один турецкий шифр.

22 января 1916 года Ермолов послал в Ген. штаб полученные от англичан шифры:

1. Два экземпляра шифра турецкого военного министра Энверпаши;

2. Один экземпляр шифра турецкого великого визиря.

Русский Ген. штаб распределил эти шифры между министерством иностранных дел и штабом Кавказского фронта.

28 апреля 1915 г. Ермолов сообщил, что "с ночи 9 на 10 мая н. ст. германский показатель для сношений армий на русском фронте с флотом по-немецки "Neun milliarden".

Маленькая деталь. В официальном аппарате Ермолова состоял шифровальщиком великий князь Михаил Михайлович. Последнему очень хотелось проникнуть в разные секреты Ермолова. Выведенный из себя постоянными приставаниями своего "высокопоставленного" шифровальщика, Ермолов запросил Ген. штаб. Последний ответил:

"Представляется безусловно нежелательным посвящать великого князя в дела агентуры".

Этим, можно сказать, и исчерпывалась "агентурная" деятельность военного агента в Лондоне…

В Америке военным агентом состоял ген. Николаев. Оценку его разведывательной деятельности дает начальник разведывательного делопроизводства Огенквара в следующих выражениях: (см. его доклад от ноября 1916 года № 50.305):

"…В заключение необходимо оказать, что весь перечисленный материал, доставленный военным агентом в Америке, являясь совершенно несистематическим и даже случайным, совершенно не обрисовывает положения дел в Америке и не дает понятия о круге деятельности нашей военной агентуры в Америке.