Глава 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АГРОХИМИИ И ХИМИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

•

1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АГРОХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Знания о повышении плодородия почв с помощью разнообразных удобрительных средств накапливались в результате практической деятельности многих поколений земледельцев. Унавоживание почвы и внесение в нее различных хозяйственных отходов для повышения урожая возделываемых культур используется человечеством на протяжении тысячелетий. Уже во времена Римской империи применяли зеленое удобрение (запашка массы растений для улучшения плодородия почв в Египте), было известно об удобрительном действии золы, извести (мергеля), гипса. Однако суть этих приемов оставалась неизвестной, и предстоял долгий и сложный путь к раскрытию тайн питания растений.

Философы-материалисты Древней Греции на основе чисто умозрительных заключений говорили о том, что для жизни растений необходимы огонь, земля, вода и воздух. Они были недалеки от истины, поскольку солнце (огонь) действительно является источником света и энергии для фотосинтеза растений, земля — источником минеральных элементов питания, воздух — диоксида углерода (С02), а вода —это не только составная часть зеленых растений, на долю которой приходится не менее 3/4 их массы, но и важнейший фактор и участник всех основных процессов жизнедеятельности организма.

У древних авторов существовало представление о «жирах» почвы, от которых зависит ее плодородие. Эти представления в дальнейшем нашли развитие в гумусовой теории питания растений.

Весьма определенные воззрения на роль минеральных веществ и значение удобрений были высказаны еще в 1563 г. французским естествоиспытателем Б. Палисси, который писал, что соль есть основа жизни и роста всех посевов и что навоз, который вывозят на поля, не имел бы никакого значения, если бы не содержал соль, которая остается от разложения сена и соломы.

Почти через 100 лет опытами немецкого химика И. Глаубера (1656) было показано, что добавление селитры к почве оказывает сильное действие на повышение урожая растений. Однако ученые XVII в. не смогли этого оценить, так как до открытия азота оставалось еще более 100 лет, а роль азота в жизни растений установлена значительно позже.

Оригинальные мысли о воздушном питании растений были высказаны М. В. Ломоносовым в 1753 г.: «Преизобильное ращение тучных дерев, которые на бесплодном песку корень свой утвердили, ясно изъявляет, что жирными листами жирный тук из воздуха впитывают».

Связь воздушного и корневого питания растений была отмечена французским химиком А. Лавуазье, открывшим в 1775 г. наличие азота в атмосфере. Он писал: «Растения почерпают материалы, необходимые для своей организации, в воздухе, который их окружает, в воде, вообще в минеральном царстве».

Благодаря практическим запросам земледелия зарождались первые знания в области корневого минерального питания растений.

Русский агроном профессор И. М. Комов (1750—1792) в книге «О земледелии» подробно излагает значение отдельных сельскохозяйственных культур, говорит о необходимости удобрения «худой» земли, подчеркивает значение навоза не только как удобрения, но и его роль в сохранении влаги в почве, в улучшении структуры почвы. И. М. Комов отмечал также важную роль извести для повышения урожаев сельскохозяйственных культур.

Эти высказывания близки мыслям А. Т. Болотова (1738—1833), который в статье «О навозных солях» отмечал, что доступные растениям питательные вещества образуются из органических удобрений.

Роль «щелочно-соляных веществ», т. е. минеральных веществ, для питания растений изложил русский ученый А. П. Пошман (1792—1852) в книге «Наставление о приготовлении сухих и влажных туков, служащих к удобрению пашен».

М. Г. Павлов (1793—1840) считал, что удобрить почву — значит сделать ее более плодородной, улучшить физические свойства, устранить кислотность или ускорить разрушение органических веществ почвы.

В области минерального питания интересные взгляды излагались в конце XVIII столетия (1789) Рюккертом, отмечавшим, что каждое растение требует особого состава почвы, на которой оно удается всего лучше, и что некоторые растения при многолетней культуре без перерыва очень истощают поле. При этом он указывал на возможность устранения такого истощения с помощью удобрения, которое содержит преимущественно недостающее вещество.

В конце XVIII в. в Западной Европе была распространена гумусовая теория питания растения, выдвинутая в 1761 г. шведским химиком Валериусом. Верные суждения о большом значении гумуса для плодородия почвы сочетались в этой теории с неправильным представлением о том, что гумус является единственным веществом почвы, могущим служить пищей для растений.

Поскольку значение минеральных зольных солей в питании растения уже трудно было отрицать, Валериус предположил, что они способствуют растворению гумуса (который, как он ошибочно полагал, непосредственно усваивается через корни).

В 1836 г. благодаря работам французского ученого Ж. Буссенго было положено начало изучению круговорота питательных веществ в земледелии и установлен факт накопления азота в почве бобовыми культурами. Вместо гумусовой теории Ж. Буссенго развил азотную теорию питания, указал на первостепенное значение азота в земледелии и показал, что культура клевера (бобовых) в севообороте приводит к улучшению азотного баланса и к значительному увеличению урожая. Он высказал предположение, что бобовые усваивают азот из воздуха. Одновременно в его работах было показано, что количество углерода в урожае не связано с его количеством в навозе, а источником углерода для растений служит диоксид углерода (С02) воздуха.

Коренной поворот во взглядах на питание растений вызвало появление в 1840 г. книги немецкого ученого Ю. Либиха «Химия в приложении к земледелию и физиологии», в которой давалась уничтожающая критика гумусовой теории и была сформулирована теория минерального питания растений. Ю. Либих объяснил причину истощения почвы и выдвинул теорию удобрения почв для поддержания плодородия, основанную на полном возврате в почву всех взятых из нее минеральных веществ. Позднее К. А. Тимирязев отмечал, что учение о необходимости возврата — одно из величайших приобретений науки.

Показав, что истощение почвы различными элементами питания идет неравномерно, Ю. Либих сформулировал «закон минимума», по которому высота урожая зависит от количества минимального (т. е. наиболее недостающего) фактора. Например, если при выращивании кукурузы недостает азота или цинка, то сколько бы ни вносили фосфора, калия и других элементов, они не смогут поднять урожай.

Ю. Либих привлек внимание к изучению вопросов круговорота веществ и баланса элементов минерального питания. В наши дни эти проблемы являются основными и с точки зрения агрохимии, и с точки зрения охраны окружающей среды.

Работы Ю. Либиха принесли большую пользу, однако его взгляды не были лишены некоторых ошибок. Так, Ю Либих считал, что растения получают достаточное количество азота с осадками из атмосферы. Обогащение почвы азотом бобовыми растениями Ю. Либих объяснял тем, что они за долгий период роста поглощают больше аммиака из воздуха и больше поглощают азота, поступающего с осадками.

Мнение Ю. Либиха о том, что зольные вещества важны, а об азоте можно не беспокоиться, опроверглось многовековой практикой удобрения полей навозом.

Важное значение для развития теории минерального питания

имели опыты с выращиванием растений на бесплодных средах (воде или песке) при введении необходимых питательных веществ в виде минеральных солей. В 1858 г. Кноп и Сакс сумели довести растения при выращивании на искусственных питательных средах с использованием минеральных солей до полного созревания.

Исследования Гельригеля (1886) с бобовыми выявили способность этих культур усваивать молекулярный азот атмосферы с помощью развивающихся на их корнях клубеньковых бактерий.

Опытами с выращиванием растений на питательных смесях из минеральных солей была доказана потребность растений в азоте, фосфоре, калии, кальции, магнии, сере, а в последующем — в отдельных микроэлементах, показаны равноценность и незаменимость каждого из элементов минерального питания для растений.

Параллельно с развитием теории питания растений в сельском хозяйстве начинается применение минеральных удобрений. В середине XIX в. в практику сельскохозяйственного производства вошли два минеральных удобрения: чилийская селитра и суперфосфат В 1865 г. в Стассфурте стали добывать калийные соли.

В России систематические научные исследования в области питания растений и применения удобрений начинаются с 60—70-х годов XIX столетия. Особенно большое значение имели работы А. Н. Энгельгардта, Д. И. Менделеева, П. А. Костычева, К. А. Тимирязева.

Профессор А. Н. Энгельгардт (1832—1893), выдающийся демократический деятель того времени, автор писем «Из деревни» и «Химических основ земледелия», был горячим пропагандистом применения удобрений. А. Н. Энгельгардтом были выполнены работы по использованию фосфоритной муки в качестве фосфорных удобрений в Смоленской губернии. Важное значение А. Н. Энгельгардт придавал зеленому удобрению. Он отмечал, что фосфоритная мука и сидерация — средства для приведения в культурное состояние громадных масс северных земель. А. Н. Энгельгардт был активным сторонником и пропагандистом применения известкования и минеральных удобрений в сочетании с органическими удобрениями.

Активно работал в области земледелия русский химик Д. И. Менделеев (1834—1907). Он создал опытные станции по изучению действия удобрений в Петербургской, Московской, Смоленской и Симбирской губерниях. Выступая за создание научных основ отечественной агрономии, он считал необходимым проводить опыты с применением искусственных удобрений. В то же время Д. И. Менделеев — сторонник всестороннего подхода к повышению продуктивности земледелия. Он писал: «Я восстаю против тех, кто печатно и устно проповедует, что все дело в удобрении, что, хорошо удабривая, можно и кое-как пахать».

Д. И Менделеев провел первые полевые опыты по улучшению эффективности удобрений в различных районах страны, т. е. заложил основы Географической сети полевых опытов для выяснения закономерностей в действии удобрений по почвенно-климатическим зонам.

В 1884 г. вышла в свет книга одного из основоположников русской агрономической науки П. А. Костычева «Учение об удобрении», в которой он критиковал «теорию полного возврата», выдвинутую Ю Либихом. П.А. Костычев отмечал, что плодородие почвы зависит не только от количества в ней питательных веществ, но и от структуры почвы и других ее физических свойств. Структуру почвы он связывал с накоплением перегноя Им выполнены работы по характеристике фосфатного режима почв.

Профессор Г. Г. Густавсон (1843—1908) в книге «Двадцать лекций по агрономической химии» изложил вопросы химии почв и удобрений, анализа почв, удобрений, кормов.

В создании научных основ агрохимии большое значение имели классические исследования К. А. Тимирязева (1843—1920), внедрение им в научную практику методики вегетационных опытов. К. А. Тимирязев высоко ценил опытную работу. В 1872 г. он построил первый в России вегетационный домик.

Задачи, сформулированные К. А Тимирязевым применительно к земледелию, в полной мере относятся и к современной агрохимии. Основной научной задачей земледелия он считал изучение особенностей выращивания сельскохозяйственных растений, тщательный учет требований культурных растений к условиям внешней среды. Углубляясь в теоретические вопросы физиологии растений и ведя работы по ассимиляции в области, граничащей с физикой, К. А. Тимирязев одновременно не забывал об интересах земледелия и всегда подчеркивал близость агрономической химии к физиологии растений. К. А. Тимирязев всегда боролся с узким практицизмом, мешающим глубине научного исследования.

Наиболее ярко выражено отношение К. А. Тимирязева к агрономической химии в его книге «Земледелие и физиология растений» (1937). Книга представляет собой сборник избранных лекций, речей и переводов конца XIX —начала XX в. и посвящена учителю К. А. Тимирязева агрохимику Ж.-Б. Буссенго. «Живется хорошо растению — хорошо живется человеку; гибнет растение — неминуемое бедствие грозит и человеку», — писал К. А. Тимирязев в этой книге. Отсюда следует важный вывод: для того чтобы накормить человека, необходимо накормить растение, а это практическое применение агрохимии: «... все задачи агрономии, если вникнуть в их сущность, сводятся к определению и возможно точному осуществлению условий правильного питания растений».

В понимании К. А. Тимирязева наука «агрохимия» немыслима в изоляции от смежных отраслей естествознания. Он постоянно указывал на неразрывную связь агрономической химии с физиологией растений и земледелием. Родство агрохимии и физиологии растений очевидно: вторую К. А Тимирязев считал дочерью первой Именно эти две дисциплины определили прогресс земледелия в XIX в.

«Успехи агрономической химии, появление новых методов расширяют область науки, но только проверка непосредственно на растении сообщает полную достоверность ее объяснениям и выводам Земледелие стало тем, что оно есть, только благодаря агрономической химии и физиологии растений; это очевидно a priori (само собою) и доказывается самой историей». Касаясь взаимосвязи и взаимозависимости наук, К. А. Тимирязев проводит удачную аналогию: физиология животных — медицина, физиология растений (физиология питания) — агрономия: «подобно тому как физиология животных обязана своим началом медицинским школам, так физиология растений будет в значительной мере обязана своим развитием агрономическим школам, и в настоящее время сельскохозяйственные академии, опытные станции, кафедры агрономической химии едва ли не важнейшие центры, в которых развивается физиология растений, в особенности же физиология питания».

К. А. Тимирязев в XIX в. впервые в мире начал читать лекции по земледельческой химии. Он так определял главную задачу агрономической химии: «Она имеет своим предметом изменения и превращения вещества, связанные с ростом и питанием растений», т. е. именно то, что составляет главное содержание еще почти не существовавшей в то время физиологии растений.

Интересна и оригинальна для того времени трактовка К. А. Тимирязевым и самого земледелия. Понимая сложность возделывания культурных растений, он отмечает, что «... нигде, быть может, ни в какой другой деятельности не требуется взвешивать столько разнообразных условий успеха, нигде не требуется таких многосторонних сведений, нигде увлечение односторонней точкой зрения не может привести к такой крупной неудаче, как в земледелии», поэтому земледелие необходимо сделать научным и рациональным, а научным оно становится, если его основой является физиология растений и агрономическая химия. Согласно философии К. А. Тимирязева знание как цель —это наука, знание как средство —это искусство. «Искусство же земледелия, искусство, опирающееся на точные данные науки, состоит в том, чтобы освободить растение, а, следовательно, и земледельца от власти земли». Единство теории и практики земледелия К. А. Тимирязев видит в следующем: «Узнать потребность растения — вот область теории; прибыльно... удовлетворить эти потребности — вот главная забота практики».

К. А. Тимирязевым положено начало целому направлению в агрохимии — листовой диагностике минерального питания. «Вы подумайте только, когда растение голодно, оно само звонит, чтобы его накормили.» Он, пожалуй, первым в России начал исследовать физиологическую и биохимическую роль микроэлементов в жизни растений. Об этом свидетельствуют результаты его опытов по изучению влияния железа, никеля, марганца, кобальта и цинка на превращение филоксантина в хлорофиллин. Впоследствии эти и подобные исследования дали начало агрохимии микроэлементов.

Развитие агрохимии в нашей стране неразрывно связано с деятельностью Д. Н. Прянишникова (1865—1948). В 1887 г. Дмитрий Николаевич поступил учиться в Петровскую академию и остался в ней на всю жизнь. Здесь он получил степень магистра агрономии (1890), профессорствовал (1895—1948), здесь (впервые в мире) ввел в практику студентов постановку вегетационных опытов (1896), замещал директора по учебной части (1907—1913), а затем и сам стал директором (1916). Именно в «Петровке» он до последних дней своих оставался во главе созданной им кафедры агрономической и биологической химии.

Практическое применение агрохимии, которая служит теоретической базой химизации земледелия, Д. Н. Прянишников рассматривал как мощное средство повышения производительности труда. А зачем это было необходимо, если Россия, издавна считавшаяся аграрной страной, вывозила хлеб в другие страны? Ответ мы находим в трудах Д. Н. Прянишникова. Дело не в том, что Россия из года в год собирала высокие урожаи хлебов, а в том, что она была аграрной страной только по составу населения, страной, в которой крестьяне питались по-вегетариански (вспомним С. Есенина, описывающего благополучную деревню: «...по праздникам — мясо и квас...»). Другие страны, например Германия, покупали русский хлеб, чтобы скармливать его скотине, получая при этом 1 фунт мяса из 4—5 фунтов зерна (средний урожай пшеницы в период 1908—1912 гг. в России составлял 45 пудов, в Германии — 140 пудов).

Д. Н. Прянишников отмечал, что: «Россия должна избегнуть противоречия между улучшением питания населения и экспортом», а для этого необходимо «создать действительные избытки хлеба». Каким образом? Средствами обработки почвы, механизацией или «химификацией», как в то время называли применение минеральных удобрений, или другими приемами? Не умаляя других средств повышения урожаев, Дмитрий Николаевич выбрал хи-мификацию. Он умел выбирать главное; впоследствии выяснилось, что применение удобрений обеспечивает по крайней мере половину прибавки урожаев от интенсивных приемов.

Научные интересы Д. Н. Прянишникова отличались широтой охватываемых вопросов. Под его руководством изучали фосфорное питание растений, в частности усвоение растениями фосфора из фосфоритов и применение фосфоритной муки в качестве удобрения.

В связи с разработкой Соликамских калийных залежей Д. Н. Прянишников и его ученики выполнили ряд работ по использованию растениями калийных солей. Он всегда уделял большое внимание изучению роли биологического азота в земледелии, подчеркивал необходимость использования органических удобрений. Д. Н. Прянишников организовал работы по изучению действия микроэлементов на растения. Он доказал, что аммонийные соли являются равноценным источником азотного питания для растения, как и соли азотной кислоты. Были установлены условия, при которых снабжение растений аммонийными солями не приводит к нежелательным вторичным эффектам. Эти работы имели чрезвычайно важное значение, так как способствовали решению вопроса о применении аммонийных солей в качестве азотных удобрений.

Превращение азотистых веществ у растений Д. Н. Прянишников начал изучать с распада белковых веществ и дальнейших превращений продуктов распада. Было известно, что при прорастании семян, богатых белковыми веществами, образуется большое количество аспарагина. Д. Н. Прянишников доказал, что при распаде белков образуются аминокислоты, от которых в дальнейшем отщепляется аммиак. При прорастании семян образующийся аммиак связывается в виде аспарагина и таким образом переводится в неядовитое соединение, а аспарагин в растениях может вновь использоваться в процессах биосинтеза. Д. Н. Прянишников назвал аспарагин «обезвреженным аммиаком». Эти работы показали наличие тесной связи между азотным и углеводным обменом. Изучая азотнокислый аммоний, соль, в которой сочетаются аммиак и нитрат, Д. Н. Прянишников назвал «удобрением будущего».

Огромное значение для решения практических вопросов применения удобрений, развития азотно-туковой промышленности в нашей стране имели классические исследования Д. Н. Прянишникова по азотному обмену и питанию растений, а также его работы по использованию калийных и местных (навоз, торф, зола) удобрений, известкованию почв. Много труда Д. Н. Прянишников затратил на изучение сроков, доз и способов внесения удобрений, размещения их в севооборотах, удобрения отдельных культур.

Предметом постоянной заботы Дмитрия Николаевича было агрохимическое образование. Он никогда не противопоставлял учебное образование и научную работу. Часто цитируя высказывание Пирогова о том, что «научное и светит и греет», а «учебное без научного — только блестит», он строил учебный процесс таким образом, чтобы самостоятельные исследования студентов занимали в обучении видное место. Правильное соотношение научного и учебного процессов в понимании Д. Н. Прянишникова наилучшим образом характеризует девиз его научно-педагогической деятельности: «Исследуя — учим».

Как и большинство выдающихся ученых, Д. Н. Прянишников мог по праву гордиться огромной армией своих учеников: практически все отечественные специалисты-агрономы, не говоря об агрохимиках, в той или иной степени учились у него. Среди его учеников гордость отечественной науки академик Н. И. Вавилов — великий сеятель, агроном, растениевод, географ, эколог, историк, этнограф, генетик, селекционер, оставивший миру замечательные творения в области происхождения, изменчивости, иммунитета и экологии растений, оценивший, насколько это было возможно, ресурсы мировой флоры для использования в народном хозяйстве.

Под редакцией Д. Н. Прянишникова вышло 17 томов сборника «Из результатов вегетационных опытов и лабораторных работ». При его активном участии были организованы Научный институт по удобрениям при ВСНХ, Всесоюзный институт удобрений, агротехники и агропочвоведения, Центральный научно-исследовательский институт сахарной промышленности. Фундаментальные труды Д. Н. Прянишникова, в том числе «Агрохимия» и «Азот в жизни растений и земледелии СССР», до настоящего времени используют для подготовки специалистов как в нашей стране, так и за рубежом.

Благодаря плодотворной научной деятельности Д. Н. Прянишникова и созданной им российской школы агрохимиков агрохимия в нашей стране развивается на физиологической и биохимической основе, тесно связана с практическими задачами химизации земледелия. Трудами Д. Н. Прянишникова, его соратников и учеников утвержден приоритет отечественной науки в решении многих проблем агрохимии.

В развитие отечественной агрохимии большой вклад внесли многие русские ученые. П. С. Коссович (1862—1915) показал возможность усвоения растениями аммиачного азота без перехода его в нитратный. Он доказал, что клубеньковые бактерии связывают азот атмосферы, поступивший через корни, а не через листья бобовых растений. Им исследованы процессы усвоения свободно-живущими бактериями азота воздуха.

К. К. Гедройц (1872—1932) установил виды поглотительной способности почвы, выяснил, что в процессах обмена, происходящих в почве, участвуют гумус, органические остатки почвы, минеральная часть почвы и микроорганизмы. Трудами К. К. Гедройца установлена потенциальная кислотность почвы, обоснована теоретическая база для применения известкования и гипсования почв. Им выдвинуто положение о том, что все почвы обладают способностью обменивать содержащиеся в их поглощающем комплексе поглощенные катионы (как металлы, так и водород), причем количество катионов, поглощенных почвой, эквивалентно количеству катионов, вытесненных из почвенного раствора. Было установлено, что реакции обмена между катионами протекают моментально.

А. Н. Лебедянцев (1878—1941) впервые установил возможность эффективного применения фосфоритной муки в северной части Центрально-Черноземной зоны. Им проведены исследования сравнительной эффективности минеральных удобрений в разных районах нашей страны.

О. К. Кедров-Зихман (1885—1964) разработал теоретические основы действия извести. Им было изучено влияние на растения магния и бора.

П. Г. Найдин (1893—1969) — инициатор создания и руководитель Всесоюзной географической сети опытов с удобрениями ВИУА, автор более 150 научных и научно-популярных работ по применению удобрений в различных районах страны, методике опытного дела, построению системы удобрения в севооборотах и другим вопросам.

Д. А. Сабинин (1889—1951) проводил научные исследования по минеральному питанию и другим разделам физиологии растений. В 1940 г. им была опубликована монография «Минеральное питание растений», удостоенная премии имени К. А. Тимирязева. Под руководством Д. А. Сабинина проводились исследования по изучению метаболических процессов в корневых системах. Им разрабатывались вопросы водного режима растительных клеток и тканей, структуры протопласта, изучались процесс фотосинтеза и связь его с минеральным питанием растений.

И. Г. Дикусар (1897—1973) — автор многих работ по азотному питанию растений, роли азота и фосфора в обмене веществ, условиям аммонийного и нитратного питания растений.

М. В. Каталымов (1907—1969) проводил исследования по теории и практике применения микроэлементов в сельском хозяйстве.

Положительную роль в обучении кадров агрохимиков сыграл учебник «Агрохимия» (1954 г.) под редакцией А. Г. Шестакова, который стал заведующим кафедрой агрохимии после Д. Н. Прянишникова.

Ф. В.Турчин (1902—1965) занимался агрохимической оценкой различных форм простых и сложных минеральных удобрений. Будучи инициатором применения соединений, меченных стабильным изотопом азота 15N, он провел классические исследования по поступлению в растения и использованию на синтез аминокислот и белков азота нитратов, аммония и амидов. Этими исследованиями были установлены последовательность образования в растениях отдельных аминокислот и факт постоянного обновления белков. Ф. В.Турчин изучал также процессы биологической фиксации азота.

В. М. Клечковский (1900—1972) занимался вопросами фосфатного питания растений, количественных закономерностей действия удобрений, оптимального соотношения элементов питания растений. Он один из основоположников агрохимии искусственных радионуклидов. Одним из приемов снижения содержания в сельскохозяйственной продукции радионуклидов является применение минеральных и органических удобрений.

В. М. Клечковский подчеркивал, что в своем развитии агрохимия опирается и, несомненно, будет опираться на понимание механизмов обмена веществ и энергии до самых глубоких уровней: субмолекулярного, молекулярного, субклеточного, клеточного и т. д. ...Если биохимик может остановиться на молекулярном и клеточном уровне, а физиолог — ткани и органа, то агрохимик должен «уровень урожая, проблему обмена веществ рассматривать на уровне севооборота, хозяйства, народного хозяйства в целом, тогда вместо обмена говорят о круговороте веществ Прянишни-ковское направление в агрохимии характеризуется изучением связи между питанием и метаболизмом».

Проблема рационального использования шлаков интересовала В. М. Клечковского и А. В. Владимирова. Происходит иной ход процесса нейтрализации почвенной кислотности с образованием в почвенном растворе подвижной кремнекислоты с дальнейшим взаимодействием ее с почвой и растениями. В результате исследований В. М. Клечковский показал, что при взаимодействии фосфатов с почвами сочетаются процессы обменного поглощения и химического осаждения. Поглощение фосфат-ионов в почвах, насыщенных основаниями, обычно объясняется образованием фосфатов кальция. Однако размеры сорбции меченого 32Р были одинаковы даже, когда в почве в поглощенном состоянии находился не кальций, а калий. С применением меченых атомов изучено влияние размеров гранул, их глубины и частоты заделки на поступление 32Р в растения. Показано, что распределение 32Р по органам растения при некорневом питании фосфором осуществляется медленнее и неравномернее, что подчеркивает особую роль корней. Методом меченых атомов установлено, что коэффициент использования по разности неточен, так как при внесении в рядки фосфора может эффективнее использоваться фосфор почвы за счет лучшего развития растений. В то же время в присутствии легкодоступного фосфора удобрений может уменьшиться и фосфор почвы.

В. М. Клечковский был ближайшим учеником Д. Н. Прянишникова, который прививал глубокое уважение к теории, стремление к совершенствованию методики, к обоснованию выводов и предположений. Этот путь в науке не всегда легок и прост. Чтобы связать теорию и практику, необходимо развивать теоретические исследования. Д. Н. Прянишников любил цитировать слова Герцена — «без науки научной не было бы науки прикладной». Возникновению сельскохозяйственного производства не предшествовало развитие научных знаний. Это создало почву для появления умозрительных, догматических натурфилософских концепций и представлений, очень далеких от науки. «Представители таких концепций, не опирающихся ни на строгую естественнонаучную теорию, ни на тщательный эксперимент, щедры на посулы, они любят похвалиться своей связью с практикой, но мало заботятся о том, что за отсутствием действительно научной теории им нечего связывать с практикой», — писал Д. Н. Прянишников.

В. М. Клечковский придавал большое значение химизации: «Химизация — это могучий рычаг технического прогресса в сельском хозяйстве, ...было бы большим заблуждением надеяться, что химизация может успешно развиваться без одновременного, и не только одновременного, но и опережающего развития своей научной основы — агрохимии. В химизацию вкладываются громадные средства. Первый долг ученых — эффективное научное обоснование мероприятий по химизации».

Д. Н. Прянишников на вопрос — что такое агрохимик? — отвечал: «Агрохимик — это лучший агроном среди химиков и лучший химик среди агрономов». В. М. Клечковский подчеркивал, что для агрохимика необходим высокий уровень фундаментальных знаний в химии, физике, математике. Выражая слова благодарности своим учителям, В. М. Клечковский говорил, что они воспитывали своим примером готовность к борьбе за научную правду, за отстаивание научных позиций и непримиримость к догматизму, начетничеству и верхоглядству. Ибо нет более опасного для авторитета науки, чем облаченное в наукообразную форму невежество.

Я. В. Пейве (1906—1976) разработал теорию дифференцированного применения микроудобрений в растениеводстве с учетом содержания усвояемых форм микроэлементов в почвах и физиологических особенностей растений. Он внес ценный вклад в разработку теории действия металлов-микроэлементов на ферменты и ферментные системы. Им проведены исследования по агрохимии калия, алюминия, кальция и фосфора, разработаны новые методы определения подвижных форм микроэлементов в почвах и выполнены работы по изучению содержания и закономерностей распределения в почвах микроэлементов. Я. В. Пейве много внимания уделял выяснению роли микроэлементов в процессе симбиотической фиксации молекулярного азота атмосферы.

Н. С. Авдонин (1903—1980) изучал особенности питания растений в разные периоды их роста и разработал теоретические основы подкормки растений. Он занимался также вопросами повышения плодородия дерново-подзолистых почв, разработкой приемов, улучшающих свойства этих почв и повышающих эффективность на них минеральных удобрений. Под его руководством выполнены исследования по зимостойкости зерновых и многолетних трав для Нечерноземной зоны и влиянию почв и удобрений на качество сельскохозяйственной продукции.

А. В. Соколов (1898—1980) организовал комплексные исследования по агрохимической характеристике почв бывш. СССР и потребности их в удобрениях. Он разработал метод определения обменной кислотности почв, методику определения форм почвенных фосфатов, а также содержания фосфорных соединений в растениях. А. В. Соколов изучал значение фосфоритования, природу закрепления фосфора в почвах. Им был предложен метод производства гранулированного суперфосфата. Много внимания он уделял изучению фосфорного обмена растений, выяснению оптимальных условий питания растений и динамики почвенных процессов. Им разработан радиобиологический метод определения истинного коэффициента использования фосфора растениями, выполнены оригинальные работы в области физиологии растений, агрохимии и почвоведения.

С. И. Вольфкович (1896—1980) — один из авторов технологии переработки апатитового сырья на суперфосфат. Им выполнены исследования по экстракции фосфорной кислоты из отечественного фосфатного сырья. Под его руководством проведены работы по химии и технологии минеральных удобрений. С. И. Вольфкович совместно с Д. Н. Прянишниковым внес большой вклад в разработку и проведение химизации сельскохозяйственного производства в нашей стране.

3. И.Журбицкий (1896—1986) изучал вопросы теории питания растений и методики постановки вегетационных опытов. Им были выполнены работы в области дифференцированного питания растений и специфики питания отдельных сельскохозяйственных культур.

Т. Н. Кулаковская (1919—1986) изучала действие минеральных и органических удобрений на урожай сельскохозяйственных культур и плодородие почвы. Под ее руководством разработаны научные основы и осуществлены практические мероприятия по повышению продуктивности земледелия и плодородия почв Белоруссии.

1.2. УДОБРЕНИЕ — ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЕВ

Разность между приходом и расходом элементов питания в почве составляет баланс элементов питания.

Вынос элементов питания из почвы устанавливается количеством элементов питания, отчуждаемых из почвы урожаем основной и побочной продукции с единицы площади. Возврат элементов питания в почву определяется количеством элементов питания, возмещаемых с удобрениями, а также за счет поступления с семенами, пожнивно-корневыми остатками, в процессе фиксации молекулярного азота атмосферы, с осадками и др.

Сельскохозяйственные культуры характеризуются различной потребностью в элементах питания, разным выносом питательных веществ из почвы с урожаем. Для получения урожая зерна пшеницы примерно в 3 т/га необходимо 110 кг N, 40 Р205, 70 кг К20. С урожаем картофеля в 30 т/га выносится с 1 га 150 кг N, 60 Р205, 270 кг К20. При выращивании без удобрений растения истощают почву, урожай из года в год снижается.

Основная задача агропромышленного комплекса — надежное обеспечение страны продовольственным и сельскохозяйственным сырьем. Решение этой задачи возможно лишь на основе дальнейшего роста урожайности, повышения продуктивности каждого гектара земли.

Опыт мирового земледелия убедительно показывает, что уровень урожайности тесно связан с количеством применяемых удобрений (табл. 1)

1. Применение минеральных удобрений и урожай зерновых (в среднем за 1986—1988 гг., Попов, 1999)

| Страна | Внесение минеральных удобрений, кг д в/га | Средняя урожайность, т/га |

| Россия | 99 | 1,59 |

| США | 103 | 4,35 |

| Англия | 359 | 5,67 |

| ФРГ | 427 | 5,39 |

| Голландия | 771 | 6,93 |

Особенно четко зависимость между производством зерна и применением минеральных удобрений можно проследить на примере России, где происходят резкое снижение применения минеральных удобрений (табл. 2) и плодородия почв (табл. 3).

2. Применение минеральных удобрений и производство зерна в России (в среднем за год, Попов, 1999)

| Показатель1986-1990 гг1995-1997 гг1998 гПоставлено минеральных удобрений | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| млн т д в | 12,8 | 1,6 | 1,0 | ||

| кг/га пашни | 99 | 12 | 8 | ||

| Валовой сбор зерна, млн т | 104 | 72 | 48 | ||

| Урожайность зерновых, т/га | 1,59 | 1,35 | 0,95 | ||

| 3. Баланс питательных веществ в земледелии России, кг/га (в среднем за год, Попов, 1999) | |||||

| Годы | Поступление | Вынос | Баланс | ||

| с мнеральными удобрениям | с органическими удобрениями | всего | урожаями | ||

| Азот | |||||

| 1966-1970 | 10 | 9 | 19 | 31 | -12 |

| 1971-1975 | 18 | 12 | 30 | 33 | -3 |

| 1976-1980 | 23 | 16 | 39 | 36 | +3 |

| 1981-1985 | 29 | 20 | 49 | 29 | +20 |

| 1986-1990 | 36 | 20 | 56 | 34 | +22 |

| 1991-1995 | 16 | 10 | 26 | 34 | -8 |

| В том числе 1994— 1995 9 | 7 | 16 | 33 | -17 | |

| 1996 | 8 | 4 | 12 | 30 | -18 |

| Годы | Поступление | Выносурожаями | Баланс | ||

| с ьгинеральными удобрениями | с органическими удобрениями | всего | |||

| Фосфор | |||||

| 1966-1970 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 |

| 1971-1975 | 10 | 5 | 15 | 12 | +3 |

| 1976-1980 | 17 | 7 | 24 | 13 | +11 |

| 1981-1985 | 21 | 9 | 30 | 12 | + 18 |

| 1986-1990 | 30 | 9 | 39 | 15 | +24 |

| 1991-1995 | 11 | 5 | 16 | 12 | +4 |

| В том числе 1994— 1995 | ; 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |

| 1996 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |

| Калий | |||||

| 1966-1970 | 6 | 9 | 15 | 32 | -17 |

| 1971-1975 | 10 | 12 | 22 | 34 | -12 |

| 1976-1980 | 16 | 16 | 32 | 36 | -4 |

| 1981-1985 | 17 | 20 | 37 | 37 | 0 |

| 1986-1990 | 20 | 21 | 41 | 44 | -3 |

| 1991-1995 | 7 | 11 | 18 | 34 | -16 |

| В том числе 1994 — 1995 | i 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |

| 1996 | 1 | 5 | 6 | 28 | -22 |

В середине XX в. свершилась так называемая «зеленая революция», отцом которой является Норман Борлауг. Известно, что страны с высоким уровнем химизации сельского хозяйства характеризуются наиболее высокими урожаями. Повышение урожаев базируется на новых сортах интенсивного типа и улучшении агротехники, т. е. резком увеличении применения элементов питания и средств защиты растений с созданием прогрессивных технологий возделывания культур.

По обобщению академика РАСХН В. Ф. Ладонина (1999), производство зерна в мире утроилось: с 630 млн т в 1950 г. до 1970 млн т в 1990 г. За этот же период использование минеральных удобрений в мире увеличилось в 10 раз (с 14 до 140 млн т). При этом производство зерна возрастало за счет интенсификации земледелия, а не за счет расширения посевных площадей. Урожай зерновых культур во второй половине XX в. вырос в 2,5 раза, увеличиваясь в среднем по зерновым культурам в мире в целом на 2,1 % в год.

Применение удобрений с 1970 по 1990 г. увеличилось в развивающихся странах с 26 до 83 кг/га, в странах Восточной Азии и Тихого океана с 36 до 190, в Европе с 88 до 142, в СНГ и КНДР с 46 до 110 кг/га. В 1990 г. урожайность зерновых в КНДР достигла

4,2 т/га. Мировые рекорды составили по пшенице более 16 т/га, а по кукурузе — более 22 т/га. Еще выше величина физиологической продуктивности растений, достижение которой по каждому

сорту является задачей науки и практики. Для этого необходимо правильно оценить все слагающие урожай факторы — хозяйственные, биологические, природные и случайные и устранить потери урожая по каждому из них.

|

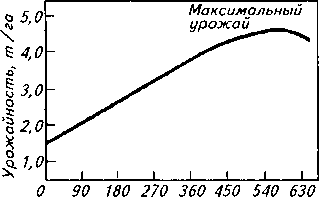

| Доза NPK, кг /гаРис. 3. Зависимость урожайности от дозы удобрений |

По подсчетам специалистов, на 50 % рост урожайности определяется применением удобрений и около 50 % прироста приходится на другие факторы: агротехнику, сорта, мелиорацию и т. п. По данным научно-исследовательских учреждений США, рост урожайности в этой стране в послевоенные годы был на 41 % за счет минеральных удобрений, на 15—20 % — гербицидов и других химических средств защиты растений, 15 % прироста приходилось на более совершенную агротехнику, 8 — на гибридные семена, 5 —на ирригацию и 11 — 18 % — на прочие факторы.

С ростом урожая возрастает потребление питательных веществ растениями, поэтому чем выше планируемая урожайность любой культуры, тем больше требуется удобрений. Однако необходимо учитывать, что урожай возрастает в прямой зависимости от увеличения доз удобрений лишь до определенного уровня, при котором достигается наибольшая оплата единицы удобрения получаемой сельскохозяйственной продукцией.

Производство минеральных удобрений требует значительных затрат энергии. Поэтому увеличение доз удобрений экономически оправданно, пока издержки, связанные с применением дополнительного количества удобрений, полностью окупаются стоимостью прибавки урожая (рис. 3).

Основная задача химизации земледелия в нашей стране — обеспечение максимальной отдачи от удобрений. Применение удобрений должно сочетаться с высокой агротехникой (табл. 4).

| 4. Действие комплекса агроприемов на урожай картофеля на песчаных почвах | ||

|---|---|---|

| Вариант опыта | Урожайность,т/га | Прибавка,т/га |

| Без удобрений, поздняя посадка, мелкие клубни, недостаточный уход | 9,1 | — |

| Удобрение | 16,0 | 6,9 |

| Улучшенная агротехника, без удобрений | 15,4 | 6,3 |

| Улучшенная агротехника, с удобрениями | 27,4 | 18,3 |

Важное значение в рациональном использовании удобрений имеют время внесения их и способы заделки (табл. 5).

| 5. Прибавка урожайности сахарной свеклы (т/га) в зависимости от времени внесенияи способов заделки удобренийПри внесении NPK | ||

|---|---|---|

| WIIblinct>l исШЦИ» | весной под культиватор | осенью под плуг |

| Харьковская | 2,7 | 6,5 |

| Мироновская | 2,6 | 5,0 |

| Курская | 3,7 | 6,0 |

Эффективность минеральных удобрений значительно возрастает при орошении или при достаточном количестве атмосферных осадков (рис. 4).

Применение удобрений повышает и качество урожая. Многочисленными исследованиями в различных почвенно-климатических условиях нашей страны установлено влияние доз и форм азотных удобрений на изменение качества зерна, особенно белковости зерна озимой пшеницы.

Отмечая высокие темпы химизации земледелия, следует подчеркнуть важность органических удобрений, о чем свидетельствует многовековая практика их применения. Возрастающее применение минеральных удобрений способствует повышению урожая, что, в свою очередь, позволяет увеличивать поголовье скота, в результате чего увеличивается и количество навоза.

Д. Н. Прянишников считал, что неправильное отношение к навозу — это неправильное отношение к элементам питания минеральных удобрений. Органические удобрения, и в первую очередь навоз, являются одним из основных элементов системы удобрения.

| N80P110K50 |  |

| поливов |

N50^75^30

полива

М-14-Щ Пять

Рис. 4. Влияние доз удобрений на урожайность яровой пшеницы (т/га) в зависимости от числа поливов

Поданным научно-исследовательских учреждений, в Нечерноземной зоне 20—30 т навоза, внесенного на 1 га, дают прибавку урожая зерновых 0,6—0,7 т/га, картофеля 6—7, корнеплодов до 15, силосных культур 15—20 т/га. Последействие навоза продолжается в течение 4—5 лет. За это время каждая тонна его дает прибавку продукции (в пересчете на зерно), равную 0,1 т.

Так, в опытах Долгопрудной станции 36 т/га навоза на четырех культурах севооборота дали в пересчете на зерно 3,4 т/га дополнительной продукции (табл. 6).

| 6. Прибавки урожая в севообороте от внесения 36 т/га навоза (среднее за 15 лет) | ||

|---|---|---|

| Культура | Прибавка, т/га | В пересчете на зерно, т/га |

| Рожь (зерно) | 1,07 | 1,07 |

| Овес (зерно) | 0,53 | 0,53 |

| Клевер (сено) | 0,65 | 0,26 |

| Кормовая свекла (корни) | 15,56 | 1,55 |

| Всего | — | 3,41 |

1.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ И ИХ ПРОИЗВОДСТВО

Химизация земледелия — основа повышения урожаев сельскохозяйственных культур при одновременном улучшении качества получаемой продукции и повышении плодородия почвы.

Внесение удобрений выгодно с экономической точки зрения.

Расчеты показывают, что 1 руб., затраченный на минеральные удобрения, обеспечивает получение продукции растениеводства в среднем на 2,2 руб. Удельный вес затрат на приобретение и внесение минеральных удобрений в целом по стране до 1990 г. составлял 15—17 % всех затрат в растениеводстве.

Оплата удобрений зависит от естественного плодородия почвы. Так, в Нечерноземной зоне с высокой влагообеспеченностью и низким естественным плодородием почвы при урожайности зерновых 3 т/га и выше за счет удобрений получается 70—80 % прироста урожая. В сухой степи на долю удобрений приходится лишь половина прироста урожая. Здесь важную роль играют система обработки почвы и накопление влаги, засухоустойчивость сорта и другие показатели.

До 1990 г. в нашей стране осуществлялась последовательная интенсификация сельскохозяйственного производства на базе широкого использования химизации, механизации, мелиорации. Была разработана комплексная программа развития сельского хозяйства, осуществление которой позволило значительно увеличить количество сельскохозяйственной продукции.

Особое внимание обращалось на дальнейшее развитие сельского хозяйства Нечерноземной зоны России. Почвы этой зоны ха-растеризуются низким естественным плодородием, поэтому здесь с особой остротой стоит вопрос о наиболее эффективных приемах применения средств химизации, особенно удобрений и известкования кислых почв. В Нечерноземье осуществлялась обширная программа мелиоративных мероприятий; особое внимание уделялось известкованию кислых почв.

Разработка и осуществление планов химизации базируются на интенсивном развитии агрохимии, которое стало возможным только благодаря успехам многих биологических дисциплин, а также решению ряда методических вопросов.

В практике сельскохозяйственного производства используют прогрессивные способы применения удобрений — локальное внесение минеральных удобрений (допосевное, припосевное, корневая подкормка), обеспечивающее более высокую окупаемость, особенно в районах Поволжья и Сибири. Первоочередной задачей после химизации и мелиорации становится улучшение физических свойств почвы, во многом определяемых качеством и количеством гумуса. Нерегулируемость водно-физических свойств почвы лимитирует рост урожайности.

Известно, что сельскохозяйственные культуры наиболее отзывчивы на внесение азотных удобрений. Расчетами, проведенными в ЦИНАО, установлено, что в среднем по стране оплата прибавкой урожая 1 кг азота составляет в зависимости от дозы от 4,5 до 8 кг/га зерна пшеницы, 1 кг Р205 — от 4 до 7,3 кг/га, а 1 кг К20 —от

2.2 до 3,7 кг/га зерна. Одновременное применение азотных, фосфорных и калийных удобрений существенно повышает их эффективность.

На эффективность действия удобрений сильно влияет реакция среды. Анализ многочисленных полевых опытов и проведенные расчеты показали, что прибавка урожая зерна пшеницы от внесения 60 кг/га фосфора составляет 0,18 т/га при pH 5,5 и 0,6 т/га при pH 6,5. На дерново-подзолистых почвах увеличение pH на единицу повышало урожайность озимой пшеницы на 51,2%, озимой ржи на 24,5 %, яровой пшеницы и ячменя на 11,5 %. В то же время при pH почвы выше 6,5 для растений становятся труднодоступными некоторые элементы минерального питания, в частности железо и марганец, растворимость которых резко падает.

При низких уровнях применения минеральных удобрений и низком содержании соответствующих питательных веществ в почве оплата урожаем выше, а с повышением дозы удобрений окупаемость 1 кг питательных веществ снижается. По данным агрохимической службы, в среднем по стране оплата 1 кг Р205 составляет

7.3 кг зерна озимой пшеницы при дозе 30 кг/га и только 4,2 кг — при 120 кг/га. Аналогичные данные получены и по калийным удобрениям. В то же время в ряде опытов, проведенных в Англии и Франции, показано, что при внесении азота от 1 до 200 кг/га наблюдалась линейная зависимость роста урожая пшеницы и величина его достигала 8 т/га. Естественно, что такая прямая зависимость между урожаем и дозами азота может быть получена только, если внесение этого элемента осуществляется на оптимальном уровне обеспеченности растений фосфором, калием и другими элементами минерального питания, при соблюдении высокой агротехники.

Причин низкой эффективности удобрений в современной сельскохозяйственной практике много. Это и недооценка человеческого фактора, и недостаточное внимание к подготовке и переподготовке кадров, недостаточная заинтересованность работников всех звеньев в конечном результате. Это и отсутствие сбалансированной поставки всех элементов питания в нужном ассортименте, наличие около 40 млн га кислых почв, требующих известкования, применение некомпостированного навоза, содержащего до 10 млн семян сорняков в каждой тонне, неравномерность внесения удобрений, требующая дальнейшего совершенствования машин и большего внимания к использованию жидких удобрений. По данным агрохимической службы, низким содержанием подвижного бора характеризуется 50 % обследованных пахотных земель в стране, молибдена — 59,5, меди — 43, цинка — 55, марганца — 15,6, кобальта — 67 %. Половина земель страны имеет низкое содержание подвижного фосфора.

Недостаток теоретических разработок, их отрыв от практики, ряд хозяйственных недоработок, а также наличие трудноуправляемых факторов (засуха, переувлажнение, солнечная радиация и др.) привели к сравнительно низким урожаям зерновых, картофеля, сахарной свеклы и других культур.

Известно, что недостаток даже одного элемента питания существенно сдерживает рост урожайности, поэтому необходим строгий контроль за содержанием элементов питания в почве и потреблением их растениями. К сожалению, отсутствуют глубокие научные разработки по вопросам накопления и миграции элементов питания в почве в результате комплексного агрохимического окультуривания полей, разработки по применению высоких доз жидких удобрений, промышленных отходов и т. д.

В 90-е годы произошло резкое уменьшение применения удобрений в России — в 9—10 раз. В результате снизилось содержание гумуса, повысилась кислотность почв, стал отрицательным баланс элементов питания. Без применения средств химизации быстро падает почвенное плодородие и как следствие резко снижаются урожаи. Агрохимики начали определять темпы падения плодородия почвы. В опытах, проводимых на базе Смоленского филиала ВИУА, за 7 лет отмечено снижение содержания Р205 на 50 %.

В то же время из страны вывозят удобрения, которые при внесении их в почвы России дали бы гораздо больший экономический эффект, так как 1 кг действующего вещества удобрений дает 4—8 кг зерна. В 1986—1990 гг. в России потреблялось 13 млн т минеральных удобрений. Минимальная потребность России в удобрениях составляет 10 млн т, а в известковых материалах — 35,5 млн т. Для расширенного воспроизводства необходимо минимум 16,5 млн т удобрений. Но в 1994—1998 гг. поставка удобрений сельскому хозяйству составила 1,4—1,6 млн т, а продажа за рубеж — от 6,9 до 8 млн т, причем на внутреннем рынке цены на удобрения превосходят мировой уровень, а на внешнем составляют 70—80 % от мировых цен.

Фактически по стране на 1 га пашни вносят 10—12 кг действующего вещества удобрений. В результате производится меньше продукции. Так, валовые сборы зерна в России в 1986—1990 гг. составили в среднем 104,2 млн т, в 1995 г. — 63,4 млн т, в 1996 г. —

69,3 млн т.

Академик РАСХН В. Ф.Ладонин (1999) приводит данные по вкладу различных факторов в формирование урожая при экстенсивном и интенсивном земледелии (табл. 7).

| 7. Вклад различных факторов в формирование урожая, % | ||

|---|---|---|

| Фактор формирования урожая | При экстенсивном земледелии | При интенсивном земледелии |

| Естественное плодородие | 40 | 10 |

| Погода | 20 | 15 |

| Обработка почвы | 20 | 10 |

| Удобрения | 10 | 30 |

| Сортовые семена | 5 | 30 |

| Защита растений | 5 | 15 |

| Среднее производство, т/га | 1,5-2,5 | 4,0-5,0 |

Автор справедливо отмечает, что экстенсивное земледелие неспособно экологизировать ситуацию, ведет к расхищению естественного плодородия почв и дает чрезвычайно низкую продуктивность пашни. Средние урожаи России конца XX в. сопоставимы со средними урожаями Европы конца XIX в. Стратегия российского земледелия на начало XXI в. должна состоять в его интенсификации, уровень производства зерна необходимо довести к 2025 г. до 170—190 млн т, что позволит России обеспечить свою продовольственную безопасность. Продуктивность пашни должна составить не менее 4—5 т зерна на 1 га.

Исследователи считают, что максимальная потенциальная урожайность зерновых культур может составить 20 т/га (в окрестностях устья реки Нил), для Европы — 23 т/га, для Поволжья — 13 т/га. По величине ФАР в зоне черноземов Сибири и Зауралья возможно получать 10 т/га зерна. Действительный возможный урожай составляет 60—80 % потенциально возможного.

Урожай, получаемый в практике сельскохозяйственного производства, как правило, значительно ниже потенциального. Колебания в урожайности отдельных культур, даже в пределах сравнимых почвенно-климатических условий, иногда бывают очень велики. В связи с этим весьма важно проанализировать в каждом случае вклад различных факторов в формирование урожая, выявить и устранить причины, сдерживающие рост, и оптимизировать факторы, стимулирующие увеличение продуктивности растений.

Как отмечалось, на практике средние урожаи еще далеки от результатов, получаемых в опытах и передовыми хозяйствами, что связано с общим низким уровнем культуры земледелия. Реализация современных достижений агрохимии возможна только при строгом соблюдении всех приемов для создания оптимальных параметров жизни растений, в первую очередь соблюдения правил агротехники и использования высокопродуктивных сортов.

Следует создать гибкие системы применения современных технологий с учетом особенностей каждого сорта и каждого конкретного поля. Творческое отношение к делу позволит освободиться от строго регламентированного рецептурного подхода. Разработанные технологии должны обеспечить оптимальное регулирование продуктивного процесса, представлять собой полную систему управления урожаем по всем факторам жизнеобеспечения растений. Внедрение современных технологий требует надежной научной базы для получения четких ответов по вопросам питания растений: когда, где, как, в какой форме и сочетаниях применять удобрения.

Много неясных вопросов при применении комплексной химизации. Иногда рекомендуют дозы внесения минеральных удобрений без учета местных условий. Стоит задача создания унифицированных методов анализа почв применительно к зонам. Нужны более конкретные знания микроэлементной обстановки, не все ясно и с применением азотных удобрений.

Правильность принятых агрохимических решений в конкретных условиях должна постоянно контролироваться методами растительной и почвенной диагностики питания. Следует отметить, что имеющиеся методы визуальной и химической диагностики не в полной мере отвечают требованиям производства, необходимы разработки принципиально новых методов диагностики питания сельскохозяйственных культур.

Серьезный фактор, тормозящий получение высоких урожаев, — отсутствие детально разработанных динамических моделей питания растений с учетом сортовой специфики и зон возделывания. Необходимо иметь данные по динамике поступления элементов питания при оценке физиологически возможных и получении максимальных и экономически целесообразных урожаев. Создание динамичной модели питания растений при высоких уровнях продуктивности улучшит организацию практики применения удобрений.

Если смотреть в более далекое будущее, то необходима не только динамичная модель питания растений, отражающая изменение потребности растений в элементах питания в разные периоды вегетации, но и поиск методов увеличения активности поглощения элементов питания корневой системой.

Так, для условий гидропоники (защищенного грунта) необходима разработка теории импульсного питания. В случае регулярной смены (по 12 ч) питательного раствора на воду ускоряется срок сбора первого урожая огурцов и томатов, экономнее расходуются минеральные элементы на создание единицы продукции. При этом увеличивается урожай и улучшается его качество.

При выращивании растений по современным технологиям с ростом урожайности сельскохозяйственных культур увеличивается вынос элементов минерального питания, включая микроэлементы, усиливается подвижность питательных веществ, что приводит к необходимости изменения состава применяемых удобрений.

Получение высоких урожаев невозможно без создания оптимального уровня питания, и здесь еще много нерешенных проблем, в частности, необходимо уточнение потребности растений в элементах питания. Важное направление в решении этого вопроса — изучение генетических особенностей минерального питания растений. При наличии оптимума факторов жизнеобеспечения растений поглощение элементов минерального питания и их использование в метаболизме определяются только генетическими особенностями того или иного сорта.

Уточнить потребности растений в элементах питания можно путем проведения обследования почв на содержание макро- и микроэлементов в зонах происхождения того или иного вида и сорта культурного растения. Этот подход может быть эффективным, так как при его осуществлении будет известен весь спектр химических элементов на протяжении формирования культурного растения. Реальность и возможность взаимодействия сорта и удобрения во многом зависят от опережающих практику научных исследований по теории питания растений, изучению химического состава почв тех зон, в которых формировался сорт.

Получение максимального, экономически выгодного урожая возможно при использовании лучших сортов, обеспечении необходимых физических и химических свойств почв, оптимального уровня и сочетания элементов питания в течение вегетационного периода.

В последние десятилетия достигнуты значительные успехи в изучении механизма поступления элементов минерального питания. Определена роль клеточных мембран и переносчиков. Но полученные результаты не в полной мере использовали при изучении взаимодействия элементов в процессе их поглощения растениями.

При оптимизации минерального питания следует учитывать не только непосредственно внесенные с минеральными удобрениями элементы, но и влияние одних элементов питания на содержание других. Одно из основных направлений решения данной проблемы — изучение взаимодействия и взаимного влияния факторов внешней среды, количественного соотношения и качественного состава элементов питания на их поступление в растения. Только на основе глубокого изучения механизма поступления элементов минерального питания и тщательного учета постоянно изменяющихся потребностей растений в питательных веществах можно разработать алгоритм оптимизации минерального питания растений за счет внесения минеральных удобрений, осуществлять оперативное управление формированием урожая.

В практике бытует мнение, что повышение урожая может быть связано отрицательной зависимостью с качеством продукции. К сожалению, таких примеров много. Это снижение качества и сроков хранения овощей и плодов, сахаристости свеклы, качества волокна льна, содержания белка в пшенице, крахмала в картофеле и т. д. Однако, если соблюдать все агротехнические правила, заботиться о сбалансированном обеспечении растений макро- и микроэлементами, повышение урожая всегда сопровождается улучшением его качества.

Таким образом, качество сельскохозяйственной продукции может служить надежным тестом, оценивающим весь комплекс агротехнических приемов.

Многочисленные опыты убедительно показывают, что использование микроудобрений на основе оптимизации минерального питания способствует получению продукции высокого качества.

В настоящее время назрела необходимость создания общероссийского перспективного плана специализации сельскохозяйственного производства по зонам страны и различным биохимическим провинциям с учетом последних достижений науки.

На земном шаре не существует таких естественных ландшафтов, где все необходимые для жизнедеятельности человека элементы содержались бы в идеальных концентрациях и соотношениях Поэтому вполне закономерна постановка вопроса об оптимальном содержании химических элементов в разных компонентах ландшафта — в почве, воде, воздухе, растениях и животных, т е таком содержании, которое наилучшим способом обеспечивало бы потребности человека.

1.4. ПРОБЛЕМЫ ХИМИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Д. Н. Прянишников в докладе «Ближайшие задачи в области производства минеральных удобрений» отмечал, что «применение минеральных удобрений, как и всякая хозяйственная мера, зависит больше всего от экономических соотношений, и с переменой этих соотношений решение вопроса для той же самой страны, на том же уровне техники, может стать совершенно иным». Эти слова оказались пророческими.

Еще в 1921 г. Дмитрий Николаевич сделал следующие выводы: «в настоящее время применение минеральных удобрений в России (особенно в Нечерноземной полосе) является насущной потребностью нашего земледелия, при этом потребность в фосфатах охватывает как чернозем, так и нечернозем; последний нуждается еще и в азоте (не менее, чем в фосфоре), а часть Нечерноземной полосы требует и калийных удобрений (особенно под некоторые культуры: лен, клевер) на сильно оподзоленных почвах, осушенных торфяниках, песчаных почвах». Он подчеркивал, что «для фосфора нет иных путей поступления в почву, чем внесение со стороны, а для азота существует круговорот между почвой и атмосферой... и возможно усилить фиксацию азота атмосферы почвой».

Важной задачей Д. Н. Прянишников считал организацию добычи фосфоритов как можно в большем числе пунктов в районах, где возможно и прямое применение фосфоритов. Он отмечал, что применение фосфорита усилит азотоусвояемую деятельность люпина, и, кроме того, фосфорит может компостироваться с торфом. В начале столетия Д. Н. Прянишников для решения проблемы азота пропагандировал выращивание бобовых растений, введение торфа в подстилку для скота. В целом Прянишников считал, что азот «технический» и азот «биологический» представляют два могучих рычага поднятия урожая, только согласованное использование которых может разрешить проблему азота в земледелии.

При отсутствии химической промышленности Д. Н. Прянишников настаивал на расширении площади посева клевера, а на «неклеверных» почвах — культуры такого мощного азотсобирате-ля, как люпин. Дмитрий Николаевич много внимания уделял азоту торфа. Он рекомендовал дополнительное введение в подстилку кроме соломы торфа для увеличения количества и улучшения качества навоза.

Д. Н. Прянишников предполагал, что главным источником азота будет азот бобовых. Он писал. «После перестройки севооборотов мы будем иметь под посевами клевера и люцерны 27 млн га» (сегодня в 2 раза меньше) «и можно рассчитывать, что из 8200 тыс. т азота, выносимого... урожаями, половина должна доставляться азотсобирателями, т. е. 4100 тыс. т». Далее Д. Н. Прянишников указывал, что для технических культур «потребуется 24 млн т удобрений; чтобы встретить этот мощный поток удобрений должным образом, необходимо позаботиться о должной постановке дела исследования и дела подготовки кадров». «Прежде всего должен существовать мощный институт специально по вопросам химизации... с сильно развитыми лабораториями, специальным опытным полем и географической сетью опытов... с твердым финансированием».

Отметим еще один резерв. В России имеется примерно 450 млн т

шлаков в отвалах. В конверторных шлаках имеется от 10 до 14 % Р205. Это прекрасные фосфорные удобрения, содержащие от 33 до 46 % СаО и MgO, а также около 20 % кремния в усвояемой форме и набор микроэлементов. Мартеновские шлаки содержат до 3 % Р205, в основном это известковый материал. Шлаки необходимо размалывать или просеивать, но их применение решит много проблем.

В стране около 40 млн га кислых почв. Без их известкования применение удобрений неперспективно, а применение извести значительно снизилось.

Д. Н. Прянишников писал: «Авторам, ...которые считают ненужным учет источников NPK и думают, что они знают какой-то секрет получения высоких урожаев без внесения соответствующих количеств удобрений (и без знания агрохимии), можно только сказать, что они напрасно считают себя материалистами». Опыт показывает, что, для того чтобы урожаи росли, необходимо возвращать азот и калий на 75—80 %, а фосфор — на 100 % (или даже на 110 %). Недостаточность вывоза навоза у нас является главной причиной крайне неблагополучного баланса прихода и расхода питательных веществ.

Долевое участие NPK удобрений в формировании урожая зависит от почвенно-климатических условий и составляет: в Нечерноземной зоне 40 %, лесостепной 30, степной 20, сухостепной и полупустынной 10, при орошении 40 %. Оплата 1 кг д. в. снижается с 5,3 кг зерн. ед. в южно-таежной зоне до 3,9 кг зерн. ед. на неорошаемых землях сухостепной зоны.

Если не вносить минеральные удобрения, то при уровне Р205 20 мг/100 г ежегодно будет наблюдаться по 0,5—0,6 мг. 1 % гумуса дает естественное плодородие для получения 0,6 т/га зерна, 6 % — 3,0 т/га Окупаемость NPK в Нечерноземной зоне 4,7—4,9, а в учхозе «Дружба» (МСХА) до 12 кг при урожайности озимой пшеницы 5,0 и картофеля 33,7 т/га. При отказе от минеральных удобрений потери урожая в год составят: зерновых 20 %, сахарной свеклы 42, картофеля 48, овощей 45 %. В Смоленском филиале ВИУА снижение Р203 за 7 лет составило с 25 до 12 мг/100 г.

Проблема фосфора в земледелии обострена тем, что в основных районах производства зерна его дефицит достиг 30—45 кг Р205 на 1 га; через 2—3 года это вызовет резкое падение урожая.

Многие открытия Д. Н. Прянишникова, его логика научной мысли, подход к оценке экспериментального материала, большое богатство теоретических положений и важных для практики применения удобрений высказываний не утратили своего значения и в наши дни. Прянишников писал: «По обилию всякого рода сырья и редкому разнообразию природных условий в пределах государства мы могли бы почти все производить у себя, сведя импорт... к минимуму. Но пока мы вынуждены получать многое из-за границы, а давать в обмен приходится преимущественно зерно (частью лен, пеньку, лес)».

Следует остановиться на вопросе применения удобрений. Известно, что 1 кг удобрений при хорошей агротехнике и увлажнении дает прибавку 8—10 кг зерна и даже более. Стоимость 1 кг зерна и 1 кг удобрений примерно одинакова.

Уровни применения удобрений в России значительно ниже, чем в странах Европы, но, несмотря на низкое применение удобрений, роль агрохимии нельзя занижать. Лучше нет эколога, чем агрохимик-почвовед. Знание почвы, растений, круговорота химических элементов в природе, их влияние на организм человека и животных позволяют ему наиболее квалифицированно решать насущные проблемы.

Попытки применения биологического земледелия в ряде стран привели к снижению урожаев на 40 % и увеличению затрат на 25— 30 %. Оно возможно лишь там, где почвы имеют высокое содержание элементов питания, достигнутое длительным применением удобрений.

Потеря сельскохозяйственной ресурсной базы вызывает обнищание людей, наступление человека на дикую природу, истощение пастбищ и полей и т. д. Необходимы почвосберегающие и экологически обоснованные технологии.

Сейчас наблюдается экологический кризис. Это реально существующий процесс, вызванный в природе антропогенной деятельностью. Появляется множество местных проблем; региональные проблемы превращаются в глобальные. Постоянно усиливается загрязнение воздуха, воды, земель, продуктов питания.

При использовании местных удобрений, таких, как отходы промышленного производства, компостов из городского мусора, осадков сточных вод, высоких доз жидкого навоза, возрастает опасность аккумуляции в почве и включения в биологический круговорот тяжелых металлов в концентрациях, токсичных для растений, животных, человека. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами весьма опасно из-за длительности последействия, наличия непосредственной угрозы для здоровья человека при отсутствии или запаздывании внешних проявлений отрицательных последствий.

Можно прогнозировать предстоящее существенное повышение содержания в почвах и живом веществе таких элементов, как мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, молибден, ванадий, медь, цинк. Особенно устойчиво концентрируются металлы в гумусовом горизонте черноземных почв.

Основные положения агрохимии были сформулированы ее основоположником Д. Н. Прянишниковым на рубеже XIX—XX вв. Определяя предмет агрохимии тремя взаимосвязанными субстанциями растение—почва—удобрение, Дмитрий Николаевич еще в 1906 г. показал связь агрохимии с другими науками, ее теоретическую базу и практическое применение. Агрохимия — это наука, имеющая ценный опыт и богатую историю. Как и всякая наука, она не стоит на месте, постоянно развивается. Процесс познания' бесконечен. В наше время проведено более глубокое изучение основ питания растений и методов его регулирования. Значительно возросли масштабы производства и применения минеральных и органических удобрений в мире. Выполнены многочисленные научные разработки по эффективному использованию удобрений и получению сбалансированной по элементному составу сельскохозяйственной продукции.

Актуальными стали вопросы защиты окружающей среды от химического загрязнения и получения сельскохозяйственной продукции с определенным элементным составом.

Агрохимия занимает особое место в системе рационального природопользования. Огромная по масштабам работа предполагает выявление оптимумов элементного состава сельскохозяйственных культур в условиях биогеохимических провинций.

На современном этапе развития биосферы предмет классической агрохимии дополняется новым содержанием. Это объясняется появлением отличающихся от прежних требований к ведению сельского хозяйства, применением нетрадиционных видов удобрений и более интенсивным использованием традиционных удобрений, усилением антропогенного загрязнения пахотных земель и сельскохозяйственных угодий, вод и атмосферы. Необходимо учитывать связь поля с окружающим ландшафтом.

Круг задач агрохимии расширяется с пониманием необходимости внесения удобрений с учетом конкретной экологической и биогеохимической обстановки и специфики региона. В последние годы мы предлагаем ввести новый термин «агрогеохимия», обозначающий науку, предметом которой является взаимодействие уже не только растения, почвы и удобрения, но и учет геохимических свойств как результат взаимодействия с естественной средой, учет возможностей болезненных изменений у растительных и животных организмов, заболеваний человека.

Необходимы широкие исследования по явлению причинно-следственных взаимосвязей элементного состава сельскохозяйственных растений и окружающей среды в условиях различных биогеохимических провинций. Полученные знания используют при изучении состава животных и человека. Можно более рационально использовать и биогеофонд различных регионов в интересах развития растениеводства, а в конечном итоге — улучшения здоровья людей. Биогеохимическое районирование сельскохозяйственных культур по элементному составу станет частью агроэко-логической классификации культурных растений. Эти исследования являются прочным фундаментом нового направления — агрогеохимии, в задачи которой входят:

выявление оптимумов элементного состава различных сельскохозяйственных растений (в том числе культивируемых лекарственных);

сопоставление ресурсов и территориального фактического размещения культурных растений с картой биогеохимического районирования;

выявление искусственных потоков элементов за счет перемещения посевного материала и пищевых продуктов по территории страны, оценка их размеров и сопоставление с мощностью естественных биогеохимических миграций элементов;

оценка вкладов промышленности и другой хозяйственной и бытовой деятельности человека в изменение элементного состава сельскохозяйственных объектов в регионах, субрегионах и провинциях;

регулирование с использованием естественной экологической обстановки и целенаправленной корректировки применением удобрений элементного состава сельскохозяйственной продукции до оптимальных значений.

Практически неисследованными остались вопросы, связанные с биосферой в целом (ландшафты, биогеоценозы и т. д.). Разрыв между учением о биосфере в целом и почвоведением и агрохимией пока не сокращается. Нарушена сбалансированность биохими-ческих циклов многих элементов: так, увеличение азота и фосфора наблюдается в Балтийском, Северном и Средиземном морях. Получение достаточного количества продовольствия и уменьшение агрохимической нагрузки на ландшафты — не простая задача.

Необходимы не только быстрое получение достаточного количества химических данных, но и создание новых обобщенных представлений об окружающей среде. Процесс полихимизации наряду с ростом урожаев вызывает и изменения окружающей среды. Отдельные химические элементы активно перевозятся в масштабах планеты. Поэтому в рамках новой ветви биогеохимии и агрохимии — агрогеохимии начат поиск подходов к разработке параметров экологически оптимальной биопродуктивности: получения необходимого количества продукции и уменьшения загрязнения окружающей среды.

Из 15 млрд га земной суши 1,5 млрд га распахано, что существенно сказывается на экологии планеты. Эти площади дополнительно загрязняются при неразумном применении средств химизации и бесподстилочного навоза. Внесению удобрений иногда сопутствуют значительные примеси мышьяка, кадмия, хрома, никеля, хлора и других элементов, которые накапливаются в почве и впоследствии загрязняют биопродукцию.

Наряду с естественными природными миграционными потоками—водной миграцией, биологическим круговоротом элементов — появился новый поток в результате хозяйственной деятельности человека, превышающий природную миграцию металлов. Если проблема количества урожая в мировой практике сельского хозяйства решена, то проблема качества все время осложняется.

Недостаточно разработан вопрос экологической устойчивости агроэкосистем, и чтобы такие системы не загрязнялись, химическая промышленность должна выпускать новые формы удобрений, не действующие негативно на биоту. Однако для этого нужны дорогостоящие фундаментельные исследования. Воздействие человека даже на один компонент влечет изменение функциональной системы в целом. Сознательное регулирование обмена веществ между человеком и природой со времен Ю. Либиха, сделавшего первую попытку в этом направлении, является главной задачей человечества. Ю. Либих видел в удобрениях средство восстановления естественного плодородия, а Д. Н. Прянишников — способ повышения плодородия почв. Нельзя сознательно регулировать обмен веществ между человеком и природой, не зная количественных закономерностей этого обмена, масштаба круговорота отдельных элементов.

Агрохимики детально не изучали вопросы, связанные с биосферой в целом. Живое вещество пропускает через себя и аккумулирует атомы химических элементов земной коры, гидросферы и атмосферы, а завершив жизненный цикл, все возвращает. Из малых миграционных потоков складываются крупные циклы-круговороты, обеспечивающие продолжительность и постоянство жизни.

К сожалению, в последние годы в стране наблюдается резкое сокращение в подготовке агрохимических кадров.

Следует обратить особое внимание на те направления исследований в области агрохимии, решение которых имеет первоочередное значение для практического использования в земледелии удобрений, обеспечения наиболее высокой их агрономической и экономической эффективности. К ним относятся:

разработка теоретических основ питания растений, изучение взаимодействия элементов питания при их поступлении в растения, дальнейшее углубленное изучение роли элементов питания в физиолого-биохимических процессах с целью установления оптимального сочетания тех или иных элементов при решении различных задач по получению урожая определенного качества, с подготовкой соответствующих математических программ;

исследование механизма действия отдельных элементов питания при сбалансированном их применении на ход физиологических процессов и на устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды;

глубокий анализ экспериментальных данных для выработки принципов определения потребностей в удобрениях по почвенноклиматическим зонам геохимических провинций;

выяснение потенциальных возможностей различных сортов сельскохозяйственных культур по способности использовать элементы питания для создания урожая и разработка научно обоснованных коэффициентов использования из удобрений и почвы всеми сельскохозяйственными культурами по зонам страны при разных уровнях их продуктивности;

изучение действия перспективных форм комплекса макро- и микроудобрений на урожай сельскохозяйственных культур и его качество в объединенной всероссийской сети географических полевых опытов, проводимых по единым методике и программе на фоне возрастающих доз основных минеральных удобрений;

исследование баланса макро- и микроэлементов в длительных полевых опытах в севооборотах;

включение в исследования всех элементов, ранее не изучавшихся с агрономической точки зрения, а также определение возможного негативного действия элементов в связи с техногенным загрязнением и охраной окружающей среды;

постоянный контроль за правильностью принимаемых агрохимических решений в конкретных условиях методами растительной и почвенной диагностики питания; следует отметить, что имеющиеся методы визуальной и химической диагностики не в полной мере отвечают требованиям производства и срочно необходима разработка принципиально новых методов диагностики питания сельскохозяйственных культур;

усиление обеспечения средствами химизации основных традиционных земледельческих районов нашей страны, где без крупных капитальных вложений можно получить высокую отдачу от удобрений;

обработка всего используемого в стране посевного материала теми микроэлементами, потребность в которых установлена в результате предварительного анализа семян перед посевом; обработку семян недостающими микроэлементами целесообразно сочетать с протравливанием семян и широким использованием прили-пателей;

охрана и улучшение окружающей среды в связи с применением удобрений на основе оптимизации питания растений и получения продукции высокого качества;

исследование механизма действия отдельных элементов питания при их сбалансированном применении на ход физиологических процессов и на устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое агрохимия? Сформулируйте основные задачи агрохимии. 2. Каково состояние и перспективы химизации? 3. Расскажите о значении удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 4. В чем состоит экономическая эффективность применения удобрений? 5. Что такое биогеохимическая агрохимия? 6. Какова взаимосвязь агрохимии с биологическими, физико-химическими и другими науками? 7. Расскажите о роли отечественных и зарубежных ученых в развитии агрохимической науки и изучении вопросов питания растений. 8. Что такое баланс элементов питания? 9. Как влияет применение удобрений на качество урожая? 10. Назовите прогрессивные способы применения удобрений.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ