Часть 2 Отец Сергий Булгаков

«Не томи сердце свое чрезмерной заботой о будущем; ты не знаешь, будет ли и как будет для тебя это будущее. Ты омрачаешь сердце печалью, которая всегда греховна, и не радуешься данной тебе ныне радостью. Возложи печаль свою на Господа… Успокой неспокойное сердце».

Памяти богослова и праведника

Святые люди подобны цветам. Здесь, в этом земном и земляном мире, мы можем наблюдать лишь зерно и корень, основание и начаток их жизни; в мир иной, в Царство Небесное, их святость прорывается, как цветок, стремящийся от земли к солнечному свету, и только в лучах Солнца Правды раскрывающийся во всей своей красоте. Поэтому дни кончины святых вспоминаются Церковью как праздник и торжество, как важное событие в жизни нашей семьи – день рождения в жизнь вечную – праздник всей Церкви, благодарность церковной памяти.

Тринадцатого июля 2014 года исполнилось 70 лет со дня кончины великого человека, богослова и подвижника – протоиерея Сергия Булгакова. Он ушел в лучшую жизнь так давно, но его тексты звучат так современно и своевременно. Даже его биография, этот трудный путь от светлого и чистого церковного детства, через подростковый атеизм, марксистскую юность и философское взросление к служению священника и богослова – это так близко многим нашим современникам, пришедшим к Богу через терние всевозможных увлечений, соблазнов и побед.

Первое впечатление от его текстов: о. Сергий Булгаков – апологет, но апологет особого рода. Обычно мы называем этим именем защитников Церкви. Отец Сергий то же был защитником Церкви, но его апология простиралась дальше – для него весь мир был Церковью, и именно как Церковь он нуждался в за щите и оправдании. Отец Сергий – апологет мира и человека. Наши творческие усилия – в искусстве, в хозяйстве, в политике и даже в кулинарии – это священнодействие, к которому призван каждый из нас как дитя Божие, которому Творец доверил этот мир. С этой идеи начинал свою философию Сергей Николаевич Булгаков, к ней непрестанно возвращался священник-богослов Сергий Булгаков. Первым среди русских богословов он сформулировал идею «литургии вне храма», «литургии после литургии» – христианин призван весь мир привести ко Христу, всю свою жизнь превратить в «служение примирения». Политик, актер, художник, торговец, спортсмен, педагог, родитель, супруг – делай дело свое, совершай свое служение как священнодействие перед очами Божиими. Каждый христианин в определенном смысле – священник, а значит, мы призваны освящать этот мир, благословляя его, приучая свое зрение различать добро даже там, где его, кажется, и быть не может. За этот мир следует бороться, не отдавать его на произвол зла, но творчески преображать, сам труд по преображению мира переживая как служение и призвание. Этот призыв и ободрение к творчеству вы найдете в любом тексте отца Сергия, и поэтому все его произведения дышат неудержимой радостью и оптимизмом, доверием к Богу и верой в человека. Но эта радость дается трудом, аскетическим усилием, воспитанием зрения и чувств, понуждением к служению, и не случайно одна из проповедей отца Сергия называется «Подвиг радости».

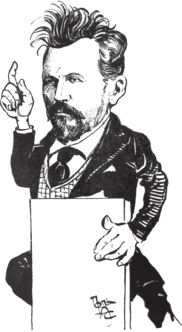

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944)

Для отца Сергия была очень важна идея труда как служения. Он и сам служил, и не только как священник, но и как богослов, и это был настоящий подвиг аскета, труд подвижника. Современников поражала его вдохновенная трудоспособность, которая стоила ему огромных усилий. Но он не мыслил себя без служения Церкви. Свое церковное служение он начал в 1917 году как активный деятель Поместного собора, а в 1918 году Сергей Николаевич принял священный сан, зная, чем ему это грозит, понимая, что он теряет и какому риску подвергает себя и свою семью. Потом была тревожная и голодная жизнь в Крыму, тюремное заключение, изгнание. В то смутное время отец Сергий в своем Дневнике писал о себе как о человеке, жизнь которого закончилась: ждать больше нечего – нет ни сил, ни времени, ни Родины; Русская церковь уничтожена, ее чада или убиты, или рассеяны. Отцу Сергию было уже за пятьдесят, когда он с семьей оказался за границей, но оказалось, что именно там, на чужбине, начался самый плодотворный период его творчества.

Отец Сергий оставил огромное литературное наследие: он издал 28 томов оригинальных исследований, более 180 статей и несчетное количество проповедей, писем, дневников, рецензий. Большая часть его текстов – богословские труды, и некоторые из них не изданы до сих пор и еще ждут своего читателя и исследователя. Чтение его текстов – и труд, и радость. Отец Сергий был одним из образованнейших людей своего времени, и читатель, оставаясь один на один с его эрудицией, бывает ввержен в благоговейную немоту, первоначально не находя в себе сил и возможностей даже пересказать прочитанное. Но дело не только в безграничной образованности отца Сергия. Он был настоящим богословом, а это само по себе огромная редкость. Себя он называл «непатентованным богословом», то есть у него не было формального богословского образования, диплома теолога. Ведь в богословии – как в литературе: там есть поэты и гениальные писатели, а есть литературные критики, исследователи литературы, знатоки текстов. Иногда писатели сами берутся за литературоведческую работу, и в литературной критике бывают свои гении и настоящие прозрения. Современное употребление слова «богослов» подразумевает как раз такую богословскую критику, богослововедение. Современный богослов – «патрологоанатом». Его работа – труд ученого-гуманитария. Он имеет дело с текстами – библейскими и святоотеческими, – которые подвергаются анализу, интерпретации, сопоставлению, вскрытию источников, аллюзий, взаимных влияний. Эти исследования очень нужны церкви, и если удается вырастить и воспитать таких специалистов, а лучше – целую школу с преемственностью и способностью к воспроизводству и накоплению, – это не только церковная роскошь и просто большое счастье, но требование, если угодно, «церковной безопасности». Богословы стоят на страже церковной идентичности. Отца Сергия по его необозримой эрудиции и методам работы тоже можно было бы причислить к числу богословов-критиков, но любой вдумчивый читатель его текстов согласится, что в богословии отец Сергий Булгаков был, прежде всего, богословом-поэтом, богословом-пророком, мистиком и тайновидцем, которые рождаются крайне редко, может быть раз в тысячелетие. Неожиданностью своего гения, непохожестью на богословов-критиков он испугал многих своих современников. Православная церковь еще не знала мыслителей такого масштаба. Ни один православный богослов до отца Сергия не создавал такой всеохватной системы. Практически нет ни одной богословской темы, которой бы не коснулся отец Сергий – да, что я говорю! – он не касался, а разрабатывал каждый богословский вопрос до такой глубины, где уже исчерпывались все словесные и интеллектуальные средства исследователя. Этот размах и дерзновенное вопрошание пугали современников. Испуг этот жив до сих пор, но – только благодаря недоразумению и «трудностям перевода». Настоящему мыслителю всегда приходится преодолевать инерцию слов, чтобы передать читателю или слушателю свои прозрения, а значит, невольно он создает свой оригинальный язык, и если хочешь понять мысль гения – выучи его язык, а это всегда непросто. Над текстами отца Сергия приходится трудиться, постигая язык его богословия, стиль мысли, но это благодарный труд, итог которого не просто интеллектуальная сытость и восхищение, но и – встреча с подлинной святостью. Отец Сергий Булгаков – святой человек, настоящий праведник и молитвенник. Это ощущали даже его непримиримые критики. Особенно эта святость чувствовалась во время литургии. Сохранилось множество свидетельств того, как служил и молился отец Сергий, и все они говорят о том потрясении, которое испытывали даже люди нецерковные, присутствовавшие на этих литургиях. Сам отец Сергий Булгаков постоянно подчеркивал, что источником его богословского вдохновения является именно Божественная литургия, и нет на земле служения более высокого и благородного, чем служение священника. «Богословие следует пить со дна Евхаристической Чаши» – так говорил батюшка своим ученикам.

По меркам XX века отец Сергий прожил сравнительно благополучную жизнь: он практически не пострадал от репрессий, у него никогда не было сложностей с публикацией текстов, его уважали и почитали даже оппоненты, а обвинения в ереси, прозвучавшие в 30-е годы, уже тогда большинством богословов и иерархов считались следствием досадного недоразумения. Прошло семь десятилетий. Россия перестала быть Советской. Мы вспомнили имена наших великих мыслителей и писателей. Начали издавать книги отца Сергия, главным образом – философские трактаты. Писались диссертации, проводились конференции и круглые столы, посвященные его творчеству – философскому творчеству. Россия вспомнила своего великого философа. Русская церковь все еще боится вспоминать своего великого богослова. Репрессии настигли отца Сергия после смерти. Отец Сергий Булгаков – реабилитированный философ и репрессированный богослов. Его богословские тексты найти очень сложно. Большинство из них если и переиздавались, то очень небольшими тиражами и без должного научного сопровождения, тогда как должна бы стоять задача добротного издания его полного собрания сочинений. В нашей огромной стране нет ни одного общества по изучению богословского наследия отца Сергия. У нас есть замечательные исследователи его философского творчества, но исследований его богословия у нас, к сожалению, нет, и это тем более прискорбно, что ежегодно в Европе, Америке и даже Австралии пишутся научные исследования именно по богословию отца Сергия Булгакова. Его произведения активно переводятся на европейские языки, в Америке и Европе есть научные центры по изучению его творчества, а его родная Церковь до сих пор не инициировала ни одного научного исследования его богословия – беспристрастного исследования, – ни одной по-настоящему церковной конференции так и не было проведено, и на великом русском богослове так и остается клеймо «еретика». Но отец Сергий был оптимистом, очень любил свою Родину, всю жизнь свою отдал Церкви, а значит, зерна, однажды брошенные в землю, непременно прорастут.

По старинному преданию в Православной Церкви только три богослова – апостол Иоанн Богослов, святитель Григорий Богослов и преподобный Симеон Новый Богослов. Если когда-нибудь благодарные потомки решатся канонизировать отца Сергия Булгакова, а я надеюсь дожить до этого времени, он будет прославлен как святой Сергий Богослов. И сие – да будет!

Евхаристия в жизни и богословии о. Сергия Булгакова

Вторая половина XX века в истории христианства озарена светом евхаристического возрождения. Надо заметить, что это отрадное явление коснулось не просто какой-то отдельной конфессии, но благодаря сложившемуся научно-богословскому интернационалу распространилось на три большие ветви христианского дерева – православие, католицизм и частично протестантизм. Почему воля к евхаристическому обновлению церковной жизни проявила себя именно в эту сложную и противоречивую эпоху? Об этом еще предстоит подумать историкам и богословам и современным, и, в большей степени, будущим. Позволю себе такую версию: во многом это было связано с освобождением Церкви от несвойственных ей функций обслуживания каких бы то ни было идеологий и политических систем. Империи умерли, церкви обнищали и уже перестали восприниматься как серьезные конкуренты и сильные игроки на политической арене. Настало благодатное время заняться своей собственной жизнью без оглядки на королей, императоров и свой бережно хранимый феодальный статус. Конечно, я сильно упрощаю, и, опять же, такие глобальные изменения хорошо видны только на изрядном расстоянии, а потому и разбираться в них – задача не моего поколения. Однако следует помнить, что у истоков этого обновления стояли наши православные мыслители и богословы, труды которых оказали огромное влияние на католическую и протестантскую теологию. Я назову здесь имена самых ярких представителей православного евхаристического возрождения – о. Сергий Булгаков, о. Николай Афанасьев, о. Георгий Флоровский, о. Александр Шмеман, митрополит Иоанн (Зизиулас). Конечно, исследователям еще предстоит решать, а в большей степени и спорить, чьи взгляды и на кого оказали влияние, хотя, при желании, можно отследить генеалогию богословских идей от Рудольфа Зома к о. Сергию Булгакову и через него к о. Николаю Афанасьеву и о. Александру Шмеману и далее – от о. Сергия Булгакова к фон Бальтазару и от о. Николая Афанасьева к Иву Конгару, а от этих ярких католических мыслителей к II Ватиканскому собору и нашему тревожному времени. Благородная переимчивость, чуткость к мысли, к идее, высказанной пусть и не тобой и не в твоей традиции, скорее достоинство, чем недостаток, и то, что богословы различных конфессий научились слушать и понимать друг друга – это реальное достижение нашего времени. И не только понимать и воспринимать, но и дорожить. Богословское наследие о. Сергия Булгакова высоко ценится и благодарно осваивается в католическом мире[5]. Однако для своих родных по крови и вере читателей великий русский богослов протоиерей Сергий Булгаков – не открыт и не прочитан.

Философы (С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский). 1917. Худ. Михаил Нестеров

Отец Сергий Булгаков – реабилитированный философ и репрессированный богослов. В начале 90-х в России произошло переоткрытие о. Сергия как философа, и именно русские философы, историки мысли и просто честные читатели оценили всё величие философского гения о. Сергия. Огромными тиражами издавались его религиозно-философские труды, издавались и переиздавались, защищались диссертации, проводились многочисленные конференции. Однако его главные богословские тексты публиковались крайне редко, и кроме популярной книжечки «Православие», которую, кстати, о. Сергий писал скорее для «внешних», то есть для людей, не принадлежавших православной культуре, другие богословские работы великого мыслителя найти не так просто, и дело не только в сложности написанного. Для многих о. Сергий – подозрительный модернист и опасный «еретик», и еще в 30-х годах XX столетия развернулась кампания агрессивной травли и анафематствования его трудов[6], и, к сожалению, инерция этого упорного и бездумного противления не просто ощутима, но и довольно сильна. Как богослов о. Сергий Булгаков все еще в ссылке. Он по-прежнему на чужбине. «Чужой среди своих, свой среди чужих»[7] – так он себя ощущал еще при жизни и очень тосковал от того, что так и не смог стать своим среди русского духовенства. Ему очень хотелось, но не хватало и внимания епископов, и одобрения и ободрения со стороны собратьев-священников. Об этом он с горечью писал в своих дневниках. С другой стороны, во многом именно благодаря вниманию одного из архиереев деятельность о. Сергия как богослова и педагога и состоялась. Я имею в виду митрополита Евлогия (Георгиевского), который не только высоко ценил о. Сергия[8], но и создал уникальные условия для развития русской богословской мысли во французской эмиграции. К этим уникальным условиям относилась беспрецедентная для русского богословия свобода богословских исследований. Владыка Евлогий просто по-отечески доверял своим парижским богословам, и надо сказать, они это доверие оправдали с лихвой. В речи на 10-летие парижского Богословского института о. Сергий с благодарностью говорит об этом доверии в свободе, в атмосфере которой и работал институт, и замечает: «Есть одно условие, при котором лишь возможно богословское творчество, это – свобода искания, без которой утрачивается искренность и воодушевление. При всех своих достоинствах и достижениях прежняя духовная школа не имела этого блага в такой мере, как мы, которые почтены этим даром от нашего иерархического главы. Да, мы были свободны в своем богословствовании, нам было оказано доверие, и, смею сказать, мы его оправдали и оправдываем»[9].

В этой же речи о. Сергий отмечает еще одну, может быть, самую важную черту парижского богословия: «оно рождается из молитвы; больше того – из вдохновения Божественной Евхаристии, у алтаря. Не внешне только, но и внутренне наша школа соединена с храмом, а наши убогие рабочие храмины находятся непосредственно под храмом. Это знаменует собой естественную иерархию ценностей и в наших сердца. Lex orandi est lex credendi[10] – говорит богословская формула»[11]. В другом тексте о. Сергия, мы можем найти похожую формулу, которая стала не просто девизом, но и ключом к пониманию творчества батюшки: primum vivere deinde theologizari[12]. К радости оппонентов о. Сергия, это тоже латынь, но перевод такой: «сначала жить, а потом богословствовать».

Здесь, как это ни покажется кому-то странным, о. Сергий следует святоотеческой православной традиции, которую всегда отличала первичность опыта по отношению к богословской рефлексии. И настоящими родоначальниками евхаристического возрождения в русской церкви были не богословы, служение которых состоит в осознании церковного опыта, а святые. Путь евхаристического обновления шел от прп. Серафима Саровского и св. Иоанна Кронштадтского к о. Сергию Булгакову и о. Николаю Афанасьеву – от мистического опыта к богословскому осмыслению. Но для о. Сергия опыт Евхаристии был, прежде всего, если так можно выразиться, лично-соборным опытом, который отражался в богословском творчестве мыслителя[13].

Проницательный о. Эндрю Лаут писал, что о. Сергий «писал не столько о Евхаристии, сколько из Евхаристии. Это значит, что мы найдем рассмотрение Евхаристии в его богословии не только в сравнительно немногих работах, посвященных конкретно этой теме, но, действительно, во всем его богословии»[14]. Профессор и декан Булгаков был, прежде всего, пастырем, совершителем великого таинства Евхаристии, преподавателем этой святыни верным, и причастие Святых Таин для него было не просто неким мистическим стержнем жизни, но и основанием богословского творчества. В беседах с учениками и духовными детьми он неоднократно говорил, что «богословие надо пить со дна Евхаристической Чаши»[15].

В свое время меня потрясло откровение духовной дочери о. Сергия, монахини Елены, о том, что батюшка принял духовный сан «исключительно ради служения, то есть по преимуществу совершения литургии»[16]. Не проповедь покаяния, не спасение России, не участие в общественно-церковной жизни или благотворительности, а именно – литургия. В 47 лет он стал священником, пройдя трудный путь от марксизма к идеализму и православию, много написал, активно участвовал в общественной и политической жизни, но главным своим делом почитал служение литургии, преподавание верным Святых Таин[17]. Даже свое возвращение в православие о. Сергий описывал как евхаристический зов, жажду ли тургии: «Я возвратился на родину из-за границы потерявшим почву и уже с надломленной верой в свои идеалы. В душе зрела “воля к вере”, решимость совершить наконец безумный для мудрости мира прыжок на другой берег, “от марксизма” и всяких следовавших за ним измов к… православию. Однако шли годы, а я все еще томился за оградой и не находил в себе сил сделать решительный шаг – приступить к таинству покаяния и причащения, которого все больше жаждала душа. Помню, как однажды, в Чистый Четверг, зайдя в храм, увидел я (тогда “депутат”) причащающихся под волнующиеся звуки “Вечери твоея тайныя…”. Я в слезах бросился вон из храма и плача шел по московской улице, изнемогая от своего бессилия и недостоинства. И так продолжалось до тех пор, пока меня не исторгла крепкая рука…»[18].

Другой момент, меня поразивший: отношение духовных чад батюшки к Евхаристии. В дневниковой записи за 1924 год он сообщает о кончине своей духовной дочери, которую он регулярно причащал в ее болезни. И вот перед смертью эта женщина просит положить с ее телом во гроб самое дорогое воспоминание – плат, которым батюшка вытирал ей губы после причастия[19]. Видимо, о. Сергий в воспитании духовных чад уделял огромное внимание евхаристической жизни верных. Он учил, что сознание своего недостоинства – чувство, которое следует воспитывать в себе каждому причастнику, – «является неполным и недостаточным восприятием того, что совершается в таинстве преложения Св. Даров, поскольку здесь утрачено или, по крайней мере, ослаблено эсхатологическое чувство совершающейся, хотя и таинственно, парусии. Между тем в церковном учении, как оно выражается в литургических текстах, в полноту этого таинства входит и это. Здесь сохраняется особая трепетная радость встречи[20], всегда новой, хотя и повторяющейся, Евхаристической парусии»[21].

Евхаристия. 1911. Худ. Виктор Васнецов

«Антиномия трепета и радости»[22] – так описывает о. Сергий настроение, с которым следует подходить к причастию. Батюшка подчеркивал важность участия в Евхаристии: «Разумеется, необходимо и таинство покаяния, разрешение грехов, смытие от них, но необходимее Святое Причащение, потому что оно уже само учит покаянию»[23]. Отец Сергий убеждал причащаться как можно чаще и возвращение к практике частого причащения считал одним из спасительных достижений нашего времени[24]: «Соединение со Христом во святейшем Таинстве Евхаристии есть для христианина источник жизни и сил и радостей радость. Евхаристический голод и жажда, стремление к принятию Святых Таин должны быть естественным состоянием для христианина и в известном смысле являются мерой его духовного возраста»[25].

Однако опыт Евхаристии не есть личный опыт, но – соборный, социальный. Отец Сергий настаивал на совместном причащении во время проведения различных церковных конференций и съездов, и в дни этих собраний непременно сам ежедневно совершал литургию. Так было, например, во время проведения знаменитого Пшеровского съезда осенью 1923 года, когда опыт совместного причащения, что, скажем, было весьма необычно для русского благочестия того времени, ощутимо сблизил, вдохновил и примирил православных русских эмигрантов нескольких поколений. После очередного съезда в 1924 году, довольно сложного и тяжело давшегося, о. Сергий сделал такую запись: «Но, как и всегда, – я теперь это уже принял как внутренний закон, как необходимость этих съездов, именно удающихся после общего причастия, в благодати его всё растаяло, и вдруг стало ясно, что милость Божия и благодать Божия над нами и что всё это было искушение и испытание, дабы сила Божия в немощах совершалась»[26].

Как последовательный мыслитель, о. Сергий сделал, конечно, определенные выводы из этого опыта. Он полагал, что вся жизнь христианина должна выливаться в литургию, а это значит, что мы несем ответственность перед Богом за творческое преображение этого мира, его оцерковление, поэтому христианин не может оставаться равнодушным к социальной, культурной, политической жизни, он должен активно вносить в эти сферы жизни свидетельство не идей только библейских, но самой жизни Христовой, подаваемой нам в Святых Дарах. «Соборная жизнь человечества укрепляется, вдохновляется и осуществляется силой Боговоплощения, которое являет себя нам в Божественной Евхаристии. Эта жизнь должна обратиться в литургию, совершаемую вне храма, но которая служится вокруг храмовой литургии»[27]. Похожие слова произнес о. Сергий на одном из съездов РСХД: «Евхаристические вдохновения должны сопровождать нас во всем творчестве жизни, и литургия, общее дело, должна становиться внехрамовой литургией[28], общим делом не только в храме, но и вне храма»[29].

Таким образом, для о. Сергия Булгакова Божественная Евхаристия не была одним из семи церковных таинств и не просто великолепным и архаичным богослужением, но литургия – сама актуализация Церкви как Тела Христова, явление Христа в мире. «При этом всегда нужно иметь в виду, – пишет батюшка в «Невесте Агнца», – что Евхаристия, хотя она есть по теперешнему счету одно из “семи” таинств, но по значению своему она больше, чем только это, она есть таинство таинств, центральное таинство Церкви <…> Божественная Евхаристия есть пребывание Христа в мире, Его связь с ним, несмотря на вознесение»[30]. Это очень своевременные и современные мысли. Это живо и осязаемо связано с опытом каждого христианина. Но о. Сергий был богословом, а служение богослова состоит в осмыслении церковного опыта, и здесь нам следует остановиться на конкретных разработках о. Сергия, в которых он касался отдельных аспектов богословия Евхаристии.

Как известно, сущность Евхаристии состоит в том, что верующие причащаются Тела и Крови Христовой. Важно отметить: это не какой-то образ или красивый ритуал. Христиане верят: через причастие от Чаши Евхаристии мы реально и действительно приобщаемся подлинного Тела Христова и самой настоящей Крови Христа. Во время литургии хлеб и вино, принесенные верующими в храм, прелагаются в Святые Тайны, то есть Тело и Кровь Христовы. Вопрос – как происходит это преложение, что это такое, как его следует мыслить – является темой небольшой работы о. Сергия Булгакова «Евхаристический догмат», опубликованной в 1930 г.

Не-богослову очень трудно войти в эту дискуссию. В чем тут проблема и как ее можно доступно изложить? Начнем, как ни странно, с Канта. В своем трактате «Антропология с прагматической точки зрения»[31], в главе, посвященной обману чувств, кёнигсбергский старец неожиданно приводит этимологию немецкого слова Hokuspokus, хорошо известного нам в его русской версии – фокус-покус, то есть трюк, основанный на обмане зрения. Кант утверждает, что это милое выражение пришло в нашу речь из области католического народного благочестия. На католической мессе в момент освящения гостии, то есть когда простой хлеб «превращается» в Тело Христово, читается молитва, начинающаяся словами hoc est corpus. Простые верующие, по-своему расслышав эту фразу, превратили ее в hocuspocus. Потом этот термин перешел в другой культурный контекст, необычайно далекий от церковного опыта, но значение слова сохранилось прежнее: так называют трюк с обманом чувств. О каком обмане чувств идет речь, если мы говорим о литургии? Христианин, присутствующий при Таинстве Евхаристии, якобы должен был верить, что после прочтения определенных молитв над гостией хлеб уже перестает быть хлебом, а становится самой настоящей плотью, человеческим телом, мясом, а вино – человеческой кровью, но, чтобы мы не смущались, причащаясь реальной человеческой плоти, наше зрение и другие чувства под воздействием благодати продолжают видеть просто хлеб и просто вино. Происходит тот самый обман чувств, только вполне благочестивый. Это мнение было усвоено и православным богословием в период его безвольной за висимости от западной школьной теологии.

В своей блестящей статье «Евхаристический догмат» о. Сергий не просто критикует это католическое учение, но и дает ему альтернативу, набрасывая контур православного учения о преложении хлеба и вина, основанном на знаменитом Халкидонском догмате. Католическое учение о пресуществлении исходило, как ни странно, не из христианской традиции, а из философии Аристотеля, элементом которой является различение субстанции и акциденции. Субстанция есть сама основа вещи, а акциденции – ее несущественные свойства. По учению Фомы Аквинского, утвержденному для обязательного исповедания Тридентским собором, в момент освящения Даров субстанция хлеба и вина пресуществляется в субстанцию Тела и Крови, сохраняя при этом свои акциденции – хлебность и винность. Отец Сергий отвергает сам термин пресуществление[32] и убедительно доказывает, что все эти «многоэтажные» построения – ненужное усложнение, потому что «чудо преложения Святых Даров есть не физическое, но метафизическое. Оно не выражается в замене одного вещества другим в области физического мира»[33]. Хлеб и вино, не переставая быть хлебом и вином, становятся подлинно Телом и Кровью Христовыми. И вовсе нет никакой необходимости в каких бы то ни было фокусах, обмане чувств, потому что в Чаше Причастия не мясо человеческое и кровь – даже на Тайной Вечери Христос не кормил своих учеников человеческой плотью, – а хлеб и вино, ставшие реальными Телом и Кровью Воскресшего Христа.

Тайная Вечеря. Фрагмент. XVI в. Фреска монастыря Дионисиат

Отмечая значение этой статьи о. Сергия, его друг и духовный сын, известный искусствовед Владимир Вейдле писал: «Вовсе еще не дошло как будто до всеобщего сознания, что в статье о “Евхаристическом догмате”, напечатанной в двух номерах журнала “Путь” (и к которой существует еще не изданное дополнение), изложено впервые то учение о преложении даров, которое православие может противопоставить всему огромному богатству мыслей на эту тему, выраженных в западном богословии Средних веков, Реформации и Нового времени, и что одной этой работы было бы достаточно, чтобы поставить о. Сергия едва ли не на первое место среди всех современных богословов любого вероисповедания»[34].

В своем богословии о. Сергий всегда отталкивался от текстов Священного Писания, и случай его статьи «Евхаристическая жертва» – не исключение. В этом тексте о. Сергий дает подробное толкование евхаристическому учению 6-й главы Евангелия от Иоанна и 5–7-й главам Послания к Евреям. «Жертва, – пишет о. Сергий, – вообще есть основной и изначальный феномен религиозной жизни… жертвоприношение есть образ соединения человека с Богом»[35]. Отец Сергий отмечает три главных аспекта жертвы: 1) принесение Богу дара, 2) освобождение от вины и 3) обожение, или соединение с Богом через вкушение жертвы. Эти универсальные элементы жертвы были присущи и языческому религиозному опыту, и о. Сергий называет это «всеобщим инстинктом жертвоприношения» и видит в нем «общее предчувствие спасения и искупления, как и его потребность»[36]. Но предчувствия эти осуществились лишь во Христе, лишь в Его Жертве, и Жертва эта мыслится о. Сергием не только как Крест и страдания Спасителя, но и вся Его жизнь есть Жертва, «вся Его крестная жизнь, которая вся – от начала в Вифлеемской пещере и от гонения Иродова – есть путь к Голгофе»[37]. Отец Сергий настаивает даже на том, что само бытие Сына как Второй Ипостаси Святой Троицы уже есть жертвоприношение, «ибо Христос есть Первосвященник вовек, а не во времени только, именно известного срока. И жертва в небесах приносится в вечности, надвременно, хотя связана и с событием, происшедшим во времени. Евхаристия, на земле совершаемая, в вечности происходит в небесах, и понять природу ее как связь Евхаристии земной и небесной есть первая задача евхаристического богословия»[38].

Здесь о. Сергием формулируется очень важная и одновременно сложная тема богословия времени, конечно, не в «чистом виде», но в связи с Таинством Евхаристии. Евхаристию принято называть Таинством Воспоминания, но есть ли это просто память о событии, которое случилось однажды, оставив нам только память? Нет, говорит о. Сергий, но Евхаристия есть снятие граней пространства и времени, и каждый из нас, приобщаясь Божественных Таин, не просто вспоминает некое событие, но участвует в самой Тайной вечери, однажды происшедшей в легендарной Сионской горнице, а потому всякая литургия есть Тайная вечеря[39]. Опять же, это не есть повторение Тайной вечери, но живое участие, личное присутствие на этом таинстве, которое, в свою очередь, соотносится с Небесным Жертвоприношением, Вечной Евхаристией, которая есть однократное, вечнодлящееся действие.

Отец Сергий подчеркивает, «что причащение учеников уже состоялось на Тайной вечери до крестной смерти Христовой, следовательно, со снятием граней времени, в сверхвременном единстве этого события, как установление Таинства на все времена»[40].

По словам одного из самых авторитетных исследователей русской философии С. С. Хоружего, «основной мотив философской мысли Булгакова есть оправдание мира – убежденное, нередко эмоциональное, утверждение ценности и осмысленности здешнего бытия и материального космоса»[41]. Однако – что в мире следует оправдывать и перед кем, почему мир должен быть оправдан и какой именно мир и, в конце концов, почему именно это стало ведущим мотивом творчества Булгакова? Это вопросы, которые ставит перед собой современный читатель текстов о. Сергия. Не вдаваясь в длинные рассуждения, подтверждаемые ссылками на источники, мы должны просто продекларировать факты, хорошо известные исследователям: о. Сергий Булгаков – христианский мыслитель и не просто некий кабинетный или келейный теоретик, а самый настоящий практик, хотя бы и в силу своего священного сана, а потому и его оригинальный подход к философской проблематике, как заметил уже упомянутый Хоружий, был не абстрактно-теоретическим, а «литургическим», ибо, по существу, не чуждым софийности у Булгакова признается все то, «за что можно молиться», что благословляет и освящает церковь в своем богослужении»[42]. Энергии Божества пронизывают весь мир, и не только стерильно-ноэтический, изысканно-интеллектуальный, но всю материю, мир, видимый и осязаемый, материальный, грубый в своей вещественности и даже прозаичности, он каким-то таинственным образом «дышит Богом», и эту связь следует выявить, оправдывая не только деятельность философа, одной ногой стоящего в «занебесной области», но и всякого труженика, семьянина, политика, простого человека, культуру, которую он создает и саму природу, которую он по библейской заповеди призван хранить и возделывать. Но в этой интуиции «религиозного материализма» присутствует еще и подлинно христианский элемент, связанный с догматом о Боговоплощении – Бог не только в слове и заповедях, но и Сам вошел в человеческую историю, в саму ткань тварного мира, соединился с ним «по-халкидонски» – неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно – и это единство мы опытно постигаем в таинстве Евхаристии.

Снятие с Креста. 1897. Худ. Николай Кошелев

В 1932 году в журнале «Путь» о. Сергий публикует необычный текст, в котором идея оправдания мира ставится автором в контекст евхаристического богословия. Статья называлась «Святой Грааль. (Опыт догматической экзегезы: Ин. 19, 34)». Как следует из названия, основу работы составляет толкование хорошо известного стиха 19-й главы Евангелия от Иоанна: «один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Этот стих является не только частью евангельского повествования о смерти Христа на Кресте, но и имеет прямое применение в литургической практике: он произносится священником во время проскомидии, первой части Божественной литургии. Отец Сергий, размышляя над этим стихом, говорит, что на Кресте произошло разделение телесности Иисуса: перед снятием тела Спасителя со Креста от этого тела отделилась Его одушевленная телесность – как кровь и вода, а единство крови (соединения душевного и вещественного) и воды (метафизической первоосновы мира) есть выражение полноты человечности, «воодушевленной телесности, так что кровь есть душа, а вода – тело»[43]. Кровь и воду Своего Тела Христос отдает миру, а значит, остается в этом мире своей подлинной человечностью навсегда. Поэтому о. Сергий и вспоминает в связи с этим древнюю легенду о Чаше Грааля: сказание о Чаше, высеченной из камня райского сада, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь и воду, истекшие из раны Христа. Эта кровь не имеет евхаристического предназначения, ею не причащают, но она излилась для освящения и преображения мира. «Образ св. Грааля, хранящего св. Кровь Христову, – пишет о. Сергий, – выражает именно ту идею, что хотя Господь вознесся в честной плоти Своей на небо, однако в крови и воде, излиявшихся из ребра Его, мир приял Его святую реликвию, и Чаша Грааля есть ее киворий и рака. И весь мир есть эта Чаша св. Грааля. Он недоступен поклонению, по святости своей он сокрыт в мире от мира. Однако он существует в нем, как невидимая сила, и он становится видимым, является чистым сердцам, того достойным. Это и есть божественное видение, воплощенное в легенде о Граале»[44]. Однако о. Сергий предупреждает от отождествления этой «излиянной крови» с евхаристическим приобщением: через Евхаристию верные духовно соединяются со Христом, но Евхаристия не пребывает в мире, поскольку по достижении своей цели – приобщения верующих – она прекращается, говоря церковным языком, «дары потребляются». «Напротив, св. Грааль (так мы будем условно называть излившуюся из ребра Христова кровь и воду) не подается для причащения, но пребывает в мире, как его таинственная святыня, как сила жизни, как тот огонь, в котором мир преобразится в новое небо и новую землю. Ибо Церковь, тело Христово, есть не только “общество верующих”, но и вся вселенная в Боге»[45]. И далее о. Сергий произносит по-пророчески дерзновенные слова: «Церковь, Тело Христово, есть не только “общество верующих”, но и вся вселенная в Боге. Как человек есть микрокосм, а мир есть антропокосмос, так и область Церкви и сила ее простираются на всё мироздание. Вся природа жаждет Тела и Крови Христовых и приобщается их – в Крови и воде, излиявшихся на Кресте. Природа также принадлежит к человеческому естеству, Телу Христову»[46]. Христос не оставил мира в Своем Вознесении, Его человечность продолжает незримо пребывать в мире, преображая его изнутри, изнутри подготавливая его «к новому небу и новой земле».

Любопытно отметить, что о. Сергий, как подлинный философ, не довольствуется здесь стройной умозрительной конструкцией, но идет дальше, выводя из онтологии этические последствия. «Человечество Христа, – настаивает о. Сергий, – как нового Адама, есть всечеловечество, то есть человечество каждого из нас и нас всех в совокупности. Известную поговорку – homo sum et nihil humani a me alienum esse puto – надо понимать не только в смысле принадлежности к ветхому Адаму – homo, но и к новому Адаму – Христу, – не только к натуральному, но и к Христову человечеству»[47]. Именно в этом ключе о. Сергий предлагает понимать этический закон Христа, то мерило нравственности, которым каждому предстоит быть испытанным в день Страшного суда. В Евангелии от Матфея Христос – будущий судия вселенной – Сам дает описание этого события: люди испытываются законом любви: «так как вы не сделали (сделали) этого одному из сих меньших, то не сделали (сделали) Мне» (Mф. 25:45). Я должен делать добро своему ближнему не просто потому, что того требует нравственный или религиозный закон, малопонятный или слабо обоснованный. В каждом человеке невидимо присутствует Сам Христос, в силу причастности Его всему человечеству, всему тварному космосу, а потому всякое мое добро или зло относятся теперь непосредственно ко Христу – Ему я делаю добро или Его оскорбляю.

Идеи, высказанные о. Сергием в «Святом Граале», имели продолжение и в других текстах и, в частности, в еще недоопубликованной работе «Христос в мире»[48]. О ее содержании мы можем судить по воспоминаниям сестры Иоанны (Рейтлингер), которая сообщает, что в этой статье о. Сергий ведет дальше свою мысль о всечеловечестве Христа в русле осмысления проблемы страдания невинных, теодицеи: Христос, пребывающий в мире Своей плотью и кровью, причастен страданиям всех невинных, с каждым разделяя его боль[49].

Прот. Сергий Булгаков известен не только как пастырь, философ и богослов, но и как активный деятель, стоявший у истоков экуменического движения. Лозаннская конференция 1927 года была первым экуменическим форумом, в котором о. Сергий принимал самое деятельное участие. На этой конференции обнаружилась особая близость взглядов православной и англиканской делегаций, что в дальнейшем привело к созданию православно-англиканского содружества св. Албания и преп. Сергия Радонежского, энергичным сотрудником которого о. Сергий оставался до самой своей кончины. Зандер Л. А. в своей книге «Бог и мир», рассказывающей о жизни и трудах о. Сергия, приводит список 36 текстов батюшки, посвященных экуменической тематике[50]. Надо заметить, что о. Сергий мыслил целью экуменической деятельности не просто политическое или каноническое сближение, но, прежде всего, единство мистически-церковное, которое может осуществиться только через Чашу Евхаристии. Это связано с тем, что, как писал о. Александр Шмеман, «богословие о. Сергия, на последней своей глубине, именно и прежде всего “литургическое” – раскрытие опыта, данного в богослужении, передача той таинственной “славы”, что пронизывает его, того “таинства”, в котором оно укоренено и “эпифанией” которого оно является. Явление Бога, но потому и мира в его Божественной первозданности, Божественных корней творения, предназначенного к тому, чтобы Бог наполнил его и стал “всяческим во всех”»[51].

Одним из ключевых текстов экуменического богословия о. Сергия является статья «У кладезя Иаковля (Ин. 4:23). О реальном единстве разделенной Церкви в вере, молитве и таинствах», опубликованная в 1933 г. В этой работе о. Сергий ставит вопрос: в какой зависимости мистическая действительность таинств находится от канонической? Влияют ли на действительность таинств догматическая и каноническая разобщенность? О. Сергий верил, что совершившееся разделение на различные конфессии не доходит до дна, и разделившиеся части единой Церкви находятся в таинственном общении между собой, общении, которое никогда до конца не прерывалось. Мы привыкли считать, что путь к христианскому единству пролегает через согласие в догматических формулировках и разрешении канонических недоразумений, но почему не наоборот – искать единства через единство в таинствах, с соучастия в таинствах начинать путь навстречу друг к другу, преодолевать не ересь учений, а ересь жизни? «Разделение Церкви, – пишет о. Сергий, – не доходит до глубины. В своей таинственной жизни Церковь остается едина, по крайней мере, это можно утверждать в отношениях между православием и католичеством»[52]. И это таинственное единство Церкви нужно не создавать через подписание соглашений или проведение богословских турниров, а обнаружить: «Строго говоря, соединение церквей здесь даже и не требуется, хотя, к сожалению, это единство обычно и мало сознается»[53].

Церковный Собор 1654 года (Патриарх Никон представляет новые богослужебные тексты). 1880. Худ. Алексей Кившенко

Практическим выводом из этих размышлений было предложение о. Сергия о введении «частичного интеркоммуниона», то есть совместного причащения православных и англикан в рамках содружества св. Албания и прп. Сергия. Однако эта инициатива после подробного обсуждения не была принята[54]. Надо заметить, что о. Сергий предлагал введение этой практики только относительно этого конкретного братства и только в период общих собраний, то есть это была идея, по мнению о. Сергия, требовавшая большой канонической проработки и богословской осмотрительности. Такое предложение вовсе не было плодом экзальтации или наивной сентиментальности. В более позднем тексте 1938 года с красивым названием «Una Sancta (основания экуменизма)»[55] о. Сергий говорит, что «инославные остаются отделены от нас в своей сакраментальной жизни (и стремление преждевременно и поверхностно преодолевать эти границы в чересчур широко и легко применяемом «Intercommunion» не только не достигает цели, но даже от нее скорее удаляет)»[56]. Не думаю, что о. Сергий как-то «истрезвился» или «пришел в себя» относительно идеи интеркоммуниона. Он и раньше высказывался против подобных экспериментов[57]. Но как настоящий ученик Христов, он горел идеей единства христиан и полагал, что стремление к этому единству совершенно естественно и нормально для каждого христианина. «Но, как бы история ни разрешила вопрос о путях к единению церквей, само единение в таинствах уже существует и не должно быть нами забываемо и умаляемо и теперь, при разделении. Существующее единство церквей есть и положительное основание к их единению, без первого невозможно было бы и второе. Сознание своего единства как данности и разъединения как факта живою антиномией присутствует в душе христианина. Эта антиномия не может оставлять человека в покое равнодушия, но должна искать своего разрешения. И “экуменическое” движение наших дней выражает для нас это искание»[58].

Тем не менее, несмотря на спорность некоторых суждений о. Сергия и даже практическую неудачу в реализации «частичного интеркоммуниона», мы должны признать, что богословские идеи, высказанные о. Сергием Булгаковым во многом способствовали не только развитию экуменического движения, но и уточнению и прояснению многих проблем православного богословия.

Мы отметили основные грани евхаристического богословия о. Сергия Булгакова. Очевидно, что эта тема требует дальнейшего изучения и вдумчивого исследования. Духовная дочь о. Сергия, монахиня Мария (Скобцова), однажды в беседе с Мочульским сказала: «Отец Сергий – мой духовный отец, я ему всем обязана. Через сто лет его будут почитать, как отца Церкви»[59]. Со дня смерти о. Сергия уже прошло семьдесят лет, и, если мать Мария была права, грядущее тридцатилетие должно стать временем освоения духовного наследия о. Сергия Булгакова.

Свидетель Софии. Судьба отца Сергия Булгакова

И перецеловал все вещи мирозданья.

И лишь тогда отбыл в несказанный глагол.

И перецеловал все вещи мирозданья.

И лишь тогда отбыл в несказанный глагол.

Если бы мне пришлось одним словом выразить впечатление от личности отца Сергия Булгакова, я без колебаний выбрал бы эпитет «невместимый». Так уж устроен человек: нам комфортно и уютно, когда все удобно классифицировано, разложено по полочкам, распределено по ролям, подведено под ближайший род и соответствующий вид. Спиноза – пантеист, Монтень – скептик, а Фихте с Гегелем – идеалисты: один трансцендентальный, другой абсолютный. И всем хорошо. И всем спокойно. Птенцов разложили по гнездам. Но всегда находятся неудобные люди, некомфортные идеи, неуютные мысли, которые отказываются распределяться, не хотят занимать своих мест, потому что эти насиженные гнезда не вмещают их, никогда не приходятся впору, своей величиной или узостью лишь подчеркивая неуместность и невместимость человека или учения. Таков отец Сергий Булгаков. Невместимый мыслитель, неуместный богослов. Он и сам чувствовал свою бесприютность и безместность. В своих «Автобиографических заметках» он неоднократно сетует на то, что всю жизнь был «чужой среди своих, свой среди чужих, а в сущности нигде не свой… Один в поле не воин, но всегда и везде один»[60].

Непременно возразят: во-первых, любой философ может претендовать на оригинальность и невместимость, во-вторых, что же с Булгаковым не понятно? Талантливый экономист и социолог, совершивший путь от марксизма к идеализму, а затем от идеализма к православию, в конце концов принявший сан и посвятивший последние десятилетия своей жизни написанию громоздких богословских опусов. Потому и биография его обычно распределяется на три неравных периода: экономический, философский и богословский. В чем же тут загадка? Он и сам не сопротивляется классификации.

Конечно, любой мыслитель, если он настоящий, честный и бесстрашный философ, как еще в древности рисовал портрет подлинного философа Платон, просто обязан быть «невместимым», и все наши классификации носят весьма условный характер и необходимы, в большей мере, для учебных целей. Но отец Сергий действительно никогда не был своим ни среди философов, ни среди богословов. Попытки «приручения» отца Сергия продолжаются и будут продолжаться. Тот или иной лагерь пытается записать его в ряды друзей или врагов. Его хотят сделать поборником демократии, но отец Сергий был убежденным монархистом или, как он сам себя называл, «царелюбцем»[61], мистически благоговейно переживавшим софийную правду самодержавия. Но и в лагере монархистов он был одиночкой, поскольку видел трагедию русского царя и с болью признавал и переживал все ошибки и пороки русского самодержавия. Он был настоящим русским интеллигентом с тем самым «комплексом русского интеллигента», который остался с ним на всю жизнь: и гимназистом, и студентом, и профессором, и священником он всегда чувствовал вину за свое благополучие, вину перед теми, кто сейчас голодает и страдает, кто не смог получить хорошего образования, ответственность за всякого угнетенного и униженного. Но и среди интеллигентов он не был своим, потому что видел и мужественно обличал ложь интеллигентщины. Был ли он своим среди философов? Безусловно, его уважали, и в круг его друзей и соратников входили лучшие умы России того времени. Но и среди них он был скорее юродивым. Большинство из них видели в Сергее Николаевиче Булгакове хорошо образованного человека, труженика, верного друга, но для них он был скорее «Сальери от философии», «пигмей с Зубовского бульвара», не гений, но талант, всего достигший кропотливым трудом, снискавший себе славу чудака из-за чрезмерного увлечения православием.

Вера Мордвинова, муза и собеседница Василия Васильевича Розанова, в 1915 году после встречи с Булгаковым писала своему «духовному наставнику», что Булгаков, конечно, хороший человек, но у него нет своего «я», нет будущего, а его сын Федя гораздо талантливее отца и в свое время затмит своего ученого предка[62]. Но большинству рафинированных друзей отца Сергия была непонятна его любовь к церковному христианству со всеми его обрядами и правилами. И однажды Сергей Николаевич Булгаков стал отцом Сергием, настоящим православным священником, подлинным русским батюшкой. И это факт, который следует принять со всей серьезностью. Есть соблазн видеть в отце Сергии такого либерального священника, салонного аббата-интеллектуала, критика церковной косности, просвещенного клирика-интеллигента. Отец Сергий был самым настоящим батюшкой. Он преклонял колени перед Престолом в алтаре, прикладывался к иконам, ему целовали руки. Он совсем не был реформатором, скорее уж бросалась в глаза его пламенная преданность традиции: он строго держал все посты, вычитывал бесконечные молитвенные правила, предписанные Церковью, строго следил за исполнением устава богослужения, не позволял никаких упущений в своей службе. Он молился. Не медитировал, а именно молился, как до него молился и после него молится православный народ. Его богословские тексты – это плод, в том числе и молитвенного усилия.

Порой отца Сергия называют то русским Аквинатом, то русским Оригеном. Оба варианта весьма произвольны. Он не был ни системоздателем, как Аквинат, ни еретиком, как Ориген. По молитвенной пылкости и трогательной исповедальности своих текстов он мог бы носить имя русского Августина. Но он вовсе не нуждается в таких почетных именах. Имя «отец Сергий Булгаков» славно своей славой и прекрасно своим достоинством. Отец Сергий Булгаков не был просто кабинетным ученым, точнее не только ученым. Это был богослов-мистик, богослов-молитвенник и подлинно церковный мыслитель.

Думаю, что отец Сергий открыл новый жанр богословских произведений, по крайней мере тексты «Малой трилогии» – это памятник духовных упражнений, богомыслия и молитвенного богословия. Каждая книга начинается и заканчивается молитвой, иногда настолько пронзительной, что кажется, будто автор написал это своими слезами. «Купина Неопалимая» – это, если так можно выразиться, первый богословский акафист Божией Матери. Однако эта очевидная, а порой и режущая глаза церковность не сделала отца Сергия своим в среде православного духовенства. Это одиночество среди своих отец Сергий переживал особенно тяжело. Его подозревали в неблагонадежности еще в России, когда он был просто Сергеем Николаевичем, но в эмиграции эта подозрительность постепенно переросла в травлю, которая не закончилась до сих пор. Он жил православием, но пламенно обличал православизм. Он был послушным клириком, но был непримиримым врагом церковного лакейства и архиереепоклонства. Он был верен традиции, но бесстрашно выступал против удушения церковного творчества и свободы богословской мысли. И, однако, эта преданность свободе не делала его диссидентом, каким его нам хотелось бы представить. В этом человеке было слишком много от благородного рыцаря, который всего себя посвятил служению Истине. Для своего века он был слишком юродивым. Бесконечная эрудиция и высокая квалификация ученого ставили его в один ряд с респектабельными богословами того времени. И однако же отец Сергий ни в коем случае не был респектабельным богословом. Он пугал своим пламенным благочестием своих приличных коллег. На Лозаннской конференции 1927 года отец Сергий неожиданно выступил в защиту почитания Божией Матери. Это было так естественно для его горячего рыцарственного сердца, но так неуместно, что даже православные участники конференции буквально стеснялись парижского профессора. Такое рыцарство смотрелось чудачеством и было совсем неуместно в XX веке. Проще было бы сказать, что отец Сергий родился не в свое время. Но сам батюшка категорически не принимал эту романтическую фразу. «Есть некая предустановленная гармония между тем, кто рождается и где и как рождается», – писал он в «Друге Жениха»[63]. А в более позднем труде, в «Невесте Агнца», он развивал мысль о том, что человек является своим собственным со-творцом, сотрудником Бога в своем собственном сотворении, самотворении. В некотором смысле Бог предвечно испрашивает у человека согласия на бытие, и если мы есть, мы сами выбрали не только быть, но и как, кем и где быть. Совсем как у Тарковского:

«Я век себе по росту подбирал».

Отец Сергий выбрал свой век и свою Родину, и хотя он казался некоторым современникам неуместным, это все же было его время, его место и его красивая и благодарная жизнь.

Годы жизни протоиерея Сергия Булгакова: 1871–1944. Родился в Ливнах, умер в Париже. Между Парижем и Ливнами – три тысячи километров. Между 1871 и 1944 – семьдесят три года жизни. Но цифра «не пользует нимало». Какие бы временные и пространственные координаты мы ни занимали в своей жизни, ее живую ткань составляют простые, но неожиданно значительные моменты. Она вся соткана из звуков и запахов, милых или пугающих образов, из ликования сердца и памяти кожи.

Город Ливны Орловской губернии. Семья бедного кладбищенского священника. Семеро детей, двое родителей и старый дедушка. Десять человек в пятикомнатном домике. Отец Сергий очень любил это место и этих людей, любил свою Родину. Его детство звучало мягким тенором отца, басом певчего Степановича, слушать которого с волнением приходили прихожане, колокольным звоном любимой церкви маленького Сережи – Сергиевской церкви – белого софийного храма, образ которого пропитан запахом резеды и бархатцев, чудесными ночными службами и игрой лампад, а еще – скромная речушка, на которой рыбачили ливенские дети, небольшой лесок, вечерняя степь и сказки няни на ночь – страшные, софийные сказки. Свое детство отец Сергий вспоминал с благодарностью, несмотря на то, что природа его Родины была бедной и скудной, город его детства – нищим и пыльным, его отец, потомственный священник, строгий и ответственный человек, порой запивал и устраивал дома скандалы, мама была натурой нервной и тревожной, много курила, была мнительной и склонной к депрессиям, и для дедушки Сергей не был любимым внуком. Но для отца Сергия это бедное ливенское детство было временем первого откровения Софии, под знаком которого прошла вся его жизнь, были написаны все его произведения. И не нужно бояться этих слов – «София», «софиология». Для многих это ненужное усложнение православного богословия, досадное излишество или теологический каприз. Софиология отца Сергия Булгакова берет начало в его детстве. София, прежде всего, это не четвертая ипостась, не усия, не философский концепт или элемент теологической конструкции. София – это событие. И именно здесь корень булгаковского богословия. Софию надо было сначала пережить, чтобы потом, осмысляя опыт Софии, построить изящную онтологическую модель, обосновывающую этот опыт. Детство отца Сергия было откровением Софии. То, что пережил отец Сергий в своем детстве, а потом встречал всю свою жизнь, он назвал Софией. Опыт откровения красоты этого мира, его человечности, опыт откровения божественности человека и человечности Бога – вот что такое София, и биографию отца Сергия следовало бы назвать экзистенциальной софиологией. Осмыслению этого опыта, его богословской рационализации и была посвящена жизнь отца Сергия. И первый опыт Софии – это опыт ливенского детства, которое было детством по-настоящему церковным.

Но однажды этот праздник Софии прервался. В возрасте четырнадцати лет Сергей потерял веру. В то время такие повороты биографии не были редкостью. Нам хорошо известны судьбы Чернышевского и Добролюбова и многих других бескорыстных правдоискателей, потерявших веру в подростковом возрасте, опротестовавших принудительное благочестие и верноподданническое христианство бурсы. Сын ливенского священника прошел тот же путь. Но причину своего безбожия он видел не только во лжи семинарского православия, но и в собственной испорченности. Пожилым священником он признавался в своем подростковом эгоизме и высокомерии, обжигающем его родных и друзей. Много позже Сартр в своей автобиографии напишет, что причиной утраты веры для него была детская гордыня. Здесь же видел источник своего духовного обморока и отец Сергий. С четырнадцати до тридцати лет – целое шестнадцатилетие отец Сергий жил без Бога и церкви, но не без Софии. Он признавался, что даже в самые черные годы бурсацкой прозы его душу все же трогали строки Евангелия или жития Марии Египетской. Он искал веры, и хотя его верой и стало безбожие и нигилизм, он чаял подлинного, настоящего, без которого он буквально задыхался, несколько раз в отчаянии пытаясь наложить на себя руки.

Духовное училище имени о. Булгакова (г. Ливны). XIX в. Открытка из коллекции В. Артомонова

Один умный человек сказал: «Если у народа нет Бога, у него, по крайней мере, должен быть Пушкин». И Сергей Булгаков, способный семинарист, а потом выпускник Елецкой гимназии и Московского университета, в своем безбожии спасался любовью к литературе и искусству. Красота спасала его и оправдывала мир. И этот опыт красоты тоже был софийным опытом. Несколько мистических откровений пережил будущий богослов в этот период своей жизни. В возрасте 24 лет по дороге в Крым к родственникам жены в созерцании природы ему вдруг открылся софийный лик мира:

«Вечерело. Ехали южной степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние Кавказские горы. Впервые видел я их. И вперяя жадные взоры в открывавшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупой, молчаливой болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской; помимо собственного сознания, она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зарадовалась, задрожала душа: а если есть… если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец, Его риза, Его любовь… Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам»[64].

Это была первая встреча с Софией, или, лучше сказать, первое событие Софии, когда Сергею Николаевичу через десять лет безбожной жизни вдруг приоткрылся подлинный лик этого мира, в котором отразился лик Божий, отблеск очей Бога-Человеколюбца. Но возвращения в Отчий дом не произошло. Жизнь была занята другим. Сергей Булгаков погрузился в ученые занятия. После окончания университета он был оставлен при кафедре политической экономии и статистики для подготовки к профессорскому званию, в 1895 году начал преподавать, а в 1896 году состоялся его дебют в печати. Опубликовав в 1897 году свою первую книгу «О рынках при капиталистическом производстве», Булгаков на два года отправился в заграничную командировку. Берлин, Париж, Лондон, Женева, Цюрих, Венеция. Он работал в библиотеках, встречался с немецкими социал-демократами. Но там же, за границей, случилось с ним новое откровение Софии. Осенним туманным утром ученый-марксист Сергей Булгаков посетил знаменитую Дрезденскую галерею, никак не ожидая, что выйдет из музея совсем другим человеком. Тогда он впервые увидел Сикстинскую Мадонну с Предвечным Младенцем на руках.

«В них была безмерная сила чистоты и прозорливой жертвенности – знание страдания и готовность на вольное страдание и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что они обречены, и вольно грядут Себя отдать, совершить волю Пославшего: Она „принять орудие в сердце“, Он Голгофу… Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо… Я (тогда марксист!) невольно называл это созерцание молитвой и всякое утро, стремясь попасть в Zwinger, пока никого еще там не было, бежал туда, пред лицо Мадонны, „молиться“ и плакать, и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез»[65].

Так в душе Сергея Булгакова начала зреть «воля к вере». Спустя почти четверть века, будучи священником и богословом, отец Сергий снова побывал в Дрездене, с волнением посетил галерею, но чудо встречи не случилось. Почему? Потому что София – это событие, и, как всякое значительное событие, оно уникально и неповторимо. София – это то, что происходит между Богом и человеком, чудо встречи, очень личное и интимное событие, которое нельзя запрограммировать, заслужить или как-либо принудить одну из сторон к откровению. Как бы то ни было, в 1900 году Сергей Булгаков возвратился на Родину. Но вернулся он уже другим человеком.

Двадцать первое ноября 1901 года. Киев. Экстраординарный профессор Киевского политехнического института Сергей Николаевич Булгаков читает публичную лекцию «Иван Карамазов как философский тип». Публика встречает выступление овацией. Студенты несут профессора на руках. Таким был первый триумф Булгакова-лектора. У него был талант оратора. Он говорил горячо и с чувством. Говорил сердцем. В этот киевский период – с 1901 по 1906 год – Сергей Николаевич прославился на всю Россию. Он преподает, активно публикуется, участвует в различных журналах, знакомится с известными философами, учеными и литераторами. В 1902 году следующая публичная лекция, принесшая ему славу – «Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева?» Лекция опубликована. Автора приглашают с выступлениями в разные города России. Так начался «идеалистический» период в жизни Булгакова. Это время ознаменовано многими отрадными свершениями в жизни мыслителя: в 1903 году был опубликован сборник «От марксизма к идеализму», в 1904 году вместе с Н. А. Бердяевым Булгаков работает над журналом «Новый Путь», но самое отрадное произошло в 1905 году – Сергей Николаевич после долгого перерыва идет на исповедь и причащается. Так скромно и кротко тихим осенним днем в маленькой монастырской церкви состоялось возвращение к Богу, примирение с детством.

Осенью 1906 года Булгаков переезжает в Москву, где он прожил до 1918 года. Это один из самых насыщенных периодов булгаковского творчества – двенадцать лет активной писательской, преподавательской и общественно-политической работы. Он перебирается в Москву ради участия во Второй Государственной думе, куда он вошел в начале 1907 года как «христианский социалист», так и не примкнув ни к одной из партий. Девять раз поднимался депутат Булгаков на трибуну, всякий раз ввергая в недоумение слушателей, потому что от него доставалось и царскому правительству, и реформаторам, и революционерам. Ни для одной из партий он не сделался своим, и четыре месяца активной думской работы вылились в глубокое разочарование в политике. «Я не знавал в мире места с более нездоровой атмосферой, – вспоминал отец Сергий, – нежели общий зал и кулуары Государственной думы, где потом достойно воцарились бесовские игрища советских депутатов»[66]. Но московское двенадцатилетие это не только Дума. Здесь Булгаков знакомится с отцом Павлом Флоренским, Е. Н. Трубецким, П. И. Новосёловым, В. Ф. Эрном и многими другими яркими мыслителями и публицистами. В 1909 году в сборнике «Вехи» выходит знаменитая булгаковская работа «Героизм и подвижничество», вызвавшая множество споров в 1911 году – сборник статей «Два града», в 1912 году – «Философия хозяйства». Однако венцом московского периода стала книга «Свет Невечерний» (1917) и сборник «Тихие думы» (1918).

Карикатура на депутата Государственной Думы С. Н. Булгакова. 1907

Булгаков уже не идеалист, а религиозный философ, «искатель религиозного единства жизни, взыскуемого, но не обретённого»[67]. В «Философии хозяйства» впервые звучит тема Софии, которая дается Булгакову непросто. Он находится под сильным влиянием Владимира Соловьева и отца Павла Флоренского. Их софиологические опыты носят яркую гностическую окраску. У Сергея Николаевича Булгакова была здоровая церковная интуиция, привитая еще в детстве, а потому он сопротивлялся этому влиянию, пытался его преодолеть и, будучи уже священником, во многом исправил ошибки своего раннего учения, а в некоторых опытах даже раскаялся. Но общая тональность «московских» текстов подлинно софийная. Василий Васильевич Розанов, размышляя над страницами «Братьев Карамазовых», говорил о двух типах отношения к жизни: «миролобызающем» и «мироплюющем». Тексты Булгакова читать радостно и утешительно. Это мыслитель «миролобызающего» взгляда. О чем бы он ни писал – о Марксе ли, Фейербахе, Карлейле или Пикассо, творчестве Голубкиной или Чехова, он везде находит свою правду, прежде чем осудить или отвергнуть, он всеми силами старается оправдать. Оправдание мира – таков основной пафос его «московских» текстов. И именно поэтому они софийные. Много позже своему верному ученику Льву Зандеру отец Сергий говорил, «что в слове “и” сокрыта вся тайна мирозданья, что понять и раскрыть смысл этого слова – значит достигнуть предела знания». Ибо «и» есть принцип единства и цельности, смысла и разума, красоты и гармонии; понять мир в свете «и» – значит охватить его единым всепроникающим взглядом; а увидеть эту связь, которая соединяет мир с Богом, значит понять его как Божие «царство и силу и славу», существующие «всегда, ныне и присно и во веки веков»[68]. В философии и богословии Булгакова это мировое «и» и есть София, принцип всеобъемлющего единства. Но прежде чем войти в философский дискурс, стать проблемой или концепцией, София есть событие и откровение, живой опыт единства мира, человека и Бога, и этот опыт Булгаков переживал не только в явлении красоты, проблесках истины и правды, которые он замечал в произведениях персонажей своих статей, но и в личном, часто весьма трагическом опыте.

Двадцать седьмого августа 1909 года умер любимый сын Сергея Николаевича Ивашек, «белый мальчик», как называл его отец. Страницы «Света Невечернего», где Булгаков описывает эту трагедию, может быть, самое пронзительное и трогательное в его творчестве. Мальчику было чуть больше трех лет, но он был отрадой для своих родителей. «Неси меня, папа, кверху, – пойдем с тобою кверху!» – последние слова малыша, которые невозможно читать без волнения. Однако этот страшный опыт умирания вместе со своим «белым мальчиком» Булгаков пережил как софийное откровение. Здесь начинается софиология смерти, и для меня это самое сильное свидетельство присутствия в булгаковской философии его экзистенциального измерения, без которого невозможно понять софийную онтологию отца Сергия. И эта софиология смерти тоже родом из детских откровений Булгакова. Из семерых детей отца Николая в живых остались лишь двое. В памяти отца Сергия особенно отпечаталась смерть младшего брата, пятилетнего Коли, «общего любимца, с печатью херувима, предшественника нашего Ивашечки»[69]. Но отец Сергий умел видеть софийность и в смерти, и в похоронах, а потому и говорил, что в Ливнах «софийно хоронят»[70].

Один из самых софийных опытов умирания Булгаков также пережил в Москве. В июне 1918 года он принимает священный сан. Для философа Булгакова это было подвигом смерти и воскресения. Булгаков был потомственным «левитом», в его жилах текла кровь священников пяти поколений, «левитская кровь». Это по линии отца. Предки матери тоже были священниками, и одним из них был знаменитый святитель Феофан Затворник. Священный сан и богословское служение были естественным итогом мировоззренческой эволюции Булгакова. Читая его труды 1910-х годов, мы видим, как постепенно оцерковляется мысль Булгакова, как он настойчиво начинает любопытствовать к вопросам богословским, а в книгах появляются бесчисленные цитаты из отцов Церкви и добротные экскурсы в святоотеческое богословие. В церковную проблематику Булгаков входил и как публицист, и как общественный деятель. Он живо интересовался ходом имяславческого спора, а в 1917 году стал членом Поместного собора и близким другом патриарха Тихона, которому Святейший доверял написание своих посланий. События, связанные с рукоположением, отец Сергий подробно описал в своих заметках. В этих записях поражает удивительная атмосфера кроткой умиротворённости, «тишины неизглаголанной». И это тоже София, опыт жертвенного отдания себя на служение Богу и людям, жреческого посвящения на служение, освящающего и оздоровляющего этот мир, созидающего Церковное Тело через таинства, через преображение мира.

Через две недели после иерейской хиротонии отец Сергий навсегда покинул Москву. Он отправился в Крым, переживая за семью, надеясь снова вернуться обратно. Но Крым взял в плен надолго. С 1918 по 1922 год – четыре года крымского сидения – период испытаний, искушений и ужасов Гражданской войны. В Крыму были написаны и дописаны главные философские работы Булгакова – «Философия имени» (1918) и «Трагедия философии» (1921), а также диалог «У стен Херсонисса» (1922), в котором отразилась мучительная борьба отца Сергия с соблазном католичества. Было такое искушение в биографии Булгакова. Когда он оказался в Крыму, отрезанным от мира, а оттуда, из большевистской России, доходили известия одно ужаснее другого, и казалось, что православная церковь уже пала, уничтожена физически, отец Сергий обратил свою мысль на Запад, там ища ответов и возрождения церковного. Однако от католичества Булгаков исцелился сразу, как только оказался на чужбине и столкнулся с живыми, а не умозрительными католиками. В конце 1922 года протоиерей Сергий Булгаков с супругой и двумя детьми был выслан из России. Ему шел пятьдесят второй год, и жизнь, казалось, оборвалась и остановилась. В Крыму отец Сергий начал вести дневник. Это самое горькое и грустное из того, что он написал в своей жизни. И самое антисофийное. И действительно, в крымский период тема Софии, как и сам термин, вовсе исчезает из булгаковских текстов. Но когда вернулась радость, вернулась и София. Весной 1923 года отец Сергий с семьей был радушно принят в Праге и занял кафедру церковного права. В пятьдесят два года жизнь не просто продолжилась, а открыла самый плодотворный и интересный период в творчестве отца Сергия.

София есть событие откровения единства Бога и мира. Высшая степень этого откровения – Евхаристия как продолжающееся Боговоплощение, таинство обожения и оправдания сотворённого мира. Поэтому неудивительно, что Сергей Николаевич Булгаков однажды стал отцом Сергием – православным священником, главным делом которого стало совершение литургии. Он был искателем Софии, теперь стал ее свидетелем и служителем. Очень важно найти верный ответ на вопрос: почему Булгаков принял священный сан? Ведь это не было редкостью среди друзей отца Сергия. Сан принял Флоренский, священником стал Дурылин. Но для отца Павла все-таки на первом месте стояло не служение священника, а наука во всех ее проявлениях, а Дурылин в конце концов оставил иерейское служение. Очень важно признание самого отца Сергия: «Я шел в священство исключительно ради того, чтобы служить, то есть по преимуществу совершать литургию»[71]. Обратите внимание, как расставлены акценты: он священник не ради пастырства, миссионерства, богословия или общественной деятельности, нет, главное – Евхаристия, сердцевиной которой является не просто священная магия предложения хлеба и вина в Тело и Кровь Господа, но причащение верных этим Святым Дарам, осуществленное единение с Богом в таинстве причащения. Поэтому отец Сергий любил не только совершать литургию, но и просто причащать больных на дому, и для него это было самым значительным моментом жизни.

Осмысляя на исходе дней свой жизненный путь, отец Сергий признавал, что принятие священного сана было самым важным событием его жизни, а потому и биографию свою он делил не на экономический, философский и богословский периоды, а на две части: до принятия сана и после. И, как бы странно это ни прозвучало, так расставленные приоритеты – сначала литургия, потом богословие – оказались весьма плодотворными для его творчества. В последнее двадцатилетие своей жизни отец Сергий написал больше, чем в молодости. Свое богословское творчество он воспринимал как продолжение литургии вне стен храма. Собственно, так было и всегда в его жизни – сначала событие Софии, потом философское или богословское осмысление пережитого опыта.

О. Сергий Булгаков, буд. митр. Владимир (Тихоницкий), митр. Евлогий, буд. митр. Вениамин (Федченков), А. В. Карташев. Вторая половина 1920-х

Когда мы размышляем над жизнью отца Сергия Булгакова, исследуем источники его биографии, обычно выпускается из виду одно важное свидетельство его жизни – фотографии. Их осталось немало. Но вот что удивительно: на своих священнических фото отец Сергий выглядит моложе, чем на карточках, где он еще светский философ в сюртуке. Он даже стеснялся того, что слишком мало, неприлично мало у него седых волос для пятидесятилетнего «дедушки». Но священнические фото поражают не только молодостью, которая как бы обновилась с принятием сана, но подлинно пророческим выражением лица, завораживающей пылкостью взгляда. Глядя на эти фотографии, вспоминаешь одну и ту же фразу из пророка Исаии: «Вот я, пошли меня». Величайший праведник и пророк ветхозаветной эпохи Исаия, увидев славу Божию, воскликнул: «горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5). Однако, когда Господь воззвал: «Кого Мне послать?» – смиренный пророк, так трепетно ощущавший свое недостоинство, сам предложил себя в жертву: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6:8). Весь облик отца Сергия кричит этим древним жертвенным возгласом. И это не только воздействие старых фотокарточек. Сохранилось множество свидетельств этого пламенного служения отца Сергия. Он был настоящий подвижник, и если когда-нибудь будут составлять его житие, биограф не будет иметь недостатка в свидетельствах. Это был человек, всецело посвятивший себя служению Церкви. Во-первых, он был настоящим аскетом науки, который подчинил себя строгой дисциплине мыслителя и писателя. Каждое утро до полудня он посвящал писательству. Вставал в одно и то же время, несмотря на мучившую его всю жизнь бессонницу, служил литургию, писал или шел на лекцию, а после обеда всегда читал. А еще находил время для приема посетителей, исповеди духовных чад, участия в многочисленных конференциях и изнурительных симпозиумах. Находясь среди самого изысканного общества, он всегда оставался священником. Однажды сменив сюртук на рясу, он уже никогда ее не снимал, был верен не только священническому облику, но и ритму церковной жизни, которая вся вырастала из литургии. Из опыта Евхаристии произрастало и его богословие. «Мое богословствование, – говорил отец Сергий своим студентам, – всегда вдохновлялось предстоянием алтарю»[72].

Свои главные богословские произведения отец Сергий написал в Париже, куда переехал с семьей в июле 1925 года. Там была закончена «Малая трилогия», написаны бесчисленные богословские статьи, создана монументальная «Большая трилогия», написано толкование на Апокалипсис. В Париже он стал профессором догматического богословия в новооткрывшемся богословском институте прп. Сергия Радонежского и собрал вокруг себя целое созвездие выдающихся русских мыслителей. Именно отец Сергий Булгаков убедил Георгия Флоровского заняться патристическими исследованиями, вдохновил отца Киприана Керна на изучение творения св. Григория Паламы, оказал сильнейшее влияние на идеи отца Николая Афанасьева и работы отца Кассиана Безобразова. Он первым из русских богословов обратил внимание на богослужение, богослужебные тексты и иконопись как на важный и достоверный источник богословской мысли. Он первым начал активно цитировать в своих произведениях богослужебные тексты не ради украшения, но именно как источник богословия. В своей сравнительно небольшой работе «Друг Жениха» он использовал более ста семидесяти цитат из церковных служб Предтече. Собственно, именно отец Сергий Булгаков, задолго до отца Александра Шмемана, стал у истоков литургического богословия.

Много времени и внимания отец Сергий уделял молодежи. Еще в Чехии он принял деятельнейшее участие в создании Русского студенческого христианского движения. Именно отец Сергий Булгаков понудил участников движения строить свою работу вокруг Евхаристии, и эта простая церковная идея стала настоящим откровением для многих, переживших, например, студенческий съезд в Пшерове в 1923 году как настоящую Пятидесятницу, потому что, по настоянию отца Сергия, все собрания сопровождались опытом совместной молитвы и причащения. 8 октября 1923 года, в последний день Пшеровского съезда, отец Сергий призвал участников к осознанию новой евхаристической эпохи[73]. Евхаристия должна вдохновлять нас не только в храме, это вдохновение мы должны нести в мир, стремясь к оцерковлению всей жизни, превращению ее в литургический гимн, внехрамовую литургию. Для самого отца Сергия это значило превращение его богословского творчества в богослужебный гимн, литургическую песнь. Свое богословствование он воспринимал как служение, как свой долг перед Церковью. Насколько он был богослов, можно судить по небольшой цитате из «Невесты Агнца»:

«Истины, которые содержатся в откровении о Богочеловечестве, в частности же в эсхатологическом его раскрытии, столь незыблемы и универсальны, что перед ними бледнеют, как бы изничтожаются в своем онтологическом значении, даже самые потрясающие события мировой истории, которых свидетелями мы ныне являемся, поскольку мы их постигаем в свете Грядущего»[74].

Эту фразу отец Сергий записал 24 июня 1942 года. Вокруг бушевала самая страшная в истории человечества война, гибли люди, горели города, и отец Сергий слишком хорошо был осведомлен о всех ужасах войны, однако взгляд его простирался дальше, он видел больше, чем видят обычные люди, у него были глаза пророка.

Однако, как и все пророки, он был побиваем камнями. Ему не доверяли. Епископ Феофан (Быстров) в 1923 году возмущался решением дозволить преподавать церковное право бывшему марксисту. А в 1924 году появилась статья митрополита Антония (Храповицкого), обвинявшая отца Сергия в учетверении Троицы. Одна за другой печатались брошюры и книги, «научно» изобличавшие заблуждения протоиерея Булгакова. Пик этой травли пришелся на 1935 год. Тогда отца Сергия напрямую обвинили в ереси. Это было жестоко и несправедливо. В 1936 году была создана специальная богословская комиссия, в которую вошли виднейшие представители русского богословия. Почти два года богословы пытливо вчитывались в тексты отца Сергия, но ереси они так и не нашли. Булгаковские тексты очень требовательны к читателю. Если вы хотите понять автора, вам следует предпринять такое же аскетическое усилие, позволить себе такое же напряжение мысли, в каком работал сам отец Сергий. В противном случае, при поверхностном знакомстве с этими богословскими сочинениями, могут возникнуть недоумения и созреть неверные выводы и подозрения. Булгаков был дисциплинированным и воспитанным мыслителем и писателем. Он ждет той же дисциплины и от своего читателя.