Часть четвертая

Жизнь в борьбе

Годы в Пуэрто-Плата

Для человеческих душ добродетель — единое благо.

Ею сильны города, ею живет человек.

Для человеческих душ добродетель — единое благо.

Ею сильны города, ею живет человек.

На одном из невысоких прибрежных холмов Эспаньолы, в трех лигах от Вега-Реаль, стоит скромный доминиканский монастырь. Он окружен небольшим фруктовым садом. Ворота монастыря всегда приветливо открыты для путников.

В саду пусто. Монахи трудятся на своих полях. Но почему детские голоса звучат в патио монастыря?

У большого глобуса стоит пожилой, лет пятидесяти, монах. Его окружает толпа смуглых индейских мальчиков. Он что-то рассказывает им, и на лице его улыбка. Рядом на деревянном столе лежит начатая рукопись и груда книг. Видимо, юные гости оторвали монаха от работы. Но, судя по веселью и смеху, он ничуть не огорчен этим.

— Теперь ты, Томас, — говорит монах по-аравакски маленькому индейцу с очень красивым и смышленым лицом, — покажи мне путь от Эспаньолы до Кастилии.

Томас берет указку из рук монаха и уверенно ведет ею по голубому полю глобуса.

— Правильно! — похвалил монах мальчика. — Но ты что-то хочешь спросить меня, Пабло?

— Падре Бартоломе, мой брат сказал мне, что вы десять раз переплывали океан. Это правда? Или он выдумал?

— Нет, мой мальчик, — отвечает Бартоломе, — твой брат не выдумал, а только преувеличил: я пересекал Атлантический океан не десять раз, а всего пять… — И он задумался.

Дети притихли и с уважением смотрят на падре Бартоломе. Подумать только! Каждый раз пятьдесят дней в пути! И хотя каравеллы испанцев по сравнению с индейскими каноэ кажутся большими и крепкими, это, наверное, очень страшно!

— Ну, дети, — сказал очнувшийся от своих дум Бартоломе, — теперь оставьте меня. Мне надо писать. А вы должны пополнить нашу коллекцию насекомых и растений.

Дети с веселыми криками и смехом покинули патио. Наступила тишина. Слышен лишь щебет птиц. Бартоломе сел за стол и развернул рукопись. Уже в течение трех лет, по совету своего покойного друга Педро де Кордова, он готовит труд по истории Индии.

Обязанности приора маленького монастыря в Пуэрто-Плата, в котором он живет с 1527 года, не отнимают много времени. Он занимается с индейскими детьми, учит их испанскому языку, естественным наукам, арифметике, географии.

Неожиданно его уединение нарушил какой-то старик. Это наш старый знакомый Хасинте! Он поседел, согнулся и, хотя ему уже за семьдесят лет, с честью несет службу в доме Лас-Касаса.

— Сеньор, прислали от дона Арайи. Он совсем плох, лекарь боится, что не протянет и ночи! Вас зовут туда.

— Скажи дону Родриго, чтобы он взял святые дары.

Из монастыря вышли трое: впереди мальчик-служка с колокольчиком, за ним — Бартоломе и каноник Родриго Ладрада со святыми дарами.

— Он большой грешник, этот Арайя, — сказал Бартоломе. — У него много рабов, и живут они в ужасных условиях, хуже животных! Сколько я ни уговаривал старого скрягу дать свободу индейцам, он не соглашался!

— Посмотрим, что он скажет сейчас, — и на морщинистом смуглом лице Родриго появилась ироническая улыбка. — Вряд ли он захочет ссориться с господом богом!

Дон Арайя жил одиноко. Много лет тому назад у него умерла жена, а сын утонул в море. Дон Арайя остался один, хотя где-то в Кастилии были родственники.

В комнате, где лежал умирающий, было полутемно и душно. На подушке белело худое лицо старого кастильца. Он тяжело и хрипло дышал. Рядом стоял лекарь, он только что пустил больному кровь, но часы дона Арайи сочтены. Лекарь тихо вышел из комнаты — он тут уже был не нужен.

— Сын мой, — сказал Бартоломе, — мы пришли, чтобы примирить вас с богом, которого вы часто забывали при жизни. Но он милосерден и простит вам, если вы искупите свои грехи.

Арайя через силу усмехнулся:

— Я знаю, что вы скажете, падре! Вы требуете, чтобы я дал своим индейцам свободу…

— Требую не я, а всевышний! Я лишь не могу отпустить вам ваших грехов, пока этот тяжкий груз лежит на вашей совести. Сеньор Арайя, вспомните вашу жену и вашего сына. Они ждут вас на небесах, если вы выполните предначертание бога.

— Падре, — прошептал умирающий, — дайте завещание… я сделаю то, о чем вы просите…

— Где лежит ваше завещание, сеньор? — деловито спросил Ладрада.

— Там… в черном шкафу. На первой полке есть потайной ящик… мой майордом знает.

Ладрада поспешно позвал майордома. В присутствии свидетелей Арайя сделал изменение в своем завещании. Вчерашние рабы стали свободными вассалами короля Кастилии!

Монахи ушли из дома Арайи. Бартоломе устал и шел молча, зато Ладрада был в очень хорошем настроении:

— Еще одна жалоба на вас, Бартоломе, обеспечена. Наследники Арайи не простят вам того, что от них ушел лакомый кусок в двести душ индейцев. Мне говорили, что про вас уже писали принцу Фелипе в таких выражениях: «…этот приор Лас-Касас в своем местечке создает беспорядки и сеет между жителями вредные мнения насчет индейцев…»

— Хватит, Родриго, — улыбнулся Бартоломе, — давно известно, что я смутьян и скандалист. Недаром, когда я еще был в Санто-Доминго, мне запрещали выступать с проповедями. Власти боялись услышать правду, которую я преподнес бы им в своих речах. Так что вы рискуете вашей репутацией, оставаясь в моем монастыре.

— Я рискую репутацией, но спасаю свою душу, работая с вами, — с чувством ответил Ладрада. Этих двух людей связывала уже в течение нескольких лет не только большая дружба, но и общность стремлений.

Когда они вернулись в монастырь, Бартоломе попросил Ладраду отслужить вечернюю мессу; он хотел еще поработать в саду, пока не стемнело. Но сегодня ему не суждено было сесть за свою «Историю». Его ждал посланный алькальдом коррехидор с просьбой немедля прибыть в кабильдо — городской совет Пуэрто-Платы.

У алькальда находился высокий гость — президент Аудиенсии.

— Простите, что я потревожил вас, падре, — приветствовал он Лас-Касаса, — но важные события призвали меня в Пуэрто-Плата. Вы, конечно, слышали об этом постыдном восстании касика Энрике?

— Да, ваша милость, я знаю о постыдном поведении дона Валенсуэлы и губернатора Вадильо по отношению к ни в чем не повинному касику Энрике.

— Да, да, — ответил поспешно президент, — конечно, дон Валенсуэла довольно грубо поступил с касиком, а губернатор города Сан-Хуан несколько превысил свои полномочия…

— Называйте вещи своими именами, — резко сказал Лас-Касас. — Вы считаете только грубым, когда Валенсуэла отобрал жену, имущество и лошадь у Энрике, а потом избил палками?

— Нет, но…

— А потом, когда свободный индеец, вассал короля Кастилии, обратился с жалобой к наместнику короля — губернатору города Сан-Хуан, тот, вместо того чтобы удовлетворить справедливую жалобу индейца, заточил его в крепость.

— Нет, нет, падре, я не оправдываю действий Валенсуэлы и губернатора, но, вы сами понимаете, мы уже имеем дело с восстанием, ибо Энрике ушел в горы с группой индейцев и при первой же стычке убил двоих испанцев!

— Вот как, убил двоих, — сказал Лас-Касас. — Но ведь он убил защищаясь, а не нападая! Преследовал ли он убегающих испанцев, скажите мне, ваша милость?

— Нет, но он угрожал: «Благодари меня, Валенсуэла, что я не убиваю тебя, иди, но не возвращайся! Берегись!» А ведь это мятеж! К нему присоединяются беглые индейцы. Он научил их обращаться с оружием испанцев. Он смеется над нами, этот Энрике.

— Однако я слышал, что Энрике, которого вы поносите, взял слово с индейцев, что они не будут причинять вреда невинным колонистам — жителям острова, а будут только защищать себя от карателей. И я слышал также, — Лас-Касас насмешливо улыбнулся, — что те восемьдесят испанцев, которых Аудиенсия выделила для поимки Энрике, бесславно вернулись домой, вымотанные голодом и усталостью, но живые…

Президента начал раздражать этот язвительный допрос. Он увидел, что Лас-Касас остался прежним. В нем было больше от законника-юриста, чем от монаха… Президент перебил Лас-Касаса:

— Прекратим эти пустые разговоры! Его величество приказал подавить восстание, ибо видит в нем дурной пример для индейцев острова, для всей Индии. Мы призвали вас, имеющего такой большой опыт жизни в колониях, чтобы посоветоваться, как можно быстрее и желательно мирными средствами окончить это неприятное дело.

Лас-Касас иронически усмехнулся:

— Благодарю вас за честь и признание моих скромных заслуг перед королем и Индией. Но позвольте мне задать вам один вопрос: сколько раз пыталась ваша милость и вся Аудиенсия привести мятежного касика в повиновение, поднимая против него оружие?

— О, много раз! Уже не первый год собирают войско, вооружают флот. И, пока он не умрет, этот мятежник, или не будет подавлен, мы не сложим оружия!

— А сколько раз вы пытались мирным путем прекратить восстание, поднятое Энрике?

— Не знаю, ведь это нелегко, но, наверное, один раз, — удивленно ответил президент.

— Так почему вы считаете этот единый раз трудным, в то время как насильственный путь кажется вам легким? Я полагаю, сеньор, если вы обратились ко мне, надо применить тот путь, который вам показался столь тяжелым, то есть путь мира.

Через несколько дней вернулись разведчики-монахи, посланные Лас-Касасом на переговоры к Энрико. Мятежный касик согласился на прекращение войны, но при условии, что ни ему ни его отряду испанцы не причинят никакого вреда. Лас-Касас заверил касика, что всем индейцам будет позволено вернуться домой, в их провинции, и что испанцы не будут их преследовать.

С доброй вестью о мире вернулся Лас-Касас в Санто-Доминго. Это возвращение, после нескольких лет затворничества в маленьком монастыре, произвело небывалый эффект на Эспаньоле. Сам Лас-Касас часто потом говорил своим друзьям:

— На удивление и к неприятности тех, кто считал меня погибшим для жизни, я вернулся, чтобы снова бороться!

Свидание с Писарро

…Катилине было легко собрать вокруг себя весь цвет позоров и преступлений.

…Катилине было легко собрать вокруг себя весь цвет позоров и преступлений.

Когда Бартоломе узнал в 1530 году о продвижении экспедиции Франсиско Писарро и его сподвижников Диего Альмагро и священника де Луке в Перу, его охватило глубокое беспокойство и опасения.

Писарро… Он не видел его ни разу, но знал, что тот, подобно римлянину Катилине, был «человек сильного духа и тела, но дурной и испорченный, был коварен, непостоянен, лжив и вероломен, как никто».

Бартоломе также знал, какова была карьера Писарро в Индии: сначала на Эспаньоле, Кубе и Венесуэле — солдат и выученик Охеды, а затем в Панаме — сподвижник и помощник Педрариаса.

И вот новоявленный Катилина, генерал-капитан Писарро, облеченный в 1529 году доверием и полномочиями испанской короны, ринулся на завоевание земель, еще более богатых, чем Мексика, недавно открытая и захваченная Кортесом. Что ожидало Перу, — нетрудно догадаться, ибо король милостиво дал Писарро и его компаньонам все полномочия и титулы, но не снабдил ни одним мараведи! Писарро и другие должны были сами оплачивать свои расходы и жалование из завоеванной добычи. А жадность завоевателей, по меткому выражению хрониста Овиедо, можно было сравнить только с их бедностью!

Уже если и суждено богатым землям Перу стать добычей Писарро и его шайки, то надо уберечь жителей этой земли от последствий завоевания. Бартоломе решил получить от короля приказ, запрещающий продавать перуанцев в рабство. И он отправился снова в Кастилию.

В начале января 1532 года Бартоломе вернулся из Кастилии и с двумя монахами — Бернардино де Минайя и Педро де Ангуло — отплыл из Санто-Доминго в Перу. По пути он ненадолго остановился в Сант-Яго де Лос Кабальерос, небольшом городе в Гватемале. Там их с радостью встретил знакомый Бартоломе еще по Севилье, приходский священник лисенсиат Франсиско де Маррокин. Он стал уговаривать, чтобы они остались там насовсем. Но Бартоломе спешил в Перу, боясь, что Писарро начнет захват индейцев в рабство ранее, чем он привезет ему королевский приказ.

Бартоломе и его спутникам пришлось почти месяц задержаться в порту Реалехо: они ждали отплытия каравеллы, на которой отправляли из Никарагуа солдат и оружие для Писарро.

— Зачем это вам, ваше преподобие, понадобилось так спешно в Перу? — с подозрением спрашивал один из помощников Писарро, маэстре каравеллы. — У нас и так хватает своих священников. По-моему, вам с вашими монахами там нечего делать. Если вас, конечно, не интересует золото. А своих пустых карманов у нас тоже хватает!

— Золото нас не интересует, — ответил Лас-Касас, — но мы хотим основать в Перу монастыри и миссии.

— Рановато думать о монастырях, — возразил маэстре, — земля горит под ногами. Страна охвачена войной, как пожаром, а вы — монастыри…

— Мы посмотрим, — осторожно ответил Лас-Касас, ибо не хотел открывать истинной цели поездки: вряд ли тогда маэстре взял бы его на свою каравеллу.

И он оказался прав, потому что маэстре продолжал:

— Вот привезем генерал-капитану солдат и оружие, а обратно пустыми, наверное, не пойдем.

— Что же вы думаете везти из Перу? — спросил Педро де Ангуло. — Ведь золотые сокровища еще не добыты.

— Есть сокровища получше золота, — и маэстре подмигнул монахам, — которое найдет спрос на рынках Эспаньолы и Никарагуа. Рудники и водяные жемчужные шахты ждут сильных и здоровых перуанцев.

Маленькое суденышко, на котором они плыли, попало в бурю. Несколько дней носилось оно по морю, сбившись с курса. На темном небе клубились тучи, закрывая луну и звезды. Огромные валы перекатывались через борта каравеллы, грозя смыть все, что находилось на палубе. Бледные испуганные солдаты сидели в тесных каютках и то ругались, то молились.

Маэстре, увидев опытность Лас-Касаса в морском деле, стал с ним советоваться, каким курсом лучше плыть: вернуться обратно в Никарагуа или попытаться добраться до Перу.

— А как у нас с припасами? — спросил Лас-Касас, видя, что судно перегружено солдатами и оружием.

— Мало, ваше преподобие, — мрачно ответил маэстре, — мы и так грузили сверх меры. Ну, и припасов взяли в обрез…

— Нам грозит голод, — сказал Ангуло, — если мы будем блуждать по морю. Мне кажется, что лучше вернуться в Реалехо.

— К дьяволам! — крикнул услышавший их разговор солдат. — Нам нужно в Перу! Нас ждет генерал-капитан и золото, а если мы опоздаем, то останемся без добычи. Плыви, мерзавец, хоть в преисподнюю, — угрожающе подступил он к маэстре, — но доставь нас в Перу к сроку. Иначе разнесем твою гнилую посудину!

Его поддержали остальные солдаты, которым не терпелось скорей добраться до сказочно богатого Перу. Особенно шумел солдат, который первым услышал о перемене курса. Он бешено размахивал кулаками и шпагой и ругался так, что даже его бывалые собутыльники качали головами.

— Дело пахнет бунтом, ваше преподобие, — прошептал испуганный маэстре. — Я этих головорезов знаю. С ними спорить опасно!

— Успокойтесь, сеньоры, — властно сказал Лас-Касас. — Криком вы не поможете беде. Вы не хотите в Никарагуа, ибо там нет золота. Но если мы поплывем в Перу, то вам придется потуже подтянуть ваши пояса, — припасов у нас мало. Давайте бросим жребий, пусть судьба решит, каким курсом нам плыть дальше.

Предложение Лас-Касаса всем понравилось. Солдаты успокоились и повеселели.

И вот в тесном душном трюме, тускло освещенном качающимся фонарем, едва стоя от качки на ногах, Лас-Касас с трудом написал на двух бумажках: «Перу» и «Никарагуа». Позвали самого младшего из команды — юнгу Фелипито.

— Ну-ка, парень, — сказали смеясь солдаты, — тяни, но смотри не ошибись! Мы хотим плыть только за золотом! Берегись, если вытянешь не Перу!

Матросы каравеллы, наоборот, недовольно ворчали. Им совсем не улыбалось голодное плавание в далекое Перу.

— Вы запугали мальчика, — и Лас-Касас протянул юнге свою шляпу, в которую были брошены свернутые бумажки. — Не бойся, Фелипито, тебе ничего не будет!

Фелипито робко протянул руку и вытащил бумажку.

— Читайте скорей, ваше преподобие! — закричал солдат-сквернослов. — Нечего разводить дьявольскую канитель!

Кто-то поднес фонарь к Лас-Касасу, и он прочел: «В Перу!»

Раздались крики восторга. Солдаты хлопали друг друга по спине, стучали кружками по столу, топали ногами. Но более всего поразил сквернослов. Он словно преобразился. Из глаз его полились ручьем слезы и, захлебываясь от умиления, он говорил:

— О падре! Я получил такое утешение, такую радость, ну, точно принял только что первое причастие!

— Он проливает слезы так, как не могла бы их проливать самая набожная и богомольная старуха, — усмехнулся Лас-Касас, вернувшись в свою каютку. — Но погодите, это не надолго!

И действительно, не прошло и получаса, как этот солдат и все другие стали предаваться своим обычным занятиям: безудержной игре в карты и разнузданной ругани.

Лагерь Писарро находился на острове Пуна в заливе Гуякиль, в месте, выгодном для высадки в богатый город Тумбес, находившийся в 30 лигах от острова. Писарро ждал новых подкреплений для дальнейшего продвижения в глубь Перу.

Лас-Касас с большим интересом смотрел на трех знаменитых компаньонов. Писарро был хотя и стар, с длинной бородой, но строен, хорошо сложен и, видимо, очень вынослив. В отличие от своих современников, он не имел пристрастия к пышной одежде: всегда ходил в черном плаще, белой шляпе и белых сапогах в подражание grand Capitàn — великому испанскому полководцу Гонсало де Кордова, под начальством которого он сражался в молодости в Италии. Движения у Писарро были быстрые, но настороженные: он похож на тигра, крадущегося к добыче. Опасный и смелый враг, ничего не скажешь!

Альмагро был по виду настоящий солдат, с тяжелым и грубым лицом, но прямодушный и справедливый. Подчиненные его любили гораздо больше, чем генерал-капитана. Луке — бывший священник и учитель — был хитер и осторожен. Говорили, что он усердно давал взаймы деньги тем лицам, от которых зависело назначение его епископом города Тумбеса и всех провинций Перу.

Писарро и Альмагро не получили никакого образования, даже не умели читать и писать. Писарро попробовал выучиться во время первого похода, но нетерпеливый характер помешал ему в этом. Научился он только подписывать свое имя, но такими каракулями, что секретарь должен был всегда ставить рядом его фамилию.

Прибытие Лас-Касаса с монахами удивило Писарро. Однако он уже научился дипломатии и хитрости и хорошо принял доминиканцев, еще не зная о цели их приезда. Но Альмагро был раздражен. Только что у него произошло не первое неприятное объяснение с Писарро: Альмагро был обижен тем, что все почести достались Писарро, который получил от короля титул наместника Перу и маркиза, жалование в 725 тысяч мараведи в год и награжден рыцарским орденом Сант-Яго. А ему придется довольствоваться званием скромного губернатора города Тумбеса и всего 200 тысячами мараведи!

— Так-то ты поступил с другом, который делил с тобой все труды, опасности и расходы? Перед отъездом в Кастилию ты торжественно обещал блюсти мои интересы так же, как и свои собственные. Как мог ты решиться так унизить меня в глазах света столь ничтожным вознаграждением? Можно подумать, что я ничего не сделал, в сравнении с тобой! — не унимался Альмагро.

Лас-Касас почувствовал, что обстановка в лагере напряженная, и потому постарался быть кратким. Но когда он вручил приказ короля, то Писарро не смог скрыть своего недовольства.

— Его величество противоречит сам себе, — сказал Луке, опередив резкие выражения, готовые сорваться с уст Писарро и Альмагро. — Ведь в своем первом приказе он писал, что мы можем пользоваться индейцами, приписанными к нашим землям, и они не могут быть отняты у нас.

— Никакого противоречия нет, — возразил Лас-Касас. — Но одно дело пользоваться услугами индейцев, а другое — продавать их в рабство в иные места Индии.

— Я все понял, сеньор, — высокомерно ответил Писарро. — Мы не собираемся торговать перуанцами, они принесут пользу для нас и на своей земле. Вы напрасно утруждали себя столь тяжелым для вашего возраста плаванием!

— Ну что вы, генерал-капитан, — сказал иронически Лас-Касас, — если вам и сеньорам Альмагро и Луке не трудны опасные путешествия в вашем возрасте, то так же они не могут быть тяжелы и для меня!

Писарро и его компаньоны смутились: они забыли, что им всем уже перевалило далеко за пятьдесят лет!

— Мы с вами знаем, что для солдата и монаха возраста нет, — продолжал Лас-Касас. — Теперь я хочу выяснить, каковы возможности строительства монастырей и миссий.

— Нет, нет, — вскричал Писарро, которого прошиб пот при одной лишь мысли, что настойчивый Лас-Касас может остаться в Перу. — Нет, сеньор Лас-Касас, все это еще преждевременно.

— И к тому же, — обиженно добавил Луке, — мне как будущему епископу Тумбеса и покровителю индейцев всех завоеванных провинций Перу надлежит думать о создании миссий, а не каким-то приезжим монахам…

— Свои есть, клянусь дьяволом, — не выдержал Альмагро, — уезжайте-ка подобру-поздорову, нечего вам тут околачиваться!

— Сеньору Альмагро не мешает, прежде чем он станет губернатором, — ответил насмешливо Лас-Касас, — пройти школу хороших манер. Видимо, сеньору раньше было некогда подумать об этом!

— Вы намекаете на то, что я безродный подкидыш?! — в бешенстве закричал Альмагро. — Так знайте, что король пожаловал мне дворянство и частичку «де» перед фамилией! Я — благородный идальго, такой же, как и вы!

— Благородство человека определяется не частичкой «де», — с достоинством ответил Лас-Касас. — Если бы даже вы имели кучу титулованных предков, ваши повадки не стали бы от этого лучше!

— Хватит, хватит, сеньоры, — обеспокоенно говорил Луке, — не стоит спорить. Ясно, что колонисты не смогут обойтись без помощи индейцев, и потому генерал-капитан и я распределим всем колонистам индейцев для пользы их духовного блага. Ибо только тогда индейцы будут иметь возможность научиться всем правилам истинной веры!

— Вы, как ученый-теолог, — резко сказал Лас-Касас, — готовы утверждать, что слово божье может обрекать человеческое существо на страдания и горе, если в награду за это ему дается свободный пропуск в рай?

— Ваши еретические взгляды давно известны, сеньор Лас-Касас, — ответил раздраженно Луке, — удивляюсь, как король дает вам столь важные поручения.

— А это вы спросите у короля. — И Лас-Касас простился с Писарро. Луке и Альмагро он даже не кивнул головой.

В тот же день отходила каравелла в Никарагуа, и Лас-Касасу с монахами ничего не оставалось более, как отплыть на ней обратно.

— Мне делается страшно, — сказал Минайя, — когда я подумаю, что судьба целого народа — несчастных перуанцев — находится в руках мерзкой шайки грабителей и убийц!

— И это только начало, — с горечью ответил Лас-Касас. — Их поступки заставят потомков содрогнуться!

Несколько минут монахи молчали и смотрели на берега Перу, уходившие от них в легкой дымке. Спокойные и красивые берега, большой город Тумбес, обнесенный крепостной стеной, — они не знали о своей трагической участи. Скоро вместо города останутся одни лишь сожженные развалины…

— Саллюстий, — продолжал Лас-Касас, когда Тумбес скрылся из их глаз, — древнеримский писатель и деятель, известный своим честным и неподкупным нравом, писал о подлом заговорщике Катилине: «…с юности ему были по душе междоусобные войны, грабежи, убийства… весь цвет позоров и преступлений собрал он вокруг себя».

— Да ведь это о наших испанских конкистадорах! — воскликнул Ангуло. — Можно подумать, что он их родич!

— И я убежден, — отвечал Лас-Касас, — что Писарро и его сподвижники, подобно Катилине, запятнают себя не только чудовищными преступлениями против индейцев, но и братоубийственной войной.

…Лас-Касас оказался прав.

После кровопролитного разгрома Перу, после вероломного захвата и жестокой казни властителя Перу, инки Атагуальпы, после покорения перуанцев в лагере испанцев начались смуты и раздоры из-за власти и дележа добычи. На равнинах Перу сражались испанские армии.

Вероломное убийство инки Атагуальпы. Старинная гравюра.

Первым восстал Альмагро, но был захвачен и в 1538 году убит Писарро и его братьями. Сын Альмагро отомстил за отца и в 1541 году заколол Писарро в его вице-королевском дворце в Лиме. Менее чем через год молодого Альмагро казнили, как заговорщика, сторонники Писарро. Один из братьев Писарро был осужден в Кастилии за убийство старого Альмагро к двадцати годам тюрьмы. Старший брат Писарро, Гонсало, захватил власть наместника Перу и не подчинился королевским войскам, но потом был разбит и в 1548 году казнен за измену и мятеж.

Победа или смерть!

Если земля расколется, обломки погребут бесстрашного.

Если земля расколется, обломки погребут бесстрашного.

В то время когда Бартоломе в 1532 году направлялся в Перу, в горах Баракоа развертывались трагические события.

Уже много лет Гуама настойчиво и терпеливо собирал вокруг себя верных и смелых людей, учил их воевать. Его отряды были неуловимы, как ветер, и удары их стремительны, как ураган. Умный кубинец понимал, в чем его неуязвимость и сила: в умении вести с испанцами такую войну, о которой он говорил Бартоломе. И ему это удалось! Имя Гуамы становилось все более и более грозным для колонистов восточных провинций Кубы.

Гуама перенес свой лагерь в самые недоступные ущелья Баракоа. Вместе со старым Кибаном и Намуной, своими лучшими соратниками и друзьями, он обсуждал планы ближайших военных действий.

— Гуама, что делать с отрядом, который разрушил город и крепость Пуэрто-Принсипе? — спросил Кибан.

— Распусти отряд, как обычно, — ответил Гуама, делая пометки на карте, разложенной на плоском камне, заменявшем стол.

— Но почему, Гуама? — недовольно спросил Намуна. — Воины готовы сражаться еще, потерь у нас почти нет, и мы добыли в боях много оружия.

— Ты же знаешь, Намуна, нам надо хорошо подготовиться к следующему удару — нападению на город Баракоа. И пусть люди отдохнут. Черная болезнь в прошлом году очень ослабила нас.

— Ее занесли к нам испанцы, — гневно сказал Намуна. — И мы потеряли столько достойных воинов!

— Черная болезнь унесла больше воинов, чем стычки с испанцами, — добавил Кибан. — Мы не умеем ее лечить.

— Сами испанцы не умеют лечить черную болезнь, которую они называют «оспа». Мне говорил Бартоломе, что в Кастилии от нее вымирали целые селения.

В пещеру вошел молодой индеец с аркебузом.

— Вернулись разведчики, — сказал он.

Вслед за ним вошли три воина, измученные тяжелой дорогой и голодом.

— Дай им поесть, Кибан, и пусть они отдохнут, — и Гуама вышел из пещеры.

Около входа стоял дозорный Баона.

— Ты помнишь моего друга из Кастилии? — вдруг спросил Гуама. Ему захотелось поговорить о Бартоломе…

— Конечно, помню! Ведь он велел своему слуге дать мне этот аркебуз. И я сохранил его! — с гордостью ответил Баона.

Гуама отошел от пещеры и присел на камень. Пусть отдохнут воины-разведчики. Они проделали нелегкий путь. Кажется, в горах Баракоа могут жить лишь звери да птицы… И еще индейцы, в которых никогда не угасает мятежный дух борьбы!

В памяти Гуамы сохранилось множество прекрасных стихов, прочитанных им в Кастилии вместе с Бартоломе. Здесь у него нет книг, но он помнит стихи Петрарки, любимого поэта…

Зачем наш край наполнен пришлым сбродом?

Зачем родные травы

Кровь варваров так густо оросила?

……………………………………

О вихрь, о буйный град,

Взметнувшийся в пустыне,

Чтоб пасть на наши мирные селенья.

Должны мы сами ныне

Его смирить, — иначе нет спасенья!

«Петрарка прав. Спасенье только в наших собственных руках. Победа или смерть! У меня нет иных желаний, иных помыслов. Когда-то Бартоломе рассказал мне о доблестном римском воине Курции, который для блага родины пожертвовал жизнью. Вот уже много лет я, как Курций, бросаюсь в открытую пропасть для спасения Кубы! Среди этих каменных круч я сам превратился в камень. И только одна скрытая мысль всегда живет во мне: я хочу знать, что с Бартоломе; мне так нужен он, его любовь и дружба. За долгие годы лишь одна весть о нем — короткое письмо от его друга Педро Рентерии и толедский кинжал… Его друг писал мне, что Бартоломе снова в Кастилии, и о том, чего добился он от короля: его назначили „защитником индейцев“. Бартоломе, вероятно, верит в то, что это поможет ему бороться с тиранией. Но, по-моему, это только почетный титул, который в Индии ничего не будет значить! Бартоломе просто сплавили из Кастилии, а реформы… Невелика цена королевским реформам, когда по-прежнему царит в Индии произвол колонистов и не прекращается жестокая война!»

Осада испанского форта индейцами. Старинная гравюра.

Кибан позвал Гуаму, и он вернулся в пещеру. До глубокой ночи там светился огонь…

Баракоа — первый из семи городов, основанных на Кубе Диего Веласкесом еще в 1514 году. Город имел важное значение, так как был расположен на восточном побережье и связывал Кубу с Эспаньолой.

Через несколько дней от Баракоа осталась груда дымящихся развалин. Город был сожжен почти дотла. Остатки разгромленного гарнизона испанцев бежали к побережью, а оттуда переправились на Эспаньолу.

— Я хорошо отомстил за отца, — с трудом говорил тяжело раненный Намуна, когда отряд вернулся в горы. — Проклятые испанцы не скоро забудут удары сына великого вождя Атуэя. Теперь я могу спокойно умереть…

— Ты будешь жить, — ответил Кибан, перевязывая раны Намуны.

— Пепел Баракоа… — сказал Гуама. — Не думайте, что испанцы простят нам его гибель. За один год — два города. Впереди большие битвы.

Гуама был прав. Колонисты, получив помощь с Эспаньолы, сильно укрепили остальные города и селения восточных провинций Кубы.

Теперь уже Гуама не распускал своих отрядов, а держал в боевой готовности, снабдив их оружием, отнятым у испанцев в последних сражениях.

Но пришла беда… Встревоженный Кибан сказал однажды вечером Гуаме, когда они были вдвоем в пещере:

— В отряде Аруба было три случая черной болезни. Я велел отделить больных.

— Правильно, Кибан. Немедленно сожги одежду больных. Остальных переведи в дальнюю пещеру над озером. Мы не можем подвергать опасности всех воинов.

На этот раз черная болезнь унесла почти половину людей из отрядов Гуамы. Он был безутешен. Он даже хотел бы сам заболеть и умереть, чем видеть, как гибнут лучшие его воины! Впервые в жизни им овладело отчаяние.

«Сколько лет я провел в этих мрачных ущельях! Молодость прошла в непрерывных стычках и сражениях с испанцами. Ко мне приходили все те, кто не хотел сдаваться на милость колонистов и быть рабом! Я стал для моих воинов отцом и братом, а теперь… не могу спасти их от смертельной болезни. Бартоломе, друг мой, скажи, что мне делать?»

Гуама отказывался от пищи и так упал духом, что Кибан опасался за его жизнь и рассудок.

— Сын мой, — говорил старик, — я сам страдаю не меньше тебя, когда вижу, что погибает цвет наших воинов, молодые и сильные… Но ты не должен поддаваться горю. Помни, что впереди битвы с испанцами. Кто поведет нас, если тебя не будет? Ты не имеешь права умирать.

Постепенно болезнь покинула лагерь. Гуама опять стал прежним, только новые морщины на лице и седые пряди в черных волосах говорили о пережитом. Снова отряды готовились к сражениям.

Но Гуама не знал, что раздраженные и напуганные испанцы решили покончить с мятежным касиком, который столько лет держит в страхе все восточное побережье Кубы.

Гуама не знал, что с Эспаньолы пришли внушительные подкрепления, которые вызвал новый губернатор Кубы.

Гуама не знал, что карательной экспедицией будет командовать капитан Мануэль де Рохас, имевший за плечами годы борьбы с мятежными индейцами в Новом Свете.

Когда весной 1533 года разведчики Гуамы донесли ему, что отряд испанцев вышел из Сант-Яго и движется по направлению к Баракоа, он решил внезапно обрушиться на этот отряд и уничтожить его.

Удар индейцев, как всегда, был стремительным, и испанцы сначала дрогнули под их натиском. Потом завязался бой… Индейцы, вооруженные так же, как и испанцы, аркебузами, мечами и арбалетами, уступали лишь в одном: у Рохаса из 150 солдат было 50 конных. Это предрешило исход битвы. Индейцы вынуждены были отступать, нанося при этом тяжелые удары испанцам. Разгоряченный боем Гуама, крикнув: «Победа или смерть!» — бросился вперед и вступил в поединок с самим Рохасом. Выстрелом из аркебуза Гуама ранил коня. Конь упал, придавив собой всадника. Гуама на секунду вздрогнул: раненный серый конь так напомнил ему Фуэго… Но неожиданно Рохасу удалось приподняться, и он в упор выстрелил из аркебуза в грудь Гуамы. Без единого вздоха замертво упал отважный воин.

…Отряд Гуамы вернулся в горы. Убитого вождя похоронили в пещере, где он прожил столько лет, сражаясь за свободу своей родины.

Потеряв Гуаму, отряд распался. Некоторые индейцы вернулись в свои селения, многие остались жить в горах. Старый Кибан решил пробраться в Санто-Доминго и передать Бартоломе о том, что Гуамы не стало.

В монастыре доминиканцев Кибан не нашел Бартоломе. Приор сказал старику, что Бартоломе теперь находится в Перу, очень далеко от Эспаньолы. Если Кибан хочет, он может остаться в монастыре, или приор поможет ему устроиться на каравеллу, идущую в Сант-Яго де Кабальерос, город в Гватемале, куда должен был по пути из Перу заехать Бартоломе.

Но старый индеец покачал головой:

— Нет, благодарю тебя, у меня не хватит сил. Я боюсь умереть вдали от Кубы и Гуамы. Я должен вернуться к нему. А тебя прошу лишь об одном: расскажи Бартоломе о последних годах жизни Гуамы и об его гибели. Пусть память о самом благородном и отважном сыне Кубы не умрет вместе со мной. Бартоломе напишет о нем. И люди узнают и не забудут о Гуаме…

И Кибан, как ни уговаривал его приор остаться, через несколько дней ушел.

До окраины Санто-Доминго провожал его Хасинте. На прощанье старики крепко обнялись.

— Бартоломе наказывал мне тогда, в Баракоа, беречь Гуаму, а я… я не уберег его… — и Кибан заплакал.

Хасинте и сам не мог удержать слез при мысли о том, что не стало Алонсо, доброго и смелого, который так пришелся по сердцу всем в севильском доме Лас-Касасов. А как будет горевать Бартоломе, когда узнает о гибели своего названого брата!

Хасинте долго смотрел вслед Кибану, который возвращался на Кубу, в горы Баракоа.

На родине Данте

Но в том часть нашей радости, где мзда

Нам по заслугам нашим воздается,

Не меньше и не больше никогда.

И в этом так отрадно познается

Живая правда, что вовеки взор

К какому-либо злу не обернется.

Но в том часть нашей радости, где мзда

Нам по заслугам нашим воздается,

Не меньше и не больше никогда.

И в этом так отрадно познается

Живая правда, что вовеки взор

К какому-либо злу не обернется.

Поднявшись от ворот Флоренции по крутым каменным ступеням наверх, к церкви Сан-Миниато, между рядами старых кипарисов, Бартоломе остановился и поглядел назад. Горькие строки бессмертных стихов великого странника Данте пришли ему на память:

…как горестен устам

Чужой ломоть, как трудно на чужбине

Сходить и восходить по ступеням…

Вот здесь, на склонах этой священной горы, не раз бывал поэт. И в изгнании всегда он мысленным взором видел свою прекрасную Флоренцию, мост Рубаконте, высокие темные стены церкви Санта-Кроче.

Был тихий вечерний час, по словам Данте, — час, который заставляет грустить мореплавателей, час, когда странник слышит далекий звон и ему кажется, что это плачет умирающий день…

Бартоломе устал от высокого подъема и присел на каменную скамью. Кто знает, может быть, вспоминая именно эту скамью, Данте написал:

…и здесь мы оба сели отдохнуть,

Лицом к востоку; путник ослабелый

С отрадой смотрит на пройденный путь…

…Флоренцию окутали светлые сумерки. Может ли он, Бартоломе, сказать, что он ослабел? Имеет ли он право посмотреть с отрадой на пройденный путь? Да, конечно, кое-что сделано. Но путь еще далеко не пройден…

После шести лет затворничества и литературной работы в монастыре он вернулся к жизни, чтобы снова бороться. Четыре года он провел в непрерывных странствиях: плавал на каравеллах и галерах, ездил верхом на лошадях и мулах и более всего, конечно, ходил пешком. Кастилия, Перу, Никарагуа, Гватемала, и снова Кастилия… После встречи с Писарро в 1532 году он пересек Новую Испанию и Гватемалу, и задержался с Педро Ангуло в Никарагуа. Там было одно из самых коротких, но тяжелых его сражений против тирании наместников. Он до сих пор не может вспоминать без яростного гнева о губернаторе Родриго Контрерасе! Отъявленный мерзавец и грабитель, тиран и насильник, этот Контрерас принес столько горя и разрушений некогда счастливым плодородным землям Никарагуа. За десять лет правления он убил и поработил более миллиона человек! Он опустошил богатые земли и уничтожил целые поколения людей, которые были так же свободны, как и любой кастилец! Но Бартоломе не смог справиться с Контрерасом, и ему пришлось покинуть Никарагуа…

Флоренция. Старинная гравюра.

А потом на Эспаньоле он вместе с Бернардино Минайя, другим своим спутником по плаванию в Перу, деятельно готовил материалы для папской буллы, которая должна была иметь большое значение для искоренения рабства в Индии. Бартоломе понимал, что надо добиться признания духовного равенства индейцев и испанцев. Для этого был единственный путь: уничтожить в мыслях римского папы Павла III представление о том, что индейцы, подобно животным, не имеют души. Бартоломе принял горячее участие в поездке в Рим Бернардино де Минайя. А в этом, 1536 году, к моменту обсуждения папской буллы, Бартоломе и сам отправился в Рим.

Можно представить, какое сопротивление среди многих теологов вызвал проект буллы. Особенно противодействовал кардинал Пьетро Карафа, как говорили, будущий папа после больного Павла III. Фанатичный и жестокий Карафа был одной из самых мрачных фигур Ватикана. И все же победили сторонники буллы!

Она гласила: «…Несколько слуг дьявола, обуреваемые бешеной жаждой наживы и неукротимыми страстями, осмеливаются каждый день утверждать, что индейцы и другие народы должны быть низведены на службе европейцев до уровня животных и скотов. Они не боятся говорить, что индейцы не способны получить и принять святую веру. Таким образом, низведя их в ужасающее рабство, они мучают и угнетают их до такой степени, что боль, которую эти слуги дьявола заставляют испытывать своих животных, ничто в сравнении с той болью, что испытывают несчастные индейцы…»

Эта булла узаконила положение о том, что индейцы, обращенные в христианскую веру, такие же люди, как и испанцы. Но будет ли всегда способ обращения в христианство мирным? Бартоломе тяжело вздохнул: он знал, что есть сторонники насильственного обращения. А раз насилие, — значит, война, разрушение. Нет, о покое еще рано думать!

Стемнело. Начался редкий теплый дождь. Бартоломе стал спускаться по лестнице вниз. Завтра он выезжает обратно в Кастилию. Надо перевести буллу на испанский язык и разослать в Индии всем монастырям, миссиям, аудиенсиям.

Узнав с утра, что карета в Геную отправится только вечером, Бартоломе решил еще побродить по городу. Его неудержимо влекло к тем творениям великих художников и скульпторов, о которых он слышал в юности от мессера Джованни, от ректора — дона Висенте.

Он не мог отказать себе в этой поездке во Флоренцию на обратном пути из Рима в Кастилию. Флоренция была для него священна, мечта его юности! И не только потому, что в ней жила когда-то Беатриче. Флоренция — колыбель возрождения человеческого гения. Улицы Флоренции — живая история этого возрождения, не раз говорил мессер Джованни. Улицы Флоренции, ее дома, увенчанные карнизами, стройные колонны, яркие фрески цвета вина и меда на темных стенах церквей. Бартоломе вспомнил слова мессера Джованни, страстно влюбленного в искусство флорентийских мастеров: «…я покажу тебе творения бессмертного Джотто, великого Мазаччо, гениального Донателло… Ты увидишь полотна моего учителя Паоло Учелло… Ты будешь замирать от восхищения, твои глаза обожгут слезы страдания».

Бартоломе вздрогнул оттого, что до боли ясно услышал голос мессера Джованни, легкие шаги Беатриче… Увидел ее незабываемое лицо, когда она, склонившись над креслом отца, внимательно слушала его. Ее ясную улыбку, которой она встречала его, Бартоломе. И снова, как некогда в Саламанке, в соборе Сан-Стефано, Бартоломе почувствовал не горечь утраты, не страдание разлуки, а огромную, всепоглощающую радость от того, что его посетила любовь, которая сделала его, смертного, равным бессмертным Данте и Петрарке.

Он вспомнил, как еще в юности ректор читал у Сенеки, что из всех бедствий наибольшее — потерять любимого человека. Но и в этом случае, говорил Сенека, ты должен радоваться тому, что он все-таки был у тебя, чем печалиться об его утрате.

Бартоломе вспомнил утрату Мигеля, Педро Рентерии, Алонсо… После трагической смерти Рентерии и гибели колонии в Кумане он не испытывал столь тяжкого удара, какой постиг его по возвращении из Перу в Санто-Доминго. Он узнал, что не стало Алонсо. Выстрел негодяя — карателя Рохаса — оборвал эту светлую и отважную жизнь… Но сейчас он думал: разве с утратой друзей погибают и плоды дружбы? Разве в течение стольких лет самой тесной дружбы, самого близкого сотрудничества ничего не было сделано? Разве вместе с другом теряешь и дружбу?

«Поверь, — слышал Бартоломе голос ректора, — большая часть того, что мы любим, остается у нас, хотя бы и сами любимые нами были отняты у нас судьбой! Подумай, действительно прошлое стало нашим; именно потому, что оно прошло, оно вне всякой опасности! Надеясь на будущее, мы неблагодарны в отношении прошлого, тем более что и то, что свершится, как только наступит, тотчас станет также прошлым!»

Слишком мало ценит вещи тот, кто наслаждается ими только в настоящем. В будущем и в прошедшем они могут доставлять нам радости: в будущем — путем надежды, а в прошлом — через воспоминания.

Но при этом первые могут не сбыться, вторые же не могут не быть. Так не безумно ли отказываться от столь верных источников радости? Бартоломе улыбнулся: ректор любил говорить своим ученикам: «Успокоимся на том, что мы усвоили себе, если только наш разум не представляет собой подобие воронки, через которую уходит все, что воспринимается!»

Кто может сказать, что он, Бартоломе, одинок и несчастлив? О нет! Он благодарен судьбе за то, что она одарила его таким прошлым, которое до сих пор согревает его душу, наполняет счастьем. У каждого человека есть прошлое, и хорошее и дурное. Ничто и никогда не забывается. Но сознание своих ошибок — вот свойство благородного ума и чистой души. И, видит бог, он старался поступать всю жизнь именно так.

Вдруг Бартоломе остановился перед входом в небольшую церковь. Об этой церкви, Санта-Мария дель Кармине, говорил ему мессер Джованни: здесь замечательные фрески Мазаччо.

С душевным волнением и трепетом вошел Бартоломе в пустую церковь. Она была погружена в полумрак. Только сквозь узкие цветные окна падал пестрый свет и скудно освещал престольные образа, фигуры святых, потемневшие стены. Бартоломе прошел дальше, в глубь церкви. Он увидел фрески Мазаччо: «Изгнание из рая», «Уплату статира». Там, в глубине, — сцены из жизни святого Петра. Эта небольшая церковь, казалось, вмещала все героическое представление о человечестве. А ведь Мазаччо умер двадцати семи лет…

И, несмотря на столь короткую жизнь, художник принял, как факел, традиции великого Джотто. Его искусство, как и у Джотто, глубоко человечно. И тут Бартоломе вспомнил фрески на потолке в Сикстинской капелле, в Ватикане. Это было творение величайшего художника Микеланджело. Волшебный факел у Мазаччо приняли такие мастера, как Микеланджело, Рафаэль, картинами которых Бартоломе восхищался в Риме.

Бартоломе вышел из церкви. Его волновали новые мысли. Как велика связь времен! Начиная от Прометея, человек всегда несет священный огонь, и если один падает, другой подхватывает и высоко поднимает факел.

И не должен ли он, Бартоломе, считать себя одним из тех, кто удостоился чести нести светоч сурового пламенного Данте, свободолюбивого Петрарки? Данте писал о «живой правде». Живая правда и есть та справедливость, во имя которой люди отдают не только знания и силы, но и всю свою жизнь.

Tierra de guerra[55]

Велик тот учитель, который исполняет делом, чему учит.

Велик тот учитель, который исполняет делом, чему учит.

После поездки в Кастилию и Рим в 1536 году Бартоломе более не вернулся на Эспаньолу, в Пуэрто-Плату. Франсиско де Маррокин, избранный недавно епископом Гватемалы, настаивал на том, чтобы Бартоломе принял на себя руководство одним из монастырей Гватемалы. И Бартоломе согласился.

Монастырь в городе Сант-Яго де лос-Кабальерос был полуразрушен. Монахи не очень охотно селились там. Обстановка в Гватемале была напряженной и небезопасной. Завоеватель и губернатор Гватемалы Педро де Альварадо, вместо того чтобы заботиться о благосостоянии вверенной ему области, покинул ее и ринулся в Перу. Слухи об успехах экспедиции Писарро достигли жадных ушей Альварадо. Он решил двинуться на юг и присоединиться к Писарро. Тот нуждался в людях, оружии, в продовольствии. Аудиенсия Гватемалы протестовала против отъезда губернатора: большая часть страны была еще в состоянии войны, индейцы стонали под игом рабства и готовы были в любой момент подняться на восстание. Но Альварадо нагло ответил, что ему наплевать на Гватемалу! Он хочет идти к другим, более великим открытиям.

И, невзирая на запрещение Аудиенсии, бесшабашный кастилец уехал, погрузив на каравеллы всех солдат, все оружие и продовольствие.

…Разрушенные кельи, заброшенный сад, сломанные ограды — вот что досталось Бартоломе и его товарищам: Родриго де Ладраде, Педро де Ангуло и Луису Кансеру, которые уже несколько лет не расставались с ним. Восстановив две-три кельи, они решили заняться изучением местного языка киче, языка индейцев, среди которых им предстояло жить и трудиться.

Епископ Франсиско де Маррокин был знатоком языка киче. Он несколько лет работал каноником в Сант-Яго и составил на этом языке грамматику и Катехизис — краткое изложение основ христианской веры в форме вопросов и ответов. Часто можно было видеть в маленькой тесной келье или в монастырском саду этого изящного, еще не старого епископа, а вокруг него — монахов, усердно изучающих индейский язык.

Тогда же Бартоломе написал трактат «De unico vocation modo»[56], наделавший много шуму. Трактат был написан по-латыни, но Бартоломе перевел его на испанский язык, чтобы он стал настольной книгой не только для священников, но и для всех людей доброй воли из колонистов, чиновников, офицеров, живущих и работающих в Индии.

В этой книге Бартоломе отвергал доводы о различии между людьми разного цвета кожи, утверждал, что нельзя воевать с язычниками только потому, что они язычники, доказывал, что единственно справедливый и законный способ обращения язычников в христианство — это путь убеждения, а не принуждения.

Буря негодования и насмешек встретила этот трактат.

— Лас-Касас — неумный теоретик! — кричали одни. — Благовестие мира годится лишь для совершенного общества. В нашем мире самое убедительное и пригодное благовестие — это удары кулака и шпаги!

Другие презрительно пожимали плечами и говорили, что старик Лас-Касас просто выжил из ума; стоит ли обращать внимание на его бредни!

— Пусть-ка этот «апостол» постарается обратить хоть одного индейца словами, и только словами, в христианскую веру и заставит соблюдать мир! — издевались третьи. — Тогда он узнает, что для этого мало одних слов любви.

— Постараюсь это сделать! — отвечал всем Лас-Касас.

На севере Гватемалы была провинция Тузулутлан. Находилась она в горах, диких и почти недоступных. Трижды пытались испанцы захватить Тузулутлан и трижды возвращались побежденными. Индейцев, которые жили там, испанцы прозвали «бешеными». Никто из колонистов не осмеливался и близко подходить туда. Тузулутлан получил название Tierra de guerra — «земля войны».

Однажды, после очередного урока, Бартоломе сказал Маррокину:

— Мне пришла в голову одна неплохая мысль, Франсиско, я уверен, что вы одобрите ее.

— Какая именно?

День клонился к концу. Сумерки окутали сад. Ничто не нарушало покоя тихого вечера.

— Я хочу отправиться в Тузулутлан и установить с индейцами мирные отношения.

— Вы сошли с ума, Бартоломе! — перебил его пораженный Маррокин. — Вам надоела жизнь? Это безумие!

— И вы, Франсиско, считаете меня безумцем, так же как и все колонисты? Не ожидал!

— Простите, дорогой друг, — смутился епископ. — Но я не могу представить себе, как вы отправитесь на верную смерть к этим бешеным. Я не отпущу вас, ибо люблю и ценю.

— А что скажете вы, мои друзья и сподвижники? — вместо ответа обратился Бартоломе к монахам, отдыхавшим на траве.

Луис Кансер, молодой и пылкий, воскликнул:

— Я готов за вами хоть в преисподнюю, а не только к бешеным индейцам!

Родриго де Ладрада покачал головой:

— Вряд ли в преисподней примут таких беспокойных людей, как наш Бартоломе Лас-Касас и мы! Но к индейцам я готов идти.

Педро Ангуло, молчаливый и сдержанный, встал и, подойдя к Бартоломе, протянул ему руку.

— Итак, Франсиско, — весело сказал Бартоломе, — вы остались в одиночестве! Придется вам благословить как епископу наше начинание — мирный поход в страну войны.

— Но я не понимаю, Бартоломе, — не сдавался Маррокин, — зачем вам понадобилось для подкрепления вашей правоты идти именно в страну войны? Вы можете обратить какое-нибудь мирное селение.

— Это очень понятно, — серьезно ответил Бартоломе. — Рано или поздно Тузулутлан станет добычей испанцев. И вы представляете, сколько крови и разрушения принесут туда каратели? Как они отомстят индейцам за свои поражения в прошлом? Поэтому я и выбрал эту землю. А совсем не потому, что победа принесет мне лавры.

Бартоломе написал текст своеобразного официального договора, который представил вице-губернатору Гватемалы Алонсо де Мальдонадо. Этот договор от имени Мальдонадо гласил следующее:

«Настоящим заявляю и обещаю вам и даю слово от имени короля и власти, коей я облечен, и уверяю вас и ваших монахов, а именно — Бартоломе де Лас-Касаса, Родриго де Ладрада, Педро де Ангуло и Луиса Кансера, что принимаю ваши старания и заботы об индейцах, живущих в границах моего управления, чтобы эти индейцы мирно жили и признали короля своим сеньором и чтобы платили ему умеренные подати, в соответствии с их возможностями, золотом ли, землей ли, маисом, или хлопком, или другими продуктами, что у них есть и что они привыкли производить. От своего имени, облеченного королевской властью, я назначаю вас обеспечить, чтобы эти индейцы служили как королевские вассалы и чтобы никому их не отдавали в энкомьенды. И также приказываю, чтобы никакие другие испанцы не беспокоили их и не ходили к ним на их земли, под страхом наказания в течение пяти лет, и не мешали вашим проповедям и обращению их в христианскую веру. В ином случае я лично приду к вам на помощь и буду помогать вам, чем смогу, чтобы ваши дела дали плоды…»

Это необычайное соглашение подписали Мальдонадо и Лас-Касас. Теперь надо было начинать действовать.

Нашли четырех индейцев из города Сант-Яго, которые несколько раз в году бывали в Тузулутлане по торговым делам. Этих индейцев и решено было сделать своими посланцами.

— Каков же ваш дальнейший план, Бартоломе? — спросил Маррокин.

— Этот жадный толстяк Веласкес, да простит господь его многогрешную душу, очень любил музыку. Пожалуй, это было его единственной добродетелью! — ответил Бартоломе.

Епископ и монахи удивленно посмотрели на него. Ладрада рассмеялся:

— Убей меня бог, если я понимаю, почему вы помянули покойного губернатора Кубы!

— Я продолжаю: Веласкес так любил музыку, что создал канторию при церкви города Вальядолида на Кубе. В эту певческую школу принимали всех, имевших склонность к хоровому пению, даже индейцев. А индейцы очень музыкальны…

— Я догадался! — воскликнул Луис. — Вы хотите научить наших послов каким-нибудь песням?

— Браво, мой мальчик! Вы угадали. Но не каким-нибудь…

И Бартоломе предложил в доступных и живых стихах рассказать об основах священной истории, а потом переложить на музыку. Научить этим песням индейцев — и тогда послать их в горы.

— Блестящая идея, — сказал Маррокин. — И песни надо петь под аккомпанемент индейских инструментов, это сделает их более понятными и доступными.

Стихи были написаны на манер песен трубадуров. И начались уроки, которые продолжались почти три месяца. Когда Бартоломе убедился, что стихи выучены, их переложили на музыку. Индейцы принесли инструменты. Большой барабан из полого дерева издавал низкий унылый звук, когда по нему били длинной палкой с набалдашником из застывшей смолы. Пронзительно, но весело пели тонкие трубы, тоже из полого дерева, с раскрашенными тыквами на концах. Красивее и нежнее всего звучали певучие флейты из тростника, свистки из больших раковин и дудки из дерева ците.

Наверное, никогда и нигде в мире не было столь удивительных песен: священные тексты в форме кастильской любовной лирики под индейскую музыку!

Индейцам-торговцам дали множество подарков: ножей, ножниц, зеркал, тканей. И посланцы, нагруженные товарами, вооруженные песнями, отправились в далекий путь.

Когда индейцы-торговцы прибыли в Атитлан, их хорошо приняли там, так как знали по прежним встречам. Разложив свои товары на большой площади селения, пришельцы из долины стали торговать испанскими изделиями. Вокруг собрался народ, с интересом и любопытством разглядывая новые для них безделушки: ножи, зеркала, колокольчики. Затем торговцы попросили дать им музыкальные инструменты — барабан, трубы, флейты — и стали петь. Песни, с их удивительными словами и мелодичной музыкой, произвели на слушателей огромное впечатление. Их просили повторить, и певцы без устали выполняли желания слушателей.

Касику рассказали о необыкновенных «посланцах новых богов», как прозвали торговцев жители Атитлана. Касик пожелал послушать их.

— Откуда вы узнали эти прекрасные песни? — спросил удивленный касик.

— Мы поем то, что слышали от святых отцов.

— Святых отцов? А кто они, эти отцы?

— Они ходят в черно-белой одежде, не похожей на одежду других испанцев, хотя сами тоже говорят на испанском языке.

— Не говори мне об испанцах, болтун! — остановил рассказчика касик. — Если они таковы же, как и все христиане, я не желаю о них слушать!

— О нет, — ответил индеец из долины, — эти испанцы словно из другого мира. Они живут в скромных хижинах, в которых нет ни золота, ни серебра. Они не хотят ни драгоценных перьев, ни зерен какао. У них нет в доме женщин, и они сами готовят себе пищу. А едят они очень мало, как индейцы, — лишь коренья, овощи и лепешки из маиса и иногда — рыбу. Они не пьют вина. Они сами обрабатывают свое поле и возделывают сад. Они учат наших детей своему языку и другим наукам.

— Что ты рассказываешь мне! — удивился касик. — А как же они учат наших детей, не зная языка?

— Они изучили наш язык, — торжественно заявил индеец, — для того, чтобы говорить со мной, с тобой и с другими! Они создали эти прекрасные песни и музыку для них!

— Я хочу послушать эти песни и узнать подробно, о чем в них говорится!

— Мы не можем тебе объяснить всего, вождь. Пошли за святыми отцами, они с радостью придут и будут учить тебя и твоих детей.

Касик недоверчиво усмехнулся:

— Как, ты предлагаешь открыть дорогу испанцам в Атитлан? Нет! Я не верю им… даже святым отцам, о которых вы рассказываете столь необыкновенные вещи.

— Пусть кто-нибудь из вас сам спустится с гор и убедится в этом, — осторожно предложил посол.

— Пошли меня, вождь! — с загоревшимися глазами воскликнул брат касика. — Я хочу посмотреть на этих людей в черно-белых одеждах, которые прислали такие удивительные вещи и такие красивые песни. Я не боюсь испанцев!

— О брат мой, — покачал головой касик, — ты еще молод и горяч!

— Ты обезумел, вождь, если согласишься послать своего глупого брата в долину, к проклятым христианам! — со злобой сказал один из жрецов.

Касик нахмурился. Он не любил, чтобы жрецы вмешивались в его дела:

— Безумен тот, кто уходит от познания нового, а не тот, кто стремится узнать. Ты поедешь, брат мой, в долину. Ты сам хорошо все посмотришь и потом расскажешь нам. Только помни, что законы вежливости не разрешают проявлять слишком большого любопытства. И помни, что ты — мой брат, брат могущественного вождя Атитлана!

Так случилось, что молодой индеец из Тузулутлана, брат касика, пошел вместе с торговцами в долину, в город испанцев, называемый ими Сант-Яго…

Молодого индейца приняли в монастыре с большими почестями и очень радушно. Гость, помня наказ брата, внимательно наблюдал за жизнью святых отцов. Действительно, торговцы сказали истинную правду: в монастыре не было ни одной женщины, монахи не имели ни золота, ни серебра. Ели они на глиняной посуде, и самую простую пищу. Потом ему показали город, улицы с большими домами, лошадей, лавки, полные самых различных товаров. Он получил множество подарков от своих гостеприимных хозяев. Особенно подружился молодой вождь с Луисом Кансером, который был ближе всех ему по возрасту.

— Пусть Луис едет со мной, — попросил брат касика, когда настало время отъезда. — Он лучше всех говорит на нашем языке, — добавил прямодушный юноша, — а к тому же… он красивее всех!

— Устами невинных глаголет истина, — улыбнулся Бартоломе. — Хорошо, сын мой, я согласен. Пусть с тобой отправится Луис, потом и мы приедем в гости к твоему брату.

И Луис Кансер в сопровождении молодого индейца, нагруженный подарками для касика, отправился в начале сентября 1537 года в «страну войны».

В горах Тузулутлана

Гора так мудро сложена,

Что поначалу подыматься трудно;

Чем дальше вверх, тем мягче крутизна…

Гора так мудро сложена,

Что поначалу подыматься трудно;

Чем дальше вверх, тем мягче крутизна…

С нетерпением ждал Бартоломе возвращения Луиса из Тузулутлана. Трагедия в Кумане не была им забыта. Гибель Рентерии до сих пор терзала его сердце. А вдруг с Луисом что-нибудь случилось? Он молчал, но Родриго видел беспокойство Бартоломе, слышал по ночам, как тот ворочался на своей узкой, жесткой постели, вздыхал…

С дружеской грубоватостью Родриго говорил:

— Можно подумать, что вы отпустили в горы неопытную девушку, а не полного сил, молодого, закаленного в Индии миссионера, каков наш Луис Кансер. Ну что терзаться без смысла?

— Не упрекайте меня, Родриго, — сказал Бартоломе, — я ведь не жалуюсь. Я молчу.

— Молчите, как же! Точно я не слышу, как вы не спите по ночам, вздыхаете так, словно у вас душа разрывается на части. У меня у самого начинает болеть душа за вас. И есть вы стали хуже, Бартоломе, разве я не вижу! А еще хотите идти после возвращения Луиса в Тузулутлан. Да вы свалитесь по дороге от слабости!

— Хорошо, хорошо, — уже с нетерпением отвечал на упреки друга Бартоломе. — Вы ворчите, как старая женщина, Родриго, — и менял тему разговора, хотя понимал, что Родриго не так уж неправ.

Но наконец в октябре Луис вернулся. Миссия его оказалась удачной. Со свойственным молодости пылом Луис рассказывал о своих успехах:

— Вы даже не представляете, каков этот касик! Он умен и воспитан, как истый идальго! Многие кастильцы могут поучиться у него, как вести себя. Встретил меня он поистине с королевскими почестями, но с каким достоинством! После моей первой проповеди он приказал выстроить храм. Он низверг и повелел сжечь всех старых идолов.

— А как же отнеслись к этому его подданные и жрецы?

— Подданные пошли по его пути, но жрецы… Клянусь вам, что более отвратительных личностей я не видывал! Как вы знаете, индейцы очень чистоплотны, а эти жрецы — они никогда не моются! У них грязная одежда, вся в крови и пятнах от приносимых жертв. У них нечесаные, свалявшиеся волосы. А запах… Брр! Даже вспомнить противно.

— Немудрено, что касику понравилась ваша чистая одежда, — резонно заметил Педро Ангуло.

— И вполне благообразный вид, — добавил не без ехидства Родриго, потому что Луис был красив и весьма следил за своей внешностью.

Луис покраснел, но Бартоломе сказал:

— У человека должна быть прекрасной не только душа, Родриго! И то, что Луис так выгодно отличался от этих безобразных жрецов, без сомнения, пошло на пользу нашему делу. Продолжайте, Луис, не обращайте внимания на старого ворчуна Родриго. Он просто завидует вашей молодости и красоте!

— Ну, тогда мне не бывать в Тузулутлане, — не унимался Родриго. — Слава богу, на меня не падет выбор ехать туда! С моей рябой физиономией и кривым носом лучше им не показываться, а то еще примут меня за жреца войны!

— Не только поэтому, Родриго, — заметил Бартоломе. — Вспомните, как вы говорите на языке киче. Вряд ли вас поймут там…

Теперь пришла очередь Родриго смутиться. Действительно, он менее всех преуспел в изучении языка.

— Но продолжайте, Луис, — сказал Бартоломе. — Как встретил касик наше послание?

— Письмо губернатора произвело на касика небывалое впечатление. Он заставлял меня читать его много раз. А восторженные рассказы его брата и преданных нам торговцев, «посланцев мира», как их прозвали, еще более убедили вождя в том, что мы друзья, а не враги. Он первый принял христианскую веру, а за ним и другие подданные. Я крестил по десятку человек в день в нашем новом храме!

— Важно не это, — сказал Бартоломе, — а важно, что касик поверил нам, поверил, что не все испанцы злы и жестоки. В этом победа вашей миссии, Луис! Теперь я иду вместе с вами. Надо укрепить достигнутую победу, надо распространить ее и на другие провинции.

…Ранним утром Бартоломе будил своих товарищей по походу стихами Данте:

Теперь ты леность должен отмести,

Сказал учитель: лежа под периной,

Да сидя в мягком, славы не найти.

— Да, — ответил Родриго, ворочаясь на своей жесткой постели, — если вы называете то, на чем я лежу, «периной», я готов отказаться от славы.

— Но тогда, — улыбнулся Бартоломе, — Данте утверждает, что

Кто без нее готов быть взят кончиной,

Такой же в мире оставляет след,

Как в ветре дым и пена над пучиной!

В келью заглянул Луис.

— Кто здесь вспоминает Данте? — И продолжал, обращаясь к Родриго:

Встань! Победи томленье, нет побед,

Запретных духу, если он не вянет,

Как эта плоть, которой он одет!

— Слава святому Себастьяну, — зевнув, ответил Родриго, — моя плоть остается дома… ей не предстоит, как вам, карабкаться по кручам Тузулутлана.

— Не рассчитывайте, Родриго, — сказал Бартоломе на прощанье, — что вам не придется потом побывать там.

— Я хорошо знаю вашу неугомонность, Бартоломе, — отвечал Родриго. — Разве вы оставите бедного старого Ладраду в покое. Придется подзубрить язык киче, чтобы меня хоть немного понимали индейцы. И тогда я готов лезть за вами на любую гору!

Природа северного нагорья Гватемалы сильно отличалась от ее побережья. По нижним склонам гор росли влажные тропические леса. Много дней тянулись лесные дебри, с непроницаемым для солнца сводом.

Высокие деревья с большими ребристыми листьями были опутаны лианами, петли которых имели самые причудливые формы. Огромные папоротники с толстыми стволами преграждали путь. Воздух был насыщен тяжелыми испарениями гниющих растений, ароматом неведомых цветов. Пронзительно кричали золотисто-зеленые попугаи. Любопытные, но трусливые черные цепкохвостые обезьяны прятались в ветвях деревьев при виде людей. На открытых местах летали огромные, похожие на птиц, пестрые бабочки и крошечные, сверкающие яркими перьями птички, величиной не более мухи.

— Посмотри, отец, — сказал индеец, — вот наша священная птица — кетсаль. Ее нельзя убивать. В неволе кетсаль умирает от тоски по свободе. Но тише, он может улететь…

С восхищением смотрели испанцы на эту великолепную птицу. Кетсаль был невелик, не больше голубя; спинка и крылья у него изумрудно-зеленого цвета с голубоватым отливом, грудка пурпурная, а лапки и клюв — желтые; на голове — высокий пушистый хохолок. Но самое замечательное у кетсаля — необыкновенно длинный, золотисто-зеленый хвост.

— Перья из хвоста кетсаля, — сказал проводник, — служат украшением для наших вождей и жрецов. Простые люди не могут носить перья кетсаля.

— Это действительно прекрасная и царственная птица, — согласился Бартоломе, — и, право, жаль ее истреблять на украшения, даже для вождей.

После короткого отдыха путники двинулись вперед. Дорога стала подниматься вверх. Лес заметно поредел, и вскоре они вышли на невысокий холм, поросший редкими дубами и соснами. Солнце скрылось за низкими серыми тучами. Холодный ветер дул в лицо, засыпая глаза мелким песком.

К вечеру отряд подошел к пещере, расположенной под нависшей скалой. Решено было остановиться здесь на ночь; развели костер.

— Не удивительно, что испанцы не могли одолеть этих круч, — сказал Педро Ангуло. — Здесь, так же как и в горах Кубы, сама природа охраняет индейцев от завоевателей.

— Однако Куба покорена, и один из самых отважных сынов ее, мой друг и брат Гуама, погиб! Много лет вел Гуама неравную, но мужественную борьбу против завоевателей, но все-таки погиб… — И голос Бартоломе дрогнул от подступивших слез.

— Не надо, дорогой друг, — сказал Ангуло. — Вспомните, вы всегда говорите нам: ничто не уходит бесследно из нашего бытия. И память о вашем брате, его отважные и благородные деяния принесут свои плоды.

— Память о Гуаме, — продолжал Бартоломе, — это светильник, который никогда и ничто не сможет погасить. И пусть нас в нашем трудном деле вдохновляет имя его, имя самого верного и благородного сына Индии!

Закончив скромный ужин из маисовых лепешек и сушеной рыбы, все легли спать.

Луна, временами выплывая из-за туч, освещала ущелье. Черные тени залегли в трещинах скал. Костер догорел. Красные угли покрылись пеплом и почти угасли. В пещере стало темно, только в узком просвете входа было видно, как высоко в небе мерцали две яркие звезды.

— Почему вы не спите, Бартоломе? — спросил лежавший рядом Ангуло.

— Тревога о будущем одолевает меня. Даже если наша миссия в Тузулутлан окажется удачной, а я не сомневаюсь в этом, то сколько еще трудностей на пути! Скажу только вам, Педро, и меня терзают сомнения. Не лучше ли мне было остаться тогда в горах Баракоа вместе с Алонсо? Быть может, это спасло бы ему жизнь?

— Я не узнаю вас, Бартоломе; где ваша стойкость и уверенность? Вы просто устали и замерзли в этой пещере. Сейчас я подброшу в наш костер веток!

Отсыревшие за ночь ветки трещали и плохо горели. Дым расстилался над головами спящих и медленно выплывал наружу.

Остальные стали просыпаться. Ветер за ночь утих. Небо было ясным. На востоке показалась золотисто-розовая полоса зари.

— День будет хорош! — сказал Бартоломе. — Природа этих мест удивительно напоминает мне родные ущелья Сьерры-Морены. Не так ли, Педро? Ведь вы тоже из Старой Кастилии?

— Да, — ответил Ангуло. — Чем выше мы поднимаемся, тем больше общего у этих гор с нашими.

— Вперед, друзья, — сказал Бартоломе, — и пусть каждый из нас вспомнит сейчас стихи великого Данте, они облегчат нам путь:

…Гора так мудро сложена,

Что поначалу подыматься трудно;

Чем дальше верх, тем мягче крутизна;

Поэтому, когда легко и чудно

Твои шаги начнут тебя нести,

Как по теченью нас уносит судно,

Тогда ты будешь у конца пути.

Там схлынут и усталость, и забота…

Дон Хуан де Атитлан

Добродетель и благородство проявляются в поступках и не нуждаются ни в обилии слов, ни в обилии знаний.

Добродетель и благородство проявляются в поступках и не нуждаются ни в обилии слов, ни в обилии знаний.

Наконец Бартоломе и его спутники прибыли в селение касика дона Хуана, как он теперь называл себя. Встреча была необычайно радушной. Касика поразило прибытие самого Бартоломе. Индейцы очень уважают старость, но старость в соединении с отвагой и мудростью покорили сердце касика. Многие часы проводил он в беседах с Бартоломе, удивляя его тонкостью своих суждений, благородством обращения и жаждой познания.

Однажды Бартоломе сказал дону Хуану:

— Сын мой, вы позволите мне вас так называть, ибо по годам вы годитесь мне в сыновья, я хочу предложить вам один план.

— Слушаю вас, отец, — ответил касик. — Я с радостью приму ваши советы, так как вижу вашу мудрость и доброту.

— Дон Хуан, надо индейцам объединиться и жить в пуэбло. Вы разбросаны в горах, бедны. У вас нет достаточно воды, нет школ для детей, нет госпиталей для больных. В большом пуэбло все это сделать гораздо легче. Надо объединиться и жить селениями не в пять — шесть домов, как живут индейцы сейчас, а большими богатыми городами, как живут испанцы.

Касик слушал внимательно, но молчал.

— И теперь, — продолжал Бартоломе, — когда миновала опасность вторжения испанцев, а я ручаюсь, что это так, и даже более: я собираюсь потом поехать в Кастилию к королю и просить его утвердить наше мирное соглашение с вами, чтобы пресечь все возможные попытки нападения, — теперь, мне кажется, вам нужно, как мудрому вождю и правителю, подумать о будущем своего народа, о его благополучии. Я не требую ответа сейчас, я понимаю, что вам надо подумать и обсудить. Но я хочу пригласить вас посетить город Сант-Яго и посмотреть, как живем мы, испанцы.

— Я согласен поехать в Сант-Яго, я сам хотел просить вас об этом. Но покинуть горы… пойти жить всем вместе! Знаете ли вы, что мои соседи, жители Кобана, очень воинственны и не верят испанцам? С ними вам трудно будет сговориться, даже если я и соглашусь.

— Я пошлю в Кобан Педро и Луиса.

— Но только с охраной, отец, — обеспокоенно возразил касик. — Я дам им охрану в пятьдесят человек!

— Ну, зачем же так много, — улыбнулся Бартоломе. — Они храбрые люди и не испугаются воинственных жителей Кобана.

Касик непременно хотел, когда уехали монахи, переселить Бартоломе в свой дом: он боялся оставить его одного в хижине.

— Нет, нет, сын мой, — возражал Бартоломе. — Мне очень спокойно и хорошо в моем доме. Я не хочу обременять вас и вашу семью. Не бойтесь за меня. Я привык быть один.

Ночью Бартоломе был разбужен каким-то шумом и криками. Он быстро оделся и вышел из хижины.

Темное ночное небо было багровым. Черные клубы дыма развевались по ветру… Пожар!

В темноте, освещаемой лишь пламенем пожара, Бартоломе пробирался к площади, куда уже сбегались жители селения. Горел храм, гордость Луиса, первый храм, построенный на «земле войны»!

Вдруг Бартоломе толкнули в спину. Он быстро обернулся и увидел какую-то темную фигуру.

— Получай, проклятый испанец! — и удар чем-то тяжелым по голове свалил Бартоломе на землю. Кровь залила лицо, и он потерял сознание. Очнулся он от страшного крика:

— Пусти меня, я прокляну тебя и твоих детей! Не убивай меня! А-а-а…

Крик захлебнулся и затих. Бартоломе почувствовал, что его бережно поднимают и несут. Он снова потерял сознание.

— Теперь ваша жизнь в безопасности! — услышал он встревоженный голос касика. — Но смерть могла похитить вас. А все потому, что вы не поверили мне и остались в хижине!

Бартоломе потрогал свою перевязанную голову. Сильная боль в левом виске заставила его застонать.

— Осторожно, отец, — воскликнул касик. — Этот черный злодей хотел убить вас! Теперь он отправлен в ад!

— Но кто он, этот человек, который хотел убить меня? — спросил Бартоломе.

— Не называй грязного червя человеком, — сурово ответил индеец. — Он — позор для нашего народа, если мог поднять руку на тебя, доброго и мудрого, как сам бог! Это сын мрака, ядовитая змея, жрец войны Шикицаль. И я отправил его в царство мрака.

— А храм?

— Храм сгорел, но я клянусь тебе, отец, что мы выстроим еще лучше, в том большом пуэбло, о котором ты говорил мне. Я согласен с тобой. Когда твоя рана заживет, мы начнем переселение в место, называемое Робиналь. Это плодородная долина, омываемая реками Мотагуа и Чишой. Ты рад этому?

Бартоломе улыбнулся:

— Твое решение — лучшее лекарство для меня!

И вскоре, несмотря на сопротивление некоторых индейцев, пуэбло Робиналь стал расти. Сначала в нем было едва ли несколько десятков домов, в которых жили около ста семей. Построили храм, школу, госпиталь. К возвращению Педро и Луиса из Кобана в Робинале было уже пятьсот жителей.

Дон Хуан готовился к поездке в Сант-Яго с большой торжественностью. Он хотел взять с собой для внушительности около ста воинов, но Бартоломе осторожно отговорил его от этого: слишком большая свита касика могла произвести невыгодное впечатление на губернатора Сант-Яго и на колонистов.

Епископ Франсиско Маррокин вышел навстречу гостям к городским воротам и сказал касику на языке киче: «Добро пожаловать!», на что касик ответил по-испански учтивой фразой благодарности. Этим словам научил его Бартоломе: касик хотел приветствовать испанцев на их языке, проявив этим изысканную вежливость. Дальнейшая беседа между епископом и доном Хуаном велась на языке киче. Епископ потом говорил Бартоломе, что его поразили ум и развитие индейца, его зрелые суждения.

Когда касик, епископ и свита проходили мимо кабильдо, оттуда вышел губернатор — аделантадо — Педро де Альварадо. Надо сказать, что судьба одарила этого жестокого и порочного человека чрезвычайно приятной внешностью. Его уста не покидала приветливая улыбка.

Альварадо был далеко не глуп и сразу оценил смелость касика дона Хуана. Широким жестом истого кастильца Альварадо приветствовал гостя и, сняв свою великолепную, украшенную плюмажем шляпу, надел ее на голову касика. Это было высокой честью, и среди присутствующих испанцев раздался ропот: «Как, аделантадо надел свою шляпу, пожалованную ему королем, на собаку-индейца?»

Но Альварадо был не из тех людей, которые обращают внимание на недовольство подчиненных. Смерив разгневанным взором своих офицеров, он встал около касика и повел его по городу. Это было удивительное шествие: посередине шел касик, а по бокам его — епископ и аделантадо! Торговцам города, было приказано разложить на прилавки самые лучшие товары. В том случае, если бы высокому гостю что-либо понравилось, было приказано отдать беспрекословно.

Но каково было удивление епископа, аделантадо и всех испанцев, сопровождавших касика, когда тот с безразличием и даже некоторым пренебрежением смотрел на все вещи, словно они были для него не новы.

— Можно подумать, что этот индеец родился в Бургосе! — с изумлением проговорил алькальд города.

— А на лавки он смотрит так, точно побывал не раз в Милане! — подхватил один из офицеров.

— Посмотрите, дон Хуан, — сказал аделантадо касику, — как вам понравится этот бархатный камзол? Не хотели бы вы его получить?

— Благодарю вас, сеньор, — ответил через переводчика — епископа — касик, — но мне более подходит мой плащ.

— А не хочет ли дон Хуан получить эту перевязь для шпаги? — предложил алькальд.

— Благодарю и вас, сеньор, — так же твердо отвечал касик, — но у меня уже есть перевязь, подаренная доном Бартоломе.

— А может быть, вы хотите взять эту шелковую ткань для вашей жены? — предложил снова Альварадо, который недавно женился и знал толк в женских нарядах.

— О нет! — улыбнулся касик. — Для моей жены эта материя слишком легка. У нас в горах холоднее, чем у вас в долине.

Касику торжественно и официально было присвоено имя дона Хуана де Атитлана. При отъезде ему были преподнесены богатые подарки: кастильская материя, шпага, посуда и янтарные четки для жены. Дон Хуан с достоинством принял подарки. Вместе со своей свитой, Бартоломе, Луисом и Родриго касик вернулся в Тузулутлан.

«К доблести и к знанью рождены…»

И я в морской отважился простор,

На малом судне выйдя одиноко…

И я в морской отважился простор,

На малом судне выйдя одиноко…

В мае 1538 года Бартоломе и Родриго были вызваны из Робиналя епископом Маррокином.

— Простите, Бартоломе, что я оторвал вас от любимого дела, — сказал ему епископ. — Но важные обстоятельства требуют снова вашей поездки в Кастилию!

— Вам не жаль моих старых костей, Франсиско. Морская качка и пятьдесят дней в душной каюте не очень полезны для человека таких лет!

— Не сетуйте на возраст, мой друг: вы в шестьдесят четыре года можете поспорить с любым молодым человеком! В Совете по делам Индий будут обсуждаться вопросы отмены рабства и обращения индейцев в христианскую веру. Вы знаете, что есть оппозиция по отношению к вашему трактату, к папской булле… Никто лучше вас не разобьет противников.

— А есть деньги на плавание? — спросил практичный Ладрада. — Ведь это стоит довольно дорого, а у нас, как всегда, с деньгами туго…

— Да, да, — удрученно ответил епископ. — Вы правы, Родриго. Наш епископат — самый бедный во всей Индии…

— Самый порядочный и честный, епископ, — перебил его Родриго, — ибо вы не наживаетесь за счет прихожан, не грабите индейцев, как епископ Никарагуа и многие другие духовные лица, которые ведут себя не лучше таких заядлых мерзавцев и разбойников, вроде Кортеса, Писарро, Альварадо и прочих генерал-капитанов!

— Они все следуют примеру своего предка — великого полководца Гонсало Кордовы, — насмешливо сказал Маррокин, — живут по его знаменитому счету.

— А что это за счет? — удивился Родриго.

— Как, вы не слышали об этом? Рассказать ему, Бартоломе?

Бартоломе улыбнулся и кивнул головой.

— Я думал, что нет кастильца, который не знал бы о счете Гонсало. Вы, конечно, помните, что подвиги великого полководца принесли много побед и в Африке, и в Италии, и в самой Испании! Но говорят, что при всех своих блистательных военных качествах особой честностью в денежных делах великий Гонсало не отличался. Однажды, еще при жизни старого короля, королевский казначей обнаружил, что Гонсало задолжал короне огромные суммы. Сам король Фернандо напомнил ему об этом долге. Гнев полководца не поддается описанию! Он решил проучить короля и казначея и представил встречный иск в ответ на иск казначея в тридцать три миллиона золотых кастельяно. Гонсало явился в королевский совет с громадным списком и прочел свой счет: «Двести тысяч семьсот тридцать шесть золотых и девять реалов роздано монахам, монахиням и нищим, чтобы те просили у бога послать победу испанской армии. Сто миллионов пошло на порох, ядра и траншейные лопаты. Десять тысяч золотых истрачено на раздушенные амброй перчатки, чтобы предохранить воинов от заразы множества гниющих неприятельских трупов, павших на поле битвы. Сто шестьдесят тысяч ушло на поправку и переделку колоколов, потрескавшихся от постоянного звона по случаю моих беспрестанных побед. Миллион — на благодарственные мессы. Пятьдесят тысяч золотых потрачено на вино солдатам перед сражениями. Полтора миллиона уплачено сторожам пленных и врачам, лечившим раненых. Семьсот тысяч четыреста девяносто четыре пошло на шпионов, и так далее…» В конце Гонсало прочел: «Сто миллионов следует мне за то терпение, с которым я вчера слушал короля, когда он требовал отчета в суммах, издержанных тем, кто подарил ему целое царство…»

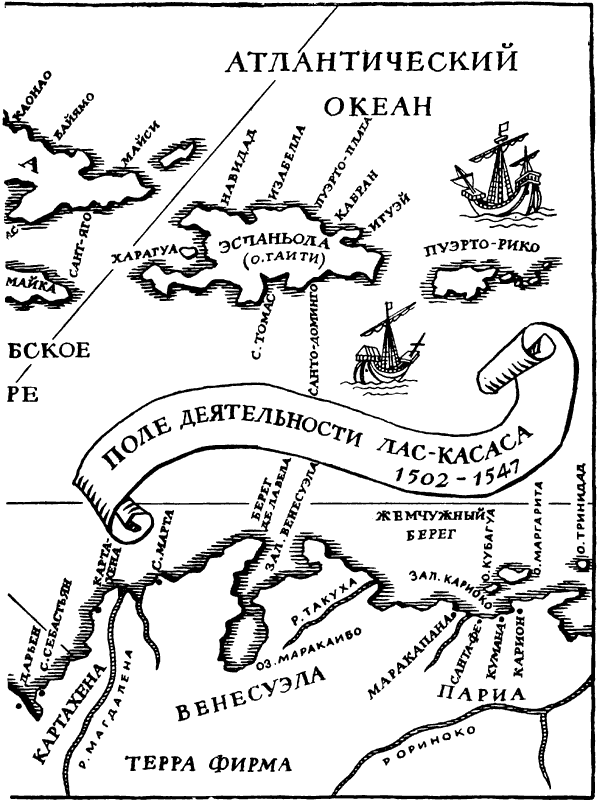

Карта поля деятельности Бартоломе де Лас-Касаса.

— Чем же кончилось дело? — спросил, смеясь, Родриго.

— Трудно сказать; но, зная скупость и жадность короля и смелую наглость Гонсало, очевидно, в этом «поединке» каждый остался при своем!

— А счет Гонсало вошел в скандальную хронику кастильского двора, — добавил Бартоломе.