Башня и люди

Древнегреческие, римские и византийские города, как правило, имели оборонительную линию. Вполне естественно, что для городов, расположенных внутри страны, стены были не так важны, как для периферийных центров, которые в любой момент могли подвергнуться нападению воинственных соседей. Херсонес принадлежал к числу именно таких городов. Его жители постоянно заботились о постройке новых или ремонте старых стен и башен.

Вернемся теперь к «герою» нашей книги — башне Зенона, к первым дням ее существования, когда древнегреческий полис, рожденный на западной оконечности Таврического полуострова, уже вышел из колыбели и из укрепленного поселения вырос в город-государство. Рассмотрим этот памятник внимательно и всесторонне. Прежде всего нужно еще раз уточнить его местоположение и роль в обороне Херсонеса.

С верхней площадки башни Зенона открывается широкая панорама древнего города и его окрестностей. Башня стоит почти у самого берега узкой и извилистой Карантинной бухты, глубоко вдающейся в сушу. От нее к бухте идет полуразрушенная стена, а под прямым углом к ней от той же башни другая. Примерно через 88 м она резко поворачивает к соседней круглой башне. Отсюда еще одна стена направляется к берегу бухты. Три стены (куртины) вместе с башнями и берегом Карантинной бухты образуют замкнутое пространство, где помещалась цитадель, которая прикрывала прежде всего херсонесский порт — сердце торгового города.

Порт с его складами, верфью и множеством других сооружений занимал весь отлогий берег к северо-востоку от цитадели. Сюда причаливали корабли, прибывающие в Херсонес из дальних стран. Видимо, здесь же, поодаль от складов и причалов, тесный, но хорошо благоустроенный квартал занимали дома, где жили моряки, владельцы кораблей, купцы, державшие в своих руках морскую торговлю Херсонеса. Постройки, разные по величине, были различны и по архитектурному оформлению, что может послужить свидетельством имущественного и социального неравенства их хозяев.

Дальше, к северо-северо-западу от порта, поднимаются невысокие, но довольно крутые склоны холмов, на которых стояла часть города. Это обширное неровное пространство с северной стороны делит надвое широкая впадина, полого опускающаяся к морю. Восточные же и западные берега Херсонеса скалисты и резко обрываются, местами нависая над морем. Еще и сейчас хорошо видны остатки оборонительной линии, которая, начинаясь у Карантинной бухты, огибала город с юго-запада и у следующей, так называемой Песочной бухты переходила в своего рода забор, тянувшийся вдоль каменистого неприступного берега.

С юго-восточной стороны, обращенной к порту, городские холмы в те времена разделял крутой и разветвленный овраг, ныне заполненный мощной толщей культурных отложений.

Уязвимой точкой, ахиллесовой пятой Херсонеса был портовый район, над которым господствовала так называемая Девичья гора, расположенная совсем рядом — к югу от башни Зенона. Однако город был надежно защищен искусством его стеностроителей.

Даже краткий обзор оборонительных стен Херсонеса показывает, что они были построены рационально. Удачно использовались естественные условия; в сочетании с ними мощные стены и башни представляли серьезное препятствие для противника. Не особенно строгое соблюдение некоторых фортификационных правил отнюдь не было ошибкой строителей. Допускались, как увидим, лишь мелкие отклонения, продиктованные местоположением того или иного звена оборонительных сооружений и тактикой его защиты, или же такие, которые не могли существенно повлиять на обороноспособность крепостной ограды. Впрочем, даже сооружения, считавшиеся в древности классическими, кое в чем отклонялись от теоретических канонов.

Щит Херсонеса

Как уже отмечалось, вначале Херсонес занимал небольшую площадь на берегу Карантинной бухты. Установить точные границы этого первоначального поселения пока не представляется возможным. Однако топография местности подсказывает, что скорее всего граница проходила на некотором расстоянии от склона, поднимающегося к северо-западу над Карантинной бухтой. Политическая же ситуация требовала, чтобы с самого начала херсонесцы позаботились о возведении оборонительных стен. Действительно, только наличие боевых сооружений могло гарантировать относительно спокойную жизнь и само существование горстке поселенцев, волею судьбы оказавшихся среди полудиких племен, всегда готовых к грабежу и разбою.

Несмотря на многолетние раскопки, до настоящего времени не найдено никаких реальных следов этой самой ранней стены. Однако ряд обстоятельств указывает на то, что граница города V — первой половины IV в. до н. э. проходила ближе к берегу бухты, чем ныне сохранившаяся линия оборонительных стен{31}.

К середине или второй половине IV в. до н. э., т. е. за сто лет жизни Херсонеса, население и площадь города увеличились. В его пределы была включена вся северо-восточная оконечность Херсонесского плато. Тогда же ее огородили стеной, остатки которой прослежены археологами. Впервые это удалось сделать в 1927 г. в портовой части города, а затем, спустя три десятилетия, в центре его. Стало ясно, что примерно через столетие Херсонес увеличил свою площадь в 2–3 раза по сравнению с первоначальным поселением.

Прошло еще около полустолетия, и город вновь расширяется.

Чем объяснить такие резкие и не дешево обходившиеся увеличения площади Херсонеса?

Объяснение здесь может быть только одно: стремительно росло население. Построенные еще недавно стены стесняли его, и приходилось возводить все новые, все более длинные. Для древнегреческих городов вообще характерен значительный собственный прирост населения. Довольно высоким был и приток населения извне. В число жителей города со временем вошли и представители местных племен — тавры, скифы. Одни из них различными путями попадали в рабство к грекам, другие поселялись на положении свободных и равноправных граждан.

Как бы то ни было, мы видим, что количество жителей Херсонеса в первые века его существования непрерывно растет, а площадь города расширяется. Около начала III в. до н. э. происходит новое крупное расширение, после чего численность жителей и площадь города надолго стабилизируются. В это время строится основная линия обороны, которая во многих своих частях сохранилась до наших дней. Правда, в более позднее время оборонительные стены надстраивались, росла их высота и толщина, но в основе почти везде мы находим кладку III в. до н. э.

Как обычно в греческих городах этого времени, стены построены насухо, без применения связующего раствора. Для строительства использовался местный камень-известняк, добытый по мере возможности рядом, неподалеку от самой стройки. Доставленные из каменоломни плиты окончательно пригонялись уже на месте, о чем свидетельствуют найденные во время раскопок целые слои щебня и отеса. Чтобы стена стояла прочно и надежно, приходилось очень точно подгонять один камень к другому, так как держались они исключительно силой собственной тяжести. Такую точную подгонку можно было осуществить путем пропиловки швов, когда камни уже стоят на своем месте и плотно пододвинуты друг к другу. Это и делали херсонесские строители: следы пилы хорошо видны на многих камнях, вынутых из кладки.

Стена состояла из наружного и внутреннего панцирей, материалом для которых послужили ровные, хорошо отесанные плиты. Пространство между ними было заполнено бутовым камнем на глине. Плиты облицовки уложены то длинной, то узкой, торцовой гранью наружу. При этом торцовые камни входят в забутовку, зажимаются так, чтобы получалось жесткое соединение панцирей и забутовки.

Высота стен была, видимо, не менее 10–12 м, а этого вполне достаточно для успешной обороны города. Верх стены заканчивался парапетом с зубцами. Толщина стен, по словам Витрувия, «должна делаться такой, чтобы двое вооруженных, идущих по ним навстречу друг другу, могли беспрепятственно разойтись»{32}.

Толщина херсонесских стен не везде одинакова, однако колебания невелики, обычно в пределах от 2,5 до 3 м. Такая ширина, даже если часть ее занята парапетом, вполне достаточна для того, чтобы воины могли разминуться при встрече.

В древности считалось, что даже самые прочные стены не могут достаточно противостоять ударам противника, если их не усилить дополнительными сооружениями. Поэтому к стене через определенные промежутки пристраивались прямоугольной или полукруглой формы башни. Херсонесские башни были на несколько метров выше прилегающих к ним стен и на несколько метров выдвинуты вперед за их линию. Наверху устраивалась боевая площадка, на которой стояли метательные машины, размещались лучники и пращники. Соседние башни обеспечивали фланговый обстрел подступов к заключенному между ними отрезку стены — так называемой куртине. Каждая башня представляла собой самостоятельный узел обороны и в случае захвата противником стены имела возможность еще некоторое время сопротивляться, сковывая действия осаждающих и давая возможность защитникам собраться с силами. Тот же Витрувий рекомендует расставлять башни на расстоянии полета стрелы, чтобы в случае нападения на одну из них можно было оказать помощь с соседних. Размещение херсонесских башен в большинстве случаев вполне соответствовало этому требованию. При этом в уязвимых местах они расставлены гуще, а там, где подступы к городу затруднены условиями местности, башни отстояли одна от другой дальше.

В город вело несколько ворот. Главные в эллинистическое время находились на юго-восточном участке обороны. Через них проходил кратчайший путь к причалам херсонесского порта. Ширина ворот— 3,87 м. С внутренней стороны воротный проем имел два массивных выступа — пилона (отсюда название такой системы ворот — «дипилон», т. е. двойной пилон). В передней части коридора, образованного пилонами, видны вертикальные пазы. По ним скользила так называемая катаракта — падающая железная решетка, которую поднимали в мирное время и мгновенно опускали в случае внезапного нападения. За катарактой были навешены створки ворот; открывались они внутрь города, а закрепляло их массивное бревно, утопленное в толщу одного из пилонов. Во время осады города все пространство между решеткой и створками ворот засыпали заранее заготовленными камнями и мешками с песком. В результате образовывалось труднопреодолимое препятствие толщиной около 7 м. Даже если бы противнику удалось уничтожить катаракту, растащить завал и ворваться в коридор между пилонами, он мог быть легко уничтожен в этом тесном пространстве: защитники ворот имели возможность поражать его сверху и со всех сторон. Снаружи подступы к воротам охранялись еще и мощной башней, с вершины которой атакующих обстреливали во фланг.

Такое простое, но надежное устройство ворот гарантировало защиту города и на случай внезапного нападения, и на случай длительной осады.

Античные руководства по фортификации рекомендуют строить еще одну передовую стену (протейхизму), которая служила главным образом для того, чтобы воспрепятствовать подвозу к основной стене стенобитных машин. Долго считалось, что протейхизма впервые построена в Херсонесе лишь при римлянах. Однако в последние годы доказано, что произошло это значительно раньше, вскоре после возникновения оборонительной стены{33}. Один из участков протейхизмы эллинистического времени открыт перед главными воротами города.

Около середины II в. до н. э. в Херсонесе, на юго- восточном участке обороны, были произведены значительные работы по реконструкции стен и башен, связанные, по всей вероятности, с расширением порта.

Порт во все времена жизни Херсонеса находился в Карантинной бухте, на западном ее берегу. Это место представляет максимум удобств для стоянки судов: хороший песчаный пляж, защищенность от господствующих ветров, минимальное волнение даже во время самых сильных штормов. Первоначально порт размещался, вероятно, на небольшой площади, там, где берег, изгибаясь, образует заливчик внутри бухты. Впоследствии, с расширением торговых операций и рыболовного промысла (да и самого города), такие размеры порта перестали удовлетворять нужды жителей Херсонеса. Рос порт к югу, так как в другую сторону берег бухты все более теряет свою отлогость, становится обрывистым и труднодоступным. Старые оборонительные сооружения не могли достаточно эффективно защищать разросшийся порт. Пришлось возвести новую линию обороны. Кроме защиты порта, достигались при этом и другие цели: в городскую черту вошел весь припортовый район, увеличилась территория. Так на юго-восточном участке Херсонеса возникла уже упоминавшаяся нами цитадель, изолированная от жилых кварталов.

В дальнейшем существенных изменений в устройстве и направлении оборонительных стен не происходило. Правда, в конце античной и начале средневековой эпохи к городу прибавился еще один небольшой участок на западе, на берегу Песочной бухты. Отныне конфигурация крепостной ограды, а вместе с тем и площадь полиса остаются неизменными.

Посмотрим, как выглядели херсонесские стены в окончательном виде, насколько они соответствовали фортификационным требованиям нового времени и являлись ли по-прежнему надежной защитой города.

Прежде всего отметим, что в эпоху раннего средневековья в Византийской империи сложилась новая система обороны. На смену сплошной стене вокруг всей городской территории приходит сравнительно небольшое укрепление — кастрон. Оно прикрывает наиболее важные районы города и в случае приближения противника служит убежищем для местных жителей. Только наиболее крупные и старые византийские центры, такие, как Константинополь, Никея, Фессалоники, сохранили свои сплошные ограды. К таким городам принадлежал и Херсонес. Его территория, расположенная между двумя бухтами, была с напольной стороны окружена оборонительной стеной общей протяженностью около 1,5 км. Стены меньшей мощности опоясывали город со стороны моря.

При устройстве башен учитывался важнейший принцип фортификации: не связывать кладки стен и башен, а строить их впритык. В расчлененной таким образом постройке предупреждалась неравномерная осадка башен и куртин, что могло повести за собой трещины и обрушения кладки. Этот принцип соблюдался в Херсонесе не очень строго: наиболее крупные башни действительно не связаны со стеной, но кладка других — помельче, а особенно поставленных на скалу, — имеет перевязь с соседними куртинами.

Наиболее изученная из всех башен Херсонеса — башня Зенона. На ее примере можно проследить конструкцию и технические приемы возведения подобных построек. Облицовка башни сделана из плит хорошего прочного камня-известняка, плотно пригнанных друг к другу. Камни уложены по системе «кордон на ребро, плита на образок». Она заключается в том, что ряды плит, положенных плашмя («плита на образок»), чередуются с рядами, где плиты установлены на ребро. При этом камни устанавливаются то узкой (тычок), то широкой стороной (ложок) наружу.

Такое сложное сооружение, как круглая в плане башня, требовало от строителей особого мастерства (вспомним, что камни укладывались насухо, без связующего раствора). Необходимо было не только выдержать горизонтальность рядов кладки, математическую точность подгонки друг к другу соседних блоков, приходилось следить и за тем, чтобы на всю высоту башни соблюдался один и тот же диаметр, чтобы в любом месте была она безукоризненно круглой. Конечно, очень легко вычертить проект круглого сооружения, но воплотить его в камне не так просто.

С этой целью строители применили любопытный, не известный ранее археологам прием — сооружали в центре башни столб, от которого и проверялся радиус. Столб этот рос вместе со всем сооружением. Вначале укладывался массивный блок, к нему, вероятно, крепился деревянный или металлический стержень, затем привязывалась бечевка, по длине равная радиусу будущей башни. Она-то и указывала, на каком расстоянии от центра должны быть уложены на скалистый грунт цокольные камни. После возведения первого ряда облицовки внутреннее пространство, охваченное им, засыпалось необработанными бутовыми камнями вместе с глиной. Чтобы не потерять в забутовке нижний блок, указывающий центр, на него укладывали предварительно следующий камень, от которого и отмерялся второй ряд облицовки… Так постепенно росла башня. Несмотря на спешку (явление обычное при возведении боевых сооружений), выглядела она на славу — грозной и в то же время красивой.

Отметим еще один прием, примененный строителями: по отношению к главным воротам башня стоит слева. Между тем в древности считалось необходимым, чтобы башни, фланкирующие ворота, располагались справа от них. Это заставляло противника, приближавшегося к воротам со щитом в левой руке, подставлять под огонь осажденных свой правый, незащищенный бок или, заняв щитом правую руку, терять при этом боеспособность.

Чем же вызвано нарушение этого незыблемого правила? В данном случае, как нам кажется, вполне конкретными обстоятельствами. Длинная протейхизма (дополнительная стена, о которой уже шла речь) имела проход или ворота далеко от основных — на самом фланге обороны, возле башни Зенона. Пройти к главным воротам можно было лишь под огнем обстрела с куртин и башен основной линии обороны, открывая при этом свой правый бок. Таким образом, пресловутое правило оставалось ненарушенным до тех пор, пока хотя бы часть нападающих не добиралась до ворот. Однако еще раньше им пришлось бы испытать удар защитников Херсонеса сзади или справа — из вылазной калитки. Принужденный обернуться в сторону херсонесцев, противник немедленно подставил бы спину под удары с привратной башни, для этого и поставленной слева, а не справа от ворот. Иными словами, налицо не столько нарушение правила, сколько тактически продуманная ловушка для врага.

То же самое и с вылазными калитками. С глубокой древности считалось, что при организации вылазок следует выходить из города и возвращаться в него, имея обращенным к неприятелю левый, защищенный щитом бок. Это мы и видели в только что рассмотренном случае. Однако другие вылазные калитки были устроены как бы в нарушение этого правила, а на деле — с учетом конкретных обстоятельств и условий самой местности.

В целом оборонительные стены Херсонеса являлись надежной защитой для горожан и верно служили им на протяжении всех двадцати веков.

Археологический «детектив»

Большая башня, о которой идет речь в этой книге, в наши дни носит имя Зенона. Но ведь ни один письменный источник не говорит о таком сооружении. Откуда же взялось название, связавшее нашу башню с именем византийского императора?

Зенон правил империей около 20 лет в конце V в. Он начал свою карьеру в качестве начальника особого исаврийского отряда императорской гвардии. Постепенно этот отряд занял привилегированное положение, стал главной опорой правительства. И, как часто случалось в истории Византии, после смерти императора трон перешел к предприимчивому командиру отряда Зенону. Во внутренней и внешней политике империи при Зеноне не было ничего примечательного. Как и в другие времена, Византия вела нескончаемые войны с соседями, на всей территории государства вспыхивали смуты и волнения, не затихала религиозная борьба, при дворе зрели хитрые интриги и заговоры. Правительство Зенона пыталось укрепить централизованную власть, опираясь на торгово-ремесленные круги, а еще больше — на грубую военную силу. Сам Зенон был слабым и безвольным монархом; его интересовали не государственные дела, а дорогостоящие развлечения и утехи. И погиб Зенон нелепо. По рассказам византийских писателей, он однажды напился до такого состояния, что противникам кесаря не составило большого труда убедить окружающих в его смерти. Императора заживо похоронили. Почему же сильнейшая из башен Херсонеса увековечила имя этого жалкого правителя?

Правление Зенона было ознаменовано одним положительным начинанием: при нем очень широко развернулось строительство в Константинополе и других городах Византии. Кроме того, по всей империи за счет государства ремонтируются старые и сооружаются новые оборонительные стены. По-видимому, в это время была заново перестроена и наша башня. Такое предположение имеет под собой определенную почву.

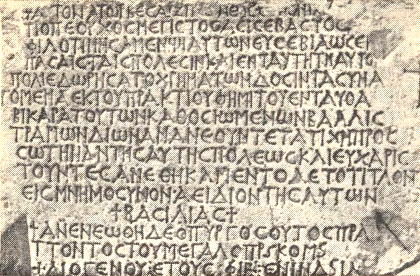

В Херсонесском музее хранится мраморная плита с надписью на древнегреческом языке: «Самодержец кесарь Зенон, благочестивый, победитель, трофееносный, величайший, присночтимый. Их благочестие, возревновав как во всех городах, так и в этом его городе, даровало выдачу денег, именно собираемых из мытницы здешнего викарата преданных баллистариев. На эти суммы, возобновляя стены во спасение этого самого города и благодарствуя, поставили мы эту надпись в вечное воспоминание их царствования. Возобновлена же башня эта трудом светлейшего комита Диогена лета 512, индикта 11-го». Текст требует некоторых пояснений. Дата, указанная в надписи, соответствует 488 г. н. э. Речь идет о выделении по приказу императора средств на строительство оборонительных сооружений. Средства эти черпаются из налогов и пошлин, поступающих в казну от самих херсонесцев.

Плита из белого мрамора, на которой вырезана надпись, обработана таким образом, что нет сомнений — она была вмурована в кладку стены или башни. Казалось бы, все ясно. Однако известный русский ученый А. Л. Бертье-Делагард посвятил ей специальную работу, которую сам же назвал «следствием»{34}.

Впервые опубликовал надпись академик П. С. Паллас, который путешествовал в 1794 г. по Крыму, осматривая и описывая памятники старины. Впоследствии он поселился в Крыму (в Симферополе) и, дополнив описание своего путешествия некоторыми новыми впечатлениями, обнародовал его в 1801 г. Среди множества других памятников Паллас приводит и нашу надпись, хранившуюся тогда у известного краеведа и ученого К. И. Габлица. А через некоторое время надпись, в точности совпадающую с нашей (вернее же говоря, ту самую), издал и француз Кузинери, который долгое время был на дипломатической службе в Турции. По словам Кузинери, он не позже 1793 г. обнаружил эту надпись в подвалах одной из мечетей в Солуни (Фессалоники) и тогда же снял с нее копию. Следовательно, если верить Кузинери, надпись не может относиться к Херсонесу, так как она была найдена в Турции и лишь потом перевезена в Крым. Но тогда как она сюда попала?

Бертье-Делагард разбирает различные предположения по этому поводу. Некоторые считали, что надпись могли привезти греки, которые, спасаясь от преследования турок, переселялись на юг России, большей частью в Крым. Однако они были выходцами с юга Балканского полуострова и с островов Эгейского моря, а не из района Солуни. И трудно понять, для чего бы стали они тащить с собой плиту с надписью, которая отнюдь не была для них святыней. Весил же камень более 300 килограммов. И, наконец, неясно, как бы этот камень, хранившийся в мечети, куда закрыт доступ христианам-грекам, мог попасть к ним в руки. Такое объяснение явно не внушает доверия.

По другой версии, надпись была завезена в Севастополь военными моряками. Действительно, русские офицеры, среди которых встречались высококультурные, образованные люди, интересовавшиеся античными и средневековыми древностями, могли привозить и действительно привозили в Россию различные археологические памятники. Но и они вряд ли могли проникнуть в мечеть и незаметно похитить оттуда камень весом в девятнадцать пудов. Тем более, что в интересующий нас период русские военные суда в Солунь не заходили. «Как ни кинь — все клин выходит, — заключает Бертье-Делагард, — и для всякого, знающего жизнь Севастополя, жизнь маленького, тесного, довольно образованного кружка моряков, перевоз кем бы то ни было в Севастополь нашей надписи, добытой из Солунской мечети, причем все это сохранено в тайне, а надпись ложно приписана Херсонесу, без сомнения, покажется делом не только совершенно невероятным, но и просто невозможным».

А раз надпись не могла быть привезена в Севастополь из Турции, значит, приходится предположить, что или Габлиц, выдавший ее за херсонесскую, или Кузинери, приписывавший ее Солуни, ошибались.

Габлиц — подлинный ученый — занимал ряд видных административных постов в Таврической области и в силу этого располагал широкими возможностями проверить истину; с другой стороны, ему не было никакой надобности ее искажать, поскольку надпись Зенона никак не использовалась им в его научной работе (скажем, для подтверждения или опровержения каких-либо теорий, гипотез).

Кузинери же, напротив, приводит надпись в «доказательство» своих псевдонаучных рассуждений, которые Бертье-Делагард определяет как беспочвенные фантазии, добавляя при этом, что выражается в данном случае сдержанно. Самое же любопытное во всей этой истории, что мечеть, о которой идет речь у Кузинери, не имеет никаких подвалов или подземелий. Наверняка, ошибся именно он.

Можно даже представить, как произошла, по всей вероятности, эта ошибка. Кузинери писал свою книгу спустя примерно сорок лет после того, как надпись могла попасться ему на глаза. В это время он был глубоким стариком — ему перевалило за 80 лет. При работе над книгой Кузинери пользовался своими старыми записями и дневниками. Среди них оказалась, быть может, и копия нашей надписи, списанная им же с одной из многочисленных публикаций, которые появились к тому времени. Кстати сказать, большинство русских и западноевропейских историков довольно долго стояло на той точке зрения, что надпись Зенона не имеет отношения к Херсонесу, пока не появилась названная работа А. Л. Бертье-Делагарда, восстановившая истину.

Таким образом, название «башня Зенона» связано с довольно убедительным предположением, что надпись, в которой упомянуто это имя, была вмурована в ее кладку.

Впрочем, есть и другое предположение.

В эпоху средневековья оборонительным сооружениям присваивали обычно собственные имена. В одном из источников упоминается херсонесская башня Сиагр (по-гречески это значит «охотник на кабанов»). Контекст, в котором встречено это название, и сам его смысл дают возможность предположить, что речь здесь идет о нашей башне. Возможно, башню Зенона именовали в свое время башней Сиагр.

Из каменного нутра…

Прошли века. Город, пришедший в упадок и обезлюдевший, превращался постепенно в груду руин. Само название «Херсонес» стало постепенно стираться из памяти потомков. Безжалостное время не пощадило даже самых прочных и величественных сооружений. Башня Зенона не избегла общей участи: она понемногу ветшала, заносилась пылью и в прошлом веке напоминала своим внешним видом большой холм или курганную насыпь.

Но вот вековой покой древней постройки нарушили археологи. Очищенные от многовековых наслоений грунта мощные кладки вновь увидели солнечный свет.

Башня очень велика, раскопать такую махину в один прием было трудно. В 1898 г. К. К. Косцюшко-Валюжинич снял почти всю насыпь, обнажил башню снаружи, нашел места стыков ее с прилегающими куртинами. В 1910–1911 гг. раскопки продолжались под руководством Р. X. Лепера. За два года была окончательно удалена насыпь и полностью обнажена конструкция сооружения. Но башня хранила в своих недрах еще много неизвестного.

В 1960–1961 гг. экспедиция, работавшая под руководством С. Ф. Стржелецкого, исследовала забутовку башни Зенона. В ней, кроме грубого бута, оказалось большое количество обломков архитектурных деталей и надгробных памятников. Особый интерес вызвала прекрасно сохранившаяся многоцветная роспись последних. Встречается она чрезвычайно редко, а потому и представляет исключительную ценность.

Кроме надгробий, в башне Зенона был найден памятник, не связанный с некрополем, — голова статуи из белого мрамора. На ней мы видим вместо головного убора довольно массивный мраморный цилиндр: это не просто статуя, а так называемая кариатида — скульптура, заменявшая колонну в большом здании. Замечательный пример такой же замены дает всемирно известный афинский храм — Эрехтейон, к которому с южной стороны примыкает оригинальный портик, покоящийся на головах шести статуй молодых девушек. Голова херсонесской кариатиды очень напоминает головы кариатид Эрехтейона, хотя и выполнена несколько грубее. Лицо скульптуры повреждено: сбиты лоб, губы. Но, судя по тому, что сохранилось, это молодая девушка с нежным и в то же время сильным лицом.

Такой памятник найден в Херсонесе впервые. Еще во второй половине прошлого века, располагая самыми скудными данными, ученым оставалось лишь гадать о том, каков был внешний вид его общественных зданий в эллинистический период. Теперь мы знаем, что херсонесцы стремились ни в чем не уступать жителям других греческих городов и украшали свои улицы и площади, что называется, на уровне своей эпохи.

Все надгробные памятники — так называемые стелы — найдены в обломках (в общей сложности 151 фрагмент). Каждое из надгробий было разбито на 2–3 части. При строительстве башни со стелами обращались как со строительным материалом: чтобы получить камни необходимой длины, строители раскалывали стелы на куски, а многие рельефные изображения, если они мешали укладывать камень, стесывались безжалостными ударами каменщицкой кирки-топорика.

Попробуем представить себе, как мог выглядеть некрополь, на котором стояли надгробия, извлеченные из башни Зенона.

Древние греки были жизнелюбивым и жизнерадостным народом, их религиозные верования нисколько не мешали им наслаждаться жизнью и устраивать ее со всеми возможными удобствами и красотой. Даже преддверие загробного мира — кладбище, судя по всему, выглядело вовсе не мрачным и унылым, а довольно ярким и живописным, даже веселым.

Итак, херсонесский некрополь… Местонахождение его — склоны зеленой и залитой солнцем балки, открытой в сторону города и порта, напротив оборонительной стены. Как диковинный лес, возвышаются нарядно убранные, богато украшенные рельефами, раскрашенные в яркие живые цвета стелы; местами среди них — небольшие изящные храмики, и невольно приковывают к себе внимание выполненные с поразительным искусством изображения людей, реальных и фантастических животных, целые живописные сцены. Все это тонет в цветах и кустарнике, обвито зеленью и украшено развевающимися разноцветными лентами, а фоном всему служат золотисто-белые стены и башни. Вряд ли такая картина — прибавьте к ней голубое небо, многоцветное (гомеровский эпитет) море, кристально прозрачный воздух, — вряд ли она могла настраивать древних на тоскливые и мрачные мысли.

Находки из башни Зенона расширяют наши познания (кстати сказать, довольно скудные) по части античной живописи. Богатейший материал дают искусствоведу-античнику памятники с росписью. Благодаря им мы можем уточнить или уяснить некоторые стороны техники античной живописи.

Херсонесские мастера применяли всего шесть красок. Белая представляла собой наиболее часто употреблявшиеся в древности известковые белила; приготовляли их из хорошо выдержанного известкового теста. Желтая охра была в древности самым распространенным из желтых красителей, да и в наши дни остается тем же, несмотря на наличие в современной палитре множества других желтых красок. Попросту говоря, это натуральная земля желтого цвета, красящим началом которой служат соединения железа — гидрат окиси и безводная окись.

Красная охра, или красная земля, применявшаяся в античной живописи не менее широко, — это также естественная окись железа. Она получается в результате выветривания красного железняка.

Охра разных цветов — очень распространенный минерал. Много его и в Крыму, в частности вблизи Херсонеса — по берегам Каламитского залива. Она здесь имеет различную окраску: от светло-желтой до темно-красной, почти коричневой.

Минерал вивианит, спутник железорудных месторождений (например, керченских), служил исходным продуктом для получения синей краски. Другой синей краской, применявшейся древнегреческими, в том числе и херсонесскими мастерами в чистом виде, была фритта, или александрийская лазурь, — искусственная силикатная краска. Приготавливалась ярко-синяя фритта из сплава кремнезема, окиси меди, углекислого кальция и соды, а употреблялась в виде порошка тончайшего дисперсного помола в смеси с какой-либо связующей добавкой — клеем, смолой или воском. Все античные авторы положительно отзываются о высоких цветовых достоинствах этой краски. Кроме того, она светоустойчива и стойка к действию извести.

Зеленая краска встречается на памятниках реже других и обычно в небольших количествах. Определить ее состав пока не удалось. Черным красителем служил уголь — «древесная чернь», «виноградная чернь» или сажа.

Все эти краски могли быть произведены на месте, в самом Херсонесе или его окрестностях.

Известковые белила накладывались прямо на камень, так как они хорошо удерживаются на его поверхности без какой-либо связующей добавки. Охры и чернь чаще всего смешивались с клеем. Синяя или зеленая краска всегда употреблялась в смеси с воском. Это, вероятно, объясняется тем, что сравнительно крупные частицы (чешуйки) этих красок плохо склеиваются слабым клеевым раствором, а более концентрированный клей при высыхании отскакивает от камня. Впрочем, во многих случаях вся роспись памятника исполнялась чисто восковыми красками.

В науке и по сей день идет спор о том, каким способом, при помощи каких инструментов наносились восковые краски. Единственное во всей античной литературе сочинение, где более или менее подробно описана техника восковой, или, как ее еще называют, энкаустической живописи, принадлежит римскому ученому и писателю Плинию Старшему. Его описание неясно. Вековой опыт подтверждает, однако, справедливость слов Плиния, что энкаустика «не повреждается ни солнцем, ни соленой водой, ни ветрами»{35}. Мы можем добавить: ни долгим пребыванием в земле. На наших памятниках всеми красками сияет энкаустическая живопись, исполненная мастерской кистью. Прежде чем стелы пошли в дело как строительный материал, они долго стояли в некрополе. Около 100–150 лет их роспись подвергалась действию солнечных лучей, зимней стужи, соленых морских ветров, дождевых и талых вод. Пришел час беды, и стелы были разбиты, уложены в забутовку башни, где пролежали две с лишним тысячи лет в условиях, далеких от норм музейного хранения. Несмотря на это, энкаустические краски сохранили свои цвета, свежесть и чистоту тона.

Принято считать, что поверхность, на которую наносится восковая краска, обязательно должна быть прогрета. С этой целью доски, на которых писались восковыми красками античные портреты или раннесредневековые иконы, делаются тонкими. Стелы же из камня, а тем более монументальные надгробия, вряд ли прогревались — слишком они массивны для этого. Краска могла накладываться только холодным способом, и видно, что наносилась она кистью, т. е. в жидком виде. Это значит, что смешивали ее не с чистым воском, а с эмульсией, куда, кроме воска, входили сода, так называемый хиосский бальзам (какая-то прозрачная смола) и оливковое масло.

Находка целой группы древних памятников с хорошо сохранившейся энкаустической раскраской лишний раз подтверждает, что материал этот забыт незаслуженно: восковая живопись могла бы сослужить свою службу и теперь, в основном для росписей под открытым небом.

После извлечения надгробий из башни удалось подобрать друг к другу многие куски, и несколько стел сложились полностью. В результате мы имеем возможность всесторонне представить себе облик херсонесского надгробного памятника IV–III вв. до н. э.

Внимательно присмотревшись к извлеченным из башни стелам, мы можем убедиться в том, что они представляют собой уменьшенное во много раз схематическое изображение храма. Древнегреческий храм — монументальное сооружение, возвышающееся на трехступенчатом цоколе, покрытое двускатной черепичной крышей. Скаты крыши образовывали на торцовых фасадах треугольники — фронтоны. На коньке и по сторонам фронтонов помещались резные украшения — акротерии. Вдоль продольных сторон крыши здания установлены ряды каменных или терракотовых щитков, которые предотвращали попадание дождевой воды под черепицу и назывались антефиксами. Внутри храма стояла статуя божества, а сам храм считался его жилищем.

Стела, подобно условной модели такого «жилища», устанавливалась на трехступенчатом основании, причем архитектурное оформление ее верхней части условно воспроизводило кровлю храма.

Почему же в основу надгробного памятника была положена идея храмового сооружения?

Греки с древнейших времен относились с большим почтением к смерти и к умершим. Это выражалось прежде всего в заботе об устройстве по возможности пышных похорон. На похороны не жалели никаких средств, чувства горечи и печали по утраченному родственнику выражались самым бурным образом, так, что государство вынуждено было даже налагать определенные ограничения и регламентировать порядок погребения, который со временем сделался незыблемым и священным. По представлениям древних, умирало тело человека, а душа продолжала жить вечно. Поэтому следовало позаботиться о том, чтобы ее потусторонняя жизнь проходила благополучно и достойно. Тело покойника должно быть предано земле с соблюдением определенных, строго установленных религиозных обрядов. Даже во время войны противники прекращали военные действия, чтобы похоронить павших в бою. И горе было тем полководцам, которые, одержав победу над врагом, не позаботились о достойном погребении сраженных в битве. Известен случай из времен Пелопоннесской войны, когда победоносных афинских стратегов, которым буря помешала предать погребению павших моряков и воинов, осудили на смертную казнь{36}.

Греки считали умерших священными существами, богами, во всяком случае приписывали им власть, равную божеской. Этот акт, называемый «героизацией» (умерший человек приравнен к богам, хотя и не вполне бог), имеет свою длительную историю. Если слово «герой» у Гомера (IX–VIII вв. до н. э.) обозначало человека выдающейся силы, незаурядного личного мужества — чаще всего он вождь, предводитель, «царь», — то позднее оно приобретает иной смысл. У Фукидида (V в. до н. э.) и Аристотеля (IV в. до н. э.) «герои» выступают уже наряду с богами. В это время под героями подразумеваются все обожествленные умершие. «Герои суть божества, которые имеют местное значение»{37}. Иными словами, в раннее время, по представлениям греков, героями делались только особо выдающиеся люди, свершившие при жизни необыкновенные поступку (например, Геракл, Асклепий). Позже круг героизированных усопших расширился, в него включались эпонимы, т. е. люди, именами которых назывались родовые, территориальные общины Греции, ойкисты — основатели новых городов и т. д. Наконец, героями — своего рода фамильными божествами — становятся для каждой семьи все умершие родственники.

Могила вместе с надгробным памятником считалась как бы храмом, где обитает душа покойного. Поэтому греки уделяют особое внимание устройству гробницы и надмогильного памятника. Различным видам заупокойных сооружений старались придать архитектурные формы, более или менее сходные с настоящими храмами. Иногда это были уменьшенные модели храмов — подобно ликийским и пафлагонским[8] скальным гробницам.

В виде небольших храмиков делались, как правило, и саркофаги. Более схематично передают фасад храма надгробные памятники, получившие название наисков. Они представляют собой плиту с рельефным изображением (стелу), поставленную на фоне сложенной из камня стены меж двух колонн, столбов или пилястр, поддерживающих навес с треугольным фронтоном (или более простое перекрытие), акротериями и антефиксами. Наконец, и в форме самой стелы также выражается идея храма. Отдельно стоящая стела редко бывает лишена архитектурных украшений. Обычно она покоится на красивом цоколе, увенчана карнизом или фронтоном; как правило, на гладкой каменной поверхности стелы начертана краской или врезной и окрашенной линией надпись. Эпитафию эту часто сопровождают раскрашенные рельефные или написанные красками украшения и символы, иногда на стелах представлены сложные сцены с фигурами людей и животных.

Такие же памятники, принадлежавшие некрополю IV–III вв. до н. э., найдены и в башне Зенона. На стелы был употреблен местный известняк, тот самый, из которого возведены все постройки Херсонеса и который повсеместно встречается в ближайших окрестностях города. Уже этот факт с несомненностью указывает на чисто херсонесское происхождение стел. По своему облику они не отличаются от обычных греческих надгробий того времени. Это такие же высокие плиты, немного суживающиеся кверху. Размеры стел довольно значительны: высота большинства из них — 1,6–1,7 м, наиболее крупные достигали, вероятно, 2 м и более.

На лицевой поверхности стелы писалось имя захороненного. Никаких иных сведений об умершем, никаких трогательных фраз в этих надписях нет; более подробные эпитафии с изъявлениями скорби и прощальными словами появляются в относительно позднее время — не ранее II в. до н. э.

Ниже надписей на многих памятниках высечены рельефные розетки: пара на лицевой грани, по одной на боковых. Розетки играли декоративную роль, но вместе с тем имели в глазах древних греков и значение оберега, отвращающего злые силы. Эти и другие символы — раскрашенные рельефы или просто роспись красками по камню — указывали на пол, возраст, занятия умерших. Набор такого рода атрибутов невелик: лента с подвешенным на нее длинным и узким флаконом для благовоний (алабастром), стригиль[9] и сосуд для масла, которым умащались перед борьбой атлеты; меч с портупеей, сучковатый посох.

Лента с алабастром встречается только на памятниках с женскими именами, остальные предметы характерны для мужских стел.

Погребальные ленты — тэнии — были обычным, наиболее распространенным украшением древнегреческих надгробных памятников, подобно тому, как и до наших дней на могилу кладут венки с траурными лентами или повязывают их на древко флага, на рукав, на тулью шляпы. Заметим, что тэниями с древнейших времен греки украшали изображения своих богов.

Замечательный по своему изяществу и мастерству исполнения памятник с изображением ленты и алабастра — стела Поликасты, дочери Гиппократа, жены Дельфа. Она увенчана фронтоном, по углам которого стоят акротерии. В углублении фронтона по черному фону причудливо извиваются стебли с цветами или плодами. Карниз под фронтоном украшен так называемыми овами — орнаментом, написанным красной, синей, зеленой красками. Имя умершей нанесено черной краской прямо на поверхность камня. А ниже надписи высечены розетки в виде двух рельефных дисков с шишечкой в центре: две на лицевой грани и по одной на боковых. На меньшем, внутреннем диске розетки — белые или желтые лепестки на темно-красном и зеленом фоне; по краям внешнего — орнамент в виде красных прямоугольников и черных радиальных линий.

Еще ниже красками изображена лента, как бы схватывающая весь памятник и завязанная на лицевой грани. Между свободно свешивающимися концами ленты на красном шнурке висит алабастр. Лента — белая, с узкой красной каймой вдоль краев, алабастр — синий, с узором красной и желтой красками.

На лицевой стороне стелы преобладают черный и темно-красный цвета; боковые же стороны оживлены зеленым и желтым в раскраске розеток. Простота и безупречный художественный вкус, с которым выполнена стела Поликасты, высокое профессиональное мастерство резчика и художника, работавших над ней, делают ее, как и многие другие памятники того же времени, не просто ремесленным изделием, а подлинным произведением искусства.

Выбор того или иного атрибута для мужской стелы был связан с возрастом, в котором умер погребенный. На памятнике мальчика или юноши изображался стригиль с сосудом для масла — предметы, необходимые всякому молодому греку. Большую часть времени молодые люди проводили в гимнасиях и палестрах, где наряду с физическими упражнениями занимались и военным делом, изучали ораторское искусство, арифметику, геометрию и другие науки. Идеальный образ молодого грека — палестрита, участника или победителя спортивных состязаний, был широко распространен и в литературе, и в скульптуре, и в живописи. Часто он сопровождался изображением атрибутов: стригилеи, сосудов для масла, различных спортивных снарядов или победных призов. Поэтому, когда художнику требовалось подыскать атрибут, наиболее выразительно указывающий на молодость погребенного, он обращался к спортивным принадлежностям. Каждый, кто видел на стеле изображение стригиля и сосуда для масла, понимал, что под нею покоится прах юноши.

Один из наиболее интересных памятников этого типа, найденный в забутовке башни Зенона, — стела Гермодора, сына Алкима. Верх ее оформлен простым карнизом, на который нанесен красной и голубой красками орнамент. Ниже написано имя умершего: буквы надписи врезаны в камень и окрашены синей краской.

Изящны украшающие стелу розетки, похожие на цветы с узкими, длинными, заостренными на концах лепестками: шесть лепестков, окрашенных в синий цвет, звездочкой отходят от центра, и, как бы выглядывая из-под них, шесть красных лепестков образуют второй ряд. Ниже розеток рельефно изображены стригиль и арибалл — сосуд для масла, — висящие на шнурке, который переброшен через гвоздь, также исполненный в рельефе. Шнурок обвивает изогнутую ручку стригиля и спускается к сосуду. Отлично передана форма арибалла. У него широкое округлое тулово с почти прямыми плечами, маленький плоский поддон, короткое горло с раструбом. Сосуд закрыт выпуклой крышкой. Шнурок окрашен красной краской, стригиль — синей, арибалл — желто-коричневой.

Если умирал мужчина в расцвете лет, воин, защитник государства, ему ставили памятник с изображением оружия. Обычно на памятниках воинов в древней Греции было принято изображать покойного в полном вооружении. Но бывало, как и в Херсонесе, на стелах помещались выполненные рельефно или рисунком отдельные доспехи.

Известны херсонесские стелы с изображением мечей греческой пехоты — ксифосов. Ксифос — короткий обоюдоострый меч с массивным перекрестьем, предназначенный преимущественно для колющего, но также и для рубящего удара. Такой меч носили в ножнах на перевязи с левой стороны. Ножны обычно оканчивались большой круглой оковкой, служившей для того, чтобы уравновесить тяжесть рукояти с мощным перекрестьем и удерживать меч в вертикальном положении.

Вместе с мечом мы видим на стелах и портупею, изображенную в виде широкого ремня, согнутого пополам и подвешенного на гвоздике. Интересно сочетание условности с примитивным реализмом: хотя совершенно ясно, что меч и портупея вырезаны из того же камня, что и вся стела, мастер, стремящийся к реалистичности изображения, не мог примириться с тем, что имеющие вес предметы будут удерживаться на вертикальной плоскости стелы «неприкрепленными». Мастер рельефом или краской изображает в проекции вбитый в стелу гвоздь и уже как бы через него перебрасывает портупею.

В башне Зенона найдено 12 памятников или их фрагментов с изображениями оружия. Прекрасное представление о таких изображениях дает одна из стел, где имя умершего было написано на прямоугольной мраморной пластине, вставленной в углубление, между карнизом и парой розеток (вставка не сохранилась). На одном уровне с розетками изображен гвоздик, на который «подвешена» рельефная портупея, расписанная красной и синей красками. Лицевая грань стелы наискось пересечена изображением висящего меча. Меч сравнительно длинный и узкий. На красных ножнах две черные скобы, с помощью которых они прикреплялись к портупее. Заканчиваются ножны массивным желтым наконечником.

На памятниках людей, умерших в преклонном возрасте, помещался символ старости и мудрости — посох. Он изображался в виде темно-красной полосы, немного суживающейся книзу, с небольшими выступами в обе стороны, которые обозначали сучья.

Лучше всего изображение посоха сохранилось на памятнике Санниона. Имя умершего четко написано черной краской. Ниже розеток изображен посох: мастер, его написавший, провел по линейке каким-то острым инструментом две параллельные вертикальные линии и пространство между ними заполнил красной краской, а по ней той же краской, но белее темного цвета нанес поперечные штрихи, имитирующие сучки посоха.

Кстати, погребенный под этим памятником Саннион, сын Мегакла, был главой большого семейства. Вместе с его памятником найдено еще несколько стел, близких по размерам и оформлению и несомненно составляющих одну группу. Это надгробие Мендико, жены Санниона, и его сыновей — Мегакла, Аполлония и Диониса. Видимо, их памятники стояли рядом. Надгробия эти одновременно разрушили и одновременно доставили к строившейся башне: в ее кладке они найдены поблизости друг от друга.

Итак, по предмету, изображенному на памятнике, можно определить, кто был похоронен под ним. Если на стеле не сохранилось имя умершего, но есть один из перечисленных атрибутов, можно с уверенностью приписать памятник женскому или мужскому захоронению, а также определить, в каком примерно возрасте скончался погребенный.

Более того, херсонесские мастера придавали стелам и разный архитектурный облик, в зависимости от принадлежности женскому или мужскому погребению. Уже говорилось, что одни стелы увенчиваются характерным для греческого храма фронтоном, другие украшены рядом антефиксов и акротериями, одним большим акротерием или просто карнизом. На всех памятниках, увенчанных фронтоном, написаны женские имена или имеется изображение ленты с сосудом для благовоний, который, как мы уже знаем, служит признаком женского захоронения; стелы, завершающиеся рядом небольших антефиксов и акротериями, судя по именам на них или атрибутам, — мужские. Даже издали, не видя надписи и изображения, прохожий легко мог отличить захоронения мужчин и женщин.

Особый интерес представляет один из памятников, выделяющийся среди прочих найденных в башне стел своим изображением. Это простая каменная плита, которую завершает карниз несложного профиля. На лицевой плоскости указано имя умершего — Кинолис, сын Пасиха. Ниже надписи в плоском рельефе изображен виноградный нож — массивный, с круто изогнутым коротким и широким лезвием. Вогнутая сторона лезвия служила для подрезывания виноградных побегов и гроздьев. Обратная, выгнутая, сторона заменяла топорик: им обрубали толстые лозы и корни.

Кинолис при жизни был, очевидно, виноградарем, владельцем виноградника, о чем после смерти напоминал наиболее характерный для этой профессии инструмент, изображенный на его памятнике.

В забутовке и внутренней обкладке ядра башни найдено немало тщательно обработанных строительных блоков. При этом уже в ходе раскопок бросился в глаза и первоначально вызвал недоумение один факт. Большинство камней оказались угловыми, с двумя или тремя лицевыми гранями. В любой крупной постройке число угловых камней будет ничтожно малым по сравнению с их общим количеством. Отсюда следует, что из найденных блоков были сложены какие-то небольшие сооружения. Сохранившиеся на камнях линии разметки и некоторые детали указывают на ступенчатую форму этих сооружений. По всей вероятности, херсонесские стелы были установлены на ступенчатых основаниях (подобные памятники в науке известны). При этом на площадке, образованной верхней ступенью, помещался прямоугольный цоколь с профилированными базой и карнизом, а уже на нем крепилась сама стела.

Таким образом, каждое надгробие состояло из ступенчатого основания, постамента и стелы. Общая высота памятника достигала 2,5–2,7 м, а порою, вероятно, и более — 3–3,5 м.

Часть обломков, извлеченных из башни Зенона, представляет собой богато раскрашенные архитектурные детали: карнизы, архитравы, целые антаблементы[10]. Хороши небольшие изящные карнизы от монументальных надгробий IV или III в. до н. э. Они в профиле повторяют карнизы греческих храмов того времени, но в очень уменьшенном масштабе. Их высота не превышает 14 см. Карнизы украшены теми же орнаментами, что и стелы. В росписи господствуют теплые красные и желтые тона в контрастном сочетании с синим и зеленым.

Большой интерес представляют камни фриза от какого-то монументального надгробия. На верхней, выступающей его части желтой, красной и черной красками нарисованы свисающие и как бы рельефные зубцы, или, как их иначе называют, «сухарики». Они изображены в перспективе, очень реалистически и действительно производят впечатление подлинных трехмерных выступов. Под зубцами идет полоса ов (по-латыни — яйца, и «ововый» орнамент действительно напоминает ряд раскрашенных яиц). Еще ниже — узор, носящий название меандра (орнамент из извивающихся линий). Меандр, так же, как сухарики, представлен в перспективе. Середину фриза занимает сплошная живописная полоса. На чистом синем фоне — фигуры львов и грифонов[11]. Эти звери сюжетно не связаны, а как бы живут каждый сам по себе. Они изображены величаво и независимо шагающими — то навстречу друг другу, то в разные стороны.

На торцовых камнях из этой же серии нарисованы сирены. По представлениям древних греков, эти фантастические существа — полуптицы-полуженщины — отвращали всякие беды, в связи с чем их часто помещали на надгробиях. В данном случае сирены представлены в виде женщин с птичьими ногами. Согласно древнегреческой мифологии, живут они на прекрасном острове, завлекают своим чарующим пением моряков. И на нашем памятнике сирены изображены в такой позе, будто они поют. Выразительное движение рук как бы подчеркивает призывную мелодию песни.

Как фигуры сирен, так и фигуры животных написаны твердой, мастерской рукой. Чувствуется, что их рисовал художник зрелый, обладающий профессиональными навыками и опытом. Изображения реалистичны, даже фантастические существа представлены так, будто художник видел их наяву много раз. Впрочем, объясняется это тем, что фантастические существа с большим искусством и знанием дела составлены из отдельных частей вполне реальных животных.

Среди фрагментов живописи и вообще среди всех памятников искусства, найденных в башне Зенона, выделяется один — изображение головы юноши в натуральную величину. Этот портрет был написан на каменной плите (сохранившаяся часть ее имеет размеры 58x36 см, толщина плиты 18 см). Кроме головы, видна также часть плеча с перекинутым через него плащом. Видимо, фигура была представлена в фас, а голова слегка повернута вправо, в три четверти.

Лицо юноши замечательно своими правильными, несомненно, в какой-то степени идеализированными чертами. Однако перед нами не просто стандартное изображение обожествленного усопшего — это все-таки портрет реального человека, может быть, несколько приближенный к каноническому типу, но, безусловно, передающий и подлинный характер оригинала. С большим мастерством выражены именно индивидуальные черты, которые замечаешь во всем: овал лица, нос, полные губы, но особенно выразительна слегка надменная складка углов рта. И уж совсем далеки от античных канонов глаза: небольшие, с неповторимой лепкой надбровных дуг, и притом левый чуть заметно ниже правого. Однако это не оплошность художника, плохо усвоившего классическую манеру. Напротив, здесь проявилось незаурядное живописное мастерство: мастер сумел в рамках канонического надгробия передать характер живой модели. Лицо юноши смуглое. Оно написано теплыми коричневыми и розоватыми красками слегка приглушенных, переходящих в оливковые, тонов. Коричневые расплывчатые штрихи и «тени» мягко моделируют форму. Палитра художника не слишком богата: он пользуется всего четырьмя красками — охристо-желтой, терракотово-красной, тускло-синей и черной. Но какого богатства оттенков он добивается, смешивая и сочетая эти немногие краски! Портрет исполнен в чисто живописной манере: общая форма и детали лица как бы вылеплены при помощи плавных переходов от разбеленных слабых и ненасыщенных тонов ко все более сочным, густым и сильным.

Обаяние портрета — в выражении лица юноши. Оно спокойно, даже величаво. Но где-то — печаль, сдержанная грусть, отрешенность от всего, что так любил этот молодой человек в нашем мире.

Кто он, художник, создавший это замечательное творение? Странствующий ли живописец, один из знаменитых греческих мастеров, которые в IV–III вв. до н. э. часто совершали далекие поездки в поисках заказа? Или это талант, расцветший на местной почве?

Высокие художественные достоинства изображения как будто подтверждают первое предположение, но ему противоречат ярко индивидуальные черты этого портрета. Камень, на котором он написан, — местный; невероятно, чтобы для росписи надгробного памятника камень посылали за море. Маловероятно и другое — чтобы мастера искали и выписывали сюда, что называется, «из тридевятого царства». Да и не было в Херсонесе таких богачей, какие могли бы оплатить дорогостоящие услуги приглашенной издалека знаменитости. Мы склонны считать художника жителем Херсонеса. Но если это и не так, если портрет юноши — работа столичного мастера, то и тогда он является прекрасным свидетельством высокого уровня культуры античного Херсонеса.

Большая башня Херсонеса — башня Зенона — и сама по себе относится к числу значительных археологических памятников не только этого древнего города, а и всего Северного Причерноморья{38}. Однако поистине бесценны те сокровища, которые сохранялись в ней на протяжении двух тысяч лет. Расписные надгробия и архитектурные детали — высокие образцы древнегреческого искусства — составляют ныне гордость Херсонесского музея, некоторые выставлены в античных залах Эрмитажа. Тысячи людей уже видели эти памятники, восхищались ими; сотням тысяч предстоит их увидеть. Но не меньшее значение имеют они и как исторические источники, как материал для изучения истории Херсонеса.

На стелах и других надгробиях дошло до нас более 70 имен граждан Херсонеса. Подавляющее их большинство — общегреческие, но некоторые имена имели только локальное распространение, например, в Южном Причерноморье, и присутствие носителей их в Херсонесе свидетельствует о связях его с этим районом. Негреческих имен немного, но они все же есть и указывают на наличие «варваров» среди населения города.

На дорогих, художественно оформленных стелах, как и в большинстве эпиграфических памятников, мы видим главным образом имена свободных и притом довольно состоятельных людей; масса рабов, материально зависимых или обнищавших граждан не нашла в них отражения. Что же касается зажиточного населения, то для IV–III вв. до н. э. можно отметить его относительное имущественное равенство. Ведь стелы относятся к тому времени, когда в Херсонесе еще теплилась демократия. Однако уже и тогда несколько херсонесских семей (из числа состоятельных) заметно выделяются. Некоторые из разбогатевших граждан, живших в IV в до н. э., стали родоначальниками потомственной знати — предками тех аристократических фамилий, которые через полторы-две сотни лет оседлают «простонародье», «чернь» — творца всего того, что мы видим, чем мы восхищаемся в древнем городе.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ