Курс истории СССР Тетрадь I

[Откуда пошел наш народ?][12]

Там, где теперь раскинулась часть[13] громадной и мощной страны – отечества нашего СССР…[14]

Ледниковый период… [Ледники идут к морям.]

Человек жил на юге России – там теплее. ‹1›

Древнекаменная, или палеолитическая эпоха.

Люди были дики, некультурны. Знали огонь. Били зверей. Мамонты, олени, пещерные медведи, гиены, волк-собака. Носороги, львы.

Как человек ловил рыбу?[15]

Человек был зверобой. Кремневое копье.[16]

Старался сделать из кремня ножик, молоток. ‹1›

Облава на зверей – пугали, гнали зверя к яме.

Мясо ели сырым, а шкуру сдирали, надевали на себя.

Из костей старался сделать острое оружие вроде стрел. Жался к пещерам, где укрывался от непогоды и спал…

Когда скучал, старался развлечь себя, вырезывая на мамонтовых костях рисунок. Удавалось ему это плохо вначале, а потом получше…

Старался из зубов медведей сделать бусы…

Собака шла к пещерам…

Хоронить не умел.

[Переход к неолитической эпохе][17]

Но жизнь шла, и человек умнел и развивался.

Он научился делать глиняную посуду… Стрелы стал делать лучше, шлифовал наконечники, [18] сделал крючки для ловли рыбы, гарпун. [19] [На кости изображение собаки.]

Неолитическая эпоха

Начал строить хижины, шалаши (ветви?).

Вал из земли и камней.

Исчезали постепенно пещерные медведи, носороги и мамонты…

Олени, зубры. ‹1›

Скотоводство…

Маленькие ручные жернова. Копья, кинжалы, булавы…[20]

Стал обжигать глину, выделывать тарелки, горшки, чаши. Разрисовывал острыми косточками посуду. ‹1›

Погребение.

Крематории.

Трипольская культура

[Землянки и] обмазанные глиной жилища.

Очаги, пилы из кремня.

Завел коз, свиней, коров, лошадей…[21] ‹1›

Краска черная и красная ‹из чего краска?› на сосудах.

Статуэтки.

Безобразно и плохо изображал людей на сосудах. ‹1›

Металл.

Медь, бронза.

Отливка…

Топоры.

Наконец‹…›.

Железо. ‹2›

Итак, мы застаем человека на нашей земле уже в V веке [до P. X.] по нашему летосчислению.

Летосчисление.

Греки. [Торговля.][22] Геродот.

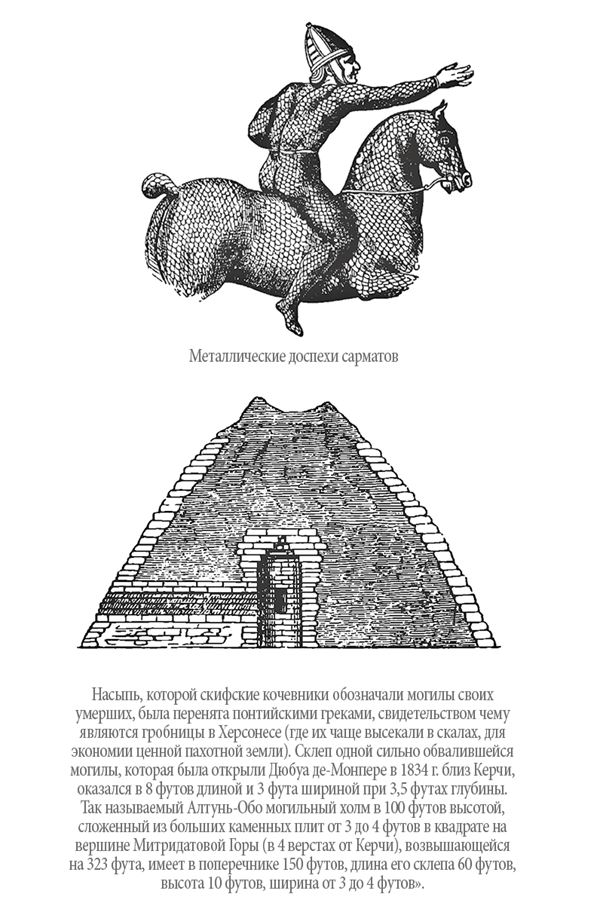

Греки назвали прилегающую к Понту Эвксинскому область Страной скифов.[23] ‹1›

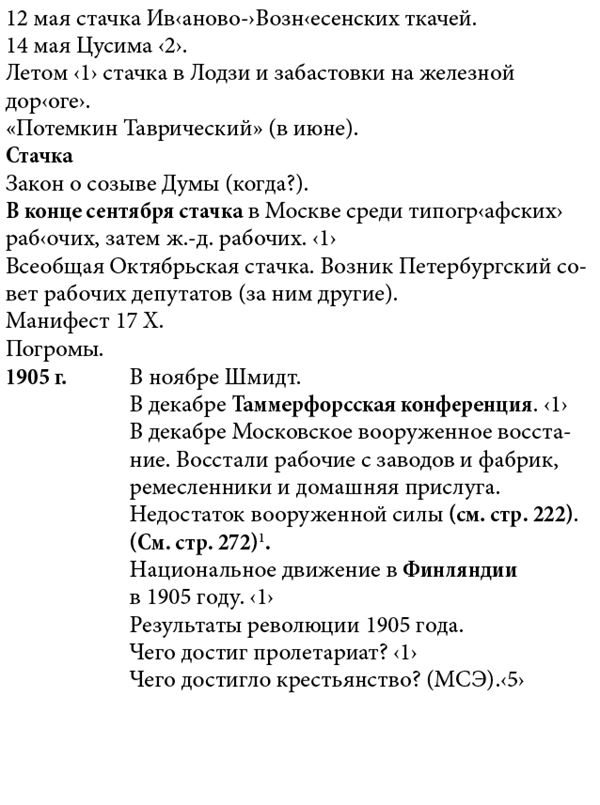

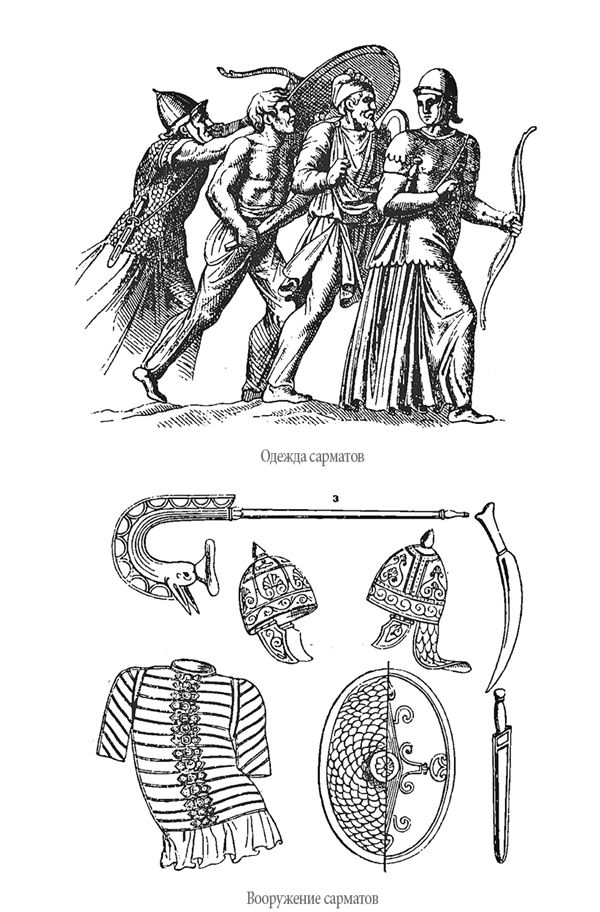

Жизнь скифов. Тождество скифов и славян. Нападение сарматов на скифов 2000 лет тому назад (в конце 1-го до P.X. и в начале 1-го P.X.) ‹1›

Сарматы – славяне?‹1›

Откуда пришли славяне?[24] ‹1›

Гунны. Атилла. ‹1›

Нашествие болгар в конце V-гo века.

Авары. ‹1›

Хазары.

Как расселились славянские племена?[25]

Культура славян.

Торговля. Религия.

Разделение, раздробленность славянская.[26]

Хазары.

Славяне под властью хазар. ‹1›

Угры. ‹3›

Варяги.[27]

Кто они?

Зачем пришли?‹1›

Торговля их1.[28]

а) Аскольд и Дир. Киев2.[29]

Нападение их на Царьград в 865 г. (866 г.?)[30]

Аскольд и Дир двинулись на юг с целью предложить свою службу императору Византии, но до Византии не дошли, а задержались в Киеве, разбили Хазаров, сами заняли Киев, осели в нем.[31] Поход на Византию. Буря. Гибель их флота ‹ладьи›. Греческие миссионеры. Приняли христ‹ианскую› веру.

б) Итак, два княжества ‹державы ‹Устрялов››: Новгородское и Киевское. Меж ними независимые Кривичи и Северяне.

в) Смерть Рюрика. Малолетний Игорь. ‹2›

г) Олег3…назвался гостем (купцом) Варяжским со свитой. Аскольд и Дир вышли к нему навстречу. И тут их ждал конец.

«Вы не князья, – сказал им Олег, – убейте их». Дружина Олега выскочила ‹из засады› и, перебив тех, кто пытался сопротивляться, убила и Киевских князей. Город не сопротивлялся. Олег устремился по рекам, покорил славянские племена по Днепру, по Десне ‹Северян›, по Соже – Радимичей, по Припяти и Горыни – Древлян [883 г.]. Проник на Днестр и Буг. Дошел до Карпатских гор.

Олег сооружал крепости и города. Посадники-варяги. Дань. Пополнение войска.[32]

[В 907 году.] 80 000 войска. 2000 судов.[33] Днепр. Черное Море.

Лев VI Философ. Византийцев ждала беда.

Заграждение гавани цепью[34] ‹2›

На сушу.

Запылали храмы, дворцы, села…

Отрава, договор.

Щиты,

Возвращение, шелковые паруса.

Вещий Олег.

Послы, договор.

Смерть.

Песнь о вещем Олеге.

Игорь[35] начал княжить в 912 году.[36]

Восстание древлян. Оно кончилось плохо – прибавлением дани.[37]

Кочевники, скотоводы.[38] Шатры, кибитки, прекрасные лошади. Копья, стрелы. Славились искусством переплывать реки, вследствие чего были опасны в бою ‹держась за гривы? на больших кожах›.

Кроме всего, за золото вступали в союзы.

Греки платили им, например, чтобы обуздать болгар и русских. Печенеги мечтали ограбить Киев и подошли к нему. Но их встретило очень сильное и хорошо вооруженное войско Игоря. В бой не вступили. Договор о ненападении? Удалились в направлении Бессарабии.

Несколько лет не нападали на русских, но ‹в›920 году произошло столкновение с ними (незначительное?)[39] ‹1›

Хорошие отношения с Византией были нарушены Игорем. Около тысячи судов. Высадил. Храмы, монастыри, селения. Свирепая расправа.

Император Роман.

Флот Игоря стоял у маяка. Техника, греческий огонь. Поражение. К берегам Малой Азии.

Полководцы (греческие?)[40] разбили Игоря на суше. Войско Иг‹оря› бежало на суда. К фракийским берегам.[41]

Опять греческий флот. Поражение.

Казни пленных.

В 943—944 годах.[42]

Игорь вновь собрал войско и на этот раз готовился нанести серьезный удар. Он нанял печенегов. В Империи узнали.[43] Послы. Благоразумный совет. Опять дань без войны.

В 944 послы в Царьград.[44] Заключение мирного и торгового договора. В нем князь русский со своей стороны обещал[45] клятвенно не нарушать мира с греками, доколе сияет солнце и стоит мир. Далее следовали пункты торгового договора…[46]

В том числе о взаимной выдаче невольников.[47] ‹2›

В землю древлян неудачное возвращение. Впавшие в отчаяние древляне – напали…[48] Ненависть ограбленного народа…Казнь Игоря.‹9›

Ольга.

Наследовать Игорю должен был его сын Святослав.[49] Но он был малолетний. Правила Русью вдова Игоря Ольга. Начало ее правления ознаменовалось ее жестокой местию восставшим древлянам.

Казнь послов, нападение на Коростень, новая дань и рабство. ‹2›[50]

В 955 году в Константинополь. Константин Багрянородный

Христианство.

Сказка о предложении. Прием ей был оказан весьма сухой.[51] [Войско обещала императору].[52]

Святослав.

Воинственность Святослава. Покорение Вятичей, взятие Белой Вежи у Хазаров.[53] ‹1›

В 967 г. Никифор Фока нанял Святослава и тот совершил разгром болгар.[54]

В 968 г. едва не потерял свою столицу ‹печенеги›. ‹5›

Первые уделы.

Киев – Ярополку, Олегу – древлянскую землю. Владимира в Новгород.‹3›

Болгары не приняли Святослава мирно ‹2›

Война с греками[55].

Азиатские легионы.

Бессмертный легион.

Святослав под Адрианополем. Цимисхий под Переяславцем в 971 г. Взял его. Разбил Святослава под Доростолом, а Доростол осадил ‹2›

Уход из Доростола. Бои. ‹2›

Ранение Святослава. ‹2›

Мир.[56] ‹5›

Чаша из черепа. ‹4›

Раздробление земли русской. ‹1›

Древлянский Олег убил в злобе на охоте Люта, сына Свенельда. Свенельд уговорил Ярополка[57] на войну с Олегом. Под Овручем Олег был разбит и погиб во время паники на мосту. Владимир у норманнов. Ярополк назначил наместников своих и Новгород.[58] ‹1›

Владимир возвращается.

История Рогнеды. ‹1›

Убийство Ярополка. ‹2›

Войны Владимира.[59] ‹9›

Как Владимир принимал веру христианскую. ‹5›

Херсон ‹2›

Анна.[60] ‹7›

Разделение государства между сыновьями Владимира. ‹5›

Столкновение с печенегами.‹9›

По смерти Владимира

Святополк захватил власть в Киеве. Борис был убит на Альте, Муромский князь Глеб под Смоленском.[61]

Древлянский князь Святослав [хотел] бежать в Венгрию, был настигнут у Карпатских гор, убит.

Ярослав Новгородский (хромой).

Варяги вызвали возмущение новгородцев. Казнь новгородцев. ‹1›

Ярослав с 40 000 войска и 1000 варягов.

Святополк прибегнул к помощи печенегов. Сошлись на Днепре.[62] Насмешки. Переправа. Платки на головах. Провал на льду озера.

Разгром Святополка. Ярослав в Киеве. ‹2›

[Куда девался Святополк?]

Ярослав вступил в войну с польским королем Болеславом Храбрым.

Пожар в Киеве ‹3›

Бой на Буге. [Глупый воевода Будый][63] ‹1›

Тучный король.

Конница поплыла.

Разгром Ярослава.

Киев сдался. Святополк вновь в Киеве. ‹1›

Предательство Святополка. ‹2›

Кого разбил второй раз на Буге Болеслав? ‹5›

Святополк за помощью к печенегам.

Бой на Алые. ‹1›

Святополк разбит и бежал в Богемию. ‹14›

Уничтожение Святополка не принесло русской земле успокоения. ‹1›

Полоцкий князь Брячислав,[64] внук Владимира, напал на Новгород, был разбит Ярославом. ‹1›

Тмутараканский князь Мстислав, предварительно в союзе с греками уничтожив Хазаров в Тавриде, ‹1› единоборствовав с Редедей, ‹1›победил Касогов ‹черкесов› и кинулся к Киеву.[65]

В это время Ярослав усмирял мятеж (голодный) в Суздале. ‹2›

В Черниговской области бой… Ярослав разбит.[66]

Разделили царство.[67] ‹2›

Ливония? ‹2›

Ярослав воевал с Мечиславом Польским[68].

Смерть Удалого[69].

Ярослав – единый властитель России до Венгрии и Азии. Ярослав был женат на дочери Шведского Олафа. ‹ 1›

Опять дележ. Владимиру – Новгород. ‹2›

Печенеги разбиты наголову под Киевом. ‹2›

Золотые Ворота. ‹2›

Храм Святой Софии. ‹3›

Постройка монастырей. ‹2›

Войны с Ятвягами…[70] ‹3›

Столкновение с Царьградом[71]. ‹4›

Родственные связи[72]. ‹9›

Смерть Ярослава[73]. ‹11›

Русская Правда. ‹6›

Дележ. ‹2›

Шесть уделов. ‹2›

Лет десять было сравнительно тихо. ‹8›[74]

В 1064 г. началось междоусобие. ‹6›[75]

Изяслав разбит половцами[76]. ‹1›

Изяслав бежал в Киев.‹1›[77]

Киевское восстание. ‹1›

Зверства Мстислава[78]. ‹1›

Убийства поляков[79]. ‹3›

Дальнейшие распри.5‹5›

После Изяслава

Всеволод Ярославич, 1078–1093.‹4›

После Изяслава Святополк II Михаил. ‹4›

Съезд в Любече 1097 г.‹2›

Второй съезд в Витичеве 1100. ‹2›

Половцы разбиты на Сале 1111 г. ‹2›

[На Дону,][80]

Облеклись в брони, полки построились для боя, [несли иконы, шли с пением священники… сверкала броня…][81] [половецкая конница зашла в обхват]. Города Осенев и Сугров…

Мономах нанес быстрый удар… Бились страшно, из-под копыт лошадей головы русские и половецкие.

Победа![82]

Мономах…‹‹Как пил он Дон золотым шеломом›› ‹3›

Мономах, 1113–1125.

Поучение[83].

‹16 страниц›

Татары.

С отдаленных времен (еще тысячи за две лет [были] известны[84]) жили в Азии кочевые народы [монголо-татары] монгольского и тюркского происхождения. Они кочевали и в пустыне Гоби и заходили в Северный Китай, были на юге Сибири. [Одно монг‹ольское› племя именовалось Та-Та, откуда и пошло слово татары]. Племя[85] татарское кочевало в районе верховьев реки Амура, и знали о нем очень мало, пока в начале XII века не стал во главе его Хан Темучин. Долго враждуя с соседними такими же монгольскими племенами, он в конце концов покорил их и объявил себя верховным повелителем всех татарских племен и принял назв‹ание› Чингиз-Хан.

В начале века Чингиз-Хан покорил Северный Китай, народы Бухары… ‹2›

Рати Чингиз-Хана пошли на Запад и в конце концов пришли на Кавказ..

Им было оказано сопротивление аланами, но татары разбили их и двинулись на юг России.

Половцы первые испытали силу их удара.

Тут впервые по Руси побежали неясные слухи о том, что идут невиданные еще рати каких-то страшных иноплеменников неизвестно откуда.

Наконец к князю Мстиславу Галицкому прибежал половецкий хан Котян с ужасным известием о том, что половецкое царство разорено и захвачено бесчисленными ордами татар и что они и идут дальше.

Хан привез подарки – верблюдов, невольников, невольниц, умолял о помощи.

Мстислав собрал в Киеве совет князей русских и, будучи человеком энергичным, объединил князей для борьбы с неизвестным неприятелем. В союз вошли в числе других еще два Мстислава – Киевский и Черниговский.

Рати соединились[86]. Тут выяснилось, что татары не только грозные завоеватели, но и неплохие дипломаты.

Когда рати были на Днепре, явились к князьям татарские послы и повели речи о том, что татары собственно не покушаются ни на русские земли, ни на народ, а пришли исключительно с тем, чтобы наказать половцев, которых считают своими подвластными данниками.

И тут князья поступили свирепо и, пожалуй, неразумно. Они умертвили послов, а сами двинулись дальше[87]. ‹1›

Войска стягивались на юг и наконец сошлись у Хортицы. Пришли черниговские князья (и другие). Появились и галичане. К великой радости союзников ладьи их в количестве нескольких сот прошли по Днестру в Черное Море, а оттуда в Днепр.

Подошли и половецкие рати.

Тут стало известно, что показался первый татарский отряд. Были сделаны две разведки, которые принесли разноречивые сведения.

Князь Даниил с конным разъездом подходил к татарам, сообщил Мстиславу, что татары производят впечатление воинов плохих и не страшных. Но един из галичанских воевод в противоположность Даниилу доносил, что татары опасны, а стреляют из луков вряд ли не лучше половцев.

Решено было ударить на татар, и татарский передовой отряд был разбит. Это вызвало большой подъем духа, и многочисленная рать тронулась от Днепра к востоку навстречу иноземным полчищам.

Девять дней шло войско и дошло до реки Калки.

Первым подошел Мстислав Галицкий. И тут, наконец, увидели россияне татарское войско, и многие из них увидели его в первый и последний раз.

Мстислав сделал большую ошибку. Не дождавшись, пока подойдут Киевский и Черниговский, подал он сигнал к бою и первым кинулся на татар храбрый Даниил с конницей.

Первое, что узнали россияне, это что татары вооружены кривыми саблями, колчанами, что они в шлемах и броне, что в бою прикрываются хворостяными щитами и что, а это было новостью для россиян, с ними идут осадные стенобитные машины.

Искусство татар в стрельбе оказалось чрезвычайным, конница их была первоклассна. Через реки они переправлялись искусно, плыли на кожаных[88], набитых сеном.

Прав оказался галицкий воевода, а не юноша (?)Даниил. Туча стрел.

Началась страшная сеча[89], и первой причиной гибели явились половцы. Их рати не выдержали страшных ударов неутомимых и храбрых татар, дрогнули и вдруг кинулись бежать в панике, топча и ломая все на пути, расстраивая ряды россиян. Померк свет в глазах у россиян! И побежали войска. Тяжко раненный Даниил еле выскочил из боя. Шесть князей полегли на месте[90]. С боевым визгом татары бросились преследовать и одних киевлян будто изрубили до десяти тысяч человек.

Мстислав Галицкий понял, что дело погибло, и побежал. Несколько дней с жалкими остатками дружины он бежал к Днепру, добежав, истребил ладьи, чтобы татары не могли плыть по реке, и скрылся в Галиче.

Бывший, как сказано, в тылу Мстислав Киевский совладал с паникой, укрепился на горе и принял удар татар. Те штурмовали гору три дня, предложили Мстиславу сдаться, обещали свободу за выкуп. Мстислав согласился, но изменник воевода хитростью овладел им и его зятьями князьями Дубровецкими, выдал их татарам. И участь их была печальна. Татары задушили их и на деревянном помосте пировали на трупах их.

Войска татарские пошли к Днепру, и беззащитное теперь население городов и сел просило пощады у завоевателей, выходило с крестами. Но татары были безжалостны.

Но тут беда вдруг прекратилась. Чингиз-Хан отозвал рати татарские в Азию. И остались во всей южной Руси[91] развалины, оплакивал народ убитых, и не понимали жители, откуда пришла страшная туча и зачем и куда внезапно ушла.

Однако по уходе Чингизовских полчищ успокоения не наступило и началась вновь междоусобица.

Князь Даниил Романович воевал с Михаилом Черниговским из-за Галича, Ярослав Всеволодович брал Киев.

Война с Мордвою. Кровопролитная и страшная 1226, 1228, 1229[92]

Прошло двенадцать лет со страшного поражения на Калке, и страшная и худшая беда пришла вновь.

В 1237 году победил болгар (где жили …..) великий татарский военачальник Батый с 300-тысячным войском и появился в Рязанской области. Он взял несколько небольших городов и подступил к Рязани.

Великий князь Георгий находился во Владимире. Князья рязанские просили подать помощь, но Георгий не подал. Татары осадили Рязань, меняя полки, шесть дней штурмовали город, на шестой стенобитными машинами разбили укрепления, подожгли город, ворвались и истребили и дружину и народ, обратили в развалины город. И двинулись дальше.

Евпатий Коловрат пришел с юга, увидев разоренную рязанскую землю, с одним полком кинулся догонять уходящих татар, напал на арьергард и, конечно, был уничтожен со всем войском. Некоторые взятые в плен, когда татары спросили в изумлении, кто они, отвечали, что они слуги князя Рязанского, полку Евпатиева, а явились, чтобы копьями проводить их со своей земли. И Батый, пораженный их мужеством, им подарил жизнь.

Татарские лошади. Выносливость.

После этого Батый подступил к Владимиру. ‹1›

Георгия II (Юрия II) не было во Владимире.7 ‹ 1›

Владимир был взят. ‹1›

1238 г. Бой на Сити. Гибель Юрия II. ‹1›

Появление Ярослава Всеволодовича. ‹1›

1240 г. Взятие Киева. ‹ 1›

В это же время удельн‹ый› князь Новгородск‹ий› Александр разбил Биргера, фактического правителя Швеции на Неве. Ладьи.

1241 г. Венгры разбиты татарами.‹2›

Чехи разбили татар в Моравии.

[1242 г. Ливонские рыцари (соединенный орден с немецк.). Ледовое побоище (5 IV 1242 г.). Свиное рыло. Чудь ‹финские племена›. Озеро покрылось кровью. Обходное движение Александра.]

Золотая, или Кипчакская, Орда – столица Сарай на Ахтубе.

Архитекторы.

1245 г. разбил литовцев.

Александр ездил в Орду?

Быт татар.‹2›

Баскаки. ‹2›

Перепись. ‹3›

Александр Невский 1252–1263.

Был великолепным дипломатом.

Поездки Александра в Орду.

Два огня.

Музыка.

Кумыс. ‹2›

При Александре Невском многочисленны попытки[93] русских освободиться от ига татарского.

Батый умер (1257 г.?).

Перепись (освобождение духовенства).

Новгород, город, привыкший к известной независимости, не желал платить дани.

Александр произвел жестокие казни бояр.

Александр приставил стражу для охраны татарских чиновников. ‹1›

Дань явилась настоящим бедствием для бедных. ‹1›

Народу жилось под властью татар настолько тяжко, что в1262 году началось восстание в городах Ростове, Владимире, Суздале, Переяславле и Ярославле.

(Откупщики дани). ‹1›

Вечевые колокола. ‹ 1›

Александр едет к Хану Берке.‹1›

Смерть Александра. ‹2›

Ярослав Ярославович, 1263–1272.8‹1›

Восстание новгородцев против него. ‹2›

1266 г. Смерть Берке.

(При Берке татары приняли веру магометанскую.)

За Ярославом стал великим князем Василий Ярославич (Костромск‹ой›), 1272–1276.‹1›.

Далее сыновья А. Невского Дмитрий (Переясл‹авский›) и Андрей (Городецк‹ий›). ‹1›

1276–1304 г.

Что за опустошение они произвели?

Младший сын Невского ‹1› Даниил явился основателем княжества Московского (Москва упоминается впервые в 1147 г. «Мутная вода»). ‹3›

Сын Даниила Юрий.

Его борьба с тверским Михаилом Ярославичем ‹1304–1319›, который был убит в Зол‹отой› Орде.

Юрий был женат на Кончаке, [крестилась – Агафия], сестре Хана Узбека, получил великое княжение ‹1319–1326›‹1›

Юрий был убит в Орде (?)сыном Мих‹аила› Яросл‹авича› Дмитрием.‹1›

Дмитрий был казнен Ханом. ‹1›

Великим князем становится брат Дмитрия Александр Михайлович (1326–1328 г.).‹1›

История с Чол-Ханом.‹1›

Брат Юрия и сын Даниила Иван Данилович, прозванный Калита (1328–1340). ‹1›

Человек [94]очень большого таланта государственного[95] и хитрости.

[Еще в 1326 г. пригласил на жительство в Москву митрополита Петра.]

Сидя на княжении в маленьком Московском княжестве, в котором было 6 городов, Калита дожидался своего часа. И дождался. ‹2›

В Твери убили Чол-Хана вместе с другими татарами.

Калита в Орду. Возвращение с войском татарским.

Александр бежал в Псков, а оттуда в Литву.

Калита получает великое княжение. ‹2›

Возвращение Александра в Тверь (1336?). ‹2›

Алекс‹андр› недолго княжил в Твери.

Убит в Орде в 1339 г.

Что сделал Калита?

1) Вполне подчинился Хану, следовательно, вошел в милость. Получил возможность наказывать в случае ослушания других князей.

2) Получил право собирать дань непосредственно без баскаков. Часть дани оставалась в руках у Калиты. ‹1›

3) На деньги эти стал скупать или брать в залог земли у разоренных князей и присоединять их к княжеству московскому. ‹1›

4) Привлек духовную власть в Москву…‹1›

5) Навел порядок, проведя планомерную борьбу с разбойниками.‹1›

6) Москву отстроил и украсил.‹1›

7) Стал называть себя великим князем всея Руси. ‹1›

8) Положил начало единовластию. ‹1›

9) Настала великая тишина.‹2›

За Калитой последовали:9‹1›

Семен Гордый (сын К‹алиты›), 1340–1353.‹1›

С. Г. погиб от чумы («Черная смерть»). ‹1›

Затем Иван II Кроткий (1353–1359). ‹3›

Сын Ивана II Дмитрий был мал и великое княжение получил…

Суздальский Дмитрий Константинович, но удержался только четыре года [1359–1363], был вытеснен москвичами,‹2› и Дмитрий Иоаннович ‹Донской› 1363–1389.

Столкновения его ‹с› Тверск‹им› Мих‹аилом› Александр‹овичем› и Ольгерд‹ом› и рязанским Олегом Ивановичем.

Разложение Зол‹отой› Орды. Смены ханов. Русские перестают бояться татар.

Столкновение с татарами в ряз‹анском› княжестве на р. Воже в 1378 году.

(Знаменитый воевода татарский Мамай после многих смен ханов провозгласил себя Ханом).

Желая [вновь] привести в подчинение русских, Хан Мамай собрал большое войско, вступил в переговоры с литовским князем Ягайло. ‹1›

Дмитрий Д‹онской› спешно стал собирать князей для отпора и достиг единодушия. Один только Олег рязанский не вступил в союз, предпочитая вести переговоры с татарами. ‹1›

26-го августа Димитрий Д‹онской› со многими князьями, рати которых соединились, пошел навстречу Мамаю. Шла огромная рать. Монахи шли в числе войск, ободряли русские полки.

6-го сентября русские подошли ‹к Дону, Непрядве› [Дмитрию во время битвы —30 лет][96]

Мамай месяц[97] стоял уже там, поджидая войско Ягайло.

Русские поступили правильно, решив не дать Мамаю дождаться Ягайло, на рассвете 8-го сентября (1380 г.) переправились (?) через Непрядву[98], разворачиваясь на обширном Куликовом поле.

В полдень на Поле вступили татары, и Дмитрий дал приказ броситься на татар.,

Тут начался еще невиданный никогда на русской земле бой. На десяти километрах протяжением стоял грохот, звон, вой и стон. Дрались с безумною храбростью несколько сот тысяч человек… К концу третьего часа боя татары стали одолевать. Но тут от топота задрожала земля, рев послышался в тылу татар. Воевода Боброк, литовец по происхождению, служивший великому князю, появился со своим полком из засады. Следом за ним (?) ударил на татар Князь Владимир Серпуховской (?).

Неутомленная конница Боброка начала рубить [уставших от боя] татар. Тут дрогнули их ряды, и вдруг началось неслыханное еще бегство.

Хан Мамай, наблюдавший за ходом боя из отдаленного места (с холма?), понял, что дело проиграно. И через короткое время быстрые кони унесли Мамая со свитой.

До реки Красивой Мечи летел Боброк с конницей, рубил татар. Битва невиданная. ‹2›

Будто бы сто тысяч одних русских полегло на Куликовой равнине. ‹2›.

Коталаунская битва (451 г.). ‹1›

Турская битва (732 г.). ‹2›

Прекращение наступления Азии на Восточную Европу. ‹2›

Каков порядок престолонаследия‹2›

Тем не менее Куликовская битва не означала прекращения татарских нападений. ‹2›

Тохтамыш.

Мамай был убит Тохтамышем. [В 1382 г. 26 авг‹уста› Тохт‹амыш› взял Москву в отсутствие Донского хитростью. Мятеж в Москве. Защита Москвы москвичами и литовцами. Кроме того, целый ряд подмосковных городов взял Т‹охтамыш›.]

Дмитрий Донской умер в 1389‹г.›[99]. ‹2›

За Дм‹итрием› Д‹онским› – его сын Василий I‹1389–1425›, ‹он› купил ярлык у Хана на[100] Н. Новг‹ород› и Муром. ‹3›

Тохтамыш, хан Золотой Орды, восстал против великого азиатского завоевателя Тимура [-Хромого], или Тамерлана.

В 1395 г. Тимур разбил Тохтамыша [на Тереке], придя из Закавказья[101]. [Тамерлан в Грузии…] Сжег Сарай, изгнал Тохтамыша, тронулся в русские пределы, но дошел только до города Ельца, а потом повернул обратно.

[Тохтамыш погиб в 1407 г.][102]

Тохтамыш изгнан, в Зол‹отой› Орде непорядки и смута, Василий перестал платить дань. ‹1›

Эдигей в 1408 г. вторгся в Моск‹овское› княжество, разорил Серпухов, Нижний Новгород, а Москва откупилась от него, и он ушел. ‹2›

После Василия I10

Василий II (сын I-го) Темный

Война Василия II с дядей Юрием Дмитриевичем. ‹1› Кровавое княжение Вас‹илия› II‹17›

Иоанн III. (1462–1505). ‹5›

В. Новгород лишен свободы. ‹4›

Тверь присоединена. ‹8›

Война с Литвой. ‹9›

Софья Палеолог. ‹9›

Судебник. ‹1 страница›

Василий III ‹1505–1533›. ‹15›

Война с Литвой, Крымом, Казанью.‹12›

Иоанн IV Грозный [родился в 1530 г.] (1533–1584)

С 1533 по 1538 г. Елена Васильевна. ‹2›

С 1538 г. (смерть Елены) правит боярская дума. ‹2›

Князья Шуйские. ‹1›

Князья Вельские. ‹1›

Воспитание Иоанна IV. ‹5›

Иоанну 13 лет. ‹1›

Смерть Андр‹ея› Шуйского. ‹5›

Венчание на царство, 1547 ‹г.›‹2›

Царь. ‹3›

Глинские. ‹9›

Сильвестр и Адашев. ‹8›

Судебник 1550 г. ‹12›

Завоевание Казани и Астрахани. ‹6›

Крым. ‹8›

Крымский Хан напал на Москву, 1571 г. ‹10›

Ливонская война. ‹8›

Сибирское царство. ‹2›

Хан-Кучум. ‹7›

Кто такие казаки? ‹7›

История Ермака. ‹6›

Ермак убит (?) в 1584 г. ‹5›

Опричнина. ‹2 страницы›

Федор Иоаннович, 1584–1598 гг. ‹7›

Брат жены Федора Ирины Борис Федорович Годунов. ‹10›

Прикрепление крестьян.‹10›

Патриаршество.‹7›

Убийство царевича Дмитрия. ‹1 страница›

Борис Годунов (1598–1613). ‹6›

Начало борьбы Бориса с боярами.‹12›

Голод 1601–1604 гг. ‹1 страница›

Дмитрий Самозванец (Лжедимитрий). ‹7›

Лжедимитрий в Москве (1605–1606). ‹11›

Шуйский Вас‹илий› Ив‹анович› ‹1606–1610›. ‹1 страница› Шаховской. ‹8›

Болотников. ‹15›

Лжепетр (выдавал себя за сына Федора Иоанновича).

Лжедимитрий II (Тушинский вор). ‹4›

Низложение Шуйского.‹1 страница›

Междуцарствие (1610–1613).‹1 страница›

Тушинский вор убит в Калуге. ‹13›

Минин и Пожарский. ‹18›

Михаил Федорович Романов избран на царство 21 февраля 1613 г. (1613–1645) ‹10›

Заруцкий. ‹9›

Мир в Столбове. (1617 г.) ‹7›

[Первая] война с поляками. ‹11›

Филарет.‹5›

Вторая война с Польшей. ‹1 страница›

Азов. Донские казаки. ‹1 страница›

Иностранцы.‹1 страница›

Алексей Михайлович (1645–1676).‹3›

Правление Морозова. ‹13›

Соборное уложение 1649 г. ‹1 страница›

Денежный мятеж. ‹1 страница›

Степан Разин.‹3 страницы›

Никон.‹1 страница›

Богдан Хмельницкий.3‹2 страницы›

Война с Польшей и Швецией. ‹9›

Полоцкий Симеон. ‹9›

Нащокин. ‹1 страница›

Федор Алексеевич[103] (1676–1682).‹7›

Дорошенко.‹11 строк и 3 страницы›

Петр I (1682–1725).

Петр и Иоанн. ‹6›

Софья.‹5›

Голицын. ‹5›

Стрелецкий бунт, 15 V 1682 г.‹7›

Софья, Петр и Иоанн. ‹4›

Раскольники.‹6›

Хованский.‹5›

Польша.‹2›

Война с крымским ханом.

Два похода: I – 1687 г. Голицын Вас‹илий› Вас‹ильевич› с гетманом Самойловичем (100 тысяч+50 т‹ысяч›) Пожары. II – 1689 г. Гол‹ицын› и Ив‹ан› Мазепа. Неудача. Ханом Крымским в это время был Селим-Гирей I (Хаджи-Селим Гирей) ‹2›

Нерчинский договор. ‹7›

Учение Петра. ‹10›

Конец Софьи. ‹1 страница›

1696 ‹г.› Смерть Иоанна V.‹5›

Взятие Азова. ‹6›

Флот. ‹5›

1697 г. Петр едет за границу. ‹8›

Стрелецкий бунт. ‹6›

Бороды. ‹2›

Мир с Турцией. ‹10›

Война со Швецией.

Русские имели перевес в вооружении (ружье со штыком).‹7›

Астрахань и Дон. ‹7›

1708 г. ‹21 ›

27 VI 1709. Заложен Петербург[104]. ‹9›

Война с турками. ‹1 страница›

Ништадтский мир. ‹11›

Персидская война. ‹7 строк и 6 страниц›

Екатерина I[105] (1725–1727 г.)

Умирая, Петр I преемника своего не указал. ‹1›

Представители знатных боярских родов разделились на две партии. ‹ 1›

Одна из них хотела утвердить на престоле Петра, сына Алексея, которому было около 10 лет, другие, во главе которых был Меншиков, стояли за вдову Екатерину Алексеевну. ‹2›

Гвардия поддерживала вторых, и Екатерина была провозглашена императрицей. ‹3›

Меншиков вошел в страшную силу, и по его предложению был учрежден ‹2›

Верховный Тайный совет, которому подчинялся Сенат. ‹2›

Меншиков играл в этом Совете главнейшую роль. ‹4›

Была открыта Академия наук. (1726 г.?)

Крестьяне

Положение крестьян в это время было ужасно. Недород в течение нескольких лет.

Крестьяне должны были платить подушные по 74 коп. с человека. 5 II 1725 Ек‹атерина› велела убавить по 4 коп.‹1›

Списки были составлены, а из них не выключены ни инвалиды, ни умершие, ни даже младенцы.

Голодали, утопила[106] одна баба ребенка, продавали скот (Соловьев, к. IV, 887 и далее›. Крестьяне убегали в Польшу и в Запорожье. Решено было Верх‹овным› Тайн‹ым› Сов‹етом› уменьшить количество чиновников в губ‹ерниях›, уменьшение их жалованья… сделать облегчение в смысле уплаты подушной подати (часть провиантом) ‹9›

Дочь Меншикова. ‹5›

Смерть Екатерины I в мае 1727 г. ‹5›

Петр II (1727–1730). ‹4 страницы›

Анна Иоанновна (1730–1740).‹4 страницы›

Иоанн VI (1740–1741). ‹2 страницы›

Елизавета Петровна (1741–1761)[107]. ‹6 страниц›

Петр III (1761–1762). ‹4 страницы›

Екатерина II (1762–1796).

Кто такая?‹6›

28 VI 1762 г. ‹2›

Приезд Суворова из Пруссии. ‹2› [108][109][110]

Умер Румянцев-Задунайский. ‹1 страница›

Калмыки

[Кочевой] народ, принадлежащий к Западной ветви монголов. Вышли они из Джунгарии в 1618 г. На Волге они появились в 1630–1632 гг. ‹1›

Калмыцкая степь. ‹1›

Чжунгария, или Джунгария[111] ‹1›

В калмыцкой орде начались волнения, которые привели к тому, что Хан Убаши 5 января 1771 г. вывел около 30 тысяч семейств с Волги и повел в Чжунгарию. ‹5›

Башкиры – народ тюркского племени, обитатели Приуральского края.‹1›

Восстание 1755 года. ‹16›

Киргиз-кайсаки – тюркское племя. ‹3 страницы›

Пугачев

Давно, еще с половины XVI века по побережью реки Яик стали селиться выходцы с Дона [и беглые из Москвы], получившие название яицких казаков. Занимались они по преимуществу рыбной ловлей на этой богатой рыбой реке.

До Петра они жили вольно, решая дела свои на сходах, выбирая на них старшин. Они предпринимали походы (производили набеги) на Персию.

Со времен Петра яицкие казаки утратили былые вольности. Атамана им стало назначать русское правительство. За [право ловить] рыбу пришлось казакам платить деньги в казну, причем старшины казачьи обирали бедных казаков. Те жаловались, посылая ходоков в столицу России, но тщетно. К семидесятым годам среди казаков царило недовольство и начиналось брожение. Усилилось оно чрезвычайно из-за того, что русское правительство пожелало составить московский легион и требовало у казаков свыше 300 человек для этого легиона. Для разбора казачьих дел был прислан генерал Траубенберг. Но тот не только не сумел быстро разобраться в казачьих делах, а допустил, что атаман Тамбовцев арестовал одного из казаков Бородина, ходока казачьего.

Произошло восстание казаков, и Траубенберг был убит в 1772 году в январе.

Неописуемыми мучениями заплатили яицкие казаки за свой бунт. Вспышка была подавлена генералом Фрейманом, пришедшим в Оренбург с гренадерами. Многие были арестованы и наказаны с бессмысленной жестокостью. Казаков забивали до полусмерти кнутом, вырывали им щипцами носовую перегородку (?), [клеймили,] ссылали, разгоняли по армейским полкам. Кроме того, наложили на них громадный штраф.

Войско яицкое было озлоблено, подавлено до последней степени.

В то же время и в тех же местностях начались[112] волнения среди горнозаводских крестьян (история их) ‹2›

поставленных в очень тяжелые условия. (Их заставляли работать сверх нормы.) ‹1›

Кроме того, башкиры, калмыки, киргиз-кайсаки.

Летом 1772 года в Сызранской степи появился человек лет тридцати[113]. Звали его Емельяном Ивановичем Пугачевым[114].

Как выяснилось впоследствии, Пугачев был беглым казаком с Дону и много претерпел на своем веку.

Он участвовал в походах в Пруссию, Польшу и Турцию и выслужил [офицерский] чин хорунжего.

Когда обстоятельства заставили его бежать с Дону, он начал свои скитания и попал на Терек.

Хорунжий Пугачев был[115] недюжинным человеком. Он был смел, хитер и по природе своей умел вести за собой других. На Тереке казаки выбрали его своим атаманом, но его выдали (?), поймали и приковали к цепи. Каким образом, неизвестно, но ему удалось бежать.

Он бросился на Дон, там его арестовали. И опять он бежал. После скитаний он попал в область яицких казаков и, бродя, расспрашивал о положении казаков. Он быстро освоился с обстановкой и стал встречных казаков подговаривать уйти на Кубань и отдаться под власть турецкого султана. При этом он добавлял, что [он купец и] у него в иных местах (?) есть спрятанного товару на большую сумму.

Как сказано, летом 1772 года он в Сызранской степи в нескольких десятках верст от Яицкого Городка попал на постоялый двор, называемый Таловый Умет. Содержал умет Степан Оболяев, очень хороший, добродушный и доверчивый человек, [прозванный Ереминой Курицей]. Он приютил у себя странною купца и рассказал ему о страданиях яицких казаков.

И вот оттуда из Талового Умета, как от искры, вспыхнул и охватил громадное пространство екатерининского царства – пожар.

Еремина Курица познакомил купца с казаками, и тем Пугачев изложил свой проект массового ухода на Кубань, причем водительство брал на себя [и обещал по 12 рублей на семью]. С казаками Пугачев отправился в Яицкий Городок, где в это время ходил слух о том, что Петр III не убит, а жив и где-то скрывается. Тут осенила мысль Пугачева, и казакам он объявил, что он и есть именно чудесно спасшийся император Петр III.

Нашелся предатель, передавший властям слова хорунжего, и Пугачев был схвачен. Он употребил всю изворотливость своего ума и бежал из Казанской тюрьмы вместе с конвойным. И опять скрылся в умете у Ереминой Курицы. Моясь в бане, показал Ереминой Курице знаки, оставшиеся у него на коже после какой-то болезни, сказал, что это царские знаки. ‹4 ½ страницы›

‹64 страницы›

I

Грузины или картвелы.

Картвелы – от Карду, названия первой родины грузинских племен. ‹1›

В древности грузины обитали в Халдее, Месопотамии и Малой Азии (месхи, тубалы, колхи). ‹2›

Грузинские племена, [занимавшиеся виноградарством и скотоводством], теснили соседние обитатели Ассирийского царства, и грузины постепенно выселялись в Закавказье, в свою очередь вытесняя бывших там к северу. ‹2›

Образовались два царства – Иберийское восточное (Карталиния и Месхетия). Западное царство (Колхида).

Гр‹узия› На перекрестке торговых путей. ‹2›

Гавани Фазис (Поти) и Диоскурия (около теперешнего Сухума). ‹2›

IV в. до хр. э., племена на ю‹го-›в‹осточном› побер‹ежье› Черн‹ого› м‹оря› попали под власть Ахеменидов – древнеперсидских царей. ‹1›

Колхи лишь платили дань персам. ‹1›

Иберия независима.‹1›

I век до хр. э.

Грузины борются вместе с Митридатом против римлян.

(Понтийское царство).

В 65 [до P. X.] году римский полководец Помпей принудил и Колхиду и Иберию признать власть Рима. ‹2›

Во главе страны стоял царь (отдельно Иберии и отдельно Колхиды?) Мамасахлиси, причем царская власть передавалась следующему по старшинству в царском роде. ‹2›

36 г. до P. X. восстание против римлян. ‹2›

15 г. до P. X. восстание против римлян. ‹2›

Римляне перестали вмешиваться во внутренние дела Грузии. ‹3›

117 г. по P. X. (?)Царь Иберии Фарсиан едет в Рим (Адриан). ‹2›

Во 2-м веке появилась собственность на землю[128]. Помимо свободного населения появляются рабы. ‹2›

В III веке началось столкновение между Римской Империей и Персией из-за кавказских государств… ‹1›

Римляне помогли Грузии освободиться от своей зависимости от персов.

Низибинский мир 298 г.

Когда Грузия принимает христианство. ‹1›

IV век. Иберия разделяется на два царства, одно под протекторатом Персии, другое – Византии, потом оба подчиняются Cассонидам.

Персия хочет [ввести] маздеизм. ‹3›

484 г. Восстание царя Вахтанга против персов. Подавлено, ‹2›

Когда столица Иберии и‹з› Мцхета переносится вТифлис?[129] ‹3›

523–532 гг. восстание. Иберия теряет самостоятельность (перс‹идская› провинция). ‹1›

В то же время византийское правительство (импер.) захватывает Колхиду (Лазику). Гнет экономический.‹1›

Губаз II восстал против византийцев, обратился к персам, но потом соединился (видя, что персы захват‹или› Лазику) с византийцами.

554 г. Груз‹инско›-греч‹еские› войска разбили персов. Персы отказались от Колхиды. ‹1›

Персы господствовали в Иберии до 7-го века.‹1›

В 643–645 гг. арабы овладели Иберией.

Золотой динар с дома.

Аббассиды. С не-мусульман вдвое.

Восстания. ‹1›

Бегство из. Иберии в Колхиду. ‹Под Визант‹ией››. ‹1› Арабский эмир в Тифлисе. ‹1›

Дворянство стало играть крупную роль. Мелкие землевладельцы попал‹и› в зависимость от крупного. Вынужденны› был ‹и› закабаляться… ‹L›

IX век. Арабы на Кавказе ослабевают. ‹1›

Борьба тифл‹исских› эмиров с халифами.‹1›

Середина IX века. Гр‹узия› перестает платить дань арабскому халифату. ‹7 страниц›

Грузия ‹1› Финляндия ‹1› Украина ‹1› Белоруссия ‹1› Армения ‹16›2.

Выправить[130]

Управление Бессарабией в 1813 году (3-я тетрадь).

Конец польского восстания 1830 года: и (2 страницы)

Просмотреть

Крепостное право.

Александр II.

Браунинг.

Смит и Вессон.

Земские учреждения.

Имам.

Мюридизм.

Русско-турецкая война.

Голод.

Тяглые люди.

Дубинная война. ‹8 строк и 1 страница›

‹15 строк и 2 страницы› 1 страница›[131]

Дополнять:

1. Поселения военные, гг. 1816, ‹18›17-й, ‹18› 18-й и далее.

2. Бессарабия с 1816 года ‹Берг. Бессарабия, стр. 71›14

3. Бессарабия в составе Молдавского княжества.

4. Франк-масонство – Новиков.

5. Писать Армению со времени русско-перс‹идской войны› 1829 г.[132]

6. Континент‹альная› система и Наполеон (Отечест‹венная› война). Бркг. 43, 404.[133]

7. Вольтерьянцев.

8. Адрианопольский мир Рос‹сии› с Турц‹ией›.

9. 1833 год, Мегмет-Али, Турция и Россия.

10. Кавказские войны при Александре I.

11. Восхваление крепостного права в 1850-х годах. ‹Великая реформа, том 3›.

‹6 строк и 1 страница›

Найти:

1) Казенные крестьяне.

2) Павел I – причина убийства.

3) Букеевская орда, Бркг. 8.

4) Государственные› крестьяне, Бркг. 32, 693.

5) В Грузии, в начале XIX века, было крепостное право или нет.

6) Бунт.

7) Военные поселения.

8) Христианская эра.

9) Сарты.

10) Петрашевцы.

11) Герцогство Варшавское и Царство Польское.

12) Литва с 1830 года.

13) Шамиль ‹1830-е и 1840-е годы›.

14) Инвентарные правила ‹Бркг. том 16, 702›.15

15) Уния ‹1839 год›.

16) Черниговский полк.

17) Муравьева-Апостола Сергея.

18) Грибоедова – фам‹илия› жены? Слова на могиле?

19) Восточный вопрос, Бркг. том 7, 303.16

‹2 страницы до конца I Тетради›

‹6 страниц›

История. ‹8 страниц›

V ‹в. до н. э.›[134] ‹2 страницы›

IV»‹2 страницы›

Материалы для биографии И. В. Сталина[135]

Родился в 1879 г. в г. Гори Тифлисской губернии. ‹1›

Джугашвили, бывший воспитанник 6-го класса Тифлисской духовной семинарии. ‹2›

22 IV 1901 г. в Тбилиси первомайская демонстрация. ‹1›

В конце октября1901 г. Сталин приехал в Батум.‹4›

В ночь на 1 I 1902 г. конференция рабочих батумских кружков (присутствовало 30 человек, под видом встречи нового года). ‹2›

В январе 1902 Сталин организовал в Батуме нелегальную типографию.‹2›

8 и 9 марта 1902 демонстрации в Батуме. ‹ 1›

В ночь на 5 IV 1902 во время заседания руководящей партийной группы Сталин арестован в Батуме.

До 19 IV 1903 в батумской тюрьме.

С 19 IV до ноября 1903 в кутаисской тюрьме.

Из кутаисской обратно в батумскую тюрьму.‹1›

В конце ноября 1903 г. в ссылку в Иркутскую губернию на 3 года.‹15 строк и одна страница›

Петр I женится на Евдокии Лопухиной. ‹1›

1691–1700

Приложение к XVII веку.[136]‹10 страниц›

XVIII ‹в.› 1701 – 1800

1711–1720

1721 – 1730[139]

1731–1740

‹2 страницы›

1741–1750

1751–1760[140]

1761–1770

1771–1780[141]

Приложение к XVIII веку

Преобразования Петра I.2‹1›

1) Деление России на губернии.‹1›

2) Дворяне. ‹1›

3) Крестьяне (усиление зависимости от помещиков). ‹10›

4) Армия и флот.‹8›

5) Промышленность и торговля. ‹4›

6) Образование.‹5›

7) Петр – изобретатель гражданской азбуки. ‹1 страница›

История Марты Скавронской[145]

Дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского (род. 5 IV 1684 г.). В Лифляндии служила у суперинтенданта Глюка. Получила воспитание. Вышла за шведского драгуна. По взятии Мариенбурга попала к Шереметеву. От Шереметева к Меншикову. С 1705 г. Петр I. В 1711 была с Петром в Прутском походе. Ее участие в переговорах.

Брак с Петром 19 II 1712 г.‹1›

История Алексея, сына Петра I. ‹3›

Бежал за границу в 1716 году. В мае 1717 г.[146] поселился в Неаполитанском замке Сент-Эльмо. Петр Толстой заманил Алексея в Россию. С отцом увиделся 3 февраля 1718-го. Был лишен права наследовать престол, ввергнут в тюрьму (?) Пытаем. [Приговорен к смерти] И погиб 26 VI 1718 г. (убит или умер?) ‹1 страница›

Башкирское восстание при Анне Иоанновне.

С начала XVIII века башкирский народ почувствовал, что его земельные владения у него могут отнять. Русские все ближе подходили к земле башкиров [с севера,] строя все новые горные заводы.

Уже в 1724 году башкиров ограничили в праве владеть некоторыми лесными угодьями, объявив часть лесов заповедными.

В 1735 году начали строить город Оренбург[147], что чрезвычайно взволновало башкиров. В том же году начались волнения среди башкиров, перешедшие в восстание, во главе которого стал Кильмяк-Абыз. Дело началось[148] с нападения на драгунский пол‹к›, в котором был убит офицер и 60 солдат и отбит полковой обоз.

Сведения о бунте башкир взволновали [бироновское] правительство в Петербурге, и было Сенатом и кабинет-министрами постановлено послать знатную и надежную ‹персону›, которая бы сперва добрыми мерами, а затем, ежели потребуется, то и оружием усмирила башкир.

Этой знатной и надежной персоной оказался генерал Румянцев, который бунтующих [ «воров-] башкир» в 1736 году беспощадно усмирил. Действовали по проекту того же Кириллова, который докладывал в Петербург, что самый удобный момент для усмирения – ранняя весна, ибо башкиры тогда голодны, а лошади их худы.

Воинские команды под начальством Румянцева и Татищева (см……)[149] [строителя горных заводов] учинили [жестокий][150] разгром башкирского народа[151], Кириллов писал, что башкир гнали как скот.

Было сожжено сотни[152] деревень, уничтожена мечеть, где совещались о восстании и целовали Коран башкиры, женщин и мужчин[153] побиты тысячи две[154], казнено полтораста. Кириллов доносил[155], что «…воры не знали, куда скрыться, ибо с самого начала подданства ни за которые бунты никогда такой казни и разорения не видали. По сему началу несумненная надежда есть, что сии плуты в совершенное подданство приведены будут».

Помимо мер кровавых русские[156] применили и другие меры. Разрешено было русским скупать земли в Башкирии, а мещерякам, немногочисленному народу монгольского происхождения, было дано право собственности на те земли, которые они арендовали у башкир.

Однако первое нападение на башкир к покорности их не привело[157]. Громадную роль в восстании башкир сыграл некий человек неизвестного происхождения, именовавший себя Каракасал и утверждавший, что он сын чжунгарского хана, вынужденный скитаться по чужим землям[158]. Он стал во главе восставших башкир, и напрасно русское командование назначало награду за его голову.

Под его водительством [он принял титул Султан-Гирея] восстание вспыхнуло сильнее, чем раньше в 1739 (?)(см. Каракасал – Бркг.).

Подавить его удалось кн. Урусову лишь в 1740 году, причем погибло свыше 16 тысяч башкир, сосланы в разные места были 4000 тысячи[159], а 300 человек подверглись варварской казни, им обрезали нос и уши.

Несметное количество верблюдов, лошадей и рогатого скота было отнято у Башкир.

Каракасал бежал к киргизскому хану, выдан русским не был, собрал киргизов, пошел в Чжунгарию в поход, был разбит, и след его пропал.

XIX ‹в.› 1801–1810 ‹3›[160][161][162][163][164][165]

Приложение к XIX веку[166]

В 1804 г. в Мтиулетии (в нагорной части Вост‹очной› Грузии) началось восстание крестьян[167] против помещиков. Подавлено?

Грузия

В 1809 г. восстание крестьян[168] Ксанского ущелия против князей Эристовых. Перебили многих помещиков, вооружились, выставили караулы в деревнях. Жалобы крестьян на князей звучат как вопль, «У нас отнимают последнее имущество, – говорили крестьяне, – лишают дневного пропитания!» Крестьяне требовали, чтобы безжалостные князья прекратили их невиданные притеснения. ‹1›Подавлено?

1857 г. Восстание крестьян в Мингрелии против помещиков (Предводители восстания крестьяне Уту Микава и Тодуа). Здесь дело доходило до того, что помещики похищали детей у крестьян и продавали их в Турцию.

Восставшие требовали уничтожения княжеского и дворянского сословия, потому что все люди братья. Восставшие требовали запрещения роскоши и ограничения торговых барышей.

И власти, усмирявшие восстание, отмечали влияние революционных идей Западной Европы (Запада), занесенных во время минувшей войны. ‹8 страниц›

Революция.

Что представляла собою страна?

а) Тяжко эксплуатируемые рабочие, с длинным рабочим днем (до 11 ½ час.), с низкой заработной платой.

б) Расслоенное крестьянство, задыхающееся под гнетом власти и разоряемое кулаками. Крестьянство имело только один выход – забрать земли у помещиков.

Главной действующей [движущей] силой стал революционный пролетариат и крестьянство.

Главным вопросом был вопрос крестьянский: ‹1› (МСЭ), но «гегемония в революции принадлежала пролетариату». ‹2›

12 дней московского восстания, восстание шахтеров в Донецком бассейне. Некоторые сибирские города были захвачены железнодорожниками и солдатами при возвращении с Дальнего Востока.

Новороссийск около двух недель был в руках рабочих. Крестьянские волнения, начавшись в феврале, разлились по всей стране. Начались и произошли разгромы помещичьих усадеб в более чем 250 уездах. 2 тысячи дворянских усадеб были сожжены. Восстание крестьян в Гурии.

Причины поражения революции 1905 г. [см. стр. 266.][173] «Крестьяне действовали слишком распыленно, неорганизованно» (Ленин). Пролетариат, не имевший рев‹олюционного› опыта, был также слабо организован и не сумел достаточно втянуть в революцию армию и флот.

Приложение[174][175][176][177]

Декабристы[178].

Крепостнические отношения в начале XIX века начали явно мешать промышленному развитию страны (см. БСЭ)[179].

Возникла мысль об уничтожении крепостного права и связанная с этим мысль об уничтожении самодержавия. Мысль эта возникла и окрепла среди группы дворян военных, среди которых многие были гвардейскими офицерами. Уже в 1816 году образовалось тайное общество «Союз спасения». Несогласия между членами Союза привели к образованию в 1818 году «Союза Благоденствия». Тот в свою очередь распался на два тайных общества – Северное и Южное, во главе которого стоял Пестель, составивший проект конституции. По плану Пестеля надлежало провести полное уничтожение крепостничества. Пестель предлагал свергнуть царствующий дом, казнить и царя и его родных и учредить демократическую республику.

14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. ‹4›

На юге.‹10›

Расплата Николая I была жестокой. Многие получили ссылку на каторгу в Сибирь или на поселение, пятеро были приговорены к четвертованию. Николай заменил четвертование повешением, и 13 июля 1826 года были в Петропавловской крепости повешены П.И. Пестель, П.Г. Каховский, К.Ф. Рылеев [Кондратий Федорович, бывший конный артиллерист, поэт, бывший в дружбе с Пушкиным, обаятельный человек… «Я не поэт, я гражданин…», «Я должен умереть и умереть смертию позорной…»], М.П. Бестужев-Рюмин, С.И. Муравьев-Апостол.

Страшнее всех расплатились солдаты восставших полков. Сквозь строй (некоторые через 1000 человек 12 раз). ‹2 страницы›

К стр. 266

Декабрьское восстание в Москве (БСЭ)

Момент для начала восстания был пропущен. Гренадерский Ростовский полк (солдаты) овладели винтовками и пулеметами, которые тогда только начинали вводить в армию. Но 4-го гренадеры прекратили сопротивление. Накануне был арестован в Петербурге Совет.

Восстание началось 7 XII (?) 10 XII рабочие вступили уже в перестрелку с войсками и начали постройки баррикад.

Рабочие были малочисленны. 500 человек железнодорожников, человек четыреста типографских рабочих… В общем число восставших не превышало 8 тысяч. Вооружение: бульдоги, смитвессоны (Смит и Вессон), немного наганов и маузеров, винтовок мало[180].

Правительство ввело в действие артиллерию и драгун. Драгуны начали обстреливать баррикады.

В сумерки Пресня получила приказ строить баррикады. 10 XII в 4 час. дня. [Загремели топоры, телеграфные столбы, бочки, бревна, сани, ломовые телеги, ворота, перепутывали все это сорванной проволокой]. Дружина Пресни из нескольких сот человек, в распоряжении которых было несколько десятков винтовок. Пресненские рабочие дрались отчаянно и 12 XII сумели отбить у артиллеристов орудие.

Железнодорожники не сумели помешать, и из Петербурга в Москву прошел Семеновский гвардейский пехотный полк. 15 XII он появился в Москве, 16-го грохот начался в Москве; получивший подкрепление Дубасов сжал Пресню и начал громить ее артиллерией. 17-го восставшие были побеждены. 18-го утром исчезли последние баррикады в Москве. Восставшие потеряли около тысячи ранеными, около двухсот [(?!) (454?)(см. БСЭ 21, 61–62)][181] убитыми, было убито и ранено около ста человек детей. ‹1›

Расправа. Дубасов, Мин, Риман. ‹1›

Меньшевики (вожди) относились отрицательно к революции 1905 года и, в частности, к московскому восстанию и утверждали, что рабочим не следовало браться за оружие, но Ленин говорил, что нужно было действовать более решительно и наступательно, и утверждал, что партия в 1905 году недостаточно знала тактику «отчаянного, смелого, бесповоротного и решительного наступления». ‹1 страница›

Польское восстание 1863 года.

Ему предшествовал целый ряд манифестаций (наприм‹ер›, годовщина Гроховского сражения – столкновение с войсками, убиты 5 человек).

[В 1862 г. назначен наместником Царства Польского Конст‹антин› Николаевич›. Покушение Ярошинского.]

Начали организовываться тайные революционные кружки.

3 I ‹18›63 г. рекрутский набор; в списки внесли манифестантов. Это переполнило чашу. Во главе восстания стало временное народное правительство – ржонд народовый, [состав которого менялся.] Восстание началось с нападений на русские гарнизоны в некоторых городах (Бркг.). Восстание приняло форму партизанской войны, [разлившейся и в Литве] (?). Разгар его был летом 1863 года.

Повстанцы не могли противостоять войскам русского правительства, и восстание было раздавлено. 5 авг‹уста› 1863 г. (?) были схвачены (?)и казнены члены последнего ржонда – 4 человека.

В 1864 г. восстание кончилось. Погибло несколько десятков тысяч повстанцев, было убито и ранено свыше 3 тысяч русских. Было повешено около 2 т‹ысяч› человек. Эмиграция. ‹1›

После восстания: русский язык сделан обязательным в администрации и учебных заведениях. Польша была разделена на 10 губерний. ‹1›

Крестьяне – [182]

Черновик.

Чувствуя приближение смерти, Петр I [в начале шестого часа утра 28 января] велел подать себе бумагу и начал писать на ней. Но лишь только он вывел уже непокорною рукой слова «Отдайте всё…», сознание покинуло его, и окружающие воли его узнать не могли. Возник вопрос о том, кто будет наследовать Петру. Собравшиеся приближенные Петра вступили в спор, так как вопрос был неясен. Князья из знатных московских родов, во главе с Димитрием Голицыным, стояли за малолетнего Петра Алексеевича – сына Алексея, а другая группа вельмож, возглавляемая энергичным Меншиковым, настаивала на том, что право на российский престол принадлежит вдове Петра Екатерине.

Споры были прерваны тревожным барабанным грохотом. К дворцу, где умер Петр, подошли Преображенский и Семеновский полки, которые привел Меншиков.[183] Гвардия оказалась на стороне Екатерины, и Екатерину провозгласили императрицей российской.

Безвестная некогда дочь крестьянина Скавронская заняла престол, но на деле это означало, что власть в государстве полностью будет принадлежать Александру Меншикову, влияние которого на Екатерину было очень велико.

Происхождение Александра Даниловича Меншикова плохо известно. В молодости он, по некоторым сведениям, проживал к Москве и зарабатывал себе пропитание тем, что продавал на улице пироги.

Но бывший пирожник отличался громадной энергией, острым практическим умом. Попав вначале в услужение к Лефорту, затем к самому Петру, Меншиков обнаружил очень большой военный талант. После битвы под Полтавой Меншиков[184] получил чин генерал-фельдмаршала.

Меншиков был талантлив, но беспринципен и жаден. Во время своей деятельности он обкрадывал казну, брал взятки, грабил даже помещиков, сидевших на смежных с его землями[185].

Теперь при Екатерине этот человек подошел к самому истоку власти. В России он стал первым временщиком. Близкие к престолу вельможи учли, к чему приведет влияние Меншикова, и, желая ограничить его власть, добились учреждения Верховного Тайного Совета, в состав которого вошло всего несколько человек, в том числе Дм. Голицын. Совет явно ограничивал власть императрицы, потому что она обязалась указов[186] без ведома Совета не издавать. Сенат и Синод подчинены были Тайному Совету.

Совет ограничил Екатерину, но Меншикова ему ограничить не удалось, и фактически он правил Российским государством.

Одним из важных действий Верховного Совета следует признать его мероприятия относительно крестьян. Положение крестьянства в то время было ужасно. Неурожай несколько лет подряд совершенно разорил их, и подушная подать становилась нестерпимо тяжкой. [Крестьяне голодали, многие из них бежали в Польшу и Запорожье.] Совет разработал вопрос о снижении подушной подати с 74 коп. до 70 коп. (в год?)[187] и об уплате части ее натуральными продуктами. Помимо этого, Совет разработал проект сокращения количества чиновников в губерниях и уменьшения им жалования (?)[188].

Все эти меры [принесли ли пользу крестьянству? Проводились ли в жизнь?]‹2›

Помимо этого, следует отметить, что в царствование Екатерины I была открыта Академия наук в конце 1725 года.

Кроме того, при Екатерине I было постановлено восстановить на Украине гетманство, против которого яростно боролся Петр I в конце своего царствования. Совсем недавно в 1722 году он учредил «малороссийскую коллегию» под председательством бригадира Вельяминова (русского?).[189] ‹2›

Цель Петра, болезненно вспоминавшего измену Мазепы, была избавиться вовсе от гетманщины. Украинцы тем не менее боролись энергично и упорно и послали челобитчиков к Петру просить разрешения выбрать гетмана. Царь челобитчиков во главе с полковником Полуботком заключил в Петропавловскую крепость, где Полуботок умер.

При Екатерине правители стали опасаться, что украинцы могут взбунтоваться, ‹2› и решили сделать им некоторые «удовольства и приласкания»[190]. С этою целью были уменьшены подати на Украине, решено было разрешить выбрать гетмана, а в суды ввести только украинцев.

Всe эти постановления при Екатерине выполнены не были.

6 мая[191] 1727 г. Екатерина скончалась. Еще при жизни ее дальновидный Меншиков уговорил Екатерину назначить наследником малолетнего Петра, сына Алексея, и он был провозглашен императором.

12-летнего мальчика Меншиков [немедленно] перевез в свой дом [на Васильевском острове,] следил за ним, не спуская с него глаз. Добился обручения его со своею дочерью, получил от императора-мальчика чин генералиссимуса [13 V получил генералиссимуса, 25 обручение Петра II с дочерью Меншикова]. Казалось, бы, что не будет предела возвышению Меншикова[192].

Первыми же действиями Тайного Совета было разрешение назревшего украинского вопроса. Опасение войны с Турцией заставляло облегчить положение украинцев.

Решено было малороссийскую коллегию уничтожить, гетманское достоинство восстановить, русским запретить покупать земли на Украине, чтобы «малороссиянам не было учинено озлобления».

В июле того же года был подписан указ о выборе гетмана. Но тайному советнику Наумову, отправляемому на Украину, была дана тайная инструкция, чтобы гетманом непременно был избран старик Данило Апостол, а светлейший князь Меншиков от себя прибавил к этой инструкции, чтобы ни в коем случае не допускать выбирать в сотники и на иные должности евреев[193].

1 сентября в Глухове на майдане торжественно был избран гетманом Апостол, миргородский полковник.

А через несколько дней после этого разразилась катастрофа, и Меншиков погиб.

Его усиление стало ненавистно врагам его, во главе которых было семейство князей Долгоруких. Им удалось вызвать в упорнее и упрямом подростке ненависть к властному Меншикову. 8 сентября к Меншикову явился майор гвардии с объявлением ему ареста на дому. Старый сподвижник Петра I, мечтавший, как считали, о короне российской, упал без сознания. Ему пустили кровь, он пришел в себя, пытался сделать все, что мог, для своегоспасения. Но ничего не достиг. Он был лишен чинов и орденов [и выслан в Рязанскую губ.], и 10 сентября, когда уже начинались сумерки, в нескольких каретах шестернями выехал всесильный недавно временщик в сопровождении семьи в черной одежде[194]. Поезд этот сопровождал отряд гвардии.

Через некоторое время Долгорукие добились того, что Меншикова из Рязанской губернии отправили в Сибирь, в город Березов. Там он и умер.

Долгорукие, заполучив в свои руки Петра II[195], перевезли его в Москву (9 I 1728 г.) и оказались еще хуже Меншикова. Петр II объявил себя совершеннолетним, ‹5› но править он, конечно, не мог. Остерман отстранился от его воспитания. Долгорукие стали занимать его охотой и развлечениями.

Украина продолжала добиваться своих прав.

В 1728 г. Апостол подал прошение царю об этом. Ответ был дан и назывался решительными пунктами. Суд должен был состоять из выборных лиц. В состав генерального суда вошли под председательством гетмана трое русских и трое украинцев, все сборы, которые были наложены малороссийской коллегией, отменялись, и оставлены были только те, которые существовали при гетманах. ‹3›

Долгорукие в конце 1729 года устроили обручение Петра II с одной из своих княжен. Но планы Долгоруких остались неосуществленными: в январе 1730 года Петр погиб, заболев оспой.

И тут на престоле государства Российского появилось новое лицо: на смену подростку пришла женщина.

Члены Верховного Совета решили посадить на престол Анну Иоанновну, вдову герцога Курляндского. Курляндская область, населенная народами финского и литовского племен, ‹5› издавна была колонизирована немцами. В XVII веке в Курляндию вторглись шведы[196]. При Петре I шведы покинули Курляндию, и с того времени она находилась под русским влиянием, управляясь курляндскими герцогами.

Анна Иоанновна, дочь Иоанна, брата Петра I и была той, которую верховники избрали.

Но они поставили будущей императрице два условия: во-первых, серьезно ограничить ее власть. Так, Анна без согласия Верховн‹ого› Сов‹eта› не только не могла начинать войну, не только не назначать никаких новых податей, не только у дворянства без суда «живота, имения и чести» без суда не отнимать, но даже не производить никого самостоятельно в чины выше полковничьего.

Второе условие было другого рода и заключалось в том, чтобы Анна ни в каком случае не привозила с собой в Россию некоего Эрнеста Иоанна Бирона, курляндского дворянина, служащего при дворе Анны Иоанновны, о котором было прекрасно известно, что он является невенчанным мужем Анны.

Оба условия Анна приняла и оба нарушила. Бирон прибыл в Россию к великому впоследствии горю русского народа, а собравшиеся по приезде Анны в Россию дворяне – противники властолюбивого Верховного Совета упросили[197] Анну царствовать самодержавно. На что та согласилась в высшей степени охотно и собственноручно разорвала условие, ‹3› подписанное Анной и городе Митаве. Это означало, что самодержавным властителем при Анне, не отличавшейся никакими государственными способностями, стал этот, которого недаром опасалась русская знать, Бирон.

[Верховный Совет просуществовал недолго, был уничтожен, а многие из русских знатных были сосланы[198]. Кабинет из трех человек].

Первые же годы царствования Анны ознаменовались войнами.

Приготовления к ней повел военный инженер по образованию, состоящий в русской службе по договору еще со времен Петра I генерал Бурхард Христофор Миних.

Ему было поручено устройство и реформы в русской армии. Миних ввел порядок в гарнизонных и армейских полках, увеличил гвардию, сформировав[199] пехотный Измайловский полк, [переименовав драгунский полк] в полк Конной Гвардии, основал сухопутный кадетский корпус, а на Украине двадцать полков украинской милиции[200]. Большие тяжести военных приготовлений пали прежде всего на Украину. При короновании Анна решила дать облегчение украинцам и сократила количество стоявших постоем на Украине русских [кавалерийских] полков до шести. Однако вслед за тем начались великие тяжести для украинского народа. Миних с целью за щиты от крымских татар и турок начал громадные окопные работы с возведением крепостей от Днепра до Дона. На эти работы были ежегодно посылаемы до 30 000 украинцев. Многие погибали ‹3› на этих тяжких работах.

В 1733 году Россия, а с нею и Украина были втянуты российским правительством в войну с Польшей из-за того, что Россия решила противодействовать избранию на польский престол Станислава Лещинского. Русские войска, к которым была присоединена армия в 20 000 украинских казаков, взяла город Данциг, вынудив к бегству Лещинского.

А в 1735 году началась война с Турцией.

Причины ее были в желании российского правительства отнять у Турции северный берег Черного Моря.

Для этого пришлось начать с уступок Персии, чтобы держать ту на своей стороне, и вернуть ей все, что завоевал Петр I на берегах Каспийского моря, то есть и Дербент, и Баку. Что и было сделано.

Затем под водительством Миниха был предпринят поход в Крым, в царство крымское, бывшее в вассальной зависимости от Турции.

После первых неудач и чудовищных трудностей Миних достиг в 1736 году Перекопа. Русские были подавлены видом укрепления. Оно оказалось в полном порядке. Тянулся верст на семь ров с крутейшей стеной, переходящей в вал, а на валу башни. Перекоп защищали турецкие янычары отчаянно.

Но русская пехота, руководимая[201] фельдмаршалом[202], бросилась в ров лётом. Втыкая пики и рогатки, поползла по почти отвесной стене на вал. Пока передние плутонги лезли на вал, задние плутонги били бешеным огнем по валу. Через головы пехоты била артиллерия. Перекоп был взят. Русские колонны бросилась в Крым. Конница, донские казаки и гусары пошли вперед, захватили у татар несметное количество баранов, свиней. Пополненная армия ожила, взяла Бахчисарай, причем разъяренные солдаты зажгли его[203].

Что же делал Бирон в то время, пока шли войны?

Русский народ попал в ужасное положение. Бирон презирал и холодно жестоко относился к нему. Со времен Петра I за крестьянством накопились крупные недоимки, достигшие суммы в несколько миллионов рублей. Бирон с неслыханной жестокостью стал выбирать эти недоимки. Застонала русская земля. [Тщетно даже губернаторы и воеводы доносили в Петербург, что народ будет разорен]. Бирон изобрел такой способ. Он послал военные отряды в города и деревни с приказом сажать в тюрьмы и цепи самих воевод и помещиков, если они не добьются уплаты от крестьян. Можно себе представить, с какой неимоверною жестокостью стали выколачивать из крестьян недоимки. [Началось бегство крестьян, а с ними иногда и помещиков. Несколько сот тысяч беглых к концу Анны (?)][204].У крестьян продавали скот, отнимали лошадей, последний скарб, разоряли до нитки, догола. Отчаянные крестьяне стали ударяться в бега. [Распоряжался доимочным приказом сам Бирон].

Возмущение и ропот пошли по земле. Тогда Бирон широко развил сеть шпионов, наушников, доносчиков. Людей хватали по одному доносу, они попадали в руки знаменитого начальника канцелярии тайных розыскных дел[205].

Возмущение Бироном шло до самых верхов, но борьба с ним была немыслима.

Фаворит, получивший в первые же дни своего появления в России должность обер-камергера, награжденный вслед за тем высшими орденами, в 1737 году стал курляндским герцогом.

Для того, чтобы это сделать, Анна двинула в Курляндию [русские] войска[206]. ‹3›

Чем же занималась императрица Анна в это время?

Двор украсился необыкновенной пышностью. За этой пышностью, очень безвкусной, скрывалась грязь и грубость нравов.

Анна занималась беседами с монахами, посещала богослужения. В то же время благодаря грубому вкусу наряду с балетом и итальянской оперой при дворе завели многочисленный штат шутов и шутих, причем в этих должностях перед нею кривлялись два князя (Волконский и Голицын).

Занималась стрельбой в цель, содержала псарню, увлекалась охотой.

Война с турками продолжала греметь. Миних (в Бессарабии) при Ставчанах разбил в 1739 года 28 августа турецкого сераскира Вели-Пашу. Но война не принесла ничего России. Австрия не предоставляла, будучи союзницей России, никакой помощи. В 1739 году в Белграде был заключен мир. ‹3›Россия получила кусок степи между реками Днепром и Бугом, и турки обязались срыть Азов.

Война стоила: 100 000 русских [и украинских][207] я солдат, погибших в боях и от дезинтерии и цынги, [и привела к полному разорению крестьян и опустению деревень].

В 1739 году Анна велела устроить ледяной дом на Неве, где шутовской церемонией была совершена свадьба шута Голицына с калмычкой Бужениновой.

В 1740 году кабинет-министр Волынский, вступивший в распрю с Бироном, был им погублен. После жестоких пыток он был казнен. Это было летом, а в октябре 1740 г. умерла Анна. ‹5›

Швеция, оправившаяся после войн с Петром I и подкрепленная золотым займом у Франции (?)(Бркг.), желая возвратить тo, что было отвоевано у нее Петром I, в 1741[208] году объявила России войну.

Русская армия, руководимая генералом Ласси, иностранцем, состоящим в русской службе, двинулась в поход против шведов.

[Русский] манифест о войне со шведами был подписан[209] императором Иоанном. Примечательно то, что лицу, подпись которого стояла под манифестом, [от роду] было в момент подписания ровно 1 год и 1 день.

Какой младенец и почему подписывал манифест?

Припомним: у царя Алексея Михайловича был сын Иоанн. У этого Иоанна – дочь Екатерина Иоанновна. Ее выдали замуж за герцога Мекленбур-Шверинского Леопольда, причем у нее родилась дочь Анна Леопольдовна, Анну Леопольдовну выдали замуж за принца Антона Брауншвейгского, и от брака родился Иоанн Антонович.

В жилах ребенка, как видите, не было почти никакой русской крови. Тем не менее Анна, умирая, назначила его наследником престола. Манифест 41 года был писан, конечно, не рукою неграмотного и несчастного впоследствии ребенка, ‹5› а от ого имени действительными правителями России.

Регентом при Иоанне VI младенце Анна назначила Бирона. Бирон, чувствуя всю трудность своего положения, начал с того, что сделал попытку привлечь к себе симпатии русского народа[210]. Было издано постановление, объявляющее снижение подушного оклада на 17 копеек, было объявлено прощение преступникам, за исключением убийц и разбойников и расхитивших большие казенные деньги[211]. Были оказаны милости, даны подачки некоторым сановникам и видным людям, причем 360 рублей получил избитый Волынским придворный поэт В. Тредиаковский.

Всё это ни к чему не привело. Против Бирона все больше нарастало озлобление в гвардии. Окончательный удар Бирону нанес фельдмаршал Миних, решившийся на военный переворот. Бирон регентствовал только 3 недели. В начале ноября он был арестован гвардейцами по указанию Миниха вместе с его приверженцами, ввергнут в Шлиссельбургскую крепость, вскоре судим, причем ему предъявлен был [длинный] ряд тяжких обвинений – захват регентства обманным путем, желание[212] овладеть русским престолом и, наконец, «малослыханные жестокости». Бирона приговорили к смертной казни, но он был помилован Анной Леопольдовной и сослан в город Пелым в Тобольскую губернию.

Правительницей стала при малолетнем Иоанне Анна Леопольдовна. Она обнаружила не только полную неспособность к управлению, но и нежелание заниматься государственными делами. Она предпочитала проводить все время за карточной игрой. Короткое время правления Анны Леопольдовны стало временем интриг, борьбы за власть у трона, попытками вельмож свалить ставшего первым в империи Миниха. Естественно, что немного было сделано для государства Анной Леопольдовной.

Отмечен был историей лишь регламент, пытающийся урегулировать работы на суконных фабриках. Регламент устанавливал 15-часовый рабочий день для рабочих, наивысший оклад рабочему 50 рублей в год, разрешал фабрикантам подвергать рабочих телесному наказанию, но не кнуту и не ссылке в каторжные работы.

Извне война. Незадолго до регламента русские войска под водительством Ласси под Вильманстрандом (на территории Финляндии) разгромили шведов[213]. Но Анне Леопольдовне не пришлось кончать эту войну.

В то время как правили Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна, в России жила Елизавета Петровна, дочь Петра I. Она была чрезвычайно популярна в гвардии, все более ненавидевшей немцев, окруживших российский престол.

В 1741 году в ночь на 25 ноября Елизавета решилась на отчаянное действие. Она явилась в казармы Преображенского полка в первую гренадерскую роту и сказала ‹4› солдатам о своем намерении занять принадлежащий ‹ей› престол. Она встретила полное сочувствие у преображенцев и с их помощью в ту же ночь арестовала Анну Леопольдовну с мужем и детьми и Миниха и Остермана[214]. Дворцовый переворот был бескровен. Немецкие временщики не встретили поддержки и защиты. Помогал Елизавете в перевороте лейб-хирург Лесток, француз, состоящий в русской службе.

Переворот был встречен благоприятно. Манифест, выпущенный на следующий же день, доказывал, но туманно права Елизаветы на престол, туманно потому, что в этой родственной путанице вокруг престола трудно было доказать что-нибудь ясно.

Анну Леопольдовну с семьей отправили в ссылку в Холмогоры[215], Остермана, Миниха, Головкина и других в Сибирь. ‹1›

Одним из первых дел Елизаветы было награждение той [роты] Преображенского полка, которая ее возвела на трон. Офицеры ее получили генеральские чины, солдаты [зачислены в дворяне, им даны были деревни]. Сержантов произвели в полковники, а капралов в капитаны. Рота получила название лейб-кампании. ‹1›

Деятели, которыми окружила себя Елизавета, были русские, и особенно близок к ней был ее морганатический муж украинец Алексей Григорьевич Разумовский[216], с которым она тайно повенчалась в 1742 г. В 1744 году граф Римской империи.

Внешней политикой руководил канцлер Бестужев-Рюмин[217]. ‹1›

Лесток, возведший Елизавету на престол. ‹3›[218]

Начало[219] царствования Елизаветы отмечено было ликвидацией башкирского восстания и борьбой с чукчами и коряками в Охотске, которые яростно восставали против русской власти.

Кабинет в царствование Елизаветы был уничтожен, а Сенату была возвращена и сила его и значение. Сенат сделал возможное для борьбы с беспорядками, которыми отличалось ведение дел в коллегиях и в провинциальных городах.

Синод развил большую деятельность в царствование Елизаветы, и деятельность эта была вредна для государства и направлена на уничтожение просвещения. Так, Синод всеми мерами протестовал против ввоза из-за границы книг без цензуры, повел беспощадную и неумную борьбу с раскольниками и вместо того, чтобы действовать мерами убеждения[220], боролся с раскольниками силой. Против них посылались военные команды, а фанатики раскольники, не желая исповедовать навязываемые им обряды, иногда сжигали себя целыми группами.

Синод боролся против открытия церковных школ. ‹2›

Так обстояло дело в России.

Из внешних дел надлежит отметить мир со Швецией, заключенный в Або в 1743 году. Русские, победившие шведов, получили новые земли в Финляндии. ‹1›

В Грузии [в Кахетии] на три года позже Елизаветы Петровны воцарился царь Ираклий II. Воспитывавшийся при дворе персидского шаха Надира, Ираклий отличался большими военными способностями и великой храбростью. ‹1›

Елизавета в 1750 году дала Кириллу Разумовскому звание гетмана Малороссии. Сын бедного украинца казака, в детские годы бывший пастухом на родине, [в отроческие годы учившийся за границей], получил графский титул, [в 1746 году звание президента Академии наук, а в 1750 г.] судьбы Украины ‹4› были даны ему в руки. [Президенту Ак‹адемии› н‹аук› – 18 лет.]

Кирилл поселился в Глухове, где зажил как царь, окружив свою резиденцию величайшей пышностью.

Пользы Украина от гетманства Кирилла не получила никакой. «Он стал пользоваться своею властью для обогащения своих родственников» (Бркг.) (Как обогащал? Земли?)‹2›

В 1755 г. в Москве был открыт Университет [и гимназии две]. В 1756 году учрежден первый в России [драматический] театр, во главе которого стали первый и знаменитый актер того времени Волков и другой – Дмитревский. Вообще просвещение постепенно начало просачиваться в Россию.

Начинает сказываться с устранением ‹3› немцев влияние французское. [Стали выписывать учителей французов.] Распространяется среди знати и дворян знание французского языка.

Это время отметить тем, что появились начатки русской литературы.

Уже в 1747 году Сумароков Александр Петрович обратился к президенту Академии Кириллу с просьбою [о разрешении] напечатать его трагедию «Хорев»[221]. В своем прошении Сумароков говорил, что печатать свое произведение он желает только для того, чтобы служить чем может своему отечеству. Трагедия была напечатана, а сам Сумароков действительно послужил и много сделал для развития просвещения в отечестве и для возбуждения любви‹4› в русских к театру и литературе. Пьесы Сумарокова игрались при дворе и в кадетском корпусе, а с образованием настоящего театра он был сделан директором его.

То время, которое мы описываем, было отмечено появлением великого человека, значение которого для отечества необыкновенно высоко.

Его звали Ломоносов Михаил Васильевич.2 Сын крестьянина из Холмогор Архангельской губернии Ломоносов рано выучился грамоте, причем мачеха препятствовала ему в этом, и он должен был прятаться и из-за страстного желания учиться терпел, по его словам, стужу и голод. Он бежал (?) в Москву, попал в школу, изучил латинский язык, пиитику, риторику и философию.

Имел один алтын (3 копейки) в день на жизнь, одну денежку (полкопейки) тратил на хлеб, полкопейки на квас, остальное на бумагу и одежу. Так впроголодь жил пять лет, но «наук не оставил».

Великие способности Ломоносова были причиною того, что его отправили за границу оканчивать образование.

В Германии Ломоносов занимался математикой, химией, физикой, [металлургией,] философией и стал увлекаться поэзией, сочиняя торжественные оды.

По возвращении в Россию Ломоносов был сделан адъюнктом физики в Академии наук, затем профессором химии.

Разносторонность этого человека поразительна. Он перевел на русский язык физику Вольфа, издавал латинские диссертации (?) (Бркг.) В 1748 году устроил химическую лабораторию, сочинил первую на русском языке риторику. В то же время писал стихи, причем знание русского языка у него было выше, чем у Тредиаковского и Сумарокова, и стихом он владел лучше.

Он основал фабрику мозаики и бисера, сочинил Российскую Грамматику. Нужно отметить, что он, непрерывно проповедуя пользу и необходимость просвещения для своего отечества, со всею силою и страстью, свойственной ему, воевал за право низших сословий на образование.

Таков был этот великий человек, русский ученый. И многие из современников его в тот век, когда просвещение только начинало озарять страну, ценили его[222] и Шувалов писал о нем стихи, где говорил, что Ломоносов «…открыл натуры храм богатым словом Россов, пример их остроты в науках Ломоносов».

В то время, когда действовал Ломоносов, Сумароков, Шувалов… ‹1›

грубость нравов…

Роскошь…‹3›

В то время как дворянство России усваивало привычки западноевропейские, а высшие слои привыкали к роскоши, в то время как чиновничество России было разъедаемо взяточничеством, положение крестьянства было чрезвычайно тяжело.3 ‹5›

Из десятилетия в десятилетие XVIII века продолжает укрепляться и развиваться крепостное право [и продолжается отнятие у крестьян их гражд‹анских› прав]. Указ 1726 года отнял у крестьян право свободно отправляться на промыслы. Через несколько лет появился указ, запрещающий крестьянам заниматься подрядами. Через 10 лет после этого (в 1741 г.) крестьяне были устранены от присяги государю. В 1747 году[223] было разрешено помещикам продавать крестьян и дворовых людей [кому угодно] для отдачи в рекруты.

В дальнейшем последовало разрешение помещикам ссылать своих крепостных в Сибирь.

Таким образом, помещик становился ‹4›полным владельцем крестьянина, превращающегося постепенно в совершенно бесправного помещичьего раба. ‹1›

В 1756 году рабовладельческая Россия вступила в войну, известную в истории под названием Семилетней войны. Правительство решило воевать, имея в качестве союзников Австрию и Францию, против Пруссии, в которой царствовал Фридрих II.