Часть четвертая

Грозный год (1870–1871)

— Дайте мне билет до Парижа.

Голос его слегка дрожит. Девятнадцать лет Гюго ждал этой минуты. На четырехугольном кусочке картона, который протягивают ему из окошка кассы, точно отмечена дата окончания ссылки:

5 сентября 1870 года, 2 часа 30 минут дня. Поезд прямого сообщения Брюссель — Париж.

В Париж! Во Францию! К родному очагу! Что может быть радостнее для изгнанника! Но вернуться в день катастроф, пересечь родную границу в тот час, когда ее переступает враг, что может быть горше для верного сына своей родины?

По Брюсселю разносится весть: Виктор Гюго уезжает во Францию. Вот он шагает по перрону, прямой, широкоплечий, седобородый, мягкая фетровая шляпа надвинута на лоб; на ремешке, перекинутом через плечо, небольшой кожаный чемодан, в нем дневник, записные книжки, дорожные вещицы.

Прощальные приветствия. Поезд трогается. Уплывает перрон с колышущейся стайкой белых платков. Скорей, скорей! Во Францию! В новую главу жизни!

Промелькнула за окнами маленькая Бельгия. Поезд пересекает границу. Поэту хочется поцеловать эту землю. Родные поля, оскверненные войной. Он не отрывается от окна. Все чаще видны разрозненные группы солдат. Синие камзолы, красные панталоны. Воины французской армии. Они бегут в беспорядке. На одной из станций несколько солдат входит в вагон.

— Да, здравствует республика! — приветствует их Гюго и чувствует, как к горлу подступает ком. — Да здравствует французская армия! — И он плачет, глядя на их опущенные головы.

Разве они виноваты в том, что враг топчет французскую землю? Они — храбрецы, Гюго уверен в этом. Виноваты преступники, затеявшие эту войну.

На станции Тернье первая трапеза на родине. Хлеб Франции, груши, выросшие и созревшие под ее небом, бутылка золотистого вина. Жюльетта бережно завертывает крошки. Надо сохранить на память. Сувениры, воспоминания, даты — это ее вторая религия.

Париж все ближе. Сердце бьется сильнее. Поезд останавливается. За окнами гул толпы. Неужели все эти люди пришли встречать его в такой поздний час?

— Да здравствует Виктор Гюго! — кричат они.

С помощью Поля Мериса он поднимается на балкон здания вокзала. Отсюда он обратится к народу.

— Не хватает слов, чтобы выразить, до какой степени меня волнует непередаваемый прием, оказанный мне великодушным народом Парижа. Граждане, некогда я сказал: «Я вернусь в тот день, когда вернется республика». И вот я здесь… Я возвращаюсь сюда, чтоб исполнить свой долг…

Крики восторга несутся к нему.

— Защищать Париж, оберегать Париж… Знаете ли вы, почему Париж — город цивилизации? Потому что он город революции… Возможно ли, чтоб этот великий город был осквернен, разбит, взят приступом и как — в результате варварского нашествия? Нет, это невозможно, этого не будет. Никогда, никогда, никогда!

И в толпе проносится, как эхо: «Никогда!»

На глазах его слезы. Сердце горит. Ему кажется, что он стоит на скале в час прибоя. Народ похож на океан…

Парижане окружают своего поэта. Они хотят нести его на руках. Прямо в Ратушу!

С трудом ему удается убедить их, что он не собирается свергать правительство республики.

Путь в карете от Северного вокзала до авеню Фрошо, где Поль Мерис снял для Гюго квартиру, длится более двух часов. Карета окружена народом. Трижды она останавливается, и Гюго еще и еще приветствует парижан.

— Один такой час искупает два десятилетия ссылки, — говорит он своим спутникам.

Наутро и все следующие дни не прекращается паломничество писателей, министров, журналистов на авеню Фрошо. Все хотят видеть легендарного Виктора Гюго.

Наносит визит и Леон Гамбетта — Гюго уже много слышал о нем, этот молодой способный адвокат защищал старого революционера Делеклюза, защищал и Шарля на суде, возбужденном империей против редакции «Раппель». Теперь Гамбетта — видная фигура, заместитель генерала Трошю, главы временного правительства республики, и министр внутренних дел. Не хочет ли уважаемый мэтр занять пост в правительстве? — осведомляется Гамбетта. Нет. Виктор Гюго не хочет занимать официальных постов. Он и без них чувствует себя на посту и сделает все, что в его силах, чтобы помочь родине. Прежде всего, полагает он, надо попытаться прекратить бойню. Что, если он сам пойдет безоружный на линию огня и обратится к немцам? Может быть, они прислушаются к его голосу? Он по-прежнему наивно верит в волшебство слова и склонен уверовать в магическую силу своего появления перед врагом. Его отговаривают. Воззвание можно опубликовать, оно дойдет до немцев. И через три дня воззвание появляется:

«Немцы, к вам обращается друг…

Для чего это вторжение? Для чего это варварское наступление на братский народ?

Что мы вам сделали?

Разве мы причина этой войны? Ее хотела империя, она ее затеяла. Теперь империя мертва. Это хорошо.

У нас нет ничего общего с этим трупом…»

Виктор Гюго пытается убедить немецких солдат в преступности планов уничтожения Парижа, в том, что подобная победа была бы лишь бесчестьем для немецкой нации…

«Не берите на себя такой ужасной ответственности. Остановитесь!»

Он предупреждает их, что Париж уничтожить нельзя.

«Мельчайшие частицы пепла превратятся в ростки будущего… Превращенный в кладбище, Париж по-прежнему будет возглашать: „Свобода. Равенство. Братство!“»

Если его воззвание не подействует (Гюго уже начинает допускать эту возможность), тогда он пойдет сражаться простым национальным гвардейцем, чтобы подать личный пример.

Он плачет, видя батальоны, идущие на фронт под звуки «Марсельезы». Он хочет идти с ними туда, где свистят пули. С большим трудом удается друзьям убедить старого писателя, что своим словом он принесет гораздо больше пользы общему делу, чем гибелью у стен Парижа.

И слово Гюго звучит над Францией. По городам и селениям несется боевой призыв «К французам», клич народной войны.

«…Будем сражаться днем и ночью, будем сражаться в горах, в долинах, в лесах. Вставайте! Вставайте! Ни передышки, ни отдыха, ни сна. Деспотизм атакует свободу. Германия покушается на Францию. Пусть мрачный пламень нашей земли растопит эту огромную армию, как снег. Пусть ни одна пядь земли не уклоняется от своего долга. Поднимемся на грозный бой за родину. Вперед, вольные стрелки! Пробирайтесь сквозь чащи, преодолевайте потоки, продвигайтесь под покровом тьмы и сумерек, ползите по оврагам, скользите, карабкайтесь, цельтесь, стреляйте, истребляйте захватчиков. Защищайте Францию героически, с отчаянием, с нежностью…»

Воодушевляя французов к сопротивлению, Гюго чувствует, что выражает дух и волю самого народа. В эти дни около полумиллиона горожан, крестьян, юношей, стариков добровольно становятся под ружье. В Туре формируется новая добровольческая армия. Жители деревень оставляют свои дома и идут в партизанские отряды. Вольные стрелки-франтиреры метко целятся и наносят немалый урон врагу.

И все же, несмотря на героическое сопротивление народа, враг продвигается в глубь Франции. Оборона страны, оборона Парижа организована плохо. Командование новыми воинскими частями поручено старым генералам — бонапартистам, орлеанистам.

Анализируя происходящие события, Карл Маркс уже ясно видит, что французское правительство национальной обороны превратилось в правительство национальной измены.

В то время как народ читает обращение Виктора Гюго «К французам», министр иностранных дел Жюль Фавр едет на тайное свидание с немецким канцлером Бисмарком. За спиной у французов министр готов договориться с противником о капитуляции. По поручению правительства, столь же тайно, эти переговоры продолжает мрачный карлик Тьер. «Троны падают, кресла остаются»; Тьер снова подбирается к ключевым позициям.

Но Гюго в эти осенние дни 1870 года еще полон веры в честность правительства и в возможность победы. Все труднее становится в осажденном Париже. Плотное кольцо вражеских войск сомкнулось вокруг стен города и отрезало его от всей Франции. Запасы продовольствия иссякают.

Виктор Гюго, как в былые далекие годы, гуляет по улицам Парижа. На горизонте зарницы. Дыхание войны ощущается всюду и во всем. Лица напряженные, но растерянности нет. Звучат походные марши. Дети, маршируя вместе с батальонами, поют звонкими голосами «Марсельезу».

Да, думает Гюго, в этом городе-чародее таится герой. Даже старый собор, освещенный лучами заходящего солнца, как будто улыбается, бесстрашно глядя в лицо смерти.

При вспышках зарниц, под тревожную дробь барабанов строятся и идут в бой суровые строфы:

Мы город отстоим, — пусть преданы, в плену, —

Неся тяжелый труд, спасем свою страну.

Надвигается ночь. И кажется, что на закате над городом пламенеет полоса раскаленной, дымящейся стали. Окровавленный меч навис над городом. Вражеская артиллерия бомбардирует Париж.

Многие семьи остались без крова. Разрушена та старая церковь, где стоял когда-то гроб матери Гюго, где венчались юные Виктор и Адель.

Рабочие Бельвиля, а вслед за ними рабочие других районов Парижа организовали сбор средств — они отдают последнее, чтобы отлить пушки для защиты города. И Виктор Гюго вносит свою лепту. 20 октября в осажденном Париже вышло новое издание его сборника «Возмездие». По вечерам его стихи и пьесы звучат со сцен театров Парижа. Театры переполнены, несмотря на бомбардировку. Гонорар за издание книги и свою долю с театральных сборов Гюго вносит на пушки для сражающегося Парижа.

Пушки отлиты. Им дают имена. На первой выгравировано: «Возмездие», на второй: «Виктор Гюго».

Внимай. Придет пора — твое услышу слово,

Орудие! Гроза! Боев герой суровый, —

обращается поэт к пушке, носящей его имя.

Мы обменяемся с тобою, мститель черный:

Мне в сердце бронзу дай, влей в медь мой дух упорный!

Враг занимает все новые города и селения Франции. Армия генерала Базена капитулировала в Меце. Базен изменник. Он давно уже вел тайные переговоры с немцами. И глава правительства Трошю играет на руку немцам.

Народ волнуется. Можно ли дальше терпеть это предательство?

В ночь на 31 октября Гюго разбужен стуком в дверь. Что случилось? Невольно вспоминается другая ночь, серый рассвет страшного дня, 2 декабря 1851 года, взволнованный голос Версиньи. Нет. Это не Версиньи, это делегация от левых республиканцев. В Париже восстание. Национальные гвардейцы заняли Ратушу. Глава правительства Трошю взят под стражу. Виктор Гюго должен войти в состав нового правительства. Там, в Ратуше, его друзья. Они ждут, просят его немедленно прийти.

Минута колебания. И потом отказ. Он благодарен за доверие, друзья могут рассчитывать на его помощь, он будет по-прежнему воодушевлять народ на борьбу с врагом, но для министерского портфеля он уже, пожалуй, стар. Он останется дома.

А в Ратуше идут пререкания между двумя группами республиканцев. Кто станет во главе правительства — революционное крыло: Бланки, Делеклюз, Флуранс, или более умеренные: Ледрю-Роллен, Феликс Пиа, и их единомышленники? День проходит в спорах. Власть захвачена, но не укреплена. Группа военных освобождает генерала Трошю, он вызывает войска и полицию. Бланки, Флуранс и многие левые республиканцы брошены в тюрьму. Правительство национальной измены снова заняло свои кресла.

Голодная, холодная военная зима. Около двадцати градусов ниже нуля. Парижские старожилы не помнят таких морозов. Заборы, столы, стулья идут на топливо. Люди уже съели котов и собак и теперь принимаются за мышей.

Семью Виктора Гюго выручает директор зоологического сада. То и дело он присылает кусок медвежатины или ножку антилопы. Зверей приходится убивать одного за другим — их нечем кормить.

В отеле Роган, где живет семья Шарля и где проводит свои дни Виктор Гюго, холодно. Грузный Шарль похудел, щеки его пожелтели и опали, костюм национального гвардейца, сшитый осенью, висит на нем. А Франсуа Виктор стал совсем прозрачен и подолгу кашляет, закрыв лицо платком. Может быть, это от простуды? Но больше всего беспокоит Гюго, как перенесут эту зиму малыши, Жорж и Жанна. Они с аппетитом едят медвежатину, переносят холод и пока здоровы. Дед в свободные минуты гуляет с ними и сочиняет для них сказки.

В ярко-красной рубашке с белым фуляром на шее поэт председательствует за семейным столом в отеле Роган и сам распределяет скудную трапезу. Он радуется гостям. Гамбетта рассказывает о своем перелете на воздушном шаре через линию осады, об отваге Луарской армии. Хотя Гамбетта и входит в правительство Трошю, но не принадлежит к тем, кто ратует за капитуляцию; он за сопротивление. Гюго читает гостям свои новые стихи об осажденном Париже.

В доме часто бывает дочь Теофиля Готье красавица Юдифь, и поэт особенно оживляется в ее присутствии. Он пишет ей шутливые стихотворные послания.

Когда красавица придет к поэту в дом,

Как встретит он ее, счастливый?

Пегаса заколов, он жареным крылом

Богиню угостит на диво.

Юдифь улыбается, окидывая взглядом пустой стол.

— Крыло вашего Пегаса — это поистине пища богов. Надеюсь, что конь воскрес и жестокий хозяин снова летит на нем к вершинам Парнаса?

В эти грозные дни Гюго сохраняет веселость, как подобает истинному сыну Франции.

— Мне холодно, я голоден, но я счастлив — я вместе с народом переношу его страдания, — говорит он.

22 января 1871 года бланкисты сделали еще одну попытку захватить власть, они привлекли на свою сторону отряды национальной гвардии, но в восстание не были вовлечены народные массы, и оно было быстро подавлено правительственными войсками.

Сразу же после этого министр иностранных дел Жюль Фавр поехал в Версаль, где находился Бисмарк, для переговоров о перемирии. Правительство соглашалось на все условия, поставленные немцами. 28 января было подписано перемирие и срочно объявлены выборы в Национальное собрание, которое должно утвердить условия мирного договора.

Виктор Гюго прошел вторым в списке депутатов от Парижа. Он вместе со всей семьей едет в Бордо, там будет заседать Национальное собрание. Правительство боится Парижа, «рассадника восстаний», и хочет упрятать депутатов подальше от порохового погреба революций, подальше от осмелевших национальных гвардейцев, которые отказались сдать оружие победителям-немцам.

Но собрание отнюдь не должно вызывать беспокойства правых. Оно их опора. Левые республиканцы в меньшинстве.

«…Говоря между нами, положение ужасно, — пишет Гюго Мерису 18 февраля. — Национальное собрание — это Бесподобная палата, мы там представлены в пропорции 50 к 700 (1815 год в сочетании с 1851 — это, увы, те же цифры, только в обратном порядке!). Начали с того, что отказались выслушать Гарибальди, и тот ушел… Каждый вечер у нас собрание левых… Общее согласие и строгая дисциплина, возможно, позволили бы нам бороться, но добьемся ли мы этого согласия?»

Засилье клерикалов, выкрики бонапартистов, страх большинства перед республикой, жалкое пресмыкательство перед врагом, неблагодарность к героям сопротивления и предательство интересов нации — такова атмосфера, царящая в этой «Бесподобной палате». Тьер становится во главе исполнительной власти. Национальное собрание утвердило позорные условия мира: Франция должна выплатить пять миллиардов контрибуции и отдать Эльзас и Лотарингию.

1 марта Гюго произносит речь с трибуны собрания. Он говорит от лица Парижа, который продолжает сопротивляться врагу.

— Париж готов скорее пойти на смерть, чем допустить бесчестье Франции, — заявляет поэт.

Он предупреждает об опасностях, которые несет Франции и Европе насилие, именуемое в этих стенах мирным договором. «Германия принесет с собой порабощение, иго военщины, казарменное оглупление… На свободное слово наденут намордник, мысль задушат, совесть поставят на колени…»

Он возражает против захвата Эльзаса и Лотарингии. К тому же «захватить не значит владеть. Владеть страной можно лишь с ее согласия. Разве Турция владела Афинами? Разве Австрия владела Венецией? Разве Россия владеет Варшавой? Разве Испания владеет Кубой?»

В зале нарастает беспокойство. Депутаты правой ерзают на своих скамьях. «Не по существу!» — раздается чей-то выкрик. Снова повторяется то, что Гюго пережил в 1851 году. Прорываясь сквозь шум, напрягая голос, старый поэт продолжает:

— Моя страна не покорится! Нет!

Тьер — глава правительства? Нет!

Левые поддерживают его рукоплесканиями.

— Я не стану голосовать за этот мир!.. Что ж, государи, действуйте! Кромсайте, режьте, грабьте, захватывайте, расчленяйте! Вы порождаете глубокую ненависть, вы возмущаете мировую совесть. Мщение зреет, чем больше угнетение, тем сильнее будет взрыв. Все, что потеряет Франция, выиграет революция…

Франция распрямится!..

Правые не дождутся, когда он, наконец, сойдет с трибуны, и аплодируют ему только «из любезности».

— Опять старец угощает аудиторию своими несбыточными пророчествами, — тоном превосходства замечает какой-то бойкий репортер, обращаясь к собрату по ремеслу. — Неизлечимый романтик.

— И опасный романтик, демагог! — резво подхватывает щуплый собрат.

В тот самый день, когда в Бордо заседает собрание и Гюго безуспешно призывает депутатов к сопротивлению, ворота Парижа распахиваются перед врагом. Прусские батальоны проходят маршем по безлюдным улицам и площадям. Город как будто вымер. Зловещее безмолвие. Притаившаяся ненависть непокоренных.

3 марта после подписания мирного договора немецкие войска покидают Париж. Но мир не наступает для жителей города. Правительство — в Версале, Париж — на осадном положении. Глава правительства Тьер больше доверяет пруссакам, чем парижанам, он хочет вытравить из них революционный дух, искоренить крамолу. Аресты и ссылки не прекращаются.

— Вижу, что борьба в Национальном собрании обречена на неудачу. Левых мало, единства нет. Шельшер пререкается с Делеклюзом, бланкисты с прудонистами. Между нами говоря, левая разбита вдребезги. На мой взгляд, вся левая после этого подлого голосования за позорный мир должна бы подать в отставку. Но на деле, вероятно, уйду я один, — говорит Гюго сыну Шарлю, шагая взад и вперед по комнате гостиницы. — Как ты на это смотришь?

Шарль согласен с отцом. Если дальше так будет продолжаться, то надо выходить из этой говорильни.

Шарлю хочется скорее вернуться в Париж, в редакцию «Раппель». Вот уже десять дней, как он лежит больной в чужом городе, в чужой квартире под номером 13. Он так плохо чувствовал себя эти дни, что даже в приметы начал верить.

— Выздоравливай, мой мальчик, — говорит отец. — Вот кончатся заседания, и поедем всей семьей отдыхать. Солнце. Сосновый воздух. Вылечишься и снова станешь молодцом.

Для отца Шарль, которому уже за сорок, все еще мальчик, юноша, чья жизнь впереди.

Через несколько дней Гюго пишет в Париж Мерису:

«Дорогой друг, необычайное событие. Национальное собрание и весь город в волнении. Я только что подал в отставку».

Это произошло во время заседания. Гюго встал на защиту Гарибальди, избрание которого депутатом реакционное большинство не хотело признать действительным якобы на том основании, что Гарибальди не француз.

Речь Гюго заглушали выкриками. Тогда он во всеуслышание заявил с трибуны: «Три недели тому назад вы отказались выслушать Гарибальди. Сегодня вы отказываетесь выслушать меня. Довольно. Я подаю в отставку».

В Париж! Семья Гюго уже собралась. Билеты взяты, вещи уложены. Последний день в Бордо будет отмечен прощальным обедом в ресторане Ланта, обед назначен на ранний час, чтоб не опоздать, к поезду.

Стол сервирован. Жорж и Жанна в веселом нетерпении, они первый раз в ресторане вместе со взрослыми. Все уже собрались, только Шарль почему-то запаздывает.

— Подождем немного, он, вероятно, решил что-нибудь купить на дорогу, потому и задержался, — говорит жена Шарля Алиса.

В комнату входит мальчик-посыльный и знаками зовет Виктора Гюго. Почему у этого мальчика такой растерянный вид? Гюго выходит. Его окружают какие-то люди.

— Мужайтесь, — говорят ему.

— Что случилось? Где Шарль?

— Он там, в фиакре… Он умер.

Шарль скончался в карете по дороге в ресторан Ланта. Когда кучер открыл дверцу своему пассажиру, он нашел его бездыханным. Внезапное кровоизлияние в мозг — установили врачи.

18 марта 1871 года. Виктор Гюго привез гроб с телом сына в Париж. Похоронная процессия движется от Орлеанского вокзала на кладбище Пер-Лашез. Отец шагает за гробом с непокрытой седой головой. Мартовский ветерок освежает пылающий лоб. С холмов Монмартра доносятся звуки стрельбы. В Париже восстание. Улицы перегорожены баррикадами. На площади Бастилии похоронной процессии дали почетный караул.

Как в нежности своей величествен народ!..

Эти знаки любви и уважения помогают переносить горе.

После похорон Гюго уехал назад в Брюссель. Он должен был уладить дела покойного сына, заплатить долги, поддержать семью. Разбитый, потрясенный, он еще не отдавал себе ясного отчета в том, что происходило в Париже.

А там в этот день совершилось великое историческое событие. Впервые в истории у власти стал пролетариат.

Восстание возникло стихийно. На рассвете 18 марта жены рабочих, становясь в очередь за хлебом, заметили, что солдаты Тьера захватывают пушки, те самые пушки, которые были отлиты на трудовые гроши рабочих семей. Женщины разбудили своих мужей. Рабочие кварталы поднялись. На помощь им пришли национальные гвардейцы. Пушки были отбиты. Повстанцы заняли высоты Монмартра. А вскоре восстание охватило весь Париж. Руководство взял на себя Центральный комитет национальной гвардии, состоявший в большинстве своем из революционных рабочих.

Вечером 18 марта весь город был в руках повстанцев. Красное знамя развевалось над Ратушей.

Правительственные войска бежали в Версаль. А на другой день туда бежали министры, генералы и сам Тьер в карете с плотно занавешенными окнами. Великодушные победители выпустили врагов невредимыми — это была их первая ошибка.

Истерзанный войной и блокадой Париж как будто сразу помолодел. Весенний ветер нес песни, люди обнимались на улицах.

26 марта состоялись выборы в Совет Коммуны, который и стал у власти в революционном Париже.

Старая государственная машина сломана. По инициативе народных масс возникло государство нового типа. Коммуна была наделена и законодательной и исполнительной властью. В Совет входили рабочие и рядом с ними профессиональные революционеры — Делеклюз, Флуранс, Огюст Бланки (он был избран заочно, так как находился в тюрьме, в плену у версальцев). В Совете Коммуны были и представители творческой интеллигенции — писатель Жюль Валлес, художник Курбэ.

Постоянная армия и полиция были заменены отрядами вооруженного народа.

Противники войн и милитаризма, коммунары низвергли Вандомскую колонну — памятник наполеоновских завоевательных войн.

Никогда прежде народные массы Парижа не жили такой волнующей, захватывающей, поистине творческой жизнью. Сразу же начали вводить законы, облегчающие труд рабочих. Женщины приняли участие в государственной деятельности. Многие передовые люди других стран и национальностей входили в Совет Коммуны, становились под ружье, творили и боролись плечом к плечу с жителями революционного Парижа.

Гюго узнавал о событиях в Париже лишь из газет. Односторонние, пристрастные сообщения извращали весь характер деятельности Коммуны.

— Эти вандалы повергнут в мрак центр мировой культуры. О ужас, они низвергли Вандомскую колонну! — вопили буржуазные писаки.

— Эти безвестные люди, объявившие себя властителями Парижа, кровожадны, они грозят уничтожением заложников, — визжали цепные псы Тьер а и Бисмарка.

А между тем именно излишнее милосердие к врагам, недостаточная решительность и последовательность в уничтожении основ буржуазной собственности, буржуазных прав оказались роковыми для Парижской коммуны. Окруженные врагами, отгороженные кольцом вражеской осады от всей страны, коммунары вдохновенно закладывали основы справедливого общества будущего и хотели при этом не запятнать рук кровью, не ущемить буржуазных свобод. В Париже продолжали выходить газеты различных политических направлений. Гюго особенно внимательно прислушивался к голосам своих друзей, редакторов и сотрудников газеты «Раппель». Но и они не могли до конца порвать со своими заблуждениями и подняться до того великого и нового, что нес с собой человечеству первый опыт диктатуры пролетариата.

Старый поэт горестно взирает на происходящие события:

О время страшное! Среди его смятенья,

Где явью стал кошмар и былью — наважденье,

Простерта мысль моя, и шествуют по ней

Событья, громоздясь все выше и черней…

И если б вы теперь мне в душу поглядели,

Где яростные дни и скорбные недели

Оставили следы, — подумали бы вы:

Здесь только что прошли стопою тяжкой львы.

Гюго ясно видит одно — версальцы враждебны Франции. Тьера и Национальное собрание с его реакционным большинством он не может принять. Это враги, враги народа, они ненавистны ему. А Коммуна?..

«Коммуна! Как это могло быть прекрасно, особенно в сопоставлении с этим омерзительным Национальным собранием, — пишет он Мерису. — Но увы!» Ему кажется несвоевременной эта борьба французов против французов перед лицом врага. Лучше было бы отнести все это в будущее, а сейчас примириться, дать народу отдых, восстановить единство Франции и Парижа. Он верит в Коммуну будущего: «Рано или поздно Париж станет коммуной», но не хочет признать живой, реальной коммуны настоящего.

Болезненно переносит он весть о низвержении Вандомской колонны, памятника французской славы, воспетого им когда-то в торжественной оде. И надменная тень мертвой колонны заслоняет от него живой блеск великих начинаний. Он не понял, не сумел понять смысла происходящих событий. Он остался в грозные дни сторонним наблюдателем, занял позицию над схваткой.

«Наступит ли конец? Закончится ли раздор?» — взывает Гюго, как будто забыв о том, что «примирение» было бы для революционного Парижа капитуляцией перед буржуазно-реакционным Версалем.

Он гневно осуждает версальское правительство:

Безумцы! Разве нет у вас других забот,

Как ставши лагерем у крепостных ворот

И город собственный замкнув в кольцо блокады,

Сограждан подвергать всем ужасам осады?

Но и коммунаров он укоряет, полагая, что они жертвы горестного заблуждения:

А ты, о доблестный несчастный мой Париж,

Ты, лев израненный, себя ты не щадишь

И раны свежие добавить хочешь к старым?

Как! Ваша родина под вашим же ударом?

И приходит день, когда противостояние двух лагерей — Коммуны Парижа и правительства Франции — превращается в жестокую гражданскую войну. Тьер, столь «великодушно» отпущенный коммунарами на свободу, действует. Организована и снаряжена армия под предводительством Мак-Магона. Войну с пруссаками Мак-Магон проиграл, он привел армию к позорной катастрофе в Седане, зато здесь он развернется, здесь он «покажет себя»! Пушки наведены на город. Снова летят ядра, разрываются бомбы над мирными кварталами.

Коммунары героически защищают Париж. Им трудно. У них нет обученной армии, они не готовы к длительной обороне. Появляется талантливый военачальник — поляк Домбровский. Но где-то затаилось предательство. У кого-то не хватило бдительности, и враг прорвался. 21 мая версальцы вступили в Париж через незащищенные ворота Сен-Клу.

И в этот страшный час народ не сдается. На баррикады! Оборонять каждую улицу, каждый дом! Мужчины, женщины, дети — все к оружию! Пядь за пядью отступают они под натиском армии, под обстрелом орудий. Неделя жестоких боев в горящем Париже. В воскресенье 28 мая версальцы торжествуют победу.

Горы трупов у стен. Раненых приканчивают прикладами, пленников расстреливают без суда. К стенке ставят детей, стариков, женщин. Где же оно, хваленое милосердие, о котором плакали крокодиловыми слезами буржуазные писаки, обвинявшие коммунаров в жестокости?

«Люди разделились на победителей и побежденных, — писал Гюго через несколько лет, вспоминая события этих дней… — Единодушный вопль „Vae victis“[15] раздавался по всей Европе. То, что тогда происходило, можно выразить немногими словами: полное отсутствие жалости. Жестокие убивали, неистовые аплодировали, мертвецы и трусы безмолвствовали. Правительства иностранных государств выступали как сообщники победителей; это делалось двояким образом: правительства-предатели усмехались, правительства-подлецы закрывали свои границы перед побежденными».

26 мая 1871 года Виктор Гюго послал открытое письмо в бельгийскую газету «Эндепанданс бельж». Поэт предложил убежище коммунарам в своем доме.

«Я не был с ними, — писал он, — но я приемлю принципы Коммуны, хотя и не одобряю ее руководителей…

Я предлагаю побежденным убежище, в котором им отказывает бельгийское правительство.

Где? В Бельгии.

Я оказываю Бельгии эту честь.

Я предлагаю убежище в Брюсселе.

Предлагаю убежище в доме № 4 на площади Баррикад…

Если ко мне в дом явятся, чтоб арестовать бежавшего коммунара, пусть арестуют меня. Если его выдадут французским властям, я последую за ним. Я сяду вместе с ним на скамью подсудимых, и среди поборников права, рядом с коммунаром, побежденным Национальным собранием Версаля, увидят республиканца, изгнанного Бонапартом.

Я выполняю свой долг. Принцип прежде всего…

Правительство будет против меня, но бельгийский народ будет на моей стороне.

Что бы ни случилось, совесть моя будет чиста».

Письмо было опубликовано 27 мая. О последующих событиях рассказывает сам Виктор Гюго в своих воспоминаниях.

Поздно вечером, когда он лег спать, раздался звонок. Гюго поднялся и подошел к окну.

«Площадь была погружена в темноту. Его взгляд еще был затуманен сном, он видел только чью-то неясную тень; высунувшись из окна, он спросил:

— Кто здесь?

Чей-то тихий, но ясно различимый голос ответил:

— Домбровский.

Домбровский принадлежал к числу тех, кто боролся и был побежден в Париже. Некоторые газеты сообщали, что он расстрелян, другие, что он спасся бегством.

Человек, разбуженный звонком, подумал, что этот беглец прочел его письмо, опубликованное сегодня утром, и пришел сюда просить у него убежища… Он, не колеблясь, сказал себе: „Я спущусь и открою ему“.

Он выпрямился и собирался закрыть окно, когда большой камень, брошенный сильной рукой, ударился в стену над его головой…

Будем кратки. Начался свирепый приступ… Женщины в испуге вскочили с постелей. Дети заплакали от страха. Камни сыпались градом, стоял ужасающий треск разбиваемых окон и зеркал. Слышался вопль:

— Смерть ему! Смерть!..

Приступ трижды возобновлялся и длился час и три четверти… Все было изуродовано камнями — казалось, что комнату обстреляли картечью. Толпа трижды пыталась ворваться в дом… Пытались сломать ставни в нижнем этаже, но не смогли справиться с болтами. Старались открыть отмычкой дверной замок, но крепкий засов выдержал. Внучка старика, крошечная девочка, была больна; она плакала. Дедушка взял ее на руки; камень, брошенный в него, пронесся возле головы ребенка… Старший, маленький мальчик, помнивший осаду Парижа, говорил вполголоса, прислушиваясь к свирепому гулу толпы:

— Это пруссаки!

В продолжение двух часов угрожающие выкрики раздавались все громче…

— Взломаем дверь!..

Но когда появилось бревно, уже занимался день. Днем слишком много света для некоторых деяний. Банда рассеялась…»

События этой ночи заставили Гюго о многом задуматься. Он вспомнил вторжение толпы бедняков в его дом в июньские дни 1848 года. Люди в лохмотьях, восставшие против богачей, ничего не тронули в пустом доме бывшего пэра Франции, находившегося по ту сторону баррикады. «Он выполняет свой долг», — сказали они. И вот другая толпа — толпа богатых щеголей. Говорят, что среди них был сын бельгийского министра. «Эти тоже полны ярости, — размышляет Гюго. — Против врага? Нет. Их привел в ярость добрый поступок; поступок, безусловно, обычный, но честный и справедливый… Приступ не удался отнюдь не по вине осаждающих. Дверь не была сорвана с петель только потому, что бревно притащили слишком поздно; ребенок не был убит только потому, что камень не попал ему в голову; хозяин дома не был искалечен только потому, что взошло солнце».

Какую же толпу следует назвать чернью?

Какая из них оказалась сборищем негодяев? Ответ один. Толпа преуспевающих счастливцев.

Бельгийские власти воздержались от каких бы то ни было расследований по поводу ночного налета на дом Гюго.

— Оглохшая полиция, ослепшее правосудие, — с горькой усмешкой говорит поэт.

Ни протокола, ни опроса, ни поисков виновных. Впрочем, виновным в глазах властей оказался один человек, и его изгнали. Уже вынесено решение бельгийского правительства.

«Господину Виктору Гюго, литератору, 69 лет, немедленно покинуть Бельгийское королевство и запретить ему возвращение сюда в будущем».

Несколько бельгийских депутатов выражают протест, предлагают поэту убежище. Гюго благодарит их в открытом письме. «Будущее рассудит, — говорит он. — Я без особого труда перенесу высылку. Быть может, это хорошо, что в течение всей моей жизни мне приходилось всегда быть немного гонимым».

В Париж, в стан торжествующих палачей, он не может, не хочет возвращаться. Надо найти какую-то нейтральную страну, где бы он мог продолжить борьбу и работу. Всей семьей — Жюльетта, Алиса и двое внучат — они едут в Люксембург. Там есть городок Вианден, который приглянулся поэту во время одного из его летних путешествий.

Тихий дом в маленьком живописном городе. Зелень. Пение птиц. Мир и покой. Но покоя нет. Каждый день из Парижа вести о новых расстрелах и арестах, о зверствах и жестокостях.

Гюго получил письмо от вдовы коммунара Мари Мерсье. Она слышала о его доброте и просит у поэта убежища. Он пригласил ее приехать, и скоро Мари появилась в Виандене. Юная, почти девочка, всего восемнадцать лет. Мари рассказывает ему, что пережила, что видела своими глазами.

Ты, сердце старое мое, дрожишь заранее

При виде слез скупых, отчаянья мужей,

Убитых скорбью жен и плачущих детей…

И опять он переносится мыслью в те страшные дни. Яростный Париж, задохнувшийся в дыму и крови.

И трупы множатся на каждом перекрестке…

Вот пленницу ведут. Она в крови. Она

Едва скрывает боль. И как она бледна…

А вот маленький герой. Он похож на Гавроша:

За баррикадами на улице пустой,

Омытой кровью жертв и грешной и святой,

Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний.

— Ты тоже коммунар? — Да, сударь, не последний.

— Что ж, — капитан решил. — Конец для всех —

расстрел.

Жди, очередь дойдет!..

Все новые стихи присоединяются к написанным в дни обороны Парижа.

Вырастает новый сборник. Эти стихи пахнут дымом, сочатся болью, кричат о возмездии и призывают к милосердию. Они поэтическая летопись грозного года. Гюго так и назовет свой сборник «Грозный год».

«Девяносто третий» (1871–1873)

Из Виандена Гюго совершает короткое путешествие в Тионвиль. Он давно хотел побывать в крепости, которую защищал его отец. Тионвильские старожилы помнят храброго коменданта Гюго. Эти старики и старухи были в ту пору еще детьми, но рассказы об осаде передаются от дедов к внукам. Одна седая женщина уверяет поэта, что она видела его мальчиком, когда он приезжал сюда в 1814 году вместе с матерью. И Гюго не спорит с ней, хотя с матерью был тогда не он, а брат Абэль. С жадностью слушает поэт рассказы о прошлом, о своем отце.

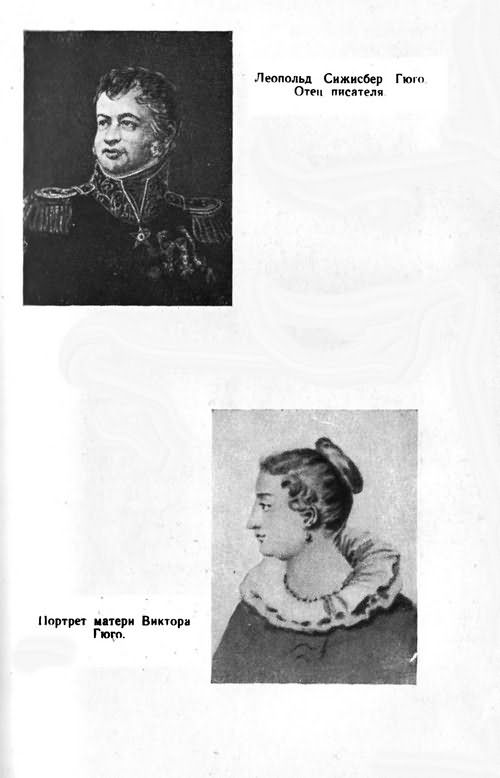

С годами образ отца все вырастает в его памяти и воображении. Генерал Гюго — защитник Тионвиля, губернатор Мадрида, один из храбрейших командиров Рейнской армии Наполеона… А в далекие времена, которые уже стали легендой и которые теперь особенно близки старому поэту — ведь он пишет книгу о девяносто третьем годе! — в те далекие времена Леопольд Сижисбер был одним из людей в синих мундирах; они укрощали свирепую Вандею, воюя в лесах Бретани. Виктор Гюго бродил когда-то по этим лесам вместе с Жюльеттой — там ее родина — и уже тогда, блуждая по зарослям, представлял себе битвы, засады, резню — все, что происходило на этих полянках, в болотах, в чащах кустарников, все, что видели эти вековые деревья. Там, в этих лесах, будут воевать и герои его романа.

Книга о первой французской революции, одна из главных книг его жизни, будет создана. Теперь, после пережитого грозного года, давний замысел зовет его особенно властно. Пора, пора! «Исполни долг, мыслитель!» Писать о девяносто третьем годе — это участвовать в борьбе живых, в борьбе семьдесят первого года. Воскрешать образы гигантов революции — это биться со злобными карликами, которые, расправившись с Коммуной, пытаются задушить республику.

Первого октября 1871 года Гюго с семьей возвратился в Париж. Как не похоже это возвращение на прошлогодний триумф! Ни восторженных оваций, ни речей к народу. В Париже сейчас не та атмосфера. Тюрьмы набиты. Мостовая пропитана кровью жертв. Париж притих.

Плывут за океан, в трюм загнаны, как скот,

Вчерашние борцы, не ведавшие страха…

Не думать и молчать — приказ народу дан…

От площади Конкорд до кладбища Лашез

Спустилось на Париж, не ведавший покоя,

Глухое, тяжкое безмолвие ночное…

Победители торжествуют:

Ликующий Берлин шлет благодарность нам.

Открыться можно вновь кофейням и церквам…

Погиб Париж, зато порядок обрели мы.

Что мертвецов считать?..

Гюго знает, что в правительственных кругах его клянут, что в политических салонах на него клевещут, а в светских гостиных смотрят на него, как на пугало. На июльских выборах он не прошел в Национальное собрание. Бонапартисты открыто заявляют, что, вернись они к власти, Виктор Гюго был бы расстрелян немедленно, одним из первых. «Благонамеренные» литераторы шарахаются при звуке его имени. Некий Ксавье де Монтепен на заседании общества драматургов требовал высылки Гюго из Франции. Но громче всех каркают черные вороны — клерикалы. Они давно ненавидят поэта, и ненависть эта особенно сгустилась со времен «Возмездия», когда он открыто занес свой бич над пособниками палачей, укрытыми рясами и сутанами.

Благочестивые читаю я газеты.

Уж как меня честят! Одна дает советы:

Читателей моих всех в Шарантон упечь,

Мои развратные произведенья сжечь;

Другая просит всех прохожих со слезами,

Чтоб самосуд они мне учинили сами…

И люди из другого лагеря смотрят на Гюго без прежнего энтузиазма, глаза их стали суровее. Они еще не забыли, что в решающие дни поэт стоял в стороне от схватки. Но теперь побежденные увидят, что Виктор Гюго с ними. Они уже поняли это после его заявления, сделанного в Брюсселе. Со всех сторон несутся просьбы о помощи. Матери, жены, сестры коммунаров протягивают к нему руки.

«Сколько дела для писателя, и какая ответственность. Наряду с вопросами, полными угроз, вопросы, полные мольбы. Застенки, плавучие тюрьмы, женщины и дети, взывающие о помощи. Здесь мать, тут сыновья и дочери, там отец! Разбитые семьи, часть семьи ютится на чердаке, другая часть томится в камере. О друзья мои! Необходима амнистия! Амнистия! Зима наступает! Необходима амнистия! — взывает Гюго в письме к редакторам газеты „Раппель“. — Будем же просить, молить, требовать амнистии. И это в интересах всех… Амнистия прежде всего!.. Посмотрите на мостовую — и она ратует за амнистию…»

«Мы переживаем роковой кризис, — пишет Гюго 2 декабря 1871 года в газету „Демократия юга“. — После нашествия иноземцев — террор реакционеров… Цивилизация в опасности, мы чувствуем, что скользим по роковому склону… Крикнем: „Амнистия! Амнистия! Довольно крови! Довольно жертв!“ Пусть пощадят, наконец, Францию, это она истекает кровью!..

Я вспомнил вдруг, что сегодня 2 декабря. Двадцать лет назад, в подобный же час, я, гонимый, предупрежденный о том, что, если попадусь, буду расстрелян, боролся против преступления. Все обошлось; так будем же бороться!»

Зимой 1872 года в театре «Комеди Франсэз» готовится новая постановка «Рюи Блаза». В роли королевы должна выступить восходящая звезда парижской драматической сцены Сара Бернар. Молодая актриса не сразу согласилась участвовать в этом спектакле. Она наслушалась всяких небылиц про «разбойника Гюго», ее уверили, что поэт — отвратительное «старое чудовище». Стоит ли выступать в его пьесе? Но когда она познакомилась с ним — все переменилось. «Чудовище» оказалось очаровательным.

— Он так добр, так подкупающе любезен и всегда весел, — говорит Сара Бернар об авторе «Рюи Блаза»,

Поэт усердно посещает репетиции своей пьесы, он с наслаждением вдыхает забытый воздух театра, он в восторге от молодой «королевы», целует ее руки, он прямо-таки влюблен в нее. Жюльетта уже ревнует.

9 февраля состоялся первый спектакль, но автора, не пропускавшего репетиций, почему-то не было в театре в этот знаменательный вечер. Что с ним? Гюго не смог пойти в театр: к нему пришла мать коммунара, приговоренного к каторге, и он утешал ее. Маленькая, худенькая женщина в темном платье плачет, ломает руки:

— Неужели нельзя спасти моего мальчика?

А сколько таких матерей в Париже! Преследование коммунаров продолжается. Как будто живая, мучительная рана на теле Франции горит, сочится.

Эта боль тревожит Гюго сильнее личных ран и горестей, а они тоже не убывают. Утешая плачущую мать, поэт думал и о своих детях. Дети, его гордость, его надежда, уходят один за другим. Милый призрак Леопольдины. Могила. Шарля. Давно ли он похоронил его? И вот теперь угасает второй сын, его друг и помощник, разделявший с ним годы изгнания. Франсуа Виктор чахнет на глазах, у него туберкулез легких. Тенью самой себя стала младшая дочь. После долгих лет разлуки отец, наконец, увидел Адель, ее привезли из Канады, но свидание это не принесло ему радости. Замкнувшаяся для всего мира, с темным неподвижным взглядом, она никого не помнит, ничем не интересуется, ничему не радуется. Мертва при жизни. Только звуки музыки вызывают в ней иногда какое-то душевное движение.

Страшный год. Сможет ли старое сердце вынести столько ударов?

Гюго узнал о том, что 16 апреля 1872 года в Вилле-Котре должно состояться погребение Александра Дюма, прах которого перевезли на родину. Дюма умер в 1870 году. Не все в жизни Дюма Гюго одобрял и принимал, ему был чужд коммерческий подход писателя к выпуску романов. Но Гюго всегда был снисходителен к другу молодости, соратнику Гарибальди, непоседливому, жизнерадостному, несмотря на все невзгоды, и всегда великодушному Александру Дюма.

«Не знаю, был бы ли я в состоянии говорить на этой горестной церемонии, — пишет он Дюма-сыну, — острое волнение охватывает мою душу, слишком много могил открывается передо мной одна за другой… Разрешите же написать вам то, что я хотел бы сказать».

Он пишет о том бодрящем радостном свете, который несут книги Дюма.

«Александр Дюма пленяет, чарует, забавляет, учит. Из всех его произведений, столь многочисленных и разнообразных, столь живых, пленительных и могучих, исходит присущий Франции свет…

Александр Дюма и я — мы были молоды в одно и то же время. Я любил его, он любил меня. Александр Дюма был не менее велик сердцем, чем умом. То была благородная и добрая душа…»

Волнения и горести, шум и суета большого города, не прекращающаяся политическая борьба — все это почти не оставляет сил и времени для творчества.

А сколько замыслов еще не завершено! Гюго все чаще вспоминает Гернсей, комнату, где он не отрываясь часами стоял за своим пюпитром, и книги рождались на свет одна за другой.

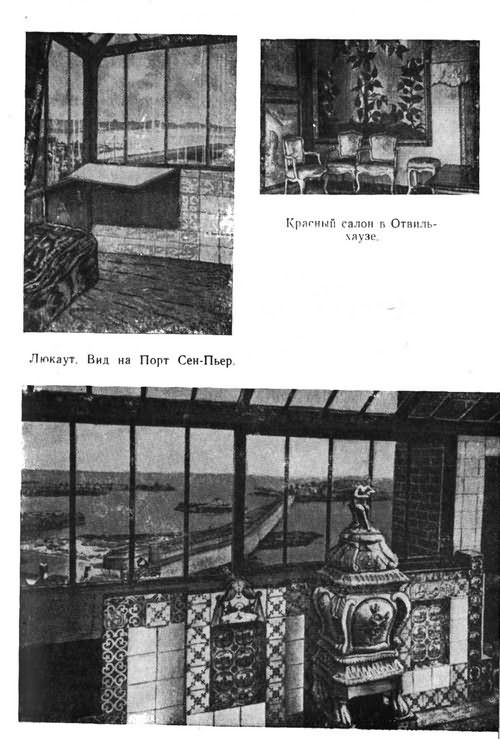

— Гернсей, Гернсей, — мечтает вслух Жюльетта. — Как нам было хорошо там! Море, чайки, Отвиль-хауз, этот прекрасный дом, в каждый уголок которого вложена душа хозяина. И покой, нет этих актрис, которые каждую минуту отвлекают поэта от дела. Поедем на Гернсей!

И 7 августа они все вместе: Виктор Гюго с Жюльеттой, Алисой, Жоржем, Жанной и Франсуа Виктором, отправились на Гернсей.

Дубок, посаженный два года назад, окреп, подрос. Все так же кричат чайки и шумит океан у подножья «Скалы изгнанников». И девизы на стенах комнат, как знакомые голоса: «Жизнь — это изгнание!», «Люби и верь!» …Вот и люкаут, стеклянная галерея, где солнечный свет и шум моря сливались с его мыслями. Снова вставать с зарей. Снова долгие часы проводить у своего пюпитра, а потом совершать далекие прогулки по берегу моря или в глубь острова.

Поэт слушает лепет маленькой Жанны, открывает вместе с ней чудеса мира — они кругом! Птицы, букашки, цветы, камни, игра солнечных лучей… Но дети недолго пробыли на Гернсее. Алиса соскучилась в затворничестве, и 1 октября комнаты Отвиль-хауза опустели. Жорж и Жанна с матерью и Франсуа Виктором уехали в Париж.

Жюльетта блаженствует. Наконец-то они остались вдвоем с Виктором: он теперь возьмется за работу, а она каждый день будет переписывать новые страницы его большого романа. Он пишет о времени, ставшем легендой.

…И революция, в крестьянских башмаках

Ступая тяжело, с дубиною в руках,

Пришла, раздвинув строй столетий,

Сияя торжеством, от ран кровоточа…

Народ стряхнул ярмо с могучего плеча —

И грянул девяносто третий!

Тучи надвигались со всех сторон. Силы прошлого сплотились и пошли войной против зари новой эры. К Англии, к Пруссии простирали руки французские маркизы и виконты, эмигранты, бежавшие с родины. Бретань стала гнездом врагов революции, очагом реакционных мятежей. Змеями проползали эмигранты-аристократы через границу и подстрекали к мятежу темных, диких и косных вандейцев, обитателей бретонских лесов.

Маркиз Лантенак, эмигрант, пробравшийся в бывшие свои владения, станет одним из героев романа.

В лесах Бретани сражается с мятежниками-вандейцами республиканский батальон «Красный колпак».

«Я имею право писать об этой войне, в ней участвовал мой отец», — с гордостью замечает автор.

Страшная война в лесах, где каждое дерево может превратиться во врага, где в каждой заросли таится смерть. Тысячи бойцов республики сложили здесь головы. Великодушные становились на этой войне беспощадными. Но суровые глаза бойцов теплеют при виде детей. Мать с тремя малютками прячется в Содрейском лесу, отряд сержанта Радуба усыновил найденышей. Ночное нападение вандейцев — и почти весь отряд Радуба истреблен, дети в плену. Старый маркиз Лантенак свиреп и беспощаден, его воинство режет, жжет, сеет смерть, разруху, тьму.

Положение в Бретани становится опасным для республики. В парижском кабачке на Павлиньей улице совещаются три человека: Марат, Робеспьер и Дантон. Беседа гигантов. Спор о настоящем и будущем Франции. Гюго вглядывается в лица спорящих. Он хочет быть беспристрастным, но удается ли это ему? Не сказывается ли в изображении Марата страх певца милосердия перед принципом революционной непримиримости? Уже здесь начинается тот внутренний спор, который развернется в романе.

В полутьму кабачка доносится дыхание революционного города. Париж в 1793 году. Гюго видит его, заглядывает в ту залу, где заседает Конвент, слышит голоса улицы, знает в лицо каждого из героев революции. Он изучил и книги и документы об этом времени, и время и люди оживут в его романе. Но исторические деятели не сделаются главными его героями. Роман дышит свободнее, когда в нем действуют вымышленные герои. Вот они появляются на сцене, вступают на страницы рукописи.

Симурдэн. Расстрига-священник, присягнувший республике. Он отдал ей все — ум, волю, сердце и стал поистине человеком-принципом. Симурдэн назначен комиссаром армии, посланной республикой на усмирение Вандеи.

Командир армии Говэн — аристократ по происхождению, бывший виконт, превратившийся в страстного республиканца. Этот герой — любимое дитя автора (он дает ему имя, которое носила когда-то Жюльетта Друэ, урожденная Говэн). Говэн — внучатый племянник маркиза Лантенака и воспитанник Симурдэна. Узы крови связывают его с прошлым, зов сердца — с будущим. Узел завязан. Борьба начинается. Борьба двух лагерей, двух армий и борьба в душах героев.

Яростно атакуют синие замок Тург. Французы против французов. Говэн против Говэна. Бывший виконт идет на приступ своего родового замка, где засел Лантенак с горсточкой вандейцев. На третьем этаже замка в библиотеке беззаботно щебечут маленькие пленники, объявленные заложниками. Храбрый сержант Радуб с десятком смельчаков, оставшихся в живых от батальона, рвется быть первым в бою, отомстить врагам за убитых товарищей, выручить приемных детей отряда «Красный колпак».

Синие ворвались в замок. Но радоваться рано, Вандея не обезглавлена. Маркиз Лантенак бежал через подземный ход и унес ключ от железной двери башни, где заперты дети. Замок в огне. Через освещенное пожаром окно мать, подбегающая в эту минуту к замку, видит своих малюток. Вопль ее несется по окрестностям; Лантенак останавливается и после минутного колебания идет назад.

Железная дверь открыта, дети спасены, маркиз арестован. К замку подъезжает повозка, на ней гильотина, враг народа должен быть казнен на следующее же утро.

Но это не конец. Здесь-то и достигает своей вершины действие романа: Поле боя переносится в душу Говэна. Может ли он послать на казнь Лантенака, только что спасшего от огня детей? В глазах Говэна жестокий маркиз переродился после этого поступка. Но Лантенак — враг, заклятый враг, отпустить его — это нарушить верность долгу, присяге, изменить революции.

Что выше?

Принцип человечности, стоящий над эпохами и схватками, жалость, всепрощение, милосердие к врагу? Или революционная законность, долг служения республике, верность и непримиримость борца, служащего великой цели?

Разве этот спор шел только в 93-м году и только в душе Говэна? А в «Отверженных»? Не продолжает ли Говэн тот спор, который вели когда-то епископ с революционером? А в самой жизни? Разве не те же сомнения испытывал сам Виктор Гюго в 1848 году, а потом в дни Коммуны, когда боялся жестокости диктатуры и уходил от решения вопроса, по какую сторону баррикады встать ему?

И Говэн вступает на зыбкий путь. Накинув на Лантенака свой плащ, он отпускает его на свободу, а сам остается в темнице. Греза о милосердии, акт великодушия и всепрощения оборачивается предательством. Это сознает и герой и сам автор, и от этого им обоим особенно больно.

На следующий день Говэн прямо говорит об этом на суде:

— Вот что: одно заслонило от меня другое; один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни поступков злодейских; этот старик, эти дети — они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин; я забыл Францию, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен…

Он сам произнес свой приговор, ясный и недвусмысленный. Симурдэн голосует за казнь Говэна. Ночью он идет к узнику.

В последний раз сталкиваются два искателя абсолюта. Да, Симурдэн в глазах автора тоже своеобразный искатель абсолюта, фанатик революционного долга, который во имя настоящего, во имя победы высокой идеи сознательно ограничивает себя, не дает заманчивой мечте вторгнуться в суровую реальность.

— Ты витаешь в облаках, — говорит Симурдэн.

— А вы погрязли в расчетах, — отвечает Говэн…

— Говэн, вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное.

— Берегитесь, как бы возможное не стало невозможным.

— Возможное всегда осуществимо.

— Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо?

— Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ярмо действительности и ввести в рамки реальности. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную; пусть она потеряет в красоте, но зато приобретет в полезности; пусть она станет не столь широкой, зато станет вернее…

Но Говэна уже нельзя вернуть к реальности. Он ушел в свои мечты о будущем, и они заслонили от него настоящее. Гюго понимает это, он осудил Говэна его же устами, но он понимает и чувствует красоту его несбыточных мечтаний. Перенести, наперекор истории, идеал далекого будущего в суровое настоящее, об этом мечтает его герой. Совместить несовместимое. И эта дилемма здесь еще трагичнее, чем в «Отверженных».

Гюго дает слово Говэну.

«Так будем же всегда смотреть в сторону зари, рассвета, рождения. Падение отгнившего поощряет то, что начинает жить… Пусть каждый век совершает свое деяние; ныне гражданское, завтра просто человеческое».

«— Я хотел бы основать республику духа, — мечтает Говэн.

…— А пока чего ты хочешь? — спрашивает Симурдэн.

— Того, что есть.

— Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?

— Да.

— Почему?

— Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает. Сжигая один дуб, она оздоравливает целый лес. Цивилизация была покрыта гнойными язвами; великий ветер несет ей исцеление».

Еще раз, в последний раз сам мечтатель признал правоту реальности. И все-таки он не может оторваться от своей мечты.

Идеал человечности раскалывается, у него два лица: грозное, беспощадное лицо реальности и просветленное, всепрощающее лицо далекой мечты. Как это мучительно для мечтателя, жаждущего абсолюта!

Говэн с улыбкой уходит из жизни, он поднят на пьедестал, но не оправдан.

И железный Симурдэн тоже ушел из жизни: в минуту казни Говэна он покончил с собой.

Но победу ли Говэна означает этот выход в смерть?

Всю жизнь ведет Гюго сам с собой мучительный спор.

Вечное или преходящее? Общечеловеческое или злоба дня? Идея всепрощения или борьба отверженных, их справедливый бунт? Единое раскололось на две половины, два абсолюта. И пока идеал будущего остается для мечтателя неким абсолютом, пока он не сольется до конца с борьбой за будущее в настоящем, выход из лабиринта не может быть найден, хотя впереди и маячит ослепительный свет «Коммуны будущего».

«Свет, всегда свет!» (1873–1878)

Летом 1873 года роман о революции закончен, и писатель возвращается в Париж. Туда зовет многое — и борьба за амнистию, и хлопоты, связанные с изданием книги, и, главное, тяжелая болезнь сына; надежды на его выздоровление уже нет.

Франсуа Виктор умер 26 декабря 1873 года.

«Еще один надлом и самый страшный в моей жизни. Теперь у меня остались только Жорж и Жанна», — записывает Гюго в дневнике.

Он пишет книгу «Мои сыновья». Хоть в книге, в воспоминаниях воскресить их, увидеть живыми и дать увидеть их другим, наперекор смерти. Нет, никогда он не станет певцом смерти, отчаяния, никогда, несмотря на все потери, похороны, раны и надломы.

«Я, как лес, который много раз вырубали, но молодые побеги все крепнут и живут, — говорит он о себе. — Вот уже полвека, как мысли мои запечатлеваются в стихах и прозе, но мне кажется, что я еще не успел выразить и тысячной части того, что есть во мне».

Жить. Жить тысячами жизней — это и есть настоящая жизнь поэта. Еще в годы изгнания Гюго создал «Эпопею червя» для своей «Легенды веков». Червь — мрачный могильщик миров, олицетворение торжествующего «ничто». Все преходяще, все погибнет, превратится в прах, сгинет в темной бездне небытия, говорит червь. Злорадный гимн червя — о, это заманчивая философия для склонивших голову, безвольных, остановившихся, для тех, кто отрекся от будущего, кто не способен увидеть мир в его вечном обновлении. Червь точит и разрушает, но человек живет для того, чтобы созидать.

— Нет, чудовище, ты не всемогуще, — скажет червю поэт. — Ты ничто, напрасно пытающееся стать всем.

Столько раз склонявшийся в горе над могилами самых дорогих, Виктор Гюго даст отповедь мрачной философии могильщиков в новой поэме «Легенды веков»: «Поэт отвечает червю». Он продолжит свою борьбу за торжество жизни и света. Много ли осталось впереди? Хорошо, если несколько лет. Работать, жить, не складывать перо. Молодые побеги крепнут. Старые замыслы должны воплотиться.

В Женеве 4 сентября 1874 года вновь собирается конгресс мира. Гюго не может выступить лично, он посылает свое слово конгрессу.

Вопрос о мире осложнен огромной загадкой войны. Победа Пруссии в 1870 году — это победа империи, победа реакции, заявляет он. Два принципа вступили в поединок — монархия и республика. Пока не закончится этот поединок, пока не будет восстановлено нарушенное равновесие, — мир в постоянной опасности.

Ту же мысль развивает Гюго и в своем послании следующему конгрессу мира год спустя.

Восстановить попранное право, требует он, только при этом условии можно надеяться на победу мира.

«День воцаряется благодаря восходу солнца, мир — благодаря восходу права», — пишет он.

По-прежнему волнуют писателя все дела, совершающиеся кругом. В феврале 1875 года он вступается за солдата Блана, приговоренного к казни военным судом.

Приговор был пересмотрен, смертная казнь заменена пятью годами заключения.

Но не всегда Виктору Гюго удается добиться успеха в своем заступничестве за осужденных и поверженных. Он много раз просил о помиловании Анри Рошфора, приговоренного к каторге за участие в деятельности Коммуны, но власти отвечали отказом на все просьбы поэта. Там, где речь идет об участниках Коммуны, правители и судьи глухи. Репрессии к коммунарам все продолжаются. У власти все те же правые. Когда же окрепнут силы демократии и будет основана подлинно демократическая республика?

Звонки у дверей — один за другим. С утра до вечера телеграммы, визитеры, поздравители. Сколько их перебывало за этот январский день 1876 года в квартире на улице Клиши, где живет теперь Виктор Гюго с семьей! Поэта поздравляют с избранием в Сенат. Он прошел лишь во втором туре выборов. Монархисты и клерикалы всячески пытались провалить его кандидатуру, но поэт популярен в широких кругах, и он избран, несмотря на все происки врагов.

В неизменном красном салоне в этот вечер зажжена огромная венецианская люстра. Жюльетта Друэ в черном бархатном платье со старинными кружевами принимает гостей. Ее прозрачное лицо порозовело от оживления. Она теперь хозяйка салона, признанная подруга поэта. Политические деятели, художники, депутаты, ораторы, министры почтительно склоняются к ее руке.

В салоне Гюго, конечно, «гнездо республиканцев», но «крайних левых» нет: почти все они в Новой Каледонии — на каторге, в ссылке; зато «умеренные» представлены всеми оттенками. Здесь и речистый Гамбетта, и молодой Жорж Клемансо, и остроязычный журналист Локруа, и старый друг Шельшер.

Наведываются и многие известные писатели. Здесь можно увидеть высокую фигуру Флобера, Альфонса Додэ, Эдмона Гонкура. Но в этот вечер в салоне явное преобладание политиков.

— Представляю себе кислую мину маршала Мак-Магона, когда он узнал о результатах выборов в Сенат, — замечает Шельшер.

Мак-Магон сменил Тьера на посту главы правительства, но ход государственной машины мало изменился.

— Сенат, Сенат, — говорит Жюльетта, — так зовут нашу собаку на Гернсее, и Виктор всегда предпочитал ее честный лай рычанью версальских сенаторов.

Жорж и Жанна прислушиваются к словам взрослых. Дед обменивается с ними заговорщицкими взглядами. Он упросил их мать, чтобы она разрешила детям побыть вечером с гостями.

У Жанны совсем сонные глаза. Под гуденье голосов она задремывает, ей снится, что она в саду на Гернсее, жужжат пчелы… Она вздрагивает, дед наклоняется к ней.

— Пора спать!

22 марта Виктор Гюго едет в Версаль на заседание Сената. Он не обольщает себя надеждами. Снова он будет чувствовать себя, как Гуинплен в палате лордов, и все же скажет свое слово. Вот он подымается на трибуну. Весь в черном, седобородый, с белой как снег головой. Из-под кустистых бровей проницательно и молодо блестят глаза. Поэт окидывает взглядом каменные лица сенаторов. Кажется, будто от этого зала исходит ледяное дыхание склепа.

Гюго требует амнистии коммунарам. Амнистии полной и всесторонней. Без оговорок. Без ограничений.

— Амнистию нельзя дозировать. Спрашивать: «В каком объеме нужна амнистия?» — это все равно, что спросить: «В каком объеме нужно исцеление». Мы отвечаем: «Во всей своей полноте!»

Он говорит о народном горе, о семьях ссыльных, лишенных кормильцев.

«Несколько недель тому назад, первого марта, еще одна партия политических заключенных, вперемежку с обычными каторжниками вопреки нашим протестам, была погружена на корабль для отправки в Нумеа…»

«Виселицы… восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре осужденных, ссылки на поселение, заключение, принудительные работы, каторга в пяти тысячах миль от родины — вот как правосудие карало за Восемнадцатое марта…

Что же касается Второго декабря… оно было прославлено! Его не только стерпели, его обожествили; преступление обрело силу закона, злодеяния стали легальными…

Пора успокоить потрясенную совесть людей. Пора покончить с позором двух различных систем мер и весов. Я требую полной и безоговорочной амнистии по всем делам Восемнадцатого марта!»

Каменную стену склепа не сокрушить пламенным словом. Сенаторы молчат. Только горсточка левых рукоплещет оратору. Проект амнистии, внесенный в Сенат Виктором Гюго, отвергнут подавляющим большинством.

Нет, ты отнюдь не та Республика святая,

Которую мы ждем, о будущем мечтая, —

пишет он вечером, стоя за своим пюпитром.

Жорж и Жанна смеются, хлопают в ладоши. Они — публика, их детская — это театральный зал, сцена — большой деревянный ящик с настоящим занавесом. Занавес раздвигается — смотри, смотри, Жанна! — Полишинели со страшными, смешными рожами — это сенаторы. Они посадили в клетку птиц и не хотят выпускать их на волю. Злые, глупые сенаторы. Размахивают руками, говорят речи. Живые куклы. Дед, вероятно, волшебник.

«Публика» аплодирует изо всех сил.

— Еще, еще!

Дед появляется из-за ящика. Большой, добрый.

— Завтра будет новое представление, сейчас актеры устали, а зрителям пора обедать.

Он не меньше внуков увлечен своим театром, сам вырезал эти фигурки, рисовал лица, сам ведет представление. Театр марионеток, такой же, как они устраивали в детстве с Эженом.

Когда дед возвращается с заседаний настоящего Сената, Жанна подбегает к нему и спрашивает:

— Ну, что там делается, выпустили они птиц на волю?

Старому поэту нравится чувствовать себя добрым волшебником, который переносит детей в мир сказок и исполняет любые их желания.

Он всегда особенно любил детей — и своих и чужих, всех детей.

А сколько детей живет в его произведениях!

Гаврош, Козетта, Гуинплен, спасающий от смерти Дэю, трое крестьянских ребят — дети батальона «Красный колпак» и бесконечная вереница детских образов в лирических стихах.

В 1877 году Виктор Гюго выпускает сборник стихов «Искусство быть дедом». Ласковое качанье колыбельных песен. Лирические сценки. Некоторые из них запечатлели мгновения его жизни. Вот он на Гернсее. Раннее утро, окна открыты, и он слушает сквозь дрему:

Голоса… Голоса… Свет сквозь веки… Гудит в переулке

На соборе Петра затрезвонивший колокол гулкий.

Крик веселых купальщиков: «Здесь?» — «Да не медли, живей!»

Щебетание птиц, щебетание Жанны моей…

Но и в этом сборнике, пронизанном улыбками и солнечными лучами, то и дело слышится рокот медной струны.

О, если бы мой стих, и бешен и неистов,

Строфой железной мог испепелить софистов,

Тиранов раздавить!

Тут не только лирические гряды розовых облаков, тут и грозовые тучи, заряженные молниями.

Над Францией снова нависла опасность монархического переворота. Президент республики Мак-Магон хочет пойти по стопам Луи Бонапарта, рвется к власти. Монархисты и клерикалы поддерживают его. Эти партии мертвецов окончательно обнаглели. «Клерикалы главная опасность», — не без оснований утверждает Леон Гамбетта, постоянный посетитель дома Гюго, да и сам поэт видит это.

Он срочно готовит к печати ту книгу, которую написал сразу же после монархического переворота Луи Бонапарта, — «История одного преступления».

«Эта книга более чем своевременна, она необходима. Я ее публикую». С этим лаконичным предисловием автора, прямо указывающим на опасность реакционного переворота, грозящего Франции, книга выходит в свет.

Поединок между республикой и монархией становится все более ожесточенным. На выборах в октябре 1877 года победили республиканцы, но Мак-Магон не хочет формировать правительство. Три недели во Франции длится правительственный кризис — каждый день грозит переворотом.

Гюго и его друзья в тревоге. Морщины на лбу старого поэта становятся еще резче. Неужели снова повторится 2 декабря, неужели снова придется уйти в изгнание?

Но планы Мак-Магона сорвались. Армия, на которую он возлагал надежды, не поддержала его. В декабре сформировано правительство — во главе его встал правый республиканец Поль Дюфор. Конечно, это не та республика, о которой мечтает народ, но опасность монархического переворота миновала.

В 1878 году в Париже несколько знаменательных событий — Всемирная выставка, столетие со дня смерти Вольтера и международный съезд литераторов.

30 мая Гюго произносит большую речь на торжественном заседании, посвященном памяти Вольтера.

От лица девятнадцатого века старый поэт воздает дань восемнадцатому, веку Вольтера, веку просветителей, закончившемуся французской революцией, «благословенной и величественной катастрофой, которая завершает прошлое и открывает будущее». Гюго говорит о «великом лесе умов, окружавших Вольтера». «Революция их душа, — утверждает поэт. — Она их сверкающее излучение».

Он славит Вольтера — человека, начавшего невиданный процесс против прошлого. «Ты вступил в тяжбу с тиранами и чудовищами, и ты выиграл эту тяжбу…»

Каким же оружием сражался Вольтер? «Оружием, в котором сочетаются легкость ветра и мощь грома, — пером».

Юбилейное слово превращается в пламенное слово агитатора, обращенное к современности.

— Господа!.. Восемнадцатый век начал, девятнадцатый завершает… цивилизация начинает процесс и заводит огромное уголовное дело против завоевателей и полководцев. Вызван свидетель — история… Народы начинают понимать, что гигантский масштаб преступления не может служить оправданием для преступника…

Да. Провозгласим абсолютные истины. Обесчестим войну… Нет. Жизнь не может трудиться ради смерти. Нет! О матери, окружающие меня! Нельзя допустить, чтобы война, эта воровка, продолжала отнимать у вас ваших детей…

Через столетие несется призыв писателя, кажется, будто он обращается и к XX веку.

— Истинное поле боя — вот оно: это смотр лучших произведений человеческого труда…

Уже семьдесят седьмой год живет на свете Виктор Гюго, но никак не хочет записываться в старики. Встает чуть свет, трудится в полную силу. Издания и переиздания книг, речи, банкеты, репетиции и премьеры, выставки, приемы гостей, одинокие прогулки по Парижу — не всякий молодой способен жить такой полной, такой напряженной жизнью.

Он любит ездить по Парижу на империале омнибуса. Гораздо интереснее, чем в закрытой карете. Ему нравится быть в гуще народа: пониже надвинуть на лоб свою мягкую фетровую шляпу и слиться с потоком парижан. Париж стал другим, чем в дни его юности. Громадные витрины магазинов там, где раньше были ряды старинных лавок. Телеграф. Электричество.

Лишь электричество тряхнет земли основы,

Связав Европы мрак с Америкой суровой

Летящей искрой в тьме ночной…

Он уже давно написал эти строки и теперь воочию видит, как силы природы, обузданные людьми, служат им. Жизнь людей когда-нибудь станет сияющей, прекрасной. Но пока, увы, несмотря на все успехи цивилизации, в мире царят все те же социальные контрасты, может быть, даже еще более жестокие, чем прежде.

И Париж остается городом контрастов. С империала омнибуса старый поэт окидывает взглядом улицу. Яркий летний день, сияют витрины, полны кафе, колышутся цветы на шляпках дам. Здесь, в богатом квартале, не видно лохмотьев нищеты, но там, на окраинах… Современные писатели показывают в своих книгах грязь и ужас жизни бедняков, обитателей большого города. Гюго прочитал роман молодого писателя Эмиля Золя «Западня». Золя наблюдателен и смел. Гюго и сам хорошо знает быт рабочих семей, сколько раз поднимался он по убогим лестницам на ветхие чердаки или спускался в подвалы, заглядывал в вонючие и темные каморки! Но не слишком ли усердно копаются современные писатели в грязи соломенных подстилок, в мелочах уродливых будней, не забывают ли они о чем-то большом и главном, не принижают ли они человека, чрезмерно подчеркивая его животные инстинкты? Гюго уверен, что в человеке надо искать лучшее, высокое, что роман не дышит полной грудью без любимого героя, человека большой души, высоких целей. В его романах всегда были такие герои…

Да, старый писатель чувствует себя одиноким среди новых литературных поколений. Его сверстники давно уже сошли со сцены. В 1876 году похоронили Жорж Санд. Для него это была большая утрата. «Я любил ее, восхищался ею, благоговел перед ней, — говорил Гюго у гроба писательницы. — В эпоху, когда Гарибальди совершал чудеса, она создавала шедевры… Теперь, когда столько людей бесчестят Францию, особенно нужны люди, возвеличивающие родину…»

Теории, которые проповедуют французские литераторы 70-х годов, чужды Виктору Гюго. Некоторые продолжают твердить о «чистом искусстве», о «башне из слоновой кости» (о ней мечтал Флобер), об искусстве — убежище от грязного, страшного мира. Но ведь на деле, если они действительно большие писатели и поэты, они не уходят от жизни, их книги доказывают это. Другое дело, что им, может быть, не хватает пыла, размаха, крыльев, порыва — того, что было у молодых революционных романтиков, у поколения писателей, призванного к жизни эпохой революций.

Гюго не вступает в литературные споры, он верен своим принципам поощрения лучшего, и он вериг в то, что литература всегда останется «шествием человеческого разума к вершинам прогресса».

Эту мысль высказал он и на международном конгрессе литераторов в Париже 17 июня 1878 года.

Съезд писателей не похож на заседание версальских сенаторов. Совсем иные лица, и дышится по-другому. Гюго — председатель. Его заместитель — Иван Тургенев. Этого знаменитого русского писателя хорошо знают во Франции. Тургенев подолгу живет в Париже и стал своим в писательских кругах. Он особенно дружен с Флобером, Эдмоном Гонкуром и Альфонсом Додэ. К этому кружку часто присоединяются Золя и Мопассан, молодой ученик Флобера. Все они присутствуют на конгрессе. Вот бледное лицо Додэ с изящной белокурой бородкой, вот пышная шевелюра Мопассана; поблескивают очки Эмиля Золя, у него грустное, серьезное лицо, и выглядит он старше своих лет. А сколько здесь незнакомых лиц, и все глаза прикованы к председателю.

— О народах судят по их литературе, — говорит Виктор Гюго. — Двухмиллионная армия исчезает. «Илиада» остается; у Ксеркса была армия, но ему не хватало эпопеи, и Ксеркс исчез бесследно, Греция мала по территории, но велика благодаря Эсхилу. Рим — всего лишь город, но благодаря Тациту, Лукрецию, Вергилию, Горацию и Ювеналу этот город заполняет собою весь мир…

Свет! Всегда свет! Повсюду свет! В нем нуждаются все. Он содержится в книге. Раскройте же книгу шире. Дайте ей возможность сиять, предоставьте ей действовать.

Но и эту речь, обращенную к писателям мира, он заканчивает, призывом к Франции дать амнистию коммунарам.

«Без амнистии невозможна всенародная радость!»

Он умирал бессмертным (1878–1885)

— Слишком большое напряжение опасно для человека в его возрасте, — говорит Жюльетте Друэ врач.

Виктор Гюго лежит в соседней комнате, Жюльетта прикрывает плотнее дверь, чтоб его не беспокоили голоса.

— Кровоизлияние в мозг, но опасности для жизни пока нет, — продолжает врач. — У мосье Виктора Гюго могучий организм, он еще будет жить и жить, но сейчас ему необходим полный покой, отдых.

Только неделю назад он говорил речь на конгрессе писателей, а теперь вынужден лежать неподвижно. Жюльетта уговаривает, как только он немного поправится, поехать всей семьей на Гернсей. В июле они отбывают из Парижа.

В Отвиль-хаузе их встречает верная Жюли Шене. Радостно визжит собака Сенат, бросаясь к хозяину.

— Ну, конечно, наш Сенат гораздо лучше, чем, версальский, — шутит Жюльетта, — я всегда говорила это.

Виктор Гюго снова бодр, гуляет с внуками, беседует с гостями, читает газеты, пишет письма. Он стал только немного хуже слышать, иногда в голове легкий шум.

В сентябре его приглашают председательствовать на собрании интернациональной Лиги мира и свободы.

«…Мне приходится задержаться на Гернсее, — пишет он председателю лиги, — но вы прекрасно знаете, что я всей душой солидарен с великим делом Свободы и Мира. Монархи ополчаются против свободы, духовенство против мира, но тем не менее наш успех предопределен; народы хотят объединиться. У нашей эпохи двойная обязанность: подавить волю монархов и выполнить волю народов».

В октябре Гюго уже стремится в Париж. «Я приеду на будущей неделе, — пишет он Полю Мерису 25 октября 1878 года. — Хочу голосовать в Сенате и в Академии, чтобы помешать парижскому архиепископу попасть в Сенат, а г-ну Тэну — в Академию. У нас нынешней зимой будет достаточно дел, не считая „Всей лиры“».

«Вся лира» — это новый поэтический сборник, который он собирается выпустить в свет.

Старый солдат прогресса не сдается. Духовные персоны — его давние враги, а Ипполита Тзна он осуждает за то, что этот историк и критик оказался в лагере душителей в дни репрессий над участниками Коммуны. Таких нечего выдвигать в Академию.

В Париже Поль Мерис купил по поручению Гюго дом на авеню Эйлау. Новое жилище поэта меблировано торжественно и нарядно. Сияет люстрами красный салон. В комнате хозяина — кровать с пышным балдахином, большой рабочий стол, у окна высокий пюпитр. Гюго по-прежнему любит работать стоя.

В 1879 году новый сборник выходит в свет. Читатели потрясены могучей энергией и великолепным мастерством старого Орфея. Но друзья поэта, его неизменные помощники Вакери и Мерис знают, что большая часть стихов в этом сборнике принадлежит к давним запасам Гюго. В его сундуках еще много неведомых сокровищ. Но он пишет и новые стихи, дорабатывает произведения, начатые еще на Гернсее.

Популярность поэта в Париже необычайна. Им восхищаются, им гордятся, его любят.

С тех пор, как Мак-Магон в январе 1879 года ушел в отставку, у власти умеренные республиканцы. Президент Жюль Греви — поклонник старого поэта. В кружке Виктора Гюго атмосфера больших надежд.

— Наш мэтр стал Эсхилом новых Афин, — говорят его друзья.

Гюго встает теперь в девять часов утра, уже не так рано, как прежде. Жюльетта первая приходит сказать ему «доброе утро», потом прибегают Жорж и Жанна. По утрам он по заведенному обычаю принимает холодный душ, растирается жесткой шерстяной перчаткой и чувствует себя бодрым и крепким. После завтрака обычно отправляется на прогулку. Как и в молодости, ему хочется все видеть «своими глазами».

5 июля 1879 года он совершает путешествие над Парижем на воздушном шаре. Первый раз в воздухе! Незабываемое ощущение — отделиться от земли, смотреть на нее сверху. Видеть Париж, как на ладони. Кольцо бульваров, лента Сены, башни собора… Гюго думает о будущем, когда человек станет крылатым, изобретет мощные летательные аппараты.

Прогресс. Завоевание неведомых далей. Другая жизнь на земле. Это будет!

Париж повеселел. Все ждут от нового правительства реформ, надеются на улучшение жизни. И старый поэт продолжает ратовать за справедливость и мир. Правда, он теперь редко выступает, но все же время от времени его голос раздается с трибуны.

В мае 1879 года Гюго по просьбе своего друга Шельшера председательствовал на конгрессе борцов против рабства. 3 июля 1880 года он выступил в Сенате. Поэт начал свою речь с напоминания о годовщине взятия Бастилии,

— Господа! Четырнадцатое июля — праздник всего человечества!

Он предлагает сенаторам встретить годовщину революции благородным решением — принять закон об амнистии коммунарам.

— Тридцать четыре года назад я впервые говорил с трибуны Франции — с этой трибуны. По воле бога мои первые слова были посвящены защите прогресса и истины; по его же воле эти мои слова — может быть, последние, если вспомнить о моем возрасте, — посвящены защите милосердия и справедливости.

На этот раз закон об амнистии был принят Сенатом.

В февральский день 1882 года в Париже праздник. Знаменитый поэт Франции достиг восьмидесятого года жизни. В коллежах и пансионах в честь этого дня отменены наказания, школьников отпускают с занятий. Дети, юноши, взрослые, старики — все хотят приветствовать Виктора Гюго.

Необыкновенный день рождения. Даже в юношеских мечтах поэту не мог пригрезиться такой триумф. Бессмертие при жизни. Любовь и восхищение народных масс. С самого полудня мимо дома на авеню Эйлау движутся нескончаемые живые потоки: здесь и парижане, и делегаты со всех концов Франции, и посланцы многих стран мира. У самого дома на розово-голубом пьедестале водружен золотой лавр.

Виктор Гюго стоит у раскрытого окна, одной рукой он обнимает Жоржа, другой — Жанну. Вот он живой, бессмертный старый Орфей в скромном черном пиджаке, с непокрытой седой головой.

Все движется и движется людской поток у его окон, и все головы повернуты к нему, все руки взлетают в воздух.

— Да здравствует Виктор Гюго!

Он прижимает руку к сердцу; вот они, его герои, его читатели.

Проходит группа рабочих-типографщиков. Это они печатают его книги и первыми читают их! А вот стайка молодых девушек — школьницы, пансионерки — сама юность с букетами живых цветов.

— Жорж, лови!

Гюго всматривается в лица этих людей — глаза его по-прежнему зорки, хотя сегодня их то и дело застилают слезы. Вот в толпе виднеется фигура старого солдата, инвалид с орденом Почетного легиона в петлице, он по-военному отдает честь, приближаясь к дому поэта. И мальчишки весело шагают рядом со взрослыми, ровесники его вечно юного Гавроша.

Шесть часов подряд движется это небывалое шествие. Уже темнеет, Жорж и Жанна немного устали и замерзли, но не хотят уходить, прижимаются к деду, а дед забыл о времени, не замечает усталости, он высоко поднимает руку, и над людскими рядами несется его голое:

— Да здравствует республика!

Как ему хочется верить, что пришла, наконец, та самая республика, о которой он мечтал столько лет! В эту минуту счастливого опьянения триумфом не хочется думать о темном, тревожном, о несбывшемся и незавершенном. Он счастлив, он погружается в волны народной любви и забывает обо всем. Народ похож на океан, и в этот день волны его рокочут торжественно, радостно, льнут к его ногам. Ощущение ни с чем не сравнимого счастья.

Шестьсот тысяч человек прошло в тот февральский день под окнами Виктора Гюго. Народ приветствовал друга отверженных, певца возмездия, борца за справедливость.

Письма и призывы продолжают лететь к нему со всех концов земли.

В марте 1882 года Виктор Гюго выступает в печати по делу двадцати двух русских народовольцев.

«Цивилизация должна вмешаться, — призывает Гюго. — Сейчас перед нами беспредельная тьма, среди этого мрака десять человеческих существ, из них две женщины (две женщины!), обреченных на смерть. А десять других должен поглотить русский склеп — Сибирь.

За что? За что эта виселица? За что это заточение?»

Гюго обличает неправый суд — закрытое судилище, без публики, без журналистов, без ответного слова обвиняемых.

И самодержцам иногда приходится прислушиваться к голосу мирового общественного мнения. Правда, одними призывами не сокрушить казематов и дворцов, но и призывы порой приносят плоды. Приговор народовольцам смягчен. Девяти приговоренным к смерти казнь заменена пожизненной каторгой. Десятому — Н. Суханову виселица заменена расстрелом. На большую «милость» самодержцы едва ли способны.