ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ В РУССКОМ ЭПОСЕ

В богатом и многообразном содержании русского героического эпоса в особенности привлекают внимание сами образы русских богатырей. Сложившиеся в основном в эпоху борьбы русского народа за свою независимость в XI—XIV веках русские былины явились выражением народного героизма. В образах могучих богатырей дано художественное обобщение силы народных масс, ведущих борьбу с иноземными нашествиями, и высоких качеств народа, проявленных в этой борьбе. В образах богатырей, самоотверженно защищающих родную землю, воплощены представления о подлинной доблести, дан идеал народного героя.

Лучшие черты этого героя, беззаветно преданного родине, всегда готового встать на ее защиту, совершающего подвиги в интересах народа, объединены в образе Ильи Муромца.

Илья Муромец — центральный герой русского эпоса. О нем сложено наибольшее количество песен, в целом образующих как бы его поэтическую биографию. Иногда несколько былин объединяются в сводные былины для более полного изображения подвигов любимого народного героя. В записях советского времени имеется несколько случаев объединения в одну былину-поэму всего или почти всего цикла сюжетов об Илье Муромце. Объединение многих сюжетов встречаем также в ранних и позднейших записях прозаических пересказов былин об Илье Муромце. Свидетельством широкой популярности имени и образа Ильи Муромца является постоянное упоминание о нем в былинах, посвященных другим богатырям. Илья Муромец часто включается в эти былины и в качестве действующего лица. Это случается порой и в таких былинах, где, судя по старейшим редакциям, имя Ильи Муромца вначале даже не упоминалось (например, в былинах о Дюке Степановиче, о Дунае и др.). Иногда и акцент с главного героя переносится в таких былинах на Илью Муромца. Так, в некоторых вариантах «Дуная» Илья Муромец не только оказывается «в товарищах» вместе с Добрыней, но ему принадлежит и главная роль.[12]

Широко известно имя Ильи Муромца и в русском сказочном эпосе. Отдельные сюжеты и эпизоды былин об Илье Муромце получили сказочное оформление, объединились и переплелись с эпизодами волшебно-героических и героико-авантюрных сказок, таких, как сказки о победителе Змея, «Бова», «Еруслан Лазаревич» и т. п.

В казачьих поселениях на юге России на основе былинных сюжетов и отдельных эпизодов былин сложен особый цикл песен об Илье Муромце. Там же, а также в других районах России наблюдаются случаи приурочения к имени Ильи Муромца некоторых исторических и безыменных балладных песен.

Все это говорит о неувядаемой любви русского народа вплоть до нашего времени к образу Ильи Муромца. Содержание былинного эпоса об Илье Муромце широко известно и за пределами русской народности. В сказочных обработках некоторые сюжеты былин о могучем русском богатыре Илье Муромце встречаются в устной традиции и у других народов Советского Союза — белорусов, украинцев, коми, вотяков, чувашей, якутов, латышей, карел, финнов и др. От некоторых, например карел, коми и ненцев, записаны былины и их отрывки и в стихотворной форме.

Исключительная популярность образа Ильи Муромца среди других эпических созданий русского народа обусловлена его идейной значительностью и высоким художественным совершенством.

Илья Муромец — это образ огромной, осознающей себя, разумно, целесообразно направленной силы. Многочисленные подвиги Ильи Муромца, описанные в былинах, всегда связаны исключительно с задачей служения народу, он изображен в русском эпосе прежде всего как оберегатель родины. Илья Муромец борется с иноземными захватчиками, спасает родную землю от вражеских полчищ, побеждает чужеземных богатырей, приезжающих на Русь с враждебными намерениями. Ему также приписываются подвиги в борьбе с насильниками внутри страны, с разбойниками, от которых он очищает прямоезжие дороги, охраняя мирный труд и благосостояние народа.

Многообразны вариации обработок этих тем. Некоторые из своеобразных композиций дошли до нашего времени из глубокой старины, другие, несомненно, принадлежат уже позднейшему времени. Отдельные эпизоды передаются в разных вариантах одного и того же сюжета различно. Но неизменной всюду является идея общенародного значения богатырской деятельности Ильи Муромца. Он приезжает в Киев «граду стольнему на и́зберечь».[13] Он идет на врага

«А и ради матушки поедем свято-Русь земли», — говорит Илья Муромец, уговаривая обиженных князем Владимиром богатырей, когда те отказываются ехать на битву с Калином-царем.[15]

Я иду служить за веру христианскую

И за землю российскую,

Да и за стольние Киев-град,

За вдов, за сирот, за бедных людей.[16]

Так формулирует сам Илья Муромец свою жизненную задачу.

Значение Ильи Муромца как защитника русской земли и народа искусно выделяется особым построением былин, повествующих о борьбе Ильи с врагами родины. Былины о татарском нашествии, о борьбе Ильи Муромца против несметных полчищ татар, предводительствуемых Калином, Скурлой, Кудреванкой, Батыгой, Идолищем (имена эти чередуются в зависимости от местных традиций), обычно начинаются с изображения самого нашествия. В ярких красках, гиперболическими чертами рисуется страшная опасность, нависшая над родиной. «Собирается сила, — повествует былина, — счету нет», «на сто верст во все те четыре стороны». От «пару кониного» солнце и месяц меркнут, не видать «луча свету белого». Огромные пространства, занятые этой несметной силой, соколу в самые долгие «меженные» (т. е. летние) дни «будё не облететь», а серому волку в самые долгие осенние ночи «будё не о́брыскать». От груза войск земля изгибается «полотном», и вода из рек и озер заливает луга.[17] Предводитель татар, осадив Киев, посылает к князю Владимиру требование сдать город без бою, угрожая в противном случае учинить полный разгром Киева. Опасность усугубляется тем, что в Киеве в этот момент по тем или иным причинам не оказывается богатырей. Былины выразительно рисуют панику, охватившую князя Владимира и его придворное окружение — «князей-бояр». И вот в самую критическую минуту и появляется Илья Муромец, который один или при участии других богатырей бьется с татарскими полчищами и уничтожает их. Следует сказать, что примерно так построены все вообще былины о татарском нашествии, и те из них, в которых в качестве героев спасителей осажденного Киева изображены другие богатыри — Василий Игнатьев или Михаил Данилович. Но огромное большинство былин на эту тему посвящено Илье Муромцу, и самыми яркими красками в изображении героического подвига освобождения Киева от татар отмечены именно те былины, где героем является Илья Муромец.

Былины всегда выделяют первенствующую роль Ильи Муромца как защитника родины среди других богатырей. При нападении врага на Киев Илья Муромец быстро принимает решительные меры, чтобы собрать богатырей и направить их против врага. Пока богатыри отдыхают, набираясь силы перед боем, Илья Муромец едет в разведку. При выезде всех богатырей против вражеских полчищ Илья занимает всегда наиболее ответственное место в строю, он едет «в середину-матицу», чтобы встретиться лицом к лицу с самим предводителем татарской рати. Последний решающий удар принадлежит Илье. Он или уничтожает противника в бею, или, что значительно реже, захватывает его в плен или обращает в бегство.

Схватал он Калина во белы руки,

...............

Воздымал выше буйны головы своей,

Ударил его о горюч камень,

Расшиб его в крохи.[18]

А махнул-то он да саблёй вострою

А как са́му-то Идолишшу да в буйну голову

А во всю-то свою силу богатырьскую,

А россек он буйну голову вплоть до самого седелышка,

Розвалилсе тут Идолишшо всё на́двоё.[19]

Этот удар и решает исход битвы. Остаток войска дорубают и дотаптывают конями остальные богатыри.

На заставе богатырской Илья Муромец тоже занимает первое место. Он на ней всегда старший, атаман, разумно распределяющий силы богатырей. Он знает, кого из них нельзя послать за иноземным «нахвальщиком» в силу присущих им черт, которые в единоборстве с врагом могут погубить их «по-напрасному». Интересна деталь, которую встречаем в одной из записей нашего времени былины о заставе богатырской: когда богатыри в шатре спят, Илья Муромец один бодрствует, встревоженный замеченными им признаками близости врага.

Илья Муромец всегда побеждает, хотя и может потерпеть временное поражение. Но это бывает, как показывает былина, только в результате несчастной случайности:

Иногда рассказывается, что богатырь попадает в вырытые коварным врагом ямы-«подкопы». Но тем сильнее выделена непобедимость Ильи: уже будучи под навалившимся на него врагом, он набирается, как Антей, силы от земли («лежучи у него силы прибыло») и сбрасывает с себя врага; захваченный в плен, Илья разрывает путы и, схватив одного из татар, побивает им всю рать.

Былины часто изображают, что Илья Муромец одолевает врага после того, как тот обратил в бегство других богатырей. Поэтому уже одно имя Ильи Муромца удерживает врага. Когда же разносится весть, «что не стало во Киеве во городе славного бога́тыря Ильи Муромца», на Русь подымается вражеская «сила-армия».

Богатырская мощь Ильи Муромца приводит в ужас врага. Спасающиеся бегством татары в панике «заклинаются»:

— Не дай бог нам видать русских людей!

Неужто в Киеве все таковы,

Один человек всех татар прибил?[21]

Илья Муромец выделен в эпосе не только своей силой, но храбростью и особым характером ее. Храбрость Ильи Муромца велика, но в ней нет ненужного и вредного задора, бахвальства, она спокойна и разумна. Это в особенности оттеняется в былинах сопоставлением Ильи Муромца с некоторыми другими богатырями, например с Алешей Поповичем, в образе которого как раз подчеркивается иной характер храбрости: «он напу́ском смел», т. е. натиском, задором. Про него говорится также, что он «загре́зливый» или «загре́зовой», т. е. склонен к необдуманным, озорным поступкам. Оттеняет Илью Муромца и Ермак (в особой версии былин о Калине-царе, где изображен этот богатырь), горячий, нетерпеливый молодой богатырь, безрассудно бросающийся в бой, не дожидаясь других богатырей. В результате Ермака приходится выручать другим богатырям, так как он выбивается из сил и ему грозит гибель. Имеются варианты, в которых даже изображено, что он гибнет — «пресекается».

Сам Добрыня Никитич, пользующийся неизменной любовью народа как победитель страшного Змея, будучи поставлен рядом с Ильей Муромцем, уступает ему не только в силе, но и в храбрости. В былинах о заставе богатырской Добрыня, посланный за иноземным богатырем-нахвальщиком, пугается его чудовищного вида и зычного окрика и возвращается на заставу. Смысл этого эпизода, конечно, не в снижении образа Добрыни, а в особом возвеличении Ильи Муромца: даже доблестный Добрыня не смог устоять перед врагом, настолько тот страшен и грозен. Со словами «больше некем заменитися: видно ехать атаману самому!» едет Илья Муромец, вступает с иноземным богатырем-врагом в бой и побеждает его.

Чтобы особенно выделить Илью Муромца среди других богатырей, народ ввел в его поэтическую биографию легендарный рассказ о чудесном получении силы от неведомых странников, исцеливших Илью-сидня. Странники, наделив Илью Муромца богатырской силой, предсказывают, что ему «смерть на бою не писана». В. Я. Пропп правильно толкует эти слова странников не как волшебное заклятие, а как художественную форму для выражения сознания самого Ильи: «Они означают, что Илья навсегда исключил для себя вопрос о своей смерти... Это полное отсутствие страха смерти, полное ее исключение из своего сознания и делает его бессмертным в глазах народа».[22] В некоторых былинах рассказывается еще, что Илье часть своей сверхъестественной силы передал, умирая, богатырь Святогор, сильнейший из всех богатырей, которому было «грузно от силушки, как от тяжелого бремени», и которого земля на себе через силу носила. Этот рассказ одновременно подчеркивает и мудрость Ильи Муромца: он отказывается от вторичного принятия в себя «духа» Святогора, избегая тем грозящей ему гибели.

Народ наделил своего любимого богатыря и высокими моральными качествами. Былины показывают полное отсутствие в Илье Муромце каких-либо корыстных побуждений. Его нельзя подкупить или соблазнить более высоким положением. Тщетны попытки семьи Соловья-разбойника выкупить Соловья «золотой казной», предложение Калина-царя перейти к нему на службу — есть его «ествушку сахарную», пить его «питьица медвяные», носить «одёжу драгоценную», держать золотую казну «по надобью».[23] Найденный клад и отнятые у разбойников награбленные ими богатства Илья отдает князю Владимиру или раздает монастырям и «по миру» — вдовам и сиротам. В Илье Муромце нет тщеславия, личного честолюбия, стремления к власти. Он отказывается от предлагаемых ему по пути в Киев княжества или воеводства и других высоких почестей, так как стремится в Киев для выполнения основной задачи богатырства — служения родине, народу. Его деятельность, вся его жизнь изображены в былинах, как исключительно целеустремленные. Когда, например, князь Владимир, убедившись в том, что Илья Муромец действительно совершил подвиг победы над Соловьем-разбойником, приказывает вести богатыря в горницу и угостить его там должным образом, Илья Муромец говорит:

— Я не гость приехал да не угощатися,

А приехал с вами побрататися,

Послужить вам верой-правдою

А за тую Русь да православную.[24]

Образ Ильи Муромца отмечен чертами подлинного гуманизма. Илья беспощаден к врагу и уничтожает его, когда тот продолжает быть опасным для русского народа. Но он готов пощадить врага сдавшегося, если уверен, что он обезврежен: отпускает захваченных в плен под Черниговом (или другим городом) царевичей, дарит жизнь напавшим на него разбойникам, если те обещают бросить занятие грабежом, но убивает собственного сына, убедившись в неискоренимости в нем злых намерений, в опасности его для родины.

Одним из приемов раскрытия героического облика русских богатырей в эпосе, их мужества, отваги, физической мощи является такое изображение врага, которое создает впечатление непреоборимой, казалось бы, силы. Выше было указано построенное на поэтической гиперболе изображение надвигающейся на Киев вражеской рати. Гиперболически обрисованы и образы ее предводителей и отдельных захватчиков и насильников. Враг изображается огромных, чудовищных размеров, также и его конь. Из «хайлища» коня пышет пламя, из ушей столбом подымается дым. Таков образ Тугарина Змеевича в былине об Алеше Поповиче. Этот прием фантастически преувеличенной обрисовки врага, чтобы подчеркнуть грандиозность подвига героя, последовательно проходит через все былины об Илье Муромце.

Чудовищными чертами отмечен образ Соловья-разбойника. Свист его несет гибель всему окружающему:

И от него ли-то от посвисту соловьяго,

И от него ли-то от покрику звериного,

То все травушки-мура́вы уплетаются,

Все лазуревы цветочки отсыпаются,

Темны лесушки к земли вси приклоняются.

А что есть людей, то вси мертвы лежат.[25]

Илью Муромца предупреждают о чудовище и его губительном свисте, он все же едет по прямоезжей дороге, которую «залег» Соловей, и побеждает его. Чужеземный богатырь-враг, нагло проезжающий мимо заставы, и с которым Илья Муромец вступает в единоборство, огромен «будто сенна́ копна», конь же под ним «как сильня гора».[26] «Ископоть», т. е. яма, образовавшаяся от удара копытом, величиною «с полпечи». От грузной поступи коня колеблется земля, вода в реках и озерах выступает из берегов и т. д.[27] Былины об Идолище Поганом, возникшие, вероятно, на основе более ранних — об Алеше Поповиче и Тугарине, используют в новых вариациях чудовищные черты Тугарина для обрисовки Идолища. Чудовищной величиной и силой наделяются и послы царя Калина, Кудреванки и других татарских предводителей. Когда посол, отдав ярлык князю Владимиру, выходит на улицу и задевает своим плечом княжеские палаты, они шатаются, а от удара запираемой послом двери они перекашиваются и в них ломаются околенки.[28]

Все это служит цели еще большего возвеличения победителя столь страшных врагов — Ильи Муромца, который рядом с ними вначале кажется менее сильным.

В самом характере обрисовки врага выделено физическое и моральное превосходство над ним Ильи Муромца. Чудовищный облик врага в русском эпосе насыщен гротескными чертами, которые делают его не только страшным, но и отвратительно безобразным и в своем безобразии смешным. Уже внешний вид врага («голова с пивной котел», «глазища как пивные чашища», «нос-от на роже с локоть был» и т. п.) создает подобное впечатление. В былинах об Илье Муромце и Идолище (так же как и в былинах об Алеше Поповиче и Тугарине) отвращение к врагу в особенности вызывается сценой чудовищного его обжорства в палатах князя Владимира:

Ишшо то Идолищо великоё

По целой ковриге на нож тычет,

На нож тычет да за щеку бросат;

По целому лебедю на нож тычет,

Он на нож тычет да за другу бросат.[29]

Или:

Принесли ему лебедочку не кушену,

И не кушену лебедочку, не рушену,

Он на нож ей воткнул, совсем целком пихнул,

[С] щоки на щоку лебедку переметыват,

Уж енной щекой косьё ище вываливат.[30]

Эта отвратительная прожорливость, символически раскрывающая ненасытную алчность врага, расценивается самим Идолищем как физическое преимущество над Ильей Муромцем, как показатель мощи. Узнав от мнимого калики, под видом которого скрывался сам Илья, что богатырь Илья Муромец так же велик и по стольку же ест и пьет, как он, калика, Идолище начинает издеваться над Ильей и бахвалиться своими «богатырскими» качествами:

Бахвальство врага вызывает остроумную насмешку Ильи Муромца, уподобляющего Идолище «обжористой коровище» или «собачище», которые тоже много пили и ели и «растреснули», «окопылились» (т. е. издохли). Это ироническое уподобление снижает показные признаки силы и мощи врага, которыми тот кичится, и разоблачает его пустое бахвальство. В развязке, изображающей расправу Ильи Муромца над Идолищем, враг окончательно развенчан. Рядом с этим сатирическим образом врага выделяется подлинно героический облик Ильи Муромца, его спокойная храбрость, физическая мощь и моральное величие.

Контрастное сопоставление Ильи Муромца с противником служит и в других случаях для выделения тех или иных положительных качеств русского богатыря. Так, например, он противопоставлен в моральном отношении врагу, который, получив временное преимущество над Ильей, глумится над его старостью.[33] Когда же Илье удается сбросить с себя «нахвальщину» и сесть ему на грудь, он не издевается над поверженным врагом, а сразу же творит над ним справедливую расправу:

Илья Муромец — образ большого социального значения. Деятельность Ильи неразрывно связана с интересами народа, он — представитель народа. Не случайно поэтому он изображен в эпосе крестьянином по происхождению. Крестьянские его черты особо и любовно обрисованы былинами. Первое применение своей богатырской силы после исцеления Илья Муромец находит в трудной крестьянской работе, расчищая лесные угодья под пашню.

Пошел Илья ко родителю ко батюшку

На тую работу на крестьянскую,

Очистить надо пал от дубья-колодья:

Он дубье-колодье всё повырубил,

В глубоку реку повыгрузил.[35]

Чистили тут поженку родители

О эту ли о Сафат-реку,

И после обеда родители отдо́х держа́т.

Начал Ильюшенька работати,

Пенья-дубья все повыломал,

Во Сафат-реку повыбросал.[36]

Былины особенно подчеркивают, что это крайне тяжелый труд и вместе с тем такой необходимый для крестьян. Родители Ильи Муромца говорят:

— Работали мы три дня и три ночи,

Не могли бы мы сделать половиночки.[37]

И с глубоким удовлетворением они замечают:

— Тут поля да будут чистыи,

Для хлебушка будут очень удобные.[38]

Картина очистки пашни наиболее традиционна в былинах об исцелении. Но рядом с ней встречаются и другие, рисующие крестьянские заботы и хлопоты Ильи Муромца:

Он завидел-ле в поли ноньци скот ходит,

Он как из поля скота ноньце выганивал,

Как полё-то сырым дубьем огораживал,

Он ведь рвал тут как дубьицо с кореньицом,

Он оклал, огородил людям на удивленьицо.[39]

В этих эпизодах происходит сближение Ильи Муромца с другим богатырем-крестьянином Микулой Селяниновичем.

Мотивы героического труда встречаются помимо былин об исцелении и в некоторых других былинах об Илье Муромце. Проезжая по непроходимым Брынским лесам, Илья вырывает деревья, преграждающие путь, и «намащивает мост», т. е. закидывает болота и топи вырванными деревьями и сучьями для прохода:

А как он приехал к лесу те́мному,

Соходил-то он да со добра́ коня,

А лево́й рукой-то он коня ведет,

А право́й рукой дубье рвет да ведь с ко́ринём,

С ко́ринём рвет да ведь мост мостит.[40]

В позднейших вариантах этот образ развертывается в картину постройки дорог и мостов через реки:

Верьсто́вые столбики он повыставил,

Калиновы мостики повымостил.[41]

В соответствии с общим крестьянским обликом Ильи Муромца былины подчеркивают его простоту, иногда в таких мелких и тонких деталях, как «кулак молодецкий», в который Илья высматривает врага рядом с Добрыней Никитичем, пользующимся «трубочкой подзорной».[42]

Закономерно постоянное противопоставление в былинах именно Ильи Муромца князю Владимиру и его придворным, «князьям-боярам». Последние ненавидят Илью Муромца, которого презрительно называют «мужичищем-деревенщиной», «сельщиной-деревенщиной». Уже в первый же приезд Ильи Муромца в Киев происходит столкновение. Князья-бояре, иногда и сам князь Владимир не верят тому, что Илья Муромец проехал дорогой прямоезжей, которая «залегла» от Соловья-разбойника, укоряют его во лжи, осыпают яростными насмешками:

Следующая за этим сцена смертельного перепуга князя и бояр от свиста Соловья, представляя их в самом жалком и постыдном состоянии («На корачках по двору наполза́лися», «По крылечушку в терем ползком ползут», князь падает со стула, «А три-то часу он, князь, без души лежал» и т. п.), заключает апофеоз «деревенщины», который один спокоен и только усмехается слабости и трусости чванливых бояр. Противопоставление здесь, таким образом, носит социальный характер.

Во многих былинах показано, что князь и бояре всячески оскорбляют и унижают Илью Муромца. Князь Владимир «забывает» позвать его на пир, а когда Илья приходит незваным, не оказывает должного почета. Во время общего одаривания за службу Илья Муромец оказывается обойденным. Бояре всеми средствами добиваются опалы Ильи, клевещут на него, опорочивают его в глазах князя. Князь слушает их клеветнические наветы, «отказывает» богатырю в Киеве и даже обрекает его на голодную смерть в заключении.

Воскричал князь Владимир стольне-киевской

Своим громким голосом:

— Посадить его в погреб глубокие,

В глубок погреб да сорока сажен,

Не дать ему не пить не есть да ровно сорок дней,

Да пусть он помрет собака и с голоду.[45]

Это и создает обычно изображаемую в былинах тревожную и опасную для Киева ситуацию при наступлении врага: Киев оказывается без главного его защитника, другие же богатыри, оскорбленные поступками князя Владимира, тоже покидают его двор.

В свою очередь Илья Муромец относится к боярам с презрением, называет их «толстобрюхими» и «кособрюхими», укоряет князя, что он «думу думает» с ними, а не с богатырями. Былины показывают, что это презрение оправдано. Бояре изображены не только трусливыми, но и жадными, злобными, завистливыми. Им приписывается и прямая измена. В некоторых былинах говорится, что как только Илью Муромца заключают в погреб и богатыри разъезжаются, бояре сообщают врагам Русской земли, что Киев-град «пустой стоит».[46]

Конфликт Ильи Муромца с князем Владимиром и боярами ярко очерчивает нравственное превосходство богатыря, его благородство, верность патриотическому долгу. Несмотря на все оскорбления, Илья подавляет в себе законное возмущение и обиду и по зову князя Владимира выступает на защиту Киева. Не случайно тема «ссоры» в большинстве былин объединяется с разными обработками сюжета о татарском нашествии, включаясь в них органически. Это большая творческая удача создателей былинного эпоса. Во многих из этих былин величавый образ Ильи Муромца достигает высокой степени совершенства. С другой стороны, в некоторых былинах изображен бунт Ильи Муромца против князя, особенно подчеркивающий классовый характер конфликта. Илья, не позванный на пир к князю, отстреливает маковки золоченые с теремов и церквей и на эти маковки открывает свой пир против самих палат князя Владимира. На этот пир он созывает своих друзей — «голей кабацких», т. е. киевскую голытьбу. Так былина противопоставляет два антагонистических лагеря: князь Владимир с боярами и Илья Муромец с беднейшей частью киевских жителей, с народом. Тема дружбы Ильи с голытьбой проходит через многие былины. Естественно поэтому возникает особая редакция былины о Калине-царе, где Илья Муромец действует вместе с богатырем Василием Игнатьевым, являющимся в былинах представителем городской голытьбы. В былине изображена их близость и дружба.[47]

Таков, в общих очертаниях, образ Ильи Муромца, каким он сложился в итоге своего развития на протяжении столетий и каким мы знаем его по записям былин XVIII—XX веков. Указанные черты этого образа, коллективно созданного русским народом, рассыпаны по многочисленным и разнообразным вариантам, вырисовываются в различных эпизодах. Эти черты в совокупности образуют тот целостный монументальный образ безупречного воина — слуги народа, который выступает в русском эпосе как гениальное обобщение жизненного опыта народа, как выражение его идеальных представлений о народном герое и который живет в сознании народа-творца до сих пор.

Характерно, что при включении Ильи Муромца как эпизодического персонажа в былины, посвященные другим богатырям, Илья Муромец сохраняет выработанный поэтической традицией облик. В былинах о Добрыне и Дунае он мудро мирит обоих богатырей, то укоряя их в запальчивости и неправильных поступках, то, наоборот, оправдывая с точки зрения богатырской чести поведение каждого из них.[48] В качестве мирного посредника Илья Муромец выступает в некоторых былинах об Алеше Поповиче и сестре братьев Петровичей-Сбродовичей, улаживая конфликт и устраивая свадьбу Алеши с девушкой,[49] и в былинах о Дюке Степановиче. В них он, хотя и признает неправоту Чурилы и при каждом новом закладе поручается за Дюка против князей и бояр, поддерживающих Чурилу, но просит простить последнего, когда тот проигрывает заклад. Также и в некоторых былинах о Добрыне и Алеше Илья в последней сцене-развязке вступается за Алешу Поповича. Алеша, конечно, виноват, но он — богатырь и потому надо сохранить ему жизнь.[50]

Илья Муромец всегда на стороне правды и справедливости. В былинах о Сухмане и Даниле Ловчанине он предостерегает князя от опрометчивых и недостойных поступков, вызывая тем раздражение князя, который велит заключить Илью в погреб.[51] По настоянию Ильи Муромца князь Владимир посылает в поле проверить рассказ Сохматия (Сухмана) о битве с татарами.[52] В этих былинах Илья Муромец — носитель обличительных тенденций эпоса. Интересно используется образ Ильи Муромца — помощника-заступника в одной из былин о Добрыне и Алеше. Когда Алеша Попович привозит ложную весть о смерти Добрыни и угрозами пытается склонить его жену на брак с собой, к Илье обращается мать Добрыни, прося съездить в поле и проверить сообщение Алеши. Илья едет в поле, находит спящего Добрыню, будит его, рассказывает о готовящейся свадьбе и тем предотвращает насильственный брак «от живого мужа».[53] Неоднократно включают Илью Муромца и в былины о Дунае. Он едет в Литву в числе других сватов. К нему прежде всего обращается Дунай за помощью. Иногда его, вместо Добрыни, Дунай просит отвезти Апраксию в Киев[54] и т. д.

Чрезвычайно редки случаи некоторого затемнения образа Ильи Муромца, что каждый раз объясняется записью от плохого исполнителя, принадлежащего к тем «безобразным пачкунам», о которых упоминал А. Ф. Гильфердинг.[55] В былинах же, записанных от истинных мастеров, вплоть до нашего времени, образ Ильи Муромца сохраняется в неизменном своем величии.

Народ, воспевая своего любимого богатыря, любовно подбирает уменьшительные имена с ласкательным оттенком: Ильюшка, Илейко, Ильюшенька, часто просто называет его «старо́й», вкладывая в это слово все свое уважение к умудренному опытом богатырю. Образ Ильи Муромца увенчан в эпосе великолепным внешним портретом — одним из превосходнейших образцов живописи словом:

Ехал стар по чисту полю,

По тому роздолью широкому,

Голова бела, борода седа,

По белы́м грудя́м росстилаетси,

Как скаче́н жемчуг россыпаетси,

Да под старым конь наюбел-бело́й,

Да ведь хвост и грив’ научер-черна.[56]

Историческая и социальная обусловленность богато разработанного образа Ильи Муромца ясна. Вполне определенно выступают воплощенные в этом образе народные идеалы. Но целый ряд вопросов конкретного порядка, связанных с возникновением и развитием образа, до сих пор не разрешен.

Неизвестно, когда именно и в какой части старой Руси стали складываться первые былины об Илье Муромце. Неизвестно также, являлось ли какое-либо определенное лицо историческим прототипом этого эпического образа. С этой стороны былинный образ Ильи Муромца является наиболее загадочным среди других главнейших богатырей русского эпоса.

Не дают никаких нитей для освещения вопроса о месте и времени возникновения образа Ильи Муромца и древнерусские летописи: имя Ильи Муромца в них нигде не упоминается, в то время как летописные заметки донесли до нас имена Добрыни Никитича и Алеши Поповича.

И хотя эти летописные заметки (в особенности об Алеше Поповиче) не имеют исторической достоверности и отразили уже сложившиеся эпические сказания об этих героях, все же некоторые из них дают возможность предположить в их основе какие-то местные исторические воспоминания, представить, как мог развиваться образ.[57] Отсутствие летописных упоминаний об Илье Муромце побудило даже искать его в летописях под другим именем. Так, Н. Д. Квашнин-Самарин пытался отождествить Илью Муромца с упомянутым под 1000 годом в Никоновской летописи богатырем Рогдаем, который «наезжал» на триста врагов и смерть которого оплакивал князь Владимир.[58] Однако гипотеза эта была совершенно шаткой, и сам Квашнин-Самарин впоследствии от нее отказался.[59]

Древнейшее упоминание в письменном документе об Илье Муромце как богатыре относится к 1574 году. Оршанский староста Филон Кмита Чернобыльский пишет в этом году к троцкому кастеляну Остафию Воловичу, жалуясь на свое бедственное положение, на голод и холод, которые ему приходится терпеть. Говоря об отсутствии помощи и заботы, Кмита вспоминает о богатырях Илье Муравленине и Соловье Будимировиче, намекая на сходство своего положения с положением богатырей. По смыслу этого упоминания эти богатыри так же, как и он, находились в пренебрежении, пока не наставал час, когда без них нельзя было обойтись.[60]

Это письмо ясно свидетельствует о том, что в XVI веке в Западной Руси былины об Илье Муромце были настолько хорошо известны, что вполне могли быть понятны глухие намеки на них и проводимая аналогия.

Прямое указание на установившуюся к этому времени популярность былин об Илье Муромце находим в путевых записках немецкого путешественника Эриха Лассоты от 1594 года, в которых среди описаний киевских достопримечательностей имеется упоминание о гробнице Ильи Моровлина (Eliae Morowlin), «знаменитого героя или богатыря, о котором рассказывают много басен».[61]

В дальнейшем имеется уже целый ряд свидетельств об Илье Муромце как угоднике, погребенном в Киево-Печерской лавре.[62] В этом предании о мощах Ильи Муромца можно видеть опоэтизирование народом своего любимого богатыря путем отождествления былинного Ильи Муромца с каким-то святым лавры, случайно носившим то же имя. Но все это не дает еще никаких данных об историческом Илье.

Интересный материал, связанный с вопросом о возникновении былин об Илье Муромце, дают германские средневековые саги.

В поэме Ломбардского цикла «Ортнит» (начало XIII века) выводится дядя и помощник короля Ортнита Ilias von Riuzen (Илья из Руси), могучий герой, помогающий Ортниту в военном походе добыть себе невесту. Этот эпизод поэмы напоминает летописное предание о дяде князя Владимира Святославича Добрыне, добывающем для князя в жены полоцкую княжну Рогнеду, а также напоминает былину о Добрыне-свате («Дунай»), основанную на этом предании.

В норвежской саге о Дитрихе Бернском (Тидрек-сага) упоминается Ilias, ярл Греции (Jarl af Greka), побочный брат Владимира, короля Руси и Польши (Ruzciland, Pulinaland). Происхождение Ильи от наложницы своего отца тоже заставляет вспомнить предания о князе Владимире как сыне наложницы князя Святослава Малуши и о Добрыне — брате Малуши. В дальнейшем повествовании саги, в эпизоде сражения, которое король Владимир дает Аттиле под Полоцком, ярл Греции (следовательно, тот же Ilias) в единоборстве с Гильдибрандом вышибает его из седла. В последующем эпизоде — осады Аттилой Смоленска — снова появляется брат короля Владимира, но уже именуемый ярлом Ироном (Jarl Iron). Он идет в стан Аттилы, и тот ставит его главой русского царства. Имя Ильи упоминается и в других сагах XII—XIII веков, так, например, в саге Битерольфа половины XIII века встречается Elias von Reussen. Все упомянутые герои саг — дядя Ортнита Ilias, Ilias af Greka, Elias в саге Битерольфа, ярл Iron — явно отождествляются.[63]

Выдержанность имени Ильи, постоянное указание в сагах на его русскую национальность и на близость к «королю Руси» Владимиру, упоминание при этом русских городов — Смоленска, Киева, Полоцка — не оставляет сомнения в том, что Илиас саг и Илья Муромец былин — одно лицо. Однако материал саг не дает никаких оснований предполагать, что Илья вошел в западный эпос непосредственно из исторической действительности. Слишком очевиден эпический характер всех упоминаний об Илье в сагах, при этом явно смешение преданий об Илье Муромце и о Добрыне. В образе Илиаса саг, могучего богатыря, совершающего ряд подвигов, чувствуются отголоски русских былин. Если же Илья саг вошел в западный эпос из русских былин, следует признать, что какой-то круг былин или преданий об Илье Муромце, приуроченный к князю Владимиру как к эпическому центру, сложился уже в XII веке.

Следует отметить, что такое решение вопроса об Илиасе саг в свое время оспаривалось, однако весьма неубедительно. Отмечалось, что совпадения в именах и в некоторых мотивах западных саг и русских былин могли якобы быть случайными.[64] С другой стороны, были попытки истолковать имя Ilias как видоизмененное Eligas и предположить, что с этим именем вошли в саги южнорусские предания об Олеге Вещем, которые, «пройдя сквозь призму германского народного творчества», дали будто бы «соответствующее отражение на русской почве в героическом образе русского Ильи Муромца».[65] Мысль эта неубедительна не только вследствие чрезвычайной сложности предполагаемого происхождения былинного Ильи Муромца, но и потому, что ей противоречит весь яркий национальный колорит изображения народного героя.

Таким образом, положение о том, что в западных сагах есть отзвуки эпических сказаний об Илье Муромце и что, следовательно, в XII веке эти сказания уже существовали, остается в силе. Однако данные саг вопроса об историческом прототипе Ильи Муромца тоже никаким образом не решают.

Для решения вопроса о месте и времени возникновения первых сказаний о народном герое было использовано прозвище Ильи — Муромец. То обстоятельство, что в ряде древнейших упоминаний об Илье это прозвище дается в форме Муровец, Моровец, Муравленин, Моровлин (письмо Кмиты Чернобыльского, «Путевые записки» Эриха Лассоты, некоторые пересказы былины о первой поездке Ильи в записях XVIII века) дало повод Вс. Миллеру связать Илью с городом Моровийском или Моровском Черниговского княжества, недалеко от которого находился и древний город Карачев, упоминаемый летописью начиная с XII века. Согласно этой гипотезе Муром явился лишь позднейшей заменой Моровийска, так же как село Карачарово или Карачаево — заменой Карачева.[66] Главным основанием для предположения о Черниговщине как родине первоначальных сказаний об Илье Муромце явилась мысль о том, что при первой поездке именно из Моровска Илье естественно было бы ехать через свой стольный город к Киеву и освобождать его от силы басурманской (сначала, быть может, половцев, затем татар).[67]

Однако нельзя не согласиться с Д. С. Лихачевым, что гораздо более естественным является тот путь Ильи, который рисуется в былинах — через Чернигов из Мурома. «Чернигов находился как раз на обычном пути из Мурома в Киев: так обычно ездили в XI и XII веках», — пишет Д. С. Лихачев. Путь через стольный город Черниговского княжества был естественен для Ильи тем более, что Муромо-Рязанская земля «в древнейшую пору входила в состав Черниговского княжества». Моровийск же находился к югу от Чернигова, поэтому ехать через последний в Киев было невозможно.[68]

К этому следует добавить, что рядом с указанной формой Муравленин, Муровец и т. п. в древнейших записях имеется и форма Муромец. Так, если в упоминаниях второй половины XVI века из западной и южной России наличествует первая форма, то в известном «Сказании о киевских богатырях, как ходили во Царьград...» в списке начала XVII века, а также в ряде пересказов XVIII века былины о первой поездке употреблена форма Муромец.

Таким образом, нет никаких оснований прикреплять Илью Муромца к Черниговскому княжеству и относить сюда возникновение первых эпических сказаний о нем. Очевидно, мы здесь имеем дело с местными муромо-рязанскими преданиями, которые уже довольно рано стали включаться в киевский цикл. Былинный рассказ о поездке муромо-рязанского богатыря в Киев, в эпический центр богатырства, аналогичен рассказу о поездке в Киев ростовского богатыря Алеши Поповича.[69]

Д. С. Лихачев очерчивает, примерно, и время, когда могли начать складываться былины об Илье Муромце: не ранее второй половины XI века, когда «стала усиленно развиваться и сама областная местная культура», и не позднее XII века, «когда еще помнили о тесной связи между родиной Ильи — Муромом — и Черниговом.[70]

Итак, в основу первых героических песен об Илье Муромце легли, по-видимому, какие-то местные муромо-рязанские предания. Но с какими конкретными фактами мог быть связан первоначально образ Ильи Муромца, так и остается невыясненным. Возможно, что он, как и ряд других образов героического эпоса, не имел определенного исторического прототипа, а явился плодом художественной фантазии народа. Но, очевидна, уже с самого начала этот образ наделен был чертами, ставшими его основой, — чертами могучего богатыря, защитника Русской земли и народа.

Наметить примерный круг сюжетов, которые уже в XII веке были связаны с именем Ильи Муромца, можно только предположительно. Если в XII веке Илья Муромец уже вошел в киевский цикл русского эпоса, то к его имени, конечно, приурочивались былины, возникавшие на основе событий борьбы русских с кочевниками в дотатарский период этой борьбы. Очевидно, к этому кругу произведений относятся многочисленные былины о встречах Ильи Муромца в поле с вражескими богатырями — Збутом, Жидовином, Сокольником и другими. По-видимому, одной из самых ранних былин в цикле былин об Илье Муромце явилась былина о Соловье-разбойнике, отразившая сюжет, характерный еще для доклассового эпоса (борьба героя с чудищем, в образе которого обобщенно представлены враждебные людям силы). Некоторые из ранних былин о единоборстве с вражеским богатырем тоже сохранили и более древние мотивы, например былина о Сокольнике — мотив встречи с незнаемым сыном. Возможно, что и былина об Идолище Поганом, возникшая на основе более ранней былины об Алеше Поповиче и Тугарине, сложилась еще в дотатарское время, поскольку обрисовка Идолища как предводителя татарской рати встречается далеко не во всех текстах былины и не органична для данного сюжета.[71]

Во всех этих былинах Илья Муромец уже наделен чертами могучего богатыря, одолевающего страшных, кажущихся непобедимыми врагов, превосходящего силой и храбростью других богатырей. Намечен в основном и нравственный облик Ильи Муромца: его патриотические устремления, неподкупность, беспощадное отношение к врагам родины и народа. Эти черты, например, органически входят в сюжет о Соловье-разбойнике, что и доказывает их исконность.

В дальнейшем, под воздействием новых исторических переживаний, эти ранние героические былины переоформились в повествования о встречах, столкновениях и битвах с татарами. Процесс этот в свое время четко обосновал Н. А. Добролюбов, указавший, почему именно в эпоху татаро-монгольских нашествий народ обратился к преданиям минувшего времени. Князья не оправдали народных ожиданий, надежд. Они «истощили свои силы в удельных междоусобиях и вовсе не умели оказать энергического противодействия страшным неприятелям». Народ «невольно сравнивал нынешние события с преданиями о временах давно минувших и грустно запел про славных могучих богатырей, окружавших князя Владимира. Песня эта была сначала горьким упреком настоящему, а потом, доставляя народу забвение и даже утешение, стала увлекать его и заставляла применять прежние события к современному течению дел. Таким образом, богатырей Владимировых заставили сражаться с татарами и самого Владимира сделали данником „грозного короля Золотой орды, Этмануйла Этмануйловича“».[72]

Даже такая бесспорно ранняя былина, как «Илья Муромец и Соловей-разбойник», получает некоторые, правда чисто внешние детали, связывающие ее с впечатлениями позднейшего времени — борьбы с татарами (прозвища Соловья — Одихмантьев, Рахматович и т. п.). В былинах о встречах Ильи Муромца с чужеземными богатырями последние начинают именоваться татарами, а в былины об Идолище входит тема татарского нашествия: Идолище приводит татарское войско, осадившее Киев; Илья, расправившись с насильником Идолищем в палатах князя Владимира, истребляет затем татарскую рать.

В это время возникают и новые былины как непосредственный отклик на события татаро-монгольских нашествий, как обобщенное отражение впечатлений от этих событий. К этому периоду относятся самые замечательные былины героического цикла на тему борьбы русских богатырей с иноземными захватчиками — былины об Илье Муромце и Калине-царе, известные в нескольких версиях (Илья Муромец, Самсон и Калин-царь; Илья, Ермак и Калин-царь; Камское побоище и др.) и в большом числе разных редакций. В этот период окончательно складывается эпическая характеристика Ильи Муромца как неподкупного и самоотверженного защитника родной земли. Образ, наметившийся уже в ранних былинах, получает дальнейшее развитие и обогащается новыми чертами, но в том же направлении. В данный период определяется также и главенствующая роль Ильи Муромца среди других богатырей киевского цикла.

В эпоху борьбы с татарами возникает в эпосе и тема антагонистических взаимоотношений Ильи Муромца с князем и боярами. В былинах о татарских нашествиях постоянно говорится о том, что Илья Муромец незаслуженно посажен князем, часто по наущению бояр, в погреб или изгнан из Киева, а остальные богатыри отказываются служить князю.

Появление в эпосе этой темы обусловлено было растущим социальным неравенством, осознаваемым народными массами. Тема органически связана с основным содержанием былин о героических подвигах Ильи Муромца в борьбе с иноземными захватчиками и с образом самого героя: именно отсутствие богатырей, а главное Ильи Муромца, создает страшную опасность для Киева, когда его осаждает враг; согласие Ильи Муромца выступить в защиту Киева, несмотря на нанесенное оскорбление, в особенности выделяет высокий моральный облик богатыря-патриота. Органичность темы антагонизма для былин о татарских нашествиях, которую наблюдаем в записях XVIII—XX веков, не оставляет сомнений в наличии этой темы уже в эпосе XIII—XIV веков.

Тема антагонистических отношений в былинах об Илье Муромце звучит особенно остро вследствие постоянных указаний на крестьянское происхождение Ильи Муромца. Последнее придает особую окраску и всем подвигам Ильи, противопоставляя его не только князю и его «князьям-боярам», но и богатырям из других сословий. Торжество именно «крестьянского сына» в былинах получает такое же звучание, как победы и удачи крестьянского сына Ивана в сказках. Крестьянские черты Ильи Муромца всегда выделяются в былинах. Как было уже указано, первый подвиг после получения силы — это помощь родителям в их трудной крестьянской работе. В некоторых былинах на крестьянское происхождение Ильи Муромца делается особый акцент, чтоб усилить эффект конечного торжества Ильи и резче противопоставить богатыря князю и боярам. Таковы, например, многие варианты былины о Соловье-разбойнике, заключительная сцена которых содержит, как было уже указано, социальное противопоставление, насмешку над князем и боярами. Вероятно, вначале, когда возникла былина, данная сцена еще не имела такого характера, была без элементов социальной сатиры. В ней просто изображались последствия губительного свиста Соловья, чтобы подчеркнуть огромное значение подвига Ильи Муромца, как это мы видим в некоторых записях, например:

И лишь позже, с развитием в эпосе темы антагонистических противоречий сцена, рисующая последствия страшного свиста Соловья-разбойника, была использована в целях социальной сатиры.

Когда же именно установился в эпической биографии Ильи Муромца мотив его крестьянского происхождения? Является ли эта черта исконной, или она вошла в эпос в более позднее время как естественный момент в развитии образа, вызванный стремлением сделать любимого народного богатыря, носителя глубоко демократических черт, и по происхождению крестьянином?

Вопрос этот и до сих пор не получил своего окончательного разрешения. В досоветской науке твердо установилось положение о позднем, не ранее конца XVII — начала XVIII века, возникновении этого мотива. Это положение связано было главным образом с концепцией происхождения эпоса в княжеско-дружинной среде. По данной концепции былины стали достоянием крестьянства только в сравнительно поздний период развития эпоса, будучи занесены в крестьянскую среду скоморохами в период гонений на них. Тогда якобы закономерно было и превращение Ильи Муромца, первоначально воина-дружинника, в крестьянского сына.

Вместе с тем обоснованием более позднего возникновения мотива крестьянского происхождения Ильи Муромца явилась также органическая связь этого мотива с былиной об исцелении Ильи Муромца, признаваемой одной из более поздних в цикле, посвященном любимому народному богатырю.[74]

В свете современных представлений о народных корнях русского эпоса вполне возможно представить выделение крестьянства Ильи Муромца и в более раннее время. Однако, была ли эта черта в эпосе об Илье Муромце исконной, остается невыясненным. Все-таки остается в силе тот факт, что возникновение данного мотива связано с былиной об исцелении. В пересказах XVIII века былины о первой поездке Ильи Муромца, о крестьянстве богатыря говорится только тогда, когда рассказ начинается с эпизода исцеления. В других Илья называется «урожденцем города Мурома» (или Мурова). В XVIII веке вообще этот мотив встречается не часто. В былине сборника Кирши Данилова его нет. Нет и в списках «Сказания о киевских богатырях», один из которых относится к началу XVII века; это первая из известных записей произведения, сложенного на основе былин, в котором упоминается Илья Муромец.

Остается неопровергнутым и положение о том, что сюжет «Исцеления» сложился вначале в виде устного прозаического рассказа легендарного характера на основе сказок о богатырях-сиднях и только впоследствии (по В. Ф. Миллеру, не ранее конца XVIII века) исполнители стали переоформлять этот рассказ в былину. М. О. Скрипиль высказал предположение, что былина «сложилась в связи с развитием духовного стиха в его ранних формах».[75] Это предположение передвигает возникновение былины об исцелении к более раннему времени, чем это делал В. Ф. Миллер, а именно к XIV—XV векам.[76]

Таким образом, более вероятным остается все же предположение о том, что мотив крестьянского происхождения Ильи Муромца возникает в эпосе не сразу, а в процессе развития образа. Быть может, это действительно произошло уже в XIV—XV веках (возможно и позднее), когда усиливаются социальные противоречия, так как благодаря данному мотиву конфликт между Ильей Муромцем и князем с боярами получал особую остроту.

Вместе с былиной об исцелении и мотивом крестьянского происхождения Ильи Муромца в эпос входит указанный выше эпизод помощи родителям в их работе, изображение трудового подвига Ильи.

Еще более поздним является наименование Ильи Муромца «старым казаком». Следует полагать, что оно вошло в былины в XVII веке, когда казачество стало играть видную роль в народных восстаниях, и слово «казак» могло приобрести смысл эпитета, указывающего на независимость, свободолюбие, воинственность. Существует предположение, что определение «старый» могло указывать вначале не на возраст, а на принадлежность к исконному казачеству, к «кадровым» казакам, которые носили такое наименование.[77] И лишь в дальнейшем этот эпитет был уже осмыслен как указание на возраст, что нашло соответствие с такой чертой поэтической биографии Ильи Муромца, как начало его богатырских дел в зрелые годы (сидел сиднем «тридцать лет и три года»). Каково бы ни было происхождение эпитета «старый казак», он придал образу Ильи Муромца особую окраску, подчеркивая боевой дух богатыря, его независимый, непокорный характер.

В XVII веке в обстановке народных антиправительственных движений получила дальнейшую разработку и была оформлена в самостоятельную былину тема ссоры Ильи Муромца с князем Владимиром и боярами, присутствовавшая, как мы видим, уже в былинах о татарских нашествиях. В образ Ильи Муромца включаются теперь новые черты — открытое бунтарство против князя, дружба с киевской голытьбой. Создается былина о собственном пире Ильи Муромца с голями кабацкими на отстреленные с церквей и теремов золоченые маковки и кресты. Перепуганный князь спешит «помириться» с разбушевавшимся богатырем. Он посылает Добрыню Никитича уговорить Илью Муромца сменить гнев на милость и прийти на «княженецкий» пир. Социальная тема эпоса, конфликт между правящей верхушкой и Ильей Муромцем, представителем народа, достигает в этой былине особенно большой остроты.

Тогда же, очевидно, складывается и другая былина об Илье Муромце, где богатырь тоже обрисован как друг «голей кабацких». Когда целовальники «царева кабака» отказываются дать Илье Муромцу вина ни в долг, ни за его золотой нательный крест, богатыря угощают голи кабацкие на свои гроши. Тогда Илья Муромец, чтобы в свою очередь угостить голей, разбивает погреба и выкатывает бочки с вином.

С исторической действительностью XVII века связано и возникновение былины «Илья Муромец на Соколе-корабле»: плывущий на этом корабле по морю Хвалынскому вместе с другими богатырями, а иногда и со Степаном Разиным, Илья Муромец отражает нападение крымских татар или турок, в чем несомненны отголоски казачьих походов в Каспийское море и на низовья Волги и Дона. Так, Илья Муромец становится предводителем казаков в их исторической борьбе с турками и ногайскими татарами. Как отзвук Разинского движения может рассматриваться не только включение Разина в состав плывущих вместе с Ильей Муромцем на Соколе-корабле, но и создание особой версии сюжета — о поражении Ильей Муромцем орла, пытающегося потопить корабль. Не лишено вероятия предположение, что в этом столкновении богатыря с орлом аллегорически изображено столкновение разинских стругов с царскими «орлёными» судами или с тем правительственным кораблем, который носил наименование «Орла». Таким образом, Илья Муромец здесь уже непосредственно включается в фольклор о народных движениях XVII века.

Цикл былин об Илье Муромце обогащается и другими путями. Стремление пополнить поэтическую биографию Ильи Муромца новыми славными его делами вызвало сложение сюжета о трех поездках Ильи с использованием более ранней былины об Илье Муромце и разбойниках и ряда сказочных мотивов. Таковы проходящий через всю былину мотив испытания судьбы на трех дорогах, раскрытие злых умыслов злодейки-чаровницы, нахождение клада. Черты Ильи Муромца, создающие его идеальный облик и ставшие уже к этому времени традиционными — огромная сила и храбрость, проницательный ум и смекалка, бескорыстие — находят в былине «Три поездки» выражение и подтверждение в новых поступках героя: в том, как он легко расправляется с сорокатысячной ватагой разбойников, в том, как он проникает в тайну подложной кровати, в том, что он не пользуется для себя найденными сокровищами.

По замыслу создателей былины, она, очевидно, должна была завершить эпическую биографию Ильи Муромца, так как в ряде записанных вариантов богатырь, после того как находит клад и отдает его (князю Владимиру, монастырям и церквам, сиротам), едет в киевские пещеры и там «ока́меневает». В данной былине подчеркивается старость Ильи Муромца. Обычный зачин былины в ее наиболее целостных вариантах —

А ездил-то стар по чисту полю,

Ото младости ездил до старости,

Ото старости ездил до гробной доски.[78]

Иногда даже ему приписывается лирическое раздумье над своей старостью:

Ах ты старость, ты старость ты старая,

А старая старость глубокая,

................

Застала ты старого в чистом поле...[79]

Превращение богатырей в камни, скрытие их в каменных горах — один из распространенных мотивов мирового фольклора. По смыслу легенды богатыри временно уходят из жизни людей, превращаясь в камни, в скалы, горы, чтобы вернуться к подвигам, когда придет в них нужда.[80]

В русском героическом эпосе также встречается мотив окаменения. Но он в большинстве случаев получает морально-религиозную трактовку. В известной сибирской былине, записанной поэтом Л. Меем и опубликованной под заглавием «С каких пор перевелись витязи на святой Руси»,[81] все богатыри превращаются в камни после того, как они дерзнули поднять мечи на «силу нездешнюю». Совершенно правильно было уже отмечено в литературе, что такая трактовка «окаменения» не соответствует общей направленности народного эпоса и, очевидно, привнесена извне.[82]

Морально-религиозный характер имеет концовка с окаменением Ильи Муромца и в ряде вариантов «Трех поездок»: он уходит в киевские пещеры «спасаться» и там окаменевает после того, как раздает найденное богатство на построение церквей и монастырей. Влияние церковно-религиозной идеологии и историческая ограниченность сознания народа здесь явны. Очевидно, именно вследствие такого характера концовки, который не соответствовал общему духу былин об Илье Муромце, третья часть былины не получила особенно широкого распространения и часто отбрасывалась.[83] Сложилась же былина с ее последней частью, конечно, под воздействием легенды о наличии в Киево-Печерской лавре мощей Ильи Муромца, следовательно, не ранее XVII века.[84] Так, смерть Ильи, как и начальный момент его богатырской деятельности — чудесное получение силы, одинаково оказались овеянными легендой.

Подобно былине о трех поездках, уже в процессе дальнейшего расширения поэтических биографий и Ильи Муромца и Добрыни Никитича складывается самая поздняя былина цикла — о встрече в поле и столкновении этих двух богатырей. Братание, которое последовало за схваткой богатырей в единоборстве, объясняет то положение Добрыни возле Ильи, которое установилось в эпосе: как «младшего брата» Ильи и его правой руки. Стремление раскрыть начальный момент в сближении друг с другом самых популярных богатырей русского народа и вызвало сложение данной былины. Образ Ильи Муромца пополняется новой чертой: он ищет встречи с молодым богатырем, чтобы ввести его в общий богатырский круг. Когда до него доходит слава о новом сильном богатыре Добрыне Никитиче из Рязани, Илья Муромец едет в Рязань. После встречи, единоборства и братания, Илья предлагает Добрыне ехать с ним в Киев. Этим и оканчиваются обычно лучшие обработки сюжета.

Былина возникла, вероятно, уже в XVIII веке в северовосточных районах распространения эпоса, так как известна только в записях из этих районов и не ранее конца XIX века. Но к этому времени былина уже прочно вошла в традицию Пинежья, района р. Кулоя и Зимнего берега Белого моря.

Былина «Илья Муромец и Добрыня» — последняя по времени возникновения в цикле былин об Илье Муромце, принадлежащих коллективному творчеству русского народа. Но сложилась она, как и «Три поездки Ильи Муромца», уже не под непосредственным воздействием самой исторической действительности, а на основе некоторых устоявшихся в эпосе героических мотивов.

Такого рода новообразования внутри самого эпоса встречаются и позже, вплоть до нашего времени. Таковы былина о женитьбе Ильи Муромца, записанная в конце 1930-х годов в Пудожье,[85] и ряд былин М. С. Крюковой (тоже в записи тех же лет) о разных подвигах, а также семейных делах Ильи Муромца.[86]

Но все эти былины — плод размышлений и художественного вымысла тех сказителей, от которых они записаны. В эпическую традицию они не вошли, общим народным достоянием не стали и интересны лишь постольку, поскольку в самом факте их сложения своеобразно проявился огромный, не затухающий интерес народных сказителей к героическому образу Ильи Муромца.

Об этом свидетельствует и та непрекращавшаяся в течение многих столетий творческая разработка образа Ильи Муромца в традиционных былинах о нем, которую находим в многочисленных записях этих былин в XVIII—XX веках.

Цикл былин об Илье Муромце складывался в течение нескольких веков. С каждым новым былинным сюжетом, прикрепленным к имени Ильи Муромца, образ богатыря обогащался новыми проявлениями характеризующих его черт. Одновременно возникали и различные редакции одного и того же сюжета, в которых выделялись то одни, то другие стороны образа, но всегда в духе той традиции, которая наметилась уже в ранних произведениях об Илье. Внимательно вчитываясь в былины об Илье Муромце, поражаешься многочисленности, богатству индивидуальных оттенков, художественных деталей в разработке одних и тех же эпизодов. Отдельные варианты не охватывают образ во всей его полноте. Он представляется в них то с одной, то с другой стороны. И только весь эпос об Илье Муромце в целом дает нам полное представление о том образе, который жил и живет в сознании народа, его творца. В этом и выразился коллективный характер многовековой творческой работы народа над созданием образа Ильи Муромца. Несмотря на развитие в веках, на постепенное его расширение, на прибавление ряда новых черт, образ богатыря остается целостным, монолитным. Новые детали не противоречат тому, что было создано ранее, а лишь обогащают образ, делают его многограннее.

Такой же характер получила дальнейшая судьба образа Ильи Муромца в устной поэтической традиции уже после того, как весь цикл былин о нем был сложен. Коллективная шлифовка, чеканка образа в определенном направлении продолжались.

Художественной разработке на протяжении веков подвергались более всего те эпизоды былин об Илье Муромце, в которых особенно выделялись самые характерные стороны образа. Таковы все эпизоды, рисующие героический облик Ильи Муромца, его подвиги в защиту родины и народа, его первенствующее положение среди других богатырей. Расширялся круг сюжетов, посвященных другим героям, в которые включалось участие в действии Ильи Муромца. Под воздействием растущего классового сознания, крестьянских войн и восстаний XVIII—XIX веков продолжала разрабатываться и усиливаться социальная тема. Еще большее усиление получила она в начале XX века и у советских сказителей. Для последних особенно характерно подчеркивание происхождения Ильи Муромца из беднейших слоев крестьянства и открытых выступлений Ильи Муромца против князя и бояр. Показательна в этом отношении, например, новая разработка бунта Ильи Муромца в былине «Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром», записанной от пудожской сказительницы А. М. Пашковой.[87] Если в текстах конца XIX века еще изображается, что Илья Муромец идет на пир, специально для него устраиваемый перепуганным князем, то у Пашковой он не только не идет и не оставляет «голей», но уговаривает и Добрыню Никитича примкнуть к пиру народному. Оба они «ко князю идти да не торопятся». Также продолжают творчески разрабатываться эпизоды, выделяющие высокие моральные черты Ильи Муромца.[88]

Образ Ильи Муромца — выдающееся создание русской эпической поэзии, одно из «гигантских обобщений жизненного опыта народа» (Горький) — явился великим вкладом коллективной творческой мысли русского народа в общую сокровищницу мирового искусства.

НАПЕВЫ БЫЛИН ОБ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ

Прилагаемые напевы былин об Илье Муромце взяты из различных источников и отражают две основных народных традиции музыкального воплощения русского былинного эпоса.

По виду исполнения былин эти традиции различаются как «одноголосная», или «сольная», и «многоголосная», или «хоровая».

В связи с местами преимущественного распространения первая из этих традиций получила наименование «северной», вторая — «южной», или «донской», так как наиболее яркое свое воплощение она нашла среди донского казачества.

История собирания былинного эпоса складывалась так, что поначалу только северная эпическая песня явилась предметом изучения и публикации, именно ей в литературе было присвоено наименование былины и только она считалась подлинным образцом русского народного эпоса, уходящего своими корнями в глубину веков.

Хоровые многоголосные былины впервые нашли свое достоверное отражение в фонографических записях А. М. Листопадова, начавшего свою деятельность в девяностых годах и посвятившего затем весь труд своей жизни изучению и собиранию донской казачьей песни.

Следует оговорить то, что девятисотые годы явились годами завершения длительной полемики о многоголосной природе русской народной песни. Именно в эти годы благодаря трудам известной собирательницы Е. Э. Линевой, впервые применившей для записей песен фонограф, богатство и своеобразие русского народного многоголосия было доказано как неопровержимый факт. В свете этого доказательства, равного по своему значению большому научному открытию, критически пересматривались и переоценивались выпущенные ранее сборники одноголосных записей народных песен. Одноголосная форма этих записей объяснялась как случайная, явившаяся следствием невозможности точной записи на слух сложной многоголосной песенной ткани, что приводило собирателей к вынужденной необходимости записывать песню от одного исполнителя.

Будучи горячим поборником признания многоголосной природы русской народной песни и наблюдая хоровое исполнение донских былин, А. М. Листопадов взял под сомнение и одноголосную природу северных былинных напевов, склоняясь объяснить их одноголосие теми же причинами, которые лежали в основе одноголосной формы песенных записей, т. е. отказом собирателей от записей хорового исполнения на слух и вынужденным их обращением к одному исполнителю. Свои взгляды А. М. Листопадов изложил в критической статье, которая под названием «О складе былин северных и донских» помещена в первой части I тома его капитального труда «Песни донских казаков».[89]

Не касаясь спора о многоголосной природе русской народной песни, который давно и безоговорочно решен, а рассматривая лишь былинные напевы, мы можем сказать, что, с нашей точки зрения, спор об одноголосной или многоголосной природе былин попросту неправомерен, так как одна и другая былинные традиции являются различными формами выявления художественного содержания и каждая из них имеет свою природу.

В чем же заключаются характерные особенности напевов северных былин и какова природа их музыкального языка?

Одноголосное исполнение северных былин не случайно. Оно вытекает из существа эпического жанра и доносит до наших дней изначальные древнейшие формы его художественного выявления, так как в основе эпоса лежит повествование о событиях.

Воплощение повествования в поэтические образы и стройную форму стиха появляется как следствие стремления запечатлеть наиболее значительные события и сохранить память о них для будущих поколений.

Важность и общественная значимость содержания, равно как и поэтическая форма повествования, требует особых средств произнесения текста, особой организации его интонирования, а именно — приподнятой, размеренной декламации.

Всякой декламации свойственен распевный характер; один шаг отделяет ее от музыки, которая закрепила бы звуковысотный контур речи в точно интонируемой мелодии. Творческая инициатива народа преодолевает этот шаг, прокладывая «музыкальное русло», по которому идет и развивается такое важнейшее жанровое ответвление эпоса, как «поющееся» сказание, впечатляющее и содержанием поэтического текста и выразительностью его музыкальной декламации. Северные былины представляют собой именно такие «поющиеся» сказания, использующие выразительные средства музыки, но основными корнями своими уходящие в слово, в повествование, в рассказ.

Содержание северных былин, определяющее их ценность и назначение, лежит в развернутом поэтическом тексте. Их напевы служат лишь формой декламации, способствующей донесению слова, создающей настроение, располагающее к сосредоточенному, углубленному слушанию.

Типичным и ярким образцом напева северных былин может служить напев, записанный от Петра Ивановича Рябинина-Андреева, представителя четвертого поколения прославленной семьи заонежских сказителей (напев № 1). На этот напев исполнялось большинство былин и старшими Рябиниными — Трофимом Григорьевичем, Иваном Трофимовичем и отцом Петра Ивановича — Иваном Герасимовичем Рябининым-Андреевым, в частности былины, включенные в настоящий сборник — №№ 6, 13, 26, 31 (вероятно, и № 18).[90]

В мелодическом рисунке этого напева отчетливо видны истоки речевой интонации. Если мы прочтем поэтический текст данной былины, вслушиваясь в колебания нашей интонации, обусловленные смыслом и строем речи, а затем обратимся к указанному напеву, мы увидим, что его звуковысотные отклонения полностью совпадут с контуром нашей речи. Но как прекрасно, как выразительно воплотится речь в мелодии! Лаконичный и простой напев, являясь удобной и естественной формой произнесения слов, дополнит их содержание ощущением величавого спокойствия и глубокой задумчивости, заложенным в музыкальном образе.[91]

Этот музыкальный образ не связан с конкретным сюжетом былины. Он раскрывает лишь общий характер повествования, развертывающего перед слушателями картины далекого и славного прошлого.

Отсутствие связи музыкального образа с конкретным сюжетом повествования дает возможность использовать один напев для исполнения былин различного содержания, сходных лишь по общему характеру и структуре стиха. Вследствие этого каждый сказитель для исполнения даже разнообразного и богатого эпического репертуара применяет только два-три напева. Музыкально одаренные исполнители создают свои, оригинальные напевы, менее одаренные используют напевы, ставшие наиболее распространенными в их округе и характеризующие местный традиционный стиль.

В основе мелодического рисунка былинных напевов, как уже говорилось, лежит речевая интонация. В ряде напевов эта основа чувствуется и сейчас. Однако в процессе многовековой жизни былин, тем более в связи с переходом былинного жанра в традицию, передающую былины из поколения в поколение, но не создающую их заново, живая связь речи и напева у некоторых сказителей нарушалась, и для исполнения былин они пользуются не живой формой «омузыкаленной» речи, а условно применяемыми попевками, взятыми из различных жанров народной песни.

Напевы северных былин лаконичны. Их протяженность определяется обычно формальными моментами связи со стихотворным текстом. Наиболее часто встречаются напевы, протяженность которых равна одному стиху, т. е. одной строке поэтического текста (напевы №№ 3, 5, 6 и др.).

Реже встречаются напевы, равные двум стихам и как бы состоящие из двух «однострочных» фраз (№№ 1, 8). Иногда исполнители повторяют вторую фразу напева несколько раз до логического завершения основной мысли излагаемого поэтического текста. Еще реже встречаются развитые «трехстрочные» напевы.[92]

Многие сказители имеют свой, только им присущий стиль музыкального воплощения былинного эпоса. Свои местные традиции исполнения имеют отдельные области, особенно такие, как Заонежье, Печора, Мезень. Однако все эти различия, проявляясь в деталях, не изменяют тех основных черт северной былины, о которых говорилось выше.

Музыкальная природа хоровой былины иная. Хоровая былина — это прежде всего песня, в которой развернутый, многогранный в своем эмоциональном выражении музыкальный образ имеет не меньшее значение, чем текст.

Напев хоровой былины уже не является формой декламации, и его содержание вытекает непосредственно из поэтических образов текста. Именно поэтому напевы хоровых былин оказываются неразрывно связанными с определенными текстами, именно поэтому в хоровых былинах каждый былинный сюжет имеет свое музыкальное воплощение.

Структура стиха в хоровых былинах не подчиняет себе ритмо-метрическое строение напева, а сама во многом уступает интересам мелодии. В интересах широкого мелодического развития хоровая былина сокращает и протяженность своего поэтического текста.

Таковы основные черты одноголосной и хоровой былинных традиций, представляющих собой две различные по природе, но равнозначные по значению и ценности формы проявления народного гения в области создания музыкального эпоса.

Приведенные в музыкальном приложении напевы былин не являются иллюстративным материалом к поэтическим текстам, представленным в антологии. Музыкальное приложение ставит своей задачей ознакомить читателей с лучшими и разнообразными напевами былин об Илье Муромце для того, чтобы углубить их представление о народном эпосе, осветив, хотя бы вкратце, его музыкальные формы.

1. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

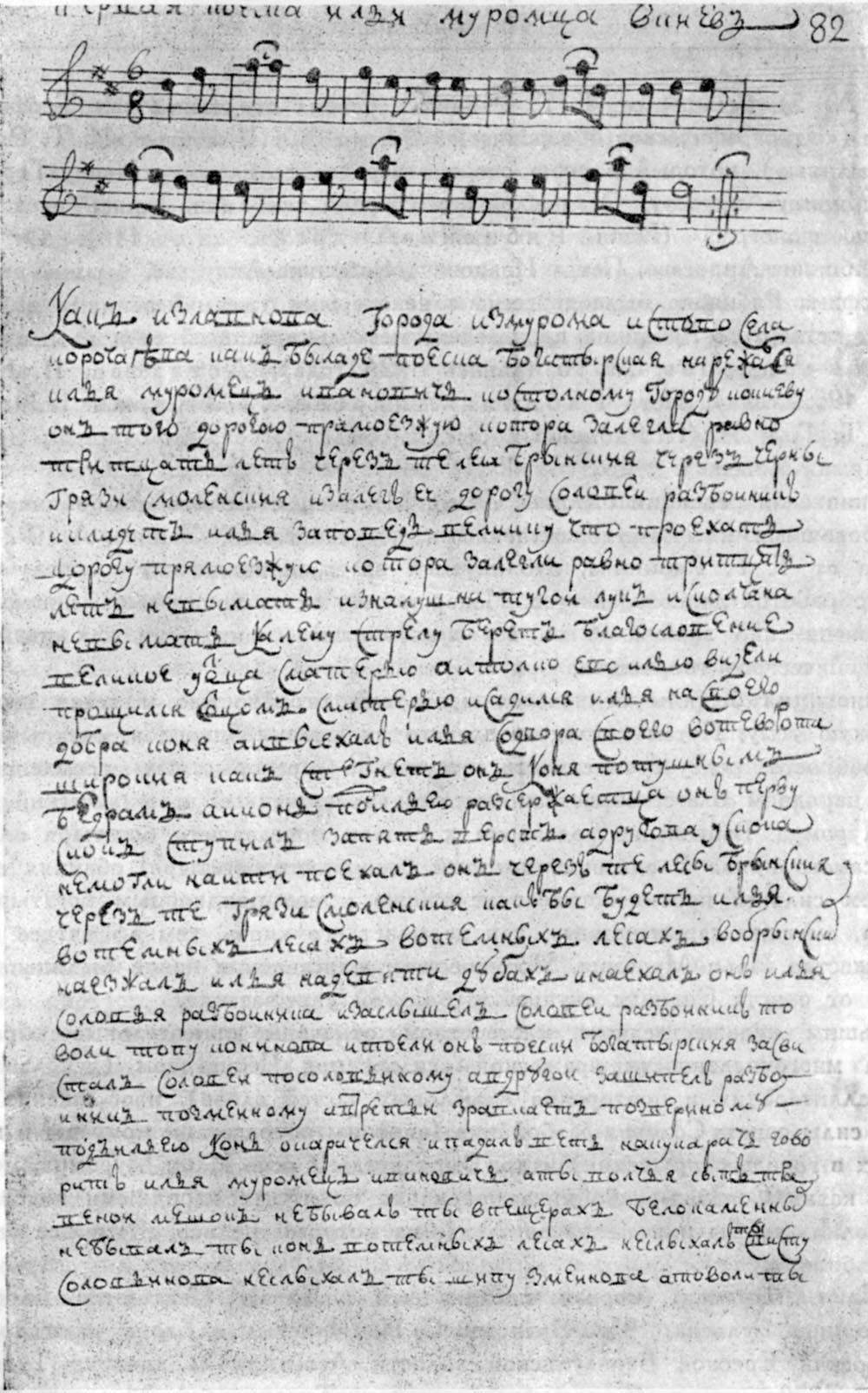

2. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ИЛЬИ МУРОВИЧА

3. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ИЛЬИ МУРОМЦА

4. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ИЛЬИ МУРОМЦА

5. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ОСВОБОЖДАЕТ КИЕВ ОТ КАЛИНА-ЦАРЯ

6. ПРО ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ

7. КАМСКОЕ ПОБОИЩЕ (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН-ЦАРЬ)

8. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЧУДИЩЕ ПРОКЛЯТОЕ В ЦАРЕГРАДЕ

9. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ИЗДОЛИЩЕ В КИЕВЕ

10. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ГОЛИ КАБАЦКИЕ, ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ИЗДОЛИЩЕ В КИЕВЕ

11. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СЫН

12. НАЕЗД НА БОГАТЫРСКУЮ ЗАСТАВУ И БОЙ ПОДСОКОЛЬНИКА С ИЛЬЕЙ МУРОМЦЕМ

13. НАЕЗД НА БОГАТЫРСКУЮ ЗАСТАВУ И БОЙ СОКОЛЬНИКА С ИЛЬЕЙ МУРОМЦЕМ

14. ПРО СТАРОГО

15. БОЙ ИЛЬИ МУРОМЦА С СЫНОМ

16. ПРО ИЛЬЮ И ГОЛИ КАБАЦКИЕ

17. ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА

18. КАК ЕЗДИЛ СТАР

19. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СТАНИШНИКИ

20. ОХ, НЕ БЕЛЫЕ СНЕЖКИ ЗАБЕЛИЛИСЯ (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СТАНИЧНИКИ)

21. ОБ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ И ТУГАРОВЫХ ЗВЕРЯХ

22. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И САМСОН-БОГАТЫРЬ

23. ИЛЬЯ МУРОВИЧ

24. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ВЫЕЗЖАЕТ В ПОЛЕ

25. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ-КУЗЮТУШКА СОБИРАЕТСЯ ВО ДИКИ СТЕПЯ

26. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ НА РЕЧКЕ СМОРОДИНКЕ

27. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ У ВОРОТ КИЕВА

28. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЦЕЛОВАЛЬНИКИ

КОММЕНТАРИЙ

БЫЛИНЫ ОБ ИЛЬЕ МУРОМЦЕ В ОБЩЕРУССКОЙ УСТНОЙ ТРАДИЦИИ XVIII—XX ВЕКОВ

В раздел I, являющийся основной частью сборника, вошли тексты, записанные от народных исполнителей былин в том виде, в каком эти былины жили среди народа в устной передаче.

В разделе представлены сюжеты всех былин, в которых героем, единственным или главным, является Илья Муромец. В сборнике отобрано по нескольку образцов различных обработок каждого сюжета с тем, чтобы показать богатство и многообразие русского эпического творчества, посвященного Илье Муромцу.

При отборе составитель руководствовался задачей представить все основные типы былин каждого сюжетно-тематического цикла и, таким образом, познакомить с местными, областными эпическими традициями. При этом составитель стремился дать наилучшие в идейно-художественном отношении и ставшие классическими тексты. Поэтому в сборнике возможно шире представлены записи, произведенные от крупнейших мастеров былинного сказительства.

Вместе с традиционными, широко известными сюжетами в сборник включены и редкие сюжеты, существующие часто в единичных записях, представляющие более поздние новообразования, иногда — приурочение других песенных сюжетов к популярному имени Ильи Муромца.

Былины на традиционные, широко распространенные сюжеты группируются по сюжетно-тематическим циклам, внутри каждого из которых они располагаются в основном по времени записи. Хотя дата записи не всегда свидетельствует о времени возникновения данной редакции (порой тексты поздних сборников воссоздают как раз более древний вид сюжета, чем запись старшего сборника), но некоторое движение сюжета все же иногда можно проследить. Кроме того, записанные в определенную эпоху произведения всегда помогают уяснить направленность социальных интересов народа в данное время, показывают, что́ именно в образе Ильи Муромца, в его богатырской деятельности привлекает внимание носителей эпоса.

Тексты былин взяты из разных сборников, составители которых имели каждый свою методику записи и публикации текста. Одни из них отмечали лишь некоторые диалектные особенности (как например П. Н. Рыбников, А. Ф. Гильфердинг), другие (как А. В. Марков) стремились передать средствами обычной транскрипции все основные, улавливаемые слухом особенности звучания, отличающие речь исполнителя от литературной, третьи (как А. Д. Григорьев) обозначали соответствующими буквами фонетику речи исполнителей даже в тех случаях, когда она совпадала с литературной (например, ассимиляцию согласных и т. п.).

Точное воспроизведение орфографии сборников может внести неверное представление о резких различиях в произношении в тех районах, в которых таких различий по существу не наблюдается. Кроме того, педантичное воспроизведение всех особенностей звучания делает тексты трудно воспринимаемыми.

Поэтому в орфографию текстов вносится ряд упрощений и единообразие в передаче явно одинаковых фонетических явлений в текстах из сборников Маркова, Григорьева, Ончукова, Астаховой, Париловой — Соймонова и Соколова — Чичерова. Сняты всюду: особое обозначение фрикативного г, гипертрофированное обозначение мягких согласных (как например у Маркова — русьських, песьни, печька, шьчобы, сьлезных и т. п.), передачу ассимилированных звонких согласных с глухими и специальное обозначение глухого в конце слов через глухие согласные (как например у Григорьева — фторой, пугофка, веть, уш и т. п.) и некоторые другие, затрудняющие чтение текста, приемы транскрипции.

Тексты из сборников Киреевского, Рыбникова и Гильфердинга, в которых фонетические особенности отмечены умеренно, печатаются с сохранением этих особенностей. Окончания прилагательных в родительном падеже аго, яго, ово, ево, если ими не передано отклонение от обычного в данной местности произношения, заменены современными ого, его.

Тексты из сборника Кирши Данилова даны по изданию 1938 года.

Буквы в круглых скобках означают вставные звуки при пении. В квадратных скобках помещены слова и буквы, добавленные в источниках для правильного понимания текста, в ломаных < > — добавленные составителем данного сборника.

Знаки ударения перенесены из источников и добавлены составителем там, где ударения необычны в литературном языке. Знаком ударения обозначается произношение е вместо обычного в данном случае ё (например, по-уче́ному).

Курсивом в текстах выделены ремарки сказителей, сделанные ими во время исполнения.

Заглавия былин без скобок принадлежат источникам, в квадратных скобках — составителю.

В библиографии сюжетов при номерах в скобках ставятся условные сокращения: (к.) означает контаминацию с другим сюжетом, (пр.) — прозаический рассказ, (отр.) — отрывок.

1—3. Получение силы

(Исцеление Ильи-сидня, Илья Муромец и Святогор)

Тема получения Ильей Муромцем богатырской силы разработана в двух сюжетах: 1) в былине о чудесном исцелении крестьянского сына Ильи, который тридцать лет был сиднем, не владел руками и ногами, и 2) в былине о встрече Ильи Муромца с Святогором, о том, как последний перед смертью передал Илье часть своей чудовищной силы.

Сюжетом об исцелении открывается поэтическая биография Ильи Муромца. Это как бы пролог к повествованиям о богатырских подвигах Ильи. Поэтому в качестве отдельной былины данный сюжет почти не встречается, а, как правило, в соединении с другими былинами, предшествуя рассказу о каком-либо подвиге. Чаще всего сюжет об исцелении соединяется с былиной о Соловье-разбойнике, которая обычно передается исполнителями как рассказ о первой поездке богатыря. Сюжет об исцелении постоянно также входит в сводные былины об Илье Муромце, соединяющие несколько сюжетов цикла.

Сюжет широко распространен, но преимущественно в прозаических пересказах и сказочных обработках. В форме былины он известен почти исключительно Северу, но и здесь записано мало текстов, отличающихся хорошо отработанным былинным стихом, большинство же текстов отмечены прозаическим складом.

Все это заставляет предполагать первоначальное возникновение сюжета в форме легендарно-сказочной на основе широко распространенных народных сказок о сидне (см.: Вс. Миллер, Очерки, I, стр. 362—391). Былинные же обработки явились, очевидно, позднейшими попытками переоформить уже распространившуюся сказку в былину. Это в какой-то степени подтверждается и отличием стиля рассказа об исцелении в записях XVIII века, вполне прозаического, от стиля дальнейшего повествования о самих подвигах Ильи, где имеются явные следы былинного склада (см. тексты №№ 61—63 и комментарий к ним).

Варианты: Киреевский, I, стр. 1 (к.), Прилож., стр. I, IV, XVII (все три — пр., к.); IV, стр. 1 (к.); Рыбников, I, №№ 51 (к.), 139 (к.), 190 (пр.); Гильфердинг, № 120 (к.); Григорьев, I, № 8 (пр., к.); III, №№ 50 (к.), 89 (к.); Марков, №№ 42, 46 (к.), 67 (пр.), 91 (пр.); Ончуков, №№ 19 (к.), 53 (к.); Соколовы, стр. 306 (пр., к.); Савельев, стр. 79 (пр., к.); журн. «Культура», Научн. прилож., № 1, 1922, стр. 2—17; Астахова, I, №№ 28 (пр., к.), 80 (пр., к.), 92, 93, (пр., к.), 95 (к.); II, №№ 157 (к.), 165 (к.), 194, 201; Леонтьев, № 1 (к.); Парилова — Соймонов, №№ 3 (к.), 31 (к.); Конашков, № 1 (к.); Крюкова, I, № 11; Соколов — Чичеров, №№ 44 (пр., к.), 57 (пр., к.); 70 (к.), 77 (к.), 130 (к.), 170 (к.), 178 (к.), 195, 261 (к.), 269 (пр., к.), Реминисценции сюжета в других былинах см.: Марков, №№ 61, 71; Тихонравов — Миллер, № 7, стр. 20.

О сказочных обработках см. в комментарии к сказкам, стр. 503 (большинство указанных сказок включают сюжет об исцелении). Тексты из рукописных сборников XVIII — начала XIX века: Миллер, стр. 285; Б. Соколов. Былины старинной записи. «Этнография», 1927, № 1—2; Труды ОДРЛ, IV, стр. 242; Славянский фольклор. М., 1951, стр. 246.

Приурочение к Илье Муромцу сказочного мотива о чудесном исцелении сидня явилось в результате естественного желания дать начало биографии любимейшего народного богатыря и вместе с тем окружить легендой происхождение его необычайной, неодолимой силы. Таким образом, сюжет этот — один из позднейших в цикле былин об Илье Муромце.

Самый эпизод исцеления довольно устойчив. Постоянными целителями являются неведомые странники, которые даруют силу через питье. При этом вначале полученная сила является чрезмерной, и ее затем уменьшают вполовину путем вторичного поднесения Илье питья.

См., например, обработку этого мотива у Киреевского (I, стр. 1):

Нища братия у Ильи спрашивали:

— Много ли, Илья, чуешь в себе силушки?

— От земли столб был да до не́бушки,

Ко столбу было золото́ кольцё,

За кольцё бы взял — Святорусску поворотил!