СОБИРАТЕЛИ, ОХОТНИКИ, РЫБОЛОВЫ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

Чем типи отличается от вигвама?

Жилище любого народа отражает образ жизни, который он ведет. Оседлые народы строят себе наземные дома или полуземлянки, а кочевники живут в шалашах и палатках, которые можно легко разбирать и перевозить с места на место. Многое зависит также от окружающей среды и от рода занятий людей: охотники покрывают свои жилища шкурами, оседлые народы в лесах строят дома из дерева, в степи и горах — из камня и глины.

Каждая группа североамериканских индейцев имела свой тип жилища. Так, на Юго-Западе индейцы навахо строили полуземлянки с глинобитной куполообразной кровлей и входным коридором (хоганы), а индейцы болотистой Флориды жили в свайных хижинах. Кочевые охотники Субарктики жили в шалашах-вигвамах, основу которых составлял каркас из жердей. Если жерди были прямыми, вигвам получал коническую форму, подобно чумам коренных народов Сибири. Если же жерди пригибались друг к другу верхушками, то форма вигвама становилась куполообразной. Покрывались вигвамы, как и сибирские чумы, зимой шкурами, летом — берестой.

Разборные палатки кочевников Великих Равнин назывались типи. Они тоже имели конический остов из жердей, покрышка же сшивалась из бизоньих шкур. Дым от очага выходил через центральное отверстие в кровле, прикрытое от дождя специальными лопастями. Типи вождей покрывались рисунками — знаками их владельцев.

Индейские жилища.

Жилище ирокезов строилось тоже на каркасной основе из коры. Однако оно уже служило по десять-пятнадцать лет, пока живущая в нем родовая община не переносила на новое место свои кукурузные поля. Это знаменитый ирокезский длинный дом, давший название самому племени (ирокезы именовали себя ходенасауни, то есть «люди длинного дома»). В длину дома ирокезов достигали 25 метров. Вход находился в торце дома, а над ним помещалось резное или живописное изображение тотема — животного-покровителя живущей в нем родовой группы (овачиры). Внутри длинный дом был разделен на отсеки; каждая семейная пара занимала один такой отсек и имела свой очаг, дым от которого выходил через отверстие в крыше. Спали обитатели дома на нарах, тянувшихся вдоль его длинной стены.

В деревянных домах индейцев Северо-Запада также проживало несколько родственных семей. Как и у ирокезов, каждая семья занимала особый отсек, отделенный от соседних циновками и находившийся тем ближе к отсеку главы семьи, чем ближе было родство. Вдоль стен жилища сооружали широкие нары в два яруса: наверху спали, а нижний ярус предназначался для сидения. Посреди дома в углублении горел очаг. Сам дом и его обитатели носили имя родового тотема, изображения которого покрывали главные детали жилища: фасад и столбы, поддерживающие балки, а также огромный тотемный столб перед домом.

Внутренний вид «земляного дома» индейцев мандан. (По картине Карла Бодмера, 1830.)

Как строили свои дома индейцы пуэбло?

Укрепленные поселки индейцев пуэбло строились из камней и сырцовых кирпичей. Они кольцом или полукольцом окружали внутренний двор, так что с внешней стороны высились лишь глухие стены. Дома строились террасами друг над другом, причем крыша нижнего этажа служила наружной площадкой для верхнего. На такой площадке большей частью и протекала хозяйственная жизнь семьи. В свои жилища индейцы пуэбло попадали по лестнице через отверстие в крыше. При приближении врага лестницы убирались, и поселок превращался в неприступную крепость.

Пуэбло индейцев зуньи.

В период расцвета культуры пуэбло в подобном поселении жило подчас свыше тысячи человек. Так, в пуэбло Бонито XII века, развалины которого найдены близ каньона Чако, насчитывалось около шестисот комнат. С ростом поселка к старым помещениям пристраивались новые. Каждая семейная община занимала три-четыре комнаты и имела свое подземное святилище (киву) — круглый каменный колодец со скамьями вдоль стен. Было в поселении и общее святилище. Пуэбло возглавлял вождь-касик, который через своих помощников руководил общественными работами, обрядами и военными походами. Сам касик в работах не участвовал, находясь всецело на иждивении общины.

Индейцы пуэбло возводили также дозорные башни, которые могли служить им для наблюдения за небесными светилами.

Строили они и скальные жилища. Например, великолепный «Скальный Дворец» XI века в каньоне Колорадо насчитывал около 200 жилых помещений, 32 кивы, а кроме того, имел хранилища и каменные башни.

Вальпи — пуэбло индейцев хопи в штате Аризона. Фото 1897 г.

Какое растение было для индейцев главным?

Основным культурным растением у аборигенов Северной Америки была кукуруза. Она значила для индейцев то же, что для китайцев рис, а для европейцев пшеница. Ее почитали священной, с ней были связаны главные обряды.

В ходе раскопок в долине Техуакана в Мексике были обнаружены первые культурные формы кукурузы, относящиеся примерно к VI тысячелетию до н. э. Они еще мало чем отличались от дикой кукурузы: початок был не больше пальца. В результате возделывания на протяжении тысячелетий индейская кукуруза стала самым крупным из культурных растений. В высоту она достигала пяти метров, а початок был до полуметра длиной. Европейские путешественники XVII века писали, что в кукурузных полях ирокезов можно заблудиться, как в лесу. Землю под кукурузное поле начинали готовить за два года до сева. На выбранном участке мужчины обдирали с деревьев кору, чтобы они засохли, а следующей весной сжигали сухостой.

Дальнейшая работа по обработке поля возлагалась на женщин, которые палками делали в земле ямки и кидали в них зерна. Урожай собирали с августа по октябрь. Кукурузу индейцы хранили в ямах или амбарах — башенках из коры вяза. Гирлянды из початков развешивали под крышами домов. В плетении их участвовали все жители поселка, сопровождая работу песнями, танцами и рассказами. Зерна кукурузы толкли в деревянных ступах, мололи на каменных зернотерках. За этим занятием женщины часто пели, а мужчины аккомпанировали им на флейтах. Из кукурузной муки варили похлебки, пекли тонкие лепешки.

Какие дикие растения собирали индейцы?

Племена, не знавшие земледелия, собирали дикорастущие плоды, ягоды, семена, коренья. В жизни этих индейцев дикие растения часто играли столь же важную роль, как у земледельческих племен — культурные.

Сборщики дикого риса в районе Великих озер верили, что это растение ниспослано им богами. Само название племени меномини означает дословно люди дикого риса. Индейские племена вели даже войны за обладание рисовыми полями. От 1849 года сохранилось прошение вождей племени оджибве к американскому правительству, записанное рисунками на бересте, о предоставлении им в пользование рисовых озер. Урожай дикого риса собирали в сентябре, который по-алгонкински так и назывался — «месяц сбора риса». Срок сбора урожая утверждался на племенном совете. Зерна выбивали из колосьев на дно лодок, просушивали, обмолачивали, провеивали и засыпали в ямы-хранилища. По окончании же работ индейцы устраивали общеплеменной праздник, на котором пили пиво нового урожая.

Женщины флоридского племени семинолов толкут кукурузу в ступах.

Не менее важным был для индейцев Большого Бассейна и Плато сбор кедровых орешков. Так, сахаптины ели их не только сырыми, но и варили из них кашу, а также перемалывали в муку, из которой пекли хлеб. Исключительное значение в жизни сахаптинов имели луковицы дикого гиацинта — камаса, в сыром виде напоминающие по вкусу каштаны. Их ели вареными, жареными или печеными. Собирали в Большом Бассейне семена сосны, дикого овса, «горного риса» (вай), дикого подсолнечника и лебеды, которую шошоны в центральной части Невады пробовали даже сеять.

Главную пищу аборигенов Калифорнии составляла желудевая мука. Для удаления из желудей горького ядовитого вещества танина индейцы размалывали их в муку на каменных плитах и затем тщательно промывали горячей водой. Согласно мифам индейцев помо, обработке желудей их научил бог Марумба. Из желудевой муки готовили хлебцы, лепешки, каши, а также напиток, по вкусу напоминающий кофе. Хлебцы пекли, оборачивая тесто дубовыми листьями и кладя внутрь раскаленный камешек. Индейцы Северо-Востока весной собирали в лесах кленовый сок: надрезали кору и вешали под разрезом берестяной сосуд. Из кленового сока варили сироп и твердый сахар, а также приготовляли из него легкий опьяняющий напиток. Излюбленной пищей ирокезов были земляной орех, дикий картофель, земляная груша и корневища желтой кувшинки.

Что такое пеммикан?

Что бы ни составляло основную пищу индейцев, важнейшей проблемой для них всегда была заготовка ее впрок. Ведь добыча ее, как правило, была возможна лишь в течение определенного времени, а запасы надо было сделать на целый год. Каждый народ решал эту проблему по-своему. Дикие травы, коренья, ягоды на зиму сушили. Земледельцы хранили свой урожай в амбарах, которые были самыми прочными и тщательно охраняемыми постройками в селениях. Рыболовы северо-западного побережья вялили лососину на солнце, сушили рыбью икру и в огромных количествах запасали рыбий жир. В конце XIX века, по подсчетам европейских путешественников, на каждого индейца приходилось до двух тысяч литров рыбьего жира. Эти запасы были для индейцев Северо-Запада важной статьей торговли: их обменивали у материковых племен на шкуры, медь, раковины и рабов.

Охотничьи же племена научились особым способом заготавливать на зиму оленье и бизонье мясо, приготовляя своего рода паштет, который по-алгонкински назывался пеммикан. Для этого высушенное на солнце мясо толкли в порошок и смешивали с жиром, ягодами и т. д. Кости дробили и вываривали на слабом огне, растирая жир с костным мозгом. Приготовленная таким образом жирная масса могла сохраняться несколько лет. Хранили пеммикан в специальных берестяных коробах и кожаных сумках.

Приготовленные по индейскому рецепту мясные консервы под названием пеммикан и сейчас производятся пищевой промышленностью США и Канады, главным образом для арктических экспедиций.

Что значил для индейцев бизон?

Огромные стада бизонов, кочевавшие по американским степям, были основной добычей для местных охотничьих племен. Бизон давал степным индейцам все необходимое. Бизонье мясо — вареное, жареное или заготовленное впрок в виде пеммикана — составляло главную их пищу. Варили мясо в яме, выстланной кожей, или в кожаном мешке, растянутом на кольях, куда кидали раскаленные камни. Бизоньи шкуры шли на изготовление одежды, обуви (мокасин), утвари, покрышек для палаток-типи, воинских щитов. Сшивались шкуры бизоньими же сухожилиями.

Вещи охотников на бизонов. Слева направо: бизонья шапка, складная кожаная сумка, скребок, мокасин, пояс, каменный молоток.

Из бизоньего рога и кости вырезали ножи, наконечники для стрел, иглы. Выпотрошенный желудок бизона служил сосудом для воды, жесткая сторона языка — волосяной щеткой, хвост — опахалом, навозом же топили жилища. Общеплеменная охота на бизонов была для равнинных индейцев священным занятием и проводилась летом, когда эти животные сбиваются в большие стада. К тому времени все кочевые группы племени собирались в одном лагере. За организацией охоты следили специально выбранные вожди, называемые на языке сиу акацита. Когда посланные ими разведчики выслеживали стадо, вожди племени собирались в палатке Совета и устанавливали сроки и порядок предстоящей охоты, о чем через глашатаев оповещали соплеменников. Каждому участнику охоты была отведена своя роль. Охотиться в одиночку строго запрещалось — нарушителя ждало суровое наказание. В назначенный срок охотники на конях во главе с вождями разделялись на два отряда и окружали стадо. Ни одна стрела не могла быть пущена, прежде чем круг замкнется. Наконец акацита давали сигнал к началу охоты, и всадники во весь опор мчались на бизонов, стреляя на скаку из лука. По окончании охоты делили добычу с учетом того, чья стрела убила то или иное животное (все стрелы у индейцев были помечены личным знаком владельца). Лучшая часть добычи выделялась для общего пиршества в палатке Совета. После того как американцы в XIX веке почти полностью истребили стада бизонов в прериях, равнинные индейцы оказались на грани голодной смерти. Главной целью их тяжелой и кровопролитной борьбы с американской колонизацией являлась борьба за охотничьи угодья, которые были для них залогом свободной и независимой жизни.

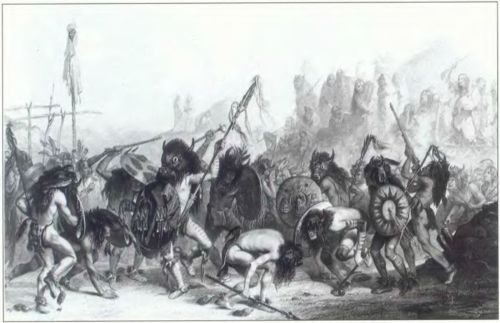

Бизонья Пляска индейцев мандан (по картине Карла Бодмера). Изображая предстоящую охоту, индейцы хотели получить власть над своей добычей.

Как рыболовы Северо-Запада охотились на китов?

Индейцы северо-западного побережья не только ловили рыбу, но и охотились на китов. Этот опасный промысел был особенно развит у племен нутка и маках. У первого он был привилегией определенных семей. Руководил промыслом старший китобой. Он готовился к предстоящей охоте, как к священнодействию: уединялся в пустынном месте, где постился и просил о помощи своих покровителей-тотемов.

Охотники выходили в море на долбленой лодке-однодеревке, вооруженные гарпунами и копьями. Старший метал гарпун первым; только после этого к нему могли присоединиться остальные китобои. Наконечник гарпуна, угодившего в кита, соскакивал с древка, но привязанный к нему с помощью длинного ремня поплавок из надутой тюленьей шкуры не давал раненому животному уйти.

В ознаменование удачной охоты индейцы устраивали пир, на который приглашали гостей из других селений. Аборигены Северо-Запада вообще любили шумные званые пиры, которые на языке нутка именовались словом потлач, что значит «дар»: на таком пиру устроитель раздавал приглашенным многочисленные подарки — лодки, изделия из меди, раковины, многоцветные шерстяные накидки, а также рабов. Особенно престижным считалось не только раздаривать, но и уничтожать на глазах гостей свое имущество. Подарки и угощение для потлача начинали собирать задолго до него, причем такой пир рассматривался как общее дело рода, поэтому все его члены помогали организатору. Гостями чаще всего были родичи жены хозяина. Потлач мог длиться несколько дней. Поводом для него служили самые разные события: свадьба, рождение ребенка, строительство нового дома или смерть главы семьи.

Чем чаще вождь устраивал потлач и чем больше подарков на них раздавал, тем выше был его авторитет.

Вожди северо-западного побережья в парадных головных уборах и накидках «чилкат». Слева индеец с гарпуном во время морской охоты.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ