Искусство Древней Греции (Ю.Колпинский)

Общая характеристика культуры и искусства Древней Греции

Искусство Древней Греции, сыгравшее важнейшую роль в развитии культуры и искусства человечества, было определено общественным и историческим развитием Греции, глубоко отличным от развития стран и народов Древнего Востока. В Греции, несмотря на наличие рабства, огромную роль играл свободный труд ремесленников, — до тех пор, пока развитие рабовладения не оказало на него своего разрушительного действия. В Греции сложились в рамках рабовладельческого общества первые в истории принципы демократии, давшие возможность развиться смелым и глубоким идеям, утверждавшим красоту и значительность человека.

Греческие племена, населявшие самую южную часть Балканского полуострова, многочисленные острова Эгейского моря и узкую прибрежную кайму малоазийского побережья, перейдя от первобытно-общинного строя к классовому обществу, создали небывалую по своему богатству и многогранности культуру, изобразительное искусство и архитектуру.

Греческие племена и племенные союзы населяли разделенные крутыми хребтами гор долины, рассыпанные по морю острова. При переходе к классовому обществу они образовали ряд небольших городов-государств, так называемых полисов. По сравнению с огромными рабовладельческими деспотиями Древнего Востока, объединившими под своей властью много разных племен и народов и сконцентрировавшими огромные материальные ресурсы, греческие города-государства были очень малы. Полис, то есть город и прилегающая сельская округа, часто насчитывал лишь несколько тысяч семей.Греческие племена ахейцев, ионийцев, эолийцев и дорийцев в первые века существования античного общества не были объединены в единую державу. Несмотря на наличие многочисленных экономических, политических, культурных связей, полисы были независимыми государствами и вели каждый свою политику. Даже пришедшее со временем сознание общегреческого единства и возникновение ясных представлений об Элладе — Греции, как стране, имеющей общую историческую судьбу, — и о народе эллинов (как стали звать себя греки) не привело к политическому единству Греции в годы расцвета ее культуры.

И все же не могущественные державы Древнего Востока с их мощной тысячелетней культурой, с их чудовищными по размерам пирамидами, храмами, статуями,с фантастическими богатствами, накопленными правителями, и не менее фантастической нищетой закабаленной, рабски бесправной многоплеменной народной массы, а сравнительно бедные греческие полисы создали великий перелом в мировых судьбах искусства и культуры.

В Древней Греции сложилось искусство, проникнутое верой в красоту и величие свободного человека — гражданина полиса. Произведения греческого искусства поражали последующие поколения глубоким реализмом, гармоническим совершенством, духом героического жизнеутверждения и уважения к достоинству человека.

Не случайно Софокл, великий греческий трагический поэт, мог сказать в своей «Антигоне»: «Много в природе дивных сил, но сильней человека нет».

Фолософские взгляды, отчасти политические воззрения и прежде всего литература и искусство Древней Греции непосредственно или через эллинистическую и римскую культуру оказали огромное влияние на всю последующую историю культуры человеческого общества. В особенности это относится к истории народов западной и восточной Европы, но также и западной, центральной и восточной Азии. «Без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы» [30]Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, М., 1951, стр. 169.), — писал Энгельс.

Действительно, даже христианство, враждебное духу «языческой» древности, определившее в значительной мере формы развития культуры и искусства средневековой Европы, сложилось в рамках поздней античной культуры. Средневековье широко обращалось к наследию древнегреческой философии, архитектуры и искусства, хотя большей частью и искажало их. Замечательные достижения культуры ряда народов феодальной Азии, в частности Средней Азии, были тесно связаны с переработкой наследия собственно греческой и своей местной античной художественной традиции; это сказывалось в прогрессивных, материалистических по своей направленности философских учениях, в медицине, отчасти и в литературе и искусстве.

Искусство и культура Возрождения в своей борьбе за идеалы гуманизма и реализма, как и в своей критике средневековья, особенно широко черпали из сокровищницы греческого наследия. Даже самое название эпохи Возрождения возникло как обозначение возрождения античной, то есть греческой и римской культуры.

Передовые художники и мыслители 17 — 18 вв. в западной Европе и в России в своей борьбе за утверждение идеалов гражданственного служения обществу, в своей критике феодальной системы также постоянно обращались к античным образам и преданиям. В них они находили примеры и образцы для возвеличения своей борьбы, своих общественных идеалов. Замечательный расцвет русской классицистической архитектуры и монументальной скульптуры в конце 18 и первой трети 19 в. также был связан с глубокой переработкой античного наследия.

Древняя Греция.

Греческая колонизация.

Гёте и Шиллер, Байрон и Китс, Державин и Пушкин, Белинский и Горький глубоко ценили культуру Древней Греции.

Высокую оценку древнегреческому искусству и эпосу дали классики марксизма. Маркс указывал, что они «в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца»[31].

Исторические условия, сделавшие возможным необычайный по сравнению с культурами Древнего Востока прогресс философии, науки и искусства античной Греции, сложились в период классики, в 5 и 4 вв. до н.э.

В основе расцвета искусства Древней Греции лежит прежде всего развитие в греческих рабовладельческих городах-государствах свободной гражданской жизни.

Греческая демократия была демократией ограниченной, рабовладельческой, обеспечивавшей интересы только свободных, и в первую очередь рабовладельцев. Выключение рабов из жизни общества, лишение их человеческих прав было уродливой чертой рабовладельческого общества.

Но по сравнению с общественным укладом восточных деспотий она вмела огромное прогрессивное значение. Свободные члены общины были гражданами, а не бесправными подданными владыки, как на Востоке. Они активно участвовали в управлении государством. Более того, свободный отличался от раба именно в той мере, в какой был полноправным членом своей общины, своего города-государства. Искусство Древней Греции было проникнуто духом служения идеалам коллектива политически активных свободных граждан.

Прогрессивные стороны греческой культуры во всей их полноте сложились не сразу.

История Древней Греции и соответственно история греческого искусства прошла следующие ступени своего развития.

1. Так называемая гомеровская Греция (12 — 8 вв. до н.э.) — время распада родовой общины и зарождения рабовладельческих отношений. На этот период приходится развитие эпоса и появление первых, примитивных памятников изобразительных искусств.

2. Архаика, или период образования рабовладельческих городов-государств (7 — 6 вв. до н. э.). Это — время борьбы складывающейся собственно античной демократической художественной культуры с остатками и пережитками старых общественных отношений и с условными, еще далекими от реализма художественными тенденциями. Время это отмечено сложением и развитием греческой архитектуры, скульптуры, художественных ремесел, расцветом лирической поэзии.

3. Классика, или период расцвета греческих городов-государств (5 и большая часть 4 в. до н.э.). Это — период первого расцвета античного рабовладельческого общества на ранней стадии его развития. Для этого времени характерен рост гражданского самосознания, активное участие в общественной жизни массы свободного населения. Классика — это время высокого расцвета философии, важных естественнонаучных открытий, блестящего развития поэзии и в особенности драмы, высочайшего подъема в архитектуре и полной победы реализма в изобразительных искусствах. В конце этого периода (4 в. до н.э.) наступает первый кризис рабовладельческого общества, развитие полиса приходит к упадку, что во второй половине 4 в. вызывает кризис искусства классики.

4. Эллинистический период (конец 4 — 1 в. до н.э.) — период кратковременного выхода из кризиса рабовладельческого общества путем образования больших империй, консолидации класса рабовладельцев под эгидой эллинистических монархий. Очень скоро, однако, наступило неизбежное обострение всех неразрешимых противоречий рабовладения, разорение и бесправие основной массы свободного населения, чудовищное богатство крупных рабовладельцев и утеря гражданских свобод. Искусство постепенно теряет тот дух гражданственности и народности и ту высокую реалистическую типизацию, которые ему раньше были свойственны. В дальнейшем эллинистические государства были завоеваны Римом и включены в состав его державы, а их искусство частично растворилось в римском искусстве.

Наиболее своеобразным и характерным периодом в развитии древнегреческого искусства является период классики, период наивысшего расцвета античного искусства и культуры, когда раскрылись во всей полноте наиболее прогрессивные черты рабовладельческой демократии. Не случайно Маркс, сравнивая эпоху Перикла, вождя афинской демократии 5 в., и эпоху Александра Македонского, говорил о первой, как об эпохе наибольшего внутреннего расцвета, а о второй, как об эпохе наибольшего внешнего расцвета.

В цветущую пору развития греческого общества сознание свободных граждан было проникнуто чувством гражданской ответственности, характеризовалось непосредственным переплетением личных и общественных интересов. Право гражданства было великой честью, непременным условием для существования действительно достойного человека.

Так, свободнорожденный афинянин в день своего восемнадцатилетия торжественно включался в списки граждан; при этом он произносил клятву: «Я не посрамлю священного оружия и не оставлю товарища в битве, буду защищать и один и со многими все священное и заветное, не уменьшу силы и славы отечества, но увеличу их; буду разумно повиноваться существующему правительству и законам, установленным и имеющим быть принятыми; а если кто будет стараться уничтожить законы или не повиноваться им, я не допущу этого и буду бороться с этим против него и один и со всеми; буду также чтить отечественные святыни. В этом да будут мне свидетели боги».

Одной из важнейших привилегий и обязанностей гражданина была защита отечества с оружием в руках: полисы постоянно враждовали друг с другом, правда, объединяясь в случае нападения на Грецию общего врага (так, например, было при войнах с Персией и Македонией). Еще большее значение имело право каждого гражданина участвовать в управлении государством. В ряде наиболее демократически организованных полисов, например в Афинах, некоторые общественные должности замещались ежегодно в порядке жеребьевки. В пору своего расцвета греческий город-государство почти не знал особого сословия чиновников. Высшим законодательным органом было собрание всех граждан полиса.

Конечно, не во всех общинах господствовали демократические порядки. Но даже там, где господствовала аристократия, члены общины были лично свободными и в той или иной мере участвовали в общественной и политической жизни государства. Естественно и то, что среди свободных граждан не было внутреннего единства. В каждом полисе шла ожесточенная борьба, полная драматических перипетий, между массой трудящегося демоса (то есть народа) и представителями старой родовой аристократии и нарождающейся новой богатой верхушки. И все же во время самой ожесточенной классовой борьбы граждане полиса в период его восходящего развития ощущали свою кровную связь с народной общиной, с государством, на непосредственном опыте убеждались в прямой связи своего личного благополучия с благоденствием и силой своего родного полиса в целом.

Так, Фукидид в своей «Истории Пелопоннесской войны» вкладывает в уста Перикла — вождя Афинской демократии — следующие слова: «Я держусь того мнения, что благополучие государства, если оно идет по правильному пути, более выгодно для частных лиц, нежели благополучие отдельных граждан при упадке всего государства в его совокупности. Ведь если гражданин сам по себе благоденствует, между тем как отечество разрушается, он все равно гибнет вместе с государством...». Для грека идеал гармонически развитого совершенного человека, так же как и свойственный архитектуре или театру широкий общественный характер, был естественным следствием всего строя его общественной жизни.

Следует подчеркнуть, что подлинный расцвет города-государства и в особенности его культуры был связан с тем начальным периодом развития рабовладельческих отношений, когда не выявилась полностью их враждебность труду свободного производителя (крестьянина и особенно ремесленника), разоряемого и унижаемого конкуренцией дешевого рабского труда. Наоборот, на первых порах рост обмена и торговли, накопление материальных богатств в связи с эксплуатацией рабов способствовали развитию земледелия и ремесел. Крестьяне и ремесленники, иногда использующие труд одного или нескольких рабов, но всегда лично занятые производительным трудом, составляли военную и политическую основу могущества полиса в цветущую пору его развития.

Именно благодаря активной роли демоса греческое искусство, особенно в 5 в. до н.э., носило общественно-гражданский характер, было проникнуто духом народности.

На развитие труда свободных граждан в античном обществе в классическую пору его существования обращает внимание Маркс, отмечая, что «как мелкое крестьянское хозяйство, так и независимое ремесленное производство... представляют экономическую основу классического общества в наиболее цветущую пору его существования, после того как первоначалньая восточная общинная собственность уже разложилась, а рабство еще не успело овладеть производством в сколько нибудь значительной степени» [32].

Собственно говоря, первые признаки кризиса античного города-государства и всего рабовладельческого общества, возвестившие конец наиболее цветущей поры античной культуры, были связаны в значительной степени именно с наметившимся уже в самом конце 5 в. до н.э. упадком труда свободных. «Не демократия привела Афины к гибели, как это утверждают европейские школьные педанты, виляющие хвостом перед монархами, а рабство, которое сделало труд свободного гражданина презренным» [33].

Весь уклад жизни и в период архаики и особенно в годы расцвета города-государства носил по преимуществу общественный характер; большую часть своего досуга свободнорожденный проводил не в своем узком семейном кругу, а на площади народных собраний, в храме, в палестрах, в театре. На людях, в коллективе проходила самая интересная и содержательная часть личной деятельности и личного досуга свободного гражданина. В этих условиях искусство не могло не иметь общественно-воспитательного характера.

Вся скульптура и живопись, не говоря уже об архитектуре, принадлежала непосредственно общине. Вплоть до 4 в. до н.э. в частном пользовании отдельного гражданина находились лишь художественно исполненные вазы, небольшие статуэтки и другие произведения, главным образом прикладного искусства.

Физическую силу и красоту высоко ценили в Греции повсеместно. Физическая и волевая закалка имела огромное значение в подготовке полноценного участника народного ополчения — защитника отечества. Вместе с тем спорт, постоянная тренировка воспринимались как непременное условие воспитания гармонически развитого прекрасного человека. Общегреческие спортивные состязания в Олимпии (на Пелопоннесском полуострове) приобрели огромное значение: это был смотр физической и духовной доблести; на состязания не допускались люди, запятнавшие себя неблаговидными, противообщественными поступками. По олимпиадам велся счет времени, победителям сограждане воздвигали статуи. Созерцание на состязаниях прекрасных обнаженных тел и вместе с тем представление о неразрывной связи физической силы и красоты с душевной значительностью безусловно способствовали расцвету искусства, в частности скульптуры. Большое значение в развитии эстетического чувства имели театральные представления, первоначально связанные с общенародными культовыми празднествами, так же как и состязания певцов на празднествах в честь богов. Способствовали развитию художественного вкуса и торжественные процессии в честь бога — покровителя полиса; так, например, традиционное шествие афинян в праздник Больших Панафиней, посвященное богине Афине, являлось по существу демонстрацией могущества и красоты афинского народа.

Искусство Древней Греции во многом было связано с религиозным культом. Не следует, однако, забывать, что и сама греческая религия при этом являлась одной из форм общественной государственной деятельности. Каждая община имела своего бога-покровителя, олицетворявшего единство общины. Боги эти (как, например, Афина Паллада, покровительница Афин) занимали вместе с тем свое особое место в общегреческом сонме богов, обитавших на Олимпе. В Греции отсутствовала специальная каста жрецов, подобная той, которая существовала в Египте или государствах Двуречья. Лишь при некоторых общегреческих святилищах существовали немногочисленные жреческие организации. Так, большое значение имел Дельфийский оракул, как своего рода олицетворение идеи культурного и народного единства политически разрозненной Греции (но еще большее значение в этом отношении имели олимпийские игры).

Религиозные воззрения греков в значительной мере сохранили свою связь с народной мифологией и не превратились в систему строго установленных догм, сковывающих всякое самостоятельное проявление мысли и творчества, как это было, например, в средневековом христианстве. Античная мифология, особенно в пору своего сложения и развития, не сводилась к системе религиозных представлений. В античных мифах-сказаниях, сложившихся еще в конце доклассового общества, была воплощена в наивно-фантастических и художественно наглядных образах вся совокупность представлений греков о действительности.1

Гениальная догадка и наивное заблуждение, правда и вымысел здесь тесно переплетались. В мифологических воззрениях древних греков содержались зачатки истории и философии, а не только религии. Мифологический характер мышления во времена перехода от первобытной общины к классовому обществу определялся тем, что человек далеко еще не подчинил себе силы природы; законы развития общества тем более не могли быть им научно поняты, поэтому его представления носили подчас фантастический характер. Но вместе с тем развитие художественной фантАзии, воплощение самых общих представлений о природных и общественных силах в наглядных конкретных образах-олицетворениях способствовали расцвету искусства. Само сознание имело поэтически-образный характер.

Маркс подчеркивает, что «греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву» [34].

Если эпос, возникший на заре истории греческого общества, в образах богов и народных героев-богатырей давал в непосредственно-наивной мифологической форме широкую картину жизни греческого народа и воплощение его идеалов, то в эпоху расцвета города-государства дело обстояло уже иначе.

Греки в эту пору уже заложили основу философско-материалистического объяснения мира. Зарождались точные науки, делались первые шаги по созданию науки исторической. Вера в силу и величие ума и воли человека получала все большее распространение. Но, все изучая и все испытуя согласно законам разума, философ-мудрец мыслил не только в формах логических категорий, но очень часто в форме живых образов, наглядных олицетворений. Так, представление о законе необходимости, господствующем в жизни, формулировалось не в форме точных логических положений, а в образе «все живое бичом голода и любви гонится к корму». Диалектическая идея вечного движения и развития воплощается в образном сравнении «нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (Гераклит Эфесский, фрагмент 91).

Искусство гораздо более непосредственно, чем наука, было связано с мифологией. Во-первых, искусство того времени было связано с миром народных этических и эстетических представлений. Система же этических и эстетических взглядов древних греков воплощалась в значительной мере в известных каждому греку образах, олицетворениях и сюжетных ситуациях древних мифов. К мифам и мифологическим образам, которые были насыщены большим общественным и этическим содержанием, и обращается в первую очередь греческое искусство. Греческие мастера развивали или перерабатывали их в связи с изменением общественных и этических взглядов общества. Близкие и знакомые с детства каждому греку образы богов и героев, как и события их воображаемой жизни, получали соответственную духу времени трактовку.

Но мифология не только была арсеналом греческого искусства, не только вооружала его рядом знакомых народу образов и тем, но и являясь его почвой, его образно-поэтической основой. Поэтически художественный склад сознания древнего греческого общества развился первоначально в мифах и в них выразился.

Характерная черта мифологической подосновы греческого искусства — это ее антропоморфизм, то есть глубокое очеловечение мифологических образов. Именно интерес к человеку, утверждение величия и красоты мира его чувств, мыслей и поступков получили наибольшее развитие в Древней Греции, что и выделило ее мифологию среди мифологий других народов древности и сделало ее особенно благоприятствующей расцвету искусства.

По мере сложения античного общества космогонические представления отходили в мифологии на второй план. Антропоморфные же олицетворения сил природы и общества приобретали все более конкретно-реальные и пластически законченные очертания. В образах Аполлона, Афины, Геракла, Тезея находили свое воплощение представления древних греков о наиболее типических и совершенных качествах общественного человека, о господстве разума, закона, гармонии, порядка как качеств общественных, побеждающих в героической борьбе неразумное, звериное, стихийное. Так, миф о Касторе и Полидевке утверждает идею нерушимой силы дружбы-товарищества; мифы о Геракле и Тезее воспевают величие подвигов, совершаемых на благо человечества; миф об Оресте говорит о святости возмездия за совершенное преступление.

Мифологические воззрения древних греков в своем дальнейшем развитии утверждали в качестве меры высшего совершенства красоту человека. Образам полулюдей-полузверей (кентаврам, сатирам) была отведена подчиненная роль олицетворений низших стихийных сил природы.

В отличие от греческой мифологии мифология древневосточных деспотий так и не освободилась от тех причудливо-фантастических форм, которые были связаны с древнейшими тотемическими представлениями и воплощали силы рода и племени в образах священных животных. Древневосточное общество, в целом враждебное достоинству человека, за редкими исключениями, не ушло в своих мифологических и поэтических представлениях дальше образов, «божественность» которых была неотделима от их полузвериной, чудовищно фантастической, а не светлой человеческой природы.

Греческий же герой Геракл завоевал свое право на включение в сонм богов именно своей борьбой против диких сил природы и победой над ними. Греческие храмы постоянно украшались изображениями победоносной борьбы людей — греков, руководимых богом солнца и творчества Аполлоном и богоподобными героями Тезеем и Перифоем, — с безобразными и свирепыми полузверями-кентаврами.

Поэтому, хотя общественное сознание Древней Греции в своем развитии в эпоху расцвета и отошло от буквального понимания мифов, определенная мифологическим мышлением поэтическая сила образов в высокой мере содействовала жизненной силе и реализму искусства греческой классики.

Прогрессивная роль греческого реализма в общих чертах может быть сведена к следующим моментам.

Во-первых, в греческом искусстве раньше, чем где бы то ни было, была всесторонне раскрыта в художественно совершенных образах физическая и духовная красота реального человека.

Во-вторых, в греческом искусстве основным содержанием впервые в истории стало реалистически правдивое отражение основных задач и противоречий жизни общества. Иногда это отражение жизни давалось непосредственно. Так, например, в драме Эсхила «Персы» была отражена героическая борьба греков против персидского нашествия и решена в духе интересов рабовладельческой демократии тема патриотизма. Но в большинстве случаев основные задачи общественной жизни отражались греками все же косвенно — в образах, почерпнутых из мифов и сказаний. Правда, древними греками осознавались вполне отчетливо общественный смысл этих образов и их связь с важнейшими идеями современности[35].

В-третьих, огромным завоеванием явилось утверждение светской общественно-воспитательной роли искусства, лишь по форме носившего часто культовый характер. По сравнению с искусством Древнего Востока это было большим шагом вперед.

Эстетическое совершенство и реалистическая жизненная сила искусства Древней Греции имели значение всемирно-исторического прогрессивного переворота в судьбах мировой художественной культуры.

Памятники древнегреческого искусства доставляют нам огромное эстетическое наслаждение и дают яркое представление о жизни и мировоззрении эпохи, ушедшей в далекое прошлое. Однако произведения греческого искусства, сохранившиеся до наших дней, — это лишь ничтожная часть былого богатства. Произведения ряда крупнейших мастеров Греции не дошли до нас в подлинниках. Поэтому восстановление истинной картины развития греческого искусства вызывает необходимость в сложной работе как по исследованию сохранившихся памятников искусства, так и по изучению всех косвенных сведений, дающих нам представление о художественной жизни Древней Греции.

Основным источником наших знаний об искусстве Древней Греции являются сохранившиеся памятники. Архитектурные и скульптурные памятники Афин, Пестума или Олимпии дают нам высочайшие образцы художественного творчества греческого народа. Но многие античные статуи, до нас дошедшие, не являются греческими подлинниками. О значительной части памятников мы можем иметь представление лишь по мраморным копиям, выполненным древнеримскими мастерами. В эпоху расцвета Римской империи (1 — 2 вв. н.э.) римляне стремились украшать свои дворцы и храмы копиями с прославленных греческих статуй и фресок. Так как почти все крупные греческие бронзовые статуи были переплавлены в годы гибели античного общества, а мраморные — в большей своей части разрушены, то часто только по римским копиям, обычно при этом неточным, мы можем судить о ряде шедевров греческой скульптуры.

Греческая живопись в подлинниках также почти не сохранилась. Большое значение имеют фрески позднеэллинистического характера (воспроизводящие иногда более ранние образцы), сохранившиеся в раскопанных из-под засыпавшего их пепла и лавы римских городах Помпеях и Геркулануме, а также некоторые фрески, найденные в развалинах древнего Рима, в Болгарии, на юге СССР и в ряде других мест. До некоторой степени представление о монументальной живописи Древней Греции могут дать изображения на греческих вазах. Но греческие вазы, прекрасные по форме и украшенные росписью, удивительной как по своему реализму, так и по тонкому чувству формы сосуда, дошедшие до нас в большом количестве, сами по себе представляют высочайшую художественную ценность.

Изображения на греческих монетах, маленькие статуэтки, ювелирные изделия, также художественно ценные сами по себе, часто интересны и тем, что сохраняют нам более или менее приблизительные копии несохранившихся памятников монументального греческого искусства.

Большое значение при изучении греческого искусства имеют также письменные свидетельства древних авторов, описания памятников искусства и упоминания о них в древнегреческих и древнеримских литературных произведениях, стихах, философских трактатах и т. п. Наибольшее значение в качестве источников истории греческого искусства имеют «Описание Эллады Павсания, «Естественная история» Плиния, «Картины» Филостратов, старшего и младшего, «Описание статуй» Калли-страта, «Десять книг об архитектуре» Витрувия.

Искусство Гомеровской Греции

Древнейший начальный период развития греческого искусства носит название гомеровского (12 — 8 вв. до н.э.). Это время отразилось в эпических поэмах — «Илиаде» и «Одиссее», автором которых древние греки считали легендарного поэта Гомера. Хотя поэмы Гомера сложились в своем окончательном виде позднее (в 8 — 7 вв. до н.э.) — в них рассказывается о более древних общественных отношениях, характерных для времени разложения первобытно-общинного строя и зарождения рабовладельческого общества.

В гомеровский период греческое общество в целом сохраняло еще родовой строй. Рядовые члены племени и рода были свободными земледельцами, отчасти пастухами. Некоторое развитие получили ремесла, носившие преимущественно сельский характер.

Но постепенный переход к железным орудиям, улучшение методов ведения сельского хозяйства повышали производительность труда и создавали условия для накопления богатств, развития имущественного неравенства и рабства. Однако рабство в эту эпоху носило еще эпизодический и патриархальный характер, рабский труд применялся (особенно вначале) преимущественно в хозяйстве племенного вождя и военного предводителя — басилевса.

Басилевс являлся главой племени; он объединял в своем лице судейскую, военную и жреческую власть. Басилевс управлял общиной совместно с советом родовых старейшин, — называемым буле. В наиболее важных случаях созывалось народное собрание — агора, состоявшее из всех свободных членов общины.

Племена, расселившиеся в конце 2 тысячелетия до н.э. на территории современной Греции, находились тогда еще на поздней ступени развития доклассового общества. Поэтому искусство и культура гомеровского периода складывались в процессе переработки и развития тех, по существу еще первобытных, навыков и представлений, которые принесли с собой греческие племена, лишь в малой степени усвоившие традиции более высокой и зрелой художественной культуры Эгейского мира.

Однако некоторые сказания и мифологические образы, сложившиеся в культуре Эгейского мира, вошли в круг мифологических и поэтических представлений древних греков, так же как различные события истории Эгейского мира получили образно-мифологическое претворение в сказаниях и в эпосе древних греков (миф о Минотавре, троянский эпический цикл и др.). Зародившаяся в гомеровский период монументальная архитектура древнегреческих храмов использовала и по-своему переработала сложившийся в Микенах и Тиринфе тип мегарона — зала с сенями и портиком. Некоторые технические навыки и опыт микенских зодчих также были использованы греческими мастерами. Но в целом весь эстетический и образный строй искусства Эгейского мира, его живописный, утонченно экспрессивный характер и орнаментальные, узорные формы были чужды художественному сознанию древних греков, первоначально стоявших на более ранней ступени общественного развития, чем перешедшие к рабовладению государства Эгейского мира.

12 — 8 вв. до н.э. были эпохой сложения греческой мифологии. Мифологический характер сознания древних греков получил в этот период свое наиболее полное и последовательное выражение в эпической поэзии. В больших циклах эпических песен нашли отражение представления народа о его жизни в прошлом и настоящем, о богах и героях, о происхождении земли и неба так же, как и народные идеалы доблести и благородства. Позже, уже в период архаики, эти устные песни были сведены в большие художественно завершенные поэмы.

Древний эпос наряду с неразрывно связанной с ним мифологией выразил в своих образах жизнь народа и его духовные стремления, оказав огромное влияние на все последующее развитие греческой культуры. Его темы и сюжеты, переосмысленные в соответствии с духом времени, разрабатывались в драме и лирике, отражались в скульптуре, живописи, рисунках на вазах.

Изобразительные искусства и архитектура гомеровской Греции при всем их непосредственно народном происхождении не достигли ни широты охвата общественной жизни, ни художественного совершенства эпической поэзии.

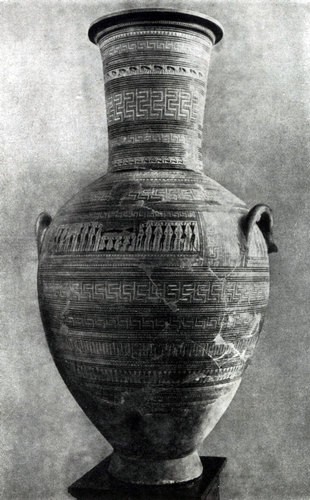

112. Дипилонская амфора. 9—8 вв. до н. э. Афины. Национальный музей.

Самыми ранними (из дошедших до нас) художественными произведениями являются вазы «геометрического стиля», украшенные геометрическим орнаментом, нанесенным коричневой краской по бледножелтоватому фону глиняного сосуда. Орнамент покрывал вазу обычно в верхней ее части рядом кольцевых поясов, иногда заполнявших всю ее поверхность. Наиболее полное представление о «геометрическом стиле» дают так называемые дипилонские вазы, относящиеся к 9 — 8 вв. до н.э. и найденные археологами на древнем кладбище близ Дипилонских ворот в Афинах. Эти очень большие сосуды, высотой иногда почти в рост человека, имели погребальное и культовое назначение, по форме повторяя глиняные сосуды, служившие для хранения больших количеств зерна или растительного масла. На дипилонских амфорах орнамент особенно обилен: узор состоит чаще всего из чисто геометрических мотивов, в частности плетенки-меандра (меандровый орнамент сохранялся в качестве орнаментального мотива и на всем протяжении развития греческого искусства). Кроме геометрического орнамента широко применялся схематизированный растительный и животный орнамент. Фигуры животных (птиц, зверей, например лани и др.) многократно повторяются на протяжении отдельных полос орнамента, придавая изображению ясный, хотя и однообразный ритмический строй.

Важной особенностью более поздних дипилонских ваз (8 в. до н.э.) является введение в узор примитивных сюжетных изображений со схематизированными, сведенными почти к геометрическому знаку фигурами людей. Эти сюжетные мотивы очень разнообразны (обряд оплакивания умершего, состязание колесниц, плывущие суда и т. п.). При всей своей схематичности и примитивности фигуры людей и особенно животных обладают известной выразительностью в передаче общего характера движения и наглядностью рассказа. Если по сравнению с росписями крито-микенских ваз изображения на дипилонских вазах более грубы и примитивны, то по отношению к искусству доклассового общества они безусловно знаменуют шаг вперед.

Скульптура гомеровского времени дошла до нас лишь в виде мелкой пластики, большей частью явно культового характера. Эти небольшие статуэтки, изображающие богов или героев, делались из терракоты, слоновой кости или бронзы. Найденные в Беотии терракотовые статуэтки, сплошь покрытые орнаментом, отличаются примитивностью и нерасчлененностью форм; отдельные части тела едва намечены, другие непомерно выделены. Такова, например, фигура сидящей богини с ребенком: ее ноги слиты с сиденьем (троном или скамьей), нос огромен и подобен клюву, передача анатомического строения тела совершенно не интересует мастера.

113 а. Конь. Геракл и кентавр. Бронзовые статуэтки из Олимпии. 8 в. до н. э. Нью-Йорк. Метрополитен-музей.

Наряду с терракотовыми статуэтками существовали и бронзовые. «Геракл и кентавр» и «Конь», найденные в Олимпии и относящиеся к концу гомеровского периода, дают очень наглядное представление о наивной примитивности и схематизме этой мелкой бронзовой пластики, предназначавшейся для посвящений богам. Статуэтка так называемого «Аполлона» из Беотии (8 в. до н.э.) своими вытянутыми пропорциями и общим построением фигуры напоминает изображения человека в крито-микенском искусстве, но резко отличается от них фронтальной застылостью и схематической условностью передачи лица и тела.

Монументальная скульптура гомеровской Греции до нашего времени не дошла. О ее характере можно судить по описаниям древних авторов. Основным видом Этой скульптуры были так называемые ксоаны — идолы, выполненные из дерева или камня и представлявшие собой, повидимому, грубо обработанный ствол дерева или блок камня, завершенный еле намеченным изображением головы и черт лица. Некоторое понятие об этой скульптуре могут дать геометрически упрощенные бронзовые изображения богов, найденные при раскопках храма в Дреросе на Крите, построенного в 8 в. до н.э. дорийцами, уже задолго до того поселившимися на этом острове.

113 6. Пахарь. Терракота из Беотии. 8 в. до н. э. Париж. Лувр.

Чертами более живого отношения к реальному миру обладают лишь некоторые терракотовые статуэтки из Беотии, относящиеся к 8 в., как, например, статуэтка, изображающая крестьянина с плутом; несмотря на наивность решения, эта группа сравнительно более правдива по мотиву движения и менее связана неподвижностью и условностью искусства гомеровского периода. В такого рода изображениях можно видеть некоторую параллель созданному в то же время эпосу Гесиода, воспевающему крестьянский труд, хотя и здесь изобразительное искусство выглядит очень сильно отставшим от литературы.

К 8 в., а возможно еще и к 9 в. до н.э., относятся и древнейшие остатки памятников ранней греческой архитектуры (храм Артемиды Орфии в Спарте, храм в Термосе в Этолии, упоминавшийся храм в Дреросе на Крите). В них использовались некоторые традиции микенской архитектуры, главным образом общий план, подобный мегарону; очаг-жертвенник помещался внутри храма; на фасаде, как и в мегароне, ставились две колонны. Наиболее древние из этих сооружений имели стены из сырцового кирпича и деревянного каркаса, поставленные на каменном цоколе. Сохранились остатки керамической облицовки верхних частей храма. В целом архитектура Греции в гомеровский период находилась на начальной ступени своего развития.

Искусство Греческой архаики

В период архаики (7 — 6 вв. до н.э.) греческое искусство далеко ушло от примитивных форм искусства гомеровского периода. Оно стало несравненно сложнее и, что самое главное, вступило на путь реалистического развития, с трудом преодолевая устойчивую косность давно сложившихся условных форм и борясь с ней. Прогрессивные завоевания и открытия в искусстве периода архаики неодинаково осуществлялись в разных областях искусства; всего больше их было в архитектуре и вазовой живописи, относительно меньше — в скульптуре, еще во многом скованной консервативными культовыми традициями.

Сложность и противоречивость искусства периода архаики объяснялись переходным характером этого исторического этапа в развитии греческого общества.

Власть главы племени, басилевса, еще в 8 в. до н.э. была сильно ограничена господством родовой аристократии — эвпатридов, сосредоточивших в своих руках богатства, землю, рабов, — а затем, в 7 в. до н.э., исчезла вовсе. Разложение старых первобытно-общинных отношений, имущественное неравенство, как и все шире применявшийся рабский труд, привели к сложению в Греции рабовладельческого строя. Развитие торговли и ремесел вызвало расцвет городской жизни и временный рост наряду с рабским и свободного труда, а вместе с ним — демоса, то есть массы свободных граждан полиса, противостоявшей старой родовой аристократии.

Период архаики стал временем ожесточенной классовой борьбы между старой родовой знатью — эвпатридами и народом — демосом, то есть массой свободных членов общины. Демос состоял из нескольких социальных групп (земледельцы, ремесленники, купцы и т. д.); интересы их не всегда совпадали, но эвпатриды были враждебны всем им. Поэтому, хотя формы перехода греческих общин к рабовладельческому строю были различны, наиболее важной и типичной для этого времени была борьба демоса против эвпатридов. Эвпатриды стремились к закабалению свободных общинников, что могло повести развитие греческого общества по пути, в какой-то мере напоминающему путь развития восточных рабовладельческих деспотий. Не случайно поэтому в процессе формирования греческого искусства в 7 и 6 вв. до н.э. встречались произведения, близкие по духу древневосточному искусству.

Значительное влияние древневосточных культур на искусство архаики объяснялось в основном тем, что художники складывавшегося в Греции рабовладельческого общества, решая стоявшие перед ними задачи, широко пользовались опытом и дости-. жениями в области искусства более древних культур рабовладельческого Востока. Вместе с тем по мере того как становилось все более ясным, что путь сложения рабовладельческого общества в Греции существенно отличается от Востока, все ярче выступало и своеобразие путей художественного развития Древней Греции. Восточные влияния, таким образом, отходили на второй план, и собственно античные черты определили характер наиболее передовых и типических явлений в искусстве архаики.

Победа, полная или частичная, широкой массы свободных крестьян, ремесленников, купцов и мореплавателей и ликвидация старых родовых учреждений привели к утверждению собственно античного варианта рабовладельческого общества.

В течение 7 — 6 вв. до н.э. широко раздвинулись границы распространения греческих поселений. Недостаточная плодородность земли приросте населения на материке и островах Греции, развитие морской торговли и в особенности обострение социальных противоречий в городах-государствах привели к образованию греческих колоний по отдаленным берегам Средиземного и Черного морей. Особенно большое значение в дальнейшей, истории древнегреческой культуры имели греческие поселения в Южной Италии и Сицилии (так называемая Великая Греция).

Период архаики был периодом создания греческого рабовладельческого общества и государства и сложения многих важных сторон греческой культуры и искусства. Это был период бурного развития общества, период роста его материальных и духовных богатств.

История архаического искусства в основном была историей преодоления старой художественной культуры родового общества и постепенной подготовки принципов реалистического искусства рабовладельческого полиса, которое утвердилось в дальнейшем, в 5 в. до н.э., после разгрома эвпатридов.

Именно в период архаики складывается система архитектурных ордеров, которая легла в основу всего дальнейшего развития античной архитектуры. В это же время расцветает повествовательная сюжетная вазопись и постепенно намечается путь к изображению в скульптуре прекрасного, гармонически развитого человека. От древнейшего периода культуру архаики отличают также возникновение и расцвет лирической поэзии, чрезвычайно важной для сложения греческого реализма, появление которой связано с выделением личности из рода и интересом к миру личных чувств человека.

Искусство архаики отличается большим своеобразием и обладает при всех его существенных ограниченных чертах своими собственными художественными достоинствами.

В целом изобразительные искусства периода архаики несли в себе еще очень много условности и схематизма. Реалистические черты, возникавшие в архаическом искусстве, не получали последовательно реалистического художественного обобщения. Композиция еще имела условный характер, в особенности групповая: изображение события сводилось нередко к символическому сопоставлению фигур, либо — в вазописи и рельефе — к ряду отдельных изображений, часто не связанных единством действия, а иногда даже и единством места и времени. Вместе с тем многообразные античные мифы и сказания впервые стали предметом широкого отражения в изобразительных искусствах. К концу периода архаики в искусство все чаще стали проникать и темы, взятые из реальной действительности.

К концу 6 в. новые, классические тенденции начинают приходить во все большее противоречие с методами и принципами архаического искусства. Хотя племенные различия давали еще о себе знать в греческом искусстве периода архаики, борьба передовых сил в архаическом искусстве с течениями, им враждебными, происходила во всех местных школах Греции и была важнее и существеннее различий между дорической и ионической школами, хотя эти различия были вполне отчетливыми и довольно значительными.

Ионическое (или ионийское) искусство по преимуществу было связано с культурой торговых полисов островной и малоазийской Греции, большинство которых было населено ионийской группой греческих племен; в целом это искусство отличалось большим изяществом, декоративной утонченностью, интересом к передаче движения. Дорическое (или дорийское) направление было связано главным образом с областями материковой Греции, преимущественно населенной дорийцами. Дорические мастера особенно настойчиво разрабатывали задачи создания монументального героического искусства; их заслуга заключалась прежде всего в правдивой передаче человеческого тела и его пропорций.

Особое место в искусстве эпохи архаики заняла аттическая школа. В ней с наибольшей полнотой выразились прогрессивные стороны искусства архаики, особенно в конце архаического периода.

В архитектуре архаики проявились с наибольшей силой прогрессивные тенденции искусства этого времени. Уже в глубокой древности искусство Греции создало новый тип здания, ставший в ходе веков ярким отражением идей демоса, то есть свободных граждан города-государства.

Таким зданием был греческий храм, принципиальное отличие которого от храмов Древнего Востока заключалось в том, что он являлся центром важнейших событий общественной жизни граждан города-государства. Храм был хранилищем общественной казны и художественных сокровищ, площадь перед ним была местом собраний и празднеств. Храм воплощал идею единства, величия и совершенства города-государства, незыблемость его общественного уклада.

Архитектурные формы греческого храма сложились не сразу и в период архаики претерпели длительную эволюцию. Однако в искусстве архаики была уже в основном создана продуманная, ясная и вместе с тем очень разнообразно применявшаяся система архитектурных форм, которая легла в основу всего дальнейшего развития греческого зодчества.

Времена, когда храм был родовым или царским святилищем, ушли в далекое прошлое. Уже в 7 в. до н.э. жертвенник окончательно был вынесен из здания храма на площадь перед ним. Это было вызвано тем, что храм и площадь перед ним стали центром массовых народных процессий и празднеств, объединявших всех свободных граждан города. В эпоху архаики были опыты создания огромных храмов, в которых могли бы поместиться большие массы народа, но чаще всего греческие храмы были сравнительно с сооружениями Древнего Востока не слишком велики и не подавляли человека своими размерами.

Являясь воплощением гражданского единства города-государства, храм ставился в центре акрополя или городской площади, получая наглядно подчеркнутое господство в архитектурном ансамбле города. Поэтому, хотя в старых священных местах (как, например, в Дельфах), часто находившихся на далеком расстоянии от городов, и сооружались новые более совершенные храмы, самый тип храма развивался, разрешая задачу создания архитектурного центра общественной жизни, способного ясно выразить духовный и гражданский строй города-государства. Ясность и простота основных архитектурных форм храма и их художественное совершенство, доступное и близкое народу, приобретали особое значение.

Общественный смысл и чисто земной, человеческий характер греческого храма не менялся оттого, что он посвящался богу — покровителю города: развитие самой греческой религии шло ко все более решительному очеловечению ее образов. Храм, посвященный богу, был всегда обращен главным фасадом на восток, храмы, посвящавшиеся обожествленным после смерти героям, обращались на запад, в сторону царства мертвых.

Простейшим и древнейшим типом каменного архаического храма был так называемый «храм в антах». Он состоял из одного небольшого помещения — наоса, открытого на восток. На его фасаде, между антами, то есть выступами боковых стен, были помещены две колонны. Всем этим «храм в антах» был близок к древнему мегарону. В качестве главного сооружения полиса «храм в антах» был мало пригоден: он был очень замкнут и рассчитан на восприятие только с фасада. Поэтому он позднее, особенно в 6 в. до н.э., использовался чаще всего для небольших сооружений (например, сокровищниц в Дельфах).

114 6. Сокровищница афинян в Дельфах. Конец 6 в. до н. э.

Более совершенным типом храма был простиль, на переднем фасаде которого были размещены четыре колонны. В амфипростиле колоннада украшала как передний, так и задний фасад, где был вход в сокровищницу.

Классическим типом греческого храма стал периптер, то есть храм, имевший прямоугольную форму и окруженный со всех четырех сторон колоннадой. Периптер в основных чертах сложился уже во второй половине 7 в. до н.э. Дальнейшее развитие храмовой архитектуры шло главным образом по линии совершенствования системы конструкций и пропорций периптера.

Создание периптера позволило свободно помещать здание в пространстве и придало всему строю храма торжественную строгую простоту.

Основные элементы конструкции периптера также очень просты и глубоко народны по своему происхождению. В своих истоках конструкция греческого храма восходит к деревянному зодчеству с глинобитными стенами. Отсюда идет двускатная крыша и (впоследствии каменные) балочные перекрытия; колонны тоже восходят к деревянным столбам. Но это не значит, что конструкция греческих храмов являлась механическим перенесением деревянных конструкций в каменное зодчество. Архитекторы Древней Греции хорошо понимали и учитывали конструктивные свойства строительных материалов. Вместе с тем они стремились подчеркнуть и развить художественные возможности, скрытые в самой конструкции здания. В результате этой работы сложилась ясная и цельная художественно осмысленная архитектурная система, которая позднее, у римлян, получила название ордера (что означает порядок, строй). Применительно к греческому зодчеству слово ордер подразумевает в широком смысле этого слова весь образный и конструктивный строй греческой архитектуры, главным образом храма, но чаще имеет в виду только порядок соотношения и расположения колонн и лежащего на них антаблемента (перекрытия).

Эстетическая выразительность ордерной системы была основана на целесообразной гармонии соотношения частей, образующих единое целое, и на ощущении упругого, живого равновесия несущих и несомых частей. Даже совсем незначительные изменения пропорций и масштабов ордера давали возможность свободно видоизменять весь художественный строй здания.

В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух вариантах — дорическом и ионическом. Это соответствовало и двум основным местным школам в искусстве.

Дорический ордер, по мнению греков, воплощал идею мужественности, то есть гармонию силы и торжественной строгости. Ионический ордер, наоборот, был легок, строен и наряден; когда в ионическом ордере колонны заменялись кариатидами, то не случайно ставились именно изящные и нарядные женские фигуры.

Греческая ордерная система не являлась отвлеченным трафаретом, механически повторяющимся в каждом очередном решении. Ордер был именно общей системой правил, исходящих из общего метода решения. Само же решение всегда носило творческий, индивидуальный характер и сообразовывалось не только с конкретными задачами и целями строительства, но и с окружающей природой, а в период классики — и с другими зданиями архитектурного ансамбля. Каждый храм был создан именно для данных условий, для данного места. Отсюда то ощущение художественной неповторимости, которое вызывают в зрителе греческие храмы.

Все эти замечательные качества и особенности греческой архитектуры получили свое полное развитие лишь в период классики, в 5 — 4 вв. до н.э.) но были подготовлены в значительной мере уже в архаический период.

Дорический храм-периптер был отделен от земли каменным основанием — стереобатом, который был несколько шире колоннады храма и обычно состоял из трех массивных ступеней, шедших вдоль всех четырех фасадов. Верхняя ступень и вся верхняя поверхность стереобата, или стилобат, служила как бы постаментом для храма. В наос, то есть прямоугольное помещение, из которого состоял собственно храм, свет проникал или через световые люки в потолке, или через двери. Вход в наос помещался за колоннадой со стороны главного фасада и был оформлен пронаосом, напоминающим по конструкции портик «храма в антах». Иногда кроме наоса существовал еще опистодом — помещение, находившееся позади наоса, с выходом в сторону заднего фасада.

Наос (с пронаосом и опистодомом) был со всех сторон окружен колоннадой, называвшейся «птерон» («крыло»). Колоннада периптера (то есть храма, «со всех сторон окрыленного»), возвышаясь над горизонталью стилобата, поддерживала перекрытие (опорные балки и карниз), над которым поднималась кровля, покрытая черепицей или мраморными плитками. Внутри наоса было прохладно, царил легкий сумрак. Оживленная игра света и тени в колоннаде создавала переход от яркого света дня к сумраку наоса. Стоявший на стереобате храм создавал у зрителя своей упругой и мощной колоннадой, держащей тяжелое перекрытие, впечатление ясного и гармонического равновесия сил.

Колонна была важнейшей частью ордера, так как она являлась основной несущей частью (см.рисунок). Колонна дорического ордера опиралась непосредственно на стилобат; ее пропорции в архаический период были обычно приземистыми и мощными (высота равна 4 — 6 нижним диаметрам). Дорическая колонна состояла из ствола, заканчивавшегося вверху капителью. Ствол был прорезан рядом продольных желобов — каннелюр; они шли вдоль всего ствола колонны и игрой света и тени подчеркивали ее объемность, а также усиливали общий вертикальный строй всей колоннады. Колонны дорического ордера не были геометрически точными цилиндрами. Кроме общего сужения кверху они имели на высоте одной трети некоторое равномерное утолщение — энтазис, — хорошо заметное на силуэте колонны. Энтазис, подобно напряженным мышцам живого существа, создавал ощущение упругого усилия, с которым колонны несли антаблемент. Дорическая капитель была очень проста; она состояла из эхина — круглой каменной подушки, — и абаки — невысокой каменной плиты, на которую ложилось давление антаблемента.

Пропорциональное соотношение греческих архитектурных ордеров: дорического, ионического и коринфского.

Антаблемент складывался из архитрава, то есть балки, которая лежала непосредственно на колоннах и несла всю тяжесть перекрытия, фриза и карниза. Архитрав дорического ордера был гладким. Дорический фриз состоял из триглифов и метоп. Триглифы по своему происхождению восходили к выступающим торцам балок; они разделялись на три полосы вертикальными желобками. Метопы были прямоугольными плитами, когда-то, в 8 — 7 вв. до н.э., керамическими, а затем, с 7 в. до н.э. — каменными; они заполняли промежутки между триглифами. Карниз завершал антаблемент.

Треугольники, образованные на переднем и заднем, фасадах — под двускатной крышей, — назывались фронтонами. Конек крыши и ее углы венчались скульптурными (обычно керамическими) украшениями, так называемыми акротериями. Фронтоны и метопы заполнялись скульптурой.

Колонна ионического ордера легка и стройна, она выше и тоньше по своим пропорциям, чем дорическая колонна, ее высота равна 8 — 10 нижним диаметрам. Ионическая колонна имела базу, из которой она словно вырастала кверху. Каннелюры, в дорической колонне сходившиеся под углом, в ионической колонне разделены плоскими срезами граней. От этого количество вертикальных линий как бы удваивалось, что сообщало колонне особенную легкость. Благодаря тому что желобки в ионической колонне были врезаны глубже, игра света и тени на ней была богаче и живописнее.

Капитель ионического ордера имела эхин, образующий два изящных завитка — волюты. Из-за волют капители угловых колонн требовали сложного разрешения. Архитрав ионического ордера был разделен по горизонтали на три полосы, отчего он казался более легким. Фриз шел сплошной лентой вдоль всего антаблемента. Карниз был богато декоративно обработан.

Система дорического ордера в своих основных чертах сложилась уже в 7 в. до н.э. и определила собой главную линию развития греческого зодчества на Пелопоннесе и в Великой Греции (то есть Сицилии и Южной Италии). Ионический ордер сложился к концу 7 в. до н.э. Он получил развитие прежде всего в малоазийской и островной Греции, в богатых торговых городах, близко соприкасавшихся с культурой Востока.

Позднее, уже в эпоху классики, получил развитие третий ордер — коринфский, — близкий к ионическому и отличавшийся от него главным образом тем, что в нем колонны, несколько более вытянутые по пропорциям (высота колонны доходит до 12 нижних диаметров), были увенчаны пышной и сложной корзинообразной капителью, составленной из растительного орнамента — стилизованных листьев аканфа — и завитков (волют).

Для эволюции архаических дорических храмов характерен переход от тяжеловесных и приземистых пропорций к пропорциям более стройным и гармонически ясным.

Более ранние храмы нередко имели слишком грузные капители или слишком короткие стволы колонн; соотношение количества колонн на длинных и торцовых сторонах часто было таким, что храм оказывался чрезмерно вытянутым в длину; иногда на фасаде ставилось нечетное число колонн, что не давало возможности выделить главный вход и сделать его главной осью композиции. Постепенно все такие недостатки исчезали.

Одним из древнейших дорических храмов был храм Геры (Герайон) в Олимпии (7 в. до н.э.); сохранившиеся остатки этого храма дают ясное и наглядное представление как о плане храма, так и об общем расположени и соотношении частей архаического дорического периптера.

114 а. Храм Геры (Герайон) в Олимпии 7 в. до н. э.

Много дорических храмов было построено в архаический период в Великой Греции. Наиболее известны развалины храмов в Селинунте и так называемая «Базилика» в Пестуме. В «Базилике» подчеркнута прежде всего мощь и устойчивая сила сооружения; гармония пропорций в ней отсутствует, особенно из-за слишком вздутого энтазиса.

115. Храм Аполлона в Коринфе. Конец 6 в. до н. э.

Одним из наиболее совершенных сооружений поздней архаики был храм Аполлона в Коринфе (на Пелопоннесе). Его план такасе еще несколько удлинен (на фасадах 6 колонн, на длинных сторонах — 15); крепкие и тяжелые колонны поставлены довольно часто. Но в этом храме на первый план уже выступает ясность и гармоничность пропорций, общая монументальная строгость и сила архитектурных форм.

Храм Аполлона в Коринфе, построенный во второй половине 6 в. до н.э., является произведением зрелого мастерства. Его следует рассматривать как непосредственного предшественника замечательных храмов классического периода. В нем уже с очень большой художественной полнотой выражено нравственное величие и гармония рождающейся новой, демократической художественной культуры Греции. Если в лирике 7 — 6 вв. до н.э. (у Алкея или у Сафо) нашла свое художественное утверждение сила и красота пробудившихся чувств и переживаний человека — гражданина города-государства, то в архитектуре нашли свое выражение идеи величия и красоты родного полиса и единства его наиболее передовых демократических сил.

В архаической архитектуре как ионического, так и дорического ордера, строившейся из известняка, нашла широкое применив яркая раскраска. Основным было чаще всего сочетание красного и синего цветов. Раскрашивались тимпаны фронтонов (то есть их треугольное поле под двускатной крышей) и фоны метоп, триглифы и некоторые другие детали антаблемента. Раскрашивалась и скульптура, украшавшая архаические храмы. Раскраска повышала ощущение праздничности облика архитектуры и, кроме того, особенно в дорическом ордере, подчеркивала архитектонику его частей.

Ионическая архитектура, в целом развивавшаяся в архаический период в том же направлении, что и дорическая, отличалась от нее большим богатством декорации, большим изяществом и легкостью. Даже старому типу храма «в антах» ионический ордер придал необычайно нарядный облик; так строились еще в 6 в. до н.э. небольшие здания, окружавшие главный храм, например, сокровищница сифнийцев в Дельфах с фигурами празднично одетых девушек (кор) вместо колонн.

Храмы Ионии, то есть городов побережья Малой Азии и островов, отличались особенно большими размерами и роскошью убранства. В этом сказалась тесная связь городов-государств малоазийской Греции с культурой Востока. Храмы эти оказались в стороне от основной линии развития греческой архитектуры. Архитектура греческой классики широко разработала все лучшие стороны ионического ордера, но осталась чуждой пышной роскоши этих грандиозных храмов архаической Ионии; эта черта ионической архитектуры получила свое дальнейшее развитие лишь в период эллинизма.

Из архаических храмов Ионии наибольшей известностью пользовался первый храм Артемиды в Эфесе, законченный постройкой во второй половине 6 в. до н.э. и достигавший более 100 м в длину. Храм этот был не периптером, а диптером — его колоннада была двойной. Глубокий пронаос состоял из четырех рядов колонн, по две в каждом ряду. Колонны на западном и восточном фасадах опирались на барабаны, украшенные скульптурными рельефами.

Храм Артемиды в Эфесе. Реконструкция.

По сравнению с дорическими периптерами храм Артемиды в ЭФесе поражал своей величиной и великолепием, богатой игрой светотени и сложным ритмом сменяющихся рядов колонн, но ему недоставало строгой соразмерности и ясной простоты, присущей дорическим храмам поздней архаики. Именно строители дорических храмов с наибольшей полнотой выразили передовые художественные идеи своего времени, и в дальнейшем выработанный ими продуманный и строгий тип периптера разрабатывался и совершенствовался в качестве ведущего типа архитектурного сооружения в период классики.

Период архаики был периодом расцвета художественных ремесел. Потребность в изделиях прикладного искусства вызывалась ростом благосостояния значительной части свободного населения и развитием заморской торговли. Особенно высокого расцвета достигла греческая керамика.

Греческие вазы служили для самых разнообразных целей и потребностей. Они были очень разнообразны по форме и размерам. Обычно вазы покрывались художественной росписью. Лучшие произведения мастеров архаической вазописи были подлинными художественными созданиями, и, видимо, сами мастера относились к ним со всей серьезностью и ответственностью. Не случайно поэтому многие вазы носят подпись создавшего их мастера, а иногда и двух — горшечника и художника. ЭТО5 кстати, указывает на выросшее чувство ценности личности и ее дарований. Конечно, художественно выполненные и богато расписанные вазы не были предназначены для повседневных бытовых нужд. И все же расцвет вазописи тесно связан с творческим отношением ремесленника к своему труду и с его глубоким пониманием единства практической и эстетической ценности вещи, которое так свойственно народному искусству.

В 7 и особенно в 6 в. до н. э. сложилась довольно стройная, хотя и допускающая отдельные вариации система постоянных форм ваз, имевших разное назначение. Так, амфора предназначалась для хранения вина и масла; кратер — для смешивания (во время пИра) воды с вином; из килика пили вино; в стройном лекифе хранились благовония для возлияний на могилах умерших. По сравнению с керамикой гомеровского периода формы и пропорции ваз стали строже и красивее. Своим ясным, тонко почувствованным ритмом, соразмерностью всех частей греческие вазы превзошли сосуды и Древнего Египта и Эгейского мира. Размещение рисунков на вазах и их композиционный строй были тесно связаны с формой вазы.

Эволюция вазовых росписей шла от схематичных и отвлеченно-декоративных изображений к композициям развернуто сюжетного характера, наглядно повествующим о действиях и поступках изображенных героев. Смелые реалистические искания художников-вазописцев часто опережали развитие скульптуры.

116 а. Коринфская ваза. Конец 7 —начало 6 в. до н. э. Париж. Лувр.

Во времена ранней архаики (7 в. до н.э.) в греческой вазописи господствовал так называемый «ориентадизирующий» (то есть подражающий Востоку) стиль. Центрами этого направления были торговые города островной и малоазийской Греции, а также Коринф. Вазы с островов Мелоса, Родоса и из Коринфа отличались нарядностью росписи, носившей в основном декоративный характер. Росписи эти выполнялись коричневой краской нескольких тонов, от почти красного до буровато-коричневого. Целый ряд мотивов орнамента благодаря торговым и культурным связям был заимствован с Востока. Художники этих ваз соединяли в одной композиции схематичные изображения человека, животных или фантастических существ с чисто орнаментальными мотивами, стремясь заполнить все поле композиции, не оставляя пустых мест, и этим создать впечатление декоративного целого. Принципиальной разницы между изображением людей и орнаментом мастер не видел.

В 6 в. до н.э. на смену ориентализирующему стилю пришла так называемая чернофигурная вазопись, зародившаяся еще в 7 в. Узорный орнамент был вытеснен четким силуэтным рисунком, характеризующим общий облик фигуры и более или менее выразительно передающим жест и движение. Рисунки людей и животных заливались черным лаком и отчетливо выделялись на красноватом фоне обожженной глины; иногда добавлялись белый цвет и процарапывание узора одежды, волос и т. п. по поверхности лака. Последовательно проходившая перед зрителем вереница фигур развертывала ясную и понятную ленту повествования.

Так, на одном коринфском кратере середины 6 в. до н.э. изображен бег колесниц, медные треножники, предназначенные в награду победителю, и зрители, приветствующие победителей.

Наибольшего расцвета чернофигурная вазопись достигла в Аттике. Название одного, из предместий Афин, славившегося в 6 и 5 вв. до н.э. своими гончарами, — Керамик — превратилось в название изделий из обожженной глины.

116 6. Кратер Клития и Эрготима (Ваза Франсуа). Около 560 г. до н. э. Флоренция. Археологический музей.

Кратер Клития, выполненный в мастерской Эрготима около 560 г. до н.э. (так называемая «Ваза Франсуа»), может дать представление обо всем изобразительном богатстве чернофигурной вазописи. Рисунок на огромном кратере разбит на ряд поясов. Большинство из них носит конкретный сюжетный характер и посвящено рассказам о целом ряде событий (охота на каледонского вепря, состязание колесниц и т. п.). Центральную часть занимает изображение бракосочетания родителей Ахилла — Пелея и Фетиды. Ниже изображен Ахилл, преследующий Троила; самый нижний ряд заполнен изображениями животных и чудовищ. Человеческие фигуры лишены какой-либо индивидуальной характеристики: они плоскостны, и их движения резки и угловаты; животные (особенно лошади) точнее по рисунку, изящнее и живее. Каждая полоса в отдельности дает затейливый ритмический узор и вместе с тем наглядный рассказ, изобилующий подробностями; оформление вазы в целом представляет собой явный пример перехода от «коврового» заполнения всей поверхности вазы к более строгой композиционной архитектонике.

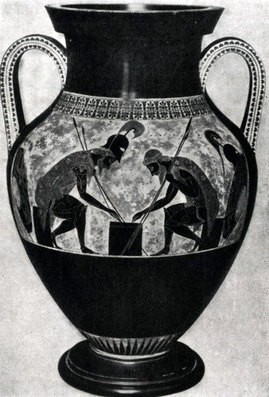

Крупнейшим аттическим вазописцем середины 6 в. до н.э. (550 — 530), с наибольшей силой раскрывшим все живые и прогрессивные стороны чернофигурной вазописи, был Эксекий. В его руках мифологические сказания и эпизоды из гомеровского эпоса превратились в выразительные сцены, хотя он сохранил еще ограниченные стороны силуэтного рисунка. Таков, например, рисунок на амфоре, изображающий Аякса и Ахилла, играющих в кости; их восклицания написаны тут же, рядом с фигурами.

117 а. Эксекии. Дионис в ладье. Роспись килика. После 540 г. до н. э. Мюнхен. Музей античного прикладного искусства.

117 6. Эксекий. Аякс и Ахилл, играющие в кости. Роспись амфоры. Около 530 г. до н. э. Рим. Ватикан.

Представление о высоком мастерстве Эксекия дает изображение Диониса в ладье (роспись дна килика), отличающееся тонким чувством ритма и мастерством композиции. Изображен миф о Дионисе — о его чудесном спасении от морских разбойников, которых он превратил в дельфинов. Удлиненные и изогнутые силуэты корабля и дельфинов великолепно вписаны в круг. Разбросанные по полю композиции дельфины с выгнутыми спинами создают полную беспокойного движения игру линий, напоминающую о плеске волн. Большая по сравнению с ними ладья со стремительно выгнутой линией борта, с наполненным ветром парусом как бы плавно скользит по поверхности моря. Прихотливый узор виноградной лозы, выросшей на мачте, венчает композицию.

Если килик Эксекия поражет утонченной поэзией и глубоким пониманием гармонии композиции, то росписи Андокида (третья четверть 6 в. до н.э.) замечательны смелым введением в силуэтную чернофигурную вазопись обильных реалистических мотивов, вступающих норой в противоречие с приемами плоскостной архаической вазописи. Хорошее представление о творчестве Андокида может дать амфора, выполненная в его мастерской, с изображением Геракла и Цербера (Музей изобразительных искусств имени Пушкина). Следует отметить живое движение Геракла, ставшего на одно колено и приманивающего Цербера.

Росписи поздних чернофигурных ваз дали впервые в греческом искусстве образцы многофигурной композиции, в которой все действующие лица находились в реальной взаимосвязи, диктуемой характером события.

По мере дальнейшего нарастания реализма в греческом искусстве в вазописи наметилась тенденция к преодолению плоскостности и условности, заложенной во всей художественной системе чернофигурной вазописи. Это привело около 530 г. до н.э. к целому перевороту в технике вазовой росписи — к переходу к так называемой краснофигурной вазописи со светлыми фигурами на черном фоне. Законченные образцы новой техники были созданы в мастерской Андокида, но в полную меру все художественные возможности краснофигурной вазописи были раскрыты уже в период классического искусства.

Таким образом, в вазописи, как и в архитектуре, к концу архаического периода получили исключительно важное значение реалистические тенденции, во многом подготовившие победу реализма в искусстве Греции эпохи классики.

Гораздо более противоречивым было развитие архаической скульптуры.

Почти до самого конца архаического периода — до середины 6 в. до н.э. создавались строго фронтальные и неподвижные статуи богов, словно застывшихв торжественном покое. На этих статуях, несших в себе сковывающие и далекие от жизни древние традиции, лежала печать канонической схемы, не позволявшей художникам нарушать правила, установившиеся для изготовления такого рода культовой скульптуры. В отвлеченности и даже иногда геометризме форм сказывались приемы, идущие еще от искусства гомеровского периода.

К такому типу статуй относятся «Артемида» с острова Делоса, «Гера» с острова Самоса, «Богиня с гранатовым яблоком» Берлинского музея.

118 а. Артемида Делосская. Мрамор. Около 650 г. до н. э. Афины. Национальный музей.

«Артемида» с острова Делоса (7 в. до н.э.), принесенная в дар богине некоей Никандрой (как следует из надписи на статуе), представляет собой почти нерасчлененный каменный блок со слабо намеченными формами тела. Голова поставлена прямо, волосы симметрично падают на плечи, руки опущены вдоль тела, Ступни ног кажутся механически приставленными к глыбообразной массе длинной одежды. Происхождение такой статуи от примитивного древнего ксоана не вызывает сомнений, и новым здесь является лишь некоторое стремление к правильной пропорциональности человеческой фигуры.

118 6. Гера Самосская. Мрамор. Около 560 г. до н. э. Париж. Лувр.

Что в данном случае нельзя говорить только о неумении изобразить человеческую фигуру или о недостатке мастерства, ясно видно на примере статуи «Геры» с острова Самоса (первая половина 6 в. до н.э.), сделанной примерно через сто лет после предыдущей. Художник, создавший эту статую, . очень хорошо передал различные ткани — тяжелой верхней и тонкой нижней одежды, тщательно изобразил складки, несомненно правильно установил пропорции Этой женской фигуры. Однако статуя напоминает скорее ствол дерева, а не живое человеческое тело; она кажется скованнее и мертвеннее, чем самые условные из египетских статуй. По сравнению с искусством гомеровского периода здесь есть, конечно, много нового и прежде всего — строгая, ясная пропорциональность и объемность фигуры. Но подлинно реалистических задач такое искусство еще не ставит: задачей художника было создать торжественное, застывшее изваяние, предмет культа, священный и таинственный образ божества.

В статуе «Богини с гранатовым яблоком» (6 в. до н.э.) сохранилась, в противоположность статуе «Геры», голова, лишенная, как и вся статуя, живого выражения. От этого лишь нагляднее становится общий условный характер такого рода религиозной скульптуры, близко напоминающий аналогичное искусство Древнего Востока. Но складки одежды, симметричными изгибающимися линиями идущие сверху вниз, общая изысканность силуэта и нарядная расцветка придают статуе при всей ее манерности своеобразное чувство праздничности.

«Восточным», ориентализирующим духом отличались сидящие фигуры правителей (архонтов), расставленные вдоль дороги к древнему храму Аполлона (Дидимейону) близ Милета (в Ионии). Эти схематичные, геометрически упрощенные статуи, похожие на каменные глыбы с сухо прочерченными линиями складок одежды, были сделаны очень поздно — в середине 6 в. до н.э. Образы правителей (имя одного из них — Харес — сохранилось в надписи на статуе) трактованы как торжественные культовые изображения. Можно представить себе, что таким могло стать все искусство Греции, если бы в нем не победила передовая гуманистическая и демократическая тенденция художественного развития.

Статуи, созданные художниками этого консервативного и условного направления, нередко были колоссальных размеров, также подражая в этом смысле Древнему Востоку. Такой была, например, несохранившаяся бронзовая статуя Аполлона в Амиклах (6 в. до н.э.), известная по описаниям и изображениям на монетах и достигавшая около 13 м в высоту. Судя по описанию Павсания, этот Аполлон был похож на медную колонну с приставленными к ней головой и руками.

Было бы, однако, совершенно неправильно считать, что в архаической скульптуре господствовало отвлеченное мировоззрение и преобладала мертвая и условная торжественность. Наряду с чуждыми реализму тенденциями, затруднявшими живое развитие искусства, в архаической монументальной скульптуре были тенденции более жизнеспособные и более передовые, и за ними оказалось будущее.

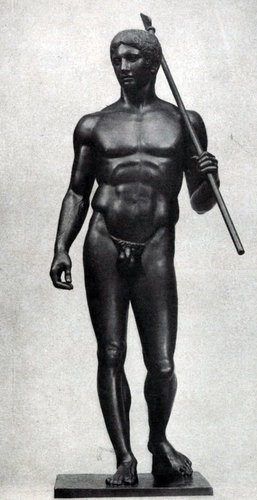

Особенно типичными для периода архаики были прямо стоящие обнаженные статуи героев, или, позднее, воинов, так называемые куросы.

Тип куроса сложился на протяжении 7 и начала 6 в. до н.э. первоначально, повидимому, на Пелопоннесском полуострове. Его появление имело большое прогрессивное значение для дальнейшего развития греческой скульптуры. Самый образ куроса — сильного, мужественного героя или воина — был связан с развитием гражданского самосознания человека; он означал большой шаг вперед по сравнению со старыми художественными идеалами. Связанные сначала с культом героев, эти статуи куросов к 6 в. до н.э. стали связываться с еще более жизненными образами идеальных воинов, — они начали служить надгробиями воинов и ставиться в честь победителей на олимпийских и других состязаниях, которые сами изменили свое первоначальное значение празднеств в честь умершего.

Это выдвижение в качестве героя наряду с богами также и человека — атлета и воина — показывало, что архаическое греческое искусство путем возвеличивания лучших, самых сильных и самых мужественных граждан начало ставить задачи общественного воспитания людей, утверждая передовые этические идеалы своего времени. Хотя в куросах не было никакого индивидуального, портретного характера и никакого определенного переживания, в них явственно ощущался общий дух суровой мужественности и собранной энергии, который сближал строй этих статуй с идейным содержанием ранней дорической архитектуры.

Общее развитие типа куроса шло в сторону все большей верности пропорций, преодоления элементов геометрического упрощения и схематизма, ухода от условной декоративной орнаментальности в трактовке деталей. Однако до самого конца 6 в. до н.э. сохранялся фронтальный и неподвижный строй этих статуй, словно выключавший их из реального пространства, из реальной жизни. Это глубокое противоречие самого типа статуи куроса — между их общественным содержанием и традиционной условностью формы — не могло быть разрешено архаическим искусством. Для этого понадобились радикальные сдвиги и перемены в человеческом сознании, которые произошли после реформ Клисфена и окончания греко-персидских войн. Черты ранней дорической трактовки типа куроса очень наглядно выражены в скульптурной группе Полимеда Аргосского, посвященной легендарным героям — Клеобису и Битону. От этой группы сохранилась лишь одна целая статуя, другая дошла в обломках. Полимед, работавший в Аргосе на Пелопоннесе, — одно из первых исторически достоверных имен мастеров греческого искусства; жил он в первой половине 6 в. до н.э.

119 а. Полимед из Аргоса. Статуя Клеобиса (или Битона) из Дельф. Мрамор. Около 600 г. до н. э. Дельфы. Музей.

Для «Клеобиса» (или Бптона, так как неизвестно, кто из них изображен в сохранившейся статуе) характерна резко и довольно еще грубо подчеркнутая структура человеческого тела; он поставлен строго фронтально и почти симметричен, если не считать того, что его левая нога выдвинута вперед, условно изображая движение фигуры. В этом изображений физически развитого и хорошо подготовленного к борьбе бойца-гоплита его духовные качества (мужественность, сила духа, решимость и т. п.) показаны еще в самой примитивной и неопределенной форме.

119 6. Аттический курос. Мрамор. Около 600 г. до н. э. Нью-Йорк. Метрополитен-музей.

Другим примером ранней статуи куроса может служить курос Метрополитенского музея в Нью-Йорке, более стройный, но не менее схематичный по своей форме (в особенности это относится к геометризированному и орнаментальному исполнению деталей головы).

К середине 6 в. до н.э. куросы начали становиться более живыми и человечными, мышцы тела стали моделироваться лучше, пропорции стали более правильными. Стремление придать выразительность лицу статуи привело к сложению очень часто повторяющейся в архаической скульптуре схемы так называемой «архаической улыбки». Улыбка эта имела вполне условный характер, но все же она, видимо, должна была выражать состояние той жизнерадостности и уверенности в своих силах, которыми был проникнут весь образный строй статуи. Правда, нередко эта «архаическая улыбка», чрезмерно подчеркнутая и орнаментально трактованная, придает куросам несколько манерный облик (как, например, в так называемом «Аполлоне Тенейском», сделанном в первой половине 6 в. до н.э.).

121 а. Так называемый Аполлон Птойос из святилища Аполлона Птойоса близ Фив. 6 в. до н. э. Мрамор. Афины. Национальный музей.

Так называемый «Аполлон Птойос» (из Беотии) является хорошим образцом куроса времен поздней архаики. Более точная моделировка формы, благородство пропорций и верное чувство строения человеческого тела придают этой статуе несравненно большую жизненную убедительность; ее строгая простота гораздо более соответствует образу героя, чем преувеличенно подчеркнутая физическая сила более ранних куросов. Тем более неоправданной выглядит здесь традиционная схема фронтальной и неподвижной композиции.

В статуях куросов и других произведениях монументальной архаической скульптуры есть несомненная близость к искусству Древнего Египта, которое было известно в Греции и могло служить примером для греческих художников до тех пор, пока новые идейные задачи греческой демократии окончательно не переросли традиции и влияния искусства Древнего Востока.

Сковывающие тенденции условного и отвлеченного решения человеческого образа в архаическом греческом искусстве особенно наглядно проявились в тех скульптурных произведениях, где нужно было изображать движение.

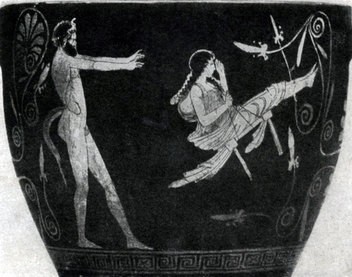

121 6. Архерм. Статуя летящей Ники с острова Делоса. Мрамор. Первая половина 6 в. до н. э. Афины. Национальный музей.