РАССКАЗЫ, СКАЗКИ

ТЫ У ДЕДУШКИ СПРОСИ, КАК ЛЕЧИЛИ НА РУСИ

Трудно стало жить в деревне. Почти недоступна медицинская помощь, закрываются медпункты, до больницы съездить — нет денег. В 50-е годы прошедшего столетия наблюдалась такая же ситуация, правда, причиной тому была минувшая жестокая война. И вот в тех не очень тепличных условиях мы, дети той поры, не были такими уж болезненными, а если заболевали, то лечили нас бабки да мамки своими, веками проверенными способами, лечили детей и взрослых, и самих себя.

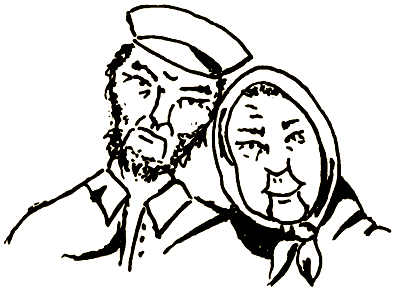

До десяти лет жил я с бабушкой Дарьей Петровной и дедом Михаилом Мамонтовичем в небольшой деревушке Рыжково на высоком берегу Кенозера. Про докторов, как и про лётчиков, знал только по книжкам. Дед мой работал мельником, вязал дровни и сани для колхоза, круглый год ловил рыбу. Бабушка тоже зарабатывала трудодни на общих работах, обихаживала домашнюю скотину, ткала холсты и половики. Жили, особо не бедствовали. Мясо, рыба, масло, молоко, грибы и ягоды, картошка и хлеб — всё производилось и добывалось своими руками. Часто вспоминаются маленькие истории из того, далёкого уже, детства: как же мы всё-таки выживали без медицины?

Учение и лечение

Осенью мы, пацаны, любили бегать по перволёдку. Тонкий ледок, поскрипывая, прогибался и пружинил под ногами, бежишь по нему, сердце в груди стучит, как ошалелое, остановиться нельзя — сразу провалишься в холодную купель. Так однажды со мной и случилось. К счастью, мелко было. Выполз я по-пластунски на берег, а тут дед уже стоит, дожидается, с вицей в руке. Крутой был Михаил Мамонтович, высек меня не жалеючи, приговаривая: «Вот это тебе для учения!» Но не забыл дедушка и про лечение. Приволок меня за шиворот в избу, приказал догола раздеться, надеть сухие штаны и рубаху. Потом открыл заслонку русской печи, с утра хорошо протопленной (а дело было к вечеру), и велел лезть туда и до утра не высовывать носа. Бабушка напоила меня малиновым вареньем со сливками. Пару раз за вечер сменила на мне бельё. И, наревевшись от обиды на деда, пропотев до самой последней косточки, я крепко уснул в своей горячей постели. Учение и лечение дедкины пошли на пользу. Утром я был весел и здоров, и обида сразу забылась.

Веник из крапивы

Баню топили каждую субботу с утра. Вечером мылись все вместе. Бабушка уходила из бани пораньше, греть самовар, а мы с дедом оставались ещё на полчасика-часик. Я много раз бегал на озеро окунуться после жара в холодной водичке, а дед всё это время неистово хлестался веником, часто приговаривая: «Уйди вся ка зараза с моего глаза!» Веник дедко иногда заправлял крапивными стеблями, распаривал его в деревянной кадушке с кипятком и затем снова и снова бил себя по белым ляжкам, спине и груди. Потом лежал на полке, пуская слюну в седую широкую бороду, блаженствовал. К деду никакие хвори не приставали, никогда он не болел. Жаловался только изредка на боль в боку, где у него остался осколок от далёкой империалистической войны четырнадцатого года.

Однажды я во время нашей помывки заигрался с мальчишками в озере, прибежал в баню с посиневшими от холода губами. Тут-то и попало от деда. Он сильно рассердился, кинул меня на банный полок и стал нещадно хвостать веником с крапивой. Я вытерпел эту экзекуцию. Но потом дома всю ночь не мог заснуть, спина свербела, как у чесоточного. Дед, любивший по утрам потереться своей спиной о косяк двери, посмеивался надо мной: «Чешись, Вова, шкура будет нова!»

Чирей, порез и разбитый нос

Как-то на ягодице у меня вскочил чирей, сесть не мог. Бабушка спустила с моей задницы штаны, осмотрела мою болячку и приказала идти с нею в хлев. Там она поплевала на чирей и при свете лучины рыбацким ножом исколола всю мою ляжку. При этом шёпотом читала какую-то молитву. Бабушкино «иглоукалывание» помогло мне уже наутро. Мой чирей засох, и через день я его отколупнул.

Случалось порезать палец или проколоть ногу ржавым гвоздём, лечение было известным для всех деревенских: собственная моча и подорожник, который обмывался мылом и прикладывался на рану. Проколотую гвоздём ногу держали минут двадцать в ведёрке с мочой, и никаких тебе заражений, о пенициллинах и слыхом не слыхивали.

Когда я приходил домой с разбитым носом, бабушка, поругав моих обидчиков, доставала из шкатулки суровую нитку и несколько раз перетягивала ею средний палец левой руки у самого ногтя. И мой нос переставал кровоточить. Оказывается, по восточной медицине, именно тут находится активная точка канала кровообращения, которая регулирует работу сердца и сосудов. Но бабушкина наука была почерпнута из другого источника — из кладезя мудрости русского народа.

Бутылка в муравейнике

Бабушку мучил ревматизм. Спасалась печкой, на которую забиралась на всю ночь. Там, на старой дедушкиной шубе, и я часто коротал ненастные дни. Натирание от своей болезни бабушка готовила из Муравьёв. А делалось это так. В муравейник сбоку закапывалась пустая бутылка, через несколько дней она наполнялась благородными насекомыми. Бутылку закупоривали пробкой, приносили домой, ставили в жаркую печь. На второй день лекарство было готово к употреблению, использовалось оно как натирание при ревматизме и радикулите.

Как-то раз бабушка отправила меня в лес. Я нашёл понравившийся мне муравейник, коих у нас за деревней было великое множество, и начал ковырять бутылкой в нём. Не заметил, что бутылка-то у меня с трещиной. Она раскололась, и стекло распороло ладошку. Хлынула кровь. Я побежал к дому, прижав рану к белой рубахе, вымазался в крови, как недорезанный барашек. Бабушка быстро остановила кровь, опять теми же мочой и подорожником. Только шрам от той бутылочки остался на моей ладони навсегда и напоминает мне о загубленных муравьиных душах.

Жихорько

Бабушка ежедневно молилась на икону Божьей Матери с Младенцем в красном углу, со словами «Господи, благослови» укладывалась спать. Но нечистая сила по каким-то неведомым причинам иногда по ночам наведывалась в нашу избу. Утром бабушка вставала раньше, чем обычно, долго молилась, за завтраком рассказывала, что ночью к ней опять приходил домовой — Жихорько — и чуть не задушил. Вечером бабушка с молитвой клала под подушку ножик с костяной ручкой и таким способом избавлялась от непрошеного гостя. И это на моей детской памяти повторялось несколько раз.

У венца два конца…

В 82 года дед впервые заболел. Было это в декабре в сорокаградусные морозы. Возил сено из леса с мужиками, выпил на лютом холоде стакан спирта. Домой приехал безголосым и с температурой. Лежал почти два месяца, в последние две недели уже ничего не ел, произошло сужение горла. Трубку бы ему тогда вставить, да кто вставит-то. Докторов рядом не было. Дедушка начинал бредить, заговариваться: «Поди-ко, бабка, возьми ухват, поверни меня к стенке», — полушёпотом выговаривал он. Вечером бабушка увела меня в сени и говорит: «Полезай, Володенька, на чердак, попроси у венца дедушке какого-нибудь конца. Да не бойся, всё будет хорошо, может, и выздоровеет Миша…»

Было по-февральски ветрено и сыро. По скрипучей лестнице я залез на чердак, в полной темноте прокричал, как научила бабушка: «Венец, венец, дай дедушке какой-нибудь конец!» — и кубарем скатился вниз, дрожа от страха. Мне показалось, что кто-то ждал меня за чердачной трубой и даже отозвался на мой вопль. А на другой день утром кончились дедушкины страдания, он тихо умер, пока бабушка обихаживалась с коровой.

Случилось это в 1957 году в лесном посёлке Торос-озеро. В то время дед с бабушкой жили уже вместе с моими родителями, за полста километров от родной деревеньки Рыжково. Там, в чужом краю, и схоронили Михаила Мамонтовича. А вскоре и посёлок был ликвидирован, в лесу рубить стало нечего — Долгозерский лесопункт с Торос-озера перебазировался в Нижнее Устье.

Трудно стало жить в деревне. Почти недоступна медицинская помощь, закрываются медпункты, до больницы съездить — нет денег. В 50-е годы прошедшего столетия наблюдалась такая же ситуация, правда, причиной тому была минувшая жестокая война. И вот в тех не очень тепличных условиях мы, дети той поры, не были такими уж болезненными, а если заболевали, то лечили нас бабки да мамки своими, веками проверенными способами, лечили детей и взрослых, и самих себя.

До десяти лет жил я с бабушкой Дарьей Петровной и дедом Михаилом Мамонтовичем в небольшой деревушке Рыжково на высоком берегу Кенозера. Про докторов, как и про лётчиков, знал только по книжкам. Дед мой работал мельником, вязал дровни и сани для колхоза, круглый год ловил рыбу. Бабушка тоже зарабатывала трудодни на общих работах, обихаживала домашнюю скотину, ткала холсты и половики. Жили, особо не бедствовали. Мясо, рыба, масло, молоко, грибы и ягоды, картошка и хлеб — всё производилось и добывалось своими руками. Часто вспоминаются маленькие истории из того, далёкого уже, детства: как же мы всё-таки выживали без медицины?

Учение и лечение

Осенью мы, пацаны, любили бегать по перволёдку. Тонкий ледок, поскрипывая, прогибался и пружинил под ногами, бежишь по нему, сердце в груди стучит, как ошалелое, остановиться нельзя — сразу провалишься в холодную купель. Так однажды со мной и случилось. К счастью, мелко было. Выполз я по-пластунски на берег, а тут дед уже стоит, дожидается, с вицей в руке. Крутой был Михаил Мамонтович, высек меня не жалеючи, приговаривая: «Вот это тебе для учения!» Но не забыл дедушка и про лечение. Приволок меня за шиворот в избу, приказал догола раздеться, надеть сухие штаны и рубаху. Потом открыл заслонку русской печи, с утра хорошо протопленной (а дело было к вечеру), и велел лезть туда и до утра не высовывать носа. Бабушка напоила меня малиновым вареньем со сливками. Пару раз за вечер сменила на мне бельё. И, наревевшись от обиды на деда, пропотев до самой последней косточки, я крепко уснул в своей горячей постели. Учение и лечение дедкины пошли на пользу. Утром я был весел и здоров, и обида сразу забылась.

Веник из крапивы

Баню топили каждую субботу с утра. Вечером мылись все вместе. Бабушка уходила из бани пораньше, греть самовар, а мы с дедом оставались ещё на полчасика-часик. Я много раз бегал на озеро окунуться после жара в холодной водичке, а дед всё это время неистово хлестался веником, часто приговаривая: «Уйди вся ка зараза с моего глаза!» Веник дедко иногда заправлял крапивными стеблями, распаривал его в деревянной кадушке с кипятком и затем снова и снова бил себя по белым ляжкам, спине и груди. Потом лежал на полке, пуская слюну в седую широкую бороду, блаженствовал. К деду никакие хвори не приставали, никогда он не болел. Жаловался только изредка на боль в боку, где у него остался осколок от далёкой империалистической войны четырнадцатого года.

Однажды я во время нашей помывки заигрался с мальчишками в озере, прибежал в баню с посиневшими от холода губами. Тут-то и попало от деда. Он сильно рассердился, кинул меня на банный полок и стал нещадно хвостать веником с крапивой. Я вытерпел эту экзекуцию. Но потом дома всю ночь не мог заснуть, спина свербела, как у чесоточного. Дед, любивший по утрам потереться своей спиной о косяк двери, посмеивался надо мной: «Чешись, Вова, шкура будет нова!»

Чирей, порез и разбитый нос

Как-то на ягодице у меня вскочил чирей, сесть не мог. Бабушка спустила с моей задницы штаны, осмотрела мою болячку и приказала идти с нею в хлев. Там она поплевала на чирей и при свете лучины рыбацким ножом исколола всю мою ляжку. При этом шёпотом читала какую-то молитву. Бабушкино «иглоукалывание» помогло мне уже наутро. Мой чирей засох, и через день я его отколупнул.

Случалось порезать палец или проколоть ногу ржавым гвоздём, лечение было известным для всех деревенских: собственная моча и подорожник, который обмывался мылом и прикладывался на рану. Проколотую гвоздём ногу держали минут двадцать в ведёрке с мочой, и никаких тебе заражений, о пенициллинах и слыхом не слыхивали.

Когда я приходил домой с разбитым носом, бабушка, поругав моих обидчиков, доставала из шкатулки суровую нитку и несколько раз перетягивала ею средний палец левой руки у самого ногтя. И мой нос переставал кровоточить. Оказывается, по восточной медицине, именно тут находится активная точка канала кровообращения, которая регулирует работу сердца и сосудов. Но бабушкина наука была почерпнута из другого источника — из кладезя мудрости русского народа.

Бутылка в муравейнике

Бабушку мучил ревматизм. Спасалась печкой, на которую забиралась на всю ночь. Там, на старой дедушкиной шубе, и я часто коротал ненастные дни. Натирание от своей болезни бабушка готовила из Муравьёв. А делалось это так. В муравейник сбоку закапывалась пустая бутылка, через несколько дней она наполнялась благородными насекомыми. Бутылку закупоривали пробкой, приносили домой, ставили в жаркую печь. На второй день лекарство было готово к употреблению, использовалось оно как натирание при ревматизме и радикулите.

Как-то раз бабушка отправила меня в лес. Я нашёл понравившийся мне муравейник, коих у нас за деревней было великое множество, и начал ковырять бутылкой в нём. Не заметил, что бутылка-то у меня с трещиной. Она раскололась, и стекло распороло ладошку. Хлынула кровь. Я побежал к дому, прижав рану к белой рубахе, вымазался в крови, как недорезанный барашек. Бабушка быстро остановила кровь, опять теми же мочой и подорожником. Только шрам от той бутылочки остался на моей ладони навсегда и напоминает мне о загубленных муравьиных душах.

Жихорько

Бабушка ежедневно молилась на икону Божьей Матери с Младенцем в красном углу, со словами «Господи, благослови» укладывалась спать. Но нечистая сила по каким-то неведомым причинам иногда по ночам наведывалась в нашу избу. Утром бабушка вставала раньше, чем обычно, долго молилась, за завтраком рассказывала, что ночью к ней опять приходил домовой — Жихорько — и чуть не задушил. Вечером бабушка с молитвой клала под подушку ножик с костяной ручкой и таким способом избавлялась от непрошеного гостя. И это на моей детской памяти повторялось несколько раз.

У венца два конца…

В 82 года дед впервые заболел. Было это в декабре в сорокаградусные морозы. Возил сено из леса с мужиками, выпил на лютом холоде стакан спирта. Домой приехал безголосым и с температурой. Лежал почти два месяца, в последние две недели уже ничего не ел, произошло сужение горла. Трубку бы ему тогда вставить, да кто вставит-то. Докторов рядом не было. Дедушка начинал бредить, заговариваться: «Поди-ко, бабка, возьми ухват, поверни меня к стенке», — полушёпотом выговаривал он. Вечером бабушка увела меня в сени и говорит: «Полезай, Володенька, на чердак, попроси у венца дедушке какого-нибудь конца. Да не бойся, всё будет хорошо, может, и выздоровеет Миша…»

Было по-февральски ветрено и сыро. По скрипучей лестнице я залез на чердак, в полной темноте прокричал, как научила бабушка: «Венец, венец, дай дедушке какой-нибудь конец!» — и кубарем скатился вниз, дрожа от страха. Мне показалось, что кто-то ждал меня за чердачной трубой и даже отозвался на мой вопль. А на другой день утром кончились дедушкины страдания, он тихо умер, пока бабушка обихаживалась с коровой.

Случилось это в 1957 году в лесном посёлке Торос-озеро. В то время дед с бабушкой жили уже вместе с моими родителями, за полста километров от родной деревеньки Рыжково. Там, в чужом краю, и схоронили Михаила Мамонтовича. А вскоре и посёлок был ликвидирован, в лесу рубить стало нечего — Долгозерский лесопункт с Торос-озера перебазировался в Нижнее Устье.

ГОРЕ И СЧАСТЬЕ БАБУШКИ НАСТАСЬИ

Было на Кенозере в былые времена более пятидесяти деревень и хуторов с постоянным населением. Сейчас таковых осталось не более десятка. Остальные совсем прекратили своё существование или стоят с заколоченными окнами. И только летом наезжают сюда горожане, проведать своё родовое гнездо, отдохнуть, посидеть с удочками на зорьке, пособирать ягод, грибов, полюбоваться великолепием часовен, которые, слава Богу, благодаря администрации Кенозерского национального парка и скандинавским специалистам сегодня здесь восстанавливаются, можно сказать, из праха, обретая вторую жизнь.

Летом 1999 года я наблюдал, как в деревне Глазово на берегу озера плотники парка благоустраивали старинную часовню, которая была воздвигнута более двухсот лет назад.

Глазово — заброшенная деревня. Здесь только летом в трёх-четырёх домах дымят печки по утрам. В маленькой, наполовину вросшей в землю избушке коротает каждое лето в одиночестве бабушка Настя — Анастасия Андреевна Аникиева, отметившая своё 95-летие. Зимой живёт она у дочери в соседней деревушке, а как сойдёт с озера лёд, на лодочке переезжает на свой родной бережок. И тут — до первых морозов.

Маленький, почерневший от древности домик, похожий на избушку на курьих ножках, обнесён изгородью. Крыша покрыта рубероидом, но видно, что давно не перекрывалась и, видимо, слабо защищает от дождей и ветров. На трубе — большое прокоптившееся ведро. В огороде шумит на ветру листьями русская берёза — вечный наш символ, рядом смётан большой стог сена. Ворот в изгороди я не обнаружил. Вместо них от прясла к пряслу была перекинута палочка — половинка высохшего удилища.

Поднявшись на низенькое крылечко, я постучал, но ответа не услышал. Дверь была не заперта, и батожка в двери не стояло. Значит, хозяйка дома. Пришлось низко-низко наклониться, чтобы войти в тесные сени, потом и в жильё. От двух небольших окошек было довольно светло. В глаза бросилось множество фотографий на стене. Бабушка Настя сидела на кровати, опустив ноги на скамеечку. Моё присутствие она заметила не сразу. На приветствие никак не прореагировала. Я уже был предупреждён, что после перенесённого зимой гриппа Анастасия Андреевна совсем плохо стала слышать. Тронул её тихонько за плечо. Она подняла опущенную низко голову, не испугалась и не удивилась, как будто меня ждала.

«Покосила крапивы и опристала, — доверительно сообщила она мне, — внуку Васеньке помогаю, силы-то совсем нет. Устаю больно. Как живу-то? Пензию дают, так и живу…»

Бабушка осторожненько спустилась с кровати, надела на сухонькие ноги шлёпанцы и, почти не разгибаясь, прошаркала к окошку: «Теплынь-то, теплынь-то на улке какая!» — прощебетала восторженно старушка, на фоне оконного света похожая на вопросительный знак. Взяв суковатый лёгкий батожок, она двинулась к двери. Мы вышли на крылечко, присели на низкую скамеечку. Лицо бабушки было шоколадным от загара, только верх лба, виски, края щёк и шея матово белели — от постоянного ношения платка, ведь на солнце с непокрытой головой здешние женщины не выходят.

Внизу перед нами расстилалась гладь кенозерской лахты, на берегу которой поставили наши предки деревню с часовней и звонницей. Избы в былые времена строились в два ряда и располагались вдоль берега, деревня очень напоминала подкову. И сама лахта, круглая, как блюдце, что-то напомнила мне. Конечно же глаз! Возможно, от этого сравнения и пошло название деревеньки — Глазово! Но это уж мои фантазии. Бабушка Настя о таком не задумывалась: «А чего думать-то, роботать надо было, дитей ростить да кормить. Так в хлопотах и жизнь прошла».

Жизнь Анастасии Андреевны лёгкой не назовёшь. Правда, детство и юность были относительно беззаботными: три брата — Пётр, Николай и Фёдор — оберегали свою единственную сестру, домашней работой не загружали, злоязычникам и всяким иным обидчикам за родную кровинку могли и бока намять. «В молоды-то годы спала я долго, сладко едала и пивала. Ни одного православного праздника не упускала, где в какой деревне гулянка, я уж там, писен напоюсь, напляшусь до упаду. Ой-ой-ой…»

И парни бегали за Настей-красавицей, маленькой, но бойкой и шустрой. А выбрала она одного-единственного и на всю свою долгую жизнь — Сашку Аникиева из деревни Глазово (её-то семья жила в другой деревушке — Поварницыной). После свадьбы зажили молодые дружно и весело. Один за другим пошли дети, родила пятерых. И тут грянула война, и милый Саша вместе с другими кенозерскими мужиками ушёл на фронт. Но недолго пришлось получать Насте солдатские треугольники. Осенью 1942 года принёс деревенский почтальон извещение, что рядовой Александр Степанович Аникиев пропал без вести в районе Синявинских высот под Ленинградом. «Пропал без вести» в то время было равносильно нарушению присяги, предательству, хотя, с другой стороны, оставляло надежду семьям на то, что их кормилец ещё, может быть, жив. И Анастасия ждала мужа долгие беспросветные годы. Но дождалась только «пензии» на мужа да военкомовской бумажки, что рядовой Аникиев погиб смертью храбрых, защищая Советскую Родину от фашистских захватчиков.

В войну голодно было на Кенозерье. А у Насти на руках — пятеро детей. И ниоткуда никакой помощи. И решилась молодая женщина на большой грех: тёмной ночью залезла она в колхозный погреб, да картошки для своих детишек набрать не сумела. Хорошо нёс службу деревенский сторож Тимоша. И хоть был он Насте родственником, не пожалел. Утром следующего дня отвёл воровку в сельсовет. Судили быстро, дали два года заключения в Няндомском лагере: «Там коров доила на ферме. Начальник мне сказал: молока пей — сколько хошь. Картошки ешь — сколько влезет, но в зону ничего не носи. Сыта я была каждый день. А деток всё время жалела, о них расстраивалась. Ведь меньшая-то дочка совсем маленькой осталась без меня. Голодали они, да, слава Богу, не померли, мама моя от погибели-то уберегла».

Вырастила Анастасия Андреевна всех своих детей. Сегодня уже внуки взрослые и правнуков — куча. До глубокой старости работала в колхозе. «Зажилась я на белом свете, — говорит бабушка Настя, — сынов всех трёх схоронила, в земельке уж лежат. Старшая дочь из Челябинска в гости летом с мужем приезжала, недельку только и погостила. С младшенькой зимовать буду. Одна не останусь…»

На расспросы о здоровье кенозерская старожилка охотно жалуется: «Како ныне здоровье? Помирать пора, да Господи не берёт. Таблетки-то иногда пью, травки кое-какие, а колдовства никакого не ведаю, хоть про меня и бают иной раз люди. Но враньё всё, пустая брехня. Слуха-то вот не стало, так худо совсем. Зубов-то нету, пищу только мягку ем, кашу варю, картошку мну, голодна-то не сиживала».

В свои 95 лет бабушка Настя ещё косит траву, ездит на маленькой утлой лодочке в магазин за два километра, на празднике или поминках не откажется и от стопки винца. Живёт в своей деревеньке каждое лето такой божий одуванчик и помирать не собирается. А глядя на старенькую, но бодренькую Анастасию Андреевну, и другим жить хочется.

ЕСЛИ БЫ НЕ АННА, ХОРОНИТЬ БЫ НАМ ИВАНА

Ивану Ивановичу было под восемьдесят. Руки и ноги уже плохо слушались, но любимого занятия — рыбалки — он не бросал. Ранней весной, когда на озере появлялись первые прогалины, он вперёд всех деревенских спускал свою лодку-весёлку на воду и плыл ставить мерёжи на щук. И вот однажды с ним случилась оказия, как он называл происшествие, чуть не стоившее ему жизни.

Когда вся деревня ещё спала, Иван Иванович возвращался с проверки ловушек. В бураке посреди лодки шевелили хвостами пять увесистых щук, вынутых из мерёж. На душе у старика была радость — отменные рыбники получатся к Иванову дню, престольному деревенскому празднику.

Чтобы не объезжать всю деревню (до своего дома), решил рыбак пристать к чужому берегу, под окнами тётки Анны. Подумалось ему, что вечером — снова на проверку мерёж, меньше гребли будет. Причалив к берегу, Иван Иванович, держась обеими руками за борта, осторожно перебрался с кормы в нос лодки и стал из неё вылезать. Вот тут-то и случилась оказия. Ноги на обледеневшей кромке берега подвели, и старик плюхнулся на ледяной прибрежный нарост. Студёная вешняя вода сразу наполнила его сапоги. Он крепко держался за нос лодки, готовой вот-вот утащить бедолагу в озеро.

«Анна! Анна! Спаси!» — сколько было сил закричал Иван Иванович, надеясь, что та уже не спит и услышит его. К счастью, тётка Анна как раз растопила печь и в утренней тишине голос попавшего в беду старика сразу услышала. Выскочив из избы, она заохала и запричитала, но потом опомнилась и бросилась на помощь. Иван Иванович уже весь находился в воде, только голова ещё оставалась на берегу. За неё-то и ухватилась спасительница.

«Да отпусти ты лодку-то!» — кричала она старику, который изо всех сил вцепился в нос своей посудины.

«Да как отпущу-то? Уплывёт вить!» — сердито отвечал Анне утопающий.

Лодку Иван Иванович так и не выпустил из рук. Берег был заглубый, крутой, и старик, полностью находящийся в воде, сумел подтолкнуть её к берегу. А тётка Анна вытащила из носа лодки цепь и пристегнула лодку к бревну, лежащему на берегу. Потом уже помогла выкарабкаться и «утопленнику».

После этой оказии старик целое лето проболел бронхитом. Слава Богу, что воспаления лёгких не схватил. К осени поправился и всю зиму вязал сети, насаживал мерёжи, готовясь к новому рыбацкому сезону.

«АХ, ТАТЬЯНА!..»

Иван да Татьяна — молодые пенсионеры, живут в городе, но летом, в конце июля, по установившемуся обычаю непременно ездят в деревню, на родину мужа. Там они имеют маленький домик и считают, что лучшего места для отдыха от городской суеты для них Господь ещё не придумал. Сельская тишина, лес и озеро, тёплая безветренная погода — что ещё надо уставшим горожанам?

Вот и в очередной раз, прибыв в родные пенаты, узнав, что в лесу появились первые красноголовики, Иван сразу же навострился за грибами. У него были свои заветные уголочки, о которых даже местные жители не догадывались. Пробегав полдня по знакомым с детства тропкам и сосновым боркам, он вернулся с полной корзиной боровиков. Татьяна только присвистнула от предвкушения такого царского обеда.

Готовили вместе: муж бегал на родник за водой, чистил и намывал грибочки, жёнушка отсортировывала белые от красных, варить поставила в разных кастрюлях. Потом начистила картошки, заполнила отварными белыми грибами сковороду, добавив туда изрядный пучок лукового пера с соседкиного огорода. И суп, и жарёха получились — пальчики оближешь!

После сытного обеда Иван заглянул в большую кастрюлю с грибницей и заволновался.

— Танюша! А что будем делать с оставшимся супом? Жара-то вон какая, как в Африке. Скиснет до утра. Ей-богу, сквасится.

— Не бойся, Ванюша! Я кастрюлю вынесу на улицу, в крапиву спрячу. В крапивнике-то — как в холодильнике. Не прокиснет!

Слова жены успокоили Ивана, хотя раскалённое солнце в синем небе без облачка не предвещало сваренным грибам ничего хорошего. Татьяна, прибрав стол, пошла к соседке посудачить. А Иван занялся снастями для рыбалки: первым делом заменил лески и крючки на удочках, которыми ловил в прошлом году. Смастерил из сетки и проволоки новый «телевизор» для лещей, проверил наличие блёсен в рыбацком ящичке (а их у него было более полусотни). Сбегал на берег и опробовал спиннинг. Напоследок слазил в огород соседа и накопал банку земляных червей. К рыбалке Иван готовился с трепетным чувством, похожим на то, какое испытывает пьяница перед очередным хмельным застольем.

Вечером Иван с Татьяной перекусили огуречным салатом, запив его парным молоком. Спать легли пораньше. Умаялись за день.

Поднялся Иван ни свет ни заря. Татьяна тоже проснулась:

— Похлебай грибницы-то, она у меня в коридоре, не понесла в крапивник — собак побоялась, вон их сколько по деревне шастает, и все голоднущие.

Иван разогрел на плитке чашку супа, сел за стол, принюхался:

— Танюша! Да ведь суп-то кислый!

— Сам ты кислый, — отозвалась с постели жена, — хочешь настроение мне с утра испортить?

Она накинула халат на плечи, встала и поставила кастрюлю с остатками грибницы на плитку. И через пять минут, надувши губы, хлебала своё вчерашнее варево. Съев тарелку, не глядя на мужа, она выпила остатки супа прямо из кастрюли.

— Нормальный суп, и тебе, Иван, нечего привередничать! — сердито сказала она ошарашенному мужу.

Иван спокойно допил свой чай, так и не притронувшись к грибнице. Уходя, буркнул: «За последствия твоего героизма я не ручаюсь. Но будь готова к революционным потрясениям. Бумага туалетная в большом рюкзаке, в кармашке».

С рыбалки Иван вернулся к обеду в отличном настроении: улов превзошёл все ожидания. Две килограммовые щуки и полведра краснопёрых окуней он торжественно внёс в дом, спеша порадовать свою жёнушку.

Татьяна лежала пластом на кровати, побледневшая, осунувшаяся, будто после долгой болезни. Не прошёл ей даром вчерашний суп.

— Ах, Татьяна, Татьяна! Мало твоя попа драна, — выговорил Иван своей упрямой жёнушке, — пострадай ещё немного, к бабке Дарье сейчас мигом слетаю, даст козьего молочка, попьёшь — и полегчает…

И НЕСПРОСТА НАЗЫВАЮТ ТЕ МЕСТА

В 1959 году Волошевский лесопункт в Плесецком районе перебазировался на реку Почу, что в 15 километрах от его прежнего местонахождения. Мой отец работал тогда диспетчером. И вот зимним деньком руководящие работники лесопункта (в том числе и мой батя) решили вместе прокатиться по только что отстроенной лежнёвке и поближе познакомиться с новым производством — лесными делянками.

В ту пору семья наша держала корову, и отца неотвязно мучила одна мысль: где косить сено бурёнке. Вокруг нового посёлка были сплошные леса и болота. Батя сидел в автобусе у окна, его нисколько не радовали высокоствольные сосны и ели под шапками снега, стоявшие стеной вдоль дороги. И как возликовала батянина душа, когда среди лесного массива выглянула белая полоса, без одного кустика, покрытая искрящимся под зимним солнцем снежным покрывалом!

Отец подскочил от радости и объявил сидящим в авто:

— Это будет моя пожня!

Все, зная о переживаниях диспетчера, дружно согласились:

— Твоя, Григорий Ильич, твоя! Замётано! Будем свидетелями!

Молодой водитель автобуса Петя Атаманчук был заядлым рыболовом. Услышав такой разговор в салоне (автобусы тогда были маленькие), сказал своим пассажирам:

— Пожни мне не надо. А вот озеро я себе зачураю!

И тут действительно за поворотом показалось небольшое озерко…

В конце мая отец с попутным лесовозом отправился на свою пожню, посмотреть, как травка подрастает. Но его ждало полное разочарование. Та лесная прогалина оказалась сплошной топью, даже кустики на ней не росли, только редкая чёрная трава, жёсткая, как проволока, кое-где колыхалась от ветерка…

Обратно в посёлок опечаленный увиденным батя возвращался на автобусе Атаманчука. Петруша успокаивал его:

— Не горюй, Ильич! Моё озеро тоже оказалось пустышкой, нет в нём рыбы, ни хрена нет!

…Прошли десятки лет. Историю эту в посёлке помнят только старожилы. Петя давным-давно укатил в свою Украину, отец мой умер. А вот названия пожни и озерка остались, видимо, надолго: Маркова пожня и Атаманчуково озеро — на десятом и одиннадцатом километрах старой лесовозной дороги. Местные жители это могут подтвердить. Вот так иногда непредсказуемо рождаются названия мест и местечек.

КАК КОЛЬКА-ПРОКАЗНИК ЕЗДИЛ НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На Кенозерье любят престольные праздники испокон веку. Конечно, в былые времена они были многолюднее, пышнее, народ собирался со всей округи. Гуляли стар и мал, чуть ли не в каждом доме играла гармонь.

Пили-веселилися

Сейчас народ повымер, молодёжь разъехалась по чужим краям. И всё-таки эти праздники живы до сих пор, даже в тех деревушках, где осталось по несколько домов с доживающими свой век на родной земле старичками.

Вот и в этот раз в одну из заброшенных деревенек пришёл родной престольный праздник. Понаехала молодёжь на лодках, чтоб поплясать под гармонь, парням — винца попить да девок полапать, да и девки были не прочь хвостом покрутить — кому что отвалится. Были тут мужички и постарше — сорокалетние бобыли. Ну, этим-то только бы нажраться бормотухи, про юбки-то они могли языком молотить, их песенка, по кенозерским меркам, была давно спета. И в такую компанию затесался Микола — отец троих ребятишек, женатик, так сказать, но любивший попроказить на чужой стороне.

Пили на берегу, на пригорке наяривала гармонь, старом гумне плясала кадриль молодёжь, слышался женский визг и команды главного «кадрильщика»: «Прогуляемся!», «Поменяем дамочек!»… Пили «шило» (разведённый водой технический спирт), закусывая вешним лещом из рыбника, спёртым Миколой из домашних запасов у жены. Его собутыльники — два братана-бобыля, Ванька и Санька, — быстро осоловели. А Миколе хотелось и пить, и петь (в кои-то веки вырвался из дому). Он несколько раз затягивал песню: «У церкви стояла карета», — но дальше первого куплета дело не шло — забыл слова. И братаны помочь не могли — у обоих уже языки не ворочались.

«Я ехала домой…»

Тут Миколе пришли на ум слова другой песни. «Я ехала домой», — запел он. Но дальше опять не получалось, память будто отрубило. Плюнув на песню, Микола опрокинул в одиночестве стаканчик «шила» и стал думать, что делать дальше. Братаны похрапывали рядом на траве. Машка-курва, с которой Микола не раз проводил весёлые минутки в старых заброшенных амбарах, а то и на лесных межинах, на праздник почему-то не приехала, хотя и сговаривались. Надо сказать ради справедливости, что был Микола однолюб, чем и гордился перед сотоварищами: любил одну жену и одну любовницу, других баб не признавал.

Стало темнеть. Пляска на гумне закончилась. Ревели моторы — лодки одна за другой покидали гостеприимный берег. В Миколиной голове опять застучала песенная строчка: «Я ехала домой…» А что? И впрямь пора, жёнка все глаза на озеро выглядела. Встреча с ней не сулила ничего хорошего.

…Видно, он тоже вздремнул. Когда встал на ноги, братанов на траве не оказалось. То ли на гумно спать ушли, то ли с какой-нибудь компанией уехали. Выпивка кончилась — дружба врозь. Микола залез в лодку, отпихался от берега, с первого рывка завёл свой «Ветерок» и покатил к дому. Над озером сгустилась непроглядная темнота, но это не беспокоило гуляку. Ему было не впервой шастать по ночному озеру. И тут, уже на полпути до своей пристани, Микола вспомнил, что в сундучке для ключей у него — поллитровка водки, предназначенная для встречи с Машкой-курвой, так жестоко обманувшей его.

Микола, не раздумывая, откупорил бутылку и приложился. Раз-другой… Незаметно закемарил. Склонил голову на грудь. Очнулся внезапно (видно, ангел-хранитель толкнул в бок). Впереди на фоне ночного фиолетового неба увидел очертания крыш. Наконец-то приехал…

Ах, мама, мама, что же будем делать?

В дом Микола пробрался через двор, не хотел будить жёнку. В коридоре разул сапоги, разделся. Тихонько зашёл в избу (дверь даже не скрипнула, хотя постоянно скрипела). В темноте на ощупь добрался До кровати и юркнул под одеяло, весь холодный, как налим. Рядом на подушке слышалось ровное посапывание и причмокивание во сне губами. «Умаялась, ждавши меня, подлеца», — пожалел Микола свою супружницу. Но тревожить её не стал. Сон уже, как каменная глыба, наваливался на него…

Очнулся Микола от громкого разговора, голоса были ему незнакомы. Не открывая глаз, прислушался.

— Ну, мамочка, даёшь ты стране угля, хоть мелкого, но много.

— Да не знаю я, откуда он на мою голову свалился!

— Ну, если батя об этом узнает, обеим нам жарко будет! Что делать-то? И разбудить-то невозможно. Ты погляди только, как он матрас-то просцал! Зараза такая!

Микола ничего не понял про уголь, который на чью-то голову свалился, про батю, от которого жарко будет. Дошло только одно, что он до ушей мокрый-действительно, «шила» в мешке не утаишь! «Какого же хрена чужие бабы-то у нас делают?» — подумал со злостью Микола и приоткрыл один глаз. За столом сидели тётка Авдотья со своей дочерью Любочкой-первой красавицей на Кенозерье, студенточкой, приехавшей на каникулы. Жили они в соседней деревне. С мужем Авдотьи, Степаном, у Миколы была давнишняя вражда из-за покосов, и потому в гостях друг у друга они в жизни не бывали.

«Какая нечистая сила этих дур-то к нам принесла?» — опять засвербило в мозгу, вспомнилась вчерашняя пьянка. Микола приподнял голову — изба явно была не своя. «Где же я?»

Коля-Коля-Миколай, наших девок не пугай!

— Во! Выспался! Ну-ка, рассказывай, как ты в мамкину кровать-то вполз? — закричала на него Любочка. — Да ты знаешь, что отец с тобой сделает, если про такое узнает, — голову оторвёт! И скажет, что так и было!

Микола присел на кровати, прикрывая сырые кальсоны одеялом. И ужаснулся: это же надо — забраться в постель к Авдотье. Степан и в самом деле за такие штучки может просто где-нибудь в лесу или на озере пристрелить. Два года в колонии трубил за драку. От такого всего можно ожидать. А где же сейчас-то он?

Любочка будто угадала его мысли. Уже спокойно сказала:

— Мы-то, конечно, отцу ничего не скажем. Он ведь дурной, не поймёт, ему ничего не докажешь. Но и ты помалкивай! Хорошо ещё, что дома его не оказалось, в лесу он, избушку рубит. Но не ровён час, возвратится. Собирай-ка, дядя Коля, свои манатки да поезжай Домой. На улице-то день уже. Два часа тебя разбудить не могли. Слава Богу, что ещё не помер в мамкиной постели. Вот бы греха-то было! Подумать страшно.

Авдотья сидела молча за столом и глядела в окно на озеро, на чаек, хватающих из воды саламатку.

Она не слушала объяснений Миколы о том, как он по ошибке перепутал ночью деревни, как по ошибке попал в чужую избу. Вспоминала Авдотья совсем другое время, когда училась она в девятом классе, когда была по уши влюблена в красавчика Кольку — вот этого полупьяного, в описанных кальсонах, Миколу. Он так и не узнал, что был первой любовью одноклассницы Дуськи. И никогда уже не узнает.

На Кенозерье любят престольные праздники испокон веку. Конечно, в былые времена они были многолюднее, пышнее, народ собирался со всей округи. Гуляли стар и мал, чуть ли не в каждом доме играла гармонь.

Пили-веселилися

Сейчас народ повымер, молодёжь разъехалась по чужим краям. И всё-таки эти праздники живы до сих пор, даже в тех деревушках, где осталось по несколько домов с доживающими свой век на родной земле старичками.

Вот и в этот раз в одну из заброшенных деревенек пришёл родной престольный праздник. Понаехала молодёжь на лодках, чтоб поплясать под гармонь, парням — винца попить да девок полапать, да и девки были не прочь хвостом покрутить — кому что отвалится. Были тут мужички и постарше — сорокалетние бобыли. Ну, этим-то только бы нажраться бормотухи, про юбки-то они могли языком молотить, их песенка, по кенозерским меркам, была давно спета. И в такую компанию затесался Микола — отец троих ребятишек, женатик, так сказать, но любивший попроказить на чужой стороне.

Пили на берегу, на пригорке наяривала гармонь, старом гумне плясала кадриль молодёжь, слышался женский визг и команды главного «кадрильщика»: «Прогуляемся!», «Поменяем дамочек!»… Пили «шило» (разведённый водой технический спирт), закусывая вешним лещом из рыбника, спёртым Миколой из домашних запасов у жены. Его собутыльники — два братана-бобыля, Ванька и Санька, — быстро осоловели. А Миколе хотелось и пить, и петь (в кои-то веки вырвался из дому). Он несколько раз затягивал песню: «У церкви стояла карета», — но дальше первого куплета дело не шло — забыл слова. И братаны помочь не могли — у обоих уже языки не ворочались.

«Я ехала домой…»

Тут Миколе пришли на ум слова другой песни. «Я ехала домой», — запел он. Но дальше опять не получалось, память будто отрубило. Плюнув на песню, Микола опрокинул в одиночестве стаканчик «шила» и стал думать, что делать дальше. Братаны похрапывали рядом на траве. Машка-курва, с которой Микола не раз проводил весёлые минутки в старых заброшенных амбарах, а то и на лесных межинах, на праздник почему-то не приехала, хотя и сговаривались. Надо сказать ради справедливости, что был Микола однолюб, чем и гордился перед сотоварищами: любил одну жену и одну любовницу, других баб не признавал.

Стало темнеть. Пляска на гумне закончилась. Ревели моторы — лодки одна за другой покидали гостеприимный берег. В Миколиной голове опять застучала песенная строчка: «Я ехала домой…» А что? И впрямь пора, жёнка все глаза на озеро выглядела. Встреча с ней не сулила ничего хорошего.

…Видно, он тоже вздремнул. Когда встал на ноги, братанов на траве не оказалось. То ли на гумно спать ушли, то ли с какой-нибудь компанией уехали. Выпивка кончилась — дружба врозь. Микола залез в лодку, отпихался от берега, с первого рывка завёл свой «Ветерок» и покатил к дому. Над озером сгустилась непроглядная темнота, но это не беспокоило гуляку. Ему было не впервой шастать по ночному озеру. И тут, уже на полпути до своей пристани, Микола вспомнил, что в сундучке для ключей у него — поллитровка водки, предназначенная для встречи с Машкой-курвой, так жестоко обманувшей его.

Микола, не раздумывая, откупорил бутылку и приложился. Раз-другой… Незаметно закемарил. Склонил голову на грудь. Очнулся внезапно (видно, ангел-хранитель толкнул в бок). Впереди на фоне ночного фиолетового неба увидел очертания крыш. Наконец-то приехал…

Ах, мама, мама, что же будем делать?

В дом Микола пробрался через двор, не хотел будить жёнку. В коридоре разул сапоги, разделся. Тихонько зашёл в избу (дверь даже не скрипнула, хотя постоянно скрипела). В темноте на ощупь добрался До кровати и юркнул под одеяло, весь холодный, как налим. Рядом на подушке слышалось ровное посапывание и причмокивание во сне губами. «Умаялась, ждавши меня, подлеца», — пожалел Микола свою супружницу. Но тревожить её не стал. Сон уже, как каменная глыба, наваливался на него…

Очнулся Микола от громкого разговора, голоса были ему незнакомы. Не открывая глаз, прислушался.

— Ну, мамочка, даёшь ты стране угля, хоть мелкого, но много.

— Да не знаю я, откуда он на мою голову свалился!

— Ну, если батя об этом узнает, обеим нам жарко будет! Что делать-то? И разбудить-то невозможно. Ты погляди только, как он матрас-то просцал! Зараза такая!

Микола ничего не понял про уголь, который на чью-то голову свалился, про батю, от которого жарко будет. Дошло только одно, что он до ушей мокрый-действительно, «шила» в мешке не утаишь! «Какого же хрена чужие бабы-то у нас делают?» — подумал со злостью Микола и приоткрыл один глаз. За столом сидели тётка Авдотья со своей дочерью Любочкой-первой красавицей на Кенозерье, студенточкой, приехавшей на каникулы. Жили они в соседней деревне. С мужем Авдотьи, Степаном, у Миколы была давнишняя вражда из-за покосов, и потому в гостях друг у друга они в жизни не бывали.

«Какая нечистая сила этих дур-то к нам принесла?» — опять засвербило в мозгу, вспомнилась вчерашняя пьянка. Микола приподнял голову — изба явно была не своя. «Где же я?»

Коля-Коля-Миколай, наших девок не пугай!

— Во! Выспался! Ну-ка, рассказывай, как ты в мамкину кровать-то вполз? — закричала на него Любочка. — Да ты знаешь, что отец с тобой сделает, если про такое узнает, — голову оторвёт! И скажет, что так и было!

Микола присел на кровати, прикрывая сырые кальсоны одеялом. И ужаснулся: это же надо — забраться в постель к Авдотье. Степан и в самом деле за такие штучки может просто где-нибудь в лесу или на озере пристрелить. Два года в колонии трубил за драку. От такого всего можно ожидать. А где же сейчас-то он?

Любочка будто угадала его мысли. Уже спокойно сказала:

— Мы-то, конечно, отцу ничего не скажем. Он ведь дурной, не поймёт, ему ничего не докажешь. Но и ты помалкивай! Хорошо ещё, что дома его не оказалось, в лесу он, избушку рубит. Но не ровён час, возвратится. Собирай-ка, дядя Коля, свои манатки да поезжай Домой. На улице-то день уже. Два часа тебя разбудить не могли. Слава Богу, что ещё не помер в мамкиной постели. Вот бы греха-то было! Подумать страшно.

Авдотья сидела молча за столом и глядела в окно на озеро, на чаек, хватающих из воды саламатку.

Она не слушала объяснений Миколы о том, как он по ошибке перепутал ночью деревни, как по ошибке попал в чужую избу. Вспоминала Авдотья совсем другое время, когда училась она в девятом классе, когда была по уши влюблена в красавчика Кольку — вот этого полупьяного, в описанных кальсонах, Миколу. Он так и не узнал, что был первой любовью одноклассницы Дуськи. И никогда уже не узнает.

«И ПИЛ СОЛДАТ ИЗ МЕДНОЙ КРУЖКИ…»

В послевоенные годы многие бывшие фронтовики умирали друг за дружкой от ран и пережитого, чаще от водки — длительного запоя. Так война мстила оставшимся в живых. Не миновала такая судьба и моего дядьку Егора Михайловича — в прошлом боевого офицера, награждённого за храбрость орденами и медалями.

Мать моя рассказывала, что перед смертью дважды видел дядя Ёша один и тот же сон. Снилась ему рыжая собака Юлка, с которой он иногда на охоту хаживал. Преданная собачка два раза предупреждала Егора Михайловича во сне: «Не пей, Егорушка, умрёшь!» Человеческим голосом с ним говорила. Но не внял дядя Ёша собачьему предупреждению. Может быть, и в третий раз приходила она к нему, только никто об этом знать не может. Умер дядя Ёша, положив голову на стол, рядом с недопитой бутылкой спирта. Крепко фронтовик уснул, навсегда.

Я с двоюродной сестрой Галкой играл на улице. В дом мы прибежали, услышав вой Юлки, которая, встав на задние лапы, передними опершись о подоконник, выла в окошко, наводя тоску на весь лесной посёлок.

Не было тогда ни центров реабилитации бывших воинов, ни ветеранских организаций. Пережившие Ужас войны защитники России выживали поодиночке, тысячами умирая от запоев ежегодно. Тогда никто Думал, что бывшим солдатам можно помочь. Жизни человеческой, как и на минувшей страшной войне, была грош цена.

«КАКА У ПРОФЕССОРА РАБОТА?..»

Побывав летом в деревне, наслушаешься столько всяких историй, что воспоминаний потом хватает на целый год. И в этот раз поездка в родное Кенозерье не стала исключением.

Сидим на скамеечке с родственником Василием под резным окошечком деревенской избы. Вечернее солнце золотит гладь озера. Тишина и покой, даже чаек — этих вечных крикуний — не слышно. Я, как губка, впитываю неторопливый рассказ моего собеседника о том, какие изменения произошли в жизни земляков за минувший год.

Не очень радостные времена переживают здешние жители. На кенозерских погостах ежедневно кого-нибудь хоронят. Особенно этот високосный, последний год тысячелетия, ударил по мужикам, умирают как мухи от запоев — пьют-то всякую заразу. Работы нет, а значит — и денег нет. Большинство живёт тем, что вырастит на огороде да в хлеву, что даст озеро да лес. Похороны здесь справляют чаще, чем свадьбы.

— А что твой братан Саня-то? Не сошёлся с какой-нибудь вдовушкой? Ведь прошло много лет, как жену похоронил.

— Кака там женитьба? — машет рукой Василий. — Ведь уж на пенсии, хоть и на льготной. Полтинник разменял — кто женится-то в такие годы?

Я возражаю ему:

— Вот у меня знакомый профессор есть, ему 85, тоже остался на старости без супруги, женился и очень доволен, всё не одному век доживать.

Василий на мои слова только рассмеялся:

— Профессору и в сто лет можно жениться: денег кубышка и здоровье целёхонько, по курортам всю жизнь катался, в лесу не ломил, как мы. Профессору что не жениться? Кака у него работа?..

ЛЕЖИТ В ГРОБУ МАКСИМ, КАК В РЫБНИКЕ-НАЛИМ

Как-то прихватил меня радикулит, и угодил я на больничную койку, в областную больницу. Лежим — пять человек в палате, разговоры всё больше о болезнях да о женщинах. Анекдоты, конечно, травим, чаи до полуночи распиваем. Один только мужик, мой земляк (как потом оказалось), лет шестидесяти, самый старший из нас, у окна помалкивает, в наши разговоры не встревает. Ходит к нему жена — маленькая, седенькая, как пташка лесная, женщина — чуть ли не каждый день. Уйдут они в коридор и сидят там часа по два, о чем-то, как голубки, воркуют.

И вот однажды Иван Михайлович, так звали нашего товарища по несчастью, проводил жену и говорит, не согласны ли мы распить с ним бутылочку коньяка за день его второго рождения. Так именно и сказал. Один из нас из-за болезни сразу отказался, остальные просьбу именинника с удовольствием уважили. Разлили на четверых, чокнулись, выпили под маринованную селёдочку и кенозерские груздочки. Чайку потом крепкого заварили. Слово за слово, разговорили молчаливого Михайловича. Спрашиваем его: что это за день второго рождения? Не у каждого такой праздник бывает. Оказалось, что сегодня очередная годовщина возвращения Ивана Михайловича с того света.

И вот какую историю услышала наша больничная палата.

— Было мне 22 от роду. Полгода как женился на Дусе. Работал трактористом в колхозе. В выходной утром собрался на охоту, на косачей. И надо же было — дома ещё патроны в стволы сунул. Качусь с горы на лыжах — а она у нас посреди деревни — и падаю. Лыжу сломал, ружьишко в сторону отлетело. Поднялся — двустволка из снега торчит, дулом ко мне. Вытаскиваю из сугроба её, а один из стволов и бабахнул, прямо в живот, в упор. И рухнул я наземь молча, как у нашего поэта Вали Кочетова, рухнул, как медведь от маленькой вспышки огня. К счастью, выстрел услышали мальчишки, с горы они катались, позвали людей. Жена моя юная с мамой увезли меня в больницу. Приехали, а хирурга нет, тоже в тот день на охоту отправился. В больнице никаких врачей не оказалось. Посмотрела меня старшая сестра, пульс пощупала. А пульса-то нет, и холодный я с мороза-то. Всё, говорит, кончено. Зачем мёртвого привезли? Хотели было меня сродственники обратно везти, да медичка им, мол, оставьте покойника, вскрывать надо, свидетельство о смерти моей выписывать. Поплакали мать да жёнушка и домой уехали.

Вечером хирург наведался в больничку. Пришёл в мертвецкую, так морг у нас называли. Вскрывать меня надо, свидетельство о смерти выписывать. И, слава Богу, судьба моя, видно, такая, не дорезал меня доктор, а ведь запросто мог бы. На столе для вскрытия, голенький, лежал я, уж нож хирургический был воткнут в моё пузо, как подал я признаки жизни, то ли вздрогнул, то ли вздохнул. Это мне доподлинно не известно. Тут, как я потом узнал, вся больница ходуном заходила. Нагнал я на всех страху, особливо на старшую медсестру. Утащили меня в операционную, под капельницу, стали резать да шить, уколами колоть. Полжелудка хирург отсадил у меня да кишок сколько вымотал, одному ему известно. Заштопал всё как надо. Правда, в себя я так и не пришёл. Несколько дней ещё лежал в больнице без сознания.

А на другой день после операции приезжают за моим телом Серёга да Максим, дружки мои, из деревни. А тут такая радостная новость: живой я, хоть и в тяжёлом положении, почти в безнадёжном. Родных-то уведомить о моём воскресении никак нельзя было, телефонная линия в те дни была нарушена, бурей, кажется. Мои приятели и гроб с собой привезли, чтоб было во что положить меня. Выпили крепко они за моё здоровье — и обратно в деревню. На радостях решили ещё и шуткануть. Не подумали, балбесы, что такой шуточкой мать мою угробить могли. Так вот, перед въездом в деревню Максим в чёрной шубёнке улёгся в гроб на санях, под крышку. Серёга лошадью правит, к дому нашему подкатывает. А там ждут покойника. Вся деревня собралась. И крест могильный у крылечка о стенку опёрт. Мать с женой, сродственницы — все в чёрных платках, и мужики невесёлые столпились. В деревне у нас и всего-то дворов пятнадцать было. Остановилась лошадь, мать и юная жена на гроб мой так и упали. Рыдают, голосят. А тот, что в гробу, Максим-то дурачок, как захохочет спьяну! Что там было? Сам свидетелем не был, но рассказывали: фиктивного покойника бабы наши чуть не задушили. А потом кто-то в деревне прибаутку сочинил: «Лежит в гробу Максим, как в рыбнике — налим».

Кстати, гроб тот я распилил и в бане сжёг. Так бабуля одна присоветовала. А крест на чердаке у матушки до сих пор лежит. Ведь когда-нибудь и пригодится. Мать-то, дай ей Бог здоровья, жива ещё. Она да Дуся и выходили меня тогда. Правда, на группе с тех пор, но всю жизнь слесарем работал. Вот только детишек у нас нет из-за того рокового выстрела.

ЛЕЧАТ СОЛЬЮ, ЛЕЧАТ ВОДКОЙ И ЛЮБОВНОЙ «ОТРАБОТКОЙ»

Вечером после жаркого дня на пожне я ужинал у своих родственников, которым помогал на сенокосе. После бараньего супа и жареной щуки, приготовленной с яйцами и сметаной в русской печке, шипящий на столе самовар особенно радовал душу: хотелось кенозерского чайку. Ведь сам-то я коренной кенозёр. А, как известно, все кенозёры — водохлёбы. Хозяйка — моя тетка Валя — налила стаканы. Отхлебнув первый глоток, я почувствовал какой-то незнакомый мне привкус, хотя цвет у чая был отменный, как у розового румынского вина, которым приходилось баловаться в молодости. Спрашиваю тётку: «Чем это чай-то припахивает? И приятно, и непонятно». — «А что, не нравится? Крапивой припахивает».

Крапива от давления

Тётя Валя, помолчав, продолжила свой рассказ:

«Болела я долгое время, страдала головокружением, а наклонюсь, так и вообще могу упасть. Такая мука была от низкого кровяного давления. Невестка-медсестра из города приезжала, таблетки привозила, уколы делала — ничего не помогало. И вот весной в полянах крапива молодая проклюнулась, я нарвала её и стала заваривать и пить. Через несколько дней чувствую: голова меньше кружиться стала. Тогда я нарезала этой крапивки полный бурак, высушила на сарае и всё лето в чай добавляю. Теперь безбоязно с коровой и овцами обихаживаюсь, и кошу, и граблю. От головокружения-то я только крапивой и вылечилась».

Чай с крапивой мне тоже пришёлся по вкусу. И стало интересно: чем ещё лечатся деревенские жители?

Вот такой бартер!

Тут в разговор встрял Серёга — сын тети Вали (живут они вдвоём, отца похоронили недавно):

«Могу рассказать, как лечит свою глухоту наш сосед Василий Иванович и как я его выручаю. Как только ощенится моя Муха, он обязательно нагрянет: „Дай стопочку молочка!“ Сучьего, конечно. Сначала не говорил — для чего. Потом просказался, что в уши молочко закапывает, слух у него от этого улучшается. Повадился к моей Мухе Василий Иванович. А я как-то ему говорю, мол, за сучье молоко платить надо. Не пожадничал сосед, тут же чекушку принёс. И повелось у нас с той поры: я ему — стопку молока от Мухи, а он мне — пару стопок водки. Вот такой бартер!»

И крепит, и слабит

Пока я, прихлёбывая чаёк, слушал эту забавную историю, в избе появился ещё один гость, Серёгин товарищ из соседней деревни. Серёга продолжал посвящать меня в народную медицину. «Вот, например, — продолжал он, — когда проймёт понос, что ты будешь делать? Таблетки глотать? А у нас аптек нету. Лучшее средство — стакан водки с солью. И попа твоя будет — как крепость на замке!»

Новый гость (звать его Павлом) возразил: «Есть и подешевле лечение поноса, водку-то нынче и не всегда купишь. Вот мы дома так от всех болезней молоком козьим спасаемся. Коз-то завели год назад, раньше корову держали. Ну, понятно, молоко слабит — коровье. А козье и слабит, и крепит. Мы это и на себе проверяли не раз. Дело было в прошлом году. Только что обзавелись козами. Накануне напились мы с братаном бражки, а утром нас и пронесло: надо картошку садить, а нас из сортира выгнать нельзя. Бабка-то наша соседке пожаловалась, о нашем горе рассказала. А та ей и говорит: „Да ведь от поноса-то козье молоко — лучшее средство“. Зовёт нас бабка в избу, командует: „Пейте молоко!“ Ну, я уже был готов любую заразу выпить. Хряпнул банку и прилёг на диван. А братуха-то мой закочевряжился: он и коровьего-то раньше никогда не пил, а уж козьего — подавно. Но видит, что я полёживаю и не морщусь от судорог в заднем месте (а его, видно, поджимать стало), тоже осилил банку. Шлёпнулся, как лягушка, на карачки и так сидел, наверное, минут двадцать. А ведь сразу помогло. Посадили в тот день всю картошку в поле и ни разу в кусты не сбегали. Тут вот такая штуковина, по словам Гаюны Матвеевны, ветеринарши: козье молоко и крепит, и слабит, одним словом, по-научному, нормализует работу желудка».

Любовная «отработка»

Закончив чаепитие, мы вышли на улицу. Присели на скамеечку у крыльца. Солнце было ещё высоко, в озёрной глади отражались белые кучерявые облака, застывшие в ярком голубом небе. На деревне было тихо. Только чаячья воркотня на прибрежном песочке нарушала сельский покой. Закурили. Глядим, из-под горы, с берега, подымается к нам Василий Михайлович, старожил Кенозерья: «Мир честному народу!» Поздоровавшись, решил я и из дяди Васи вытянуть какую-нибудь лечебную тайну, ввёл его в курс нашего неоконченного разговора.

Василий Михайлович прикурил сигаретку и крякнул: «Да что тут рассказывать-то, лечимся тем, что Бог послал. При простуде нет ничего лучше баньки да стопки после парной. Это для мужика. А баба чаю с малиной напьётся, и вся хворь — вон!

Чтоб не соврать, так и быть, поведаю один секрет: как лечить экзему. Никому про то не рассказывал, потому как сам такой заразой не страдал и, понятно, сам от неё не лечился. Было это уже после войны, в Вильнюсе я служил. Солдатик старослужащий один страшно мучился. Изъела его всего экзема, видно, в окопах подцепил, на фронте. Прослышал об этом наш старшина, родом он был с Кубани. Я-то с ним ещё вместе воевал. Позвал старшина того мученика в каптёрку (при мне дело-то было) и говорит ему, мол, помажь, дорогуша, свои болячки любовной „отработкой“, и всё пройдёт. Мы с солдатом в толк не можем взять, что это такое: любовная „отработка“. А старшина смеётся и поясняет: с бабой переспишь, и „отработка“, что у неё на интимном месте останется, будет лекарством против экземы. А намазываться-то надо не единожды, а несколько дней подряд.

Прошёл, наверное, месяц. Старшина наш по болезни был уволен из армии, уезжал на свою Кубань. Провожал я его до поезда. И вдруг, откуда ни возьмись, нарисовывается тот солдат, страдалец наш. Суёт старшине бутылку спирту: в дорогу, мол. И спасибо! Лечение идёт успешно и даже очень приятно. Нашёл солдатик в Вильнюсе бабёнку, в благодарность даже жениться на ней готов. В общем, чтоб не соврать, хорошо стало человеку со всех сторон: выздоравливает и в любви каждую ночь купается. Так-то, повезло мужичку!»

Наша компания дружно обсудила такой необычный способ лечения. «Очевидное — невероятное, — сказал Серёга, — чего только на свете не бывает!» Пора было расходиться по домам.

Часовня в д. Вершино.

Вечером после жаркого дня на пожне я ужинал у своих родственников, которым помогал на сенокосе. После бараньего супа и жареной щуки, приготовленной с яйцами и сметаной в русской печке, шипящий на столе самовар особенно радовал душу: хотелось кенозерского чайку. Ведь сам-то я коренной кенозёр. А, как известно, все кенозёры — водохлёбы. Хозяйка — моя тетка Валя — налила стаканы. Отхлебнув первый глоток, я почувствовал какой-то незнакомый мне привкус, хотя цвет у чая был отменный, как у розового румынского вина, которым приходилось баловаться в молодости. Спрашиваю тётку: «Чем это чай-то припахивает? И приятно, и непонятно». — «А что, не нравится? Крапивой припахивает».

Крапива от давления

Тётя Валя, помолчав, продолжила свой рассказ:

«Болела я долгое время, страдала головокружением, а наклонюсь, так и вообще могу упасть. Такая мука была от низкого кровяного давления. Невестка-медсестра из города приезжала, таблетки привозила, уколы делала — ничего не помогало. И вот весной в полянах крапива молодая проклюнулась, я нарвала её и стала заваривать и пить. Через несколько дней чувствую: голова меньше кружиться стала. Тогда я нарезала этой крапивки полный бурак, высушила на сарае и всё лето в чай добавляю. Теперь безбоязно с коровой и овцами обихаживаюсь, и кошу, и граблю. От головокружения-то я только крапивой и вылечилась».

Чай с крапивой мне тоже пришёлся по вкусу. И стало интересно: чем ещё лечатся деревенские жители?

Вот такой бартер!

Тут в разговор встрял Серёга — сын тети Вали (живут они вдвоём, отца похоронили недавно):

«Могу рассказать, как лечит свою глухоту наш сосед Василий Иванович и как я его выручаю. Как только ощенится моя Муха, он обязательно нагрянет: „Дай стопочку молочка!“ Сучьего, конечно. Сначала не говорил — для чего. Потом просказался, что в уши молочко закапывает, слух у него от этого улучшается. Повадился к моей Мухе Василий Иванович. А я как-то ему говорю, мол, за сучье молоко платить надо. Не пожадничал сосед, тут же чекушку принёс. И повелось у нас с той поры: я ему — стопку молока от Мухи, а он мне — пару стопок водки. Вот такой бартер!»

И крепит, и слабит

Пока я, прихлёбывая чаёк, слушал эту забавную историю, в избе появился ещё один гость, Серёгин товарищ из соседней деревни. Серёга продолжал посвящать меня в народную медицину. «Вот, например, — продолжал он, — когда проймёт понос, что ты будешь делать? Таблетки глотать? А у нас аптек нету. Лучшее средство — стакан водки с солью. И попа твоя будет — как крепость на замке!»

Новый гость (звать его Павлом) возразил: «Есть и подешевле лечение поноса, водку-то нынче и не всегда купишь. Вот мы дома так от всех болезней молоком козьим спасаемся. Коз-то завели год назад, раньше корову держали. Ну, понятно, молоко слабит — коровье. А козье и слабит, и крепит. Мы это и на себе проверяли не раз. Дело было в прошлом году. Только что обзавелись козами. Накануне напились мы с братаном бражки, а утром нас и пронесло: надо картошку садить, а нас из сортира выгнать нельзя. Бабка-то наша соседке пожаловалась, о нашем горе рассказала. А та ей и говорит: „Да ведь от поноса-то козье молоко — лучшее средство“. Зовёт нас бабка в избу, командует: „Пейте молоко!“ Ну, я уже был готов любую заразу выпить. Хряпнул банку и прилёг на диван. А братуха-то мой закочевряжился: он и коровьего-то раньше никогда не пил, а уж козьего — подавно. Но видит, что я полёживаю и не морщусь от судорог в заднем месте (а его, видно, поджимать стало), тоже осилил банку. Шлёпнулся, как лягушка, на карачки и так сидел, наверное, минут двадцать. А ведь сразу помогло. Посадили в тот день всю картошку в поле и ни разу в кусты не сбегали. Тут вот такая штуковина, по словам Гаюны Матвеевны, ветеринарши: козье молоко и крепит, и слабит, одним словом, по-научному, нормализует работу желудка».

Любовная «отработка»

Закончив чаепитие, мы вышли на улицу. Присели на скамеечку у крыльца. Солнце было ещё высоко, в озёрной глади отражались белые кучерявые облака, застывшие в ярком голубом небе. На деревне было тихо. Только чаячья воркотня на прибрежном песочке нарушала сельский покой. Закурили. Глядим, из-под горы, с берега, подымается к нам Василий Михайлович, старожил Кенозерья: «Мир честному народу!» Поздоровавшись, решил я и из дяди Васи вытянуть какую-нибудь лечебную тайну, ввёл его в курс нашего неоконченного разговора.

Василий Михайлович прикурил сигаретку и крякнул: «Да что тут рассказывать-то, лечимся тем, что Бог послал. При простуде нет ничего лучше баньки да стопки после парной. Это для мужика. А баба чаю с малиной напьётся, и вся хворь — вон!

Чтоб не соврать, так и быть, поведаю один секрет: как лечить экзему. Никому про то не рассказывал, потому как сам такой заразой не страдал и, понятно, сам от неё не лечился. Было это уже после войны, в Вильнюсе я служил. Солдатик старослужащий один страшно мучился. Изъела его всего экзема, видно, в окопах подцепил, на фронте. Прослышал об этом наш старшина, родом он был с Кубани. Я-то с ним ещё вместе воевал. Позвал старшина того мученика в каптёрку (при мне дело-то было) и говорит ему, мол, помажь, дорогуша, свои болячки любовной „отработкой“, и всё пройдёт. Мы с солдатом в толк не можем взять, что это такое: любовная „отработка“. А старшина смеётся и поясняет: с бабой переспишь, и „отработка“, что у неё на интимном месте останется, будет лекарством против экземы. А намазываться-то надо не единожды, а несколько дней подряд.

Прошёл, наверное, месяц. Старшина наш по болезни был уволен из армии, уезжал на свою Кубань. Провожал я его до поезда. И вдруг, откуда ни возьмись, нарисовывается тот солдат, страдалец наш. Суёт старшине бутылку спирту: в дорогу, мол. И спасибо! Лечение идёт успешно и даже очень приятно. Нашёл солдатик в Вильнюсе бабёнку, в благодарность даже жениться на ней готов. В общем, чтоб не соврать, хорошо стало человеку со всех сторон: выздоравливает и в любви каждую ночь купается. Так-то, повезло мужичку!»

Наша компания дружно обсудила такой необычный способ лечения. «Очевидное — невероятное, — сказал Серёга, — чего только на свете не бывает!» Пора было расходиться по домам.

Часовня в д. Вершино.

МАКАР, ДА ЕГОР, ДА МИШКА-ВОР

Произошла эта история в те времена, когда ещё колхозные поля овсами засевались и медведи по ним гуляли, как по своим вотчинам. Сейчас хозяина тайги не встретишь вблизи деревень. В глухих лесах, далеко от жилья человеческого он обитает. Овсы-то давно крестьяне перестали сеять.

А в былые времена овёс был одной из главных выращиваемых культур на Кенозерье, ведь в каждой деревне имелось по табуну лошадей, а их, трудяг, следовало кормить не только сеном.

За убиение будет премия

В тот год лохматый разбойник появился на овсах в середине лета. Ещё нечего было и взять, а он уже по-хозяйски топтал тропы в молодой зелени овсяников. Председатель колхоза забеспокоился: если так будет продолжаться, урожая не жди. А перед райкомом отдуваться не мише-разбойнику, а ему — Ивану Ивановичу, голове колхоза. А посему был спешно издан приказ: за убиение медведя назначалась премия — радиоприёмник «Родина» с комплектом новых батарей.

Смельчаки поиграть в кошки-мышки с Михайлом Иванычем нашлись не сразу. Профессиональных охотников в деревне не было, а дилетанты даже и за радиоприёмник рисковать свой жизнью не желали. И вот однажды вечером к председателю в контору нагрянули два соседа — Егор да Макар, оба под хмельком: «Согласны, Иваныч, рыскнуть головой за колхозное добро! Только ты уж нам отгулы дай, будем по ночам ворога караулить!»

Мужички враз построили лабаз

Получив добро от председателя, мужички на второй день с утра отправились на овсяники. Там, побродив по мишкиным тропинкам, они выбрали две молодых мянды, что стояли на краю поля, и соорудили между их корявых сучьев лабаз. Получился он всем хорош: был незаметен на фоне леса, сидеть и лежать на нём было удобно, вот только для двоих — тесновато.

Уговорились, что один из охотников будет дежурить наверху, другой внизу — между мяндами. При приближении зверя первым должен стрелять верховой, а уж второй выстрел на добивание — за нижним стрелком. Ружья у мужичков были 12-го калибра (то, что надо). Это прибавляло охотникам храбрости. Огорчало одно, что двустволочкой они нигде разжиться не смогли.

Шесть ночей не смыкая очей

Пять бессонных напрасных ночей провели Егор и Макар на лабазе. И медведь каждую ночь шуровал по полю, но и близко не подходил к засадчикам, будто чуял их. А ночи становились всё холоднее. Одежонка на охотниках была самая что ни на есть обычная — фуфаечки. К шестой ночи председатель пожалел защитников колхозного добра и самолично со склада выдал им по новенькому овчинному тулупчику, предупредив, что после окончания охоты на медведя (независимо от успеха) их придётся вернуть на склад.

Шестая ночь выдалась холоднее и темнее прежних пяти. Небо обволокло чёрными тучами, задувал шибко сиверко, и охотников огорчало, что дул он от их убежища в сторону поля. Но, может быть, такое направление ветра и сыграло злую шутку с лохматым разбойником: он пошёл прямо на лабаз, возможно, его привлёк запах овчинных тулупов, возможно, по какой-то причине утратил свою природную бдительность.

Выстрел в упор, а где же Егор?

В ту ночь Егор дежурил наверху, а Макар сидел на старом чураке, плотно завернувшись в тулуп, готовый в любой момент точным выстрелом встретить лесного разбойника. Ружьё у него стояло между колен. Он зорко вглядывался в ночное поле, глаза, привыкшие к темноте, хорошо видели, как колышутся под ветром овсяные колосья, будто волны пробегают по ним. И вдруг до его ушей донеслись непонятные звуки: будто в печке дрова потрескивают. Привстав, Макар чуть не сел снова: метрах в двадцати по направлению к лабазу, переваливаясь с боку на бок, ковылял ночной гость. Он шёл прямо навстречу своей погибели. Макар, прижавшись спиной к мянде, взял на прицел зверя. Мужик он был выдержанный и не из трусов. Поэтому стал дожидаться выстрела своего напарника, но тот почему-то не стрелял. Медведь подошёл уже совсем близко; почуяв что-то неладное, он внезапно поднялся на задние лапы и рявкнул. Макар нажал на спусковой крючок — грохнул выстрел, и охотника на какое-то мгновение ослепило…

Страшный удар получил Макар

И сразу же на него рухнуло мохнатое чудовище, крепко придавив к холодной и жёсткой земле. От страшного удара Макар чуть не потерял сознание. Можно было притвориться мёртвым (как в рассказе у Льва Толстого), но наш герой не хотел быть заживо съеденным зверем, который наверняка был ранен. Ведь выстрел-то был сделан почти в упор.

Макар начал сопротивляться. Но зверюга, сидевшая на спине, как клещами, обхватила всеми четырьмя конечностями его тело и уже мохнатой костлявой лапой подбиралась к горлу. В эту минуту Макар подумал о своём напарнике: струхнул, видно, Егор, описался там, на верхотуре, друга бросил на растерзание зверя. Не пожалел, гад, что пятеро сирот без батьки останутся. Ну ладно, стервец, отольются тебе слёзоньки моих детушек…

Ах, Егор, Егор, какой позор!

Макар стал кататься по земле, пытаясь отцепиться от зверюги, но та как будто приклеилась к нему. И тут словно молния сверкнула у него в мозгу: да ведь на нём не медведь сидит, а какая-то другая животина, ведь косолапый сразу бы его размазал, как дерьмо, по земле. «Егор, по-мо-о-ги!» — завопил Макар. И в тот же миг освободился от своего наездника. При свете вышедшей из-за туч луны рядом с собой он увидел своего друга Егора, из глаз которого текли неподдельные слёзы: «Прости, Макарушка, что проспал я зверя, да ещё тебя из-за этого проклятого тулупа принял за косолапого. Счастье ещё, что не зарезал я тебя. Когда сверху летел, ножик из голенища вывалился…» «Да и ты, дурак, в рубашке родился, — ответствовал Макар, — вон финка-то моя в мянду воткнута, а была бы она в ножне? Представляешь, чем бы езда твоя на мне закончилась?»

Конец службе, но не дружбе

Растянулись мужики на своих тулупах, пачку «Звёздочки» достали — в первый раз на лабазе закурили. «Видно, кончилась наша ночная служба», — сказал с сожалением Егор. «Кончилась, — в тон ему ответил Макар, — полезай-ка за топором, сейчас почаёвничаем из термоса и будем свежевать косолапого, уж почти рассветало». «Какого косолапого?» — удивился Егор. «Того самого, за которого нам с тобой радио обещано, — разъяснил напарник, — жаль только, что приёмник-то один на двоих. Придётся по переменке слушать, месяц — у тебя, а месяц — у меня. Согласен?» «Согласен!» — прозвучал ответ.

В десяти метрах от лабаза, в овсах, растянувшись, как в сладком сне, лежал убитый медведь. Не зря Макар числился самым лучшим стрелком на деревне, хотя и не был профессионалом-охотником.

Произошла эта история в те времена, когда ещё колхозные поля овсами засевались и медведи по ним гуляли, как по своим вотчинам. Сейчас хозяина тайги не встретишь вблизи деревень. В глухих лесах, далеко от жилья человеческого он обитает. Овсы-то давно крестьяне перестали сеять.

А в былые времена овёс был одной из главных выращиваемых культур на Кенозерье, ведь в каждой деревне имелось по табуну лошадей, а их, трудяг, следовало кормить не только сеном.

За убиение будет премия

В тот год лохматый разбойник появился на овсах в середине лета. Ещё нечего было и взять, а он уже по-хозяйски топтал тропы в молодой зелени овсяников. Председатель колхоза забеспокоился: если так будет продолжаться, урожая не жди. А перед райкомом отдуваться не мише-разбойнику, а ему — Ивану Ивановичу, голове колхоза. А посему был спешно издан приказ: за убиение медведя назначалась премия — радиоприёмник «Родина» с комплектом новых батарей.

Смельчаки поиграть в кошки-мышки с Михайлом Иванычем нашлись не сразу. Профессиональных охотников в деревне не было, а дилетанты даже и за радиоприёмник рисковать свой жизнью не желали. И вот однажды вечером к председателю в контору нагрянули два соседа — Егор да Макар, оба под хмельком: «Согласны, Иваныч, рыскнуть головой за колхозное добро! Только ты уж нам отгулы дай, будем по ночам ворога караулить!»

Мужички враз построили лабаз

Получив добро от председателя, мужички на второй день с утра отправились на овсяники. Там, побродив по мишкиным тропинкам, они выбрали две молодых мянды, что стояли на краю поля, и соорудили между их корявых сучьев лабаз. Получился он всем хорош: был незаметен на фоне леса, сидеть и лежать на нём было удобно, вот только для двоих — тесновато.

Уговорились, что один из охотников будет дежурить наверху, другой внизу — между мяндами. При приближении зверя первым должен стрелять верховой, а уж второй выстрел на добивание — за нижним стрелком. Ружья у мужичков были 12-го калибра (то, что надо). Это прибавляло охотникам храбрости. Огорчало одно, что двустволочкой они нигде разжиться не смогли.

Шесть ночей не смыкая очей

Пять бессонных напрасных ночей провели Егор и Макар на лабазе. И медведь каждую ночь шуровал по полю, но и близко не подходил к засадчикам, будто чуял их. А ночи становились всё холоднее. Одежонка на охотниках была самая что ни на есть обычная — фуфаечки. К шестой ночи председатель пожалел защитников колхозного добра и самолично со склада выдал им по новенькому овчинному тулупчику, предупредив, что после окончания охоты на медведя (независимо от успеха) их придётся вернуть на склад.

Шестая ночь выдалась холоднее и темнее прежних пяти. Небо обволокло чёрными тучами, задувал шибко сиверко, и охотников огорчало, что дул он от их убежища в сторону поля. Но, может быть, такое направление ветра и сыграло злую шутку с лохматым разбойником: он пошёл прямо на лабаз, возможно, его привлёк запах овчинных тулупов, возможно, по какой-то причине утратил свою природную бдительность.

Выстрел в упор, а где же Егор?

В ту ночь Егор дежурил наверху, а Макар сидел на старом чураке, плотно завернувшись в тулуп, готовый в любой момент точным выстрелом встретить лесного разбойника. Ружьё у него стояло между колен. Он зорко вглядывался в ночное поле, глаза, привыкшие к темноте, хорошо видели, как колышутся под ветром овсяные колосья, будто волны пробегают по ним. И вдруг до его ушей донеслись непонятные звуки: будто в печке дрова потрескивают. Привстав, Макар чуть не сел снова: метрах в двадцати по направлению к лабазу, переваливаясь с боку на бок, ковылял ночной гость. Он шёл прямо навстречу своей погибели. Макар, прижавшись спиной к мянде, взял на прицел зверя. Мужик он был выдержанный и не из трусов. Поэтому стал дожидаться выстрела своего напарника, но тот почему-то не стрелял. Медведь подошёл уже совсем близко; почуяв что-то неладное, он внезапно поднялся на задние лапы и рявкнул. Макар нажал на спусковой крючок — грохнул выстрел, и охотника на какое-то мгновение ослепило…

Страшный удар получил Макар

И сразу же на него рухнуло мохнатое чудовище, крепко придавив к холодной и жёсткой земле. От страшного удара Макар чуть не потерял сознание. Можно было притвориться мёртвым (как в рассказе у Льва Толстого), но наш герой не хотел быть заживо съеденным зверем, который наверняка был ранен. Ведь выстрел-то был сделан почти в упор.

Макар начал сопротивляться. Но зверюга, сидевшая на спине, как клещами, обхватила всеми четырьмя конечностями его тело и уже мохнатой костлявой лапой подбиралась к горлу. В эту минуту Макар подумал о своём напарнике: струхнул, видно, Егор, описался там, на верхотуре, друга бросил на растерзание зверя. Не пожалел, гад, что пятеро сирот без батьки останутся. Ну ладно, стервец, отольются тебе слёзоньки моих детушек…

Ах, Егор, Егор, какой позор!

Макар стал кататься по земле, пытаясь отцепиться от зверюги, но та как будто приклеилась к нему. И тут словно молния сверкнула у него в мозгу: да ведь на нём не медведь сидит, а какая-то другая животина, ведь косолапый сразу бы его размазал, как дерьмо, по земле. «Егор, по-мо-о-ги!» — завопил Макар. И в тот же миг освободился от своего наездника. При свете вышедшей из-за туч луны рядом с собой он увидел своего друга Егора, из глаз которого текли неподдельные слёзы: «Прости, Макарушка, что проспал я зверя, да ещё тебя из-за этого проклятого тулупа принял за косолапого. Счастье ещё, что не зарезал я тебя. Когда сверху летел, ножик из голенища вывалился…» «Да и ты, дурак, в рубашке родился, — ответствовал Макар, — вон финка-то моя в мянду воткнута, а была бы она в ножне? Представляешь, чем бы езда твоя на мне закончилась?»

Конец службе, но не дружбе

Растянулись мужики на своих тулупах, пачку «Звёздочки» достали — в первый раз на лабазе закурили. «Видно, кончилась наша ночная служба», — сказал с сожалением Егор. «Кончилась, — в тон ему ответил Макар, — полезай-ка за топором, сейчас почаёвничаем из термоса и будем свежевать косолапого, уж почти рассветало». «Какого косолапого?» — удивился Егор. «Того самого, за которого нам с тобой радио обещано, — разъяснил напарник, — жаль только, что приёмник-то один на двоих. Придётся по переменке слушать, месяц — у тебя, а месяц — у меня. Согласен?» «Согласен!» — прозвучал ответ.

В десяти метрах от лабаза, в овсах, растянувшись, как в сладком сне, лежал убитый медведь. Не зря Макар числился самым лучшим стрелком на деревне, хотя и не был профессионалом-охотником.

МАМАНКО

Жили на Кенозерье три брата: Иван, Победа и Маманко. Первые два были обычные мужики, а третий — чудак. От чудачеств его часто страдали и близкие, и чужие люди. В двадцатые годы, когда начались гонения на духовенство, Маманко был первым в рядах местных безбожников. Было ему в ту пору уже за пятьдесят. Но хулиганил он — молодым не угнаться.

Дьячку пришлось завести собачку

Особенно страдал от выходок Маманка деревенский дьячок. Однажды его овцы зашли в открытые ворота усадьбы безбожника. А тот не преминул сделать пакость: переловил всех овец и большими ножницами отстриг им уши, а потом отнёс их хозяину и ещё высобачил того как мог. В зимние морозные ночи у дьячка часто примерзали уличные двери. А это значило, что ночью здесь побывал с ведёрком воды негодник Маманко. В Святки безбожник (опять же ночью) лазил на крышу избы дьячка и железным листом или небольшим чураком прикрывал трубу. Утром жёнка затопляла печь, а дым-то весь в избу шёл. Мучения бедолаги кончились только тогда, когда он посадил на цепь в своём огороде здоровенного пса, привезённого специально для него из Каргополя.

Вредители стёкла выбили

Был Маманко и не дурак выпить. Но в этом деле соблюдал экономию. Не потому, что жадность обуяла — просто натура не позволяла быть расточительным. Брал кринку из-под молока, выливал в неё чекушку водки, крошил туда кусок житника (домашний хлеб) и хлебал деревянной ложкой крошёнку. Пьянел с одной чекушки. Тут уж берегись жена — убегай с детьми к соседям. А Маманко покуражится, выбьет для устрашения бедной женщины несколько стёкол в окнах и залезет в печь. Там в тепле и проспится. А утром бежит в лавку за стеклом, чтоб выбитые окна застеклить. И продавцу ещё пожалуется: «Какие-то вредители ночью стёкла выбили».

Рая молодая

Случилась в те годы с Маманком и любовная история. Приехала в деревню учительствовать молоденькая девушка Рая, красивая. Приглянулась она безбожнику, хоть он и старше её был лет на тридцать с гаком. А сблизило их безбожие. Рая читала лекции по атеизму в избе-читальне. Народу приходило не много, но среди присутствующих всегда был первый местный безбожник. Он больше всех задавал вопросов, а после вёл её домой, к себе. Ведь Рая квартировала в семье Маманка. Ей была отведена кровать за занавеской в общей комнате. При Рае Маманко не матерился, водки не пил, даже табак курил на крылечке. Да только недолго гостила красавица у безбожника. Заболела какой-то страшной болезнью, кажется, дифтерией. Увезли её по первому снежку в райцентр. И больше о ней в деревне слыхом не слыхали.

Память о Маманке