РАСТЕНИЯ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

2. 1. РОЛЬ РАЗНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ НА СЕНОКОСАХ И ПАСТБИЩАХ

На сенокосах, пастбищах и других кормовых угодьях произрастают растения разных жизненных форм с различными биологическими и экологическими свойствами.

Биологические свойства — это приспособление к произрастанию и размножению в определенных условиях окружающей среды. Например, биологическим свойством люцерны посевной является наличие глубоко проникающего в почву стержневого корня, а овсяницы луговой — распространяющиеся в поверхностных слоях почвы придаточные корни.

Экологические свойства — это отношение растений к условиям, в которых они произрастают. Оно может быть положительным и отрицательным и выражаться в разной степени. Например, растение может давать хороший урожай в условиях высокого увлажнения почвы и плохо развиваться в местообитании с невысокими в течение большей части вегетационного периода запасами воды в почве. Другое же растение может лучше развиваться в тех регионах и на тех почвах, где в его распоряжении обычно находится небольшое количество воды. По-разному реагируют растения на содержание в почве питательных веществ, интенсивность освещения, температуру и другие факторы роста.

Роль растений разных жизненных форм на кормовых угодьях неодинакова.

Деревья могут быть кормовыми растениями (на оленьих пастбищах) или объектами, подлежащими удалению, а в некоторых случаях и сохранению.

Многие кустарники считаются хорошими кормовыми растениями. Среди них различные виды березы и ивы на оленьих пастбищах, солянки на пастбищах в аридных регионах. Обычно на кормовых угодьях кустарники быстро размножаются, сокращают их полезную площадь и затрудняют проведение механизированных работ, поэтому в процессе улучшения сенокосов и пастбищ в районах умеренного климата многие кустарники приходится удалять. Некоторые растения (береза пушистая, ива пепельная, ольха серая и др. ) могут иметь форму и дерева, и куста. Кустарник как жизненную форму растений следует отличать от кустарника как типа

древесно-кустарниковой растительности, к которой относят заросли деревьев и кустарников с толщиной стволов менее 8 см.

Кустарнички отличаются от кустарников небольшими размерами. К ним относятся, например, растения болот (клюква, багульник), не имеющие кормового значения, некоторые растения других местообитаний (вереск).

Полукустарники и полукустарнички характеризуются наличием быстрорастущих однолетних генеративных побегов с удлиненными междоузлиями. Ежегодно отмирающие части растений составляют по длине более половины длины остающейся многолетней части (полыни, верблюжья колючка).

Лишайники относятся к основным кормовым растениям на оленьих пастбищах, но встречаются и на других кормовых угодьях с несомкнутыми травостоями, где кормового значения не имеют. Они представляют собой симбиотический организм из гриба и водоросли, основная часть которого представлена грибом, защищающим водоросль от неблагоприятных для нее условий (сухости воздуха, высоких температур, интенсивной солнечной радиации). От водоросли гриб получает углеводы. Сухие лишайники очень ломкие, но легко поглощают воду и возобновляют фотосинтез. Обычно они распространены в регионах с высокой относительной влажностью воздуха, очень сильно реагируют на загрязнение воздуха.

Мхи произрастают на кормовых угодьях разных типов. Морфологически они отличаются от других растений отсутствием корней. У зеленых мхов на стеблях есть ризоиды, с помощью которых растения прикрепляются к субстрату. У сфагновых мхов стебель без ризоидов, нижняя часть его постепенно отмирает, а нарастание происходит верхушечной частью. На стебле располагаются стеблевые листья. В пазухе каждого четвертого стеблевого листа располагается пучок густооблиственных ветвей, часть которых свисает вдоль стебля, а часть расположена перпендикулярно к нему. Молодые короткие веточки сфагновых мхов собраны на верхушке стебля в головку, окрашенную в красный, бурый, зеленый или фиолетовый цвет. Содержание воды в зеленых мхах превышает их сухую массу в 5... 11 раз, в сфагновых мхах — в 12... 17 раз. При высыхании сфагновые мхи приобретают белый цвет из-за наличия крупных полых клеток, поэтому их называют также белыми. Встречаются они в основном на болотах.

Большинство мхов светолюбивы, отрицательно реагируют на отложение минеральных частиц на поверхности почвы, например из воды в период весеннего половодья, не выносят вытаптывания скотом, поэтому чаще встречаются на сенокосах, чем на пастбищах. Они могут образовывать сплошные покровы. Это затрудняет развитие трав и особенно приживаемость их всходов. Лучший способ борьбы с ними — создание условий для форми-

рования высоких сомкнутых травостоев. Животные практически не поедают мхи.

Водоросли развиваются на наземных кормовых угодьях только в самом верхнем слое почвы, где возможен фотосинтез, а также в теплой застойной воде в микропонижениях. Оседая из воды на поверхность почвы, они образуют труднопроницаемую для отрастающих растений пленку. На некоторых лугах в лесной зоне на 1 га насчитывали до 150 видов водорослей, общая масса которых достигала 300 кг.

На оленьих пастбищах кормовое значение имеют многие шляпочные грибы (подосиновики, подберезовики и др. ). Некоторые микроскопические грибы и бактерии, находясь с растениями в симбиозе, влияют на обеспеченность их элементами питания, другие являются возбудителями различных болезней, приводящих к снижению продуктивности растений.

Главные кормовые растения, составляющие основу травостоев сенокосов и пастбищ, — многолетние и однолетние травы. Доля однолетних трав в травостоях незначительна, существенное значение в качестве кормовых растений они могут иметь лишь на некоторых типах пастбищ в южных регионах. У яровых однолетников цикл развития завершается в течение одного вегетационного периода, у озимых — на следующий год после плодоношения.

У многолетних трав надземные побеги зимой отмирают почти полностью. Новые побеги весной образуются из почек возобновления, остающихся зимой в живом состоянии на нижних частях стеблей и на различных подземных органах. Часть не образовавших стебля побегов, как и у однолетних озимых растений, могут перезимовывать и возобновлять свой рост весной. Для многолетних трав характерно также образование различных органов для запасания питательных веществ — корневищ, утолщений в основаниях стеблей и др.

2. 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БОТАНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ТРАВ

С учетом кормовой ценности, распространения в травостоях и принадлежности к ботаническим семействам травянистые растения кормовых угодий подразделяют обычно на четыре хозяйственно-ботанические группы: злаки, бобовые, осоки, разнотравье. К злакам относятся все растения семейства Злаковые (Мятликовые), к бобовым — растения семейства Бобовые (Мотыльковые), к осокам — растения семейств Осоковые и Ситниковые, к разнотравью — растения всех остальных семейств. В некоторых регионах широко распространенные растения из группы разнотравья выделяют в особые группы, например в южных районах — маревые, сложноцветные.

Злаки широко распространены на кормовых угодьях во всех регионах, среди них практически нет ядовитых растений. По сравнению с другими растениями в обычных условиях в них содержится больше сахаров.

Бобовые в травостоях распространены меньше, поскольку многие местообитания, например с повышенным увлажнением, не соответствуют их биологическим свойствам. Кормовая масса бобовых содержит много белка. Большинство бобовых растений характеризуются отличной и хорошей поедаемостью.

Основными кормовыми растениями в группе осок являются осоки, наряду с которыми в травостоях распространены пушицы, камыши, ситняги, ситники, ожики. Растения группы осок отличаются, как правило, невысокими кормовыми достоинствами. Многие из них, особенно осоки, имеют жесткие, режущие, пропитанные кремнеземом листья. Часто растения этой группы произрастают на сырых и переувлажненных местообитаниях, поэтому использование их становится возможным после схода воды и просыхания почвы, когда они уже находятся в поздних фазах раз-1 вития, плохо поедаются и перевариваются животными. Более ценными кормовыми свойствами отличаются низкорослые осоки, произрастающие на сухих местообитаниях.

Разнотравье — это группа растений, сильно различающихся между собой по кормовому значению. Среди них есть как отлично и хорошо, так и удовлетворительно и плохо поедаемые, а также недоедаемые растения. Различия проявляются как между входящими в группу семействами растений, так и между растениями отдельных видов. В группе разнотравья встречается много вредных и ядовитых растений. Вредные растения портят качество животноводческой продукции (ухудшают вкус молока, засоряют шерсть и др. ) или наносят механические повреждения животным (ранят ротовую полость, ' кожные покровы, образуют в желудке шаровидные скопления из волосков). Поедание ядовитых растений приводит к нарушению физиологических функций организма животных под влиянием содержащихся в них веществ различной химической природы. В экстремальных случаях возможна гибель животных.

В 1956 г. И. В. Ларин дал характеристику 4730 видам растений из разных хозяйственно-ботанических групп. Из них 29 % были отнесены к отлично и хорошо поедаемым, 27 — к удовлетворительно поедаемым, 16 — к плохо поедаемым, 28 % — к недоедаемым. Позднее были изучены кормовые достоинства других растений. .

Растения, прошедшие селекционную обработку, в результате которой были получены сорта с определенными свойствами, называют введенными в культуру. Семена этих растений реали-)уют на рынке. В большинстве регионов практически все многолетние травы, высеваемые на сенокосах и пастбищах, отно-

сятся к злакам и бобовым. В южных районах в культуре выращивают некоторые растения семейств Маревые (прутняк, терескен, кохия веничная, камфоросма, кейреук) и Астровые (полыни белая и солелюбивая).

2. 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВ

2. 3. 1. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАЗЫ

В течение вегетационного периода в результате роста масса и объем растения, его частей непрерывно изменяются. Одновременно с ростом в организме растений происходят глубокие качественные изменения, внешне проявляющиеся в появлении определенных морфологических признаков, новых частей растений, например листьев, стеблей, соцветий, плодов. Время появления нового признака принято называть наступлением новой фенологической фазы в развитии растения. По наступлению фенологических фаз определяют сроки проведения различных агротехнических мероприятий, в том числе уборки растений на кормовые цели и семена. У растений разных семейств, родов и видов отмечают (регистрируют) разные фенологические фазы.

В первый год жизни у злаковых трав отмечают фазы появления всходов, кущения, выхода в трубку, колошения (у растений с соцветием типа колос) или выметывания (у растений с соцветием типа метелка), цветения, плодоношения, обсеменения, осеннего состояния; у бобовых — появления всходов, розетки листьев, стеблевания (ветвления), бутонизации, цветения, плодоношения, обсеменения, осеннего состояния. Аналогичные, но не всегда совпадающие по названию фенологические фазы развития регистрируют у растений других семейств. Не все растения могут пройти в первый год все перечисленные фазы. В зависимости от разных факторов (сроки посева, погодные условия, биологические особенности растений и др. ) развитие их в первый год жизни может закончиться на одной из названных фаз.

В последующие годы жизни у многолетних трав отмечают такие же фазы развития, как и в первый год, за исключением фазы всходов, вместо которой отмечают фазу весеннего отрастания. Наступление фазы весеннего отрастания характеризуется появлением новых листьев, обычно это происходит, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне 3... 5 °С. Признаки наступления соответствующих фенологических фаз у многолетних и однолетних трав совпадают. Фаза обсеменения характеризуется естественным осыпанием созревших семян. Для фазы осеннего состояния характерен слабый рост растений или его отсутствие. К этой фазе относят обычно период от отмирания обсеменившихся побе-

гов до наступления зимы, в это время растения готовятся к зиме, проходят закалку.

Фазу развития травостоя на кормовом угодье определяют по фазе развития доминирующего в нем вида трав.

2. 3. 2. ПОБЕГООБРАЗОВАНИЕ

У трав формируются вегетативные и генеративные побеги. Генеративные побеги несут органы размножения — цветки и соцветия. Основные типы соцветий у злаков — метелка, колос и султан, у бобовых — головка и кисть. У некоторых генеративных побегов злаковых трав соцветие может быть недоразвитым и находиться в скрытом виде под покровом верхних листьев. Такие побеги называют скрытогенеративными.

Вегетативные побеги не несут органов плодоношения, бывают надземными и подземными. Надземные подразделяют на укороченные и удлиненные. У укороченных вегетативных побегов стебель короткий, масса побега представлена в основном листовой массой. Укороченные побеги могут оставаться до отмирания в вегетативном состоянии, но из них могут развиваться и генеративные побеги. Продолжительность жизни укороченных побегов колеблется от одного до нескольких вегетационных периодов. Имеющие хорошо выраженный стебель удлиненные вегетативные побеги, как и генеративные побеги, отмирают в год образования стебля. У многих бобовых растений (клевер луговой, ползучий) образовавшийся из семени побег бывает укороченным и не плодоносит. Основную роль в формировании урожая играют побеги, образовавшиеся из почек возобновления.

Среди подземных вегетативных побегов различают корневища, столоны, клубни, луковицы. Корневища — это относительно долговечные побеги, образующиеся у трав разных хозяйственно-ботанических групп и служащие для отложения запасных питательных веществ, вегетативного возобновления и размножения. От корней они отличаются отсутствием корневого чехлика, наличием чешуйчатых этиолированных листочков или следов (рубцов) листочков. Есть растения с очень длинными (пырей ползучий, двукисточник тростниковый, кострец безостый, осока острая, сныть обыкновенная) и с короткими (лисохвост луговой, полевица гигантская, мятлик луговой) корневищами. Обычно корневища располагаются в горизонтальной плоскости, но есть растения и с вертикально растущими в почве корневищами (острец). Клубневидную форму они имеют у веха ядовитого.

Менее долговечные (1... 2 года), чем корневища, и служащие в основном для размножения и расселения столоны — видоизмененные надземные или подземные побеги с длинными тонкими междоузлиями. На подземных столонах образуются также видоиз-

мененные побеги в виде луковиц (тюльпаны, луки), клубней (чистец болотный). Надземные столоны (ползучие побеги) стелются по земле и при соприкосновении с влажной почвой укореняются с образованием в местах укоренения новых побегов, или усов, являющихся зачатками новых растений (у злаков — полевица столонообразующая, у бобовых — клевер ползучий, у разнотравья — чай луговой, будра плющевидная, лапчатка гусиная, нивяник обыкновенный, Черноголовка обыкновенная, лютик ползучий, земляника). Надземные ползучие побеги менее долговечны, чем подземные.

Почки, дающие начало побегам трав, располагаются в пазухах листьев (бобовые, представители разнотравья), на безлистых частях стеблей (спящие почки), в узлах кущения (злаки, осоки), на корневой шейке (бобовые, представители разнотравья), на корневищах, столонах, корнях.

Образование побегов из почек возобновления, расположенных на стебле в пазухах листьев, называется ветвлением. Например, у люцерны почки в части стебля, где нет листьев, находятся в состоянии покоя и пробуждаются после скашивания или стравливания надземной массы. При высокой относительной влажности воздуха и при позднем укосе они могут пробуждаться и до скашивания, происходит так называемое израстание побегов.

У злаков и осок узел кущения представляет собой компактную зону из укороченных междоузлий и корневищ в подземной сфере.

У растений со стержневым корнем почки возобновления расположены не только в пазухах листьев и на стеблях, но и на верхней части корня, обычно утолщенной и сильноразветвленной. Эту часть растения считают укороченным стеблем и называют зоной ветвления, корневой шейкой, коронкой. Начиная с первого года жизни корневая шейка постепенно втягивается в почву, что защищает? почки возобновления от гибели в зимний период. У взрослых растений люцерны она бывает погружена в почву на 1... 7 см, эспарцета — на 3... 4, лядвенца рогатого — на 12... 14, клевера лугового — на 1, 5... 3 см, у дикорастущего — глубже.

Побеги, появляющиеся на корнях растений с хорошо выраженным главным корнем на глубине 5... 30 см и развивающиеся над поверхностью почвы, называют корневыми отпрысками, а растения, их образующие, — корнеотпрысковыми (люцерна желтая, верблюжья колючка, солодка голая, иван-чай, полынь австрийская). Иногда корневые отпрыски появляются в результате повреждения корней почвообитающими животными, насекомыми. Наряду с надземными побегами из почек возобновления на корнях могут образовываться и корневища.

У разных растений преобладают различные способы побегообразования. Травы, у которых побеги образуются в узлах (зоне) кущения, на корневой шейке, называют кустовыми. К кустовым относятся многие введенные в культуру злаковые и бобовые травы.

Злаковые кустовые растения подразделяют на рыхлокустовые и плотнокустовые. У рыхлокустовых растений побеги значительно отклонены друг от друга, куст часто имеет развалистую форму. К ним относят овсяницу луговую, ежу сборную, тимофеевку луговую и др.

У плотнокустовых злаков побеги располагаются близко друг к другу, почти параллельно. В результате образуется плотный куст. В основании куста постепенно накапливается волокнистая слаборазложившаяся масса из отмирающих листьев и побегов. Ее количество ежегодно увеличивается, туда попадают и частички почвы. В результате над поверхностью почвы образуются возвышения, называемые кочками, поэтому плотнокустовые растения называют также кочкообразующими. Их много среди осок, злаков. Типичными плотнокустовыми растениями являются луговик дернистый (щучка), ковыль-волосатик, осока дернистая.

Растения, у которых побеги или часть побегов образуются на корневищах, называют корневищными. Они есть среди злаков (пырей ползучий и др. ), бобовых (горошек заборный и др. ), осок (осока острая и др. ) и разнотравья (тысячелистник обыкновенный и др. ). У злаков выделяют особую группу растений, у которых относительно короткие корневища соединяют между собой рыхлые кусты надземных побегов. Их называют также корневищно-рыхлокустовыми (мятлик луговой, лисохвост луговой, овсяница красная). У овсяницы красной есть корневищные и рыхлокустовые формы.

По типу побегообразования различают также, соответственно наличию корневых отпрысков и столонов, корнеотпрысковые и столонообразующие растения.

Побеги могут состоять из располагающихся в прикорневой розетке листьев и возвышающиеся над ними безлистных цветоносов с соцветиями. Это характерно для одуванчиков, подорожников и других растений.

Поскольку травы различаются местом заложения и соотношением разных типов побегов, листовая масса у разных их видов неодинаково располагается по высоте растения. Ближе к поверхности почвы сосредоточена листовая масса у растений с преобладанием укороченных и ползучих побегов. Такие растения принято называть низовыми или растениями приземного облиствения.

У трав с преобладанием генеративных и удлиненных побегов листовая масса по высоте растения располагается относительно равномерно, поэтому такие травы называют верховыми. Травы, у которых достаточно много укороченных побегов, а у высоких генеративных и удлиненных вегетативных побегов листья расположены близко к поверхности почвы, относят к полуверховым.

Обычно группировку по характеру расположения листьев на растении проводят среди злаков. К верховым относят, например,

кострец безостый, пырей ползучий, пырей бескорневищный, к низовым — мятлик луговой, белоус торчащий, душистый колосок, к полуверховым — ежу сборную, овсяницу луговую, луговик дернистый.

Низовые растения более пригодны для пастбищного использования, потому что при скашивании у них остается несрезанной значительная часть листьев. Для сенокошения более пригодны травостои из верховых злаков. Верховые растения, как правило, более высокие, чем низовые. Промежуточное положение занимают полуверховые растения.

Травы, особенно многолетние, обладают способностью отрастать после скашивания или стравливания, т. е. отавностью. Продолжается рост оставшихся укороченных побегов, часть их превращается в генеративные и удлиненные вегетативные побеги. Продолжают также расти удлиненные вегетативные и генеративные побеги, если срез прошел выше точки роста. Начинается рост новых побегов, образующихся из почек возобновления в пазухах листьев, на стеблях, подземных частях растений.

Способность трав к отрастанию зависит от их биологических особенностей, экологических условий, количества накопившихся в растениях запасных питательных веществ. По сравнению с верховыми более отавны низовые травы, потому что у них после скашивания и стравливания остается больше запасных питательных веществ и раньше возобновляется фотосинтез в оставшихся листьях. Среди растений этих групп также наблюдаются различия по склонности к отрастанию. Например, среди верховых злаков менее отавны пырей ползучий, пырей бескорневищный, более склонен к отрастанию кострец безостый.

Генеративные побеги закладываются у трав в разное время. По времени их закладки травы подразделяют на двуручки, озимые и яровые. Травы, у которых плодоносить могут побеги, образовавшиеся как в текущий, так и в предшествующий год, называют двуручками. Практически таким свойством обладают все распространенные многолетние травы, введенные в культуру. Основанием для принятого все-таки деления трав на озимые и яровые является в первую очередь возможность появления генеративных пс»бегов в год посева и соотношение генеративных побегов разных периодов закладки в травостое. У озимых трав органы плодоношения закладываются в основном в предшествующий вегетационный период, у яровых — весной и летом. В соответствии с этим зацветание и даже плодоношение яровых трав возможно практически уже в год посева, озимых — только на следующий год. У озимых трав после проведения первого укоса в период, когда уже появились генеративные побеги, новые генеративные побеги обычно не появляются и урожай травостоя последующих укосов состоит в основном из листьев. У яровых трав генеративные побеги могут появиться и после скашивания.

К яровым многолетним травам относят клевер луговой двуукосный, люцерну посевную, лядвенец рогатый, тимофеевку луговую, райграс высокий, пырейник сибирский, мятлик бо. лотный и обыкновенный, бекманию обыкновенную, житняки и др., к озимым — клевер луговой позднеспелый, овсяницу луговую, ежу сборную. У некоторых трав есть яровые и озимые формы (донники, люцерна хмелевидная).

По времени наступления генеративных фаз в вегетационном периоде травы делят на сверхранние, или эфемеры (у однолетников), эфемероиды (у многолетников); ранние; средних сроков цветения; поздние. У эфемеров (кострец кровельный) и эфемероидов (мятлик луковичный, осока пустынная) полный цикл развития (от всходов и весеннего состояния до обсеменения) завершается весной.

Ранние травы цветут в конце весны и плодоносят в середине лета (типчак, мятлик луговой, лисохвост луговой, душистый колосок, райграс высокий, пырейник сибирский). Несколько позднее зацветают и созревают овсяница луговая, ежа сборная, райграс пастбищный. Позднее других злаков цветут и созревают тимофеевка луговая, пырей ползучий, полевица гигантская, мятлик болотный, кострец безостый.

Бобовые травы цветут и созревают позднее злаковых. Среди них также можно установить определенную последовательность в сроках зацветания и особенно созревания.

Процесс побегообразования у трав происходит неравномерно в течение вегетационного периода и всей жизни растения. У злаков в течение вегетации отмечают два периода интенсивного побегообразования — весенний и летне-осенний. Между этими периодами побегов образуется меньше, особенно в фазах колошения (выметывания) и цветения. В меньшей степени ослабление (депрессия) побегообразования в летний период проявляется у трав со скошенными или стравленными побегами. В особо благоприятных для роста растений условиях оно может вообще отсутствовать в это время. Образующиеся в летне-осенний период побеги бывают укороченными. Некоторые из них на следующий год развиваются в генеративные. Чем лучше растения обеспечены в период побегообразования водой и элементами питания, тем больше побегов у них образуется и тем больше вегетативных побегов превращается в генеративные. С возрастом способность растений образовывать генеративные побеги ослабевает.

Травы, которые на протяжении своей жизни плодоносят всего один раз (это может происходить в первый или последующие годы жизни), называют монокарпиками (козлобородник луговой, порезник горный, тмин обыкновенный). Травы, плодоносящие несколько раз в течение жизни, называют поликарпиками. На кормовых угодьях абсолютно преобладают поликарпики. Монокарпические растения в год плодоношения отмирают.

Произрастающие на кормовых угодьях травы сильно различаются по продолжительности жизни. Среди них встречаются растения: однолетние (кострец прямой); двулетние (донники, тмин обыкновенный); малолетние с продолжительностью жизни 2... 4 года (клевер луговой, клевер гибридный, райграс многоукосный); среднего долголетия с продолжительностью жизни 5... 6 лет (люцерна посевная, лядвенец рогатый, тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная); долголетние с продолжительностью жизни 10 лет и более (кострец безостый, пырей ползучий, житняк сибирский, люцерна желтая).

При хозяйственном использовании травостоев продолжительность жизни трав обычно уменьшается, но с помощью агротехнических мероприятий можно продлить срок использования травостоя.

2. 3. 3. КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

У многолетних трав сенокосов и пастбищ выделяют два основных типа корневой системы — стержневую и мочковатую.

Стержневая корневая система состоит из хорошо развитого главного корня и образующихся на нем боковых корней; главный корень развивается из зародышевого корешка. Она формируется у многих растений из групп бобовых и разнотравья (клевер луговой и гибридный, люцерна посевная, лядвенец рогатый, клевер горный, козлобородник луговой, одуванчик лекарственный, тмин обыкновенный).

Мочковатая корневая система характеризуется тем, что зародышевые корни быстро отмирают и на органах стеблевого происхождения развиваются придаточные корни. Эта система развивается у растений из групп злаков и осок. Придаточные корни у них образуются на подземных узлах надземных побегов, на узлах корневищ и ползучих надземных побегов.

В группах бобовых и разнотравья также много корневищных и столонообразующих растений с мочковатой корневой системой (клевер ползучий, лапчатка гусиная, лютик ползучий, чай луговой, клевер средний, горошек мышиный, горошек заборный, тысячелистник обыкновенный и др. ). К типу мочковатой относится и корневая система многих растений, не имеющих корневищ и ползучих побегов (василек луговой, лютик едкий, кульбаба осенняя и др. ).

У некоторых растений, называемых кистекорневыми, придаточные корни образуются на коротких, иногда утолщенных корневищах (купальница обыкновенная, подорожник большой, калужница болотная и др. ). У таких растений бывает не более одного-двух побегов.

В течение вегетационного периода отмечают периоды интенсивного образования корней, по времени совпадающие с периодами интенсивного побегообразования, поскольку каждый вновь появляющийся побег формирует свою корневую систему. После гибели побега его корневая система некоторое время функционирует. Данные о продолжительности этого периода противоречивы, имеются указания на то, что она живет до следующего года. Боковые корни главных и придаточных корней живут в течение 2... 3 мес. Наиболее быстро обновляются корни трав в поверхностных, часто высыхающих горизонтах почвы.

В поверхностных слоях почвы, особенно у растений с мочковатой корневой системой, располагается основная масса корней. У злаков в слое 0... 20 см залегает 70 % и более массы корневой системы, причем из этого количества наибольшая часть приходится на слой 0... 10 см.

На кормовых угодьях масса корней трав в почве обычно возрастает в первые 4... 5 лет жизни травостоя, а затем стабилизируется на определенном уровне. На естественных кормовых угодьях сырая масса корней составляет на 1 га 5... 20 т, сухая их масса достигает 5... 6, 5 т/га. Она превышает массу надземных органов в 2... Ю раз. Особенно большой она бывает при недостаточной обеспеченности почвы водой и элементами минерального питания.

Верхний, густо пронизанный корнями и подземными органами растений стеблевого происхождения слой почвы называют дерниной. Чем больше объем корней и подземных органов в почве, тем значительнее задернение почвы. Задернение учитывают при организации использования травостоя (допустимые нагрузки ходовых частей машин, копыт животных), при обработке почвы (сопротивление рабочим органам почвообрабатывающих машин, скорость разложения органического вещества в почве). По количеству корней на единице площади вертикального среза дернины судят о ее рыхлости или густоте, по способности противостоять вытаптыванию и продавливанию — о крепости (слабости), по прочности на разрыв — о связности.

2. 3. 4. РАЗМНОЖЕНИЕ

На кормовых угодьях травы размножаются в основном вегетативным путем, поскольку в сформировавшихся травостоях появляющиеся из семян всходы попадают в условия сильной конкуренции с уже произрастающими на участке растениями и, не выдерживая ее, часто погибают. Роль семенного размножения повышается при появлении по какой-либо причине не занятых растительностью участков, например при размывании почвы или отложении большого количества наилка на пойменных лугах, при отмирании не соответствовавших условиям местообитания высе-

янных трав. В основном семенами размножаются стержнекорневые и кистекорневые растения, рыхлокустовые и плотнокустовые злаки и осоки. -

Вегетативное размножение происходит в результате механического отделения от растений любых их частей, способных к укоренению и образованию побегов, а также естественного отделения укоренившихся побегов от материнского растения. Особая форма вегетативного размножения — формирование в цветках вместо плодов вегетативных образований, так называемых луковичек, например у мятлика луковичного, горца живородящего, изредка у луговика дернистого, полевицы тонкой, ситника членистого и др.

Длительное вегетативное размножение снижает жизненность растений, поэтому периодически необходимо пересевать травостой или давать травам самообсемениться.

При семенном размножении новые растения появляются из семян. Образованию семян предшествуют цветение и опыление.

Большинство бобовых трав — перекрестноопыляемые энтомофильные растения. В зависимости от складывающихся условий перекрестноопыляемой или самоопыляемой может быть люцерна желтая.

У люцерны посевной и ее гибридов наиболее полноценным опыление бывает тогда, когда цветок вскрывают насекомые, обычно шмели и дикие пчелы. Во время вскрытия происходит выброс тычиночной трубки с пестиком из лодочки раскрывшегося цветка; на рыльце пестика, скользящего по брюшку насекомого, разрушается слой слизи, препятствующий прорастанию попадающей на него пыльцы. Одновременно на тело насекомого попадает пыльца с опыляемого цветка, которую оно переносит на другой цветок. Таким образом обеспечивается перекрестное опыление.

Цветок люцерны может раскрыться в любое время дня, сохраняет обычно способность к опылению не более 2 сут, максимум через неделю он опадает. В случае вскрытия раскрывшегося цветка и его опыления лепестки венчика быстро увядают. Поэтому признаками хорошего опыления посева люцерны считают невзрачный, тусклый вид цветущего поля, наличие большого количества вскрытых и увядших цветков на растениях, отсутствие ароматного запаха. Плохо обстоит дело с опылением, если к концу дня поле представляет собой ароматный цветной ковер, а в соцветиях мало раскрытых увядших цветков. Соцветие цветет в течение 5... 7 дней, все растение — 25... 30 дней. На 1 га формируется около 1 млрд цветков, которые могут обеспечить потенциальную урожайность 3... 15 т семян с 1 га, но в производственных условиях урожайность люцерны обычно составляет около 0, 2 т семян с 1 га. Цветки люцерны могут вскрываться и без воздействия на них насекомых, например под влиянием легкого замо-

розка, действия солнечных лучей, низкой относительной влажности воздуха.

Для искусственного вскрытия цветков можно использовать передвижные установки, подающие горячие отработавшие газы двигателя на цветущие растения, создающие мощные воздушные потоки вертолеты, механически воздействующие на цветки волокуши. Эффективность искусственного опыления люцерны ниже естественного. Следовательно, для получения высоких урожаев семян люцерны необходимо достаточное количество естественных опылителей.

Опыление клевера лугового насекомыми бывает эффективным тогда, когда насекомые имеют возможность достать нектар, находящийся на дне цветочной трубки венчика, длина которой составляет 8... 12 мм. У обычной медоносной пчелы длина хоботка

6.. . 7 мм, поэтому большинство пчел добывают нектар на клевере либо при высоком его уровне в трубке, либо на растениях с короткой трубкой венчика, либо через отверстия, прогрызенные сбоку венчика так называемыми насекомыми-операторами. В последнем случае они не опыляют цветок, так как не касаются рыльца пестика. Пчелы постепенно привыкают собирать нектар с клевера, не опыляя его цветков.

Основные опылители клевера лугового — виды шмелей, длина хоботка у которых 7, 8... 13, 4 мм. Посещают клевер и одиночные дикие пчелы нескольких видов, бабочки с длинным хоботком. Роль последних в опылении клевера невелика, так как пыльников они не касаются и, следовательно, пыльцу не переносят.

Попытки вывести сорта клевера с коротким венчиком к значительным успехам не привели. Селекция на короткий венчик обычно отрицательно сказывается на хозяйственных характеристиках клевера.

Головка клевера лугового цветет в течение 8... 10 дней, весь посев — 30 дней и более. Одна из проблем семеноводства клевера лугового состоит в том, что массовое его цветение обычно начинается на 15... 25 дней раньше массового лёта насекомых-опылителей. Один из приемов повышения семенной продуктивности клевера — раннее высокое подкашивание травостоя. В результате соцветия появляются позднее и лучше опыляются. Семена клевера, как и люцерны, созревают через 25... 30 дней после опыления.

У клевера гибридного проблем с опылением пчелами нет, так как трубка венчика у него короче, чем у клевера лугового. Пчелы опыляют более 90 % цветков. Цветет посев клевера гибридного

30.. . 40 дней.

У клевера ползучего длина трубки венчика не превышает 3 мм, поэтому опыляют его многие насекомые. Семена созревают примерно через 1, 5 мес после начала цветения травостоя.

Почти все злаковые травы — перекрестноопыляемые анемофилы. Насекомые опыляют их очень редко. У злаковых трав пыльца

более легкая, чем у бобовых, ее образуется больше, она дольше сохраняет жизнеспособность. Такие свойства пыльцы способствуют переносу ее ветром на большие расстояния, пребыванию ее в воздухе во взвешенном состоянии.

Фазу цветения у злаков отмечают при появлении пыльников, имеющих у разных растений различный цвет. Несколько раньше пыльников из цветка появляется рыльце. Пыльники выбрасываются из цветка с большой скоростью, раскрываются, из них высыпается пыльца. Обычно это происходит с 3 до 10 ч утра, но у некоторых растений (кострец безостый, полевица гигантская) массовое появление пыльников отмечают и во второй половине дня. Днем многие травы зацветают в пасмурную или прохладную погоду. В дождливую погоду пыльники могут не раскрываться до подсыхания цветков.

В период цветения метелки у злаков обычно раскидистые, после отцветания — сжатые. У разных трав первые цветки раскрываются в разных частях соцветия. Соцветие тимофеевки луговой цветет 3... 5 дней, лисохвоста лугового, двукисточника тростникового, овсяницы луговой, костреца безостого — 6... 7, ежи сборной — 8... 9 дней. Все растение цветет примерно в 2 раза дольше, чем соцветие. Оптимальная температура для цветения

14,.. 15 °С. У разных трав период от начала цветения до созревания семян неодинаков. У ежи сборной, например, он составляет около 1 мес. Обычно более крупные семена формируются из цветков первых сроков цветения.

У осок, как и у злаков, основной способ опыления — с помощью ветра, но возможно опыление и насекомыми. При недостаточном перекрестном опылении ветром и насекомыми существенную роль может играть самоопыление.

Период формирования семян трав можно подразделить на несколько этапов, знание которых, в частности, необходимо в семеноводстве многолетних злаковых трав. После оплодотворения семяпочки у них начинается период формирования зерновки. К концу его зерновка достигает по длине размеров, типичных для вида и сорта трав. Затем следует период налива зерновки, когда она увеличивается в толщину и ширину. Далее идет период созревания, который подразделяют на фазы молочной, восковой и полной спелости. В фазе молочной спелости цвет зерновок зеленый, при раздавливании их появляется молочно-пастообразная масса. В это время некоторые семена способны уже к прорастанию. В фазе восковой, или желтой, спелости семена сохраняют зеленоватый оттенок, но еще нетвердые. В фазе полной спелости они твердые, имеют серый или светло-серый цвет.

С учетом фаз созревания устанавливают сроки и способы уборки семенных посевов злаковых трав.

Созревшие семена многих злаковых трав, особенно дикорастущих, сразу после уборки или самообсеменения прорастать не могут. За периодом созревания у них следует период послеуборочного дозревания, продолжающийся обычно 4... 10 нед. Быстро дозревают семена тимофеевки луговой, райграса пастбищного. У культурного мятлика лугового период послеуборочного дозревания семян может достигать 4 мес, у семян дикорастущих растений мятлика лугового, двукисточника тростникового, лисохвоста лугового — от

7.. . 8 до 10... 12 мес.

Среди семян бобовых трав встречаются так называемые твердые семена, которые даже в оптимальных условиях всходят позже других. Главная причина этого — непроницаемость оболочки семян для воды и воздуха, необходимых для прорастания. В естественных условиях выходу семян из такого состояния способствуют значительные колебания температуры или влажности. Специально нарушить целостность оболочки семян можно путем нанесения царапин механическими приспособлениями (скарификация) или воздействием различными химическими веществами. Твердосемянность у бобовых трав является формой покоя их семян. Находясь в состоянии покоя, но сохраняя при этом жизнеспособность, твердые семена могут прорастать в почве через несколько лет.

У дикорастущих растений люцерны желтой, донников, эспарцетов, лядвенца рогатого доля твердых семян может достигать

80.. . 90 %. У клевера ползучего в некоторых случаях твердые семена сохраняли в почве всхожесть до 7 лет, у люцерны хмелевидной — до 10, у клевера гибридного — до 17 лет.

Семена после созревания осыпаются с растений и формируется их запас в почве. Особенно долго сохраняются в почве семена, находящиеся в покоящемся состоянии. На кормовых угодьях в почве накапливаются семена не только трав, но и растений других жизненных форм. Запас семян в почве способствует семенному размножению трав при изреживании травостоев или их распашке. Прямого соответствия между видовым составом хранящихся в почве семян и видовым составом растений, произрастающих в момент определения запаса семян, не бывает. На распаханном кормовом угодье могут появиться растения, которых вообще не было в травостое в период распашки, а растения, присутствовавшие в старом травостое, в новом могут отсутствовать.

2. 3. 5. ПИТАНИЕ

На кормовых угодьях произрастают как автотрофные, так и гетеротрофные растения. Автотрофные растения способны к фотосинтезу и создают органическое вещество из содержащегося в воздухе диоксида углерода. В эту группу входят практически все растения, имеющие кормовое значение.

Гетеротрофные растения — это растения-паразиты (повилики, заразихи), получающие органические вещества и элементы мине-

рального питания от растений-хозяев. Заимствуют воду и элементы минерального питания у растений-хозяев и растения-полу-паразиты, которые с помощью слаборазвитой корневой системы присасываются к корням различных трав, деревьев и кустарников. Особенно много растений-полупаразитов среди представителей семейства Норичниковые (погремки, очанки, марьянники и др. ).

Большинство автотрофных растений вступают в симбиоз с почвенными микроорганизмами, т. е. по типу питания являются симбиотрофными. Их подразделяют на бактериотрофные и микотрофные. Бактериотрофные растения живут в симбиозе с бактериями, микотрофные — с микроскопическими грибами.

Типичные бактериотрофные растения — это бобовые травы, вступающие в симбиоз с клубеньковыми бактериями. Проникая в корни растений, эти бактерии развиваются в них, и в результате их деятельности на корнях образуются клубеньки. Развивающиеся в клубеньках бактерии усваивают содержащийся в воздухе азот, улучшая азотное питание растений. Процесс усвоения атмосферного азота микроорганизмами, находящимися в симбиозе с растениями, называют симбиотической азотфиксацией. Это не значит, что бобовые не способны к усвоению азота без помощи бактерий. Они поглощают и минеральный азот из почвы. Для повышения урожаев сеяных бобовых трав проводят заражение растений клубеньковыми бактериями, или инокуляцию. При этом учитывают, что каждый вид растений требует инокуляции специфичными для него расами (штаммами) клубеньковых бактерий.

На корнях клубеньки образуются с появлением первых настоящих листьев. Азотфиксация протекает интенсивно, если на центральном корне есть крупные розовые клубеньки. Наличие большого количества белых клубеньков на боковых корнях свидетельствует о слабой азотфиксации.

Клубеньки, но с другими, чем у бобовых растений, азотфиксирующими бактериями образуются также на корнях некоторых злаков (лисохвост луговой), осок, ольхи.

Абсолютное большинство произрастающих на кормовых угодьях трав, в том числе и бобовых, вступают в симбиоз с развивающимися в почве микроскопическими грибами, т. е. являются микотрофными. У микотрофных растений корни и мицелий гриба, состоящий из тонких нитей, называемых гифами, образуют единое целое — микоризу. Наиболее распространена везикулярно-арбускулярная микориза. Гифы гриба при таком типе микоризы проникают внутрь клеток корня и образуют особые структуры — везикулы и арбускулы, частично используются растениями. Отходящие от корня гифы проникают на некоторое расстояние в почву и способствуют поступлению в корни растений воды и элементов минерального питания, особенно фосфора. От растения гриб получает источники энергии, в основном углеводы. Заражение растения

грибом происходит через почву. Проводят и искусственное заражение трав микоризными грибами.

Развитию микоризы способствуют хорошая аэрация почвы и низкая обеспеченность ее элементами минерального питания. Слабо выражена она у растений семейств Осоковые, Гвоздичные, Крестоцветные; Хвощевые, Гречишные. Чаше микотрофные растения встречаются среди лесной, луговой и степной растительности, реже — в тундре, полупустыне, пустыне.

Для физиологических процессов, протекающих в растении, требуется энергия. В вегетационный период главный ее источник — используемая в процессе фотосинтеза энергия солнечного света. В периоды покоя (зимой) или после удаления листьев (скашивание, стравливание) источником энергии для дыхания и роста могут быть образовавшиеся ранее и неизрасходованные органические вещества, которые называют запасными. Они имеют различную химическую природу, но основную роль среди них играют сахара.

Запасные питательные вещества откладываются в растениях в периоды, когда образование органических веществ в процессе фотосинтеза превышает их потребление на дыхание и построение тканей новых органов. Они накапливаются в основном в приземных и подземных частях растений. Более легко высвобождают энергию сахара, которых больше в приземных частях растений.

В естественных условиях больше всего запасных питательных веществ в растении накапливается перед уходом в зиму. В течение зимы их содержание уменьшается. От количества запасных питательных веществ и интенсивности их расходования в зимний период зависит устойчивость растений к неблагоприятным условиям перезимовки. Быстро снижается содержание запасных углеводов в теплые зимы, когда много их расходуется на дыхание. На результаты перезимовки влияют также свойства почвы, поражение растений болезнями и другие факторы.

Весной с началом образования новых побегов содержание запасных питательных веществ в растениях продолжает снижаться. Когда листовая поверхность достигает определенного уровня развития и для роста достаточно образующихся в процессе фотосинтеза питательных веществ, начинается накопление запасных питательных веществ. В период от начала интенсивного роста стеблей до начала цветения содержание запасных питательных веществ может снизиться, но позднее оно продолжает возрастать.

Естественный процесс накопления и расходования запасных питательных веществ нарушается при скашивании или стравливании травостоев. Лишенные листовой поверхности растения, у которых начинается рост новых побегов и листьев, используют запасы питательных веществ. Повторное их накопление происходит через определенный период после скашивания или стравливания, продолжительность которого зависит от биологических особенностей трав и условий вегетации. У люцерны она составляет около 20 дней, у клевера лугового — 12... 15, у райграса пастбищного —

7... 11 дней. При излишне частом скашивании и стравливании растения не успевают накопить достаточного для отрастания новых побегов количества питательных веществ и постепенно теряют способность к вегетативному возобновлению. Для того чтобы продлить период хозяйственного использования травостоев, необходимо соблюдать оптимальные для каждого травостоя режимы скашивания и стравливания.

В процессе развития растений в них изменяется не только количество органического вещества, но и соотношение отдельных химических веществ. Обычно от начала отрастания до стравливания или скашивания в них уменьшается содержание азотистых веществ и увеличивается содержание углеводов, особенно клетчатки. Питательность органического вещества при этом снижается, но общий сбор питательных веществ с единицы площади в связи с накоплением органического вещества увеличивается. При желании получить корм лучшего качества убирать травостои нужно раньше, а при желании получить больше корма — позже. Для получения разных видов кормов из многолетних трав установлены оптимальные сроки использования травостоев.

2. 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРАВ

Знание экологических свойств трав дает возможность: высевать на кормовых угодьях травосмеси, соответствующие экологическим условиям местообитания; путем проведения агротехнических и других мероприятий оптимизировать экологические условия для определенных кормовых трав; получать представление об экологических характеристиках местообитания на основании состава произрастающих на нем растений без проведения дополнительных исследований.

По отношению к уровню увлажнения местообитания травы подразделяют на ксерофиты, мезофиты, гигрофиты и гидрофиты. Ксерофиты произрастают в условиях недостаточного увлажнения почвы на протяжении большей части вегетационного периода. Распространены они в местностях, где количество осадков значительно меньше того количества воды, которое может испариться, т. е. меньше потенциальной испаряемости. Они произрастают на местообитаниях, где атмосферные осадки являются практически единственным источником увлажнения почвы. Ксерофиты имеют мощную корневую систему, приспособления для уменьшения транспирации (свернутые листья, опушение, восковой налет), ткани для накопления воды. Среди них выделяют растения с жесткими слабообводненными тканями, например ковыли, саксаулы,

которые называют склерофитами, и растения с сочными тканями, например солянки, называемые суккулентами. Среди ксерофитов много полыней, астрагалов. ,

Мезофиты характеризуются средней требовательностью к увлажнению почвы и воздуха. Это растения лесной и лесостепной зон, а также более влажных местообитаний южнее расположенных зон. К ним относятся все введенные в культуру злаковые и бобовые многолетние травы. Мезофиты произрастают на почвах, в которых достаточно воды и воздуха. Оптимальная влажность почвы для них 75... 80 % полной влагоемкости. Среди мезофитов наблюдаются различия по требовательности к увлажнению почвы. Более влажные местообитания предпочитают клевер гибридный, овсяница луговая, овсяница тростниковая, мятлик болотный, лисохвост луговой, двукисточник тростниковый, полевица белая. На более сухих местообитаниях произрастают эспарцеты, донники, пырей бескорневищный, житняки, волоснец ситниковый.

Гигрофиты произрастают на сильноувлажненных на протяжении большей части вегетационного периода почвах. Относящиеся к этой группе растения обычно имеют крупные размеры, широкие листья, слаборазвитую корневую систему, характеризуются невысоким кормовым достоинством. К ним относятся многие осоки, ситники, камыши, лютиковые (калужница болотная, лютик ядовитый), тростник обыкновенный.

Гидрофиты (стрелолист, ежеголовка, сусак зонтичный, кубышки и др. ) растут в воде и практически не имеют кормового значения.

Одним из источников увлажнения являются почвенно-грунтовые воды, но не все травы одинаково реагируют на глубину их залегания в почве. Устойчивы к близкому уровню грунтовых вод лисохвост луговой, мятлик болотный, тимофеевка луговая, неустойчивы — клевер луговой, люцерна посевная, эспарцет посевной, лядвенец рогатый, кострец безостый, пырей ползучий, райграсы.

Другим важным источником увлажнения являются воды рек во время половодья, или аллювиальные воды. Затопление ими в течение 40 дней и более выносят кострец безостый, двукисточник тростниковый, бекмания обыкновенная, пырей ползучий, мятлик болотный, горошек мышиный, чина болотная. К растениям со средней устойчивостью к затоплению относятся овсяница тростниковая и луговая, мятлик луговой, чина луговая, клевер ползучий и гибридный. Они выносят затопление в среднем в течение 15... 30 дней. Малоустойчивы к затоплению клевер луговой, люцерна посевная, ежа сборная, райграсы. Затопление замедляет весеннее отрастание трав, но на сроки наступления их укосной спелости влияет слабо.

4* 51

к

В поймах рек на многих участках после половодья травы оказываются покрытыми слоем наилка — оседающих из воды минеральных и органических частиц. Наиболее устойчивы к отложениям корневищные травы.

По зимостойкости (устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов перезимовки) травы можно подразделить на очень зимостойкие (житняк, кострец безостый, пырей ползучий, волоснец сибирский, полевица гигантская, бекмания обыкновенная, двукисточник тростниковый, типчак, лисохвост луговой, люцерна желтая, донники), зимостойкие (тимофеевка луговая, мятлик луговой, овсяница красная, лядвенец рогатый), среднезимостойкие (ежа сборная, овсяница луговая, клевер луговой, люцерна гибридная), незимостойкие (райграс многоукосный и пастбищный).

Зимой растения могут страдать от низких температур, особенно в бесснежный период, от повышенных температур под глубоким слоем снега, приводящих к ускоренному расходованию сахаров на дыхание, от снежной корки, от поражения болезнями и др.

Основной неблагоприятный фактор перезимовки — низкие температуры. Устойчивость трав к низким температурам называют морозостойкостью. Группировка растений по морозостойкости в основном совпадает с группировкой по зимостойкости, но лисохвост луговой и пырей ползучий нельзя, например, отнести к группе наиболее морозостойких трав.

Неодинаково реагируют травы на температурные условия в течение вегетационного периода. Реакция их на этот фактор проявляется в неодинаковой устойчивости всходов к заморозкам, в разной степени изменения периодов между отдельными фазами развития, а также в урожайности.

При создании травостоев из различных по высоте растений и при высеве трав под покров однолетних культур необходимо учитывать их устойчивость к затенению. Абсолютно устойчивых к затенению кормовых трав нет. Относительно теневыносливы мятлик обыкновенный, ежа сборная, чина луговая. Малотеневыносливы лисохвост луговой, кострец безостый, овсяница луговая, полевица гигантская, лядвенец рогатый, люцерна желтая и посевная, клевер луговой и гибридный, горошек мышиный. Лишь незначительное затенение выносит райграс пастбищный. В условиях затенения в травах обычно снижается содержание сахаров, кальция, фосфора, ослабевает устойчивость к болезням и вредителям, формируется меньший урожай.

Некоторые растения кормовых угодий можно использовать в качестве индикаторов определенных физических и химических свойств почвы: белоус торчащий, луговик дернистый, щавели, сивец луговой, лапчатка прямостоячая, погремки, черника, голубика произрастают на кислых почвах; бескильница расставленная, солодка голая, житняк пустынный, солянки — на щелочных (засоленных); борщевики, полынь обыкновенная, таволга вязолистная, крапива двудомная, овсяница тростниковая, райграс многоукосный, райграс высокий — на богатых питательными веществами; белоус торчащий, кошачья лапка, полевица тонкая, овсяница красная — на бедных элементами питания; мятлик однолетний, горец птичий — на сильноуплотненных почвах.

Произрастающие на песках растения называют псаммофитами. На закрепленных песках произрастают в аридных районах осока вздутая, полыни, житняк сибирский, прутняк обыкновенный, на подвижных, легко развеваемых ветром — свинорой, седины, волоснец гигантский, акация песчаная, саксаулы.

На рыхлых почвах хорошо растут длиннокорневищные злаки. Относительно хорошо реагируют на умеренное уплотнение почвы клевер луговой и гибридный, тимофеевка луговая, овсяница тростниковая, райграс пастбищный. Довольно устойчивы к засолению почвы донники, люцерна желтая, пырей сизый и бескорневищный, регнерии, ломкоколосник ситниковый, полыни.

Некоторые земельные участки, особенно вблизи металлургических и химических предприятий, характеризуются загрязнением почвы и воздуха. Часто требуется засеять их травами, в том числе для озеленения территории. Наиболее устойчивы к загрязняющим территорию продуктам выброса промышленных производств злаковые травы, особенно мятлик луговой и узколистный, овсяница красная.

Значительную роль играют многолетние травы в кормопроизводстве на территории, загрязненной радионуклидами.

Далее будут рассмотрены рекомендованные к возделыванию на кормовые цели и произрастающие в диком виде на сенокосах и пастбищах растения.

2. 5. ВВЕДЕННЫЕ В КУЛЬТУРУ БОБОВЫЕ ТРАВЫ

Из бобовых трав введены в культуру и распространены в производстве клевер луговой (Trifolium pratense L. ), клевер гибридный (Trifolium hybridum L. ), клевер ползучий (Trifolium repens L. ), люцерна синяя (Medicago sativa L. ), люцерна желтая (Medicago falcata L. ), люцерна изменчивая (Medicago x varia Martyn. ), лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L. ), эспарцет посевной (Onobrychis viciifolia Scop. ), донник белый (Melilotus albus Desr. ), донник желтый [Melilotus officinalis (L. ) Desr. ].

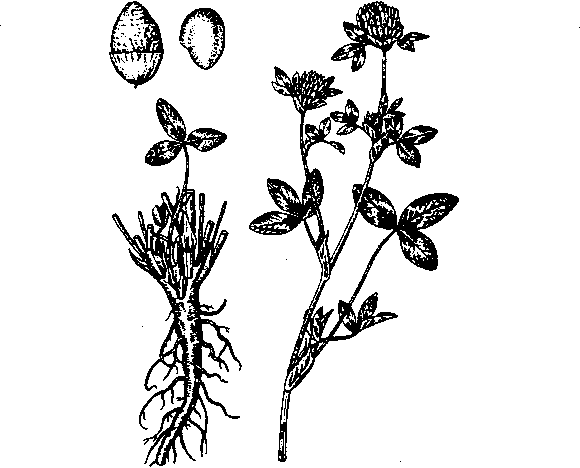

Клевер луговой, или красный (рис. 3), — основной вид среди бобовых трав, выращиваемых в местностях с относительно влажным климатом, в районах распространения дерново-подзолистых и серых лесных почв. Возделывают клевер луговой раннеспелый и позднеспелый. У раннеспелого клевера стебель имеет в среднем

5... 7, у позднеспелого — 7 междоузлий и более. Раннеспелый кле-

|

| Рис. 3. Клевер луговой, или красный |

вер является яровым, позднеспелый — озимым. На второй и последующие годы жизни позднеспелый клевер начинает цвести позже раннеспелого на 10... 15 дней. От весеннего отрастания клевера лугового до созревания семян проходит около 125 дней.

Клевер луговой предпочитает относительно неглубоко обрабатываемые почвы, достаточно плотные. Отрицательно реагирует на избыток влаги в почве, ее повышенную кислотность (pH < 5, 5), засоленность и близкое расположение грунтовых вод. В годы с очень холодными зимами сильно изреживается, особенно это относится к клеверу раннеспелому. Относительно устойчив к стравливанию.

Сорта: ВИК 7, ВИК 84, Дымковский, Марусинский 150, Марс, Орион, Орловский среднеранний, Приморский 14, Сиб-НИИК 10, Смоленский 29, Тетраплоидный ВИК, Топаз, Уфимский 1, Фаленский 86, Хабаровский, Уральский двуукосный.

Клевер гибридный, или розовый (рис. 4), возделывают в основном на местообитаниях, неблагоприятных для клевера лугового. Растение яровое, начинает отрастать несколько раньше клевера лугового, устойчиво к избыточному увлажнению почвы, выдерживает довольно длительное затопление, но сильнее клевера лугового страдает от засухи. Хороший медонос. Плохо удается на сухих песчаных почвах. После скашивания отавность невысокая, лучше от-

|

| Рис. 4. Клевер гибридный, или розовый |

растает после стравливания. Сено из клевера гибридного нежное, не чернеет, содержит мало пыли, но, как и зеленая масса, имеет горьковатый вкус, особенно при уборке в фазе цветения. Зеленую массу в чистом виде животные поедают неохотно, она сохнет хуже зеленой массы клевера лугового. Поедаемость зеленой массы повышается после цветения. Соцветия животные поедать избегают. При длительном скармливании кормов из клевера розового, особенно зеленой массы, у лошадей отмечали воспаление кожи, образование язв во рту. Особенно сильно страдали лошади светлой масти после воздействия на них солнечных лучей. Отмечали безвредность кормовой массы выращиваемого на торфяных почвах клевера гибридного.

Сорта: Даубяй, Курцевский, Лужанин, Марусинский 488, Маяк, Первенец, Северодвинский 326, Смоленский, Фалей.

Клевер ползучий, или белый (рис. 5), больше, чем клевер луговой, устойчив к низким температурам и к затоплению, светолюбив. Произрастает на всех достаточно обеспеченных элементами питания почвах, но плохо переносит маломощные сухие, очень кислые, сырые, с застаивающимися водами почвы. Его используют в основном для посева на пастбищах. В бесснежные зимы плохо перезимовывает на сильностравленных местах, а также в травостоях с малой долей злаков. Распространению клевера ползучего

|

| Рис. 5. Клевер ползучий, или белый |

способствуют животные, так как в их желудочно-кишечном тракте семена клевера сохраняют всхожесть.

Сорта: Белогорский 1, Битунай, ВИК 70, Волат, Парус, Смена, Юбилейный.

Люцерну синюю и изменчивую особенно широко возделывают в лесостепной и степной зонах. Представлена она в основном сортами, являющимися гибридами люцерны синей, или посевной (рис. 6), с люцерной желтой, люцерной северной, люцерной серпообразной. Все эти сорта называют люцерной изменчивой. В зависимости от доминирования в посевах люцерны изменчивой на растениях цветков с определенной окраской различают синегибридные, пестрогибридные, синепестрогибридные и желтогибридные сорта. Цветки у люцерны изменчивой могут быть фиолетовыми, светло-фиолетовыми, почти белыми, желтыми с разными оттенками.

Люцерна изменчивая относится к яровым растениям. На второй и последующий годы жизни зацветает через 40... 55 дней после начала отрастания, а после первого укоса — примерно через 55 дней. По сравнению с клевером луговым она более зимостойка и более светолюбива, не переносит кислых почв, отрицательно реагирует на застойные воды, близкое расположение грунтовых вод. Предпочитает почвы с мощным гумусовым горизонтом. Менее требовательна к почвам по сравнению с люцерной посевной.

Отрицательно реагирует на частое скашивание, низкое стравливание. По сравнению с другими бобовыми травами у

г

|

| Рис. 6. Люцерна синяя, или посевная |

люцерны пониженная концентрация обменной энергии в сухом веществе.

Сорта: люцерны синей — Артемида, Белорусская, Диана, Кевсала, Краснодарская ранняя, Солеустойчивая, Талисман, Тамбовчанка, Читинка, Ярославна; люцерны изменчивой — Белгородская 86, Вега 87, ВНИОЗ 16, Воронежская 6, Донская 2, Марусинская 425, Омская 7, Павловская пестрая, Пастбищная 88, Флора 4, Тулунская гибридная.

Люцерна желтая имеет корнеотпрысковые формы, устойчивее люцерны изменчивой к выпасу и засолению почвы, лучше нее растет на легких почвах, в поймах рек. Имеет мелкую корневую систему, образует много твердых семян. Зимостойка, по сравнению с люцерной изменчивой имеет более длительный период цветения. Отавность низкая.

Сорта: Краснокутская 4009, Кубанская желтая, Павловская 7, Якутская желтая.

Лядвенец рогатый (рис. 7) на корм возделывают в основном на тех местообитаниях, где другие бобовые растут плохо. Может произрастать практически на всех почвах. Не выдерживает близости грунтовых вод. Даже в сухие годы характеризуется удовлетворительной отавностью. Сильно кустится, легко и рано полегает, если его выращивают в чистом виде. Большинство семян твердые. Чувствителен к затенению, устойчив к болезням и вредителям. Расте-

|

| Рис. 8. Эспарцет посевной |

|

| Рис. 9. Донник белый |

ние яровое, в травостоях удерживается до 5 лет. Стравливание переносит хорошо. Зеленая масса, за исключением соцветий, имеющих горький вкус, поедается хорошо, тимпании у животных не вызывает.

Сорта: Луч, Смоленский 1, Солнышко.

Эспарцет в культуре» представлен эспарцетами посевным (рис. 8), песчаным и закавказским. По сравнению с люцерной изменчивой эспарцет более зимостоек. Не удается на сырых, холодных, кислых почвах, на местообитаниях с близким расположением грунтовых вод, с застоем воды на поверхности почвы. Устойчив к весенним холодам, светолюбив. Есть растения озимого и ярового типов. Не выносит постоянной пастьбы и частого скашивания. Зеленая масса поедается хорошо, но сено — хуже сена люцерны. Хороший медонос.

Сорта: Атаманский, Зерноградский 3, Красноярский, Оренбургский, Павловский, Песчаный 22, Розовый 95, Северокавказский двуукосный, СибНИИК 30.

Донники белый (рис. 9) и желтый выращивают на кормовые цели и на зеленое удобрение. Растения донника двулетние, реже однолетние. В первый год достигают высоты 50... 150 см. В смешанных посевах более высокий и раньше созревающий донник

желтый обычно вытесняет донник белый. Предпочитает известковые сухие почвы, устойчив к засухе, засолению почвы. Хорошо переносит выпас, чувствителен к затенению и низкому срезу. Из-за грубостебельности и содержания горького кумарина животные поедают зеленую массу только после постепенного привыкания, например коровы — в течение 2... 3 дней. Отрицательного влияния кумарина на качество животноводческой продукции не отмечено, за исключением возможного появления привкуса донника у молока. Из-за сильного осыпания семян засоряет поля.

Сорта: донника белого — Волжанин, Диомид, Иней, Люцерновидный 6, Мещерский 99, Немюгюнский, Обский гигант, Омь 2, Поволжский, Рыбинский, Саянский, Сретенский 1, Чермасан; донника желтого — Альшеевский, Карабалыкский, Катэк, Лазарь, Омский скороспелый, Сибирский 2, Судогодский, Резерв.

2. 6. ВВЕДЕННЫЕ В КУЛЬТУРУ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ

Среди злаковых трав рекомендованы к возделыванию на кормовые цели бекмания обыкновенная [Beckmannia eruciformis (L. ) Host. ], двукисточник тростниковый (Phalaris arundinacea L. ), ежа сборная (Dactylis glomerata L. ), житняк гребневидный {Agropyron pectiniforme Roem. et Schult. ), житняк сибирский [Agropyron sibiricum (Willd. ) P. Beav. ], житняк узкоколосый [Agropyron desertorum (Fischer ex Link) Schult. ], кострец безостый (Bromus inermis Leyss. ), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L. ), ломкоколосник ситниковый (Elymus yunceus Fisch. ), мятлик луговой (Poa pratensis L. ), овсяница красная (Festuca rubra L. ), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds. ), овсяница тростниковая (Festuca arundinacea Schreb. ), полевица гигантская (Agrostis gigantea Roth. ), пырей бескорневищный (Roegneria trachycaulon Nevski), пырей ползучий (Agropyrum repens L. ), пырей сизый (Agropyrum glaucum Roem. et Schult. ), пырей удлиненный (Agropyrum elongatum P. B. ), пырейник даурский (Clynelimus dahuricus Nevski), пырейник сибирский (Clinelymus sibiricus Nevski), райграс высокий [Arrhenatherum elatius (L. ) P. Beauv. ex J. S. et К. B. Presl. ], райграс многоукосный [Folium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br. ) Volkart], райграс пастбищный {Folium perenne L. ), регнерия (Roegneria Koch. ), тимофеевка луговая {Phleum pratense L. ), фестулолиум (Festulolium F. Aschers et Graebn. ).

Бекмания обыкновенная (рис. 10) распространена в основном в лесостепной и степной зонах. Выдерживает затопление полыми водами до 75... 105 дней, зимостойка, солевынослива, нередко образует чистые заросли на лугах. Растение корневищное, верховое, яровое. Весной рано отрастает, отавность хорошая.

Сорта: Донская, Нарымская 2.

Двукисточник тростниковый — длиннокорневищное верховое растение. Влаголюбив, но устойчив к засухе. Затопление полыми

водами выносит в течение 50 дней и более, зимостоек, к почве нетребователен. В поймах часто образует чистые заросли. Весной рано отрастает. Предпочитает влажные и сырые местообитания, но удается и на менее влажных почвах, если они богаты элементами питания. Часто произрастает у проточных вод. Не переносит верховодки и застойных поверхностных вод. На сухих местообитаниях удается, если корни достигают капиллярной каймы. Кормовая масса рано грубеет, особенно после цветения. В ней отмечают наличие минимум девяти алкалоидов, содержание которых возрастает при засухе, на малоплодородных торфяных почвах. Отрицательно реагирует на частое скашивание и постоянное стравливание. Хорошо произрастает на низинных торфяниках со слаборазложившимся торфом.

Сорта: Витязь, Донской 18, Первенец, Урал.

Ежу сборную возделывают чаще на сенокосах и пастбищах. В год посева развивается медленно. Относительно устойчива к недостатку влаги, устойчива к затенению, очень агрессивна в травостоях при внесении больших доз азота и жидкого навоза. Чувствительна к весенним заморозкам, плохо переносит бесснежные зимы, страдает от ледяной корки, поверхностных застойных вод. Высевать ежу сборную лучше на относительно сухих местообитаниях, но она пригодна для возделывания и на умеренно влажных и сырых местообитаниях, особенно с плодородными почвами. На болотных почвах урожаи неустойчивы. На второй и последующие годы весной рано отрастает, быстро растет, но также быстро и грубеет. Сплошной дернины не образует, при редком расположении растений появляются небольшие кочки. Отавность хорошая, но очень частого стравливания не выдерживает. В отаве бывает много листьев. Осенью нередко поражается ржавчиной, поэтому животными в это время поедается плохо. Снижается поедаемость и при загнивании нижних листьев в условиях хорошего увлажнения.

Сорта: ВИК 61, Генра, Двина, Дединовская 4, Ленинградская 853, Моршанская 89, Нева, Свердловчанка 86, Союз 60, Торпеда, Триада.

Житняк в культуре представлен житняком ширококолосым, или гребневидным (рис. 11), и житняком сибирским, или узкоколосым. Высевают житняки на пашне, сенокосах и пастбищах. Более распространен житняк ширококолосый, хорошо растущий на степных каменистых склонах и равнинных участках. Засухоустойчивее и солеустойчивее житняка ширококолосого житняк сибирский, произрастающий в степях на легких почвах. Растения рыхло-

|

| Рис. 11. Житняк ширококолосый, или гребневидный |

|

| Рис. 12. Кострец безостый |

кустовые, полуверховые, ярового типа развития. Дернину образуют плотную. Отавность хорошая.

Сорта: житняка сибирского — Новатор; житняка ширококолосого — Зерноградский 1, Краснокутский 6, Краснокутский ширококолосый 4, Павловский 12; житняка узкоколосого — Камышинский 1, Краснокутский 41, Северодонецкий узкоколосый.

Кострец безостый (рис. 12) выращивают на полях и кормовых угодьях. Светолюбив, устойчив к засухе, морозам, выдерживает длительное затопление (до 60 дней). С возрастом в травостоях увеличивается доля вегетативных побегов. К плодородию почвы нетребователен. Предпочитает умеренно сухие и рыхлые почвы, на очень сухих и заболоченных почвах дает невысокие урожаи, не переносит плотных глинистых и кислых почв. Устойчив к полеганию. После цветения быстро грубеет. Отавность относительно высокая.

Сорта: Амурский 54, Антей, Вегур, Дракон, Краснодарский 24, Маяк, Моршанский 312, Моршанский 760, Свердловский 38, СибНИИСХоз 189, Ставропольский 31, Тулунский, Ульяновский 1, Чишминский 3, Факельный, Юбилейный.

Лисохвост луговой — короткокорневищное полуверховое растение с довольно устойчивыми к полеганию стеблями. Кустится слабо и образует неплотный травостой. Дернина крепкая. Отрастает и созревает рано, по типу развития — озимое растение. Очень зимостоек, хорошо переносит близость грунтовых вод, но плохо —

застойные воды. К затенению относительно устойчив. В первый год развивается медленно. Плохо растет на сухих бедных почвах. Стравливание переносит удовлетворительно. Кормовая масса высокого качества, но при полегании загнивает. В поймах рек на умеренно влажных лугах с обильным наилком образует чистые заросли. В начале лета нередко поражается ржавчиной. Кормовая масса наиболее качественная во втором и последующих укосах, так как отличается большой облиственностью.

Сорта: ВИК 15, Раис, Хабаровский 86.

Ломкоколосник ситниковый, или волоснец ситниковый, наиболее распространен в лесостепной и степной зонах. Растение низовое, озимое, зимостойкое, засухо- и солеустойчивое. Весной отрастает рано, после колошения кормовая масса быстро грубеет, листья остаются зелеными до ухода под снег.

Сорта: Альфа, Боотур, Бозойский, Гуселетовский, Манчаары.

Мятлик луговой (рис. 13) относится к низовым короткокорневищным растениям. Возделывать можно на всех местообитаниях, особенно на рыхлых торфяных и торфяно-болотных почвах. В генеративный период вступает рано, но из-за большого количества листьев и тонких стеблей долго сохраняет кормовую ценность. В первый год развивается медленно и хозяйственно ценный урожай дает, как правило, лишь на второй год. Наиболее благоприятны для него умеренно влажные, достаточно плодородные почвы с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной.

Сорта: Вагант, Белогорский 76, Данга, Дырносский, Победа, Карташевский, Тамбовец.

Овсяница красная имеет рыхлокустовые, короткокорневищные и длиннокорневищные формы. На корм выращивают в основном корневищные формы. Относится к низовым озимым растениям. В густых травостоях образует мало стеблей. Плохо переносит засуху. На кормовые цели высевают в основном на пастбищах. Отавность хорошая. Требовательность к плодородию почвы невысокая. Растение зимостойкое, хорошо поедаемое животными. Травостои отличаются большим долголетием. Низкое стравливание переносит лучше мятлика лугового. У растений с сильно развившейся вегетативной массой нижние листья начинают загнивать, приобретают затхлый запах, животные плохо поедают траву таких травостоев.

Сорта: Мюринская, Тентюковская.

Овсяница луговая (рис. 14) — растение, формирующее много укороченных вегетативных побегов, озимое. Относительно устойчиво к низким температурам и засухе, сильно страдает от ледяной корки. Предпочитает почвы от влажных до сырых, выносит временное избыточное увлажнение. Плохо произрастает на кислых почвах и на почвах с большим содержанием слаборазложившегося органического вещества. Не выносит сильного затенения. Корм из овсяницы хорошо поедают животные всех видов.

|

| Рис. 14. Овсяница луговая |

Отава характеризуется большой долей листьев. Стравливание переносит хорошо.

Сорта: ВИК 5, Восточная, Дединовская 8, Жемчужная, Казачинская 182, Карельская, Людмила, Моршанская 1304, Надежда, Новосибирская 21, Приангарская, Пензенская 1, Свердловская 37, Ставропольская 20, Суйдинская, Цилемская.

Овсяница тростниковая относится к верховым растениям, но имеет много прикорневых листьев. Образует довольно плотные кусты. Переносит умеренное затенение. Предпочитает плодородные почвы, часто является показателем уплотнения и переувлажнения почвы. Отавность высокая. Кормовая масса довольно жесткая, ее питательная ценность быстро снижается при запаздывании с уборкой. Солеустойчива, зимостойка, засухоустойчива. Высевают на почвах с переменным увлажнением, сильноразложившихся торфяных почвах, пересыхающих в отдельные периоды. В год посева всходы развиваются медленно.

Сорта: Ассоль, Балтика, Западная, Зарница, Краснодарская 36, Краснодарская 50, Лира, Лосинка, Серебрянка.

Полевица гигантская, или белая, в культуре представлена короткокорневищной формой с растениями низового типа. По типу развития — двуручка, в первый год развивается медленно. Побеги склонны к полеганию. Отрастает и созревает поздно. Образует плотную дернину. Не удается на сухих и бедных почвах. Устойчива на холодных и сырых почвах, но длительного воздействия застойных вод не переносит, к затоплению полыми водами устойчива, зимостойка, довольно устойчива к засолению, страдает от засухи. Хорошо переносит выпас, но используется и на сенокосах. Нередко образует чистые заросли на природных лугах.

Сорта: ВИК 2, Заря, Юбилейная.

Пырей бескорневищный, или пырейник новоанглийский, выращивают в лесостепи и степи на пашне, сенокосах и пастбищах. Растение яровое, рыхлокустовое, верховое, очень зимостойкое, неприхотливое к почвам, выдерживающее непродолжительное затопление, устойчивое к засолению. Весной отрастает поздно и медленно, отавность слабая.

Сорта: Абакан, Аршан, Камалинский 175, Ленский; Марусинский 996, Павловский, Хутэл.

Пырей ползучий (рис. 15) — корневищное верховое растение, широко распространенное в поймах рек. Произрастает на разных почвах, хорошо переносит затопление полыми водами, засоление, морозоустойчив. На пашне — злостный сорняк, рекомендуется для возделывания на сенокосах.

Сорта: Донской, Тойбохойский.

Пырей сизый, или средний, или промежуточный, произрастает в основном в южных районах европейской части России. Короткокорневищное верховое растение. Хорошо растет на смытых склонах, обнаженных известняках и солонцеватых почвах, засухоус-

|

| Рис. 15. Пырей ползучий Рис. 16. Пырейник сибирский, или волоснец сибирский |

тойчив и соленовынослив. Весной отрастает рано, но развивается медленно.

Сорта: Ростовский 3, Ставропольский 7.

Пырейник сибирский, или волоснец сибирский (рис. 16), — растение яровое, рыхлокустовое, верховое, засухоустойчивое, зимостойкое, поздноцветущее. Выдерживает длительное затопление полыми водами, произрастает на различных почвах. Всходы появляются быстро, но затем растения развиваются медленно. Весной отрастает поздно. После выколашивания масса быстро грубеет. Отавность плохая.

Сорта: Аласный, Амгинский, Арейский, Бурятский, Гуран, Горноалтайский 86, Камалинский 7, Машук, Нюрбинский, Северный.

Райграс высокий относится к рыхлокустовым верховым яровым растениям. Слабозимостоек, устойчив к засухе. Плохо переносит холодные и сырые почвы, хорошо растет на плодородных, быстро выпадает из травостоев на малоплодородных и кислых почвах. Не переносит близкого расположения грунтовых вод. Хорошо удается на осушенных болотах. Свежая и сухая кормовая масса имеет горьковатый вкус. Плохо поедается перестоявшая масса. Отавность хорошая, но частого стравливания райграс высокий не переносит из-за уплотнения почвы скотом. В травосмесях агрессивен.

Сорт Стрелец.

Райграс многоукосный, или многоцветковый, — рыхлокустовое яровое растение. Предпочитает местности с мягким климатом. Слабозимостоек. Требует плодородных почв, не удается на сухих, песчаных и переувлажненных. Только в очень благоприятных условиях дает высокие урожаи в течение двух лет. Скот охотно поедает даже перестоявшую кормовую массу.

Сорт Терский.

В культуре наиболее широко используют разновидность райграса многоукосного — райграс однолетний, или вестервольдский (рассмотрен в группе полевых кормовых культур).

Райграс пастбищный, или многолетний (рис. 17), — озимое рыхлокустовое растение, низовое, со стеблями, склонными к полеганию. Образует равномерную плотную дернину. Слабозимостоек, плохо переносит засуху, поздние весенние заморозки, затенение. Не переносит длительного затопления полыми водами и близкого расположения грунтовых вод. Предпочитает местности с мягким климатом. Выносит уплотненные, тяжелые, сырые, влажные почвы, плохо растет на рыхлых и песчаных. Быстро развивается в год посева. Отличается высокой отавностью. С появлением соцветий поедаемость на пастбищах резко снижается. В сенокосных травостоях удерживается плохо. Агрессивен при обильном азотном питании. Листья часто остаются зелеными и зимой. Весной отрастает рано. Часто поражается снежной плесенью. Невысоким долголетием характеризуется на песчаных и торфяно-болотных почвах, хотя в первые годы дает на них высокие урожаи. На сухих и теплых местообитаниях в отаве образуется много стеблей. '

Сорта: ВИК 66, Выль, Дуэт, Моршанский 1, Ленинградский 809, Пашавы, Псковский местный, Цна.

Регнерия, или пырейник волокнистый, или регнерия волокнистая, — растение рыхлокустовое, яровое, влаголюбивое, солеустойчивое, с хорошей отавностью. Регнерию высевают на сенокосах и пастбищах. Отрастает рано. Переносит затопление полыми водами до 20 дней, достаточно зимостойка и засухоустойчива.

Сорта: Омская, Вилюйская.

Тимофеевку луговую (рис. 18) широко возделывают в севооборотах, на сенокосах и пастбищах лесной и лесостепной зон. Растение яровое. Весной развивается медленно, во второй половине

|

| Рис. 17. Райграс пастбищный, или многолетний |

лета и осенью сильно кустится. Хорошо перезимовывает. Предпочитает богатые питательными веществами связные почвы. Положительно реагирует на относительно близкое расположение грунтовых вод. Хорошо удается на осушенных болотах, плохо — на бедных, песчаных и кислых почвах. Не выносит сильного затенения и засухи. Относительно хорошо переносит стравливание, но выпадает из травостоя при постоянной пастьбе и раннем весеннем стравливании. Отавность довольно слабая. Кормовые качества высокие, но после цветения растения быстро грубеют.

Сорта: ВИК 9, ВИК 85, Камалинская 96, Карабиха, Ленинградская 204, Марусинская 297, Моршанская 69, Моршанская 1188, Нимфа, Олонецкая местная, Павловская, Юнона.

Фестулолиум представляет собой гибрид овсяницы (Festuca. ) луговой и райграса (Lolium) многоукосного. По внешнему виду, урожайности и качеству корма близок к райграсу многоукосному, по долголетию — овсянице луговой. Произрастает на характерных для райграса и овсяницы местообитаниях. Из-за повышенного со-

Рис. 19. Кохия стелющаяся, или прутняк

держания сахара, свойственного райграсам, характеризуется хорошей поедаемостью и силосуемостью. По сравнению с райграсом более зимостоек, облиствен и менее склонен к образованию соцветий в последующих укосах. Оптимально 3... 4-укосное использование.

Сорта: ВИК 90, Дебют, Синта, Изумрудный.

Введены также в культуру овсяница восточная (сорт Придонская), пырей удлиненный (сорта Солончаковый, Ставропольский 10), пырейник даурский (сорта Ингодинский, Черга).