Устройство

Корпус.

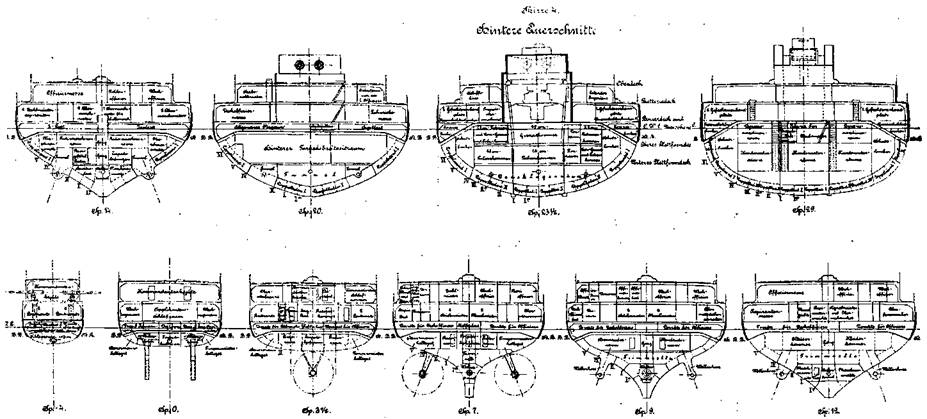

Корпуса линкоров собирали из мягкой судостроительной (мартеновской) стали Сименс-Мартена, ранее называемой литым железом Сименс-Мартена. Этот сорт стали в тот период времени широко использовали в судостроении.

Способ клёпаных связей корпуса – смешанный набор поперечных шпангоутов и продольных стрингеров, вместе с килем, форштевнем и ахтерштевнем обеспечивал продольную и поперечную прочность корпуса. Детали связей представляли собой одинарные и двойные пластины и листы, соединённые встык или внахлест, и для увеличения прочности подкрепленные с одной или обеих сторон уголками и рёбрами жёсткости.

В германском военном судостроении стандартная величина шпации или расстояние между шпангоутами (шп.) равнялось 1,2 м. а отсчёт шпангоутов начинался от кормы. Поперечные шпангоуты (флоры) располагались на расстоянии 1,2 м один от другого и простирались от вертикального листа киля до броневой палубы. Между продольными стрингерами они состояли из отдельных листов и скреплялись со стрингерами при помощи уголков.

Набор корпуса включал 121 шп. (120 шпаций). Начиная от оси баллера руля [0-й (нулевой) шп.] в нос, корпус корабля разделили на 114 шпаций. В нос от 114-го шп. на длине 1,4 м разместили форштевень в виде небольшого тарана. В корму шпангоуты отсчитывали со знаком минус. В корму от 0-го шп. уходил подзор кормы вместе с ахтерштевнем, сформированный набором от-1-го до 6-го шп. и продолжавшийся за 6-й шп. на 0,70 м. Суммарно это составляло наибольшую длину корпуса корабля 146,1 м.

По высоте корпус корабля разделили шестью палубами, часть из которых проходила через весь корабль, и двумя палубными платформами. Сверху вниз располагались: ярусы мостиков, палуба надстроек (спардек), верхняя, батарейная, броневая (она же промежуточная, как продолжение броневой в той же плоскости в местах отсутствия бронирования) палубы; в части корпуса ниже броневой палубы верхняя и нижняя палубные платформы (твиндек) и настил внутреннего (второго) дна, а в носовой и кормовой оконечностях настилом трюма.

В отличие от ранее построенных додредноутов форштевень линкоров типа "Нассау" имел более простую форму и конструкцию, да и значительно меньший вес. Отлитый единой деталью из мягкой судостроительной стали Сименс-Мартена, форштевень имел слабо выраженную таранную форму, выступал на 1,4 м за 114-й шп. и располагался от 4.5 м ниже КВЛ до батарейной палубы. Шпирона как такового не было. Выступающий вперёд конец тарана находился на 2 м ниже КВЛ и на 1,5 ("Позен")-1,7 м ("Рейнланд") впереди верхней части форштевня. В отливке штевня предусмотрели рёбра жёсткости для соединения с настилом палуб и стрингерами. Переднюю часть форштевня, являющуюся собственно тараном, для увеличения прочности и жёсткости подкрепляли броневой шельф, передняя часть главного броневого пояса и броневая палуба.

Расположенную между броневой и батарейной палубами обшивку корпуса и бортовую броню установили в шпунт (канавки) глубиной 60 мм и соединили со штевнем несколькими рядами заклёпочных и болтовых соединений. Ниже броневой палубы рёбра жёсткости штевня в трёх местах соединили с листами настилов. Ещё ниже от 109 до 111-го шп. разместили отливку из мягкой судостроительной стали Сименс-Мартена, служащую для крепления передней части трубы и водонепроницаемой крышки ТА и соединявшуюся листами набора со штевнем и наружной обшивкой. На каждом борту в плоскости бронированных палуб на протяжении от 107-го шп. до форштевня установили вертлюги из отливок мартеновской стали, служившие для надёжного соединения при помощи заклёпок бронированных палуб, бортовой брони и рёбер штевня. В этих вертлюгах имелись шпунты глубиной 30 мм для соединения с расположенными за бронёй листами бортовой обшивки. Для подкрепления носовой оконечности установили оковки и рёбра жесткости из более толстых листов стали и двойных уголков.

Для образования форштевня в районе от батарейной до верхней палубы литой штевень продолжили утолщёнными листами стали шириной один метр, наложенными на бортовую обшивку и скреплёнными с ней двойным рядом заклёпок. С боковых сторон форштевень соединялся с носовыми 80-мм плитами главного броневого пояса, которые на одинарной бортовой обшивке и деревянной прокладке установили заподлицо с его наружной поверхностью.

Единого литого ахтерштевня, как такового, не было. Остался только отлитый из мягкой судостроительной стали Сименс-Мартена штевень среднего гребного вала (старнпост) в районе от 5 1/2 до 8-го шп. – самая нижняя часть ахтерштевня для установки дейдвудной трубы (мортиры) среднего гребного вала. Вертикальную часть ахтерштевня накладками соединили при помощи заклёпок внахлёст с вертикальным листом киля, а горизонтальную часть – с его уголками. От 5 1/2-го шп. до броневой палубы наружная обшивка примыкала к проходящему через все шпангоуты среднему килевому листу, который доходил до 3-го шп. Под броневой палубой установили отлитый из мягкой судостроительной стали Сименс- Мартена кронштейн для концевой части трубы расположенного по ДП кормового подводного ТА.

Верхняя часть ахтерштевня от броневой палубы до клюза кормового якоря представляла собой кормовой шпангоут (старнтимберс), соединявшийся с наружной обшивкой при помощи стыковочного листа и соединения с перекрытием (внахлёст). Между 3 и 4-м шп. расположили отлитый из мягкой судостроительной стали Сименс-Мартена кронштейн среднего гребного вала с двумя стойками. Стойки кронштейна проходили через наружную обшивку и были приклёпаны к стрингеру № 1а и поперечным переборкам на 3 и 4-м шп. Ступицу кронштейна снизу сделали плоской, образовав тем самым опорную поверхность для кормы при постановке корабля в док. Между кронштейном среднего гребного вала и старнпостом находилась задняя дейдвудная труба, привинченная к кронштейну н штевню в трёх местах.

Киль или нулевой стрингер длиной 123 м проходил от 6 1/2 до 109-го шп. и соединял форштевень с ахтерштевенем, обеспечивая продольную жёсткость и водонепроницаемость по всей длине днища корпуса. Конструктивно киль состоял из одного вертикального сплошного (неразрезного) 15-мм стального листа, двух верхних и двух нижних сплошных (непрерывно проходящих) стальных уголков, служащих для крепления нижних листов горизонтальной части киля. Вертикальный стальной лист на большей своей части имел высоту около 1,2 м и от 16 до 108-го шп. и не имел вырезов для облегчения веса. Горизонтальная часть киля состояла из двух, лежащих под средним килевым листом друг на друге и склёпанных с помощью двух нижних уголков стальных поясов обшивки; внутренний пояс от 8 до 104 1/2-го шп. шириной 1,5 м, нижний – 1,2 м. От 104 1/2-го шп. в нос- горизонтальная часть киля состояла из одного листа. Соединение деталей киля при помощи заклёпок от 16 до 108-го шп. обеспечивало его водонепроницаемость, а в районе от 54 до 62-го шп. и от 67 до 75-го шп. его нефтенепроницаемость.

Помимо вертикального киля продольную прочность корпуса обеспечивали продольные связи – стрингеры. Начиная от киля, на каждой стороне днища и борта корпуса проходило по девять стрингеров. Стрингеры собирали из сплошных 9-мм полос и отдельных уголков. Они проходили вдоль днища и борта корпуса на разную длину, имели высоту около 1,2 м и подлине корабля разное расстояние (2,1-2.125 м) друг от друга – максимальное 2,15 м на мидель- шпангоуте (52-й шп.), что соответствовало изменению формы корпуса. Водонепроницаемыми стрингеры были только на отдельных участках.

Стрингеры вне района водонепроницаемости через каждые две шпации имели большие круглые вырезы для облегчения веса, а также ряд отверстий диаметром 80 мм для стока воды. В районе от 21 до 86-го шп. противоторпедная переборка являлась продолжением стрингера № 4. Ниже броневой палубы набор корпуса включал 121 шпангоут. Шпангоуты собирали из установленных между стрингерами 8-мм стальных листов, соединённых отдельными уголками. Полностью водонепроницаемыми во всех частях были -4, -1, 12, 16, 21, 26, 32, 37, 41, 46, 50, 54, 58. 62, 67, 71, 75. 81, 86, 92, 99, 108 и 111-й шп. Остальные для облегчения веса имели большие круглые вырезы.

Выше броневой палубы шпангоуты продолжались в тех же плоскостях, что и ниже. В цитадели и казематах за главным броневым поясом установили промежуточные облегчённые неподкреплённые шпангоуты с размером шпации 600 мм, имеющие большие вырезы. Верхние концы шпангоутов жёстко крепили к настилу батарейной, либо верхней палубы бракетами, бракетными флорами и кницами. Ниже броневой палубы пересекающиеся шпангоуты и стрингеры образовали систему набора корпуса, которую снизу покрыли стальными листами наружной обшивки, обеспечивая водонепроницаемость корпуса. До стрингера № 4 по обе стороны от киля проходила наружная обшивка днища, выше – наружная обшивка борта.

Линейные корабли типа "Нассау" (Продольный разрез корпуса в районе форштевня)

Ниже броневой палубы от 12 до 105-го шп. наружную обшивку изготовили по системе прилегающих и перекрывающих друг друга поясов. 16-мм листы обшивки располагали рядами или поясами параллельно килевым листам так, что наружный 17мм пояс обшивки своими краями перекрывал оба смежных внутренних пояса. В оконечностях корпуса от киля до броневой палубы позади 12-го и впереди 105-го шп. и выше броневой палубы обшивку настилали одиночными 15-мм листами только как прилегающие пояса, образуя гладкую поверхность выше бортовой брони.

Покрытием 8-мм стальными листами верхних кромок шпангоутов и стрингеров образовали настил двойного (внутреннего) дна и двойного (внутреннего) борта. Двойное дно высотой около 1,2 м проходило от 6-го до 108-го шп. по обе стороны киля на длине 123,6 м или 85% длины корабля по КВЛ (согласно Groner [8], 88%), против, соответственно. 82,8 м или 68,5% у линкоров типа "Кайзер Фридрих III" и 91,2 м или 72% у линкоров типа "Дёйчланд". Двойное дно после стрингера № 4 переходило в двойной борт, заканчивающийся броневым шельфом – мощным сплошным уголком, на который торцом опирался главный броневой пояс. Листами конструкции системы набора, часть из которых были водо- и нефтенепроницаемы, двойное дно и двойной борт делились на большое число герметичных отсеков и цистерн.

Отсеки и цистерны в двойном дне располагались побортно от киля (нулевой стрингер) на длине корпуса с 16-го по 108-й шп: с 16-го до 21-го шп. в районе стрингера № 2, с 21-го до 86-го шп. в районе стрингера № 4, с 86-го до 108-го шп. в районе нижней палубной платформы.

В двойном дне имелось 72 цистерны, из которых цистерны между 32 и 37-м шп. предназначались для котельной питательной воды и между 37 и 41-м шп. для мытьевой воды. Цистерны побортно между средним килевым листом и ближайшим водонепроницаемым стрингером обозначили как двойное дно № 1, между этим стрингером и следующим как двойное дно № 2. В районе V-го и VI-го основных отсеков между 26 и 41-м шп. цистерны от стрингера № 2а до стрингера № 4 обозначили как двойное дно № 3.

Двойной борт проходил с 12-го по 99-й шп. на длине 105,6 м или 73% длины корабля по КВЛ и располагался от 12-го до 86-го шп. между стрингером № 4 и броневой палубой, от 86-го до 99-го шп. между нижней палубной платформой и броневой палубой. В этом районе водонепроницаемыми были те же шпангоуты, что и у двойного дна, кроме того, стрингер № 4 между 26 и 86-м шп. Тем самым были образованы по 31 отсеку и цистерны по ПрБ и ЛБ. Отсеки и цистерны побортно от 26-го до 86-го шп. обозначили как двойной борт № 1 и № 2, до и после района этих шпангоутов – двойной борт № 1.

Линейные корабли типа "Нассау" (Поперечный разрез в районе миделя)

Для поддержки среднего гребного вала между 3 и 4-м шп. установили кронштейн с двумя стойками, отлитый из мягкой мартеновской стали. Внутри втулки кронштейна сделали уступы для установки бронзовой мортиры гребного вала. Между кронштейном гребного вала и старнпостом установили заднюю (кормовую) дейдвудную трубу, а между ахтерштевнем и переборкой на 9-м шп. переднюю. В помещения от 6 1/2 и до 9-го шп., где размещались передняя дейдвудная труба, кормовой ТА и дифферентовочная цистерна, имелся доступ только через горловину лаза.

Для поддержки обоих боковых гребных валов также имелись свои дейдвудные трубы. Пояс наружной обшивки, проходящий в районе между 7 1/2-м и 12-м шп., постепенно принимал форму подводной части корпуса, был водонепроницаемым, и доступ туда был возможен через горловину лаза между 9 и 10-м шп.

Дейдвуд отлили полым, воспринимающим нагрузку с кормы, и в нём предусмотрели уступы для (упора) восприятия давления бронзовых мортир гребного вала. Другой конец мортиры гребного вала зафиксировали в насадке (кронштейне) на 12-м шп.

Принимая во внимание большие поперечные нагрузки корпуса корабля (вследствие большой ширины и далеко расположенных от ДП высоколежащих грузов) для докования на "Нассау" было установлено три доковых киля, вместо одного среднего киля, имеющегося на всех кораблях. Дополнительные кили стояли по бортам ниже противоторпедных переборок (IV-й стрингер). Также было сделано и на броненосном крейсере "Блюхер". Это нововведение, несомненно, было обосновано, но вызвало определенные неудобства при доковании, поскольку эти три прямые линии должны были находиться на одной плоскости, что на практике было едва ли выполнимо как при постройке корабля, так и при постановке его в док на клетки.

Боковые (скуловые) успокоительные кили первоначально установлены не были. Ho моряки, возможно, не ожидали, что такой большой корабль будет так крениться. Тем большей была неожиданность во время первых испытаний при плохой погоде, у людей, бывших на берегу, даже возникли опасения, что корабль находится в опасности. Остойчивость и мореходность были улучшены за счет установки больших скуловых килей.

Позднее на обеих сторонах наружной поверхности борта на длине корпуса с 37-го по 64-й шп. установили боковые (скуловые) успокоительные кили длиной 33,6 м (61,2 м у линкоров типа "Кайзер Фридрих III" и 44,4 м у линкоров типа "Дёйчланд"). Кили имели треугольное поперечное сечение с основанием 200 мм и высотой 570 мм и были склёпаны из 10- мм полос судостроительной стали. С помощью согнутых уголков их приклепали к наружной обшивке борта между местом прохождения стрингеров №№ 5 и 6. Внутреннее пространство между расположенными под углом стальными полосами заполнили деревом на морском клее, образуя таким образом монолитное ребро.

Линейные корабли типа "Нассау" (Продольный разрез корпуса. Фото с модели)

Водонепроницаемые поперечные переборки проходили: ниже броневой палубы 8-мм поперечные переборки на -5, -4, -I, 7-м шп. и (за исключением угольных ям) на 12, 16, 21, 26. 32, 41, 46. 54, 62. 67, 75. 81, 86, 92. 99, 108 и 111-м шп.; между броневой (промежуточной вне зоны бронирования) палубой до и позади цитадели на -5, 7, 12, 16, 21, 86, 92. 99. 108 и 111-м шп. (21 и 86-й шп. были бронированными): внутри цитадели на скосах броневой палубы на 21. 32,41, 46. 54, 62. 67. 75. 59 и 86-м шп.; на промежуточной палубе на -5, 5. 13. 21. 32. 41, 46 (по JI Б и ПрБ). 54, 62 (по ЛБ и ПрБ), 64, 67 (по Л Б и ПрБ), 68 1/4 (по ДП). 75 (по ЛБ и ПрБ). 78 (по ДП), 79 (по ЛБ и ПрБ), 86. 92.99 и 111-м шп.: на батарейной палубе на 34,43, 55. 65 и 75-м шп. и поперечные переборки казематов.

Всё внутреннее пространство корпуса корабля от внутреннего дна и второго борта до броневой палубой вместе с палубными платформами, шпангоутами и стрингерами делилось несколькими продольными водонепроницаемыми переборками на более мелкие водонепроницаемые отсеки, помещения и цистерны.

В числе продольных водонепроницаемых переборок на каждом борту корпуса установили по одной 8-мм коффердамной переборке, идущей вдоль двойного борта в месте прохождения стрингера № 5 по высоте от настила внутреннего дна до скоса броневой палубы с 32-го по 67-й шп. и образующей между ней и двойным бортом коффердамы (бортовые проходы или коридоры) длиной 42 м. Максимальное отстояние коффердамных переборок от борта на миделе составляло 2.56 м при ширине коффердама 1,42 м. Коффердамы служили камерой расширения при взрыве пробивших броневой пояс снарядов и торпед. Эти переборки должны были дополнять назначение бортовой брони по защите внутренних частей корабля от давления газов и действия осколков брони и снарядов, хотя их 8-мм стенки вряд ли могли служить в качестве противоосколочных переборок.

30-мм противоторпедные переборки из обычной судостроительной стали длиной 78 м, являясь продолжением стрингера № 4 до броневой палубы, проходили на каждом борту корпуса с 21-го по 86-й шп. Максимальное отстояние противоторпедных переборок от борта на миделе составляло 4,68 м при ширине защитного бункера 2,12 м.

На каждом борту корпуса на протяжении всех КО с 46-го по 62-й шп. и с 67-го по 75-й шп. параллельно и на расстоянии 6,7 м от ДП установили переборки продольных расходных угольных ям, проходящие от настила внутреннего дна до броневой палубы. Водонепроницаемыми поперечными переборками на 46-м и 62-м шп. расходные угольные ямы разделили на три части.

По обоим бортам корпуса между броневой и батарейной палубами с 21-го по 79-й шп. протянулись продольные переборки, расположенные на горизонтальной части броневой палубы, отстоящие на 0,5-1 м от её скосов и образующие внутренний борт верхних угольных ям.

Пересечение продольных и поперечных водонепроницаемых переборок образовало ниже броневой палубы внутри каждого из основных отсеков приблизительно одинаковое количество отдельных водонепроницаемых помещений различного объема. На "Нассау" и "Рейнланд" их имелось 319, на "Позен" 314.

Под броневой палубой с 42-го по 75 3/4-й шп. расположили сплошной прямой центральный коридор длиной 40,5 м, против 44,4 м на "Дёйчланд", высотой 3 м и шириной 1,45 м, проходящий без перерыва над всеми КО и через все водонепроницаемые поперечные переборки, в которых для него проделали проходы. На 75 3/4-й шп. из него имелся вход вверх в коммуникационную трубу передней боевом рубки. Из передней боевой рубки через эту трубу в центральный коридор свободно и легкодоступно проходили система рулевого управления и его указатели, механический телеграф, переговорные трубы, электрические и телефонные кабели, трубопроводы системы воздуха высокого давления (ВВД), противопожарной системы и т.д.

В районе с 63-го по 66-й шп. коридор расширялся до 3 м и, начиная с 73-го по 75-й шп., его стенки уходили наискось, расширяясь до 3 м на водонепроницаемой поперечной переборке на 75-й шп. В расширенной части центрального коридора с 63-го по 66-й шп. площадью 10,8 кв.м разместили по ПрБ пункт управления торпедного и артиллерийского оружия, телефонный коммутатор, по JIB боевой штурманский пост и центральный пост живучести. В расширенной части, начиная с 73-го шп., расположили центральный командный пункт. Если на додредноутах центральный коридор соединял обе боевые рубки через их коммуникационные трубы, поскольку на них средняя паровая машина стояла позади бортовых, позволяя провести центральный коридор до задней боевой рубки, то на линкорах типа "Нассау", благодаря большой ширине корпуса и относительно небольшим размерам главных паровых машин, их удалось расположить рядом друг с другом в одном MO, он заканчивался у водонепроницаемой поперечной переборки между VI и VII-м основными отсеками на 42-м шп.

Линейные корабли типа "Нассау"

(Продольный разрез корпуса с указанием водоотливной и противопожарных систем)

Толщина стальных стенок центрального коридора составляла 6 мм, настила пола 8 мм. В местах прохода шахт дымовых труб на его обшивку снаружи нанесли слой изоляции для предотвращения нагрева газами дымовых труб. Вентиляция (удаление нагретого воздуха) осуществлялась через центральную трубу фок-мачты.

Из шести имеющихся на корабле палуб только верхняя и батарейная были сплошными и проходили через весь корпус. Броневая палуба состояла из трёх частей проходящих через весь корпус, на разных уровнях.

Глубина трюма составляла 7,73 м, считая от броневой (промежуточной) палубы, и 7,05 м от КВЛ.

На 2,5 м выше настила внутреннего дна и на 4,36 м ниже КВЛ расположили водонепроницаемую нижнюю палубную платформу из 8-мм судостроительной стали, проходящую с перерывами через I – IV, VII, X, XII – XVI-й основные отсеки.

На 2,71 м выше нижней палубной платформы и на 1,64 м ниже КВЛ расположили водонепроницаемую верхнюю палубную платформу из 8-мм судостроительной стали. С перерывами она проходила через I, II, IV, V, VII, X и ХП-й основные отсеки.

Между верхней палубной платформой и батарейной палубами в средней части корпуса от 20-го до 87-го шп. на 0,86 м выше КВЛ, а в носовой с 86-го шп. на I м и кормовой части до 21-го шп. на 300 мм ниже КВЛ проходила броневая палуба. Продолжением надводной части броневой палубы в той же горизонтальной плоскости от 87-го шп. до форштевня и от 20-го шп. до бронированной переборки на 5-м шп. проходила плоская промежуточная (средняя жилая) палуба из 8-мм судостроительной стали.

Проходящую от форштевня и до ахтерштевня батарейную палубу расположили на 2,17 м выше броневой и на 3,03 м выше КВЛ. Батарейная палуба не бронировалась. Вне каземата настил палубы имел толщину 12 мм, в остальных местах 8 мм. Расположенную над цитаделью часть батарейной палубы (вне казематов) обложили плитами палубной брони. Точно так же усилили батарейную палубу вокруг барбетов бортовых 280-мм орудийных башен. Вокруг станин 150-мм казематных орудий подкрепляющие листы уложили на металлический настил палубы.

На 2,23 м выше батарейной палубы, также от форштевня и до ахтерштевня, расположили верхнюю палубу, имевшую некрутой подъём у форштевня. Вне надстройки её стальные листы имели толщину 12 мм, под надстройкой и надстроечной палубой (спардеком) 8 мм. Перед и после кормовой 280-мм орудийной башни палуба имела обычное покрытие, остальная часть имела более толстое покрытие. Вокруг бортовых башен палубное покрытие ещё более усилили.

Верхнюю палубу над казематом настелили из более толстых стальных плит, расположив на бронированных поперечных переборках вокруг барбетов бортовых башен, так как она представляла собой основание для всей надстройки корабля. На верхней палубе в районе от 74 3/4 до 77 1/2-го шп. на длине 3,9 м установили переднюю боевую рубку.

На 2,15 м выше верхней палубы расположили с 29-го по 40-й шп. заднюю, с 49 1/2-го по 60-й шп. среднюю и с 64-го по 78-й шп. переднюю 8-мм стальную надстроечную (шлюпочную) палубу или спардек. Надстройки соединили между собой переходными мостиками. Поверх передней надстройки в районе от 64 до 78-го шп. находился командный мостик, охватывающий своей передней частью боевую рубку. На передней части командного мостика находился пост управления кораблём в мирное время, на задней части – штурманская рубка и помещение командира корабля.

Все линкоры типа "Нассау" получили то, чего до них никогда не было – специальный адмиральский мостик, расположенный в районе от 68 до 75-го шп. на 7.55 м выше верхней палубы и на 3,5 м выше командного мостика. Адмиральский мостик имел по бокам свободные крылья, выступающие на 9 м отДП и откидывающиеся назад к передней дымовой трубе. Поверх адмиральского мостика, с обеих сторон и почти вплотную к передней дымовой трубе установили два расположенных друг над другом поста сигнальных прожекторов. На задней надстройке в районе от 29 1/2 до 32-го шп. на основании высотой 750 мм расположили заднюю боевую рубку.

Побортно от задней шахты вытяжной вентиляции MO, установленной между 37 и 39-м шп., на платформах (помостах) разместили посты сигнальных прожекторов, поверх этой же шахты на 2.4 м выше платформ установили задний мостик для прожекторов, а ближе к носу, подальше от стальных частей надстройки, пост главного компаса.

На открытые части батарейной и верхней палуб, за исключением мест установки заслонок портов 150-мм орудий, настелили деревянный настил из тикового дерева толщиной 60 мм. в то время как для покрытия остальных палуб был предназначен линолеум. Настил (пол) гальюнов, помывочных помещений, за исключением отдельных ванных комнат для командного состава, покрыли линолеумом толщиной 3,6 мм, камбузы, хлебопекарни и помещения для хранения шлака – керамической плиткой. В помещениях TA, вспомогательных механизмов, MO и всех КО, поверхности настила, а также ступени трапов, ведущих в MO и КО, сделали из листового металла с насечками.

Линейные корабли типа "Нассау"

(Вид сверху и план с указанием секторов обстрела артиллерийских установок)

С 15 апреля 1896 г. корабли кайзеровского военно-морского флота имели следующую окраску: до высоты главной палубы серого цвета; верхняя палуба, надстройки, дымовые трубы, орудийные башни и вентиляторы – светло-серого. Носовое и кормовое украшения всегда имели желто-золотой цвет.

Доступ в водонепроницаемые отсеки, помещения, трюмы и цистерны осуществлялся через обеспечивающие водонепроницаемость двери, люки, горловины лазов с крышками.Устройство этих кораблей представляло собой гармоничное сочетание необходимого количества артиллерии, мощности машинной установки и условий обитания экипажа, рациональное распределение массы, в необходимых пределах ограниченные размеры надстроек и довольно лёгкие стальные трубчатые мачты с деревянными стеньгами. Несмотря на отсутствие полубака, надводный борт в носовой части обеспечивал достаточно хорошую мореходность в условиях Северного моря, а 150-мм орудиям – достаточную высоту ведения огня над уровнем моря (4,2 м над КВЛ), такую же как и у линкоров типа "Дёйчланд" (4,23 м).

Немецкие конструкторы продолжали максимально использовать разделение трюмов корабля водонепроницаемыми переборками на множество отдельных отсеков и цистерн, наряду с довольно совершенной для того времени искусственной вентиляцией внутренних помещений.

Внутреннее пространство цельноклепанного корпуса, наверху замыкаемое броневой палубой, включающее обе палубные платформы, от настила внутреннего дна и двойного борта до броневой палубы делилось 15-ю водонепроницаемыми поперечными переборками на XVI основных водонепроницаемых отсеков. Все водонепроницаемые переборки доходили до броневой палубы, а часть из них до батарейной или верхней палуб. На всех линкорах основные отсеки были одинаковыми. По принятому в германском судостроении порядку, нумерация отсеков (а также переборок) шла от кормы к носу.

Линейные корабли типа "Нассау"

(Планы надстроек с указанием бронирования башен и верхней палубы с указанием бронирования барбетов)

Подводную часть корпуса ниже броневой палубы по высоте разделили нижней и верхней палубными платформами на три части, проходившими с частичными перерывами от ахтерштевня до форштевня. Помещение между настилом внутреннего дна и нижней палубной платформой обозначили трюмом, помещение между настилом нижней и верхней палубными платформами – нижней палубной платформой или твиндеком, а верхней палубной платформой и броневой палубой – верхней палубной платформой.

1-й основной отсек ниже броневой палубы длиной 22.3 м располагался от ахтерштевня по 12-й шп.

В нем по ДП проходил туннель среднего гребного вала и кладовые запасных частей различных машин и механизмов. На нижней палубной платформе с 7-го по 12-й шп. оборудовали кормовую дифферентовочную цистерну. На верхней палубной платформе по ДП имелся проход в помещение кормового торпедного аппарата (TA), из которого через двери имелся доступ в побортно расположенные помещения запасного ручного рулевого управления и в расположенные за ними кладовые обмундирования.

К корме за 7-го шп. по ДП в помещении в районе от -1-го по -4-й шп. установили кормовой подводный TA с запасными торпедами. Конец трубы TA снаружи закрывался водонепроницаемой крышкой. С 7-го по 9-й шп. побортно находились румпельные отделения ручного управления обеими рулями, для чего в каждом установили по два ручных штурвала и различные кладовые.

II -й основной отсек ниже броневой палубы длиной 4,8 м располагался с 12-го по 16-й шп. Через него проходили обе палубные платформы. Трюм отсека разделили четырьмя продольными переборками. В нём по ДП проходила передняя часть туннеля среднего гребного вала, по ЛВ разместили цистерну спирта, по ПрБ помещение кладовых запасных частей машин и механизмов. Побортно от цистерны спирта и помещений кладовых проходили туннели боковых гребных валов.

На нижней палубной платформе по ПрБ находилось помещение боевых головных частей торпед и практических отделений торпед, по ЛБ, кладовая красок, а также помещение кормового шкафа с аккумуляторными батареями аварийного освещения. На верхней палубной платформе по правую и левую сторону от прохода находились помещения основных и резервных рулевых машинок, с расположенными ближе к бортам кладовыми запасных частей. Переднюю часть прохода занимало помещение, где производили переключение рулевого управления с основных и резервных рулевых машин на резервный ручной привод. В двойном борту № I по ПрБ и ЛБ имелось по одной цистерне.

Линейные корабли типа "Нассау" (Планы батарейной и промежуточной палуб)

III -й основной отсек ниже броневой палубы длиной 6,0 м занимал пространство корпуса с 16-го по 21-й шп. Трюм отсека разделили двумя продольными переборками, расположенными над местом прохождения стрингеров № 2, на три туннеля гребных валов. В более широком туннеле среднего гребного вала с 16-го по 20-й шп. по ПрБ оборудовали четыре выгородки под цистерны смазочных масел: машинного, для смазки цилиндров, турбинного масла, а по ЛБ разместили кладовые запасных частей. Оба бортовых туннеля гребных валов без перерыва проходили от переборки на 12-м шп. до 21-го шп.

Помещение на нижней палубной платформе по высоте до броневой палубы, ограниченное продольными переборками и шпангоутами, разборной фигурной выгородкой разделили на два отсека задних бортовых TA ПрБ и ЛБ. С 16-го по 18-й шп. по ЛБ расположили хранилище стрелкового оружия и сигнальных ракет. Дверь в верхней части разборной фигурной выгородки под броневой палубой служила для транспортировки торпед.

В двойном борту по ПрБ и ЛБ между стрингерами №№ 4 и 6 в специальных водонепроницаемых наделках установили концевые части труб TA. Концы труб TA снаружи закрывались водонепроницаемой крышкой. Начиная с Ш-го основного отсека, в двойном дне имелись герметичные цистерны.

В IV-м основном отсеке ниже броневой палубы длиной 6,0 м пространство корпуса от 21-го до 26-го шп. двумя палубными платформами разделили на три помещения. Трюм отсека разделили двумя продольными переборками на три помещения, в которых установили упорные подшипники гребных валов. На нижней палубной платформе эти же две продольные переборки образовали три погреба боеприпасов, в которых по ЛБ и ДП расположили 280-мм заряды кормовой башни и их подъёмники, а по ПрБ – 150-мм снаряды и заряды. Последний погреб на 24-м шп. отделял достаточно большой тамбур, из которого имелся доступ во все погреба боеприпасов.

На верхней палубной платформе пересечение двух продольных и двух поперечных переборок, проходящих на 21-м и 26-м шп., обеспечило жёсткое подкрепление барбета кормовой башни. По ЛБ расположили погреб 88-мм унитарных патронов и 150-мм снарядов и зарядов. По ДП в подбашенных подкреплениях имелся погреб и подъёмник 280-мм снарядов кормовой орудийной башни, а по ПрБ – погреб 88-мм унитарных патронов. По обе стороны от бортовых погребов с 21-го шп. начинались защитные угольные ямы.

В V-м основном отсеке длиной 7,2 м проходила только одна верхняя палубная платформа. В трюме в расположенных рядом трёх отдельных помещениях установили конденсаторы главных паровых машин. На верхней палубной платформе по ПрБ и ЛБ имелись помещения кормовых динамо-машин (по две в каждом) и по ДП, помещения для двух опреснителей и двух воздушных компрессоров TA и с 30-го шп. пост управления № I. Между 31 и 32-м шп. имелся поперечный проход в обе стороны от ДП, идущий через довольно широкие защитные ямы до двойного борта.

В VI-м основном отсеке ниже броневой палубы длиной 10,8 м пространство корпуса с 32-го по 41-й шп. занимало машинное отделение (MO). От настила двойного дна до броневой палубы двумя противоторпедными переборками, расположенными над местом прохождения стрингеров № 4, и двумя продольными переборками, расположенными над местом прохождения стрингеров № I, MO разделили по всей высоте натри помещения главных паровых машин. В каждом установили главные паровые машины и различные вспомогательные механизмы.

Линейные корабли типа "Нассау"

(Планы броневой и нижней палубной платформы)

Рядом с помещениями бортовых паровых машин за 30-мм противоторпедными переборками располагались защитные ямы, за ними коффердамы, разделённые настилом на верхнюю и нижнюю части, и далее по две верхних и нижних цистерны двойного борта. Снизу под цистернами двойного борта располагалось двойное дно. На каждой стороне от среднего килевого листа стрингера №№ I? 2а и 4 и водонепроницаемая переборка на 37-м шп. делили его на 12 цистерн. Цистерны с 32-го по 37-й шп. использовали для хранения запаса питательной воды, с 37-го по 41-й шп. – запаса мытьевой воды.

VII-й основной отсекдлиной 6,0 м занимал пространство корпуса с 41-го до 46-й шп. ниже броневой палубы. Через него проходили верхняя и нижняя палубные платформы. В трюме по обе стороны от среднего килевого листа образовали два прохода высотой 1,75 м и шириной 1,4 м для трубопроводов системы осушения и кренования, доступ в которые осуществлялся из среднего помещения главных паровых машин и из заднего КО.

Пространство трюма двумя противоторпедными, двумя продольными переборками и средним килевым листом, доходящим до броневой палубы, разделили на четыре погреба боеприпасов. На пастиле двойного дна по обе стороны от среднего килевого листа расположили погреба 150-мм снарядов и зарядов, под задними бортовыми 280-мм орудийными башнями – погреба 280-мм снарядов и их подъёмники. Через откидные двери эти погреба сообщались между собой. Эти же противоторпедные, две дополнительные продольные переборки и средний килевой лист на настиле нижней палубной платформы также образовали четыре погреба боеприпасов. В двух средних расположили 280-мм заряды, ещё в двух совместных, у бортов под задними бортовыми башнями, также 280-мм заряды и их подъёмники и 88-мм унитарные патроны.

На верхней палубной платформе по ДП проходил центральный коридор, с обеих сторон к нему примыкало по проходу главных паропроводов шириной I м. По обеим сторонам от этих проходов дополнительные продольные переборки также образовали четыре погреба боеприпасов. В двух средних расположили 150-мм снаряды и заряды, а два крайних были общие для 280-мм зарядов и их подъёмников двух задних бортовых 280-мм орудийных башен и 88-мм унитарных патронов.

Побортно от погребов боеприпасов располагались те же защитные ямы с углём, коффердамы и двойной борт, а ниже трюма – двойное дно.

Линейные корабли типа "Нассау" (Планы нижней палубной платформы и обшивки внутреннего дна трюма)

В VIII-м основном отсеке длиной 9.6 м пространство корпуса с 46-го по 54-й шп. от настила двойного дна до броневой палубы, ограниченное с боков 30-мм противоторпедными переборками, без перерыва занимало заднее котельное отделение (КО). По ДП КО условно поделили пополам на две кочегарки, каждая с двумя водотрубными котлами морского типа (системы Шульца) и различными вспомогательными механизмами. Вдоль ДП под броневой палубой, опираясь на пиллерсы, проходил центральный коридор. Вдоль каждой кочегарки расположили продольную расходную угольную яму, наружные стенки которой являлись противоторпедными переборками. Побортно за продольными угольными ямами и противоторпедными переборками находились защитные ямы с углем, коффердамы и двойной борт. Первые представляли собой единое помещение, коффердамы настилом разделили на два уровня, последние имели по две цистерны. В двойном дне имелось восемь цистерн.

В IX-м основном отсеке длиной 9,6 м пространство корпуса ниже броневой палубы с 54-го по 62-й шп. точно так же занимало среднее КО с четырьмя водотрубными котлами морского типа (системы Шульца) и различными вспомогательными механизмами. Устройство среднего КО было аналогично кормовому. Продольные расходные угольные ямы, защитные ямы с углём, коффердамы и двойной борт были устроены так же, как и в VIII-м основном отсеке; в двойном дне тоже имелось восемь цистерн.

Х-й основной отсек длиной 6,0 м занимал пространство корпуса ниже броневой палубы с 62-го по 67-й шп., разделённое верхней и нижней палубными платформами на три уровня. В трюме по ПрБ и ЛБ рядом с противоторпедными переборками под передними бортовыми 280-мм орудийными башнями разместили погреба 280-мм снарядов и их подъёмники, за ними ближе к ДП – погреба 150-мм снарядов и зарядов, доступ в которые имелся через двери в переборках. По обе стороны от средней диаметральной переборки часть последних погребов выделили под проходы для трубопроводов системы осушения и кренования.

На нижней палубной платформе по обе стороны от расположенной по ДП продольной переборки разместили погреба 280-мм зарядов, у бортов под передними бортовыми башнями идо противоторпедной переборки погреба, общие для 280-мм зарядов (и их подъёмники) и 88-мм унитарных патронов.

На верхней палубной платформе по ДП проходил центральный коридор, с 63-го до 66-го шп. расширяясь до 3 м. Это помещение площадью 10,8 кв.м использовали как пункт управления торпедного оружия, телефонный коммутатор, боевой штурманский пост и как центральный пост живучести. С обеих сторон к нему примыкало по одному узкому проходу главных паропроводов. По ПрБ от прохода расположили погреб 150-мм снарядов и зарядов, за ним до противоторпедной переборки погреб, общий для 280-мм зарядов (и их подъёмник) и 88-мм унитарных патронов. По ЛБ от прохода расположили погреб, общий для 150-мм снарядов и зарядов и 88-мм унитарных патронов. С последним граничило помещение, разделённое надвое поперечной переборкой на 65-м шп. В нём установили воздушный компрессор TA.

Расположенные побортно от погребов боезапаса, защитные ямы с углём и коффердамы в пределах этого основного отсека имели по одному помещению, в двойном борту по одной верхней и нижней цистерне по ПрБ и ЛБ. В двойном дне имелось восемь цистерн.

В XI-м основном отсеке длиной 9,6 м пространство корпуса ниже броневой палубы с 67-го по 75-й шп. между 30-мм противоторпедными переборками от настила внутреннего дна до броневой палубы без перерыва занимало переднее КО. Условно отсек поделили по ДП пополам на две кочегарки, в каждой с двумя водотрубными котлами морского типа (системы Шульца) и различными вспомогательными механизмами. Вдоль ДП под броневой палубой, опираясь на пиллерсы, проходил центральный коридор. В каждой кочегарке ближе к борту расположили продольную расходную угольную яму. В двойном дне имелось восемь цистерн, доступ в которые имелся через горловины лазов из обеих кочегарок.

ХП-й основной отсек длиной 13,2 м располагался в пространстве корпуса с 75-го по 86-й шп. между противоторпедными переборками от настила внутреннего дна до броневой палубы. Через отсек проходили обе палубные платформы. Две продольные переборки, расположенные на стрингерах № 2. проходили через основной отсек от настила внутреннего дна до броневой палубы, но в районе верхней палубной платформы от 81 -го до 86-го шп. смещались на 0.5 м наружу, образуя подкрепления носовой 280- мм орудийной башни. Точно так же поперечная переборка на 81 -м шп. проходила через весь основной отсек, за исключением района ДП на верхней палубной платформе, где башенное подкрепление образовывало стенку.

Линейные корабли типа "Нассау"

(План трюма с указанием водоотливной системы)

В трюме имелась ещё одна расположенная по ДП продольная переборка, что позволило здесь образовать восемь отдельных помещений. Из них четыре по ЛБ использовали в качестве двух кладовых сухой провизии, а расположенные ближе к ДП – как помещение вспомогательного конденсатора и холодильной машины (рефрижератора). Помещения по ПрБ у противоторпедной переборки использовали как кладовые мясных продуктов. Между переборкой, являющейся продолжением среднего килевого листа, и продольной переборкой проходила ещё одна поперечная переборка, образуя здесь таким же образом три помещения: аварийного насоса и кладовые продуктов, упакованных в стеклянную тару.

На нижней палубной платформе обе боковые продольные переборки и поперечная переборка на 81-м шп. образовали шесть помещений, два из которых, расположенные побортно у противоторпедных переборок, занимали общие погреба 150-мм снарядов и зарядов и 88-мм унитарных патронов. В расположенном по ДП погребе разместили 280-мм заряды носовой башни и их подъёмники.

На верхней палубной платформе имелись помещения носовых динамо-машин (по две в каждом). Помещение по ДП разделили поперечными переборками и в результате образовали центральный командный пост и погреб 88-мм унитарных патронов. От 79-го шп. до стенки башенного подкрепления (81-й шп.) разместили погреб боеприпасов для проведения салютов. На 81-ми 86-м шп. установили водонепроницаемые стенки башенного подкрепления носовой 280-мм орудийной башни, а внутри него, погреб 280- мм снарядов и их подъёмники. По обе стороны от этого подкрепления, отделённые специальными продольными переборками, расположили два погреба 88-мм унитарных патронов.

По обеим сторонам основного отсека расположили защитные ямы. имевшие на каждом борту по две цистерны, двойной борт с двумя нижними и двумя верхними цистернами.

ХШ-й основной отсек длиной 7.2 м ниже броневой палубы с 86-го по 92-й шп. по высоте разделили нижней палубной платформой на две части. В трюме двумя продольными переборками по ДП образовали помещение холодильной установки и на каждом борту по три цистерны питьевой воды. Нижнюю палубную платформу от одного двойного борта до другого занимали единое помещение для двух передних бортовых TA. Фигурной выгородки, разделявшей помещение на два, здесь уже не было. По ПрБ и ЛБ расположили небольшие кладовые запасных частей и принадлежностей TA.

В двойном борту по ПрБ с 86-го по 90-й шп. имелась цистерна, в которой оборудовали водонепроницаемую наделку для выхода трубы бортового TA ПрБ. По ЛБ с 86-го по 88-й шп. и с 90-го по 92-й шп. оборудовали две цистерны двойного борта, в одной из которых также устроили водонепроницаемую наделку для выхода трубы бортового TA ЛБ. Конец трубы TA снаружи закрывался водонепроницаемой крышкой.

Двойное дно доходило до краёв нижней палубной платформы и имело от ДП на каждом борту по две цистерны.

XIV-й основной отсек длиной 8,4 м с 92-го по 97-й шп. по высоте от настила внутреннего дна до броневой палубы разделили нижней палубной платформой на две части. Средней диаметральной переборкой трюм разделили на два отдельных помещения кладовых мучных изделий. По ПрБ отделили выгородку для размещения практических отделений торпед и по ЛБ такую же для зарядных отделений торпед. Двойное дно доходило до краёв нижней палубной платформы и имело две цистерны, по одной на каждом борту.

XV-й основной отсек длиной 10,8 м ниже броневой палубы с 99-го по 108-й шп. по высоте разделили нижней палубной платформой на две части. В расположенное в трюме помещение носового TA имелся доступ через дверь в переборке на 99-м шп. из XIV-го основного отсека. На палубной платформе на 102-м в 105-м шп. установили водонепроницаемые переборки, по высоте доходящие до броневой палубы. Побортно от прохода разместили по ПрБ кладовую для продуктов в стеклянной таре, по ЛБ – кладовую стеклянной посуды. Двойное дно доходило до краёв палубной платформы и имело две цистерны, по одной на каждом борту.

В XVI-м основном отсеке длиной 8.6 м ниже броневой палубы со 108-го шп. и до форштевня помещения в трюме и на палубной платформе разделили водонепроницаемой переборкой на 111-м шп., по высоте доходящей до броневой палубы, на четыре части. В трюме проходила труба носового ТА, закрывающаяся на 111-м шп. снаружи водонепроницаемой крышкой. Доступ в это помещение был возможен через горловину в переборке на 108-м шп. Начиная со 111-го шп. и далее в нос. помещение служило в качестве таранного отсека. На палубной платформе помещения со 108-го по 111-й шп. также оборудовали как дифферентовочные цистерны.

В пространстве выше кормовой части броневой и по высоте до промежуточной палубы от кормы до 21-го шп. высотой 1,16 м. а у бортов несколько выше в самой корме имелись пустые помещения, далее разместили различные кладовые: вина и продуктовых запасов для командира, личных вещей офицерского состава, шкиперского имущества, склад парусиновых коек экипажа и по ПрБ помещение привода шпиля. На скосах броневой палубы по ЛБ и ПрБ с 21-го по 41-й шп. расположили резервные угольные ямы, а по высоте от броневой до батарейной палуб – верхние угольные ямы.

В пространстве выше кормовой части броневой и по высоте до промежуточной палубы от 86-го шп. до форштевня высотой 1,86 м. а у бортов несколько выше разместили помещение привода носовых шпилей и кладовые различного имущества, кубрики для команды, кладовые трального и подрывного имущества, а со 111-го шп. и до форштевня шли пустые помещения таранного отсека.

Промежуточная палуба представляла собой в основном жилую палубу. В кормовой оконечности разместили каюты офицеров, инженер-механиков, гардемарин, в средней части – кубрики унтер-офицеров, помещения различных мастерских, в носовой оконечности – кубрики унтер-офицеров и матросов.

В районе VI-го, VIII-го, IX-го и XI-го основных отсеков ближе к ДП установили воздуходувки для подачи воздуха в МО и КО и вырезы для прохода кожухов дымовых труб, с 41-го по 46-й шп. и 62го по 67-й шп. основания бортовых башен 280-мм орудий с поворотным устройством и механизмом подачи боеприпасов.

На батарейной палубе от ахтерштевня до -5-го шп. оборудовали кормовой балкон, от -5-го до 1-го шп. находилась каюта командира корабля с четырьмя 88-мм орудиями, затем до каземата – каюты офицеров и различные служебные помещения, с 10-го по 18-й шп. кают-компания. Внутри каземата, разделённого продольными и поперечными противоосколочными переборками и четырьмя основаниями бортовых башен на 12 отдельных помещений, установили 150-мм орудия. Ближе к ДП между продольными противоосколочными переборками находились кубрики для команды, с 48-го по 51-й шп. – радиорубка и вырезы для прохода кожухов дымовых труб. Вне каземата в носовой оконечности разместили помещения различных мастерских, затем кубрики унтер-офицеров и матросов и, наконец, стационарный лазарет. С 93-го по 95-й шп. по ЛБ имелся люк броневой шахты для погрузки торпед.

На кормовой части верхней палубы разместили платформу главного компаса, верхние световые люки жилых помещений и палуб, шпиль кормового якоря и кнехты, с 29-го по 40-й шп. расположили заднюю, с 49 1/2-го по 60-й шп. среднюю и с 64-го по 78й шп. переднюю надстройки, с 41 -го по 46-й шп. и 62го по 67-й шп. – барбеты бортовых башен 280-мм орудий, в носовой оконечности – шпили носовых якорей, кнехты и три якорных клюза.

Надстройки соединили между собой переходными мостиками. В задней надстройке разместили кубрик для матросов и различные служебные помещения, поверх её – заднюю боевую рубку, шахты вентиляции и подачи воздуха и четыре 88-мм орудия. С 43-го по 64-й шп. установили катера и спасательные шлюпки, по ПрБ и ЛБ на 52 1/2-м шп. – краны спуска-подъёма спасательных средств и у борта на 54-м – 60-м шп. – бронированные дальномерные посты.

Через среднюю надстройку проходил кожух задней дымовой трубы, а перед ней разместили камбуз. В передней надстройке 64-го по 67-й шп. разместили хлебопекарню, затем проходил кожух переднем дымовой трубы и вокруг основания передней боевом рубки – помещение для хранения дождевого тента.

Конструктивная подводная защита

Быстрый рост эффективности мин и торпед постоянно вынуждал обращать особое внимание на развитие подводной конструктивной защиты. Отсутствие серьезного боевого опыта в отношении этого рода защиты немцы попытались компенсировать проведением натурных опытов. Для определения оптимальной конструкции подводной защиты построили специальный отсек водоизмещением 1500 т. В течение девяти лет его использовали для экспериментов с подрывом боевых зарядов у борта. Результаты экспериментов использовали и при создании проекта линкоров типа "Нассау".

Важным достоинством подводной конструктивной защиты была сравнительно большая глубина. При ширине самого корпуса 26,3 м (без учета толщины главного броневого пояса) она состояла в районе КО на миделе из ширины двойного борта – 1,14 м, коффердама – 1.42 м. защитной угольной ямы – 2.12 м и расходной угольной ямы – 1,81 м. дополнительно защищавших от проникновения осколков, что в сумме составляло 6,49 м с каждого борта, оставляя для КО 13,32 м или 51% ширины корпуса. В районе МО и погребов боезапаса, ограниченных 30-мм противоторпедной переборкой, расходные угольные ямы отсутствовали, увеличивая ширину МО и погребов боезапаса до 16,94 м, оставляя глубину защиты менее 4,6 м. При этом 30-мм противоторпедные переборки считались достаточно надёжными, лишь на линкорах типа "Кайзер" поставили переборку из 40-мм броневой стали.

Коффердамы служили камерой расширения при взрыве пробивших броневой пояс снарядов и торпед. Все эти переборки должны были дополнять назначение бортовой брони по защите внутренних частей корабля от давления газов и действия осколков брони и снарядов, хотя их 8-мм стенки вряд ли могли служить в качестве противоосколочных переборок.

В корме небронированные части борта защитили только проходящей ниже ватерлинии бронированной палубой и делением корпуса многочисленными поперечными переборками на мелкие отсеки и помещения.

В процессе проектирования и постройки на кораблях была предусмотрена установка противоторпедных сетей, которые укладывали по борту на уровне верхней палубы. Сети нельзя было использовать на ходу, потому что они создавали попутный поток и сильно увеличивали сопротивление движению корабля. Сети были тяжёлые и нуждались в постоянном уходе. Самым опасным было то, что сети в бою могли быть разорваны попаданием снаряда и намотаться на винты, что однажды чуть не произошло с линейным крейсером "Дерфлингер" в Ютландском сражении. Их старались использовать только при стоянке корабля на якоре, хотя якорные стоянки немецкого флота, например, рейд Шиллинг или Яде, были хорошо защищены от миноносных атак.

Линейные корабли типа "Нассау"

(План палубы в районе ахтерштевня с указанием расположения рулевого устройства)

Рангоут и такелаж

Оснастка состояла из двух одинарных практически одинаковых вертикальных стальных трубчатых мачт довольно большого диаметра. Фок- и грот- мачту оборудовали деревянными стеньгами для установки радиоантенн; сигнальными реями для подъёма и размещения боевых и сигнальных флагов, различных дневных и ночных средств сигнализации, включая семафор; флагшток для подъёма флага и наблюдательными постами (вороньим гнездом) на салингах марса. Реи можно было спускать. Ось грот- мачты установили на броневой палубе на 34 1/2-м и фок-мачты на 72 1/2-м шп. на расстоянии 45,6 м одна от другой, причём фок-мачту впереди носовой дымовой трубы и вплотную к ней. Высота верхней кромки клотика обоих мачт от КВЛ составляла 42,4 м, верхней кромки стеньги радиоантенн 39.4 м, верхней кромки трубчатой мачты 32 м, их салингов 28 м (для сравнения высота верхних кромок дымовых труб составила 19 м).

Трубчатые мачты изготовили из мягкой судостроительной стали Сименс-Мартена толщиной стенок 4-6 мм. Их наружный диаметр в основании равнялся 550 мм, при проходе через верхнюю палубу увеличивался за счёт элементов крепления до 680 мм и у топа уменьшался до 300 мм. В точках закрепления мачт в основании и при проходе через палубы предусмотрели установку деревянных прокладок. Мачты поддерживали стальные ванты диметром 40 мм. Полая труба фок-мачты одновременно служила вентиляционным каналом центрального коридора.

В местах установки мачты на броневой палубе мачты закрепили в рамах из железных угольников на деревянных прокладках из тикового дерева. Обе мачты на протяжении от броневой палубы до двух метров выше палуб, мостиков и т.д., где люди могли бы с ними соприкасаться, изолировали деревянным покрытием.

Наблюдательный пост установили на 4 м ниже топа каждой мачты (28 м выше КВЛ) и оборудовали входным люком и леером (поручнями), а для спуска- подъёма проходил скоб-трап.

Линейные корабли типа "Нассау”

(Продольный разрез корпуса в районе ахтерштевня)

На передней части грот-мачты и задней части фок-мачты установили 4-метровыс укосины (вылеты, поперечные стрелы), служащие для подъёма стеньги и поддержки рея. Кроме того, в качестве гафеля для флага на грот-мачте предусмотрели вылет длиной 2,5 м. Длинные наклонные деревянные стеньги радиоантенн длиной 10 м, по одной на каждой мачте впервые были введены на линкорах типа "Нассау" и затем вновь нашли свое применение только при постройке линкоров типа "Бисмарк". На каждой мачте установили по два гафеля для флага, один флагшток длиной 4,5 м и оборудовали одним сигнальным реем длиной 13,2 м.

Ради такелажа на "Нассау", как и на "Блюхере", окончательно отказались от постов управления артиллерийским огнем на марсах. Вместо этого в немецком флоте предполагали введение решетчатых мачт по американскому образцу. Но на это не решились. Решетчатые мачты имели недостатки: представляли собой крупную мишень, имели большие колебания, и их трудно было содержать в исправности. Для управления огнем они не использовались, поскольку в германском флоте управление огнем производилось из боевой рубки, расположенной на высоте мостика.

Напротив, на "Дредноуте" предпочли высокорасположенный пункт централизованного управления артиллерийским огнем и выбрали для этого верхнюю часть треногой мачты, имея взамен не только ухудшение условий наблюдения от задымления газами дымовой трубы и собственных выстрелов, но и увеличение предела дальности в бою на дальних дистанциях. Это не было нововведением, поскольку уже имелось на первом британском броненосце с бронированными башнями "Кэптен" (1867 г.), чтобы при стрельбе избежать помех от многочисленных вант.

На "Дредноуте" и нескольких следующих английских линкорах фок-мачта стояла неудачно – позади передней трубы, дымовые газы от которой сильно нагревали её и окутывали марс. На линкорах типа "Нассау" первоначально предполагали такое же положение фок-мачты, но от этого отказались, поскольку она не несла поста управления артиллерией. Окончательно было решено расположить мачту вплотную к носовой дымовой трубе и впереди неё.

Артиллерия главного калибра

На линкорах типа "Нассау" артиллерию главного калибра из двенадцати 280-мм скорострельных морских орудий (типа SKL/45 с длиной канала ствола 45 калибров – 12600 мм в башенных лафетах на поворотной орудийной платформе образца 1907 г.) попарно установили в шести статически уравновешенных (отбалансированных) орудийных башнях. Важным нововведением было применение на них башенных дальномеров.

Орудия разместили на спаренных лафетах с возможностью раздельного вертикального наведения в башенных установках новой конструкции. Согласно Conwey [7], вес ствола 280-мм орудия с затвором составлял 39,17 т, против 58 т 305-мм орудия линкора "Дредноут".

Каждый орудийный ствол имел для отката салазки. Лафеты установили во вращающиеся орудийные столы, опиравшиеся на расположенные в неподвижных основаниях барбетов шаровые опоры.

Согласно Conwey [7], угол возвышения составлял + 20° с дальностью стрельбы 20400 м (110 кбт.); согласно Groner [8] и источнику [11], угол снижения стволов орудий -6°. угол возвышения +20° с дальностью стрельбы 18900 м (102 кбт.). позже, с принятием на вооружение нового снаряда, дальность стрельбы увеличилась до 20400 м (110 кбт.); согласно источнику [10]. угол возвышения +20° с дальностью стрельбы полным зарядом 21000 м (113 кбт.).

Установки обеспечивали угол возвышения орудий +20°, угол снижения для бортовых башен -6°, а для башен в оконечностях -8°, поскольку на кораблях были установлены башни двух (имевших некоторые отличия)типов.

Бортовые башни более раннего выпуска носили литерное обозначение Drh.L.C/06 – вращающийся лафет образца 1906 г. и занимали пространство до броневой палубы, установленные по ДП башни Drh.L.C/07 – вращающийся лафет образца 1907 г.. занимали пространство до нижней палубной платформы.

Основные различия были вызваны тем. что бортовые башни, несмотря на большую ширину корабля, из-за недостатка места пришлось устанавливать так, что барбеты почти касались бортов корабля. Вследствие этого нельзя было расположить транзитные элеваторы между погребом боезапаса и башней, поскольку элеваторы и загрузочная камера попали в район противоминной защиты. Вместо этого спроектировали и установили бронированные элеваторы, которые проходили из находящегося за противоминной переборкой погреба боезапаса в расположенную под погоном башни батарейную палубу.

Снаряды и заряды поднимали из находящегося в подводной части корабля погреба боезапаса по вертикальному бронированному элеватору на батарейную палубу, расположенную ниже вращавшейся вместе с башней орудийной платформы. Там, внутри барбета боеприпасы выгружали из элеватора, перевозили на специальной тележке на то место, где располагался подъёмник в башню, который подавал их на линию заряжания для последующей его досылки в канал ствола. Таким образом создали перегрузочную камеру.

Другую конструкцию использовали для 280-мм орудийных башен линейных крейсеров и спроектированных позднее 305-мм орудийных башен. Вскоре после 1890 г. начали применять вращающуюся орудийную платформу с подвешенным к ней элеватором боеприпасов. Впервые её установили на английском броненосце "Цезарь" (1895 г.) и в Германии на двух первых броненосцах типа "Кайзер" частично (носовые башни), на трех остальных полностью.

Здесь перегрузочная камера имела другую конструкцию и расположение: она и нижний элеватор, который выходил из погреба боеприпасов позади орудий, подвешивались к погону башни и вращались вместе с ней. Соединяющим звеном между погребом боеприпасов и бронированным подъемно-транспортным устройством в погребе боеприпасов был так называемый круговой вагон, то есть узкая вращающаяся платформа в погрузочном помещении погреба. При этом получалась значительно большая скорость стрельбы (три выстрела в минуту на ствол), чем при транзитном элеваторе, когда каждый раз производились две перегрузки на пути из порохового погреба до орудия.

Линейные корабли типа "Нассау"

(Поперечный разрез корпуса в районе миделя с указанием отсеков конструктивной подводной защиты)

Этому преимуществу сопутствовал тогда ещё неизвестный недостаток конструкции, проявившийся при попадании снаряда в скопление зарядов в перегрузочной камере. На линейном крейсере "Зейдлиц" в бою у Доггер-Банки 24 января 1915 г. это привело к выходу из строя башни и тяжёлым людским потерям. На 380-мм орудийных башнях линкора "Баерн" с самого начала отказались от перегрузочных камер, поскольку манипуляции со снарядами и зарядами такого большого веса были невыполнимы. Снова были установлены транзитные элеваторы и удовлетворились меньшей скорострельностью. Этот, различающийся только в деталях, способ подачи боеприпасов башен главного калибра сохранился до конца постройки линейных кораблей, поскольку он оказался наиболее целесообразен.

В целях унификации, чтобы иметь одинаковый тип башен на корабле, для "Нассау" и "Вестфалена" выбрали бронированные элеваторы, так-же и для расположенных по ДП башен. Однотипные с ними линкоры "Рейнланд" и "Позен" получили концевые башни уже с подвешенными к погонам элеваторами и перегрузочными камерами. Точно такие же бортовые башни смогли установить на следующем за ними линкоре "Остфрисланд", но уже дальше от борта вследствие большей ширины корабля.

Для более тщательной и надёжной работы всей башни, ускорения подачи боеприпасов, поворота башни и наводки орудия требовалось применение электрических или гидравлических приводов. В отличие от ранее построенных додредноутов, имевших башни с гидравлическим приводом, на новых кораблях немцы выбрали систему горизонтальной и вертикальной наводки с электроприводом. Электродвигатели соответствующей мощности установили на лафетах и поворотной орудийной платформе. Кроме того, наведение орудий можно было осуществлять и вручную.

В погребах боезапаса снаряд, основной и добавочный полузаряды перемещали при помощи механических устройств и приспособлений. Из погреба их подавали в перегрузочное отделение с помощью жёстких двойных подъёмников с электроприводом (элеваторов) или вручную. Отсюда при каждом заряжании посредством расположенного на лафете подъёмника с электроприводом боеприпасы поднимали в башню. В каждой башне имелось четыре подъемника, два для снарядов и два для зарядов. Для каждого ствола в качестве резервного имелся вспомогательный элеватор, осуществлявший подъём из перегрузочного отделения. Кроме того, все подъёмники и элеваторы имели ручной привод.

В перегрузочном отделении на батарейной палубе боеприпасы доставляли специальными транспортными устройствами в подъёмник и с его помощью к орудиям. Механизм для перегрузки боеприпаса в перегрузочное отделение разместили внутри башенного подкрепления. Для возврата боеприпаса в погреб и для смены типа снаряда снаружи башни предусмотрели подъёмник с ручным приводом, а для обмена снарядов между башнями использовали рельсовый путь на батарейной палубе. Для этой же цели в средней продольной переборке погребов боезапаса между 41 и 46-м шп. и 62 и 67- мшп. установили водонепроницаемые двери.

Погреба боезапаса расположили под башнями. Для перемещения боеприпасов в погребах использовали лебёдки как ручные, так и с электроприводом. Из погреба боеприпасы подавались с помощью подъёмников с электроприводом или вручную. В качестве резервного использовали лебёдки с ручным приводом. Рельсовый путь на промежуточной палубе, двери и сквозные проходы в подбашенных подкреплениях обеспечивали возможность транспортировки боеприпасов между отдельными башнями.

Во всех башнях снарядные и зарядные погреба расположили в подбашенном отделении. Снаряды и заряды хранили в стеллажах. Снарядные погреба находились на днище трюма под размещёнными на палубных платформах зарядными погребами, сгруппировав их ближе к ДП.

Погреба боеприпасов оборудовали рефрижераторными установками (кроме снарядных погребов бортовых башен), искусственной вентиляцией, и их можно было при необходимости затопить пли осушать посредством гибкого прорезиненного рукава.

Не возникло особенных вопросов п в отношении размещения башен. Все предшествующие проекты предполагали одинаковое расположение главной артиллерии, или как тогда говорили, "шесть башен по углам шестиугольника". Казалось, ничто иное никогда не будет приниматься во внимание.

В Англии при проектировании "Дредноута" и следующих за ним линкоров при расположении орудийных башен большое внимание уделялось направлению действия дульных газов при стрельбе. Конечно, в любом флоте этот фактор принимался во внимание, но для Англии он имел особенно важное значение, так как конструкция и месторасположение башенного колпака для установки прицела английских орудийных башен оказалось очень неудачным из- за воздействия на него дульных газов от орудий соседних башен. Это явилось основанием для знаменательного, но малоизвестного факта, отмеченного О. Парксом: "До линкоров типа "Куин Элизабет" на английских линкорах не смогли применить линейновозвышенное расположение башен. При этом были упущены существенные выгоды подобного расположения" (O. Parkes. "British Battleships").

Иначе к этому вопросу подошли в США. В ходе разработки проекта линкоров типа "Мичиган" здесь провели ряд опытовых стрельб, в результате которых выяснилось, что существовавшее до этого специальное прикрытие колпаков не выдержало испытаний. Был предпринят ряд специальных мер, направленных на ликвидацию этого недостатка, включая экранирование башенных колпаков по боковым стенкам. Это позволило создать корабль, ставший первым к мире линкором с классическим расположением двух линейно-возвышенных орудийных башен по оконечностям корабля.

В Германии смогли провести подобные испытания несколько позже, специально для линкоров типа "Кайзер", когда было решено применить на них линейно-возвышенные башни. Опыты проводились на полигоне Меррен, где уже была смонтирована башенная установка с двумя 280-мм орудиями для испытания брони последующих башенных установок. Во время проведений стрельб полученные замеры давления внутри башни, особенно в районе башенной амбразуры, показали, что стрельбу поверх крыши находящейся впереди башни можно вести без всяких опасений. В это время в строю флота Открытого моря уже почти год числился линейный крейсер "Мольтке" с линейно-возвышенным расположением кормовых башен.

Что касается линейно-возвышенного расположения башен на первом американском дредноуте "Мичиган", то в основе его проекта лежало не стремление получить возможно большие углы обстрела, а мощный бортовой залп при ограниченной длине цитадели и всего корабля вследствие жёсткого ограничения в водоизмещении (16 000 т), разрешенные Конгрессом США для новых линкоров. Не случайно, что подобное расположение башен стало классическим для линкоров гораздо позже, но ещё до этого были опробованы различные промежуточные решения – диагональное размещение средних башен, возвышенные башни в корме и другие.

К линейно-возвышенному расположению немцы и англичане, как и все другие страны, кроме США, ещё не пришли. Принятая же для проекта большая ширина корабля вполне позволяла разместить башни как это было сделано, чтобы иметь "огневой резерв" – так или примерно так размещались башни главного и промежуточного калибров на большинстве кораблей во всех флотах мира. Если исходить из этих соображений, то сходное размещение орудийных башен на линкорах "Дредноут" и "Нассау" можно хоть как-то объяснить, хотя оно. несомненно, означало нерациональное увеличение веса и личного состава, на "Дредноуте" меньше, на "Нассау" больше.

Таким образом, и англичане и немцы, учитывая опыт постройки и эксплуатации линкоров "Дредноут" и "Нассау", пришли к выводу, что в дальнейшем каждой орудийной башне необходимо создавать максимально допустимый сектор обстрела и всем башням обеспечить возможность ведения огня на оба борта. На артиллерию среднего калибра этот принцип не распространялся, поскольку небольшие потребности в весе и личном составе позволяли устанавливать её на корабле в значительном количестве.

У кормовой башни "D" ось вращения на всех линкорах располагалась по ДП на 23 1/2-м шп., у носовой башни "А" ось вращения располагалась по ДП на 83 1/2-м шп.. в передних бортовых башнях "В" (ПрБ) и "F" (ЛБ) оси вращения располагались на 64 1/2-м шп. и на 8,4 м от ДП. и в задних бортовых башнях "С" (ПрБ) и "Е" (ЛБ) оси вращения располагались на 43 1/2-м шп. и на 8,9 м от ДП. Расстояние между осями вращения носовой "А" и кормовой " D " башен составляло 72 м. между осями кормовой " D " и задних бортовых "С" и "Е" 24 м, между осями задних "С" и " Е" и передних "В" и " F " бортовых 25,2 м. между осями последних и носовой башни "А" 22,8 м.

Расстояние между осями вращения носовой "А" и кормовой "D" башен составляло 72 м. что с учетом внутреннего диаметра барбета 7,8 м требовало установки главного броневого пояса длиной не менее 79.8 м (фактически установили пояс длиной 78 м или 54% длины корпуса по КВЛ). против, соответственно. 67,8 м и 56% длины корпуса между перпендикулярами у додредноута "Дёйчланд" и около 90 м и 58% по КВЛ у линкора "Дредноут".

На линкорах типа "Нассау" сектора ведения огня башен составляли 280° для кормовой и носовой башен и 160° для всех бортовых. В сумме это составляло 1200° или по 200° на башню. При этом в различных секторах ведения огня действовало разнос число орудий. Погонный огонь в секторе 355°-5° (10°) и ретирадный в секторе 175°-185° (10°) могли вести шесть орудий. В секторе 5°-25°(20°) четыре орудия. 25°-40° (15°) шесть, 40°-140° (100°) восемь, 140°-155° (15°) шесть, 155°-175° (20°) четыре, ретирадный 175°-185° (10°) – шесть, 185°-205° (20°) четыре, 205°-220° (15°) шесть, 220°-320° (100°) восемь, 320°-335° (15°) шесть, 335°-355° (20°) четыре. Причём восемь орудий действовали в двух секторах обстрела, суммарно 200°; шесть в шести секторах обстрела, суммарно 80°; четыре в четырёх секторах обстрела, суммарно 80°. Погонный огонь в секторе 60° и ретирадный 40° могли вести четыре орудия.

На линкоре "Дредноут" сектора ведения огня башен составляли 285° для носовой башни. 300° для кормовой. 180° для двух бортовых и два сектора по 130° для четвертой башни. В сумме это составляло 1205° или по 241° на башню. При этом в различных секторах ведения огня действовало разное число орудий. Строго по носу и корме огонь могли вести шесть орудий. В секторе 0°-30° четыре орудия, 30°-142°30" (112°30') восемь, 142°30'-160° (17°30') шесть, 160°-200° (40°) четыре, 200°-217°30' (17°30') шесть, 217°30'-330° (112°30') восемь, 300°-0° (30°) четыре. Причём восемь орудий действовали в двух секторах обстрела суммарно 225°; шесть в двух секторах суммарно 35°: четыре в четырёх секторах суммарно 100°.

При высоте осей орудий над палубой 2,34 м высота осей орудий над КВЛ составляла для носовом башни "А" "Нассау" 7,75 м ("Позен" и "Рейнланд" 7.815 м), кормовой "D" "Нассау" 7,65 м ("Позен" и "Рейнланд" 7,745 м) и всех бортовых "Нассау" 7,6 м ("Позен" 7.715 м, "Рейнланд" передних "В" и "F" 7,725 м и задних " С " и " Е " 7,715 м).

Орудия стреляли двумя ("Рейнланд" тремя) типами снарядов одинакового веса по 305 кг (согласно Conwey [7], 302,4 кг) с начальной скоростью у среза ствола орудия 820 м/с.

Общий боекомплект (боевой запас) артиллерии главного калибра составлял 900 выстрелов (75 на ствол). Согласно источникам [10] и [11], штатный боезапас "Нассау" и "Позен" включал 720 полубронебойных снарядов [L/3,2 (Psgr- Panzersprenggranaten)] длиной 3,2 калибра (896 мм) с донным взрывателем и 180 сплошных стальных снарядов (болванок) [L/3 (Stvg-Stahvollgeschossen)] длиной 3 калибра (840 мм), соответственно, 60 и 15 на ствол; согласно источнику [12], штатный боезапас "Рейнланд" равнялся 180 фугасных L/3,2 длиной 3,2 калибра (896 мм). 540 полубронебойных L/3.2 и 180 сплошных стальных снарядов (болванок) L/3. соответственно. 15, 45 и 15 на ствол, а также 900 полных зарядов (Pulverladung) к ним, против 800 или по 80 на ствол у линкора "Дредноут".

Полубронебойный снаряд длиной 3,2 калибра (896 мм) с донным взрывателем имел разрывной заряд (2.88) кг (2%). Окраска: красный с чёрной головкой. Второй тип длиной 3 калибра (840 мм) представлял собой сплошной стальной снаряд (болванку) с бронебойным колпачком. Окраска: голубой с чёрном окантовкой.

Единый для всех снарядов полный заряд состоял из основного полузаряда и добавочного. Важной особенностью было применение латунных гильз для основных полузарядов. Для добавочных полузарядов по-прежнему применялись двойные шелковые картузы и латунные пеналы, из которых заряды вынимались только перед заряжанием. Вес полного заряда равнялся 144,6 кг, включая 99 кг пороха марки RPC/06 (Rohrenpulver) образца 1906 г. Основной полузаряд весил 119 кг, включая 75 кг трубчатого (макаронного) пороха и гильзу весом 44 кг, добавочный 25,6 кг. включая и 24 кг пороха и шелковый картуз, против 117 кг кордита MD-45 (нитроцеллюлозного бездымного пороха) у линкора "Дредноут".

Сплошной стальной снаряд (болванка) длиной 3 калибра на дистанции 1000 м под углом встречи 60-90° пробивал 600-мм плиту прокатанной железной брони. 420-мм плиту брони-компаунд и 300-мм плиту поверхностно закалённой стале-никелевой брони. Полубронебойный снаряд длиной 3,2 калибра с донным взрывателем при попадании в плиту закалённой стале-никелевой брони под углом встречи 90° на дистанции 4000 м пробивал 413-мм плиту, на дистанции 8000 м – 319-мм. По официальным немецким данным, пробивная способность орудия у дульного среза составляла для стальной плиты 889 мм.

Сила отдачи орудия при стрельбе полным (основной и добавочный полузаряды) зарядом составляла 220 т, уменьшенным (основной полузаряд) 130 т. Конструкция 280-мм орудия обеспечивала прицельную скорострельность три выстрела в минуту.

На линкоре "Рейнланд": до (два фото вверху) и во время стрельб

Управление артиллерийским огнем

Управление из боевой рубки как артиллерийским огнем, так и самим кораблем ко времени появления дредноутов стало создавать большие трудности. Централизованное управление огнем потребовало наличия значительно большего, чем раньше количества приборов управления и личного состава. Управление кораблем и артиллерией мешало друг другу. Поэтому уже на додредноутах типа "'Дёйчланд" оба поста разделили. В то время как "Дёйчланд"и "Поммерн" получили двухярусный пост управления, на трех остальных кораблях пост управления артиллерией был расположен в той же боевой рубке, но несколько позади и выше поста управления кораблём. Так же сделали на броненосном крейсере "Блюхер", линкорах типа "Нассау". где управление артиллерийским огнем главного калибра производили из передней и задней бронированных боевых рубок, а затем это ввели на всех крупных кораблях кайзеровского флота.

Артиллерия среднего и малого калибров

На линкорах типа "Нассау" в одноорудпйных бронированных казематах на батарейной палубе, отделённых друг от друга продольными и поперечными переборками, разместили двенадцать (по шесть на каждом борту) 150-мм (фактически 149,1 мм) скорострельных морских орудий типа SKL/45 с длиной капала ствола 45 калибров (6750 мм) вместо 170-мм па предшествующих типах додредноутов. Орудия со щитами установили на лафете с вертикальной цапфой типа MPLC706 (Mittel Pivot Lafette) образца 1906 г.: четыре орудия как погонные и ретирадные, остальные восемь ближе к миделю образовали центральную батарею. Горизонтальную и вертикальную наводку осуществляли только вручную.

Согласно Conwey [7], ствол 150-мм орудия с затвором весил 5.73 т. Согласно источникам [10] и [11], угол снижения стволов орудий составлял -7°. возвышения +25° (в отдельных частях сектора обстрела от -4° до +15°), что обеспечивало дальность стрельбы, согласно Groner [8]. 13500 м (73 кбт.), с 1915 г. 16800 м (91 кбт.): согласно источнику [10], 14800 м (80 кбт.): согласно Conwey [7], 14950 м (81 кбт.) при угле возвышения +19°, 15800 м (85 кбт.) при угле возвышения +22°, 16900 м (91 кбт.) при угле возвышения +27° и 17600 м (95 кбт.) при угле возвышения + 30°.

Эти орудия имели следующие сектора обстрела (место расположения орудия/ № орудия/борт/сектора обстрела): каземат/№ 1/ ПрБ/ 120° (357°- 117°), каземат/№1/ ЛБ/ 120° (243°-3°)/, каземат/ № 2/ПрБ/ 120° (6°- 126°), /каземат/ № 2/ЛБ/120° (234°-354°), каземат/ № 3/ ПрБ/120° (9°-129°), каземат/ № 3/ЛБ/120° (23Г-351°), каземат/ № 4/ ПрБ/ 120° (48,5°-168,5°), каземат/ № 4/ ЛБ/ 120° (191,5-311,5°), каземат/ № 5/ ПрБ/ 120° (50°- 170°), каземат/ № 5/ ЛБ/ 120° (190°- 310°), каземат/ № 6/ ПрБ/120° (62°- 182°), каземат/ № 6/Л Б/ 120° (178°- 298°).

Сектора ведения огня всех орудий ПрБ и Л Б составляли 119°-120°. При этом в различных секторах по ПрБ действовало различное число орудий: 0-3° два орудия, 3°-6° (3°) одно, 6°-9° (3°) два, 9°- 48°30' (39°30') три, 48°30'-50° (l°30') четыре, 50°-62°(12°) пять, 62°- 117° (55°) шесть, 117°-126° (9°) пять, 126°-129° (3°) четыре, 129°-168°30' (39°30') три, 168°30'-170° (l°30') два, 170°-178° (8°) одно, 178°-182° (4°) два. Аналогичными сектора были и по ЛБ. При высоте осей стволов орудий над палубой 1,17 м высота осей орудий над КВЛ составляла 4,2 м.

Как погонный и ретирадный, так и бортовой огонь могли вести по шесть орудий, по курсу в секторе 357°-3° (6°) и по корме в секторе 178°-182°(4°) по два орудия. Максимальное число орудий (шесть) могли вести бортовой огонь в двух секторах по 55°, суммарно 110°; минимальное (одно) в четырех секторах, суммарно 22°.

Боезапас к орудиям подавался с помощью электропривода со скоростью подачи 4-6 комплектов выстрелов (снаряд-заряд) в минуту или вручную. Механизм подъёма с помощью электропривода или вручную приводил в движение бесконечную цепь с захватами для боеприпасов.

Орудия стреляли двумя ("Рейнланд" тремя) типами снарядов одинакового веса, согласно Conwey [7]. по 45 кг с начальной скоростью у среза ствола орудия около 800 м/с. Выстрел состоял из снаряда и единого для всех трёх типов снарядов заряда.

Корабли могли принять на борт боеприпасов на 1800 выстрелов противоминным 150-мм калибром (150 на ствол), но штатный боезапас отдельных кораблей различался между собой. Согласно источникам [10] и [11], штатный боезапас "Нассау" и "Позена" включал 600 (50 на ствол) полубронебойных снарядов L/3.2 (Psgr – Panzersprenggranaten) с донным взрывателем длиной 3.2 калибра (480 мм) и 1200 (100 на ствол) фугасных снарядов L/3,2 (Spgr – Sprenggranaten) тоже длиной 3,2 калибра (480 мм).

Согласно источнику [12], на "Рейнланде" штатный боезапас включал 180 (15 на ствол) осколочно-фугасных снарядов L/3,3 (Gr-Granaten) длиной 3,3 калибра (495 мм), 600 (50 на ствол) фугасных снарядов L/3,2 (Spgr-Sprenggranaten) длиной 3,2 калибра (480 мм) и 1020 (85 на ствол) полубронебойных снарядов L/3.2 (Psgr- Panzersprenggranatcn) длиной 3.2 калибра (480 мм) с донным взрывателем, а также 1800 зарядов (Hauptkartus). Снаряды всех типов весили по 45 кг.

Полубронебойный снаряд [L/3,2 (Psgr- Panzersprenggranaten)] длиной 3,2 калибра (480 мм) с донным взрывателем имел разрывной заряд весом 1,05 кг (2,5%), окраску: красный с чёрной головкой. Фугасный снаряд тоже длиной 3.2 калибра (480 мм) имел разрывной заряд весом 1,6 кг (4%). окраску: жёлтый с чёрной головкой. Единый для обоих типов снарядов заряд в латунной гильзе весил 22,6 кг. включая 13,25 кг трубчатого (макаронного) пороха марки RPC/06 (Rohrenpulver) образца 1906 г.

Конструкция орудия обеспечивала прицельную скорострельность 10 выстрелов в минуту. Сила отдачи орудия при стрельбе составляла 107 т.

Полубронебойный снаряд длиной 3,2 калибра с донным взрывателем при попадании в плиту закалённой стале-никелевой брони под углом встречи 90° на дистанции 4000 м пробивал 144-мм плиту, на дистанции 8000 м – 64-мм.

Штатный боезапас 150-мм артиллерии разместили в 13 общих погребах. Выстрелы (снаряд и заряд) доставляли на батарейную палубу с помощью 12 подъёмников с электроприводом или вручную с помощью элеваторов, представлявших собой ковшовый конвейер. В качестве резервного использовали лоток для одного выстрела (снаряд и заряд), который после удаления ковша поднимали посредством талей (полиспастов).

Погреба боеприпасов также оборудовали рефрижераторными установками, искусственной вентиляцией, и их можно было при необходимости затопить или осушить посредством гибкого прорезиненного рукава.

Лёгкая противоминная артиллерия состояла из шестнадцати 88-мм скорострельных орудий (так же новой модели) типа SKL/45, с длиной канала ствола 45 калибров (3960 мм), предназначенных для стрельбы по морским целям, по сравнению с двадцати восемью 76-мм орудиями линкора "Дредноут". Орудия устанавливались на лафете с вертикальной цапфой (центральным штыревым отверстием) типа MPLC/06 образца 1906 г.. прикрытые (12-мм) лёгкими стальными щитами стандартной формы. Согласно Conwey [7]. ствол весил 908 кг. Сила отдачи орудия при стрельбе составляла около 25 т.

Согласно источнику [10], установка обеспечивала угол снижения ствола орудия -10°, возвышения + 25°, что, согласно Conwey [7] и источнику [10], обеспечивало дальность стрельбы 10700 м (58 кбт.). Скорострельность составляла до 20 прицельных выстрелов в минуту.

Общий боекомплект (боевой запас) 88-мм артиллерии был рассчитан на 2400 выстрелов (150 на ствол), против, соответственно, 8400 и 300 у "Дредноута". Половину из них составляли унитарные осколочно-фугасные снаряды с головным взрывателем [(Sprenggranaten-Patronen) Spgr.K.Z.], вторую половину – унитарные осколочно-фугасные снаряды с донным взрывателем (Spgr.J.Z.).