Введение

Чего хотели женщины? – спрашивал Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, любитель обнажить загадки человеческой души[1]. Он посвятил тридцать лет изучению темных тайн женского сердца, но так и не докопался до истины. Вопрос интересен до сих пор: неужели женские мечты кардинально отличаются от мужских? Что и как сильно влияло на них в ходе истории? А когда мечтам и вовсе перекрывали кислород?

В этой книге вопрос рассматривается несколько у́же: что неодолимо влекло женщин в мужчинах. Книга в первую очередь посвящена истории, однако внимание уделяется и современности. Меня интересуют мужчины – реальные и выдуманные, – которые заставляли огромное количество женщин мечтать, будили в них вулканы страстей, превращались в навязчивую идею. Может быть, удастся выделить общие схемы появления подобных воздыханий и любовной тоски? Кумиры романтической литературы – мистер Дарси, мистер Рочестер, Хитклифф, Ретт Батлер – появились в первую очередь благодаря работе женского воображения. Кинозвезды и рок-музыканты примеряют на себя и культивируют образы, которые зачастую далеки от их истинного «Я». Многие наиболее успешные «романтические герои» прошлого – например, Монтгомери Клифт, Рок Хадсон, Дирк Богард или Ричард Чемберлен – были гомосексуалами. Тем не менее благодаря их игре возникало ощущение мужественности, от которого у женщин подкашивались коленки, – чем это можно объяснить?

Властителями женских сердец никогда не становились грубые широкоплечие мужчины с волевыми подбородками, которых сегодня принято причислять к альфа-самцам. А чувствительные личности, меланхоличные эстеты и мужчины c андрогинным шармом появлялись в культурном пейзаже желаний одинаково часто. Лорд Байрон и Рудольф Валентино – очевидные тому примеры. Исторически складывалось так, что любой намек на женоподобие в мужчине, который особо привлекал женщин, тут же натыкался на цензуру со стороны мужчин. «Дамские угодники» считались предателями. Танцоров вроде Валентино в Северной Америке прошлого столетия жестко критиковали, называли жиголо, альфонсами или распутниками. Британские военные презрительно называли их «пуделями»[2], подразумевая зависимость от женщин, недостаток мужественности и нежелание служить в армии[3]. В военное время мужественность стала цениться еще больше, ведь мужчины должны были участвовать в сражениях. Во время Второй мировой войны мужчинам, которые с этим не соглашались, в знак трусости вручали белые перья, причем делали это зачастую женщины[4].

Если нам удастся понять, почему некоторые иконы мужественности пробуждали в женщинах желание, мы сделаем важный шаг к пониманию женских желаний и потребностей – и не только. Мы также сможем глубже разобраться в истории культуры, исследовать изменения форм взаимодействия, представления и переосмысления. Есть определенные черты сходства – но также и крайне важные отличия – между байрономанией девятнадцатого века и битломанией двадцатого. Так, во времена, когда молодые женщины теряли голову от Байрона, любовью к поэзии и печатному слову проникались благодаря сарафанному радио и репутации. Фанаты The Beatles в 1960-х слушали своих кумиров с помощью проигрывателей и видели их на телевизионных экранах в собственных спальнях. Они могли, хотя это было и не обязательно, буйствовать на концертах или собираться в аэропортах в надежде увидеть любимых героев вживую. Технологии повлияли на модели желания и потребления. Когда реальными стали путешествия по воздуху, флер романтики окутал профессии пилотов и авиатехников – как в книгах, так и на экранах. Запись голоса позволила женщинам фантазировать о близости с эстрадными певцами вроде Руди Валле, Бинга Кросби или Фрэнка Синатры. По мере появления кинематографа, массовых изданий и телевидения почувствовать близость с кумиром становилось все проще. Иконы прошлого многократно переосмыслялись: Джон Берримор в роли Джорджа Браммела; Байрон в исполнении Ричарда Чемберлена; чрезвычайно сексуальная инкарнация мистера Дарси, воплощенная британским актером Колином Фертом. С 1990-х годов интернет расширил возможности людей выражать, обыгрывать и делиться своими страстными увлечениями. Любимцы женщин из прошлого возрождаются по мере того, как их притягательность обсуждается и переосмысляется на YouTube, фан-сайтах, в блогах и на форумах. Страницы вроде «Мой парень с дагеротипа» (My Daguerreotype Boyfriend) позиционируются как площадка, «где встречаются ранняя фотография и мужская красота», и даже исследуют сексуальную привлекательность деятелей прошлого, которых уже давно нет в живых[5].

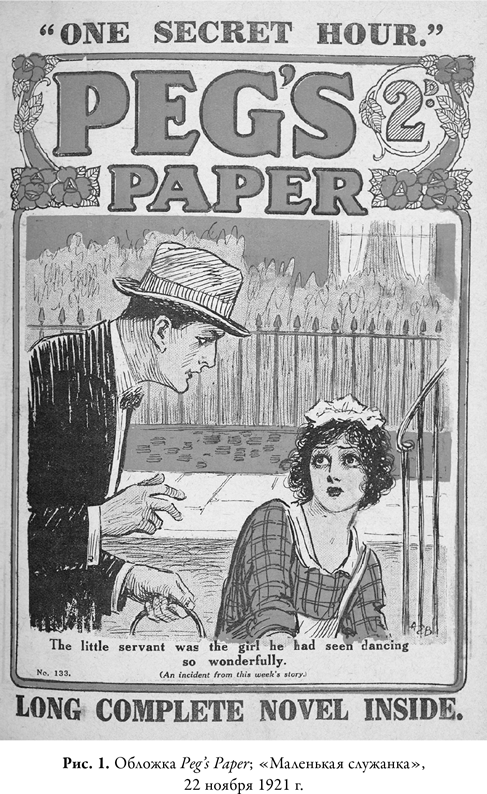

На желание влияют не только технологии, но и экономика. Прогресс, достигнутый в двадцатом веке, сделал молодых женщин более независимыми. Они стали зарабатывать, потреблять и, как следствие, начали выражать свои предпочтения. Подскочили продажи журналов вроде Peg’s Paper и недорогих романов Чарльза Гарвиса, Э.М. Халл и Этель Делл. Критики высмеивали «романы для продавщиц» и переживали о снижении уровня культуры[6]. А вот социальные амбиции – в отличие от литературных стандартов – только росли. Можно ли сказать, что девушки хотели слишком многого, пытались прыгнуть выше головы? Героини историй, которые печатались в первых изданиях Peg’s Paper, даже несмотря на свое скромное происхождение пленяли владельцев фабрик и дворян, а то и вовсе – аристократов. Новообретенная покупательная способность молодых девушек вызывала беспокойство и словно иллюстрировала их нежелание развиваться, а также новое, казавшееся неутолимым, желание получать удовольствие.

Подобные тревоги только углублялись по мере того, как походы в кино обретали популярность среди женщин. В 1920–1930-х многие ходили в кинотеатры регулярно, по два-три раза в неделю[7]. Пленка дала женщинам возможность наслаждаться новыми яркими образами мужественности; особенно когда Рудольф Валентино исполнил роль шейха Ахмеда Бен Хасана в экранизации (1921) романа-бестселлера «Шейх» Э.М. Халл (1919). Современники жаловались, что романтические книги и фильмы извращали представление девушек об ухаживаниях и здравом смысле. А со станков тем временем сходил поток романтической литературы. Новые журналы – Oracle, Miracle, Red Star, Glamour, Secrets and Flame – волновали женское воображение вереницей мужских романтических образов: шейхи, султаны, иностранные принцы, индустриальные магнаты, кинозвезды, аристократы и летчики. Даже тех, кто сочувствовал этому увлечению, беспокоила скорость, с которой девушки проглатывали дешевые «романы» и журналы, все глубже погружаясь в мир эскапистских фантазий, даже (или особенно) в военное время[8].

После Второй мировой войны зарплата и карьерные возможности молодых женщин продолжали расти[9]. Подростки покупали и слушали новую музыку[10]. Телевидение стало бороться с кинематографом за зрителей. Молодые, просто одетые поп-звезды начали вытеснять шейхов, султанов, летчиков – особенно в прессе, целевой аудиторией которой были молодые девушки. Новое поколение журналов – Boyfriend, Roxy, Mirabelle, Romeo, Valentine – появилось на свет в конце 1950-х и стало неотъемлемой частью подростковой революции. На страницах этих журналов активно рекламировались певцы и поп-звезды: Элвис Пресли, Лонни Донеган, Томми Стил и Клифф Ричард. Читателям предлагались сувенирные фотографии популярных героев, трафареты, которые можно было приутюжить к футболке и вышить по ним, и другие подобные «подарочки на память». Журналы для подростков стимулировали создание фан-клубов и распространение сплетен. Этот тренд особенно ярко проявился в 1960-х. Юные девушки запирались в своих спальнях и до одури слушали записи The Beatles на проигрывателях от Dansette.

Пока девушки-подростки давали клятвы верности популярным певцам, сердца их матерей все также принадлежали более зрелым исполнителям: Марио Ланца, Фрэнки Вогану или Перри Комо. Вполне вероятно, что женщины постарше – а иногда и дочери вместе с ними – вздыхали по красавчикам-докторам, которые стали так популярны среди кино- и телеаудитории в 1950–1960-х: Дирку Богарду в «Докторе в доме», «Баду» Тингуэллу в «Реанимационной палате № 10», Биллу Симпсону в роли доктора Финлея, Ричарду Чемберлену в роли красивого интерна, доктора Килдэра. В 1950-х заточение в клетке домашнего хозяйства давалось женщинам нелегко: это было десятилетие Бетти Фридан и ее «Загадки женственности» (The Femine Mystique)[11], психоза домохозяек и бесконтрольного приема таблеток. Росло потребление транквилизаторов (валиума – диазепама)[12]. Особой популярностью в те годы пользовались медицинские романы. Замужество с врачом с перспективой стабильного дохода и высокого общественного статуса казалось верной ставкой, позволяло рассчитывать на комфортную жизнь среднего класса. И некоторые женщины полностью доверялись домашним врачам, надеясь, что те поймут причины надвигающейся волны женского отчаяния; что у профессиональных медиков найдутся ответы хотя бы на какие-то вопросы[13].

Борцы за свободу женщин в 1970-х считали, что докторам – вне зависимости от того, общались те с больными покровительственно или на равных, – слишком часто приписывали социальный статус-кво. Они будто бы олицетворяли потерянную надежду на представителей патриархальной модели. Однако на них точно нельзя было положиться в диагностике женской социальной фрустрации и сопутствующих трудностей[14]. И действительно, набирала силу феминистическая критика патриархата, и наиболее радикальные теоретики считали, что вера женщин в романтические идеи ошибочна сама по себе. «Сначала вы утопаете в его объятиях, но в итоге тонете в раковине с грязной посудой» – предупреждение, которое нередко печатали на кухонных полотенцах. Выражение, часто (хотя, скорее всего, ошибочно) приписываемое Глории Стайнем, «мужчина нужен женщине как рыбе – велосипед» тоже было популярно в то время[15]. Когда женщина заболевала, скорее всего, виноват был мужчина.

Феминистки как могли критиковали романтические мечты о встрече с «Единственным», называли их заблуждениями и обманом, а романтическую литературу – аналогом галлюциногена, разрушающего женский мозг. Например, Жермен Грир бескомпромиссно осуждала «возбуждающий вздор» авторства Барбары Картленд и «ей подобных»[16]. Однако даже несмотря на то, что феминизм второй волны набирал обороты, продажи любовных романов издательств Mills and Boon и Harlequin упорно росли. С чем это связано? Почему многие женщины становились зависимыми от чтения романтической литературы?

Ученые феминистки спорили о том, можно ли назвать эту зависимость попыткой женщин одурманить самих себя, чтобы следовать установленному мужчинами социальному порядку; или же это скорее компенсаторные эскапистские фантазии, помогающие скрыть от самих себя связанные с этим укладом несчастья. Не было согласия и в отношении того, как подобные фантазии работали. Были ли любовные романы территорией, где бескомпромиссные мужественные герои изменяли женщин под себя? Или же наоборот, женщины в своих фантазиях перекраивали мужчин: в рассказах, где герои страстно влюблялись и в конце концов падали к ногам героинь и голоса их хрипли от желания в мольбах о заключении брака? Можно ли сказать, что в романтических сценариях мужчины переживали трансформацию, приручение – ради семейной жизни и вечной любви? В 1970-х и позже женская независимость все больше крепла, и героини любовных романов становились разнообразнее и интереснее. Уходила жеманность, рос интерес к сексу. Но воплощения воображаемого героя, который прижимал героиню к своей сильной груди, образы привлекательной мужественности менялись намного медленнее.

1970-е – десятилетие, когда девочки-подростки сметали с прилавков модный журнал Jackie. Продажи порой доходили до 606 000 экземпляров (в 1976-м), и его популярность всерьез испугала феминисток. Они переживали, что молодых девушек и даже девочек соблазняли романтические комиксы, в которых неэгоистичное, женственное поведение позволяло в конце концов получить приз в виде настоящей любви парня[17]. Любой молодой человек со струящимися волосами, в расклешенных штанах и рубашке с цветами мог превратиться в прекрасного принца, если только девочка будет правильно себя вести. Предполагалось, что настоящая любовь принесет чувство удовлетворенности, ведь именно она – смысл жизни девушки. Обложки и развороты Jackie старательно продвигали новое поколение любимых женщинами певцов: в начале 1970-х особую популярность завоевали Дэвид Эссекс и Дэвид Кэссиди. На развороте номера журнала, выпущенного ко Дню святого Валентина, красовалась фотография Дэвида Эссекса, робко сжимающего огромную коробку конфет в форме сердца, покрытую атласными лентами и розами. В 1980-х гегемония журнала Jackie завершилась, и его место заняли журналы, ориентированные на знаменитостей, и более сексуально изощренные издания.

В 1980-х особенно популярными среди девушек стали бой-бенды; при этом быстро менялись средства массовой информации, с помощью которых такие группы продвигались и попадали к поклонницам. Теперь выступления можно было смотреть снова и снова, стоило только нажать на кнопку. Поп-видео, появление MTV, смартфоны и стремительное развитие интернет-СМИ меняли формы поклонения девочек молодым поп-исполнителям – вспомним популярность Джастина Бибера или огромную и быстро менявшуюся армию поклонниц группы One Direction. По мере развития социальных сетей, роста популярности блогов, роста числа фанфиков и слеша женщины научились выражать свои желания намного громче; и хотя их увлечения чаще оказывались кратковременными, игнорировать их стало намного сложнее, чем каких-то двадцать лет назад.

Сильно ли изменились объекты девичьих желаний за последние полстолетия? Отличается ли чем-то сумасшедший фанатизм поклонниц One Direction в двадцать первом веке от битломании 1960-х? Определенная преемственность, безусловно, есть, но стили и образы мужественности очень сильно отличаются, как и средства выражения любви, которые используют поклонники. Печально известна непредсказуемость поведения современных фанаток: вспомним хотя бы, как поклонники One Direction атаковали редакторов GQ в Twitter после того, как осенью 2013 года вышел номер журнала с популярной группой на обложке[18]. Многим фанатам показалось, что парней изобразили до неприятного сладострастными, – что и породило ураган «угроз смерти» и оскорблений[19].

Исполнители-мальчики, которых можно назвать «красавчиками» или «милашками», готовые паясничать ради удовольствия публики, вызывали сильные страстные чувства у молодых (и не очень) женщин практически с 1980-х. За последние тридцать лет стала очевидной еще одна тенденция – увлечение симпатичными вампирами. Образ вампира как страстно желанного молодого человека (по возрасту, возможно, совсем не молодого, но с юношеским телом) стал популярен после выхода серии книг «Вампирские хроники» Энн Райс в 1970-х и 1980-х, а также благодаря их экранизациям, особенно фильму «Интервью с вампиром», который вышел в 1994 году. Том Круз сыграл вампира Лестата де Лионкура – олицетворение головокружительной смеси французского аристократизма и качеств рок-звезды; Брэду Питту досталась роль его неуравновешенного и чувствительного товарища, Луи де Пон дю Лака. Или Эдвард Каллен, герой серии романтических книг про вампиров «Сумерки» Стефани Майер. Сама автор описала его как мужчину «сверкающего» и волнующе красивого. В 2008-м он появился на экранах в исполнении Роберта Паттинсона и тут же стал культовым персонажем для девочек и женщин по всему миру. О его привлекательности для представительниц разных возрастных групп свидетельствовали интернет-сообщества «сумеречных мамочек». Массовый рост популярности романов о вампирах за последние несколько десятилетий заинтересовал многих наблюдателей. Появился новый тип любимцев женщин, и доказательством тому являются многочисленные интернет-сайты с голосованиями за «10 самых сексуальных вампиров» и т. п.[20]

Вампиров приручили. Писатель Стивен Кинг недавно сказал, что «Сумерки» и подобные им произведения «на самом деле не о вампирах и оборотнях. Они о том, как любовь девушки делает хорошим плохого парня»[21]. Конечно, это стандартный для романтической литературы сюжет, на котором основывается достигшая выдающегося успеха история «Пятидесяти оттенков серого»[22] Э.Л. Джеймс[23]. Фантазии о трансформации – которые символизирует вера в способность женщины любовью завоевать страсть и преданность испорченного и упрямого человека – продолжают мощно влиять на современную культуру.

В 1972 году искусствовед Джон Бёрджер опубликовал важную книгу (основанную на вышедшем ранее сериале ВВС) под названием «Искусство видеть» (Ways of Seeing)[24]. В одном из самых цитируемых абзацев книги Бёрджер сказал, что «мужчины действуют, а женщины выглядят. Мужчины смотрят на женщин. Женщины смотрят на то, как на них смотрят»[25]. Это, предположил Бёрджер, «в большинстве случаев определяет не только отношение мужчин к женщинам, но также и отношение женщин к самим себе. Наблюдатель внутри женщины – мужчина». После того, как Бёрджер сформулировал это наблюдение, во многих произведениях феминистической литературы женщин стали изображать как «объекты, на которые смотрит мужчина». Одной из важнейших целей, которые я перед собой поставила, когда взялась за эту книгу, было взглянуть на вопрос с другой точки зрения: посмотреть на то, как женщины стали субъектами желания, связать это с их растущей независимостью в обществе, основанном на оплачиваемом труде и потреблении. Я изучу, как за последние сто лет менялись модели построения романтических историй и как эти модели влияли на представления женщин о желаемых качествах мужчин. Это – история культуры желания в строго определенной перспективе: в основном мы будем смотреть на мужчин глазами женщин.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ