Географическое положение. Природа

Новая Зеландия расположена в юго-западной части Тихого океана, в 1600 км к востоку от Австралийского материка. Она находится на одинаковом расстоянии как от Панамы и Сан-Франциско, так и от Токио или Сингапура — примерно 8–10 тыс. км.

Новая Зеландия состоит из двух больших островов — Северного (115 тыс. км2) и Южного (151 тыс. км2), а также более мелких островов: Стьюарт, Чатем, Кэмпбелл, Кермадек, Соландер, Баунти и др. Новой Зеландии принадлежит также так называемая островная территория Токелау. Статус «самоуправляющегося государства, находящегося в свободной ассоциации с Новой Зеландией», имеют Острова Кука и Ниуэ[3] (см. «Приложения» в конце книги).

Включая мелкие острова, Новая Зеландия простирается от 33 до 53° ю. ш. и от 162 до 173° з. д. В некотором отдалении находится островная группа Кермадек (в 930 км к северо-востоку от залива Айленде на Северном острове) и остров Кэмпбелл (в 590 км южнее острова Стьюарт).

Среди наиболее удаленных островов только Раде в архипелаге Кермадек и остров Кэмпбелл заселены — здесь имеются метеорологические и сейсмологические станции. Все остальные острова, принадлежащие Новой Зеландии, как, например, Окленд, Соландер, Те-Снэрс, Баунти и другие, необитаемы.

Так же как Аргентина и Чили, Новая Зеландия ближе всего расположена к Южному полюсу, являясь как бы своеобразным мостом, ведущим к Антарктиде. Отсюда действительно открывается прямой путь к Южному полюсу. Из Новой Зеландии отправился в свой последний поход знаменитый путешественник Роберт Скотт. Большое число экспедиций в Антарктиду получали необходимое снаряжение в портах Новой Зеландии. Когда в 1985 г. вблизи южного континента было сжато льдами научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», спешивший ему на помощь ледокол «Владивосток» останавливался в Веллингтоне, чтобы подготовиться к спасению экипажа. Через Крайстчерч пролегает основная воздушная трасса на шестой континент.

Новая Зеландия обладает чрезвычайно длинной береговой линией — вместе с островами примерно 10 тыс. км. Побережье Северного острова сильно изрезано заливами и бухтами, глубоко вдающимися в сушу. Береговая линия Южного острова, за исключением северной (берега пролива Кука) и юго-западной частей («страна фьордов»), ровная.

Острова Новой Зеландии, вытянувшиеся с северо-запада на юго-восток почти на 1700 км, поначалу предстают перед взором путешественника в виде цепочки белоснежных облаков. С более близкого расстояния начинают различаться горы, являющиеся наиболее характерной чертой рельефа Новой Зеландии. Горы и море — два основных элемента удивительных по красоте пейзажей Ао Tea Роа. Они же определяют и ее природные особенности. Достаточно отметить, что в стране едва ли найдется точка, удаленная от океана более чем на 120–130 км. Именно горам Новая Зеландия обязана своим маорийским названием — «Длинное белое облако». Дело в том, что влага, которую несут западные ветры, конденсируется на их склонах в виде облаков.

Менее четверти территории страны находится ниже отметки 200 м над уровнем моря. Большая часть Новой Зеландии сформировалась с геологической точки зрения относительно недавно — 600 млн лет назад. Тектонические силы образовали цепь хребтов, разорванную только в одном месте морем (пролив Кука), разделяющим два острова.

На Южном острове горы достигают наибольшей высоты. Они начинаются на крайнем юго-западе в «стране фьордов» и доходят не прерываясь до северной оконечности Южного острова. Примерно посередине этой оси находятся высочайшие вершины, среди которых выделяется гора Кука высотой 3764 м. Ее маорийское название — Аоранги («пронзающая облака»). Самый мощный горный массив получил название Южных Альп — 19 вершин превышают 3000 м, в том числе Тасман (3500 м), Дам-пир (3440 м), Сильберхорн (3279 м). Здесь много ледников. Среди них крупнейший — ледник Тасман длиной 29 км. Выделяются также ледники Марчисон — 27 км, Мюллер и Годли по 13 км. Вершины гор покрыты вечными снегами.

На Северном острове горы не достигают такой высоты, как на Южном, и занимают 1/10 поверхности. Здесь только три вершины превышают 2000 м. Это вулканы. Среди них наиболее примечательна гора Эгмонт (2518 м) — вторая по высоте, очертаниями удивительно напоминающая японскую Фудзияму. Поверхность острова в основном холмистая, центральную часть занимает вулканическое плато.

Северный остров характеризуется наличием обширных гидротермальных полей. В таких полях, а также на склонах вулканов, в системах трещин, раскалывающих вулканические образования или служащих руслом извергающихся лав, в результате постоянного воздействия термальных растворов и газов гидроксильных, углекислых, хлористых, сернистых соединений на вулканические породы происходят существенные преобразования. Подобные места находятся, например, в области Лардерелло в Италии, в районе р. Паужетки на Камчатке. Озеро Таупо, расположенное в центре острова, является своеобразным средоточением островных гидротермальных систем. Пары воды и продукты конденсации газов все шире используются для получения тепловой энергии. В первой половине 80-х годов более 5 % электроэнергии Новой Зеландии вырабатывалось на гидротермальной электростанции.

К северу от действующих вулканов Руапеху (2797 м), Пгаурухое (2291 м) и потухшего вулкана Тонгариро (1968 м) лежит область высокой вулканической активности — от озера Таупо и до залива Пленти с действующим вулканом на острове Уайт. В районе озера Роторуа находятся всемирноизвестные гейзеры и термальные источники.

Страна лежит в зоне повышенной сейсмичности. По сравнению с такими классическими сейсмоопасными районами, как Япония, Чили и Филиппины, Новая Зеландия расположена в относительно «умеренной полосе», которая более всего напоминает в этом отношении Калифорнию. Иногда в течение одного года происходит более 200 землетрясений: силой до 6 баллов — каждый год, до 7 — раз в десять лет и до 8 — раз в столетие (за все время наблюдений землетрясение такой силы было зафиксировано в 1855 г.). Порой эти грозные природные явления приводят к серьезным разрушениям и человеческим жертвам. Печально известно землетрясение 1931 г. в районе залива Хок, в результате которого погибло 255 жителей г. Нейпир. От подземных толчков англиканский собор в Крайстчерче дважды лишался своего шпиля.

Новая Зеландия лежит на той же широте, что и Франция, Испания и Калифорния (только, разумеется, в другом полушарии). Однако благодаря тому, что она со всех сторон окружена морем, ее климат заметно отличается от этих стран, расположенных на окраинах материков. Он мягче. Здесь не бывает ни слишком жарко, ни слишком холодно. Лишь очень немногие районы испытывают недостаток влаги. По типу климат морской, умеренно теплый на севере (полуостров Окленд заходит в субтропическую зону) и прохладный на юге. Горячие воздушные массы из Австралии и холодные из Антарктиды, которые периодически достигают Новой Зеландии, после прохождения над океаном теряют свою первоначальную температуру. Ее колебания по временам года незначительны — в среднем 8–10 °C, за исключением центральных районов Южного острова, где зимой температура опускается до –9 °C, а летом повышается до 32 °C. Среднегодовая температура в Окленде 15,4 °C, Веллингтоне 12,5 °C, Крайстчерче 11,7 °C, Данидине 10,9 °C.

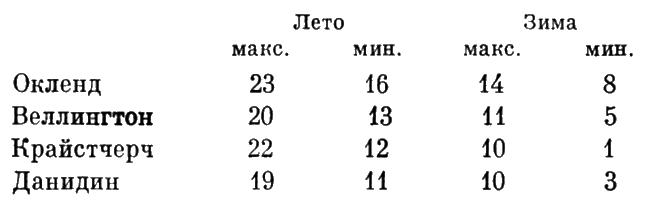

Среднедневные колебания температуры (°C) лета (январь) и зимы (июль) в четырех главных городах следующие (°C):

Осадки выпадают равномерно в течение года — в среднем от 650 до 1500 мм. Большая их часть приходится на западные части островов. По мере движения к востоку их количество уменьшается. Особенно заметны эти различия на Южном острове, где путь воздушным массам, несущим влагу со стороны Тасманова моря, преграждает высокая стена Южных Альп. В районе Хокитика в среднем в год выпадает около 2900 мм. Дожди идут преимущественно по ночам, они очень обильны — ливневого характера, зато днем, как правило, ясно. Число солнечных часов составляет 5,3 в день.

На крайнем юге страны также выпадает довольно много осадков — 1021 мм в Инверкаргилле. Самые засушливые области Новой Зеландии — равнины Кентербери и долины Центрального Отаго (300–400 мм). Здесь климат полупустынный. Северный остров отличается большей влажностью. Хотя на нем нет мест, где выпадает по нескольку тысяч миллиметров осадков, распределены они более равномерно по всей территории (от 900 до 1600 мм). Самая дождливая часть Новой Зеландии находится на юго-западе, в районе «страны фьордов» на Южном острове, где их количество достигает 8000 мм (одно из самых влажных мест на земном шаре). В зимнее время в горах выпадает много снега.

Отличительная черта Новой Зеландии — постоянные сильные ветры. Особенно славится ими столица Веллингтон. Сильные ветры здесь порой сдувают автомобили, а в начале века ветром перевернуло целый железнодорожный состав. Говорят, что жителя Веллингтона легко отличить от других новозеландцев: огибая угол дома, он всегда придерживает рукой шляпу. В Кентербери часто, особенно весной, дует сухой ветер фенового типа, получивший название «норвестер». Он напоминает «чинук» в Америке или «мистраль» в южной Франции. Периодически в Новую Зеландию приходят циклоны, сопровождаемые ураганными ветрами и ливнями. Во время подобного шторма в 1968 г. в бухте Веллингтона затонул паром «Вахине» и погиб 51 пассажир.

Реки короткие, порожистые, многоводные, с быстрым течением. Самые длинные— Уайкато на Северном острове (425 км), впадающая в Тасманово море, и Клута на Южном (322 км), впадающая в Тихий океан. Реки — важный источник получения электроэнергии. Уайкато и Рангитаики на Северном острове, Уайтаки, Кобб, Клута и Уайпори на Южном задействованы в большие гидроэнергетические системы.

Страна изобилует озерами. Наиболее глубокое из них Манапоури (443 м) на Южном острове, но по площади (142 км2) оно уступает озерам Таупо (606 км2), Те-Анау (344 км2), Уакатипу (293 км2), Уанака (192 км2) и Эллесмере (181 км2).

До прихода европейцев значительная часть территории была покрыта лесами. В настоящее время они занимают около 27 % всей площади страны. Местная флора очень своеобразна. До 3/4 видов растений эндемичны. Это сосны каури, тотара, риму, матаи, кахикатеу, древовидные папоротники, пальмы никау и др. Местные сорта деревьев отличаются очень медленным ростом, корневой системой, неглубоко уходящей в землю, очень плотной древесиной. Сосна каури, достигающая 50 м в высоту и до 18 м в окружности, считается одним из самых больших деревьев на земле.

Каури живут до 3 тыс. лет. Крона старых деревьев напоминает огромный зеленый шатер. Воздух в лесах каури пропитан запахом смолы, которая сочится из деревьев. В земле скопившаяся за тысячелетия и окаменевшая смола образует целые толщи. Она весьма напоминает наш прибалтийский янтарь.

Смола каури используется в производстве для изготовления лаков, красок, ювелирных изделий. Древесина каури необычайно прочна и, как и древесина сибирского кедра или лиственницы, слабо подвержена гниению. Известны случаи, когда стволы каури, пролежавшие 50 лет в земле, были «совсем как свежесрубленные».

Из-за интенсивной вырубки в XIX — начале XX в. эндемичных лесов осталось мало. Особенно сосен каури. Многие виды растений привезены переселенцами из Европы. Большое промышленное значение после первой мировой войны приобрели искусственные насаждения калифорнийской сосны радиаты (лучистой), которая созревает здесь в два раза быстрее, чем у себя на родине. Широко распространены австралийские эвкалипты, тополя, березы, дубы.

До прихода европейцев половина территории Южного острова была покрыта тассэком — невысокими растениями с жесткими мелкими листьями красновато-желтого цвета. Животный мир не менее своеобразен, чем растительный. До прихода европейцев в Новой Зеландии не было млекопитающих (кроме летучих мышей и завезенных полинезийцами черных крыс и собак). Ядовитых змей нет, как нет и опасных для человека насекомых. Пресмыкающихся в целом чрезвычайно мало. Среди них наиболее интересна трехглазая ящерица гаттерия, или туатара, длиной до 3/4 м — представитель доисторических видов, уже давно вымерших во всех других частях света. Туатара обитает в основном на прибрежных островах. Несмотря на довольно устрашающий вид, это ночное животное совершенно безобидно. Питается жучками и другими насекомыми. У туатары есть третий, «декоративный» глаз. В случае необходимости она легко расстается со своим хвостом и отращивает новый. Самка туатары откладывает до 15 яиц, которые высиживает в течение года.

Более многообразны пернатые обитатели, среди них нелетающие птицы киви (ее изображение входит в национальную эмблему страны), пукеко, такахе, века, попугаи (какапо и кеа). Попугай кеа, достигающий полуметра в высоту, порой нападает на овец. Хотя такими агрессивными наклонностями отличаются лишь отдельные особи кеа, за этой красивой и смышленой птицей закрепилась репутация опасного хищника, с которым фермеры ведут непримиримую борьбу.

С появлением маори, а потом и европейских поселенцев новозеландская фауна сильно изменилась. Некоторые виды птиц полностью исчезли, в том числе гигантская птица моа, достигавшая 3–4 м высоты (теперь ее скелет можно увидеть лишь в музеях). На грани исчезновения оказалась и национальная гордость новозеландцев — киви, когда-то обитавшая повсеместно, а ныне сохранившаяся лишь в заповедниках и глухих районах[4].

Киви во многих отношениях удивительная птица. Ноздри у нее расположены на кончике клюва. Перья больше напоминают волосы или шерсть, а тело имеет забавную грушеобразную форму. Киви обитают в основном в лесах и питаются червяками, личинками и ягодами. Самка откладывает, как правило, одно яйцо, которое высиживается 75–80 дней. Свое название киви получили за издаваемые (только самцами) звуки «киви».

Интересная деталь: за новозеландцами закрепилось шутливое прозвище «киви». Изображение этой забавной птицы встречается повсеместно: на эмблеме национальной авиакомпании, на монетах и почтовых марках, на рекламе пива и т. д.

Среди новозеландских пернатых обитателей на втором месте после киви по международной известности стоит такахе. Когда-то эта красивая крупная птица с большим красным клювом и красными лапками обитала как на Северном, так и на Южном острове. К концу XIX в. она исчезла и 50 лет считалась вымершей. И вот в 1948 г. ее обнаружили в «стране фьордов» на берегу озера Те-Анау. Ныне птица тщательно охраняется, однако ее дальнейшее существование как вида все еще под вопросом. Эксперименты по выращиванию такахе не дали положительных результатов, а в естественных условиях они размножаются очень скупо.

Попугай какапо отличается следующими тремя чертами: во-первых, это один из немногих ночных попугаев, во-вторых, он самый тяжелый из них (вес его достигает 2 кг), в-третьих, какапо совершенно не летает. Эта птица была редкой уже в начале XIX в. В наше время ее можно встретить лишь в глухих уголках «страны фьордов».

Очень красивы новозеландские голуби. Они в полтора раза больше своих европейских собратьев. Верхняя часть тела окрашена у них в сине-зеленый цвет, нижняя — белая. Глаза и клюв — розовые. Хотя их численность за последние сто лет сократилась, новозеландские голуби по-прежнему широко распространены в лесах, где произрастают эндемичные растения.

В Новой Зеландии обитает королевский альбатрос — самый крупный из семейства альбатросов. Эти птицы выводят птенцов только в Новой Зеландии. Колония на полуострове Отаго — единственное место в мире, где альбатросы живут вблизи жилья.

Иммигранты из Великобритании завезли в Новую Зеландию (вольно или невольно) оленей, серн, кроликов, голубей, фазанов, воробьев, некоторые виды рыб, в частности форель и лосось. Они настолько хорошо прижились и размножились, что для регулирования некоторых видов необходим ежегодный отстрел или вылов. Так, масштабы расселения кроликов порой, как и в Австралии, принимали характер национального бедствия. Сравнительно небольшая европейская форель достигает в новозеландских водах веса 8–10 кг. Новая Зеландия — идеальное место для любителей охоты и рыбной ловли. Воды, омывающие берега Новой Зеландии, богаты рыбой, морскими млекопитающими. Широко распространены различные моллюски — устрицы, тоэроа, пауа.

Большое внимание уделяется в стране охране природы. На значительной части территории хозяйственная деятельность запрещена или ограничена. Обычно на таких участках располагаются национальные парки. Следует отметить, что в этом отношении Новая Зеландия была одним из пионеров. Первый национальный парк Тонгариро был учрежден в 1894 г. Ныне здесь насчитывается 10 национальных парков общей площадью 21,5 тыс. км2: Уревера, Тонгариро, Эгмонт, Абель, Тасман, озеро Нельсон, Артурз пасс, гора Кука, гора Аспаи-аринг, Фьордленд. Последний, самый обширный (12,9 тыс. км2) является одним из крупнейших национальных парков в мире. В Новой Зеландии существует также более тысячи заповедных мест небольшого размера.

В 1977 г. в Новой Зеландии был создан первый морской заповедник, включающий полосу берега и прилегающее водное пространство. К середине 80-х годов действовали два морских заповедника и два морских парка. Национальные парки играют важную роль в народном хозяйстве страны. Именно они привлекают в Новую Зеландию иностранных туристов. Да и сами новозеландцы предпочитают проводить отпуск в этих местах. А ведь туризм — шестая по значению отрасль экономики Новой Зеландии, в которой занято 5 % рабочей силы.

Запасы полезных ископаемых страны разнообразны, но невелики по объему. Наиболее крупные месторождения — каменного и бурого угля, встречающиеся как на севере, так и на юге, газа — на шельфе у западного берега Северного острова в заливе Таранаки и в районе Капуни, титано-магнетитовых песков, содержащих железо, титан, ильменит, — вдоль западного побережья обоих островов. Имеются небольшие запасы свинца, цинка, меди, олова, урана и золота. Повсеместно встречаются различные строительные материалы.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ