Глава VII Землевладение и социальный строй опричнины

Создавая в 1565 г. государев удел, Иван Грозный назвал его «опришниною». Слово «опричнина» к середине XVI в. уже редко употреблялось в деловом языке. Происходило оно от предлога «опричь», т. е. кроме. Поэтому Андрей Курбский и называет опричников «кромешниками», намекая одновременно на тьму кромешную и на ее непременного спутника — нечистую силу[1519]. В XIV–XV вв. словом «опришное» обозначали «особую», «обособленную» часть целого. «Опришным», например, мог быть сепаратный мир. Так, в договоре с литовским великим князем Казимиром (1449 г.) Василий II писал: «А с немцы ти, брате, держати вечный мир, а з новгородцы опришнии мир, а со псковичы опришныи мир»[1520]. К завещанию Мясоеда Вислого (1568 г.) была приложена особая, дополнительная запись, содержавшая роспись его долгов («А кому мне что дати, и тому у меня памятця опричняя»)[1521]. Когда митрополит Фотий в своем послании в Псков (1410–1417 гг.) категорически запретил существование общих монастырей для монахов и монахинь, то он также употребил понятие «опришное»: «Черньци бы жили себе одны в монастыри без черниць, а черньци бы жили себе особно во опришнемь монастыри»[1522]. «Опричными» назывались «сторонние» люди, не находившиеся под юрисдикцией феодала иди государственного чиновника[1523]. «Опричные» люди как посторонние встречаются и в посольских делах 60-70-х годов XVI в. В июле 1561 г. строжайше предписывалось, чтобы к шведским послам «не ходил нихто и их бы люди с опричными людми не говорили ни с кем»[1524].

Термин «опричнина» в летописном переложении указа 1565 г. применяется для обозначения всего создавшегося государева двора, т. е. и для его территории, и для его населения[1525]. Для автора Пискаревского летописца опричнина — это «разделение земли и градом». В «опришнину» царь брал «иных бояр и дворян и детей боярских»[1526].

В более узком смысле «опришниною» в XIV–XV вв. называли особое владение князя, отличное от великого княжения. Один из князей говорил, судя по летописи (6827 г,): «Брате, аже дал царь тебе великое княжение, то и аз отступаюся тебе, княжи на великом княжении, а в мою опришнину не вступайся»[1527]. Иногда опричниной именовали выдел, дававшийся великим князем княгине-вдове. Так, в послании митрополита Ионы сообщается о некой княгине, которой ее муж «подавал» особое владение «во опришнину, чим ей было прожита»[1528]. В своем завещании (1406-1407 гг.). Василий I писал: «Да к тому ей даю в опришнину два села в Юрьеве-Богородицское да Олексинское», которые должны были перейти его вдове только «до ее живота». В данном случае (как и в своем «примысле») княгиня имела полное право распоряжаться («по душе ли даст, сыну ли даст»)[1529]. «Опришниною», следовательно, княгиня владела на правах полной собственности.

Понятие «опришнина» для XVI в., может быть, даже в большей степени, чем «удел», было уже архаичным. Но, очерчивая в 1565 г. контуры своего особого владения, Грозный предпочел его назвать не уделом, а опричниной[1530]. Это, впрочем, понятно: уж слишком одиозным было понятие «удела» во второй половине XVI в. Используя для своей реформы старые удельные образцы, Иван IV все же стремился выбрать из них те, которые давали больший простор для осуществления намеченных им мероприятий, наносивших решительный удар по старине. И все же сама сущность преобразований противоречила формам, в которые они облекались. В этом заключалась одна из причин неуспеха опричнины.

В исторической литературе (нередко у одного и того же автора) термином «опричнина» называют разнообразные явления.

Наиболее правильным, пожалуй, будет употреблять термин «опричнина» в двух смыслах: в узком — для обозначения государева удела — двора в 1565–1572 гг. ив широком — как политику московского правительства в эти годы, направленную на ликвидацию в России пережитков политической раздробленности[1531].

Январский указ 1565 г., вводя в стране опричные порядки, предусматривал переход на царский «обиход» целого ряда земель, которые должны были образовать государев удел[1532]. Наиболее обстоятельный анализ первоначального состава этого удела принадлежит С.Б. Веселовскому[1533]. Он выделил три категории земель, вошедших в опричнину уже в 1565 г. Это, во-первых, «владения дворцового хозяйства» — волости Алешня и Хотунь (на реке Лопасне) Московского уезда (первая на границе с Дмитровским, вторая с Коломенским уездом). Во Владимире царь отписал себе волость Гусь (на иге) и Муромское сельцо, в Переяславле — Аргуновскую волость[1534], расположенную неподалеку от опричного центра Александровой слободы, в Московском уезде — дворцовую волость Гжель (на юго-востоке) и деревни, когда-то принадлежавшие ордынцам[1535].

Государев удел должен был быть обеспечен необходимыми припасами. Поэтому в него взяли Балахну с дворцовыми землями на Узоле, Соль Галицкую[1536], Старую Русу и Тотьму, откуда поступала в казну соль[1537].

Прекрасные пастбища представляли собой заливные луга на реке Пахре (дворцовая конюшенная Домодедовская волость Московского уезда). Рыба должна была идти с озера Селигер (волость Вселуки)[1538], с Ладожского озера (погост Ладожский порог на реке Волхове)[1539] и с Волги (Белгород в Кашинском уезде). Погост Ошта (река Ошта впадает с юга в Онежское озеро) был богат железом[1540].

Взятие в опричнину части новгородских земель кроме чисто экономического имело также стратегическое значение. Ошта, Ладожский погост, Руса и Двина образовывали плацдармы на подступах к Великому Новгороду, решительное столкновение с которым назревало уже в 60-е годы.

Вторую категорию земель, вошедших в опричнину, по С.Б. Веселовскому, составляли северные районы страны с черносошным или дворцовым крестьянским населением. Это поморские волости и уезды — Устюг, Двина, Каргополь, Вага[1541], Вологда[1542] и Галич, а на Волге — дворцовый Юрьевецкий уезд, Плесская волость и Буйгород[1543].

Все эти районы, а прежде всего Двина, уже давно были связаны с государевым дворцом и казной, куда они платили деньги за «наместнич и волостелин доход». Взятие Севера в опричнину и преследовало по преимуществу фискальные цели. Впрочем, иногда дворцовые и черные земли шли в опричную раздачу. Так было, например, на Вологде еще до июня 1567 г., где опричник Петр Таптыков получил в поместье ряд черных обнорских земель[1544].

Наконец, третью категорию земель составляют районы поместного и вотчинного землевладения — Можайск[1545], Вязьма[1546], Козельск[1547], Перемышль (два жребия)[1548], Белев[1549], Лихвин, Малый Ярославец, Медынь, Опаков на реке Угре, Суздаль с Шуей[1550] и Вышгород (в Верее)[1551]. Прежде всего и здесь было много дворцовых сел, в которых побывал царь Иван, прежде чем он издал указ о введении опричнины. Здесь предполагалось испоместить основную массу опричников, выселив тех землевладельцев, которые по тем иди иным причинам не принимались в состав государевых телохранителей: «А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских дворовых и городовых 1000 голов; и поместья им подавал в тех городех, с одново, которые городы поймал в опришнину, а вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавати земли велел в то место в иных городех, понеже опришнину повеле учинити себе особно»[1552].

Уже давно историкам бросалось в глаза сходство летописной записи о наделении поместьями тысячи опричников с указом 1550 г. об испомещении «избранной тысячи». По мнению С.Ф. Платонова, в 1565 г. Грозный лишь «повторил то, что было сделано им же самим за 15 лет перед тем»[1553]. Более осторожно высказал ту же мысль М.В. Довнар-Запольский, писавший, что «основная мысль», руководившая переселением служилых людей в 1550 г., была та же, которая руководила Грозным при устроении им опричнины, но Избранная рада эту идею проводила мягче и осторожнее»[1554]. С.Ф. Платонову и М.В. Довнар-Запольскому резко возражал С.Б. Веселовский, решительно отрицавший какую-либо связь между указом 1550 г. и учреждением опричнины. Однако его отрицание преемственности между проектом реформы середины XVI в. и преобразованиями 60-х годов основывалось на неверном понимании существа предполагавшегося испомещения тысячников, которое автор сводил лишь к увеличению кадров «ответственных исполнителей центрального правительства»[1555]. На самом же деле то, что не удалось осуществить в 1550 г. Избранной раде, в изменившихся исторических условиях и иными средствами достиг Иван Грозный в годы опричнины. В обоих указах сходна их основная социальная сущность-стремление упрочить экономические позиции дворянства, т. е. тех кругов класса феодалов, которые являлись опорой централизаторской политики. Как в 1550, так и в 1565 г. правительство хотело укрепить владельческое положение наиболее преданной ему части дворянства путем персонального отбора. Это укрепление оно видело в наделении служилого люда поместьями. Но дальше начинаются уже существенные различия, объясняющиеся изменившимися социальными и политическими условиями, в которых проходило в стране введение опричных порядков. В 1550 г. Избранная рада предполагала ограничиться дополнительным наделением значительной части дворовых детей боярских (т. е. верхушки дворянства) подмосковными землями из резервного государственного фонда (земли числяков, ордынцев и т. п.). Осуществить эту реформу не удалось, так как дворцовых земель даже для дополнительного наделения тысячников не хватало. В 1565 г. решено было обеспечить опричников не столько за счет государственного фонда в центре страны, сколько путем испомещения их на окраинах страны и перетасовки земли внутри самого класса феодалов. В отличие от проекта 1550 г. в состав тысячи наиболее преданных «слуг» наряду с дворовыми детьми боярскими — этим наиболее аристократическим слоем господствующего класса — включалось также и городовое дворянство, т. е. самые широкие круги феодалов. Это означало дальнейший шаг правительства по пути осуществления дворянских пожеланий.

Наряду с черными, дворцовыми и владельческими землями в опричнину был взят юго-западный район города Москвы, главным образом тот, где сосредоточены были дворцовые службы: Чертольская улица, Арбат и половина Никитской. Перешли в государев удел и дворцовые слободы у Воронцова поля (Ильинская, под Сосенками, Воронцовская и Лыщиковская). Предписывалось, чтобы во всех этих улицах и слободах жили только бояре, дворяне и приказные люди, «которых государь поймал в опришнину, а которым в опришнине быти не велел, и тех ис всех улиц велел перевести в иные улицы на посад»[1556].

Первоначально царский опричный двор предполагалось построить в Кремле на заднем дворе, на месте, где ранее были хоромы царицы и двор Владимира Андреевича[1557]. Однако 1 февраля 1565 г. хоромы князя Владимира сгорели[1558], и царь отдал распоряжение соорудить себе дворец с каменной оградой за пределами Кремля «меж Арбатские улицы и Никитские». Новый двор находился на Воздвиженке против теперешнего Манежа[1559]. Опричный дворец располагался на месте двора Михаила Темрюковича (двор сгорел еще весной 1564 г.[1560]), и, возможно, именно с этим обстоятельством связана легенда о том, что брат жены Ивана IV нашептал ему мысль о введении опричнины. Опричный двор сделался центром управления государева удела. Здесь размещалось здание приказов, располагались караулы. Впрочем, все дворцовые сооружения сгорели во время московского пожара 1571 г.[1561]

Не вся программа, начертанная в указе о введении опричнины, в жизни была осуществлена. Перечисленные в нем земли действительно вошли в состав государева уд еда. Но следов выселений из опричных территорий сохранилось немного. Подобные факты известны по преимуществу в земских уездах и связаны главным образом о опалами. С опричных земель выселялись лица, так или иначе связанные со старицким домом. Так, выселения производились в Вышгороде, до 1563 г. принадлежавшем князю Владимиру Андреевичу. В марте 1566 г. Федор Григорьевич Желтухин получил земли в волостях Вохне и Раменейце взамен своих вышегородских владений[1562]. Из Можайска был выслан уже до 2 октября 1567 г. Яков Молчанов сын Кишкина[1563]. Выселен был также в 1565/66 г. из родового суздальского сельца Петрова городища Иван Семенович Черемисинов, а сельцо получили опричники Семен и Тимофей Вяземские[1564]. Андрей Иванович Румянцев взамен своего суздальского владения получил вотчину в Ярославском уезде[1565]. Суздальцам уже к 1566/67 г. раздавались земли в Кашине[1566]. Из Суздаля до 1566/67 г. выселено несколько Хвостовых (в опале) и Краснослеповых[1567]. Впрочем, переселение Хвостовых находится, возможно, не столько в связи со взятием Суздаля в опричнину, сколько с опалой на них. Из семейства Пыжовых-Хвостовых было казнено более десятка лиц, многие из которых служили даже не по Суздалю, а по Новгороду и Торжку. Что речь должна идти не о «новгородской измене», а более ранней опале, ясно вытекает из испомещения опальных Хвостовых в «казанской землице» в 1565/66 г. После снятия опалы несколько Хвостовых (Марья Ивановна с детьми Богданом, Иваном и Баженом) уже к 1566/67 г. получили «против суздальские вотчины» «землицу» в Муромском уезде[1568], которую в 1574/75 г. переуступили Троице-Сергиеву монастырю[1569].

Взятие в опричнину Можайска и Вязьмы не имело никакого отношения к разгрому княжеско-боярских вотчин, ибо в этих районах вообще не существовало крупного привилегированного землевладения. После присоединения Смоленска и Вязьмы местные феодалы в значительной части («литва дворовая») оттуда были выселены, на их место поселены служилые люди из центральных районов страны, а много земель оставалось еще лежащими втуне. Сходные условия были в Козельске, Белеве и Перемышле, где в результате русско-литовоких войн и крымских набегов много земель были залежными. Все основные уезды, изобиловавшие вотчинами феодальной аристократии (Москва, Стародуб, Ярославль, Переславль-Залесский и др.), оказались за бортом опричнины.

С.Б. Веселовский убедительно доказал, что взятие в государев удел Суздаля также не связано о искоренением там землевладения потомков удельных княжат (как то думал С.Ф. Платонов)[1570]. Да и вообще вряд ли Суздальский уезд был «сплошь» опричным[1571]. Но конечно, нельзя сказать, что образование первоначальной территории опричного двора «определялось исключительно хозяйственными и организационными мотивами»[1572]. Речь шла об укреплении экономической базы основной социальной опоры государева двора — мелкого и среднего землевладения опричников. В опричнину брались районы, дававшие простор для испомещения государевых детей боярских.

Если с включением в опричнину уездов и волостей, перечисленных в указе 1565 г., все как будто более иди менее ясно, то история дальнейшего роста опричной территории представляется чрезвычайно сложной. Таубе и Крузе сообщают, что «спустя короткое время» после учреждения опричнины Иван Грозный взял к себе «княжества Ростов, Вологду и Белоозеро», а следующей зимой (т. е. в самом конце 1565 г.) Иван IV взял «области Кострому, Ярославль, Переславль, Галич, Холмогоры, Каширу (Кассина), Плес и Буй (Бой), в которых жило больше 12 000 бояр, из коих взял он в свою опричнину не свыше 570. Остальные должны были тронуться в путь зимой среди глубокого снега»[1573].

Это сообщение породило самые противоречивые оценки в исторической литературе. С.Ф. Платонов считал, что Ярославль и Переславль-Залесский попали в опричнину примерно в середине 70-х годов XVI в.[1574] Публикация дел Поместного приказа 1611 г. дала основания Л.М. Сухотину пересмотреть эту точку зрения. Л.М.Сухотин в ранней работе датировал переход Ярославля в опричнину временем между 7073 (1564/65) и 7077 (1568/69) гг.[1575], а позднее принял дату Таубе и Крузе[1576]. К 1567–1568 гг. относит этот переход С.Б. Веселовский, оговариваясь, что выселение носило «характер персонального пересмотра людей и их землевладения»[1577]. По П.А. Садикову, «в Ярославле опричнина начала действовать, по-видимому, с 1565 г.»[1578]. Наконец, В.Б.Кобрин пришел к выводу, что до 1568/69 г. Ярославль не мог быть опричным и в 1567–1569 гг. составлялись особые писцовые книги в связи с предполагавшимся переходом Ярославского уезда в государев удел[1579]. Во всяком случае еще летом 1567 г. в Ярославле размежевывали земли князей Фуниковых и Кемских, которые никогда опричниками не были[1580].

Обратимся к источникам. По данным писцовых книг 1564/65 г., в Ярославском уезде владели селами, деревнями следующие князья Засекины: Михаил Федорович Засекин Черный, Андрей Лобан Петрович Солнцев, Дмитрий Васильевич Солнцев[1581]. Сельцо Любимово М.Ф. Засекина было взято «в опришнину» и еще до московского пожара 1571 г. («как государь… опришнину отставил») передано Ивану Андрееву Долгово-Сабурову, вотчины которого царь в свою очередь «в опришнину… велел поимати, а нас из Ярославля велел выслати вон». Это было в 1568/69 г.[1582] Обычно считается, что речь идет о взятии в опричнину всего Ярославского уезда. Основанием для этого служит послушная грамота 1576 г., в которой говорится, что царь пожаловал князя Данила Ивановича Засекина, дал ему ряд деревень Владимирского уезда «против его Ярославские вотчины, что у него взято с городом с Ярославлем вместе»[1583]. Этот текст породил представление о том, что потери князьями Засекиными родовых вотчин связаны с переходом Ярославля в опричнину[1584]. П. А. Садиков обратил внимание также на то, что в 7073 г. подьячий Максим Трифонов «отписывал вотчины ярославских князей» и составлял «отписные книги», т. е. в Ярославле опричные понятия вводились уже в 1564/65 г.[1585] Этот довод справедливо отвел В.Б. Кобрин, заметивший, что земли княжат могли отписываться и без того, чтобы весь уезд становился опричным[1586].

Материалы казанских, свияжских и ярославских писцовых книг позволяют рассеять тот туман, которым окутана судьба Ярославля в годы опричнины. После того как в мае 1565 г. царь Иван «опалился» на многих ярославских, стародубских и других княжат, уже к осени опальные люди получили поместья в Казани и Свияжске. Среди свияжских помещиков находился упоминавшийся выше Д.В. Солнцев[1587]. Владения князей, сосланных в Казань, забирались на государя — именно в этой связи, и ни в какой другой, составлялись «описные книги» Максима Трифонова, который, кстати сказать, отписывал и вотчины опальных стародубских княжат[1588]. Исследователей смущал странный факт, почему Солнцевы позднее настаивали, что им до «московского пожару» вотчин «не давано нигде», хотя Сабуровы утверждали обратное[1589]. И действительно, Солнцевы вотчин не получали, их пожаловали поместьями, но об этом они предпочитали умалчивать.

Итак, Ярославль в опричнину не был взят. Оттуда в 1565 г. выселили значительное число княжат и детей боярских (но отнюдь не всех)[1590], а земли их пустили в раздачу. Получали ли поместья в Ярославле опричники, сказать трудно, но бесспорно то, что туда поселяли земских людей. Так, в январе 1569 г., в Ярославле испоместили Г.Б. Васильчикова, у которого забрали владения в Переславле и Вязьме («против переславского да вяземсково поместья»)[1591]. Известно также, что из Ярославля служилые люди выводились в опричнину. Так, деревня Поповская уже к 1567–1569 гг. была придана «в пашню» к «Михаилу и к Архангелу… А была та деревня в поместье за князем Григорьем за Белскым. И князь Григорий взят в опришнину»[1592]. Сведения Таубе и Крузе и грамоты 1576 г. надо понимать только в том смысле, что из Ярославля в 1565 г. производилось выселение многих служилых князей.

В подтверждение нашего наблюдения сошлемся на ярославские писцовые книги 1567–1569 гг. Здесь среди помещиков находился целый ряд опальных людей, которые в 1565 г. были сосланы в Казань и Свияжск, а в 1566 г. (или позднее) возвращены обратно. В большинстве случаев это не коренные ярославцы, а служилые люди различных уездов, испомещенные по преимуществу в одной черной волости. В одном случае прямо говорится, что поместье Давыда Ильина сына Аминева находится «за казанским жильцом»[1593].

В Ярославле помещиками были Вислый, Кислый и Десятый Федоровы дети, Василий Семенов, Константин, Федор и Пятой Васильевы и Федор Никифоров Ольговы (Кострома)[1594]. Все они испомещены были в 1565 г. в Свияжске. Поместьями в Ярославле владели «казанские жильцы» Замятия Андреевич Бестужев (Суздаль)[1595], Семен, Борис, Иван и Федор Семеновичи, а также Остафий Захарьевич Путиловы (Кострома)[1596], князь Семен Борисович Пожарский (Ярославль)[1597], Василий и Федор Михайловичи Туровы (Кострома)[1598], князь Иван Дмитриевич Бабичев (Романов)[1599], Василий Злобин сын Тыртов (Кострома)[1600], Мансур Матвеев Товарищев (Суздаль)[1601], Яков Федорович Кошкарев (вероятно, из Торжка)[1602], Иван Никитич Сотницкий с «братьею» (Кострома)[1603], Никифор Васильевич Дуров[1604], Андрей и Мамай Ивановы Киреевы.

Ивану Матвееву сыну Товарищеву когда-то принадлежало ярославское поместье деревня Вакулово. Затем оно было по царской грамоте «отделено в вотчину» костромичам Михаилу и Борису Образцовым детям Рогатого, вернувшимся из ссылки в Свияжск. Однако и у них Вакулово было «отписано на государя», как это отмечено на полях писцовой книги 1567–1569 гг.[1605] Позднее Михаил Образцов Рогатого сын Бестужев и И.М. Товарищев были казнены, а их имена записаны в «синодике опальных» царя Ивана IV.

Среди группы казанских жильцов, испомещенных в Ярославле, встречаются князь Иван Петрович Ухтомский и Иван Михайлович Мисюрев[1606]. Хотя оба не упоминаются в дошедших до нас казанской и свияжской писцовых книгах, но, вероятно, все же они принадлежали к выселенцам (так же, как отсутствующий в этих книгах несомненный «казанский жилец» Д.И. Аминев).

Все это не значит, что в Ярославле вовсе не было опричников. Напротив, несколько видных деятелей опричнины имели там вотчины или поместья. В Ярославском уезде вотчинами владели Иван и Василий Федоровичи Воронцовы[1607]. Впрочем, И.Ф.Воронцов числился сыном боярским по Переславлю-Залесскому и владел землями в Московском и других уездах. По Переславлю-Залесскому и по Ярославлю служил Афанасий Демьянов[1608], ставший к 1571 г. опричным дьяком. Из ярославских княжат Иван Борисович Жировой Засекин и Андрей Иванович Морткин удостоились чести быть принятыми в опричнину (последний в середине XVI в. служил по Твери).

Четверо Охлябининых также происходили из рода ярославских княжат, но служили Охлябинины в середине XVI в. по Кашину и Калуге, где у них и были владения. Потомком ярославских княжат был окольничий, а позднее боярин Василий Андреевич Сицкий с двумя детьми. Ярославец P.M. Пивов также имел владения в Ярославском (как и в ряде других) уезде и служил по Ярославлю. Попасть в опричнину он мог как человек, близкий к царю, а не как ярославец. По Ярославлю в середине XVI в. служили двое князей Телятевских. А.П. Телятевский стал опричником уже к октябрю 1565 г., когда говорить о переходе Ярославля в опричнину не приходится[1609].

Таковы все сведения об опричниках, имеющих какое-то владельческое или служилое отношение к Ярославлю. Из названных выше лиц во всяком случае половина уже в середине XVI в. служила не по Ярославлю. Большинство остальных попали в опричнину не по военно-служилому положению в уезде, а по положению при дворе: окольничий В.А. Сицкий, P.M. Пивов, царский приближенный князь А.П. Телятевский и дьяк Афанасий Демьянов. Следовательно, анализ ярославцев из состава опричников также не дает никаких данных для утверждения о том, что Ярославль был взят в опричнину, и об испомещении там опричников.

Относительно судеб Костромы в года опричнины сохранилось сообщение Таубе и Крузе, говорящих, что ее взял себе 14ван IV зимой 1565/66 г.[1610] Эту дату принял Л.М. Сухотин[1611]. С.Ф. Платонов и С.Б. Веселовский датируют переход Костромы в государев удел 1567 г.[1612] Основанием для этого явилась послушная грамота 1577 г. со следующим упоминанием о костромской вотчине Алексея и Михаила Зубатых: «В 75-м году та у них вотчина взята на нас (т. е. царя. — А. 3.) з городом вместе и в раздачю роздана»[1613]. В аналогичной послушной 1575 г. то же говорится и о сельце Фатьянове с деревнями, принадлежавшими Сахару Константиновичу Писемскому («в прошлом в 75-м году та вотчина взята была на нас з городом вместе и отдана была в поместье Ивану Салманову»)[1614]. Однако мы уже на примере ярославской послушной 1576 г. говорили о невозможности рассматривать опричные порядки середины 60-х годов на основании терминологии 70-х годов XVI в. Возможно, повторяющееся в грамотах выражение «з городом» родилось в какой-то связи с событиями 1575–1576 гг., приведшими к выделению в государев двор новых земель (городов). По существу, оно означало выселение не за персональную «опалу», а выселение со всей дворянской корпорацией уезда. П.А. Садиков пытается уточнить дату перехода Костромы в опричнину. 14 февраля 1567 г. Кострома, вероятно, находилась в земщине[1615] (ибо она противопоставляется опричному Галицкому уезду), но к 9 марта 1567 г., по его мнению, Кострома стала опричной[1616]. 9 марта Иван IV послал грамоту в деревню Борисково Московского уезда, которая была дана дочери Степана Третьякова сына Зубатого Марье (по мужу Аргамаковой) вместо ее приданой костромской вотчины, отписанной на царя[1617].

Но при такой трактовке мартовской грамоты мы сталкиваемся с серьезными трудностями: как за две-три недели февраля — марта правительство умудрилось уже вывести вотчинников из Костромского уезда и даже приискать землицу для столь срочно выселенных землевладельцев? К тому же из грамот, относящихся к делу Марии Зубатой-Аргамаковой, отнюдь не явствует, что вся Кострома в это время была уже приписана к государеву уделу.

В первые годы опричнины многие дети боярские — костромичи выселялись из своих родовых вотчин. Об этом можно судить по писцовым книгам 1566/67 г., где сообщалось о раздаче им черных земель в Кашине[1618].

Судьба выселенных костромских землевладельцев напоминает судьбу ярославских переселенцев. Вероятно, основная масса их была отправлена из Костромы в казанскую ссылку еще весной 1565 г. Во всяком случае, в Казани и Свияжске в 1565–1568 гг. мы находим многочисленных костромичей — Ольговых, Туровых, Шишкиных, их родичей Путиловых, а также Тыртовых, Сотницких, стародубских князей Гундоровых. Подавляющее большинство этих служилых людей были родственники Алексея Адашева и близких ему лиц, казненных еще в 1563 г. Многие из костромичей, казанских переселенцев, позднее также погибли. Судьба некоторых из них небезынтересна и рисуется несколько в ином свете, чем то было изображено П.А. Садиковым. Так, по Садикову, из Костромы на Белоозеро потянулись Михаил Яковлев сын Путилов и его «брат» Федор Никифоров сын Ольгов[1619]. Дело было сложнее. В 1565–1566 гг. этих лиц насильно переселили в Казань[1620]. После того как с них была снята опала, Ф.Н. Ольгов получил в качестве компенсации земли, в Ярославле[1621]и на Белоозере. Здесь же на Белоозере царь пожаловал «против… старинные костромские вотчины», дал землицу и М.Я. Путилову. Впрочем, оба новых белозерских землевладельца, вероятно, сразу же (в 1567/68 г.) предпочли продать эти свои владения Мясоеду Вислому, округлявшему свою вотчину на Белоозере[1622].

Не двойное, как думал П. А. Садиков, а тройное переселение испытал князь Роман Иванович Гундоров. В мае 1565 г. он с братом Иваном Васильевичем в числе других стародубских княжат был выселен в Казань, а его вотчины отписаны на государя. В 1566 г. он уже был прощен и получил владимирскую волость Вешкирец «в стародубские его вотчины место». Двое Гундоровых участвовали летом 1566 г. в заседаниях Земского собора. Уже 29 марта 1567 г. земли Романа Ивановича снова были обменены[1623], и Гундоров получил черные деревни Московского уезда Пехорского стана, некоторое время находившиеся в поместье за И.Ф. Воронцовым. Московские земли даны были Гундорову временно, «доколе его старую стародубскую вотчину селцо Меховицы… отпишут и измеряют писцы наши»[1624].

Новые земли Гундорова, вероятно, были не первосортными, ибо они уже побывали в поместье у И.Ф. Воронцова, который их бросил, перейдя в опричнину. Во всяком случае уже в 1569/70 г. Гундоров продал их за 500 рублей выезжему человеку Константину Юрьевичу Греку, а тот на следующий год передал их по завещанию (а частично продал) в Троицкий монастырь[1625].

Из опальных людей во Владимире временно поселён был не один Гундоров. В 1566/67 г. роздали в поместья целую Богаевскую волость. Причем ряд деревень получили костромичи Тихон, Иван и Тарх Гавриловы дети Тыртова[1626]. Тихона Гаврилова мы встречаем среди казанских жильцов 1565–1566 гг.[1627]

"Еще до 1570/71 г. из Костромы был выселен Исак Иванов сын Раков[1628]. В 1578/79 г. Иван Васильевич сын Будаев продал Д.И. Годунову село Исаковское Костромского уезда. В купчей грамоте он сообщал, что половина села в свое время принадлежала его дяде (по матери) Г.И. Синцеву-Вельяминову, а вторую Будаев купил у Ивана и Федора Васильевых детей Вельяминовых. Однако эту вотчину «взял государь на собя з городом вместе, а не в опале, как государь взял Кострому в опричнину, а дяде моему и мне государь велел против тое вотчины в ыных городех дати, где приищем»[1629]. Следовательно, Кострома как будто была действительно взята в опричнину. С.Б. Веселовский при этом прямо пишет, что И.В. Будаев и Г.И. Синцев «в 1567 г. были выселены из своих вотчин и не получили за них никакого эквивалента»[1630]. Будаев и Синцев (или один Будаев) могли получить компенсацию за свою вотчину, а после отмены опричнины Будаеву Ивановское могло быть возвращено. Дело в том, что Евдокия Вельяминова дала в 1571 г. в Ипатьев монастырь пустошь Лопаково Московского уезда взамен отобранной у нее вотчины Костромского уезда. К сожалению, об этом факте можно судить лишь по описи монастырского архива, так как самой грамоты не сохранилось[1631]. Скорее всего это та самая Евдокия, жена Ивана Ивановича Вельяминова, которая еще в 1564/65 г. дала в тот же Костромской Ипатьев монастырь половину уже знакомого нам села Ивановского «по душе» своего мужа и сына Григория Ивановича[1632]. Но если это так, то Вельяминовы получили какую-то компенсацию за свои костромские владения. Но этого мало. Будаев пишет, что, после того как село было отписано на царя, он и Григорий Вельяминов могли «приискать» себе землицу в других уездах. Но Григорий Вельяминов умер еще до конца 7073 г. (т. е. до августа 1565 г.). Следовательно, или Кострома была взята в опричнину не в 1567 г., а еще в 1565 г., или она вовсе не попала в нее, а составитель грамоты 1578 г. фактически писал об опальном выселении. Может быть, наконец, и еще один вариант объяснения судеб села Ивановского: вотчина отписана в 1567 г. в связи с переходом Костромы в опричнину (часть взята у Будаева, часть — у Ипатьева монастыря[1633], а Будаев ошибочно написал, что в этот момент Г. Вельяминов был еще жив.

Все эти костромские переселения сопровождались сложными процессами создания и разрушения земельных богатств вотчинников. Так, дьяк Петр Шестаков в 1567/68 г. променял своему коллеге дьяку Рахману Житкого (который в годы опричнины пытался сколотить себе крупную вотчину на Белоозере) белозерские земли своих родичей и соседей, полученные ими от царя «противу их старинных костромских вотчин»[1634].

Один факт конфискации земель у какого-нибудь служилого человека не может быть прямо и непосредственно связан с переходом уезда, где они помещались, в опричнину.

Если обратиться к списку опричников, составленному В.Б. Кобриным, то и тут мы не почерпнем достаточных данных об «опричной Костроме». Среди опричников костромских землевладельцев почти нет. Костромской вотчинник Федор Андреевич Писемский уже в середине XVI в. числился среди дворовых детей боярских по Галичу и Кашире, т. е. в служилом отношении с Костромой не был связан. То же самое можно сказать и об опричнике Д.И. Годунове и его брате Федоре (отце опричников Бориса и Василия), служивших в середине XVI в. не по Костроме, а по опричной Вязьме. Остаются только Г.О. Полев, костромской сын боярский (владевший, кстати, еще вотчинами в Московском, Волоколамском, опричных Старицком и Кашинском уездах[1635], и Афанасий Вяземский с его родичами, которые, конечно, могли попасть в опричнину и без того, чтобы за собой потянуть весь Костромской уезд[1636].

Попытаемся теперь суммировать все данные о судьбах костромского землевладения в годы опричнины. Уже в 1565 г. из Костромского уезда выселили многих вотчинников в Среднее Поволжье главным образом в связи о опричными репрессиями, применявшимися к старожилам и родичам Адашева. Поскольку две грамоты говорят о том, что в 1566/67 г. Кострома была отписана на государя, то возможно, что в 1567 г. (после 14 февраля) Костромской уезд попал в опричнину[1637]. Переход ее в государев удел соединял в единую территорию суздальские и галицкие опричные земли. Но если это так, то само собой напрашивается предположение о связи перехода Костромы в опричнину с антиопричным выступлением группы участников Земского собора 1566 г. во главе с лидером костромского дворянства князем В.Ф. Рыбиным-Пронским. Впрочем, оба сведения довольно поздние, поэтому вопрос о судьбах Костромы после 14 февраля 1567 г. нуждается в дополнительном исследовании[1638].

Во всяком случае и на Костроме, как и в других опричных уездах, вероятно, была чересполосица владений. Так, еще в 1560 г. И.В. Шереметев Меньшой получил село Борисоглебское Костромского уезда[1639]. Это владение находилось в роду Шереметевых еще в XIV в. О том, что оно когда-либо отписывалось на государя, не говорит в своем завещании 1645 г. сын Шереметева Федор[1640]. Шереметевы же никогда в опричнину не входили.

Трудно сказать, когда перешел в опричнину Гороховец, принадлежавший в 1568/69 г. опричнику Михаилу Темрюковичу Черкасскому.

В 1577 г. Ростов, Пошехонье и Дмитров в жалованной грамоте Кирилло-Белозерскому монастырю названы «дворовыми»[1641]. На этом основании С.Ф. Платонов датирует их переход в опричнину 70-ми годами[1642]. Ссылку на «дворовые порядки» 1577 г. нужно отвести, ибо они устанавливались в результате реформы 1575/76 г. С.Б. Веселовский справедливо писал, что «отождествление так называемых дворовых городов, которые упоминаются после отмены опричнины, с городами, которые действительно были в опричнине, внесло большую путаницу в представления историков по этому вопросу»[1643]. П.А. Садиков для перехода Пошехонья в опричнину дает дату 1565–1571/72 гг.[1644], С.Б. Веселовский — 1567–1568 гг.[1645] Аргументация первого сводится к следующему. В 1571/72 г. В.Ф.Воронцов дал в Троицкий монастырь село Олявидово Дмитровского уезда «с новою придачею, что государь пожаловал те деревни в вотчины нашие место села Николского в Пошехонье»[1646]. Следовательно, дмитровскими деревнями пожаловать царь мог только в 1565–1566 или после 1569 г., когда был казнен «дмитровский» удельный князь Владимир Андреевич. Однако из отписки пошехонской вотчины Воронцова на царя никак нельзя сделать вывод, что все Пошехонье было в опричнине[1647].

Уже П.А. Садиков показал неправильность мнения С.Ф. Платонова, полагавшего, что сразу же после казни Владимира Андреевича в опричнину был взят Дмитров[1648]. Действительно, компенсация В.Ф. Воронцова и И.Ю. Грязного (опричником он не был) около 1571/72 г. землями в Дмитровском уезде вместо отобранных у них владений противоречит утверждению о том, что этот уезд в года опричнины попал в государев удел.

О высылке вотчинников из Переславля на следующий год после введения опричнины писали Таубе и Крузе[1649]. Это сообщение Л.М. Сухотин[1650] принимает за сведение о переходе Переславского уезда в опричнину. Но и в данном случае речь идет об опалах, а не об опричных переселениях (переславцев мы находим в Казани). На основании актов князей Засекиных С.Ф. Платонов датирует переход Переславля в опричнину 70-ми годами XVI в.[1651] С.Б. Веселовский относит взятие этого уезда в государев удел к 1568 г.[1652] П.А. Садиков дает более широкую дату — 1565–1571 гг.[1653] В подтверждение своего вывода он приводит два факта. В 1573/74 г. князь Д.И. Засекин дал в Троицкий монастырь земли, которыми царь его «пожаловал против переславские вотчины селца Козлова»[1654]. Но Засекины были выселены в Казань в 1565 г., и потеря ими переславских земель не может быть объяснена взятием Переславля Залесского в опричнину. Не более убедителен и второй пример, приводимый П.А. Садиковым, — потеря И.Ю. Грязным переславского села Шубина до 1571 г.[1655] «По Кирилло-Белозерской тарханной грамоте 1577 г., - пишет П.А. Садиков, — Переяславль значится «дворовым», следовательно, благодаря поступлению города во «двор» и потерял свою старую вотчину Грязной»[1656]. Выше мы уже говорили, что состав дворовых городов 1577 г. не может служить надежной опорой для выяснения опричной территории в 1565–1572 гг. Поэтому приведенное рассуждение П.А. Садикова не убеждает исследователя в правильности зачисления Переславля-Залесского в опричные города.

Р.Г. Скрынников, принимая гипотезу Л.М. Сухотина, обращает внимание на то, что центр опричнины — Александрова слобода-находился на территории Переяславского уезда, а также и на то, что из этого уезда вышло много опричников[1657]. Но ни один из этих доводов не имеет доказательной силы, ибо непосредственно не свидетельствует о принадлежности Переславля к опричнине.

С мнением П.А. Садикова о переходе в опричнину какой-то части Московского уезда также нельзя согласиться, ибо он ссылается лишь на то, что у трех московских детей боярских Паховых еще до февраля 1567 г. была «отписана на… царя» деревенька Дедернина этого уезда[1658]. Но владение Паховых могло быть просто конфисковано у них «в опалу» точно так же, как лишился деревни Дедерниной ее предшествующий владелец конюх Герасим Быкасов. Герасим, вероятно, пострадал за антиопричные выступления своего родича члена Земского собора 1566 г. крестьянина Бундова (отцом последнего был Бунда Быкасов).

Уже С.Б. Веселовский обратил внимание на казавшийся ему парадоксальным факт «полного несоответствия» упоминания духовной грамоты Ивана Грозного (1572 г.) об отобранных царем вотчинах стародубских князей с фактами продажи и дачи по душе этих же земель их бывшими владельцами[1659]. В самом деле, Спасо-Ефимьев монастырь приобрел следующие земли, числящиеся по духовной 1572 г. за Иваном IV: по духовному завещанию 1562 г. Тимофея Федоровича Пожарского В монастырь перешло село Фалеево[1660]; еще в 1568–1569 гг. Иван Васильевич Черный Пожарский передал в монастырь село Троицкое в Стародубе Владимирского уезда[1661]; вдова Петра Борисовича Пожарского Феодосья с двоюродным братом Петром Тимофеевичем в 1571–1572 гг. дали в монастырь село Дмитреевское по духовной сына Феодосьи Ивана (того же года)[1662]; в том же году та же княгиня вместе со своей, сестрой Марьей — дочерью Семена Михайловича Мезецкого (вдовой Василия Ивановича Коврова) передала в тот же монастырь село Лучкино в Стародубе[1663]. Ковровы также сделали значительные вклады землей в Спасо-Ефимьев монастырь. В духовной Ивана Грозного помещен следующий текст: «село Рожественское да деревня Каменное да три села Васильева, что было князь Иван князь Семенова сына Пожарского». Речь идет, конечно, об Иване Семеновиче Коврове[1664]. В 1566–1567 гг. он передал спасо-ефимьевским старцам село Рождественское[1665]. Уже к концу 1566 г. И.С. Ковров получил обратно конфискованную у него вотчину: в ноябре он продал половину сельца Васильева, деревню Каменку и другие Петру Ивановичу Ромодановскому[1666].

В 1571/72 г. упомянутая нами княгиня Марья Коврова передала в монастырь сельцо Андреевское Суздальского уезда[1667]. В 1572/73 г. Иван Васильевич Гундоров пожертвовал на помин души половину села Воскресенского[1668]. Вторая половина попала в монастырь только в 1579/80 г. от Андрея Ивановича Гундорова[1669]. Село Антиохово перешло в Спасо-Ефимьев монастырь от Ульяны Гундоровой в 1572/73 г.[1670] Кривоборским было возвращено и село Нестеровское, упомянутое в духовной Ивана IV, как «князь Ивана Меньшова князя Ивана сына Кривозерского». В 1586/87 г. его отдал в Спасо-Ефимьев монастырь князь Федор Иванович Кривоборский[1671]. Пополнил свои владения за счет стародубских княжат и Троицкий монастырь. В 1569/70 г. вдова Андрея Ивановича Стародубского Марья дала вкладом основную часть сельца Пантелеева[1672], Ефимья, вдова Афанасия Андреевича Нечаева-Ромодановского, в 1570-71 г. передала туда село Татарово[1673]. В духовной Ивана IV упоминается «село Амелево, что было князь Никиты Стародубского». Еще С.В. Рождественский предположил, что речь здесь идет о селе Хмелево (Хмелеватое)[1674]. Это село в 1569/70 г. передали в Троицкий монастырь жена князя Никиты Аграфена и ее сын Иван[1675].

Причины кажущегося несоответствия духовной Ивана IV с владельческой практикой 60-70-х годов XVI в. можно объяснить следующим образом. В мае 1565 г. многие из стародубских княжат были выселены в Казань и Свияжск, а их земли отписаны на царя. Среди «казанских жильцов» находятся упомянутые в духовной Грозного Иван Васильевич и Роман Иванович Гундоровы, Афанасий Андреевич Нагаев, Никита Михайлович Стародубский, Михаил Борисович, Петр и Семен Пожарские, Семен Иванович Мезецкий, Иван Ромодановский, Андрей Кривоборский.

В завещании Ивана IV встречается также село Залесье Никиты и Силы (в духовной описка — Амы) Григорьевичей Гундоровых и село Палех Дмитриевых детей Палецкого. Гундоровы, вероятно, попали в опалу из-за несчастного разгрома русских войск под Оршей, в которых они сражались. В этой же битве участвовали Федор и Семен Дмитриевичи Палецкие[1676].

В июле 1567 г. во время сражения с литовскими войсками был взят в плен князь Василий Дмитриевич Палецкий, который вскоре после этого умер от ран[1677]. В 1566/67 г. по распоряжению царя вотчина Дмитрия Федоровича Палецкого (умер около 1556 г.) и его детей Василия, Семена и Андрея, находившаяся в Бежецком Верхе и Костроме, была роздана в поместья. Конфискация земель Палецких вызывалась не только пленением Василия, но и давнишней близостью этих князей к старицкому дому[1678]. Позднее эта опальная раздача была признана недействительной, и Андрей Палецкий получил свою вотчину обратно[1679].

Когда весной 1566 г. из белозерской ссылки вернулся князь Михаил Воротынский, он получил то ли в удел, то ли в вотчинное владение земли всех стародубских княжат, упомянутых в духовной Ивана IV. Это было кратковременное пожалование, ибо уже почти в то же время значительную часть княжат из числа «казанских жильцов» амнистировали и начали постепенно возвращать на свои места[1680]. Конфискованные ранее у них владения были отписаны у князя Михаила на Ивана IV («Остались за мною у князя Михаила Воротынского»[1681]. Процесс возврата земель их прежним стародубским владельцам или их наследникам шел очень медленно. Его можно проследить по случайно сохранившимся грамотам. О том, что еще до 29 марта 1567 г. временную компенсацию за село Меховицы («доколе его… опишут и измеряют») получил князь Роман Иванович Гундоров, уже приходилось упоминать. 25 мая 1568 г. по царской грамоте владимирский городовой приказчик отделил бывшему казанскому жильцу Ивану Васильевичу Гундорову к полуселу Воскресенскому ряд деревень (из бывшей вотчины Федора Гундорова)[1682]. Эту половину села И.В. Гундоров через несколько лет передал в Спасо-Ефимьев монастырь.

К январю 1569 г. постриглась в монахини и вскоре умерла вдова князя Семена Стародубского Ефросинья. Она завещала в Симонов монастырь сельцо Кувезино. После ее смерти эта вотчина была отписана на царя, но 7 февраля 1569 г. Иван IV по челобитью симоновского архимандрита Феоктиста велел это сельцо «записати к монастырю»[1683]. Однако сам же Иван Грозный упоминает его в своем завещании в числе тех сел, которыми он «благословлял» своего сына Ивана Ивановича[1684]. И вообще в составе лиц, за кем были стародубские села по завещанию Ивана Грозного, много княжат, живших в 60-х годах, зато нет ряда владельцев 1570–1572 гг. Скорее всего текст о стародубских селах в духовной царя, так сказать, «делопроизводственного происхождения», т. е. он попал туда из какого-то более раннего документа[1685]. Таким документом могли быть книги Максима Трифонова 1564/65 г., «как он отписал стародубских князей вотчины»[1686]. Во всяком случае, в них мы находим запись — о том, что И.С. Коврову принадлежала «треть сельца Васильевского да к селцу деревни, деревня Каменное» и другие, — текст, близкий к духовной царя Ивана IV.

В 1566–1568 гг., вероятно, основная территория государева удела не претерпела сколько-нибудь значительных изменений. Отписаны были в опричнину лишь некоторые северные волости (в том числе Соль Вычегодская)[1687] и, может быть, Кострома (1566/67 г.). Это объяснялось некоторым спадом опричных репрессий в 1566–1567 гг. и тем, что потребность опричников в земле удовлетворялась в это время за счет конфискованных царем владений в земских уездах без того, чтобы эти районы зачислять в опричнину. Отступление от первоначального плана земельного обеспечения опричных людей продиктовано было самой жизнью: массовые выселения служилых людей из каких-либо уездов, как показал опыт 1565 г., не давали должного эффекта, да и не могли быть полностью осуществлены. Создание же опричных форпостов на территории земщины ставило под контроль опричного руководства фактически вою территорию Русского государства. В этом было несомненное преимущество земельной политики Ивана IV 1566–1568 гг. по сравнению с планами 1565 г. Но одновременно в ней содержались уже элементы, подготавливавшие ликвидацию территориальной обособленности государева удела, т. е. отмену опричнины.

Однако в 1569–1571 гг. в связи с обострением внутриполитического положения в стране наметился новый сдвиг в земельной политике. Иван IV забирает в опричнину уже ряд уездов. Это мероприятие по своим целям резко отличалось от задач создания опричной территории, как они мыслились в 1565 г. Теперь дело шло о том, чтобы путем опричных переселений в уезды, которые царь рассматривал как очаги смуты, ликвидировать там социальную базу возможных заговоров и мятежей.

Уже в 1569/70 г. опричной стала часть Белозерского уезда[1688]. В царских грамотах 1577 г. говорилось, что деревни Кнутово, Кудиново и Пирогово Надпорожского стана Белозерского уезда принадлежали Семому и Нечаю Васильевым детям Ергольского и Андрею Ивановичу сыну Бурухину. Однако «в 78-м году Семой, да Нечай, да Ондрей из Белозерского уезда высланы, а та их вотчина отписана на нас»[1689]. Этими деревнями завладел опричник Иван Васильевич Головленков[1690].

Этот факт можно было бы истолковать как обычную конфискацию земель, происходившую без распространения опричного суверенитета на какую-то часть Белозерского уезда. Однако из губной грамоты 1571 г. известно о сосуществовании на Бело-озере двух губных управлений: земского и опричного[1691]. Поэтому выселения 2569/70 г. имеют прямое отношение к переходу в опричнину части Белозерского уезда. Взятие в 1569/70 г. в опричнину части Белоозера, возможно, связано было с казнью И.П. Федорова, крупнейшие владения которого находились на Белоозере и частью попали во дворец[1692]. Кстати, и сам Надпорожский стан (о котором речь шла в грамоте 1577 г.) непосредственно примыкал с севера к федоровским владениям.

Переход Старицы в состав опричнины И.И. Полосин, С.Б. Веселовский и П.А. Садиков относят к 1566 г. (т. е. ко времени обмена земель с князем Владимиром Андреевичем)[1693]. Р.Г. Скрынников датирует переход Старицы в опричнину 1567–1568 гг.[1694] П.А Садиков ссылается при этом на конфискацию земель в Старицком уезде у детей боярских Житовых. Действительно, Житовы в годы опричнины потеряли свои родовые владения, а в 1568/69 г. Иван IV пожаловал их другими землями взамен их «старицкие и ярославские вотчины»[1695]. Но переселение Житовых, возможно, было вызвано близостью их к старицкому дому[1696] и опалой из-за бегства за рубеж одного из Кашкаровых (переселенка Татьяна Ивановна Житова была дочерью Ивана Павловича Кашкарова)[1697]. Выше уже говорилось, что новоторжский сын боярский Я.П. Кашкаров был сослан в Казань, затем получил компенсацию за свои земли в Ярославском уезде. Что-то вроде этого могло произойти и с Житовыми. Словом, переселение их в Волоколамский уезд к 1568/69 г. может объясняться скорее опалой и конфискацией земли, происходившей в 1565 г., за которой последовало прощение и возмещение убытков, чем переходом Старицы в государев удел.

Впрочем, и это объяснение не единственно возможное. Обращает на себя внимание дата документов, относящихся к землевладению Житовых, — 1568/69 и 2 июля 1569 г., т. е. канун расправы с князем Владимиром Старицким. Не исключено, что именно в это время Старица и сделалась опричной.

В мае 1569 г. царь Иван выдал жалованную тарханно-несудимую грамоту Успенскому Старицкому монастырю на его владения в Старицком, Кашинском, Тверском, ВБельскомельском и Клинском уездах[1698]. Старица здесь фигурирует среди вполне земских уездов, а самую грамоту подписал дьяк Юрий Сидоров, который во всяком случае до июня 1569 г. опричником не был (он служил в январе — июне 1569 г. в Пскове), а более поздних сведений, кроме записи в синодиках, о нем не сохранилось[1699]. Ведал Успенским монастырем Большой дворец («А оприч Болшаго дворца в Старице и по иным городом не судят их ни в чем»). Старица, следовательно, до мая 1569 г. в опричнине еще не была. Во всяком случае, в 1566 г. она, вероятно, еще не входила в государев удел, ибо размежевание старицких земель в это время производил вполне земский боярин И.П. Федоров[1700]. В пользу этого предположения можно привести и еще один факт. В Старицу выселен был (до 2 октября 1567 г.) из опричного Можайского уезда Я.М. Кишкин, позднее переселенный на Белоозеро[1701]. Следовательно, Старица некоторое время была земской.

В пользу того предположения, что Старицкий удел вошел в опричнину только в 1569 г., можно привести и некоторые другие доказательства. Боярин князя Владимира Андреевича (во всяком случае до 1564 г.) князь Петр Данилович Пронский и его брат Семен стали опричниками, по изысканию В.Б.Кобрина, около 1568–1569 гг.[1702] Дворецкий (до 1564 г.) и родственник старицкого князя Андрей Петрович Хованский стал опричником в первой половине 1570 г.[1703] В 1570 г. в опричнину вошел Никита Романович Одоевский, шурин князя Владимира[1704]. Переход в опричнину около 1568–1570 гг. крупнейших представителей старинной аристократии нельзя объяснить только казнью князя Владимира (они уже давно не служили ему), а следует связывать с распространением опричных порядков на Старицу.

Все это, конечно, не означает, что уже после 1566 г. в Старице не могли быть испомещены опричники. Факты такого рода известны. Так, Генрих Штаден получил свое первое старицкое поместье — сельцо Тесмино, ранее принадлежавшее одному из дворцовых людей князя Владимира Андреевича, вскоре по прибытии в Москву[1705].

Штаден рассказывает о «чуме» в Москве, о своих частых встречах с царем и о том, что, когда «великий князь взял в опричнину Старицу», ему передали «все вотчины и поместья князей Depelenski»[1706]. Значит, как будто и Старица, по Штадену, взята была в опричнину не сразу, а через некоторый промежуток времени. Поэтому ее переход в государев удел можно отнести ко времени последней опалы на князя Владимира Андреевича.

Наконец, в опричнину после новгородского похода царя Ивана в феврале 1571 г. взяли Торговую сторону Великого Новгорода и две пятины — Бежецкую и Обонежскую[1707]. Этому предшествовал еще весной 1570 г. вывод опричных людей из земских пятин Новгорода[1708]. После включения Бежецкой и Обонежской пятин в состав опричнины оттуда выселили тех, кого Иван IV не счел возможным включить в оп ричнину[1709].

П. А. Садиков считает, что в опричнину вошла также Шелонская пятина Новгорода (во всяком случае Псковское окологородье)[1710]. Он при этом ссылается на отрывок из шелонской писцовой книги 1576 г., где описываются владения Ивана IV как «московского князя»[1711]. Но это наблюдение относится к другому времени и связано с поставлением на престол Симеона Бекбулатовича в 1575/76 г. В 1571 г. Шелонская пятина еще не входила в опричнину. В писцовой книге за этот год мы находим несколько единообразных записей об опустевших деревнях лиц, взятых в опричнину. Например: «Были те деревни в поместье за Петром Гавриловым сыном Шулепникова, а Петр взят в государеву опришнину»[1712]. Все эти записи относятся к Лосицкому погосту, который, следовательно, в опричнину не попал.

Таким образом, в 1569–1571 гг. в опричнину были включены частично Белоозеро, вероятно, Старица и две новгородские пятины. Это распространение опричных порядков на территории, которые в Москве рассматривали как основную базу возможных антиправительственных движений, сопровождалось выселением оттуда служилых людей, не облеченных доверием царя Ивана IV[1713].

Еще С.Ф. Платонов утверждал, что «в центральных областях государства для опричнины были определены как раз те местности, где еще существовало на старых удельных территориях землевладение княжат»[1714]. Этот же тезис фактически повторил П.А. Садиков[1715]. Однако он вызвал справедливые возражения Г.Н. Бибикова[1716] и С.Б. Веселовского[1717]. Наблюдения С.Ф. Платонова и П. А. Садикова основывались на летописном изложении указа 1565 г., сбивчивых показаниях иностранцев и на разрозненных актовых материалах. Решающий же источник для изучения этого вопроса — писцовые книги — долго оставался вне поля зрения исследователей. Уникальные казанские и свияжские, а также ярославские писцовые книги времен опричнины в сопоставлении с другими материалами позволяют внести существенные коррективы в схему С.Ф. Платонова и П.А.Садикова. Вывод об антикняжеской или антибоярской направленности земельной политики в годы опричнины не может быть признан верным. При создании опричной территории царь отнюдь не мыслил забрать к себе в государев удел земли, где было бы распространено княжеское землевладение[1718]. Наличие фонда черных, дворцовых и других земель, годных для обеспечения опричного корпуса, рассматривалось правительством в качестве основного условия для отбора их в опричнину Конфискация вотчин многих ростовских, ярославских, стародубских и других княжат (проведенная главным образом весной 1565 г.) имела чисто политические цели. И хотя она приводила к серьезным экономическим последствиям для этих землевладельцев, она отнюдь не подорвала социально-экономические основы могущества феодальной аристократии. Число княжеско-боярских земельных владений в XVII в. было не меньше, чем в XVI в. Будучи направлена своим острием против удельных пережитков, опричнина в 1569–1571 гт. включила в свой состав основную территорию княжества Владимира Старицкого и часть земель Великого Новгорода, как бы подведя тем самым финальную черту под напряженную политическую борьбу опричных лет[1719].

Уже январский указ 1566 г. предусматривал создание опричной гвардии из «князей и дворян и детей боярских дворовых и городовых»[1720]. Это войско должно было служить надежной опорой царя при искоренении крамолы.

Сразу же вслед за возвращением в столицу из Слободы и после первых опричных казней царь распорядился «выписать в Москву всех военных людей областей Суздаля, Вязьмы и Можайска»[1721]. Речь, следовательно, шла о том «переборе людишек» на опричной территории, который был предусмотрен указом 1565 г. Смотр производили наряду с царем опричный боярин Алексей Басманов, оружничий Афанасий Вяземский и думный дворянин Петр Зайцев. В опричнину, по словам Таубе и Крузе, зачислялись те, против кого у царя «не было подозрения и кто не был дружен со знатными родами»[1722]. Опричник давал особую клятву верности царю (вероятно, по типу крестоцеловальных записей губных и земских старост и целовальников)[1723]. Смотру подвергалось служилое население не только опричных, но и других районов Русского государства. Вероятно, на один из таких смотров (после 11 марта 1565 г.) направился вотчинник Костромского уезда Иван Ильин сын Матафтин («по государеве присылке к Москве, что велено быти детем боярским, служилым и неслужилым»)[1724].

Для того чтобы опричников по внешнему виду можно было отличить от земских, им предписывалось носить особую одежду: «Пехотинцы все должны ходить в грубых нищенских или монашеских верхних одеяниях на овечьем меху, но нижнюю одежду они должны носить из шитого золотом сукна на собольем или куньем меху». Кроме того, во время езды опричники должны привязать собачьи головы на шее у лошади и шерсть на кнутовище. «Это обозначает, что они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны». Из пехотинцев также царь создал «особую опричнину, особое братство», которое царь учредил для карательных экспедиций[1725].

Ханжески показное смирение, заимствованное из быта осифлянских «общежительных монастырей», сочеталось в опричнине с безудержной жаждой стяжательства, с насилиями, оргиями и развратом. Иван Грозный создал в Александровой слободе своего рода монашеское братство (орден). Всех своих сподвижников он называл «братией», так же как и они именовали его не иначе как «брат». В этом «братстве» царь разыгрывал роль игумена, Афанасий Вяземский — келаря, Малюта Скуратов — пономаря. Вся «братия» должна была носить специальное оружие — заостренные монашеские посохи и длинные ножи, спрятанные под верхней одеждой[1726].

Для понимания классовой сущности и политической направленности опричнины необходимо выяснить социальный состав опричного войска.

Некоторые иностранные очевидцы сообщают, что царь набирал опричников «из подонков»[1727], из дерзких и жестоких головорезов «очень низкого происхождения»[1728], «подчас крестьянского рода»[1729]. Им, как это ни странно, вторит и сам царь Иван, писавший в 1574 г. опричнику Василию Грязнову: «Мы и вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и правды»[1730]. Но гораздо более правдоподобно известие Флетчера о том, что к опричным людям «принадлежали те из лиц высшего сословия и мелких дворян, коих царь взял себе на часть, чтобы защищать и охранять их, как верных своих подданных»[1731]. При этом, судя по Штадену, «князья и бояре, взятые в опричнину, распределялись по степеням не по богатству, а по породе»[1732].

В настоящее время у нас есть возможность проверить эти разноречивые показания иноземных наблюдателей. На основании тщательного обследования громадного количества сохранившихся источников В.Б. Кобрину удалось составить исключительный по своему значению снисок опричников. В нем насчитывается 277 человек, представляющих собой опричную верхушку[1733]. По указу 1565 г. предположено было «учинити… в опришнине князей и дворян и детей боярских дворовых и городовых — 1000 голов»[1734]. П.А. Садиков пишет, что это первоначальное количество с течением времени «было увеличено до многих тысяч»[1735]. Так ли было на самом деле или нет, сказать трудно. Во всяком случае, иностранцы считают, что опричников было значительно меньше. Таубе и Крузе называют две цифры. Сначала они говорят, что Грозный отобрал «зимой» (вероятно, в 1565/66 г.) 570 бояр только из Костромы, Ярославля, Переславля и некоторых других районов Русского государства[1736]. Но немного ниже, характеризуя «особую опричнину» царя, они говорят о пятистах «молодых людях»[1737]. Такую же цифру называет и Штаден, говоря о том, что Марья Темрюковна «подала великому князю совет, чтобы отобрал он для себя из своего народа 500 стрелков»[1738].

Если Штаден пишет о плане создания опричного корпуса, то Шлихтинг сообщает, что осенью 1570 г. царь уже содержал «около восьмисот» опричников[1739].

С другой стороны, доподлинно известно, что опричное войско состояло к 1567 г. из трех, а к 1569 г. — из пяти полков, т. е. его численность намного превосходила даже тысячу человек и, по данным В.Б. Кобрина, достигала 4500–5000 человек[1740]. В чем же причины такого несоответствия с показаниями иностранцев? Вероятнее всего, последние имеют в виду не всю опричную армию, а опричный двор Ивана IV. Но если так, то число опричных военачальников, выявленных В.Б. Кобриным, составит значительный процент этого двора, т. е. примерно его одну треть.

Конечно, В.Б. Кобрину не удалось избежать отдельных промахов. Но они носят частный характер и не могут повлиять на общую картину» Так, В.Б. Кобрин отказался от помещения в список несомненных опричников, известных по писцовой книге Шелонской пятины 1571 г.[1741], и некоторых других[1742] на том основании, что наши сведения об этих лицах не дополняются разрядными данными.

В.Б. Кобрин недостаточное внимание уделил сообщению Генриха Штадена о казни «начальных людей из опричнины»[1743]. А этот рассказ позволяет пополнить его список рядом опричников: маршалк Булат — это Булат Дмитриевич Арцыбашев[1744] (которого считал опричным деятелем еще С.Б. Веселовский), князь Андрей (Федорович?) Овцын (у Кобрина есть И.Д. Овцын), стрелецкий голова Курака Унковский, «Иван Зобатый» (? Чеботов) и дьяк Посник Суворов (поместный)[1745]. Об инициаторе опричнины боярине В.М. Юрьеве говорилось в главе III. Опричниками были воевода Михаил Белкин, упоминаемый в опричном разряде 1565 г.[1746], и князь Григорий Вяземский, производивший размежевание земель в опричном Поморье[1747]. В опричнину, несомненно входил уже в 1568–1569 гг. Образец Малыгин, получивший ярославские земли дьяка Никиты Мотовилова[1748]. Известного четвертного дьяка Федора Рылова также следует включить в состав деятелей государева удела[1749]. Посланных в Англию в 1569 г. дьяка Семена Савостьянова и подьячего Андрея Григорьева[1750] следует считать опричными людьми, ибо именно Слобода ведала отношениями с Англией. Ездивший в 1568–1569 гг. в Швецию Василий Иванович Наумов (дворовый сын боярский по Коломне) также, очевидно, входил в опричный двор[1751]. Входил в опричнину, несомненно, Дмитрий Андреевич Замыцкий; ему вместе с опричником Е.М. Пушкиным в июле 1572 г. царь послал в Старицу грамоту по военно-служилым вопросам[1752]. Дьяк Никита Титов подписал грамоту 27 января 1569 г., присланную из опричнины[1753]. В.И. Корецкий считает опричником Федора Ошанина (опричником был В.Ф. Ошанин)[1754] который отвозил в 1570 г. из Новгорода в Москву опального архиепископа Пимена[1755]. Наконец, нет в списке В.Б. Кобрина Михайла Тимофеевича Плещеева, одного из поручителей по опричнике З.И. Очине-Плещееве[1756]. В писцовой книге по Рузе 1567–1569 гг. упоминаются опричники Василий Титов, Андрей Иванович и Иван Иванович Унковские[1757].

Один источник совершенно выпал из поля зрения В.Б. Кобрина — это октябрьский свадебный разряд 1571 г. Ивана Грозного[1758]. Свадьбы царя Ивана с Марфой Собакиной и его старшего сына с Евдокией Сабуровой (13 ноября) происходили, по всей вероятности, в Александровой слободе[1759]. На них присутствовало 26 видных опричников (в том числе Малюта Скуратов, Богдан Бельский, трое Годуновых, И.С. Черемисинов и Ф.М. Трубецкой). Из состава земской знати мы находим только дьяков Щелкаловых (которые, впрочем, после июньских казней 1570 г. все время упоминаются среди приближенных к царю лиц) и боярина И.В. Шереметева Меньшого. Другие участники свадебных пиршеств в составе земских людей не числятся. Это — около полутора десятков родичей опричников[1760], примерно столько же малозначительных лиц[1761] и детей боярских из свиты царицы[1762]. Таким образом, это несомненно опричный разряд. В нем, кстати, упоминается с десяток Собакиных (в том числе боярин B.C. Собакин, окольничий Г.С. Собакин, кравчий К.В. Собакин)[1763], которые, очевидно, также входили в состав опричнины.

Вероятно, опричниками стали и новые родичи царевича Ивана Ивановича — Сабуровы. На свадьбе присутствовали Григорий Папин сын и Иван Васильев сын Борисова Сабуровы. О том, что З.И. Сабуров и Б.Ю. Сабуров были опричниками, писал еще С.Б. Веселовский[1764]. Следует также принять гипотезу Л.М. Сухотина, считавшего, что опричником сделался В.Б. Сабуров, получивший осенью 1572 г. боярское звание[1765].

Состав опричников, выявленный В.Б. Кобриным, несколько отличается от выкладок Л.М. Сухотина[1766]. Последний перечислил 288 опричников, причем 67 человек у Кобрина не встречаются. Однако 9 человек помещены Сухотиным в список по явному недоразумению[1767]. О принадлежности двух лиц нет никаких прямых данных[1768]. Не вполне ясно отношение к опричнине татарского царевича Михаила Кайбулича. С одной стороны, он владел вошедшим в опричнину Юрьевом Повольским, а в зимнем разряде 1571/ 72 г. и весеннем 1572 г. в сопровождении царя он упоминался непосредственно перед боярами «из опричнины»[1769]. Но, с другой стороны, в 1571–1572 гг. Михаил Кайбулич возглавлял земскую Боярскую думу[1770]. Опричником был боярин И.А. Бутурлин[1771].

Возможно, был опричником дьяк Василий Щербина, оставленный Иваном IV летом 1572 г. в Новгороде вместе с наместником князем С.Д. Пронским и дьяком Посником Суворовым[1772].

Особенно следует остановиться на весеннем разряде 1572 г.[1773] Около 33 человек из участников этого похода Л.М. Сухотин включает в число опричников, а В.Б. Кобрин — нет[1774]. Речь идет о непосредственном окружении царя, аналогичном опричному окружению осенью 1570 г. и зимнего похода 1571/72 г.[1775] Однако весной 1572 г. были налицо явные признаки постепенного смешения опричных и земских служилых людей. Поэтому необходим анализ разряда по существу. В нем прежде всего бросается в глаза «засилье» опричников. До 40 человек упомянуто в списке В.Б. Кобрина. Из числа отсутствующих 39 человек четверо нами отнесены к опричникам по другим основаниям, а родичи девяти или 12 (если считать Осорьиных) несомненно, служили в государеве уделе. Причем только двое ранее упоминались в земских разрядах: И.Г. Зюзин (до 1566 г.) и А.Г. Колтовский[1776]. Впрочем, четверо Колтовских скорее всего были опричниками уже весной 1572 г., когда царь Иван вступил в четвертый брак с Анной Колтовской. Словом, явно земских людей в весеннем разряде 1572 г. не обнаруживается[1777]. Все это позволяет рассматривать этот разряд как опричный.

Один источник по истории личного состава опричников вызывает сильные сомнения. Это список фамилий опричников, который приводит в своих «Мемуарах» князь П.В. Долгоруков, полученный им от П.Ф. Карабанова[1778]. Наличие в списке многих фамилий явно более позднего происхождения заставляет воздержаться пока от использования его при изучении состава опричников.

Наличие специальной работы В.Б. Кобрина избавляет от необходимости всесторонне характеризовать социальный состав опричнины и позволяет ограничиться лишь важными моментами или вопросами, требующими еще дополнительного исследования.

Основу опричной гвардии составляет государев двор. Именно поэтому больше половины лиц, занесенных В.Б. Кобриным в список опричников в середине XVI в., входили в число дворовых детей боярских. Двор уже накануне опричнины постепенно становился наиболее надежной опорой царской власти. В февральском разряде 1563 г. особенно отмечены «дворовые бояре и воеводы» П.И. Горенский и дьяк Андрей Васильев[1779]. Дворовые воеводы И.П. Яковлев, П.И. Горенский возглавляли государев полк под Полоцком в 1563 г.[1780] П.И. Горенского и А. Васильева мы находим в составе регентского совета 1562 г. Осенью 1564 г. «двор», т. е. дворовое войско, находился под командованием И.П. Яковлева, князя Андрея Хованского, князя Антона Ромодановского, И.П. Федорова, князя И.М. Хворостинина, Д.Г. Плещеева, A.A. и В.А. Бутурлиных, князя Ивана Канбарова, князя И.А. Шуйского[1781]. Впрочем, опричный двор должен был строиться на других основаниях, чем старый: тщательный отбор лиц в его состав и государева воля являлись непременным дополнением к старым родословно-служебным основаниям. Именно в этой связи, очевидно, около 1561 г. прекращено ведение старой Дворовой тетради, не удовлетворявшей новых запросов правительства Ивана IV[1782].

Создавая себе опричнину и персонально отбирая наиболее преданных ему лиц из господствующего класса, Иван Грозный смело выдвигал новых людей из числа городового дворянства, ранее не игравших никакой заметной роли в армии и государственном аппарате[1783]. Но это явление нельзя сколько-нибудь переоценивать. В опричнину входили также представители большинства знатных княжеских и боярских фамилий: тут были князья Барятинские, Барбашины, Вяземские, Засекины, Одоевские, Ростовские, Пронские, Телятевские, Трубецкие, Хворостинины, Щербатовы, а также многие лица из старомосковских боярских фамилий: Бутурлины, Воронцовы, Годуновы, Колычевы, Плещеевы, Салтыковы, Юрьевы, Яковлевы.

Впрочем, и факт меньшей «аристократичности» опричников еще сам по себе ничего не означает: ведь и удельный князь не мог похвастаться таким обилием аристократических фамилий, которые входили в двор Ивана III или Василия III. К тому же и княжата были разные и по своему служилому и земельному положению.

В.Б. Кобрин считает возможным принять гипотезу Н.П. Павлова-Сильванского о том, что некоторых княжат Грозный брал в опричнину как бы в превентивных целях: чтобы держать рядом с собой неблагонадежных лиц[1784]. Это допущение противоречит основной цели создания опричного корпуса как наиболее преданного царю войска. Уничтожая подозреваемого в измене Филиппа Колычева, Иван IV продолжал держать в приближении Василия и Федора Умных-Колычевых потому, что оба названных деятеля проявили себя как верные сподвижники царя по борьбе с его политическими противниками[1785]. То же было и в других случаях.

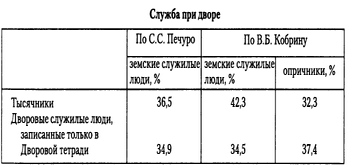

Уже Г.Н. Бибиков[1786], а за ним В.Б. Кобрин ставили перед собой задачу выяснения территориальных связей опричников. Наблюдения обоих авторов продвинули вперед решение этой задачи, но не исчерпали ее целиком. Дело в том, что первый исследователь не имел в своем распоряжении полного текста Дворовой тетради 50-х годов XVI в. и в основном руководствовался данными Тысячной книги 1550 г., т. е. не знал материалов по значительной части государева двора и не учитывал более поздних перемещений служилых лиц. В.Б. Кобрин слишком широко привлек позднейший материал писцовых книг главным образом за послеопричные годы. Это лишило его возможности определить, из каких же уездов служилые люди попали в опричнину, ибо данные 70-х годов вследствие опричной мобилизации земель не могут достаточно четко показывать служило-земельное положение дворянства до 1565 г.[1787] Ниже мы приводим таблицу, характеризующую служилые и земельные связи опричников и основанную на данных Дворовой тетради, пополненных недостающими в ней сведениями Тысячной книги. При этом берем данные лишь о тех уездах, по которым тот или иной опричник (или его ближайшие родичи — отец, братья) служил.

Таблица 4.

Итак, в командный состав опричнины входили 157 человек из 33 городов страны, причем из военно-служилых корпораций пяти опричных (для 1565 г.) городов вышло всего 33 человека[1788]. Подавляющее большинство опричников, следовательно, происходило из земских уездов, а не из опричных (как думал Г.Н. Бибиков[1789]). Сходная картина обнаруживается и при анализе служилых людей из земщины. По наблюдениям С.С. Печуро, из 186 человек 29 служили по городам, взятым в опричнину в 1565 г., а 4 — по Костроме[1790]. Создавая свой опричный корпус, Иван IV руководствовался не служилой и земельной связью того или иного сына боярского с опричными уездами, а совершенно другими мотивами. Становясь опричником, служилый человек мог и не переходить в состав землевладельцев опричных уездов, сохраняя свои старые земельные и служилые связи[1791]. Пожалование в опричном уезде в таком случае являлось лишь дополнением к основным владениям служилого человека[1792].

В составе опричнины преобладают землевладельцы замосковного центра, издавна являвшиеся опорой самодержавной власти. Вязьмичи и можаичи наиболее заинтересованы были в безопасности западных рубежей Русского государства и должны были быть наиболее активными участниками Ливонской войны[1793]. Вместе с тем, как обратил внимание В.Б. Кобрин, царь Иван охотно брал в опричники людей, слабо связанных с коренным населением России, — татарских и черкасских мурз, немцев, выходцев из Литвы (из «литвы дворовой» происходили князья Вяземские, Д.А. Друцкий, А.Д. Заборовский, Пивовы)[1794]. Зато новгородцы и псковичи, все время находившиеся у царя под подозрением, начисто отсутствуют в составе государева двора.

Р.Г. Скрынников опровергает изложенные выводы на том основании, что мной изучены сведения лишь о 157 лицах, а не о всей тысяче дворян-опричников[1795]. Но ведь об остальных мы просто ничего не знаем. Почему персональный принцип отбора «вовсе не применим к служилой мелкоте» — остается неясным. Ссылка Р.Г. Скрынникова на современников-иностранцев не имеет существенного значения ввиду слишком общего характера их сообщений. Р.Г. Скрынников подсчитал, что в походе 1572 г. против крымских татар из опричных уездов участвовало 967 дворян, а так как данные по Белеву и Вологде отсутствуют, то он сделал вывод, что в походе 1572 г. опричная тысяча «участвовала почти что в полном составе»[1796]. Но в данном случае автор просто играет с цифрами, а не исследует их. Ведь по опричным уездам могли служить и не опричники, а опричники могли иметь владения и в неопричных уездах. Таким образом, нет никаких данных считать всех (или даже большинство) 967 дворян опричниками.

Опричники явились верной опорой царя Ивана IV в борьбе с его политическими противниками. За 1565–1569 гг. ни один видный деятель из состава государева удела не был казнен. Только в 1570–1572 гг. казнили, постригли в монахи и отправили в ссылку 14 видных опричников[1797]. В это время, как это установил В.Б.Кобрин, на смену старомосковскому боярству, возглавлявшему опричнину, пришли новые лица[1798].

Для понимания сущности опричной политики важно установить черты, роднившие и отличавшие опричников и земских служилых людей. В.Б. Кобрин приходит к выводу, что «состав опричного двора был несколько «худороднее» доопричного и, главное, современного ему земского»[1799]. Это предположение нуждается в некоторых ограничениях. В распоряжении автора крайне незначительный цифровой материал, да и процентное расхождение получается минимальное. К тому же В.Б. Кобрин при подсчетах земских людей использует сокращенный текст разрядов (Синбирский сборник), оставляя в стороне пространную редакцию, в которой, конечно, менее знатных земщиков гораздо больше.

С.С. Печуро, привлекшая к исследованию все разрядные книги, сделала несколько иные выводы[1800].

Таблица 5

Таблица 6

Приведенные таблицы показывают, что процент дворовых служилых людей в опричнине был больше, чем в земщине. Больше опричников начало свою службу в годы боярского правления, а земских служилых людей — в годы опричнины. Все это в общем понятно: отбор в состав государевой гвардии был тщательным; служилую годность и воинский опыт учитывали, конечно, в первую очередь. Впрочем, различия в социальном составе опричников и земских людей не столь велики. Перед нами в основном те же круги класса феодалов, которые выдвинулись уже в середине XVI в.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ