Оркестр (рассказ сына)

Обычно я стараюсь выехать на работу с первой электричкой, что-то около половины пятого утра. Поезд из Текстильщиков до Курского вокзала доставляет меня за десять минут. В это время в поездах и на улицах свободно и спокойно, телефоны в лаборатории молчат, и можно несколько часов заняться настоящим делом. Я люблю свою профессию радиоконструктора, иначе чего бы я вставал в такую рань. Без этой работы я не мыслю себе жизни.

А в то июньское утро я приехал на Курский вокзал около десяти часов. Сошёл с поезда и сразу попал в людскую круговерть, которая увлекла меня навстречу маршевой музыке.

Когда-то в детстве па первомайской демонстрации в Смоленске, услышав звуки марша, я обмирал от восторга, останавливался, а потом со всех ног нёсся за оркестром. Это радостное состояние невозможно ощутить, слушая оркестр по радио или записанным на плёнку, его можно почувствовать, только шагая с оркестром рядом.

И сейчас меня потянуло к нему. Вижу, в окружении армии родителей движется батальон пионеров, отъезжающих на летний отдых. Духовой оркестр впереди. Пристроился, пригляделся к музыкантам Играют без нот. На груди покачиваются и позвякивают медали. У кого «За оборону Ленинграда», у кого — Севастополя, Северного Кавказа, Советского Заполярья, «За взятие Будапешта», Кенигсберга, Вены…

Все музыканты постарше меня лет на пять — десять. У фанфарного трубача нет руки, пустой левый рукав заправлен под ремень, второй трубач — на костыле, у флейтиста четыре нашивки — за тяжёлые ранения. Прикинул — все их награды, вместе взятые, превысили бы количество нотных знаков исполняемой песни.

А по перрону, освещая его белизной рубашек, огоньками галстуков, сиянием глаз, шагают пионеры, рота за ротой, взвод за взводом… нет, простите, отряд за отрядом, звено за звеном…

Да сегодня же 22 июня!

«Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры дети рабочих!»

Столько лет прошло, а песня эта берёт за душу, и так хочется сбросить с себя груз лет и недугов.

— Куда отправляются пионеры? — спросил я музыканта, когда он опустил свою флейту.

— В Бердянск, в пионерлагерь.

Сердце бешено забилось.

— В Мерликовую балку?

Но флейтист приложил мундштук к губам, мигнул карим глазом, подал знак, и оркестр грянул: «…До старта остаётся четырнадцать минут».

Началась посадка в вагоны.

Этой песни в мои пионерские годы мы не знали. Не было её и не могло быть. Будущий Колумб Вселенной, мой земляк Юра Гагарин, учился тогда мастерить бумажного змея, мечтая запустить его выше облаков, и готовился идти в первый класс школы. А мы тогда усваивали на уроках химии, что атом — самая малая и неделимая частица вещества.

Да. Это было 22 июня 1941 года…

На рассвете меня разбудили петухи. Обыкновенные деревенские петухи, которых на улице Горького в Москве не услышишь. Загоготали гуси, закудахтали куры. В этот оркестр вступили ударные звуки топора. Я натянул одеяло на голову, а потом отбросил его, сел на кровати и стал соображать. Итак, окончен восьмой класс.

Только вчера утром мы переехали на дачу. Сняли деревенский домик на берегу Истры. Целый день помогали бабушке и тёте Нюше разбирать вещи, мыть, прибирать.

А сегодня мы с Мишкой отправляемся на Азовское море. Я подбежал к кровати приятеля и стал по его голой пятке выстукивать пальцем точки и тире: «Пора… вставай!» Мишка брыкнулся и, не открывая глаз, простучал по спинке кровати азбукой Морзе: «Отстань!»

— Миш, ты что, забыл, какой сегодня день? — спросил я.

— Какой-какой, дай поспать. — Мишка сунул голову под подушку.

— Двадцать второе июня. Сегодня мы едем в пионерский лагерь. А нам ещё надо успеть вскопать грядки, посадить лук, укроп, салат и разный прочий винегрет. Вернёмся из лагеря, будем пожинать урожай.

Мишка высунул заспанное лицо, разулыбался во весь рот, сел на кровати, зевнул.

— А который час?

— Не знаю, — ответил я. — Будильник у бабушки в комнате, а мама с папой ещё спят. Пойдём копать, слышишь, вся живность поёт, гогочет, и солнце уже светит вовсю.

Я глянул в окно. Солнце лохматое, словно непричёсанное, пробивалось сквозь берёзовые ажурные кроны.

— Ух ты! Пионерлагерь… Море… Девятый вал сбивает тебя с ног.

Мишка запустил в меня подушкой. Я ответил тем же. Началась бомбардировка подушками.

Бабушка услышала нашу возню, заглянула в комнату.

— Тише вы, маму разбудите.

— А папа уже встал? — спросил я.

— Опять застрял, не приехал. А ведь сегодня воскресенье…

Мы с Мишкой вышли в сени, взяли по лопате и пошли вскапывать огород.

Огород был всего в четыре грядки. Земля влажная, рыхлая и такая пахучая.

Я воткнул лопату в грядку.

— Знаешь, Миш, мне вдруг стало грустно оттого, что я последний раз в жизни еду в пионерлагерь.

Мишка снисходительно усмехнулся:

— Тебе хочется остаться пионером до седых волос?

— Но ведь никогда это больше не повторится, а взрослыми мы будем до конца наших дней, — заметил я.

— Я раньше не подозревал в тебе сентиментальности, — солидно произнёс Миша. Он был на полгода старше меня и ехал в пионерлагерь только из товарищеской солидарности.

Мы наконец вскопали, выровняли грядки.

Бабушка дала нам лук, семена, показала, что и где сажать.

Вышла на крыльцо мама в халате, босиком, волосы закручены на бумажки.

— Куда же наш папка девался? — спросила она. — Обещал приехать не позже двенадцати ночи, а сейчас уже шестой час утра.

— Едет, едет! — закричали мы с Мишей, завидев в клубах пыли машину на дороге.

— Наконец-то, — обрадовалась мама, а бабушка поспешила в сени разжигать керогаз, варить кофе.

Машина остановилась, из неё вышел красноармеец.

— Товарищ старший лейтенант, вас требуют немедленно в штаб, — откозырял шофёр.

А старший лейтенант, то есть моя мама, стоит в голубом халате, с бумажными завёртками на голове и вовсе не похожа на лейтенанта, тем более на старшего.

— Сию минуту! — ответила она и побежала внутрь избы.

— Случилось что-нибудь? — спросила бабушка. — Война?

— Не могу знать, — ответил красноармеец.

Мама распахнула окно.

Мальчики, собирайтесь-ка живо, я вас по пути заброшу домой.

Наши рюкзаки были упакованы ещё накануне. Мы с Мишей быстро натянули рубашки и брюки, а пионерские галстуки прилаживали под воротником уже в машине. Тогда вместо узла пионерский галстук скреплялся зажимом. Мама в гимнастёрке, подпоясана ремнём, на петлице воротника три кубика. Она расчесала свои кудряшки, натянула на голову берет.

Ехали молча. На улице Горького, возле нашего дома, шофёр притормозил, мы с Мишей выскочили из машины, мама крикнула нам вслед:

— Не забудьте позавтракать, в буфете хлеб, масло, яйца, сыр. Сидите дома и ждите моего звонка.

Мы с Мишей вскипятили чайник, я поджарил яичницу-глазунью, заправились, взяли по горсти ирисок и устроились на подоконнике. Никакой, конечно, войны и никакой тревоги. Сверху видно, как по улицам движутся, словно плывут, автобусы, велосипедисты жмутся к тротуарам, пешеходы с рюкзаками, и все спешат в сторону Белорусского вокзала, за город, на отдых.

День тёплый, солнечный. Я включил радиоприёмник. Передавали музыку, песни, читали стихи. Телефон молчал.

Мы лежали с Мишей на подоконнике, болтая ногами, перестукивались, зубы у обоих склеились ирисками.

Дом наш на углу, и на перекрёстке всегда стоит милиционер-регулировщик.

— Как ловко орудует своей палочкой, как жонглёр, — восхищённо заметил Миша.

— Это что! Вот мы пойдём с тобой на Красную площадь. Там возле храма Василия Блаженного стоит регулировщик на круглой подставке, так его со всей Москвы приезжают смотреть. Иностранные туристы его фотографируют, для кино снимают.

В это время пришёл сменщик регулировщика.

— Миш, — толкнул я локтем приятеля, — смотри, у милиционера на плече карабин. Почему?

Миша пожал плечами.

— Может, ловят какого-нибудь преступника?

И вдруг разом оборвалась на полуфразе песня, и из громкоговорителей на улицах, по радио в квартире зазвучал голос диктора: «Граждане Советского Союза! Через несколько минут будет передаваться важное правительственное сообщение. Слушайте все. Слушайте все…»

Мы с Мишкой вцепились в подоконник обеими руками… На улице всё замерло, всё остановилось, как в стоп-кадре.

Эти несколько минут показались вечностью.

Наконец раздался размеренный, суровый голос:

«Сегодня, в четыре часа утра… без объявления войны германские войска напали на нашу страну…»

Война… война…

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Война… война…

Люди выходили из автобусов, переходили на другую сторону улицы, чтобы ехать обратно домой, велосипедисты и пешеходы с рюкзаками тоже поворачивали назад. Никто не бежал, не кричал. Все только словно ближе придвинулись друг к другу, говорили вполголоса.

Меня это сообщение ошеломило и взорвало злостью. Фашистская Германия напала на нас, значит, Гитлеру скоро каюк. Слово «капут» вошло в обиход позднее.

— Ну и зададим же мы фашистам, — кувыркался Мишка на диване. — Ну и зададим. Будет знать Гитлер, как совать своё свиное рыло в наш советский огород.

И я был того же мнения.

— Может быть, отложат нашу поездку? Поедем после победы, — высказал Миша предположение.

— Эх, не доросли мы с тобой малость. Мне даже в пионерлагерь ехать расхотелось, — признался я.

— Но ты же несколько часов назад жалел, что в последний раз едешь в пионерлагерь, — резонно заметил Миша.

— То было другое время — несколько часов назад. Мы копали грядки и не знали, что идёт война. Бомбили друг друга подушками, а фашисты сбрасывали бомбы на наши города.

Задребезжал телефон.

Я схватил трубку… Звонил папа.

— Ты слыхал, сынок? — спросил он.

— Да, — ответил я, задыхаясь от волнения, — слыхал. Пап, правда, здорово? Теперь Гитлеру конец?

Отец помолчал и потом сказал негромко и очень серьёзно:

— Война — большая беда. Гитлеровцы ворвались на нашу землю. Бои идут вдоль всей западной границы. Мы несём большие жертвы.

— Папа, но мы же победим?

— Безусловно, — твёрдо ответил отец. — Но победа будет нелёгкой. Нелёгкой, — повторил он с ударением. — Я позвоню сейчас в Ленинград и спрошу Мишиных родителей, как быть с ним — отправлять в пионерлагерь или в Ленинград.

Я передал Мише трубку.

— Скажите, пожалуйста, папе и маме, что я хочу в пионерлагерь. Очень хочу. Ведь это последний раз в жизни. Потом мы будем взрослыми, — повторил он мои же слова.

Через час папа позвонил снова.

— Миша поедет сегодня в Ленинград. Так хотят его родители. А ты, если не возражаешь, поедешь в пионерлагерь.

— Да, конечно, — ответил я.

Мы с Мишей приуныли. Жаль было расставаться в такой час. Хотелось вместе дождаться победы. Мы шесть лет просидели с Мишей за одной партой в ленинградской школе, вместе занимались в кружке радиолюбителей, вместе ездили в пионерский лагерь. Седьмой и восьмой классы я заканчивал в Москве, куда перевели на работу моих родителей.

Договорились с Мишей, что, вернувшись из лагеря, я приеду к нему в Ленинград. Август проведём вместе. В том, что война к тому времени закончится, мы не сомневались.

…Через несколько часов пионеры выстроились у клуба. Я оказался в 13-м отряде старших — «последних пионеров». Он был замыкающим. Где-то впереди играл оркестр. Мы двинулись. Родители, обгоняя друг друга, шли по тротуару. Остановились автомобили, давая дорогу пионерам. Шагаем по Садовому кольцу к Курскому вокзалу. А впереди — оркестр, и все мы подчиняемся ему. Он ведёт вперёд, к победе.

На перроне пятьсот пионеров выстроились, как на военном параде, а родители, которым предстояло одним уже сегодня, другим завтра встать на защиту Родины, метались по перрону, разыскивая своих детей… Отец по-мужски пожал мне руку, прижал к себе, мама долго целовала меня. Маленькая вспышка досады обожгла моё сердце из-за блеснувших на глазах бабушки слёз. Я не знал тогда, что не увижу родителей больше трёх лет, что прощаюсь с ними надолго. Никто тогда не знал, что будет Завтра, никто не знал, чем кончится Сегодня.

Мы разместились по вагонам, прилипли носами к окнам. Поезд тронулся. В наступивших сумерках мелькали руки, много, много родительских рук.

Угасали звуки оркестра, сгущались сумерки, но нигде не было видно огней. В вагонах под потолком загорелись синие лампочки, окна были наглухо зашторены.

Начальник пионерского лагеря Алексей Михеевич прошёлся по вагонам, и все задавали ему один и тот же вопрос — как дела на фронте, куда продвинулась наша Красная Армия.

Алексей Михеевич отвечал:

— Точных сведений не имею. Идут ожесточённые бои. Но знаю твёрдо: мы победим!

— Ура-а-а! — кричали мы в ответ.

Ночью спали плохо. Перешёптывались, и, конечно, все разговоры были только о войне, и все мы были уверены, что не успеем доехать до Осипенко (так тогда назывался Бердянск), как враг будет разбит в пух и прах…

Море встретило нас ласково, пологими волнами, отсвечивающими голубым атласом на солнце. Мальчики из 13-го отряда разместились в крайней палатке возле аэродрома, на котором расположились шесть истребителей МИГ-1. Мы с гордостью поглядывали па них, считая их солидной защитой не только города, лагеря, но и всего Азовского моря.

На торжественное открытие пионерлагеря пришли лётчики, прибыл духовой оркестр. Под руководством Алексея Михеевича сооружали костёр. Таких костров я ни в одном пионерском лагере не видел. Поджигали его сразу с нескольких сторон, и змейки пламени ползли по сухим стеблям кукурузы, соединялись в огненный сноп, высоко в темноту поднималась алая ёлка огня, от которой летели игольчатые искры и расцвечивали небо звёздами, а оркестр исполнял: «…ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней». И пятьсот пионеров, вожатые-комсомольцы и лётчики пели эту песню с особым подъёмом, с непоколебимой верой в нашу победу.

Потом я видел только костры войны…

Строем ходили купаться в море. Наблюдали, как рыбаки оснащали свои сейнеры какими-то новыми сетями и устройствами. Все они были одеты в морские тельняшки.

— Теперь мы приписаны к Азовскому военному флоту, будем ловить не рыбку, а фашистские мины, — объясняли они нам.

По вечерам к нам приходили лётчики, мы устраивали для них самодеятельные концерты, вместе пели песни, расспрашивали их о положении на фронтах, а они передавали слово в слово сводки Совинформбюро, которые мы сами слушали по радио. Нам хотелось знать больше. Лётчики пожимали плечами. Мы понимали: военная тайна. Эти встречи продолжались недолго. На город стали падать бомбы. Однажды мы недосчитались на аэродроме одного самолёта, потом не стало ещё двух… Лагерь был затемнён. Костров не разводили. Ночью, высунувшись из-под полога палатки, мы видели яркие пунктиры трассирующих пуль, по небу шарили два светлых клинка прожекторных лучей. Иногда эти клинки скрещивались и засекали вражеский самолёт. От него отделялась чёрная точка, прочёркивала небо, падала в море, раздавался глухой взрыв, и всплескивалась высокая водяная чаша.

Перестали приходить лётчики. Один за другим покидали лагерь наши пионервожатые-юноши: их призывали на службу в армию. Как мы завидовали этим комсомольцам! Мы, старшие пионеры, с утра до вечера копали вокруг лагеря траншеи. По ночам всё чаще стал раздаваться заунывный сигнал воздушной тревоги, почему-то напоминавший мне крик испуганного петуха. Мы вытаскивали из палаток малышей и, полусонных, испуганных, тащили в укрытие.

Мы были уже в зоне войны. Как я тогда горел желанием получить в руки автомат, прицелиться в самую сердцевину проклятой гитлеровской свастики и увидеть, как от моей пули, кувыркаясь, падает в море фашистский самолёт. А Алексей Михеевич поручал нам, старшим, по очереди заниматься младшими, водить с ними хороводы, разучивать новые песни, заниматься физкультурой, следить, чтобы они не объедались незрелыми абрикосами и шелковицей…

На лагерной площади появился стенд с надписью: «Отличники-пионеры по оборонительным сооружениям». Среди других я увидел свою фотографию. Обрадовался? Нет — разозлился. Я работал так, как и все. В нашем отряде были ребята и помоложе меня, и поменьше ростом. Я страсть как не люблю, когда меня выставляют напоказ, как пай-мальчика. Не люблю, когда ругают. Я ковырнул перочинным ножом свою фотографию и сунул её в карман. По моим понятиям, отличником в лагере был один наш начальник, Алексей Михеевич. Он всё это время почти не спал и ел на ходу, осунулся, похудел. Мы понимали, что он отвечает за нашу судьбу — за пятьсот пионерских душ. Он был улыбчив, любил шутку, но умел быть строгим и требовательным. Слушались его беспрекословно, верили ему и очень любили. Он приглашал к работе, как к игре: «А ну-ка, ребятки, давайте-ка сдвинем это бревно. Его ни одна бомба не прошибёт». И мы хором кричали: «Эй, ухнем, ещё раз, ещё раз, сама пойдёт». И бревно ложилось поперёк траншеи.

Он был обязан доставить нас в Москву в целости и сохранности. Бегал в город, раздобывал вагоны, доставал для нас продовольствие, лекарства. Дорога через Харьков, по которой мы ехали в Осипенко, была уже перерезана. Везли нас обратно окружными путями, держали сутками в тупиках, чтобы пропустить военные грузы, а для Алексея Михеевича самым важным грузом были мы, ребята. Часто раздавался звук сирены, поезд тормозил, и мы скатывались из теплушек в кюветы и вжимались в землю. Я чувствовал, как содрогается земля, физически ощущал её боль, и дымящиеся воронки от взрывов представлялись ранами на родной земле.

Алексей Михеевич доставил нас в Москву, голодных, грязных, но всех до единого, ни одного тяжело больного, ни одного раненого. Он совершил настоящий подвиг.

Мы шагали по Москве и не узнавали её. Теперь уже ряды пионеров теснились к тротуару, уступая дорогу танкам, грузовикам, раскрашенным в зелёнокоричневый цвет. Большие витрины магазинов были завалены мешками с песком, на всех окнах наклеены белые полоски крест-накрест, золотые купола церквей закрашены серой краской…

Дома меня встретила бабушка.

Я готовился к слезам, охам и ахам. Но бабушка просто крепко обняла меня. Запавшие глаза её были сухи. Родители мои уехали через несколько дней после моего отъезда — это я знал из бабушкиного письма.

— Где сейчас папа с мамой? — спросил я.

— В энской части, — серьёзно ответила бабушка. — Все наши в энских частях. — И по грустинке, которая мелькнула в её глазах, я понял, что она беспокоится и о судьбе своих сыновей — моих дядей, которые в первый же день войны ушли на фронт.

В нашей квартире все окна были выбиты, одна оконная рама и вовсе была выворочена.

— За нашим домом бомба упала, так у нас взрывной волной все стёкла вышибло, и наклейки на окнах не помогли, — объяснила бабушка. — Иди в ванную, вымойся как следует. Колонку я затопила последний раз, больше дров нет.

Я схватил со стола кусок хлеба и побежал в ванную. Ну и грязен же я был!

А потом уселся за стол на кухне и обеими руками заталкивал в рот хлеб, колбасу.

— Да не давись ты, прожёвывай как следует, — говорила бабушка.

От ванны и еды меня совсем разморило, и я свалился спать. На кухне стояла бабушкина кровать, и для меня была приготовлена раскладушка. К окну было прибито ватное одеяло, которое на день откидывалось.

Когда я проснулся, бабушка гладила моё бельишко, которое уже успела выстирать.

— Я хочу побродить по Москве, посмотреть, какой она стала, — сказал я.

— Пойдём вместе, — предложила бабушка. — И имей в виду, что Москва на военном положении. Вечером без пропуска ходить нельзя, и «он» прилетает почти каждый вечер около десяти часов.

— Кто это «он»? — спросил я.

— Кто? Гитлер. Но не очень-то «он» разгуливается, наша зенитная артиллерия бьёт метко, и только некоторые самолёты прорываются. Сегодня я дежурю во дворе, — сказала веско бабушка, — женщины — во дворе, мужчины — на крыше.

— Значит, я буду дежурить на крыше, — решил я.

Мы вышли на улицу. По мостовой двигалась колонна автомашин, и в них покачивались какие-то странные фигуры, закутанные в этот жаркий день в войлок и рогожу.

— Это вывозят музейные ценности — скульптуры, картины, чтобы они не погибли от бомб, — объяснила бабушка.

Подошли к Охотному ряду. Перед гостиницей «Москва» люди большими кистями, больше похожими на мётлы, раскрашивали площадь. Я пригляделся: макая кисти в вёдра с краской, на площади рисуют купы деревьев, крыши домов.

— А, это чтобы фашисты сверху не узнали Москву, — догадался я.

— Да, все площади разрисованы. Большие художники работают над этим, — подтвердила бабушка. — Но «он» днём не прилетает, норовит ночью, тайком, воровским манером.

Около двух месяцев прошло после начала войны, но как всё изменилось. Изменился и я сам. Детские наивные представления о лёгкости победы сменились тревогой, и я понимал, что не смогу остаться в стороне. Моя родина — Смоленск — в руках фашистов. Я представил себе фашистских солдат во дворе нашего дома на Кукуевке и ужаснулся.

Вернулись домой. Бабушка сказала, что скоро мне надо идти в школу, чтобы я приготовил учебники.

— Учиться-то надо, обязательно надо, — сказала она, словно угадав мои мысли. — Не победить мы не можем, жизнь будет продолжаться. Стране будут нужны грамотные люди, специалисты, учёные… Я тоже займусь делом. Ждала, пока ты вернёшься. Пойду работать в госпиталь, не зря же я курсы медсестёр кончила.

— Но бабушек в армию не берут, — возразил я.

— Это я для тебя бабушка, — рассердилась она, — а мне пятьдесят три года, не такая уж древняя и на здоровье не жалуюсь.

— Извини, я не хотел тебя обидеть.

У меня тоже был свой план. Мама с папой оставили мне записку. Краткую, но выразительную:

«Береги бабушку. Учись.

Надеемся на скорую встречу.

Целуем. Мама. Папа».

Радиоприёмника в доме не было. Целый день был включён репродуктор, по которому передавали сводки Совинформбюро, объявляли тревогу и отбой. У меня был только радиоключ, на котором я стал тренироваться, набивая руку. Я выбивал ключом точки и тире: «Смерть немецким захватчикам! Знай, бесноватый Гитлер, что мы победим. Мы победим!» Я выстукивал письма папе и маме. Выстукивал убедительные доводы бабушке. Но то, что я выстукивал, слышал и понимал я один. В эфир мои точки и тире не неслись. Бабушка азбуку Морзе не знала. А я тренировался упорно и вынашивал свой план.

Почти каждый вечер раздавался сигнал тревоги и слышался размеренный, вовсе не тревожный, твёрдый голос Левитана: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Бабушка умоляла спускаться с ней в бомбоубежище, но я спешил на крышу. Только однажды на наш дом посыпались зажигалки. Продолговатые бомбы вертелись как бешеные. Схватив одну за «хвост», я со злобной радостью вкрутил её раскалённую шипящую головку в мокрый песок в ведре.

С крыши соседнего дома строчили в воздух зенитные пулемёты.

Днём я бегал в военкомат. Все ребята бегали туда, и нас, школьников, просто выгоняли, говорили, что мы мешаем работать и что у нас одна задача — хорошо учиться.

Комсомольцы из нашей школы ходили в тир, тренировались в стрельбе.

Наступил октябрь. Гитлеровцы были уже в нескольких километрах от нашей дачи, которую мы сняли и на которой прожили только одни сутки. Это же совсем близко от Москвы. Такое трудно было постигнуть.

Явился дежурный по домоуправлению и объявил, что нам с бабушкой надо срочно эвакуироваться, выдал ей какой-то талон: «Вещи возьмите с собой только те, которые можете нести в руках». Воздушную тревогу в эти дни объявляли несколько раз в день и ночью.

Стали собираться. Бабушка с немым вопросом посматривала на меня. Я молчал. Был послушен и покорен. Делал всё, что она просила. Собрали два чемодана и два рюкзака. Бабушка специально положила мои вещи вперемешку со своими. Вымыла посуду, расставила всё по местам, вытерла клеёнку на столе. Я вызвался мыть пол, но она сказала: «Плохая примета, нельзя мыть пол перед отъездом. Мы скоро сюда вернёмся».

Вокруг вокзала и на путях огромная толпа женщин, детей и стариков разыскивала свои поезда и вагоны. Нашли мы с бабушкой в этой невообразимой толчее и свой вагон. Молодая женщина распоряжалась посадкой в теплушку: «Женщины с малыми детьми и старики — на нижние полки, кто помоложе — наверх». Она посмотрела на мою бабушку и распорядилась: «Вам на верхнюю полку».

Посадочная суматоха, шум, споры сменились плачем, рыданиями. Люди словно навеки прощались с Москвой. Тут на помощь молодой женщине, или, как её называли, комиссарше, пришла бабушка. «Вы чего заголосили! Гитлера решили порадовать? С Москвой прощаетесь? — строго и громко сказала она. — Мы ненадолго уезжаем, а Гитлеру в Москве не бывать!»

Постепенно в вагоне наступила тишина. Женщины и дети умаялись за день. Кто-то запел тихо колыбельную: «В няньки я тебе взяла ветер, солнце и орла…»

Бабушка устроила постель, прилегла и вскоре заснула. Я осторожно сунул ей под голову записку, вынул из её сумочки ключи от нашей квартиры, потрогал её косичку, выбившуюся из пучка, поцеловать в щёку не решился — разбужу. Соскользнул с полки.

— Ты куда? — спросила комиссарша. — Скоро отправляться будем.

— Я по нужде, сейчас вернусь, — ответил я, нырнув под вагон. Завыла сирена. Третий раз в этот день. Я побежал…

Поезд ушёл без меня.

«Береги бабушку», — писали мне отец и мать. Я ушёл от неё, чтобы сберечь.

Долго рассказывать, как я мыкался по октябрьской Москве, такой опустошённой, с улицами, перекрещёнными противотанковыми надолбами, с ослепшими окнами домов. Наконец я нашёл пристанище в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения — ОМСБОНе. Там сумели оценить мои способности работать на радиоключе. 23 октября 1941 года я был зачислен, как значится в моём военном билете, на службу в кадры Вооружённых Сил СССР. В пятнадцать с половиной лет я надел на голову пилотку…

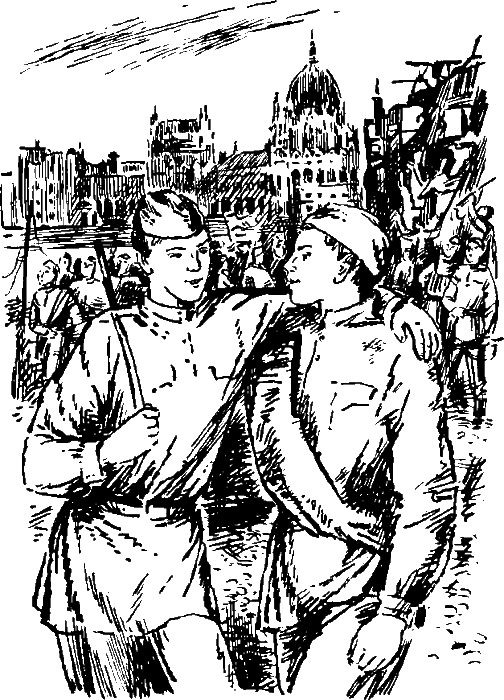

…9 мая 1945 года я встретил в Будапеште. Мы карабкались по грудам развалин и расстреливали в воздух оставшиеся патроны, салютуя Победе. Сквозь щёлканье выстрелов послышались звуки музыки. У стен парламента оркестр нашей Краснознамённой орденов Нахимова и Кутузова Дунайской военной флотилии исполнял Вторую венгерскую рапсодию. И мелодия Листа звучала особенно торжественно и победно на обломках фашистского хортистского режима, предвещая венгерскому народу новую жизнь. А потом оркестр исполнил «Тёмную ночь» Никиты Богословского. Советские солдаты и матросы расселись вокруг оркестра в обнимку с венграми и вместе пели.

И вдруг я почувствовал, что кто-то по моей бескозырке выстукивает: «Победа. Победа».

Оглянулся — Мишка! В сержантской форме. Вот так встреча!

Миша провёл страшную девятисотдневную блокаду в Ленинграде. Родители его погибли: отец на фронте, мать умерла от голода.

— Ну, что ж, — сказал Миша, — мы с тобой тогда думали… — Он сдвинул пилотку на голове. — Помнишь, мы посадили с тобой огород, небось салат вымахал за эти годы? А? Поедем урожай собирать. Как там твоя бабушка?

— Бабушка работает в Уфе в госпитале. Где родители — не знаю. Бабушка писала, что воюют в «энской части». А мне ещё служить, — ответил я. — Через пять дней мне исполнится девятнадцать лет. Я обманул командование, прибавил себе два с лишним года. Теперь надо покаяться. Призовут на действительную военную службу.

И призвали!

Всё это, как на киноленте, прокрутилось на бешеной скорости в памяти.

И вот я снова на Курском вокзале. И теперь мне столько лет, сколько было моей бабушке в 1941 году. И сам я стал дедом. Вот так-то!

Оркестр исполнял: «Я, ты, он, она, вместе — целая страна…» — и сотни ребячьих голосов из вагонов озорно и весело продолжали: «Я, ты, он, она вместе — дружная семья…» — и сотни ребячьих рук приветливо махали.

Я смотрел на пустой рукав фанфариста, засунутый под ремень, на его карий мигающий глаз, управляющий оркестром, и думал о том, что этим ребятам, в пионерлагере, не придётся копать траншеи.

Понимают ли они, эти весёлые, озорные ребята, что двадцать миллионов жизней отдано за их детство, что многих старых солдат ещё терзают застрявшие в их теле пули и осколки…

Прошёл вагон, в котором ехали «последние» пионеры. Оркестр замолк.

Я подошёл к киоску. Купил газету. Тревожно в мире… А так хотелось бы, чтобы сбылись слова ребячьей песни: «Я, ты, он, она, вместе — дружная семья…»

Вышел на площадь, взглянул на плывущие над Москвой облака. Где-то там, в космосе, летают советские космические радиоспутники. Многотысячная армия радиолюбителей связывается через них со своими коллегами всех континентов. На околоземной орбите наши радиолюбители призывают парней всего мира: «Я, ты, он, она, вместе — дружная семья…» И никогда с советской земли не поднимется голос, призывающий к войне, к вражде. Наш пароль: «Нет — войне, да будет мир!»

Мимо прошагал оркестр. Фанфарист мигнул мне карим глазом.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ