Часть 1. ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

История под пятой бюрократии

Забытая слава Отечества

Закон «О днях воинской славы и памятных датах России» был создан из благих намерений — зафиксировать наиболее существенные события отечественной истории, дабы местные власти не изобретали нечто от себя, а руководствовались утвержденным парламентом списком. Но парламент, составленный из невежд, мог разве что пересказать школьный учебник советского периода. В Думе не оказалось даже элементарной сообразительности, чтобы обратиться к историкам и взвесить их аргументы.

Когда мы — депутат с помощниками-соратниками — обнаружили, что закон состоит сплошь из нелепиц, то попытались создать концептуальный документ, разослав письма в научные учреждения. Переписка была достаточно длительной. Большую помощь в подготовке законопроекта нам оказал кандидат исторических наук, сотрудник Института российской истории РАН Е.В. Пчёлов. Полностью равнодушным к проекту осталось Министерство обороны в лице тогдашнего министра С.Б.Иванова.

Научная истина заметно отличалась от обывательских суждений, перенесенных депутатами-единоросами из своих голов в законы. Идеологическими догмами прежних и нынешних лет слава нашего Отечества была не раз осквернена. Мы поставили себе задачу создать достойную концепцию русской истории, выраженной в самом кратком поминальном списке.

Конечно же, нас волновали не просто памятные даты, которые могли устанавливаться конъюнктурно. Нас интересовали именно дни воинской славы. Слава Отечества — вот что было предметом нашего труда над законопроектом. В течение нескольких месяцев мы создали такой документ, не упустив ничего, не добавив ничего лишнего и тщательно продумав терминологию.

В проекте закона мы исключили из дней воинской славы события 23 февраля 1918 года, 7 ноября 1941 года и 4 ноября, перенеся их в раздел «памятные даты» России. В эти дни в нашей истории не случилось никакой воинской славы. Но образовалась традиция что-то праздновать.

Военные события, происходившие 23 февраля 1918 года в районе Пскова, не завершились, согласно данным исторической науки, поражением или разгромом войск противника. Напротив, 24 февраля 1918 года германские части прорвались к железнодорожной станции города и 28 февраля захватили Псков. Тем не менее, праздник 23 февраля стал традицией, Днем защитника Отечества. Поскольку он не отмечен никакой воинской славой, ему надлежало быть в другом разделе закона.

То же касалось и дня 4 ноября, который в действующей редакции закона вообще не был отмечен указанием на конкретное событие. Таковых событий, в общем-то, и не было. Дата праздника была введена лишь для того, чтобы снять из перечня первоочередных праздничных дат 7 ноября. День большевистского переворота стал обычным праздником, а на православный праздник Казанской Иконы Божьей Матери назначили праздник с выходным днем, связав его с избавлением Москвы от польских оккупантов в 1613 году. В действительности, никаких существенных событий в этот день в русской истории не было. Но как некая памятная дата он мог быть оставлен — условная дата освобождения, восстановления суверенитета. Народу нравятся выходные дни, а депутаты ведь радеют за народ! Самые рьяные из них готовы сделать семь дней в неделю выходными и сопроводить их поводами для всероссийской пьянки (с чего, собственно, усилиями «Единой России» теперь начинается каждый новый год). Мы не рискнули предлагать единороссам убрать лишний выходной.

Днем 7 ноября в списке воинской славы был обозначен парад на Красной площади в Москве в 1941 году. Парад был в честь годовщины Октябрьской революции 1917 года. Поэтому либерал-бюрократия пошла на уловку: кто-то будет отмечать годовщину парада, кто-то — годовщину революции. На самом деле эта дата делила народ на тех, кто видел начало всей нашей истории в 1917, и тех, кто с этой датой связывал величайшую трагедию России. Как день памяти ее можно было бы оставить. Мы оставили.

Законопроектом предусматривалось дополнить перечень дней воинской славы России 18 событиями, которые ознаменованы победами русского оружия, отмечены героизмом, стойкостью, храбростью и мужеством русских воинов, высокой боевой выучкой войск, мастерством, талантливостью и искусством полководцев.

Много это или мало — 31 день воинской славы? Для истории России, насыщенной вооруженным противостоянием врагам Отечества, это не так уж много. И это лучше, чем отмечать бессодержательные «дни» — пограничника, десантника, артиллерии, авиации, РВСН и др. Это глупое изобретение советского периода выродилось, превратившись в вереницу пьяных оргий и пустопорожнего пафоса. Вот это все стоило бы отменить.

Действующий закон опустил целые эпохи. Целая мировая война пропала: не было у нас, оказывается, никаких побед в Первую мировую войну! Впервые в истории фронт пролёг от моря до моря, а побед не было! Но даже школьник, напрягшись, мог вспомнить хотя бы Брусиловский прорыв. История русского флота — блестящая история! В действующем законе с ошибками были указаны три даты, одна малосущественная. Малосущественную мы предложили убрать, а дополнить закон известными датами славных морских операций — штурм с моря крепости Корфу и Чесменская битва.

Мы дополнили закон 3 сентября как «день победы над Японией», которым в 1945 году завершилась Вторая мировая война. В ходе войны с Японией, продолжавшейся с 9 августа по 2 сентября 1945 года, войска Красной Армии разгромили и принудили капитулировать самую сильную группировку японских войск — Квантунскую. Освободив при этом Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, южную часть Сахалина и Курильские острова. Что лишило Японию реальных сил и возможностей продолжать войну. Тогда же Президиум Верховного Совета СССР установил 3 сентября Днем победы над Японией. И это было выдающееся событие военной истории.

В датах воинской славы по действующему закону оказывается, что против немецко-фашистских войск у нас действовала Советская Армия. Это неправда, действовала Красная Армия. Переименование произошло только в 1946 году. Надо было исправлять нелепицу. В действующих датах местами указывались фамилии полководцев, которые обеспечили русские триумфы, а в других не указывались. Почему-то забвению подлежали полководцы Великой Отечественной войны. Надо было исправлять это безобразие.

Противник, которому были нанесены поражения, в действующем законе местами указывался, местами — нет. Из закона неясно, кто осаждал Ленинград. Если мы указываем, что немецкие войска были под Сталинградом, то почему не указать, что были румынские, венгерские, итальянские войска? Мы уточняли государственную принадлежность, название армий и войск противника, одновременно устраняя терминологию, наличие которой объясняется идеологическими факторами. Описание исторических событий мы считали необходимым изложить в единообразных грамматических конструкциях. Везде, где речь идет о днях воинской славы, указывали имя командующего или командующих войсками. При этом в событиях Первой мировой войны и Великой Отечественной войны указывали имена командующих фронтами и флотами, которые принимали участие в соответствующих операциях, битвах и сражениях.

Новой памятной датой (памятной, но не славной в военном отношении) мы предложили установить 20 ноября как дня суверенитета (самодержавия) России. Эта дата связана с событиями, известными в русской истории как «стояние на реке Угре», в результате которых русские войска, руководимые Великим князем Иваном III, стойко и упорно противостояли натиску татаро-монгольских войск (крупных сражений в этот период не происходило), что обеспечило политическую независимость Русского государства после 240-летнего вассального подчинения Золотой орде.

Работая над законом, мы обнаружили грубейшие ошибки в установлении дат воинской славы. Это связано с изменением летоисчисления при переходе от прежнего Юлианского на ныне применяемый Григорианский календарь. Есть соответствующие методические указания для осуществления пересчёта. Действующий закон демонстрировал крайнее пренебрежение к этому обстоятельству: семь дат в действующем законе не соответствовало исторической правде — на день, на два, на три дня. Добропорядочные историки при пересчете дат пользовались общей методикой, но при разработке исходного законопроекта историческому знанию не удалось проникнуть в стены парламента. Впрочем, как и на этот раз.

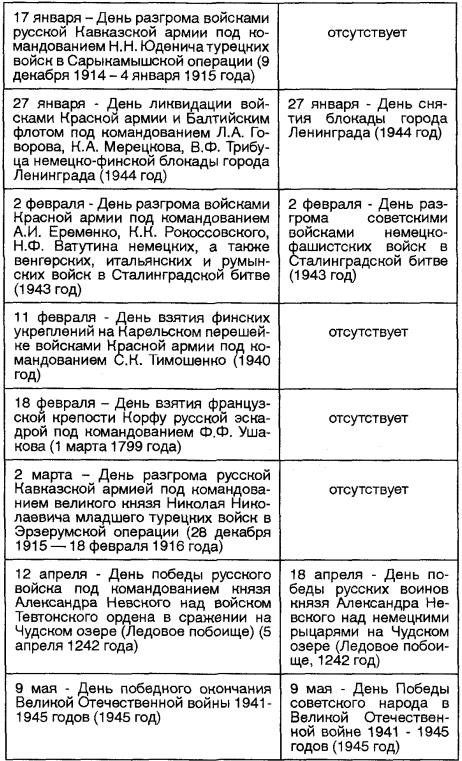

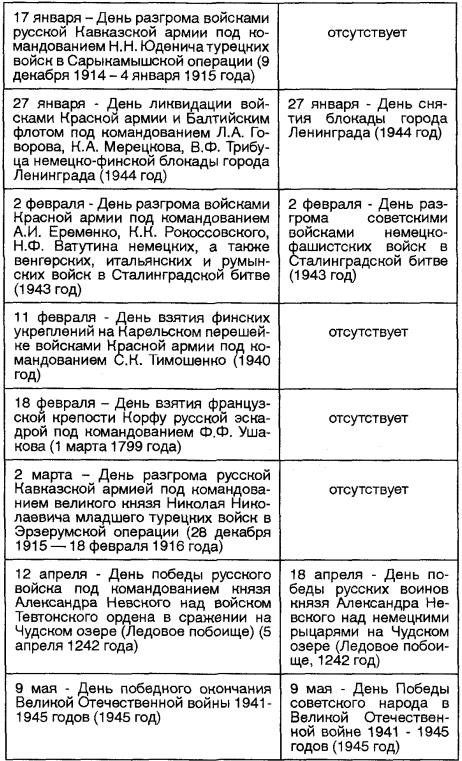

Вот какой перечень дат у нас получился.

Перечень дней воинской славы России

Перечень памятных дат России

Сравним охват русской истории в действующем законе и нашем законопроекте:

Три века парламентская бюрократия просто пропустила!

При правильном подходе к делу мы рассчитывали вовсе не на беспрерывные фейерверки. Памятные даты — не выходные и не повод, чтобы пить во славу русского оружия. Повод совершенно другой. Повод был в формировании здравой государственной политики. После этого законопроекта должны были бы последовать другие, связанные с формированием политики в области культуры, образования, финансирования исторической науки, монументальной пропаганды и т. д. Ничего из этого не вышло…

Наш законопроект, выверенный до последней запятой, был направлен на рассмотрение в Совет Думы, как того требовал думский Регламент. Но из Совета он попал на рассмотрение в Комитет по обороне. При чем тут оборона? Может быть, там собрались выдающиеся историки? Нет, просто в думской канцелярии наш проект проходил «по военному ведомству». А там истории не читали. Зачем либеральным генералам история? Эти генералы не имеют по службе ни одной победы. Им не тревожить начальства было важнее, чем отстаивать научную истину и защищать от забвения славу Отечества.

Комитет по обороне безумно долго держал проект у себя. И вернул мне его без рассмотрения. Потому что «отсутствует заключение правительства». При этом решение, вынесенное Советом Думы по представлению Комитета (Совет, ничего не изучая, лишь согласился с «мнением Комитета»), мне было сообщено не сразу, а спустя три недели. Как автор законопроекта и в соответствии со статусом депутата я должен был быть приглашен на рассмотрение законопроекта и в Комитет, и в Совет. Но меня не приглашали.

Я обнаружил в таком подходе к законопроекту грубое нарушение статуса депутата и Регламента Думы, который предусматривал перечень материалов, обязательных для представления законодательной инициативы, и не требовал ничего сверх части 3 статьи 104 Конституции РФ, где указано заключения Правительства РФ лишь при внесении законопроектов, в которых содержится «введение или отмена налогов, освобождение от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, предусматривающих расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета». В нашем законопроекте ничего подобного не было, и лишь содержалось отсылочное положение, что «финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвящённых памятным датам России, осуществляется за счёт средств федерального бюджета». Кроме того, действующий закон никогда не рассматривался правительством как затратный для бюджета, и при его принятии не предполагалось никаких финансово-экономических обоснований. Почему же изменения могли требовать чего-то подобного? Только потому, что я имел дело с дураками и жуликами.

Никакого отзыва правительства не требовалось! Но подлая думская бюрократия целенаправленно срывала рассмотрение всех неугодных ей законопроектов. Данный законопроект был неугоден тем, что восстанавливал связь современности с русской историей. Именно русской. Потому что никакой другой истории у России не было. Я направил письмо председателю Думы Б.Грызлову и председателю Комитета по обороне В.Заварзину с требованием устранить нарушение Конституции и отменить принятые решения Комитета и Совета по поводу моего законопроекта.

Это был март 2006 года. Ситуация в Думе четвертого созыва окончательно протухла. По этой причине я получил от генерала Заварзина фантастический по идиотизму ответ. (И это было уже конец мая). Генерал заверил меня, что повторное принятие моего проекта к рассмотрению не предусмотрено Регламентом и прецедентов подобной процедуры не было. Тем самым утверждалось, что нарушение Конституции, чтобы быть исправленным, требует прецедентов! Ни одного аргумента в обоснование своей позиции либерал-генерал не приводил. Зато объявил, что требование статьи 104 Конституции в части обязательности представления Правительства «должно быть безусловно выполнено». Почему? Вот аргумент, который позволяет говорить о фантастическом идиотизме:

Сообщаю также, что полученный Вами ответ Минфина России об отсутствии методики расчета потребности финансирования расходов на исполнение Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» не отменяет требования части третьей статьи 104 Конституции России о необходимости получения заключения Правительства Российской Федерации на законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета. Он свидетельствует о необходимости совершенствования бюджетного процесса и повышения требований к представляемым Правительством Российской Федерации материалам по проектам федеральных законов о федеральных бюджетах на очередной финансовый год, обосновывающим предлагаемое распределение расходов по направлениям и объемам финансирования.

В Думе мне стало очень отчетливо понятно, почему российская армия рассыпается, а у генералов такие довольные рожи.

Нам все-таки удалось дожать думскую бюрократию. Сколько на это потребовалось? Год! Что из этого вышло? Пакость. Вконец разложившаяся Дума и правительство изменников устроили законопроекту обструкцию.

Как сработала бюрократическая машина? Всей нашей работе было противопоставлено некое «мнение»: в правительстве есть мнение из трёх коротеньких абзацев — заключение правительства. Потом это «мнение» перекочёвывает в Комитет — в комитете есть «мнение» ещё из нескольких абзацев. Никаких аргументов против законопроекта не высказывается, но «мнение» перекочёвывает во фракцию большинства, и эта фракция решает не тревожить себя, не просыпаться. Раз правительство «против», то не важно, почему. И обсуждать с этой дремлющей подлостью было, собственно, нечего. Разве что, выйти на трибуну и исполнить свой долг: сказать негодяям и изменникам все, что думаешь о них. Конечно, в рамках «парламентской этики». Ведь даже если с трибуны сказать: «вы тут все — сволочи», ничего не изменится. Разве что слова лишат. Героизма в хамстве нет.

Мнение правительства за подписью вице-премьера А.Жукова можно считать явкой с повинной. В правительственном заключении говорилось, что законопроект «может вызвать неоднозначные оценки со стороны государств, находившихся в конфликтных отношениях с Россией на различных исторических этапах». И кому тогда служит наше правительство? Выходит, что другим странам, которые на каких-то исторических этапах имели с нами конфликтные отношения. Измена, и тут измена! Об этом я прямо и сказал с думской трибуны. Но чинушам чем ни плесни в глаза — все Божья роса.

Мнение комитета состояло в том, что я пытаюсь превратить законопроект в справочник: мол, слишком много у нас, оказывается, памятных дат, связанных с военными событиями. Но ведь у нас история большая — около семисот сражений!. А здесь всего три десятка — самая что ни на есть квинтэссенция! Плевать они хотели на русскую историю…

Мне в вину было поставлено, что я не понял сути действующего закона, который, якобы представляет собой историко-просветительский проект и предназначен для военно-патриотической работы! Только дубинноголовый генерал мог выдумать такую формулировку. Вдоль единственной извилины в его мозгу могла двигаться только «параграфом предусмотренная мысль».

От имени Комитета единоросс В.Овсянников, кривляясь и ерничая, сказал с думской трибуны:

Предлагаемый депутатом Савельевым подход приведёт к девальвации в общественном сознании значимости уже установленных в настоящее время дней воинской славы и памятных дат России, а следовательно, и самого закона в целом, а также и понимания очерёдности следующих одно за другим событий, то есть мы общество запутаем и, в общем-то, мало кто будет помнить и знать, какая же следующая, очередная дата воинской славы нас ожидает по календарю. Сходные последствия известны нам из области финансов: чем больше дензнаков, тем ниже их покупательная способность. Развивая предложения депутата Савельева до логического конца, нам следовало бы, наверное, просто придать статус федерального закона учебнику истории Российской Федерации и России в целом и более не утруждать себя вопросами установления дней воинской славы и памятных дат России. Что касается вопросов изменения датировки дней воинской славы России и предложения о внесении различного рода уточнений в редакцию наименования ряда дней воинской славы России, Комитет по обороне полагает, что эти вопросы носят не правовой, а в значительной мере узкопрофессиональный характер. Эти вопросы должны решаться специалистами в области истории и иных областей знаний. То есть не всё может быть так, как написано в истории, поэтому не раз и не два мы перечитывали историю обратно, сверху вниз, и сбоку, так сказать, и снизу.

В обсуждении выступил депутат Воронин — штатный единороссовский абсурд-ман. Он вообще не помнил, о чем ему только что сообщили с трибуны. И предложил сначала создать учебник для детей, а потом уж заниматься законопроектом. Пусть, мол, дети изучают историю! А потом, когда детям все станет ясно, историю начнут изучать «единороссы». Также депутат откровенно высказался по поводу конъюнктурное™ любых оценок истории.

К единороссовской обструкции прибавилась и коммунистическая. Депутат В.Тюлькин от имени фракции КПРФ объявил, что его коллеги не будут участвовать в голосовании, потому что считают, что все даты в законе в целом есть «переписывание истории», а 7 ноября и 23 февраля в его речи были представлены как нечто священное. Военный парад он назвал «продуманной и взвешенной, и с расчётом на произведённый эффект и идеологическое давление» операцией. А 23 февраля отметил замечательным воззванием Совета народных комиссаров, после которого начались массовые митинги и запись в красное ополчение. Вероятно, для коммунистов именно это и есть «воинская слава» — парад и организация записи в ополчение.

Я предлагал избавить закон от абсурда, выйти из абсурдного отношения к родной истории как к грязной тряпке, предназначенной, чтобы подтирать за политиками. Но думское большинство было глухо. Оно пребывало в летаргическом «путинском консенсусе». Законопроект был провален. За него проголосовало 27 человек.

Слава Богу, военные триумфы устанавливаются точно и не имеют никакого отношения к политической конъюнктуре, к тому, кто у власти находится — коммунисты или антикоммунисты. Эти даты установлены историками. И когда мы избавимся от либерал-бюрократов и коммуно-бюрократов в системе власти, то достоверно определенные даты не надо будет пересматривать.

Память, перемешанная с дерьмом

Человек с собакой может проявлять черты психоза, если заподозрит, что к его питомцу кто-то относится с недостаточным почтением. При этом агрессивный пес всегда «не кусается», а потому может ходить без намордника и поводка. Все московские парки заполнены свободно гуляющими псами под охраной своих хозяев.

Столичные жители загадили город собачьими экскрементами, запугали своими четвероногими друзьями малолетних детей и даже взрослых. Все это полбеды. Когда собак выводят на русские могилы — вот подлость!

Летом 2004 года московские власти выделили средства для приведения в порядок парка вокруг кинотеатра «Ленинград» (ул. Новопесчаная) и превращения его в мемориальный парк памяти русских солдат, погибших и умерших от ран в Первую мировую войну (в свое время парк был разбит на территории кладбища, где имелись соответствующие захоронения). К сожалению, жители окрестных домов не восприняли изменение статуса парка и продолжали выгуливать собак, несмотря на размещенные при входах в парк запретительные знаки. Попытка убрать собак из Мемориального парка вылилась в длинное дело с достаточно скромным результатом. Собственно, главный результат — свидетельство о моральном облике власти.

Поначалу дело казалось мне пустяковым. Действительно, указание на факт осквернения Мемориального комплекса собачьими экскрементами, должно было подвигнуть местную администрацию к немедленному действию, а милицию — к обеспечению порядка. Не тут-то было!

Я обратился к главе управы района «Сокол» Ф.М.Измайлову. Написал о том, что парк используется проживающими в близлежащих домах гражданами не по назначению: несмотря на запретительные объявления, каждое утро и каждый вечер местные жители выгуливают в парке своих собак, а устные замечания скорее вызывают склоки, чем призывают владельцев собак к порядку. Я предложил запланировать совместные с милицией акции с наложением на осквернителей соответствующих штрафов, а также временно сократить количество входов на территорию парка, чтобы не превращать его в проходной двор. А также проинформировать жителей близлежащих домом местными средствами информации о том, на каких правовых основаниях осуществляется запрет выгула собак в парке, и каковы меры ответственности за нарушение этого запрета.

Ответа я ждал долго. Через два месяца я повторил свой запрос и потребовал объяснить, почему в районе «Сокол» нарушается законодательство о сроках направления ответов? И это обращение осталось без ответа. Меж тем осквернение Мемориала продолжалось. Настало время обращаться в прокуратуру Москвы.

Еще до ответа из прокуратуры до меня добралось письмо с пометкой «повторно». Это была уловка. В Думе, как показывает практика, письма не теряли. К почте претензий не было ни разу. Мне сообщалось, что у всех входов в данный парк установлены специальные предупреждающие таблички: «Выгул собак запрещен». Это была ложь. Также говорилось, что дано поручение сотрудникам ОВД «Сокол» и частному охранному предприятию «Защита» о проведении регулярного патрулирования, в целях недопущения актов вандализма и иных нарушений общественного порядка. Это также была ложь. Ответ не содержал реакции на мои предложения или безбожно их перевирал. Об этом я поторопился известить городскую прокуратуру, чтобы она не ограничилась санкциями за нарушения правил работы с депутатскими письмами, а обратилась к сути дела. Тем более, что весь парк был по-прежнему «исписан» собачьими отметинами, что особенно хорошо видно в зимнее время. Я попросил принять меры против осквернителей и Управы, которая своим бездействием способствует правонарушениям со стороны владельцев собак, навещающих парк с неблаговидными целями.

И что я получил от прокурора Москвы А.И.Зуева, который проинформировал меня о результатах «проверки»? Опять ложь: «Установлено, что в целях предотвращения осквернения парка у входов установлены специальные запрещающие выгул собак знаки. Сотрудники ОВД района Сокол и ЧОП «Защита» регулярно патрулируют территорию парка. Заявлений от граждан по фактам нарушения общественного порядка на указанной территории с 01.01.2004 в ОВД не поступало».

Моего обращения, оказывается, недостаточно, чтобы провести проверку состояния дел! Между тем, в зимний период такая проверка могла быть проведена в любой момент — загаженность парка собаками (причем вовсе не бездомными!) очевидна. Их «деятельность» на снегу отчетливо видна. Их владельцы находятся в парке всегда, а в утренний и вечерний период — в массовом количестве.

Прокурор просто переписал поступившую ему бюрократическую отписку. Никакой проверки он не проводил и соответствующих распоряжений не давал. Что касается сроков ответа, то прокурор предпочел поверить фальсификаторам документов, а не депутату. Мол, мне уже даны разъяснения самой Управой. Управу лишь пожурили за несоблюдение сроков ответов и предложили ей провести мероприятия по отлову безнадзорных животных в парке.

Поскольку положение в парке не изменилось, а меня пытались обмануть, я обратился в вышестоящую инстанцию — к Генеральному прокурору В.В. Устинову. Я обрисовал ситуацию и сообщил, что никакого патрулирования в парке не ведется. По крайней мере, оно столь редко в сравнении с появлением в парке собак, что патруль обнаружить не удается никогда, а собаки в любой момент оказываются перед глазами. Нельзя пройти парк и не увидеть в нем хотя бы одного собаковода со своим другом (практически всегда без поводка и без намордника). Также я прокомментировал довод Московской прокуратуры на мое предложение закрыть часть входов в парк — для лучшего контроля его территории. На это прокурор города мне возражал, что, мол, это «приведет к ограничению прав граждан на свободное посещение парка как места общего пользования». Как известно «местами общего пользования» на канцелярском языке называют отхожие места. Выходит, что владельцы собак должны быть свободны в том, чтобы превращать парк именно в отхожее место.

Надежд на рассмотрение вопроса по существу у меня почти не было. В расчете на здоровую реакцию добропорядочных граждан, я описал ситуацию с Парком в передаче православной радиостанции «Радонеж». Никакой реакции на эту передачу не было. Разумеется, ведь ее слушают люди приличные. И их очень мало. А неприличные смотрят всякую похабщину на государственном ТВ. И таких — подавляющее большинство.

Пришедший от городского прокурора ответ снова был совершенно бесстыдным — в нем снова заявлялись разного рода темы, которых я не поднимал. Сообщалось, что Управой принимаются дополнительные меры «по информированию жителей о недопустимости выгула собак с использованием средств массовой информации, разъяснительных бесед, установки информационных табличек. Кроме того, производится отлов безнадзорных животных». Это была ложь. Опять ложь.

Я отреагировал с нескрываемым ехидством.

.. из Вашего ответа не ясно, в чем же состояла проверка. В связи с этим прошу представить мне материалы проверки. В частности, сведения об упомянутых Вами 1) информировании населения через средства массовой информации,

2) разъяснительных беседах, 3) установке информационных табличек, 4) отлове безнадзорных животных. Прошу сообщить, место, время, содержание публикаций в СМИ, посвященных данной теме, с кем, когда и о чем проводились разъяснительные беседы? Где после моего обращения установлены дополнительные информационные таблички? Сколько и когда отловлено безнадзорных животных на территории парка?

Дополнительно прошу сообщить о работе собственно правоохранительных органов, на которые Вы ссылались в Вашем предшествующем ответе. Сколько, когда и в отношении каких лиц составлены протоколы о правонарушениях — выгуле собак на территории историко-культурного памятника? Какими силами осуществляется патрулирование парка, какова периодичность патрулирования, время и маршрут патрулирования? Каковы результаты патрулирования? Кто лично ответственен за поддержание порядка на территории парка?

В своем ответе Вы сообщаете о финансировании работ по эксплуатации парка, хотя я такой информации и не запрашивал. Поскольку Вы располагаете соответствующими данными, прошу уточнить размеры финансирования с указанием статей расходов.

Не сомневаюсь, что подготовка запрашиваемой в данном обращении информации позволит Вам убедиться, что защита парка от осквернения находится в неудовлетворительном состоянии. Со своей стороны я могу убеждаться в этом почти ежедневно, о чем и сообщал Вам в предыдущих своих посланиях.

На это обращение ответа так и не поступило. Не мог сказать прокурор Зуев ни слова по существу вопроса. Он мог только подмахивать переписанные бюрократические враки. Зато пришло письмо из Генеральной прокуратуры. В нем сообщалось, что согласно постановлению правительства Москвы от 26.11.02 № 962-ПП «О Московском городском братском кладбище героев Первой мировой войны — памятнике истории и культуры (Новопесчаная улица, вл. 12)» мемориальный парк площадью 11 га, расположенный по указанному адресу, относится к памятникам истории и культуры регионального значения. Тем же документом охрана общественного порядка на территории мемориального парка возложена на ГУВД. За эту информацию можно было бы сказать «спасибо», но она сопровождалась очередной порцией лжи: запретительные таблички висят, граждане проинформированы о запрете, патрулирование ведется некоей «добровольной народной дружиной» САО. Опять вранье. Ни табличек, ни дружин не было.

Определенный результат мои обращения все-таки дали. Единственная проверка органами ОВД дала возбуждение трех административных дел в связи с п. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 24.04.96 № 12 «О штрафных санкциях за нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны животных и Временных правил содержания собак и кошек в городе Москве». Главе управы района «Сокол» Савеловским межрайонным прокурором внесено представление об устранении нарушений закона в связи с бездействием по проведению проверок и возбуждению административных производств за нарушения требований по содержанию домашних животных, предложено обратиться в Архитектурно-планировочное управление САО г. Москвы для решения вопроса об организации дополнительных собачьих площадок, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков, установленных для ответов на депутатские обращения.

По этой информации хотелось бы считать дело успешно завершенным. Но личное наблюдение за обстановкой в парке убеждало: чиновники не обращали внимания на осквернения парка. Прокурор Москвы продолжал беспардонно врать. Теперь его ответ на мое обращение, якобы, затерялся. И мне «повторно» сообщалось о результатах «проверки». За проверку выдано «предоставление материалов» «органами исполнительной власти, предприятиями, организациями и органами внутренних дел». То есть, чиновникам прокуроры всегда верят на слово, а депутатам — нет. Поэтому никакой работы прокуратуры мне увидеть так и не удалось. Прокурор Зуев прямо указал, что он не является «держателем указанных информационных ресурсов» и предложил мне самолично запросить их в перечисленных организациях. То есть, ложь была совершенно открытой: не было никакой проверки!

Я обратился также в Мосзеленхоз, на балансе которого, как мне было сказано, теперь находится парк. Оттуда откровенно ответили, что отвечают только за состояние газона, а мемориальное значение парка — якобы, не их забота. Иными словами, газон от собачьего дерьма они освободить готовы, а свои головы приводить в порядок — нет. И вот что важно: «На наш баланс приняты деревья, кустарники, газоны, дорожно-тропиночная сеть, МАФ (садовые диваны, скамейки, детские площадки), за которыми осуществляется уход в течение года. При передаче объекта на данной территории не были установлены таблички, запрещающие выгул собак. Перед проведением торжественных мероприятий посвященных 91 годовщине начала 1 — ой Мировой войны в Мемориальном парке нашим структурным подразделением были установлены 30.07.05 г. пять табличек, запрещающих выгул собак на озелененной территории, но 1 августа т.г. табличек уже не было», «…установка и снятие табличек о запрещении выгула собак не входит в обязанности ГУП «Мосзеленхоз»».

Понятно, что некая организованная группа начала борьбу с запрещающими табличками. Но ни Мосзеленхоз, ни милиция палец о палец не ударили, чтобы воспрепятствовать преступлению. А это уже точно было преступление.

Поскольку прочие средства были исчерпаны, я написал письмо Лужкову, упирая на пренебрежение бюджетными расходами, которые были затрачены на мемориал, не обеспеченный защитой от осквернителей. Но Лужков был точно таким же саботажником, как и мелкая чиновничья челядь. За подписью первого заместителя мэра, и.о. руководителя Комплекса городского хозяйства Москвы В.И. Ресина мне рассказали про посторонние предметы: про отлов собак, устройство собачьих площадок, новостные сообщения жителям в трансляциях районной телестудии (ее никто сроду в районе не видел). А еще о развешанных тут и там запретительных табличках (их тоже не было). После получения этого письма раненько утром я прошел через парк. Встретил с десяток собаководов с крупными породами без поводков и без намордников. Ни одной таблички о запрете выгула собак. То есть, первый зам мэра — тоже лжец. Оттого что тунеядец, который руководит также тунеядцами. Им ведь не досуг было самим проверять, как дело обстоит на самом деле.

Я еще раз попытался привлечь внимание Лужкова к загаживанию нашей истории и наших парков. Поводом послужило письмо московской избирательницы, чьи дети вынуждены обходить газоны парков стороной — там раздолье для гадящих собак. На этот раз мене сообщили, что «мер административного или иного воздействия за выгул собак в рекреационных зонах не предусмотрено», поскольку действующее «Временные правила содержания собак и кошек в городе Москве» от 08.02.1994 года № 101 запрещает гадить только в подъездах, на лестничных клетках, в лифтах, а также на детских площадках и дорожных тротуарах. Во всех остальных местах гадить позволялось. Одновременно мне сообщалось невероятное: на входах во всех парках Москвы вывешены таблички «Выгул собак запрещен», а парки патрулируются сотрудниками ОВД и экологической милицией. Что проку от этого, если «рычагов воздействия на владельцев собак нет, меры к ним не применяются». Честно сообщил об этом и.о. руководителя Комплекса городского хозяйства Л.М. Липсиц. И было это уже летом 2006 года.

Врать мне продолжали уже без малого два года. Минул месяц, потом еще один. Никаких табличек в парке так и не появилось. Чинуши были заняты другими делами. Еще раз написал Лужкову о том, что таблички не появились. А также попросил убрать из парка позорный забор, за которым уж много лет не велось никакого строительства, а окончание работ давным-давно просрочено. На этот раз ответил еще один «первый зам» Лужкова П.Н. Аксенов. Он сообщил, что Мосзеленхозу и ОВД в очередной раз поручено исполнять свои обязанности. А что касается забора, то вся документация в порядке и проводится ее утверждение в Москомархи-тектуре. То есть, к моменту подписания письма это утверждение занимало 5 лет.

Уже на излете своих депутатских полномочий я сообщил Аксенову, что его распоряжения целиком и полностью не выполнены и просил принять меры. Еще один «первый заместитель» Лужкова П.П. Бирюков объяснил мне, что в парке регулярно устанавливаются таблички «выгул собак запрещен». Однако из-за отсутствия надлежащей охраны территории, таблички находятся в парке не более недели. И обещал, что очередная партия табличек будет установлена, а ОВД будет патрулировать парк. Забор же будет стоять на своем месте потому, что собственник не может приступить к выполнению работ в связи с отсутствием согласования с Комитетом по культурному наследию города Москвы. Это была новая версия для оправдания уродливого забора.

Табличек так и не появилось. Раз я увидел человека, который прикидывал, как приладить табличку «Выгул собак воспрещен». Порадовался: скоро они будут везде. И напрасно. Сдается мне, что тут какой-то важный дядя для своей собаки устроил большую площадку посреди мемориала. И никто в мэрии ему не указ. Оттуда говорят: повесить таблички. Он: снять таблички. И так годами. Кто после этого будет утверждать, что Лужков управлял Москвой? Да он даже собачьим дерьмом не управлял!

Перед завершением депутатских полномочий я еще успел выступить с интервью в местной газете «Сокол» по поводу безобразий в парке. Но местные власти к этой публикации отнеслись с полным равнодушием. Через несколько лет (положение в парке так и не изменилось) я по хозяйственной надобности обратился в управу «Сокол». В конце концов, измотанный враньем и бестолковостью чиновников, я сказал сгоряча, что в следующий раз обращусь в управу, когда вместе с гражданами надо будет спалить ее.

В Писании сказано «и лицо поколения будет собачьим». Лицо нынешнего поколения чиновников, действительно, подчас трудно ассоциировать с чем-то еще, кроме собачьей морды.

Имена на обелиске, которого нет

В 2009 году кремляне создали специальную комиссию по борьбе с фальсификациями истории. Это был ответ не беспрерывные попытки западных политиков уравнять сталинизм и гитлеризм, а под этим предлогом пересмотреть статус России как правопреемницы СССР в статусе победителя во Второй мировой войне.

Внешне разумная миссия теряет привлекательность при соотнесении с фактами фальсификации, исходящими от самих же кремлян. А также с фактами глумления над историей. Кремляне полностью приняли «религию Катыни», и в сентябре 2009 года премьер Путин даже ездил в Польшу, чтобы там подтвердить целиком и полностью геббельсов-скую трактовку «Катынского дела», в 2010 соответствующее заявление приняла Дума. Чем сталинизм и гитлеризм были отождествлены уже от имени России.

В течение многих лет Российский Императорский Дом добивался реабилитации Николая I! и его семьи. Сомнительная затея в отношении к царственным мученикам. Потому что нет смысла реабилитировать жертвы, если преступниками-изуверами были лица, исполнявшие поручения преступной власти. Данная реабилитация, в конце концов, состоялась. Почему же Кремль изменил свою позицию? Лишь по одной причине: в недрах кремлевских полит-технологических кругов решили вновь разыграть «монархическую карту», пристегнуть к своим «проектам» РИД, в подходящий момент скандализировать ситуацию, отвлекая людей от прочих претензий к власти. Вместо провалившегося либерализма планировалось предложить подделку под монархию.

Глумление над историей более всего отражено в символике памятников и названий, испещривших карты русских городов. Власть упорно отказывалась даже от самых насущных изменений. В начале 90-х в Москве множество названий улиц было сменено, а ряд идеологических памятников устранено с центральных площадей, но работа не была доведена до конца. Московским властям показалось слишком затратным, прежде всего, переименовывать станции метро. Многократно общественность требовала сменить название метро «Войковская», но мэр Лужков стоял насмерть: мол, условия для переименования не созрели. Депутаты кучно подписывались под обращениями об устранении с карты метрополитена имени изувера, причастного к расстрелу Царской семьи. Лужков был непреклонен. Но зато без труда переименовал станцию «Измайловская» на «Партизанская». Имя убийцы осталось нетронутым.

Кремлевские махинаторы оскверняли историческую память в своих подлых целях. Так произошло летом 2007 года, когда кремлянам понадобилось дискредитировать партию «Великая Россия», идущую на регистрацию, а потом на выборы, где ей сулили блестящую победу, перекрывающую успех «Родины» в 2003. С участием привластных «аналитиков» была разработана провокация и развернута пропагандистская кампания, в которой «Великая Россия» должна была быть представлена буквально как фашистская партия. Объектом провокации была избрана мирно стоявшая за церковной оградой Всахсвятского храма на Соколе памятная плита в честь казачьих генералов, выступавших

против большевиков после гражданской войны. Многие из них позднее оказались в рядах гитлеровского вермахта. Но до того — верой и правдой служили Отечеству, большинство — участники Первой мировой войны, показавшие выдающиеся образцы мужества и героизма. Те из них, кто был выдан англичанами Сталину, в тайных процессах были признаны военными преступниками и повешены. Прах покойных был ритуально развеян. Данное деяние было само по себе преступным, поскольку казнены по сфабрикованным делам (до сих пор засекреченным) военнопленные, никогда не приносившие присяги Советам и не совершавшие военных преступлений.

Для провокации была использована группа экзальтированных молодых людей, именовавшая себя «Красный блицкриг». По наущению спецслужб, группа совершила акт вандализма — разрушила памятную плиту молотками. О страхе перед наказанием говорили маски, напяленные на манер бандитов-грабителей, и обрез ружья, который от страха же был брошен вблизи места преступления. Для придания значимости событию, фотографии разрушенного памятника были размещены в сети на ресурсе «Живой Журнал», где началось бурное обсуждение.

Немалую роль в провокации сыграла некая Матильда (интернет-кличка), побывавшая в различных молодежных группировках и очень воодушевленная тем, что в данном случае ей поручили «настоящее дело». Кто поручил? У меня нет сомнений, что во время одного из задержаний (совершенно незаконных), милую девушку если и не завербовали, то основательно мотивировали на «борьбу с фашизмом». В силу своей наивности, она не учла странных особенностей глобальной сети, в которых авторство сделанных фотографий можно установить, сличая невидимые простакам кодировки. Матильда была изобличена как соучастница преступления. Но избежала внимания милиции. По одной простой причине. Если уж агентура «засветилась», то ее можно было сдавать напрямую. Матильду изящно использовали в информационной кампании. Для этого была создана явно эпатажная передача «С.С.С.Р.» (слухи, скандалы, события, расследования). В одной из первых передач этого недолго жившего детища кремлян Матильда оказалась главной героиней: инженю в спектакле «красных дьяволях», сцена в косметическом салоне. Наивная барышня торжествовала: ее миссия оказалась успешной, волна возмущения «общественности» против защитников пресловутой памятной плиты ударила по «Великой России». Кремлевские полит-технологи обеспечили массовые тиражи публикаций и обличений. В дискуссию включились самозваные «мстители», проповедующие любовь к Сталину и ненависть к «предателям».

Для продолжения провокации кремляне подослали ко мне корреспондентов передачи «С.С.С.Р», которые сообщили, что хотят полностью и объективно оценить ситуацию и предоставить мне возможность объяснить свою позицию. Мне задавались вопросы самого разного свойства. Сорок минут я терпеливо отвечал на них. Но на выходе в материале осталась лишь одна ничего не значащая фраза, а вся передача была забита кокетничающей Матильдой.

Провокаторы наперебой и произвольно усекая цитировали мою фразу из одной частной дискуссии в ЖЖ: «Я против гитлерофилов, но за германофилов (особенно тех, кто любит немецкую философию). Я против власовцев, но Я считаю Краснова и Шкуро достойнейшими русскими офицерами, а разрушение памятника — запредельной мерзостью…». Общественное мнение, конечно, раскачать не удалось. Уж слишком грязными были методы. Но удалось убедить кремлевское начальство, что «Великую Россию» допускать до выборов нельзя. Принятые на содержание Кремля технологи, как оказалось, могут неплохо манипулировать своими хозяевами. Хвост махал собакой, и собака была этим вполне довольна.

Меня беспокоит продолжение гражданской войны, в которой взгляд на русскую историю диктуется ненавистью русских людей друг к другу. В 2009 году эта ненависть вновь обострилась в связи с заявлением Синода Русской Православной Церкви за рубежом в защиту генерала Власова и его соратников, миссия которых была оценена как благородная борьба с большевиками. Это была ошибка, которая, увы, свойственна и многим «ультрапатриотическим» молодежным группам. А врагов обнаруживает в столь же экспрессивных «ультралевых» молодежных группах, которых играть «в войнушку», не интересуясь исторической правдой.

Нет, я не считаю Власова героем. Я считаю его предателем. И даже типичным порождением «советского патриотизма» — столь же нестойкого, как и вся сталинская армия, ставшая грудой трупов и искореженного металла в первые месяцы войны с Германией. Мало кто понимает, что гибель целых поколений молодых людей во время войны — это плата за большевизм и сталинизм. Победу обеспечили люди средних возрастов — те, кто был воспитан в русской традиции, под образами православных святых. Русской трагедией, итогом гражданской войны, необходимо считать тот факт, что патриоты России оказались вне ее границ и с началом войны Германии против СССР все еще считали, что это продолжение гражданской. В действительности, они воевали уже не против большевиков, а против родной страны. Пусть и захваченной чуждым режимом.

Генералы Краснов и Шкуро — трагические фигуры русской истории, а вовсе не предатели. Они не присягали большевикам, они с ними только сражались. В отличие от Власова, который большевикам присягал и был типичным «красным генералом». Его «антибольшевизм» был принужденным, обусловленным пленением, которое, в свою очередь, последовало в связи со страхом смерти в бою. Различные ухищрения Власова, который хотел быть привлекательным для русских людей, создавали лишь оправдательные мотивы поведения его самого и рекрутируемых им предателей. Эти предатели — целая армия предателей — русские и нерусские люди, с которых легко слетел советский патриотизм. Часть из них избавлялась одновременно и от показной любви к своей стране, часть — мучительно отыскивая для себя объяснения случившемуся: сочетания ненависти к режиму и войны против собственного народа, этим режимом взнузданного.

Для казачьих генералов, казаков, ушедших в эмиграцию вместе с «белыми», подобные муки были неведомы. Они были врагами большевиков, и никакой привязанности к режиму не имели. То же касалось и затаившихся врагов большевизма, которые Советы никогда не признавали и тут же стали на сторону его врагов, как только представилась возможность. Предатели ли они? Ответ на этот вопрос приводит к необходимости ответить: были ли предателями те, кто проиграл в гражданской войне? С моей точки зрения, нет. По обе стороны сражались русские люди. Одни — за иллюзию «светлого будущего», другие — за Отечество, каким они его знали и любили. Кто был в гражданской войне предателем? Большевики. Но и «белые» не были безгрешны. Их лидеры были изменниками — февралистами, поддержавшими переворот, позволившими арестовать Царя и смутить народ либеральными бреднями партийных провокаторов, засевших в Думе.

Во всей этой истории меня занимает не хитросплетение мыслей провокаторов, а историческая память. Конечно, это провокаторы учитывали: и мои многолетние усилия в защиту Мемориального парка, который разбит близ Всехсвятского храма, и тот факт, что мимо этого храма я проходил почти каждый день.

Ненависть к предателям — дело естественное. На этом и спекулируют извратители истории. Особенно те, что хотел бы, чтобы наша история начиналась то ли с 1917, то ли 1991 года. И тем, и другим русская истории, трагедия гибели Российской Империи — только повод для злословия. Поэтому к предателю генералу Власову с его РОА пытаются привязать вообще всех русских, включая тех, кто никогда не был на стороне советских коммунистов. Помимо РОА, состоявшей преимущественно из советских военнопленных, была старая русская военная эмиграция, которая формировала русские части, не входившие в РОА. Бывшие царские генералы и офицеры предпочитали не служить вместе с советскими предателями. Некоторые исследователи считают, что в вермахте прошло службу 2 миллиона русских. Цифра сомнительная, но о сотнях тысяч можно говорить уверенно. Нужно ли было всех их расстрелять после войны? До этого не додумался даже Сталин. А сегодняшние «борцы за патриотизм», прикормленные Кремлем, считают, что именно так и надо было сделать.

Краснов, Шкуро и другие казачьи генералы были выданы Сталину вопреки Ялтинскому договору, согласно которому выдаче подлежали лишь советские граждане, воевавшие на стороне немцев. Сталин по сфабрикованному и засекреченному делу повесил их в 1947 году. Это была месть за страх поражения в гражданской войне, а не акт правосудия.

Я специально изучил биографии на обелиске. Некоторые из указанных там лиц вообще не служили в вермахте, а были убиты сталинской разведкой. Некоторые стали немецкими офицерами еще до прихода Гитлера к власти. Почти все были героями Первой мировой войны и проливали кровь за Россию. Плита с их именами появилась у Всехс-вятского храма не случайно. Рядом были братские могилы солдат и офицеров Первой мировой, умерших от ран. Здесь, по непроверенным данным, были и могилы юнкеров, расстрелянных после захвата Кремля большевиками. Здесь наследники большевиков устроили парк, который потом превратился в собачью площадку. К 90-летию начала 1-й мировой собачья площадка была окультурена — возведены монументы, восстановлены газоны, проложены дорожки, парк обнесен оградой. Но собаки по-прежнему ходят по русским костям, «подписывая» их по воле своих отупевших от «демократии» хозяев. Это свидетельство глубокого морального разложения.

По депутатскому запросу из Генеральной прокуратуры мне было сообщено следующее:

16 января 1947 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР за конкретные совершённые преступления вместе с вышеуказанными лицами, к высшей мере наказания — расстрелу, осуждён Краснов С.Н.

По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 26–30 августа 1946 г. за совершение контрреволюционных преступлений к смертной казни через повешение, с конфискацией имущества, осужден и бывший Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Восточной окраины генерал-лейтенант Белой армии Семёнов Г.М.

В соответствии с заключениями Главной военной прокуратуры об отказе в их реабилитации определениями Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации Краснов П.Н., Краснов С.Н., Шкуро А.Г., Доманов Т.Н., Султан Гирей Клыч и Семёнов Г.М. признаны не подлежащими реабилитации.

В отношении фон Панвица Г. 22 апреля 1996 г. Главной военной прокуратурой принято решение о признании его обоснованно осужденным и отсутствии оснований для принесения протеста на отмену или изменение приговора.

Уголовные дела в отношении всех перечисленных лиц находятся на хранении в Центральном архиве ФСБ России.

Сведений об осуждении Кутепова А.П., Миллера Е.К., Туркула А.В., Михайлова Т.В., Зборовского В.Э., Кононова И.Н.,Хольмстон-Смысловского Б.А., Скородумова М.Ф. и Штейфона Б.А., а также уголовных дел и материалов в отношении указанных лиц в Главной военной прокуратуре не имеется.

Прокуроры умолчали, что и по делу генерала Власова, и по делу генерала Краснова приговорам Военной коллегии предшествовало постановление Политбюро ЦК ВКП(б). Политическое решение диктовало результат судебных рассмотрений в Военной коллегии Верховного суда. В1992 году Конституционный суд при разбирательстве «дела КПСС» принял постановление об отмене всех репрессивных приговоров, которые были вынесены партийными органами. Но поименной реабилитации это решение не вызвало.

Выяснилось, что есть некий ведомственный параграф (Положение о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных органов РФ, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел, утвержденное Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, МВД Ф и ФСБ РФ), принятый совсем недавно — 25 июля 2006 года — и гласящий (п. 5 Раздела 1): на обращение граждан по доступу к материалам уголовных дел с отрицательными заключениями о реабилитации проходящих по ним лиц, архивами выдаются только справки о результатах пересмотра указанных дел.

По другому моему запросу наследники всесильного КГБ скромно сообщили, что дела на указанных лиц хранятся в архиве ФСБ — всего на 7 лиц, из которых 5 имен были на уничтоженном обелиске. Все они уже в наши времена «признаны осужденными обоснованно и реабилитации не подлежат». Краснов П.Н., Краснов С.Н., Шкуро А.Г., Султан-Гирей, Доманов Т.И. - по определению Военной коллегии Верховного суда РФ от 25 декабря 1997, Панвиц Г.В. - по заключению Главной военной прокуратуры от 28 июня 2001, Семенов Г.М. - по постановлению ВС РФ от 27 февраля 2003 г. Казненный вместе с русскими казачьими генералами немецкий казачий генерал Паннвиц (который предпочел остаться с подчиненными ему казаками, и этот поступок чести стоил ему жизни) был в 1996 реабилитирован, но в 2001 реабилитация отменена.

Тех, кто не попал в застенки Сталина (либо умер или был убит еще до войны, либо успел бежать подальше куда-нибудь в Аргентину) уголовные дела вообще не коснулись, их даже Сталин не определил в преступники. Это половина имен на мемориальной плите, которую уничтожили «красные дьяволята», посчитавшие, что именно они являются судьями этих людей. Вероятно, в порядке реанимации «революционной законности», согласно которой физическому уничтожению и посмертному проклятью принадлежат все, кто боролся с большевиками.

В начале 2008 года попытку реабилитации генерала Краснова предпринял депутат Госдумы от партии «Единая Россия» атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий. Но кремляне быстро поставили его на место, организовали возмущение среди самих казаков. Решение о поддержке этой инициативы было отменено. Замечательно, что при Володацком каким-то образом оказалась все та же Матильда. Роль провокатора ей явно была по душе.

Для плененных солдат противника всегда предусмотрено уважение, и на то есть международные конвенции. Многочисленные голоса в поддержку разрушения памятной плиты требовали, чтобы никакого уважения не было. Они хоть сейчас убили бы русских генералов только за то, что они русские. Пленных немцев оставили бы в покое. Подобной ненависти почти никогда не встречается у ветеранов войны. Кто воевал по-настоящему, знает, что такое честь солдата, к какой бы армии он ни принадлежал. Ненависть войны остается на войне. А кто ее приносит в мирную жизнь, становится опасен для окружающих. Ветераны в большинстве своем ненависть к врагу оставили в прошлом. Мы же, кто на ней не был, прав на ненависть не имеем. Даже если наши предки на этой войне полегли. Они нам ненависти не завещали. Они нам завещали память.

На войне противник всегда проливает кровь наших сограждан. А мы — его кровь. Это преступлением не считается. В условиях войны расстрел паникера — обычное дело. Но в условиях мира подобное действие — преступление. Есть военные преступления — то есть, нарушение традиций войны. Например, казни мирного населения. За это закон может полагать бессрочную ответственность и смертную казнь. Но тогда нужно доказывать совершение подобного преступления. Записные патриоты, лишившиеся моральных ориентиров, решили, что вправе воевать языками, оправдывая казни по сфабрикованным делам. Казни русских зато, что Они русские. Казни офицеров за то, что они воевали против большевиков. Кто мысленно вешает и расстреливает, убоится ли роли палача в настоящем?

«Белые» считали, что большевики хуже немцев. С немцами о чем-то еще можно договариваться, а с большевиками — нет. У немцев есть закон, у большевиков — только петля и револьвер. Не дай Бог нам все это перенести, и не дай Бог никому настолько померкнуть умом, чтобы судить направо и налево о правоте и неправоте. Мы должны быть милостивы хотя бы к собственной истории и русским людям.

«Религия Катыни» и зараза русофобии

17 сентября 1939 советские войска вошли на территорию Польши, когда под ударами вермахта польское государство фактически перестало существовать. От гитлеровской оккупации были спасены жители Западной Украины и Западной Белоруссии — около 12 млн человек. При этом в советский плен попало около 250 тысяч польских солдат и офицеров. Подавляющее большинство было отправлено по домам, 40 тыс. уроженцев центральных областей Польши также смогли вернуться на родину — под контроль германских оккупационных властей. «Верхушку» польской армии разместили в лагерях для военнопленных — в Козельске, Старобельске и Осташкове.

Считается, что весной 1940 года в местечке Катынь под Смоленском были расстреляны свыше 4 тыс. польских офицеров из Козельского лагеря. Захоронения, действительно были найдены. Кем? Гитлеровцами, в 1943 году. Именно гитлеровцы объявили, что это расстрелянные польские офицеры. Утку тут же подхватило польское правительство в изгнании. В условиях войны с Гитлером оно включилось в планы пропагандистской кампании фашистов. И СССР разорвал с этим правительством отношения.

Главе польского правительства Сикорскому, принявшему игру Геббельса, никто не верил. Даже Муссолини. Не говоря уже о союзниках СССР. Поэтому гитлеровцы организовали в Катыни международную комиссию с участием судмедэкспертов и криминалистов. Провокация была хорошо спланирована. В могилах нашлись обрывки польских газет, польские пуговицы, детали амуниции и даже дневниковые записи. Провокаторы не учли одного: немцы не знали реалий советской жизни. Не могли в советских условиях уложить десять тысяч трупов ровненькими рядами в новеньких сапогах и неношеных шинелях. Скудность жизни советских людей требовала шинельки и сапоги снять. И уж точно никто не складывал бы трупы с немецкой педантичностью. Никто не дал бы приготовленным к расстрелу иметь при себе личные вещи и дневники. Все было бы изъято. Тем более, если предполагать особую секретность ликвидации, которой пытаются объяснить отсутствие свидетелей расстрелов (показания имеющихся свидетелей более чем сомнительны).

В наши дни польские «ресследователи» указали на другие захоронения, где, якобы, были захоронены остальные польские офицеры — на спецкладбище в Медном под Тверью (все 6311 польских полицейских, из Осташковского лагеря). Однако есть свидетельства, что польские полицейские в 1941 году работали на Беломорско-Балтийском канале, а в начале войны польские офицеры содержались в лагерях, которые советским командованием были просто брошены при отступлении.

В 1940 году НКВД, безусловно, проводило расстрелы. И поляков, и других — всех, кого считали врагами Советской власти. Среди польских офицеров таковых было достаточно, и об этом доносила внедренная в круги военнопленных агентура. Но ставить расстрелы на поток никто не собирался, а в начале войны польские граждане были амнистированы, выпущены из лагерей и возвращены из спецпоселений. Началось формирование польской армии.

После освобождение Смоленска была создана комиссия под председательством академика Николая Бурденко, главного хирурга Красной Армии и президента Академии медицинских наук, которая провела свое исследование и установила, что расстреляли поляков сами немцы. Что касается документов пленных поляков, включая и тех, кто был расстрелян по приговорам «особых совещаний», то дела были уничтожены. Оставшиеся документы поступили в «особую папку», которая по цепочке преемственности попала сначала к Горбачеву, потом в Ельцину. В 1991 году, когда в КГБ царила измена, было изготовлено множество фальшивых документов. Один из них оказался в «особой папке». Ельцин и «демократы» вынули давно забытое дело и отдали его в руки русофобам. Фактически именно Ельцин и его окружение были создателями «религии Катыни».

На фальсификацию указывает анализ документов «закрытого пакета № 1», который неожиданно обнаружился у Горбачева. Записка Берии о расстреле поляков была зарегистрирована в феврале 1940, а сама записка датирована мартом. Причем без указания даты. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года оформлен с нарушениями: сохранились только незаверенные копии. В «записке Шелепина» Хрущеву, в которой говорится о расстреле 21857 польских граждан весной 1940 года, содержится явная ложь: якобы, мировое общественное мнение согласно с выводами комиссии Н.Бурденко. Трудно представить полную неосведомленность председателя КГБ или готовность принять очевидную ложь со стороны Первого секретаря ЦК КПСС. Л гать им было не привыкать. Но то в публичных делах. Множество передержек в документах, ставших известными в наши дни, наталкивает на мысль, что следы фальсификации были оставлены намерено и в большом количестве. Они бросаются в глаза. Но только не тем, кому поручено было проводить расследование.

Уже в 1990 году повсеместно считалось, что польских офицеров расстреляли органы НКВД. С сентября 1990 года началось официальное расследование Главной военной прокуратуры. Как я убедился, на самом деле никакого расследования не было. Была фабрикация доказательств вины нашей страны. Она растянулась на многие годы. Только в 2004 году расследование было объявлено завершенным. Якобы, был подтвержден факт вынесения НКВД смертных приговоров 14 542 полякам-военнопленным, достоверно установлена смерть 1803 человек и определены личности 22 расстрелянных.

Бывший тогда главным военным прокурором РФ Александр Савенков определил катынские события как «общеуголовные преступления, связанные с отдачей незаконных приказов, а также превышением должностных полномочий лицами высокого ранга». Позднее, когда мне довелось по другому поводу беседовать с А.Н.Савенковым, перешедшим в Министерство юстиции вслед за своим патроном — В.В.Устиновым, я понял, почему расследования не было, а итоговые документы дела не выдерживают никакой критики. Подобные люди своеобразно понимают принцип законности. Для них законность — это распоряжение начальства и собственное мнение. Они не интересуются истиной, а ложь для них — вполне допустима и является привычным инструментарием в работе.

Дело засекретили и закрыли. Ведь виновные в расстреле (ровным счетом пять человек, принявших решение) давно умерли. В Кремле считали, что тем самым вопрос снят. Это было не только преступление против собственной страны (фальсификация исторической ответственности), но и ошибка. «Мировое сообщество» не собиралось что-то там «прощать» России. Напротив, позднее были придуманы новые легенды, направленные против нашей страны. Вроде «религии Голодомора» на Украине.

В «Катынском деле» отметилось множество русофобов. Но наивреднейшей была миссия СМИ, разыгрывавших «исторические детективы». Многосерийная подделка под историческую правду — бесконечная «мыльницы» лживых фильмов Леонида Млечина в передаче «Особая папка». 19 апреля 2004 года вышел отдельный фильм о «Катынском деле». Разговор в фильме начинается именно с детектива — с загадочной гибели главы польского правительства Владислава Сикорского в 1943 году… Что может быть загадочного в условиях войны? Погибали и от шальной пули, и просто оттого, что на войне смерть не выбирает свои жертвы по какому-то особому сценарию. Сценарии придумывает писатели. Или драматурги закулисной политики. Млечин исполнял чье-то задание. Трудно представить себе, что так просто по многим каналам СМИ шли передачи все об одном и с одной и той же версией: НКВД расстреляло столько-то тысяч (цифры разнятся) пленных польских офицеров. В переводе на обыденный язьж (а именно на это и расчет) это означало: русские расстреляли столько-то тысяч польских офицеров.

В фильме Млечина все указывало на заданность. Покров тайны должен был интриговать зрители: какой ужас еще там скрывается? Если скрывается — значит, ужас. Если ужас — значит, правда. Нынешние игры в прятки по поводу Катыни скрывают вовсе не ту правду, о которой многие думают. Они скрывают полную несостоятельность тех, кто многие годы посвятил «расследованию». На поверку вышел «пшик».

Одним из доказательств того, что расстрелы проводились немцами, было установление факта убийства людей из немецкого оружия. На это русофобы придумали сказочку о том, что специально для уничтожения людей НКВД приобрело партию немецких пистолетов. Вот как об этом повествует Млечин:

«Во внутренней тюрьме областного управления одну из камер обивали кошмой, чтобы не было слышно, пленных по одному заводили в камеру, надевали наручники и стреляли в голову. Пользовались закупленными в Германии пистолетами марки “Вальтер” — их доставляли из Москвы чемоданами. После каждого расстрела в Москву, заместителю наркома Меркулову шла короткая шифротелеграмма такого содержания: «исполнено 292». Это означало, что за ночь расстреляли 292 человека. К концу мая расстреляли 21 тысячу пленных поляков.

Трупы на грузовиках вывозили за город и закапывали в районе дач областного НКВД — сюда чужие люди не зайдут. Трупы укладывали как сардины в банке: голова к ногам — ноги к голове. Когда операция закончилась, братскую могилу засыпали землёй и сажали ёлочки. Но часть пленных из козельского лагеря расстреляли прямо в катынском лесу. Эти могилы и обнаружили потом немцы, заняв Смоленск».

На самом деле простой следственный эксперимент показывал, что в ночь в смоленском областном управлении НКВД расстрелять почти три сотни человек было просто невозможно. Как и вывезти трупы, чтобы не образовать целой колонных грузовиков. Разумеется, «голова к голове» могли укладывать разве что педантичные немцы. И сажать елочки — тоже.

Млечин играет деталями, перевирая действительность. «Условия содержания были ужасными». Это о лагерях для военнопленных. На самом деле, лагерь сам по себе — тяжкое испытание. Но для поляков были устроены очень даже сносные условия. Старались соблюсти конвенции о правах военнопленных. Офицеры не работали и сохраняли свою форму. Другая ложь: «В Нюрнберге, где после войны судили главных нацистских преступников, по требованию советской делегации эта тема не возникала». Как раз наоборот. Тема была поднята советской делегацией, но не попала в итоговые документы, поскольку русофобский миф уже породил сомнения, а СССР не мог похвастаться гуманизмом: поляков все же расстреливали, хотя не в том количестве. Никакого тотального уничтожения польских офицеров не было. Известно, что бывший прокурор Верховного суда Польши полковник Любодзецкий и комендант подпольного террористического «Союза вооруженной борьбы» на Западной Украине полковник Окулицкий, не были расстреляны, а получили лагерные сроки и амнистированы в августе 1941 года.

Массовая аудитория дезинформировалась — где грубо и нагло, где тонко и незаметно. Поскольку для разоблачения дезинформации мне нужна была документальная база, в мае 2004 я направил президенту ОАО «ТВ Центр» О.М. Попцову вполне нейтральный запрос с просьбой предоставить мне копию видеозаписи и стенограмму. Ответа от Попцова не последовало. Вместо него мне пришла бумажка за подписью начальника управления делопроизводства. К ней было приложено любезное письмо Млечина, содержащее некоторые данные о двух книгах, касающихся «Катынского дела», относительно которых я ничего не просил мне разъяснять, поскольку был достаточно осведомлен о предмете. Впрочем, было интересно освежить в памяти некоторые детали. Стенограммы не было. Я вынужден был повторить запрос и напомнить Попцову нормы закона. В ответ мне пришел отказ, мотивированный тем, что моя просьба, якобы, не соответствует предмету депутатской деятельности. На самом деле статус депутата позволяет ему самостоятельно определять сферу своей деятельности, которая может быть ограничена только законом, и уж никак не мнением телевизионного начальника. Пришлось склонять ТВЦ к исполнению правовых норм через прокуратуру, подчеркивая, что в данном случае имеется прямое противодействие депутатской деятельности.

В августе 2004 года в адрес президента ОАО «ТВ Центр» прокуратурой было внесено представление. Тем не менее, Попцов вовсе не сразу его исполнил. Мне понадобилось еще раз обращаться в прокуратуру, указывая, что теперь Попцов пренебрегает уже статусом прокурорского предписания. В конце концов, я получил искомую стенограмму. Но тем временем озадачило меня уже совсем иное — затруднение в реализации статуса депутата уже в самой ГВП, где я надеялся ознакомиться с массивом документов «Катынского дела».

Другой фальсификатор истории и русофоб Николай Сванидзе, вероятно, поставил себе задачу изолгать все исторические сюжеты, существенные для современности. По теме «Катыни» он выпустил фильм на телеканале «Россия». Но меня заинтересовал другой случай выхода Сванидзе в эфир с этой темой. 4 ноября 2005 года цепные псы власти ждали появления активистов «Родины» на Русском марше, где уже была заготовлена провокация с демонстрацией фашистских жестов и символики. Гряземеты были развернуты, но, как оказалось, тщательно организованный повод не состоялся. «Родина» проводила свою акцию в другом месте. Мне же, как на грех, довелось дать обещание выступить на митинге у польского посольства, где активисты движения «Правда о Катыни» говорили о необходимости открытого судебного разбирательства дела и обсуждения найденных доказательств о его фальсификации в период «поздней перестройки» и «раннего ельцинизма».

Заряженный гряземет должен был выстрелить на «Эхо Москвы». Именно поэтому в передачу русофоба Матвея Ганапольского был приглашен русофоб Николай Сванидзе. От ведущего он получил замечательный посыл в связи с митингом у польского посольства: «Если я не ошибаюсь, рого-зинский. Где Рогозин сотоварищи (если я ошибся, господин Рогозин, извините, но, по-моему, его ребята, я в новостях слышал) собрались и требовали пересмотра решений по Катыни, когда были расстреляны… сколько польских офицеров?»

Сванидзе бодро ответил: «Несколько сот тысяч». Это сказал человек, представленный в эфире как историк. И Ганапольский бодренько его поддержал.

Ганапольский: «Несколько сот тысяч, как бы доказано. Говорю «доказано» для господина Рогозина, потому что он же не верит, что это сделали нквд-шники. Вы же, по-моему, по этому поводу фильм делали».

Сванидзе: «Да, совершенно верно».

Понятно, какого качества делал фильм Сванидзе. Ну и понятно, какой «журналист» Ганапольский. Он что-то слышал, да ничего не понял. Не было у польского посольства Рогозина, а из «его сотоварищей» был я один. Большая ложь Сванидзе и маленькая ложь Ганапольского. Соединяясь вместе, они дают актуальную клевету.

Сванидзе: «Так, Матвей, и снова я вам говорю, а те же рогозинцы, если им давать такую возможность, объединившись с нацистами (а в рогозинской, кстати, фракции в ГД есть нацисты прямые, я это говорю совершенно откровенно, я могу их по фамилиям назвать), так вот, эти ребята могут и 9 мая выходить к немецкому посольству и требовать, скажем, восстановления Берлинской стены».

Подобные фантазии, конечно, происходят от невежества и подлости. Выпустив свой русофобский фильм, Сванидзе хотел закрепить за собой право на истину. Поэтому все другие точки зрения вызывали у него раздражение. И надо же ему было тут же попасться на лжи! Сванидзе был позорно схвачен за руку как неловкий карманник.

Слушатель Алексей: Во всей польской армии не было нескольких сот тысяч офицеров, я так думаю, это первое.

Сванидзе (сразу как-то ослабнув слухом): Что-что, я не расслышал?

Слушатель Алексей: Во всей польской армии, наверное, не было нескольких сот тысяч офицеров, как вы сказали про Катынь.

Сванидзе (переходя на другую тему): Там были не только офицеры, кстати.

Слушатель Алексей: Неважно. Несколько сот тысяч не могло, там (не) больше 20 тыс. всего было.

Сванидзе (обрывая разговор и играя в оскорбленные чувства): Вы считаете, что это нормально уже? Мы не будем сейчас с вами спорить по цифрам.

Еще в 2004 году в статусе депутата Госдумы я поставил себе целью использовать этот статус, чтобы ознакомиться с засекреченным «Катынским делом». К такому решению меня подтолкнули подробные беседы с Сергеем Стрыги-ным — одним из активных энтузиастов-исследователей, искавшим правду о Катыни и раскопавшим множество свидетельств, опровергающих официальную версию. По его просьбе я направил более сотни запросов во все инстанции, по крупицам собирая информацию, которую тщательно вычищали полтора десятка лет.

Добиться ознакомления с документами оказалось не так просто. Прикрываясь «тайной следствия», прокуроры блокировали ознакомление с материалами. Будто бы чтение дела могло нанести расследованию какой-то вред. Главный военный прокурор А.Н. Савенков на мой запрос ответил лишь, что «срок следствия по уголовному делу № 159 продлён в установленном законом порядке до 22 сентября 2004 года». Но уже 21 сентября ГВП прекратила расследование. Это еще не означало, что мне предоставят документы. А события продолжали развиваться, угрожая национальным интересам России.

28-29 сентября 2004 г. в Москву приехал президента Польши А.Квасьневский. В ходе его визита было объявлено о скорой передаче польской стороне в дополнение к ранее переданным 96 томам с материалами данного расследования остальных 73 томов. В связи с этим 19 ноября 2004 г. мною в Главную военную прокуратуру было направлено письмо с запросом информации по «Катынскому делу» и просьбой ознакомиться с материалами проведенного расследования. В частности, — с текстом постановления о прекращении данного уголовного расследования. Если полякам можно, то почему русскому депутату нельзя?

20 декабря 2004 г. из Главной военной прокуратуры за подписью заместителя Главного военного прокурора генерала-лейтенанта юстиции А.И. Арутюняна был получен ответ с отказом в предоставлении запрашиваемых документов или информации об их содержании, из которого следует, что депутаты Государственной Думы, по мнению Главной военной прокуратуры, не имеют права ознакомления с переданными в архив материалами законченного производством уголовного дела. Я вынужден был снова писать

Генеральному Прокурору, мотивируя свой интерес тем, что результаты расследования будут иметь серьезные политические и экономические последствия для Российской Федерации. Неизбежно предъявление Республикой Польшей требований о выплате денежных компенсаций родственникам погибших из бюджета Российской Федерации. Принятие федеральных законов по вопросам формирования бюджета РФ, согласно Конституции, является обязанностью Государственной Думы, из чего следует, что ознакомление с результатами расследования напрямую связано с деятельностью Госдумы и её депутатов, а не является сомнительной своекорыстной инициативой частного лица или предметом пустопорожнего любопытства пресыщенного жизнью, праздного и скучающего законодателя.

9 марта 2005 года на пленарном заседании Госдумы я задал вопрос Генеральному прокурору В.В.Устинову по поводу возможности ознакомления с результатами проведенного расследования по «Катынскому делу». В ответе, отраженном в стенограмме, Устинов разъяснил, что открытые выводы расследования опубликованы и являются общедоступными, а с прочими результатами расследования, в которых есть признаки государственной тайны, могут знакомиться лица, имеющие соответствующий допуск. Депутаты Государственной Думы имеют доступ к государственной тайне.

Так я оказался в здании ГВП, где несколько часов читал постановление о прекращении дела и пролистывал отдельные тома. Читать само дело — полторы сотни томов, было невозможно. Потому что это был хаос. Разобраться в нем стоило бы нескольких месяцев труда. Я такую роскошь позволить себе не мог. Мое внимание сосредоточилось на итоговом документе. И он поразил меня своей нелогичностью, низким уровнем культуры. Такое впечатление, что эти шесть десятков страниц просто списали по фрагментам из разных частей дела и скрепили выводами, которые из этих фрагментов никак не следовали. Это была халтура. Все «расследование» свелось к тому, чтобы не допустить к делу никого. Ничего «секретного» или «сов. секретного» в материалах и заключительном постановлении на было и в помине. Секретность покрывала тайну: отсутствие факта расследования и постыдность итога. Такой итог стыдно было публиковать.

Меня поразил легкомысленный ответ кураторов «Катынского дела» в ГВП на мой вопрос: «Изучались ли материалы комиссии Бурденко? Есть ли основания считать их недостоверными?». Оказалось, что не изучались, потому что «и так ясно, что это фальшивка». Это подвигло меня к продолжению работы по «Катынскому делу».

Особенно важным в этом деле было изобличение государственной измены там, где ее присутствие было очевидно в 1991 году. На глазах руководства КГБ был разрушен Советский Союз, государственная безопасность подверглась убийственной атаке, но всесильная спецслужба и пальцем не повела. Не по тем ли причинам, что было фальсифицировано «Катынское дело»? На фальсификацию указывал факт, открытый в июне 2004 года. В архивах нашлись документы о трех лагерях особого назначения близ Смоленска (Вяземлаг), где до 1941 года содержались бывшие польские военнослужащие и государственные чиновники, вывезенные в апреле-мае 1940 г из трех спецлагерей НКВД. Всего здесь содержалось около 8 тыс. поляков, еще какое-то количество — на отдельных лесозаготовительных пунктах. Это была своеобразная трудовая армия, разбежавшаяся с приближением наступающих немцев или захваченная ими. Данный факт не нашел отражения в расследовании ГВП. Власть полностью устранилась от необходимости защиты национальных интересов. Историческая правда интересовала только общественных активистов.

В ноябре 2005 году противники исторической лжи вышли на митинг к польскому посольству — об этом митинге развязно говорили в эфире «Эхо Москвы» Ганапольский со Сванидзе. Выступления были посвящены фальсификации дела и требованиям расследовать его в полной мере и вынести решение в судебном порядке. На эту инициативу отреагировало общество «Мемориал». Но «Мемориалу» нужна была не правда, а только поводы, чтобы унижать Россию и говорить гадости в адрес патриотического движения. На этот раз «мемориальцы» выступили с письмом в адрес польского посла, переполненным ложью, фантастическими измышлениями и клеветой. Митинг у стен польского посольства они назвали «омерзительной акцией», а ее лозунги — «манифестацией ненависти», попыткой оправдать преступления Сталина и Берии и даже оправдание нацистской агрессии 1939 года. Их интерпретация митинга у польского посольства показала, что эти люди не способны сказать ни слова правды. Любому очевидцу или участнику митинга было ясно, что «мемориальное» описание бесстыдно перевирает все, что происходило в действительности и извращает высказанные ораторами позиции.

Зная о моей активности, «мемориальнцы» уделили внимание и моей персоне. Они понимали, что у меня с ними не может быть никаких точек соприкосновения. Они мне отвратительны как враги моего народа и грязные лгуны. Поэтому «мемориальская» шушера писала польскому послу донос: «Вполне закономерно и участие в позорном спектакле 4 ноября депутата Государственной Думы РФ от партии «Родина» Андрея Савельева. Этот парламентарий уже давно зарекомендовал себя как сторонник националистических, шовинистических и антисемитских взглядов. Его активность на пикете всего лишь расставляет точки над «і»: она демонстрирует истинную политическую ориентацию организаторов акции, проясняет идеологические предпочтения «Родины» и еще раз подтверждает, что появление свастики в символике пикета — не случайность».

Какая еще свастика? Дело в том, что на митинге в качестве наглядно агитации присутствовал макет памятника польским офицерам, возведенный в Нью-Йорке. Он отличался от трагичной фигуры, созданной американскими печальниками о судье Польши, только тем, что штык винтовки пронзал фигуру не в спину, а чуть ниже. Чтобы не повторять фальшь американцев, на прикладе винтовки была изображена свастика. В соответствии с исторической правдой: немцы во главе с Гитлером добили бегущую польскую армию. Переносить на родную почву двусмысленность, которая всегда трактуется против России и русских, никто не хотел. Ведь винтовка вполне могла считаться советской, а удар штыком в спину — будто бы, предательством по отношении к полякам. Мы-то знали, что ничего подобного не было. Напротив, наши солдаты спасли от немедленной смерти множество поляков — и военных, и гражданских. Подлость «Мемориала» в том, что его текст не поясняет что это за «символика пикета». Как будто участники митинга пришли с плакатами, на которых была свастика! Этого не было.