Глава 1 Теоретические основы устойчивости сельскохозяйственного развития

1.1. Устойчивость сельскохозяйственного развития

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде (г. Рио-де-Жанейро), официально был провозглашен тезис о социально-экономическом сбалансированном развитии, не разрушающим окружающую природную среду и обеспечивающим непрерывный прогресс общества.

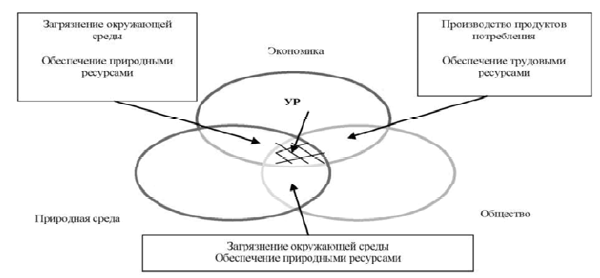

Сельскую территорию можно представить как открытую систему, условно разделенную на три взаимодействующих блока: природные ресурсы (первичные ресурсы и окружающая среда); экономика (производственная система и система инфраструктуры); общество (совокупность социальных процессов). Эти три блока образуют своего рода технологическую цепочку, призванную обеспечить достижение высокого качества жизни сельской территории [116].

Большинство исследователей в области региональной экономики отмечают именно эти три блока как основу для построения схемы функционирования экономики региона (А.Г. Гранберг, В.П. Орешин, О.С. Пчелинцев, Г.Г. Фетисов и др.) [108].

В концепции устойчивого развития все эти элементы рассматриваются во взаимосвязи и взаимозависимости с учетом приоритетности: цель – благополучие живущих и будущих поколений, основа – природно-экологические системы жизнеобеспечения, двигатель развития – экономика.

В работе [116] это представлено в виде схемы (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Сельская территория в контексте устойчивого развития [116]

Как отмечает Калягина Л.В. [39] применительно к развитию человечества понятие «sustainable development» означает развитие, не наносящее необратимого ущерба окружающей природной среде. Предлагаемый перевод понятия «устойчивое развитие» является очень приблизительным, что отмечает целый ряд ученых [67], но, тем не менее, термин получил широкое применение в законодательной практике и был закреплен в ряде нормативных документов.

Противоречивость терминологии проявляется в том, что «устойчивость» предполагает равновесие, а «развитие» возможно только при условии постоянного выхода системы из равновесного состояния.

Из-за относительно неточного перевода была внесена путаница в трактовку понятия устойчивости, что привело к рассмотрению устойчивости с позиций выживаемости человечества и устойчивости с позиций обеспечения положительного тренда в неравномерном (с ускорениями и замедлениями) социально экономическом и техническом развитии и обусловило появления множества определений устойчивого развития.

Учитывая двойственность трактовки, применительно к сельскому хозяйству устойчивое развитие сельского хозяйства можно понимать как устойчивость в смысле экономического и технического развития, наращивания объемов производства и повышения его эффективности, так и устойчивость в смысле обеспечения сбалансированного с позиций природноресурсных возможностей развития, которое достигается, прежде всего, за счет ограничения, либо сокращения производства, способного навредить окружающей среде. Как отмечает [39] это далеко не одно и то же, хотя очень взаимосвязано. На большом временном интервале целесообразно стремиться к повышению эффективности аграрного производства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий, использованию возобновляемых ресурсов и с обязательным сохранением окружающей среды.

Чтобы подчеркнуть разницу в этой терминологии, автор [39] предлагает заменить термин “устойчивое развитие сельского хозяйства” на “ устойчивое развитие агроэкономической системы” (первый подход), либо на устойчивое развитие “агроэкологической системы” (второй подход).

Понятие «устойчивость» используется в различных смыслах:

• способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий;

• ответ на малое возмущение системы, находящейся в механическом равновесии;

• реакция динамической системы на внешние воздействия;

• сходимость частот значений результатов измерения физической величины;

• долгосрочное равновесие между эксплуатацией ресурсов и развитием человеческого общества

Определение понятия устойчивости основано на статистической теории динамического ряда, разработанной В.М. Обуховым, Н.С. Четвериковым, Альб. Л. Вайнштейном, С.П. Бобровым, Б.С. Ястремским. Согласно этой теории статистический показатель содержит в себе элементы необходимого и случайного. Необходимость проявляется в форме тенденции динамического ряда, случайность – в форме колебаний уровней относительно кривой, выражающей тенденцию. Тенденцией характеризуется процесс эволюции.

По отношению к статистическому изучению динамики рассматривают два аспекта этого понятия [60]:

1) устойчивость как категория, противоположная колеблемости. В первом понимании показатель устойчивости, который может быть только относительным, должен изменяться от нуля до единицы (100 %). Это разность между единицей и относительным показателем колеблемости. Показатель характеризует близость фактических уровней к тренду и совершенно не зависит от характера последнего.

Слабая колеблемость и высокая устойчивость уровней в данном смысле могут существовать даже при полном застое в развитии, когда тренд выражен горизонтальной прямой.

2) устойчивость направленности изменений, т. е. устойчивость тенденции. Характеризует не уровни, а процесс их направленного изменения. Полной устойчивостью направленного изменения уровней динамического ряда считают такое изменение, в процессе которого каждый следующий уровень либо выше всех предшествующих (устойчивый рост), либо ниже всех предшествующих (устойчивое снижение). Всякое нарушение строго ранжированной последовательности уровней свидетельствует о неполной устойчивости изменений. В качестве показателя устойчивости можно использовать коэффициент корреляции рангов Ч. Спирмэна. При полном совпадении рангов уровней, начиная с наименьшего, и номеров периодов (моментов) времени по их хронологическому порядку коэффициент корреляции рангов равен +1. Это значение соответствует случаю полной устойчивости возрастания уровней. При полной противоположности рангов уровней рангам лет коэффициент Спирмэна равен -1, что означает полную устойчивость процесса сокращения уровней. При хаотическом чередовании рангов уровней коэффициент близок к нулю, это означает неустойчивость какой-либо тенденции.

Сущность комплексных показателей заключается в определении их не через уровни динамического ряда, а через показатели их динамики. Так, М.С. Каяйкиной [40] был предложен один из таких показателей – соотношение между среднегодовым абсолютным изменением и средним квадратическим (либо линейным) отклонением уровней от тренда. Чем больше полученная величина, тем менее вероятно, что уровень ряда в следующем периоде будет меньше предыдущего.

Другие показатели устойчивости нелинейных трендов, общие проблемы устойчивости экономических и социальных процессов рассмотрены в работе [15].

Для характеристики устойчивости (неустойчивости) Д. Бланфорд и С. Оффат рекомендуют следующие показатели [60]:

1. Процентный размах (Percentage Range): оценивает разность между максимальным и минимальным относительными приростами в процентах.

2. Скользящие средние (Moving Average): оценивает величину среднего отклонения от уровня скользящих средних.

3. Среднее процентное изменение (Average Percentage Change), которое оценивает среднее значение абсолютных величин относительных приростов и квадратов относительных приростов.

Авторы, анализируя вышеперечисленные коэффициенты, отмечают их хорошую согласованность относительно коэффициента Спирмена.

Несмотря на большое внимание, уделяемое учеными-экономистами проблемам устойчивости любых систем, единства мнений по поводу оценки и системы показателей уровня ее развития пока не сложилось. Различные определения и расчеты по методикам оценки устойчивости основываются, в большинстве своем либо на отождествлении данной категории с общим определением устойчивости, либо на проявлениях устойчивости в различных отраслях экономики и различных форм хозяйственной деятельности.

Существуют различные методические подходы для оценки устойчивого развития: построение индексов и индикаторов, с помощью которых можно судить об отдельных аспектах развития: экологических, социальных, экономических и др.; построение интегральных, агрегированных индексов, с помощью которых можно комплексно судить о развитии страны (или региона). Обычно агрегированные показатели подразделяются на следующие группы: социально-экономические; эколого-экономические; социально- экологические; эколого-социо-экономические [38].

Системы индикаторов ОЭСР подразделяются на несколько типов: набор экологических показателей для оценки эффективности деятельности в области охраны окружающей среды; наборы отраслевых показателей для обеспечения интеграции природоохранных вопросов в отраслевую политику; набор показателей, выводимых из природоохранной отчетности.

Системы индикаторов КУР ООН включают индикаторы социальных аспектов устойчивого развития; индикаторы экономических аспектов устойчивого развития; индикаторы экологических аспектов устойчивого развития (включая характеристики воды, суши, атмосферы, других природных ресурсов, а также отходов); индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития (программирование и планирование политики, научные разработки, международные правовые инструменты, информационное обеспечение, усиление роли основных групп населения).

В системе индикаторов для улучшения управления природопользованием в Центральной Америке представление индикаторов ведется в виде геоинформационных систем. Целью системы эколого-экономического учета является учет экологического фактора в национальных статистиках.

Стратегии устойчивого сельского развития [101] в декларации саммита ООН в Нью-Йорке в 2000 г. включают: 1) обеспечение экономического роста в сельском хозяйстве путем оптимизации экономической политики; 2) развитие несельскохозяйственного сектора в сельской местности; 3) совершенствование системы обеспечения сельхозтоваропроизводителей финансовыми ресурсами; 4) усиление «сельской направленности» национальных программ образования, здравоохранения и прочих социальных услуг; 5) борьба с сельской бедностью путем поддержки районов с высокой долей малообеспеченного населения; 6) повышение жизнеспособности объектов социальной сферы; 7) поддержка местных инициатив и развитие местного самоуправления.

Общепринятой является методика, когда развитие сельского хозяйства определяется на основе исчисления индексов: индексы валовой продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, инвестиций в сельское хозяйство, доходов граждан, проживающих в сельских поселениях, показателей потребления основных продуктов питания на одного человека в год, показателей доли российских продуктов питания на потребительском рынке, рентабельности сельскохозяйственного производства, индексов технической оснащенности сельскохозяйственных организаций, показателей паритета цен и другие показателей.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ