Глава 3 Гравитация. Почему падает яблоко

Мы можем преодолеть гравитацию,

но зачастую тонем в бумажной работе.

Мы продолжаем наше псевдонаучное повествование, которое в равной степени раздражает разного рода недообследованных фриков и занудных тру-физиков. По настойчивым просьбам трудящихся среднего звена и прочих бездельников (коими мы и сами являемся) сегодня нами будет рассказано, что там творится с этой непонятной гравитацией. Впереди, как обычно, минимум текста, бессодержательные картинки, эпичные обобщения и умалчивание математических доказательств.

Добро пожаловать в уголок всезнаек! Что такое гравитация или почему падает яблоко!

Кого ни спроси в наше просвещенное время, почему падает яблоко, практически любой покрутит пальцем у виска и скажет: «Дык, оно ж это… сила! Притяжения!.. Во!..»

И будет неправ. Как показал и доказал один известный дядька по имени Альберт, силы притяжения не существует. То есть притяжение есть, а силы нет. Оно как бы само — мы ничего не трогали. Причем открыл это дядька Альберт еще в 1915 году, и, представьте себе, прошло уже более ста лет, а мужики в курилке до сих пор не в курсе. После такого шокирующего заявления начнем издалека и по порядку.

Все началось опять же давным-давно во времена Галилео Галилея. Это первая половина 17 века, между прочим. В России-матушке как раз смутное время, игры престолов, лжедмитрии шляются по дорогам на Москву. А господин Галилей задается вопросом, с какой скоростью будут падать брошеные с крыши, скажем, булыжник и дробинка. Считается, что он швырял их с Пизанской башни, а потом бегал вверх-вниз, замеряя время и расстояния. На самом деле он пускал предметы по наклонным желобам, а в качестве секундомера использовал в том числе собственный пульс. Современники над Галилеем посмеивались, но он в долгу не оставался и остроумно поливал насмешников в ответ, причем в стихах. В итоге дошутился и загремел в тюрьму, а также имел известные неприятности с церковью.

Но главное он выяснил: булыжник и дробь, оказавшись в свободном падении, падают с одинаковой скоростью, а еще точнее — с одинаковым ускорением.

Кстати, все «опровергатели» общей теории относительности, о которой идет речь в этой лекции, в своих невероятных расчетах застревают именно на этом моменте. Они полагают, что опровергают Эйнштейна, но на самом деле рассуждают о несостоятельности опытов Галилея. В настоящее время попытки проверить разницу в ускорениях все еще проводятся, причем с безумной точностью — пока отклонений не обнаружено. И не должно.

В год, когда умер Галилей, явно по каким-то волшебным законам родился Исаак Ньютон, который принял эстафету и дал такого пинка естествознанию, что вскоре слово «наука» перестало быть смешным и греховным. Ньютона много чего интересовало, и мы не раз вспомним его в последующих главах. Помимо законов имени себя Ньютон решил раз и навсегда разобраться с силой притяжения. Опять же в легендах все было просто: вот Ньютон сидит под яблоней, на него падает яблоко, и Ньютон выдает формулу законов притяжения. Однако даже сейчас трудно представить, сколько бессонных ночей и дней полных размышлений понадобилось Ньютону, чтобы додуматься до закона всемирного тяготения.

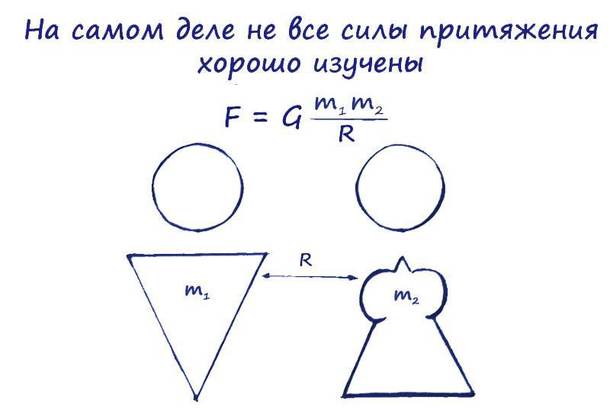

Закон гласит, что сила притяжения двух тел прямо пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния.

Спокойно, не трясемся от этих умных слов! Если перевести это на наш гуманитарный язык, то закон говорит нам о том, что две массы притягиваются друг к другу. Но чем дальше эти массы друг от друга, тем сила притяжения их все меньше и меньше. А в формуле просто записано, насколько все это уменьшается.

Ньютон был гений. Он прекрасно знал про опыты Галилея и не отрицал странный парадокс по поводу единого ускорения для различных тяжестей. Но объяснить причину этого явления на тот момент он не мог. Вместо этого в своих формулах он обнаружил отличный лайфхак — одна из масс в формуле, как правило, масса того, что падает на Землю, замечательно сокращается и не участвует в расчете ускорения свободного падения.

Этот нюанс присутствовал в физике до начала 20 века. После Ньютона новые открытия посыпались как из рога изобилия. Ученые, вооружившись ньютоновскими формулами, назло всяким астрологам и колдунам помчались рассчитывать движения планет, звезд, солнца, луны. По этим формулам они открыли Нептун, а позже Плутон, даже не видя эти планеты на небе. Объяснили, почему происходят приливы и отливы (спорим, вы тоже не знаете, почему?), подобрались к тепловым и электрическим загадкам.

Некий шибко умный мужик с фамилией Лаплас сказал Наполеону, мол, товарищ император, науке больше не требуется бог и чудеса, потому что у нас есть формулы, мы вам что хотите рассчитаем.

В эти благословенные времена недоволен был только один Эйнштейн, которому не нравилось несколько несущественных мелочей в наблюдениях. Во-первых, хоть вся солнечная система и подчинялась формулам Ньютона, но вот в движении Меркурия обнаруживался один косяк, который ну никак не укладывался в расчеты. Во-вторых, изобретенная Эйнштейном специальная теория относительности с постоянной скоростью света, замедлением времени, неодновременностью двух событий и т. п. была очень хороша, но сразу отказывалась работать, когда дело касалось силы тяжести. В-третьих, Эйнштейна бесила вышеупомянутая странность про то, как одинаково падают тела разных весов.

Возникали и другие вопросы, которые подкидывали свежие наблюдения, например, если свет не имеет массы, то почему же луч от далекой звезды, пролетая мимо нашего Солнца, искривляется, и благодаря этому мы видим звезды, которые прячутся за солнечным диском? Это явление, между прочим, называется гравитационным линзированием.

Так что Эйнштейну все эта ситуация очень не нравилась. Проблема была даже в самом понятии массы. Классическая физика, если это было принципиально, рассматривала по отдельности две массы тела: гравитационную (та, что мы называем в быту весом, возникающим от силы тяжести) и инертную (та масса, которую мы пытаемся сдвинуть, когда тело покоится, и прикладываем для этого силу).

Эйнштейн любил всякие необычные идейки и сгоряча ляпнул: а что если масса на самом деле одна? Гравитационная масса и инертная масса это одно и то же (точнее это эквивалентные вещи, но не будем отвлекаться на сложную математику)! И что же из этого следует и как это объясняет гравитацию?

Далее следует знаменитый мысленный эксперимент с лифтом. Противники теории относительности до сих пор злорадствуют, что эксперимент мысленный, не подозревая, что эксперименты давно проведены при других обстоятельствах на лазерах и интерферометрах.

В общем, смысл таков. Вас посадили в коробку и спросили, как вы думаете, что за пределами это коробки? Вы определенно чувствуете, где у коробки пол, а где потолок, потому что к полу вас притягивает сила тяжести.

Вы отвечаете: задача у вас тупая — коробка-то стоит на Земле!

А вот и нет, — говорят вам, — в данный момент вы летите в космическом пространстве с ускорением 9,8 м/сек2 «потолком» коробки вперед.

Вот собственно и весь поучительный эксперимент с лифтом. Оказывается, никакими опытами нельзя определить, движетесь ли вы с ускорением или находитесь под действием силы тяжести. Не, конечно, вы можете проделать в коробке дырку и посмотреть, что происходит, но это не научно. Без подглядывания вы никогда не докажете стопроцентно, летите вы или покоитесь на поверхности какой-нибудь планеты.

И тут Эйнштейн, уже подозревая о том, что массы слишком похожи друг на друга, задумался над гениальной мыслью. А что если никакой силы тяжести нет?

Что если сила тяжести это тоже же самое ускорение. Что если, прыгая со второго этажа общаги, мы не падаем на землю из-за силы тяжести, а летим с ускорением навстречу земле без всяких сил притяжения?

Остается вопрос — а почему мы летим пусть и с ускорением, но к Земле? Кто же нас так пнул по направлению к поверхности, по направлению к большой массе?

Дальше будет сложно. Задержите дыхание, как говорил один замечательный писатель, считавший, что всей этой физикой давно владели славяне Аркаима, летавшие к Сириусу на ваймарах.

Даже троечник знает, что если тело движется по кривой траектории, то оно движется не равномерно, а с ускорением. То есть едете вы на велосипеде по прямой дороге равномерно, не меняя скорости, и внезапно перед вами огромная колдобина, характерная для дорог нашей необъятной родины. Как только ваша траектория превращается в дугу, чтобы объехать колдобину, то равномерное движение перестает быть равномерным, и на время движения по дуге вы приобретаете ускорение, которое называют центростремительным.

И вот что у нас получается. Падающее тело не притягивается никакой силой, но летит с ускорением. Да еще навстречу земле. Если закрыть глаза на факт, что никаких колдобин на пути падающего тела нет, то чисто теоретически выходит, что падающее тело на самом деле просто летит по кривой траектории. С ус-ко-ре-ни-ем!

Эйнштейн думал десять лет. А мы в нескольких предложениях расскажем, что к чему. Короче, траектория падающего тела на самом деле кривая. Только кривая она не в трехмерном пространстве. А в четырехмерном пространстве, где четвертая координата — время. Осторожно, не спешим. Выдыхаем, осмысливаем прочитанное, дальше еще безумнее.

Кривым четырехмерное пространство делают объекты, имеющие массу. Чем больше масса объекта и чем ближе расстояние до этой массы, тем сильнее искажается время и пространство вокруг нее. Тут Ньютон нормально угадал про расстояния в своем законе притяжения. Потому что гений!

Как себе представить деформированное четырехмерное пространство? Давайте вспомним, что совсем недавно человечество считало, что земля плоская. И если поехать на велосипеде из Москвы во Владивосток, никуда не сворачивая, то наша траектория будет нам казаться прямой линией. Но мы движемся не по плоскости, а по поверхности земного шара. То, что мы видим как прямую на плоскости, в пространстве (с высоты) будет выглядеть как дуга. К сожалению, мы не можем взять и посмотреть на наш трехмерный мир с «высоты» четвертого измерения, а то увидели бы как Вселенную перекосило от наличия в ней больших и не очень масс.

Старый добрый пример из географии (помните, был такой бесполезный урок в школе). Кратчайшее расстояние на глобусе не прямая линия, а дуга:

Так и в четырехмерном пространстве. Летит себе комета в космосе, никого не трогает. Но, пролетая мимо звезды, она попадает в деформированное пространство и, хотя «по ее мнению» она продолжает лететь прямо, тем не менее, «кривое» пространство уводит ее в сторону звезды. Если скорости кометы (ее энергии) хватит чтобы преодолеть «уклон», то она полетит дальше. А если силенок не хватит, то комета начнет двигаться по «ложбине», которую создала вокруг себя во времени-пространстве массивная звезда. Пролетая совсем близко от звезды, комета и вовсе пересечется с ее траекторией (чем ближе, тем «уклон» круче), и комета грохнется на нее. Не забываем, что все это происходит в четырехмерном пространстве, где объект имеет координаты длины, ширины, высоты и времени. Без времени вся эта конструкция работать не будет.

Теперь давайте вкратце объясним себе с научной точки зрения, почему падает яблоко.

Итак. На яблоне висит яблоко. Веточка пересыхает, и яблоко отрывается от дерева. Что происходит дальше?

Яблоня и планета движутся в пространстве (относительно солнца, вселенной и вообще, что мы не замечаем и считаем, что яблоня покоится на месте) и — самое главное — во времени. Земля и яблоня постоянно двигаются в будущее. Их движение в пространстве и времени, можно сказать, пока происходит по параллельным линиям.

Но вот яблоко стало независимо от яблони. Никакой силы к яблоку не прикладывалось (никто его не бросал), поэтому, по сути, оно и не должно никуда лететь. Если бы Земля не имела бы массы, то яблоко просто бы зависло в воздухе около ветки и по-прежнему двигалось во времени и пространстве параллельно с планетой.

Но законы нашего мира очень странные. Наш мир имеет четыре измерения — три пространственных и одно — временное. Если в пространстве-времени присутствует большая масса, то пространство-время вокруг этой массы деформируется, искажается. Как будто на ровную поверхность водной глади бросили булыжник и появились волны.

Земля же имеет очень большую массу, поэтому искажение пространства и времени существенное. И наше яблоко продолжает свое движение не по прямой линии в 4-хмерном пространстве, а по искривленной линии с ускорением. И вот яблоко летит уже не по параллельной прямой, а по такой линии, которая из-за искривления пространства приводит к столкновению с Землей.

Вот так происходит падение яблока. Нет никакой силы тяжести, а гравитация — это всего лишь движение по кривой траектории в четырехмерном пространстве-времени.

Вот и вся теория.

На сегодняшний день она получила подтверждение во многих экспериментах с высокой точностью, и спорить с ней весьма опрометчиво. Но желающие опровергнуть ОТО лезут как с конвеера: в этих ваших интернетах довольно затруднительно найти нормальное объяснение теории, постоянно — натыкаешься на разного рода фрические интерпретации с мировыми эфирами, галактическими полюсами, ячеистыми структурами и так далее. А теперь еще и мы тут. Ужас!

Гравитационные волны также распространяются не мгновенно, а с конечной скоростью — со скоростью света — так утверждает общая теория относительности (не так давно ученые наконец обнаружили их в эксперименте с черными дырами). Если наше солнце вдруг исчезнет, то Земля будет лететь по искривленному пространству еще 8 минут, пока пропажа Солнца не обнаружится и пространство не выровняется. И тогда наша планета отправится в открытый космос по касательной к своей орбите.

Гравитация влияет на ход времени — это тоже экспериментально доказано — чем ближе к центру масс, тем медленнее идет время. Работающие на сотом этаже стареют медленнее, чем работающие в шахте, правда, на триллионные доли секунды за сто лет.

А падение в черную дыру со стороны будет выглядеть бесконечным, потому что там пространство из-за огромнейшей массы потухшей звезды искажено так, что возникает трудно перевариваемое для физики состояние материи, известное под названием «сингулярность» — притяжение становится бесконечным, скорости превышают световые, меняются местами причина и следствие и так далее — можете сочинить сами, что хотите. В сингулярности возможно все. Ученые пока не очень уверены, существует ли сингулярность, может, там внутри черной дыры все гораздо банальнее, но, чтобы это проверить, надо туда сунуть нос и поглядеть, что как. Сами понимаете, пока мы это можем только в кино.

Общая теория относительности очень не дружит с квантовой физикой, потому что применение обеих теорий сразу приводит к взаимоисключающим результатам. Тот, кто помирит две теории, однозначно станет круче Эйнштейна и всех-всех-всех. Пока только умница Хокинг со своим испарением черных дыр показал, как в принципе можно немножко подружить квантовую физику и теорию относительности.

На этом все. Читайте умные книги, включая учебники. Меньше политики — больше науки, и, глядишь, через пятьдесят лет мы уже будем покорять Альфу Центавра.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ