Обыкновенные и не обыкновенные истории

Михаил Зощенко

Леля и Минька

(рассказы из одноименного цикла)

Галоши и мороженое

Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю. Но тогда это было что-то особенное — так я любил мороженое.

И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение: до того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик.

И моя сестренка Леля тоже исключительно любила мороженое.

И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день.

Но в это время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам на мороженое денег.

И вот однажды летом мы с Лелей гуляли в нашем саду. И Леля нашла в кустах галошу. Обыкновенную резиновую галошу. Причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась.

Вот Леля нашла эту галошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой.

Вдруг по улице идет тряпичник. И кричит: «Покупаю бутылки, банки, тряпки…»

Увидев, что Леля держит на палке галошу, тряпичник сказал Леле:

— Эй, девочка, продаешь галошу?

Леля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику:

— Да, продаю. Сто рублей стоит эта галоша.

Тряпичник засмеялся и говорит:

— Нет, сто рублей — это чересчур дорого за эту галошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями.

И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Леле две копейки, сунул пашу рваную галошу в свой мешок и ушел.

Мы с Лелей поняли, что это не игра, а на самом деле. И очень удивились.

Тряпичник уже давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету.

Вдруг по улице едет мороженщик и кричит:

— Земляничное мороженое!

Мы с Лелей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задешево продали галошу.

На другой день Леля мне говорит:

— Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь галошу.

Я обрадовался и говорю:

— Леля, разве ты опять нашла в кустах галошу?

Леля говорит:

— В кустах больше ничего нет. Но у нас в прихожей стоит, наверно, я так думаю, не меньше пятнадцати галош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо не будет.

И с этими словами Леля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной, довольно хорошей и почти новенькой галошей.

Леля сказала:

— Если тряпичник купил у нас за две копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту почти что новенькую галошу он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги.

Мы целый час ждали появления тряпичника, и, когда мы наконец его увидели, Леля мне сказала:

— Минька, на этот раз ты продавай галошу. Ты мужчина, и ты с тряпичником разговаривай. А то он мне опять две копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало.

Я надел на палку галошу и стал махать палкой над головой.

Тряпичник подошел к саду и спросил:

— Что, опять продается галоша?

Я прошептал чуть слышно:

— Продается.

Тряпичник, осмотрев галошу, сказал:

— Какая жалость, дети, что вы мне все по одной галошине продаете. За эту одну галошу я вам дам пятачок. А если бы вы продали мне сразу две галоши, то получили бы двадцать, а то и тридцать копеек. Поскольку две галоши сразу более нужны людям. И от этого они подскакивают в цене.

Леля мне сказала:

— Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей еще одну галошу.

Я побежал домой и вскоре принес какую-то галошу очень больших размеров.

Тряпичник поставил на траву эти две галоши рядом и, грустно вздохнув, сказал:

— Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна галоша дамская, другая — с мужской ноги, рассудите сами: на что мне такие галоши? Я вам хотел за одну галошу дать пятачок, но, сложив вместе две галоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за две галоши четыре копейки, и мы расстанемся друзьями.

Леля хотела побежать домой, чтоб принести еще что-нибудь из галош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама нас звала домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал:

— Итак, друзья, за эти две галоши вы могли бы получить четыре копейки, но вместо этого получите три копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми.

Тряпичник дал Леле три монетки по копейке и, спрятав галоши в мешок, ушел.

Мы с Лелей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями: с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей.

Вдруг тетя Оля сказала:

— Что за странность! Одна моя галоша тут, под вешалкой, а второй почему-то нету.

Мы с Лелей побледнели. И стояли не двигаясь.

Тетя Оля сказала:

— Я великолепно помню, что пришла в двух галошах. А тут сейчас только одна, а где вторая, неизвестно.

Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, сказал:

— Что за чепуха в решете! Я тоже отлично помню, что пришел в двух галошах, тем не менее второй моей галоши тоже нету.

Услышав эти слова, Леля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол.

Папа, который тоже провожал гостей, спросил:

— Леля, откуда у тебя эти деньги?

Леля начала что-то врать, но папа сказал:

— Что может быть хуже вранья!

Тогда Леля заплакала. И я тоже заплакал. И мы сказали:

— Мы продали тряпичнику две галоши, чтобы купить мороженое.

Папа сказал:

— Хуже вранья — это то, что вы сделали.

Услышав, что галоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился за сердце. Но папа им сказал:

— Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. Я возьму все Лелины и Минькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые галоши.

Мы с Лелей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал:

— Это еще не все. В течение двух лет я запрещаю Леле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю, и всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это сладкое.

В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил галоши тете Оле и дяде Коле.

И вот, дети, с тех пор прошло много лет.

Первые два года мы с Лелей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть и всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами.

И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз, по детской своей привычке, думаю: «Заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь?»

Сейчас, дети, очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготовляют это приятное блюдо.

Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое, и я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое.

Великие путешественники

Когда мне было шесть лет, я не знал, что земля имеет форму шара.

Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал:

— Земля есть круг. И если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел.

И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал:

— Скорей я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лелей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать.

Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик.

Степке понравился ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие.

На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Леле:

— Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год.

Леля сказала:

— А если, Степочка, мы встретим индейцев?

— Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен.

— А которые не захотят идти в плен? — робко спросил я.

— Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы и не будем брать в плен.

Леля сказала:

— Из моей копилки я возьму три рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег.

Степка сказал:

— Три рубля нам безусловно хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре.

Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб, и сахар, и кусочек сала, потом положили разную посуду — тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И, кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты.

Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек.

И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески.

Мы пошли по дороге через лес.

Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Леля со скакалкой. И за Лелей с тремя рогатками, сачком и удочкой шел я.

Мы шли около часа.

Наконец Степа сказал:

— Мешок дьявольски тяжелый. И я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок.

Тогда Леля взяла этот мешок и понесла его.

Но она недолго несла, потому что выбилась из сил.

Она бросила мешок на землю и сказала:

— Теперь пусть Минька понесет.

Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления: до того этот мешок оказался тяжелым.

Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока наконец, пройдя шагов десять, не свалился с этим мешком в канаву.

Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком, прямо на все эти вещи, нырнул я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник.

Леля и Степка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением.

Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика.

Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновенье скушал все сало.

Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок.

Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее мы шли еще два часа. И наконец вышли из леса на лужайку.

Тут Степка решил сделать привал. Он сказал:

— Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути.

И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги.

Мы развязали мешок и начали закусывать.

Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком.

Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре вся щека вздулась, как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья.

Перед тем как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке.

Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека моя горела и ныла. Леля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо.

Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал:

— Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям.

Мы продолжали идти в плохом настроении.

И только у Тузика настроение было ничего себе.

Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие.

Наконец стало темнеть.

Степка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать.

Мы собрали хворосту для костра. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер.

Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились.

И, покушав хлеба, легли в темноте.

Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти.

Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лелей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку над головой Леля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала.

А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик.

Наконец мы задремали.

Я проснулся оттого, что Леля теребила меня за плечи. Было раннее утро. И солнце еще не взошло.

Леля шепотом сказала мне:

— Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону. А то он заведет нас куда Макар телят не гонял.

Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой.

Мы с Лелей ухватились за его ноги и в одно мгновенье повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг.

Но от этого Степка не проснулся.

Он только застонал по сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне…»

Наверное, ему спилось, что на него напали индейцы и он зовет нас на помощь.

Мы стали ждать, когда Степка проснется.

Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:

— Хороши бы мы были, если б я лег ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь благодаря моим ногам всем нам ясно, что надо идти туда.

И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера.

Мы покушали хлеба и двинулись в путь.

Дорога была знакома. И Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал:

— Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как земля есть круг.

Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал на телеге.

Степка сказал:

— Для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу.

Мы стали проситься, чтоб нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть.

Мы быстро покатили. И ехали не больше часа.

Вдруг впереди показалась наша деревня Пески.

Степка, раскрыв рот от изумления, сказал:

— Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий.

Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани.

Мы вылезли из телеги.

Сомнения не оставалось — это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход.

Степка прошептал:

— Неужели же мы обогнули землю?

Леля фыркнула, и я тоже засмеялся.

Но тут мы увидели на пристани наших родителей и пашу бабушку — они только что сошли с парохода.

И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила.

Мы подбежали к родителям.

И родители засмеялись от радости, что увидели нас.

Нянька сказала:

— Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули.

Леля сказала:

— Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие.

Мама воскликнула:

— Что я слышу! Их надо наказать.

Папа сказал:

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Бабушка, сорвав ветку, сказала:

— Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама. А Лелю я беру на себя.

Папа сказал:

— Порка — это старый метод воспитания детей. И это не приносит пользы. Дети небось и без порки поняли, какую глупость они совершили.

Мама, вздохнув, сказала:

— У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, — ну что это такое!

Папа сказал:

— Мало знать географию и таблицу умножения. Чтоб идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере пяти курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления.

С этими словами мы пришли домой. И сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении.

Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день.

А на другой день мамаша его выпустила. И мы с ним стали играть как ни в чем не бывало.

Остается еще сказать несколько слов о Тузике.

Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился.

Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера.

А вечером, покушав, снова заснул, и что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности.

Что касается меня, то во сне я увидел тигра, которого я убил выстрелом из рогатки.

Золотые слова

Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми. И моя сестренка Леля тоже любила такие ужины не меньше, чем я.

Во-первых, на стол ставилась разнообразная еда. И эта сторона дела нас с Лелей в особенности прельщала.

Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. И это нас с Лелей тоже забавляло.

Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо. Но потом осмелели. Леля стала вмешиваться в разговоры. Тараторила без конца. И я тоже иной раз вставлял свои замечания.

Наши замечания смешили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие.

Но потом вот что произошло на одном ужине.

Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный будто бы угорел на пожаре. И папин начальник вытащил его из огня.

Возможно, что был такой факт, но только нам с Лелей этот рассказ не понравился.

И Леля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную. И ей поскорее хотелось рассказать эту историю, чтоб ее не забыть.

Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно. И Леля не могла более терпеть.

Махнув рукой в его сторону, она сказала:

— Это что! Вот у нас во дворе одна девочка…

Леля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула. И папа на нее строго посмотрел.

Папин начальник покраснел от гнева. Ему неприятно стало, что про его рассказ Леля сказала: «Это что!»

Обратившись к нашим родителям, он сказал:

— Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми. Они меня перебивают. И вот я теперь потерял нить моего рассказа. На чем я остановился?

Леля, желая загладить происшествие, сказала:

— Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал без сознания… Вот у нас одна девочка во дворе…

Леля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок.

Гости заулыбались. И папин начальник еще более покраснел от гнева.

Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Леле:

— Ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Леля. Другие угоревшие пожарные хотя и лежат в обмороке, по все-таки они говорить могут. Они бредят. И говорят, сами не зная что. Вот он и сказал «мерси». А сам, может, хотел сказать «караул».

Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям:

— Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают — все время перебивают глупыми замечаниями.

Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лелю:

— Глядите, вместо того чтобы раскаяться в своем поведении, эта особа снова принялась за еду. Глядите, она даже аппетита не потеряла — кушает за двоих…

Леля не посмела громко возразить бабушке. Но тихо она прошептала:

— На сердитых воду возят.

Бабушка не расслышала этих слов. Но папин начальник, который сидел рядом с Лелей, принял эти слова на свой счет.

Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал.

Обратившись к нашим родителям, он так сказал:

— Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших детей, мне прямо неохота к вам идти.

Папа сказал:

— Ввиду того, что дети действительно вели себя крайне развязно и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату.

Доев сардинки, мы с Лелей удалились под веселый смех и шутки гостей.

И с тех пор мы два месяца не садились вместе со взрослыми.

А спустя два месяца мы с Лелей стали упрашивать нашего отца, чтобы он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал:

— Хорошо, я вам это разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, — и более вы за стол не сядете.

И вот в один прекрасный день мы снова за столом, ужинаем со взрослыми.

На этот раз мы сидим тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер. Мы знаем, что, если мы скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам сесть со взрослыми.

Но от этого запрещения говорить мы с Лелей пока не очень страдаем. Мы с Лелей едим за четверых и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой.

Мы с Лелей съели все, что возможно, и перешли на сладкое.

Съев сладкое и выпив чай, мы с Лелей решили пройтись по второму кругу — мы решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидав, что на столе почти что чисто, принесла новую еду.

Я взял булку и отрезал кусок масла. И масло было совершенно замерзшее — его только вынули из-за окна.

Это замерзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне это не удавалось сделать. Оно было как каменное.

И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем.

А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом.

Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания.

Между тем нож согрелся над чаем. Масло немножко подтаяло. Я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут мое масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай.

Я обмер от страха.

Я вытаращенными глазами смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай.

Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происшествия.

Только одна Леля увидела, что случилось.

Она стала смеяться, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем.

Но она еще больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай.

Он мешал его долго, так что все масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон.

Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту.

И хотя Леля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше и что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду, но все-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику: «Не пейте!»

Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала.

И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику.

Между тем папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток.

Но тут глаза его стали круглыми от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться.

Наши родители спросили его:

— Что с вами произошло?

Папин начальник от испуга не мог ничего произнести.

Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан.

Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане.

Мама, попробовав этот чай, сказала:

— Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае.

Папа сказал:

— Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями.

Получив разрешение говорить, Леля сказала:

— Минька грел масло над стаканом, и оно упало.

Тут Леля, не выдержав, громко засмеялась.

Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы.

Папин начальник сказал:

— Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был деготь… Ну, эти дети доведут меня до сумасшествия.

Один из гостей сказал:

— Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее они никому не сказали об этом. И допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление.

Услышав эти слова, папин начальник воскликнул:

— Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай…

Леля, перестав смеяться, сказала:

— Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы ничего не сказали.

Я, вытерев слезы, пробормотал:

— Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то бы мы что-нибудь сказали.

Папа, улыбнувшись, сказал:

— Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь также поступать — исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. Если б ничего не случилось, у вас была священная обязанность молчать. Масло попало в чай или бабушка забыла закрыть кран у самовара — вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце. Иначе получится абсурд.

Мама сказала:

— Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох.

Бабушка сказала:

— Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Леле я не налила. Значит, я поступила правильно?

Тут все, кроме Лели, засмеялись. А папа сказал:

— Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Ну, а за глупость наказывать не полагается. Попросим вас, бабушка, налить Леле чаю.

Все гости засмеялись. А мы с Лелей зааплодировали.

Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти золотые слова.

И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во всех случаях жизни. И в личных своих делах. И на войне. И даже, представьте себе, в моей работе.

В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали.

Но я увидал, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам.

И, может быть, поэтому я принес людям не так уж много огорчений. И был до некоторой степени счастливым.

Впрочем, еще в древние времена один мудрый человек (которого вели на казнь) сказал: «Никого нельзя назвать счастливым раньше его смерти».

Это были тоже золотые слова.

1939

Галоши и мороженое

Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю. Но тогда это было что-то особенное — так я любил мороженое.

И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение: до того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик.

И моя сестренка Леля тоже исключительно любила мороженое.

И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день.

Но в это время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам на мороженое денег.

И вот однажды летом мы с Лелей гуляли в нашем саду. И Леля нашла в кустах галошу. Обыкновенную резиновую галошу. Причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась.

Вот Леля нашла эту галошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой.

Вдруг по улице идет тряпичник. И кричит: «Покупаю бутылки, банки, тряпки…»

Увидев, что Леля держит на палке галошу, тряпичник сказал Леле:

— Эй, девочка, продаешь галошу?

Леля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику:

— Да, продаю. Сто рублей стоит эта галоша.

Тряпичник засмеялся и говорит:

— Нет, сто рублей — это чересчур дорого за эту галошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями.

И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Леле две копейки, сунул пашу рваную галошу в свой мешок и ушел.

Мы с Лелей поняли, что это не игра, а на самом деле. И очень удивились.

Тряпичник уже давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету.

Вдруг по улице едет мороженщик и кричит:

— Земляничное мороженое!

Мы с Лелей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задешево продали галошу.

На другой день Леля мне говорит:

— Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь галошу.

Я обрадовался и говорю:

— Леля, разве ты опять нашла в кустах галошу?

Леля говорит:

— В кустах больше ничего нет. Но у нас в прихожей стоит, наверно, я так думаю, не меньше пятнадцати галош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо не будет.

И с этими словами Леля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной, довольно хорошей и почти новенькой галошей.

Леля сказала:

— Если тряпичник купил у нас за две копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту почти что новенькую галошу он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги.

Мы целый час ждали появления тряпичника, и, когда мы наконец его увидели, Леля мне сказала:

— Минька, на этот раз ты продавай галошу. Ты мужчина, и ты с тряпичником разговаривай. А то он мне опять две копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало.

Я надел на палку галошу и стал махать палкой над головой.

Тряпичник подошел к саду и спросил:

— Что, опять продается галоша?

Я прошептал чуть слышно:

— Продается.

Тряпичник, осмотрев галошу, сказал:

— Какая жалость, дети, что вы мне все по одной галошине продаете. За эту одну галошу я вам дам пятачок. А если бы вы продали мне сразу две галоши, то получили бы двадцать, а то и тридцать копеек. Поскольку две галоши сразу более нужны людям. И от этого они подскакивают в цене.

Леля мне сказала:

— Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей еще одну галошу.

Я побежал домой и вскоре принес какую-то галошу очень больших размеров.

Тряпичник поставил на траву эти две галоши рядом и, грустно вздохнув, сказал:

— Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна галоша дамская, другая — с мужской ноги, рассудите сами: на что мне такие галоши? Я вам хотел за одну галошу дать пятачок, но, сложив вместе две галоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за две галоши четыре копейки, и мы расстанемся друзьями.

Леля хотела побежать домой, чтоб принести еще что-нибудь из галош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама нас звала домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал:

— Итак, друзья, за эти две галоши вы могли бы получить четыре копейки, но вместо этого получите три копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми.

Тряпичник дал Леле три монетки по копейке и, спрятав галоши в мешок, ушел.

Мы с Лелей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями: с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей.

Вдруг тетя Оля сказала:

— Что за странность! Одна моя галоша тут, под вешалкой, а второй почему-то нету.

Мы с Лелей побледнели. И стояли не двигаясь.

Тетя Оля сказала:

— Я великолепно помню, что пришла в двух галошах. А тут сейчас только одна, а где вторая, неизвестно.

Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, сказал:

— Что за чепуха в решете! Я тоже отлично помню, что пришел в двух галошах, тем не менее второй моей галоши тоже нету.

Услышав эти слова, Леля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол.

Папа, который тоже провожал гостей, спросил:

— Леля, откуда у тебя эти деньги?

Леля начала что-то врать, но папа сказал:

— Что может быть хуже вранья!

Тогда Леля заплакала. И я тоже заплакал. И мы сказали:

— Мы продали тряпичнику две галоши, чтобы купить мороженое.

Папа сказал:

— Хуже вранья — это то, что вы сделали.

Услышав, что галоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился за сердце. Но папа им сказал:

— Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. Я возьму все Лелины и Минькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые галоши.

Мы с Лелей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал:

— Это еще не все. В течение двух лет я запрещаю Леле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю, и всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это сладкое.

В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил галоши тете Оле и дяде Коле.

И вот, дети, с тех пор прошло много лет.

Первые два года мы с Лелей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть и всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами.

И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз, по детской своей привычке, думаю: «Заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь?»

Сейчас, дети, очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготовляют это приятное блюдо.

Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое, и я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое.

Великие путешественники

Когда мне было шесть лет, я не знал, что земля имеет форму шара.

Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал:

— Земля есть круг. И если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел.

И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал:

— Скорей я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лелей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать.

Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик.

Степке понравился ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие.

На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Леле:

— Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год.

Леля сказала:

— А если, Степочка, мы встретим индейцев?

— Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен.

— А которые не захотят идти в плен? — робко спросил я.

— Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы и не будем брать в плен.

Леля сказала:

— Из моей копилки я возьму три рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег.

Степка сказал:

— Три рубля нам безусловно хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре.

Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб, и сахар, и кусочек сала, потом положили разную посуду — тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И, кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты.

Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек.

И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески.

Мы пошли по дороге через лес.

Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Леля со скакалкой. И за Лелей с тремя рогатками, сачком и удочкой шел я.

Мы шли около часа.

Наконец Степа сказал:

— Мешок дьявольски тяжелый. И я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок.

Тогда Леля взяла этот мешок и понесла его.

Но она недолго несла, потому что выбилась из сил.

Она бросила мешок на землю и сказала:

— Теперь пусть Минька понесет.

Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления: до того этот мешок оказался тяжелым.

Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока наконец, пройдя шагов десять, не свалился с этим мешком в канаву.

Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком, прямо на все эти вещи, нырнул я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник.

Леля и Степка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением.

Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика.

Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновенье скушал все сало.

Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок.

Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее мы шли еще два часа. И наконец вышли из леса на лужайку.

Тут Степка решил сделать привал. Он сказал:

— Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути.

И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги.

Мы развязали мешок и начали закусывать.

Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком.

Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре вся щека вздулась, как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья.

Перед тем как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке.

Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека моя горела и ныла. Леля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо.

Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал:

— Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям.

Мы продолжали идти в плохом настроении.

И только у Тузика настроение было ничего себе.

Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие.

Наконец стало темнеть.

Степка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать.

Мы собрали хворосту для костра. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер.

Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились.

И, покушав хлеба, легли в темноте.

Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти.

Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лелей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку над головой Леля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала.

А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик.

Наконец мы задремали.

Я проснулся оттого, что Леля теребила меня за плечи. Было раннее утро. И солнце еще не взошло.

Леля шепотом сказала мне:

— Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону. А то он заведет нас куда Макар телят не гонял.

Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой.

Мы с Лелей ухватились за его ноги и в одно мгновенье повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг.

Но от этого Степка не проснулся.

Он только застонал по сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне…»

Наверное, ему спилось, что на него напали индейцы и он зовет нас на помощь.

Мы стали ждать, когда Степка проснется.

Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:

— Хороши бы мы были, если б я лег ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь благодаря моим ногам всем нам ясно, что надо идти туда.

И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера.

Мы покушали хлеба и двинулись в путь.

Дорога была знакома. И Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал:

— Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как земля есть круг.

Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал на телеге.

Степка сказал:

— Для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу.

Мы стали проситься, чтоб нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть.

Мы быстро покатили. И ехали не больше часа.

Вдруг впереди показалась наша деревня Пески.

Степка, раскрыв рот от изумления, сказал:

— Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий.

Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани.

Мы вылезли из телеги.

Сомнения не оставалось — это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход.

Степка прошептал:

— Неужели же мы обогнули землю?

Леля фыркнула, и я тоже засмеялся.

Но тут мы увидели на пристани наших родителей и пашу бабушку — они только что сошли с парохода.

И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила.

Мы подбежали к родителям.

И родители засмеялись от радости, что увидели нас.

Нянька сказала:

— Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули.

Леля сказала:

— Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие.

Мама воскликнула:

— Что я слышу! Их надо наказать.

Папа сказал:

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Бабушка, сорвав ветку, сказала:

— Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама. А Лелю я беру на себя.

Папа сказал:

— Порка — это старый метод воспитания детей. И это не приносит пользы. Дети небось и без порки поняли, какую глупость они совершили.

Мама, вздохнув, сказала:

— У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, — ну что это такое!

Папа сказал:

— Мало знать географию и таблицу умножения. Чтоб идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере пяти курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления.

С этими словами мы пришли домой. И сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении.

Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день.

А на другой день мамаша его выпустила. И мы с ним стали играть как ни в чем не бывало.

Остается еще сказать несколько слов о Тузике.

Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился.

Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера.

А вечером, покушав, снова заснул, и что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности.

Что касается меня, то во сне я увидел тигра, которого я убил выстрелом из рогатки.

Золотые слова

Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми. И моя сестренка Леля тоже любила такие ужины не меньше, чем я.

Во-первых, на стол ставилась разнообразная еда. И эта сторона дела нас с Лелей в особенности прельщала.

Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. И это нас с Лелей тоже забавляло.

Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо. Но потом осмелели. Леля стала вмешиваться в разговоры. Тараторила без конца. И я тоже иной раз вставлял свои замечания.

Наши замечания смешили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие.

Но потом вот что произошло на одном ужине.

Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный будто бы угорел на пожаре. И папин начальник вытащил его из огня.

Возможно, что был такой факт, но только нам с Лелей этот рассказ не понравился.

И Леля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную. И ей поскорее хотелось рассказать эту историю, чтоб ее не забыть.

Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно. И Леля не могла более терпеть.

Махнув рукой в его сторону, она сказала:

— Это что! Вот у нас во дворе одна девочка…

Леля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула. И папа на нее строго посмотрел.

Папин начальник покраснел от гнева. Ему неприятно стало, что про его рассказ Леля сказала: «Это что!»

Обратившись к нашим родителям, он сказал:

— Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми. Они меня перебивают. И вот я теперь потерял нить моего рассказа. На чем я остановился?

Леля, желая загладить происшествие, сказала:

— Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал без сознания… Вот у нас одна девочка во дворе…

Леля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок.

Гости заулыбались. И папин начальник еще более покраснел от гнева.

Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Леле:

— Ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Леля. Другие угоревшие пожарные хотя и лежат в обмороке, по все-таки они говорить могут. Они бредят. И говорят, сами не зная что. Вот он и сказал «мерси». А сам, может, хотел сказать «караул».

Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям:

— Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают — все время перебивают глупыми замечаниями.

Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лелю:

— Глядите, вместо того чтобы раскаяться в своем поведении, эта особа снова принялась за еду. Глядите, она даже аппетита не потеряла — кушает за двоих…

Леля не посмела громко возразить бабушке. Но тихо она прошептала:

— На сердитых воду возят.

Бабушка не расслышала этих слов. Но папин начальник, который сидел рядом с Лелей, принял эти слова на свой счет.

Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал.

Обратившись к нашим родителям, он так сказал:

— Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших детей, мне прямо неохота к вам идти.

Папа сказал:

— Ввиду того, что дети действительно вели себя крайне развязно и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату.

Доев сардинки, мы с Лелей удалились под веселый смех и шутки гостей.

И с тех пор мы два месяца не садились вместе со взрослыми.

А спустя два месяца мы с Лелей стали упрашивать нашего отца, чтобы он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал:

— Хорошо, я вам это разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, — и более вы за стол не сядете.

И вот в один прекрасный день мы снова за столом, ужинаем со взрослыми.

На этот раз мы сидим тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер. Мы знаем, что, если мы скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам сесть со взрослыми.

Но от этого запрещения говорить мы с Лелей пока не очень страдаем. Мы с Лелей едим за четверых и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой.

Мы с Лелей съели все, что возможно, и перешли на сладкое.

Съев сладкое и выпив чай, мы с Лелей решили пройтись по второму кругу — мы решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидав, что на столе почти что чисто, принесла новую еду.

Я взял булку и отрезал кусок масла. И масло было совершенно замерзшее — его только вынули из-за окна.

Это замерзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне это не удавалось сделать. Оно было как каменное.

И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем.

А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом.

Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания.

Между тем нож согрелся над чаем. Масло немножко подтаяло. Я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут мое масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай.

Я обмер от страха.

Я вытаращенными глазами смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай.

Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происшествия.

Только одна Леля увидела, что случилось.

Она стала смеяться, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем.

Но она еще больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай.

Он мешал его долго, так что все масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон.

Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту.

И хотя Леля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше и что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду, но все-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику: «Не пейте!»

Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала.

И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику.

Между тем папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток.

Но тут глаза его стали круглыми от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться.

Наши родители спросили его:

— Что с вами произошло?

Папин начальник от испуга не мог ничего произнести.

Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан.

Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане.

Мама, попробовав этот чай, сказала:

— Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае.

Папа сказал:

— Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями.

Получив разрешение говорить, Леля сказала:

— Минька грел масло над стаканом, и оно упало.

Тут Леля, не выдержав, громко засмеялась.

Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы.

Папин начальник сказал:

— Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был деготь… Ну, эти дети доведут меня до сумасшествия.

Один из гостей сказал:

— Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее они никому не сказали об этом. И допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление.

Услышав эти слова, папин начальник воскликнул:

— Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай…

Леля, перестав смеяться, сказала:

— Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы ничего не сказали.

Я, вытерев слезы, пробормотал:

— Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то бы мы что-нибудь сказали.

Папа, улыбнувшись, сказал:

— Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь также поступать — исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. Если б ничего не случилось, у вас была священная обязанность молчать. Масло попало в чай или бабушка забыла закрыть кран у самовара — вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце. Иначе получится абсурд.

Мама сказала:

— Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох.

Бабушка сказала:

— Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Леле я не налила. Значит, я поступила правильно?

Тут все, кроме Лели, засмеялись. А папа сказал:

— Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Ну, а за глупость наказывать не полагается. Попросим вас, бабушка, налить Леле чаю.

Все гости засмеялись. А мы с Лелей зааплодировали.

Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти золотые слова.

И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во всех случаях жизни. И в личных своих делах. И на войне. И даже, представьте себе, в моей работе.

В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали.

Но я увидал, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам.

И, может быть, поэтому я принес людям не так уж много огорчений. И был до некоторой степени счастливым.

Впрочем, еще в древние времена один мудрый человек (которого вели на казнь) сказал: «Никого нельзя назвать счастливым раньше его смерти».

Это были тоже золотые слова.

1939

Аркадий Бухов

Иностранец

Голубая фигура Жана Буше взметнулась от трапеции под самым куполом, ринулась вниз, и через несколько секунд сетка мягко и заботливо подкинула молодого акробата в воздух.

— Элля! — крикнул он, кланяясь публике.

И навстречу его звонкому тенору партер и галерея бросили волну аплодисментов. Четыре раза еще выходил кланяться Жан Буше, а после четвертого вышел напудренный шталмейстер и деревянным голосом объявил:

— Антракт!

Ряды в партере пустели. Зрители шли в конюшни и в курилку.

— Европа! — завистливо произнес человек с большой бородой, в кепке и в зеленом галстуке. — У них каждый мускул куда надо пригнан. Разве наш так прыгнет? Либо пузом об сетку, либо ногой об воздух запнется.

— У них в самом нутре техника, — согласился зритель в рыжем пальто с рваным карманом. — Может, его с малолетства били, прежде чем прыгать начал. У них с этим строго. Заграница. А наш что? Ему семилетку кончать неохота — вот он и прыгает.

И они прошли за кулисы перед только что прошмыгнувшими туда двумя школьницами в синих беретах. Одна — с толстой русой косой, другая — с черными веселыми кудряшками.

— Типичный Фербенкс, — взволнованно шептала коса. — И наверное, влюблен в какую-нибудь ихнюю приезжую графиню.

— У них это нельзя, — сочувственна сказали кудряшки. — У графини муж и даст ему по морде. Акробаты влюбляются в наездниц.

Публика долго ходила по цирковой конюшне, мешала лошадям жевать овес и в упор рассматривала разгримированных актеров. Из боковой уборной вышел Жан Буше — в коричневом изящном пальто, в темной, хорошо выглаженной шляпе и желтых, сверкающих ботинках.

— Клавочка, родненькая, — тихо пискнула коса, — ты же знаешь по-французски… Заговори…

Кудряшки густо покраснели и тонким голосом выдавили:

— By зет… француа?

— Вуй, — солидно ответил Жан Буше и пошел к выходу.

Когда он проходил мимо человека с зеленым галстуком, тот солидно откашлялся, мотнул бородой и почему-то произнес:

— Пардон.

— Вуй, — так же солидно произнес Жан Буше и вышел.

Он долго шел по плохо освещенным улицам и тихонько насвистывал, чему-то весело улыбаясь. В узеньком тупичке он остановился около маленького одноэтажного деревянного домика и постучал в освещенное окошко. Окошко раскрылось, в темноту высунулась старушечья голова в вязаном платке, и Жан Буше тихо сказал:

— Это я, мамаша. Откройте.

— Андрюшечка… — ласково и нежно запел старушечий голос. — Иди, родненький, заждалась я тебя… Думала, уж не придешь…

— Ну что вы, мамаша, — улыбнулся акробат, входя в комнату. — Сама лепешки с творогом обещала, и вдруг — не приду. Спекла, старая?

— С хрустом, родненький. Как в детстве любил… Поджаристые… Кушай, золотко!

Через десять минут Жан Буше сидел за столом и с подчеркнутым аппетитом ел пресные и невкусные лепешки. Есть ему не хотелось, но мать такими радостными глазами смотрела за каждым куском, что акробат потянулся за третьей лепешкой.

— Кувыркаешься все, Андрюшечка? — грустно спросила она.

— Кувыркаюсь, мамаша. Ты не бойся. Привык.

— И жалованье аккуратно платят?

— Аккуратно, мамаша.

— Ну, и это хорошо, — печально пожевала старушка губами. — И за присылы тебе спасибо. Балуешь меня, старуху. Таким страхом жалованье зарабатываешь, а на меня, старую, тратишься…

— Хватает, мамаша, не беспокойся. Ты вот только что… — акробат немного замялся и виновато посмотрел на мать, — когда в цирк ко мне придешь, так по фамилии не спрашивай. А скажи так: где, мол, здесь Жан Буше? Поняла?

— Это что же такое будет?

— Фамилия моя теперь. Буше и еще Жан. Это, мамаша, для дела нужно. Ежели я, скажем, Андрей Савелкин — одна мне цена, а ежели я Буше — другая.

— Оно конечно, — кивнула старуха, — Савелкин для представления не годится. Поняла, Андрюшенька.

И вдруг с тихой тревогой, смахнув робкую слезинку, спросила:

— А как же ты по-ихнему объясняешься-то, Андрюшенька? Тяжело, поди?

— Да нет, мамаша. Ежели надо «да» сказать, говорю «вуй». А ежели наоборот — произношу «нон».

— Вуй, — протянула старушка и улыбнулась. — Чудеса!

Акробат зевнул и посмотрел на пальто.

— Пойду, мамаша. Спасибо за лепешки.

— А то, может, здесь переспишь, Андрюшенька? — попросила мать. — Чего тебе в номера-то свои шлепать. Блохи еще там… Я тебе на диванчике уж постелила…

В номерах ждали товарищи. Уезжавший завтра укротитель устраивал ужин. Акробат вздохнул и с растяжкой сказал:

— Ладно, мамаша. Пересплю.

Он быстро разделся, лег, натянул на голову одеяло и, подогнув на неудобном диванчике ноги, уснул. Старушка потушила лампу, на цыпочках подошла к дивану, нежно поправила подушку и пошла закрывать окно.

— Марья Егоровна, — спросил чей-то голос под окном, — к тебе сынок, говорят, прибыл? У тебя сейчас?

— Вуй, — гордо ответила мать. — Здеся.

1935

Счастливый случай

Милиционер Ежевикин шел разговаривать с Зосиным папашей о женитьбе. Папа жил в Туле. Папа третьего дня приехал из Тулы специально, чтобы увидеть Ежевикина и воочию убедиться, в чьи неизвестные руки он передает свою младшую дочь. Все краткие сведения о папе, полученные от Зоси, были очень несистематизированны и расплывчаты. Выяснено было, что у папы большая черная борода, лишай за ухом, низменная страсть к пирогам с капустой и очень тяжелый характер, когда ему не дадут выспаться после обеда. Ежевикин был нетребовательным человеком, но всего этого было слишком мало для того, чтобы почувствовать внезапное влечение к будущему тестю. Особенно его пугал предстоящий сейчас разговор.

— Ты только понравься ему сразу, — ободряюще инструктировала вчера Ежевикина Зося. — Ну что тебе стоит?

— Я сразу нравиться не умею, — уныло вздыхал Ежевикин. — У меня это не выходит.

— Вот и врешь! — настаивала Зося. — А почему мне сразу понравился? Значит, не хочешь.

— Хорошо, — так же уныло согласился Ежевикин. — Завтра приду и понравлюсь. Только о чем я говорить-то с ним буду? С папой.

— А очень просто. Я, мол, люблю вашу младшую дочь, Зосю. А он тебе скажет: «Ну что же?» И она, мол, меня любит. А он тебе скажет: «Ну что же?» И мы, мол, хотим записаться. А он тебе скажет: «Ну что же?» Вот и все. Неужели трудно?

— Легко… — с горечью в душе согласился Ежевикин и почему-то добавил: — Третьего дня грузовик один, полуторатонка, на подводу налетел — тоже хлопот было… Кругом неприятности…

И сейчас, когда Ежевикин приблизился к Зосиному дому, ему казалось, что тут только и начинается настоящее испытание его закалки и выдержки. Еще ни разу не дрогнула у него рука, бестрепетно подносящая ко рту свисток, когда на перекрестке двух улиц такси напирали на грузовики, подводы застревали между двумя трамваями, лихо мчался на все это скопление машин и колес пожарный обоз, а юркие и нахальные пешеходы просачивались, как разлитые чернила, во все свободные дыры. Еще никто не переспорил его в мимолетной дискуссии на углу, почему нельзя висеть на трамвае и, будучи снятым, не платить штраф. И книжка ударника уютно и уже давно покоилась в боковом кармане Ежевикина, но сейчас он чувствовал только свинцовую тяжесть в ногах и безотчетный страх в душе.

«Хоть бы пирога ему дали нажраться, что ли, — неласково думал он о своем будущем собеседнике. — Хоть бы надрыхаться после обеда дали ему, что ли… Папа! Давить таких пап надо…»

Дверь открыла сама Зося.

— Ждет, — тревожно шепнула она, одновременно подставляя щеку для поцелуя и освобождая Ежевикина от коробки с мармеладом. — Иди.

Она втолкнула Ежевикина в комнату. В углу в сумерках сидел маленький лысый человек с большой черной бородой, в ватном жилете и икал.

— Познакомьтесь, папаша, — радостно защебетала Зося. — Васечка! Познакомьтесь, Васечка, — папаша!

Папаша подал руку, икнул и, посмотрев на Ежевикина снизу, несколько хмуро спросил:

— Милиционером будете?

— Милиционером, — робко ответил Ежевикин.

— Садитесь. Зажги-ка свет, Зося. Дай-ка твоего рассмотреть.

Зося повернула выключатель. Когда в комнате стало светло, папаша повернул заспанное лицо к Ежевикину, маленькие глазки его засверкали обидой, и он неожиданно тонким фальцетом спросил в упор:

— Ты?

— Я, папаша… — взволнованно прошептал Ежевикин. — Ничего не поделаешь. Служба.

— Отдай три рубля! — тихо и угрожающе сказал папа. — Отдай на этом месте!

— Какие три рубля, папаша? — взволнованно вмешалась Зося. — При чем три рубля в семейных отношениях, папаша?

— Он знает, — сурово заметил папаша.

— Я знаю, что знаю, папаша, — твердо сказал Ежевикин, поднимаясь со стула. — Я три рубля не себе беру. А ежели когда свистят, слезать надо. В трамвае прятаться нечего. Я вашу младшую дочь люблю, а дочкой поперек порядка меня корить нечего. И три рубля обратно требовать.

— Снял? — робко спросила Зося.

— Снял, — вздохнул Ежевикин. — Они через улицу бегали, на трамвай висеть бросились, а когда свисток — внутрь впихнулись и за пассажирами нахально укрывались.

— Спасибочко на добром слове! — ехидно зашипел папаша. — Родной отец к младшей дочери приехал, с вокзала, как мокрая собака, по трамваям мечется, а женишок в свисток свистит и три рубля от будущего родственника заимел. Спасибо на добром слове!

— Когда же это было-то? — всхлипнула Зося.

— Вчера было! — с негодованием откликнулся папаша. — С добрым утром на три рубля поздравили. Познакомились с Васечкой. Спасибо тебе, доченька младшая!

— Зося здесь ни при чем, папаша, — обиженно сказал Ежевикин. — Я, может, и через любовь мою и саму Зосю, ежели бы она висмя висела либо через рельсы бегала…

— Ну уж ты не очень разоряйся! — перестала всхлипывать Зося. — Разговорился!

— Такой все может, — убежденно сказал папаша. — Дали им волю! Он тебе и мать родную за ногу стянет…

— А ежели кто ногу потеряет? — вздохнул Ежевикин. — Я же для порядку поставлен. Вот, скажем, идет гражданин. Вот он ногой ступает на рельсу…

— Вы насчет ног не заговаривайте зубы, молодой человек, — сухо сказал папаша. — Ноги наши. Что хотим, то и делаем с ними. А уж ежели насчет ног пошло, — тонко заметил он, — не всякая нога ко мне на порог должна зашагивать. Не всякую ногу желаю иметь у себя в семействе! И вообще до свидания. Можете на барсуке жениться, а не видать вам Зоси как своих ушей!..

Ежевикин тяжелыми шагами вышел из комнаты. Он один одевался в прихожей. Из комнаты доносились сердитое гудение папаши и плач Зоси. Медленно спускался по лестнице. А когда дошел до последнего пролета, услышал, что где-то наверху открылась дверь, и к ногам, на грязные ступеньки лестницы, упало что-то тяжелое. Ежевикин нагнулся и посмотрел. Это была коробка с мармеладом. Ежевикин почувствовал острый холодок в душе.

…Много красных беретов. И под каждым из них старался Ежевикин последние пять дней увидеть Зосино личико и белокурую прядку, падающую на лоб. Но Зоси не было среди тех тысяч красных беретов, которые проходили мимо Ежевикина во время дежурства на стыке двух длинных шумных улиц.

Хмуро и мрачно регулировал уличное движение Ежевикин. Еще ревностнее следил он за тем, чтобы кто-нибудь не проскакивал штопором перед открытым светофором. Еще суровее снимал с подножек серокепочных людей с раздутыми портфелями и вручал им штрафные квитанции. Но в жизни прорезалась какая-то трещина, и стоило мелькнуть красному берету в толпе, трещина саднила, как порез, на который капнули одеколоном.

И когда ранним осенним вечером Ежевикин возвратился домой, чтобы тоскливо помечтать о Зосе, на столе у него лежала городская открытка с незабываемыми строками:

Васечка! Приходи сегодня в девять. Целую. Зося.

Ежевикин умиленно погладил открытку, сразу взял себя в руки и сурово прошептал:

— Не пойду.

Повторил еще раз эту торжественную клятву и сразу стал одеваться.

Через полчаса Зося уже отворяла дверь на четыре торопливых звонка.

— Звали, Зосечка? — радостно шепотом спросил Ежевикин.

— Звала, Васечка, — сконфуженно пробормотала Зося. — Пойдем.

— А папаша там? — тревожно спросил Ежевикин. — Не пойду я к нему, Зося.

— Сам тебя просил… Ну, Васечка, ну, дорогой…

Из комнаты пахнуло йодоформом, скипидаром и еще чем-то больничным. На приземистой пестрой кушетке с голубыми цветочками лежал папаша с забинтованной головой. Из-под белой марли уныло вылезал черным клином кусок бороды, узенький левый глаз и кусок носа.

— Где это вас, папаша? — осторожно спросил Ежевикин.

— Где надо, там и отработали, — вздохнул папаша и добавил: — Иди, Зося, чайку схлопочи. Видишь, гость пришел.

Когда Зося вышла, наступила длительная и неловкая пауза.

— Вы уж того… не сердитесь, папаша, — пробормотал Ежевикин, — насчет прошлого раза… Может, действительно кого впопыхах штрафанешь.

— То есть как это впопыхах? — поднял папаша забинтованную голову. — Как же их не штрафовать, ежели он, как драная кошка, на всем ходу в вагон сигает?..

— Которые торопятся уж очень, — осторожно вставил Ежевикин.

— А куда торопятся? — сердито заметил папаша. — Ногу-голову повредить торопятся? Так я вас понял, молодой человек?

— Вы, папаша, не сердитесь. Я насчет того, ежели который, может, иногородний, порядка еще не знает…

— А ты его на три рубля, сукиного кота, — убежденно заметил папаша, — пусть через трешницу знает. Колесу все равно, на кого наехать — на иногороднего либо на местного…

— Который, может, и задумавшись через улицу ползет…

— А ты на рельсах не думай. И вообще нечего их сторону держать, молодой человек, — сухо сказал папаша. — Ежели их распустить, так по улице пройти нельзя будет.

— Невозможно, — согласился Ежевикин.

— Я про то и говорю, — сказал папаша и застонал: — Ой, ломит проклятую!.. Давно служите?

— Четвертый год, папаша.

— Так… Штрафов-то, поди, много взяли?

— Много, папаша, — испуганно согласился Ежевикин.

— Мало! — неожиданно стукнул папаша кулаком по кушетке. — Я б с их, чертей кривоногих, не так бы еще брал! Ну, идите, идите, молодой человек, там вас Зося ждет. Ой, голову ломит!..

Ежевикин тихо вышел в коридор.

— Ну? — с сияющим лицом спросила его Зося.

— Ничего не понимаю, — тихо сказал Ежевикин. — В голову ему, что ли, ударило, папаше-то?

— Ударило, ударило, Васечка! — радостно зашептала Зося. — Повезло нам с тобой, Васечка! По улице перебегал папаша… Милиционер свистит, а папаша вперед лезет… И тут прямо счастливый случай — грузовик. Краям папашу по голове хватил… Как пришел домой, перевязался, лег и сейчас же орать начал… «Зови, говорит, твоего…» — «Кого, папаша?» — «А который был тогда… Милиционера твоего, Васечку… За что, говорит, человека обхамил? За то, что руки-головы наши сберегает? Такой, говорит, как твой, уж не дал бы грузовику удрать. А я, говорит, даже номер грузовика запомнил: шестьсот двадцать три».

— Запишем, — деловито сказал Ежевикин, вынимая книжку, — потом ответит.

— Запиши, — ласково шепнула Зося, — наш с тобой счастливый номер! Шестьсот двадцать три… Век его не забуду!..

Ежевикин надел шинель и сконфуженно заметил:

— Тут в меня в прошлый раз мармеладом сверху запустили.

— Не может быть! — покраснев, отвернулась Зося.

— Ну, значит, показалось. Так я новый принес. Кушайте на здоровье. И папашу угостите. Больным сладкое полезно.

И веселый шепот в прихожей закрепил треснувшее по швам счастье.

1935

Михаил Лоскутов

Рассказ о говорящей собаке

Вообще говоря, говорящих собак на свете нет. Так же как говорящих лошадей, леопардов, кур, носорогов.

Собственно, науке известен только один такой случай — это знаменитая говорящая собака Мабуби Олстон. Она принадлежала известному доктору Каррабелиусу, но где она находится в настоящее время, никому не известно. История эта — истинная правда. Произошла она не так давно в маленьком, очень далеком и захолустном городке Нижнем Таратайске, на реке Бородайке.

Излишне говорить, что город Нижний Таратайск никогда до этого замечательного события не только не видал говорящих собак, но даже обыкновенными собаками, как город маленький, не изобиловал. Было в нем ровно шесть собак, причем одна из них неполная. Она имела только три ноги и один глаз; все остальное она растеряла за свою долгую и бурную жизнь. Но это не мешало таратайским собакам быть особенными.

Естественно, что все жители города знали всех шестерых собак наперечет. Они даже составляли известную гордость Таратайска. Эту гордость подогревали особенно владельцы собак, люди тщеславные и самолюбивые. Поэтому и все жители считали, что таратайские собаки самые умные на свете. Все говорили: «Наши собаки». Приезжих спрашивали: «Вы еще не видели наших собак?» Возвращаясь поздно домой, таратайцы говорили: «Это лают наши собаки», и слушали их, точно пение соловьев.

Каждый из владельцев, в свою очередь, конечно, считал, что его собака самая умная из шести собак, и на этой почве происходили между ними всякие дрязги.

Каждый находил в своей собаке особые достоинства, и каждая была по-своему хороша и мила для города. Черная собака счетовода Попкова была больше всех: она могла при желании проглотить поросенка или даже самого счетовода. Пес бухгалтера Ерша был необыкновенен по раскраске: весь он состоял из пятен и каких-то грязных полос и походил не то на зебру, не то на шахматную доску. На глазах у всех бухгалтер мыл его, доказывая, что эти пятна не отмываются. Белый пудель Екатерины Федоровны Бломберберг был хотя не чистый пудель, а помесь с овчаркой, но все же был почти породистый и умел делать реверанс.

Но больше всех гордился своим псом Араратом провизор аптеки, огромный, как башня, мужчина, с усами, закрученными кверху. Его всегда видели с собакой и с бамбуковой палкой в руках.

— Я побью того, кто скажет, что моя собака не лучше всех, — говорил провизор. — Смотрите, она даже похожа на меня.

И действительно, у них было странное сходство: собака была так же длинна, у нее были так же закручены вверх усы; ей недоставало только бамбуковой палки.

Лишь один владелец трехногой собаки не обладал особым самолюбием в собачьем вопросе. Это был старый пенсионер Поджижиков, человек ветхий, но так же равнодушно смотревший на мир, как его древнее животное по прозвищу Бейбулат. Единственно, чем они оба занимались, это сидели целый день на крылечке и дремали.

И вот однажды…

Доктор кинологии и восточной школы дрессировки животных, заклинатель змей и зоопсихолог Отто Каррабелиус приехал в Нижний Таратайск прямо из-за границы, возвращаясь с Малайского архипелага. Никем не замеченный, он сошел с поезда и с двумя чемоданами, ассистенткой, небольшой собакой, двумя обезьянами, попугаем и морской свиньей по прозвищу Элеонора отправился в местную гостиницу «Эльдорадо». А через день по городу были расклеены удивительные афиши:

ДОКТОР КАРРАБЕЛИУС

продемонстрирует дрессировку животных.

Прыжок в обруч.

Поднимание животными гирь.

Танец танго на зонтике.

А затем впервые в Европе и Америке покажет номера восточной школы психодрессировки животных.

ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА

Результат долгой научной подготовки и работы с животными.

Чудес нет.

Буфет по удешевленным ценам.

Когда появилась афиша о необыкновенной собаке, весь город, естественно, начал говорить об этом событии. Мнения жителей были разнообразны.

— Это надувательство, — говорили одни. — Собака не должна говорить. Собака обязана лаять и дом сторожить. Знаем эти индийские штуки! На что наши таратайскне собаки — и то не говорят ничего.

— Нет, все же заграничное воспитание… — робко отвечали другие. — Конечно, дай нашим воспитание, так они бы и не так бы заговорили…

— По науке, собака не имеет права разговаривать. У нее, с медицинской точки зрения, не так все устроено, — говорил провизор аптеки, размахивая бамбуковой палкой.

— Почему же! Вы забываете, как наука и техника вперед шагнули. Вон телевидение, например… Почему же собаке не говорить? Пора. Давно бы пора обратить внимание. Это же красота! Сидит, к примеру, собака, дом сторожит. Чтобы ей лаять на вора, она ему вдруг вежливо так, басом говорит: «Ты чего тут шляешься? А то вот хозяина как кликну, так будешь хорош…»

Как передают теперь свидетели, особенное напряжение в городе началось с той поры, когда на улицах стал появляться доктор Отто Каррабелиус с собачкой. Поползли всякие слухи. Передавали, будто где-то его собака чихнула и извинилась. У кого-то она спрашивала адрес какой-то улицы. За Отто Каррабелиусом ходила толпа, и во главе все владельцы собак, кроме двух. Хозяин черного пуделя Клондайка, местный священник Святоперекрещенский, сидел дома и говорил собравшимся у него старушкам, что все это ведет к концу мира.

— Не ходите смотреть на эту нечисть, — говорил священник. — Вот до чего дошло при Советской власти: собака говорит. Этак, того и гляди, куры танцевать станут, коровы частушки запоют! С нами крестная сила!

Один только старичок пенсионер Поджижиков сидел равнодушно на солнышке и грелся с собакой Бейбулатом. Когда ему говорили про говорящую собаку, он только зевал.

— Ну и что же, охо-хо, — говорил он, — пусть говорит на здоровье.

Ничто его не прошибало!

Мальчик Витя Храбрецов, пионер, ученик и следопыт первой категории, твердо задался целью выяснить тайну собаки. С утра до ночи он ходил по улице за доктором Каррабелиусом и даже пропустил все занятия. Но собака почему-то молчала. Вопрос особенно волновал Витю: если собаку можно выучить говорить по-русски, по-немецки и по-французски, то не может ли она вообще ходить в школу и готовить уроки?

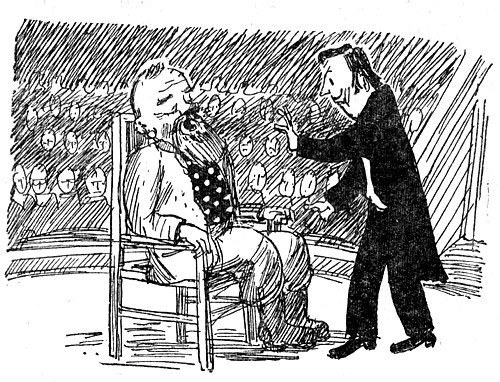

В день прёдставления зал клуба местной пожарной дружины «Красное пламя» был набит битком. В первом ряду сидели четыре владельца собак. Тут был и счетовод, и бухгалтер, и Бломберберг, и провизор с палкой.

Вышли доктор Каррабелиус во фраке и ассистентка в костюме наездницы. Быстро проделали свои номера обезьяны, попугаи и морская свинья Элеонора. Их публика пропустила мимо глаз. Доктор понял, что публику волнует собака. Видя напор толпы, он забеспокоился. Где-то треснул барьер.

Наконец вышла собака. Сначала она проделала прыжки и танго на зонтике. Потом доктор вышел вперед и сказал: