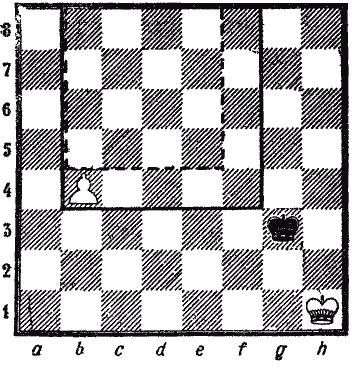

Диаграмма 79.

Для того чтобы сразу, без высчитывания ходов, точно определить, сможет ли король догнать проходную пешку, не пользующуюся поддержкой своего короля, существует правило квадрата, которое надо твердо запомнить. Одной стороной квадрата считаем путь, оставшийся пешке до ее превращения в ферзя (сюда входит и поле, на котором она находится).

На диаграмме 79 пять полей: b4, b5, b6, b7, b8. Отсчитаем такое же количество полей на горизонтали в сторону одинокого короля — строим квадрат (получившийся на диаграмме квадрат b4—b8—f8—f4 очерчен линией). Если король при своем ходе вступит в квадрат, он догонит пешку, если нет, она пройдет в ферзи. На диаграмме черный король вне квадрата. Однако ходом 1. ... Kpf4 он входит в квадрат. Приходе белых 1. b5 позиция меняется, и надо строить новый квадрат, чтобы решить, сможет ли король догнать пешку (новый квадрат обозначен пунктиром). В него черный король не сможет попасть (после 1. ... Kpf4), и пешка проходит в ферзи.

Применяя правило квадрата в случае, если пешка находится в исходной позиции (белая — на второй, черная — на седьмой горизонтали), надо учитывать, что пешка может пойти сразу на два поля вперед: квадрат строится со сторонами на одно поле короче.

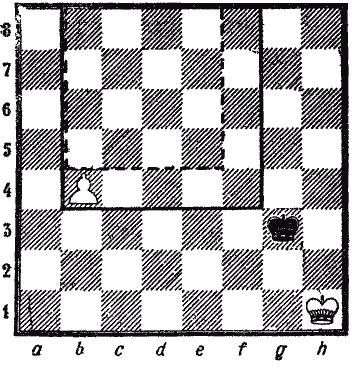

Диаграмма 80.

Например, на диаграмме 80 квадрат образуется полями а6—a1—f1—f6, но не а7—a1—g1—g7. Если следует ход белых, то они, ставя короля на любое из трех полей — f6, f5, f4, попадают в квадрат и догоняют пешку. Однако при первом ходе черных 1 ... а5 получается квадрат а5—a1—e1—е5 (на диаграмме обозначен пунктиром), не досягаемый для белого короля. Следовательно, черная пешка проходит в ферзи.

КОРОЛЬ И ДВЕ СВЯЗАННЫЕ ПЕШКИ ПРОТИВ КОРОЛЯ

Из правила квадрата вытекает другое важное правило: две связанные пешки всегда выигрывают против одинокого короля. Даже если он сможет догнать их, он не в состоянии взять одну пешку, не пропустив другую в ферзи. Поставим на поле с3 в позиции, изображенной на диаграмме 79, еще одну белую пешку.

Диаграмма 79.

Предположим, что очередь хода за черными. Король попадает в квадрат и догоняет пешки, но они «неприкосновенны»! 1. ... Крf4 2. b5 Кре5 3. b6 Kpd6 4. с4!! (Грубой ошибкой было бы 4. b7?? из-за Крс7.) 4. ... Крс6 5. с5, и белые выигрывают, так как если черный король возьмет пешку с5, то выйдет из квадрата, и пешка b6 пройдет в ферзи.

Черный король вынужден делать бесполезные ходы, препятствуя продвижению пешек, а в это время подходит белый король и, оттесняя черного короля, проводит их в ферзи: 5. ... Крb7 6. Kpg2 Крс6 7. Kpf3 Крb7 8. Кре4 Крс6 9. Kpd4 (Кре5) Kpd7 10. Kpd5 Kpd8 11. с6. (Выигрывает и любой другой ход.) 11. ... Крс8 12. Kpd6 Крb8 (12. ... Kpd8 13. b7) 13. Kpd7 Кра8 14. с7 или 13. b7 Кра7 14. Крс7 или 13. с7+ Крс8 14. Кре7! (Но не 14. Крс6? — пат.) 14. ... Крb7 15. Kpd8.

КОРОЛЬ И ПЕШКА ПРОТИВ КОРОЛЯ

В случаях, когда пешка не может самостоятельно пройти в ферзи (одинокий король находится в квадрате), все зависит от позиции короля сильнейшей стороны, поддерживающего свою пешку.

Напомню читателю, что противостояние королей на расстоянии одного хода называется оппозицией. Когда один из противников, сделав очередной ход, добился такого противостояния королей, говорят, что его король «занял оппозицию».

Диаграмма 81.

На диаграмме 81 черные, играя 1. ... Крс8, становятся против белого короля (занимают оппозицию). После ответного хода 2. d7+ Kpd8 белые вынуждены ходом 3. Kpd6 создать патовую позицию или отдать пешку. Наоборот, если в этой позиции первый ход принадлежит белым, они, играя 1. d7, не допускают черного короля занять оппозицию, и после 1. ... Кре7 2. Крс7 пешка проходит в ферзи.

Из этого примера следует, что, если одинокий король при положении пешки и короля противника на шестой горизонтали (или третьей, если сильнейшей стороной являются черные) занял оппозицию, он всегда добивается ничьей. Заметьте также, что, если пешка, продвигаясь с шестой горизонтали на седьмую, дает шах, получается ничья. Если пешка доходит до седьмой горизонтали без шаха, она проходит в ферзи.

Правило оппозиции указывает, как следует ходить одиноким королем и в том случае, если белая пешка достигла шестой горизонтали (черная пешка — третьей), а король того же цвета находится сзади пешки. Чтобы добиться ничьей, одинокий король должен маневрировать так, чтобы в тот момент, когда король сильнейшей стороны ступит на шестую (третью) горизонталь, занять оппозицию.

Диаграмма 82.

На диаграмме 82 — ничья при ходе любой стороны: 1. Kpd5 Kpd8. (Единственный ход! Если 1. ... Крс8?, то 2. Крс6!— белый король занимает оппозицию, обеспечивая победу.) 2. Крс6 (Кре6) Крс8 (Кре8). Черные заняли оппозицию. 3. d7+ Kpd8. Ничья. При первом ходе черных: 1. ... Kpd8 (но не 1. ... Крс8? 2. Крс6!) 2. Kpd5 Kpd7 3. Kpe5 Kpd8! 4. Кре6 Кре8. Ничья.

Если пешка находится еще дальше от поля превращения ее в ферзи (белая — на 5, 4, 3, 2-й горизонталях, черная — на 4, 5, 6, 7-й горизонталях), то и тогда одинокий король должен маневрировать таким образом, чтобы, занимая оппозицию, вынудить сильнейшую сторону продвигать пешку и ни в коем случае не допускать, чтобы поддерживающий ее король прорвался вперед пешки. Наоборот, сильнейшая сторона должна стремиться не к продвижению пешки, а к тому, чтобы ее король занял вначале активную позицию. Король сильнейшей стороны должен не подталкивать пешку, а вести ее за собой, то есть быть впереди пешки и, оттесняя одинокого короля, прокладывать пешке дорогу в ферзи.

Если белая пешка находится на пятой горизонтали, а поддерживающий ее король станет на шестую горизонталь (или черная пешка — на четвертой, а черный король — на третьей горизонтали), то одинокого короля не спасет даже оппозиция.

Диаграмма 83.

На диаграмме 83 выигрыш достигается независимо от очереди хода: 1. Kpd6 Kpd8 (если 1. ... Крb7, то 2. Kpd7!). Черный король занял оппозицию, но следует 2. с6! (Этот «запасной» темп вынуждает черных уступить оппозицию. 2. ... Крс8 3. с7 (без шаха!) 3. ... Крb7 4. Kpd7. При ходе черных: 1. ... Kpd8 2. Kpb7 Kpd7 3. c6+ и т. д.

Местонахождение белого короля на шестой горизонтали (черного — на третьей) впереди пешки обеспечивает выигрыш и в таких позициях, где на первый взгляд одинокий король имеет шансы на ничью.

Диаграмма 84.

На диаграмме 84 черные, играя 1. ... Кра7 2. Крс7 Кра8!, ставят белым ловушку: 3. b6?? — пат. Однако, занимая ходом 3. Крb6 шестую горизонталь, белые после 3. ... Крb8 4. Кра6 Кра8 5. b6 Крb8 6. b7 Крс7 7. Кра7 добиваются победы.

Значительно труднее выиграть, если белая пешка не дошла до пятой горизонтали (черная пешка — до четвертой). Даже если король сильнейшей стороны находится впереди пешки на соседнем поле, выигрыш не всегда обеспечен, так как все зависит от взаимного маневрирования королей.

В таких случаях занятие оппозиции одиноким королем приводит к ничьей. И наоборот, если оппозицию займет король сильнейшей стороны, он добивается победы: или оттесняя одинокого короля, или становясь еще на одно поле вперед.

В позициях, где король находится впереди своей пешки и их разделяет одно поле или больше, победа обеспечена всегда.

Диаграмма 85.

На диаграмме 85 исход партии решает очередь хода. При ходе черных они занимают оппозицию, играя 1. ... Крb5 и добиваясь ничьей: 2. Крс3 Крс5 3. b3 Крb5 4. b4 Крb6 5. Крс4 Крс6 6. b5+ Крb6 7. Крb4 Крb7 8. Крс5 Крс7 9. b6+ Крb7 10. Крb5 Крb8! (Единственный ход. Проигрывает 10. ... Крс8 или 10. ... Кра8.) 11. Крс6 Крс8. Ничья.

Однако при начальном ходе белых они бы легко выиграли: 1. Кра4! Крb6 (если 2. ... Крс6, то 3. Кра5!, а на 2. ... Крс4 последует 3. b4!) 2. Крb4 (к ничьей ведет 2. b3? или 2. b4?. Теперь же белого короля от пешки отделяет одно поле) 2. ... Крс6 3. Кра5! (ошибочно 3. b3?) 3. ... Крb7 (если 3. ... Крс5, то 4. b4+ Крс6 5. Кра6 Крс7 6. b5 Крb8 7. Крb6!) 4. Крb5! (расстояние уже в два поля!) 4. ... Крс7 5. Кра6 Крс6 6. b4! (но не 5. Кра7?? Крb5, и теряется пешка). 6. ... Крс7 7. b5 (ничего не дает 7. Кра7 из-за 7. ... Крс6, и белый король вынужден вернуться обратно на а6) 7. ... Крb8 (иначе 8. Кра7) 8. Крb6! (но не 8. b6? Кра8 с ничьей). Теперь же белые вынуждают черных уступить оппозицию: 8. ... Кра8 (или 8. ... Крс8 9. Кра7) 9. Крс7 Кра7 10. b6+ Кра8 11. b7+.

Диаграмма 83.

Вернемся к диаграмме 83. Там решающую роль при захвате оппозиции королем сильнейшей стороны сыграло то, что у белых «нашелся» лишний темп в виде хода пешки. Этот прием часто обеспечивает победу и в концах партий, где пешка еще далека от ферзевого поля.

Диаграмма 86.

Так, на диаграмме 86 при ходе черных белые легко выигрывают, поскольку одинокий король вынужден уступить оппозицию. Например, 1. ... Крb6 2. Kpd5 или 1. ... Kpd6 2. Крb5 и т. д., по образцу окончания на диагр. 85. Однако и при ходе белых одинокого короля не спасет занятая им оппозиция, так как, двигая пешку, белые передают очередь хода противнику и благодаря этому легко добиваются своей победы: 1. с3! Крb6 2. Kpd5 Крс7 3. Крс5! (ошибочно 3. с4? из-за 3. ... Kpd7 4. Крс5 Крс7!) 3. ... Kpd7 4. Крb6 Kpd6 5. с4, и пешка проходит в ферзи.

Единственным исключением из рассмотренных правил являются позиции с ладейной пешкой. Если одинокий король успевает попасть в угловое поле превращения пешки (а8, h8, a1, h1), то ничья неизбежна.

Диаграмма 87.

На диаграмме 87 ничья при ходе любой стороны: 1. Крb1 Крb3 2. Kpa1 а3 3. Крb1 а2+ 4. Kpa1, или 1. ... Крb3 2. Крb1 а3 3. Kpa1 а2 — пат. Если бы даже у черных был еще белопольный слон, они все равно не смогли бы добиться выигрыша!

Ничья получается и в том случае, когда король сильнейшей стороны находится впереди ладейной пешки, но одинокий король успевает его «запереть» в углу.

Диаграмма 88.

На диаграмме 88 при ходе черных партия закончилась бы их выигрышем после 1. ... Крb1 2. Крb3 а2, но при ходе белых — ничья: 1. Крс2 Kpa1 2. Kpc1 (или 2. Крb3) 2. ... а2 3. Крс2 — пат. Однако при наличии слона черные выигрывают, так как слон принудил бы белого короля отступить, в результате чего черный король оказался бы на свободе и пешка прошла бы в ферзи.

Из рассмотренных правил вытекает общий план игры и в окончаниях с большим количеством пешек. Шахматист, обладающий материальным преимуществом, упрощая позицию разменами, сводит ее к одному из рассмотренных нами типичных окончаний: король и пешка против одинокого короля, обязательно учитывая, что пешка не должна быть ладейной и король противника не должен успеть занять оппозицию.

Шахматист, обладающий позиционным преимуществом, зачастую выигрывает еще проще: например, отдаленная проходная пешка, как правило, приносит победу. Она отвлекает неприятельского короля от защиты его пешек и позволяет прорваться к ним собственному королю.

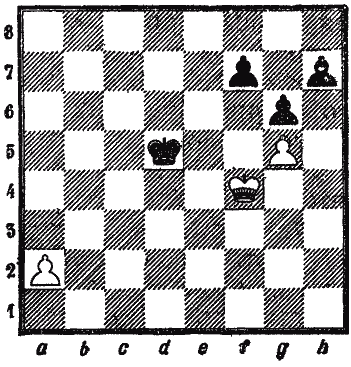

Диаграмма 89.

Рассмотрим диаграмму 89. Мы увидим, что, несмотря на материальный перевес черных, белые легко выигрывают!

Например, 1. а4 Крс4 2. Кре5 Крb4 3. Kpf6 Kp:а4 4. Кр:f7 Крb5 5. Kpg7 Крс5 6. Kp:h7 Kpd5 7. Кр:g6, и пешка проходит в ферзи.

Поэтому при наличии пешек на обоих флангах сдвоенные пешки (изолированные и неизолированные) являются серьезной позиционной слабостью: две сдвоенные пешки на одном фланге удерживаются одной пешкой противника. На другом же фланге у него получается позиционный перевес, и он, образуя отдаленную проходную, добивается победы.

Защищённая проходная пешка часто сильнее, чем отдаленная проходная.

Диаграмма 90.

На диаграмме 90 белые легко выигрывают, так как черный король «привязан» к квадрату h5—h8—е8—е5. Ведь если он его покинет, то пешка h5 тотчас пройдет в ферзи. А белый король беспрепятственно подходит к отдаленной проходной пешке противника, уничтожает ее и затем, оттесняя черного короля, выигрывает вторую пешку и партию.

Предлагаю проверить это на доске самому читателю.

ФЕРЗЬ ПРОТИВ ПЕШКИ

Часто у партнеров остается по одной пешке. Один успевает провести пешку в ферзи, а второй доводит свою пешку до предпоследней горизонтали. Чтобы достичь победы в таком эндшпиле, сильнейшая сторона должна, препятствуя ферзем продвижению пешки противника, приближать к ней собственного короля. Разумеется, если пешка находится еще дальше от последней горизонтали, выигрыш проще.

Диаграмма 91.

На диаграмме 91 изображена типичная позиция. Белые маневрами ферзя выигрывают темпы для приближения своего короля: 1. Фе7+ Kpf2 2. Фd6 Кре2 3. Фе5+ Kpf1 4. Фd4 Кре2 5. Фе4+ Kpf1 6. Фd3+ Kpe1 7. Фе3+ Kpd1 (иначе теряется пешка. Первая серия шахов для выигрыша одного темпа закончена) 8. Кре5 (король приблизился на одно поле!) 8. ... Крс2 9. Фе2 Kpc1 10. Фс4+ Крb2 11. Фd3 Kpc1 12. Фс3+ Kpd1 13. Кре4 (используя второй выигранный темп!) 13. ... Кре2 14. Фе3+ Kpd1 15. Kpd3 Kpc1 16. Ф:d2+, и белые выигрывают.

Необходимый для победы выигрыш темпа достигался только потому, что король слабейшей стороны, защищая пешку, был вынужден становиться перед ней, давая возможность приблизиться королю противника.

Диаграмма 92.

При слоновой пешке (см. диагр. 92), дошедшей до второй (седьмой) горизонтали, слабейшая сторона добилась бы ничьей, так как король не обязан защищать пешку: 1. Фg4+ Kph1 2. Фf3+ Kpg1 3. Фg3+ Kph1, и если ферзь берет пешку, то пат!

Диаграмма 93.

При ладейной пешке, дошедшей до второй (седьмой) горизонтали (см. диагр. 93), выигрыш невозможен потому, что король слабейшей стороны, встав перед пешкой, попадает в патовое положение: 1. Фh3 Kpg1 2. Фg3+ Kph1 3. Kpg7. Пат.

Только если король сильнейшей стороны находится близко от места боя, то выигрыш иногда возможен и при ладейной пешке. Предположим, что на диаграмме 93 белый король стоит не на f8, а на е5. Тогда белые добиваются победы таким интересным путем: 1. Фh3 Kpg1 2. Фg3+ Kph1 3. Фе1+ Kpg2 4. Фе2+ Kpg1 5. Kpf4! h1Ф 6. Kpg3!, и при любом ходе черных белые дают им мат или берут ферзя.

ЛАДЬЯ И ПЕШКА ПРОТИВ ЛАДЬИ

Окончание ладья и пешка против ладьи встречается наиболее часто в практической игре. В этом эндшпиле, как и в пешечном, решающее значение имеет местонахождение королей. Если король слабейшей стороны находится перед пешкой, ничья обычно достигается легко.

Диаграмма 94.

На диаграмме 94 при ходе черных ошибочно играть 1. ... Лa5? из-за 2. Кре6!, и белые выигрывают, как после 2. ... Ла6+ 3. d6 Крс8 (иначе мат) 4. Лh8+ Крb7 5. Кре7, так и после 2. ... Ла1 3. Лh8+ Крс7 4. d6+ Крс6 5. Лс8+ Крb7 6. d7+ Ле1+ 7. Kpf5, и белый король уклоняется от шахов приближением к черной ладье, не вставая при этом на вертикаль «d».

Вместо 1. ... Лa5? черным проще всего добиться ничьей, играя в этой позиции: 1. ... Ла6! — маневрируя затем ладьей по шестой горизонтали до тех пор, пока пешка не продвинется вперед. Тогда ладья должна тотчас же спуститься вниз и давать шахи белому королю с тыла: 1. ... Ла6 2. Лf7 Лb6 3. Лg7 Ла6 4. d6 Ла1! (если 4. ... Лb6??, то 5. Кре6!) 5. Кре6 Ле1+ 6. Kpd5 Лd1+ 7. Крс5 Лс1+ 8. Крb4 Лb1+ 9. Крс5 Лс1+. Ничья.

Если ход белых, они играют 1. Кре6, и черным уже значительно труднее добиться ничьей, которая достигается единственным ходом 1. ... Лd2! Например: 2. Kpd6 Крс8 3. Лh8+ Крb7 4. Кре6 Крс7! (или 4. Лh7+ Крс8, или 4. Лd8 Лh2! 5. Кре7 Лh7+ 6. Кре6 Лh6+). Плохо вместо 1. ... Лd2! играть 1. ... Ле2+? из-за 2. Kpd6 Крс8 3. Лh8+ Крb7 4. Kpd7 Лg2 5. d6 Лg7+ 6. Кре6 Лg6+ 7. Кре7 Лg7+ 8. Kpf6 Лd7 9. Кре6 Лg7 (если 9. ... Крс6, то 10. Лс8+) 10. d7, и пешка проходит в ферзи.

Стало быть, ходом 1. ... Лd2 черные могут добиться ничьей также и при своей очереди хода, но приведенный после хода 1. ... Ла6! способ маневрирования ладьей по шестой (для черных — по третьей) горизонтали до продвижения пешки проще и понятней начинающему шахматисту.

Если король слабейшей стороны отрезан (или отдален) от пешки не менее, чем на две вертикали, то в таких случаях пешка, поддержанная своим королем и ладьей, всегда проходит в ферзи посредством интересного маневра, известного под названием «мост».

Диаграмма 95.

На диаграмме 95 ход 1. Kpd7 (или 1. Kpf7) не ведет к выигрышу, так как черная ладья будет давать шахи с тыла до тех пор, пока король не уйдет от пешки или не вернется на е8. Например, 1. Kpf7 Лf2+ 2. Кре6 Ле2+ 3. Kpd7 Лd2+ 4. Крс6 Ле2 5. Kpd6 Лd2+ и т. д. Однако, делая в исходной позиции малополезный на первый взгляд ход 1. Лg4!!, белые пресекают возможность бесконечных шахов: 1. ... Лd2 2. Kpf7 Лf2+ 3. Кре6 Ле2+ 4. Kpf6 Лf2+ (если 4. ... Ле1, то 5. Лg5! и 6. Ле5) 5. Кре5! Ле2+ 6. Ле4!, и пешка проходит в ферзи.

Диаграмма 96.

Рассмотрим часто встречающиеся в партиях позиции, изображенные на диаграммах 96 и 97. В обоих случаях проходная пешка дошла до предпоследней горизонтали, но теперь ее финальному продвижению мешает защищающая ее собственная ладья, а сама пешка атакована черной ладьей.

Диаграмма 97.

Тем не менее и там и там белые выигрывают сразу! В позиции на диаграмме 96 решает маневр 1. Лh8! Л:а7 2. Лh7+, и черные теряют ладью. Любопытно, что, если бы в начальной позиции черный король находился не на f7, а на g7, позиция была бы ничейной! Белая ладья была бы прикована к полю а8 необходимостью защищать пешку, а как только белый король приблизился бы к пешке, став на поле b6, чтобы освободить ладью от защиты пешки, черная ладья начала бы давать ему шахи с тыла. А как только король отошел бы от пешки, ладья вернулась бы на вертикаль «а».

В позиции на диаграмме 97 ход 1. Лh8 был бы неопасен для черных, так как после 1. ... Л:а7 2. Лh7+ черный король защитил бы свою ладью ходом 2. ... Крb6. Но белые все же могут выиграть, пожертвовав ладью только для того, чтобы быстрее очистить поле превращения пешки: 1. Лс8+! Кр:с8 2. а8Ф+ После этого получается эндшпиль: король и ферзь против короля и ладьи, — теоретически выигрышный для сильнейшей стороны.

Вообще ладейные окончания содержат массу тонкостей. При разыгрывании ладейных окончаний, кроме приведенных основных типичных позиций, надо помнить такие общие установки.

Сильнейшая сторона должна держать свою ладью, если удастся, позади проходной пешки, чтобы ладья «толкала» проходную пешку, а не вела ее за собой.

Если пешка поддержана собственным королем, надо стремиться отрезать ладьей короля противника от пешки на две или хотя бы на одну вертикаль.

Слабейшая сторона тоже должна по возможности держать ладью позади проходной пешки противника, связывая этим действия его ладьи и, если понадобится, атакуя короля с тыла. Король слабейшей стороны должен стремиться стать перед проходной пешкой противника, а если это невозможно, то король должен держаться как можно ближе к неприятельской пешке, стесняя маневрирование другого короля.

В ладейных окончаниях с большим количеством пешек самое важное — активизировать свою ладью, занять ею открытую вертикаль и при случае вторгнуться в лагерь противника.

ДРУГИЕ ОКОНЧАНИЯ

Каковы возможности сторон в следующих простейших эндшпилях?

Ферзь против легкой фигуры (коня или слона) выигрывает всегда. Сначала король сильнейшей стороны приближается к другому королю, остерегаясь коневой «вилки». После приближения короля надо сочетать прямые матовые угрозы с нападением на коня или слона, вследствие чего ферзь выигрывает легкую фигуру двойным ударом. Опытные шахматисты этот эндшпиль не играют, так как слабейшая сторона сдается при таком подавляющем материальном перевесе партнера.

Ферзь против ладьи тоже выигрывает, но этот эндшпиль требует точной игры. Король и ферзь оттесняют короля и ладью к краю доски и создают цугцванг: вынуждают противника сделать проигрывающий ход — отвести ладью далеко от ее короля. Потом ферзь выигрывает ладью двойным ударом. Приближая короля к королю и ладье противника, сильнейшая сторона должна опасаться жертвы ладьи для создания пата.

Ферзь и пешка против ферзя выигрывают далеко не всегда и с большим трудом. Часто слабейшая сторона добивается вечного шаха. Продвигая пешку в ферзи, надо прикрывать своим ферзем короля от шахов и стремиться вынудить размен ферзей.

Ферзь и легкая фигура против ферзя не выигрывают.

Ладья против слона или против коня не выигрывает.

Ладья и конь против ладьи не выигрывают.

Ладья и слон против ладьи теоретически не выигрывают, но в практической игре слабейшая сторона должна защищаться очень точно. При небрежной защите сильнейшая сторона оттесняет короля противника на крайнюю горизонталь или вертикаль, и там может создаться проигрышная позиция.

Легкая фигур а и пешка против легкой фигуры выигрывают в тех случаях, когда слабейшая сторона не сможет отдать фигуру за проходную пешку.

Разноцветные слон ы (у одного партнера белопольный слон, у другого — чернопольный) в пешечных окончаниях при отсутствии других фигур обычно позволяют шахматисту добиться ничьей, даже если у него пешкой меньше.

ШАХМАТЫ — В ПИОНЕРИЮ!

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ШАХМАТНАЯ ИГРА

Шахматы — это прежде всего умственная борьба. В начале партии шахматист обладает равными с партнером «силами» и возможностями. Победа целиком зависит от его умения, старания, воли, выдержки, знания теории. Шахматы развивают в человеке стойкость, упорство, стремление преодолевать трудности, не падать духом от неизбежных неудач — все те качества, какие нужны и в жизни.

Хорошо проведенная, красивая партия восхищает шахматистов осуществленными в ней тонкими маневрами, остроумными комбинациями, безупречным использованием позиционного или материального перевеса. Такая партия оставляет художественное впечатление, подобное тому, какое мы получаем от спектакля, книги. Шахматы будят в человеке чувство красоты и развивают творческую фантазию.

Необходимость создавать в шахматах далеко задуманные планы, точно рассчитывать комбинации и маневры упражняет память и приучает человека к точности, аккуратности, четкости — качествам, необходимым в любой работе.

Шахматная игра любима трудящимися еще и потому, что этот вид культурного отдыха после учебы или работы не требует ни денежных расходов, ни особых удобств. В шахматы можно играть не только дома, в клубе, в красном уголке, в Доме пионеров, но и в поезде, на самолете, на корабле, на полевом стане, в исследовательских экспедициях, на полярных зимовках.

Недавно шахматисты острова Уединения (помните ли вы, где он?) выиграли партию по радио у работников московского радиовещания, а полярники станции Мирный на Южном полюсе — у артистов МХАТ. Всюду шахматы доставляют людям удовольствие!

Не мудрено, что шахматы тысячелетиями привлекают сердца. Среди любителей игры находим философов, писателей, художников, музыкантов, ученых: Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Герцена, Чернышевского, Римского-Корсакова, Репина, Менделеева и многих, многих других. Такими прославленными именами всех веков и народов можно заполнить десятки страниц.

Великие гении человечества Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин тоже очень любили шахматы.

Проживая в изгнании в Лондоне в начале пятидесятых годов прошлого века, Маркс часто играл в шахматы с другими немецкими политическими изгнанниками. Сохранилась позиция, в которой Маркс, игравший черными, дал красивый мат известному немецкому шахматному мастеру Г. Нейману.

Диаграмма 98.

Черные начинают и дают мат в три хода.

Маркс сыграл 1. ... Фd2—f2+! Лf1:f2 g3:f2+ 3. Kpg1—h1 Kh5—g3X.

В большом почете шахматы были в семье Ульяновых. Отец В. И. Ленина, Илья Николаевич Ульянов, научил правилам игры всех своих шестерых детей: мальчиков и девочек. Володя Ульянов познакомился с шахматами восьми лет. Его постоянными партнерами были отец и старший брат Александр.

У Ленина «главный интерес в шахматах, — писал в своих воспоминаниях его младший брат Д. И. Ульянов, — состоял в упорной борьбе, чтобы сделать наилучший ход, в том, чтобы найти выход из трудного, иногда почти безнадежного положения, выигрыш или проигрыш сами по себе меньше интересовали его. Ему доставляли удовольствие хорошие ходы противника, а не слабые».

В сибирском селе Шушенском Ленин часто играл в шахматы с товарищами по ссылке и обучил правилам игры местного крестьянина Строгонова.

П. Н. Лепешинский, познакомившийся с Лениным в то время, вспоминает, что Ленин настолько хорошо играл в шахматы, что «на равных» никто из ссыльных большевиков не мог ему противоборствовать. Играя с Лепешинским, «Ильич снимал у себя какую-нибудь легкую фигуру, и тогда шансы на победу уравновешивались».

Один раз Ленин играл партию против трех совещавшихся друг с другом шахматистов («консультантов») и одержал победу. В другой раз Ленин играл одновременно три партии «вслепую». Его противники, как обычно, смотрели на доски, обдумывая ходы, а Ленин играл, отвернувшись от досок, держа в уме позиции, сделанные ходы и возможные варианты. Такая игра «не смотря на доску» да еще против трех противников требует, конечно, большого умения.

Однажды Лепешинский составил шахматную задачу, расставил фигуры на доске и предложил Ленину решить. А сам засек время. Не прошло и пяти минут, как Ленин, не передвигая фигур, сказал Лепешинскому правильное решение. Вот эта задача.

Диаграмма 99.

Белые начинают и дают мат в три хода: 1. Са2 d5 2. d4 cd 3. C:d5X.

Находясь в эмиграции, поглощенный деятельностью по созданию большевистской, коммунистической партии, Ленин редко играл в шахматы. «Шахматы чересчур захватывают, это мешает работе», — объяснил он своей жене Н. К. Крупской. Иногда Владимир Ильич решал попадавшиеся в газетах задачи и этюды, в том числе очень трудные.

После революции Ленин совсем уже не мог уделять шахматам ни одного часа и только во время болезни в Горках решал задачи, которыми его развлекал Д. И. Ульянов.

Еще при жизни В. И. Ленина Советское правительство, признав общественную полезность шахматной игры, включило шахматы наравне с другими видами спорта в систему государственного физического воспитания трудящихся.

В 1922 году Московское шахматное общество избрало В. И. Ленина своим почетным членом, послало ему членский билет и шахматные часы. Эти подарки хранятся в Центральном музее В. И. Ленина.

Надо, однако, помнить, ребята, что и Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин посвящали шахматам только часы отдыха. Д. И. Ульянов в своих воспоминаниях подчеркивает, что В. И. Ленин всегда «относился к шахматам только как к развлечению, к игре». Будучи школьником, Володя Ульянов хотя и уделял шахматам сравнительно много времени, играя с отцом и братьями, но считал, что учеба — прежде всего! А учился он, вы знаете, образцово!

Советую и вам, прежде чем садиться за шахматы, спросить себя: можно ли мне играть, нет ли у меня плохих отметок, невыученных уроков?

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ В ШКОЛЕ ШАХМАТНЫЙ КРУЖОК

Надо поговорить со старшей пионервожатой, преподавателем физкультуры или учителем, который любит шахматы, а затем поставить вопрос об организации шахматного кружка (или, как иначе говорят, шахматной секции) на совете дружины.

Необходимо приобрести достаточное количество комплектов шахматных фигур с досками. Надо сделать из фанеры большую демонстрационную доску размером примерно метр на метр и выпилить для нее по образцу печатных изображений фигуры и пешки большого размера. Демонстрационная доска вешается подобно обычной классной доске на стену. В ее темные и светлые поля вбиваются гвоздики, на которые за проволочные ушки вешают шахматные фигуры и потом перевешивают их с поля на поле.

Демонстрационная доска используется для обучения ребят начальным правилам игры, для показа партий и позиций и вообще для проведения шахматных занятий. Она в состоянии «обслужить» десятки зрителей сразу.

Затем надо повесить объявление об организации шахматного кружка (секции). В нем указать день, час и место сбора ребят, сообщить, что приглашаются не только мальчики и девочки, уже умеющие играть в шахматы, но и все желающие научиться этому.

На собрании руководитель кружка (учитель, старшеклассник или опытный шахматист из родителей) должен рассказать кратко ребятам о пользе шахмат, об их истории, о намечающихся школьных соревнованиях. Затем надо провести выборы бюро шахматной секции в составе пяти мальчиков и девочек с участием руководителя и выбрать старосту кружка.

Бюро секции намечает план работы. В первую очередь надо провести два мероприятия: турниры по классам (с тем чтобы из их победителей организовать чемпионат школы) и организовать кружок для обучения начинающих основным правилам игры. Надо сразу установить, что никакие мероприятия отдельно для мальчиков и отдельно для девочек не проводятся. Ребята должны учиться правилам и играть в турнирах обязательно вместе. Тогда девочки будут играть не хуже мальчиков и не будут стесняться выступать в шахматных соревнованиях.

Обучение начинающих можно вести коллективное. Руководитель объясняет ходы и правила на демонстрационной доске, а каждый начинающий шахматист пользуется отдельной доской с шахматами. Хорошо также, если каждый уже умеющий играть в шахматы пионер возьмет на себя обязательство научить правилам игры одного-двух товарищей.

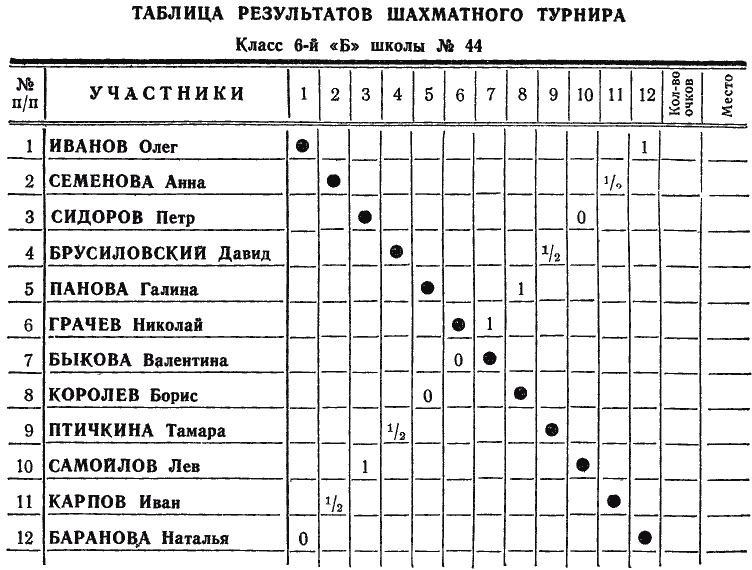

ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССНОГО ТУРНИРА И ШКОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

Турнир является самым увлекательным шахматным соревнованием. В нем все участники встречаются поочередно друг с другом. Победителем турнира считается участник, набравший наибольшее количество очков. Выигрыш партии дает 1 очко, ничья 1/2 очка, проигрыш 0.

Турнир дает возможность юному шахматисту получить всесоюзную спортивную классификацию.. Согласно ей, все шахматисты СССР разделены на шесть разрядов: самый «слабый» — пятый, затем в порядке роста силы шахматиста: четвертый, третий, второй, первый и «кандидат в мастера». Вне разрядов стоят обладатели высших шахматных званий: «мастер спорта СССР по шахматам» и «гроссмейстер СССР».

Пятый, начальный разряд присваивается начинающему шахматисту, если он в турнире таких же неопытных, неклассифицированных шахматистов сыграет не меньше десяти партий и наберет в них не меньше половины возможных очков (например, 5 очков из 10, 5 1/2 очков из 11 и т. п.).

Лучше всего, если и в классном турнире и в чемпионате школы будут играть 11—12 мальчиков и девочек. Тогда турнир быстро закончится, не утомит юных шахматистов и даст возможность провести классификацию хорошо сыгравших участников. Если в классе мало шахматистов, можно провести турнир при шести участниках, с тем чтобы каждый сыграл не по одной, а по две партии: и белыми и черными фигурами.

За ходом турнира следит один из ребят, выбранный участниками («судья»). Сам он не играет, а отмечает результаты партий, наблюдает за порядком, прекращает шум, разговоры, насмешки, разрешает возникающие споры. Решению судьи участники должны подчиняться беспрекословно, как поступают даже самые опытные шахматисты.

Организуется турнир так. Собираются его участники. Судья зачитывает им краткое «Положение о турнире», в котором указано, как называется турнир (например, «классификационный классный турнир», «чемпионат школы, пионерского лагеря»), количество участников, дни, часы и место игры, сколько (один, два) участников награждаются грамотой или премией (шахматной книжкой), кто получит всесоюзную классификацию (набравший половину и более очков). Затем судья производит жеребьевку: участники выбирают сложенные судьей бумажки, внутри которых написаны номера. В порядке вытянутых номеров участники заносятся в турнирную таблицу (или таблицу результатов). Ее надо красиво оформить и вывесить на видном месте.

На странице 130 приведен образец таблицы, на которой отмечены результаты первого тура.

Затем на основе жеребьевки составляется расписание игры по турам, которое вывешивается рядом с таблицей результатов. Чтобы знать, кому с кем и фигурами какого цвета играть, применяются таблицы оче|реди игры. Привожу таблицу для турнира с 11 или 12 участниками.

Спаренные цифры в таблице соответствуют номерам, присвоенным участникам на основе жеребьевки. Первый номер каждой пары играет белыми, а следующий номер пары играет черными. Например, Сидоров, вытянувший при жеребьевке номер 3 и под ним занесенный в таблицу результатов, играет белыми с Самойловым, числящимся под номером 10. Во втором туре Сидоров играет черными с Карповым, вытянувшим номер 11.

Таблица на 12 участников пригодна и для турнира с 11 участниками. Те шахматисты, которые по таблице должны были бы встречаться с номером 12, не играют ни с кем. Так, Сидоров в пятом туре был бы свободен от игры.

В турнирах опытных шахматистов обычно за вечер играется только одна партия, но в турнирах юных, начинающих шахматистов и шахматисток партии кончаются быстро. Участники, которые закончили свою партию, обычно хотят сыграть другую со свободным от игры партнером. Однако за вечер не следует играть больше двух партий, да и вся игра не должна продолжаться больше трех часов.

К началу каждого тура участники должны являться без опозданий, минута в минуту. Раньше, в средневековой Франции была пословица: «Точность — вежливость королей». Ее можно переделать на шахматный лад так: «Точность — вежливость шахматных королей».

Нельзя ни пропускать партии, ни отказываться от игры в установленные часы.

Результат партии участники тотчас сообщают судье, который отмечает его в таблице результатов.

Когда сыграны все туры и таблица результатов заполнена, производится подсчет очков. Участники, набравшие наибольшее количество очков, считаются победителями. Если турнир назывался школьным чемпионатом и в нем играли победители классных турниров, то шахматист, набравший наибольшее количество очков, называется чемпионом школы. «Чемпион» — значит «сильнейший шахматист».

Для большей наглядности таблица результатов переписывается заново, но участники в ней занимают места не в порядке жеребьевки, а по количеству набранных очков (см. на странице 133). Такая итоговая турнирная таблица тоже красиво оформляется и вешается в помещении шахматного кружка. Копия итоговой турнирной таблицы, заверенная в школе, направляется в местный совет Союза спортивных обществ и организаций, откуда выдаются на всех ребят, набравших пятидесятипроцентную норму очков, единые классификационные билеты (в данном примере: Королеву, Пановой, Грачеву, Карпову, Птичкиной, Самойлову). Такой билет является документом, в котором отражается шахматноспортивный путь шахматиста: рост его силы и переходы в следующие, высшие разряды.

По окончании турнира надо устроить шахматный вечер, на котором судья выступит с сообщением об итогах турнира, поздравит победителя и вручит ему грамоту или премию, а участникам, выполнившим норму, — классификационные билеты.

Если в школе наберется много ребят, уже имеющих пятый разряд, для них можно устроить турнир, дающий право на получение четвертого разряда. В турнире могут участвовать только юные шахматисты и шахматистки пятого разряда. Тот из участников, кто наберет не менее двух третей возможных очков (например, 7 1/2 очков из 11 сыгранных партий), получает четвертый разряд, о чем делается отметка в его классификационном билете.

КОМАНДНЫЙ МАТЧ

Это интересное соревнование можно устроить в виде встречи шахматных команд двух школ. Команду надо составлять в таком количестве, чтобы от обеих школ были выставлены все лучшие шахматисты и шахматистки, по 10—15 участников в команде. На первой доске играют чемпионы школ, на второй доске — занявшие вторые места в школьных турнирах и т. д.

Команда избирает капитана, который может играть и сам, но лучше, если он станет заниматься только организацией матча и наблюдать за порядком. Каждый шахматист команды играет с шахматистами другой команды, имеющими соответствующий номер доски, по одной или по две партии (одну белыми, а другую черными.) Судью матча выбирают по взаимному согласию команд. Победительницей матча считается команда, набравшая большее количество очков. По окончании матча составляется протокол, подписываемый судьей и обоими капитанами. В нем указываются индивидуальные результаты по каждой доске и общий счет матча.

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ

Сеанс одновременной игры мастера или высококвалифицированного шахматиста против 20— 30 юных шахматистов и шахматисток очень полезен для пропаганды шахмат и всегда вызывает живейший интерес. В сеансах малоопытный шахматист может увидеть подлинно искусную игру.

Во время сеанса участники рассаживаются друг возле друга с одной стороны сдвинутых столов, а с другой находится шахматист, проводящий сеанс (сеансёр).

Перед началом сеанса член бюро шахматной секции, ответственный за его проведение, подготовляет столы, расставляет с помощью ребят шахматы (все белые фигуры — в сторону сеансера), составляет список желающих принять участие в сеансе, приглашает их занять места, а затем громко сообщает им в присутствии сеансера: «Ребята! Сейчас с вами проведет сеанс одновременной игры на... (называются количество досок, спортивное звание или разряд, имя, отчество и фамилия сеансера). Объявляю правила игры. Сеансер подходит к каждой доске и делает ход, переходя затем к следующей доске. Ответный ход участник сеанса мажет делать или сразу после хода сеансера, или когда он в следующий обход подойдет к вам, но обязательно в его присутствии. Передвигать фигуры в отсутствие сеансера запрещается. Пропускать свой очередной ход при подходе сеансера нельзя. В крайнем случае, если создалась трудная позиция, надо попросить сеансера о пропуске хода. Менять ходы, брать их обратно участники сеанса не имеют права.

По окончании партии сообщите мне ее результат».

Когда закончится последняя партия, надо громко объявить общий результат сеанса: сколько партий сеансер выиграл, сколько проиграл (сказать, кому), сколько сделал ничьих (сказать, с кем).

КОНКУРС РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ И ЭТЮДОВ

Шахматными задачами и этюдами называются искусственно составленные позиции, воплощающие нешаблонный, красивый замысел. Решаются они остроумными, неожиданными,, «тихими» ходами — без шахов и взятия фигур и пешек на первом ходу. В задачах всегда начинают белые и дают мат в обусловленное заданием количество ходов. В этюдах тоже первый ход делают белые и добиваются выигрыша или ничьей, но в этюдах количество ходов решения не обусловлено.

Многие ребята увлекаются решением задач и этюдов. Это развивает их комбинационные способности и доставляет большое удовольствие. Можно провести конкурс среди ребят: кто быстрее других решит предлагаемые позиции: одну-две задачи и один этюд. За определенное время (полчаса, сорок минут) юный шахматист должен записать найденные им решения и отдать запись судье. По истечении срока судья показывает на демонстрационной доске правильные (решения задач и этюда и сообщает фамилий ребят, вышедших победителями конкурса.

Привожу несколько легких и красивых задач и этюдов, подходящих для конкурсов решений юных шахматистов и шахматисток. Первая задача (диагр. 100) имеет четыре решения.

Диаграмма 100.

Белые начинают и дают мат в 1, 2, 3 и 4 хода.

Мат в 1 ход: 1. е8ФХ.

Мат в 2 хода: 1. e8Л+ Kpd7 2. Ле7Х.

Мат в 3 хода: 1. е8С d5 2. Крс6 de 3. Cd7X.

Мат в 4 хода: 1. е8К Kpd7 2. Kg7 d5 3. е5 d4 4. е6Х.

Задача П. Морфи. Белые: Kpf8, Лh1, пg6; черные: Kph8, Cg8, пп. g7, h7. Мат в 2 хода.

Решение: 1. Лр6 gh 2. g7X или 1. ... Са2 2. Л:р7Х.

Задача Лабурдонэ. Белые: Кра6, Лd1, Cg3; черные: Крс8. Мат в 3 хода.

Решение: 1. Сb8 Kp:b8 2. Лс1 Кра8 3. Лс8Х.

Задача. Белые: Kpe1 Лс4, п. е2; черные: Кре3. Мат в 4 хода.

Решение: 1. Крf1 Kpd2 2. Kpf2 Kpd1 3. Кре3 Kpe1 4. Лс1Х.

Этюд, составленный 700 лет назад. Белые: Kpd8, Ла8, Лc5; черные: Kpd6, Лh1. Белые начинают и выигрывают. 1. Лh5 Л:h5 2. Ла6+ Кре5 3. Ла5+ Kpf4 4. Л:h5.

Этюд Эрколе д е л ь Рио, составленный 200 лет назад. Белые: Kph1, Лb1, Са5, п. h2; черные: Крс6, Ла3, пп. b2, h3. Белые начинают и делают ничью.

Решение: 1. Сb6 Ла1 2. Cg1 Л:b1. Пат. Или 1. ... Кр:b6 2. Л:b2+ Крс5 Лb1. Ничья.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания автору и издательству.

Пишите по адресу: Москва, А-30, Сущевская ул., 21, издательство ЦК BЛKCM «Молодая гвардия», массовый отдел.

Панов Василий Николаевич

ШАХМАТЫ - ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА. М., «Молодая гвардия», 1963.

144 стр., с илл.

7А9.1

П15

Редактор А. Алексеева Обложка и титул Г. Ушакова Рисунки в тексте Е. Позднева Художественный редактор В. Плешко Технический редактор Н. Михайловская

А02078. Подп. к печ. 20/IV 1963 г.

Бум. 70 X 1081/32. Печ. л. 4,5(6,16) Уч.-изд. л. 4,8. Тираж 100 ООО экз. Заказ 2643. Цена 14 коп.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ