Надежда Шер М. Ю. Лермонтов

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве 15 октября 1814 года. Мать Лермонтова умерла, когда ему не было трёх лет; он не помнил её совсем, но «была песня, — говорил он позднее, — от которой я плакал, её не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если бы услыхал её, она бы произвела прежнее действие. Её певала мне покойная мать». Мать любила музыку, много играла на фортепьяно, любила стихи и сама их писала. После матери остался альбом. Были в нём стихи, написанные матерью, её друзьями, знакомыми. Когда мать умерла, альбом достался Лермонтову, и, подрастая, он стал записывать в него свои мысли, рисовать картинки. Отец Лермонтова, капитан в отставке, вскоре после смерти жены уехал. Бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, заменила мальчику мать. Она жила с ним в Пензенской губернии, в своём имении Тарханы.

Дом в Тарханах был просторный, с большим садом. Под горой раскинулся пруд, а за прудом — холмы, леса. Детская в доме была наверху; пол в детской был покрыт сукном. Маленький Лермонтов любил рисовать мелом по сукну и рисовал очень хорошо. Едва начав говорить, он уже подбирал рифмы. Прибежит к бабушке и говорит: «пол — стол, кошка — окошко», а сам радостно смеётся.

Дом в Тарханах.

Бабушка всю свою любовь к дочери перенесла на внука. Она заботилась о его воспитании, наблюдала за каждым его шагом, приглашала к нему лучших учителей. Чтобы внуку не было скучно, бабушка взяла в дом нескольких мальчиков. Дети вместе учились, играли в войну, ездили верхом, гуляли, часто ссорились — маленький Лермонтов всегда и во всём хотел быть первым. Он был мальчиком своевольным, вспыльчивым, буйным, но сердце у него было доброе, отзывчивое. Бабушка его была помещица, и крепостным жилось у неё плохо. Рассказывали, что, совсем маленький, Лермонтов «напускался на бабушку, когда она бранила крепостных; выходил из себя, когда кого-нибудь вели наказывать, и бросался на отдавших приказание с палкой, с ножом, что под руку попадалось». А когда он вырос, то отпустил на волю тех крестьян, которые достались ему по наследству от матери.

Отец изредка навещал сына. Бабушка не любила зятя; мальчик не знал, что произошло между ними, но догадывался, что мать его была несчастлива в замужестве и что бабушка обвиняет в этом отца. Мальчик ни у кого ни о чём не спрашивал, но он горячо любил и бабушку и отца, очень хотел, чтобы они жили вместе. Молча и тяжело переживал он их ссору — это первое своё горе в жизни.

Мишель, как называли его в семье, любил слушать рассказы крепостных слуг о старине: об Иване Грозном, о Разине, о Пугачёве, о пожаре Москвы в 1812 году. Он любил воображать себя то храбрым рыцарем, то разбойником где-нибудь в дремучем лесу.

В детстве Лермонтов часто болел, и бабушка несколько раз возила его на Кавказ лечиться. В то время железных дорог не было, надо было ехать на лошадях. Ехали долго, останавливались на почтовых станциях; было весело, интересно. На Кавказе всё нравилось мальчику и снеговая цепь синих гор с величавым Эльбрусом, и бурные горные речки, и тёмные ночи с яркими звёздами, и песни горцев, приезжавших верхом из соседних аулов, «Всё, всё в этом крае прекрасно…» — говорил Лермонтов, и много произведений посвятил он позднее Кавказу: «Кавказ», «Беглец», «Мцыри», «Демон» и другие.

Зимой в Тарханах Лермонтов учился и очень много читал. В доме была большая, хорошая библиотека: сочинения русских писателей — Ломоносова, Карамзина, Жуковского; биографии великих людей; лучшие произведения иностранной литературы: «Дон-Кихот» Сервантеса, «Робинзон Крузо» Дефо и многие другие.

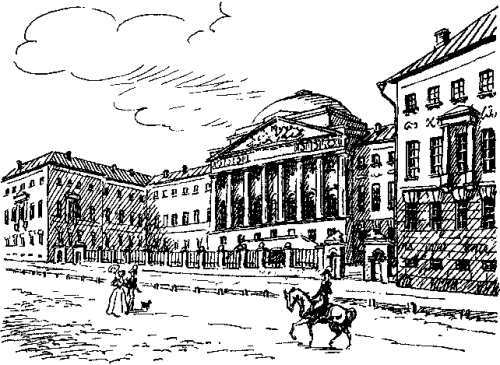

Московский университетский пансион.

Лермонтову было одиннадцать лет, когда в Тарханы стали доходить слухи о том, что 14 декабря 1825 года в Петербурге, на Сенатской площади, произошло восстание. Рассказывали, что восставшие хотели свергнуть царя и отменить крепостное право. Потом дошёл слух о казни руководителей восстания. Разговоры об этом велись шёпотом. Лермонтов был ещё слишком мал, чтобы разобраться во всём, что происходило, но смутно чувствовал, что правда на стороне восставших.

Осенью 1827 года бабушка увезла Лермонтова в Москву учиться. Бабушка решила отдать его в Благородный пансион при Московском университете. Лермонтов стал готовиться к экзамену. Часто, окончив занятия, он бродил по Москве со своим учителем Зиновьевым. Зиновьев хорошо знал и любил древнюю столицу России — Москву; он рассказывал Лермонтову о её славном историческом прошлом, о войне 1812 года, о людях, сражавшихся за Москву.

Всё в Москве возбуждало у Лермонтова чувство гордости за свой народ, за свою родину.

Москва, Москва!., люблю тебя как сын,

Как русский, — сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный…

Через год Лермонтов выдержал экзамен и поступил в четвёртый класс Благородного пансиона. В то время это было лучшее учебное заведение в Москве; в нём раньше учились Жуковский и Грибоедов, учились и некоторые участники декабрьского восстания. О них в пансионе помнили, и многие воспитанники гордились ими. Тайком от начальства они переписывали запрещённые стихи Пушкина, Рылеева, и эти вольные, и смелые стихи о России, о свободе были особенно близки Лермонтову. Постепенно яснее начинал он понимать, какое тяжёлое время переживает Россия, — царь Николай I, напуганный восстанием декабристов, жестоко расправлялся даже с теми, кого только подозревали в сношениях с участниками восстания.

В пансионе серьёзно занимались литературой — словесностью, как тогда говорили. С литературой знакомились не только на уроках. Воспитанники пансиона много читали, обсуждали в кружке произведения разных писателей, пробовали писать сами и издавали школьные рукописные журналы. Лермонтов скоро сделался признанным поэтом среди учащихся пансиона; стихи его расходились в списках, помещались в рукописных журналах. И в первых своих стихотворениях он уже говорил о том, что «в России стонет человек от рабства и цепей», что в ней «душно и душа тоскует», себя называл он «свободы другом».

Московский университет.

Занятия поэзией не мешали Лермонтову. По его черновым тетрадям видно, как много он читал, как усердно учился. В этих тетрадях — и учебные упражнения, и переводы с иностранных языков, которые Лермонтов хорошо знал, и записи по истории, и сложные математические задачи, которые он особенно любил решать.

Лермонтов хорошо играл в шахматы, рисовал, лепил, играл на фортепьяно и на скрипке. Во всём он проявлял необычайное упорство и настойчивость. Литературу он знал прекрасно; больше всех русских поэтов любил Пушкина.

Каждый год в пансионе после выпускных экзаменов происходил торжественный акт, на котором воспитанники читали стихи, играли на фортепьяно, фехтовали. Лермонтов всегда принимал участие в этих выступлениях, и учитель Зиновьев много лет спустя вспоминал, как Лермонтов, коренастый, небольшого роста мальчик, с большим открытым лбом и глубоким, серьёзным взглядом чёрных глаз, взволнованно декламировал стихи Жуковского.

В 1830 году Лермонтов поступил в Московский университет, но университета не кончил: начальству не нравился мятежный дух студента Лермонтова, и ему пришлось оставить университет. Вместе с бабушкой переехал он в Петербург, но поступил не в университет, а в военную школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Маршировка в юнкерской школе.

Очень не хотелось ему уезжать из Москвы. Он любил Москву, здесь оставались у него друзья, знакомые. Вскоре После переезда в Петербург Лермонтов написал одно из лучших своих стихотворений: о парусе, который «просит бури». Друзья, конечно, понимали, что поэт говорит здесь о людях, которые мечтают о «буре», о борьбе за свободу.

Два года провёл Лермонтов в военной школе, где царила суровая бессмысленная муштра, где запрещалось думать и читать книги «литературного содержания».

Лермонтову было двадцать лет, когда он окончил военную школу. Ему предстояла жизнь блестящего гвардейского офицера — пустая, суетливая. Но не о такой жизни мечтал Лермонтов. Всё так же, как в ранней юности, мечтал он о подвигах, о борьбе. Друзья говорили, что, «когда он оставался один или с людьми, которых любил, он становился задумчив, и лицо его принимало необыкновенно серьёзное и даже грустное выражение».

Другом Лермонтов был верным, и дружба была для него «священным чувством». Друзья знали это, верили высокой душе поэта, его любящему сердцу, хотя и досадовали иногда на него за какое-нибудь меткое прозвище, за острый язык, неугомонный характер.

Все эти годы он много писал, но печатать свои произведения не хотел — ему всё казалось, что он не написал ничего хорошего.

Наступил 1837 год. Этот год был одним из самых значительных в жизни Лермонтова. В самом начале года он написал стихотворение «Бородино». В этом стихотворении старый русский солдат рассказывает молодым солдатам о Бородинском бое, о той великой любви русского народа к родине, которая всегда помогала и помогает в борьбе с врагами.

Это было первое стихотворение, которое Лермонтову хотелось показать Пушкину, хотелось напечатать в журнале «Современник», редактором которого был Пушкин. Но он не успел этого сделать: 10 февраля 1837 года Пушкин погиб на дуэли.

Горе Лермонтова было безгранично. Нельзя было примириться с мыслью, что нет Пушкина, нет поэта, которого он ставил выше всех поэтов мира. В порыве горя написал он стихотворение «Смерть Поэта». Пушкин убит. Кто его убийцы? Дантес, иностранец, приехавший в Россию на «ловлю счастья и чинов», человек с пустой душой, который никогда не поймёт, что он убийца величайшего поэта России. Вместе с Дантесом люди высшего общества — главные виновники убийства. Эти люди ненавидели и преследовали Пушкина, боялись его, хотели его гибели. Их заклеймил Лермонтов позором, к ним обращены самые сильные, полные страстной ненависти и гнева строки его стихов.

В несколько дней стихотворение «Смерть Поэта» в сотнях списков разошлось, по Петербургу. С болью в сердце читали его все, кому дорог был Пушкин.

Стихотворение было доставлено царю Николаю I с надписью: «Воззвание к революции». Лермонтов был арестован. Его поместили, как офицера, в здании Главного штаба, в комнате верхнего этажа. За дверью по коридору шагал часовой; за окнами выла метель. Лермонтову запрещено было давать карандаш и бумагу. Тогда он попросил слугу, который носил ему из дому обед, заворачивать хлеб в серую бумагу и на этих клочках бумаги написал несколько стихотворений, и среди них «Узника».

Вскоре после ареста последовал приказ: «Корнета Лермонтова перевести в Нижегородский драгунский полк тем же чином». Казалось, что приказ милостив. Но Нижегородский полк стоял в то время на Кавказе, где шла война с горцами. Лермонтова посылали под пули горцев в надежде навсегда избавиться от беспокойного поэта.

Лермонтов знал, что поступил так, как должен был поступить. Недаром в стихотворении «Кинжал», написанном немного позднее, он говорил:

Да, я не изменюсь и буду твёрд душой,

Как ты, как ты, мой друг железный…

Когда после долгих дней пути Лермонтов увидел снеговые горы Кавказа, когда потом бродил по аулам, сидел вечером где-нибудь у сакли или, одетый по- черкесски, с ружьём за плечами, ездил верхом по горам, он чувствовал себя почти счастливым.

Во время своих странствований Лермонтов наблюдал жизнь горцев, записывал народные песни, сказки, предания. Здесь записал он сказку, которую вы все, конечно, читали, о смелом, свободном страннике — поэте Ашик-Керибе. Эту сказку рассказывали много-много лет назад, рассказывают и теперь на грузинском, армянском, азербайджанском и других языках. А Лермонтов чудесно пересказал её по-русски.

Ещё в Петербурге Лермонтов начал писать «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и теперь, на Кавказе, кончил её. Герой песни, Степан Калашников, человек сильный, гордый, защищая свою честь, убивает царского опричника и идёт на злую казнь спокойно, с достоинством. Он похож на героя русских былин, и вся песня проникнута русским народным духом. И в старинных преданиях Кавказа, и в русских народных песнях, сказках, былинах Лермонтова всегда привлекали образы смелых, мужественных людей.

Но всей душой ненавидел он предателей и, трусов, людей, которые не знают счастья любви к родине, не дорожат её славой. И, может быть, тогда же, на Кавказе, слышал он горскую легенду о трусливом Гаруне и потом написал о нём поэму «Беглец». Гарун позорно бежал с поля битвы; он вернулся домой один. По обычаю кавказских горцев, он должен был унести с поля сражения тела погибших родных, товарищей. Он не сделал этого; он совершил гнусный поступок и не имеет права ни на нежность девушки, ни на дружбу товарищей, ни на любовь матери.

Молчи, молчи! гяур лукавой,

Ты умереть не мог со славой,

Так удались, живи один.

Твоим стыдом, беглец свободы,

Не омрачу я стары годы,

Ты раб и трус — и мне не сын!.. —

говорит ему мать. И, отвергнутый всеми, Гарун покончил с собой — ему нет места в родной стране.

В ссылке Лермонтов много рисовал, писал красками, написал автопортрет, на котором изобразил себя в черкеске, с наброшенной на плечи буркой. Лермонтов был талантливым художником. Сохранилось много его рисунков, акварелей.

С картины Лермонтова «Воспоминание о Кавказе».

В январе 1838 года Лермонтов был возвращён из ссылки. Всё чаще думал он теперь о том, чтобы оставить военную службу и посвятить себя целиком литературе. У него появились новые знакомые — писатели, музыканты, учёные; он встречался с поэтом Василием Андреевичем Жуковским, с Крыловым, с великим художником Брюлловым… Все они высоко ценили стихи Лермонтова, гордились им, видели в нём большого поэта — преемника Пушкина.

К этому времени у Лермонтова уже было написано больше трёхсот стихотворений, много поэм, несколько драм и он заканчивал свой большой роман в прозе «Герой нашего времени». Смелые, обличительные его стихи становились всё более опасными для царского правительства; оно преследовало Лермонтова так же, как Пушкина, и снова позаботилось о том, чтобы убрать неугодного поэта.

Весной 1840 года. Лермонтов был во второй раз сослан на Кавказ.

В последний вечер перед отъездом собрались друзья Лермонтова. Все были встревожены и опечалены. Лермонтов стоял у окна, смотрел на весеннее петербургское небо и прочёл своё новое стихотворение «Тучи», может быть только что написанное.

Тучки небесные, вечные странники!

Степью лазурною, цепью жемчужною

Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,

С милого севера в сторону южную… —

писал он, сравнивая свою судьбу с «вечными странниками» — тучами.

В октябре 1840 года, пока Лермонтов был в ссылке, в Петербурге вышел первый сборник его стихотворений. Подготовляя книгу к печати, он отобрал всего двадцать шесть стихотворений. Даже такое прекрасное стихотворение, как «Парус», он не включил в сборник, потому что считал его недостаточно хорошим. К себе Лермонтов был всегда очень требователен: часто уничтожал стихи, не прочитав их никому, часто, сомневался в себе, в своём таланте. Над некоторыми своими произведениями Лермонтов работал долго, упорно. Поэму «Демон», например, он начал писать в четырнадцать лет и работал над ней до конца жизни. Но иногда, в минуту вдохновения, на каком-нибудь клочке бумаги, почти без помарок, писал он такие стихи, как «Тучи», «Казачья колыбельная песня» и другие. Рассказывают, что как-то во время второй ссылки заехал он в казачью станицу и остановился в одной хате. Хозяйка укладывала спать ребёнка и пела грустную песню о сыне, которого ожидает в будущем жизнь, полная тревог и опасностей. Лермонтов слушал песню, а потом тут же набросал свою «Казачью колыбельную песню», которая скоро стала, так же как «Воздушный корабль», «Бородино» и некоторые другие стихи Лермонтова, народной песней.

В начале 1841 года бабушка, которая была уже очень стара, выхлопотала внуку разрешение приехать в Петербург для свидания с ней. Лермонтов был уже знаменитым поэтом; стихи его расходились в списках, печатались в журналах, их читали по всей России. Слава его росла; все лучшие, передовые люди России, все те, кому дорога была родная страна, понимали, какой великий поэт Лермонтов, с нетерпением ждали каждое новое его стихотворение. А Лермонтов никогда ещё не чувствовал такого прилива творческих сил, как в этот приезд. Он рассказывал друзьям о новых литературных замыслах; много писал. В апреле в одном из журналов появилось стихотворение Лермонтова «Родина». Казалось, он вложил в него всю силу своей страстной любви к родине, к той родине, где в печальных деревнях, в избах, крытых соломой, жил и томился в неволе родной народ.

В Петербурге Лермонтов пробыл всего несколько месяцев — ему приказано было в 48 часов покинуть столицу. Он снова уезжал на Кавказ, и снова друзья провожали его. Прощаясь с Лермонтовым, один из друзей подарил ему записную книгу и на первой её странице написал: «Поэту Лермонтову даётся сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне её сам и всю исписанную».

В этой записной книге остались последние тревожные и печальные стихи поэта: «Выхожу один я на дорогу», «Утёс», «Дубовый листок»… Как Дубовый листок, оторванный бурей от родимой ветки, нигде не нашёл себе приюта, так нигде не находил себе «приюта» затравленный царским правительством поэт Лермонтов.

Возвратить книгу самому Лермонтову не пришлось — он был, так же как Пушкин, убит на дуэли.

Лермонтова вызвал на дуэль бывший товарищ по юнкерской школе Мартынов, человек пустой и ничтожный. Нашлись люди, которые постарались разжечь в нём злобу против Лермонтова, внушить, что Лермонтов издевается над ним. Эти люди знали, что смерть поэта Лермонтова будет угодна царскому правительству.

Дуэль состоялась недалеко от Пятигорска, у подножия горы Машук. Был вечер. Чёрная грозовая туча поднималась над горой. Секунданты подали противникам знак сходиться. Лермонтов стоял спокойно, подняв пистолет дулом вверх, — он не хотел стрелять. Мартынов быстро подошёл к барьеру, прицелился, выстрелил. Лермонтов был убит.

Это было 15 июля 1841 года.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ