МАЛИ. ЦАРСТВО СУНДИАТЫ[5]

Малинке — «люди Мали»

Новое государство складывалось в верхнем течении Нигера, где невысокие скалистые холмы Мандингских гор отделяют Нигер от истоков другой большой реки — Сенегала. Уже очень давно жили здесь предки современного народа малинке, одного из самых известных и распространенных в Западной Африке. Как и сонинке, создатели Ганы, они принадлежали к большой семье народов, говорящих на языках манде; поэтому их иногда называют и мандингами. Но в этом имени — малинке — навсегда запечатлелось название государства, слава которого в XIV–XV вв. гремела по всему Средиземноморью: «малинке» означает «люди Мали».

Люди, жившие в междуречье Нигера и Сенегала, издавна занимались земледелием. До сих пор один из самых распространенных мотивов в устном поэтическом творчестве жителей этих мест — расчистка под посев участков леса или саванны. На таком участке растительность сначала вырубали, а потом срубленные растения сжигали. При посеве зола служила удобрением. Такая система земледелия носит название подсечно-огневой. Ее недостаток в том, что она требует частой смены обрабатываемых участков, так как почва под посевами истощается очень быстро. Но свободных земель в саваннах Западного Судана было очень много, так что этот недостаток не причинял земледельцам больших забот.

С незапамятных времен в этих местах сеяли дурру — она и служила основным пищевым злаком, сажали маниоку — травянистое растение с толстым мучнистым корнем, содержащим много крахмала. Довольно широко распространены были и посевы хлопка. Меньшее значение имело скотоводство. Как и повсюду в Западном Судане, здесь существовало разделение труда между жителями земледельческих местностей и скотоводами-кочевниками, разводившими скот дальше к северу, в Сахеле. Кочевники обменивали свой скот на продукты земледельческого труда оседлых людей.

Большое место в жизни древних малинке занимала охота. И сейчас еще видно ее хозяйственное значение: охота служит заметным подспорьем и в современном хозяйстве народов этого района, а к тому же у них сохранилось множество древних легенд, верований и обрядов, связанных с духами охоты. И хотя сюда давно пришел ислам, он так и не смог вытеснить из народного сознания эти древние традиции.

Но все же основой хозяйственной жизни оставалось земледелие. Оно требовало очень больших затрат труда. Ведь до самого недавнего времени народы Западной Африки не знали плуга: вся обработка земли велась мотыгами. И хотя многовековой производственный опыт африканских земледельцев привел к созданию множества особых, очень специализированных видов мотыг, прекрасно приспособленных к самым разнообразным видам земледельческих работ, все же при такой технике обработки земли производительность труда земледельца оставалась очень низкой. В одиночку крестьянин не смог бы справиться и с расчисткой участка, и с рыхлением почвы, и с посевом или посадкой. И поэтому основой хозяйства мандингских народов, т. е. народов, говоривших на языках группы манде, мог быть только коллективный труд.

Первичной ячейкой организации общества у этих народов была большая семья. В нее входили не одни только кровные родственники: отличительной особенностью большой семьи в Западном Судане было то, что в нее включались люди, не связанные с нею узами родства — вольноотпущенники и рабы. Рабы составляли часть общей собственности семьи — такая собственность включала помимо них постройки, орудия труда и скот.

Но не нужно преувеличивать тяжесть положения рабов у малинке, да и у других родственных им народов. Дело в том, что настоящими рабами, такими, которые, по классификации римских юристов, считались бы «говорящим орудием», а не человеческим существом, были только те, которых захватывали для того, чтобы впоследствии продать. Их участь действительно была незавидной. Но значительная часть пленников, особенно в ранний период, когда еще не вполне завершилось сложение у этих народов общества с антагонистическими классами, либо оказывалась посаженной на землю и работала на ту семью, в собственность которой попадала, либо же включалась в состав царского войска.

Очень важная особенность: рабство само по себе не считалось неизменным состоянием. Ребенок раба, рожденный в доме господина, уже пользовался некоторыми привилегиями по сравнению со своими родителями — его, в частности, уже ни при каких условиях нельзя было продать. А в четвертом поколении раб и вовсе переставал быть рабом, превращаясь в «дьонгорон» — вольноотпущенника. И как вольноотпущенник он продолжал считаться членом той большой семьи, к которой принадлежали его предки-рабы.

Хотя вольноотпущенник и не был вполне равноправен со свободными членами семьи, отличие его от низших категорий свободных — а сюда относились все ремесленники, которые образовывали касты, т. е. группы людей, наследственно занятых какой-нибудь одной профессией и могущих заключать браки лишь внутри своих групп, — почти не ощущалось. А уж когда речь шла о вольноотпущенниках царской семьи, их положение почти всегда оказывалось лучше положения рядовых свободных малинке. Из царских «дьонгорон» составлялись отборные части войска, вольноотпущенники, а зачастую и просто рабы правителей ставились наместниками городов и целых областей. И в конечном счете царь стремился к тому, чтобы все важнейшие должности в государстве оказывались заняты его рабами или бывшими рабами: ведь эти люди были связаны только с царем и его семьей, зависели только от них и только им были обязаны своим положением. А это на первое время давало некоторую гарантию, что «дьонгорон» и рабы будут верно служить своему господину.

Не. нужно думать, что внутри большой семьи у мандингских народов не возникало противоречий. Это была патриархальная семья — она называлась «тун», или «тон». Во главе ее стоял самый влиятельный, обычно старейший, мужчина. Ему принадлежала очень большая власть над всеми остальными членами семьи — он распоряжался их трудом, он был их командиром в военных предприятиях, он же был и жрецом местного божества. Власть его, таким образом, имела и светский, и духовный характер. И потому уже на ранних стадиях развития у главы семьи появлялись возможности эксплуатировать труд не только рабов «тун», но и свободных членов семьи — как полностью свободных и полноправных, так и не вполне полноправных: ремесленников и вольноотпущенников.

Среди неполноправных каст, в которые входили все ремесленники (свободный полноправный малинке мог быть только земледельцем или охотником), выделялись своим авторитетом и своей ролью в обществе гриоты. Это была каста певцов-сказителей, которые хранили народные предания, передавая их из поколения в поколение, от отца к сыну. Очень часто гриоты, в особенности царские (ведь каждая семья имела своих гриотов), занимали исключительно высокое положение в государственном аппарате.

Из нескольких больших патриархальных семей складывалась «дугу» — сельская община. Она распоряжалась землей, причем на практике эту функцию осуществлял глара той семьи, которая в данной местности поселилась первой. Внутри общины существовало уже несколько слоев. Выше всех стояли главы отдельных патриархальных семей; они пользовались преимущественным правом занимать высокие должности в войске и в управлении. За ними следовали рядовые свободные общинники; из них, особенно в раннее время, составлялось войско. Ниже стояли ремесленные касты, среди них тоже существовал определенный порядок старшинства: выше всех были кузнецы, дальше шли кожевники, ткачи и остальные ремесленники. Самой «младшей» из неполноправных каст считались гриоты, но и у них была градация: гриот кузнецов, например, оказывался выше гриота ткачей. И наконец, на нижней ступеньке общественной иерархии стояли «дьонгорон» и рабы.

Положение главы «дугу» — он назывался «дугу-тиго» — создавало еще большие возможности для накопления богатств в одних руках, чем положение главы отдельной большой патриархальной семьи. Он распределял земли между отдельными «тун», и все, кто входил в их состав, обязаны были отдавать главе общины часть своего урожая. Точно так же облагался налогом любой доход, полученный во владениях общины с чего бы то ни было — от охоты, рубки леса или добычи полезных ископаемых. Считалось, что налог этот принадлежит всей общине и должен расходоваться на ее нужды по указаниям совета глав отдельных «тун». Первоначально это так и делалось, но уже довольно скоро «дугу-тиго» стал распоряжаться налогом единолично, все меньше обращая внимания на совет.

Более того, глава общины имел возможность по своему усмотрению использовать и труд свободных людей, объединявшихся в так называемые возрастные классы. Эти объединения лиц одного возраста создавались первоначально для взаимной помощи в хозяйстве, в частности для обработки полей будущих или настоящих родственников жены каждого из входивших в такое объединение. Создание возрастных классов относилось к очень давнему времени, они составляли часть системы воспитания молодежи и ее подготовки к исполнению, так сказать, гражданских обязанностей. Но впоследствии труд возрастных классов стали использовать и верховная власть, и местные вожди для выполнения различных тяжелых работ, в особенности ирригационных. И труд этот фактически превращался в разновидность барщины.

Такими путями выделялся сильный в имущественном отношении слой вождей, так складывалась родовая аристократия.

Несколько общин объединялось в союз — этого требовали и интересы военной безопасности, и торговые дела. И в результате военных столкновений, под влиянием караванной торговли, которая способствовала накоплению богатств в руках знати «дугу», какой-нибудь из этих союзов начинал возвышаться. В конечном счете под его властью оказывалась более или менее обширная область, которую населяли не только разные союзы общин, но часто и разные народы.

Считалось, что входящие в союз люди происходят от некоего общего предка. Но союз «дугу», особенно осуществлявший главенство на более или менее значительной территории, включал не одних только кровных родственников; в него входили многочисленные категории зависимых свободных людей, вольноотпущенников и рабов. И все же представление о родственной связи сохранялось, хотя она уже давно была чисто условной. Такой союз носит в науке название «клан» — и так мы его и будем называть дальше.

Возвышение какого-нибудь клана прямо зависело от того, каким количеством рабов он распоряжался. Ведь их можно было использовать и как рабочую силу в земледелии, и как воинов. При этом очень часто разница между свободным общинником и рабом клана не только стиралась, но и обращалась не в пользу свободного. И поэтому нередко многие общинники добровольно становились рабами клана. Французский ученый Шарль Монтей имел все основания писать, что для свободного бедняка счастьем было попасть в число клановых рабов (особенно в более поздние времена, когда понятие «клановый раб» стало равнозначно понятию «царский раб»): с одной стороны, он таким способом избавлялся от произвола и вымогательств этих же самых рабов, занимавших в клане привилегированное положение, а с другой — сам приобретал их права и привилегии.

Опираясь на войско, составленное из рабов, глава правящего клана мог себя чувствовать более или менее независимым от старой родовой знати. К тому же караванная торговля давала в его руки немалые богатства, а они тоже помогали укреплению некоторой независимости правителя. Торговля заметно ускорила процесс сложения классов у малинке и родственных им народов: от нее основные выгоды доставались знати (мы уже видели это — в меньшей, правда, степени — в Гане). В руках главы клана — у малинке он носил титул «манса», т. е. «царь», — и его ближайшего окружения находилась основная масса товаров, которые больше всего интересовали купцов с другого «берега» Сахары, — золота и рабов. Эта же верхушка клана покупала и дорогие товары, которые везли в Судан из Северной Африки, — ткани, утварь, оружие, украшения. А рядовые общинники, не говоря уж о рабах, мало чем могли воспользоваться из египетских или североафриканских товаров. Их из статей «большой торговли» интересовала по существу одна только соль.

Так у малинке складывалось классовое общество. С одной стороны, была аристократия клана — родовая и новая, сложившаяся из царских и клановых рабов. С другой — рядовые общинники, ремесленники и посаженные на землю рабы, из которых постепенно образовывался единый общественный класс — зависимое крестьянство.

А вслед за классовым обществом появлялись и первые государства. Сейчас нельзя точно сказать, когда они сложились на Верхнем Нигере. Письменных сообщений о раннем Мали нет, а исторические предания народов Западного Судана не могут нам дать представления о времени: для гриота, сказителя, передававшего такие предания, разница в несколько сот лет не имела никакого значения. Только очень приблизительно можно установить, что первые княжества существовали здесь уже к IX в., если не раньше. Именно во второй половине IX в. арабский историк и географ ал-Якуби впервые упомянул «царство Маллил», одно среди многих царств Западной Африки. Сам он никогда не выезжал южнее Верхнего Египта. И сообщение его отразило многолетний опыт египетских купцов, участников никогда не прекращавшейся древней торговли через пустыню.

Это Мали, самое раннее, состояло из двух областей. Одна из них лежала в верхнем течении реки Бакой, а другая — между нынешним городом Сигири и селением Каба, в северо-восточной части современной Гвинейской Республики. Первая называлась «До», вторая носила название «Кири». И слова «До ни Кири» — «До и Кири» — и поныне обозначают в малийских исторических преданиях древнейшее государство Мали.

Область До знали уже те, на чьих сведениях основывал ал-Бекри свою «Книгу путей и государств»: он называл До «большим царством» и даже отметил его протяженность: восемь дней пути. Ал-Идрис и в XII в. тоже упомянул Мали — он описал столицу его и указал расстояние между нею и городом «Великая Гана». Это расстояние, по словам ал-Идриси, составляло двенадцать дневных переходов.

Сундиата, сын Соголон

Когда во второй половине XI в. нашествие Альморавидов подорвало могущество Ганы и бывшие вассалы ее стали понемногу освобождаться от зависимости, между ними сразу же вспыхнула упорная борьба за первенство. Победитель в этой борьбе определился далеко не сразу, и Мали пришлось еще раз испытать на себе все тяготы, которые мог возложить на своих вассалов могущественный сюзерен. На сей раз им оказался Сумаоро Канте, царь государства Сосо — тот самый, что нанес Гане окончательный удар.

Сосо занимало оба берега Нигера в районе нынешней столицы Республики Мали — Бамако, а столицей Сумаоро была Кань-яга. Народ сусу, также один из народов группы манде, сейчас живет в Гвинейской Республике, в прибрежных ее областях; между прочим, столица Гвинеи — Конакри — стоит как раз в местности, населенной преимущественно сусу. Но пока наука не располагает данными, которые бы позволили отождествить современных сусу с народом, управляемым Сумаоро Канте. Скорее всего подданные царя Сосо были только одним из народов, которые после многих веков развития образовали в конце концов нынешний народ сусу.

Из нескольких кланов малинке, оспаривавших друг у друга верховную власть в древнем Мали, в конце XII — начале XIII в. выделился клан Кейта, занявший в течение второй половины XII в. господствующее положение. На долю правителей из клана Кейта, особенно же Сундиаты, национального героя народа малинке, а отчасти и родственного малинке народа бамбара, выпала трудная задача: освободиться от власти царей Сосо и создать крупное и могущественное малийское государство.

Мало кто из исторических деятелей средневековья, и западного и восточного, окружен таким количеством легенд, как Сундиата. Первоначальный вариант рассказа о подвигах великого воина и правителя оброс множеством подробностей; очень немногие из них могли появиться при жизни героя или даже хотя бы при жизни его ближайших преемников. Содержание рассказа при передаче из поколения в поколение профессиональными сказителями-гриотами неизбежно, хотя и очень медленно, изменялось, теряя одни детали и приобретая другие. Со временем сложилось несколько вариантов сказания о Сундиате, и варианты эти порой очень отличаются друг от друга.

И тем не менее Сундиата Кейта — лицо несомненно историческое, реально существовавшее и действовавшее. И когда удается очистить легенду от позднейших напластований, когда исчезают из нее пусть интересные и живописные, но, увы, совершенно сказочные подробности, в особенности подробности, связанные с разного рода магическими верованиями и обрядами, — тогда остается очень реальная фактическая основа: рассказ о подлинных исторических событиях, волновавших Западный Судан в начале XIII в.

Европейские и африканские исследователи приложили много сил и трудов, чтобы как можно полнее записать разные варианты сказания о Сундиате. Лучше всего это удалось гвинейскому ученому Нианю: в 1960 г. он смог опубликовать перевод полной записи сказания, сделанной в селении Каба, где издавна селились гриоты клана Кейта.

Сундиата, рассказывает легенда, был сыном Фа Мцгана Кейта, правителя Мали. После смерти отца совет старейшин клана отстранил Сундиату от наследования престола и мансой стал сын Фа Магана от другой жены — Данкаран Туман Кейта. От рождения Сундиата был парализован и не мог ходить. Только в 17 лет он впервые встал на ноги, когда понадобилось защитить мать от насмешек соседок (по другому варианту, Сундиата смог подняться, как только прикоснулся к царскому жезлу своего отца). После этого он вместе со своим любимым братом Манде Бори занимался охотой, нимало не заботясь о судьбах государства. Легенда наделила Сундиату сверхъестественными способностями к охоте: он будто бы унаследовал их от матери, существа совершенно легендарного — полуженщины-полубуйвола. Здесь нашли свое отражение широко распространенные у малинке и родственных им народов представления об охотничьих божествах: Сундиату считают посвященным в их таинства.

Однако Данкаран Туман и его мать боялись Сундиаты и замыслили от него избавиться. Сундиате пришлось бежать из Мали вместе с матерью — Соголон, братом и сестрой. После долгих скитаний он добрался до государства Мема — на левом берегу Нигера, к западу от Томбукту, встретил там дружественный прием и занял высокое положение при дворе правителя — Мусы Тун-кара.

Тем временем Данкаран Туман после неудачной попытки оказать вооруженное сопротивление Сумаоро Канте, царю Сосо, бежал из Мали. Страна оказалась во власти Сумаоро, и Сундиате предстояла тяжелая борьба за восстановление независимости своего государства.

Легенда изображает Сумаоро великим волшебником, обладателем многочисленных талисманов. Его не могло поразить простое оружие. Лишь хитростью удалось сестре Сундиаты, выданной за Сумаоро замуж, выведать у мужа его тайну: убить Сумаоро можно было только стрелой с наконечником из шпоры белого петуха.

Сундиата начал собирать силы для войны. Ему помогли войсками правители Мемы и Ганы, постепенно к нему присоединились, гласит предание, двенадцать вождей, в том числе вожди сильнейших кланов малинке — Траоре, Дабо, Сисоко. Когда войско было наконец собрано, Сундиату избрали царем — мансой. После этого он выступил в поход и принялся подчинять себе прежние владения Мали, отпавшие от него после разгрома Данкаран Тумана войсками Сосо.

Сумаоро, сначала не обращавший на Сундиату никакого внимания, теперь двинулся с войском ему навстречу. Противники несколько раз встретились, но никому не удавалось одержать решающей победы. Наконец оба войска сошлись около селения Крина, недалеко от нынешнего города Куликоро. Исход боя долго оставался сомнительным. Но в конце концов Сундиата смог поразить Сумаоро стрелой с наконечником из шпоры белого петуха, и царь Сосо обратился в бегство. Спасаясь ют преследовавшего его Сундиаты, Сумаоро скрылся в пещере и исчез. И сейчас еще около города Куликоро показывают огромную скалистую гору, одиноко стоящую посреди равнины, а в этой горе — пещеру, где, по преданию, скрылся Сумаоро.

Воины царя Сосо рассеялись, частью они были перебиты, а частью взяты в плен — после окончательной победы Сундиаты им суждено было стать рабами. Сосо перестало существовать.

Победой при Крине Сундиата заложил основы последующего могущества Мали. Но в 1235 г., когда битва произошла, Мали занимало все еще сравнительно небольшую территорию на Верхнем Нигере. После Крины Сундиата начал быстро и неуклонно расширять свои владения. Егб ближайшими помощниками были талантливые полководцы. Предание сохранило нам имена самых выдающихся из их числа — Манде Бори (брата Сундиаты), Тирамахана Кейта и Факоли Курумы. Они предводительствовали войсками, которые еще при жизни Сундиаты подчинили его власти не только земли по обоим берегам Нигера в его верховьях, но и такие области, как плато Фута-Джаллон в нынешней Гвинее, плато Фута-Торо в Сенегале, и многие другие. Малийские воины покорили Бамбук — одну из главных областей добычи золота в Западной Африке, лежащую между притоками Сенегала — Бафином и Фалеме. Другие отряды упорно продвигались вниз по течению Нигера.

Если взглянуть на карту, станет понятно, почему именно эти два направления сделались основными в завоевательной политике Сундиаты и его преемников. Наступая на юг и юго-запад от раннего центра государства, мандингские государи подчиняли своей власти главные области золотодобычи. А движение на север и на северо-восток позволяло овладеть важнейшими центрами большой караванной торговли с Северной Африкой и Египтом — торговыми городами Томбукту и Гао, а в более позднее время — и Дженне. Если бы удалось добиться успеха на обоих направлениях, во власти правителей Мали оказалась бы вся южная половина транссахарской торговли — от золотых россыпей до сухопутных «портов» на южной окраине Сахары. Правители из клана Кейта не были новичками в этой торговле и хорошо понимали, какие огромные выгоды она может принести.

На вновь завоеванных землях обычно не происходило серьезных изменений в жизни населения. Признав верховную власть Мали, оно платило дань, но во внутреннюю его жизнь мандинги не вмешивались. Наместниками таких земель становились те военачальники, которые командовали покорившими их отрядами. Они собирали дань, часть ее отправляли маисе в столицу государства, а остальное становилось их собственностью — из этой второй части оплачивалось содержание воинов и личные нужды наместника и его семейства. Вероятнее всего, зависимость наместников от центральной власти и ограничивалась отсылкой маисе дани да предоставлением в его распоряжение воинских сил.

Но даже такая форма зависимости очень скоро показалась чрезмерной самым могущественным из наместников. Всего спустя год после Крины, говорит легенда, Сундиате пришлось отобрать владения у одного из самых близких своих соратников — Факоли Курумы. Племянник Сумаоро Курума, перешедший на сторону Сундиаты и оказавший ему очень важные услуги во время войны с Сосо, повел себя настолько независимо, что практически не приходилось говорить о признании им верховной власти мансы. Этот эпизод предвещал многие тяжелые потрясения в последующей истории Мали. Но в середине XIII в. он пока оставался только эпизодом — слишком силен был Сундиата, слишком велик был авторитет победителя Сумаоро.

Деятельность Сундиаты не ограничилась завоеваниями. Много внимания он уделял развитию сельского хозяйства, основы экономики своего государства. Сказание приписывает ему создание множества земледельческих поселков на вновь завоеванных территориях. Земли раздавались воинам для обработки. Часто вместо малийских воинов на таких землях селили пленников, обращенных в рабство; но этот способ расширения площади обработанных земель особенное распространение получил позднее, когда в середине XV в. Мали сменила сонгайская держава.

Сундиата перенес и столицу государства. До него столицей Мали было селение Дьелиба на правом берегу Нигера, там, где в него впадает река Санкарани. Но в середине XIII в., в последние годы правления Сундиаты, на Санкарани выше Дьелибы был основан новый город — Ниани. Этот город оставался столицей во все время существования великого малийского государства. Только три столетия спустя, в 1545 г., аския Дауд, правитель Сонгай, взял Ниани. После этого центром Мали довольно скоро стало селение Каба, у слияния Нигера и Санкарани.

«Муса Мали — государь негров Гвинеи»

В 1250 г. Сундиата умер. Впрочем, по другим вариантам легенды, он погиб на охоте от случайной стрелы, и произошло это будто бы в 1255 г. Как бы то ни было, своему сыну и преемнику, которого великий арабский историк Ибн Халдун называл «маиса Уле», а легенда — «йерелинкон», он оставил сильное и процветающее государство с мощной армией и налаженной торговлей с Северной Африкой.

При маисе Уле завоевания продолжались. Их размах был настолько велик, что в правление этого государя были созданы три новых крупных наместничества. Как сообщает Ибн Халдун, Уле совершил паломничество — «хадж» — в Мекку. Отсюда видно, что новый государь Мали был уже мусульманином, тогда как Сундиата в исторических сказаниях народа малинке почти никогда и никак не связывался с исламом.

В 1270 г. мансу Уле сменил на престоле другой сын Сундиаты — маиса Уати. Но уже через пять лет он был свергнут своим братом Халифой. Однако Халифе суждено было продержаться шу власти еще меньше: через несколько месяцев командиры гвардии, составленной из рабов клана Кейта, сместили его и убили. Так выступила на сцену новая политическая сила — рабская гвардия и ее начальники. Этой силе предстояло сыграть важнейшую роль во всей последующей истории Мали. В конечном счете она совершенно оттеснила от власти старую родоплеменную аристократию, причем произошло это очень быстро. Между первым вмешательством гвардии в политику и захватом верховной власти в государстве одним из ее руководителей прошло всего десять, лет: в 1275 г. рабы решили судьбу мансы Халифы, а уже в 1285 г., после смерти мансы Манде Бори, брата Сундиаты, царем провозглашен был некий Сакура — «клиент», или вольноотпущенник, клана Кейта.

При этом правителе завершился территориальный рост Мали. Сакура окончательно подчинил себе главный центр караванной торговли с Египтом — Гао. Этот город был столицей полунезависимого княжества, население которого составлял народ сонгаев, и сейчас живущий по обоим берегам Нигера вдоль всей средней дельты его и ниже по течению. Сонгай были покорены уже в правление мансы Уле. Однако во время смут, которыми сопровождалось свержение Халифы в 1275 г., двум сонгайским царевичам — Али Колену и его брату Слиман Нару — удалось бежать из Ниани, где они содержались заложниками при малийском дворе. Они восстановили независимость Гао, но продлилась эта независимость недолго. Уже через пятнадцать лет войско Сакуры вновь подчинило правителям Мали и город Гао, и прилегавшие к нему сонгайские земли — на сей раз на полтораста лет, до конца XIV в.

В правление Сакуры очень вырос и укрепился международный авторитет молодого государства. Ибн Халдун рассказывал, что как раз в это время в Мали стало прибывать множество купцов из Магриба и Ифрикии, т. е. из Северной Африки. Это свидетельствовало об успехе внешней политики малийских царей в главном — стремлении взять в свои руки главные торговые пути и города Западной Африки.

Сакура погиб в 1300 г., возвращаясь из хаджа в Мекку. К этому времени владения Мали простирались от Гао до побережья Атлантического океана, от Уалаты до тропических лесов, прилегающих к Гвинейскому заливу. Бывший вольноотпущенник оказался крупным и талантливым государственным деятелем и полководцем, его царствование подготовило ту славу Мали, которая широко распространилась после поездки в Египет мансы Мусы I, одного из ближайших преемников Сакуры.

Муса вступил на престол в 1312 г. Он был внучатым племянником Сундиаты, внуком его брата Манде Бори. Манса Муса, или Канку Муса, как его называли по имени матери, получил наибольшую известность из всех государей клана Кейта, если не считать Сундиату. Впрочем, между славой этих двух царей существует довольно интересное различие: хотя оба они считаются национальными героями малинке и некоторых родственных народов, все же мусульмане особенно выделяют Мусу, тогда как немусульмане предпочитают Сундиату.

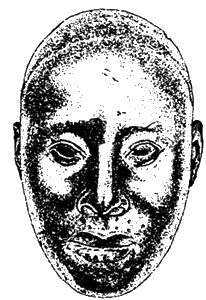

Именно Мусе посвящены наиболее подробные рассказы арабских авторов, именно его изображения помещены на самых ранних европейских картах Западной Африки. Между тем славой своей Муса I обязан был вовсе не военной или административной деятельности, а главным образом пышности, которой был обставлен его хадж в 1324 г. и которая произвела в Египте совершенно ошеломляющее впечатление.

К этому времени трудами таких предшественников Мусы I, как Сундиата, Уле и Сакура, Мали достигло апогея своего могущества. И следует отдать мансе Мусе должное: он с большим достоинством представлял свое государство в сношениях с другими правителями, в частности с султанами Египта. В тогдашних исторических условиях самый хадж царя превращался в важнейшую внешнеполитическую акцию — он демонстрировал устойчивость и могущество государства. С этой задачей Муса справился превосходно, проявив незаурядные дипломатические способности.

Он выступил из Ниани во главе огромной свиты: кроме восьми тысяч воинов его сопровождало от восьми до девяти тысяч рабов. Манса вез с собой сто вьюков золота весом по три кинтара[6] каждый. Помимо того что пышность свиты должна была поддержать авторитет Мали в далеких странах, численность ее определяли и другие мотивы — более близкие и практические. Маршрут мансы проходил через восточную часть малийских владений, в частности через Гао. Сонгайские вассалы никогда не внушали государям из клана Кейта особого доверия, и такая демонстрация военной силы должна была лишний раз воззвать к их благоразумию. Да и путь на север через пустыню был далеко не безопасен: кочевники фактически ничьей власти не признавали, и маисе, рассказывает арабский историк ал-Омари, младший современник этих событий, приходилось раздавать немалые суммы тем племенам, через земли которых ему пришлось проходить во время движения по Сахаре.

Ибн Фадлаллаху ал-Омари, крупному египетскому чиновнику, бывшему одно время начальником финансового ведомства в Сирии, мы обязаны подробным описанием пребывания мансы Мусы в Каире. Но ал-Омари не ограничился этим. От людей, проживших в Мали долгое время и хорошо знавших это государство, от тех, кому по должности пришлось часто встречаться и беседовать с мансой в Египте, он узнал множество сведений о Мали. Его сухой и бесстрастный рассказ содержит массу интересных подробностей, освещающих самые разные, иногда очень неожиданные, стороны жизни средневекового Мали. Здесь есть и перечисление главных земледельческих культур, и политическая характеристика страны, и описание церемониала приемов при дворе мансы, и конечно же многочисленные детали золотой торговли и добычи драгоценного металла, вплоть до сообщения о золотоносных растениях.

Именно с добычи золота начал свой рассказ первый из тех, к кому обращался ал-Омари за сведениями, — мусульманский богослов шейх Абу Сайд Осман ад-Дуккали. И рассказ этот вполне заслуживает того, чтобы его привести здесь полностью — настолько хорошо в нем отразилась своеобразная обстановка, веками существовавшая на границах золотоносных областей Западной Африки в средние века. «Султан этого царства, — рассказывал шейх, — имеет в своем подчинении страну пустынь самородного золота. Жители ее — дикие язычники, и если бы султан пожелал, то он бы их покорил. Однако правители этого царства узнали по опыту, что, когда кто-нибудь из них завоевывает один из золотых городов, утверждает там ислам и велит огласить там призыв к молитве, сбор золота падает и сходит на нет, в то же время возрастая и увеличиваясь в соседних языческих областях. Когда опыт подтвердил это наблюдение, они оставили страну золота во власти ее обитателей-язычников и удовольствовались тем, что обеспечили себе их повиновение и получение дани, которую они наложили на тех».

Такая система отношений сохранялась на всем протяжении средневековой истории Западного Судана. Ни одно из великих государств этого времени не имело своих наместников в золотоносных районах на границе с тропическим лесом. Каждый год после окончания дождей из важных торговых городов и из столицы государства отправлялись на юг и юго-запад большие караваны. Сотни рабов несли на головах драгоценный груз — сахарскую соль. Когда такой караван достигал местности, где добывалось золото, соль обменивали на металл, и караван отправлялся в обратный путь. Купцы, хозяева такого каравана, выполняли во время этих торговых экспедиций роль царских сборщиков дани. Ведь все полученное золото они были обязаны сдавать мансе: в Мали порядки были строже, чем в Гане, — даже золотая пыль считалась монопольной собственностью государя.

Этот порядок вполне устраивал обе стороны. В самом деле, мирные торговые караваны были куда приятнее военных экспедиций, а купцы гораздо лучше справлялись со сбором дани, чем это бы смогли сделать наместники-генералы. Не случайно Муса рассказывал своим каирским собеседникам, что на западной и юго-западной границах его державы царит вечный мир.

Но так было не везде. Сам же манса Муса говорил одному из принимавших его сановников египетского султана, что у малийцев был злейший враг: народ, который для них то же, что татары для египтян. Сомнительно, чтобы малийский государь слышал что-нибудь о татарах; скорее всего сравнение принадлежало самому собеседнику мансы — эмиру Ибн Амир Хаджибу. Ведь за несколько десятков лет до хаджа Мусы египетским султанам пришлось столкнуться в Сирии с полчищами монголо-татарских завоевателей. Египтяне, правда, сумели отразить их натиск, но самое название татар надолго закрепилось в памяти современников столкновения и их сыновей как обозначение опасного и сильного врага, постоянной угрозы египетским владениям в Азии: ведь столкновения между войсками каирских султанов и монгольских ильханов, властителей Ирана и Месопотамии, продолжались многие годы. А манса Муса имел в виду, вероятно, воинственный народ моей, который и ныне живет в Западной Африке в республике Буркина-Фасо. В средние века моей не раз совершали успешные набеги на владения Мали и Сонгай, и нам еще не раз придется с ними встретиться.

Канку Муса держал себя в Каире как правитель могущественного, ни от кого не зависящего и никому ничем не обязанного государства. Он старался это подчеркнуть на каждом шагу. Арабский ученый XV в. Таки ад-дин Ахмед ал-Макризи в одном из своих исторических сочинений рассказал, как мансе было предложено поцеловать землю при представлении его египетскому султану ал-Малику ан-Насиру. Это было обязательное требование церемониала во время приемов при дворе мамлюкских султанов. Но малийский государь наотрез отказался выполнить это требование протокола. «Я мусульманин-маликит (один из четырех толков суннитского ислама. — Авт.), — гордо ответил он, — и падаю ниц только перед Аллахом!» Придворным чинам ал-Малика ан Насира пришлось уступить.

На каждом шагу подчеркивал манса и свое мусульманское благочестие: ведь этим он тоже утверждал свое равенство с любым другим властителем мусульманского мира. Ал-Омари рассказывал даже, будто манса Муса поднес султану трактат о приличиях, написанный по-арабски специально для этого случая по его, Мусы, повелению.

Этой же цели служила и баснословная щедрость, с которой манса тратил привезенное с собой золото. Все, с кем пришлось беседовать ал-Омари, наперебой восхищались широтой натуры малийского высокого гостя. Манса не торгуясь платил любую цену, которую с него запрашивали. Он раздавал огромные суммы просто как милостыню: ведь раздача милостыни бедным — это одна из основных обязанностей благочестивого мусульманина, Немало золота оставил Муса и в Мекке, пожертвовав его на «дела веры». В итоге нескольких месяцев пребывания малийского царского каравана в Каире курс золота в городе резко упал — так много драгоценного металла выбросил на рынок манса Канку Муса, сын мансы Бубакара. Так укреплял он репутацию своей державы.

Надо сказать, что каирские купцы и ростовщики неплохо нажились на мандингском государе и его придворных. Используя доверчивость гостей, их незнаие многих товаров, они сплошь и рядом продавали им втридорога самые ходовые и дешевые вещи. И как ни велики были запасы, привезенные мансой, но и их в конце концов не хватило: на обратном пути из Мекки Мусе пришлось взять у каирских купцов много золота взаймы, притом под огромные проценты. Все тот же Ибн Амир Хаджиб рассказывал, что многие из купцов получили за триста динаров ссуды до семисот динаров чистой прибыли. А ведь уже при отправлении в хадж пришлось обложить особой данью все население государства, так как царская казна не могла обеспечить мансу достаточным количеством золота, для того чтобы достойно представлять Мали за его рубежами. Что и говорить, поддержание международного престижа государства всегда обходилось дорого…

Впрочем, Муса мог рассчитывать не только на уже накопленные сокровища. Беседуя с сановниками каирского двора, он рассказал им историю, которая хоть и не была, мягко говоря, чистой правдой, но все же показывала, на какие экономические возможности могли опираться правители Мали в пору расцвета своей державы. Мусу спросили, как он пришел к власти. И он ответил на этот вопрос так: «Мы происходим из дома, где власть передается по наследству. Мой предшественник не хотел поверить, что невозможно достигнуть конца Окружающего моря[7]. Он желал его достичь и упорствовал в своем намерении. Он велел снарядить двести судов, полных людьми, и другие, в таком же количестве, — наполненные золотом, водой и съестными припасами, которых бы хватило на годы. Тем, кто командовал судами, он повелел: «Возвращайтесь лишь тогда, когда израсходуете продовольствие и воду!». Они отправились, прошло долгое время, но ни один из них не возвращался. Наконец один корабль появился, и мы расспросили капитана о их приключениях. «Царь, — ответил он, — мы плыли долго, пока не встретили в открытом море как бы реку с сильным течением. Мой корабль шел последним. Другие продвигались вперед, но как только какой-нибудь из них достигал этого места, он исчезал и больше не появлялся. Мы не знали, что с ними случилось, и я возвратился обратно — я в это течение не входил вовсе…» Но правитель ему не поверил. Он снарядил две тысячи судов: тысячу — для себя и для людей, что его сопровождали, и тысячу — для воды и съестных припасов. Он передал мне власть и отправился в море со своими товарищами. То был последний раз, что мы видели его и остальных. И я остался неограниченным государем…»

В этом рассказе — на его основании некоторые ученые пытались доказывать, что подданные средневекового Мали будто бы открыли Америку за триста лет до Колумба, — поражает число «две тысячи». Чтобы построить такое количество судов, нужен был сравнительно высокий уровень развития судостроительного ремесла на берегах Нигера и на океанском побережье. Ведь позднейшие европейские мореплаватели — такие, например, как венецианец на португальской службе Альвизе да Мосто, возглавлявший морскую экспедицию к побережью Западной Африки в 1455–1457 гг., — рассказывали о пирогах, не уступавших по длине португальским каравеллам и вмещавших до 30 человек. Правда, к тому времени на побережье, у устья реки Казаманс, где видел такие суда венецианец, давно уже не признавали власти царей Мали. Но в начале XIV в. здешние правители беспрекословно подчинялись повелениям мансы и аккуратно выплачивали ему дань. И при всей неправдоподобности рассказа мансы Мусы — а он наверняка преувеличил число судов второй экспедиции раз в десять — нужно согласиться, что и двести больших пирог были бы неплохим доказательством экономической мощи Мали.

В правление Мусы I оживленные и дружественные отношения поддерживались не только с Египтом. Ибн Халдун подробно рассказал о том, как Муса обменивался посольствами с Абул-Хасаном — султаном Марокко из династии Меринидов. Когда 1 мая 1337 г. Абул-Хасан одержал победу возле города Тлемсена, у нынешней алжиро-марокканской границы, манса направил ему свои сердечные поздравления. Нет сомнения, что в Ниани постоянно и внимательно следили за событиями, происходившими на другой стороне пустыни.

Да и в самой Сахаре кочевникам приходилось действовать с оглядкой на силу малийских гарнизонов в пограничных пунктах. Племена, кочевавшие вдоль северной границы державы Кейта, вынуждены были признать верховную власть мансы. Ход истории изменчив: в число этих новых вассалов мандингских царей входили как раз потомки тех грозных племен, которые двумя с половиной веками раньше сокрушили могущество Ганы. Авторитет правителей Мали был настолько высок, что к мансе Мусе I обратился за помощью один из многочисленных мелких вождей, что непрестанно дрались между собой на северных окраинах Сахары. Этот авантюрист почтительно просил мансу дать ему отряд малийских воинов для сведения счетов со своими противниками.

Если царствование Канку Мусы и не богато было громкими военными победами и завоевательными походами, то, пожалуй, никто из малийских правителей не сделал больше его для укрепления международного авторитета государства. Упорно и последовательно развивал он дружественные отношения с соседями, добившись блестящих успехов. «Он оставил после себя, — говорит современный английский исследователь, — империю, примечательную в истории чисто африканских государств своим богатством и протяженностью, равно как и впечатляющим примером способности африканца к политической организации».

Свидетельством полного успеха внешней политики Мусы 1 стали и те сведения о средневековой великой державе Кейта, которые очень ярко и недвусмысленно отразились в трудах европейских картографов того времени. Сведения эти распространились очень быстро — конечно, по тогдашним понятиям.

Муса совершил свой знаменитый хадж в 1324 г. Спустя 13 лет этот хадж описал по рассказам очевидцев и по документам правительственных канцелярий Каира Ибн Фадлаллах ал-Омари. А еще через два года, в 1339 г., на карте мира, составителем которой был житель острова Майорки на Средиземном море Анжелино Дульсерт, в середине Сахары был изображен «Rex Melli» — «Король Мелли», облаченный в царские одежды и корону, со скипетром в руке. Дульсерт не ограничился показом местоположения Мали, как оно ему представлялось, но и обозначил путь, ведший в Мали: на его карте Атласские горы рассекает «долина Сус, ведущая к королю черных».

Понятно, что своими представлениями о географии Западного Судана картографы обязаны были главным образом купцам. Это, естественно, отразилось и в их трудах. Через 28 лет после Дульсерта венецианец Пиццигани нашел нужным пометить на своей карте возле той же дороги, что по ней «проходят товары, идущие от короля Мали».

И наконец, в 1375 г. другой житель Майорки — Авраам Крескес, старший в знаменитой семье картографов, — изобразил в центре великой пустыни правителя Мали с золотым самородком в руке; ниже его был показан «город Мали». А около фигуры правителя Крескес дал следующее пояснение: «Этого государя зовут Мусой Мали, государем негров Гвинеи. Золото, находимое в его землях, столь обильно, что он — богатейший и самый знатный король во всей стране». Пожалуй, более убедительного доказательства того, что цель всей внешнеполитической деятельности Мусы Кейта — Канку Мусы, мансы Мусы I — была блестяще достигнута, быть не может.

Рассказывает Ибн Баттута

После смерти Мусы в 1337 г. на престол вступил его сын Маган. Царствование его было коротким — всего четыре года, и славы Мали оно не прибавило. Скорее даже наоборот: сразу же после смерти мансы Мусы, в том же самом 1337 г., войско моей, предводительствуемое вождем Насеге, выбило малийский гарнизон из Томбукту, разграбило город и сожгло его. Правда, моей и не помышляли о том, чтобы закрепиться в Томбукту; сразу же после своего неожиданного и блестящего успеха они ушли. И все же этот набег был уж очень неприятным симптомом начинавшегося ослабления державы Кейта.

Впрочем, когда в 1341 г. Магана сменил последний из крупных правителей средневекового Мали — Сулейман, ему удалось на время задержать этот опасный процесс. Но даже самое восшествие Сулеймана на престол произошло при условиях, которые свидетельствовали о неблагополучии внутри правящего клана.

Сулейман был братом Мусы, и к власти он пришел в обход сыновей своего племянника Магана. По всей видимости, не обошлось без применения силы: нараставшее могущество рабской гвардии обеспечивало ей последнее слово в вопросах престолонаследия. И тот, кому удавалось привлечь на свою сторону «начальников рабов», мог рассчитывать на успех своих честолюбивых замыслов, даже не имея, казалось бы, прав на малийский престол. После смерти мансы Сулеймана в этом пришлось убедиться на собственном опыте его сыну и преемнику, продержавшемуся на престоле всего девять месяцев, а затем свергнутому сыном Магана I при поддержке гвардии и ее командиров.

Но первое время после прихода к власти Сулейман сумел восстановить спокойствие в стране. Манса отстроил разрушенный Томбукту и смог установить мирные отношения с южным, самым опасным соседом. Во всяком случае в его правление моей на малийские владения не нападали. Так царствование Сулеймана оказалось последним этапом расцвета Мали; после него наступил стремительный упадок.

В 1352 г. меринидский султан Марокко Абу Иная, сын султана Абул — Хасана, с которым обменивался посольствами манса Муса I, послал в Мали с официальным дипломатическим поручением одного из самых интересных людей восточного средневековья — знаменитого путешественника Мухаммеда ибн Аб-даллаха ал-Лавати ат-Танджи, больше известного под именем Ибн Баттута. Этот человек уже успел к тому времени объездить всю восточную половину тогдашнего мусульманского мира, но оставался, несмотря на немолодые уже годы, в душе молодым и любознательным, живо воспринимая все новое. Ибн Баттута преодолел с караваном Сахару, проехал до Ниани и прожил в столице Сулеймана несколько месяцев. Записки Ибн Баттуты, продиктованные им на склоне лет, — не только ценнейший источник для исследователя, но и очень занятный человеческий документ. И притом единственный в своем роде: ни один человек, кроме Ибн Баттуты, не оставил нам свидетельств очевидца о Мали начала 50-х годов XIV в.

Выехав из Сиджилмасы, Ибн Баттута направился с караваном в Тегаззу. В этом захудалом поселке внимание его привлекли соляные разработки. Он так описал соляную торговлю, которой жила Тегазза, ради которой она, собственно, и существовала: «Черные приезжают из своей страны и увозят из Тегаззы соль. Соль из Тегаззы продается в Уалате по цене от 8 до 10 мискалей за вьюк, а в городе Мали[8] — от 20 до 30 мискалей, часто же доходит и до 40. Соль служит черным средством обмена, как служат средствами обмена золото и серебро. Черные режут соль на куски и торгуют ею. И, несмотря на ничтожность селения Тегазза, в нем продают и покупают много кинтаров золотого песка». Наблюдательный Ибн Баттута верно определил главную особенность совершавшегося на его глазах обмена: для африканцев золото не было деньгами. Это был товар, очень нужный и полезный товар — ведь он обменивался на столь необходимую соль! — но все же только товар.

Ибн Баттута подробно рассказал о своем пути через пустыню. Когда караван из Марокко достиг селения Тасарахла, он там задержался на несколько дней для отдыха. А вперед, в Уалату, выслали гонца — «такшиф». Так поступали всегда, и делалось это не просто из вежливости. На долгий и трудный путь через Сахару требовалось столько воды, сколько не мог взять с собой никакой караван — если бы, конечно, он не вез воду в качестве единственного полезного груза. Поэтому и отправляли вестника, который должен был позаботиться, чтобы из Уалаты выслали навстречу путникам воду. Случалось, такшиф запаздывал; и тогда к многочисленным костям, рассеянным вдоль всего великого торгового пути через Сахару, добавлялись новые — в таких случаях помощи ждать было неоткуда.

Понятно, что купцы не жалели золота на оплату услуг гонцов. Тому, который шел с караваном Ибн Баттуты, заплатили 100 мискалей золота — больше 400 рублей на наши деньги. Эти люди настолько хорошо знали дорогу, что даже слепота не мешала некоторым из них продолжать водить караваны: через полтораста лет после Ибн Баттуты такой слепой проводник спас заблудившийся караван, определяя его местонахождение по запаху песка, который ему давали понюхать через каждую милю пути. Но у Ибн Баттуты все обошлось благополучно: через два месяца после выхода из Сиджилмасы он оказался в Уалате, малийском форпосте в Сахаре.

После нескольких дней отдыха он двинулся дальше, в столицу Мали. На сей раз можно было не ждать, пока соберется караван. «Когда я решился на путешествие в Мали, — рассказывает Ибн Баттута, — а между этим городом и Уалатой 24 дня пути для едущего быстро, то нанял только проводника из племени мессу-фа, так как из-за безопасности этой дороги нет нужды путешествовать большим караваном». Именно безопасность дороги больше всего заинтересовала Ибн Баттуту, достаточно насмотревшегося за свои странствования по восточной части мусульманского мира на разного рода дорожные неприятности. Спокойный путь, богатые селения вдоль дороги, где можно было закупить все необходимое путешественнику продовольствие, — такое не столь уж часто можно было встретить в первой половине XIV в. где-нибудь в Иране или мусульманской Индии.

Манса Сулейман прилагал большие старания к тому, чтобы торговля с Северной Африкой развивалась спокойно и беспрепятственно. А безопасность главных караванных дорог— Ибн Баттута двигался как раз по одной из них — была для этого жизненно необходима. Мало того, малийское правительство внимательно следило, чтобы никто не чинил притеснений приезжим купцам. Этим поддерживалась высокая деловая репутация царей Мали, сложившаяся при предшественниках Сулеймана и особенно окрепшая в царствование все того же Мусы I.

«Однажды в пятницу я присутствовал на проповеди, — рассказывал Ибн Баттута, — как вдруг один купец из числа ученых мессуфа, которого звали Абу Хафс, встал и сказал: «Присутствующие в мечети! Призываю вас в свидетели моей жалобы на маису Сулеймана…». Когда он это сказал, из-за загородки, за которой сидел султан, вышли несколько человек и сказали ему: «Кто твой обидчик? И кто у тебя что взял?». Купец ответил: «Мансадьон Уалаты — то есть ее правитель — взял у меня ценностей на 600 мискалей, а заплатить за все хочет 100!». Султан сразу же послал за правителем. Через несколько дней тот явился, и государь отправил их обоих к судье. Последний подтвердил правоту купца и взятие у него ценностей. И после этого султан сместил правителя с его должности».

Из этого рассказа Ибн Баттуты очень хорошо видно, как заботился Сулейман об интересах транссахарской торговли. Терпеть в таком важном пункте, как Уалата, самоуправство и вымогательство наместника — значило поставить под угрозу хорошие отношения с богатым и влиятельным североафриканским купечеством. И Сулейман без колебаний пожертвовал своим доверенным рабом.

А экономические возможности и влияние купцов, ведших караванную торговлю, и в самом деле были огромны. В такой торговле, требовавшей колоссальных затрат на снаряжение караванов и транспортировку товара, только очень богатые люди могли принимать участие. За многие столетия, предшествовавшие правлению Сулеймана, сложились настоящие купеческие династии, чьим главным занятием была торговля между Северной и Западной Африкой. Эти династии в конце концов молчаливо поделили между собой весь великий торговый путь от торгово-ремесленных городов Марокко или Египта до глухих углов на границе саванны и тропического леса, путь, по которому двигался непрерывный поток: соль и ремесленные изделия — на юг, золото и рабы — на север.

Могут возразить: но какое значение имела эта торговля для простых земледельцев или охотников Мали и подчиненных ему княжеств? Ведь все выгоды от торговли золотом получали крупные купцы и знать.

Верно, конечно, что от золота огромное большинство жителей страны никакой непосредственной пользы получить не могло. Но нельзя отделять в этом товарообороте золото от соли — в ней нуждались все без исключения, а получить соль в достаточном количестве можно было только в обмен на золото. Торговый поток был единым целым, так что разрывать его нельзя.

Северную половину торгового пути обслуживали североафриканские купцы. Они доставляли ремесленные изделия и соль в города Судана — Гао, Томбукту, Дженне. Здесь грузы переваливали на речные суда или на головы рабов-носильщиков и торговля переходила уже в руки местных, суданских, купцов. Чаще всего это были «диула» — так в Западной Африке и сейчас еще называют малинке, занятых торговлей. Это были те самые «ванга-ра», или «ванджарата», с которыми мы уже встречались в древней Гане. Именно они возглавляли сбор золота. И именно они собирали и дань с подданных государей из династии Кейта, о чем недавно у нас шла речь.

Крупный филолог XVII в. Ахмед ибн Мухаммед ал-Маккари рассказывал, что его старшие родственники, пятеро братьев ал-Маккари, занимали видное место в транссахарской торговле. Двое жили в Тлемсене, где получали европейские или марокканские товары. Эти товары они отправляли двум другим братьям, сидевшим в Уалате. Те обменивали их на золото и слоновую кость и переправляли полученные в обмен ценности на север, А старший брат, глава всего этого крупного торгового дома, поселился в Сиджилмасе — она оставалась важнейшим центром и рынком караванной торговли, и отсюда удобнее всего было следить за движением цен и давать необходимые инструкции остальным участникам дела.

В Мали североафриканские купцы занимали очень видное положение. Им принадлежали особые кварталы в главных городах страны, и в пределах этих кварталов пришельцы с севера пользовались полнейшим самоуправлением — старая традиция сохранялась. Вес купцов в общественной иерархии столицы государства был настолько велик, что манса Сулейман выдал свою племянницу за сына одного из старейшин североафриканской торговой колонии в Ниани.

И все же главной силой в Ниани были не мусульманские купцы, как ни велико было их влияние. Первое место среди окружения мансы Сулеймана занимали командиры гвардейских отрядов, сформированных из рабов клана Кейта. Ибн Баттута называл всех этих «начальников рабов» тем словом, которое ему было более привычно: «эмир».

И весь его рассказ подтверждает, насколько выросла сила этой новой аристократии. И мансе она причиняла немалое беспокойство.

Среди сановников малийского двора самой видной фигурой был человек, которого Ибн Баттута называл «дуга»; сам он разъяснял, что это слово означает «переводчик». На самом же деле это был личный гриот мансы. Дело в том, что старинный обычай не позволял мансе непосредственно общаться с подданными. Тот, кто желал испросить у повелителя какую-нибудь милость или же подать ему жалобу, должен был обратиться к гриоту; только тот мог говорить с государем. И когда манса желал обратиться с речью к своим подданным, то гриот его выслушивал, а затем громким голосом повторял его слова присутствующим. Ибо «манса не кричит, как глашатай», поясняет сказание о Сундиате. Высокое положение царского гриота было у малинке твердо устоявшейся традицией. В сказании о Сундиате видное место занял верный гриот героя, его наставник и советник Балла Фасеке. Не раз этот умный и проницательный певец выручал своего господина из беды. Это он возглавлял посольство к Сумаоро и, сбежав от царя Сосо, который пожелал сделать его своим гриотом, неизменно сопровождал Сундиату в его походах. А после окончательной победы Сун-диата назначил Баллу руководителем всех обрядов, так сказать, «начальником протокола» при своем дворе.

Вот как раз в этой роли и видим мы «переводчика» при мансе Сулеймане. Только влияние его еще больше возросло по сравнению с временами Сундиаты. И теперь уже манса должен был делать подношения своему гриоту. Ибн Баттута рассказывал, что в дни больших торжеств «дуга» оказывался центральной фигурой. Он, правда, как настоящий гриот пел хвалебный гимн, превознося доблести мансы и его славные деяния. Зато после этого он получал от мансы кошель с двумястами мискалями золота. Но поток милостей на этом не кончался: на следующий же день после этого пожалования все высшие сановники обязаны были сделать гриоту подарки — «в меру своих возможностей», поясняет Ибн Баттута. Другими словами, могущественного советника царя приходилось задабривать всем — сам манса тоже не избежал этой малоприятной обязанности. По всей видимости, ему приходилось задабривать не одного только своего гриота. Еще ал-Омари сообщал со слов своих собеседников, бывавших в Мали при Мусе I, что тот жаловал своих особо отличившихся военачальников золотыми браслетами или почетными одеяниями — чем выше была степень заслуг, тем шире должно было быть одеяние. А Ибн Баттута уже по собственным впечатлениям сообщал, что приближенные мансы Сулеймана попросту требовали от него признания их заслуг и вознаграждения.

Но полного спокойствия Сулейману не могли уже обеспечить даже богатые подачки знати. Удовлетворить всех недовольных было невозможно, а опасность они представляли немалую. Ибн Баттута оказался свидетелем довольно любопытного заговора, который пыталась организовать против мансы его жена и соправительница. Такие соправительницы существовали во многих африканских государствах до колониального раздела Африки; с ними могли встретиться европейские ученые даже в начале нашего века. Обычно такая жена была одновременно и сестрой царя; она считалась повелительницей всех женщин страны, имела свой царский двор и располагала большой властью. В некоторых случаях эта власть равна была власти ее мужа.

С такой вот соправительницей и оказался связан заговор, о котором нам на страницах своих записок повествует знаменитый путешественник. Вот его рассказ.

«Случилось так, что в дни моего пребывания в Мали султан разгневался на свою главную жену, дочь своего дяди по отцу, именуемую Каса («каса» обозначает у них «царица»). По обычаю черных, она — его соправительница в делах верховной власти, и имя ее упоминают в молитве вместе с именем царя… Каждый день Каса выезжала верхом со своими невольницами и рабами; их головы посыпаны были прахом. Она останавливалась перед помещением совета, а лицо ее было закрыто покрывалом и невидимо. Эмиры много говорили о ее деле. Но султан собрал их в помещении совета, и дуга сказал им от имени султана:

«Вот вы много говорите о деле Касы. Но ведь она совершила великий грех!». Затем привели одну из невольниц царицы со связанными ногами и с колодкой на шее и сказали ей: «Говори, что у тебя!». И невольница рассказала, что Каса посылала ее к Дьяте, сыну дяди султана по отцу, бежавшему от государя… что она призывала Дьяту свергнуть султана с престола и говорила ему: «Я и все войска покорны твоему приказу!». Когда эмиры услышали это, они заявили: «Это великое преступление, и за него она заслуживает смерти!». Каса испугалась этого и укрылась в доме хатиба (проповедника): обычай черных таков, что они ищут убежища в мечети, а если это невозможно, то в доме хатиба».

На сей раз Сулейману удалось заблаговременно раскрыть заговор и предотвратить покушение на свою власть. И однако же именно этот самый Дьята, о котором шла речь при допросе, все-таки впоследствии сверг с престола сына Сулеймана и воцарился в 1361 г. под именем Мари Дьяты II.

И все же время визита Ибн Баттуты в Мали было относительно спокойным. Наверное, поэтому он так высоко оценил Достоинства жителей Мали. В записках его целая глава посвящена тому, «что он одобрил из поступков черных», и тому, «что ему у них не понравилось». Нужно сразу сказать, что достоинств оказалось намного больше.

«К их добрым качествам относится малое число несправедливостей. Они самый далекий от несправедливости народ, ее их султан никому не прощает! — говорит Ибн Баттута. — К добрым качествам относится и полная безопасность в их стране: ни путешественник, ни оседлый житель в ней не боится ни вора, ни притеснителя…».

Среди прочих достоинств жителей Мали Ибн Баттуту больше всего восхитило их благочестие, их усердие в отправлении обрядов и исполнении предписаний ислама. Собственно говоря, первыми сообщениями об исламе в Мали мы обязаны еще ал-Бекри. По его рассказу, обращение царя этого государства в ислам произошло таким образом: «Их царь известен под именем ал-Мусли-манш Называется он так потому только, что его страна год от года страдала от голода. Жители просили о дожде, принося в жертву коров, так что почти их уничтожили, но неурожаи и несчастья только множились.

У царя жил гость-мусульманин, читавший Коран и знавший сунну, священную книгу мусульман-суннитов. Царь ему пожаловался на их несчастья, а тот ему ответил: «Царь, если бы ты уверовал в Аллаха всевышнего… признал бы книгу Аллаха и твердо усвоил бы все предписания ислама, то я просил бы Аллаха утешить тебя и разрешить твои затруднения, чтобы на народ твоей страны снизошла милость и чтобы завидовали тебе враждебные тебе и удаленные от тебя!». Он продолжал это говорить, пока царь не принял ислам и не очистил свои помыслы».

Эти события произошли, по-видимому, в первой половине XI в., и, таким образом, ислам мог ко времени Ибн Баттуты быть хорошо известен и распространен в Мали.

Но Ибн Баттута одновременно многое и не одобрил. Очень не понравились ему ни свобода, которой пользовались африканские женщины, ни, еще того пуще, обряды, которые ему довелось видеть во время мусульманских праздников при дворе мансы Сулеймана. Относительно этих обрядов Ибн Баттута, который мог себя считать не только правоверным, но и достаточно образованным мусульманином — во время путешествия по Индии ему даже пришлось одно время исполнять в Гуджерате функции мусульманского судьи, кадия, — ограничился несколько пренебрежительным недоумением. Он назвал их «смешными обстоятельствами». Но так ли это было на самом деле?

Действительно, многое в рассказе марокканского путешественника как будто создает впечатление, что в правление мансы Сулеймана Мали было такой же мусульманской страной, как, скажем, Марокко или Египет. Ибн Баттута много говорит о пятничных молитвах, называет имена многочисленных мусульманских законоведов и проповедников. Он, например, с большим уважением поминает некоего кадия Абдаррахмана — черного африканца по происхождению, человека, по его словам, очень достойного и преисполненного добрых качеств. Манса Сулейман устроил поминальный пир по меринидскому султану Абул — Хасану, и на этом пиру был целиком прочтен Коран..

Но как только дело доходит до описания церемониала торжеств или до рассказа о жене-соправительнице мансы, сразу же оказывается, что распространен ислам был вовсе не так широко, да и в самом исламе при малийском дворе много было такого, что в сознании Ибн Баттуты никак не вязалось с его представлениями о том, каким должен быть настоящий ислам.

Объяснение этого несоответствия заключалось в том, что Ибн Баттута в Мали имел дело с очень ограниченным кругом людей — точнее сказать, довольно широким количественно, но очень ограниченным социально. Он встречался главным образом, или даже почти исключительно, с верхушкой малийского общества — сановниками двора мансы, его наместниками в провинции, крупными купцами, мусульманскими богословами и законоведами. А с основной массой населения великой державы Кейта он в общем-то и не сталкивался. Между тем как раз оно-то, это население, и служило фоном для нарисованной путешественником картины процветания мусульманства в Мали. Причем фон имел с картиной крайне мало общего…

Даже несколько сот лет спустя после пребывания Ибн Баттуты в Западной Африке население того района, где некогда находилась столица великой державы Кейта — Ниани, оставалось при своих прежних верованиях и в ислам обратилось не раньше XVIII в. По выражению французского ученого Шарля Монтея, посвятившего всю жизнь изучению истории и культуры народов, живущих на территории средневекового Мали, это произошло потому, что «мусульманская организация в Мали не превышала своим размером двора мансы».

И даже при дворе сохранялись очень многочисленные следы старых верований и обычаев. Только задолго до ислама в условиях, когда еще сильны были пережитки родового строя, могла появиться фигура жены-соправительницы царя, совершенно немыслимая в «обычном» мусульманском государстве. Предание упорно сохраняет древние охотничьи прозвища царей, восходящие в конечном счете тоже к верованиям родового общества. Танцы, которые видел Ибн Баттута и которые он посчитал смешными, — это танцы масок тайных союзов. А такие союзы (их задачей была подготовка молодежи к исполнению обязанностей взрослых членов общества) также сложились внутри родового общества, задолго до того, как появился ислам. Европейские авторы начала XVI в. рассказывают о сохранении древних трудовых обрядов — и эти обряды тоже восходят еще к той эпохе, когда глава большой семьи или общины принимал участие в коллективном труде вместе с рядовыми общинниками.

Все это сохранялось при дворе мансы, где и сам правитель, и его ближайшее окружение уже считались мусульманами. А вдалеке от столицы и от больших торговых городов крестьяне продолжали верить в тех же самых духов, которым поклонялись их предки задолго до появления в Западном Судане первых мусульман. И главными представителями новой религии были для этих крестьян не законоведы и богословы, а все те же купцы-вангара, приходившие обменивать соль на золото и слоновую кость, а иногда и прихватить рабов. Конечно, и эти торговые экспедиции не проходили бесследно — отдельные люди могли принять новую религию и объявить себя мусульманами. Но, во-первых, делалось это очень медленно и ни о каком массовом обращении населения Мали в ислам ко времени Ибн Баттуты не могло быть и речи. А во-вторых, даже если кто-то из крестьян-малинке и объявлял себя Мусульманином, то его ислам непременно оказывался «разбавлен» огромным количеством верований и обрядов, обычаев и суеверий, уходивших своими корнями. в очень и очень отдаленные времена.

И дело было здесь совсем не в том, что вновь обращенные плохо представляли себе основы мусульманского вероучения. Нет, причины были гораздо проще — и в то же время гораздо глубже. Сравнительно просто было произнести мусульманский символ веры: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник его!». Но ведь и потом, когда эти слова, достаточные для того, чтобы иметь право считаться мусульманином, были произнесены, человек оставался в своей общине — «дугу». Он просто не мог из нее уйти: вести хозяйство в одиночку ему было не под силу. А раз оставалась община, значит, оставались и все связанные с ней и освященные многовековой традицией обычаи и порядки. Человек мог себя считать мусульманином, но для его соседей земля по-прежнему оставалась собственностью духа — покровителя Местности. И перед духом представлял общину, а значит, и каждого из ее членов все тот же дугу-тиго — следовательно, и землей распоряжался он. И значит, все обряды, нужные, чтобы духа умилостивить, ты обязан выполнить — а ведь обряды-то эти никакого отношения к исламу не имеют. Подавляющее большинство новообращенных простых земледельцев и охотников выходило из этого затруднения просто: считая себя мусульманами, люди продолжали исправно выполнять все свои общинные обязанности, связанные с прежними верованиями. И так как традиционный порядок ведения хозяйства не нарушался, то соседи не протестовали против таких новообращенных мусульман, и, в конечном счете, принятие ислама оставалось их частным делом.

Не мог не считаться с устойчивостью общины и нарождавшийся в Мали феодальный класс. В самой системе управления кланом оставалось очень много традиционного, так что дань в пользу мансы и его наместников во многом сохраняла и характер, и форму старых общинных повинностей, и потому обычно отдельные дугу выплачивали их беспрекословно. До поры до времени такое положение устраивало и верхушку малийского общества. Она не видела нужды вводить насильственно новую религию среди своих подданных, хотя сама по большей части уже стала мусульманской.

Торговля золотом и солью, пронизывавшая всю жизнь западноафриканских государств средневековья, и здесь сыграла очень важную роль. Она давала в руки верхушки правящего клана Кейта и связанных с ним аристократических кланов огромные по тем временам количества золота. Ведь в главных золотоносных районах, откуда металл поступал в Мали, средняя годовая добыча, по очень осторожным подсчетам французского ученого Раймона Мони, составляла от 4,5 до 5 тонн. Это золото позволяло знати получать все необходимые ей товары (главным образом предметы роскоши), не прибегая к усиленному нажиму на данников-земледельцев. Царские сборщики дани довольствовались сравнительно немногим.

А раз так — у общинников не возникало необходимости добиваться того, чтобы их хозяйство стало более производительным. И поэтому экономика оставалась почти на одном и том же уровне, внутренний обмен развивался очень слабо — ведь внутри каждой дугу ремесленники производили все самое нужное: Единственным предметом торговли, который очень требовался общине, была соль. Но в основном хозяйство почти всей огромной территории от Гао до Атлантики оставалось натуральным, и никаких внутренних экономических связей внутри государства между разными его частями практически не существовало. И может показаться парадоксом, но, к сожалению, совершенно несомненно: богатство Мали золотом принесло государству больше вреда, чем пользы, так как золото стало одной из главных причин хозяйственного застоя.

И все же принятие ислама большинством правящей верхушки было свидетельством того, что в малийском обществе происходят определенные изменения. Конечно, мансе и его приближенным было бы гораздо выгоднее взимать дань с подданных по нормам, предусматривавшимся мусульманским правом: эти нормы были выше, намного выше, чем традиционные. Но поскольку в то время у правящего класса еще не было достаточно сил для того, чтобы резко усилить эксплуатацию крестьянства, не опасаясь его сопротивления, и о широком распространении новой религии, которая могла бы послужить идеологическим оправданием такого усиления, речи еще не было, вся малийская знать — и старая, родовая, и новая, вышедшая из рабов, — стремилась на первых порах использовать новую религию во вполне определенных внешнеполитических целях.

Это очень хорошо продемонстрировал манса Муса, стараясь везде, где только можно, подчеркнуть свое правоверие. Речь шла об укреплении международного престижа Мали — о том, чтобы показать соседям, что они имеют перед собой не каких-то там дикарей, а могущественную мусульманскую страну, которая им ни в чем не уступает, а по богатству намного превосходит.

Поэтому и появились пышные царские титулы, относящиеся к правлению Мусы I. Ал-Омари рассказывал, что малийский государь называл себя «Опорой повелителя верующих», — правда, сам повелитель верующих, номинальный духовный глава всех правоверных мусульман, был к этому моменту всего лишь марионеткой, которую мамлюкские султаны для придания своей светской власти большего авторитета содержали на иждивении.

Эти титулы включали и упоминание золотоносных растений, которые будто бы существовали в Мали.

Принятие ислама обеспечивало малийской верхушке преимущества и в торговле с североафриканцами: дела велись между двумя равными партнерами. Малийские государи пошли даже на то, чтобы вести разбор дел между малийскими подданными и североафриканскими купцами не по обычному праву малинке, а по мусульманским правовым нормам. И среди иностранцев-мусульман первое место по численности после купцов занимали кадии.

Впрочем, как это нередко бывало, законоведы, призванные блюсти чистоту нравов и следить за честным характером торговых сделок, иногда сами оказывались отъявленными мошенниками. Мы встречались уже с шейхом ад-Дуккали, прожившим в Мали 35 лет и поведавшим ал-Омари множество подробных сведений о Мали, его жителях, их обычаях и занятиях. Но едва ли он рассказал историку о неприятном происшествии, в котором ему, шейху ад-Дуккали, пришлось сыграть не самую почетную и благовидную роль. Однако через четверть века после этого Ибн Баттута простодушно изложил эту историю в своих записках.

Как рассказал Ибн Баттуте один из малийских наместников в восточной части государства, ад-Дуккали получил в подарок от майсы Мусы I четыре тысячи мискалей золота. Когда караван мансы прибыл в Мему, шейх пожаловался государю, что золото у него украли. Муса повелел наместнику Мемы под страхом смертной казни найти и доставить к нему вора.

Расследование долго не давало никакого результата. Ибн Баттута поясняет: «Эмир искал укравшего, но никого не нашел, ибо в той стране нет ни одного вора…» Наконец, допросив слуг кадия, наместник дознался, что их хозяин попросту зарыл свое золото, рассчитывая, несомненно, получить от Мусы возмещение мнимой потери: щедрость мансы по отношению к мусульманским законоведам была хорошо известна, а из-за четырех тысяч мискалей золота можно было и рискнуть. Когда, золото было извлечено из тайника и доставлено мансе, тот разгневался и изгнал кадия из пределов Мали, как говорит Ибн Баттута, «в страну неверных, которые едят людей». В изгнании ад-Дуккали провел четыре года, потом Муса его простил. При этом Ибн Баттута добавляет совершенно серьезно:

«Черные же не съели кадия только из-за белого цвета его кожи, ибо они говорят, что поедать белого вредно, так как он не созрел».

Закат державы

В 1360 г. умер манса Сулейман. И снова вопрос о том, кому стать мансой, решала гвардия — это уже превращалось в традицию. Камба, сын Сулеймана, почему-то не устраивал ее командиров. И Дьята, претендент на престол, о заговоре в пользу которого рассказывал Ибн Баттута, получив поддержку рабской знати, выступил против мансы. Камба погиб в бою, и Дьята стал мансой йод именем Мари Дьяты. Обычно его называют вторым, так как в некоторых преданиях и у части арабских историков именем Мари Дьята обозначается основатель державы — Сунди-ата Кейта.

Мари Дьята пробыл на престоле четырнадцать лет — с 1361 до 1375 г. За эти годы упадок Мали стал уже совершенно очевиден. Конечно, отблески прежней славы еще падали время от времени на царствование Мари Дьяты II. Например, в 1366 г. мансу посетил претендент на марокканский престол Абд ал-Халим, потерпевший неудачу в борьбе с соперниками. Он, вероятно, надеялся получить от мансы помощь для дальнейшей борьбы. Но тот уже не располагал для этого никакими возможностями.

Историк Ибн Халдун очень резко отозвался о правлении Мари Дьяты II: он-де был извергом и тираном, он промотал сокровища, накопленные предшественниками. Что этот манса был не слишком симпатичной личностью, вполне возможно. Но дело, конечно, было не в этом. Просто ко времени его правления многие внутренние пороки политической и общественной организации Мали, не выступавшие прежде на поверхность, проявились с полной силой. И это было вполне закономерно. А залезать в казну мансе приходилось потому, что доходы резко уменьшились, данники начинали отпадать от Мали.

Главной причиной все ускорявшегося упадка государства было то, что крупные сановники и отдельные вассальные правители упорно старались освободиться от зависимости, стремились превратиться в самостоятельных государей. Основы этого заложил еще Сундиата, хотя, конечно, он не мог предвидеть такого развития событий. Предание рассказывает, что после победы над Сумаоро Сундиата на общем сборе всего своего войска роздал целые области своим ближайшим сподвижникам, обязав их только платить дань и выставлять по требованию мансы вспомогательные военные отряды. К чему это повело почти немедленно, мы видели на примере Факоли Курумы, которого пришлось лишить владения всего через год.

Но пока продолжался территориальный рост государства, у высшей малийской знати (да и у военных чинами поменьше) не было особых причин выступать против центральной власти. Ведь сильная центральная власть была необходима для успешного осуществления широкой завоевательной программы. А завоевания увеличивали фонд свободных земель, и за счет этого фонда мансы жаловали своим воинам земельные участки, население которых обязано было платить дань уже не казне, а новому владельцу. Здесь, в Западной Африке, на краю тогдашнего цивилизованного мира, историческое развитие шло тем же путем, как, скажем, в Египте или в Европе. Оставались, конечно, местные особенности — ими были прежде всего многочисленные следы родового, доклассового общества, которых давно уже не оставалось ни в Западной Европе, ни у большинства народов Ближнего Востока. Особенности эти замедляли развитие, часто они маскировали совершенно новые явления, прикрывали их древними формами общественной и хозяйственной организации. Но смысл развития оставался тот же: возникало, росло и крепло классовое, феодальное по своей сущности общество. И внутри него действовали те же законы, что и в любом другом феодальном обществе.

Одной из таких закономерностей и было стремление отдельных владетелей обособиться, раздробить единое государство на множество мелких княжеств. И как только прекратились завоевания, отпала надобность в существовании единого государства и центробежные стремления аристократии немедленно проявились во всей их полноте. А завоевывать было больше нечего: на юге захват золотоносных Областей сулил прямые невыгоды из-за сокращения добычи металла, а кроме того, Мали и в лучшие-то времена бессильно было справиться с моей; на севере и на востоке соседей надежно прикрывала от малийских войск пустыня, да к тому же как раз в конце XIII и в XIV в. очень усилился восточный сосед — государство Канем-Борну, центр которого лежал на западном берегу озера Чад.

Раздача земель военачальникам еще больше увеличивала влияние верхушки клановых рабов: они превращались в настоящих феодальных владетелей. А став ими, «начальники рабов» стремились сделаться самостоятельными ничуть не меньше, чем, скажем, родня мансы. И в итоге власть царя делалась все более и более призрачной, а сам он понемногу превращался в игрушку в руках дравшихся между собой группировок знати.

И когда Мари Дьята II умер, его сын и преемник Муса II оказался фактически пленником одного из своих военачальников, которого тоже звали Мари Дьята. Манса находился под стражей и ни к какому участию в делах государства не привлекался — Мари Дьята вершил все дела один. Вероятно, его вдохновлял при этом пример почти столетней давности — Сакура. Так, он, следуя примеру своего предшественника, попытался вновь подчинить малийской власти отпавшие было владения на востоке. Увы! Времена были уже не те: Мали очень ослабло, войска было недостаточно, да и боевые качества его резко упали. И попытка возвратить под власть номинального мансы медные рудники в Такедде, к северо-востоку от Гао, закончилась полным провалом. А ведь еще при Ибн Баттуте вывоз меди составлял важную статью доходов казны!

Но Муса II оставался мансой хотя бы по видимости. А вот его преемнику, Магану II, повезло гораздо меньше: на престол он вступил в 1387 г., а всего через год некий Сандиги, которого Ибн Халдун называл арабским словом «везир», т. е. «помощник, министр», сверг мансу с престола и сам занял его место. Здесь интересно вот что: «Сандиги» — не собственное имя, как полагал Ибн Халдун, а название должности. Малинкское слово «сан-тиго» означает «начальник» — в данном случае «начальник рабов».