1981

Силуэты Палеха

(Проселки)

Всемирно известные расписные шкатулки рождаются в обыкновенном селе… Полчаса езды от города Шуи, и вот он — Палех. Дымы из труб.

Хруст первого снега. Гуси и куры за оградами палисадников. Воробьи на припеке. Село как село. Таких было много в нечерноземных краях.

Почти каждое, помимо работы в полях, еще и чем-нибудь промышляло. Одни кормились извозом, изготовленьем деревянной посуды, плетеньем корзин, гончарным делом, изготовленьем телег и саней, детских игрушек, бочек, рогожи, дегтя, угля…

Палех кормился промыслом благородным.

Исстари жили тут иконописцы. И, казалось бы, здешний умелец в первую голову должен был оказаться без дела. Этого не случилось. Богов писала рука художника, и поворот жизни закономерно дал новое направление древнему ремеслу. Палех обрел второе дыханье, глубокое и здоровое.

Шкатулки мастеров-палешан известны всем.

И нет нужды говорить об умении тончайшими средствами превращать бумажную коробочку в драгоценность. Народные сказки, картинки быта, родная природа, моменты нашей истории — на все палешанин умеет посмотреть через волшебное стеклышко самородного мастерства.

Издалека кажется: само село тоже похоже на самобытную роспись. Что все в нем сказочное, все земное! Лужок у речки, припорошенный снегом. Ледок на речке звенит от брошенной палки так же, как и везде он звенит. Рябины и вербы такие же, как и в селе по соседству. И поленницы дров у домов, и белье на веревке, закоченевшее от мороза, и гусак, неспешно переходящий дорогу, — все нам привычно. И не жар-птица вовсе, а сорока сверкнула черно-белым пером у чьей-то трубы. Короче, обычная жизнь, обычные краски и звуки питают здешнего мастера. Все зависит лишь от того, какими глазами смотрит на мир человек, как чутко сердце его и насколько послушна, искусна рука, творящая из обычного необычное…

Но, конечно, палешане стараются и украсить свое село. Крылечки, резные наличники на окнах, колодезные журавли, белая стройная колокольня, вот эта пожарная каланча, эта старая мельница на пригорке — все тут радует глаз и помогает пробудить чувство, следы которого видим мы на черном лаке знаменитых шкатулок.

Фото автора. 1 января 1981 г.

После «урока»

Обзор писем в редакцию

Публикация «Комсомольской правды» «Урок» (6 декабря 1980 года) вызвала много откликов.

Бакинская драма никого не оставила равнодушным, и рассказ о ней правильно понят читателями.

В письмах есть сообщения о ряде других не менее драматических случаев. В Днепропетровске женщина убита ручным медведем. В Кишиневе двое людей погибли от укуса лисенка — оказался носителем бешенства. В Магадане для потехи заведенный медведь покалечил несколько ребятишек. В Липецке, в центре города, объявилась, видимо, выпущенная кем-то волчица, и так далее.

Нет нужды в назидание легкомыслию перечислять все, что случилось или может случиться, если люди превращают животных в игрушку.

Лишний раз уместно лишь вспомнить слова Михаила Михайловича Пришвина, одинаково хорошо знавшего природу и зверя, и человека.

В документальном очерке он писал: «Иван Янковский вырастил… барсенка и потом никогда не расставался со своим Самсоном. Бывало, в горы пойдет, и начинается игра: леопард прыгает в камни и заляжет там, по своей барсьей манере, так, что видны бывают одни только глаза, и потом прыгает оттуда… Кончается… такая дружба всегда печально… И чем нежнее дружба, тем, значит, печальнее конец».

Тут и поставим точку на бакинской истории, сообщив в заключение: Нина Петровна Берберова поправляется. Жизнь ее вне опасности.

* * *

Как и следовало ожидать, наибольшее число откликов касается той части «Урока», где речь идет о собаках. Писем так много, что для газеты это верный сигнал: попали в болевую точку проблемы.

Ответим сразу на замечания в части писем: «Согласны, проблема есть. Но почему рядом — лев и собака. То дикое животное, а то домашнее. Есть же разница?»

Есть, конечно. Но надо ли объяснять, что крупные собаки при очень быстро растущей их численности угрозу безопасности людей в городе представляют гораздо большую, чем злополучный исключительный лев. Огромное число писем это со всей очевидностью подтверждает.

«Пишу, что называется, по горячим следам. Был покусан собакой. Владелец трусливо скрылся. Мне же, поскольку нет справки, что собака не бешеная, пришлось ходить на уколы. Их было сорок. Представляете, как это приятно!» (С. Малоземов, Алма-Ата).

«Извините за почерк — с того злополучного вечера руки дрожат. На подходе к автобусной остановке меня сбила с ног огромная черная собака. И вот уже третью неделю лечусь от нервного потрясения и бессонницы. На улицу просто боюсь выходить» (Татьяна Т. Кочина, Москва).

«Меня сильно покусала овчарка… Всегда приходила в эту квартиру с бандеролями. Ничего. А в этот раз как будто с цепи сорвалась. Одежда в клочья, и я сама вся в крови. Хозяева еле-еле оттащили собаку. Люди они неплохие. Дали мне порядочно денег, чтобы молчала. Я, слава богу, выздоровела. А на сердце нехорошо. Решила написать, какие случаи бывают…» (Москва. Письмо без подписи).

Очень много писем от людей пожилых, бегающих в парках трусцой. «…Меня уже два раза прихватывала собака. Услышав протест, владелица колли мне изрекла: «А что вы бегаете, руками машете. Собаки этого не любят» (Н. Н., инженер, Ленинград).

«На школьной спортивной площадке дог покусал моего сына…» (А. И. Кацюба, Днепропетровск).

«Собака породы доберман-пинчер бросилась на меня у телефонной будки, сорвала с головы песцовую шапку и порвала ее в клочья» (Раиса Гришина, Малаховка Московской области).

«Уже несколько лет страдаем от злобной овчарки, принадлежащей И. Кузнецовой. Весь двор терроризирован. Несколько человек в разное время покусано…» (Тула, много подписей, прилагается справка городской больницы с перечислением имен покусанных собакой людей).

«Не всегда кровь является показателем травмы. Часто травма бывает психическая. Все чаще на мои вопросы о причине дефекта речи отвечают: в пять-шесть лет испугался собаки» (Н. Д. Николаева, врач-оториноларинголог, Москва). При каких обстоятельствах это происходит, дают представление два письма из Сибири и с Украины.

«Моего двухлетнего сынишку, катавшегося на санках с горки, сбила огромная немецкая овчарка. Схватив за воротник, она протащила его несколько метров по снегу, а потом, поставив лапы ему на грудь и высунув язык, заозиралась в поисках хозяина, дескать, погляди и похвали.

Я думаю, все понимают мое состояние в те мгновения, когда я, подбежав, схватил мальчишку на руки и когда самодовольный холеный хозяин собаки не спеша подошел, взял собаку на поводок, процедив сквозь зубы: «Это она играет» (В. П. Шатов, Красноярск).

А это письмо из Киева. Пишет Мальский В. П.: «11 декабря, когда я шел утром на работу через сквер у площади Богдана Хмельницкого, одна из бегавших там овчарок (разумеется, без намордника) с лаем бросилась на меня и свалила в снежно-земляную жижу. Порычав над моей головой, она помчалась к своей хозяйке, которая стояла метрах в десяти и… хохотала.

Скажу откровенно: настроение на весь день и позже всерьез было испорчено. И не столько из-за испачканной мокрой одежды, сколько из бессилия перед уверенным в своей безнаказанности торжествующим злом. До каких пор будет продолжаться эта бескультурная, эгоистическая «любовь к животным», поразительно сочетающаяся с пренебрежением к человеку? Всякая безнаказанность развращает. И нужен в этом деле какой-то порядок».

Подчеркнем: подобные строчки характерны для большинства писем. Приводить мы старались лишь суть сообщений, опуская эмоции.

А вот совсем уже «голые факты» — статистика.

За минувший год собаки в Москве покусали около десяти тысяч человек. Одиннадцать процентов, то есть более тысячи людей, были покусаны так, что их пришлось госпитализировать. (Есть случаи, когда люди потеряли работоспособность и стали инвалидами.) Характерно, что лишь 18,4 процента людей покусаны собаками безнадзорными, а 81,6 процента — собаками при хозяине. Более чем половине покусанных — 54,7 процента, то есть пяти с половиной тысячам людей, — пришлось принимать печально известные «40 уколов», страхующие от бешенства, но и сами по себе далеко не безвредные.

Какие собаки нападают чаще всего? Вот данные все той же статистики (сообщение врача эпидемической станции Л. К. Алексеевой): доги, борзые, овчарки, колли, боксеры, доберман-пинчеры и, представьте себе, болонки.

Похожие данные есть в каждом городе. Это и есть ответ на вопрос «почему рядом — лев и собаки?».

Что пишут еще о проблеме животных в городе? Следом за безопасностью главным образом два момента волнуют людей — вопросы санитарии и шум. Большинство пишут лишь об эстетической стороне дела, не подозревая, что собачьи и кошачьи «следы» нередко таят в себе и болезни. «У детей процветают аллергические бронхиты с астматическими компонентами, глистные инвазии и лишаи» (заслуженный врач УССР Л. И. Трунова).

О шуме есть коллективные письма. «Обсуждали вашу статью всем цехом, — пишут с николаевского Черноморского судостроительного завода. — Автомобильные гудки запрещены. Но что делать с лаем, который будит тебя в шесть часов и не дает уснуть в двенадцать ночи? Поверьте, многие из-за этого не высыпаются».

Такие же письма из Костромы, Горького, Харькова.

Много жалоб такого рода: «В домах, сами знаете, слышимость идеальная. Каково при этом больному или работающему дома человеку внимать почти непрерывному лаю и тоскливому визгу на целый день запертой в соседней квартире собаки».

* * *

О чем пишут владельцы собак? В очень своеобразной реакции на проблему выделим главное и существенное: площадки для выгула.

Редкое письмо лишено сетований на этот счет: площадки либо не выделены, либо они плохи, либо находятся далеко. Надо признать справедливость этих претензий. Я бы сказал: во многих случаях площадки для выгула — самая середина больного вопроса. Но вот настораживающее письмо из Москвы: «Много говорят о площадках. Видел я их в гробу. Там собаки только заразятся друг от друга» (письмо без подписи).

К сожалению, подобный тон и подход к делу характерен для многих писем. Нет никакого желания конструктивно участвовать в решении проблемы, созданной самими же владельцами собак, часто нет даже желания признать наличие проблемы. Содержание большинства писем суммируется словами: «Не трогайте нас, не мешайте любить животных». И поразительная логика. Заикается ребенок… «Виноваты родители — не приучили не бояться собак». Загрязняется двор, испачкана чья-то одежда… «Автомобиль обдает грязью — не жалуетесь!» «Моя собака чище твоего ребенка!» — типичный ответ на дворовых детских площадках. «На эту красавицу намордник?!» — прикладываются снимки действительно очень красивых овчарок. В. Со ловьева (Москва) пишет: «Поводок… Но я уже пожилая, я не могу удержать Рекса на поводке!»

В некоторых письмах прослеживается высокомерие и торжествующая мысль: обзаводясь собакой, человек как бы сразу возвышается над бессобачными смертными.

Очень много писем, обычно 10–15 страниц, в которых автору «Урока» назидательно перечисляют заслуги собак перед человечеством. Перечисляются писатели, отдававшие должное уму и привязанности собаки. Напоминается: «Автор «Урока» тоже не раз хорошо писал о собаке.

Почему же теперь присоединяетесь к гонению на собак?» «Собака — друг человека!!!!!!» Именно так, полдюжиной восклицательных знаков оканчиваются некоторые письма.

* * *

Гонение на собак?.. Вот тут и давайте поставим все на свое место. Заслуги собаки перед человеком и ее нынешняя многообразная служба ему никем под сомнение не ставятся. Автор «Урока» вполне осведомлен, где, в каких странах и городах поставлены собаке памятники и за что ей надо поставить памятники еще. Но ведь все это не имеет ни малейшего отношения к предмету нашего разговора, к проблеме, которую мы обсуждаем.

Собака ли виновата во всем, что мы наблюдаем сейчас в городах? Определенно надо сказать: собака как таковая ни за что вины не несет. И впредь давайте собаку (всех пород, во всех без исключения случаях!) винить в чем-либо не будем. Виноват ли лев в злополучной бакинской истории? Каждый скажет, что нет. Но ведь практически то же самое происходит с собаками. Многие собаки выведены человеком для специальной, очень серьезной службы, они генетически запрограммированы для выслеживания, преследования, сбивания с ног, иногда и хватанья за горло. Можно ли винить собак, что стали они игрушкой любви, моды и еще каких-то наших страстей? Без поводка и намордника собака делает свое, предписанное ей природой дело, естественно, не вызывая этим восторгов живущих скученно горожан. В этой обстановке винить собаку — значит ставить телегу впереди лошади.

Да, собака — друг человека, но не следует забывать, что друг она только одного человека, ее хозяина, все остальные для нее — отнюдь не друзья. За это именно собака всегда и ценилась. В нынешней городской неестественной для животного обстановке поводок и намордник ставят барьер между хозяином собаки и возможными жертвами ее естественного усердия.

Так почему же мы не видим этих барьеров?

Почему владельцы собак практически совершенно игнорируют намордник и очень часто пускают собаку без поводка? Приходится говорить об отсутствии культуры, о безответственности и моде, которая вывела собаку из-под контроля когда-то неплохо работавших клубов собаководства, сделала собаку предметом показного престижа (шутка ли, цена щенков некоторых пород «под полою» достигает 500 рублей!).

Требования поводка и намордника — это что, требование луны с неба? Да нет же! Во всех правилах содержания собак в городе четко записано: «Без короткого поводка или намордника собаку за порог квартиры выпускать запрещается». Стало быть, мы имеем дело с почти стопроцентным нарушением правил.

Во многих письмах звучит вопрос: «А где купить этот самый намордник?» Вопрос законный. Местной промышленности необходимо срочно нарушить это никого не устраивающее равновесие: «нет спроса — нет предложений».

Заметим, однако: владельцы собак находят пути остричь собаку по моде, по существующим образцам обрезать собаке уши и хвост, сшить для любимицы утепляющую жилетку. На этих путях можно найти и несложную технику безопасности. Добрая воля многое может сделать.

Урок всем владельцам собак дает Любовь Тихоновна Плентюк (Мелитополь). Вот ее отношение к животному и человеку. «У нас много лет живет овчарка Тайфун. Имеем свой дом. Он огорожен, но собаку держим на привязи, хотя она и очень спокойна — мало ли что может случиться, если войдет человек. Когда муж берет поводок и намордник, Тайфун радостно подбегает, вытягивает морду, понимает: это прогулка. Никаких проблем с собакой мы не имеем. Никто на нас не жалуется. И мы всегда спокойны».

Достижим ли этот идеал (а по сути, добросовестное соблюдение элементарных правил)?

В некоторых письмах есть строчки: «Удивительное дело, после статьи в газете наблюдаются поводки!» Что ж, будем считать это шагом в нужном направлении.

Что касается санитарного состояния в городах, вызывающего особое беспокойство матерей и врачей, то вот какой опыт стоит внимания там, где «собачья проблема» существует уже давно. В Нью-Йорке в 1972 году я видел большие плакаты с надписью: «Ведешь собаку, бери с собой метелку и пластиковый мешочек!»

Этот порядок, не без боя и сопротивления владельцев собак, в Нью-Йорке возобладал. Нарушение карается очень чувствительным штрафом. В Праге ту же проблему решают без штрафа. Что предпочесть: понукание штрафом или опыт пражан? Предпочтительней культурное, сознательное начало! Кто покажет пример?

* * *

Особо больная сторона всей проблемы — бездомные собаки. Их много. Уже несколько лет редакции газет получают множество писем-жалоб на ловцов бродячих собак. Такие письма обильно публиковались, с приписками от редакций их посылали в горисполкомы. Проблема, однако, нисколько не уменьшается.

У нее теперь появился новый оттенок: «Засилье бродячих собак! Сделайте что-нибудь — опасно стало ходить». А вот откровенный ответ одного председателя горисполкома: «Не следует думать, что городскими властями критикуемый метод отлова санкционирован. Вы должны знать: отлов безнадзорных собак-дело не очень простое. Найти людей (даже за хорошие деньги, в нарушение финансовых норм) становится все труднее — кому приятно это всеми проклинаемое дело! Ясно, что берутся за него в конце концов люди без университетского образования и не во фраках с ласточкиными хвостами. Берем на работу и пьющих. Да и запьешь на таком «производстве».

Разъясним сразу встающий вопрос: «А зачем их ловить? Пусть живут». Возможно, не все это знают, но это должны знать все: служба отлова бездомных и беспризорных собак — абсолютная необходимость. Она существует во всех странах.

Ни один город не может позволить себе пренебречь этой службой — слишком грозна эпидемическая болезнь, разносчиками которой служат собаки.

Давайте, однако, глянем на этих обездоленных жителей города вот с какой стороны.

Откуда они берутся? Падают с неба? Без труда обнаруживаем: бездомные собаки — это несчастные пасынки неверной любви, безответственности, моды и просто жестокости человека.

«Взяли щенка, а подрос — увидели, что не нужен, и вон его!» — пишет В. Николаев из Минска.

Бросают всяко: оставляют на дачах, вывозят за город и, вытолкнув из «Жигулей», хлопают дверцей, бросают при поездках на юг (о чем весьма колоритно пишет почтальон Л. Волкова из поселка Баканский Краснодарского края).

Преданные человеком существа выглядят жалко. Но особенно жалки изнеженные породистые собаки. К бездомной жизни им приспособиться трудно. «Во время урока в класс, приоткрыв мордой дверь, неожиданно вошел дог. Огромный, с теленка. У меня душа ушла в пятки. И дети тоже, конечно, перепугались.

А собака подошла, стала тереться о ногу и заскулила. С ребятами мы несколько дней искали хозяев собаки и не нашли. Через неделю точно так же «домоустраивали» брошенную кем-то, скорее всего приезжими, овчарку. Хорошо хоть в милиции взяли собак» (С. В. Балиева, преподаватель, Уфа).

Брошенные собаки все же приспосабливаются к жизни. Мы видим их группами на задворках столовых, возле вокзалов, на пристанях, возле аэродромов, у городских свалок.

Все помнят. Как смотрят обычно эти собаки, не зная, что получат от человека — сосиску из сумки или пинок? Ловцов они узнают безошибочно и, спасаясь от них, часто поселяются на окраинах городов, в окрестных лесах. Во втором поколении — это уже дикие звери, нападающие на домашних животных (в том числе на собак!), небезопасные для человека, и, конечно, все живое в лесу они метут под метелку. (В Хоперском заповеднике несколько лет собаки куда ловчее волков убивали оленей.)

Вот какая цепочка последствий тянется от необдуманного, скоропалительного желания завести в городской квартире собаку. Люди, знающие, какой крест взваливает на себя добросовестный и ответственный человек, обзаводясь собакой, пишут: «Часто щенка приносят домой люди, не имеющие ни малейшего представления о том, какой заботой, терпением, трудом, ответственностью надо платить за удовольствие общаться с животными… Не готов к этому — собаку нельзя заводить ни в коем случае!»

Здравое суждение насчет искусственного побуждения заводить собак высказывает В. Бурова (Куйбышев): «В газетах, по радио, в книгах и особенно в беседах по телевидению надо быть осмотрительными. Однажды милая ведущая детской программы задает в заключение беседы вопрос: «А у вас есть надежный друг? Кто? Кошечка или собачка?» После этого был у нас почти что трехдневный скандал. Живую собачку и только! — требовала внучка. И можно представить, сколько любящих родителей, бабушек, дедушек, глядя, как топает ножкой ребенок, побежали добывать щенка».

«О собаках сказано столько всего хорошего, что это хорошее по каким-то законам у нас на глазах обращается в дурное. Некоторые молодые матери стали считать, что собака едва ли не лучшая нянька ребенка. Молодые супруги, посмотришь, не имеют ребенка, предпочитая собаку. Для престарелой матери не находится в доме места, а собаку лелеют… Дружба с собакой должна быть мудрой, не извращенной.

Иначе проверенная веками философская истина — «человек — мера всех ценностей» — может претерпеть нехорошие изменения» (Д. Протопопова, Москва).

Эти же мысли содержит письмо профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР С. Н. Никольского (Ставрополь). Он пишет: «Мне, ветеринарному врачу, проработавшему полвека по своей специальности, более, чем другим людям, понятны основы привязанности человека к животным. Но то, что я наблюдаю в последнее время, заставляет сказать: слезливо-умилительное отношение к животным и слепое следование моде не принесло добра. Общение с животными должно способствовать повышению собственных человеческих качеств — и никак иначе! В противном же случае закономерно может возникнуть вопрос: а всегда ли собака — друг человека?»

* * *

Все должны понимать: содержание животных в условиях города требует ответственности, культуры и каких-то регламентаций, ясно сформулированных правил. Недавно трем государственным учреждениям поручено выработать такие правила. Будем надеяться, в поле зрения комиссии окажется и эта публикация.

Суммируем в ней конкретные предложения, содержащиеся в большинстве писем-откликов на «Урок».

Подтвердить существующие правила: в пределах городской зоны собаки, особенно крупные, должны быть на коротком поводке или в наморднике, за исключением мест, отведенных для выгула. За нарушение правил наказывать штрафом.

Места для выгула собак должны обязательно отводиться, и не только на бумаге городских служб. Хозяин собаки должен нести ответственность за травмы и ущерб, нанесенный людям его собакой.

При ежегодной регистрации собак выдавать достаточно крупным жетоны с хорошо видимыми цифрами. Жетоны обязательно должны быть на ошейнике у собаки. Это сразу повысит ответственность владельца.

В регулировании данной проблемы должны обязательно и активно принимать участие милиция и народные дружины.

Средства от налога на животных должны направляться строго по установленному назначению — ветеринарной и санитарной службам. (Мы бы прибавили: людей, живущих на пенсию, от налога освободить.)

Вменить в обязанность владельца собаки поддержание санитарного порядка в городе с учетом уже существующего опыта. Выполнение этого пункта считать вопросом культуры владельцев животных.

Собак, нарушающих тишину лаем, хозяева не должны выводить на прогулку раньше 7 утра и позже 23 часов вечера.

Отлов бездомных животных вести таким образом, чтобы не травмировать людей.

* * *

Не будем обсуждаемую проблему преувеличивать, но не следует ее и преуменьшать. Сложившееся положение беспокоит многих людей.

Вот что недавно писал, например, Сергей Владимирович Образцов:

«…С содержанием в жилище диких животных, по-моему, все ясно: это и хлопотно, и чаще всего опасно, и еще противоестественно. Запирать дикого зверя в четырех стенах — значит в любом случае обрекать его на мучения, о которых он не может поведать…

Мы же говорим теперь о традиционно домашних, комнатных животных и об отношении к ним. И вот тут я целиком на стороне тех, кто борется за порядок.

…У нас во дворе носится чей-то огромный черный терьер. Он и лает, и кусается, и тем не менее хозяева выпускают его без поводка: «Пусть погуляет».

Может, хозяева и любят своего терьера, но они не любят людей, не любят детей. Им наплевать на них, лишь бы собачка «побегала». Вот таких людей надо призывать к порядку…

Дорогие товарищи! Давайте отвечать за наши поступки, давайте всем, чем только можем, помогать тем, кто озабочен в наведении порядка в содержании домашних животных. И прежде всего каждый из нас должен не только любить щенка или котенка, которые живут с ним, но отвечать за них… Без такой ответственности любовь к животным становится пустым звуком» (газета «Советская культура», 20 января 1981 г.).

В ответ на предыдущую публикацию редакция получила около полутора тысяч писем. Благодарим всех откликнувшихся.

7 февраля 1981 г.

«Кобона… Я не забыла ее»

Интересно, наверное, знать, чьи руки первыми коснутся письма, отправленного вами в редакцию? Представляю вам этого человека: Лилия Ивановна Чубукова. Я зову ее Лиля по старой памяти, потому что оба в газету мы пришли молодыми. Два десятка лет, поднявшись на шестой этаж «Комсомолки» и проходя мимо крайней комнаты, я окликаю: «Лиля, какие новости?» Она отвечает всегда одинаково, всегда улыбаясь: «Новости? Да вот гора новостей!»

И в самом деле на столе всегда гора писем.

Ежедневно к редакции подъезжает машина. Из нее в руки Лили почтари отдают большой бумажный мешок — восемьсот — девятьсот, иногда и более тысячи писем. И вот Лиля стоит, подтачивает эту гору, определяя: это личное, это редактору, это в отделы, это отклик на конкурс, это особо срочное — на контроль. Тоненьким ножичком вскрывает она конверты, на карточке пишет номер письма и непременно шифр территории.

Я недавно узнал: вся страна для отдела писем редакции поделена на девяносто пронумерованных территорий. Москва тут значится под номером 1, Московская область — 2, Камчатка — 88, Белоруссия — номер 4, Харьковская область — 5 и так далее. Сравнительно «молодые» области Белгородская и Липецкая замыкают цифровой перечень, придуманный для того, чтобы легче было найти письмо при вторичном запросе, при переписке.

Лиля в комнате не одна. Рядом с нею «письмоводители» молодые, но Лиля («бабушка Лиля» — у нее уже внуки!) не только не отстает в деле, но и частенько материнским голосом говорит: «Девчонки!..» Это значит, что темп работы замедлился и надо встряхнуться…

На каждом производстве есть люди, которых так давно знают, с которыми на ходу столько говорено, что кажется: все тебе в человеке известно. Но вдруг какое-то слово, за ним неожиданный разговор, и человека вновь для себя открываешь.

* * *

Лидия Чубукова. Я зову ее Лиля по старой памяти.

Война началась, когда Лиля окончила семилетку. Вместе со взрослыми она тушила на крышах и чердаках немецкие «зажигалки».

А когда фронт подвинулся к самой Москве, из восьмого класса ушла на курсы почтовых работников. На Ярославском вокзале из пятнадцатилетних девчонок готовили поездных почтарей.

«Почтовый вагон мне показался похожим на улей — множество деревянных полочек-сот.

В каждую соту, пока идет поезд, надо из груды писем положить нужное. И не дремать, когда остановится поезд, — в одну минуту на какой-нибудь маленькой станции ночью надо взять с нужной полки письма и бандероли, принять местную почту. Скоро я поняла: люди в почтовом вагоне тоже похожи на пчел — в сутки спать приходится три-четыре часа».

Учил девчонок на Ярославском вокзале старик почтарь, начинавший работать еще в царское время. «В нашем деле география — главная из наук!» — говорил суховатый наставник. Сам он почтовую географию знал превосходно. Он знал, от какой станции письмо пойдет далее по реке, от какой его повезут на оленях, на лошадях; он знал расписание местных поездов, пароходов; знал, когда начинается навигация на реках, где и когда прекращается санный путь. Стоя у клеток, похожих на соты, он говорил: «Письма из ваших рук должны разлетаться, как птицы!» — и показывал, как должны разлетаться: полсекунды на чтение адреса, и письмо попадало в нужную клетку.

«И помните: в письме — человеческая судьба! Сейчас — особенно…» Такими словами старик закончил учебу.

Это было осенью 1941 года. С Ярославского вокзала поезда уходили тогда на север, северо-запад и на восток. На восток в почтовых вагонах ездили женщины, оставлявшие дома детей, — восточные линии были долгими, но неопасными. На опасных из-за бомбежек маршрутах работала молодежь. «Ни одна поездка в Мурманск или Архангельск без бомбежек не обходилась. Но особой опасности подвергался поезд Москва — Кобона».

Кобона?.. Кто-нибудь знает сегодня, что это значит? Звучит как столица какого-то государства. Но где расположена? Мы подошли с Лилей к карте и не нашли. Очень мала населенная точка.

Кобона — это деревня, небольшая деревня, стоявшая вблизи Ладоги и волею судеб ставшая ключевым местом на пути Москва — Ленинград.

Ленинград был в блокаде, и поезда из Москвы ходили лишь до Кобоны. «Тяжкий был путь. Шли сначала до Вологды, потом — Череповец, Тихвин, Волхов. У Волхова от магистральной линии была спешно до Ладоги проложена ветка с конечным пунктом на берег: Кобона. Тут был тупик. Приезжали, разгружались и тихо — назад. Грузы и люди далее двигались к Ленинграду знаменитой Дорогой жизни: зимой — по льду, летом и осенью — по воде».

Поезда из Кобоны приходили всегда побитые — немцы всеми средствами старались разорвать ниточку, шедшую к Ленинграду. Но, несмотря на бомбежки, линия действовала.

«Из Москвы состав, уходивший в Кобону, провожали со страхом и восхищением. И не всегда поездные бригады целиком возвращались в Москву. Однажды узнали: бомба попала прямо в почтовый вагон. «В тот день я с подругами попросилась ездить в Кобону».

Сегодня поезд Москва — Ленинград идет шесть часов. Тогда до Кобоны почтовый поезд ходил трое суток. Трое суток — туда, трое — обратно. Это по расписанию. Бомбежки, особенно сильные на участке Тихвин — Волхов, расписание это ломали, и поезд Москва — Кобона, случалось, в пути находился до трех недель.

«В почтовом вагоне нас было шестеро: трое моих ровесниц, наставница тетя Катя Сокольская и проводник дядя Паша Суханов, ему тогда было под шестьдесят. Брали в дорогу мы старенький самовар — варили в нем свеклу, картошку, а после кипятили чай. Давали нам на неделю свечей. Но их всегда не хватало. Дядя Паша на остановках находил сосновые чурбачки и щепал сухую лучину. При лучине мы письма и разбирали. У Кати-наставницы был пистолет: мы принимали на станциях вместе с почтой и деньги».

Первый же рейс в Кобону был для подруг-почтарей большим испытанием. Под Тихвином поезд атаковали немецкие самолеты. «Я помню, как побежали все из вагонов. Помню, лежали у полотна, не зная, кто жив, кто мертв. Помню лицо летчика — мессершмит несколько раз проносился над самой землей… Вагоны остались целы. А люди во множестве не поднялись.

Я считала своих: Шура, Тося, Клава, тетя Катя Сокольская, дядя Паша. Чудо — все целы! Собирали в вагоны раненых и убитых. Странное дело, не было страха. Была ненависть. И было желание: отомстить!.. В Москве Клава Страхова, Тося Белова, Шура Червякова и я пошли в военкомат проситься на фронт медицинскими сестрами».

Немолодой военком со шрамом на правой щеке и палочкой-костылем внимательно выслушал четырех добровольцев, спросил, сколько им лет, где работают. При слове «Кобона» он вдруг особо внимательно посмотрел на подруг.

— Кобона… Идите работать. И считайте, дочки, что вы на фронте…

В Кобону из Волхова шло обычно всего три вагона. Багажный вагон, с продуктами главным образом; потом почтовый вагон с целевою почтой для Ленинграда — газеты, письма, бандероли, посылки; и третий — с трактовой почтой, в нем в Ленинград уходило то, что собрано было на станциях по пути из Москвы.

В конце состава из паровоза и трех вагонов цеплялась платформа с двумя зенитками. «Тихо, без единого огонька ночью из Волхова мы двигались на Кобону. Недлинный путь, но очень опасный. Помню землянки по сторонам, стволы зениток, воронки от бомб. В конце пути была полусожженная деревенька. Но обычным жильем тут не пахло. Помню запах соленой рыбы, квашеных овощей, каких-то других продуктовых припасов. В Кобоне были штаб и склад всего, что с огромными трудностями и потерями перевозили по Ладоге в Ленинград».

Почтовый поезд привозил в Кобону много посылок, главным образом из Средней Азии, и больше всего из Ташкента. От полотняных мешков и ящиков шел запах сушеных фруктов и дынь. В бандеролях ленинградцам посылали тоже еду, кто что мог, — «однажды из треснувшей бандероли посыпались ломтики сушеной свеклы».

Посылки на склад в Кобоне сдавались в стандартной почтовой таре — в больших старинных баулах из свиной кожи. Назад баулы не возвращались. И однажды подруги узнали: там, за Ладогой, кожу баулов вымачивали и варили. С того дня в тару поверх посылок они клали украдкой пакеты без адреса — с хлебом, картошкой, кусочками сахара — для почтарей, разбиравших драгоценную почту там, в Ленинграде.

В Кобоне же принималась почта с той стороны. Ее привозили по Ладоге. «Забирая мешки, мы все хорошо понимали: дорога по озеру была адом. Мешки навылет прошиты осколками.

Часто осколки мы извлекали из массы порванных писем. Почтовый груз попадал в воду, и мы сразу же спешно сушили письма, восстанавливая расплывшиеся адреса на конвертах и треугольниках.

Однажды из мешка мы вытряхнули письма вперемешку с кровавым снегом и льдом. Как видно, взрывом их разметало, и кто-то, будучи раненым, торопливо сгребал их в мешок. Мы плакали, прислоняя конверты к горячему самовару, — на них оставались следы чьей-то крови. Такая это была дорога…»

* * *

Напомню, Лиле и подругам ее было в ту пору по шестнадцать годков. Вся мера взрослой ответственности и сурового долга лежала на хрупких плечах девчушек. Лиле, когда наставница тяжело заболела, доверили пистолет. И она по тракту Москва — Кобона — Москва принимала не только письма, но и почтовые деньги. А когда блокада была разорвана и уже не в Кобону, а прямо в сам Ленинград пошли поезда, юные почтари стали ездить на Мурманск. Тут бомбежки еще бывали.

И не один раз залегшие у полотна люди видели взрывы, опрокинутые вагоны, скрюченные рельсы. Кто-то на тех путях уцелел, о ком-то сохранилась лишь память…

Такой была юность у нашей Лили. После войны уже много лет работает она в «Комсомолке». Поездами, автомобилями и самолетами идут сейчас письма. Пути почтовые их собирают в конце концов в большой бумажный мешок, который привозят на улицу «Правды» в Москве.

Этот мешок открывает Лилия Ивановна. — Из множества обратных адресов какой адрес мог бы тебя взволновать? — спросил я Лилю вчера, сдавая эту заметку в набор.

Она ответила сразу:

— Кобона!

Из Кобоны в редакцию письма, насколько помню, ни разу не приходили. Затерялось то место. А было ведь знаменитым, на стратегической карте обозначено было. И поезд ходил, как в какую-нибудь столицу: Москва — Кобона!

Очень интересно узнать — что там и как? Помнят ли год 41-й, 42-й? Хотя бы небольшое письмо, хотя бы страничку. Такие письма очень дороги человеку.

Фото автора. 8 марта 1981 г.

В день, когда ты родился…

Письмо в редакцию

«Уважаемый Василий Михайлович. 12 апреля все мы вспомним первый полет человека в космическое пространство. Мне этот день особенно дорог — я родился 12 апреля 1961 года. Мама рассказывает: Юрием меня назвали в честь первого космонавта. Она говорила еще, что так тогда называли многих мальчишек. Значит, всем нам скоро исполнится двадцать. Не знаю, понятна ли моя просьба, но очень хочется знать: каким был этот день? Лично к Вам обращаюсь потому, что мама сказала: в роддоме все тогда читали «Комсомолку» и Ваш рассказ о Гагарине…»

Рядовой Юрий Павлов. Краснознаменный Дальневосточный военный округ.

Письмо из редакции

Дорогой Юра, просьба твоя понятна. Я и сам когда-то в подшивке старых газет нашел нужный номер и с любопытством прочел его целиком.

Каждому человеку хочется знать: а что было, когда я родился?

Твой день, конечно, особый. Но вполне могло бы случиться: ты родился, а в ракете или в самом историческом теперь корабле замудрила какая-то «гайка». Полет был бы, конечно, отложен. Но в мире, полном случайностей, в тот замечательный день никакая «гайка» не подвела. И теперь уже навсегда двенадцатый день апреля окрашен радостью очень большой победы людей. Определен ли судьбою тот день заранее, задолго? Нет, конечно. Но существуют все же цепи закономерностей, определившие: в 1961-м весною должно было случиться то, что случилось.

Прокрутим катушку времени от замечательной даты на три с половиной года назад.

4 октября 1957 года запущен был первый спутник. Тебе, Юра, с детства привыкшему к слову «спутник» (кафе «Спутник», игрушка «Спутник», пионерский лагерь, электробритва, приемник, часы — все «Спутник»), трудно представить, какой новизною вдруг тогда зазвучало доброе русское слово и немедленно, сразу вошло во все языки во всем мире. Сегодня, глянув погожей ночью на небо, непременно увидишь летящую быстро звезду — спутник. Сколько их вертится! А до осени 1957 года лишь математики да механики твердо знали, что какое-то тело может лететь подобно Луне и не падать на Землю.

Большинство же людей пожимали плечами: как это так, лететь и не падать? И вдруг сообщенье: Запущен! Летит!..

Будешь, Юра, в хорошей библиотеке — попроси подшивку газеты за памятный год.

Увидишь: как сводку погоды, ежедневно в газетах печатали время пролета спутника над городами Земли. Рейкьявик, Париж, Москва…

И всюду — в Канаде, Австралии, Соединенных Штатах, в городах Европы и, конечно, дома у нас люди вечерами толпами выходили увидеть летящую быстро звезду. Звезда имела радиоголос.

Был он, правда, младенческий, но задорный и громкий: бип… бип… бип…

Одним из ярких доказательств могущества науки, Юра, является возможность ученых за тысячи лет с точностью до минуты предсказать затменье Луны или Солнца. Полет спутника был тоже сильным и убедительным доказательством мощи науки и техники. Но мир ошеломило и то, что «83-килограммовое тело» запущено в небо Советским Союзом. Такого тогда не ждали.

Думали: разоренной войною «аграрной» стране далеко до космических дел.

А дела между тем пошли очень споро. Менее чем через месяц был запущен еще один спутник, весом уже в полтонны и с пассажиром — собакой

Лайкой. Думал ли кто-нибудь в тот памятный год о полете в космос людей? Да, эта мысль уже прорастала. Мы в редакции, помню, строили всякие предположенья, пытались выведать что-нибудь у ученых. Никто, однако, скорых побед не сулил. Академик Василий Васильевич Парин, стоявший у истоков космической медицины, сказал: «Да, это, конечно, возможно, но вряд ли я до этого доживу».

Но вот из космоса живыми и невредимыми стали возвращаться четвероногие участники экспериментов. Небольшие собаки Белка, Стрелка, Чернушка, Звездочка приветствовали журналистов на пресс-конференциях жизнерадостным лаем. И даже скептикам стало ясно: час человека уже недалек. А романтики уже прямо просились в космос. В бумагах истории космонавтики сохранились их письма. Трогательными и наивными были эти заявления добровольцев с одинаковой мыслью: «Хочу полететь! Моя жизнь и судьба в вашем распоряжении». В космос просились студенты, военные, шахтер, рабочий литейного цеха из города Славянска, пятидесятилетний ветеран Великой Отечественной войны со станции Джаркурган, девушка из Ульяновска Валя Харламова. Их письма — свидетельство атмосферы волнующего ожидания, каким начинались для нас 60-е годы.

В начале 1961-го журналистам с их повышенным нюхом стало известно кое-что из реальных деталей ожидаемого события. Я узнал, например, что есть уже группа людей, которых готовят к полетам. Но что за люди? Какие они?

Щелка «занавеса над сценой» была так ничтожно мала, что ни лиц, ни имен за кулисами невозможно было узнать. Мы в газете сгорали от любопытства профессионального и человеческого. Очень может быть, что где-то в московском метро, в музее, на подмосковной лыжне встречали в ту зиму мы энергичных, невысокого роста молодых лейтенантов. Но кто мог подумать тогда, что это и есть космонавты?

Земля, согласно законам небесной механики, не быстрей и не медленней, чем миллионы лет назад, неслась в ту весну по орбите, подставляя солнцу Северное свое полушарие.

Твое появление, Юра, на свет в апреле было уже предопределено. Все это шло по извечным законам природы. И вот так случилось, к апрелю, как раз к двенадцатому дню, приспела и кульминация человеческих дел и усилий, которые время опережали.

Юрий Гагарин — первые минуты после приземления.

* * *

Событие ждали, и все же случилось оно неожиданно. 11 апреля вечером главный редактор позвал меня в кабинет и сказал: «Только что позвонили: утром возможно сообщение чрезвычайной важности…» Он посмотрел, понимает ли репортер, о чем идет речь, неторопливо открыл сейф и достал из него клочок бумаги с двумя фамилиями и адресами. Так я впервые узнал, что существуют на свете Титов и Гагарин.

«Завтра в машине дежурьте около городка. Чью фамилию по радио услышите, туда и мчитесь».

Более почетного, Юра, задания за свою теперь уже немалую журналистскую жизнь я не получал.

Рано утром с Тамарой Апенченко, в прошлом работницей «Комсомолки», а потом журналисткой многотиражной газеты у космонавтов (она-то и принесла в сейф редактору две фамилии!), мы дежурили на дороге у городка к северу от Москвы. Городок нынешнего названия — Звездный — тогда не имел, у него, кажется, и не было никакого названия. Мы остановили машину у въезда, включили радио и стали ждать. Утро было неяркое, облачное, с выпавшим ночью снежком. Буднично проносились по дороге машины, из леска в посадку с шоссе вышла пара лосей. Я соблазнился их поснимать и вдруг услышал радостный вопль у машины.

— Скорее! Скорее!..

Из приемника плыли знакомые позывные Москвы, предвещавшие обыкновенно что-нибудь важное… И уже на ходу мы услышали два ключевых слова: «Космос… Гагарин…»

Помню, без большого труда нашли нужный дом. Но смутились, больно уж все обычно — серый силикатный кирпич, полинявший штакетник, обычная лестница, дверь с номерком. Размеры грянувшего события в представлении нашем предполагали и встречу с чем-то не таким будничным.

— Мы не ошиблись — квартира Гагарина?

Нет, не ошиблись, это была квартира Гагарина. И все, что могло рассказать о еще не известном для нас человеке, было на месте. Обстановка жилья, домашний фотоальбом, книги на полках… Молоденькая жена космонавта держала на руках грудного ребенка и не знала, куда себя деть от волненья. Помню множество набежавших соседок. Каждая долгом считала сказать свое слово успокоенья, но получался сбивчивый хор, способный только разволновать. Валя то улыбалась, то вытирала слезы.

Державным голосом говорил по радио диктор, на экране телевизора с фотографии всем улыбался виновник небывалого торжества, непрерывно звонил телефон. Мы с Тамарой, блюдя газетные интересы, снимали, листали альбом фотоснимков, что-то пытались расспрашивать…

Оглядываясь сейчас назад, понимаешь: в тот утренний час Валя (Валентина Ивановна) Гагарина уже ощутила всю тяжесть креста — быть женой известного, популярного человека.

Двое в доме Гагариных были совершенно спокойны. Старшая дочь, четырехлетняя Лена, спокойно жевала яблоко, не понимая причины крайнего возбуждения взрослых. Был спокоен и молодой капитан-летчик. Внимательно слушая радио, он делал пометки в тетрадке, был собран, уверен. Я принял его за родственника Гагариных, прибывшего поддержать Валю. Но, приехав три года спустя на космодром провожать в полет Владимира Комарова, я вдруг узнал в космонавте того самого спокойного капитана, «родственника Гагариных»…

Из дома Гагариных мы с Тамарой уезжали счастливыми — первыми из журналистов мы знали жизненный путь космонавта, его нам поведал (хвала любительской фотографии) домашний альбом. Сейчас, Юра, когда биография дорогого для нас человека прослежена, просвечена чуть ли не рентгеновскими лучами, может быть, странно слышать о волнении перед семейными снимками. Но в тот первый час все для нас было открытием. Пелена неизвестности до полета заставляла думать о человеке, «которому предстоит», как о существе почти что из фантастического романа. И вдруг — босоногий мальчишка, потом куртка ремесленника, три лычки на погонах курсанта, шлем военного летчика. «Свой в доску!» — воскликнул кто-то из журналистов, когда едва ли не вся редакция «Комсомолки» собралась у стола, где листали альбом.

И, конечно, все в этот день были счастливы оттого, что этот летавший парень — «из нашего дома», что он советский, смоленский, крестьянский! Радость, Юра, в тот день была полной, всеобщей, неописуемой. По дороге из городка мы видели на шоссе у обочины автомобили с открытыми дверцами: люди слушали радио и обменивались впечатлениями. Перед лицом большого общего горя и при большой общей радости людям свойственно единенье.

И все в тот день стремились друг к другу — собирались у репродукторов, телевизоров, спешили на улицу послушать других и излиться самим.

Люди счастливо обнимались. Возникали стихийные демонстрации. Студенты чувства свои выражали с юмором и задором. Медики, например, шли по улицам в белых халатах с надписями: «Все в космос!», «Мы первые!», «Следующий — я!» В родильных домах всех матерей объединяло единодушие: самое лучшее имя для мальчика — Юрий! Радость была большая и искренняя. Каждый чувствовал и свою, хоть маленькую, причастность к событию. Это был в полном смысле праздник на нашей советской улице. Пережившие войну люди говорят, что такую же полноту радости они испытали 9 мая 1945 года.

И очень существенно подчеркнуть: эту радость разделяла с нами и вся Земля. Это был случай, когда все люди вдруг почувствовали родство, почувствовали: все они жители одного дома, не такого уж и большого, если можно его облететь за какие-то 108 минут.

Тебе, Юра, сейчас интересны подробности тех событий, а представь себе жажду всяческих новостей в тот самый день. Журналисты сбились с ног, пытаясь срочно узнать родословную космонавта и подробности его жизни.

Не обошлось без курьезов. В Москве «по подозрению в родстве с космонавтом» был атакован старый профессор Гагарин. За рубежом фамилия дала повод предположить, что в космос летал «не пролетарских кровей человек, а потомок знаменитых князей Гагариных». Нашествию журналистов подвергся домик Гагариных в Гжатске. Сюда звонили, слали срочные телеграммы, ехали и летели (даже на вертолетах!).

Все хотели знать возможно больше из того, что воплотилось в единое слово «Гагарин».

Это был памятный день для Земли. Нам в Северном полушарии казалось даже, что солнце светило тогда как-то особо и Земля вокруг Солнца бежала проворнее, чем обычно. Таким, Юра, был день, когда ты родился.

Большое свидание с космонавтом на виду у телекамер и, значит, на виду у всего мира состоялось в Москве двумя днями позже. И можно еще рассказать. Как с другим репортером из «Комсомолки» — Павлом Барашевым, дойдя «до самого верха» и получив разрешенье, мы полетели в район приземленья брать у Гагарина первое интервью, как летели потом в Москву с Гагариным вместе и как проводили его в самолете до трапа, от которого он зашагал по ковровой дорожке.

Позже я бывал на космодроме. Не единожды видел, как улетают ракеты, видел обожженные корабли в момент приземленья. С Гагариным мы много раз встречались в нашей редакции, у него дома, на рыбалке, на службе его в космическом городке. Это были счастливые дни журналистской работы. Но день 12 апреля 1961 года все же особый. И, Юра, я вполне понимаю твой к нему интерес.

Семья первого космонавта.

* * *

На все вопросы твои в этом письме ответить мне трудно. Хотя бы коротко попытаюсь ответить на главные. Был ли Гагарин «сверхчеловеком»? Нет, конечно. И это не у нас рожденное слово никак к нему не подходит. Он был «как все», и именно это делало его особенно привлекательным для всех. Но был он человеком незаурядным. Ум, талант, смелость, находчивость, обаяние — это все у Гагарина было. Качества эти (или даже часть их) любому другому человеку в любом хорошем деле принесли бы успех.

Как относился он к своей славе? Я думаю, подходящим было бы слово «терпеливо». Большая слава — штука обременительная.

И во все времена мудрецы считали ее самым большим испытанием человека. Гагарин испытание это выдержал. Слава его не деформировала, и, насколько я знаю, пожаловался он лишь однажды. В городке Клинцы Брянской области на вопрос местного журналиста «А что для вас самое трудное?» Гагарин сказал: «Носить славу». О сложностях его жизни можно было только догадываться: космические дела, учеба в академии, семья, депутатские обязанности, общественная работа, друзья, бесконечное число всяких просьб от самых разных людей…

Выходящая сейчас в «Молодой гвардии» книга Валентины Гагариной «108 минут и вся жизнь» содержит дневниковые записи Юрия. В них чувствуешь почти стон: «личного времени нет…»

Как относился Гагарин к тому, что писалось о нем? Опять же можно сказать — терпеливо и со спасительным в этом случае юмором. Но, конечно, сладким любого человека можно перекормить. И Гагарин привкус «сладости» чувствовал несомненно. Из многочисленных высказываний о нем больше всего Гагарина, я думаю, порадовали бы слова, сказанные уже после его гибели Константином Феоктистовым: «Гагарин никогда не играл и не пытался играть роль человека-уникума. Он отдавал себе ясный отчет в том, что является обыкновенным человеком, попавшим в необыкновенные обстоятельства…»

Еще ты спрашиваешь, Юра, почему не сделан художественный фильм о Гагарине и не написана большая книга о его жизни. Вопросы не новые. Но легко ли снять фильм? Легко ли найти актера, обаянье которого приближалось хотя бы к обаянью подлинного Гагарина. Непростая задача! Ярок, памятен, впечатляющ был конкретный живой человек. Художественный образ грозит оказаться лишь слабой тенью «документального Гагарина», и создатели фильмов, несомненно, понимают все это.

То же самое, Юра, с книгой. Попытки описать жизнь Гагарина сделаны. И сделаны, надо сказать, людьми небесталанными. Однако беллетризация, олитературивание яркой, но в то же время простой и ясной жизни Гагарина дают тот же опасный эффект, какого боятся в кино.

Мне кажется, ближе всего к правильному решению задачи подошли составители недавно вышедшей книги «Наш Гагарин» (издательство «Прогресс»). Получился коллективный документальный рассказ-свидетельство о первом из космонавтов и о космических делах начиная с первого спутника. Чисто издательски книга не вполне удалась. Она велика по формату, громоздкая, недешевая, и, понятное дело, тираж ее невелик. Это скорее памятник к юбилею, чем книга для чтенья. А между тем содержанье ее таково, что я, открыв книгу, не мог уже оторваться, заново и с волнением пережил то, чему сам был свидетелем, и узнал много нового.

Я нашел в ней много ответов и на вопросы, интересующие тебя, двадцатилетнего. Если издание повторить, максимально приблизив его к читателю, это, мне кажется, и будет та желанная книга, о которой ты, Юра, спросил.

Еще ты просишь разыскать, по возможности, самый первый из снимков Гагарина в час приземления, а также снимок семьи космонавта, сделанный в этом году. Ну что же, вот эти снимки. На первом, сделанном утром 12 апреля 1961 года, мы видим Гагарина, только что приземлившегося. На втором снимке — семья Гагарина: Валентина Ивановна с дочерьми Галей и Леной. Опережая твои вопросы, скажу: Лена оканчивает Московский университет, Галя (она стоит слева) — студентка Института народного хозяйства.

Ну вот и все, дорогой солдат. Поздравляю с днем рождения тебя, а также и всех Юриев «образца 1961 года». В хороший день родились!

Фото из архива В. Пескова. 11 апреля 1981 г.

Про лошадь…

(Проселки)

В подмосковной деревне Зименки я видел недавно картину, с которой и надо начать этот очерк. На огородах поспела земля, и невеликое население деревеньки поднимало ее всяк на свой лад. В поисках тягловой силы наблюдались тут две занятные крайности. Гаврилов Владимир Георгиевич, как водится, «за бутылку» заманил совхозного тракториста на оранжевом, в 75 лошадиных сил тракторе. Трактор пер до Зименок километра четыре и ворвался на маленький огород с синим дымком и полный нерастраченной молодой мощи. За десять минут участок земли с кустами сирени и смородины по краям и аккуратной изгородью уподобился месту, где врезался в землю Тунгусский метеорит: ограда повалена, кусты растений подпаханы и подмяты, по углам огорода большие огрехи, а рыжий лоскут суглинка горбился огромными глыбами.

— Да… — почесал под рубахой живот Владимир Георгиевич, соображая, с чего начать исправление погрома, учиненного в огороде.

Его сосед, через дорогу живущий Сергей Васильевич Квасов, тоже сказал: «Да…» — и вернулся на свой огород к работе, прерванной появлением трактора. Свои двадцать соток старик пахал… на ослике.

Занятно и грустно было глядеть на два огорода, вспаханных одинаково экзотическим и каким-то противоестественным способом.

— А что делать? — сказал Сергей Васильевич, присаживаясь после очередной борозды отдохнуть и накрывая вспотевшего ослика полушубком. — Что делать?

— Но ведь есть же хорошая середина между трактором и ослом…

— Лошадь в виду имеете?.. Да, лошадь была бы тут впору.

— За чем же дело?

— Э, Василий Михайлович, чего меня спрашивать? Вам не хуже известно, как обстоит дело…

Посидели, поговорили. Отдохнувший ишак с тупым любопытством разглядывал на меже лягушонка и вдруг тоскливо и зычно, как это умеют делать ослы, стал вспоминать свою родину, далекую теплую Среднюю Азию.

— Ну, искренний ты мой, продолжим наши труды. — Сергей Васильевич скинул с осла полушубок и, чертыхаясь, повел борозду.

А лошадь… У лошади сегодня своя судьба, драматическая, полная парадоксов.

Под Москвою, в местечке Алабино, разместился кавалерийский полк. Это все, что осталось от когда-то огромного кавалерийского войска (эскадроны, полки, дивизии). В 1956 году кавалерия в нашей стране упразднена. Оставили только один полк, для «Мосфильма». Нагрузка на лошадей и людей в этом последнем конном подразделении очень большая. Кино способно показать нам грядущее — звездолеты, ракетопланы, фантастические жилища, сверхскоростной транспорт, — но чаще кино обращается к прошлому, и тут без лошади жизнь человека просто немыслима. Какую сторону бытия ни возьми, всюду лошадь! Туманно далекие времена — кочевья на лошадях. Пахарь на поле — лошадь главная сила. Сражения — рядом в дыму люди и лошади. В шахте — лошадь. В дальних походах к неведомым землям — верховые и вьючные лошади. Пастух — на коне, лесоруб — за конем, ямщик — на облучке. Извозчики, кавалеристы, коногоны, табунщики, земледельцы, охотники, скотоводы, переселенцы, коннозаводчики, конокрады, гонцы, почтари, ковбои, жокеи, форейторы, цирковые наездники, кузнецы, коновалы, ремонтеры, объездчики — не перечислить всех дел и профессий, связанных с лошадью.

Вся история человека — это история лошади тоже. От мышастой масти тарпана, дикой лошади, еще в прошлом веке обитавшей в степных районах у Дона, человек вывел много прекрасных пород лошадей. И лошадь верно служила людям. Повсюду. Всегда. И преданно.

В канун революции (1916 год) в России было тридцать восемь миллионов лошадей. Сейчас их пять миллионов. И эта цифра пока продолжает снижаться. Причина такой перемены в пояснении не нуждается. Мотор повсюду потеснил лошадь. Процесс особенно быстрым был после минувшей войны. И, конечно, не только в нашей стране. В Соединенных Штатах число лошадей упало до 3,5 миллиона, но потом стало быстро расти, достигло сейчас 11,5 миллиона, и рост продолжается. Считают, он может достигнуть 13–15 миллионов.

Хочется верить, что этот процесс интернационален. Примеры растущего интереса к лошади и у нас это как будто бы подтверждают. Продолжают плодотворно работать более сотни конных заводов, растет интерес к конноспортивным секциям, появилась возможность брать лошадей напрокат для туристских походов (Алтай). От хороших хозяев можно услышать: «Лошадь как рабочая сила в хозяйстве нужна обязательно!» Ренессанс лошади, словом, возможен, но для этого нужны мудрость, способность трезво взглянуть на реальности бытия и общее наше желание найти давнему нашему другу достойное место в жизни и современном хозяйстве.

Осмыслим для начала явление тревожное и до крайности нехорошее. Подростки и молодые парни в селах и деревнях угоняют и мучают лошадей. За несколько лет у меня скопилась пухлая папка писем, газетных вырезок, телеграмм, милицейских протоколов и записей разговоров. Адреса разные: Московская, Рязанская, Гомельская, Харьковская области, Красноярский и Краснодарский края, Омская область, Тамбовская… География эта позволяет говорить не о случаях, а именно о явлении, природа которого касается сути нашего разговора.

«Угоняют лошадей покататься, — пишут ветеринар и двое художников из поселка Пески Подмосковья. — Потом их бросают на произвол судьбы, часто за многие километры от места кражи. И почти всегда истерзанными, с разорванными проволокой ртами, сбитыми спинами, запаленными, нередко загнанными насмерть». Лошадей нередко бросают в лесу привязанными, и тогда у обглоданных деревьев находят только скелеты животных. Лошадей юные «экспериментаторы» привязывали на железнодорожных переездах, вечером заводили в тамбуры проходящих электричек, завязывали глаза и стегали, получая удовольствие от того, что лошадь с разгону налетала на какое-нибудь препятствие.

Эти современные конокрады, «всадники без головы и без сердца», доставляют много хлопот милиции, приносят большие убытки хозяйствам, но главный убыток — нравственный. Издевательство над живым существом не проходит бесследно для человека. И закрывать глаза на это явление больше нельзя. В письмах в редакцию мера пресечения бедствия выражается просто: «Надо судить…» Но положение дел таково, что мало кто хочет судебных дел из-за лошади. Да и кто предстанет перед судом? Подростки двенадцати — пятнадцати лет! И это обязывает нас смотреть не только на последствия, но главным образом на причинность явления.

Почему внуки и правнуки людей, для которых лошадь была существом почти что священным, обращаются с лошадью варварски?

Ответ прост и ясен: лошадь сейчас беспризорна, и именно в этом причина извращенного к ней отношения.

Я имею опыт собственных наблюдений и могу утверждать: во многих хозяйствах лошадей бросили на произвол судьбы. Конюшня почти развалилась. Присмотра за лошадьми никакого. Подковать, подлечить и почистить — давно забытое дело. Летом на лошадях работают — возят воду, пасут скотину, ездят за сеном. А зимой бросили и забыли. Лошадей не поят, не кормят, ни килограмма фуража, ни клочка сена на них не дается. Какой-нибудь сердобольный старик по своей доброй воле привезет им с поля соломы, а так — на подножном корму. Зимой! Копытят снег, добираясь до зеленей, подобно лосям, гложут в лесу деревья, едят молодые побеги. Ночуют в стогах. Дичают, конечно. Приходилось видеть таких «мустангов» — человека сторонятся, как огня.

При таком положении надо ли удивляться извращенному отношению к лошади деревенских подростков. Угон лошадей начинается там, где угоном-то он не является, поймали и тешатся — никто не хватится, не пожурит даже. А когда «мустанги» переловлены, загнаны, угонщики забираются и в конюшни соседних хозяйств, туда, где лошади под присмотром.

С судов ли следует начинать войну с этим бедствием? При здравом размышлении видишь: нет, не с судов, а с конюшен следует начинать, с ответственного и традиционно заботливого отношения к лошади.

Нетрудно понять: действиями пятнадцатилетних угонщиков движет естественный интерес к лошади. При ином порядке вещей интерес этот мог бы стать мощным воспитательным фактором, и не безнравственная распущенность, а хозяйственная заботливость и сердечность могли бы формироваться в начинающем жить на селе человеке. Эта мудрость кое-где уже понята. В журнале «Коневодство и конный спорт» я прочел размышления секретаря Полтавского обкома партии Федора Трофимовича Моргуна. Он, ссылаясь на опыт многих колхозов Полтавщины, объясняет роль лошади в современном хозяйстве. Особо Федор Трофимович говорит о колхозе «Победа коммунизма», где лошадь нашла законное место рядом с тракторами и автомобилями, где уважение к лошади воспитывают у людей с малого возраста, где создана конноспортивная секция молодежи.

Как можно понять, к спортивным рекордам в колхозе особенно не стремятся. Но есть кое-что более важное, чем рекорды. Ни один праздник в колхозе не обходится без молодых конников и без конных упряжек. Свадьба — обязательно лошади в лентах. Захотел прогуляться верхом на лошади — пожалуйста, захотел научиться держаться в седле, научиться запрягать лошадь — пожалуйста. На лошадях тут работают, и содержание их полностью окупается. Но нечто большее увидели в лошади в этом хозяйстве.

«Лошадь придает сельской жизни особый колорит, дает человеку радость, какую в городе испытать ему не дано», — говорит председатель колхоза. И нет у этого председателя головоломной задачи, как удержать на селе рабочие руки, — полный колхоз работящей, старательной молодежи!

Наверное, преувеличением будет сказать: это лошадь удержала ребят и девчат на селе. Несомненно, однако, что лошадь является частью культурных традиций сельского человека.

И там, где остатки этих традиций бездумно, бесхозяйственно разрушают, результаты плачевны.

Там же, где на них опираются, берегут, многое в деревенских проблемах разрешается просто и безболезненно. Ну зачем, скажите, ребятам в полтавском селе утонять лошадей, когда можно без всякого воровства прийти на конюшню, попросить прокатиться или хотя бы подойти к стойлу, потрогать рукою уставшую лошадь, дать ей с ладони полизать соли или достать из кармана припрятанный с ужина кубик сахара.

Очень много хорошего и очень полезного может пробудить в человеке ответное благодарное ржанье. Автомобиль, трактор и мотоцикл, при всем почтении к технике человека, благодарно заржать не могут.

Все понимают, конечно, журналист не зовет пересесть с трактора на лошадей. Но важно нам всем осознать: человек, подростком взнуздавший лошадь колючей проволокой, и с трактором тоже обращаться будет не так, как следует, и с землей тоже, и легко расстанется со своей деревенькой, и ничего святого не будет для него в этой жизни. Мало ли горьких плодов мы уже пожинаем?! На лошадь следует посмотреть не только с хозяйственной, но и с нравственной точки зрения. Возможен вопрос: но если в хозяйстве лошадь себя изжила, не проще-ли остатки конного поголовья отправить на бойни, благо лучшие сорта колбасы не обходятся без конины?

И с угонами разом будет покончено, и с плеч долой заботы о лошадях. Правду надо сказать, во многих местах поступают именно так. Но правда состоит и в том, что место в сельском хозяйстве для лошади есть! Моторы коней потеснили, и, конечно, не на живую лошадиную силу теперь опора. Но, честное слово, больно глядеть, как в ином колхозе бидон молока везет трактор в сто лошадиных сил, охапка сена — тоже на тракторе. В одном колхозе Калининской области мне позарез надо было попасть в «неперспективную» деревеньку, лежащую за болотами.

«Утром пришлю к вам транспорт», — сказал председатель. Транспорт утром пришел. Это был новенький трактор «К-700» (300 лошадиных сил!).

Я, смущенный, пошел к председателю. «Но туда ни на чем другом не доедешь». — «А лошадь?..»

Лошадью на санях было бы можно. Но десятка два лошадей были в колхозе на положении упомянутых выше «мустангов», никто не знал, где их даже искать.

Заблуждение думать, что лошадь исчезает в первую очередь там, где выше механизация.

Совершенно наоборот! На проселках Нечерноземья именно по наличию лошадей сразу определяешь: в порядке хозяйство или разлажено.

Пасутся лошади за селом — значит, и техника тут на ходу, «не развинчена», и остальное все «в абажуре», как сказал мне однажды старый веселый бухгалтер колхоза.

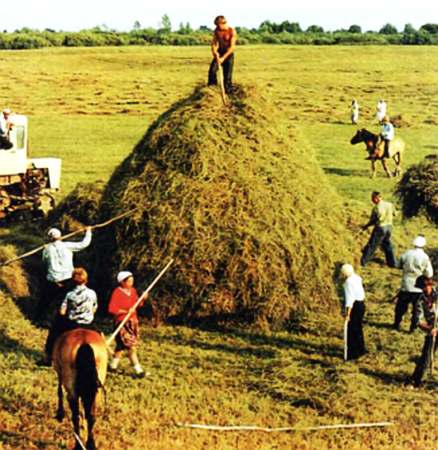

Конкретный пример. Я однажды уже рассказывал о хозяйстве «Заветы Ильича» на Рязанщине. Колхоз очень крепкий. Механизация работ приближается к девяноста процентам. Помимо разных специальных машин, автомобилей тут 69, тракторов 70, комбайнов 15, картофелекопалок 16, молоковозов 2. И 100 лошадей! «Все сто в работе?» «А как же, — сказал председатель Петр Иванович Жидков, — в нынешнем сложном хозяйстве автомобилем и трактором до всего дойти невозможно. Есть «тысяча мелочей», которые требуют всего лишь одну натуральную лошадиную силу. А сено без лошади на неудобьях, на дальних лесных полянах и в пойме просто не взять». В хорошо механизированном колхозе им. Шевченко Миргородского района Полтавщины считают необходимым иметь в хозяйстве 300 лошадей.

Выгодно! Но это все, к сожалению, хорошие исключения из сложившейся практики.

Ошибкой было бы упрощать дело, утверждать, что нынешнее положение с лошадью — только лишь результат нерадивости и отсутствия мудрости у конкретных хозяев и в конкретных хозяйствах. Положение требует изменения взгляда на лошадь в широком смысле. К этому обязывает и опыт хозяйствования, и нравственная сторона дела, и проблемы с нефтепродуктами, которые следует экономить, и растущие нужды приусадебного хозяйства. Словом, нужен какой-то поворот общественного сознания, подкрепленный и поощренный законодательством и институтами нашей социальной системы.

Отдельно, особо надо сказать еще об одном пункте проблемы. Передо мною письмо инвалида Отечественной войны Шалишида Башиева из села Кичмалка Зольского района Кабардино-Балкарии. Он сообщает, что обратился к местным властям с просьбой разрешить приобрести в личное пользование лошадь — «Необходима для передвижения и главным образом для заготовки сена. На горных склонах сделать это иначе, чем с помощью лошади, невозможно». Ответ был коротким: «Не положено…»

Такой же ответ в Российской республике получит сегодня, наверное, каждый, кто захотел бы приобрести лошадь. Почему? В поисках ответа на этот вопрос я побывал у юриста Верховного Совета СССР и получил разъяснение. Законом сельскому жителю Российской республики разрешено иметь корову, телку, овец, коз, кур, свиней. Лошадь в этом перечне не упомянута.

Значит, иметь ее, как ответили Шалишиду Башиеву, «не положено».

Но почему не положено? Дело в том, что закон принимался в 30-х годах, когда лошадь — основная тягловая сила на селе — определяла социальный статус крестьянина. Но за полвека жизнь на селе ведь коренным образом изменилась. Владение лошадью сегодня никакого ущерба социальному укладу нанести не может.

Анахронизм этой части закона всем очевиден. Автомобиль в 90 лошадиных сил купить можно, а одну лошадиную силу на четырех копытах — нет. Инвалидам Отечественной войны автомобили сейчас государство дает бесплатно, а тут человек просит разрешения купить лошадь для того, чтобы можно было передвигаться и корове припасти сено, — не положено! Жизнь требует исправления этой почти курьезной ситуации.

В случае если закон откроет ворота для лошади в сельское подворье, означает ли это, что все немедленно захотят ее приобрести? Нет, конечно. Лишь единицы людей, сообразуясь с возрастом и обстоятельствами жизни, захотят иметь лошадь. Но такие люди, несомненно, найдутся.

В Нечерноземье с малыми деревеньками, куда мощеных дорог не построено, лошадь, помимо всего прочего (огород, сено, дрова), — единственный транспорт во всякое время года, на котором и хлеб подвезешь из пекарни, и почту, и керосин — соль — спички — мыло, и в больницу человека без проволочек доставишь. Человеку, который в этих «неперспективных» Зименках, Хотьминках, Березовках, Забугорьях и тысячах других селений решился бы держать лошадь, не препятствовать надо, а сказать спасибо.

Да и в тех местах, где урчат постоянно автомобили и тракторы, лошадь в приусадебном хозяйстве — надежное средство облегчить труды себе и соседям. Когда-то еще будут обещанные конструкторами огородные тракторы, а лошадь уже давно «сконструирована». Важно не разучиться ее запрягать.

…Ну а пока суд да дело, мой знакомый старик в Зименках запрягает по утрам ишака. Трогательно и грустно глядеть на его хлопоты.

На зимнее время Сергей Васильевич сшил для ослика овчинную телогрейку, сам смастерил тележку и сбрую. У осла, известно дело, характер строптивый, но старик к нему приспособился. В соседней с Зименками деревеньке Валуево на положении тягловой силы живет еще один ослик. Ослика я видел во дворе Ивана Васильевича Верстунова (деревня Пакушево Рязанской области). Во всех случаях «азиатская животина» помогает сельским жителям заготовить для коровы сено, привезти дрова, вывезти навоз, управиться в огороде. Но не в упрек ли нам эта картина: русский крестьянин на ишаке?

На ишаке в то самое время, когда лошадь находится на положении существа беспризорного и неприкаянного. Здравый смысл требует все поставить на свое место во благо и лошади, и человека, и хозяйства как такового.

Фото автора. 15 мая 1981 г.

22 июня

«Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года». Это сказано позже. А в «тот день» мы не знали, не могли знать: все, что принес нам ранний июньский рассвет, продлится долго, продлится — было бы страшно подумать в тот день — четыре года!

И вот уже сорок лет, когда календарь нам покажет в июне две рядом стоящие двойки, немедленно пробуждается память — прямо как лампочку в голове зажигает эта ставшая частью нашей истории, частью судьбы летописная дата 22 июня…

Воспоминания у людей разные. Я помню: на полуслове замолк патефон на крылечке, игравший популярную в предвоенные годы «Загудели, заиграли провода…» Шедшие с поезда люди озабоченно говорили: «Война…» Радио не было. И эти идущие по селу со станции люди остались в памяти вестниками беды. Было это после полудня. И мы не знали тогда, что к этому часу уже много людей полегло, много домов обрушилось, многое уже горело, стонало, захлебывалось кровью, кто-то отстреливался, прорывался к своим, звал на помощь, кто-то осиротел, был изувечен, уже прославлен…

Колесным и пешим ходом война продвигалась хотя и скоро, но все же путь ее сдерживал фронт не жалевших жизни своей людей. А в глубине от границы с первого дня и с первого часа война предстала для многих в образе сеющих смерть самолетов. И даже народная песня это запечатлела: «22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война»…

Этот снимок я увидел в музее на родине маршала Жукова. Стоявший около снимка седой человек сказал: «Таким я помню 22 июня… Беженцы на дороге, дым, стоны, ржание раненой лошади, плач потерявшейся девочки. А они вот так низко и друг за другом…»

Да, летали они нахально низко, чувствуя безнаказанность. Улетали заправиться, наполнить бомбами люки и нависали опять над дорогами, шедшими на восток от границы.

В июне 41-го невозможно было предположить, что такие вот самолеты со свастикой появятся через год под Воронежем, что я увижу из вырытой ямы убежища молодое лицо немецкого летчика в шлеме, увижу вспученный бомбой бабушкин деревянный домишко и буду держать на ладони еще горячий осколок от бомбы…

В том далеком июне, ожидая тревожных вестей, провожая отцов и братьев на фронт, оклеивая наивными бумажными крестами окна и затемняя их на ночь, мы не знали еще полных размеров беды, не знали, какие жертвы придется нам всем принести, не знали, что день за днем предстоит продержаться четыре невыразимо тяжелых года, что война дойдет до Москвы и до Волги, до Воронежа, до оконечности Крымского полуострова. Это все надо было выстрадать, вытерпеть, превозмочь и в мае обозначить еще одну дату в календаре — счастливую дату нашей Победы.

Близко одна от другой стоят в году эти даты. Красная учит: мужество, выдержка, вера в победу победой венчаются. Июньская дата тоже многому учит. И первая заповедь в этих уроках — бдительность.

Фото из архива В. Пескова. 21 июня 1981 г.

Кузня в Карасихе

(Проселки)

Издали, из-за леса, из-за глинистого бугра, мы услышали характерный стук молотка по металлу.

— Кузня?

— Кузня, — сказал мой спутник, краевед с Волги. И мы почти побежали на знакомые с детства звуки.

Кузня! Деревянный приземистый сруб у ручья. Массивный бревенчатый стан для ковки коней. Запах угля, свежей окалины. И, конечно, пропасть всяких железок, все, чему обязательно полагается быть подле кузни: колеса, старые бороны, сошники, шестеренки, кованый мельничный жернов, трубы, шпоры от старого трактора, неизвестно как попавшая в деревенскую глушь лепешка вагонного буфера.

И тысяча всяких железок помельче. Ими увешан был весь деревянный сруб. Все заботливо собиралось, как видно, многие годы. Такова традиция сельских кузниц, уходящая к тем временам, когда каждый прутик железа был драгоценным.

Это все интересно увидеть было бы даже в музее. И такие музеи старого быта очень важны. Но перед нами была вовсе не мертвая старина.

Мы стояли возле старушки преклонного возраста, однако здоровой, жизнеспособной и, как видно, весьма ценимой в Карасихе.

В широкую дверь виднелась бархатно-черная внутренность кузни. В углу малиновым светом тлел в горне уголь. У наковальни под электрической лампой двое людей плющили замысловатой формы поковку. Работа, судя по разговору и по тому, как кузнец нам кивнул: «Подождите…», была очень спешной. Оказалось, тракторист явился в кузню прямо из борозды. Когда он, бережно завернув в мешковину готовую к новой жизни деталь, умчался в поле на мотоцикле, кузнец неторопливо снял фартук, вытер красной тряпицей пот на лице и вышел из кузни на солнце.

— Извините: сев, горячее время…

Каким же чудом в наше станочно-машинное время уцелела почти первобытная кузня? Сам кузнец, потомственный житель Карасихи Василий Иванович Коротышов, ответил на это просто: «Нужна, потому и стоит. И действует».

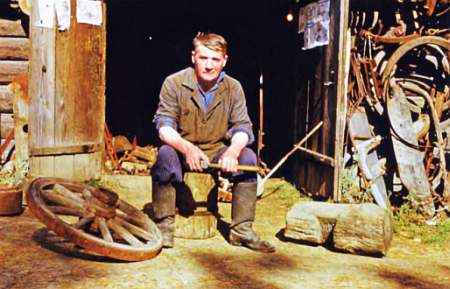

Кузнец и потомственный житель Карасихи Василий Коротышов.

Подкова на счастье.

Что нужна — это правда. Карасиха — деревня дальняя и глухая, лежащая по правую сторону от Ветлуги за лесами, логами, за полями ржи, картошки и льна. До мастерских со станками, электросваркой и современной кузницей далеко. Наверно, эта причина в первую очередь заставляла беречь старинную кузню. Случись что в поле с комбайном, сеялкой, трактором — вот она, первая помощь, прямо под боком. Стучитесь в окно кузнеца хоть в полночь — сейчас же возьмется за дело. И в каждом доме деревни есть дело для кузнеца. Кому кастрюлю-самовар-бидон запаять, кому донышко для ведра, кому мотоцикл починить, кому замок, кому тяпку для огорода, обруч на кадку, петли для двери, колодезный ворот, железного петушка на конек крыши — все это быстро и с радостью сделает у своей наковальни Василий Иванович.

Но, пройдясь по деревне, мы поняли: не только эти малые, но насущные нужды сохранили Карасихе кузню. Сам кузнец своим обликом мастера и трудом, своей преданностью деревне хранил тут очень давно зажженный огонь.

Кузне — семьдесят, ему — шестьдесят. Десятилетним мальчишкой он стал приходить сюда — «слушать, как стучат молотки, глядеть, как краснеет железо». И вот «присох» на всю жизнь.

В тринадцать лет Василий Иванович в первый раз увидел велосипед. Только увидел и потрогал его руками, но этого было довольно, чтобы взяться сделать велосипед. И он его сделал. Из дерева. «Шестеренки и цепь выковал из железа. Все остальное — береза, клен, можжевельник». И это не была игрушка на погляденье.

Молодому кузнецу велосипед служил целых шесть лет — «даже в поле ездил на нем».

Неудивительно после этого было узнать: руками мастера по железу сделаны многие ульи в деревне, сундуки, лодки, столы, диваны и табуретки, наличники на окна, чемоданы для ребят, отбывающих в армию. Удивительно было слышать: руками кузнеца в Карасихе и окрестностях сложено восемьдесят печей. А после войны, в 1947 году, он построил радиоузел, сам его обслуживал и был первым диктором. Когда же появились в Карасихе телевизоры, кузнец вполне разобрался в устройстве «ящиков для гляденья», стал их чинить и чинит до сего часа.

Вот такие руки у человека. Надо ли говорить, что все в его доме — от щеколды на двери и до трубы — сделано собственными руками.

Работы кузнецу — хоть отбавляй.

Вырастил Василий Иванович двух сыновей.

«После люльки у горна грелись». На вопрос: «А что теперь сыновья?» — кузнец улыбнулся: «Сыновья должны выше отцов подыматься. Не пожалуюсь — люди умелые. Когда их работу гляжу, чувствую себя самоучкой и подмастерьем. Оба в Горьком на большом производстве».

Пока мы сидели у кузни, привели ковать лошадь. Кажется, лошадь хорошо кузнеца знала: чуть подошел — подняла и согнула в колене ногу.

— Ковать, давно пора ковать тебя, милая…

Мы увидели, как это делается. Как подбирает кузнец подкову, как примеряет ухналь (ковочный гвоздь), как расчетливо-точно вгоняет его в копыто.

Древнейшее дело у всех народов! И древнейшая из профессий — кузнец. Фамилии Кузнецов, Ковалев, Коваленко и Коваль — производные от профессии. То же самое у поляков — Ковальский, то же у англичан — Смит, Фабр (кузнец) — у французов. Говорю об этом Василию Ивановичу, но он прилежно занимается лошадью.

— Кажется, дело простое. А вот книжка для сельского кузнеца наполовину состоит из инструкции, как подковать лошадь…

Подъезжает парень на мотоцикле. Василий Иванович встречает его насмешкой:

— Ну что, и твой расковался?..

Узнав, в чем дело, выносит сверло и маленький молоток.

— Такой пустяк, и не можешь своими руками. Ну а если я завтра умру…

У парня свои заботы. Садится на подправленный мотоцикл — и только пыль столбом над дорогой.

Кузнец вздыхает:

— Не могу я этого понимать. Кузня, хорошо это знаю, деревне нужна. А ведь никто не придет, не скажет: так, мол, и так, дядя Вася, покажи, научи. Со мною вместе умрет и кузня. Даже, пожалуй, раньше.

Показав гостям, как работает горн, как закаляют и отпускают поковку, кузнец вернулся к прерванной мысли:

— Исчезнет… А ведь она последняя тут, над Ветлугой. Мне особенно жалко. Шутка сказать — полвека в ней отстучал.

Когда прощались, кузнец салютом три раза стукнул по наковальне.

— Спасибо за интерес. И счастливой дороги! А я в свое удовольствие часик-другой поиграю с железом…

С пригорка в черемухе за ручьем было слышно состязание двух соловьев. А между пением — стук по железу железом. И синий дымок над черемухой. Старушка кузня еще дышала и подавала свой голос.

Колодец

Первый раз я увидел такой колодец в музее деревянного быта под Горьким и поразился: неужто были такие?!

— Почему «были»? Если поехать в дальние села по-над Ветлугой, и сейчас колодцы увидишь.

Из-за колодцев в Карасиху мы и поехали.

На опрятной, ухоженной улице сооружение это заметишь сразу — четыре огромных столба, над ними обширный шатер из досок, а под шатром сам колодец. Глубокий. Настоящая шахта. Вода в глубине далекой неясной луной серебрится. Подъемник у этой водяной шахты поражает больше всего. Это привычный ворот, но не с ручкою для верченья, а с огромным, едва ли не в два городских этажа колесом. Как сдвинешь такую махину?..

К колодцу из дома напротив семенит бабушка лет под семьдесят. Подошла, поставила ведра и немедленно — к колесу. Вернее, прямо в его исподнюю часть. И пошла внутри колеса по ступеням, как белка. Свободно, привычно пошла… Смотрим в колодец — бадья достигла воды, и старушка сейчас же, изменив положенье, пошла в обратную сторону.

И вот бадья уже наверху. Вода ломит зубы, вкусная, чистая. Ковшиком бабка отлила воду в ведра и, отказавшись от помощи, закачалась под коромыслом к дому… Примерно четвертого класса школьница подошла. Тот же порядок — белочкой бег в колесе, а потом ковшиком разливанье воды по ведрам. Никаких заметных усилий, как будто играючи подымалась из глуби пода.

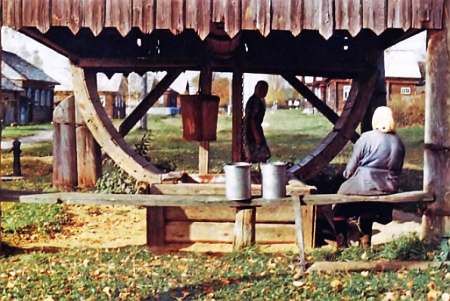

Колодец с колесным агрегатом.

В этот же день колодцы с колесными агрегатами мы увидели в соседних с Карасихой деревнях. Узнали: когда-то такие колодцы строили в каждом селенье («Четыре недели — колодец готов»). Потом появились колонки с водой. Удобная с виду новинка, однако не всех осчастливила. «Зимой в трубах вода замерзает, и ржавчина в ней — для чая уже не то, и для стирки вода не годится». Стали спешно чинить заброшенные было колодцы.