1998

Бешенство

(Окно в природу)

В августе прошлого года Владимир Красиков удил рыбу на Можайском водохранилище. Клевало плохо. Рыболов скучал и обрадовался, когда к нему почти вплотную подбежала лиса. Владимир протянул ей плотичку. А лисица вдруг цапнула человека за руку. Рыбак погнался за зверем с палкой. Разумеется, не догнал. Но укус был не сильным, и скоро все позабылось.

История вспомнилась, когда через девять недель вдруг появились симптомы странной болезни — слабость, водобоязнь, «развинченность» в движениях, агрессивность. На этой фазе болезни врачи сделать уже ничего не могли. Владимир в мучениях умер от болезни, называемой бешенством.

Человек с окружающим его миром живой природы связан множеством нитей. У него, например, много общих с животными болезней.

Одна и них — бешенство. Болезнь известна издревле во всех уголках земли, исключая Австралию и Антарктику. Симптомы ее вошли в поговорку: «Ты что, сбесился?» Животных, заподозренных в болезни, уничтожают немедленно. А ими покусанный человек был всегда обречен. И сегодня, если не принять немедленных мер, зараженный бешенством умирает.

Болеют бешенством все теплокровные существа, и заразиться можно даже от ежика. Но чаще всего человека заражается от животных более крупных и живущих с ним бок о бок. В первую очередь это собаки, а из диких — лисицы, волки, шакалы, еноты. Кошка может стать бешеной. И она так же опасна, как и бешеная собака.

Очаги бешенства дремлют в природе. Но время от времени от тлеющих углей разрастается пожар. Часто это сопряжено с ростом численности какого-либо из животных — носителя бешенства. И в этом можно усмотреть некую естественную узду, ограничивающую чрезмерное размножение животных. Но циклические болезни зайцев, снижая их численность, никого, кроме них, не затрагивают. Что касается бешенства, то вспышка его у лис и волков коснется всех теплокровных, в том числе человека. Происходящее под пологом леса не всегда нам заметно. А если бешеный волк ворвался в деревню — беда у всех на глазах.

Бешеный волк.

Мы дважды писали об интереснейшем случае в мордовском селе Шейн-Майдан. Напавший на женщину волк в отчаянной схватке был побежден. Сбитая с ног Антонина Семеновна Грошева, руководствуясь скорее инстинктом, чем разумом, сунула волку в пасть руку и, сжав в кулаке язык зверя, парализовала его. Все случилось от села в километре. Крики о помощи зимним вечером никто не услышал. Не потеряв присутствия духа, женщина за язык (!), пятясь, довела волка до дома и тут прикончила зверя дубовой задвижкой ворот.

Нападенья здорового волка на человека случаются редко. При укусах волка или лисицы надо подозревать бешенство и немедленно обращаться к врачу. Антонина Семеновна Грошева осталась жива. В 70-е годы это был редкий случай бешенства, а в последнее время сигналы об этой напасти поступают со всех сторон.

В селе Тамбовка Астраханской области бешеный волк покусал много скота и трех человек в семье Джукесовых. Отца и сына спасли, а хозяйке дома волк покусал голову, и, поскольку бешенство — это пораженье болезнью мозга, спасти пострадавшую не удалось.

Сто с небольшим лет назад подобные истории кончались гибелью всех покусанных.

Никто не знал природу болезни и способов избавления от нее. Французский микробиолог Луи Пастер догадывался, что есть ее возбудитель, такой же, как, скажем, бациллы сибирской язвы.

В то время уже нащупали путь леченья заразных болезней. Если сделать прививку ослабленных микроорганизмов, то, легко переболев, человек и животные приобретают к болезни иммунитет.

Все нынешние прививки восходят к гениальным прозреньям Пастера. Но сто с небольшим лет назад сколько ученый ни бился над поиском возбудителя бешенства, под микроскопом ничего не обнаруживалось. Логика борьбы со всеми другими заразными болезнями подсказывала: и тут возбудитель есть, он просто пока что неуловим. (Впоследствии его обнаружили. Это был вирус — мельчайшее живое существо, вызывавшее разрушение мозга. Со слюной бешеного животного занесенный в рану или даже царапину вирус заражал другой организм.)

Стоит прочесть, как Пастер и его сотрудники искали путь борьбы с бешенством. Наиболее часто, как они поняли, зараза гнездится в мозгу.

Не видя врага, не зная, что он собой представляет, ученые пытались его ослабить, высушивая мозг заболевших животных и прививая полученный субстрат кроликам и собакам.

Стратегия оказалась верной. Не сильно переболев, зараженные становились к бешенству невосприимчивыми.

Но что делать на практике? Вакцинировать людей поголовно — абсурд: пораженье бешенством — явление не такое уж частое. Выходит, лечить надо лишь тех, кто покусан. Но как выработать иммунитет в организме, который заразой уже поражен?

Пастер, до тонкостей постигший теченье болезни, уловил время инкубационного ее периода (от десяти дней до трех месяцев) и стал делать прививки бешенства вслед зараженью. Практика этих прививок неизменной остается поныне.

Победа над бешенством принесла французским микробиологам мировую славу. С именем Пастера тысячи пострадавших людей связывали надежду на жизнь. Его парижская клиника наполнилась посетителями со всего света. 19 марта 1886 года сюда долгим путем прибыли девятнадцать крестьян, покусанных бешеным волком в смоленской деревне. Расспрашивая их, Пастер качал головой: «Время, время упущено…» Все же взялся лечить. И одержал победу — только трое (те, у кого раны были ближе к голове) скончались, остальные вернулись домой здоровыми.

Сегодня, когда известен вирус — возбудитель бешенства, когда медикам помогает совершенная аппаратура, предупреждение бешенства стало делом обыкновенным и не таким сложным, как в годы Пастера.

Но угроза болезни по-прежнему существует повсюду. Каждый год в мире курс лечения проходит полмиллиона людей, а несколько сотен погибает.

Но важнее болезнь не лечить, а предупреждать. Поэтому следует помнить: чрезмерная численность таких животных, как лисы и волки, и растущее число беспризорных собак — «горючий материал» для вспышек бешенства.

Дело усугубляется тем, что в окрестностях городов на знаменитых садовых участках люди осенью оставляют беспризорных собак и кошек. Такую любовь к животным называть любовью не хочется. Брошенные собаки и кошки либо погибают голодной смертью, либо (собаки), организуясь в стаи, становятся опасными хищниками и, соприкасаясь с волками и лисами, дают болезни дополнительный ход.

Потенциально опасны беспризорные собаки и в городе. Их жаль. Большинство из них — жертвы человеческого предательства: завели, а потом выпихнули из дома. Вполне понятно движение сердобольной души кинуть псу кусок хлеба.

Укусить человека может и не бешеная собака. О том, как часто это бывает, много писалось. Но собаку при хозяине на бешенство можно проверить и таким образом избежать отнюдь не безвредных инъекций, предупреждающих бешенство. А бездомную не проверишь.

Опасность бешенства временами преувеличивается. Сегодня эта опасность реальна. И (не хватало нам еще одной напасти!) ее надо предупреждать.

Некоторые советы.

В природе заболевшие бешенством животные ведут себя иначе, чем здоровые. Например, лисы и волки перестают бояться людей, они к ним даже стремятся. Вид заболевших от обычного отличается — шерсть всклочена, глаза воспалены и навыкате, на губах пена, движенья «развинчены». Как правило, бешеные животные агрессивны и кусают всех, кто попадется на пути. Иногда грызут даже дерево, камни. Встречи с таким животным опасны.

Но есть тихая форма бешенства. Поэтому не спешите погладить подозрительно доверчивую лисицу. Она повести себя может так же, как лиса, которую захотели побаловать рыбой.

Но если все же случилось — вас покусали — немедленно к врачу! В этом случае каждый час дорог.

Фото автора. 4 января 1998 г.

Испуг

(Окно в природу)

Испуг — это мгновенное осознание близкой опасности. Иногда опасности мнимой. Состояние это свойственно всему живому. И примеров сколько угодно.

Однажды в лесу я нечаянно подошел почти вплотную к оленю. Мое появление из-за елки в трех шагах от него было столь неожиданным, что зверь от испуга не смог побежать. Он мелко дрожал и быстро-быстро перебирал ногами на одном месте. То же самое может случиться и с человеком. Состояние «от испуга окаменел» знакомо многим.

Я помню, как от испуга лечили в деревне детей. Соседская девочка ночью вскрикивала.

Позвали старуху знахарку. Пятилетнюю Катю усадила она на порог, на голову ей поставила чашку с водой и, что-то нашептывая, вылила в воду расплавленный воск. Помню, как разглядывали застывшую восковую фигурку и как говорила знахарка: «Кочета испугалась. Вот глядите — вылитый кочет…»

Этот милый языческий ритуал Катю, как помню, вылечил — успокоил. Но, бывает, от испуга дети начинают заикаться, и некоторые крест такого недуга несут всю жизнь. Бывает, сильный испуг или какое-то потрясение мгновенно делают человека седым.

И для животных испуг может иметь драматические или даже трагические последствия. Я уже как-то рассказывал о случае с волком. В степной деревне (Луганская область) мальчишки играли у кромки оврага. Один из них прыгнул с обрыва в бурьян и — бывают же случаи! — оседлал лежащего в зарослях зверя. Испугались, конечно, оба — и волк, и мальчишка. Мальчишка вцепился в волчий загривок, а зверь рванулся бежать, но, разбрызгивая помет, рухнул замертво.

У всех есть сердце. А волки по натуре своей еще и трусливы…

История эта записана у меня во всех подробностях, к данной беседе отношения не имеющих.

Но обратим внимание на извержение из кишечника. Явление это известно под названьем медвежьей болезни. Именно у медведей чаще всего замечают этот «недуг». Но «болезнь» свойственна многим животным и человеку тоже. Понаблюдайте в степи за сидящим на телеграфном столбе канюком или еще каким-нибудь хищником. При вашем приближении птица будет вначале беспокойно крутить головой, а на критическом расстоянии выстрелит белой струей помета и сейчас же взлетит. Природа этой болезни у всех одинакова — встряска испугом заставляет в организме автоматически, без участия сознания сработать «реле», освобождающее кишечник, чтобы облегчить испугавшемуся унести ноги.

Что может вызвать у животных испуг?

В первую очередь опасность, до этого не известная либо, напротив, известная, но возникшая неожиданно, заставшая как бы врасплох.

И все новое, необычное вызывает испуг, удивленье, повышенный интерес узнать: что же это такое? Баран у новых ворот вошел в поговорку. Но тут страха нет, только недоуменье.

А вот лис и волков можно напугать флажками, подвешенными на бечевке. Привыкшие к коварству людей, эти лесные интеллектуалы видят в клочках материи какой-то подвох и, боясь переступить магическую черту, в поисках выхода нарываются на стрелков. Но при испуге — например, увидели человека, услышали выстрел — волки теряют голову, и этот страх может оказаться для них спасительным — бегут, не признавая флажков…

Ловчим птицам, чтобы они не пугались, не взлетали зазря, на голову надевают колпачки, прикрывающие глаза. А пойманного зверя стараются сунуть в мешок, где он сразу же утихает, поскольку не видит всего, что может его напугать.

Реакция организма на испуг — не только медвежья болезнь. Посмотрите, как, испугавшись чего-то, котенок выгибает спину, топорщит шерсть. У нас на голове от испуга волосы могут «встать дыбом». Это все врожденные способы защититься — показать, что ты больше, чем есть.

Некоторые морские рыбы при опасности раздуваются, превращаясь в шары. Австралийская плащеносная ящерица распускает нечто подобное капюшону. Это быстрое увеличенье в размерах может испугать нападающих.

А вот любопытный случай, пример того, как даже сильного зверя все необычное может остановить, испугать. Мой давний уфимский друг профессор Иван Филиппович Заянчковский в письме рассказывает о давнем происшествии в зоопарке Москвы. Однажды перевозили из старого помещения в новое тигра. Попав в незнакомый вольер, Шерхан разбушевался и, прыгнув на фасадную решетку, почти ее повалил. Испуганные служители зоопарка кинулись звать директора. Им был тогда Игорь Петрович Сосновский. Вот как он вспоминает тот случай.

«Когда я подбежал к вольеру, то увидел рассвирепевшего зверя — зубы оскалены, кончик хвоста подрагивает. Если прыгнет — решетка рухнет и тигр окажется на свободе. Я позвал ласково: «Шерхан, Шерханчик…» В ответ — рычанье и возрастающая опасность прыжка. Решение надо было принять немедленно. Что же я сделал?

Я расстегнул плащ, взял его полы обеими руками и распахнул насколько мог широко. С сердитым криком: «А ну на место!» — я решительно двинулся в сторону тигра, и, представьте, мой маскарад его испугал. Ничего подобного до этого зверь не видел. Озираясь, он бросился к лазу в смежный вольер. Там мы его и закрыли».

Сами животные тоже мастера напугать для своей выгоды. Львы в Африке, оглашая по ночам окрестности рыком, держат всех в страхе, упреждая покушенье на их охотничью территорию. Рычание льва и запах его мочи, которой зверь орошает ограду из сухого валежника, так пугают в загоне коров кочевников, что они, опрокинув ворота, вырываются в темноту, где их уже поджидают сородичи льва.

Медведица, имитируя нападение, часто на человека нападать не намерена — она лишь пугает, отвлекает от медвежат или же упреждает: «Со мной шутки плохи».

Некоторые животные берут на испуг нападающих, подражая звукам более сильного, или же принимают облик более сильного и опасного.

Наши вертишейки заглянувшего в дупло могут встретить шипеньем змеи. По рассказам натуралистов, то же самое делают на гнезде коростели. А бабочки и некоторые морские рыбы имеют на теле рисунок большого глаза и ведут себя так, что это фальшивое око будет замечено и нападающий от испуга может отпрянуть.

Не знаю, что получилось из экспериментов, но лет пятнадцать назад японцы, стремясь предотвращать столкновение птиц с самолетами, рисовали на фюзеляжах выразительный глаз.

Столкновение с птицей может привести самолет к катастрофе (и такое множество раз случалось), но важна и маленькая житейская забота — уберечь, например, вишни, клубнику, виноград, посевы риса и проса от разграбления птицами, уберечь огороды от кабанов и оленей, овсы — от потравы медведями. Во всех случаях животных пытаются чем-нибудь отпугнуть. Необычное, непривычное остановит грабителей, но лишь на время. Убедившись в безопасности пугала, звери и птицы могут перестать его замечать.

Живой человек или живая хищная птица вразумляет любителей покормиться возле людей или чем-то им досадить гораздо сильнее, чем чучела. Вот что можно иногда наблюдать в Московском Кремле. Идет человек и держит на руке ястреба. Кому повезет, могут увидеть, как хищника отпускают и он, сделав несколько кругов над Кремлем, садится на руку человека.

Существует охота с ловчими птицами. Но тут другое, тут пугают ворон.

Вороны — большие любители посидеть на любом возвышении — в Кремле к тому же наловчились, играя, кататься с позолоченных куполов. Это не понравилось коменданту Кремля — коготками птицы царапали тонкую позолоту. Но как их отвадить от этой забавы? Пугать птиц выстрелами в Кремле не пристало — больше напугаешь людей. Пробовали ворон отлавливать, но можно ли всех московских ворон, посещающих Кремль, изловить? Орнитологи предложили пугать нахалок, пуская полетать над Кремлем ястреба. Этого своего врага вороны боятся панически. И отвадить их от Кремля удалось. Пуганая ворона и куста боится.

Фото автора. 27 февраля 1998 г.

Барабанщик весны

(Окно в природу)

Этот звук в лесу вас может остановить — гулкая барабанная дробь: эрррр… И в ответ издалека: эрррр… Дятел. Его весенняя брачная песня с помощью музыкального инструмента.

Инструмент этот может служить дятлу не один год и представляет собой либо стоящий торчком упругий высохший сук, либо это отщеп на сломанной бурей сосне. Если сильно ударить клювом, колебанья сука или щепки, соприкасаясь с ударником, рассыплют по лесу гулкую дробь — в ней вызов соперникам и призывы подруги.

Тепло сгонит снег, прилетят с юга птицы.

Дятлы, разбившись на пары, наполнят лес хозяйственной «молотьбой» — будут готовить новые дупла, лишь изредка «музицируя». У дятлов есть голос. Но брачную песню они творят по-особому, утверждая свою способность долбить древесину — «вот я какой, вот как крепка моя голова!».

Эрррр… — разносится по весеннему бору.

Дятел — самая лесная из птиц. Нет леса — и дятлов нет. А в лесу крылатые «дровосеки» чувствуют себя как рыба в воде, как ласточки в небе. Зимой и летом добудет дятел в лесу еду, играючи выдолбит в древесине жилую пещерку. Долбить древесину — назначение этой птицы. Вся живая ее конструкция приспособлена к этой работе.

Человека дятел не очень боится, но не очень и доверяет ему. Все же нетрудно «дровосека» с близкого расстояния рассмотреть. Он очень красив. Чаще всего мы видим разной величины птиц в вызывающе ярком наряде — белое, черное, красное. Но есть дятлы седые, зеленые и есть похожие на кардинала в черных одеждах и красной шапочке. Это самый крупный из наших дятлов — желна.

Чаще всего мы встречаем очень распространенных — малого и большого — пестрых дятлов. Один чуть более воробья, другой — с дрозда. Их облик характерен для дятлов — большая голова, клюв-долото, цепкие лапы на коротких ногах и жесткий хвост, служащий дятлу опорой, когда он принимается за работу на дереве.

Дятел делом занят.

Однажды мне позвонил очень взволнованный друг: «Мы вот прочли: дятлы гибнут от сотрясения мозга…» Я засмеялся. И пришлось объяснять, что если б так было, то дятлы давно бы вывелись на земле. Но их более двухсот разных видов. И если им что-нибудь угрожает, то уж, конечно, не сотрясение мозга, а уменьшенье лесов. Но повод для очевидной шутки все-таки есть. Дятел действует подобно отбойному молотку.

Что ж, не болит у него голова? Не болит. Немалой силы удары гасятся прочным черепом и особого рода соединительной тканью. Маленький дятел может осилить древесину только деревьев больных, желна же долбит и здоровое дерево — щепки летят, как будто птица работает топором. А в старых, тронутых порчей соснах я находил «пещеры» — можно было засунуть шапку и рукавицы.

Еще одна особенность дятлов — обладанье особенным языком, длинным и гибким. Обнаружив ход жука в древесине или место, где дремлет личинка, дятел запускает в норку свой инструмент с роговым окончанием и зазубринами, как на рыболовном крючке. Гибкой своей острогой птицы извлекают из больного дерева лакомый корм.

Место, где скрыта еда, дятел определяет слухом, простукивая древесину, но также и обоняньем. У большинства птиц обоняние развито слабо. У дятла (установлено экспериментами) оно весьма тонкое и надежное. Ноздри, чтобы не забивались древесной трухой, прикрыты у птицы защитной щетинкой.

И надо еще добавить: длинный язык дятла сплошь покрыт липкой слюной — что-то сумел зацепить, а что-то само прилипнет на этот язык. Липкая снасть особо нужна седому и зеленому дятлам, которые любят потрошить муравейники.

И глянем теперь на жилище нашего «дровосека». Это дупло. Чаще всего дятел для него выбирает осину — древесина некрепкая, а сердцевина у старой осины всегда гнилая.

Готовит дупло для гнезда парочка дятлов вместе — долбят по очереди. Без спешки с отдыхом и кормежкой домик бывает готов дней через десять — пятнадцать. Иногда для ночлега дятел может приспособить старый свой особняк. Но нужда в жилищах так велика, что старые дупла постоянно кем-нибудь занимаются — синицами, мухоловками, вертишейками, совами, дикими голубями, лесными сонями, летучими мышами и даже куницами. Дятел не протестует — живите на здоровье! Таким образом, дятлы являются благодетелями, обеспечивающими всех дуплогнездников готовым жильем.

Дупло защищает дятлов от многих врагов. Но не от всех. Кто бы подумал, белочка — главный похититель птенцов из дупла. Но в жизни дятлов это лишь эпизоды. Дупло надежней любого гнезда. И потому птенцы у дятлов на свет появляются уже на девятый день после начала насиживания. И это, конечно, самые беспомощные из всех новорожденных в гнездах. Но растут быстро. На десятый день до этого голый слепой комочек — уже в пеньках перьев и похож на ежа, на пятнадцатый — это почти уже дятел, а через двадцать три дня семейка из пяти — семи молодых древолазов покидает дупло.

Чем питаются дятлы… Детишкам носится мягкий животный корм — пучки гусениц и всякая съедобная мелкота. Но важен и растительный корм. Однажды, наблюдая дупло, мы обсуждали: поспела или нет земляника? И вдруг в бинокль видим: дятел сунул в клюв птенчика несколько красных ягод. Поспела!

Взрослые дятлы тоже большие любители пищи «скоромной». Наблюдая, с каким усердием очищает птица кору с засохшего дерева и крушит своим долотом древесину, думаешь: окупается ли расход энергии тем, что выудит в толще дерева птица? Окупается, хотя труды у дятла немалые. В лучшем положении седой и зеленый дятлы, специализированные на кормлении в муравейниках. Тут все просто, запустил в муравьиный замок язык — обитатели в него вцепятся сами. Правда, зимой возникают проблемы. Мураши опускаются вглубь своей рыхлой постройки, да еще и снегом покрыт муравейник. Приходится дятлу углубляться в рыхлую кучу и там орудовать.

Однажды, пробегая на лыжах, я вспугнул зеленого дятла из муравейника. День был морозный, и я подумал, что в холод дятел на эту «кухню» опять вернется. Подъехал к муравейнику тихо и, выбрав момент, упал на него. И не ошибся — дятел забился в норе и дал без труда себя изловить.

Пестрые дятлы животную пищу зимой чередуют с растительной. Не знаю, запасают ли «дровосеки» орехи, как это делают, например, поползни, но раза два я видел большого пестрого дятла зимою с орехом. (Возможно, он был заимствован из чьей-нибудь кладовой.)

Надежнее и обильнее зимний стол из семечек хвойных деревьев.

Кое-что из повадок заметных и хорошо всем знакомых обитателей леса… Дятлы не любят открытых пространств, неохотно летают между островками деревьев. Полет их очень своеобразен — волнистая линия: нырки и подъемы.

Перелеты нередко сопровождаются характерными криками. Особенно впечатляет голос желны. Это, пожалуй, самый таинственный, самый чарующий из всех голосов леса — «клы-клы-клы»… И затем резкое — «киии!..». Последний звук означает: летевший дятел где-то присел.

Ястреб не пропустит мимо ушей этот крик, но мне однажды посчастливилось быть свидетелем того, как желна реагировала на появленье тетеревятника. Было это в заповеднике над Окой. Дятел по-хозяйски орудовал на березе — черный силуэт его был хорошо виден, — и вдруг на глазах у меня птица съежилась, сморщилась, превратилась в «нарост» на березе. Я оглянулся и увидел высоко пролетавшего хищника. Дятел его заметил раньше меня и немедля, для маскировки, превратился в темный древесный гриб.

Сами дятлы тоже не без греха: могут разорить обнаруженное гнездо. И много раз я видел скворечники с расклеванной задней доской — то дятел добирался до птенчиков.

Характер у всех «дровосеков» порывистый, энергичный, на человеческий взгляд — угловатый. Себе подобных дятел рядом не терпит и даже самочку, с которой вместе растил детей, со своей территории прогоняет. Он удивится, если услышит вдруг чье-то постукивание. Я много раз таким образом вводил этих птиц в заблужденье. Хозяин территории, до этого не обращавший на тебя никакого вниманья, вдруг затихает — слушает. А если стук повторится — сорвется с места выяснить, что это значит.

Раза три приходилось мне видеть, как дятлы купаются — чистят перья в свежем рыхлом снегу. Это делают и другие птицы — вороны, например. Но дятел это делает особо занятно.

Исключительно интересный случай посчастливилось наблюдать американскому фотографу Фрэду Трюслоу. Дерево с гнездом дятлов было сломано бурей как раз в том месте, где было дупло. И дятлы в клювах стали переносить яйца в запасное «спальное» место. Начни об этом рассказывать — не поверят. Но уникальные снимки открывают одну из маленьких тайн лесной птицы.

Фото автора. 6 марта 1998 г.

Петух на продажу

(Окно в природу)

Знаменитое место! В Нью-Йорке я был свидетелем, давали совет, где побывать уезжавшему на две недели в Москву туристу. «Большой театр, Театр кукол, Третьяковская галерея, Казанский вокзал. И обязательно — Птичий рынок!» Да что совет рядовому туристу! Известны случаи, для особ коронованных, для премьеров и президентов просили в «культурной программе» визита в Москву предусмотреть посещение Птичьего рынка, на московском языке — Птички.

Но, конечно, всего приятней не королем или там президентом, а человеком вольным вылезть на станции метро «Таганская» или «Марксистская», проехать чуть на троллейбусе, а потом уж в мощном людском потоке идти на петушиные крики.

В прежние времена было множество разных рынков: мясной, охотный (дичь, грибы, ягоды, рыба), сенной, щепной — продавали дрова и всякого рода изделия из дерева, начиная с грабель, лопат и кончая гребенками, солонками и ложками. От былого остался лишь Птичий рынок. На нем, как и прежде, увидишь всякую живность из леса, а сегодня и «с этажей». И поскольку в генах наших хранится расположенье к собратьям по жизни, посещение рынка — радость. Интересно тут все: живой товар, продавцы, покупатели, общая атмосфера.

Вот петушок. Он оказался на деревенском дворе лишним — два других вполне с делами своими справлялись. Был у Петра один путь — в лапшу, но хозяину петуха стало жалко, вот и привез его в корзине продать. От возбужденья и непривычности обстановки Петро то впадал в меланхолию, то начинал вдруг орать так, что сразу же обнаруживалось: петухов на рынке немало.

Мальчуган, сидящий на плечах у отца, явно видел петухов только в мультфильмах. И для него кукареканье, яркие разноперые куры и желтенькие цыплята были открытием.

— Папа, ну давай купим…

— Но он же спать нам не даст…

Сам папа тоже для себя тут открытие сделал.

— Это что за невидаль в крапинках?

— Это цесарка, — терпеливо объясняет хозяин богатства, тесно сидящего в ящике. — Цесарки родом из Африки…

Следует недлинная лекция, после которой одна из цесарок переходит в руки интеллигентной старушки.

— Где же, бабушка, собираетесь птицу держать?

— А на садовом участке. Вы же слышали, цесарки колорадских жуков поедают…

А мальчишке, сидящему на плечах у отца, по-прежнему хочется петушка.

— Мы его под кроватью будет держать…

Отец понес наследника к гусям. И тот мгновенно о петухе забыл. Гуси — самые спокойные из всего, что сидело и двигалось на базаре. Они философски глядели куда-то поверх человеческих голов и лишь с ноги на ногу переминались.

— Красавцы!

— Да, с яблоками хороши…

На Птичке…

Это были две обычные точки зренья на все живое. Но тут, на Птичке, животные покупаются, как правило, «не для супа» — для удовольствия иметь что-нибудь рядом с собой либо на развод во дворе, на садовом участке, даже на городском балконе.

В «курином» ряду можно увидеть еще индюшек, мускусных уток, кроликов. Разбитного вида барышник продает перепелок. Этих сереньких птичек можно считать одомашненными — держат их в тесноте, получая при этом массу яиц. Старушка в пуховом платке стоит у тазика с мелкими, в крапинку серыми яйцами и произносит негромко одно только слово: «Целебные…»

Как позывные звучат над рынком петушиные голоса, и все время без умолку звенят в маленьких клетках нежные колокольчики канареек, сыплется беззаботный щебет чижей и щеглов. Когда не было радио, магнитофонов и граммофонов, музыку в городском небогатом жилище заменяли певчие птицы. И очень нередкой была в то время профессия птицелова.

Теперь в каждом доме есть говорящий и музыкальный ящик. Однако интерес к птичьему пению не исчез. И есть птицеловы. Я их встречал не только на рынке. Эти маленькие коммерсанты по сути своей — большие любители и знатоки природы. С манками и паутинными сетками лежат они, как на картине Перова, в кустах, подкарауливая стайки лесных маленьких птиц. Большого ущерба природе они не приносят, богатства страсть птицелова тоже не принесет. У любителей этого промысла есть городские профессии, я знал птицелова, работавшего на заводе литейщиком, другой был хирургом…

«Ой, чего только нет!» Это восклицание новичка. Он увидел старушку с внучкой, продающих козу. Увидел в корзине у дюжего мужика хрюкающих поросят, увидел ручную ворону, с которой почему-то захотели расстаться, увидел белочку в колесе, ручную куницу, кота гигантского роста. Маленьких держат за пазухой, а огромных с диковинным обликом — на специальных подстилках. Цена за них — можно свалиться в обморок. Тут продаются неядовитые змеи, голуби, черепахи, кряковые утки для охотников с подсадной, голубые крысы и белые мыши, хорьки, хомяки, ящерицы, кошки разных пород с глазами ласковыми и колючими, как у рассерженных тигров. Толпа обычно — около попугаев. Среди них много маленьких, шаловливых. А есть большие, степенные. В одной из клеток сидит зелено-красное чудо с веселой надписью: «Не говорит, но очень умный!»

Все на этом торжище рассчитано на любителей и стоит недешево. Но есть исключение — котята. Их отдадут за символический рубль, а чаще задаром. Кошка принесла шесть. Куда их деть? В деревне бы утопили еще слепыми.

В городе несут на Птичку — может, кто-то возьмет.

Нельзя перечислить всю живность на Птичке, но еще труднее назвать все, что тут продается для обихода держателей живности. Множество разных кормов для птиц и для рыбок, от зерновых смесей и пресловутого «Вискаса» до рубиновых шевелящихся червячков (мотыля) и крошечных дафний. Все продается в мешочках или меряется коробкой от спичек. Тут же можно купить клетку, корзину, лежак для собаки, какую хочешь посуду, пластиковую кость, беличье колесо, поплавки, удилища, крючки и блесны, одежду для охоты и для рыбалки, бинокль, увеличительное стекло, микроскоп, специальные книги и прочее, и прочее.

И люди тут интересные. Среди птицеловов я увидел плачущего человека. Он выпил и закусывал огурцом. Я пошутил: «С утра-то…»

Оказалось, увидел я человека в беде. Птицелов дома «для себя» держал соловья каких-то непревзойденных способностей к пению. Пел он семнадцать лет, а вчера утром обнаружил птицелов соловья в клетке лежащим лапками кверху — старость, кончились песни! «Какая птица была!»

Привязанность к животным бывает очень большая. Я всерьез посочувствовал старику, и он, благодарный, сказал: «Слушай, я человек вольный — уже на пенсии. Давай на неделе поедем ловить щеглов!»

А по соседству с птицеловом стоит парень и на руке держит ястреба. Птица не продается. Но можно ее вместе с парнем арендовать для поездки за город к новым трехэтажным особнякам и для потехи напускать на ворон — почти что княжеская охота. «Есть спрос?» «Если бы не было, я бы тут не стоял», — с достоинством ответил необычного профиля бизнесмен.

И захотелось мне на прощанье познакомиться с кем-нибудь из особых рыночных знаменитостей. Знакомые мои птицеловы тихо поговорили и дружно выдохнули: «Это Колька! Вот стрижет продавца птичьих клеток». Веселый, цыганистого вида парень ловко орудовал ножницами. «Когда нечего делать, я всех тут стригу. За так. По дружбе». В друзьях у Кольки, как видно, вся Птичка — когда мы искали место, где бы присесть, с Колькой все дружелюбно здоровались.

— Я вас знаю по «ящику» и по газете. Спрашивайте что хотите, но ни фамилию, ни место жительства, пожалуйста, не пишите. Чуть-чуть браконьерствую, и лишняя слава мне не нужна, — сказал Колька, приглаживая черную шевелюру и бородищу, которые он тоже сам перед зеркалом постригает.

На Птичке Колька — специалист по хищникам. В деревне, где проживает, он держит двенадцать хорьков и получает от них около двухсот малышей в год. Если правильно их воспитывать — становятся ласковыми, ручными. И там, где надо всерьез бороться с мышами, заводят не кошку, а, как в давние времена, хорька.

На Птичке Колька появляется — есть товар или нет.

— Птичка — это радость всей моей жизни. Тут много друзей и много всего такого…

— Случается что-нибудь интересное?..

— А как же! Все тут живое, а живое обязательно что-нибудь выкинет. На этом месте в прошлом году грузин большого попугая купил. 300 долларов отвалил. Но нечаянно наступил и отодрал дно у клетки. И «300 долларов» улетели. Что было! Попугай над Птичкой летал и что-то выкрикивал. Потом сел на дерево. И к нему слетелись вороны — знакомиться.

Грузин бегал с причитаньем «Вай! Вай!», рынок хохотал, а попугай снялся и улетел. Куда — неизвестно.

Колька, я понял, выполняет «спецзаказы» для рынка. Кому-то хочется заиметь зайца, кому-то — лисенка, совенка, норку, куницу, енота. Колька берется поймать. И ловит! Даже волчье логово однажды нашел по заказу.

— В армии научился. Служил я на Кольском. Еда у солдат знаете сами какая. Так я весь наш пост ПВО рыбой и зайчатиной обеспечивал. Во как жили!

Очень занятен этот воспитатель хорьков, отменный ловец, знаток повадок животных и веселый, жизнерадостный человек…

Часам к четырем Птичка начинает редеть. Непроданный товар сажают в клетки и ящики. Уже окрестные воробьи слетаются поклевать, что брошено и рассыпано. Но, как и утром, еще орут петухи. Еще кто-то надеется их продать.

Фото автора. 16 апреля 1998 г.

Птицеловы

(Окно в природу)

«Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка — продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток и вот, на рассвете, я сижу в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи…» Не уверен, что два моих спутника повесть о детстве и юности Алеши Пешкова («В людях») читали. Но все, что я наблюдаю в их охоте за птицами, очень похоже на то, что описано Горьким.

Встали рано, при звездах. К нужному месту съехались первыми поездами метро, потом — автобус, а когда двигались к лесу, красное солнце показало макушку из жидких кустов пустыря.

Под ногами хрустко — ночной мороз прихватил неурочный в этом году обильный апрельский снег. И зябко. Согреваясь, почти бежим к зарослям лозняка, ольхи, сорных трав и репейников. Для глаза место не очень приятное, но именно тут сейчас кормятся птицы.

На двух очищенных от снега площадках мои спутники в пять минут развернули свое хозяйство. На землю положили сеть, за шнурок издали дернешь — она накроет присевших птиц. В другом месте тонкую «паутинную» сетку ставят ребром. На нее птицы во время полета натыкаются и запутываются точно так же, как рыбы в воде. Но надо как-то птиц сюда и привлечь. Для этого в нужное место сыплют прикормку — смесь подсолнечных, просяных, конопляных семян. И достают из рюкзаков клеточки со щеглами, чижами, овсянками. Это птицы-манки. На свету, радуясь солнцу, они сразу защебетали, не подозревая, что их голоса должны сюда кого-то привлечь.

На солнышке быстро теплело. Кругом на репейниках, на кустах лебеды запорхали щеглы, коноплянки, чижи. Согреваемся чаем. И вот он первый невольник — нарядный, соблазнительный щебетаньем собрата в клетке щегол.

Висит беспомощно в «паутинке». Точно так же ловят птиц орнитологи. Но там — поймали, надели колечко на лапку и отпустили. Тут же щеглу связывают ниткой крылья и сажают в большую клетку. В рюкзаке, в темноте пойманный успокаивается.

Охота пуще неволи…

Расстеленная на земле сетка сработает, если сядет рядом с ней стайка птиц. Но в бинокль хорошо видно: площадка пуста. А «паутинка» ловит. Чаще всего попадаются большие синицы. Они небоязливы и любопытны. Но их мои компаньоны немедленно отпускают. Не понял — то ли жалеют, то ли товар на рынке неходкий. Но синицы, ловушкой никак не смущенные, снова в нее попадают. Как доказательство мне показывают резвую птичку без одной лапки — поймалась дважды.

В этот раз у охотников нет цели наловить много. Главное, по договоренности на Птичьем рынке, показать мне «процесс». Поэтому мы особо не маскируемся — делаем снимки, говорим в полный голос. Мои спутники — давняя пара ловцов. Понимают друг друга с полуслова. Оба любят охоту страстно. Но характеры разные. Один, явный лидер, незлобно, ритуально друга поругивает: «Ну что ты копаешься, как жук навозный. Я вот третьему крылья связал, а ты все с одним». Напарник невозмутим и даже не отвечает приятелю, тихо, с блаженной улыбкой делает свое дело. «Вот он такой — ни украсть, ни покараулить», — ворчит лидер. А приятель его по-прежнему улыбается и, поцеловав чижа в клюв, сажает в клетку. Он демонстрирует мне манки-свистульки, которыми можно подозвать птицу, но к рассказам не расположен: «Вон Валька расскажет…»

Валька — Валентин Михайлович Шориков — и дело знает, и рассказать о нем может. По профессии он сапожник, но слово «сапожник» ему почему-то не нравится? «Запиши: обувщик…»

Рассказывает об умении сшить любую обувку, но главное счастье жизни сапожника — птицы.

Сорок лет уже ловит. «С первой женой ездили по лесам вместе».

— Были какие-нибудь интересные случаи на охоте?

— А как же. Вот крайняя клеточка со щеглом.

Так вот ее однажды схватил в лапы ястреб-тетеревятник. Он, конечно, сразу сообразил: что-то не так, но бросить клетку не мог — когти заклинило в проволоке. Метров двести с клеткой летел. А еще случай был — на земле к клетке с чижом подкралась мышеед-ласка. Сорока, бывает, поймается. Маленький сокол чеглок гонится за какой-нибудь птичкой и — смотришь — в сетке! Распутаешь, полюбуешься, и, пожалуйста, улетай. Радость не только в ловле, а в том, чтобы видеть, как все на свой лад живет-существует.

Второй ловец «слесарь на пенсии» Виктор Сергеевич Данилин с ниткой в зубах внимательно слушает размышления друга и молчаливо кивает: «Да, да, все так…»

— Беги-ка возьми. Кажется, дрозд залетел, — говорит обувщик. Слесарь, однако, бежать не намерен. Он не спеша идет к сетке, долго там возится и приносит птицу, названье которой я слышу впервые: журбай. «Это вид жаворонков.

Но поглядите, какая красивая пестрая голова. А петь начнет — всех забивает!»

— Ловля птиц — это страсть, — говорит, отхлебывая чай, обувщик. — Бывает, никакая сила меня в городе не удержит. Собираюсь и еду. Помните зиму 79-го — краска от морозов с трамваев слезала, воробьи в метро залетали. 42 градуса! А я ездил, ловил. И тем много птиц сохранил. Они ведь, случалось, на лету замерзали в ту зиму.

Ловля пташек — дело с виду нехитрое. И в самом деле наловить щеглов, чижей, зябликов, коноплянок можно немало. Но, как на рыбалке, один ловит плотвичек и пескарей, а другому щуку, сома подавай, так и тут — почетно поймать птицу неглупую, осторожную, редкую. Короля пения — соловья, по мнению моих знакомых, поймать проще простого. «Он себя голосом обозначит. А уж как его взять — каждому птицелову известно». Трудней поймать певцов рангом пониже, но осторожных — славку-черноголовку, дрозда, варакушку. Трудно поймать спокойного, несуетливого щура, клестов. Не всякому дано взять, например, дрозда черного — в подмосковных местах он редок. И только очень умелый ловец пообещает на рынке заказчику поймать иволгу. Очень красивая! Проходя по опушке березняков, стоит лишь чуть похоже посвистеть иволгой, и она откликается — «родичей близко не терпит». Но как поймать золотую, голосистую птицу? Обувщик признается: «За сорок лет только два раза ловил».

Но есть на Птичьем рынке какой-то Сергей — берется на заказ ловить эту птицу. И ловит. Выслеживает места, куда иволга в жаркое время пить прилетает. И тут, тщательно маскируясь, расставляет тенета. «Работа штучная, дорогая.

И время для ловли короткое. Иволги позже всех прилетают — с них начинается лето. И раньше всех улетают. Ловить надо, когда в гнезде еще птенчиков нет. Иначе — осиротишь… Так что очень непросто исполнить заказ».

Среди почетных заказчиков мои знакомые птицеловы называют спортсмена и писателя Юрия Власова, актера Георгия Жженова, кого-то из знаменитых врачей. Но обычно на рынке покупают щеглов, чижей, коноплянок — недороги, неприхотливы, легко переносят неволю.

Часов шесть просидели мы в апрельских заснеженных бурьянах. Поймали без малого три десятка щеглов, чижей, коноплянок, жаворонков. И уже у прощального костерка Валентин Михайлович Шориков поведал историю, подходящую для окончанья рассказа о птицеловах.

«Было это несколько лет назад. К деревне Матвеевской, по Курской дороге, приехал я ловить соловьев. Поймал четырех. И вдруг слышу пение, от которого даже остановился. Какое-то чудо! Чистота звуков, полный набор коленцев, очередность всего неслыханно четкая. Вот, думаю, для себя, для дома поймать. Вошел в деревню. Слышу, щелкает мой певец в черемуховом кусту садика у воды. Я попросился во двор к старушке. «Соловей-то, говорю, у тебя какой…»

«Да, милый, веселит душу уже пятый год. В сельсовет ходила, чтоб приструнили мальчишек с рогатками». Как же, думаю, соловья мне этого изловить? Попросил я старушку воды принести. Пока она, кряхтя, вышла из сеней с кружкой, я успел поставить лучок с насадкой из мучных червяков. Говорим со старухой, и вдруг слышу — щелк! Сработала западня. Когда хозяйку дома что-то отвлекло в сени, я подскочил к кусту и скорее добычу — за пазуху. Мой соловей! Как пел! Посадил его в клетку, а он, услышав вблизи соперника, и в клетке залился песней. Сердце у меня прыгало от восторга.

Приехал домой, не нарадуюсь — поет! Две недели я слушал. А потом вдруг стала меня какая-то грусть посещать. Представил я старый деревенский домишко, сад, куст черемухи, бабку на скамеечке во дворе. И вдруг почувствовал, что я ее обокрал. У нее, может быть, это была последняя радость в жизни. День, другой — места не нахожу. Решил: поеду, выпущу, перед старухой покаюсь. Но, как нарочно, дела из города не пускали. Мне было известно: соловьи находят родные места, и решил певца я выпустить прямо в Москве — будь что будет. А через несколько дней — вода подмывает — захотелось узнать: прилетел или не прилетел?

Сошел на станции — и прямо в деревню, к знакомому саду. И уже издали слышу — поет! Опять постучался в избу — воды попросил. «Поет, говорю, соловей-то…»

«Да, милый, опять запел. А недели две почемуй-то молчал. Голос потерял, что ли. И вот разыгрался. Вчера с другого конца деревни подружка приходила послушать».

Мысленно у старухи попросил я прощенья. И поехал домой счастливым. Вот такие дела случаются в жизни».

Фото автора. 24 апреля 1998 г.

Черный ангел — горилла

(Окно в природу)

Горилла спасла ребенка, упавшего сверху в каменный ров зоопарка… Рассказ о поразительной этой истории начнем издалека — с Камчатки и Африки.

Три года назад мы наблюдали летом медведей на знаменитом Курильском озере. Они ловят там рыбу. Жили мы в палаточном лагере.

Вечером, после фотосъемок и наблюдений, собирались все у костра, и тут однажды увидел я незнакомого худощавого человека лет шестидесяти. Бросив охапку хвороста, он представился:

— Джордж Шаллер…

— Уж не сам ли знаменитый?..

— Тот самый, — приветливо улыбнулся наш новый знакомый.

Джордж Шаллер… В мире биологов это звезда первой величины. Объездил всю землю. Выполнил много пионерских исследований в познании поведения разных животных, автор нескольких замечательных книг. У нас широкой публике известен книгой «Год под знаком Гориллы». На Камчатку прилетел, «чтобы заняться медведями».

Беседу вечером у костра начали мы с медведей, но постепенно разговор пошел о гориллах.

Шаллер был первым зоологом, прожившим год рядом с гориллами, и его описания жизни этих животных стали сенсацией. Многие годы рассказы о ближайших родичах человека леденили кровь: кровожадны, свирепы. Облик горилл этому соответствует. А Джордж Шаллер поведал: рассказы эти — досужие выдумки. Скрыто живущие в зарослях тропических африканских лесов гориллы — животные растительноядные.

Зубы-клыки у горилл есть, и, подобно шимпанзе, они, вероятно, способны прихватить в зарослях мелкую живность, но ни Шаллер, ни американка Дайон Фосси, наблюдавшая горилл вслед за Шаллером тринадцать лет, не увидели это ни разу.

Изначально немногочисленные, гориллы находятся сейчас на стадии исчезновенья с лица земли. Один из подвидов — горные гориллы — насчитывает менее трехсот особей, но и те сохранились лишь в малодоступных лесах на высоте более трех тысяч метров. Они постоянно страдают от браконьеров, от беспокойства многочисленных киногрупп, настойчивых туристов, от военных действий в этом районе.

Живут эти громадные, черные, с безволосыми лицами существа семейными группами. Во главе гарема — опытный сильный самец. Радом с ним — несколько преданных самок, подрастающие конкуренты самцы и молодняк.

Вожак — огромная обезьяна — весит столько же, сколько весят двое достаточно рослых мужчин, — 170 килограммов. Самки весят в два раза меньше. Большая сила предполагает бесстрашие. Гориллы, однако, пугливы и всегда спасаются бегством, которое прикрывают самцы.

Вожак при этом издает воинственный вопль и, как в барабан, бьет себя в грудь. («Эти звуки можно услышать за километр».) Назначение ритуала — напугать соперников из других групп, а также всякого, кто поднялся в наполненные туманами горные джунгли.

Все, кто решился к гориллам приблизиться или среди них оказался случайно, предупреждают: нельзя встречаться с обезьянами взглядом. Все животные прямой взгляд воспринимают как вызов. У горилл же этот момент имеет значенье особое. Шаллер и Фосси это подчеркнуто подтверждают.

Терпеливые наблюдения издали и постепенное приближение к группе горилл, подражанье их звукам «спокойствия», демонстрация питания травой делают наблюдателя «другом горилл». Дайон Фосси за тринадцать лет жизни среди горилл гор Верунга пользовалась полным доверием нескольких групп обезьян. «Некоторые даже с любопытством прикасались ко мне, пытались заигрывать, хлопая веточкой по спине. Одна горилла любила копаться в моем рюкзаке, с любопытством разглядывая фотокамеру, объективы, бинокль. В бинокль обезьяна, подражая мне, даже научилась смотреть, но подносила его к глазам обратной стороной и очень пугалась мгновенного и волшебного «удаленья» сородичей».

В каждой группе (от пяти-шести до десяти особей) царит порядок, строго оберегаемый вожаком. Своими правами миловать и наказывать, общаться с самками вожак ни с кем не поделится. Но и обязанностей у него много. Лишь увечье или старость заставляет патриарха уступить свой ранг более молодому. Вожаком может стать его собственный сын.

Замкнутая жизнь в группе приводит к кровосмешеньям с явными признаками наследственных дефектов — косоглазием, сросшимися пальцами. По этой причине гориллы давно бы вымерли, но эволюция позаботилась о механизме поведения, все же предупреждающем кровосмешенье. Во-первых, существует жесткое табу на спаривание сына с матерью, и, во-вторых, члены группы по сложным причинам могут покинуть сородичей, и с конфликтами либо без них примыкают к другому семейству.

Они могут потом встречаться с прежними из друзей, радоваться этим встречам, но вожаки не приветствуют беспорядочные общенья и стремятся их пресекать. Многие самки хранят верность своему повелителю до конца своих дней. И вожак это ценит. «Одну слабеющую от старости обезьяну вожак постоянно поддерживал — старался умерить скорость при переходах, останавливал группу, чтобы ослабшая могла отдохнуть, и на ночлег располагался радом, хотя давно уже не спаривался со старушкой».

Живут гориллы предположительно лет пятьдесят. Но болезни, простуды, междоусобные стычки групп и постоянные стрессы многим жизнь укорачивают. До восьми лет горилла — ребенок. После этого срока самка-горилла может рожать. Самцы созревают позже — в тринадцать лет. Для них наступает время либо оттеснить вожака, либо искать свое счастье в чужой группе или создавать группу новую, начав с малого: завладеть одной самкой. На голове, плечах, спине у самца со временем появляется некое подобие седины. Наблюдатели называют этих горилл «серебряноспинными». А для членов семейной группы — это знак мужской зрелости.

Малыши в каждой группе — предмет особой заботы матери, но также всего семейства, не исключая и вожака.

«Я однажды заметила: «серебряноспинный» щекотал малютку длинной травинкой. И это обоим доставляло явное удовольствие». Нежность. Но в то же время замечены случаи уничтожения малышей. Почему это происходит, пока не ясно: стресс, «выбраковка» слабых, домогательства самки самцом или что-то еще? Есть улики — убитого пожирают.

Обитают гориллы на облюбованном месте до тех пор, пока остается растительный корм. Поедают его не спеша, с отдыхом, совершая за день передвижения всего на четыреста — пятьсот метров. Молодежь при этом забирается на деревья и ведет себя с ловкостью циркачей.

Взрослые тоже могут забраться наверх, но чувствуют себя для этого грузноватыми — предпочитают кормиться и отдыхать на земле, делая из травы нечто, напоминающее гнездо.

В отличие от шимпанзе, умеющих при добывании пищи и столкновениях групп манипулировать палками, камнями, тонкими веточками, гориллам орудийная деятельность не знакома, что как будто ставит их в развитии несколько ниже шимпанзе. Но все наблюдатели сходятся во мнении: гориллы сообразительны, находчивы, любознательны, предсказуемы, недолго хранят обиды. Словом, это братья наши, хотя и не меньшие по комплектации.

Возможно, что обитанье в лесах, мокрых и сумрачных, сформировало облик самой крупной из обезьян. В отличие от резвых, веселых и плутоватых шимпанзе гориллы выглядят страшноватыми монстрами. И противникам эволюции, наверное, неприятно подумать, что человек и это «лесное страшилище» имеют один родовой корень.

И, наконец, история, случившаяся в позапрошлом году в Чикаго… Гориллы тяготятся неволей, но в зоопарках живут и даже размножаются. Приходится, правда, создавать условия, к которым они привыкают на воле. Висят в зоопарке лианы, из специального устройства время от времени льется «тропический дождь».

Этим желанным комфортом наслаждалась однажды девятилетняя горилла Винти. Она равнодушно поглядывала на толпу людей, стоявших возле ограды просторного обезьянника. Винти не ведала, что через десять минут она станет большой знаменитостью в человеческом мире.

Одна из матерей проглядела момент, когда трехлетний ее карапуз ускользнул и с проворностью обезьянки одолел метровой высоты бамбуковую ограду, возведенную вокруг бетонного рва, где ходили гориллы. На гребне ограды мальчишка не удержался и с высоты восьми метров упал на бетонные декорации скал. Все произошло так быстро, что люди пришли в себя, когда увидели лежавшее внизу, как кукла, окровавленное тельце в белых штанишках и красной майке.

— О, Господи, ребенок среди горилл! — закричала одна из женщин. Толпа пришла в ужас, мгновенно вспомнив «Кинг-Конг» и другие фильмы с обезьянами-монстрами. Мать мальчишки, потеряв сознанье, упала.

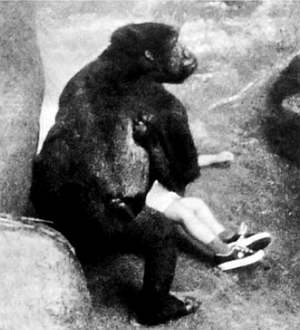

А что же внизу у горилл? Винти в этот момент искала блох в шерсти своего годовалого отпрыска. Она первой среди горилл увидела неподвижно лежавшее тельце и, не оставляя своего малыша, немедленно устремилась к мальчонке. С ужасом наблюдавшие это люди затаили дыхание. А Винти подняла мальчика и стала покачивать на своих волосатых руках.

Еще пять горилл во главе с огромным «серебряноспинным» самцом немедленно пожелали узнать о случившемся. Но Винти показала собратьям, что будет защищать малыша. И обезьяны остановились…

Пяти минут служителям зоопарка хватило, чтобы выручить мальчика из беды. И все закончилось благополучно — через четыре дня неосторожного шалуна вполне здоровым выписали из госпиталя. А Винти мгновенно стала мировой знаменитостью.

Ее биография такова: родилась в зоопарке, но скоро лишилась матери. Попечительство над малышкой взяла на себя медсестра Клара Джонсон. Как видно, воспитанье гориллы было разумным. В звездный час своей жизни она проявила сильный материнский инстинкт и спокойствие, которые можно в пример привести даже людям.

«Звездный час» Бинти.

Фото из архива В. Пескова. 30 апреля 1998 г.

Майский прелестник

(Окно в природу)

С детства помню эти удивительные вечера в мае. Уже схлынуло половодье. Дни становятся все теплее. Появилась щетинка травы. Зеленый дым первой древесной зелени начинает густеть. И вот однажды тихим вечером, уже в сумерках, слышишь вдруг характерное гуденье. Жуки! Жуки летят на ивы со всех сторон.

На фоне быстро темнеющего неба их еще можно увидеть. А в потемках по звуку определяешь: летит… Кидаем вверх кепки, сбиваем желанного летуна веткой зелени, толчком стряхиваем с молодых верб.

Тихо, тепло. Лягушки квакают в темноте. А мы охотимся на жуков. Зажатый в ладони пленник приятно ее щекочет. Если поднести кулак к уху — слышишь веселящее сердце царапанье. А посадишь жука в спичечный коробок — царапанье уже гулкое. У лампы разглядываешь жука. Симпатичное существо — чистое, шоколадного цвета с белым пушком у брюха, цепкими лапками и какими-то странными щетками впереди головы. Ложишься в постель — кладешь коробок с жуком под подушку, но так, чтобы слышно было царапанье, и засыпаешь с воспоминаньем пережитого вечером.

В Палермо, итальянском городе, знаменитом сицилийской мафией, на важной международной встрече познакомился я с прокурором — человеком, кому законом предписана война с преступниками. Но главной темой нашего разговора оказались жуки, и не в переносном смысле (слово «жук» очень точно характеризует некоторых людей), а в самом обычном.

И я вдруг узнал: прокурор — страстный собиратель жуков. Было о чем поговорить! Я рассказал, как в детстве ловил майских жуков. Оказалось, эта радость мальчишек известна и прокурору. Когда кончились говорения в зале, мой новый знакомый сказал: «Едем ко мне домой!».

И я увидел коллекцию жуков прокурора. Несколько комнат в большом его доме были заставлены шкафами, а в них — несколько сотен выдвижных низких ящичков, а в ящиках — приколотые булавками жуки. Не помню, сколько тысяч их было. Но прокурор сказал, что частная его коллекция — вторая в мире по ценности.

Майский жук, в несколько раз увеличенный.

«Сейчас я покажу общего нашего с вами любимца». И я увидел сухое, чуть полинявшее тельце майского летуна.

А потом увидел множество разных жуков. Увидел какую-то знаменитость величиною — с маковое зерно, но с усами, жука-голиафа величиной с воробья и еще большего — некоего «дровосека», положили карандаш рядом — жук оказался длиннее. Тут были жуки с хоботом, с рогом, с усами, вдвое превышавшими длину тела. Великое разнообразие форм, красок и величин! «Вот за этим я охотился в Альпах, за этим ездил в Бразилию, но большую часть получил, меняясь с такими же чудаками, как я».

— Вашей коллекции нет цены…

— Да, она действительно дорогая, — скромно сказал прокурор, — но всех жуков, увы, собрать невозможно.

Сколько их всего на земле? Открыто и описано энтомологами около трехсот тысяч.

Но каждый год открывают тысячи новых. Полагают, всего жуков на земле примерно полмиллиона видов. Среди этого сонма — жуки большие и малые, усатые и безусые, невзрачные и сверкающие, как драгоценные камни. Назовем лишь несколько личностей, характерных и многим знакомых.

В России счастливцы могли увидеть самого крупного из знаменитостей наших мест — жука-оленя. Увы, стал редок! Но там, где растут дубравы, можно увидеть на ветках двух «бодающихся» великанов. Каждый старается огромными рогами сковырнуть противника с дерева на землю. Жуки-усачи (когда бегают, отводят усы назад) — тоже древолазы и древогрызы. На деревьях же можно увидеть и синевато-зеленых маек. Многие знают, как они пахнут. Но они вдобавок и ядовиты — на руках могут возникнуть язвы. Однако летучие мыши, ежи и некоторые птицы поедают жуков без вреда для себя.

Глянем теперь под ноги. Красный в черных пятнышках жук под названием божья коровка известен каждому. Ценим человеком за поедание на растениях тли. Не скрытен. Не торопится убежать. «Это я, божья коровка!» — яркой окраской предупреждает о своих свойствах.

Птица, однажды жуком соблазнившись, вторично уже не клюнет — ядовит. На огороде божья коровка может встретиться с жучком, по родословной не здешним. Она покрупнее божьей коровки и тоже ярко окрашен: по темному — желтые полосы. Но этого щеголя огородники проклинают — может оставить без урожая картошки. А есть специалисты по хлебу, например, жук-кузька…

Что касается пищи, то, кажется, на любое органическое вещество есть потребитель среди жуков. Древесину грызут превосходно, корни растений личинки жуков объедают, нагуливая большое мясистое тело. Есть жуки-хищники, например, все та же божья коровка или (на юге) большие быстроногие жужелицы, способные сожрать и другого жука, и червя, и улитку. Жук-плавунец — водяной хищник: рыбу и любую другую живность ловит очень умело. Есть жуки, которым подавай лепестки цветов, а других интересует исключительно только навоз. Причем одни поедают его на месте (переверните палкой коровью лепешку — увидите), другие скатывают шары и, укрывшись от завистливых родичей, поедают свою добычу украдкой (жук-скарабей). Есть жуки-трупоеды и есть пожиратели только цветочной пыльцы, одним подавай свежую зелень, другие возятся в земляном перегное…

Как видим, любое «хлебное место» непременно какой-нибудь жук занимает. Все в природе утилизируется, перемалывается, возвращается в землю в соединениях, дающих новую волну жизни.

Сами жуки — тоже добыча вожделенная для очень многих: для птиц, ящериц, барсуков. Сбросят с жука хитиновое покрытие и едят. А то и вместе с броней потребляют — в помете барсуков, как драгоценные камни, сверкают временами надкрылья разных жуков.

Понятное дело, жуки, каждый по-своему, стараются от врагов увернуться — маскируются, улетают и убегают, прячутся в щели или же притворяются мертвыми — поди разыщи упавшего в траву жука-притворяшку.

Вернемся теперь к майскому обольстителю ребятишек. Вот он перед вами на снимке в увеличенном виде — глазастый, мохнатенький, с замечательными пластинчатыми усами. Этот обонятельный орган имеет пятьдесят тысяч чувствительных клеток, помогающих жуку на значительном расстоянии по запаху отыскивать себе подобных.

Майские «фестивали» жуков — не что иное, как свадьбы, где особи разного пола находят друг друга и спариваются. До первой зелени, пройдя стадию куколки, они тихо-смирно сидели в земле. И вот, словно бы по команде, вылет. Их может быть и немного. Но через три-четыре года повторяются вылеты массовые.

Бывает, полчища жуков облепляют деревья. И то, что радует ребятишек, совсем не радует садоводов и лесников. Прорва жуков на свадьбах пирует, и на этом пиру от деревьев остаются лишь голые ветки.

О числе жуков в годы массовых вылетов говорят такие вот цифры. В 1886 году в Саксонии (данные Брема) собрали и сожгли три тысячи тонн жуков (более миллиарда голов). В последние годы число жуков повсеместно снизилось — химикаты! Но в той же Саксонии уже в наше время собрали однажды восемь миллионов хрущей (так иногда называют майских жуков). Нетрудно представить наносимый этой армадой вред. К счастью, массовый вылет хрущей бывает не ежегодно, что объясняется циклом развития этого колоритного насекомого.

После майских гуляний жуки-самцы погибают. Самки тоже. Но перед гибелью они забираются в рыхлую землю и откладывают до семи десятков мелких яичек, из которых дней через тридцать — сорок появляются личинки и сразу же принимаются за еду. В отличие от жуков личинки обгрызают корни деревьев и делают это столь беспощадно, что дерево может засохнуть.

Садам и лесу личинки приносят больше вреда, чем сами жуки.

На хорошем корме личинка быстро растет и превращается в большое мясистое существо длиною в шесть сантиметров — в полтора раза больше жука. Такие находки в земле — пир для крота и радость для рыболова.

С холодами личинка забирается глубже в землю и замирает, а весной опять начинает обгладывать корни. Через три года грязновато-белое пухлое существо превращается в куколку, которая, в свою очередь, становится постепенно жуком. Дождавшись майского теплого вечера, жуки из земли выбираются и летят на свой свадебный праздник, длящийся около месяца…

Постепенно к жукам привыкают. Но первый их вылет всегда волнующ. Он совпадает с началом зеленой весны. Следите! Вылет жуков кое-где уже начался.

Фото из архива В. Пескова. 8 мая 1998 г.

Таежный тупик

Отшельница Агафья Лыкова рисует!

Жизнь под луной

Весна и в Саяны в этом году опоздала. На горах лежал снег. Еловый лес при сиянии солнца казался нарисованным тушью, а березовый был прозрачен и чист. Весенние воды не замутнили текущего в Абакан Ерината. Но огород на склоне горы уже был без снега. От рыжей земли шел пар. По картофельным бороздам бегала, возможно, только что прилетевшая трясогузка, и над желтыми пуховичками ивы порхали нарядные бабочки.

— Это ты тепло нам привез! — по обыкновению шумно приветствует Ерофей и алюминиевым гребешком приводит в порядок косматую бороду.

Ерофей потерял ногу. И я впервые вижу, как трудно ему на протезе идти по талой, вязкой земле.

— Да, бегал когда-то лосем по этим местам, — говорит он, угадав мои мысли. — Но ничего, ничего, как-нибудь…

Второй мужик из встречающей меня троицы, с ружьем, патронташем и туго повязанной на голове от майских клещей косынкой, круглолиц и очень похож на гольда Дерсу Узала. Это художник из Харькова Сергей Усик. Обстоятельствами жизни он, так же как Ерофей, прибился к таежному очагу. Особо я расскажу об обоих. Главновстречающая тут — Агафья. Не грустна. Посвежела лицом. Но, как всегда, с ходу жалуется на здоровье.

— Ноги болят — то одна, то другая. И немочь…

На Агафье, как водится, резиновые сапоги и новая без воротника одежонка из серой материи.

— Плед-то помнишь? — Агафья с гордостью показывает черную подкладку самодельного пальтеца. В прошлом году я привез ей подарок шведки, читающей нашу газету, — шерстяной плед. Агафье он очень понравился. Зиму она укрывалась этой теплой вязаной шалью, а к весне приспособила для подкладки.

Ишо я стол новый сделала… повела показать свой столярный шедевр, прочно стоящий около печки на раскоряченных ножках.

— Агафья, ты все умеешь. А что ты делаешь с удовольствием и к чему душа не лежит?

Выясняется: любит собирать кедровые шишки, любит тесать топором, ножом что-нибудь резать. Ей одинаково хорошо удаются берестяные туески, ловушки для бурундуков и стоящие на двух столбах срубы-лабазы.

— Коз доить не люблю, — вдруг признается она, подумав.

Обходим с Агафьей двор. Все тут на месте. Белый козел, принюхиваясь, подозрительно смотрит на мир. Две козочки хрумкают ветки ивы. Кошка шмыгнула в лес из сеней. А собаки Ветка и Тюбик подобострастно валяются на земле, повизгивают, полагая: с приездом гостя перепадет им что-нибудь, кроме надоевшей картошки.

У курятника Агафья заговорщически манит пальцем и достает откуда-то сверху припрятанное яичко размером меньше, чем голубиное.

— Петух несется…

Ошеломленный столь необычным явлением, разглядываю яйцо.

— Агафья, петухи не несутся…

— А мой несется! Уже шестое из-под него беру. Желтка нет, один белок…

— Петух ни при чем. Это куры вводят тебя в заблужденье. И причины — в скудной кормежке.

Тут я вспоминаю об особом подарке, который вез из Москвы. Мой друг журналист Леонид Плешаков после рассказа о здешних курах, ворующих друг из-под друга яйца, почти год собирал яичную скорлупу. Агафье не надо было объяснять ценность подарка. Размяв в ладонях ломкий продукт, сыпем курам. В две минуты белый от скорлупы уголок во дворе становится чистым. Агафья соглашается: курам надо давать и другую еду, кроме зерна, но что касается мелких яиц без желтков, остается уверенной: это несется петух. Она уходит в избу и возвращается с берестяной коробочкой. Положив в нее вату, туда же кладет яйцо.

— Покажи знающим людям. Это — петух…

На мешок с гостинцами из Москвы таежные мои друзья глядели, как дети глядят на торбу отца, прибывшего с ярмарки. Когда гостинцы пошли по рукам, Ерофей зашумел:

— А мы?! Сергей, бери-ка ружье, вон там, в углу огорода, держатся рябчики. Я отправляюсь картошку варить, а ты, Агафья, хлопочи о березовом соке!

Оцинкованное ведерко белело возле крайней березы у огорода. Сок лился уже через край. День был жаркий. Напиться хотелось прямо на месте, но я уже знал: стороннему человеку прикасаться к ведру нельзя — «опоганенную» посуду придется выкинуть.

«Таежный квас» Агафья разливала по кружкам на столе, сооруженном перед избушкой, где живет Ерофей. Сверху, с конца огорода, послышались выстрелы.

— Три патрона извел, значит, хотя бы одного сбил, — сказал Ерофей.

Сергей вернулся действительно с одним рябчиком, и трое хозяев стали весело обсуждать, как лучше для гостя приготовить дичину.

Ужинали уже в сумерках. С заходом солнца сразу почувствовалось: зима из гор еще не ушла. Пришлось потеплее одеться и почаще бросать поленья в костер. Но пел уже соловей. Перекликались за огородом дрозды. И монотонно пикала какая-то из ночных птиц. Под эти звуки почти до полуночи шел разговор о том о сем — о новостях «из мира» и о том, что с прошлого лета случилось тут у Агафьи.

Осенью вертолет забросил Агафью на Горячие ключи, и она там жила три недели — «лечила суставы», оставив на хозяйстве Сергея.

Зима была малоснежная и суровая — в одной из ям померзла картошка, но было много ее в другой яме — хватило на еду и посадку. Огород со дня на день начнут лопатить, а картошка уже две недели прорастает, насыпанная на полу в избе у Агафьи. Домашняя живность осталась прежней, но Агафья колеблется: оставлять ли коз в зиму либо порезать? «Трудно заготавливать корм…»

В еде скудности не было. Картошки вволю. Есть запасы крупы. Регулярно пекут тут хлеб.

Поймали осенью и засолили несколько ведер рыбы. Яйца и молоко — лакомство. Охотой можно было бы добыть и мяса, но Ерофей с протезом по тайге не ходок, а Сергей — горожанин, у него охота получается только на рябчиков.

Мне Агафья в письме просигналила: «Батарейки для фонаря нужны. А свеч не вези. Лучше — подсолнечного масла». Опытным путем тут убедились: масло для лампочки с фитилем в два раза выгоднее свечей. К тому же маслом можно сдобрить картошку. Делают это, правда, лишь мужики. Агафья «мирскую еду» по-прежнему отвергает.

Мирская жизнь в этом краю всегда залетная, всегда случайная. При страшной дороговизне вертолеты изредка все же над здешней тайгой летают — на Горячие ключи привозят шахтеров, военные люди изучают следы паденья в этих местах одной из ступеней ракеты, пожарные изредка летом летают. Почти каждый вертолет непременно сделает крюк и сядет «возле Агафьи» хотя бы на час — кто навестить по дружбе, кто любопытства ради. Шум приближающегося вертолета тут всегда радует — можно перекинуться словом с человеком «из мира», о чем-нибудь попросить, передать письмецо.

За «отчетный год» из визитеров запомнились трое.

Один (слава богу, не с нарочной, а с попутной машиной) привез для Агафьи паспорт. Чиновники в Абакане, решившие, что жизнь человека без бумажки с печатью на этой земле немыслима, попали в неловкое положенье — Агафья паспорт взять решительно отказалась. А ведь было написано (при миллионных тиражах «Комсомольской правды»), что секта старообрядцев, к которой принадлежат Лыковы, со времен Петра Первого не приемлет ни бумаг, ни печатей, ни денег, ни какой-либо службы царям. В эти неприятия, правда, жизнь постепенно вносит поправки.

Картошку, которую стали насаждать при Петре, староверы бегунского толка называли «многоплодным блудным растением», а для Лыковых она стала главным продуктом питанья. В первые посещенья любопытства ради я показал Агафье и Карпу Осиповичу бумажные деньги — отшатнулись, как будто я достал из кармана змею. А в прошлом году три денежные бумажки Агафья приняла уже с благодарностью и в этот раз шепнула, на что потратила, — «привезли два мешка муки и сети для рыбы».

Хорошие воспоминанья о себе оставил тут кемеровский губернатор Аман Тулеев, заглянувший, облетая «епархию», в уголок хакасской тайги. Агафья расплылась в улыбке, рассказывая о разговорах с Тулеевым. Припомнила все, что расспрашивал он и что сама она говорила. Наверняка хорошо уже понимая, кто есть такой «губернатор», Агафья явно для удовольствия еще раз услышать, как велика должность у нового ее друга, попросила и меня объяснить мудреную службу. «Хороший человек, добрый…» Чтобы эти свои слова подтвердить, Агафья принесла к костру из избы послание от Тулеева к 8 Марта.

Попутный вертолет доставил конверт заранее вместе с букетом цветов. Это Агафью растрогало и удивило: «Зимой — цветы…» Посланье она прочла нам внятно, даже торжественно, явно гордясь новым другом.

— И еще прилетал сюда Макаревич, — сказал Ерофей. — Прилетал поглядеть на Агафью.

Кто такой Макаревич, Агафья, конечно, не знала. Мужики же по поводу этой встречи, видно, в который раз пошутили: «И звезда с звездою говорит».

Сложно устроена жизнь. Макаревича в Абакане и Новокузнецке хватали, наверное, за полы поклонницы, просили автографы — звезда!

А сам Макаревич пожелал увидеть Агафью — тоже в некотором роде звезду. И неизвестно еще, какая из этих звезд на небосклоне известности более яркая.

Сознает ли Агафья необычность своего положенья? Вполне сознает. Думаю, отчасти по этой причине несет она тяжесть таежного одиночества — не переселяется к родственникам. Там она будет как все. А сюда к ней даже вот губернатор цветы прислал.

Ну а два мужика, как они оказались тут, при Агафье?

Ерофей, потеряв ногу, в нынешней жизни, при жалкой пенсии и неполадках в семье, вынужден был мучительно размышлять: куда прислонить голову?

Оглядываясь на прожитое, лучшие свои годы он видел в этих таежных местах — работал бурильщиком, охотился, двадцать лет состоит в дружбе с Лыковыми, много сделал, им помогая. И потянуло Ерофея в тайгу.

Без ноги таежник почти беспомощен. Это Ерофей хорошо понимал и два раза прилетал сюда осмотреться, себя испробовать. «На стажировку», как он пошутил в разговоре. И вот перебрался сюда на житье. А чтобы было житье осмысленным, решил пчеловодством заняться. Побывал у горных пасечников, прочитал кое-что и прошлой осенью явился сюда с пятью ульями. Тут зимовал. Сам выдюжил, а пчелы — нет. В зиму по незнанью или по недогляду пчелы пошли с запасом падевого меда. А это, пчеловодам известно, негодный корм для зимовки. Пчелы погибли. Только в одном улье теплится какая-то жизнь, и я застал Ерофея за тревожным наблюдением: будут пчелы летать или нет? Нужна ему матка с расплодом. Понимая серьезность его положения, обещал я добыть ему матку и переправить. (И все получилось. Сразу я позвонил в Абакан Николаю Николаевичу Савушкину. Он съездил в Шушенское к знакомому пчеловоду А. Н. Зиненко. Добрый человек, узнав, в чем дело, сказал: «Берите весь улей!» И успел уже Николай Николаевич переправить улей по назначенью.)

В тяжелом положении Ерофей. Несчастья почти всегда толкают человека к богоискательству. А тут и искать нечего: Агафья — агитатор очень настойчивый. Уже отпустил Ерофей Сазонтьевич «староверческую» бороду, уже внимательно слушает толкованья Агафьей книг.

Полное обращенье в «истинное христианство» задерживается пока вольным, «мирским» обращением Ерофея с посудой. Но, кажется, он уже на твердом пути в староверы.

Сергея-художника тоже прибило сюда мутной волной нынешней жизни. Учился в Харькове живописи, потом занимался коммерцией, но сильно был ею ушиблен и решил «оттаять» в тихом, спокойном месте. Свою часть таежного хлеба зарабатывает картинами, которые пишет на сколках кедра. Одну подарил губернатору. Тот не захотел оставаться в долгу и снял с руки дорогие часы. Сергей показал мне их с гордостью.

Сюда первый раз по тайге художник пришел пешком, чем сразу расположил к себе и Агафью, и меня тоже. Зная, как труден путь сюда по горам, я стал расспрашивать, как все было, но Сергей ничего особого в семидневном одиночном переходе не видит. «Детство прошло в Иркутской области. Тайгу я знаю с пеленок, причем тайгу северную, более суровую, чем здешняя».

Как прожила троица год? Нормально, притом что во всякой маленькой группе людей в изоляции почти всегда возникают трения, часто с драмой в конце. Трудовые обязанности тут поделили в соответствии с силами и здоровьем.

Сергей, как самый крепкий, помогал Агафье ставить ловушки на рыбу, носит воду с реки, участвует в огородных делах, добывает корм козам.

Агафья хотела, чтобы Сергей коз еще и доил, но тот уклонился: «Все-таки не мужская работа, да и краски забывать я не должен».

Житье коммуной для троицы невозможно. Мешают религиозные тонкости, разные вкусы в еде, привычки. Каждый печет свой хлеб, варит свою кашу, по трем тропинкам в разные стороны ходят в тайгу по нужде. Живут в трех хижинах. Поначалу мужики обосновались в одной, но разные характеры и привычки скоро дали о себе знать. После откровенного разговора разошлись, не испортив важных тут дружеских отношений. Сергей поселился в срубленной у реки баньке. Ерофей остался в избе. Надолго задержаться тут мужики не планируют. Сергей собирается жить до зимы, Ерофей судьбу свою хочет связать с пчеловодством, будет искать для этого подходящее место в горах и надежного компаньона. А пока живут, как трое хуторян, — ходят друг к другу в гости, делят труды и заботы.

Агафья потихоньку мне на соседей, ворча, пожаловалась. Но, зная лыковский непреклонный характер и строгость лыковской веры, этим, по большей части смешным, претензиям можно было лишь улыбнуться.

У костра вечером, перебивая друг друга, «хуторяне» рассказывали о визитах к жилью обитателей здешней тайги. Животные почти не встречаются тут с человеком, и жилье со специфическими запахами и звуками останавливает их вниманье. Медведи постоянно ходят вблизи, появляются даже на огороде. К счастью, этого зверя легко напугать. И Агафья повсюду развесила красные тряпки, ведра и прохудившиеся кастрюли, чтобы немедля можно было ударить в набат. «Они усираются…» — простодушно рассказывает Агафья о реакции медвежьего организма на внезапный испуг.

Кроткая кабарга минувшей зимой, забредя на усадьбу, долго по ней ходила, зашла, по следам было видно, даже в предбанник к Сергею.

Ястреб ухитрился уволочь курицу со двора. А филин порешил кошку. Мне показали дерево, на котором филин любит сидеть. Как сцапал он ночью кошку, никто, конечно, не видел. Кости ее и перышко филина нашли на камнях у реки. Теперь Агафья каждый вечер созывает кошек под крышу, соблазняя их молоком.

И неделю не страх, а нечто вроде развлечения в монотонно текущую здешнюю жизнь в январе привнес откуда-то вдруг появившийся волк. Агафья увидела его из окошка — «Упирался, тянул зубами из-под лабаза мешок с овсом» — и сейчас же постучалась в избу Ерофея. Тот успел пристегнуть «люминевую ногу» и вышел с ружьем к обрыву. Но патрон оказался заряженным дробью — с расстояния в двести метров выстрел зверя лишь напугал.

Волк убежал, но снова вернулся и опять почему-то к мешку с овсом. Ерофей снова «дал выстрел», но зверь продолжал рыскать поблизости. Ночью во дворе он копался в помоях, гремел кастрюлями, не обращая вниманья на неистовый лай собак. На речке волк сдернул с проруби старое одеяло (Агафья кладет его, чтобы прорубь не замерзала). Неделю продолжалась опереточная осада жилья странным зверем. «Когда пилили дрова — жгли костер для острастки. Вечером я выходила во двор с фонариком». Странный волк исчез так же неожиданно, как появился.

У костра говорили еще о разных зверях и птицах. Самыми ненавистными для Агафьи были всегда тут норки («поганят в ловушках рыбу»), кедровки (конкуренты по сбору орехов), бурундуки и кроты (а может быть, водяные крысы?), для которых очень привлекателен огород. А любимцы тут — трясогузки (раньше всех по весне появляются) и «польские петушки». По описанию и по звукам, какие изобразила Агафья, я понял: залетают в тайгу удоды.

А поздно вечером, когда луна выплыла вверх из-за кедров на простор неба, Сергей сбегал вниз в свою баньку и вернулся с трубой-телескопом. В середине зимы на месяц Сергей удалялся в свой Харьков. Вернулся с гостинцами и вполне серьезным прибором для гляденья на небо. Момент опробовать телескоп был выбран удачно. Потеплело, чистое майское небо было усыпано звездами, а луна царствовала над погруженной в темень тайгою. Сергей укрепил телескоп на треноге, и мы, мужики, по очереди стали разглядывать сверкавший, как начищенный медный таз, лик ночного светила. Сергей менял окуляры, и при самом большом приближении можно было разглядеть у края луны бородавки пологих гор с тенями от них. Агафья глядела на нас снисходительно, как на шаливших мальчишек. На предложенье взглянуть — колебалась, прикидывая: не грешно ли? Все-таки соблазнилась. Рост в глазок окуляра заглянуть не позволил. Пришлось принести большую кастрюлю и поставить вверх дном.

С минуту Агафья молча разглядывала в сто раз приближенную к глазу луну и спрыгнула с кастрюли разочарованная: «Лика нету!»

Из объяснений мы поняли: на листе какой-то молельной книги Агафья видела рисунок луны в виде женского лика с лучами. Этот лик она и надеялась разглядеть в телескоп. А лика не было. «Может, еще поглядишь?» Агафья немедленно согласилась. Но опять спрыгнула с кастрюли уже уверенная: «Обман. Лика нету!»

Ночевать Агафья меня пригласила в свою избу, постелив на полу рядом с россыпью прораставшей для посадки картошки. Перед сном она долго молилась, а потом вдруг перенесла масляный светильник в угол с книгами и стала что-то усердно искать. «Вот!..» — наконец сказала она обрадованно и положила передо мной раскрытую в нужном месте старинную книгу. И я увидел луну в виде круглого женского лика.

Агафья была убеждена: игрушка Сергея вводит в обманное искушенье. На самом деле луна такая, как нарисовано в книге.

В подобных случаях объяснять что-либо Агафье бессмысленно, и я перевел разговор на дела огородные. Но собеседница опять вернулась к луне. «Лик должен быть! И что будто бы ездили по луне и ходили — тоже обман». В полном соответствии со здравым смыслом Агафья объяснила мне, почему этого никак не могло быть.

«Где это видано, чтобы люди, как мухи, ходили кверху ногами! Они упали б на землю».

Лунный светлился в окошко. Весенняя, залетевшая в избу днем бабочка дремала на туеске у масляного светила. Часов до трех мы говорили о таежном житье-бытье. Агафья вставала с лежанки — открыть двери мяукавшей кошке, шепотом начинала читать псалтырь. Наяву, во сне ли я слышал негромкие слова веры, границ не имевшей: «Лик должон быть…»

Утром разбудил меня грохот. Поскрипывала избушка, дребезжали стекла в оконцах.

Я взглянул на часы: в соответствии с расчетами через семь с половиной минут после запуска с Байконура над затерянным в тайге обиталищем человека пролетела ракета «Протон». Вторая ступень ее, войдя в плотную атмосферу, на большой высоте взорвалась. Не залаяли привыкшие к небесному грому собаки, не удивилась Агафья. Только Ерофей постучал в дверь: «Слышали, полетела! Я пошел чай кипятить».

Где-то «в миру» дела шли по плану. Полетела ракета, значит, сегодня прилетит сюда вертолет с учеными — брать землю для пробы с огорода Агафьи, с косы у речки, в лесу под кедрами.

Дело это у химиков занимает десять — пятнадцать минут, и надо быть с рюкзаком наготове, иначе можно засесть тут на месяц, а то и на два.

Сидя у рюкзака, мы с Ерофеем вспомнили: двадцать лет назад ровно, летом 1978 года, Лыковы были в тайге обнаружены. Летал самолет над этим районом — искал место, где высадить геологов, и увидели летчики на склоне горы картофельные борозды… Двадцать лет! Сколько с тех пор воды утекло в Абакане!

Агафья рисует