Глава 2 Эмбриональные идеи

Создатель современной классификации живых существ Карл Линней (1707-1778) изучил сотни растений и животных. Его научная классификация строга и несентиментальна – с одним исключением. Из тысяч изученных им животных по отношению к одному он выразил презрение и насмешку. Дети знают, что саламандры и тритоны – милые большеглазые существа с крупными головами, четырьмя ногами и длинными хвостами. Но Линней по какой-то непонятной причине называл их “грязными и противными” и считал удачей, что “создатель не тратил сил, чтобы произвести их в большом количестве”.

Хотя Линней считал саламандр худшим произведением Творца, другие объявляли их стихийными и почти магическими существами. Некоторые философы от Плиния Старшего до святого Августина полагали, что тритоны и саламандры рождаются в лаве, в аду или в огне. Для Августина саламандры были живым доказательством реальности адского огня. Его идея основывалась на убеждении, что саламандры не горят в огне или способны возрождаться из огня. Возможно, эти невероятные способности отражали некие биологические особенности животного. Как известно любителям животных и владельцам террариумов, некоторые виды саламандр любят поселяться в гниющей влажной части бревен. Возможно, во времена Августина люди, которые собирали бревна, этого не замечали. Поджигая населенные саламандрами куски дерева, они оказывались свидетелями неожиданного появления извивающихся существ, что, вне всяких сомнений, и породило страшные сказки о дьявольщине.

Хотя в мире насчитывается сравнительно немного видов саламандр, вероятно, около пяти сотен, по последним данным, их связь с человеком выходит далеко за пределы интуитивного неприятия, мыслей о преисподней или о зарождении жизни в огне. Эти существа стали катализатором нового подхода к пониманию главных превращений в истории жизни.

В XIX веке многочисленные зоологические экспедиции отправлялись на разные континенты, в горы и в джунгли. Были описаны тысячи новых минералов, видов живых существ и артефактов. На исследовательских судах часто были натуралисты, задача которых заключалась в сборе и описании видов живых существ, камней и ландшафтов тех мест, куда прибывал корабль. Люди, которые анализировали образцы, прибывавшие в порты и на вокзалы Лондона, Парижа и Берлина, и писали о них статьи, пользовались большим уважением.

Если бы существовал почетный титул зоолога, его, безусловно, заслуживал бы профессор из Музея естественной истории в Париже Огюст Дюмериль (1812-1870). Как и его отец Андре Дюмериль, тоже долгое время служивший профессором в этом музее, Огюст всю жизнь страстно интересовался рептилиями и насекомыми. Отец и сын проводили совместные исследования и также совместными усилиями организовали в музее зверинец, где могли наблюдать за живыми животными, а не только изучать образцы. Дюмериль-старший опубликовал классификацию царства животных, используя анатомические описания, сделанные сыном. После смерти отца в 1860 году Огюст стал ревностно разыскивать новые виды.

В январе 1864 года группа исследователей, изучавших озеро в окрестностях Мехико, прислала ему шесть саламандр. Это были крупные взрослые особи, которые, в отличие от всех известных на тот момент саламандр, имели перистые жабры, отходившие от основания черепа подобно перьям. У них были даже спинные гребни, доходившие до хвоста, напоминавшего плавник. Вывод был очевиден: жабры и форма тела указывали на то, что эти взрослые саламандры жили в воде.

Исследователи этого не знали, но саламандры долгое время были частью культуры ацтеков. Возможно, для науки они были новинкой, но в Мексике это был известный деликатес, который часто готовили для праздничных торжеств и особых ритуалов.

Под влиянием недавно обнародованной теории Дарвина Дюмериль решил, что эти земноводные могут пролить свет на превращение рыб в наземных животных. Он поместил саламандр в построенный им с отцом зверинец. К счастью, там были и самцы, и самки, и примерно через год они спарились и отложили яйца. В 1865 году из яиц вылупились совершенно здоровые маленькие саламандры. За этими животными легко ухаживать, и при правильном содержании они долгое время могут обходиться без большого количества пищи. С подопечными все было в порядке, и Дюмериль предоставил их самим себе.

Две саламандры Дюмериля

Через какое-то время он все же к ним заглянул. Должно быть, в первое мгновение он подумал, что кто-то сюда заходил, поскольку теперь в клетке было два вида саламандр. Во-первых, родители – крупные водные существа с жабрами. Но, кроме них, здесь находились и другие животные. Они тоже были крупными, но выглядели как сухопутные: без жабр, без рыбьего хвоста – ничего, что могло бы напоминать об их способности жить в воде. Внимательно исследуя их анатомическое строение и сравнивая с уже описанными в научной литературе видами, Дюмериль понял, что этим существам несколько лет назад уже было присвоено имя. У них были точно такие же признаки, как у представителей рода Ambystoma — хорошо известных полностью сухопутных саламандр.

Животные настолько не походили друг на друга, что по системе Линнея их следовало отнести к разным родам, а не только к разным видам. Как будто Дюмериль посадил в клетку шимпанзе, а вернувшись через год, обнаружил мирно соседствовавших в клетке шимпанзе и горилл.

Появилась ли новая форма жизни из воздуха? Произошло ли в клетке Дюмериля в Париже крупное эволюционное превращение? Какую магию явили саламандры в этот раз?

Истории об эмбриональном развитии

На протяжении многих столетий, глядя на эмбрионы, люди на интуитивном уровне понимали, что процесс превращения яйцеклетки во взрослую особь содержит ключ к разгадке законов, определяющих различия между видами животных. На самом деле к тому времени, когда Дюмериль ломал голову над историей со своими саламандрами, развитие эмбриона – не важно, рыбы, лягушки или курицы – воспринималось как призма, через которую следовало рассматривать разнообразие живых существ на Земле.

Еще с тех пор, как Аристотель разглядывал содержимое куриного яйца, куриные эмбрионы были объектом восхищения. Куры зарождаются в собственном контейнере, который можно открыть, как окно. Вы можете пробить дырочку в скорлупе, просунуть внутрь источник света и посмотреть в микроскоп, чтобы увидеть эмбрион. Эмбрион начинает свое существование как небольшой сгусток белых клеток на поверхности желтка. Со временем он растет, и постепенно проявляются узнаваемые элементы: голова, хвост, спина, конечности. Этот процесс протекает как хорошо отрепетированный танец. Все начинается с того, что оплодотворенная яйцеклетка делится: одна клетка превращается в две, две превращаются в четыре, четыре в восемь и т. д. По мере увеличения их числа эмбрион превращается в шарик из клеток. Через несколько дней из полого шарика он превращается в клеточный диск, окруженный структурами, которые должны его защищать, обеспечивать питание и поддерживать правильные условия для его развития. Из простого диска клеток возникает целое существо. Ничего удивительного, что эмбриональное развитие всегда было источником гипотез и объектом научных исследований.

Шарль Бонне (1720-1793) полагал, что эмбрион, по сути, представляет собой маленькое, но полностью оформленное существо. И время пребывания в матке затрачивается на то, чтобы увеличить уже существующие органы. Эти маленькие “гомункулусы”, как их назвали, были основой его теории эволюции. Женские особи носят в себе все будущие поколения своего потомства. Гомункулусы могут переживать катастрофы, и из предшествующих поколений женских особей со временем de novo образуются новые формы жизни. На конечном этапе когда-то в будущем из гомункулусов в человеческой матке должны выйти ангелы.

В следующем столетии в лабораториях появлялись разные типы эмбрионов, а для их изучения применялись новые оптические методы. Когда ученые смогли увидеть настоящие эмбрионы, идея Бонне умерла, но вопрос о том, каким образом возникают столь разные существа, как слоны, птицы и рыбы, оставался открытым.

В 1816 году два студента-медика стали одними из первых ученых, кто глубоко проник в проблему формирования биологического разнообразия на уровне эмбрионов. Карл Эрнст фон Бэр (1792-1876) и Христиан Пандер (1794-1865) росли в высокопоставленных семьях немецко говорящего населения Балтийского региона. В медицинской школе Вюрцбурга они последовали примеру Аристотеля и занялись изучением куриных эмбрионов. Пандер инкубировал тысячи яиц, вскрывал их в разных фазах развития и рассматривал под увеличительным стеклом, чтобы увидеть, как формируются органы. В первые годы исследований у него было очевидное преимущество: он происходил из состоятельной семьи[3] и мог позволить себе построить стеллажи для тысяч яиц, нанять помощника для извлечения эмбрионов и заказать высококачественные гравюры для публикации. Не имея таких средств, как Пандер, фон Бэр оставался на втором плане.

Карл Эрнст фон Бэр

Технологические новшества были на руку Пандеру: он сумел раздобыть лучшие увеличительные стекла для разглядывания тканей и клеток. Имея множество эмбрионов разного возраста и новые линзы, чтобы их рассматривать, он смог разглядеть то, чего до него не видел ни один человек. Эмбрионы на ранних стадиях развития не имели различимых органов, и меньше всего они походили на гомункулусов, о которых говорил Бонне. Ранние эмбрионы не были похожи на взрослых особей, а представляли собой просто клеточные диски на поверхности желтка.

Пандера интересовал не только внешний вид эмбрионов – он хотел знать, что происходит внутри. Сосредоточившись на этом, он отметил, что эмбрион зарождается как простой диск размером с несколько песчинок. Увеличиваясь в ходе развития, он приобретает три слоя ткани, похожие на три листка, расположенные один поверх другого. На этой стадии эмбрион напоминает круглый трехслойный кекс.

Имея в распоряжении тысячи яиц, Пандер проследил, что происходит в каждом из слоев куриного эмбриона, вырастающего из простого трехслойного диска до взрослой курицы с головой, крыльями и ногами. Он видел, как постепенно оформляются органы.

Работая с увеличительными стеклами и подробно зарисовывая все стадии развития, Пандер обнаружил простой общий принцип в основе этого сложного процесса. Строение тела определялось тремя слоями эмбриона. Внутренний слой в конечном итоге давал начало органам пищеварения и связанным с ними железам. Промежуточный слой превращался в кости и мышцы, а внешний становился кожей и органами нервной системы. По мнению Пандера, а также фон Бэра, который наблюдал за его открытиями, эти три слоя были важнейшим организующим принципом формирования тела курицы.

Фон Бэр подозревал, что в этих трех слоях скрывается даже нечто большее. К сожалению, не имея финансовой возможности, он не мог начать самостоятельные исследования, пока через десять лет не получил должность профессора в Кёнигсбергском университете. Теперь, имея доход, он мог заняться изучением множества неизвестных вещей относительно эмбрионов животных разных видов. В этом поиске он иногда сбивался с пути. Чтобы продемонстрировать, в каком органе образуются яйцеклетки млекопитающих, он принес в жертву собаку директора университета. Имя фон Бэра на века осталось связанным с открытием, что яйцеклетки млекопитающих образуются из фолликулов в яичниках, но история умалчивает о том, что думал директор о его экспериментальных методах.

Фон Бэра интересовало, какие механизмы определяют отличие одного животного от другого. Он собирал эмбрионы всех видов, какие только мог, от рыб до ящериц и черепах. Извлекая эмбрионы из яиц или матки, он консервировал их в бокалах со спиртом. Потом, как до этого его друг Пандер, он начал анализировать, что общего в развитии всех животных и что определяет уникальность каждого вида.

Разглядывая через увеличительные стекла эмбрионы разных видов, он заметил очень важные вещи, касающиеся разнообразия животных. Эмбрионы всех видов начинают существование в виде трех листков – внутреннего, внешнего и промежуточного. Наблюдая за этими листками, он установил, что все они проходят один и тот же путь. Клетки самого нижнего уровня в основании диска становятся органами пищеварительной системы и связанными с ней железами. Из среднего листка образуются почки, репродуктивные органы, мышцы и кости. Внешний листок дает начало коже и нервной системе. Открытие Панд ера касалось не только куриных эмбрионов, оно было справедливо для всего царства животных.

Это простое наблюдение выявило универсальную связь между всеми органами у всех известных животных. Сердце глубоководной рыбы-удильщика и парящего высоко в небе альбатроса образуется из клеток среднего листка, а их кишечник, желудок и другие пищеварительные органы возникают из внутреннего листка. И этот закон настолько универсален, что про каждый орган любого животного на Земле можно сказать, из клеток какого листка он произошел.

Но затем фон Бэр допустил ошибку. Он забыл подписать некоторые сосуды с эмбрионами разных видов. Не зная, что содержится внутри, он был вынужден внимательно их рассмотреть. Описывая неизвестные эмбрионы, он констатировал: “Это могли быть ящерицы, мелкие птицы или очень мелкие млекопитающие. Головы и туловища этих животных формируются очень похожим образом. Конечностей у них еще нет. Но даже если бы они были, на первых этапах развития они ничего не показывают, поскольку ноги ящериц и млекопитающих, крылья и ноги птиц, а также руки и ноги человека развиваются из одинаковых структур”.

Не подписав образцы, фон Бэр обнаружил порядок формирования структур тел животных в процессе развития. Тела взрослых животных обычно скрывают общий путь ранних стадий развития. Хотя взрослые особи и даже новорожденные существа могут выглядеть очень по-разному, на ранних стадиях развития все они очень похожи.

Однако сходство эмбрионов еще глубже. Голова взрослой рыбы имеет мало общих черт с головой взрослой черепахи, птицы или человека. Но вскоре после зачатия эмбрионы всех этих существ имеют четыре вздутия в основании головы. Эти так называемые жаберные дуги, разделенные расщелинами, образуются у всех существ, имеющих костяной череп. На самом деле они определяют основу формирования черепов разного типа. У рыб клетки внутри этих вздутий становятся мышцами, нервами, артериями и костями жабр. Расщелины становятся жаберными щелями. У человека нет жабр, но на стадии эмбриона у нас есть и жаберные дуги, и расщелины между ними. У нас клетки дуг становятся костями, мышцами, артериями и нервами нижней челюсти, среднего уха, гортани и голосового аппарата. Расщелины никогда не становятся жаберными щелями, а закрываются и превращаются в части ушей и глотки. Они есть у нас на стадии эмбриона, но не на стадии взрослых особей.

Пример за примером – от почек и мозга до нервов и костей – обеспечивали гипотезе Бэра весомые доказательства. Рыбы и акулы имеют тяж соединительной ткани, идущий от головы до хвоста под спинным мозгом. Он заполнен желеобразным веществом и обеспечивает телу необходимую гибкость. Человеческий позвоночник состоит из позвонков – костных структур, разделенных между собой межпозвоночными дисками. Никакого тяжа между головой и тазом у нас нет. Но человеческие эмбрионы похожи на эмбрионы рыб и акул, и у них есть такой тяж. В процессе развития он расщепляется на отдельные блоки, которые со временем становятся внутренней частью наших межпозвоночных дисков. Если у вас когда-нибудь был разрыв межпозвоночного диска (это очень болезненная травма), вы повредили именно этот древнейший сохранившийся элемент развития, который роднит нас с рыбами и акулами.

Выводы фон Бэра о сходстве ранних фаз эмбрионального развития у разных видов привлекли внимание Дарвина. Работа фон Бэра была опубликована в 1828 году, а Дарвин узнал о ней три года спустя, когда уходил на судне королевского флота “Бигль” в изменившее мир кругосветное путешествие. Когда через 30 лет он опубликовал книгу “О происхождении видов”, он представлял эмбрионы в качестве доказательства своей эволюционной теории. Тот факт, что столь разные существа, как рыбы, лягушки и люди, имеют общее начало, для Дарвина свидетельствовал об общности их истории. Что могло лучше доказать единство происхождения разных видов, чем сходство эмбриональных стадий развития?

Основываясь на открытиях фон Бэра об эмбрионах, немецкий ученый следующего поколения Эрнст Геккель (1834—1919) анализировал связь между этапами эмбрионального развития и историей эволюции. Геккель учился на врача, но не мог выносить мучений больных и поэтому отправился в Иену, чтобы продолжить образование под руководством видного специалиста по сравнительной анатомии. Жизнь Геккеля изменилась, когда он прочел труд Чарльза Дарвина и встретился с ним.

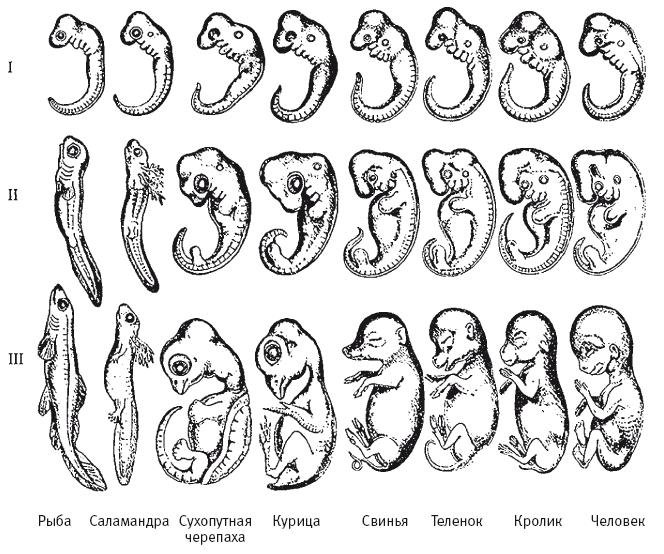

Сравнение эмбрионального развития различных видов по Геккелю. Эта схема оказала большое влияние на ученых, но и стала причиной разногласий. Некоторые утверждали, что Геккель преувеличивал сходство между эмбрионами и слишком свободно манипулировал своими схемами

Геккель прочесал все царство животных в поисках эмбрионов и выпустил более сотни монографий с описаниями и иллюстрациями стадий эмбрионального развития животных разных видов. Он чувствовал единство искусства и жизни: разнообразие жизни было для него формой искусства. Он делал красивейшие цветные литографии. Его многочисленные изображения кораллов, раковин и эмбрионов отражают время, когда превосходные анатомические рисунки соединяли науку с эстетикой. Однако эмбрионы были хороши тем, что позволяли продемонстрировать не только красоту, но и связь с новой теорией Дарвина. Геккель, которого всегда уместно процитировать, сформулировал фразу, прочно засевшую в головах у всех, кто изучал биологию в XX веке: “Онтогенез [развитие] рекапитулирует (повторяет) филогенез [историю эволюции] ”.

Эта фраза означает, что эмбрионы животных по мере развития повторяют историю эволюции: эмбрион мыши последовательно напоминает червя, рыбу, земноводное и пресмыкающееся. Механизм в основе этих поэтапных превращений отражает путь возникновения разных признаков в ходе эволюции. Геккель предположил, что новые признаки добавляются на последних этапах развития. Например, земноводные появляются в результате добавления специфических признаков земноводных на последних стадиях формирования их предков рыб, признаки пресмыкающихся добавляются на последних стадиях развития земноводных и т. д. Со временем, по мнению Геккеля, это привело к тому, что развитие эмбриона повторяет историю эволюции.

Кому нужны окаменелости промежуточных форм для изучения истории жизни, если, как утверждал Геккель, ее можно прочесть по эмбрионам? Геккель обладал таким авторитетом, что люди отправлялись в экспедиции на поиски эмбрионов разных видов животных. В 1912 году во время экспедиции Роберта Фолкона Скотта к Южному полюсу три человека занимались поисками яиц королевских пингвинов. Исследователи думали, что эмбрионы королевских пингвинов, которых тогда считали примитивными птицами, содержат ключ к разгадке превращения пресмыкающихся в птиц. На какой-то стадии эмбрионального развития они должны выглядеть как их предки пресмыкающиеся.

В середине антарктической зимы три члена команды отправились в месячное путешествие на санях от базы в сторону мыса Крозье, где располагались гнездовья пингвинов. В непроглядной тьме и при температуре до -50° С эти трое едва не погибли несколько раз, когда сдувало их палатку или они проваливались в расщелины. Один из троих, Эпсли Черри-Гаррард, рассказал в своей знаменитой книге “Самое ужасное путешествие”, что им удалось вернуться в лагерь с тремя пингвиньими яйцами. Позднее во время трагической и неудачной попытки дойти до полюса экспедиция потеряла капитана Скотта и четырех членов команды, включая двух товарищей Черри-Гаррарда по походу за яйцами. По возвращении в Великобританию Черри-Гаррард хотел передать яйца Британскому музею. Он прождал в вестибюле музея несколько часов, пока музейные работники решали, нужны ли им яйца. Музей все же неохотно принял яйца, а Черри-Гаррард позднее написал директору: “Я передал вам эмбрионы с мыса Крозье, которые чуть не стоили жизни трем людям и одному человеку погубили здоровье… А Ваши представители даже не сказали спасибо”.

Эпсли Черри-Гаррард (справа) после возвращения из своего “самого ужасного” путешествия за пингвиньими яйцами

Музей не хотел забирать яйца по той причине, что за время между отправлением экспедиции на полюс и возвращением Черри-Гаррарда теория Геккеля была в значительной степени дискредитирована и, кроме того, мнение о пингвинах как о примитивных животных тоже изменилось под давлением новых открытий. Геккель возбудил в ученых такой интерес к эмбриологии, что посеял семена собственного падения. Ученые, жаждавшие отыскать следы эволюции в эмбрионах, анализировали эмбриональное развитие животных многих видов. По большому счету идея фон Бэра о сходстве эмбрионов разных видов оказалась справедливой, хотя и с несколькими исключениями. Но новые данные не подтверждали теорию Геккеля о рекапитуляции, а скорее демонстрировали обратную ситуацию. Ни на одной стадии эмбрионального развития нельзя было разглядеть эволюционного предшественника. Человеческие эмбрионы имеют определенное сходство с эмбрионами рыб, как предполагал фон Бэр, но ни на каком этапе они не походят на кого-то из наших предков – на рыбу с ногами или на австралопитека; птичий эмбрион в процессе развития не становится похож на археоптерикса.

Мысль Геккеля оказалась ошибочной, но послужила стимулом для бесчисленных исследований. Она и до сих пор звучит время от времени, хотя ученые не занимались этим вопросом уже около ста лет. Возможно, самое долгосрочное влияние идеи Геккеля оказали на человека, который яростнее всех их отвергал.

Аксолотль

Уолтер Гарстанг (1868-1949) настолько презирал идеи Геккеля, что его критика положила начало новому способу восприятия истории жизни. У этого человека было два постоянных (и забавных) увлечения: головастики и стихи. Когда он не занимался личинками, он писал о них веселые рифмы и лимерики. Обе его страсти отразились в книге “Личиночные формы и другие стихи”, которая вышла через два года после его смерти и в которой он превратил занятия ученого в поэзию.

Возможно, “Аксолотль и аммоцет” – не самое звучное название для стихов (речь идет о саламандре (аксолотле) и животном типа головастика – аммоцете[4]). Но выраженная в стихотворении идея изменила эту область науки и определила программу исследований на десятки лет. Идея Гарстанга объясняет не только волшебное превращение в клетке Дюмериля, но и несколько революционных изменений, которые сделали возможным наше появление на планете. По мнению ученого, стадия личинки – не просто поворот развития: в личинках скрываются как артефакты прошлого, так и потенциал на будущее.

Портрет Уолтера Гарстанга из книги “Личиночные формы и другие стихи”

В процессе развития большинство саламандр живут в воде: под камнями, на упавших в воду ветках деревьев или на дне прудов. Их личинки проклевываются с большой головой, маленькими лапками в форме плавников и широким хвостом. Из основания головы выходит пучок жабр, как перья на метелке для сбора пыли. Жабры у них плоские и широкие, что позволяет увеличить площадь поверхности для захвата кислорода из воды. Существа с такими лапами-плавниками, широким плавательным хвостом и жабрами, очевидно, созданы для жизни в водной среде. Личинки аксолотля формируются в яйце с крохотным желтком, и если они хотят вырасти и развиваться, они должны безостановочно питаться. Широкая голова служит мощной воронкой для засасывания пищи: когда они широко разевают рот, вода и частицы пищи втягиваются внутрь.

Но при метаморфозе все меняется. Личинки теряют жабры, меняют форму черепа, лап и хвоста и из водных животных превращаются в сухопутных. Новые системы органов позволяют животным осваивать новую среду обитания. На суше они и питаются по-другому. Строение головы, помогавшее засасывать пищу в рот в воде, не подходит на воздухе. Поэтому конфигурация черепа меняется, так что животные могут высовывать язык наружу и захватывать добычу. Одно переключение меняет строение всего тела: жабры, череп, систему циркуляции крови. Переход от жизни в воде к жизни на суше, длившийся в нашем “рыбьем прошлом” миллионы лет, у этих животных происходит за несколько дней метаморфоза.

Обнаружив такие удивительные превращения саламандр в своем зоопарке, Дюмериль начал изучать их жизненный цикл. В ходе метаморфоза эти саламандры (аксолотли из стихотворения Гарстанга) обычно превращаются из водных личинок в наземных взрослых животных. Но, как позднее обнаружил Дюмериль, так бывает не всегда: есть два пути превращений, и выбор пути зависит от условий жизни на стадии личинки. Саламандры, выросшие в сухой среде, в процессе метаморфоза теряют все приспособления для жизни в воде и превращаются в наземных животных. Те, которые росли во влажной среде, не подвергаются метаморфозу и во взрослом возрасте похожи на крупных водных личинок с полным набором жабр, широким хвостом и широкой головой, лучше приспособленной для питания в воде. Дюмериль не знал, что полученные им из Мексики саламандры были взрослыми существами, не претерпевшими метаморфоза, поскольку жили в водной среде. Но их потомство, выросшее в зверинце в сухости, прошло метаморфоз и потеряло признаки водных личинок.

Волшебство в зверинце Дюмериля было обычным случаем переключения в процессе развития животных. Теперь мы знаем, что главным триггером метаморфоза является изменение уровня тиреоидного гормона в крови. Этот гормон вызывает гибель одних клеток и пролиферацию других, а третьи заставляет дифференцировать, образуя другие ткани. Если уровень гормона не меняется или клетки перестают реагировать на его изменения, метаморфоз не происходит, и животное сохраняет признаки личинки во взрослом возрасте. Изменения процесса развития, даже небольшие, могут приводить к согласованным модификациям всего тела.

Учитывая наблюдения Дюмериля, Гарстанг сформулировал общий принцип: небольшие изменения периодизации эмбрионального развития могут иметь огромные последствия для эволюции. Допустим, существует некая древняя последовательность этапов развития. Если развитие останавливается или замедляется на ранних этапах, потомство будет походить на предков. У саламандр такое изменение приводит к тому, что их тело походит на тело водных личиночных форм с внешними жабрами и конечностями с меньшим количеством пальцев на передних и задних лапах. Напротив, если развитие продолжается или ускоряется, появляются новые органы и структуры тела. У улиток в процессе развития к ракушке добавляются новые завитки. Некоторые виды улиток эволюционировали за счет увеличения времени развития или за счет ускорения развития. У них на раковинах больше завитков, чем у их предков. Такие же закономерности объясняют большое разнообразие крупных и преувеличенно крупных органов, таких как развесистые оленьи рога или длинная шея жирафа.

Игры с эмбриональным развитием позволяют создавать совершенно новые типы существ. Начиная со времен Гарстанга ученые классифицировали возможные изменения периодизации эмбриогенеза, приводящие к эволюционным изменениям. Замедление развития и его ранняя остановка – это разные вещи: они могут привести к одному и тому же результату – образованию ювенильных форм (неотении), но причины в двух случаях различны. Такая же связь между причиной и следствием наблюдается при ускорении или продлении развития, приводящем к увеличению размера структур или признаков.

Остановка или замедление развития саламандр приводит к кардинальным изменениям структуры тела

В поисках разных причин ученые проанализировали гены, которые могли бы контролировать эти события, и гормоны, такие как тиреоидный гормон, которые могут эти события вызывать. Изучение гетерохронии (от греч. hetero — “другой” и chronos — “время”) стало самостоятельным направлением исследований в рамках изучения развития и эволюции. В результате более чем столетних сравнительных исследований зародышей и взрослых форм организмов зоологи и ботаники показали, как изменения скорости развития могут приводить к созданию новых вариантов формы животных и растений.

Гарстанг тоже нашел один удивительный пример из нашей собственной истории – из той эпохи, когда наш предок был червем.

Аммоцет

Стихотворение Гарстанга “Аксолотль и аммоцет” описывало два классических случая биологической революции, произошедшей за счет сохранения личиночных признаков в ходе эволюции. Некоторые признаки аксолотля являются результатом ранней остановки развития, когда личинка – промежуточная стадия в развитии саламандры – становится конечным этапом. Аммоцет – мелкое червеобразное животное с хребтом. Хотя оно может жить на дне рек и ручьев, спокойно посасывая ил, его биология раскрывает гораздо более интересную историю.

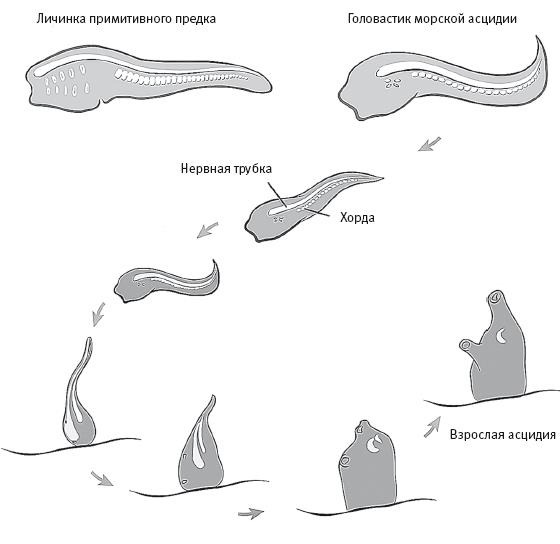

Примерно 2000 лет назад Аристотель идентифицировал и описал сотни видов улиток, рыб, птиц и млекопитающих. Он отделял животных с кровью (enhamia) от бескровных (anhamia). В целом это деление коррелирует с нашим современным делением животных на позвоночных и беспозвоночных. На планете живут два типа животных – с позвоночником и без позвоночника. Тела людей, пресмыкающихся, земноводных и рыб принципиальным образом отличаются от тел мух и моллюсков. В строении позвоночных есть важнейшие элементы, которые фон Бэр наблюдал у рыб, пресмыкающихся, земноводных и птиц: все позвоночные на каком-то этапе эмбрионального развития имеют жаберные щели, поддерживающий тело стержень из соединительной ткани и проходящую над ним нервную трубку. Как известно со времен фон Бэра, какие-то из этих признаков могут исчезать или становиться невидимыми во взрослом организме, но они есть на стадии эмбриона. Ученые рассуждали, что предком позвоночных животных могло быть простое червеобразное существо, обладавшее этими тремя признаками.

Для Гарстанга и многих его современников главный вопрос заключался в том, как возник такой план построения тела. Где беспозвоночные животные, у которых эти признаки присутствуют в том или ином виде? Земляные черви не имеют жаберных щелей или хрящевого стержня ни в эмбриональном, ни во взрослом состоянии. Нет этих структур у насекомых, моллюсков, морских звезд и большинства других животных без хребта. Совершенно неожиданно ответ был найден в виде животного, имеющего форму мороженого и проводящего большую часть времени прикрепленным к морским камням.

В мировом океане насчитывается около 3000 видов асцидий. Некоторые из них по форме напоминают растекающийся шарик мороженого с чем-то вроде дымовой трубы наверху; они иногда десятилетиями сидят, прикрепившись к подводным камням, просто прокачивая через себя воду. Вода засасывается в большую трубу в верхней части животного, проходит через тело и выходит наружу через другую трубу в центре тела. Из проходящей через тело воды асцидии поглощают частички пищи. Морские асцидии бывают самой разной формы от комочков до свернутых трубок, но не имеют головы, хвоста, зада или переда. Трудно представить себе другое существо, которое бы меньше подходило для рассказа об одном из самых важных событий в эволюции человека.

Гарстанга заинтересовали их личинки. Он обнаружил нечто удивительное, впервые подмеченное русскими биологами в конце XIX века: вылупляющиеся из икринок морские асцидии являются свободноплавающими головастиками[5]. И только после метаморфоза они опускаются на дно и прикрепляются к камням. Если какой-нибудь головастик способен поразить воображение, так это головастик асцидии. Свободноплавающая форма не имеет ничего общего с взрослым животным. Это существо с большой головой перемещается в воде, изгибая вперед и назад свой длинный хвост. Внутри тела вдоль спины проходит нервная трубка, а хорда из соединительной ткани протянута от головы до хвоста. В основании головы есть даже жаберные щели. У личиночной формы морских асцидий имеются все три важнейших признака, которые должны быть у гипотетического общего предка животных со спинным хребтом.

Морская асцидия похожа на бесформенный комок, но в начале развития имеет несколько таких же признаков, какие есть у человека

Но потом личинки морских асцидий теряют все эти признаки, по крайней мере те, которые кажутся важными с нашей антропоцентрической точки зрения. За несколько недель головастик приближается ко дну водяного столба. По мере снижения он теряет хвост, нервную трубку и почти полностью теряет хорду из соединительной ткани; жаберные щели становятся частью фильтрующего аппарата. Бывший головастик прикрепляется к камню, чтобы провести остаток жизни на одном и том же месте, прокачивая через себя воду. Головастик, существо с планом строения позвоночного животного, превращается в нечто, что по ошибке можно принять за растение.

Гарстанг предположил, что смещение периодизации эмбриогенеза было первым важным шагом в переходе от беспозвоночных к позвоночным животным. Взрослый человек или взрослая рыба не похожи на морскую асцидию, и многие сочтут такое сравнение оскорбительным. Но у личинки асцидии есть все важнейшие элементы. Предок всех позвоночных возник в результате ранней остановки развития асцидии, что привело к фиксации личиночных признаков у взрослой особи. В результате появились взрослые особи, которые выглядят как головастики их прародителей асцидий. Эти свободноплавающие существа с нервной трубкой, хордой из соединительной ткани и жаберными щелями стали предками всех рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

Картина изменений

Можно привести множество примеров эволюции за счет изменения периодизации эмбрионального развития; в наше время трудно найти какой-нибудь научный журнал, в котором бы не было статьи на эту тему. Но один из самых полезных примеров имеет самое непосредственное отношение к нам.

В период от 1820-х до 1930-х годов в биологии появилось много важных идей. Фон Бэр, Геккель, Дарвин, Гарстанг и множество других ученых изучали анатомию, окаменелости и эмбрионы в поисках закономерностей, объясняющих форму тела животных. В это же время начали проясняться механизмы возникновения разнообразных форм жизни.

В этой интеллектуальной среде выделялся швейцарский ученый Адольф Нэф (1883-1949), учившийся у самых выдающихся умов Швейцарии и Италии той эпохи. Его задача, как он писал брату в 1911 году, заключалась в том, чтобы сформулировать “общий научный принцип формы организмов, по поводу которого [у него] было несколько новых идей”.

Нэф был дотошным ученым и знал, как хороший рисунок или изображение подкрепляют доказательства в научном споре. Однако его собственная жизнь во многих отношениях осложнялась спорами. Как он писал брату: “Мое поведение восстанавливает против меня большинство людей; некоторые воспринимают меня как равного, другие оценивают только мой интеллект. Я подозреваю, что это враги, а не друзья”. В одном из предыдущих писем он утверждал, что “в Швейцарии не так много первоклассных интеллектуалов, к которым я себя причисляю”. Из-за такого самомнения Нэфу не удавалось найти работу в Швейцарии, и большую часть времени он проработал в Каире.

Там он развил теорию биологического разнообразия, отражавшую философские взгляды Платона двухтысячелетней давности. Платон в “Государстве” утверждал, что все предметы являются лишь физическими проявлениями идеальных сущностей – бесчисленных универсалий, объясняющих все разнообразие вещей. Разнообразие всех предметов, от чашек до жилых домов, по мнению Платона, сводится к метафизической сущности, от которой происходят все физические проявления. Нэф применил эту идею для объяснения биологического разнообразия. В рамках его “идеалистической морфологии” животные тоже имеют некую сущность, объясняющую их физическое разнообразие. И эта сущность проявляется в сходстве между животными в ходе эмбрионального развития.

Знаменитая фотография Нэфа, изображающая маленького и взрослого шимпанзе. В юном шимпанзе (это, вероятно, чучело) отражаются пропорции тела и поза человека

Теоретические построения Нэфа были в основном забыты и вытеснены новыми данными генетических и эволюционных исследований. Но одно из изображений, которые он использовал для доказательства своей увядшей теории, оставило в науке стойкий след. Речь идет о фотографии новорожденного шимпанзе и взрослой особи. Имея в виду крупный череп, вертикально поднятую голову и небольшой размер лица новорожденного шимпанзе, Нэф заявил, что “из всех известных изображений животных это больше всего напоминает человека”. Он пытался показать, как сущность человеческого существа проявляется на ранних стадиях развития. Пусть его теория была ошибочной, но эта фотография оказала такое сильное влияние на науку, что продолжала катализировать исследования еще много десятилетий после первой публикации в 1926 году.

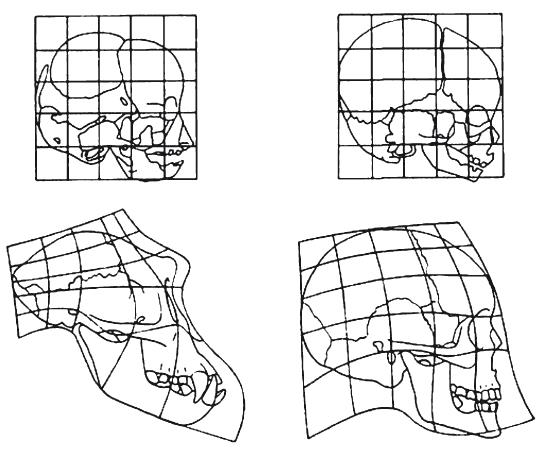

У взрослых людей не такие массивные надбровные дуги, как у взрослого шимпанзе, более крупный мозг по отношению к размеру тела, менее выраженные кости черепа с другими пропорциями и челюсти меньшего размера. По каждому из этих признаков люди больше похожи на детенышей шимпанзе, чем на взрослых шимпанзе. И развитие человека, по-видимому, тоже замедлилось, поскольку беременность и взросление у людей длятся дольше, чем у шимпанзе. В результате более медленного развития люди сохраняют многие пропорции и черты ювенильных форм наших предков, которые, как показал Нэф, во многих отношениях очень похожи на людей.

Ученые стали анализировать многие элементы эволюции человека через призму этой идеи. Позднее палеонтолог Стивен Джей Гулд и антрополог Эшли Монтегю замечали, что важнейшие человеческие признаки могли возникнуть просто за счет изменений скорости роста и развития: крупный мозг по отношению к размеру тела в сочетании с длительным периодом взросления и богатыми возможностями для обучения и многие другие вещи, которые делают нас особенными, могут быть связаны с изменениями периодизации эмбриогенеза. Хотя эти объяснения эволюции человека кажутся простыми и элегантными, однако новые сравнительные данные говорят о том, что причина не только в общем замедлении процесса развития. Некоторые признаки человека похожи на признаки детенышей шимпанзе, но другие, такие как форма ног и таза, позволяющие людям передвигаться на двух ногах, отличаются. Одна из гипотез гласит, что отличающиеся части тела эволюционировали за счет разной скорости развития: человеческий череп эволюционировал в результате замедления развития, а ноги и способность к прямохождению – за счет ускорения.

Графики Дарси Томпсона показывают, как изменения пропорций могут определять различия формы скелета, в данном случае человека и шимпанзе

Учитывая эти и другие анатомические предпосылки, сэр Дарси Томпсон (1860-1948) применил математический подход для объяснения биологического разнообразия. Он хотел выразить различия форм существ через простые графики и уравнения.

Во время Первой мировой войны Дарси Томпсон написал книгу “О росте и форме”, которая многих привлекла к занятиям анатомией; в ней содержались графики – столь же простые, сколь важные. Поместите координатную сетку на рисунок черепа детеныша шимпанзе и человеческого детеныша, так чтобы линии проходили через одни и те же точки черепа. А затем сделайте то же самое с рисунками черепов взрослых особей, так чтобы линии проходили через те же точки, что и на первом рисунке.

Вы увидите, что четкая решетка, описывавшая детские черепа, расплывается, и эти деформации отражают изменения формы. Этот прием показывает, что рост шимпанзе и человека начинается с примерно одинаковых пропорций, но затем череп шимпанзе сжимается по сравнению с черепом человека, хотя надбровные дуги и нижняя часть лица выдаются на остальном фоне. Череп человека увеличивается в размере, но лицевая часть расширяется незначительно. По мнению Томпсона, различия между человеком и шимпанзе возникают в меньшей степени из-за появления новых органов, а в большей степени из-за изменения пропорций разных частей тела, примерно такого же, как при замедлении или ускорении развития.

Одна клетка руководит всеми

Изменение периодизации – лишь один из способов вызвать эволюционные изменения на уровне эмбрионального развития.

Когда Пандер разглядывал эмбрионы через увеличительное стекло, уже было известно, что развитие разных отделов тела часто строго координировано. Простое изменение в работе единственной клетки или группы клеток может стать причиной изменений многих частей тела взрослого существа. Это видно даже по названиям нарушений развития. Например, синдром рук, ног и гениталий вызван генетической мутацией, влияющей на поведение клеток на ранних стадиях развития. Одно-единственное изменение влияет на размер и форму пальцев рук, конфигурацию стопы и мочеточников, выводящих мочу из почек. Учитывая столь многосторонний эффект небольшого изменения, можно предположить, что какие-то клетки, которые отвечают за построение тела, содержат в себе ключ к разгадке некоторых революционных изменений в истории жизни.

Чтобы понять этот путь эволюционных изменений, нужно вернуться к разговору об асцидиях. Как показал Гарстанг и как подтвердили новые исследования ДНК, один ключевой этап на пути образования позвоночных животных из беспозвоночных – сохранение личиночных признаков асцидии в ходе эволюции предка позвоночных животных. Это похожее на головастика взрослое существо имело такое же базовое строение тела, как позвоночные животные. Но в эволюции позвоночных был еще один важный этап.

Позвоночные животные, такие как люди и рыбы, не похожи на простые личиночные формы асцидий. Поддерживающий тело костный скелет, покрытые жировой миелиновой оболочкой нервы, пигментные клетки кожи, а также нервы, контролирующие мышцы головы – у позвоночных животных есть сотни признаков, которых нет у беспозвоночных. В списке различий между позвоночными и беспозвоночными животными содержатся органы и ткани от головы до хвоста. Совершенно очевидно, что в этом превращении сыграли роль не только изменения периодизации эмбрионального развития.

Талантливый биолог Джулия Барлоу Платт (1857—1935) была воспитана матерью-одиночкой, овдовевшей вскоре после рождения дочери. Окончив за три года обучение в Университете Вермонта, Джулия Платт поступила в Гарвард, где погрузилась в изучение эмбрионов кур, земноводных и акул. Вполне в соответствии со своими талантами и амбициями она поставила перед собой трудную задачу. Очевидно, что голова – самая сложная часть тела. Не считая зубов, человеческий череп содержит почти 30 костей, а в черепе рыб и акул костей еще больше. Анатомическая сложность головы объясняется тем, что эти структуры обеспечиваются всем необходимым спутанным клубком специализированных нервов, артерий и вен, содержащихся в емкости сравнительно небольшого объема. Платт отслеживала происхождение структур взрослых организмов, таких как кости челюстей и скул, от начальных стадий эмбрионального развития. Может быть, изучая развитие черепа, она смогла бы выделить важнейшие сходные признаки в телах взрослых организмов? Знала она об этом или нет, но она занялась одной из самых спорных научных проблем.

Атмосфера в университетской науке того времени не благоприятствовала карьерному росту женщин. Поборовшись в Гарварде, Платт встретила более радушный прием в Европе и поступила в аспирантуру в Германии. Так началась ее кочевая жизнь, перебросившая ее через всю Европу в лабораторию биологии моря в Вудс-Хоуле в Массачусетсе. Здесь Платт познакомилась с директором лаборатории Ч. О. Уитменом и последовала за ним в Университет Чикаго, где позднее возглавила департамент зоологии.

В свободной обстановке лаборатории Уитмена к целеустремленным молодым исследователям относились как к младшим коллегам и позволяли проводить собственные изыскания. В этих условиях Платт расцвела. Используя собранные в Вудс-Хоуле образцы и методы, которым Уитмен обучил ее в Чикаго, она занялась исследованием формирования головы у саламандр, акул и кур. Выбор объектов объяснялся техническими причинами: эти существа имеют крупные эмбрионы, развивающиеся внутри яиц, так что за ними легко наблюдать и с ними легко экспериментировать.

При участии Уитмена Платт разработала трудоемкий, но точный метод отслеживания судьбы клеток в процессе развития. Отправной точкой послужили три эмбриональных листка, открытых Пандером и фон Бэром в 1820-х годах. Ко времени исследований Платт развитие этих листков фактически стало биологической аксиомой: клетки внутреннего листка формируют желудочно-кишечный тракт и связанные с ним пищеварительные структуры, из среднего листка образуются мышцы и скелет, а внешний листок дает начало клеткам кожи и нервной системы. Платт заметила, что клетки внешнего и среднего листков различаются по размеру и по количеству содержащихся в них жировых капель. Используя это различие в качестве маркера, она следила за небольшими группами клеток каждого слоя, чтобы понять, какой частью черепа они станут. Этот подход позволил ей увидеть, какие структуры головы образуются из каждого листка.

В то время общепринятое мнение сводилось к тому, что все кости черепа саламандры происходят из среднего листка. Но жировые гранулы Платт показывали нечто другое. Некоторые кости головы, даже дентин зубов, образовывались из внешнего листка, который, как считалось, давал начало только тканям кожи и нервной системы. Некоторые сочли это открытие ересью. Против Платт ополчились ведущие специалисты. Один известный ученый писал: “Изучение ряда серий и стадий не позволило мне обнаружить ни малейших доказательств в подтверждение заключений мисс Платт”. И это был лишь один голос в хоре критики, которая для молодой женщины-исследователя в XIX веке могла означать конец еще не начавшейся карьеры.

К счастью для Платт, на ее идею обратил внимание авторитетный руководитель Зоологической станции в Неаполе Антон Дорн (1840-1909). Поначалу он скептически отнесся к ее открытию, но тщательность работы Платт убедила его использовать ее маркеры для изучения развития акул. Он писал: “Я полностью согласен с гипотезой, которой мы обязаны мисс Платт… Излишне говорить, что я сам в это поверил и теперь не согласен с любыми критическими статьями и замечаниями, направленными против открытий мисс Платт”.

Во времена Платт в научной среде не было места для женщин, особенно таких, которые выдвигали идеи, противоречившие ортодоксальным представлениям. Не имея возможности найти работу в науке, Платт отправилась в городок Памифик-Гроув в Калифорнии, где организовала собственную небольшую исследовательскую группу. Она продолжала делать открытия и писала президенту недавно организованного Стэнфордского университета Дэвиду Старру Джордану. Отчаявшись найти работу в науке и зная, что сделала важнейшие открытия, она закончила письмо такими словами: “Без работы не стоит жить. Если я не могу получить такую работу, которую хочу, я должна выбрать лучшую из оставшихся”.

Без работы и без возможности найти работу в науке Платт сменила сферу деятельности. Со свойственной ей решимостью и независимостью она направила свои силы на выполнение других задач. Довольно быстро она стала первой женщиной-мэром в Пасифик-Гроув, где занялась организацией заповедной зоны, призванной защитить залив Монтрей от чрезмерного хозяйственного освоения. Жители региона и туристы и сегодня могут ощутить результат деятельности Джулии Барлоу Платт.

Платт умерла в 1935 году и не дождалась обоснования своих идей, подтвердившихся почти через 43 года после публикации ее первой статьи на эту тему. Идя по ее стопам, ученые усовершенствовали методы маркировки клеток в процессе развития. Они добавляли в клетки эмбрионов красители и следили за тем, где они окажутся на более поздних стадиях развития. При другом подходе группы клеток перепелки пересаживали в куриные эмбрионы на разных стадиях развития. Поскольку клетки перепелки легко отличить от клеток цыпленка, можно было понять, какие органы из них образуются. Оба метода подтвердили, что структуры головы, которые изучала Платт, происходили не из среднего листка фон Бэра. Эти клетки начинали развиваться из нервной трубки и перемещались к жабрам, где формировали жаберные кости.

Открытие явления миграции клеток между листками было не просто неожиданным поворотом в изучении организации клеток в трехслойной структуре эмбриона; оно оказало глубокое влияние на наше понимание возникновения новых структур. Эти клетки отрываются от развивающейся нервной трубки и перемещаются через все тело эмбриона. А на новом месте из них начинают формироваться ткани. Они, среди прочего, становятся пигментными клетками, миелиновым защитным слоем нервов, костями головы – всеми теми структурами, которые есть только у позвоночных животных. Ключевое изменение в превращении предкового животного Гарстанга в позвоночное животное, сопровождавшееся образованием новых тканей во всем теле, могло быть связано с происхождением одного-единственного типа клеток – новых производных от внешнего листка фон Бэра и Пандера. Платт даже не подозревала, насколько она была права. Идентифицированные ею клетки были предшественниками всех тканей, отличающих позвоночных животных от беспозвоночных.

Джулия Платт после ухода с поста мэра города Пасифик-Гроув в Калифорнии

Гарстанг показал, что первым этапом на пути образования позвоночных животных было изменение периодизации эмбрионального развития, в результате которого личиночные признаки асцидий сохранились у взрослого потомства. Открытие Платт помогло выявить следующий переход и установить происхождение клеток нового типа. В обоих случаях сложные превращения разных органов и тканей происходят в результате относительно простых сдвигов в процесс развития. Изменение временных рамок одной стадии развития и появление нового типа клеток на другой стадии могут привести к новому плану построения тела.

Конечно же, возникает вопрос, как происходят изменения в развитии. Какие биологические сдвиги приводят к эволюции процесса эмбрионального развития?

Живые организмы не наследуют череп, хребет или клеточные листки от своих предков, они наследуют руководство для их построения. Как семейный рецепт, который передается из поколения в поколение с возможными модификациями, инструкции для построения тела постоянно менялись на протяжении миллионов лет при передаче от предков потомкам. Но, в отличие от кулинарного рецепта, инструкции для построения тела записаны не с помощью слов, а с помощью ДНК. Поэтому, чтобы понять биологический рецепт, нам нужно научиться читать на новом языке и рассмотреть новые примеры из истории жизни.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ