Устраиваем привал, прежде всего чтобы успокоить и привести в равновесие Петюнина. Расспрашиваем жителей, чем они тут заняты. Узнаем, что пасут и доят коров, делают сыр, бьют масло.

- Для чего же у вас тут столько народу?

- А это для нас вроде курорта. Старики и дети на перевал, как на дачу, на все лето жить из Поляны переезжают. Отдыхать хорошо, воздух хороший.

- На какой перевал?

- Вот на этот.

Поселок стоял среди крутого склона на чуть более пологом уступе, и я не сразу понял, что русское слово "перевал" греки употребляют вовсе не в настоящем его значении. Для них это не перевальная точка дороги через хребет, а синоним любого пастбища, будь оно хоть на круче.

Дальше нас ведет сама вьючная тропа, где Петюнин шагает уже храбрее и даже решается спрямлять зигзаги. За какой-нибудь час выходим к сухому руслу притока Бешенки и вдоль него на уже знакомую мне главную дорогу Ачишхо. Психоз у Петюнина полностью прекратился - с нами идет вполне здоровый, лишь немного смущенный человек.

На базе рапортую Энгелю и Берсеневу, что круговой маршрут по Ачишхо пройден. Конечно, этот путь для однодневного похода труден, да и при ночлеге в горах доступен только более тренированным и умеющим ориентироваться туристам. У меня возникает поспешное заключение: если мы даже в тумане сумели найти спуск с вершины - насколько же проще спуститься с нее в ясную погоду, имея в руках кроки!

Профессор Пузанов вскоре уезжает, побывав еще (увы, уже без меня) на Аибге. Разве мог бы я поверить тогда, что через четверть века я буду счастлив послать Ивану Ивановичу свою книжку с описанием моего собственного путешествия на Цейлон!

ТРОПА ХМЕЛЕВСКОГО

Я давно, еще со времени блужданий краснолицего, слышал, что на склонах Аибги существует большой красивый водопад. Надо было его разыскать, что я и делал не раз при возвращении с очередными группами со Сланцевого рудника. Из первого поиска вернулся смущенный. Тропы отыскивались и терялись, а водопада не было. Зато с Аибги великолепно просматривались склоны противолежащего Ачишхо и прорезающая их долина Мельничного ручья. Спокойный лесистый хребет, не внушавший никаких опасений, в верховьях этого ручья вдруг обрывался большой грядой скал. Вот ведь над какими утесами рискуешь оказаться, спускаясь без тропы!

Неожиданно это наблюдение вскоре пригодилось. В один из ближайших вечеров работников базы срочно вызвали местные власти. В маленьком доме отдыха, приютившемся высоко над Красной Поляной, пропал один из отдыхающих. Ушел куда-то утром и не вернулся. На его поиски брошены были наблюдатели заповедника, лесники, проводники и охотники. Из Сочи вызвали машину со служебными собаками.

Сидим с Энгелем и Берсеневым у председателя поселкового совета над картой. Вот отсюда гость вышел. Наверное, тоже пошел прогуляться "в горку". По кручам, сквозь густые кусты и лианы добрался до гребня, а гребень лесистый - никаких панорам. Начал спускаться и вот тут-то...

И вот тут-то я чувствую, что мне открывается простой геометрический закон: человек, спускающийся без тропы, невольно стремится идти вниз по склону к ближайшему тальвегу (руслу). Тратить силы на подъем от дна лощины уже не хочется, и человек продолжает двигаться, подчиняясь руслу. А если оно ступенчато, перемежается с водопадными уступами? Тогда путешественник неминуемо повиснет над водопадами, а при попытке спуститься с них рискует разбиться пли искалечиться.

Передо мною ясно встают виденные недавно отвесы в верховьях Мельничного ручья. К его же долине обращен склон, на котором уютно укрылся дом отдыха невидная из Красной Поляны дача, бывшая Наумовка. Да, гость мог дойти и до гребня, а на спуске любой из отвершков долины Мельничного ручья должен был привести пропавшего именно к этим отвесам.

Энгель молчит в нерешительности. Берсеневу же такое предположение кажется убедительным, и именно сюда решают бросить основные силы ищущих. А я получаю задание подняться на Ачишхо и там с одним из метеорологов вести поиски сверху, с Эстонских полян. Досадно, что попадаю не на главное направление, но в этом есть и выигрыш: попутно я познакомлюсь с восточной частью хребта, с новым вариантом кругового маршрута по Ачишхо.

Со мной вызвались идти два молодых туриста. Быстро получаем продукты и медикаменты (мало ли в каком состоянии можно встретить пропавшего?) и, невзирая на вечернее время, идем на хребет. Ответственность задания придает силы, и мы поднимаемся к метеостанции за два с половиной часа вместо обычных четырех. В сумерках осматриваем ближайшие к станции участки. Тут уж пришлось и покричать - в нарушение правил заповедника.

Мой второй вечер в горах. Но на этот раз нигде ни облачка. Во всю свою неизмеримую даль распласталась панорама. Меркнут глуби долин, а вершины еще продолжают сиять, словно сами излучают лиловый и розовый свет. Четкой чертой отделяется от неба море.

Переночевали у метеорологов. В три часа утра были уже на ногах. Наскоро перекусили и двинулись в путь. Нас охватил жгучий холод рассветных сумерек. Задание гласило: пройти до Эстонских полян, отыскать начало тропы, спускающейся прямо к Красной Поляне - к участку Хмелевского, и по пути при помощи поперечных прочесов просмотреть местность на километр влево от тропы.

С каким удовольствием на этот раз я пошел новой тропой - от соблазна сбиться на ее развилки сам столько раз предостерегал туристов. Вскоре все ветвления слились в одну большую тропу, промоченную "солнышками" - красными пятнами на зарубках (так в заповеднике метят экскурсионные пути, но этот почему-то был забыт проводниками) .

Перелесками из гнутых буков, мимо невзрачных болотистых озерец и через ребристый скальный гребешок тропа вывела на привольные поляны, место, где когда-то были выпасы скота из Эстонки.

Кругозор с этих полян наградил нас всею ослепительностью солнечного восхода. При закате поочередно гасли, а теперь одна за другой вспыхивали в лучах солнца сначала самые высокие, потом более низкие вершины, а остатки мрака все глубже заползали в складки долин.

Луга пестрели ковром примул, генциан и причудливых белых подснежников * с длинными вычурно загнутыми лепестками, желто-коричневыми у сердцевины. А вот и еще цветок, не встречавшийся раньше: коричнево-лиловый бокальчик (виданное ли дело - коричневые цветы!), и все лепестки в бурых и желтых крапинках. Рябой цветок за это и прозван рябчиком. Пожалуй, приятнее латинское его название: фритиллярия.

Под уступом лугового плато нам открылось безыменное озеро, скромное, осененное ветвями совсем русских березок. Уголок, словно чудом перенесенный сюда с далекого севера, из аксаковских, из тургеневских мест. Отсюда, ответвляясь от тропы с "солнышками", и идет тропа на участок Хмелевского, одного из первых исследователей флоры и климата Красной Поляны. Будет справедливо назвать этим именем и озеро и тропу.

Теперь все внимание поискам.

Начало тропы, ныряющей с луговины на спуск в лес, находим по зарубке на опушке. Аукаемся, всматриваемся в следы. Иногда делаем петли влево, прочесывая лес.

Пологая дорожка неожиданно выводит к обрыву - невольно замираем. Не столько от его крутизны, сколько от глубины долины и прелести вида на совсем близкую, прямо у ног легшую Красную Поляну. Как до нее отсюда близко - не семь, а каких-нибудь три километра. Я уже уверен, что и Эстонские поляны, и поэтическое озерцо Хмелевского, и, наконец, эта осыпь с лучшим из всех мне известных видов Красной Поляны - все это великолепные

*Этот цветок называется эритрониумом, а по-русски совсем прозаично песьим зубом; впрочем, это буквальный перевод прежнего латинского названия растения Erytronium dens canis, где "дэнс канис" и означает "зуб пса". Теперь этот вид эритрониума называется caucasicum, то есть просто кавказским.

узловые точки будущего краткого кругового маршрута по Ачишхо.

Прощаемся с осыпью, пересекаем ручей, текущий к Бешенке, и начинаем крутой спуск по буковому лесу. Тропа завалена прошлогодней листвой, но ноги ее сами чувствуют. Местами помогают и заплывшие старые зарубки на стволах бука (здесь без "солнышек"). Делаем еще несколько петель влево, ломясь лесом без троп. Аукаемся - откликов нет.

Путь утомительный. Слишком прямолинейно, по самому коньку круто снижающегося отрога, проложена тропа. А подниматься здесь и еще того тяжелей. Рекомендовать такую трассу можно только для спуска.

Идем, все время ощущая под собою кручи - и справа и слева. Справа еще тенистый мир долины Бешенки, слева - другой мир - напоенные солнечным воздухом склоны, обращенные к Дворцовому ручью. На гребне начинают преобладать заросли крупной кавказской черники, дубняк и азалея - совсем как на спуске от дворца к Санаторной улице. Такая растительность обычна для нижних частей отрогов... Поселок все ближе, его присутствие уже чувствуется внизу впереди. Найти пропавшего больше нет шансов. Торопимся к базе узнать, не нужна ли наша помощь на каких-либо других направлениях.

Незадолго перед концом пути спуск нас дарит прощальным сюрпризом: на одном из плечей хребтика лес расступается, и перед нами открывается еще один, в моей коллекции, вероятно, уже десятый, вид Красной Поляны сверху. Как хорошо Поляна вписывается в рамы окружающих гор! Откровенная, доверчивая - вот я, вся на виду, любуйся мной!

Эта панорама хороша не только как завершение кольцевого маршрута. Сюда, на кругозор Хмелевского, можно посылать людей и в отдельные прогулки.

Вот и старая дача этого профессора. Как ловко! Спуститься с Ачишхо не куда-то к Сосновой скале, от которой нужно еще пять-шесть километров топать "транзитным шагом", а прямо в поселок! Радость отыскания новой тропы несколько возмещает досаду оттого, что поиски безрезультатны.

На базе нас встречает улыбающийся Энгель. Пропавший найден. И где же как раз там, где мы предположили! Нашел его наш проводник Димитрий. Все было, как и догадывались. Выйдя утром, гость, пожилой человек, с упорством карабкался вверх, воюя с кустарниками. Вскоре он с горечью почувствовал, что сердце сдает, что по таким горам он не ходок, и решил спускаться. Неумолимая геометрия склонов привела его к тальвегу первой же ближней лощины. А лощины впадали одна в другую, в них появились ручьи, пришлось балансировать на скользких камнях. Несколько раз, не удержавшись, он падал в ледяную воду. Наконец на пределе усталости, мокрый, голодный, он вышел над страшными отвесами верховьев Мельничного ручья. Страдалец собрал последние силы и заставил себя вскарабкаться обратно, метров на сто выше отвеса. Здесь он сел на упавшем стволе, держась рукою за один из сучьев, и решил сидеть, никуда больше не двигаясь. Он просидел так остаток дня и всю ночь, люто холодную. Димитрий обнаружил его лишь на рассвете.

Проводник рассказал, что уже вечером вышел на след пропавшего гостя, но искать помешала тьма. Переспав у костра, Димитрий с двумя подручными двинулся дальше по следу, пока наконец не заметил сидящего, уже ко всему безучастного человека. Дали ему глотнуть воды, вина, он встряхнулся, все понял и со слезами на глазах начал благодарить спасителей. Его свели вниз под руки...

Энгель внимательно выслушал мой рассказ о "кольцевании" ачишхинского маршрута по тропе Хмелевского и, пожалуй, впервые сказал мне теплые поощряющие слова: на него произвела впечатление самая возможность диагноза где мог человек заблудиться и где его надо искать. Да и сам я ощутил в себе признаки неведомой прежде "пространственной зоркости".

Потребность ориентироваться в горах стала превращаться в способность, словно я обзавелся неким внутренним компасом. Только умение Димитрия читать следы человека в лесном бездорожье еще казалось мне непостижимой магией.

КОЛЬЦО АЛЕНЫ

И все-таки любая удача чревата головокружением от успехов. Ощутив в себе умение ориентироваться и ориентировать других в горах, я, что называется, закусил удила и, конечно, сразу же "перехватил".

В день большого наплыва туристов Мне пришло в го-лову отправить на Ачишхо две самостоятельные группы сразу по обоим недавно разведанным круговым маршрутам. Хребет оплетался двумя петлями в один прием! Группам было предложено сообща подняться к метеостанции и пройти к водопадам. После этого одна из них должна была вернуться к метеостанции, на спуске держаться левых троп и у поляны с озером Хмелевского отыскать крутую тропу с осыпным кругозором, чтобы спуститься в Поляну в тот же день. Другая же группа, всего из трех человек, взявшая с собою одеяла и продукты па полтора суток, получила совет подняться от водопадов на вершину Ачишхо, полюбоваться, как солнце садится за море (увидеть это мне и самому еще не удавалось), и к темноте спуститься к Греческим балаганам. В них заночевать. Утром, если захочется, вновь побродить по вершинам и примерно к обеду спуститься на турбазу.

Я же в свою очередь на день возвращения этой группы наметил свой кольцевой маршрут по Ачишхо, но во встречном направлении: с подъемом к балаганам и со спуском от метеостанции. Я рассчитывал, что, выйдя пораньше, мы еще застанем группу завтракающей в балаганах. Тут-то и можно будет взять их с собой к вершине, все им рассказать и показать.

Заметнее всего в этой группе была женщина по имени Елена, именовавшая себя Аленой, очевидно, считая, что такое имя прибавляет ей очарования. Кокетливо и самоуверенно она выслушала все рекомендации и запреты, объявила, что ее спутники, двое мужчин, будут беспрекословно подчинены ей (те не возражали), и тройка двинулась в путь. Им было рассказано все, что нужно. И о трех ступенях водопадов; и о палатке медовеевских пастухов; и о том, как нельзя спускаться с вершины и как надо дойти до плеча и сползать к Когтю. За эту группу я был спокоен. Однодневная же внушала мне опасения: консультацию туристы этой группы слушали растерянно. Боялись, что не найдут поворот к озеру и начало тропы к осыпи. Но все же в поход они отправились.

День проходит в лекциях вновь прибывшим туристам, в суете, в получении пропусков и продуктов на завтрашний "большой круговой Ачишхо". Непонятно, где и как простужаюсь и впервые в Красной Поляне ощущаю, что мне не по себе. Острый кашель, тяжелая голова...

К ужину возвращаются однодневные ачишхинцы. "Малый круговой" с тропой Хмелевского пройден туристами самостоятельно! Спуск понравился, от панорамы с осыпи в восторге. Значит, теперь я уже ни одну группу не отправлю на Ачишхо челноком, взад-вперед по одной и той же дороге. Как минимум, будет спуск по тропе Хмелевского! А как максимум - завтра я еще разведаю, не проще ли вариант не со спуском, а с подъемом через Греческие балаганы.

Утром встаю угнетенный. Кашель усилился, голова болит. Вероятно, даже небольшой жар. Но неужели из-за этого я откажусь от маршрута? Ведь не так часто Энгель отпускает меня наверх. К тому же болезнь можно перебороть, как говорят, путем "клинического" лечения - по принципу "клин клином"...

Выхожу с группой в пятнадцать туристов. На подъеме вдоль Бешенки держусь в прошлом запретной левой тропы. Подъем к балаганам оказывается скучным и тем более долгим, что сам я иду с трудом: у меня жар, сердце колотится вдвое сильнее обычного. Вынужден останавливаться чаще, чем всегда. Да и туристы скучают. Как ни упоителен пронизанный солнцем и легким шумом высокоствольный лес, но и он надоедает при таком утомительном подъеме.

Почти четыре часа подъема. Группу Алены не встретили. Очевидно, после ночлега в балаганах они ушли обратно к вершине. Вот наконец, и балаганы. Спрашиваем у пастухов:

- Ночевали туристы?

- Какие туристы? Не знаем, никто не ночевал.

- Как никто?

В груди словно что обрывается. Значит, с вершины они не спускались. Но вчера же был совсем ясный вечер! Неужели не нашли балаганов? Нет, наверное, просто вернулись на метеостанцию.

Все же встревожен. Тороплю спутников и форсирую подъем к вершине. Сердце бьет барабаном, дыхания не успокоишь.

Вот и Коготь с остатками балагана, и крутой луговой подъем. С интересом смотрю в ясную погоду на путь, по которому выбирал спуск в густой мути облаков. Оказывается, удачно выбрал: и левее и правее скальные кручи.

Туристы меня обгоняют - нет даже сил их остановить. Ничего, дальше вершины не уйдут.

На пике сажусь в изнеможении. Тщетно пытаюсь найти хоть какие-нибудь следы пребывания пропавших. Ни конфетной бумажки на снегу, ни окурка. Блюли строгие правила заповедника. Не видно ли чего на траве? Эх, нет со мною Димитрия. Что увидит такой следопыт, как я, в этой траве?

Осматриваю все вокруг - нет ли каких троп, которые могли соблазнить незадачливых путешественников? Нет, троп не видно. Далеко внизу, в долине Чвежипсе, такой же глубокой, как краснополянская, белеют крохотные домики. Это впервые я вижу деревню Медовеевку - наследницу былых медозюев. Не туда же угораздило спускаться Алену? Сбегаем в цирк. В гортани першит, сердце неистовствует даже на спуске. Обходим уступ верхнего водопада.

Но что это? Где водопад? Есть уступ, а водопад исчез. Очевидно, растаял питавший его снежник, и теперь Ачипсе начинается ниже, чем раньше! Не это ли было причиной того, что туристы сбились? А вот и еще одна новость: нет палатки пастухов, о которой я им говорил. Вместо палатки голые козлы. Остатки костра, дырявый котелок с недоеденной кашей - все давнишнее. Вот где ошибка! Разве можно ориентировать людей на такие непостоянные признаки? Ведь это же все равно, что советовать повернуть направо от коровы с колокольчиком...

К шести вечера приходим к метеорологам. Группа Алены - они ее помнят сюда не возвращалась. Старик метеоролог, услыхав о новом исчезновении людей, говорит: - Беспокойная у вас работенка. Нам наверху спокойней.

Обещает с утра пройти за водопады, туда перебрались медовеевские пастухи - может, они видели злополучную тройку.

По графику нам полагался ночлег на метеостанции. Так и надо было бы сделать, чтобы утром всей группой отправиться на поиск. Но ведь на базе, быть может, еще и не хватились пропавших. Это тоже моя оплошность: впредь надо строго регистрировать подобные группы и объявлять всей базе контрольный срок их возвращения. А могло быть и так, что пропавшие какими-нибудь путями спустились уже в Поляну без троп?

Решаем в тот же вечер вернуться на базу. К темноте достигаем Сосновой скалы, а дальше идем в сплошной тьме - ноги вернее, чем глаза, распознают дорогу к поселку.

Взбудораженный и совсем больной (никакое "клиническое лечение" не помогло) являюсь с повинной к Энгелю. Здесь уже спохватились, но были растеряны: где искать? Собираем "военный совет" у Берсенева. Говорю о маршруте пропавших и об участке, на котором они исчезли. Повторяется уже известная мне картина - мобилизация охотников и проводников. На этот раз мы все сходимся на том, что заблудившихся качнуло к Медовеевке, на неизвестную мне сторону Ачишхо. В деревню звонят по телефону, мобилизуют жителей.

Врач, присутствовавший на совете, коснувшись рукою моего лба, заявляет:

- Э, батенька, да у вас под сорок. Ни в какие поиски мы вас не пустим. Немедленно в постель.

С утра Ачишхо прочесывают с запада - от Медовеевки и с юга - с Бешенки. Наблюдатели заповедника проверяют Ачипсе.

Лежу в своей башне и лишь изредка получаю сообщения с фронта поисков. К вечеру возвращаются группы, обшарившие Бешенку,- безрезультатно. Наутро от метеостанции пришли наблюдатели, проверявшие среднее течение Ачипсе, на их направлении тоже никаких следов. А ведь начались уже четвертые сутки со времени ухода людей в маршрут.

В регистратуре звонит телефон. Говорит Медовеевка. Пропавшие разысканы одним из лесников. Люди здоровы, хотя и измучены. Сегодня их к нам привезут.

Отлегло от сердца - и мне сразу становится лучше: меньше болит голова и укрощается кашель.

К вечеру на таратайке, предоставленной поселковым советом, героев привозят. Похудели, осунулись, оборвались. Встречавших особенно удивили их босые ноги в болячках и при этом почему-то восторженный, прямо-таки торжествующий вид. Я-то ждал от них упреков, претензий, негодования - плохо проинструктировал, не предостерег... А они накидываются... с благодарностями!

Вся беда началась, как я и полагал, с исчезновения водопада и палатки. Они к этому моменту уже настолько прониклись уверенностью в безошибочности путеводной

схемы, что не могли допустить и мысли о ее возможной неточности. Увидав, что нет ни водопада, ни палатки, туристы приняли всю вину на себя:

- Значит, мы уже сбились.

- Так видели же вы козлы, след костра?

- Мало ли что видели. Мы считали, что кроки, до сих пор такие точные, не могут соврать. Ну и полезли в растерянности на первый же попавшийся хребет.

- Но ведь на этот хребет полагалось лезть и согласно схеме!

- Нет, мы уже потеряли всякое доверие и уважение к себе. Решили добираться домой как придется. Увидели с вершины домики - ну, к ним и пошли. Думали, конечно, что это Красная Поляна. Ох, если бы вы только знали, как мы там лезли, как висели над скалами! А по ночам было жутко - медведей боялись, забирались ночевать на самые крутые утесы.

Словом, опять повторилось все как по-писаному. Та же геометрия склонов спустила их в первый попавшийся тальвег, а затем спуск по скользкому руслу, падения с водопадных уступов, продирание через кусты и лианы. В первую же ночь ухитрились потерять одеяла, свалив с какой-то скалы рюкзак, в котором они лежали. Слазить за ним не нашли в себе сил. Один из спутников Алены растер ноги и оставил где-то в трущобах новехонькие сапоги. У остальных обувь тоже разлетелась на вторые-третьи сутки. Голодали (паек был взят только на полтора суток), питались травами и сырыми грибами. Несколько раз делали попытки подняться обратно, но вскоре попадали в соседнюю лощину. Она соблазняла легким спуском, а затем вновь приводила к обрывам.

Уже не помнят как, но вдруг вышли к кукурузному полю и лесной сторожке. Обессиленные, заснули в ней на полу; в таком виде и были найдены лесником.

Забавно, что сейчас все перенесенное вспоминают в самом радужном свете и с хорошим чувством юмора. Алена даже просит меня ни больше ни меньше как... повторить, обязательно повторить их путь. Благодарю за пожелание и говорю, что его с удовольствием исполнят местные пастушата: новые сапоги и три одеяла для них достаточная приманка. Шучу насчет своей "рыцарской" попытки встретить группу Алены в горах.

_ Вот видите, насколько меня потрясло ваше исчезновение? Я даже слег...

Наутро Алена и оба ее спутника заходят ко мне проститься. Снова яростно благодарят. В книгу отзывов они накатали такой гимн собственному походу, что теперь у Энгеля не поднимется рука меня наказывать. Да ведь дело и не в выговоре. Я достаточно наказан и проучен всем пережитым, но - что самое главное - не разубежден в правоте основной идеи. Я буду и впредь рассылать туристов одних но окрестным горам. Буду делать это еще осторожнее, инструктировать с еще большей дотошностью. Научусь предусматривать и предотвращать возможные казусы. Но посылать буду!

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОЛОДОСТИ

Однажды, посоветовавшись с врачом, я решил поднять на Ачишхо группу пожилых, пятидесятилетних туристов. Бережно, словно за руку, вел я эту команду. Вышли с рассветом, часто присаживались. Восемь часов занял подъем к метеостанции - почти вдвое больше обычного, но это был тихий, без напряжения, подъем людей с утомленными сердцами, отягощенных полнотой, людей, которым, казалось, давно противопоказаны подобные удовольствия.

И вот мы на Южном кругозоре: радость, что достигли такой высоты, что под ногами глубина, столько воздуха, что распахнулись такие дали, что синева ниже горизонта - что слипшееся с небом море... У меня на глазах молодели лица спутников, разглаживались морщины! Если бы измерить, что убавил и что возрождал такой поход в их усталых сердцах...

Неделю спустя на базе появилась веселая и дружная самодеятельная группа - несколько немолодых мужчин и женщин. Лица их светятся какою-то особенной радостью. Держатся эти люди свободно, непринужденно, как у себя дома, не идут ни на какие консультации, а вечером уже получают продукты. Что же, сам Энгель их консультировал, что ли?

- Владимир Александрович, куда это они?

- На Аибгу.

- Сами? Без проводника?

- Они и таи все знают. Это "старые" краснополянцы.

Подхожу знакомиться. Неохотно отвечают, опасаются, что пристану к ним с советами и запретами. Но я только спрашиваю, я сам хотел бы слышать их советы.

Да, им есть что рассказать. Они этой же самой группой двадцать лет назад, в 1914 году, молодые и сильные, поднялись на Аибгу и хоть провели на ней всего два дня - пронесли с собою воспоминание об той радости через два десятилетия. Все эти годы лелеяли мечту - вновь и в том же составе пройти па Аибгу. Решили - и сделали. Утром я их провожаю. Под вечер с тревогой думаю о них - по Аибге скачут молнии и раскатывается гром короткой грозы.

На следующий день к вечеру туристы возвращаются озаренные, счастливые. Гроза? Она их даже обрадовала, ведь двадцать лет назад тоже была такая. Да, они совершили путешествие в свою молодость. Чуть ворчливо шутят, что гора стала несколько выше и путь к ней удлинился.

За ужином я выспрашиваю у них, что они помнят о Красной Поляне? Таким ли был Греческий мостик? Как называлась гостиница?

Наутро я тепло прощаюсь с этой славной шестеркой пожилых, но деятельных и светлых людей и прошу навещать Поляну чаще, чем раз в двадцать лет. Они уезжают, а я невольно задумываюсь. Как дальше сложится моя жизнь? Кем я буду? Останусь ли в Красной Поляне, или у меня появятся какие-нибудь новые цели и планы? Ну что ж! Как бы ни было, а я тоже приду к Поляне, подобно этим старым ее друзьям. И так же пойду в горы, не прося ничьих советов, и для меня это возвращение, наверно, тоже будет подлинным возвращением а молодость.

СТАРИКИ

Как важны для краеведа встречи с живыми свидетелями прошлого, даже вот с такими, приезжими. А ведь есть старожилы, местные жители, которые, конечно, знают и помнят значительно больше.

Выясняю, кто жив из греков, переселившихся в Поляну в 1878 году. Называют фамилии Ксандиновых, Фанаиловых, Халаичевых, Карибовых. Обхожу их дома. Многие участники переселения уже умерли. В двух семьях нахожу ветхозаветных старцев, почти впавших в детство и позабывших русский язык. Представители следующего поколения кое-что помнят со слов отцов и сообщают мне интересные сведения.

Действительно, ставропольские греки узнали о Красной Поляне от своих сородичей, живших в Турции, куда переселились краснополянские ахчипсовцы. Но было это задолго до русско-турецкой войны 1878 года. Учитель Тахчиди уверяет, что первые ходоки греков - три человека *- разведали Поляну еще в 1867 году. Упоминает при этом, что ходоки застали еще стычки русских солдат с остатками горцев **. Поляна грекам понравилась, и на ней первыми поселились семь семейств, всего 42 человека.

Подобные же интервью беру у стариков эстонских поселков. Семидесятилетний эстонец Ян Нахкур оказывается и памятливым и словоохотливым, хорошо говорит по-русски. Я едва успеваю записывать его неукротимые воспоминания.

- Отец приехал на Кавказ из Лифляндии, там у помещика работал. Приехал своей повозкой. В Ставропольской губернии поселились у станицы Подгорной. Там плохая вода. Через пять лет переехали на Марух. Но тут беспокойно было. Жили как в военном лагере - поджоги, грабежи. Бросили мы это место и уехали в Калмыцкую степь, поселились на Маныче в землянках. Трудный был климат - за восемь лет четыре года засушливых. Лишь редкие годы собирали большой урожай. Тут и дошла до нас слава о Красной Поляне.

Послали мы туда трех ходоков - им места понравились. Сады какие, фрукты сами в рот падали. А лугов! А лесу! А зверя!

Обратились к сочинскому окружному начальнику за разрешением переселиться, а потом, не дождавшись разрешения, взяли да сами и переехали. Шли с вьючными лошадьми через перевал Аишха. Путь был тяжелый, заросший. Останавливались, чинили дорогу и двигались дальше...

Узнало сочинское начальство, что мы поселились, приехало нас гнать. Пугало отсутствием транспорта, голодом.

* Другие свидетели убеждали меня, что ходоков было семеро.

** Убедительное показание. Действительно, партизанское сопротивление горцев из племени хакучи продолжалось на Западном Кавказе именно до 1867 года.

Но их упросили и приступили к раскорчевкам. На месте Первой Эстонки поставили сперва только балаганы...

Рассказывая, старик сообщал множество подробностей - почем была продана лошадь, скольких рублей не хватало на покупку ружья. Ему тогда было 22 года - был здоровый и крепкий, "черта не боялся, греков, турок, имеретин перебарывал".

- Пошел первый раз на охоту - сразу трех медведей встретил, двух убил наповал. Однажды вчетвером уснули в дозоре, медведь подошел, обнюхал нас и не тронул. Просыпаюсь - слышу над ухом сопит. Притворился, что сплю, а у самого сердце сжалось - ну, думаю, конец. Нет, ушел... А в другой раз устроили навес на деревьях да и заснули, свесивши ноги. Просыпаюсь - за ноги кто-то задел. Оглянулся - медведь, подбирает под нами рассыпавшиеся с навеса сливы...

Охотиться не умели. Приспособился я ветер чуять, с подветра к зверю подходить, так греки-соседи меня за то колдуном объявили - они тогда тоже в охоте не понимали. А зверя было множество. Помню был день, когда я уложил девять медведей!

Слушаю эстонца без недоверия, это не тартареновские басни. Старк в своих записях тоже говорит об обилии зверя в лесах тогдашней Красной Поляны.

- С греками жили мирно, только объясняться было трудно: ни по-эстонски, ни по-русски греки тогда не понимали. Вместе ходили через горы за хлебом то на Псебай *, то в Адлер. Дорога была опасная, несколько раз лошадей губили.

Кем только не работал молодой эстонец! Две недели в адлерской харчевне ремонтировал гармоники. Потом по пяти рублей с десятины косил сено. Корчевал леса, а плугов, лопат, инструмента не было. Еще пустовали земли и на берегу, но туда не ехали, боялись малярии. Решили из гор ни за что не уезжать. Занялись свиноводством, получили хорошие урожаи картошки.

- А потом пришли к нам инженеры строить шоссе. Тогда мы, эстонцы, первыми прошли сквозь ущелье по самой реке по заданию инженера Константинова. Греки удивлялись - они еще от черкесов слышали, что река тут течет будто бы сквозь гору, туннелем.

*Станица Псебайская на северном склоне Кавказа в долине Малой Лабы.

Ян Нахкур очень гордился тем, что был одним из главных советников инженера Константинова.

"Мягкие" части дороги строили русские. На строительство скальных участков собралось много пришлых турков - до полутора тысяч человек. Их считали умельцами по части скальных работ и привлекали высокой оплатой - по восьмидесяти копеек за день. Около пятидесяти человек погибло в ущелье при взрывах.

- С постройкой дороги настала новая жизнь. Начали делать себе телеги. А то ведь наши дети не видели колеса! Начали груши сушить, орехи заготовлять, купцам продавать, хлеба стало много. С царской фермы на берегу купили себе коров швейцарской породы. Деревья для садов закупили на Сочинской опытной станции. В девяносто девятом году построили школу, а в одиннадцатом году клуб.

Спрашиваю, откуда же средства брались? Оказывается, при хорошем хозяйстве гектар сада давал доход до двух тысяч рублей.

О более поздних годах старик рассказывает скомканно. Видимо, тут его смущает политика: в 1920 году часть уехала в буржуазную тогда Эстонию, да и среди оставшихся не все сразу приняли Советскую власть. Остро проходила коллективизация. Стреляли в нового учителя, потом пытались его отравить в отместку за то, что разоблачал случаи охоты в лесу на колхозных свиней (тех самых, которые самостоятельно пасутся в горах и "дружат" с дикими кабанами чем не повод для браконьера пристрелить вместо дикой домашнюю свинку?).

В эти годы одиннадцать хозяйств было раскулачено, в том числе и хозяйства двух поселян, в прошлом белых стражников. Весной тридцатого года был как бы отлив, в колхозе осталось всего двадцать восемь хозяйств. А сейчас опять почти все в коллективе, и "Эдази" работает хорошо.

Новое пополнение моих записей, новые факты, все пополняющиеся страницы истории края.

ЕЩЕ ВЕТЕРАН

Шаги по лестнице - на башню кто-то поднимается. Знакомый голос:

- Если двери нет, то куда же прикажете стучать?

Входит высокий красивый смеющийся мужчина. Он тяжело дышит, и это всего только от подъема на Собиновку.

- Александр Владимирович, здравствуйте, как я вам

рад!

Это Кожевников, ботаник, знакомый мне по 1932 году. Тогда я застал самый конец его работы, о которой все вокруг говорили с большим уважением. Заложенные им опытные участки находились и на Ачишхо и на Аибге. Для систематических наблюдений он ежедневно поднимался то на один, то на другой хребет. Богатырская сила чувствовалась во всей его крепкой высокой фигуре, в веселых глазах. Этой горной выносливостью он как бы предупреждал недоумение, которое могло кое у кого возникнуть - дескать, как же, такой молодец-мужчина и вдруг занят цветочками, травками...

Но это был настоящий полевой, экспедиционный работник. Как он ходил! Рассказывали, что тренировкой Кожевников сумел довести время подъема на Ачишхо до двух часов (вместо моих четырех), а за пять часов легко восходил на Аибгу.

Не давая ему раскрыть рта, накидываюсь на него с расспросами - кому же, как не ему, консультировать создаваемый в туркабинете гербарный плакат о высотных зонах? Он, конечно, согласен. Когда же я высказываю пожелание вместе с ним "сбегать" на какую-нибудь "горку", он на глазах потухает, мрачнеет и упавшим голосом говорит:

- Я очень рад, что вас встретил. Мне было бы больно застать Красную Поляну без любящего хозяйского глаза. Экскурсионное дело и туркабинет должны быть в надежных и, главное, неравнодушных руках...

Я смутился, не понимая, для чего такие торжественные слова. Но он продолжал проще и прямее:

- Одно мне только хочется вам посоветовать: берегите свои силы, не надорвитесь. Учтите мой горький опыт - я банкрот. Ходить в горах таким темпом, как я, непростительно. Теперь я больной, неизлечимый сердечнобольной. Сейчас я удрал от врачей, запрещавших мне ехать на юг. Я не мог не приехать в Красную Поляну. И вот счастлив уже тем, что вижу Аибгу с высоты вашей Собиновки. Выше мне все и, кажется, уже навсегда недоступно.

Если бы это говорил не цветущий тридцатилетний красавец, и то подобная исповедь могла бы потрясти. Я не знал, что сказать. Хорошо, что Кожевников сам перевел разговор на другую тему.

Осторожно спросил меня о планах - собираюсь ли продолжать образование. Мне было трудно ответить на это. Я чувствовал, что работа, которой я отдаюсь целиком, исподволь подводит меня к моей будущей специальности. Но к какой? Историка? Природоведа? Геолога? Может быть, краеведа? Но ведь такой профессии нет. А правильно ли, что нет?

- Вероятно, географа,- подсказывает Кожевников.

Я растерянно моргаю.

Конечно, я знал, что были и есть на свете географы, в их числе и знаменитые. Но не представлял себе, что могут быть факультеты, выпускающие географов - специалистов по исследованию разных стран. Кожевников рассказал мне, что такие факультеты существуют.

Он в тот же вечер уехал. Перед отъездом прошел в туркабинет, похвалил плакат с гербарием высотных зон, сделал несколько поправок в латинских названиях. Мы простились с намерением обязательно встречаться в Москве.

Через год я, не веря себе, прочитал в газетах о смерти молодого талантливого ученого А. В. Кожевникова. Его сердце не вынесло какой-то несложной операции. Горы последний и решительный раз напомнили о себе.

Значит, не шутки все эти запреты врачей, все эти рекомендации Марии Павловны Преображенской, запомнившиеся мне еще с детских лет, о режиме дыхания на подъеме. И, значит, не забавы ради так медленно, с частыми остановками, ходят в горах на подъем альпинисты - это я видел на экранах кино. Есть законы гор, которые нельзя нарушать. Расчет за нарушения приходит короткий и неумолимый.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТУРИСТСКОЙ РАБОТЕ

Благословение Кожевникова придало мне сил. Вооружившись клеем, ножницами и тушью, я с помощью двух туристов, склонных к ботанике, быстро закончил огромный - в целую стену - плакат-гербарий "Высотные зоны природы Западного Кавказа".

Это была как бы таблица из нескольких горизонтальных рядов с засушенными образцами растений, наклеенными по этим рядам в виде аппликаций. Каждый ряд соответствовал определенной высотной зоне. Под растениями были (по-русски и по-латыни подписаны их названия, а слева нанесена вертикальная рейка со шкалой высот.

Против нижней полосы стояло "до 1000 м" - здесь были прикреплены ветви дуба, граба, каштана, самшита. Выше следовали бук и пихта с набором вечнозеленых кустарников. Отдельный ярус с высотами 1700-2300 метров заняло субальпийское высокотравье. Здесь было особенно трудно разместить целые растения: они так велики, что их стебли и корни залезали не в свой ряд, как мы ни старались расположить их косо и убористо. В предпоследнем ряду сверху красовалась низкотравная альпика: крупноцветные карлики - синие генцианы, лиловые с желтым анютины глазки, лилово-коричневые рябчики, подснежники эритрониумы. Наконец верхний ряд - скальная флора, тоже растения-гномы, но лепящиеся в трещинах скал - камнеломки, близкая к тундровой кавказская дриада, лишайники.

Предвкушаю, насколько убедительнее будут звучать в .наших лекциях слова о высотной зональности, когда их можно будет иллюстрировать подлинными образцами флоры.

Кабинет украсили не только растения, но и кроки маршрутов, которые я вычерчивал вечерами. На схемах были проставлены и данные о километраже, настуканные шагомером, и цифры высот, которые я усердно измерял анероидом-высотомером, и хронометраж пути на подъемах и спусках - его я тоже тщательно вел при каждом походе.

Все чертежи были сделаны так, чтобы люди могли отправляться в путь самостоятельно, без проводника, и даже не получая консультации методиста.

На схеме Ачишхо еще не была нанесена одна тропа: с пригребневых Эстонских полян на Эстонку. Значит, в ближайший поход на этот хребет надо будет пройти и по ней.

Так и делаю. Тропа давно нехоженая, запущенная, перевитая колючими усами ежевики. Азалеи заполонили весь гребень хребта. Только красные пятна на зарубках - "солнышки" - помогают отыскивать теряющийся то и дело след тропки. Местами и "солнышки" погасли, заплыли какой-то плесенью, а кое-где терялись и сами зарубки. Приходилось соображать: а как бы я сам тут трассировал путь?

Шли долго, тропа оказалась длинной, однообразной. Некоторые спутники стали ворчать. Но я все же был рад, что прошел ее,- теперь я знаю, что водить по ней экскурсии не стоит. На схеме так и будет написано: путь скучный.

А может быть, это уже пресыщенность, и я излишне требователен? Путь по мшистому гребню, ощущение глубины справа и слева, сознание, что за деревьями, чуть они расступятся, можно увидеть далекие пики... Перенесись я из Москвы прямо на этот хребет, в буковый лес с дурманно пахучей азалеей и папоротниковыми полянами,-разве это не было бы радостью? А тут иду и бракую - проявляется профессиональная разборчивость.

Уже невдалеке от подошвы тропа с "солнышками" подходит к развилке. Мы идем вправо, вниз к Эстонке, а "солнышки" уводят влево - ага, знаю, это к нарзану на Ачипсе, где мне еще надлежит побывать. И хотя я там не был, как не был и на медовеевских склонах Ачишхо, я чувствую, что хорошо знаю весь этот хребет, вижу его в целом, с каждой морщиной и пазухой. Ачишхо превратился для меня как бы в огромное ручное животное, bull; на котором я могу ездить верхом, могу чесать ему за ухом, в гриве.

Мой хороший, родной Ачишхо!

Мне и этого было мало. Хотелось, чтобы на маршрутах были заметные, но не портящие пейзажа указатели, стрелки, надписи. Пусть только в трудных для ориентировки местах.

Пробую писать такие метки масляной краской на сланцевых плитках. Во время ближайших экскурсий приколачиваю их к стволам, закрепляю в щелях заметных скал. "Родник 200 м налево", "Держаться правых троп", "К водопадам направо". Подобные указания успокоят туристов, подтвердят им, что они на верном пути.

Это предприятие неожиданно встречает чье-то сопротивление. Кто-то умышленно палками сбил, расколол половину развешенных мною плиток. А кое-где нарочно повернули стрелки вокруг гвоздя, чтобы они заведомо указывали не туда, куда нужно! Неужели это местные жители, пытающиеся сохранить свою монополию проводников?

Как бы там ни было, пришлось отступиться от своей затеи, признать ее преждевременной. Надо метить тропы какими-то более капитальными знаками.

Ну что ж, есть и другие возможности помочь людям в пути. Я вывешиваю в туркабинете плакат - своеобразный кодекс туриста на маршруте. В нем уже значатся такие, добытые не всегда сладким опытом, пункты:

Прежде чем взбираться на обрыв, подумай, можно ли с него спуститься.

При спуске по незнакомому склону избегай тальвегов, русел. Придерживайся гребней отрогов.

Не сбрасывай камней с вершин и склонов. Внизу могут оказаться невидимые для тебя люди и скот.

Не ходи в горах в одиночку даже по знакомым дорогам. Случайное падение и ушиб, растяжение, вывих могут оказаться роковыми при отсутствии помощи.

Заботило меня и другое: не слишком ли назойливо в лекциях и на экскурсиях навязываю я моим подопечным свои мнения и вкусы? Не утомляет ли их моя увлеченность и восторженность? Ведь многим из них милее сдержанная прелесть среднерусской природы, а театрализованные щедроты юга их оглушают.

Как же быть, пропагандисту именно этой экзотики? Какие умеренные слова найти о природе, если эта природа самая богатая и сложная в нашей стране? Как быть, если приходится совсем не из ложного пафоса употреблять такие громкие слова, как "грандиозность", "щедрость", "могущество", "роскошь"? Ведь так легко объявить их высокопарными литературными штампами! Сколько нужно умения и такта, чтобы не опошлить этих высоких оценок.

Есть и еще одна трудность: рассказ в экскурсии органически совмещается с показом, и нужно уметь умолчать о том, что видно и без "переводчика".

Работать, работать. Исследовать новые тропы, накапливать факты о прошлом и настоящем. Учиться рассказу и показу. Оттачивать формулировки, их логику, последовательность и, быть может... написать в итоге этой работы книгу о Красной Поляне!

Немолчный горных вод напев. Омытость листьев, четкость линий. Два облака внизу в долине Лежат, проснуться не успев...

&

ЕЩЕ НА ДВУХ ХРЕБТАХ

ПОДЪЕМ НА АИБГУ

ВОСХОЖДЕНИЕ на Аибгу... Если даже невзрачный Ачишхо заключал в себе столько хорошего, какие же впечатления сулила эта многовершинная гора, даже снизу прекрасная! Почему так долго не удавалась побывать на ней? Обычный путь на Ачишхо в оба конца занимал день. На Аибгу же полагалось ходить с ночлегом - не кожевниковским же темпом взбегать на нее за пять часов! А вырываться с базы, переполненной туристами, на два и, если на Псеашхо, то на целых три дня - было нелегким делом. Я давно, но безуспешно просил Энгеля о таком походе. Наконец желанный маршрут осуществился.

Шли через Греческий мостик, поднимаясь далеко в обход пятиглавого массива. Видная еще в одном повороте

Красная Поляна прощалась с нами белыми домиками. В пяти минутах хода в сторону от тропы по гребню хребтика в кустах прячется остаток старинной стены, выложенной из камня. Находим ее без труда. Вот они, развалины еще одной дочеркесской крепости, когда-то, быть может в средние века, караулившей подступы к какому-то поселку - предшественнику Красной Поляны. Кому был нужней этот путь? Генуэзцам?

В подъеме на Аибгу много монотонного, мало ориентиров. Тропа беспорядочная, сырая, а то и с грязью по колено. И как это удерживается столько влаги на таких кручах! Беспокоят частые развилки - как их запомнить? Не беда, разветвившиеся тропы вскоре опять сливаются - это просто спрямления, протоптанные скотом.

На Аибгу в этот раз шли какие-то безразличные люди, среди которых выделялась только одна бойкая басовитая толстушка лет двадцати восьми, учительница, бурно выражавшая свои восторги.

Никто и не думал шутить над ее преждевременной и явно болезненной полнотой, но она сама с несколько шутовским позерством сосредоточивала на ней всеобщее внимание.

- Куда меня понесло с такой кубатурой?

Еще внизу на мой вопрос, не вредно ли будет восхождение для ее, вероятно, не вполне здорового сердца, она ответила:

- Вы нам в лекции говорили, что йоркширская в гору не взберется. А я вот вам докажу, что и при своих габаритах всех ваших худых красавиц переплюну!

Она сообщила, что ее зовут Тонечкой, но мы дружно переименовали спутницу в Тонночку,

Выше крутого подъема над речкой Бзе появились первые пихты. На Ачишхо пихт нет, и я впервые вижу их вблизи. Иссиня-темная зелень, под пологом широких ветвей лиловато-коричневый полумрак. Не без опасения перебираю хвоинки: отличу ли елку от пихты? Хвоинки оказываются плоскими, лаково-кожистыми, неколючими. По длине они раздвоены срединным желобком. Шишки тоже не как у елей. Кажется, не осрамлюсь и с елкой не спутаю.

Гиганты пихты, сколько им лет? Лежат поверженные стволы - надо их измерить, хотя бы шагами. Десять,

двадцать, сорок... На шестьдесят метров поднималась вверх, как колонна, хвойная красавица, рухнувшая наконец от старости. Местами великанши легли поперек троны. Видно, когда-то их стволы, преградившие путь, пропиливали или прорубали. А иногда руки до этого не доходили. Тогда и вьючные кони и скот вынуждены были протаптывать обходные петли по кручам, обычно скользким, мокрым от сочащихся родников.

Тонночка, оказывается, неравнодушна к растениям. Несмотря на одышку, она то и дело громко спрашивает:

- А это что за цветок? А это что вьется?

Во весь голос восхищается она красотой лиловых цветов понтийского рододендрона. И наконец вопрошает совсем неожиданное:

- А почему на этой пихте ягоды?

Смущаюсь и становлюсь в тупик. Перед нами совсем маленькая пихточка. Только ствол у нее красноватый да хвоинки светлее и мягче, а по форме такие же, с желобком. Почему же на этой пихте ягоды вместо шишек? К счастью, быстро догадываюсь: ведь это тис, красное дерево! Как коварно похожа его хвоя на пихтовую!

Ловлю себя на том, что не могу определить нашего положения на Аибге. Где мы находимся? В каком месте по отношению к видимым из Красной Поляны пирамидам?

Каждое скользкое место оглашалось воплями Тонночки. Идущие по соседству с нею мужчины подавали ей руки, подбадривали, успокаивали.

Как досадно, что она так громогласна, так беззастенчиво нарушает торжественную лесную тишину.

Утомительный надоевший подъем неожиданно подводит к неуютному поселку, раскинувшемуся на лесной прогалине. Поляной такое место не назовешь: на скальном грунте не осталось ни травинки - настолько все выбито скотом. Фанерные и драночные хибарки, как и на Ачишхо. На нас для порядка лают большие собаки. Первые балаганы стоят па торной сквозной тропе, поэтому посторонние гости не очень волнуют псов. У пастухов покупаем и пьем острое, хмельное на вкус, кислое молоко.

Троп вокруг столько, сколько заблагорассудилось их протоптать коровам... Впрочем, одна из троп, берущая

правее "вполгоры", косогором,- более торная. Это вьючный тракт южного склона Аибги, сообщающий между собою его пастушеские поселки. Тропа идет совсем близко к верхней границе леса.

Вот как мы высоко, а ощущение окрыленности, так радовавшее на Ачишхо, все еще не наступает. Значит, дело не и разреженном воздухе - не хватает радующих панорам.

Сквозь облака, окутавшие тропу, видно, что временами лес прерывается мы пересекаем высокотравные субальпийские поляны, с них должны были бы открыться далекие виды! Но из тумана лишь призрачно высятся готические вершины пихт, и в тумане же бездонно тонут их уходящие под склон стволы.

Вдали ворчит гром, и вскоре нас смачивает крупным беглым дождем.

Впереди раздается лай, на нас мчатся из мглы огромные мохнатые, похожие на медведей, овчарки. Туристы испуганно останавливаются, кое-кто пятится. Кричу:

- Стойте на месте!

Но Тонночка не выдерживает и пускается в бегство. Ее нагоняет огромный пес и на ходу вырывает со спины большой кусок платья. Басистый вопль пострадавшей обескураживает пса, а через секунду его уже отгоняет палкой выбежавший откуда ни возьмись пастух.

Из тумана выплывает несколько балаганов, прилепившихся на ступенях крутого склона. Ищем в них защиты от возобновившегося дождя. Зашпиливаем булавками прореху на Тонночкиной спине. В центре балагана дымит очаг. Людно, тесно. Готовности принять нас на ночлег хозяева не выказывают, говорят, что дальше на тропе есть еще Вторые и Третьи балаганы. Именно в Третьих нам рекомендуют ночевать.

Первые балаганы - мы в них пили молоко. Вторые - ждут нас впереди. А в которых же по номеру балаганах мы находимся? Судя по ответам, такой вопрос перед хозяевами не возникал. Помечаю балаганы на схеме и ставлю на них номер: "Полуторные". Иначе запутаются любые туристы.

Дождь приостановился, но все равно быстро вымокаем. Нас кропит своим душем каждая субальпийская травка в человеческий рост высотой. Идем лугами, оставив границу леса где-то внизу справа в тумане.

Местами крупные массивы облачной мути начинают редеть и как бы раздвигаться. Между ними темнеют зияющие провалы - там видна далекая лесная глубина, и впервые рождается ощущение набранной нами огромной высоты. Становится легче идти, поднялось настроение. Тучи смещаются, сменяют друг друга, словно кто-то их месит. Вот в разрыве облаков промелькнули крохотные домики и петли реки. Это Псоу. Значит, мы идем по тыльной относительно Красной Поляны стороне Аибги, то есть еще где-то внизу мы обогнули этот хребет.

Облачное месиво уплотняется, оседает, оно уже под нами. Слева открылись крутые луговые склоны Аибги - какая она отсюда монотонная! Где ее пирамиды? Это те самые однообразные скаты, которые видны с шоссе из автобуса и с вершины Монашки, когда смотришь в торец хребту.

Облака прижимаются все ниже, и вдруг над ними возникает дивно вознесенная, царящая над миром раздвоенная вершина. Ее склонов, предгорий, корней не видно. Она одна в небе над серо-белым морем ворочающихся облаков, как ковчег над потопом, как божество! Это Ахаг, видный и с Ачишхо. Как он здесь приблизился, как вырос!

Картины меняются со сказочной быстротой. На самой оборудованной сцене не сумели бы так быстро сдвигать декорации. Облака опускаются, тело Ахага растет, это уже шатер, а вот и целый хребет Кацирха, над которым он гордо вознес голову. А за Ахагом граненая Арабика, несравненно более близкая, чем при взгляде с Ачишхо. Грозные, нагроможденные "Гагринские Альпы"...

Шагаем бодро, возбужденные открывшимся величием. Вечернее солнце обострило тени, окрасило вершины в розоватые тона. Даже Тонночка примолкла, то ли деморализованная нападением пса, то ли под впечатлением развернувшихся картин.

Слева остался поселок Вторых балаганов. Тропа берет правее к следующей группе хибарок, расположенной на мысовидном отроге. У этих, по названию Третьих балаганов на нас опять устремляются огромные злые собаки, каждая с хорошего теленка. Кричу группе: - Стойте! Ни с места!

Мы безоружны - палок и альпенштоков я никогда не брал и туристам не советовал.

Пока четыре пса атаковывали меня с фронта, стоять на месте было избавлением. Но вот они начинают окружать нас. Не понимая, что делаю, размахиваю руками и с громкий криком "Пошли вон сейчас же"! бросаюсь вперед на псов. Собаки, словно почувствовав хозяйский окрик, поджали хвосты и растерянно ретировались - куда девалось их львиное величие? Минуты через две они возобновили атаку, но были вторично отброшены моим окриком, а тут уже появились и спасители - пастухи из балаганов, укротившие своих стражей.

Пожалуй, такую "психическую атаку" в подобных ситуациях надо применять и впредь. Ловлю себя на том, что мне было очень приятно вырасти в глазах туристов в этакого избавителя. Знали бы они, что я просто со страху кинулся на рыкающих зверюг!

Приветливые имеретины радушно приглашают нас на ночь. На их очаге греем себе чай, завариваем кашу, разогреваем мясные консервы. Быстро темнеет, на глубокое черное небо высыпают острые звезды. Становится холодно. Укладываемся на нары, плотно-плотно друг к другу, чтобы было теплее.

НА ВЕРШИНАХ АИБГИ

Утро обжигает холодом и светом. Спокойны дальние хребты. Голубоватым воздухом полна долина Псоу. На ее дне, словно прилегшие переночевать, покоятся два облака - остатки вчерашних туч. Они растают, как только дно долины будет прогрето солнцем.

- Троп к вершине много,- говорят имеретины.

Да, пожалуй, даже слишком много. Весь тыльный луговой склон Аибги буквально исчерчен горизонтальными коровьими тропами. И понятно, почему. Не хочется пасущимся коровам ни набирать лишнюю, ни терять набранную высоту.

Вот и возникают вдоль склона горизонтальные тропки, так что он становится похожим на ступенчатую модель-горку, пособие для изучения топографических горизонталей.

Пересекаем "коровью топографию" поперек, пользуясь тропками, как ступеньками лестницы, а где их нет - скользим по траве и пытаемся хвататься руками за нее - при этом то и дело в ладони впиваются колючки.

Рядом со мной тяжело пыхтит Тонночка. Она словно преобразилась - ни слов, ни криков: ее совершенно опьянили цветы. Кругом красиво и крупно цветет высокотравье. Синие и лиловые акониты и дельфиниумы, золотистые, как подсолнухи, девясилы. Особенно густы и чисты от колючек травы на кручах, недосягаемых для выпаса. Тут красуется и главное чудо высокотравных субальпийских лугов - ядовитая для скота лилия монадельфум - царственное растение в человеческий рост высотой. На каждом несколько цветов-рупоров благородного и нежного кремово-желтого цвета. В них покоятся на сильных ножках бархатистые черно-лиловые тычинки. В глубоких раструбах сверкают бриллианты росы. От лилий исходит дурманящий, сильный, как у магнолии, запах. Такая красавица могла бы быть гордостью любого парка. Рядом с лилиями встречаются исполинские зонтичные борщевники - эти достигают и полутора человеческих ростов. Что, если притащить с собою такого гиганта целым в туркабинет и весь его ствол засушить, поставить в углу? Будет живая иллюстрация мощи субальпики!

Так выглядит Аибга: на верхнем рисунке — из Красной Поляны, на нижнем — со склонов Ачишхо

Выше травы мельче, но ковер их гуще, в нем сияют уже знакомые мне по Ачишхо астранции и рябчики, белоснежные или с чуть розовым отсветом ветреницы - анемоны; задорно пестреют первоцветы - примулы; золотыми, как у наших купальниц, но мохнатореснитчатыми чашечками сияет сон-трава. А вот и синие бокальчики более крупных, чем на Ачишхо, генциан.

И совсем уже недалеко от вершины - вычурный лиловый цветок с изогнутыми вывернутыми лепестками. Это водосбор, аквилегия - таким тоже могли бы гордиться садовые клумбы. За пазухой каждого лепестка искрятся капли росы.

Все устали. Временами советую:

- Меньше пыхтеть, раскачиваться, хвататься за склон руками - все это утомляет. Мягче, пружиннее шаг - пусть устают только мышцы ног, это легче для сердца. Скоро, скоро вершина.

Хочется, чтобы подход к вершине выглядел торжественно, чтобы у ее подножия все изменилось и сама она высилась бы над неким цоколем, словно памятник на пьедестале. Но на Аибге ничего подобного нет. Вверх уходил все тот же крутой, градусов до сорока, однообразный луговой склон - никаких тебе пьедесталов. Он заканчивался совсем невдалеке, и над ним было только небо, но в это не верилось: уже не раз на подъеме случалось так, что видишь край вершины, думаешь, конец подъема, гребень, а взойдешь - всего лишь плечевой перегиб склона от крутого к пологому, и верхний "край" опять дразнит тебя вон там наверху, впереди...

Всему, однако, бывает конец. Все тот же косой склон прерывается страшными пропастями - словно от целого хребта кто-то ножом откромсал добрую его половину. При всей долгожданности выход на гребень - полная неожиданность. Да, выше нас теперь только синее небо. Но ниже, но дальше...

Метров на двести под отвесом расположилась огромная циркообразная чаша - кресловина с вертикальными стенами и привольным луговым дном, на середине которого лежат обширные, еще недотаявшие снежники. Дно цирка - балкон над следующим ярусом круч. Создается ощущение полета всего этого горного мира над лежащими внизу долинами.

К северу от Аибги в новом повороте развернулся Главный Кавказский хребет - такие обманчиво близкие здесь пирамидальные и трапециевидные вершины Псеашхо. У них непривычный вид. Все приобрело новую глубину, и за Трапецией и за Сахарной головкой пристроились, образуя ощеренные вверх пилы, новые, раньше нам не видные пики. Отошел на задний план так поражавший с Ачишхо великан Чугуш, но зато яснее стала видна пильчатая цепь неведомых крутостенных пиков правее, между Чугушом и Псеашхо - она кажется фантастическим, неприступным царством.

Какая награда за испытанное напряжение! Словно у гор торжество, словно в нашу честь выстроилось на параде все это воинство снеговых и скальных пиков.

Аибга ближе к более высоким заснеженным частям Главного хребта, чем Ачишхо, и поэтому с нее особенно удобно, словно с бельэтажа, любоваться этими громадами.

А вот и Ачишхо. Теперь он похож на пологий каравай. Зубцы его краснополянского отрога, такие отчетливые и внушительные, если смотреть на них из поселка, отсюда кажутся незначительными деталями на фоне больших расплывчатых хребтин.

Пересчитываю вершины Ачишхо. Узнаю наши кругозоры, Эстонские поляны и хребтик с тропою Хмелевского.

Вон серое пятнышко под гребнем - осыпь. А это что за точка? Да это же домик. Метеостанция! Она видна нам через добрую дюжину километров.

Нельзя считать, что знаешь хребет, пока не осмотришь его со стороны. Только теперь Ачишхо стал нам виден весь, со всеми отрогами и пазами, знакомый и добрый. Немало уточнений придется внести в казавшиеся такими точными кроки!

Непонятно было одно: почему мы не видим Красной Поляны? Значит, мы на какой-то вершине, невидной из поселка.

Рядом высится еще пик, кажется, даже большей высоты, чем тот, на который мы взобрались. Чтобы перебраться на него, спускаемся по пологому гребешку к седловине и лезем круто вверх по каменистому гребню. Думали, вот и вершина... Ан нет, второстепенный ложный зубец, то, что альпинисты выразительно называют жандармом (он караулит главную вершину).

Но вот и вершина. Под нами второй, столь же огромный и заснеженный цирк. Пожалуй, что-то подобное я видел в верховьях Ачипсе, только здесь все суровее и грандиознее.

Два смежных цирка, оба над северным склоном Аибги. Их разделяет отрог, увенчанный обособленной крутосклонной вершиной с полого округлым верхом. Гора как толстая светло-зеленая шишка. Между шишкой и нашим пиком привольная седловина - даже удивительно, почему тут так выглажен, словно вылизан, рельеф. Через седловину из одного цирка в другой бежит тропка.

Итак, мы на втором, высшем пике. Но и отсюда не видим Красной Поляны. Значит, и эта вершина не из тех, что видны прямо из поселка.

На продолжении главного гребня видим еще один, более низкий пик. Для полноты коллекции перебираемся и на него, минуя соседнюю седловину. К нему подводит совеем пологий гребень - почти взбегаем по нему и... и вот награда: долгожданная Красная Поляна видна в глубине Мзымтинской долины, еще под одним огромным цирком. Она лежит в обрамлении зеленых гор и диких отвесов, сияет ясная, близкая, можно пересчитать все домики, опознать все улицы. Вон турбаза и белый столбик - Собиновка...

Предстоит возвращение. Спуска прямо в Поляну, какой она ни выглядит близкой, мы не знаем. Поэтому идем южным, обращенным совсем не к Мзымте, склоном на торную вьючную тропу. Спускаемся, скользя по траве. Такой способ уже знаком мне по круговому маршруту на Ачишхо с профессором Пузановым. Тонночку, взяв у нее на время букеты, спускают под руки двое мужчин.

Напившись молока в Полуторных балаганах, возвращаемся уже знакомой нам грязной лесной тропой.

Вот я и побывал на Аибге. Первым своим подъемом на эту давно манившую гору я, пожалуй, в равной мере и очарован и разочарован. Восхищен цветами и далями, театральным раскрытием облачных занавесов над Псоу, страшными цирками северных склонов. Разочарован однообразием и утомительностью подъема, нечеткостью ориентиров. Шагая внизу по улицам Поселка, оглядываюсь на Аибгу. Со стыдом признаюсь себе, что и теперь не представляю, в какой части хребта мы побывали. Хорошо еще, что никто не спросил...

Приносим в Поляну роскошные букеты лилий, анемон, генциан. Пышный сноп цветов несет ликующая Тонночка. Я приволок исполинский борщевник - нес на плече, как зонт, целое травяное дерево. Раза три на спуске встретились поднимавшиеся к балаганам греки. Они кричали мне:

- Худая трава! Брось, будет плохо!

Действительно, пахла она противно, одуряюще. Но донес до Поляны, и ничего не случилось. Ни головной боли, ни тошноты. Только к вечеру на руках и плечах выступили большие коричнево-красные пятна - отравленные кожи? Пятна держались около месяца, хотя руки и не болели. Предостерегавшие все-таки были правы.

При ближайшем же подъеме на Ачишхо с пристрастием рассматриваю Аибгу. Только теперь понимаю, как построен ее гребень. Почти все величавые пирамиды, видные снизу, оказываются совсем не вершинами, а лишь плечевыми уступами на мощных отрогах.

Два пика, на которых мы побывали сначала, действительно не видны из Поляны. Всего главных вершин у Аибги три. Из Красной Поляны видна только ближняя из них, а на нашем пути она была третьей, именно с нее-то мы и увидали Поляну. Вернее впредь числить ее Первым пиком Аибги.

От каждого пика Аибга посылает к Мзымте по отрогу, а Первый пик - даже два кряжа, Эстонский и Краснополянский. Между отрогами, в верховьях каждого из ручьев, стремящихся к Мзымте, вознесены лугово-скальные цирки. Под Первым пиком - между только что названными ветвями - распахнул свои просторы Первый цирк Аибги. Между Первым и Вторым пиками, а значит, между Эстонским и Рудничным отрогами,- Второй цирк. Еще восточнее Третий - его мы видели с Третьего пика, а дальше - Четвертый, Пятый - вплоть до Агепсты...

Такая нумерация совершенно необходима, чтобы консультировать туристов и знать, где их искать, если они вдруг заблудятся.

Постигаю еще один секрет. Из Красной Поляны и от Сланцев хорошо видна мрачная вершина - Черная Пирамида. Оказалось, она поднимается лишь на отроге Второго пика Аибги.

Так это ее я видел сверху - похожую на толстую светло-зеленую шишку! Надо же так удивительно меняться очертаниям...

А видимо, это закономерно: у всей Аибги южные склоны луговые, покатые, а северные скалистые. Вот и у этой отдельной вершины на север оскалились утесы, а на юг улыбаются луговые скаты.

В ОДИНОЧКУ

Еще два года назад в день исчезновения краснолицего я слышал, что на Аибгу, кроме круговой греческой тропы, ведут две другие: одна через водопад, вторая - лобовая, кратчайшая, построенная известным в старой Красной Поляне турком Османом (он спускал по этой тропе дранку и тес для строительства дач неосуществленного Романовска).

Османова тропа нашлась не сразу, а когда нашли ее - разочаровала: как ни краток был по ней путь прямо от Первых балаганов через Краснополянский отрог Аибги со спуском к Мзымте против самой Поляны, но повторять его не хотелось - не было кругозоров. Единственное, что порадовало перед спуском еще один, при этом чуть ли не лучший, вид на Красную Поляну. Он открывался с главного плеча этого отрога, с того самого плеча, которое снизу, из поселка, выглядит как самостоятельная вершина, как ближайшая пирамида Аибги.

Тем более хотелось отыскать путь через водопад. Моста у Красной Поляны через Мзымту в те дни еще не было. Искали тропу к водопаду от Второй Эстонки. То заходили в тупик к заброшенным драночным разработкам, то тропа исчезала в переплетенном колючими лианами древоломе (лес рухнул под ударами лавины, которая низверглась сюда с обрывов Краснополянского отрога Аибги. Огромный - кубометров на двадцать - каменище лежал поверх поверженных стволов пихт - значит, он грохнулся совсем недавно)...

Сурово хмурились пихты. Празднично блестели глянцем листы вечнозеленых лавровишен и падубов. Перед

нами вставали совсем лиловые склоны. Это цвели крупными фиолетовыми цветами непролазные чащи понтийского рододендрона - в отличие от его стелющегося кавказского сородича, обитателя горных луговин - здесь это кустарник в человеческий рост высотой.

Мучительно долго карабкались мы по скользкому руслу ручья, куда наконец спустились из дебрей...

Упорство вознаграждено. Впереди усилился шум. Вскоре он перешел в несмолкающий грохот. И вот перед нами бурокаменная стена, с которой рушится, рыча и брызгая, долгожданный Аибгинский водопад. Узкий, белый, как привидение. Можно было ненасытно смотреть на повторяющиеся - и все-таки всякий раз неповторимые - сочетания струй, на радужные веера брызг, слушать неровно пульсирующий рокот. Цель достигнута - и словно не было усталости.

На обратном пути нащупали тропу, которая сначала забиралась по левому берегу выше водопада и лишь потом шла под уклон вниз по мшистым камням, среди вечнозеленого падуба, в обход древолома и озеровидной лесной лужи. Ура! Путь на Аибгу через водопад найден. Это вам не нудная Османова тропа. Его надо разведать вплоть до вершины. Проводники подтверждают, что к водопаду можно спуститься от Первого пика.

Почему я спросил только про спуск? Не поинтересовался, где же начинается подъем от водопада? Ведь никаких признаков тропы, ведущей от него вверх, не было!

Еще раз иду на Аибгу коровьей тропой, ночую в Полуторных балаганах. Группа оказалась ворчливая, и участвовать в поисках новой тропы не пожелал никто. В исследовательском азарте принимаю непозволительное решение, противоречащее мною же созданным кодексам: решаю спуститься по неведомой тропе в одиночку. Договариваюсь с пастухами, идущими в Поляну, что они проводят группу назад, в поселок, и уже на Первом пике расстаюсь с подопечными.

Один в горах... Острое чувство огромного и к тому же запретного удовольствия. Красная Поляна видна внизу - улочка к улочке, такая доступная и манящая, что, кажется, сбеги - и за полчаса будешь там. Но иду гребнем, удерживаясь от прямого спуска по осыпи, прикрытой луговыми травами: вспоминаю, что проводники советовали мне идти сначала "па хребта". Лишь с седловины между Первым

пиком и Краснополянским отрогом вправо ныряет тропка, ведущая в Первый цирк. Вот она пробралась по еле видным карнизикам крутого склона и зигзагами вывела на травянистое дно огромного амфитеатра.

Цирк... Какой это уединенный, обособленный мир. Легкой пирамидой встал надо мною Первый пик. На его вершине я только что прощался со спутниками. Слева вздымаются отвесные стены Краснополянского отрога, справа скалистый Эстонский отрог. А между ними - подобное арене - днище цирка, балконом повисшее над неведомыми кручами и изрезанное оврагами на мысовидные фестоны. В овраги устремляются ручьи из недотаявших снежников.

Тропка резво бежит вниз по пышным лугам среди водосборов и лилий. На более низкой пологой площадке замечаю среди трав инородное пятно: так выглядят места около прежних пастушеских кошей, лишенные естественной растительности и заросшие сорняками. Вот и развалины балагана.

Утесы обоих отрогов сходятся книзу, замыкая ущелье. На их крутых гребнях черные зубчатые силуэты пихт, а между гребнями в дымке влажного солнечного воздуха высится далекий, но огромный призрачно льдистый Чугуш!

Здесь и зимой и весной неистовствуют лавины, поэтому лог или безлесен, или занят криволесьем. Спускаюсь к самому руслу. Признаки тропы как-то сразу пропали среди ровных гравийных участков. Прохожу полсотни, сотню метров удобства кончаются. Где же тропа? Проявляю непростительное легкомыслие. Пять минут назад я стоял на тропе. Значит, нужно было вернуться, любой ценой нащупать продолжение дороги, хотя бы она повела на подъем. Я же двинулся руслом, то есть совершил ошибку, типичную для самых неопытных туристов.

Утесы слева и справа сближаются, они неминуемо пересекут полосами стойких пород дно долины, и поток заиграет на них водопадами. Что за гипноз этот спуск? Вместо того чтобы вернуться на сто-двести метров, лезу вперед, скользя по все более крутому руслу, и, только когда оно уходит из-под ног, обрываясь водопадными ступенями, задумываюсь. Неужели тропа была тупиковая и пробита коровами только до границы леса? Тогда придется подниматься обратно на гребень! Или она идет рядом, но выше, по кручам левого берега? Беру левее, попадаю в непролазное криволесье, подтягиваюсь и спускаюсь на руках тропы нет как нет. Решаю спускаться параллельно ручью, не снижаясь к его предательски скользкому ступенчатому руслу.

Ломлюсь через гнутые буки и рододендрон, разгибаю упрямящиеся кривые стволы. Такой спуск тяжелее подъема. Лишь там, где кусты пригнуты вниз по скату, двигаться чуть легче. Я скольжу по стволам и ветвям, съезжаю по ним то сидя, то верхом. Трещат брюки, на рубашке появляются дыры. Думал ли я, что повторю злоключения краснолицего?

Как странно, что та же природа, те же кусты и пихтарник, запахи, краски, когда ты один, приобретают новые оттенки, и восприятие всего этого обостряется. Отчего это? То ли потому, что не с кем делиться своими впечатлениями? Или потому что, как ни храбрись, а не уйдешь от сосущего чувства тревоги: ведь стоит подвернуть или вывихнуть ногу - и ты становишься беспомощным - поползи-ка отсюда на четвереньках!

Заросли такие густые, что, наверно, никакой зверь здесь не пройдет. Однако на первой же прогалине вижу кучу медвежьего помета, совсем еще теплого. Миша посторонился, услыхав треск моих шагов? В такой ситуации я предпочел бы отложить столь долгожданное свидание.

Сколько раз я с успехом применял в своих лекциях ловкую формулу Клеопатры Васильевны об исходе встреч со зверем:

"Турист убегает в одну сторону, медведь в другую".

Повторение этой остроты вызывало оживление самой безучастной аудитории. Но мне приходила на память и другая формула, принадлежащая знаменитому полярнику Амундсену, касавшаяся, правда, белых медведей:

"Я хорошо знаю, что полярный медведь человека не трогает, но я никогда не бываю уверен, знает ли это медведь".

Воевать с криволесьем в одиночку еще изнурительнее, чем когда идешь в компании. Сучья пружинят, бьют. При спутниках выругаешься, так хоть сосед посочувствует. А тут некому и пожаловаться на неудачу. Споткнулся, ушиб коленку - и возникает такое беспомощное чувство обиды...

Лезу по гнутым ветвям, спускаюсь на руках, держась за сучья и отыскивая ногами опору внизу,- еще метр, еще

два метра... Вот снова повис, шарю ногами - пусто, нет ничего. Взглянул вниз и похолодел, только судорожнее вцепился в ветви. Отвес! С силой подтягиваюсь обратно. Внизу обрыв метров в двадцать. Сквозь кусты видно, что как раз по этому скальному перепаду низвергается пенистыми каскадами ручей. Я уже порядочно изнурен и даже деморализован. Выйду ли? Вдруг заночую, будут искать...

Добираюсь вдоль края отвеса до прорезающей его расщелины, так называемого кулуара, направленного вниз по склону. Изысканное театральное слово мало подходит для этой дикой трущобы, но так принято у альпинистов. Спускаюсь по кулуару, цепляясь подчас за травинки: бывает психологически важно ухватиться за соломинку, чтобы сохранить равновесие.

Впереди просвет, совсем рядом ревет ручей. Сбегаю по крутой лощине и ошалело оглядываюсь: справа сверху рушится во всем великолепии мой старый знакомый, милый Аибгинский водопад! Ведь это все равно что дома, пусть впереди еще обход древолома и добрых шестьсот метров спуска, но это уже тропа - знакомая, своя, родная!

Как он хорош, а сегодня особенно хорош, мой добрый друг, водопад!

И все же стою, озадаченный. Я промерил собственными ногами весь левый берег долины и не нашел тропы. Куда она могла скрыться? Вдруг осеняет догадка. Не перешла ли эта тропа на правый берег ручья, после того как несколько десятков метров она бежала прямо по его каменистому руслу? Было очень просто не заметить, как она юркнула в траву, вот я и продолжал шагать руслом, пока не вышел к отвесам. Но где же эта тропа выводит к водопаду?

Обшариваю правый берег от самого водопадного уступа. Спускаюсь вдоль ручья метров на пятьдесят - и вот долгожданная примета! На огромном стволе большая зарубка - именно отсюда, гораздо ниже водопада, вверх по правому (по течению) склону ведет старинная торная тропа, меченная зарубками и росписями эстонцев на стволах. Как я рисковал, а она шла рядом, по соседнему склону... Неладный же я следопыт!

Пусть сегодня я не пройду по этой тропе (я слишком измучен) , но теперь я знаю, что подъем на Аибгу через водопад во много раз красочнее и разнообразнее подъема по скотоводческой тропе через Греческий мостик. Только так, только в этом направлении и надо водить экскурсии в кольцевой маршрут по Аибге!

ЛЮЛЬКА

Час крупным шагом по тропе, и я у Мзымты. Эх, если бы прямо вброд и на турбазу! Но июльская река мощна, а я уже достаточно измотан, без спутников рисковать с переправой не дело.

Вспоминаю, что ниже по Мзымте против поселка натянут металлический трос, по которому с берега на берег ездит корзиночка для перевозки пассажиров - ее называют люлькой. Мне еще не приходилось пользоваться этой переправой.

Вот и трос. Высокие столбы-стояки, на которые намотан железный канат дюймового сечения. Радость сменяется разочарованием: люлька оказывается на противоположном берегу, а там ни души. Неужели идти в обход? И вдруг озорная мысль. У меня совсем новый рюкзак, из грубого, пожалуй, даже слишком тяжелого и прочного брезента, с широкими лямками из толстых ремней. Не заменит ли он мне люльку?

Пробую ремни, разглядываю толстые нитки, которыми кожа пришита к брезенту, и решаюсь. Расстегиваю пряжки, перекидываю оба ремня через трос и вновь застегиваю. "Люлька" готова. Подтягиваюсь к тросу на руках и просовываю ноги между лямками. Вот я и "в седле". Ремни так прилегают к металлу под грузом тела, что двигаться оказывается вовсе не просто: приходится подтягиваться на одной руке, а другой поочередно передвигать ослабевающие лямки.

За один прием отвоевываешь всего каких-нибудь десять сантиметров. А ширина Мзымты не меньше полусотни метров. Выдержу ли? Ведь я уже изнурен трудным спуском.

Вишу верхом на брезентовом мешке и дециметр за дециметром продвигаюсь вперед. Ладони горят - так больно впиваются в них плетения троса.

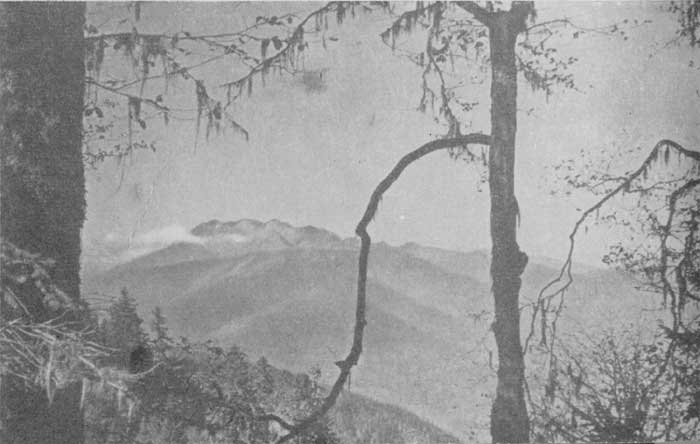

С карниза Биерпи открывается черноморская покатость Кавказа

Так вырастают пики Псеашхо при взгляде с Ачишхо

Дремуч и величав пихтарник на Аибге

Неузнаваем Ачишхо, если смотреть на него с Псекохо

Прибрежные нестрашные участки русла кончились. В полутора метрах подо мною беснуется порожистая Мзымта, горбы камней заставляют воду пенисто кипеть. Теперь нельзя допускать и мысли о падении в эту стремнину. Хорошо в настоящей люльке: она на своем ролике пролетает почти до половины реки, как бы под уклон по провисающему тросу, и лишь вторую половину пути приходится "выбирать" ее на подъем. А па рюкзаке до середины с разгона не докатишься. Трос провис с первых же метров, и нужно все время преодолевать подъем.

Сколько я уже прополз? Пятнадцать? Восемнадцать метров? Уже кончаются силы, а я даже не на середине реки.

Отдыхаю, покачиваюсь. С независимым видом разглядываю воду: дугообразные водоскаты, веера, головокружительная, манящая струя стрежня...

Надо двигаться дальше. Подтягиваюсь на левой руке, правой передвигаю ослабевающие лямки. Смещаю одну... Сейчас вторая. Но где же она? Как? Где вторая лямка, второй ремень? Значит, я вишу на одном, последнем ремне!

Холодею от ужаса, впиваюсь обеими руками в трос. Что же произошло? Дрожа от напряжения, повисаю на одной руке, а другой вылавливаю висящую, как плеть, лямку.

Ощупываю ее конец и понимаю все, что случилось. Когда я оценивал прочность рюкзака, я не осмотрел места скрепления пряжек с ремнями. А они-то и подвели. Не швы, не ремни, а сами металлические скобы, которыми кожа сочленена с металлом. Скобы, рассчитанные на двухпудовый вес рюкзака, оказались слишком слабыми, чтобы выдержать груз четырехпудового тела. И именно скобы начали разгибаться. Одна разогнулась скорее, с нее-то и соскочила ременная петля. А вторая? Лихорадочно ощупываю вторую и с ужасом обнаруживаю, что она тоже подалась. Значит, и на оставшуюся лямку никакой надежды. Подо мною бешеная вода, теперь она кажется еще более пенистой, злой и зеленой. Впереди больше половины жгучего режущего троса - я не вынесу этой казни, этой пронзительной боли в ладонях, этого перенапряжения мышц! Скорее назад, к более близкому берегу - на одних руках, не доверяя оставшейся лямке, лишь изредка чуть приседая на рюкзак, чтобы дать секундную передышку немеющим мышцам.

Мучительно долгое приближение к суше. Как жжет ладони! Вот уже метра три до берега... Что-то со струнным треском рвется - разогнулась скоба второй лямки,- и я, пожалуй даже с облегчением, падаю на бок в прибрежную, уже не страшную, говорливо журчащую воду. Добегаю до берега по воде (здесь по колено) и, обессиленный, валюсь. Меня бьет дрожь от перенесенного волнения. Но что это с руками? Обе согнуты в локтях и точно скованы столбняком. Судорога. От боли хочется кричать. Пытаюсь разогнуть локти - они не поддаются. Лишь постепенно, преодолевая боль, отвоевываю у судорог сантиметр за сантиметром. Наконец руки снова становятся моими. Могу выжать брюки и злополучный, чуть не погубивший меня рюкзак. Как же я не подумал об этих каверзных скобах?

С ненавистью гляжу на трос и неприступную люльку. Сейчас мне не мила и любимая Мзымта и даже веселая тропка, по которой приходится идти три километра до Греческого мостика, а потом еще три с лишним обратно по противоположному берегу.

На базе меня ждут уже начавшие волноваться туристы. Они никак не ожидали, что я явлюсь настолько позже их. Удивлены, что я такой мокрый и измученный. Сплю эту ночь тяжело, все тело болит, на руках выступили кровяные мозоли. Трижды мерещится кошмар: то вишу в кустах над отвесом, то на тросе над порогами Мзымты.

К ПСЕАШХО

Теперь дело было за Псеашхо. Этот хребет замыкал собою третью сторону краснополянского амфитеатра. Обычный туристский маршрут туда вел не к вершинам, а к так называемому Холодному лагерю - пустому сарайчику, где туристы укрывались от ледяных ветров и ненастья. После ночлега в этом лагере, в тридцати километрах от Поляны,- путь на ледник.

Группа сложилась пестрая. Солидный профессор, литературовед Тимофей Иванович, мечтательный бухгалтер Петр Петрович и пара голубков-молодоженов, для которых было все равно куда идти, они не глядели ни на пихты, ни на ледники - им хватало друг друга. Вьюки сопровождал рабочий Михаил Челаков краснополянский грек.

Путь вел через Сланцы. От рудничного поселка взяли круто в гору. Навьюченная лошадь безукоризненно выбирала самые длинные и пологие зигзаги так ей легче сохранять равновесие.

Главный Кавказский хребет со стороны Красной Поляны

Разнообразие в долгий подъем внесли лишь два родничка - путь к одному из них в сторону от тропы заботливо показывала дощечка с надписью. Буковый лес, казавшийся торжественным парком, сменился могучим пихтарником, который одевал склоны хребта Псекохо вплоть до самого гребня.

Впрочем, слово "гребень" мало подходило пологому водоразделу хребта, на который мы наконец выбрались. На высотах в полтора километра нас встретили мягко округлые покатости, тропа пошла совсем горизонтально, позволила отдышаться.

Миновали субальпийскую поляну - зеленый круг из высоких трав, окаймленный строгим пихтовым лесом. На кроки нанес надпись "Пихтовая поляна".