Глава IX. Взаимные связи культур на территории Великой европейской равнины

В прошлом столетии ученые считали, что Евразийская равнина была коридором, по которому азиатские орды, предшественники гуннов и татар, хлынули в Западную Европу, принеся с собой неолитическую культуру. Их предположение не подтверждается данными раскопок. Ничто не свидетельствует о том, что скотоводство на востоке возникло раньше, чем на западе. Напротив, в широкой холодной полосе хвойных лесов и даже южнее, в зоне смешанных лесов, на берегах болот, озер и заливов, широких спокойных рек и их бесчисленных притоков, долгое время удерживалась палеолитическая система хозяйства, основанная на собирательстве, охоте и рыболовстве, хотя в тех местах, где основную роль играло рыболовство, люди все больше переходили к оседлой жнзни. Эта система хозяйства сохранялась долгое время даже в юго-восточной степной полосе, особенно в долинах рек и в невысоких местах на морских побережьях. Все так же, как и в бореальные времена (стр. 30), население равнины на всем ее протяжении состояло из множества небольших обособленных групп, которые можно объединить в общий культурный комплекс. Каждая группа успела выработать ряд своих характерных черт, но наряду с этим между отдельными группами существовала и какая-то, правда, не регулярная и не частая, связь, на что указывает проникновение на далекое расстояние предметов из уральского порфира, олонецкого сланца, янтаря из Восточной Пруссии и изделий из уральской сосны.

Неолитические культуры появляются здесь с запозданием по сравнению с западными лёссовыми областями, и сведения о них основываются преимущественно на материале, добытом при раскопках могил. Все эти культуры имеют так много общих черт, что их удобнее всего рассматривать вместе, объединив под одним, хотя и несколько неточным, названием «культур боевых топоров». Говоря о носителях этих культур, мы иногда называем их «народом боевых топоров»; но на этом основании не следует предполагать наличия у них какого-то этнического единства, если не считать, что все они происходят от одного общего комплекса позднемезолитических культур. Говоря конкретно, «культуры боевых топоров», подобно предшествующим им культурам, распадаются на ряд более или менее отчетливых местных групп. Для удобства мы будем различать: 1) степную причерноморскую культуру с отдельным вариантом в долинах Кубани и Терека, на Северном Кавказе; 2) среднерусскую фатьяновекую культуру на Оке и Верхней Волге; 3) культуру одиночных погребений в Ютландии с предшествующей ей культурой Вирринга; 4) шведско-финскую культуру ладьевидных топоров с предшествующими культурами; 5) культуры шнуровой керамики в Галиции и Восточной Пруссии; 6) саксо-тюрингскую, или «классическую», культуру шнуровой керамики.

Во всех случаях характерные погребения, над которыми обычно (за исключением 2 и 4 групп) насыпались курганы, образуют небольшие и довольно редкие могильники. Эти могильники, особенно в тех случаях, когда курган заключает несколько последовательных погребений, по-видимому, служат показателем относительной оседлости групп. Кости овцы и других домашних животных, найденные в могилах и поселениях всех групп, и отпечатки зерен на сосудах в большинстве групп оправдывают отнесение этих культур к неолиту.

В древнейших могилах, как правило, находится один скорченный костяк (в отличие от вытянутых погребений охотничье-рыболовных племен). В Южной России покойников обычно посыпали красной охрой. Эта же краска встречается иногда в могилах в Средней России, Польше, Моравии и в Центральной и Северной Германии.

В Южной и Средней России, в Финляндии, Дании и Центральной Германии могильные ямы иногда обкладывали или покрывали деревом. Во всех группах в состав могильного инвентаря обычно входят боевые топоры из оленьего рога, камня или меди, сосуд для питья, который можно называть кубком (рис. 77), украшенный иногда (во всех группах) отпечатками шнура, и ожерелья из просверленных зубов диких животных. Но форма этих предметов в разных группах имеет свои особенности.

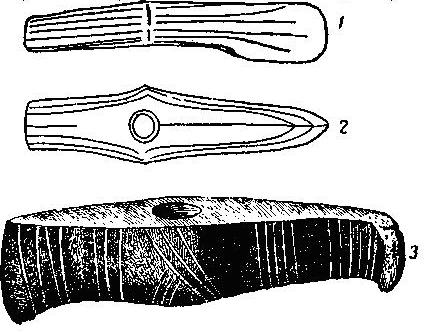

Во всех группах с покойником иногда клали боевые топоры, но только на севере — в Средней России, Финляндии, Швеции и Дании — эти топоры неизменно сопутствуют каждому мужскому погребению. Этот вид оружия имеет большое количество местных вариантов. Только одна форма повторяется спорадически в большинстве групп; топор этого типа имеет выпуклые стороны, расширяющееся лезвие и пестообразный обух (рис. 76, 1). Выпуклые стороны и пестообразный обух, по-видимому, ведут свое происхождение от мезолитических топоров из оленьего рога, но расширяющееся лезвие и продольная бороздка или ребро (воспроизводящие наплыв при литье) свидетельствуют о том, что на самом деле каменные топоры являются копиями металлических, которые, в свою очередь, подражали образцам из оленьего рога. Кубки в Юго-Восточной России не имеют шейки и отличаются яйцевидной формой; на Днепре они имеют низкую шейку; в более западных районах распространены сосуды с относительно высокой шейкой и плоским дном, а в Средней России и Швеции предпочитали более приземистые шаровидные формы. Повсюду, за исключением Волги и Маныча, распространен шнуровой орнамент, но он всегда существует наряду с другими приемами орнаментации, и выполненные им узоры не отличаются единообразием.

Однако сходство археологического материала в общих чертах, несмотря на местные варианты, дает, во всяком случае, возможность предполагать, что все эти группы сформировались под воздействием какого-то общего импульса. Таким образом, можно было бы с полным основанием предположить, что скот и злаки — элементы, позволяющие отнести каждую из перечисленных групп к неолиту, — ведут свое происхождение из одного источника. Между тем на всем рассматриваемом пространства есть только одно место, где водились и могли быть приручены дикие овцы и где, возможно, также росли дикие травы, превратившиеся вследствие культивирования в полуполбу и просо. Этим местом являлись Причерноморские степи, которые были открыты для восточного влияния, осуществлявшегося через Кавказ и Черное море; в то же время кавказские руды, возможно, служили приманкой для месопотамских и анатолийских металлургов, искавших новых залежей металла.

Причерноморские культуры

Ярким свидетельством о наличии мезолитического населения в Причерноморье служат памятники азильско-гарденуазской эпохи, обнаруженные в крымских и кавказских пещерах (стр. 25), и микролиты из дюнных поселений. В верхних отложениях тарденуазской эпохи, по крайней мере в Крыму, микролиты сочетаются с остродонными горшками, подобными изображенным на рис. 7, слева, или 123, 3. О такой же экономике собирательства говорят, очевидно, и замечательные коллективные погребения в Мариуполе, на Азовском море, и в Нальчике, в центре Северного Кавказа, так как в обоих случаях не было обнаружено никаких прямых свидетельств наличия скотоводства или земледелия.

В Мариуполе было обнаружено 120 взрослых и 6 детских погребений, расположенных группами. Покойники лежали в [вытянутом положении поперек одной длинной траншеи, наполненной красной землей. В Нальчике низкий, неправильной формы холм покрывал 130 скорченных погребений, расположенных также группами и посыпанных красной краской. По имеющимся данным, ни в одном европейском могильнике, относящемся к эпохе собирательства, нет такого большого числа погребений, так что, может быть, неправильно будет не признавать здесь наличия неолитического хозяйственного уклада. Действительно, наряду с каменными бусами и браслетами и различными украшениями, вырезанными из зубов диких животных и из кабаньих клыков, в Мариуполе были найдены кремневые клиновидные топоры с полированным лезвием. При двух костяках были обнаружены булавы с выпуклыми выступами, истолковывавшиеся как символ власти вождя. В Нальчике о одном погребении найдена женская каменная статуэтка, в других погребениях — керамика. Каким бы способом эти общины не добывали себе пропитание, они, во всяком случае, не были экономически изолированы. В мариупольском могильнике была найдена подвеска из порфира, привезенного с Урала, в Нальчике — медное височное кольцо и бусы из стекловидной пасты и из сердолика. Эти последние украшения, несомненно, являются результатом связей с восточной цивилизацией; даже булавы из Мариуполя, возможно, имеют такое же происхождение, так как форма с выпуклыми выступами была распространена в Месопотамии с ранних династических времен.

Еще более очевидные свидетельства восточного влияния мы находим в девяти или десяти огромных курганах, составляющих раннекубанскую культуру Шмидта и Нессена. Эти замечательные погребальные сооружения иллюстрируют превращение автаркичных собирателей в производителей пищи под влиянием представителей восточной цивилизации, явившихся в эти богатые металлами районы в поисках меди, золота и серебра, в которых нуждались месопотамские города. Чрезвычайно богатый могильный инвентарь состоит преимущественно из предметов, вывезенных с востока (нигде в окрестностях не было найдено литейных форм, указывающих на то, что хотя бы медные орудия были изготовлены местными мастерами).

Роскошное убранство могил указывает, по-видимому, на то, что богатство, добытое благодаря контролю над металлическими рудниками, сосредоточивалось в руках вождей, которые имели возможность таким образом приобретать различные металлические орудия, в то время какостальное население должно было довольствоваться камнем. В таком случае ранне-кубанские курганы, возможно, относятся к тому же времени, что и нальчикский и мариупольский могильники.

Однако положение этой группы, как первой из всего ряда причерноморских культур, определяется скорее на основе типологических, чем стратиграфических данных. Деген-Ковалевский сомневается в правильности такой хронологии. Он склонен относить всю группу к концу предскифского века металла, но преимущественно на основе соображений социологическогохарактера. Действительно, столкновение более развитой цивилизации с варварскими племенами, конкретным примером которого являются кубанские курганы, нередко сопровождалось появлением вождей или жрецов-царей. Под таким углом зрения мы и можем рассматривать раннекубанскую группу, правда, нужно оговориться, что определение «ранняя» пока еще неоправдано данными стратиграфии.

По общему мнению, древнейшим из этих погребений является погребение в кургане близ Майкопа. Сама гробница представляла собой деревянную камеру с тремя отделениями, выстроенную в глубокой яме, окруженной кольцом из валунов. В главном отделении камеры под балдахином, украшенным золотыми и серебряными фигурками львов и быков, покоились останки какого-то вождя. В двух других, менее богато убранных, отделениях лежали два костяка — мужской и женский. Все покойники были посыпаны красной охрой. Оружие вождя (pиc. 74) включает один несомненный топор с поперечным лезвием и, по-видимому, один топор спродольным лезвием, привезенные из Месопотамии вместе с топором-теслом, который выглядит как комбинация двух месопотамских форм, а также серповидные и ромбические кремневые наконечники стрел. Золотой бутылеобразный сосуд с серебряным кольцом вокруг шейки, приземистые серые обожженные в печи сосуды и несколько бусин из

Рис. 74. Топор с поперечным лезвием, топор-тесло и золотой и серебряный сосуды, бусина из сердолика и кремневые наконечники стрел. Майкопский курган.

бирюзы и ляпис-лазури наводят на мысль о связи с Ираном. Морская пенка была привезена из Анатолии. На двух серебряных вазах имеется чеканное изображение местного рельефа гор и вереницы животных, среди которых можно различить два вида быков, муфлона, домашнюю свинью, лошадь Пржевальского и пантеру. Возможно, что к несколько более позднему времени относятся два курганных погребения в станице Новосвободной (которую обычно неправильно называют Царевской). Обе гробницы представляли собой мегалитические каменные ящики, разделенные на два помещения плитой с амбразурой (рис. 78, Г). Величина гробницы II по внутреннему обмеру равна 1,8+1,15Х 1.6 м+1.2 м; вся гробница была окружена кольцом вертикально поставленных камней высотой свыше 1 м. Один из покойников был облечен в одежду из льняной ткани, окрашенной красной краской и пурпуром, и в плащ из верблюжьей шерсти, покрытый черной кожей; кроме этого, он был густо посыпан красной охрой. Среди могильного инвентаря при обоих покойниках были найдены медные проушные топоры, вилообразные двузубые крючки, наконечники копий, котлы, черпаки, жезлы и долота, а также кремневые наконечники стрел и шаровидные глиняные сосуды (рис. 75). Наконечник копья ведет свое происхождение непосредственно от одной из раннешумероких форм. Двузубый крючок и долото также имеют прототипы в раннем Шумере, но точные аналогии (как и черпаки и, пожалуй, также жезл) они находят в Гиссаре III, в Северном Иране. Керамика, напротив, вне всякого сомнения, имеет сходство с посудой среднерусской фатьяновской культуры и с шаровидными амфорами Центральной Европы (стр. 225, 263).

Влияние Востока на долину Кубани может быть также прослежено на примере и других гробниц, относящихся к тому же времени, что и погребения в Новосвободной. В одной, быть может, несколько более поздней гробнице, близ станицы Воздвиженской был найден медный боевой топор (рис. 76,1). Остальные северокавказские курганы, которые Ганчар относит к кубанско-терекской стадии, могут также быть включены в ряд причерноморских культур, составленный на основании последовательности погребений в курганах, насчитывающих несколько могил. Эта последовательность была установлена Городцовым на примере егоклассических раскопок в Донецком бассейне и подкреплена и дополнена советскими археологами в отношении Маныча и нижней Волги

Рис. 75. Посуда, оружие и орудия и булавки из погребения в Новосвободной.

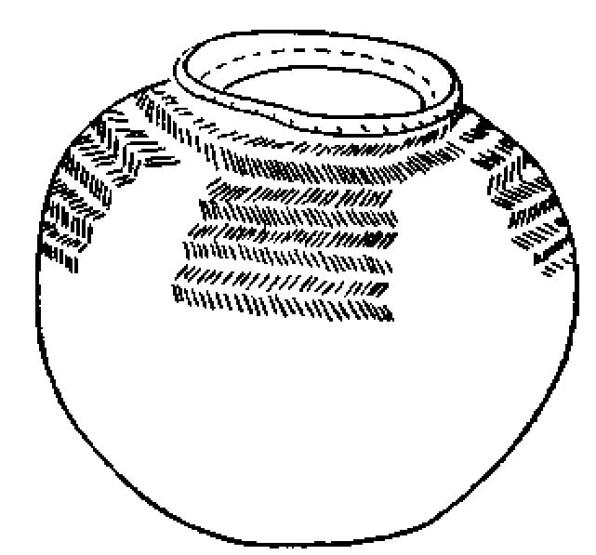

Древнейшие курганные погребения, получившие название «ямных», представляют собой ямы или шахты, которые были покрыты, а возможно, и облицованы деревом. В каждой могиле на подстилке лежал один скорченный костяк, посыпанный красной охрой; иногда для него строился из столбов погребальный дом с двускатной крышей. Из могильного инвентаря характерны яйцевидные сосуды (рис. 77, 3, 4) и костяные или

Рис. 76. 1 — медный боевой топор; 2 — медные бусы (2/3), Воздвиженская (1/3); 3 — медный наконечник; 4, 5, 6 — медные и костяные булавки (1/2).

медные булавки жезловидной формы (рис. 76, 5, б). Ничто среди находок в могилах не свидетельствует о наличии земледелия, и только в трех погребениях были найдены кости овцы, указывающие на скотоводство. С другой стороны, жолуди и зубы диких животных, так же как кремневые наконечники стрел с выемчатым основанием и костяные гарпуны, говорят о различных видах собирательства. На этом основании Круглов и Подгаецкий делают вывод, что ямная культура базировалась преимущественно на охоте и рыболовстве. Но, возможно, малое количество костей домашних животных объясняется тем, что стада, представлявшие собой основную ценность, принадлежали еще всей группе в целом, а не отдельным лицам. Люди ямнойкультуры изготовляли керамику — яйцевидные сосуды высотой 15—18 см, — близкую к керамике охотничье-рыболовных лесных племен, и украшали ее в районах западнее Волги отпечатками шнура вокруг шейки, ямками, гребенчатым штампом и изредка червеобразными углублениями.

Небогатый инвентарь степных погребений все еще производит впечатление неолитического; однако на Северном Кавказе возникла уже местная школа металлургического ремесла, основанная на разработке местных запасов руды. В погребениях на Кубани и на Тереке встречаются теперь уже не привозные восточные изделия, а копии восточных образцов, отлитые местными мастерами: жезловидные булавки анатолийского типа, дисковидные подвески с искусной имитацией филигранного узора, выполненной путем литья с утратой формы, узкие, плоские долота, проушной топор с ребристым обухом, так же как кинжалы с плоским черешком, и — в редких случаях — кинжалы с округлым основанием и заклепками. Эти изделия редко проникали в степи; однако в степях встречаются костяные копии жезловидных булавок. О наличии торговли в зачаточных формах свидетельствуют только несколько височных колец и кинжалов с плоским черешком, найденных в бассейне Днепра, и, возможно, также два-три тонких и широких плоских топора с нижней Волги. Даже на Кубани мы находим каменные боевые топоры типа топора из Пятигорска. Каменную статуэтку, найденную в одном ямном погребении в Ульском ауле на Кубани (рис. 8, 11 b), можно было бы рассматривать как отражение эгейского влияния, если бы не наличие более близких аналогий в Месопотамии и Иране.

Рис. 77. Сосуды: 1 — из катакомбного погребения, Донец (1/3); 2, 3 — из ямных погребений, Яцковицы, близ Киева (1/6); 4 — из погребеиия ямной стадии, Донецкий бассейн (1/4) 5 — типа Вирринга, из Дании (1/4).

Второе по времени место среди курганных погребений занимают так называемые «катакомбы», исследованные Городцовым на Донце и Артамоновым на Маныче. Они ничем не отличаются от катакомб в Эгейском мире, но, как правило, заключают в себе только одного покойника и никогда не содержат больше шести или семи. Могилы этого рода встречаются также в верхнем течении Кубани, на нижием Днепре и по всему побережью Черного моря до Одессы, но они представляют собой только единичные явления на нижней Волге и совершенно неизвестны в районе Киева, на среднем Днепре. Здесь все еще были распространены погребения в ямах, да и в других местах они продолжали существовать наряду с катакомбными. Таким образом, для определения второй стадии причерноморской культуры лучше опираться на керамику, а не на форму могил. Характерными катакомбными сосудами на Донце являются плоскодонные горшки с выпуклыми боками, украшенные отпечатками простого, перевитого и плетеного шнура, гребенчатого штампа или раковин, которые иногда образуют узоры в виде спирали (рис. 77, 1). Они, несомненно, состоят в родстве с плоскодонными сосудами из ямных погребений «полтавкинской стадии», выделяемой Рау, распространенными в это же время на нижней Волге. В катакомбных погребениях на Маныче встречаются орнаментированные в таком же стиле «жаровни на крестообразной ножке» (сосуды типа соусников на четырехлепестковой ножке, разделенные изогнутой перегородкой на две неравные части). Такие же сосуды были найдены и в районе Кубани и Терека; они напоминают некоторые сосуды культуры Кёрёша, баденской культуры и Вучедола; сходство с этими культурами наблюдается и в самой форме могилы (стр. 396).

Сельское хозяйство лежало теперь в основе жизни не только в бассейнах Кубани и Терека, но также и в долинах Дона, Донца и других рек, впадающих в Черное море. Люди возделывали просо, а возможно, и другие злаки; в катакомбах попадаются кремневые вкладыши для серпов, зернотерки, ступки и песты. Даже в степных погребениях встречаются в изобилии кости домашних животных — преимущественно овцы, но также крупного рогатого скота, свиньи и даже лошади. Захоронение вместе с покойниками домашних животных указывает не столько на начало скотоводства, сколько на переход от коллективного владения скотом к индивидуальному.

Металл имел теперь более широкое применение даже в степи и употреблялся для изготовления как оружия и украшений, так и орудий труда. На основании раскопок катакомбных погребений на Донце можно судить о применении плоских долот. Другой тип долота, с согнутой втулкой, представлен в кладе из станицы Привольной, на Кубани, в котором был также обнаружен катакомбный кинжал. Крючкообразные металлические серпы из другого клада, найденные в станице Костромской, возможно, относятся уже к следующей фазе. Кинжалы (все еще сохраняют плоскую форму и прикрепляются к рукоятке без помощи заклепок, но черешок удлиняется, приближаясь концом к навершию. Проушной топор из привольнинского клада и аналогичные ему топоры из других мест имеют уже вислый обух и длинный узкий клинок — эти признаки характерны для восточноевропейских топоров до конца «медного века». Кроме этого, для вооружения воинов катакомбной фазы типичны каменные боевые топоры с уступами у основания обуха, выпрямители древков стрел (рис. 109, 5), грушевидные булавы и камни для пращи.

Рис. 78. 1 — мегалитический каменный ящик, Новосвободная; 2 — катакомбное погребение, Донецкий бассейн.

Более широкое применение металла в степях, возможно, было результатом разработки местных залежей руды в районе Бахмута. В то же время находки кладов в долине Кубани свидетельствуют, может быть, об организации на Кавказе вывоза металлических изделий. В катакомбныхпогребениях на Донце об усилении торговли говорят привозные бусы из фаянса и халцедона и местные имитации подвесок с крыльями (рис. 76,2). Признаки деформации, обнаруженные в черепах из катакомбных погребений на Маныче 4, возможно, отражают влияние Эгейского мира, так как этот обычай восходит там по меньшей мере к XV в. до н. э..

Еще более правдоподобно, что сама форма могил, характерная для этой фазы, была подсказана эгейскими катакомбами. Можно было бы также предположить, что дольмены — погребальные сооружения, распространенные в предгорьях Кавказа, обращенных в сторону Кубани и Черноморского побережья, заменяли катакомбы в тех местах, где каменистый подпочвенный слой препятствовал выкапыванию могил. Дольмены представляют собой в сущности трапецевидные каменные ящики от 1,8 до 2,5 м в длину и от 1.6 до 2.3 м в ширину со входом через проделанную в одной из каменных плит амбразуру; в них помещалось от 4 до 20 покойников. Если принять такую гипотезу, сходство в строении этих камер и роскошных гробниц Новосвободной могло бы служить лишним доводом в пользу уменьшения относительной даты этих раннекубанских погребений, особенно если учесть, что металлические предметы из одного дольмена, в Эшери, соответствуют скорее срубной, чем катакомбной фазе.

Следующая фаза причерноморских погребений была названа Городцовым срубной по сменившим катакомбы погребальным камерам (срубам) из тщательно пригнанных, с пазами, бревен или плах, характерным для многих курганных погребений на Донце. Но, как и в предыдущем случае, эту фазу лучше определять по керамике — острореберным сосудам, украшенным меандроидными и другими прямолинейными узорами, выполненными гребенчатым штампом и простым углубленным орнаментом. В остальном, если не считать хвалынской группы на нижней Волге, могильный инвентарь значительно беднее, чем прежде, — явление, обычное в поздний бронзовый век для всей Европы. Однако материалы погребений дополняются теперь находками на местах постоянных поселений сельскохозяйственных групп и кладами. Типы металлических предметов решительно указывают на то, что мы достигли позднего медного века; они все еще изготовляются из чистой меди и поэтому часто выглядят несколько архаично, но в их числе мы находим втульчатые кельты сейменского типа или с двумя ушками вислообушные топоры (в одной могиле близ Киевки, в Воронежской области, лежала глиняная литейная форма для такого топора), кинжалы с осевым ребром, снабженные вместо отверстий для заклепок закраинами, наконечники копий с коваными или литыми втулками и боковой петлей и многочисленные серпы с крючком. В сущности говоря, курганы медного века в Южной России охватывают такой же продолжительный археологический период, как и курганы бронзового века в Англии.

Лишь немногие из опубликованных погребений в районе Кубани и Терека могут быть отнесены к срубной фазе. Это обстоятельство говорит в пользу предложения Дегена-Ковалевского — отнести раннекубанскую группу к концу всего периода; однако, возможно, тут сыграло роль и известное пренебрежение, с которым археологи дореволюционной России относились к могилам, инвентарь которых состоял из одной керамики, — явление обычное для погребений позднего медного века. Казалось бы, абсолютную хронологию причерноморских стадий нетрудно установить на основании находок, преимущественно в кубанских курганах, вещей восточного типа. На деле их помощь не так велика. Правда, все предметы раннекубанских форм находят параллели в царских гробницах Ура, на основании чего terminus post quem для этой фазы может быть отнесен приблизительно к 2500 г. до н. э. Но все эти формы были распространены в течение такого продолжительного промежутка времени, что дата 1500 лет до н. э., может быть, также вполне уместна. И действительно, в погребениях Гиссара III, отнесенных их первым исследователем именно к этой дате, которая, однако, недавно была отодвинута до 2000 г. до н. э.3, мы находим чуть ли не еще более яркую параллель погребениям в Новосвободной, чем в более древних могилах Ура. Относительно ямной фазы следует сказать, что жезловидные металлические булавки встречаются в царских гробницах в Аладжа Хёйюк и в могилах Ахлатлибела, в Центральной Анатолии, но эти погребения можно лишь весьма неопределенно отнести ко времени «приблизительно до 1950 г. до н. э.». С другой стороны, terminus ante quem для катакомбной фазы, вероятно, можно было бы установить на основании находки в слоях раннемакедонской культуры в Айос Мамасе топора с уступами у основания обуха (стр. 125). Если допустить, что этот топор был занесен в Македонию из Причерноморья, и взять при этом минимальную дату конца раннемакедонской культуры, начало катакомбной фазы может быть отнесено ко времени до 1700 г. до н. э.

Фатьяновская культура

В лесной полосе Средней России первыми достоверными свидетельствами установления новой неолитической системы хозяйства являются кости домашних животных — коровы, овцы, козы и лошади — и по меньшей мере одна зернотерка, найденные в могилах фатьяновской группы в бассейне Оки и нижней Волги. Могилы, в которых, как правило, находится один скорченный костяк, изредка два — мужской и женский, а иногда — следы трупосожжения, образуют могильники, насчитывающие приблизительно от 5 до 20 погребений. Они встречаются и в низменных долинах рек, которые долгое время были населены охотничье-рыболовными племенами, и в возвышенных местах вплоть до волго-окского водораздела, где собиратели никогда не селились. Такое широкое расселение само по себе указывает на новую экономику, так как возвышенные места более пригодны для земледелия и пастбищ, чем холодные долины. Однако земледелие здесь было возможно только при широком применении полированных кремневых топоров, которые встречаются как в мужских, так и в женских погребениях, так как новая территория была покрыта густым лесом. В то же время кости щуки и зубы медведя, волка, лисицы, рыси и северного оленя, а также раковины, применявшиеся для изготовления украшений, свидетельствуют, что прежняя экономика, распространенная в лесной полосе, тоже не прекратила своего существования.

Но теперь стремление захватить богатую добычу в виде скота вело к более серьезным войнам, чем столкновения между охотничье-рыболовными племенами. Как

Рис. 79. 1 — боевой топор фатьяновской культуры и 2 — финский ладьевидный топор.

результат этого в могильном инвентаре появляется целый набор различного оружия, чуждого более древним лесным поселениям. Каждое мужское погребение сопровождается каменным боевым топором. Лучшие из них имеют такую же форму, как топор, изображенный на рис. 79, 1; большинство остальных можно было бы рассматривать как вырождение той же самой формы. Один топор из могильника близ Урусова, в бассейне Оки, принадлежит к типу топоров с уступами у основания обуха, свойственному степной катакомбной фазе. В этом же могильнике, в другой могиле, было найдено два выпрямителя древков стрел, относящихся к той же причерноморской стадии.

В нескольких богатых погребениях на верхней Волге каменные топоры были заменены или даже сопровождались проушными топорами из меди. Иногда с покойником клали кремневое огниво и трут. Глиняные кружки с отверстием, из которых некоторые имеют диаметр 5,5 см, удивительно похожи на модели колес, распространенные в Месопотамии начиная с 3000 г. до н. э.

Сосуды, которых очень много, имеют шаровидную форму, часто слегка уплощенное дно или отчетливо выраженную шейку, а иногда и то и другое вместе, но они

Рис. 80. Керамика фатьяновской культуры.

никогда не имеют ручек. Сосуды из ранних могильников Окского бассейна бывают иногда наносились гребенчатым или каким-либо другим штампом и нередко располагались лопастями на плечиках сосуда (рис. 80).

Воинственные фатьяновцы поддерживали, хотя и нерегулярно, мирные торговые сношения с другими племенами. Результатом этой торговли и являются попадающиеся изредка янтарные бусы, серебряные серьги и медные дискообразные подвески, кольца, браслеты и шейные обручи.

Теперь уже очевидно, что фатьяновские могильники знаменуют собой не какое-то кратковременное, эпизоди ческое, явление, а целую эпоху, и что их следует распределить по отдельным территориальным и хронологическим группам. Однако необходимая классификация еще до сих пор не выработана. Определению относительного места Фатьянова в общей последовательности культур способствуют находки в Трусове предметов катакомбного типа, которые, по-видимому, позволяют датировать

Рис. 81. Галичский клад (1/3).

этот могильник в бассейне Оки почти тем же временем, что и катакомбную фазу причерноморской культуры. Могильники верхней Волги относятся, возможно, к несколько более позднему времени. Найденные в них медные топоры очень близки по форме к топорам из сейминского и галичского кладов (рис. 81, 4 и 103, 4). Эти клады состоят, по-видимому, из привозных товаров южного производства, полученных или захваченных фатьяновцами. Но оба клада содержали предметы, характерные для позднего медного века, которые могут быть отнесены самое раннее к срубно-хвалынской причерноморской фазе, относящейся по ряду признаков к тому же времени, что и некоторые фатьяновские погребения. Отличие фатьяновской культуры от предшествующей ей культуры лесных племен и ее общее сходство с более западными культурами, типичными признаками которых служат шнуровой орнамент и шаровидные амфоры, повели многих археологов по пути объяснения ее возникновения миграцией воинственных народов из Скандинавии, Центральной Германии или Восточной Пруссии. Вне всякого сомнения, скотоводство и земледелие, составлявшие ее материальную основу, не могли возникнуть на почве местных ресурсов Средней России, а были занесены сюда извне. Но ближайшим таким источником были причерноморские степи, о связи с которыми свидетельствуют находки отдельных типов оружия. Если основы новой экономики были действительно почерпнуты из этого источника, можно считать, что фатьяновская культура вела происхождение от старой лесной культуры и только приспособилась к использованию новых источников пищи и в соответствии с этим распространилась на новые, более удобные территории.

Культуры боевых топоров на побережье Северного моря и в Прибалтике

Исключительно богатые материалы археологических исследований в Дании живо отражают картину появления в начале суббореальной фазы кочевых земледельцев, которые выжигали лес, чтобы расчистить пастбища и участки для обработки земли. Об этом свидетельствуют золистые слои в болотах, за которыми следуют слои торфа, содержащие пыльцу хлебных злаков. К тому же горизонту относится и несколько сосудов (кубков с воронкообразными шейками и амфор), найденных в торфяниках в числе других посвятительных приношений; на них сохранились отпечатки зерен полуполбы, двузернянки и ячменя. Иногда кубки с воронкообразной шейкой бывают орнаментированы у края отпечатками веревки (рис. 77, 5). Один такой сосуд, найденный в ямном погребении в Вирринге (Ютландия), был настолько велик, что в нем помещался скорченный костяк. Кубки этойформы были найдены в прибрежных охотничье-рыболовных стоянках культуры Эртебёлле и в одном земледельческом поселении близ Хавнелева в Зеландии. Это было типичное сельское поселение, в котором кости домашних животных — крупного рогатого скота, овец и свиней — значительно преобладают над костями диких животных. Мы имеем здесь в сущности дело с ранней стадией первой северной культуры, описываемой в главе X. Жители этого селения наряду со старыми топорами-мотыгами и топорами-резаками пользовались уже полированными топорами из кремня и многогранными боевыми топорами, хотя и были не так искусны в изготовлении пластин, как их современники — охотники и рыболовы.

Эти же племена начали заселять и Южную Швецию. В Сиреторпе, на побережье Блекинге, было найдено земледельческое поселение, возникшее вскоре после окончания последней атлантической трансгрессии; жители этого селения, в скором времени покинувшие его, пользовались зернотерками и изготовляли кубки со шнуровым орнаментом, на которых были обнаружены отпечатки зерен. Впоследствии группа охотников-рыболовов культуры Эртебёлле основала на месте заброшенного поселения свою стоянку. Позднее земледельцы снова вернулись; во втором их поселении, кроме шнуровой керамики, были найдены бутылеобразные сосуды с узким горлом и другие типы посуды и тонкообушные кремневые топоры, характерные для дольменов, а также многогранные боевые топоры и выпрямители древков стрел.

О распространении колонизации к северу, вплоть до Сёдерманланда, свидетельствуют находки, сделанные в остатках прямоугольных жилищ в Вро — кости быка, и низкорослой лошади, полированные каменные тесла и долота, многогранный боевой топор и черепки кубков с воронкообразной шейкой (иногда со шнуровым орнаментом) и узкогорлых бутылеобразных сосудов, на которых иногда обнаруживались отпечатки зерен обыкновенной пшеницы, двузернянки и ячменя и косточек дикого винограда.

Резкое различие между старой культурой Эртебёлле и культурой земледельцев в обработке кремня, технике производства керамики и формах сосудов, так же как новый характер хозяйства, свидетельствуют о приходе земледельцев в Данию и Швецию откуда-то извне. Вопрос о том, откуда они пришли, будет рассмотрен на стр. 254. Многогранные боевые топоры свидетельствуют о южном происхождении их владельцев, так как, по мнению Спрокхофа, их расширяющееся лезвие, по-видимому, является подражанием металлическим образцам; медные топоры были действительно найдены в Швеции и Ругене. Но именно это расширяющееся лезвие многогранных боевых топоров отличает их от оружия, типичного для настоящих культур боевых топоров. Точно так же шнуровая керамика типа Вирринга и в техническом отношении и по форме отличается от всех остальных видов шнуровой керамики. На самом деле переселенцы,, о которых идет речь, совсем не принадлежали к народу боевых топоров. В Дании они явились родоначальниками строителей мегалитических гробниц. Правда, типичные племена боевых топоров жили и в Дании и в Швеции, но это было позднее, приблизительно в середине II периода по Монтелнусу, и их керамика, как по технике производства, так и по форме, отличается от керамики Вирринга и Вро.

В Ютландии охотники-рыболовы культуры Гудено уступили место носителям культуры одиночных погребений, которые заселили и внутреннюю часть полуострова, за исключением тех районов, где жили строители мегалитов. Но они не поддерживали прочных торговых связей, которые дают возможность определить место каждой фазы мегалитической культуры в общей схеме доисторической хронологии. Однако контакт между этими двумя группами был достаточно част, чтобы позволить применить к культурам боевых топоров хронологию каменного века в Скандинавии по Монтелиусу, изложенную на стр. 247. В свою очередь, достоверная хронологическая периодизация этих культур может быть основана, как и в причерноморских степях, на последовательности погребений в одном и том же кургане.

Древнейшие могилы (грунтовые погребения, или Undergrave) представляют собой вырытые в материке, облицованные деревом ямы, рассчитанные на одно скорченное погребение. Могильный инвентарь состоит из самых хороших боевых топоров (часто очень похожих по форме на металлические) и кубков S-образного профиля, украшенных вокруг шейки отпечатками веревки (рис. 82). Далее следуют погребения на древней поверхности земли (погребения на горизонте, или Bundgrave) — могилы, достаточно большие, чтобы вместить одного вытянутого покойника; в топорах заметны признаки вырождения, кубки украшены нарезным елочным орнаментом. Наконец, погребения в насыпи кургана (Overgrave). Инвентарь этих погребений включает баночные горшки с штамповым (rouletted) зигзаговым орнаментом, деградирующие формы топоров и даже кремневые кинжалы типа кинжалов из поздних мегалитических гробниц. Эти погребения говорят о слиянии обеих культур, при котором преобладание получила культура боевых топоров.

Инвентарь погребений в насыпи говорит о том, что поздняя фаза культуры боевых топоров в Дании падает на IV период Монтелиуса. Весь предшествующий этап развития, представленный только двумя-тремя погребениями в каждом из тех же курганов, не мог быть особенно продолжительным; по всей вероятности, он охватывал только три поколения. Но начало его захватывает уже первую половину периода гробниц со входом — IIIb по Монтелиусу, — так как с одном грунтовом погребении в Северной Ютландии была найдена керамика, соответствующая этому периоду.

В Швеции одиночные погребения со скорченными костяками, но без курганной насыпи, резко отличаются от коллективных погребений земледельцев — строителей мегалитов и от вытянутых погребений местных собирателей. На раннем этапе их инвентарь состоит из боевых топоров и долот, из кремня или диорита, граненых камней для полирования и неглубоких кубков, украшенных вокруг шейки отпечатками шнура. Боевые топоры (рис. 82), известные под названием ладьевидных топоров, всегда имеют трубчатый проух, который наводит на мысль о металлических прототипах. Действительно, на

Рис. 82. Керамика и топоры из культуры одиночных погребений в Ютландии (слева) и в Швеции (справа). По TV. 1922 С/ю)-

Востоке европейской части СССР был найден один медный ладьевидный топор, но такая форма могла быть подсказана и топорами из оленьего рога, у которых проух иногда бывает высверлен в обрубке от бокового отростка. Имеются случаи, когда керамика указанного типа была найдена вместе с керамикой, распространенной приблизительно в середине «периода гробниц со входом» (IIIc по Монтелиусу). В более поздних погребениях появляются сосуды с штамповым орнаментом (рис. 82, нижний ряд), уже определенно принадлежащие к IV периоду по Монтелиусу. Очень близкие погребения с такими же ладьевидными топорами встречаются в Финляндии, Эстонии и даже в Норвегии.

Многочисленные курганы на травянистых равнинах Северной Германии и Голландии, насыпанные над одиночными погребениями и нередко окруженные кольцом вертикальных столбов или горизонтально положенными бревнами, свидетельствуют о распространении культур боевых топоров до Ламанша. В более ранних погребениях среди могильного инвентаря встречаются боевые топоры, родственные ютландским типам, но менее тщательно отделанные, кубки S-образного профиля, украшенные шнуровым или елочным орнаментом, и в редких случаях амфоры саксо-тюрингской формы. Но племена боевых топоров вошли здесь в соприкосновение с местными строителями мегалитов (стр. 260), а на западе — с населением культур колоколовидных кубков, в результате чего возникли новые, образовавшиеся путем скрещения культуры. В более поздних мегалитических гробницах нередко встречаются кубки с S-образным профилем. Народности боевых топоров переняли у носителей культур колоколовидных кубков лук и стали также употреблять надевавшиеся на запястья предохранители. Усвоили они даже накатную технику, которую использовали при орнаментации своих кубков; при этом они располагали узоры зонально, по всей поверхности сосуда, в стиле, часто применявшемся в орнаментации колоколовидных кубков. Тем не менее при окончательном слиянии этих двух культур перевес остался на стороне культур боевых топоров.

Даже в таком значительно более западном районе, как Гельдерланд, кубок с S-образным профилем был найден в основном погребении кургана, во впускном погребении которого был обнаружен колоколовидный кубок. Судя по этому, люди культур боевых топоров проникли сюда еще в III период. Но, несмотря на их связь с более западными племенами, которые уже пользовались металлом, они на протяжении большей части IV периода сохраняли свое неолитическое хозяйство. Временами они импортировали датский янтарь и даже черный янтарь из Англии, но наладить регулярную доставку металла им не удавалось. Однако недалеко от Гамбурга в одном погребении с остатками трупосожжения вместе с кубком S-образного профиля был найден плоский металлический топор; в другом случае такой кубок был найден, как утверждают, вместе с пальштабом (V периода).

На Датские острова, где прочно обосновались строители мегалитов, культуры боевых топоров проникают поздно; представлены они здесь преимущественно впускными погребениями в поздних гробницах со входом и только изредка настоящими одиночными погребениями. Боевые топоры приближаются к позднеютландским и даже шведским типам. Погребальные сосуды представляют собой приземистые кубки S-образного профиля с завернутым краем, украшенные по всей поверхности штамповым зигзаговым орнаментом или волнистыми лентами, нанесенными с помощью гребенчатого штампа. Последний узор представляет собой явное подражание орнаментации колоколовидных кубков. Луки, предохранители для запястий и выпрямители древков стрел были, вероятно, также занесены на острова переправившимися туда племенами боевых топоров, которые заимствовали их у носителей культур колоколовидных кубков. Судя по одному поселению в Зеландии, жилища островного народа боевых топоров представляли собой прямоугольные дома размерами 5 X 4,3 м, со входом в широкой стене; население занималось разведением крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей, а также ловлей рыбы на удочку.

Саксо-тюрингская культура шнуровой керамики и родственные ей культуры

Травянистые пустоши и глинистые, покрытые галькой пространства в Центральной Германии, так же как более восточные песчаные районы, окаймляющие и прорезающие области распространения лёсса, были, несомненно, населены потомками собирателей эпохи мезолита. Но в этих местах люди боевых топоров не были первыми производителями пищи — в этом отношении их опередили дунайцы (стр. 145, 157). Народ боевых топоров — вовсе не единственный народ, сложившийся в результате культурной ассимиляции остатков собирателей, при этом он и не результат внутреннего развития самого дунайского общества. Наиболее важная из культур боевых топоров — саксо-тюрингская культура, керамика которой и получила первоначально название шнуровой, — происходит от групп, живших в Центральной Германии и Чехии, более (воинственных, чем любая из дунайских групп, и с более развитым скотоводством.

Характерные могильники этой культуры, курганные и грунтовые, сконцентрированы преимущественно в бассейне Зааля, но они распространены и дальше к юго-востоку, до Центральной Чехии, и к западу, проникая в Рейнскую область и даже в Центральную Швейцарию. Саксо-тюрингские курганы встречаются нередко в лёссовых областях, но особенно часто — в травянистых пустошах и в гористых местностях. Это может вызвать предположение, что в основе хозяйства культуры лежали охота и скотоводство. Однако могильники слишком обширны, чтобы принадлежать кочевникам; к тому же в сосудах имеются отпечатки зерен, свидетельствующих о наличии какого-то вида земледелия. Характерная черта саксо-тюрингской культуры шнуровой керамики — сочетание обычных кубков, которые имеют здесь яйцевидный корпус, резко отделяющийся от высокой прямой шейки (рис. 83, 4—7), с амфорами (рис. 83, 1—3). Первоначально сосуды обычно украшались отпечатками веревки, позднее этот вид украшения уступает место штампованному елочному орнаменту (рис, 83, 3). Не менее характерным признаком этой

Рис. 83. Шнуровая керамика саксо-тюрингской культуры (1/10).

культуры служит боевой топор с фасетками (рис. 84, 1), хотя он редко встречается в погребениях и ни разу не был найден в сочетании с древнейшей керамикой. Своеобразная форма этого топора, возможно, говорит о частичном влиянии заостренных наконечников палицы мезолитического происхождения (типа фегтланда), но почти такую же форму имеют и медные боевые топоры из случайных находок; возможно также влияние топоров из оленьего рога. В качестве оружия употреблялись также и сами топоры из оленьего рога, асимметричные каменные топоры, вроде дунайских «лемехов», миндалевидные топоры из кремня или диорита, прикреплявшиеся к рукоятке как тесло (один из них в момент находки был прикреплен таким образом к рукоятке из оленьего рога), и встречающиеся изредка шаровидные булавы.

Иногда попадаются небольшие медные кольца и даже спирали из бедной оловом бронзы,

Рис. 84. 1 и 2 — боевой топор с фасетками из Тюрингии; 3 — маршвицкий боевой топор.

были изготовлены из местных руд, саксо-тюрингцы продолжали довольствоваться своими неолитическими орудиями и оружием. Наилучшим свидетельством наличия торговли служат янтарные бусы, украшенные резьбой в стиле, распространенном в Восточной Пруссии, и другие бусы из янтаря. В высшей степени характерным дополнением к обычным ожерельям из просверленных зубов являются кружочки из местных раковин, но с украшением в виде креста. Саксо-тюрингцы, как правило, хоронили своих покойников в простых ямах, в редких случаях облицованных деревом, и отнюдь не всегда насыпали над могилами курганы. Севернее Унштрута покойников часто хоронили в небольших мегалитических цистах размерами до 3,5 X 2,25 м, служивших коллективными гробницами. Этот обычай, очевидно, был заимствован у соседних племен — северных или горгенских строителей мегалитов (стр. 412); но возможно, что он пришел с Кубани, так как некоторые гробницы перегорожены плитой с амбразурой, как на рис. 78, 1. И в Центральной Германии и в Чехии в могилах встречаются трепанированные черепа. В некоторых гробницах, преимущественно поздних и больше в Западной, чем в Центральной Германии, встречается трупосожжение.

Более поздние фазы саксо-тюрингской культуры, несомненно, захватывают IV период; судя по инвентарю нескольких групп могил 3, они совпадают также по времени с культурой шаровидных амфор и Вальтерниенбургом, которые относятся к III периоду. На основании находок на местахдунайских поселений черепков шнуровой керамики и сочетания в кладах граненых боевых топоров и клиновидных топоров с одной выпуклой стороной можно было бы предполагать, что возникновение всей культуру относится ко II периоду, но такой вывод трудно доказать.

К западу несомненные саксо-тюрингские курганы встречаются вплоть до Рейна и за Рейном, в Эльзасе и Швейцарии. На востоке граница распространения саксо-тюрингской культуры прослеживается менее отчетливо. В самой долине Одера подлинные саксо-тюрингские формы всущности неизвестны. Вместо них мы находим здесь отдельную одерскую группу. Но еще восточнее характерные типы саксо-тюрингской керамики снова появляются все вместе, как бы отражая проникновение по меньшей мере культурного влияния из Центральной Европы, хотя вовсех случаях они бывают смешаны с другими чуждыми типами. Например, в Восточной Пруссии в поселениях и в могилах были найдены амфоры и кубки, но вместе с ними встречаются другие памятники материальной культуры, которые, возможно, ведут свое происхождение от культуры Восточной Прибалтики, родственной культуре Вирринга. Некоторые группы, знавшие тот или иной вид земледелия и разводившие овец, коров и свиней, вместе с тем охотились на зверя и птицу и ловили рыбу с помощью костяных гарпунов.

Рис. 85. Керамика из Злоты. По Козловскому.

В лёссовых областях Польши, занимающих большую излучину Вислы и уже в начале II периода в значительной мере заселенных дунайцами, вместе с саксо-тюрингскими кубками и амфорами встречаются баночные горшки одерского типа, чаши с ручками, кубки с воронкообразной шейкой и шаровидные амфоры, образующие в других местах отдельные группы внутри культуры Злоты (рис. 85). Обширные, обычно грунтовые могильники со скорченными костяками, иногда в катакомбах, говорят об оседлости. Ритуальное захоронение коров, свиней и лошадей свидетельствует о большом хозяйственном значении этих домашних животных. Боевые топоры в могильном инвентаре встречаются редко.

В Восточной Моравии, близ Неметиц, в ямном погребении под насыпью одного кургана были найдены амфора и кубок, а в другом кургане — боевой топор с фасетками. Но тут же, в других могилах, так же как в Древохостицах и Прусиновицах, были обнаружены топоры маршвицкого типа (рис. 84, 3) и острореберные кружки с цилиндрической шейкой и скобкообразной ручкой, ведущие свое происхождение от группы Иордансмюля. Встречаются опять и колоколовидные кубки.

В Восточной Галиции в некоторых курганах, окопанных рвами и насыпанных уже после образования чернозема, обнаружены сосуды саксо-тюрингских форм, мелкие украшения из меди и даже ребристые фаянсовые бусы. Таким образом, эпоха этих курганов длилась, по-видимому, приблизительно до 1400 г. до н. э. и охватывала весь IV период. Однако здесь известны и более ранние курганы с могилами, вырытыми еще до образования чернозема, которые по своему инвентарю соответствуют погребениям ямной стадии в Причерноморье. Даже на самом черноморском побережье в двух «курганах вождей» в Усатове, близ Одессы, были найдены характерные саксо-тюрингские амфоры, хотя и позднего типа. Но эти погребения совпадают по времени с позднейшей стадией трипольской культуры IV; они относятся к периоду не ранее катакомбной фазы степной причерноморской культуры (стр. 218).

С другой стороны, между этими предполагаемыми колониями саксо-тюрингской культуры и центральным районом ее распространения в бассейнах Зааля и Эльбы находятся другие группы, отличающиеся шнуровой керамикой и боевыми топорами совершенно иных форм. Для одерской культуры в Бранденбурге типична та же форма кубка, что и для саксо-тюрингской культуры, но она отличается от последней отсутствием амфор и употреблением цилиндрических баночных горшков, иногда с небольшими ручками. Такие горшки встречаются в ямных погребениях, иногда под курганами, и по крайней мере в одном случае с красной охрой, однако они встречаются и в каменных ящиках среднегерманского типа. В число найденных в могилах предметов входят небольшие боевые топоры, кремневые тесла с двояковыпуклым линзовидным поперечным сечением и, так же как в саксо-тюрингской культуре, дунайские «лемехи». Судя по находкам нескольких бронзовых украшений и скандинавских кремневых кинжалов вместе с шаровидными амфорами и керамикой типа Вальтерниенбурга 3—5 (стр. 262), одерская культура захватывала значительную часть IV периода. Еще сильнее эта устойчивость проявляется в маршвицкой культуре Силезии и Моравии. Здесь в погребениях встречаются баночные горшки одерского типа, но наряду с ними и «кулеобразные» кувшины, украшенные отпечатками шнура, но совпадающие по формам с раннеунетицкой керамикой (рис. 60, 1). Их сопровождают полукруглые в поперечном сечении боевые топоры (рис. 84, 3), напоминающие по форме фатьяновские, а с другой стороны, предохранители при стрельбе из лука, имеющие прототип в культуре колоколовидных кубков, и даже бронзовые украшения. Вся эта группа относится, вероятно, к IV периоду и занимает как географически, так и экономически промежуточное положение между культурой бронзового века в Чехии и все еще неолитической культурой на нижнем течении Одера.

Происхождение и значение культур боевых топоров

Вполне вероятно, что от только что описанных культур непосредственно происходили культуры нескольких народов уже исторического времени, говоривших на индоевропейских языках. Перечень этих последних культур может быть увеличен, если рассматривать черепки шнуровой керамики, найденные в Македонии и в Центральной Греции (стр. 106, 125), как свидетельство распространения на Балканском полуострове отдельной культуры боевых топоров. Таким образом, если все разобранные в этой главе культуры представляют собой территориальные варианты одной культуры, можно было бы предположить, что эта последняя тождественна с культурой гипотетических «арийцев» или виров, говоривших на гипотетическом «праязыке», от которого, как полагают, произошли санскритский и валлийский, персидский и готский, греческий и русский, латинский и литовский языки.

Большинство историков первобытного времени действительно пыталось вывести происхождение отдельных культур боевых топоров от одной такой общей культуры и объяснить возникновение отдельных местных групп, отраженных в археологических материалах, миграциями носителей этой культуры. Коссина в 1910 г. заявил, что культура, породившая культуру боевых топоров, возникла в Ютландии в результате культурной ассимиляции автохтонного населения эпохи Маглемозе с пришлыми строителями мегалитов и носителями культуры Эртебёлле. Из Ютландииносители образовавшейся в результате неолитической культуры вместе со своими боевыми топорами дошли, по его мнению, до Балканского полуострова, Трои и Кавказа. Вслед за ним разработал это положение Оберг; вскоре, как бы в подтверждение их предположений была открыта культура Вирринга.

Датские археологи, напротив, всегда утверждали, что культура одиночных погребений в Ютландии была пришлой, а Брёндстед придерживается такой точки зрения и по отношению к более ранней культуре Вирринга. Рюдбек и Форссандер считают такой же пришлой культуру ладьевидных топоров в Швеции. Даже в Германии со времени отделения от нее по «версальскому диктату» Шлезвига явилась тенденция перенести колыбель датско-скандинавских культур в более германскую Саксо-Тюрингию. В Финляндии Тальгрен и Эвропеус имели склонность производить от тех же корней фатьяновскую культуру, а от нее, в свою очередь, по крайней мере некоторые из причерноморских культур. По этой теории культура, определяемая саксо-тюрингской шнуровой керамикой, образовавшаяся, по Бикеру, в результате культурной ассимиляции мезолитического населения Центральной Германии, а по Агде — вследствие скрещивания позднедунайских племен со строителями мегалитов, была прародительницей как датских и скандинавских культур, так и восточных групп.

С другой стороны, Мирес 25 лет назад высказал предположение, что саксо-тюрингская культура и культура одиночных погребений ведут свое происхождение от причерноморской и что они распространялись в направлении, противоположном миграциям, о которых говорил Коссина. Борковский указал, что яйцевидные кубки из ранних причерноморских погребений могли свободно служить прототипами для сосудов Центральной и Северной Европы. К его выводам присоединяется Сулимирский, но для объяснения находок керамики саксо-тюрингского типа в поздних курганах Украины он выставляет постулат, что позднее поток переселенцев повернул в обратном направлении. Форссандер, по-видимому, склонен думать, что люди, изготовлявшие шаровидные амфоры, пришли с Кавказа и принесли с собой обычай хоронить покойников в каменных ящиках, перегороженных плитой с дверным отверстием, и в катакомбах; тем не менее он считает, что культура боевых топоров Центральной и Северной Европы ведет свое происхождение из Саксо-Тюрингии, и убежден, что она поглотила все причерноморские элементы. Жезловидная булавка, найденная в. Зеландии, в слое IIIс по Монтелиусу, в одной гробнице со входом, напоминающая местную причерноморскую копию одной привозной булавки, могла бы служить доказательством проникновения влияния причерноморской культуры даже в Данию; но позднее несколько похожих булавок было найдено в Центральной Германии и Восточной Пруссии в погребениях культуры IV дунайского периода. Возможно, что черты, общие для всех культур боевых топоров, слишком немногочисленны и слишком расплывчаты, чтобы служить достаточным основанием для предположения миграций в каком бы то ни было направлении. Во всяком случае, советские археологи поставили это предположение под сомнение и попытались объяснить наблюдаемое сходство, не прибегая к миграциям. Они говорят, что вследствие естественного экономического развития в умеренной полосе вместо мотыжного земледелия и даже охоты и рыболовства должно было усилиться скотоводство в сочетании с охотой. Результатами этой экономики, при которой наблюдается тенденция к переходу собственности на скот в руки отдельных мужчин, что вело и к общественному перевесу мужчин над женщинами, должны были явиться войны, увеличение количества оружия, мелкие патриархальные хозяйства и индивидуальные погребения, более подвижный образ жизни и усиление обмена. Общий ритуал и общие характерные черты в искусстве, согласно этому мнению, представляют всего лишь части идеологической надстройки. Даже первоначальные индоевропейские диалекты, возможно, были результатом приспособления языка к потребностям общения, возникшим при новом общественном порядке. Кричевекий в своей выдающейся статье показал, как много характерных черт культур боевых топоров — использование отпечатков шнура для орнаментации горшков, укрепление поселений, посыпание покойников охрой — появляется уже в культурах II дунайского периода.

В соображениях советских археологов, несомненно, гораздо меньше недоказуемых предположений, чем в любом толковании миграционистов. Но в версии Кричевского, что культуры боевых топоров возникли в результате чисто внутреннего социального развития из земледельческих культур придунайских областей и черноземной полосы, имеются трудно объяснимые моменты. Первичные центры распространения культур боевых топоров в лучшем случае захватывают окраины земледельческих областей, а в основном совпадают с территориями, которые со времени мезолита были заселены разбросанными группами собирателей. Боевой топор, именем которого называются эти культуры, произошел (стр. 209) в конечном счете от топоров из оленьего рога, которыми со времен бореальной фазы пользовались охотничье-рыболовные племена. Можно также показать, что кубки с шнуровым орнаментом восходят к яйцевидным горшкам тех же племен или их докерамическим образцам. Распространен был среди них и обычай посыпать покойников охрой. Таким образом, культуры боевых топоров можно рассматривать как результат социального развития охотничье-рыболовных общин, составляющих одно непрерывное целое на территории Евразийской равнины.

Но едва ли это развитие может быть понято без признания участия каких-то внешних стимулов. Охотники-рыболовы не могли самостоятельно начать разводить овец и возделывать злаки в Дании, Швеции или Средней России, где не водились дикие овцы и не произрастали дикие злаки. Каменные боевые топоры вели происхождение от топоров из оленьего рога не столько непосредственно, сколько через подражания металлическим копиям этих последних. В большинстве областей распространения культур боевых топоров навыки производства пищи и пользование металлом были также введены извне. Но такое введение навыков и понятий не обязательно должно свидетельствовать о миграции; оно может говорить всего лишь о распространении культуры. Одним словом, культура боевых топоров, по-видимому, возникла в результате усвоения какими-либо собирателями экономики производства пиши и некоторых видов металлического оружия. Происхождение перечисленных общих черт станет понятным, если мы вспомним, что собиратели, о которых идет речь, составляли один непрерывный культурный комплекс, служивший проводником для передачи материальных ценностей и идей, особенно если новые элементы, проникшие в каждую местную группу, исходили из одного общего источника. Такой источник следует искать либо в области распространения дунайской культуры с ее продолжением на Украине, либо за Кавказским хребтом и за Черным морем, на Древнем Востоке. Что касается фатьяновской культуры в Средней России, то она получила решающий толчок из причерноморских степей; об этой же области как источнике говорят и катакомбные погребения культуры Злоты в Польше. Но культура боевых топоров могла вести свое происхождение и от дунайского населения к западу от Днепра, как и из Азии. В наши дни имеется ряд данных, свидетельствующих о том, что передача отдельных элементов культуры на территории Европейской равнины шла в северном направлении. Но мы не можем пока судить ни о точных путях, ни о средствах осуществления этой передачи. Можно допустить, что общества фатьяновской культуры, культуры Вирринга и саксо-тюрингской культуры в основе своей состояли из потомков представителей культуры Маглемозе, стоявших на ступени дикости, но нельзя исключать возможность, что их переход к варварству явился результатом появления правящего класса скотоводов, сформировавшегося из изгоев причерноморских или дунайских племен.

Если мы захотим согласовать археологические факты с филологическими теориями, мы можем рассматривать индоевропейские языки как результат превращения ряда диалектов диких племен в средство общения между новыми скотоводческими, воинственными; патриархальными обществами — носителями новых материальных и социальных интересов.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ