Уже три недели мы в Индии. Все наше время расписано по часам: встречи с индийскими кинодеятелями, работниками театра, художниками, посещение киностудий, просмотр индийских фильмов, ознакомление с достопримечательностями и памятниками старины. Мы сильно уставали, недосыпали. Но стремление как можно больше узнать о жизни дружественного нам великого индийского народа всегда побеждало усталость.

Хорошее впечатление на нас произвела Государственная студия документальных фильмов. Нам были показаны документальные фильмы «Поездка премьер-министра Неру в Ладан» (район Тибета), фильм о древнем городе Джейпуре и цветной фильм о Кашмире. Эти фильмы сделаны с узкопрофессиональной точки зрения хорошо, работа кинооператоров и режиссеров превосходна, но они нас не совсем удовлетворили. В фильме о Джейпуре мы увидели торжественное шествие слонов в день какого-то праздника. Я тут же вспомнил картину Верещагина, которую видел в Калькутте в Виктория-мемориале. Картина нашего соотечественника почти с документальной точностью воспроизвела величественное шествие этих могучих животных.

В фильме о Джейпуре были показаны и народные танцы, которые с блистательным искусством исполняются индийцами. Туда же были включены и различные процессы работы мастеров художественных народных промыслов, которыми так славится Индия. Но с экрана, к сожалению, не прозвучало ни слова о том, что труд талантливых художников из народа обесценен. А насколько он обесценен, я расскажу позже.

Фильм о Кашмире — цветной, на узкой шестнадцатимиллиметровой пленке. В нем хорошо показаны красоты и богатства этой провинции, многочисленные каналы, гонки на лодках, картины величественной природы. Но в фильме не отражена современная ожесточенная борьба за Кашмир между Индией и Пакистаном. Борьба истощает обе страны, и это лишь наруку англо-американским империалистам, искусно разжигающим ее.

В фильме о Ладане мы увидели буддийские храмы, священные танцы, исполняемые в гигантских масках, музыкантов с огромными трубами и т. д.

За один час мы совершили интересное путешествие по нескольким провинциям Индии, но в индийских документальных фильмах мы не видели жизни великого народа, талантливого и трудолюбивого.

И когда мастера документального кино попросили нас высказать свои замечания по поводу их работ, то мы рассказали им о советской кинохронике, о том, как она правдиво и убедительно отражает в фильмах подлинную жизнь и быт своего народа.

Друзья предложили нам осмотреть Бомбей. Мы ездим по городу, рассматриваем интересные здания, прислушиваемся к говору многоязычной, чрезвычайно колоритной толпы в различных национальных одеждах.

В европейской части города множество больших магазинов с вывесками на различных языках. В английских магазинах мало публики, часто на их витринах видишь плакаты о распродаже всех товаров в связи с ликвидацией дела.

В старом городе шумно. Вдоль тротуаров, перед магазинами идет бойкая торговля с рук, с лотков. В витрине одного магазина рассматриваем прекрасно выполненные кустарные изделия, разные предметы из серебра. Заходим в магазин. Здесь продаются кольца, бусы, стаканы, ожерелья, целые чайные сервизы. Многие украшения и предметы домашнего обихода сделаны очень искусно, тонко, с большим мастерством. Их выделывают деревенские кустари, занимающиеся своим промыслом целыми семьями.

Нас удивило, что продавцы, прежде чем назвать цену вещи, кладут ее на весы и взвешивают. Оказывается, изделия ценятся не по качеству выполненной и очень часто исключительно талантливой работы, а по весу серебра и его сегодняшнему курсу! Большое, грубо сделанное украшение или серебряный стакан стоят во много раз дороже, чем вещицы меньшего размера, удивляющие тонкостью и изяществом отделки.

В магазин входят состоятельные горожанки. В ярких сари, в широких шароварах, они садятся на подушки, разложенные на полу, и продавцы услужливо подают им различные бусы, кольца, браслеты. Индийские женщины кольца носят не только на пальцах рук, но и на пальцах ног. Сидя на подушках, примеривают их. Глядя в зеркальце, они вставляют маленькие запонки-украшения в сделанную для этого дырочку в носу. Мы узнали, что индийская женщина владеет только тем, что на ней надето — на голове, на шее, в ушах, на руках и ногах. Все остальное принадлежит мужу.

Нам советуют поехать осмотреть «Башни молчания» на Малабарском холме — крематорий парсов. Европейцы туда не допускаются, и только из большого расположения к нам индийские друзья устраивают эту экскурсию. Едем по набережной Бомбея, поднимаемся на большую гору. Отсюда открывается чудесный вид на Бомбей и сияющий вдали залив Аравийского моря.

По дороге рассказывают, что выходцы из Ирана «парсы», покинувшие свою родину несколько столетий тому назад, — потомки огнепоклонников. Они принесли сюда, в Индию, свои обычаи и сохраняют их до сих пор. В частности, сохранился особый обычай хоронить покойников.

Машина заворачивает за большую каменную ограду и попадает в просторный двор. По каменной лестнице поднимаемся дальше и попадаем в тенистый парк. Навстречу выходит индиец-парс в национальной одежде. Он приветствует нас и предупреждает, что здесь воспрещается курить и нельзя фотографировать.

В глубине парка высятся огромные светлосерые башни. На башнях сидят хмурые, зловещие грифы.

По своему верованию, парсы не могут «осквернять» грешным телом ни землю, ни огонь, ни воду, ни воздух. Поэтому их мертвое существо должно раствориться в другом живом организме.

Парс подводит нас к большому макету «Башен молчания».

— Вот сюда, на плоские крыши башен, — поясняет он, — кладут тела умерших. Носильщики удаляются, и тотчас стаи хищных грифов набрасываются на трупы. Проходит десять-пятнадцать минут, и от покойника остается только скелет. Бренные останки человека падают в глубокий колодец. Их обильно посыпают известью, и палящее тропическое солнце превращает все это в прах, смываемый потом проливными дождями…

Потрясенные рассказом и зрелищем, мы долго стоим у древнего «крематория». Я спрашиваю:

— А живых людей трогают грифы?

— Нет.

Смотрю на грифов, сидящих на голой ветке большого дерева.

— А почему нет листьев на этом сучке?

— Там, где садится гриф, умирает все живое…

После паузы наш гид добавляет, что когда умирает парс, его семья мажет лицо покойника каким-то бальзамом. Приводят собаку. Если пес лизнет лицо, значит на том свете покойнику будет хорошо, и все родные счастливы. Если же собака лицо не лизнет — это большое горе для семьи…

Мы прощаемся, благодарим гида-парса и в мрачном настроении садимся в машину.

Едем осматривать «Висячий парк». Висячим он называется потому, что под ним находится огромное водохранилище бомбейского водопровода. В парке подстриженные газоны, по бокам ровные барьеры из зелени, на которых высятся сделанные также из зелени фигуры слонов, верблюдов, гигантских попугаев. Это каркасы животных и птиц, искусно спрятанные под пышной растительностью.

Из «Висячего парка» видны «Башни молчания». И хотя мы от них довольно далеко, но все еще различаем страшные черные точки на стенах и на деревьях — грифов…

На обеде у Каранджиа, редактора двух распространенных в Индии газет «Блитц» и «Атом», встречаемся с известнейшим писателем Мулк Радж Анандом, автором романа «Кули», хорошо знакомого советским читателям.

Три месяца писатель пробыл в Советском Союзе, но, к сожалению, ничего не написал о своем пребывании в нашей стране.

В ответ на мои слова о массе впечатлений, полученных в Индии, Мулк Радж Ананд рассказывает мне, как в Москве он не терял ни одной минуты. Знакомясь с жизнью советской столицы, ее достопримечательностями и театрами, он просмотрел множество спектаклей в лучших московских театрах.

Одна из крупнейших индийских кинофирм, Даймонд Пикчерс, устроила грандиозный прием, на котором присутствовало около двух тысяч работников кинопромышленности и деятелей искусства. Возле студии собрались толпы народа. По дорожке, застланной красной материей, мы прошли метров триста, а впереди, обгоняя нас, бежали десятки фото- и кинорепортеров. Духовой оркестр исполняет бравурный марш. Под большим тентом, который подпирают толстые бамбуки, в креслах и на скамьях сидят знаменитые актеры, режиссеры, композиторы, писатели. Нас проводят в президиум. Направо — советский флаг и портрет товарища Сталина, налево — индийский флаг и портрет г. Неру. Все присутствующие стоя приветствуют советского посла и нашу делегацию.

С большой дружеской речью выступил известнейший индийский артист кино и драмы Притхви Радж. Он представляет нам выдающихся деятелей культуры, киноартистов, режиссеров.

Затем на трибуну поднимается писатель Мулк Радж Ананд. В руках у него огромный кожаный свиток. В свитке адрес-приветствие от четырнадцати творческих и прогрессивных организаций Бомбея. Этот адрес, говорящий о мире, о глубокой симпатии индийского народа к Советскому Союзу и сочувствии к его мирной политике, представляет большой интерес.

«Мы ждали вашего приезда в наш город и были счастливы, когда узнали, что вы наконец приехали, — говорится в начале адреса. — Мы хотели встретить вас и дать вам почувствовать любовь, которую испытываем по отношению к вам, и преклоняемся перед вашим искусством».

«Для нас вы не иностранцы из далекой страны, — говорится в адресе. — Мы видели много прекрасных фильмов, в которых вы принимали участие. Некоторые из нас по экрану уже давно знакомы с вами, и мы стремимся в своей работе брать пример с вас. Но нам необходимо было увидеть вас, мастеров советского искусства, чтобы получить то вдохновение, которое в мире искусства может дать только личный контакт. И потому, хотя мы и знали вас по вашим великим трудам, теперь память о нашей встрече будет долго вдохновлять нас, а слова, которые вы произносили, станут ключом к пониманию разных жанров искусства.

Мы — представители старой цивилизации, потерявшей себя во мраке и смуте, порожденной колониальным рабством. Усилиями многих поколений наших соотечественников мы дошли до понимания необходимости сбросить ярмо империализма во всех его проявлениях и вновь подняться юной нацией. В культурных мероприятиях, которые являются фундаментом каждой цивилизованной жизни, мы хотим учиться у вас, представителей такой же древней нации, ставшей вдруг молодой.

Мы понимаем, что вы — представители страны, которая показала, что́ человек может сделать, если он этого захочет, в содружестве с другими людьми, — создать новое общество, где любовь человека к человеку и счастье всего народа стало возможным благодаря мирному труду и созиданию жизненных ценностей.

Мы знаем также, что ваша страна показала, как люди могут изменить себя и преобразить свою землю при правильном применении науки. Мы ценим то, что в области искусства и культуры ваша страна внесла огромную лепту и доказала, что книги, картины, статуи, фильмы и театральные постановки не являются украшением тщеславия некоторых привилегированных индивидуумов, а являются средством к счастью, к развитию эмоций и установлению контроля человека над самим собой и над природой.

Мы приложим большие усилия к тому, чтобы впитать в себя пример, данный нам героическим народом СССР, его артистами и работниками умственного труда — «инженерами человеческих душ», как вы их называете. Мы надеемся, что толчок, который мы получили от вашего присутствия среди нас, даст нам возможность еще глубже узнать достижения советской культуры и впитать в себя те знания, которые вы можете нам дать.

Горячо верим, что результатом личного контакта между нами и вами, представителями великой советской культуры, явится крепнущая дружба между нашими народами Мы знаем, что вы оба поддерживаете ту борьбу за мир, которая охватила сейчас весь земной шар, борьбу против угрозы атомной войны. Такие выдающиеся люди, как вы, являющиеся слугами человечества, должны понимать необходимость сохранения мира, и вы, мы в этом уверены, будете вести дело сплочения сил, борющихся за мир. Надеемся, что ваш приезд в нашу страну предшествует следующим приездам. Мы надеемся, что и другие представители советской интеллигенции приедут в Индию в ближайшем будущем и этим окажут содействие в развитии мировой культуры. Мы хотели бы, чтобы представители нашей индийской интеллигенции поехали к вам с ответным визитом. Узы личной дружбы с братской интеллигенцией Советского Союза сделали бы возможным постоянный обмен знаниями между обеими странами».

Чтение приветственного адреса писатель Мулк Радж Ананд закончил словами:

«Пусть процветает дружба между народами Индии и СССР! Пусть дружба и солидарность поведут к единению сил в борьбе за мир и процветание! Пусть светит всем нам солнце счастья!..»

Мы чувствовали искренность этого приветствия. Оно неоднократно прерывалось громом аплодисментов тысячной аудитории, его поддерживали люди, сидящие с нами, передовые представители индийского народа.

Мы горячо благодарим за простые и сердечные слова привета, за теплую встречу. Говоря о борьбе за мир и дружбу с народами, которую ведет весь наш народ, я сказал, что у каждого советского человека, в том числе и у нас, деятелей искусства, есть увлекательные творческие планы. Советские деятели искусства вместе со всем советским народом подписались под Стокгольмским воззванием, единодушно одобрили решение Второго Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве и продолжают неустанно бороться за мир. Нам приятно узнать, что народы Индии разделяют нашу точку зрения и также хотят мира и дружбы. А это желание двух великих народов является непобедимой силой. И снова гром аплодисментов.

Сидели более тысячи людей с удивительно красивыми глазами. Они согревали нас своей улыбкой, лаской, обаянием. И я, не выдержав, сказал:

— Мы никогда не забудем ваших красивых глаз — мужских, женских и детских.

Снова овация.

— Мы никогда не забудем той искренности и тепла, с каким вы встречаете и приветствуете нас, посланцев страны социализма. Мы постараемся ответить тем же, когда у себя на родине, в Советском Союзе, будем принимать посланцев вашей великой и дружественной нам страны.

Нас просят пройти в сад. Играет духовой оркестр. Пудовкину и мне предлагают посадить в этом саду деревья-манго. В земле подготовлены ямки. Раскалывается глиняный горшок, в котором произрастает молодое дерево с самым благородным плодом Индии. Деревце сажают в ямку. Пудовкину подают большой серебряный кувшин с водой, и он поливает деревце, у которого устанавливается большой плакат с надписью: «Дерево имени Пудовкина». Разбивают другой горшок и в соседнюю ямку сажают манговое «дерево имени Черкасова». Из серебряного кувшина я поливаю свое дерево. Оркестр исполняет гимн Советского Союза, потом звучит государственный гимн Индии.

Мы благодарим за честь, оказанную нам, и говорим, что твердо верим в то, что посаженные нами деревья — символ дружбы между двумя народами — будут расти и давать свои пышные и благородные плоды. Мы просим ухаживать и наблюдать за этими деревьями, помогать, чтобы они росли и развивались хорошо, а деятелей искусства просим быть добрыми садовниками. Наши друзья индийцы обещают любовно выращивать эти деревья дружбы и сообщать в Советский Союз об их росте…

По индийским обычаям, место, где ты посадил плод, является твоей собственностью. Никто не имеет права построить там что-либо или посадить что-нибудь другое. Нам по-дружески сообщают об этом. Вот уж мы никогда не думали, что станем «собственниками» в Индии…

Как-то раз, надевая чистую сорочку, я обратил внимание, что пуговицы на ней либо обломаны, либо совсем оторваны. Что за чертовщина? Просматриваю все свои рубашки, которые отдавал в стирку уже во время поездки по Индии. То же самое. Спрашиваю, чем это объяснить? Получаю немудреный ответ: оказывается, прачки — мужчины и женщины, принадлежащие к касте «дхоби», — стирают белье без мыла в море или в реке и бьют его о скалы или камни. Ясно, что при такой «стирке» от перламутровых пуговиц остаются одни обломки. Тут я понял, почему у мужчин в Индии вместо пуговиц на сорочках запонки — бриллиантовые и золотые у богатеев, серебряные и медные — у рядовых людей.

Прачка по неписаным, но соблюдающимся кастовым законам не имеет права стирать белье себе, а отдает свои собственные вещи другому.

Многочисленные касты в Индии официально отменены, но кастовые предрассудки, рожденные в давние времена, живут до сих пор. Например, человек, убирающий комнату и сметающий пыль с пола, не имеет права подавать пищу на стол. Повар, приготовляющий пищу, не имеет права мыть посуду. Моет посуду человек другой касты.

В деревнях, в которых мы побывали во время своих поездок, нам говорили, что почти четверть населения Индии принадлежит к касте «неприкасаемых», то есть людей, которые могут заниматься только черной, грязной работой. Эти «неприкасаемые» убирают нечистоты и питаются пищей, которая остается от людей более привилегированных каст. Если ты родился в касте «неприкасаемых» и нищих, то каким бы ты ни был гением и талантом, «пробиться в люди», получить какую-нибудь чистую работу почти невозможно, ибо это не положено по обычаю.

В Бомбее по вечерам к нашему дому часто приходил оборванный бедняк индиец. Под аккомпанемент гитары изумительным бархатным голосом он пел индийские и европейские песни. Этот бедняк артист принадлежал к касте «неприкасаемых». Он мог бы выступать в концертных залах всего мира, настолько замечательными были его голос и подлинное, чисто природное мастерство. Но нельзя, — вековые нравы ему это не разрешают, и он вынужден ходить по дворам, собирая гроши на пропитание.

В том же Бомбее я наблюдал, как — женщина, одетая в сари, идет по мостовой, неся на голове медное блюдо. Она останавливается, наклоняется и с удивительной грацией подбирает с дороги еще не высохший коровий помет и кладет его на поднос. Это профессия женщины, принадлежащей к какой-то низшей касте. Подняться выше по общественной и жизненной лестнице она не может, — не позволяет закон. Английские империалисты, местные реакционные круги сознательно поддерживают в народе все эти возмутительные предрассудки. Так легче держать в узде забитый, закабаленный народ.

Нас очень приглашали посмотреть фильм «Афсар-ревизор», поставленный по комедии Гоголя «Ревизор». Мы решили так: посмотрим две части, поговорим с режиссером и актерами и пойдем домой. Но когда в киностудии началась демонстрация фильма, я понял, что из зала мы не уйдем до конца картины, настолько это было любопытно.

Я исполнял роль Осипа, знаю почти наизусть все другие роли, и я пришел в восторг от того, как современно звучит бессмертная комедия русского писателя здесь, в Индии. Действие фильма происходит в 1949 году, в одном из маленьких провинциальных индийских городков. Все персонажи картины — в современных национальных индийских костюмах.

С первых сцен «Ревизора» в зрительном зале поднялся гомерический хохот. Вот городничий, одетый в белые шаровары и курточку, объявляет чиновникам о приезде ревизора. Авторы сохранили гоголевский текст. Появление каждого нового персонажа меня сильно увлекало, и я их ждал. Судья — в национальном костюме. Земляника — в европейском пиджачке и брюках, почтмейстер-в национальном сюртучке и тюрбане.

С нетерпением ожидаем выхода Добчинского и Бобчинского. Стремительно влетают два актера — один маленький, а другой невероятно длинный. Оба в тюрбанах и с нарочито густыми, завитыми кверху усами. Кинорежиссер не отступил от неписаного закона индийского кинопроизводства и исполнение музыкально-танцевальных номеров «поручил» Добчинскому и Бобчинскому. После окончания своих диалогов они с увлечением пели и танцевали.

Жду не дождусь появления Осипа и Хлестакова. Осипу сценарист уделил мало места в картине, и его характер совсем не раскрыт. Слуга Хлестакова представлен вялым и невзрачным, что никак не соответствует этому образу. Монолога Осипа не было. Но вот появляется Хлестаков. Играет его великолепный актер Девананд. Он одет в европейский костюм. Это артист, играющий главным образом любовников, стройный, с очень приятным, красивым лицом. В руке у Хлестакова пишущая машинка, в кармане вечное перо «паркер». Он удивительно напоминает английских и американских молодчиков, которых мы всюду встречали. Ревизор голоден, он посылает Осипа к хозяину гостиницы за обедом. Сцена еды поставлена смешно и интересно. Наконец по улице к трактирчику подходят судья, Бобчинский и Добчинский, все вваливаются в комнату ревизора. Эта сцена сделана по Гоголю.

После обеда Хлестаков спит. Городничий и городничиха в волнении. Роль городничихи превосходно играла строгая, мужественная женщина в национальной одежде. Но дальше начинается полное «отрицание» Гоголя. По индийским обычаям, невозможно допустить (во всяком случае на экране), чтобы молодой человек ухаживал за почтенной замужней дамой, и поэтому сценарист «добавил» городничему вторую дочку. Одна дочка с пухлым лицом, слегка вздернутым носиком и удивительно раскосыми глазками, прямо как у индийских божков, а вторая — красавица, актриса лирического плана.

Очень хорошо артист Девананд проводит объяснение в любви первой дочери. Смущаясь, она рассказывает потом своей мамаше о случившемся. Потом Хлестаков объясняется в любви и второй дочери…

Неизменный кинозакон о танцах и пении помог до конца «раскрыть» образ Хлестакова. И вот дочерям городничего снится Хлестаков — сначала одной, и он с ней танцует, затем другой. Первой снятся сны, где Хлестаков в многократной экспозиции танцует какие-то необыкновенные танцы, изображая идолов и богов. Вторая дочь видит себя одетой в современный европейский костюм, исполняющей с Хлестаковым американизированный танец…

Превосходно сделана сцена получения взяток Хлестаковым от чиновников и купцов. И то, что он в европейском, а они в национальных костюмах, приобретает сразу особый смысл.

Вползает унтер-офицерская вдова на коленях и рассказывает Хлестакову о своем горе и нищете. И эта сцена поставлена отлично.

Наступает час отъезда, но Хлестаков не может уехать — он влюблен в «лирическую» дочку. И тут гениальное произведение Гоголя окончательно идет насмарку. Хлестаков садится на извозчика, едет к вокзалу. Он приехал, раздумывает, выходит на перрон. Подходит поезд, у героя в руках билет, но в последнюю секунду он останавливается и раздумывает уезжать. Вагоны проходят мимо него, поезд удаляется.

В это время происходит сцена у судьи: выяснилось, что приезжает настоящий ревизор. Появление почтмейстера и чтение письма сделаны прекрасно. Я узнавал гоголевские слова. В зале слышался хохот.

Заканчивается фильм, я бы сказал, ханжески. Как рассказал мне автор сценария Четан Ананд, ему пришлось осудить всех виновных, ибо зло должно быть наказано.

Режиссер и исполнитель роли Хлестакова доказывали нам, что поставить фильм строго по Гоголю они не могли. Многое не было бы понятно индийским зрителям. Поэтому они и пошли на такое произвольное толкование этого произведения. Как исполнитель роли Осипа в театре, я сказал, что следовало бы более выпукло обрисовать образ слуги. В вестибюле театра я показал, как Осип, отказываясь брать деньги, все же берет их у городничего. Я сыграл эту сценку, и она понравилась индийским кинодеятелям. Когда мы вышли на улицу, Пудовкин сфотографировался с режиссером Четан Анандом, а я снялся с исполнителем роли Хлестакова артистом Деванандом. Я подарил ему фотографию, написав:

«Индийскому Хлестакову от русского Осипа. — Черкасов».

А он мне подарил свое фото с надписью:

«Русскому Осипу от индийского Хлестакова. — Девананд».

Каждая новая встреча, просмотр фильмов, беседы несли массу впечатлений. Мы приглашены к писателю Мулк Радж Ананду домой, на завтрак. Хозяин любезно встречает нас, и мы видим много знакомых лиц: артисты, режиссеры, члены Комитета, с которыми уже не раз встречались. Сидим, разговариваем. На подушках, поджав ноги, в ярких костюмах из парчи, сидят удивительно стройные, с красивыми глазами танцовщицы и танцовщики. Тут же замечательный актер Притхви Радж. В белом национальном костюме он напоминает шекспировского Отелло.

Артистки подают нам завтрак, ухаживают за нами. Большинство из них видело советские фильмы, они понравились индианкам, произвели на них большое впечатление. Я рассказываю о том, что мне очень понравились талантливые индийские актеры театра и кино, подчеркиваю, что, несмотря на отсутствие профессиональной школы, эти артисты на практике овладели высоким мастерством.

Гостеприимный хозяин Мулк Радж Ананд просит индийских мастеров танца показать свое искусство.

Сбоку от меня сидит женщина балетмейстер. Она подает сигнал к началу. Танцовщик и танцовщица становятся в своеобразную «пятую позицию» — расставив широко ноги, полуприседая, держа руки ладонями вверх на уровне плеч. Музыкальное сопровождение — один барабан.

Балетмейстер кратко поясняет содержание танца: взаимоотношения богов и их борьба. Потом начинает декламировать. Она произносит слова, которые одновременно повторяют и исполнители. Музыкант на барабане отбивает ритм. Слова произносятся тише, шепотом и совсем замирают… Это своеобразное вступление к танцу, затем — танец и диалог, ибо индийские танцовщики разговаривают и в танце. После вступления артисты исполняют танец, полный причудливых, неповторимых движений. Танцовщицы танцуют босиком, пятки их ног выкрашены красной краской, ладони — тоже, на лбу наведен красный кругленький значок. На руках большое количество перстней, на груди — бусы; запястья, браслеты на руках и на ногах. Даже на пальцы ног надеты кольца.

Первый танец кончился. Мы горячо аплодируем. Другой танец тоже посвящен какому-то божеству. Балетмейстер снова что-то декламирует, танцовщица повторяет, слова затихают, громче слышится звук барабана, и артистка уже говорит только на языке жестов.

Так перед нами прошли изумительные индийские танцы. Вероятно, если бы мы знали условный язык народной хореографии, существующий с древнейших времен и запечатленный во фресках храмов, мы еще глубже поняли бы содержание исполняемого.

Нам предложили посмотреть, как тренируются индийские танцовщики. На середину комнаты вышел смуглый юноша с большими выразительными глазами. Сначала он показал тренировку глаз. Его глаза быстро вертелись в правую сторону, затем начали вращаться в левую, потом словно шли к переносице и в стороны. Вот у танцовщика начала дрожать кожа на лбу, затем последовательно задрожали уши, подбородок, шея, наконец стало вибрировать все тело.

Мы были поражены такой потрясающей техникой, умением владеть каждым мускулом своего тела. Это высокое искусство достигается постоянной и упорной тренировкой, огромным трудом.

Присутствующие стали просить Притхви Раджа что-нибудь прочитав Он сказал, что будет читать монолог Шейлока из «Венецианского купца» Шекспира. Артист пояснил, что трактует Шейлока не стяжателем, не жадным, а озлобленным человеком, и в своей трактовке оправдывает его. Притхви Радж стал в выразительную позу и с покоряющим мастерством прочел монолог на индийском языке. Мы переглянулись с Пудовкиным, в восхищении сказав друг другу: «Вот это актер!»

Все горячо аплодировали и благодарили замечательного артиста. Вижу, присутствующие вопросительно поглядывают на меня.

— Может быть, и мистер Черкесов что-нибудь исполнит?

Я находился под огромным впечатлением от мастерства индийских танцовщиков и монолога Шейлока. Все же отказываться было неловко, и я прочитал разговор Дон-Кихота с воображаемым Санчо-Пансо из пьесы М. Булгакова «Дон-Кихот» по Сервантесу. Я волновался, но сумел взять себя в руки, сосредоточиться и овладеть вниманием присутствующих. Стояла затаенная тишина, когда после торжественного монолога: «Прощай, Санчо, Санчо, прощай!» я медленно опустил руку и шепотом произнес: «Прощай!»

Перед монологом мы хотели перевести его содержание, но это было бы трудно сделать, и мы решили читать без перевода. Все присутствующие поняли трогательную сцену прощания рыцаря со своим оруженосцем, которому он дает последние наставления, как себя вести, когда он станет губернатором…

Меня благодарили, жали руки. Особенно пожимал мне руки замечательный танцовщик, повторяя: «Хорошо, хорошо…»

Мы попрощались с гостеприимным Мулк Радж Анандом, с присутствующими и отправились домой.

После небольшого отдыха мы готовились к встрече с представителями четырнадцати демократических организаций Бомбея. Эта встреча должна была произойти в большом здании кинотеатра в присутствии двух тысяч человек. Там предполагалось демонстрировать отрывки советских фильмов.

Незадолго до встречи нас известили, что без объяснения причин демонстрация советских фильмов отменена. Тогда программу несколько изменили. Решили дать концерт, подготовленный несколькими кружками самодеятельности.

Во время чествования нам снова надевали на шеи гирлянды из роз и других цветов, опять закрыв наши рты. Но так как мы уже знали, что по местным обычаям цветы можно снять минут через пять-шесть, мы так и сделали, положив их к себе на колени.

Мое появление у микрофона с переводчицей небольшого роста и на этот раз вызвало в зале веселье и смех. В своем выступлении я говорил о теплом, дружеском отношении, сопутствующем нам в Индии. К этому теплу мы так привыкли, что моментами забывали о том, что сейчас у нас на родине зима и мы только временно находимся в такой солнечной стране. Мне кажется, что я нахожусь здесь, в Индии, очень давно и что мог бы сыграть роль индийца в любом фильме, ибо у нас есть уже для этого опыт и наблюдения.

Зал был заполнен певцами, танцорами, музыкантами, рабочими, студентами. Начался концерт, исполнялись танцы, изображавшие крестьянскую свадьбу, уборку урожая. Танцевали студенты и студентки — участники самодеятельных кружков. Музыканты играли на национальных инструментах.

Прекрасно танцевала девочка лет десяти.

Артистами Ассоциации народного театра было сыграно несколько драматических сценок. Молодые артисты — энтузиасты театра — со своей программой малых форм разъезжают по деревням, показывая зрителям, лишенным какого-либо художественного обслуживания, свои незатейливые спектакли.

Один из актеров этой ассоциации превосходно пропел песню «Веселый рыбак». Артист стоял босиком, в полосатой рубашке, задрапированный клетчатым платком. Он держал в руках палку, которая изображала весло, и пел куплеты: «Что мне, рыбаку, попадается? Попалась рыба, хорошая рыба». И небольшой хор под аккомпанемент барабана и бубна весело ему подпевал. Рыбак поет о том, что в сети ему попался спекулянт. «Что я с ним сделаю? Сейчас придумаю!» Хор подпевает, в зрительном зале творится что-то невероятное. Наконец рыбаку попался в сеть колонизатор-угнетатель. И счастливый рыбак поет о том, что он с ним сейчас сделает. Снова в зале взрыв хохота, а хор под барабан и бубен бойко запевает припев…

Долгими аплодисментами публика наградила исполнителя этого особенно понравившегося ей номера. Мы испытали на этом концерте огромную радость и как художники и как искренние друзья этого талантливого народа, так смело использующего искусство в борьбе за свое человеческое достоинство.

Однажды мы зашли в парикмахерскую постричься и побриться; народу было немного. Нас усадили в высокие кресла, и я ознакомился с техникой работы цирюльника-индийца. Бритву он точит о свою ладонь так быстро и ловко, что я боялся, как бы он не отхватил себе пальцы. Обильно намыливая лицо, он брил очень ловко; потом предложил мне вымыть голову, я согласился. Он обвязал меня большим махровым полотенцем, и я хотел было наклонить голову над большим умывальником. Но мастер дал знак, что еще рано. Он начал поливать мои волосы каким-то маслом и долго его втирал. Он нажимал на голову с боков, с затылка, со лба, будто пробовал арбуз со всех сторон. Это было не очень приятно и болезненно. Я морщился и не мог остановить парикмахера, так как он еще не смыл масла с волос. Процедура длилась минут десять. После нее он начал мытье. Я почувствовал, что в голове словно появилась какая-то свежесть. Оказывается, такой массаж хорошо освежает голову, и утомленные умственным трудом люди приходят в парикмахерские, чтобы сделать себе такую гигиеническую процедуру.

Рано утром мы выехали на машинах в княжество Хайдарабад, чтобы ознакомиться с древнейшими памятниками индийского архитектурного искусства — пещерными храмами Эллоры и Аджанты. Нам предстояло проехать несколько сот километров.

Было бы непростительно не найти времени для осмотра таких величайших памятников старины.

Несколько машин двинулось по направлению к городу Назик. Раннее южное солнце ласкает пышную тропическую природу. Высокие, длинные кокосовые пальмы постепенно исчезают. Холмистая, усеянная лиственными деревьями и кустарниками местность вдали заполняется туманом. Откуда он? Сухо, сырости нет. Подъезжаем ближе. Оказывается, это большое облако дыма от сжигаемой крестьянами травы.

Вдали виднеется цепь причудливых гор с наслоениями различных оттенков. Верхний слой — светлый, средний — темный, самый нижний — совсем светлый. Гигантские столовые горы с плоскими, точно срезанными вершинами одна за другой уходят вдаль. Кажутся они какой-то диковинной цепью крепостей, на которых в течение веков дожди и ветры создали своеобразные башни.

Смотрю на спидометр автомобиля. Мчимся с огромней скоростью — восемьдесят километров в час. Дорога превосходная. Потом думаю: нет, это быстрее восьмидесяти километров. Оказывается, на спидометре счет ведется не на километры, а на мили. Следовательно, едем мы со скоростью в сто двадцать километров. При встречном транспорте невольно вздрагиваю, ибо никак не могу привыкнуть к левостороннему движению.

На шоссе встречаются группы крестьянок в национальных костюмах. На головах у них медные сосуды с водой, начищенные до блеска и ярко горящие в лучах солнца. Иной раз женщина ловко несет два кувшина, Доставленные один на другой, и издали они кажутся необычайным головным убором. А некоторые из крестьянок держат еще на бедре голенького ребенка, который сидит верхом, откинувшись на ладонь матери.

Подъезжаем к большой плотине. У воды множество небольших белых птиц, напоминающих аистов. При полете шея у птицы маленькая, она вбирает ее в себя, а когда опускается у берега в воду и стоит на своих тонких, длинных лапках, шея становится чуть ли не в четыре раза длиннее.

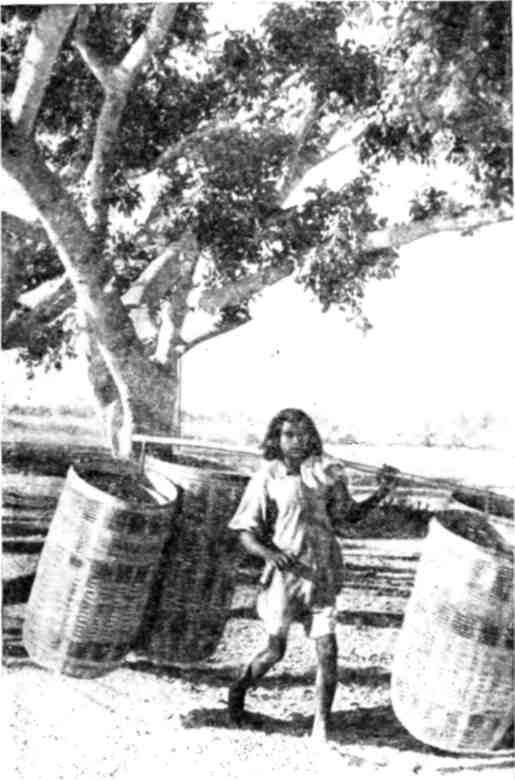

Индийский крестьянин на шоссейной дороге

Проезжаем мимо кирпичных заводов, где женщины и мужчины примитивным, дедовским способом изготовляют кирпич. Встречаются арбы; их тянут священные быки с рогами, раскрашенными в зеленый и красный цвета; у некоторых на кончиках рогов красуются медные наконечники с шариками. И тут попадаются священные коровы. Бездомные животные бредут по шоссе, и шофер тормозит машину — как бы не задавить их. Рога у коров, быков, буйволов самых различных форм — то они идут вверх и как бы соединяются вместе, то опускаются вниз и с двух сторон кольцом огибают морду.

Подъезжаем ближе к горам. Машины замедляют ход, — тут очень извилистая дорога, можно опрокинуть крестьянскую арбу или столкнуться со встречным автомобилем. Подымаемся выше и выше, въезжаем на небольшую каменную площадку. На четырех небольших колоннах — крыша, а под ней, в центре — бог фаллос, выкрашенный яркокрасной краской. Сбоку, на площадке, три небольших медных колокола. Каждый проезжающий здесь должен отдать хвалу «богу» и ударить в колокола, чтобы обеспечить себе счастливый путь при перевале через горы.

С самой вершины перевала перед нами открылась красивейшая долина с большими естественными башнями — горами, теряющимися в фиолетовой дымке и как бы изображающими цепь стражей, охраняющих прославленные хайдарабадские храмы.

Приближаемся к древнему городу Назик. Здесь в XVIII веке выстроен храм в честь бога Рама. Останавливаемся у кафе, чтобы выпить кофе и отдохнуть.

Потом бродим по узким улочкам; направо и налево — магазины, лавчонки. Шум, толпы людей, священные коровы, люди, несущие на головах по нескольку штук огромных корзин. Грохот молотков о наковальни, стук молоточков мастеров, искусно делающих медные кувшины для воды.

Надо пройти узкую улицу, завернуть налево, и там мы увидим храм. Зеваки смотрят на нас, и если мы останавливаемся, разглядывая что-нибудь, тотчас нас окружает толпа любопытных.

У какой-то лавчонки рассматриваем картинки, изображающие богов. Выбираем одну, другую, третью; они очень и очень дешевы. Это литографии в красках. Вокруг образуется огромная толпа.

На дверях одной из лавок нарисованы челюсти, верхняя и нижняя. Ага, зубной врач, техник. Клиентов у него нет, и он дремлет себе рядом с зубоврачебным креслом, лежа на полу.

Прямо на улице — торговцы, продающие сандалии, туфли разных цветов и оттенков, шали, сари. Все это настолько цветасто, что рябит в глазах.

Вот и храм бога Рама. В свое время, притесняемый другими богами, он, по индийской мифологии, вместе со своей свитой передвигался по воздуху с востока Индии на Цейлон для того, чтобы расширить свои владения. В городе Назик бог остановился на ночлег, поставив вокруг себя свиту, чтобы она оберегала его от злых людей. И ему приснилась его любимая, очаровательная красавица жена. Рама был так растроган, что плакал, и слезы эти доставляли ему огромное наслаждение. И вот в городе Назик, у истока реки, которая якобы вытекла из глаз счастливого бога, был основан храм. В XIII веке здесь выстроены памятники богу Рама и другим богам. Все они выкрашены в яркокрасную краску.

На площади перед храмом — большие бассейны с мутной водой. У бассейнов, считающихся священными, огромное количество калек — черных, грязных старух со стрижеными головами. Все они протягивали руки, прося подаяния.

Подходим к какой-то каменной площадке. На ней сидят жрецы с вымазанными глиной телами, с разрисованными лбами и красными пятнами на них. На руках жрецов желтой краской нарисованы ожерелья, на шее веревками привязаны какие-то предметы, волосы собраны вверх и тесьмой завязаны в пучки. Полуобнаженные священнослужители поглядывают на нас, внимательно рассматривают, о чем-то беседуют между собой. Один жрец сидит у самого бассейна, молится и делает какие-то жесты-заклинания. Он окунает руки в воду, потом разбрызгивает вокруг себя капли воды. Рядом с ним стоит индианка и пристально глядит на жреца, вероятно молящегося по ее просьбе.

Женщины стирают белье, бьют им о края бассейна. Жара страшная. Голые дети веселятся, с разбегу прыгают в бассейн, кричат, смеются, соревнуясь, кто дальше прыгнет.

Выезжаем за пределы города и мчимся по хорошему бетонированному шоссе. Местами по его краям растут гигантские развесистые деревья — баобабы, образующие целые аллеи.

Проезжаем деревни. Землепашцы старым, средневековым способом обрабатывают клочки своей земли. Сейчас январь, а здесь произрастает хлеб, яркий, нежно-зеленый. Вокруг небольших участков полей сделаны заграждения для того, чтобы прожорливые священные коровы не смогли потравить посевы. Поля обсажены естественной колючей проволокой — большими кустарниками кактусов.

Получается очень красивая картина, когда на таком небольшом зеленом клочке поля вдруг появляется ярко-оранжевое пятно, — это крестьянка в своем сари, наклонясь, пропалывает пшеницу. Труженицы — эти индийские крестьянки! Сколько силы, напряженного труда вкладывают они в обработку своих клочков, земли, которые все равно не смогут прокормить их семей.

Проезжаем по шоссе, мимо маленьких божков. Возле некоторых из них сидят на корточках молящиеся.

На нашем пути древнейшая ирригационная система орошения. У колодца — небольшая покатая платформа, спускающаяся к земле. На платформе стоят два вола. В упряжку продета веревка, проходящая через блок. Веревка с привязанным к ней большим кожаным ведром опускается в колодец. Индиец ударяет волов, и они медленно идут вниз, вытягивая ведро с водой. Остановка. Человек неторопливо берет ведро, неторопливо выливает воду в желоб, который распределяет влагу по всем полям. Волы пятятся назад, ведро снова погружается в колодец, происходит та же «операция». Кажется, словно колесо истории закрутилось в обратную сторону, и мы попали в средневековье.

Вот «культура», уготованная империалистами для индийского народа!

Делаем привал у гигантских баобабов. Здесь тень, но все-таки жарко. Пронзительно кричат попугаи. Они летают стайками, разрезая воздух как ласточки. Птицы присаживаются на дерево, возле которого я стою, и перекликаются, кричат, словно переругиваются между собой. В Индии я видел этих птиц в таком количестве, что они для меня казались уже не попугаями, а моими родными, привычными русскими воробьями.

Мчимся дальше. Дорога хорошая. Проезжаем плантации сахарного тростника, издали напоминающие нашу кукурузу. Но когда подъедешь ближе, видишь, что тростник выше кукурузы раза в четыре. По рядам ходят полуголые индийцы, ухаживая за посевом.

Невольно обращаешь внимание на особую дружбу священных животных-коров с птицами. Не раз я замечал коров с сидящими у них на спинах двумя, а то и тремя воронами и какими-то другими птицами. Очевидно, в этой дружбе есть какой-то смысл, может быть вороны и другие птицы избавляют животных от насекомых.

Шлагбаум у железнодорожного переезда закрыт. Впереди нас стоят два грузовика с продовольствием. На мешках — десятки ворон. Не боясь никого, они долбят мешки. В стране, где для человека каждая горсть хлеба — на вес золота, птицам полное раздолье, никто не прогоняет их, не трогает. Это не перестает нас возмущать.

Шлагбаум, в виде длинной железной решетки, закрыт на замок. Долго ждем, пока пройдет поезд. Наконец он прошел. Медленно подходит будочник, не спеша всовывает ключ в замок. Воронье не разлетается, продолжая клевать пищу на ходу машины.

Подъезжаем к небольшому городку Манмадбет. Железнодорожная станция. Решаем здесь пообедать. Идем на вокзал. Толпы людей ожидают поезда. Индийцы, индианки лежат прямо на земле со своими котомками. Все люди различного цвета — темнокожие, коричневые.

Идем в буфет. Заказываем пищу, моем руки. Съедаем по чашечке похлебки. Подают мясо. Один из наших спутников обращает внимание — маленький червяк.

Зовем официанта:

— Почему даете мясо с червями? Надо это блюдо чем-нибудь заменить.

Официант старается доказать, что это не червь. На станции нет холодильника, от жары мясо сразу же начинает портиться, и хозяин, не успев его распродать, угощает пассажиров недоброкачественной пищей.

Официант заменяет мясное блюдо другим, сделанным из овощей.

Торопимся засветло доехать до цели нашего путешествия — города Ауренгабад.

Впереди, между вершиной и подножием горы, стоит как бы подрубленная скала, образуя дорогу вокруг нее. Сама природа не смогла бы сделать такой объезд, тут, вероятно, была приложена человеческая рука. Когда приближаемся к этому месту, видим, что это развалины города Даулятабад — древней крепости, находящейся по соседству с Ауренгабадом.

У города Даулятабад опять начинается хорошая дорога. Налево и направо — красивые здания, особняки, дорогие отели, сюда приезжает огромное количество туристов.

Въезжаем в узенькую улочку, направо и налево — сплошь лавки. Чинят мост через большую реку. Едва-едва проезжаем по мосту, чуть не натолкнувшись на священных животных, бредущих нам навстречу.

Подъезжаем к кинотеатру, владелец которого показывает советские фильмы. Это пожилой мусульманин, плотный мужчина с рыжими усами, в шароварах и светлой курточке.

Сопровождающий нас представитель студии Даймонд Пикчерс, господин Чаудри, переговорил с — ним о чем-то, и мы поехали в небольшую гостиницу, находящуюся на пыльной площади города.

В окрестностях Ауренгабада находится гробница Тадж-Махал, построенная магараджей в подражание гробнице, находящейся в Агре. Едем к этому памятнику; солнце уже опускается к горизонту. За воротами идет узкий длинный бассейн, обсаженный по краям зелеными кипарисами. А вдали красивейшее сооружение из белого мрамора.

Подходим к нему. Снимаем ботинки, остаемся в носках. Здание Тадж-Махала со стройными минаретами производит впечатление легкого, изящного, словно кружевного строения. Большие мавританские окна сделаны из одного куска мрамора. Их резьба и украшения напоминают тонкую вязь кружева.

Солнце зашло. Возвращаемся в Ауренгабад. Сюда приехали из Хайдарабада кинопромышленники и предложили нам ночевать в их городе, в лучшем отеле. Это недалеко отсюда. Но так как в Хайдарабаде фестиваль советских фильмов был запрещен, мы решили не ехать туда и остаться на ночлег в скромной и простой местной гостинице.

Поужинали. Ложимся спать. Вдруг слышим веселую, бравурную музыку. С балкона видим музыкантов. Что такое? Свадьба! На лошади едет жених, на его шею надеты гирлянды цветов. Сзади, в пролетке, вместе с родными, невеста. Кругом с факелами идут друзья новобрачных и поют песни. Это свадьба простых людей.

Утром просыпаюсь искусанный комарами — все лицо в волдырях. Оказывается, нужно было укрыться кисеей.

Рано утром выезжаем к главной цели нашего путешествия — к храмам Эллоры и Аджанты.

Наш путь лежит через знаменитую крепость Даулятабад. Воинственный в далеком прошлом, город-крепость окружен цепью семи крепостных стен. На самом верху горы — большие здания с террасами.

Торопимся к пещерам Эллоры. Поднимаемся на холмы, к большому перевалу, и перед нами открывается большая красивая долина. Направо — огромная скала, в которой высечены храмы.

Останавливаемся у самой главной из достопримечательностей Эллоры — храма Кайласа. Две с половиной тысячи лет назад строили его несколько поколений индийского народа в течение двух столетий. У какого-то гениального художника древности родилась идея создать величественный храм в скале. И вот первое поколение начало откалывать в гигантской скале все то, что не нужно, постепенно создавая очертания храма, затем — большой двор вокруг него. Потом — изумительные колонны с редчайшими украшениями, фигуры богов и священных животных, барельефы, вырубленные на стенах.

Во дворе храма любуемся громадными слонами и четырехугольными колоннами с фресками. Их никто туда не ставил, они были высечены художниками из той же самой скалы.

Последующие поколения вокруг храма в скале высекли террасы — первую, вторую и третью, украшали их колоннами, по их стенам выполняли барельефы причудливой формы. Эти барельефы посвящены жизни богов, и главным образом бога Шивы.

Обходим террасы. На стенах фрески, изображающие богов, людей, слонов, львов, грифов. Храм находится в глубине двора. Над его входом колоссальная скульптура бога Шивы. Входим в храм. Хиндуисты поклонялись фаллосу — богу радости, счастья жизни и любви, и в центре алтаря — бог фаллос, на которого верующие возливали различные благоуханные масла. Масло по желобку стекало на террасу, расположенную вокруг храма. В храме мы надолго задерживаемся у изображения какой-то богини: она лежит на ложе, окруженная слонами.

Храм Кайласа — бессмертное произведение искусства, созданное величайшими безыменными художниками из народа.

Мы долго осматривали храм, любовались его фресками, барельефами, выходили во двор и вновь возвращались, не в силах оторвать глаз от гениального творения.

До XII века Эллора с ее храмами была центром индийской философской науки и поэзии. Сюда съезжались философы и поэты древности, здесь они спорили, читали свои произведения и, очарованные красотой замечательных памятников архитектуры, создавали новые.

Осматриваем несколько других храмов Эллоры. Они менее величественны. В одном из храмов перед алтарем высеченный из мрамора Будда. Скульптор постарался придать его лицу особую выразительность. Вероятно, когда жрецы освещали Будду, менялось и выражение его лица.

Одна из деталей при храме в Аджанте

После осмотра храмов Эллоры подходим к столу местной «музейной администрации», за которым сидит индиец в белом национальном костюме. Он дает нам проспект с описанием Эллоры и Аджанты, продает открытки и просит расписаться в большой книге посетителей. Первая графа — государство, вторая — имя и фамилия, третья — отзыв. Пишу:

«Ленинград, СССР; Николай Черкасов; величественно».

Вся книга исписана примерно такими же отзывами.

По пути мы решили осмотреть крепость Даулятабад. Проезжаем сквозь все семь ворот крепостных стен, осматриваем минарет. Машины разворачиваются, и мы едем в Аджанту.

Красивая дорога подымается в гору. Опять открывается вид на долину с большими лиственными, круглыми, как будто искусственно подстриженными деревьями. Трава желто-зеленая. Вдали, в лиловой дымке, виднеется еще одна горная гряда. Дорога приводит нас в глубокое и широкое ущелье. Оно постепенно суживается. Наконец подъезжаем к Аджанте. Мы выходим из машины и поднимаемся на сто ступеней вверх. На излучине мрачного ущелья нашему взору открываются высеченные в скалах храмы, такие же как в Эллоре. Их более двадцати, и выстроены они позже — две тысячи лет назад.

Многие пещеры напоминают одна другую. Колоннада, а за ней несколько четырехугольных зал, стены которых расписаны какими-то особыми красками. Роспись изображает жизнь Будды. Краски до наших дней сохранили свою яркость и свежесть. В предалтарях и алтарях каждого храма изваяния Будды, высеченные с удивительным мастерством. Гиды освещают их большими электрическими лампами.

Приближаемся к храму, который нам особенно рекомендовали осмотреть. Сказанное слово точно гудит где-то вдали. Полным голосом я взял высокую ноту, и она звенела, как струна рояля при нажатой педали, постепенно затихая в нишах храма. Мы следили по часам, звук удалялся в течение двенадцати-тринадцати секунд и замирал на пятнадцатой-шестнадцатой секунде, словно застывая в вечном безмолвии камня.

Каким же образом строились эти храмы, при каком освещении величайшие художники, сыны Индии, создавали свои великолепные произведения искусства? Нам объяснили, что здесь особый гранит, отражающий, как зеркало, солнечный свет; художники использовали его как источник освещения. Этот свет позволял им видеть в глубине пещеры, что́ они творят.

Нас снова приглашают заехать в центр княжества Хайдарабад — «сердце Индии», как его называют. Это большой город, насчитывающий свыше миллиона жителей. Но княжество, как нам говорят, одно из самых отсталых. Мы благодарим за приглашение посетить этот город и собираемся возвращаться в Бомбей.

Спускаемся вниз по ступеням к нашим машинам. Сильно проголодались, и наши любезные спутники уже приготовили обед. Под деревом разостлан ковер, на нем скатерть, расставлена посуда с салатом, закуской, различными индийскими кушаньями. В особых кувшинах приготовлена вода для умывания рук.

Обед заканчивается. В воздухе парят коршуны и ястребы. Они спускаются совсем низко и садятся на деревья. Мы подкидываем вверх небольшие куски хлеба, и ястребы, «пикируя», на лету хватают их. Они спускаются все ниже и ниже. Каждый из нас старается подбросить как можно выше кость, кусок хлеба. Ястреб вот-вот схватит когтями кусок пищи, но его выхватывает у него другая птица; драка в воздухе; счастливец, завладев добычей, взмывает ввысь. Птицы наглеют и, не страшась нашего присутствия, «пикируют» прямо на наш импровизированный стол и вдребезги разбивают посуду. Поспешно убираем остатки пищи, чтобы предотвратить полный разгром обеденного стола.

Стемнело, и на бархатном небе вспыхнули яркие звезды, с отчетливой дорогой Млечного Пути. Я сел рядом с шофером. Сильные фары далеко освещают дорогу. Внезапно застигнутые светом зайцы мчатся по шоссе и не сразу сворачивают в сторону, в темень. Перед самой машиной пробежала дорогу стая шакалов. Четыре зеленых светящихся глаза издали смотрят на нас. Кричу: «Тигры, тигры!» Подъезжаем ближе. Оказывается, волы тянут повозку…

И вновь в темноте светящиеся точки, на этот раз — две. Мчимся прямо на них. Из-под фар убегает в сторону гиена, сидевшая на шоссе.

Сворачиваем на тряскую, пыльную дорогу, и наша машина несколько отстает от двух идущих впереди. Начинаю дремать. Вдруг меня будят: «Смотрите, смотрите!» В темноте вспыхнули огромные печи. Огненная масса клубится в воздухе, полыхает зарево. Это сахарный завод.

Поздно ночью на пустынных улицах Бомбея видим огромное количество человеческих тел, прикрытых разным тряпьем. Перед моими глазами стоят величественные памятники Эллоры и Аджанты, созданные талантливейшим индийским народом, и вот страшная картина нищеты, до которой доведен ныне этот талантливый народ английским империализмом.

На следующий день с утра готовимся к выступлению в радиокомитете. Корреспондент бомбейской радиостудии задал нам вопросы, и мы готовы ответить на них.

Едем в радиокомитет, осматриваем студию. Студия занята своим делом — тут репетируют музыкальные номера, там поют, в третьей комнате диктор что-то читает перед микрофоном.

Нас вводят в небольшую комнату, записывают на магнетофон вопросы корреспондента и наши ответы. Самая передача будет происходить несколько позже. Индианка в сари, с красным кружком на лбу, задает нам вопросы. Отвечаем через переводчицу. Ряд вопросов касается наших впечатлений об Индии. Потом следуют вопросы о моей творческой работе в театре и в кино, и в заключение такой вопрос: смогу ли я сыграть в кино роль индийского исторического деятеля? Я ответил: при условии глубокого изучения культуры народа Индии, используя мои личные наблюдения, считаю вполне возможным, почетным и увлекательным сыграть такую роль.

Индийских деятелей искусств, присутствовавших в студии, взволновали мои слова о необходимости глубокого изучения культуры Индии для исполнения одной роли.

После окончания записи мы рассказали о том, что советский актер, подходя к работе над историческим образом, глубоко изучает эпоху, события, стиль времени. И только это позволяет ему правильно понять и прочувствовать материал, который он должен воплотить в сценическом или кинематографическом образе.

Беседа окончена, нас благодарят. Входит индианка, также в национальном костюме и с красным кружком на лбу, — бухгалтер радиокомитета. Она любезно вручает нам два талона в местный банк: гонорар за наше выступление — по 40 рупий. Эти деньги мы так и не успели получить — не было времени.

Я был очень доволен и горд тем, что наша русская речь, наши советские мысли впервые в истории Индии будут звучать в эфире. Быть может, и они в какой-то степени помогут сближению великих индийского и советского народов и укреплению мира во всем мире, столь необходимого простым людям нашей планеты.

Почти месяц мы в далекой Индии. Множество интереснейших встреч, бесед, впечатлений… Всего не запомнить, не записать. Впечатлений столько, что они напоминают сундук, переполненный вещами и поэтому не запирающийся. Перебираю в памяти наиболее яркие, волнующие эпизоды и наблюдения, стараюсь сделать какие-то хотя бы предварительные выводы, суммировать их, подытожить виденное.

Все время не выходит из головы мысль о системе искусственно созданных запутанных кастовых и религиозных взаимоотношений людей, существующей в Индии. Многочисленные предрассудки, словно цепи, опутали и сковали волю и силу народа. Советскому человеку особенно бросаются в глаза и поражают его все эти неписаные «законы» жизни, установленные для простых людей.

Один сотрудник советского посольства в Нью-Дели рассказал нам историю о том, как он обнаружил у себя в комнате мышь, которая своим царапаньем мешала ему работать. Он поставил мышеловку. Ночью мышь попалась, и наш товарищ попросил слугу-индийца уничтожить ее. Слуга выполнил приказание. Но на другой вечер мышь заскреблась в том же месте. Снова мышонок был пойман, и сотрудник посольства просил слугу уничтожить его. Но мышь снова появилась. Оказалось, что индиец не имел права, по существующим «законам», уничтожать мышь, всякий раз выпускал ее из мышеловки, и она возвращалась в комнату, в свою норку…

В Индии множество тропических муравьев-термитов, строящих огромные муравейники — большие глиняные башни, очень высокие, нередко выше человеческого роста. Нам встречались такие муравейники на дорогах, особенно неподалеку от джунглей. Мы проехали несколько огромных муравейников, сооруженных насекомыми в самом кювете дороги. Когда проходили дорожные мастера, они видели, что большим муравейникам грозит опасность — начнутся муссоны, по кювету потекут бурные потоки воды и смоют эти «башни». И дорожные рабочие — их никто не заставлял делать это — заботливо отвели кювет в сторону, чтобы дождь не смыл затейливого сооружения — башню муравьев.

Многобожие в Индии, бесчисленное количество богов и богинь, добрых и злых, тоже говорит о том, что народ хочет добра, красоты и несколько тысячелетий тому назад, создавая свою мифологию, подарил жизнь своим богам, какую сам желал, но не имел и не мог иметь. Индийцы наделяют своих богов всеми радостями и благами жизни, всеми ее наслаждениями. Их боги любят, ревнуют, страдают, имеют много детей. Индиец — простой человек — наивно верит в то, что после смерти ему на том свете повезет больше, чем в бренном земном существовании, и он будет, предположим, торговцем, купцом, богатым человеком! Реакционные круги всячески укрепляют эти верования в людях, усиливают их.

Индийская мифология многообразна. Боги наделены порой сложными характерами. Например, как произошло, что у бога Ганеша слоновья голова? У Шивы, одного из главных индийских богов, и богини Кришны было четверо детей: два мальчика и две девочки. Один из мальчиков, Ганеш, был непоседливый, любопытный ребенок. Вечно он приставал с расспросами к отцу, был назойлив. Как-то Шива занимался какими-то важными делами. Ганеш, по свойственному ему характеру, стал забрасывать отца различными вопросами. Шива сказал сыну: «Перестань, ты мне мешаешь работать. Разве не видишь — я сейчас занят. Мне некогда с тобой беседовать…» Но Ганеш продолжал приставать к отцу. Тогда Шива не выдержал и ударил своего сына по затылку, с возгласом: «Противный мальчишка, перестань мне мешать!» От сильного удара голова Ганеша отлетела. Вошла Кришна и говорит мужу: «Шива, что же ты наделал? Как же теперь наш Ганеш будет ходить без головы?» — «Ничего, — ответил Шива, — что-нибудь при-думаем». И, чтобы успокоить свою супругу, приказал: «Пойди с ним на улицу, с первого встречного сними голову и приставь ее Ганешу». Первым встречным оказался слон. Кришна сняла голову со слона и приставила ее Ганешу. С тех пор слоновья голова украшает тело Ганеша, одного из индийских богов.

Товарищеские встречи с деятелями индийского искусства и кинематографии всегда проходили в обстановке большой непринужденности и сердечности. Чувствовали мы себя так, будто давно знакомы с нашими собеседниками, внимательно слушали их рассказы, соболезновали им, понимая всю тяжесть положения, в котором приходится жить и творить индийским актерам, режиссерам, художникам. Присматривались к нам и наши новые друзья. Они прислушивались к творческим спорам, происходившим у меня с Пудовкиным, и порой принимали в них участие.

Как-то на одном из собеседований с индийскими коллегами я, как актер, говорил, что в театре актер важнее, чем режиссер, приводя слова одного из создателей Художественного театра — В. И. Немировича-Данченко, утверждавшего, что хороший режиссер должен раствориться в актере, что только актер доносит до зрителя идею произведения, замысел автора. Меня поддержали индийские артисты. Пудовкин же отстаивал свою точку зрения — точку зрения режиссера, утверждал, что главное — это режиссер, и его поддерживали индийские режиссеры. Дружеская творческая дискуссия проходила весело, с большим юмором, каждый из нас приводил много примеров, защищая свою точку зрения. Эта дискуссия, как нам потом об этом говорили, произвела на наших хозяев большое впечатление. Вопреки своей реакционной прессе, индийцы узнали, что советские деятели искусств не стрижены под одну гребенку, что каждый из творческих работников имеет свое мнение, отстаивает его и защищает.

Мы удивлялись: до чего же реакционная печать и пропаганда англо-американцев исказили представления индийцев о нас, людях советского мира! И мы с удовольствием убеждались в том, что этот зловредный туман враждебной пропаганды рассеивается, а индийские деятели (они сами говорили нам это) почерпнули от нас много интересного и поучительного для них.

Нередко у нас разгорались дискуссии на тему, что важнее — театр или кино. Я утверждал, что театр и кино — родные братья, говоря, что в Советском Союзе эти виды искусства сосуществуют, помогают друг другу. Мы выражали сожаление о том, что театр такой огромнейшей страны, как Индия, с массой талантливейших актеров, режиссеров и художников, стоит на очень низком уровне, что нас поражает ничтожно малое количество театров.

В Калькутте и Бомбее есть множество талантливых актеров и режиссеров, есть и пьесы, но нет денег. Никто, как уже говорилось, не дает средств на содержание и развитие драматических театров. А ведь индийский театр мог бы оказывать самое благотворное влияние на индийскую кинематографию, ибо он обладает большими, выросшими из недр народов талантами, крупными прогрессивными деятелями. И даже несмотря на нынешнее плачевное положение драматического театра в Индии — я верю — у него большое будущее. Дельцы стремятся вложить свои деньги прежде всего в кинематографию, как в машину, делающую большие деньги. Воспитательные задачи, просвещение народа, пробуждение его национального самосознания — до этого им нет никакого.

Артисты и режиссеры соглашались с нами. «Иностранцам выгодно, — говорили индийские деятели культуры, — чтобы народ пребывал в темноте и бескультурье».

Такие откровенные, задушевные беседы сблизили нас. Замечательный бомбейский артист Притхви Радж заявил в печати:

«Хотя мы и не говорили на одном языке (Черкасов не знает по-английски), мы понимали друг друга через обычный язык актеров — язык сердца» (журнал «Блитц Ньюс Мэгэзин», 27 января 1951 г.). «Визит двух русских артистов, — сказал он. — окажет большое влияние на сближение народов Индии и Советского Союза».

Любопытно то, что действительно, разговаривая при помощи переводчиков с индийскими актерами, я понимал основную мысль до того, как мне дословно успевали переводить наши взаимные вопросы и ответы.

Беседуя с индийскими деятелями кинематографии, я выяснял, что если наши исторические фильмы «Александр Невский», «Иван Грозный» хорошо понимают зрители в Индии, то такие фильмы, как «Жуковский», «Павлов», «Мичурин», принимаются хуже. Рядовым жителям Индии не все понятно в этих картинах, говорили индийские режиссеры. Порочное влияние Голливуда, его примитивная продукция, прививающая мещанские вкусы и настроения, калечащая человека, задерживает развитие индийского зрителя. В этом ведь кровно заинтересованы и американские и английские империалисты. «Во взглядах на эту проблему у них не существует разногласий», — с горькой иронией говорили нам прогрессивные индийские кинематографисты.

С большим интересом мы узнали, что индийские газеты и журналы помещают много различных заметок о жизни народов Советского Союза. Правда, очень часто под видом информации о стране социализма дается вымышленный, клеветнический материал. Но печать не может не давать материала о нашей стране: слишком велики у индийского народа симпатии и уважение к стране, которая в единоборстве с нацистской Германией спасла человечество от фашистской коричневой чумы и японского империализма. И в настоящее время широчайшие массы индийского народа и его интеллигенция стремятся узнать правду о Советском Союзе, о его грандиозной мирной, созидательной работе, о величественных стройках каналов и электростанций, которые советский народ по справедливости назвал «стройками коммунизма».

Собираемся на юг страны, в Мадрас. Часть пути нам предстоит лететь, часть ехать в автомобиле. Сначала наш воздушный путь идет по маршруту Бомбей — Хайдарабад — Бангалор.

Летая на самолетах компании Аэро-Индия, я видел рекламу этой компании, выполненную в лубочном стиле: стоит индиец в красном тюрбане, в красном сюртучке, подпоясанном цветным шарфом, с закрученными вверх усами, в обуви с загнутыми кверху носками. Мне казалось, что такие карикатуры должны обижать индийский народ. Но наши друзья тотчас же пояснили, что это шаржи на богачей, бездельников и магараджей. Художники в своих карикатурах высмеивают не народ, а трутней, и сами народные массы именно так и воспринимают эти рисунки. У простых людей карикатуры всегда вызывают веселую улыбку и возгласы одобрения: «Так им (богачам) и надо, они вполне заслуживают того, чтобы над ними издевались».

И сейчас в самолете я вижу новую карикатуру на какого-то персонажа, кистью художника наделенного соответствующими атрибутами индийской «экзотики».

В Хайдарабаде нам предстоит пересадка на другой самолет. Смотрю в окно: под нами проплывают большие озера, нагромождения огромных валунов, скал. Самолет приземляется. В здании аэровокзала в витринах выставлены замечательные изделия работы индийских кустарей. Тонкий художественный вкус этих мастеров из народа сочетается с филигранной отделкой различных предметов и украшений из слоновой кости, серебра, ярких камней, самоцветов. Рассматриваем выставку и так увлекаемся, что чуть не опаздываем пересесть в другой самолет.

С нами летят главным образом европейцы. Но неподалеку от меня, по другую сторону прохода, сидит молодая индианка с ребенком четырех-пяти лет. Она в дорогом сари, хорошо облегающем ее красивую фигуру, на лбу у нее наведена красная точка. В правой ноздре у индианки бриллиантовое украшение, на шее ожерелье, на руках несколько браслетов, кольца; ногти на руках выкрашены красной краской, а ладони — яркожелтой. Видимо, это жена какого-нибудь индийского богача. Ее мальчик ерзает на своем кресле, он, наверно, неважно чувствует себя в воздухе, и мать его успокаивает.

По самолету проходит стройная индианка-стюардесса и справляется о самочувствии пассажиров.

Время от времени посматриваю в окно. Летим над землями Майсорского княжества. Здесь много озер, густая сеть оросительных каналов. Скоро Бангалор — второй по величине город княжества Майсор. Там сравнительно много различных промышленных предприятий, несколько высших учебных заведений. Наличие большого количества рабочих и студентов причиняет местным властям немало хлопот и беспокойства. Это княжество в Индии считается одним из прогрессивных.

На аэродроме нашу делегацию встречают представители различных общественных организаций и кинофирм. В гостинице происходит официальный прием. Мэр города произносит речь. Он говорит о радости, которую доставил жителям города просмотр цветного фильма «Первомайский парад 1950 года в Москве на Красной площади».

— И мы обязательно покажем нашей молодежи «Юность мира», — говорит мэр. — Этот фильм уже всколыхнул миллионы людей на земном шаре.

В небольшом саду предстоит фотосъемка. Все сели на скамью и увидели перед собой огромный, старинного образца, фотоаппарат, установленный на треножнике. Фотограф скрылся под куском материи, наводя на нас фокус объектива, похожего на пушку.

— В нас стрелять не будет? — в шутку спросил я.

— Нет, не будет, — хором ответили друзья, рассмеявшись.

В одном месте проезжаем по мосту через плотину. Вдали в темноте светят электрические огоньки небольших городков. Невольно вспоминается поездка по Хайдарабадской провинции, неприглядные картины крестьянской нищеты, пара волов, представляющих собой «систему» орошения в этой отсталой провинции… Впрочем, немало подобных картин довелось нам видеть во время поездки по великой стране.

Осматриваем город Майсор, подъезжаем к дворцу магараджи. У ворот видим двух стражников с высокими пиками в руках. Хотим подойти ближе, но грозный оклик стража останавливает нас: подходить к дворцу не разрешается. Не очень огорченные поведением охраны майсорского магараджи, усаживаемся в машины. Торопимся, так как предстоит проехать сто двадцать — сто тридцать миль до города Коимбатор, откуда на самолете полетим в Мадрас. Автомобили мчатся с большой быстротой. Сопровождающий нас представитель одной из кинофирм хочет сделать остановку в известной ему индийской деревне, крестьяне которой славятся мастерством чеканки по серебру. Своими изделиями эти мастера снабжают лучшие магазины Индии. Но наши шоферы все время ошибались, и мы попадали не в ту деревню, которая нам была нужна. Кустарей мы так и не нашли.

На одной из остановок в каком-то поселке шоссе обрамлено двумя рядами гигантских баньенов, прядями змеевидных веток впивающихся в землю. Здесь, при полном отсутствии ветра, мы обратили внимание на странный шелест листвы. Оказалось, что на этих огромных баньенах живет большое стадо обезьян.

Едем дальше. Кончается Майсорское княжество, подъезжаем к заставе. Здесь граница. Надо платить за проезд по дороге. И здесь, на внутренней границе, таможенники внимательно осматривают наши чемоданы и портфели. С особенным пристрастием они ищут спиртные напитки, ибо в их княжестве «сухой закон», а им, беднягам, хочется полакомиться вином или джином. Но у нас не было ни того ни другого.

Вблизи у палатки видна длинная резиновая кишка, кончающаяся большим насосом. Оказывается, таможенники, прыская какой-то жидкостью, дезинфицируют таким способом подозрительные вещи граждан, въезжающих в княжество Майсор.

На дорогах Индии меня всегда трогал вид молодых деревьев. Каждое посаженное деревце индийцы защищают от ветров, от зверьков, которые могут ему повредить. Они закрывают ствол куском железа, круглым жбаном из-под бензина, делая отверстие для притока воздуха. Иногда вокруг деревца аккуратно выкладывают несколько кирпичей. Часто посадки молодых деревьев окружены глиняной стенкой, которая на первый взгляд напоминает круглую верхушку колодца.

Впереди виднеются большие холмы, переходящие в горы, покрытые зеленью. Подъезжаем к джунглям. Частично наш путь лежит через них, В этом районе джунгли — заповедник. Здесь обитают дикие слоны, тигры, множество змей и прочих пресмыкающихся.

Углубляемся в сердце заповедника. На память приходят приключенческие романы. Наш спутник Чаудри показывает нам слоновью тропу. Рано утром и вечером по этой тропе слоны проходят к водопою. Налево небольшое заболоченное место, окруженное вековыми деревьями, чуть поодаль — пруд с прозрачной водой.

Хочется хотя бы издали увидеть диких слонов. Но, к сожалению, нет времени ждать — слоны появятся лишь к вечеру, направляясь на водопой.

Вдоль дороги встречаем причудливые высокие глиняные столбы, напоминающие вышки готических храмов. Это муравейники, построенные термитами — тропическими муравьями. Они строят эти столбы высотой до двух метров.

Живописна и величественна природа Индии! Несмотря на зимнее время, на многих деревьях красивые цветы, какое-то цветущее растение, как плющ, перекидываясь с одного ствола на другой, обвивает его, образуя своеобразные гирлянды.

Навстречу нам идет группа индийских крестьян. Это люди из племени, живущего в джунглях и очень редко появляющегося в городах.

Одна из женщин несет на бедре совершенно голого мальчика лет четырех. Мы сразу же обратили внимание: у женщины блестящие, черные с синевой волосы, очевидно намазанные каким-то маслом. Волосы блестят на солнце и напоминают плохо надетый на голову парик. Индианки одеты в свои национальные костюмы, идут босиком; некоторые из них на головах держат глиняные сосуды. Женщин сопровождает высокого роста мужчина с добродушным лицом. Мы попросили разрешения сфотографировать всю группу. Но когда подошли к ней с лейкой, мальчик начал плакать — он нас испугался. Женщины тоже как-то недоверчиво смотрели на нас, но все же позволили себя сфотографировать.

Племя это называется «тодди» и известно тем, что в его среде много гипнотизеров. Говорят, что, живя в своих хижинах в диких джунглях, люди племени «тодди» обладают способностью гипнотизировать змей и таким образом защищают себя от них. И, как нас уверяли, звери тоже не трогают «тодди».

Мужчина из племени «тодди» стоял среди группы женщин. В руках у него был простой ножик с самодельной деревянной рукояткой. Он приветливо смотрел на нас. Я предложил ему сигарету, но он знаками показал, что не курит. «Тодди» не понимали нашего шофера-индийца, не понимали и господина Чаудри. Разговор происходил при помощи жестов.

Джунгли кончаются. Все выше и выше идет дорога. Она ведет нас в сердце голубых Нильгирийских гор. Это юг Индии.

Проезжаем район хорошо разделанных чайных и кофейных плантаций, принадлежащих богатому помещику. Сама земля напоминает своим цветом молотый жженый кофе.

Делаем небольшую остановку. Фотографируем великолепные пейзажи, цепи гор, которые чем дальше, тем становятся бледнее и в фиолетовой дымке на горизонте сливаются с небом.

Проезжаем селения с домами темнокоричневой окраски. Встречаем высоких мужчин с длинными черными волосами и черными бородами и почти черных женщин.

Все выше и выше уходит дорога. По обеим ее сторонам стоят причудливые деревья, с очень длинными стволами и короткими ветвями. Издали они напоминают наши северные елки. Ветки этих «елок» так коротки и их так много, что дерево кажется покрытым мхом. Пудовкин предлагает назвать эти высокие деревья «черкасовыми» (по моему росту).

Шофер наш плохо знает дорогу, и на разъездах, на поворотах мы спрашиваем, где надо свернуть, чтобы попасть в город Коимбатор.

Горная природа юга Индии изумительна. Мы поднялись высоко — пышущие зноем долины где-то внизу, свежий воздух насыщен ароматом цветов.

На нашем пути большое строительство. Множество индийцев вручную дробят крупные камни. Толпы женщин, подростков и детишек подносят к месту стройки в корзинах на головах щебенку. Никакого намека на машины, механизацию: нет даже камнедробилки! Конечно, человеческий труд стоит в Индии гроши, — предпринимателям он выгодней, чем машины. Тем более труд малолетних, — он почти совсем ничего не стоит, не охраняется законом.

На полях, на дорожных работах видим преимущественно женщин. В деревнях они тоже выполняют тяжелую, черную работу. Нас очень взволновало, когда наши спутники рассказали о полном бесправии индийской женщины, ее безрадостном положении. Мы, например, узнали о том, что вдова не имеет права второй раз выйти замуж. Становясь вдовой, женщина остригает голову и уже не имеет никакого будущего. А так как вдовой женщина в Индии может стать в пятнадцать-шестнадцать лет, то легко представить себе всю безысходность человека, который в такие молодые годы лишен прав полюбить, снова стать женой, матерью.

В Индии еще существует обычай выдавать девочек замуж в возрасте тринадцати-четырнадцати лет. Ранние браки влекут за собой высокую смертность, множество таких девочек-матерей погибает от родов.

Один индийский врач рассказывал, что, по далеко не полным данным, в Индии, до ее раздела на Индийский союз и Пакистан, ежегодно умирало во время родов не менее 200 000 матерей. Погибает примерно каждая десятая роженица!

Прогрессивные индийские деятели поднимали вопрос о том, чтобы закон разрешал вступление в брак не ранее шестнадцатилетнего возраста. На эту тему много писалось, о пагубных последствиях ранних браков даже ставились фильмы. Но все это не дало никаких результатов.

«А в старину, — говорили нам индийские друзья, — когда у нашего крестьянина из касты «неприкасаемых» появлялась на свет дочка, нередко ее просто уничтожали, топили, как котенка. Зачем растить бесправное существо?»

Бесправие женщин в Индии поистине вопиюще. Оно характеризуется хотя бы следующим: женщина владеет тем имуществом, которое надето на ней, в буквальном смысле этого слова. Следовательно, собственностью женщины в Индии являются только: ее одежда, кольца на пальцах ног и рук, серьги в ушах и в ноздре, ожерелья, запястья, браслеты на руках и ногах. Поэтому даже бедный крестьянин наделяет своих дочерей этими «богатствами», хотя бы простыми медными кольцами, серьгами, браслетами. И на окраинах городов, в деревнях вы обязательно встретите маленькую девочку, у которой в ноздре продета серьга, — пусть это простая медяшка, но это ее собственность, то, чем она может владеть, что у нее не имеют права отнять. Многие женщины-мусульманки, оставшиеся в Индии после ее раздела, закрывают лицо паранджой. Женщина-мусульманка не имеет права с непокрытым лицом показываться на глаза постороннему мужчине.

В царской России, в Средней Азии, существовал этот суровый закон шариата. В Советском Союзе он давно уничтожен, отошел в область предания. Свободная женщина Востока равноправна в социалистическом обществе, для нее открыты все дороги к творческой, созидательной жизни.

И мы невольно мрачнели, когда на дорогах встречали мусульманку, которая шла в парандже и сторонилась мужчин.

Смотрим на часы. Мы можем опоздать к самолету. Чаудри волнуется, так как он телеграфировал о нашем приезде сегодня в семь часов вечера и на аэродроме в Мадрасе нас должны встречать.

Начинается спуск с гор. Наши автомобили, словно вьюны, кружатся на одном месте, спускаясь по закрученной спиралью горной дороге. Проходит много времени. На дороге из-за скал неожиданно появляются «священные» быки, запряженные в повозки, навстречу мчатся машины. Вправо при повороте виднеется огромная масса зелени, густо заполнившей ущелье. Приближаемся, — это кроны пальм. Поднимаем головы — едва видно небо.

Спускаемся вниз более часа с перевала высотой в 3000 метров. Становится ясно: на самолет мы опаздываем. Мы проехали не 120—130 миль, как нам говорили, а все 200 миль!

Вот мы и внизу — едем по глубокому ущелью, среди пальм, которые уже видели сверху. В этом месте — пальмовые плантации. Так как пальмы очень высоки, то их вершин совсем не видно, и когда мы проезжаем мимо них, создается впечатление, будто по сторонам дороги воткнуто огромное количество толстых палок, от которых при быстрой езде рябит в глазах.

Еще есть возможность поспеть на самолет. Но где же находится аэродром? Расположен ли он до въезда в Коимбатор, или, чтобы до него добраться, надо проехать через город? Возникает новое препятствие: асфальтируют дорогу, и нам нужно пробираться по сплошному песку и пыли, совершив большой объезд.

Стоят дорожные рабочие. Вокруг них толпы людей. На своих головах в каких-то чашах они подносят материалы для асфальтирования дороги. Их очень много, этих рабочих, и среди них большей частью мальчики и девочки шести-восьми лет.

Через десять минут самолет должен улететь… Приближаемся к городу. Стремительно влетаем на аэродром. Самолет уже улетел… Выясняем, что в этот день больше не будет самолета, который смог бы нас перебросить в Мадрас. Но, как говорит русская пословица, «что ни делается — все к лучшему».

Узнаем, что в семь часов вечера можем выехать поездом. Опоздаем, таким образом, часов на двенадцать.

Сообщаем в Мадрас о нашем опоздании.

На вокзале сдаем вещи в багаж. В ожидании поезда осматриваем город. Оглянулись — вокруг нас огромное количество любопытных.

Покупаем билеты в мягкий вагон. Купе из четырех мест занимает примерно четвертую часть вагона. Выход из него прямо на платформу. На потолке в купе два больших вентилятора. Диваны обиты имитацией кожи. Внизу места для сидения, наверху — для лежания. На окнах жалюзи. Из купе выход в санитарный узел. Белья на индийских железных дорогах не полагается, но Чаудри побеспокоился о нас и обеспечил постельными принадлежностями, специально купленными им заранее в городе.

Поезд тронулся. Мы расположились на своих местах.

Заснуть ночью как следует не удалось, так как пассажиры в соседнем купе вели себя шумно, на остановках слышались зазывания торговцев, крики толпы. Мы были довольны, что опоздали на самолет, так как нам представилась возможность проехать по индийской железной дороге.

Под утро, взглянув в окно, я залюбовался красивым пейзажем. Поезд приближался к Мадрасу.