Степная книга

Начало

Жила-была девочка, чьё лицо напоминало молодую луну, сияющую над кипарисовой рощей, и перья птиц, что живут у воды. Девочку эту переполняли тайны. Зимой по ночам она любила сидеть посреди огромного дворцового Сада, прижав ладони к снегу, и наблюдать, как он тает от тепла. Она носила венок из побегов чеснока и глицинии; утоляла жажду, черпая воду из фонтанов, украшенных лазуритом; дождливыми вечерами ела холодные груши под соснами.

С самого рождения у девочки имелась странная и удивительная отметина: её веки и кожа вокруг глаз были окрашены в густой иссиня-чёрный цвет и походили на чернила в фарфоровых чашечках. Из-за этого она выглядела загадочной и угрюмой, будто сова, сидящая на жердочке из слоновой кости, или енот на берегу игривой реки. Повзрослев, девочка могла бы не подводить глаза тёмным карандашом.

Отметина вызывала страх у людей, поэтому девочку в совсем юном возрасте бросили в Саду, что простирался вокруг многобашенного Дворца, где она с той поры и бродила. Родители смотрели на неё с содроганием и ужасом, гадая, не испортило ли уродство дочери их собственную репутацию. Вельможи были твёрдо уверены, что она – демон, посланный уничтожить блистательный двор. Дети вельмож, носившиеся по Саду стайкой диких гусей, старались держаться от девочки подальше, опасаясь проклятия, наложенного ужасными силами. Султан колебался: окажись она и впрямь демоном, не стоило навлекать на себя гнев её адской родни, небрежно покончив с девочкой, как если бы речь шла о необходимости скосить сорную траву. В конце концов, её молчаливость и уединённый образ жизни оказались весьма кстати – благодаря им можно было делать вид, что всё хорошо.

Так продолжалось много лет, и тринадцать раз расцвело лето, словно большая оранжевая роза, – расцвело, а затем увяло.

Как-то раз к девочке подошло другое дитя – не слишком близко и осторожно, как олень, готовый в любой момент исчезнуть среди теней. Это был мальчик, с лицом, напоминавшим зимнее солнце, и стройный, будто речной тростник. Он остановился перед девочкой, одетой в потрёпанное шелковое платье и поношенный плащ, некогда бывший белым, и провёл по её векам указательным пальцем, источавшим сладкий аромат. К своему удивлению, она не отшатнулась – ведь ей было одиноко, и её, как обычно, переполняла печаль.

– Ты в самом деле дух? Очень-очень злобный? Почему у тебя такие глаза – тёмные, как озеро перед рассветом? – спросил хорошенький мальчик и наклонил голову, словно ибис, замерший посреди реки.

Девочка ничего не сказала.

– Я тебя не боюсь!

Мальчик вёл себя храбро, но его голос дрогнул. Девочка продолжала смотреть на него, а ивы вокруг качались на восточном ветру. Когда она заговорила, её голос вторил тихому шуршанию цикад на далёких холмах, укрытых туманом:

– Почему?

– Я очень смелый. Однажды я стану великим Генералом и буду носить алый плащ.

На бледных губах девочки мелькнула тень улыбки.

– Значит, ты пришел, чтобы убить грозное демоническое отродье, поселившееся в Саду? – прошептала она.

– Нет, я…

Мальчик развёл руками, сообразив, что такое поведение не делало ему чести.

– Никто не говорил мне так много слов с той поры, когда я видела зимние снега сквозь щель между тёплыми меховыми шторами. – Девочка снова уставилась на гостя, неподвижная как изваяние. Потом в её сумеречных глазах сверкнула искорка, и она будто приняла какое-то решение. – Рассказать тебе правду? Поведать мой секрет? Одному тебе из всех детей, что носят кольца с рубинами и пахнут оливковым мылом? – Её голос звучал всё тише, словно ей не хватало дыхания.

– Так ведь я об этом и попросил, верно? Я умею хранить секреты! Моя сестра говорит, у меня это хорошо получается – я как Король воров из няниной сказки.

Они надолго замолчали; солнце спряталось за облаками. Потом девочка заговорила – чуть слышно, будто собственный голос вызывал у неё страх:

– Однажды вечером, когда я была совсем малышкой, к большим серебряным воротам пришла старая женщина и, протянув руки сквозь ветви роз, сказала мне, что я не родилась с этой отметиной. Когда мне исполнилось семь месяцев и семь дней, у колыбели явился призрак, и, пока моя мать спала в белоснежной постели, он коснулся моего лица, покрыл его множеством сказок и заклинаний, как моряки покрывают свое тело татуировками. Стихов и песен было так много, и их записали так плотно, что они превратились в длинные непрерывные полосы цвета чёрного янтаря на моих веках. Это слова рек и болот, озёр и ветров. Вместе они творят великую магию. Когда все сказки будут прочитаны вслух и выслушаны до блистательного завершения каждой, когда отзвучит последний слог – призрак вернётся, чтобы судить меня. Старуха исчезла в синеликой ночи, а я день за днём пряталась в кустах жасмина и олеандра, всматриваясь в бронзовое зеркало, найденное среди мусора, или застывала над своим отражением в водах одного из садовых прудов. Но это оказалось трудной задачей: приходится читать задом наперёд, и только с одного века. – Девочка умолкла, а потом произнесла совсем тихо, не громче шуршания паучьих лапок, плетущих опаловую нить: – И никто меня не слушает.

Мальчик уставился на неё. Приглядевшись, он различил дрожащие строчки в густой черноте век, намёки на алфавит, состоящий из невероятных букв. И чем внимательнее он смотрел, тем отчётливее казались их очертания, словно буквы рвались к нему, хватались за него. От этого становилось не по себе.

Мальчик облизнул пересохшие губы. Теперь они шептались вдвоём, как заговорщики, или злоумышленники. Другие дети ушли, оставив их наедине под косматой гривой сгорбленной ивы.

– Расскажи мне одну из сказок, записанных на твоих веках. Пожалуйста! Всего одну.

Он до смерти боялся, что девочка оттолкнёт его и сбежит, как собака, постоянно терпящая побои. Но она продолжала смотреть на него странными тёмными глазами.

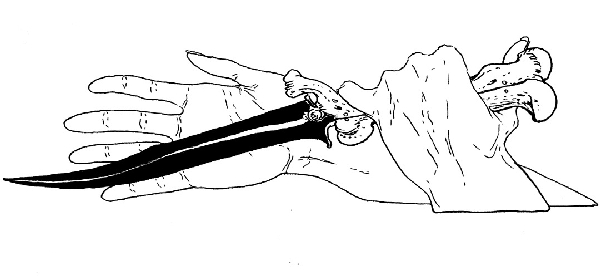

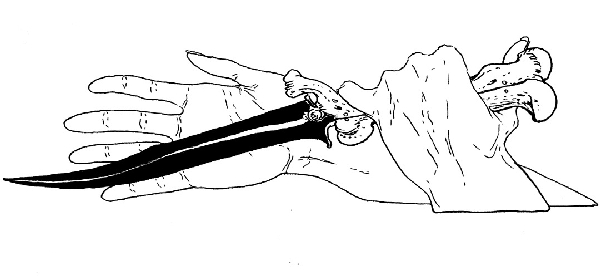

– Ты добр ко мне, другие не осмеливаются даже приблизиться. Отблагодарить за это я могу лишь сказками. Но тебе придётся перейти из открытой части Сада в моё убежище, потому что никто не должен знать, чем мы заняты. Иначе тебя накажут, а у меня заберут зеркало и нож, моё скромное имущество, и запрут куда-нибудь, чтобы демон-дух не опустошил чьи-нибудь прекрасные дома.

И вот они осторожно двинулись прочь от желто-зелёной ивы, вдоль бесконечных клумб, усаженных розами. Нырнули под арку цветущих каштанов и внезапно очутились в беседке из белых цветов, аромат которых можно было чувствовать кожей, как прикосновения невидимых рук. Красные ветви переплелись, образовав подобие низкой крыши, и на мягкой земле, покрытой слоем листьев, хватило места обоим.

– Я расскажу тебе первую сказку, которую смогла прочесть на своём левом веке.

Мальчик замер, точно заяц в лесной чаще, навостривший шелковистые ушки.

– Давным-давно в далёкой стране жил неугомонный Принц, которому было мало богатств отца, красоты придворных дам и веселья пиршественного зала. Принца звали Леандр, в честь рыжевато-коричневого льва, что носится по степи как грозный ветер. Однажды ночью он вырвался, словно ястреб-охотник, из величественного замка с увитыми плющом стенами и отправился искать подвиги, желая успокоить терзавшую его тоску.

Сказка о Принце и Гусыне

Принц крался в ночи. Тени скользили по его телу, будто речные угри, он легко и беззвучно ступал по устилавшим землю сосновым иголкам, углубляясь в лес. Звёздный свет струился как река, прорвавшая плотину. У Принца не было особых планов, не считая желания уйти подальше от дворца до восхода солнца и до того момента, когда гончие отца возьмут его след. Ветви деревьев над головой сплетались в подобие черепичной крыши, сквозь которую местами проглядывали синеватые облака; вокруг пахло сосновой смолой. Впервые за свою не слишком долгую жизнь юный Принц почувствовал, как счастье переполняет его и рвётся наружу, будто солнечный свет.

Когда светило ринулось прочь от горизонта, словно шустрый вор, Принц устроился на отдых, прислонившись к узловатому стволу большого баобаба. Он позавтракал сыром и соленым мясом, взятым на кухне. Мясо оказалось вкуснее всего, что ему доводилось пробовать. Следующие несколько часов Принц проспал под открытым небом, на котором расцветали утренние силуэты глициний и лилий.

Немного позднее, продолжив свой путь, он набрёл на выросшую посреди симпатичной лужайки маленькую хижину с тростниковой крышей и добротной деревянной дверью – круглой и с узором из медных гвоздей. Над трубой весело клубился дымок, пахнувший шалфеем и кедром. Вокруг дома паслась стайка серых гусей, похожих на беспокойное перистое облако, зыбкое и пугливое. Изящные красивые птицы гоготали и чистили пёрышки, устроившись под изогнутым навесом из ветвей камфорного дерева и свежей соломы.

Принц был смышлёным, но его молодости, как водится, не хватало мудрости: кроме скромных припасов, взятых на кухне, у него оказалось с собой лишь несколько яблок из сада. Он полагал, что с лёгкостью добудет пропитание: весь мир должен быть таким же изобильным, как земли его отца; на деревьях должно быть так же много покрытых бриллиантовой росой фруктов; все животные должны обладать такой же покорностью и быть не менее приятны на вкус, а все крестьяне – так же сговорчивы и щедры. Принц начал понимать, что на самом деле всё не так. Его желудок беспокойно ворчал и явно сигнализировал о необходимости пополнить запасы, прежде чем продолжить путь. К тому же гусей около дома было много – добрые и весёлые обитатели милой хижины даже не заметят исчезновения одного из длинношеих созданий.

Принца с раннего детства учили охотиться и подкрадываться. Уверенно ступая на мускулистых полусогнутых ногах, он тихонько выбрался из своего убежища, притаился за большим плугом и замер в высокой летней траве, выжидая подходящий момент, управляя дыханием и замедляя биение сердца. Было позднее утро, и солнце напекло ему шею. Струйки пота текли по коже, проникая за воротник, но Принц не шевелился до тех пор, пока одна милая гусыня наконец не отделилась от стаи и, заглянув за лезвие плуга, не уставилась на чужака. Взгляд её умных чёрных глаз был проницательным и глубоким, как осенняя ночь.

Принц, напоминавший проворного молодого волка, не смотрел гусыне в глаза, а поймал её и одним ловким движением свернул изящную шею, будто сухую ветку. Выйдя из травяных зарослей, он двинулся назад, к роще. Однако гуси заприметили исчезновение товарки и разразились пронзительными испуганными криками.

Дверь хижины распахнулась, и оттуда выкатилась женщина жуткого вида, с развевающимися седыми волосами и блестящим топором в руках. Лицо у неё было широкое и плоское, покрытое зловещими таинственными отметинами: большие чёрные татуировки и шрамы исказили черты до такой степени, что не представлялось возможным сказать, отличалась ли она когда-нибудь красотой. На широком кожаном поясе с серебряными заклёпками висели два длинных блестящих ножа. От страшного крика старухи вздрогнули дубы и кипарисы; он раскатился по округе последним звуком разбитой флейты.

– Что ты наделал? Мерзкий мальчишка! Злодей, демон!

Женщина снова завопила, выше и пронзительнее любой совы. Гуси присоединились к ней, причитая и плача. Их горе рвало на части воздух и плодородную красную землю. Издаваемые ими звуки были одновременно чудовищными и чуждыми, полными нечеловеческой, бездонной скорби. Казалось, чьи-то невидимые когти впились в уши Принца.

Наконец старуха замолчала, продолжая трясти большой головой и плакать. Принц замер, потрясённый и огорчённый скорее собственной неловкостью, чем её гневом. Она ведь была всего лишь женщиной, а птица – птицей. Зачем бояться какой-то карлицы, чья молодость давно миновала?

Держа гусиный трупик за спиной и надеясь, что широкие плечи его скрывают, Принц сказал:

– Я случайно наткнулся на ваш дом, госпожа, и не причиню вам вреда.

Несчастная опять испустила страшный вопль, а её глаза сделались до отвращения большими. До сих пор Принц не замечал в них желтоватого блеска, но сейчас он точно был, дикий и безумный.

– Ты лжешь! Ты убил мою гусыню, мою прекрасную птицу, моё дитя! Она была моей, а ты свернул ей шею! Милая моя, деточка моя!

Старуха горько зарыдала. Принц ничего не понимал. Он вынул из-за спины тушку, чтобы передать ее старой карге. И вдруг увидел, что сжимает в кулаке не птицу, а девушку, ослепительно-красивую и изящную, словно замерший над водой журавль, и что длинные чёрные волосы прекрасной незнакомки по-змеиному обвили его руки, потому что он держал её за шею у основания заплетённой в косу гривы. Девушка была одета в лохмотья, сквозь которые просвечивало мерцающее тело. Её длинная гладкая шея была аккуратно сломана.

Старуха с татуированным лицом ринулась на Принца, замахнувшись на него топором, как серпом на пшеницу, и он выронил тело девушки, с ужасным глухим звуком упавшее на траву. Карга настигла незваного гостя и, на миг замерев, шумно дыхнула ему в лицо гнилыми сливами и загадочными зельями из тёмных мхов. Сверкнуло лезвие – и она отсекла два пальца на левой руке Принца, а потом слизнула с потрескавшихся губ брызнувшие капли крови. Выпад был таким внезапным и безупречным, что он не успел уклониться, лишь заорал и вцепился в искалеченную руку. Принц понял: если пытаться бежать, потеряешь намного больше, чем пальцы. Он наобещал тысячи тысяч королевств и сокровища сотни драконов; сыпал невнятными клятвами, точно ребёнок. Но старухе всё было не нужно, её свободная рука медленно тянулась к одному из длинных ножей.

– Ты убил моё дитя, мою единственную дочь!

Она положила увесистый топор на влажную землю и с долгим судорожным вздохом потянула из ножен отполированное лезвие…

Девочка замолчала и посмотрела своему слушателю в глаза, напоминавшие глубокие болота на закате.

– Не останавливайся! – попросил он, задыхаясь от волнения. – Рассказывай! Она убила его прямо на месте?

– Уже ночь, мальчик. Ты должен идти ужинать, а я должна устроиться на ночлег в ветвях кедра. Каждому своё.

Мальчик разинул рот, отчаянно ища причину, по которой он мог бы остаться и узнать судьбу раненого принца. Он бормотал:

– Погоди-погоди. Я пойду на ужин и украду для нас еды, как это сделал бы отважный принц Леандр. Затем выберусь под покровом темноты, словно ястреб-охотник, и проведу ночь с тобой, здесь, под звёздами, сияющими будто журавлиные перья на солнце. И ты закончишь свою историю.

Он взглянул на неё с надеждой, которая полыхала сильнее факелов, что горели по всему дворцу.

Девочка молчала, опустив голову, как храмовая послушница. Затем кивнула, не поднимая глаз, и сказала:

– Очень хорошо.

Жила-была девочка, чьё лицо напоминало молодую луну, сияющую над кипарисовой рощей, и перья птиц, что живут у воды. Девочку эту переполняли тайны. Зимой по ночам она любила сидеть посреди огромного дворцового Сада, прижав ладони к снегу, и наблюдать, как он тает от тепла. Она носила венок из побегов чеснока и глицинии; утоляла жажду, черпая воду из фонтанов, украшенных лазуритом; дождливыми вечерами ела холодные груши под соснами.

С самого рождения у девочки имелась странная и удивительная отметина: её веки и кожа вокруг глаз были окрашены в густой иссиня-чёрный цвет и походили на чернила в фарфоровых чашечках. Из-за этого она выглядела загадочной и угрюмой, будто сова, сидящая на жердочке из слоновой кости, или енот на берегу игривой реки. Повзрослев, девочка могла бы не подводить глаза тёмным карандашом.

Отметина вызывала страх у людей, поэтому девочку в совсем юном возрасте бросили в Саду, что простирался вокруг многобашенного Дворца, где она с той поры и бродила. Родители смотрели на неё с содроганием и ужасом, гадая, не испортило ли уродство дочери их собственную репутацию. Вельможи были твёрдо уверены, что она – демон, посланный уничтожить блистательный двор. Дети вельмож, носившиеся по Саду стайкой диких гусей, старались держаться от девочки подальше, опасаясь проклятия, наложенного ужасными силами. Султан колебался: окажись она и впрямь демоном, не стоило навлекать на себя гнев её адской родни, небрежно покончив с девочкой, как если бы речь шла о необходимости скосить сорную траву. В конце концов, её молчаливость и уединённый образ жизни оказались весьма кстати – благодаря им можно было делать вид, что всё хорошо.

Так продолжалось много лет, и тринадцать раз расцвело лето, словно большая оранжевая роза, – расцвело, а затем увяло.

Как-то раз к девочке подошло другое дитя – не слишком близко и осторожно, как олень, готовый в любой момент исчезнуть среди теней. Это был мальчик, с лицом, напоминавшим зимнее солнце, и стройный, будто речной тростник. Он остановился перед девочкой, одетой в потрёпанное шелковое платье и поношенный плащ, некогда бывший белым, и провёл по её векам указательным пальцем, источавшим сладкий аромат. К своему удивлению, она не отшатнулась – ведь ей было одиноко, и её, как обычно, переполняла печаль.

– Ты в самом деле дух? Очень-очень злобный? Почему у тебя такие глаза – тёмные, как озеро перед рассветом? – спросил хорошенький мальчик и наклонил голову, словно ибис, замерший посреди реки.

Девочка ничего не сказала.

– Я тебя не боюсь!

Мальчик вёл себя храбро, но его голос дрогнул. Девочка продолжала смотреть на него, а ивы вокруг качались на восточном ветру. Когда она заговорила, её голос вторил тихому шуршанию цикад на далёких холмах, укрытых туманом:

– Почему?

– Я очень смелый. Однажды я стану великим Генералом и буду носить алый плащ.

На бледных губах девочки мелькнула тень улыбки.

– Значит, ты пришел, чтобы убить грозное демоническое отродье, поселившееся в Саду? – прошептала она.

– Нет, я…

Мальчик развёл руками, сообразив, что такое поведение не делало ему чести.

– Никто не говорил мне так много слов с той поры, когда я видела зимние снега сквозь щель между тёплыми меховыми шторами. – Девочка снова уставилась на гостя, неподвижная как изваяние. Потом в её сумеречных глазах сверкнула искорка, и она будто приняла какое-то решение. – Рассказать тебе правду? Поведать мой секрет? Одному тебе из всех детей, что носят кольца с рубинами и пахнут оливковым мылом? – Её голос звучал всё тише, словно ей не хватало дыхания.

– Так ведь я об этом и попросил, верно? Я умею хранить секреты! Моя сестра говорит, у меня это хорошо получается – я как Король воров из няниной сказки.

Они надолго замолчали; солнце спряталось за облаками. Потом девочка заговорила – чуть слышно, будто собственный голос вызывал у неё страх:

– Однажды вечером, когда я была совсем малышкой, к большим серебряным воротам пришла старая женщина и, протянув руки сквозь ветви роз, сказала мне, что я не родилась с этой отметиной. Когда мне исполнилось семь месяцев и семь дней, у колыбели явился призрак, и, пока моя мать спала в белоснежной постели, он коснулся моего лица, покрыл его множеством сказок и заклинаний, как моряки покрывают свое тело татуировками. Стихов и песен было так много, и их записали так плотно, что они превратились в длинные непрерывные полосы цвета чёрного янтаря на моих веках. Это слова рек и болот, озёр и ветров. Вместе они творят великую магию. Когда все сказки будут прочитаны вслух и выслушаны до блистательного завершения каждой, когда отзвучит последний слог – призрак вернётся, чтобы судить меня. Старуха исчезла в синеликой ночи, а я день за днём пряталась в кустах жасмина и олеандра, всматриваясь в бронзовое зеркало, найденное среди мусора, или застывала над своим отражением в водах одного из садовых прудов. Но это оказалось трудной задачей: приходится читать задом наперёд, и только с одного века. – Девочка умолкла, а потом произнесла совсем тихо, не громче шуршания паучьих лапок, плетущих опаловую нить: – И никто меня не слушает.

Мальчик уставился на неё. Приглядевшись, он различил дрожащие строчки в густой черноте век, намёки на алфавит, состоящий из невероятных букв. И чем внимательнее он смотрел, тем отчётливее казались их очертания, словно буквы рвались к нему, хватались за него. От этого становилось не по себе.

Мальчик облизнул пересохшие губы. Теперь они шептались вдвоём, как заговорщики, или злоумышленники. Другие дети ушли, оставив их наедине под косматой гривой сгорбленной ивы.

– Расскажи мне одну из сказок, записанных на твоих веках. Пожалуйста! Всего одну.

Он до смерти боялся, что девочка оттолкнёт его и сбежит, как собака, постоянно терпящая побои. Но она продолжала смотреть на него странными тёмными глазами.

– Ты добр ко мне, другие не осмеливаются даже приблизиться. Отблагодарить за это я могу лишь сказками. Но тебе придётся перейти из открытой части Сада в моё убежище, потому что никто не должен знать, чем мы заняты. Иначе тебя накажут, а у меня заберут зеркало и нож, моё скромное имущество, и запрут куда-нибудь, чтобы демон-дух не опустошил чьи-нибудь прекрасные дома.

И вот они осторожно двинулись прочь от желто-зелёной ивы, вдоль бесконечных клумб, усаженных розами. Нырнули под арку цветущих каштанов и внезапно очутились в беседке из белых цветов, аромат которых можно было чувствовать кожей, как прикосновения невидимых рук. Красные ветви переплелись, образовав подобие низкой крыши, и на мягкой земле, покрытой слоем листьев, хватило места обоим.

– Я расскажу тебе первую сказку, которую смогла прочесть на своём левом веке.

Мальчик замер, точно заяц в лесной чаще, навостривший шелковистые ушки.

– Давным-давно в далёкой стране жил неугомонный Принц, которому было мало богатств отца, красоты придворных дам и веселья пиршественного зала. Принца звали Леандр, в честь рыжевато-коричневого льва, что носится по степи как грозный ветер. Однажды ночью он вырвался, словно ястреб-охотник, из величественного замка с увитыми плющом стенами и отправился искать подвиги, желая успокоить терзавшую его тоску.

Сказка о Принце и Гусыне

Принц крался в ночи. Тени скользили по его телу, будто речные угри, он легко и беззвучно ступал по устилавшим землю сосновым иголкам, углубляясь в лес. Звёздный свет струился как река, прорвавшая плотину. У Принца не было особых планов, не считая желания уйти подальше от дворца до восхода солнца и до того момента, когда гончие отца возьмут его след. Ветви деревьев над головой сплетались в подобие черепичной крыши, сквозь которую местами проглядывали синеватые облака; вокруг пахло сосновой смолой. Впервые за свою не слишком долгую жизнь юный Принц почувствовал, как счастье переполняет его и рвётся наружу, будто солнечный свет.

Когда светило ринулось прочь от горизонта, словно шустрый вор, Принц устроился на отдых, прислонившись к узловатому стволу большого баобаба. Он позавтракал сыром и соленым мясом, взятым на кухне. Мясо оказалось вкуснее всего, что ему доводилось пробовать. Следующие несколько часов Принц проспал под открытым небом, на котором расцветали утренние силуэты глициний и лилий.

Немного позднее, продолжив свой путь, он набрёл на выросшую посреди симпатичной лужайки маленькую хижину с тростниковой крышей и добротной деревянной дверью – круглой и с узором из медных гвоздей. Над трубой весело клубился дымок, пахнувший шалфеем и кедром. Вокруг дома паслась стайка серых гусей, похожих на беспокойное перистое облако, зыбкое и пугливое. Изящные красивые птицы гоготали и чистили пёрышки, устроившись под изогнутым навесом из ветвей камфорного дерева и свежей соломы.

Принц был смышлёным, но его молодости, как водится, не хватало мудрости: кроме скромных припасов, взятых на кухне, у него оказалось с собой лишь несколько яблок из сада. Он полагал, что с лёгкостью добудет пропитание: весь мир должен быть таким же изобильным, как земли его отца; на деревьях должно быть так же много покрытых бриллиантовой росой фруктов; все животные должны обладать такой же покорностью и быть не менее приятны на вкус, а все крестьяне – так же сговорчивы и щедры. Принц начал понимать, что на самом деле всё не так. Его желудок беспокойно ворчал и явно сигнализировал о необходимости пополнить запасы, прежде чем продолжить путь. К тому же гусей около дома было много – добрые и весёлые обитатели милой хижины даже не заметят исчезновения одного из длинношеих созданий.

Принца с раннего детства учили охотиться и подкрадываться. Уверенно ступая на мускулистых полусогнутых ногах, он тихонько выбрался из своего убежища, притаился за большим плугом и замер в высокой летней траве, выжидая подходящий момент, управляя дыханием и замедляя биение сердца. Было позднее утро, и солнце напекло ему шею. Струйки пота текли по коже, проникая за воротник, но Принц не шевелился до тех пор, пока одна милая гусыня наконец не отделилась от стаи и, заглянув за лезвие плуга, не уставилась на чужака. Взгляд её умных чёрных глаз был проницательным и глубоким, как осенняя ночь.

Принц, напоминавший проворного молодого волка, не смотрел гусыне в глаза, а поймал её и одним ловким движением свернул изящную шею, будто сухую ветку. Выйдя из травяных зарослей, он двинулся назад, к роще. Однако гуси заприметили исчезновение товарки и разразились пронзительными испуганными криками.

Дверь хижины распахнулась, и оттуда выкатилась женщина жуткого вида, с развевающимися седыми волосами и блестящим топором в руках. Лицо у неё было широкое и плоское, покрытое зловещими таинственными отметинами: большие чёрные татуировки и шрамы исказили черты до такой степени, что не представлялось возможным сказать, отличалась ли она когда-нибудь красотой. На широком кожаном поясе с серебряными заклёпками висели два длинных блестящих ножа. От страшного крика старухи вздрогнули дубы и кипарисы; он раскатился по округе последним звуком разбитой флейты.

– Что ты наделал? Мерзкий мальчишка! Злодей, демон!

Женщина снова завопила, выше и пронзительнее любой совы. Гуси присоединились к ней, причитая и плача. Их горе рвало на части воздух и плодородную красную землю. Издаваемые ими звуки были одновременно чудовищными и чуждыми, полными нечеловеческой, бездонной скорби. Казалось, чьи-то невидимые когти впились в уши Принца.

Наконец старуха замолчала, продолжая трясти большой головой и плакать. Принц замер, потрясённый и огорчённый скорее собственной неловкостью, чем её гневом. Она ведь была всего лишь женщиной, а птица – птицей. Зачем бояться какой-то карлицы, чья молодость давно миновала?

Держа гусиный трупик за спиной и надеясь, что широкие плечи его скрывают, Принц сказал:

– Я случайно наткнулся на ваш дом, госпожа, и не причиню вам вреда.

Несчастная опять испустила страшный вопль, а её глаза сделались до отвращения большими. До сих пор Принц не замечал в них желтоватого блеска, но сейчас он точно был, дикий и безумный.

– Ты лжешь! Ты убил мою гусыню, мою прекрасную птицу, моё дитя! Она была моей, а ты свернул ей шею! Милая моя, деточка моя!

Старуха горько зарыдала. Принц ничего не понимал. Он вынул из-за спины тушку, чтобы передать ее старой карге. И вдруг увидел, что сжимает в кулаке не птицу, а девушку, ослепительно-красивую и изящную, словно замерший над водой журавль, и что длинные чёрные волосы прекрасной незнакомки по-змеиному обвили его руки, потому что он держал её за шею у основания заплетённой в косу гривы. Девушка была одета в лохмотья, сквозь которые просвечивало мерцающее тело. Её длинная гладкая шея была аккуратно сломана.

Старуха с татуированным лицом ринулась на Принца, замахнувшись на него топором, как серпом на пшеницу, и он выронил тело девушки, с ужасным глухим звуком упавшее на траву. Карга настигла незваного гостя и, на миг замерев, шумно дыхнула ему в лицо гнилыми сливами и загадочными зельями из тёмных мхов. Сверкнуло лезвие – и она отсекла два пальца на левой руке Принца, а потом слизнула с потрескавшихся губ брызнувшие капли крови. Выпад был таким внезапным и безупречным, что он не успел уклониться, лишь заорал и вцепился в искалеченную руку. Принц понял: если пытаться бежать, потеряешь намного больше, чем пальцы. Он наобещал тысячи тысяч королевств и сокровища сотни драконов; сыпал невнятными клятвами, точно ребёнок. Но старухе всё было не нужно, её свободная рука медленно тянулась к одному из длинных ножей.

– Ты убил моё дитя, мою единственную дочь!

Она положила увесистый топор на влажную землю и с долгим судорожным вздохом потянула из ножен отполированное лезвие…

Девочка замолчала и посмотрела своему слушателю в глаза, напоминавшие глубокие болота на закате.

– Не останавливайся! – попросил он, задыхаясь от волнения. – Рассказывай! Она убила его прямо на месте?

– Уже ночь, мальчик. Ты должен идти ужинать, а я должна устроиться на ночлег в ветвях кедра. Каждому своё.

Мальчик разинул рот, отчаянно ища причину, по которой он мог бы остаться и узнать судьбу раненого принца. Он бормотал:

– Погоди-погоди. Я пойду на ужин и украду для нас еды, как это сделал бы отважный принц Леандр. Затем выберусь под покровом темноты, словно ястреб-охотник, и проведу ночь с тобой, здесь, под звёздами, сияющими будто журавлиные перья на солнце. И ты закончишь свою историю.

Он взглянул на неё с надеждой, которая полыхала сильнее факелов, что горели по всему дворцу.

Девочка молчала, опустив голову, как храмовая послушница. Затем кивнула, не поднимая глаз, и сказала:

– Очень хорошо.

В Саду

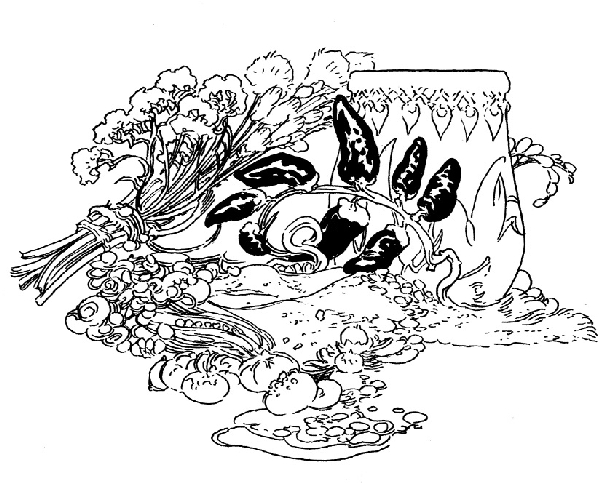

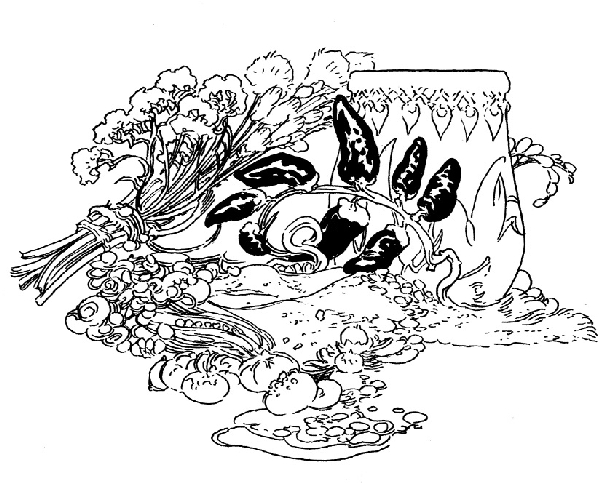

Когда последние багровые аккорды заката растаяли во тьме на западе, мальчик вернулся, сжимая в руках плотно набитый платок. Он протиснулся в заросли и с гордостью выложил свою добычу. Девочка сидела там же, где он её оставил, неподвижная, как одно из каменных садовых изваяний. Её странное спокойствие тревожило и пугало гостя. Он не мог вынести этот тёмный взгляд и смотреть в большие миндалевидные глаза, окруженные странными знаками, поэтому уставился на тёплую еду. На квадратике из шелка лежала, поблескивая, запечённая голубка, рядом – сочные персики и холодные груши, а ещё половина хлебного ломтя, намазанного маслом и вареньем, варёные репки и картофелины, кусок твёрдого сыра и несколько засахаренных фиалок, недавно украшавших стол и прихваченных с собой. Мальчик вытащил из кармана флягу разведённого водой вина – главный приз его кухонных приключений.

Девочка не шевельнулась, даже не притронулась к голубке и грушам. Тёплый бриз всколыхнул её волосы цвета воронова крыла, несколько прядей упали на лицо; вдруг она задрожала и расплакалась. Мальчик не знал, куда себя деть, не желая ещё больше смущать её тем, что оказался свидетелем внезапных слёз. Он сосредоточился на подрагивающих ветках росшего поодаль кипариса и стал ждать. Вскоре всхлипывания утихли, и мальчик опять повернулся к рассказчице.

Он понимал, что она ни разу в жизни так не пировала, поскольку её никогда не приглашали ужинать во Дворец, – догадывался, что девочка питалась фруктами и орехами из Сада, подбирая их с земли, словно нищенка. Но он не мог понять, зачем плакать при виде изобилия. Его руки были мягкими и пахли розовым маслом, волосы блестели. Мальчик не знал жизни за пределами двора, а при дворе красивые и юные удостаивались особого обожания. Будучи ребёнком из знатной семьи, он привык видеть в сочувствии повод для обиды и не мог обидеть её.

Не сказав ни слова, девочка оторвала крылышко у медной голубки и стала деликатно его жевать. Вытащив из складок простого одеяния узорчатый серебряный нож, разрезала грушу и протянула мальчику бледно-зелёную половину. Он невольно подивился тому, что она где-то раздобыла такой красивый предмет. У него точно не нашлось бы ничего похожего, а ведь её платье, если это одеяние вообще можно было назвать таковым, износилось до дыр, под ногтями виднелась грязь. Струйка ароматного сока потекла по девичьему подбородку, и она впервые улыбнулась. Происходящее напоминало восход луны над горной рекой; свет, запутавшийся среди бледных оленьих рогов; чистую воду, текущую под ночным небом. Когда девочка снова заговорила, мальчик нетерпеливо подался вперёд, отбросил с лица густые тёмные волосы, впился зубами в спелый персик, а потом запихнул в рот кусок сыра – бездумно, не чувствуя вкуса.

Продолжая свой рассказ, она закрыла глаза, и мозаика, покрывавшая её веки, стала подобием чёрных лилий на бледной поверхности пруда.

– Дикарка вытащила длинный нож из ножен, висевших на поясе, и на миг, играючи, приложила его к гладкой шее Принца – так, что лишь лёгкий вздох отделял его от фатальной раны…

Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)

– Пощадите меня, госпожа, – прошептал Принц, – умоляю вас. Я останусь здесь и буду вашим слугой; займу место девы-птицы и сохраню верность вам до конца своих дней. Я буду вашим. Я молод и силён. Прошу вас!

Принц сам не знал, что его вынудило сделать такое предложение, и сдержит ли он клятву, которая вернее закона. Слова вырвались изо рта, будто женщина засунула кулак ему в глотку и вытащила их оттуда. Её глаза сверкали, словно тучи, готовые породить тысячу молний. Но теперь в них появился расчётливый блеск – и через миг нож больше не угрожал Принцу.

– Даже если я соглашусь, это тебя не спасёт, – прошипела она, как большая жаба, поющая на закате. – Но я расскажу тебе историю моей дочери и о том, как она стала крылатой. Тогда ты, вероятно, поймёшь, что предложил, и, быть может, предпочтёшь смерть.

Однако рассказ пришлось отложить. Сначала старуха оторвала длинную полосу потрёпанного меха от ворота своего одеяния и замотала руку Принца. Её прикосновение оказалось умелым и более мягким, чем можно было бы ожидать; в нём даже ощущалось подобие нежности. Из мешочка на поясе она достала сушеные листья, среди которых, как ему показалось, были лавр и можжевельник. Старуха прижала эти листья к обрубкам пальцев на руке Принца. Затянув узлы, осмотрела повязку и осталась всем довольна.

– Перво-наперво, я не слепая, вижу, что ты молод и силён. Но нет сомнений, что твою молодость и жизненную силу я могу выпить как воду из колодца. Дело не в этом. Можешь ли ты слушать? Можешь ли ты учиться? Можешь ли ты молчать? Мне это неведомо. Думаю, ты просто избалованный паршивец, у которого и ушей-то нет.

Принц покаянно опустил голову. Его рука прекратила пульсировать, и он не произнёс ни слова, рассудив, что молчание – лучший щит, способный уберечь от старой карги. Она присела на большой камень, теребя в узловатых пальцах несколько листьев, испускавших мускусный запах.

Сказка Ведьмы

Я родом из обитавшего на севере племени степнячек, у которых были косматые лошади и волосы, присыпанные снегом. Уверена, ты слышал истории о нас – мы были чудовищами, противоестественными, и заслужили свою участь.

Среди всех противоестественных чудовищ я была самой чудовищной и противоестественной. Нож – такое имя мне дали. В молодости, когда сила гудела во мне, словно натянутая тетива, я слыла лучшей наездницей из всех юных девушек. У меня было много ожерелий из яшмы и волчьих зубов, три отличных охотничьих ножа, тугой лук, который я могла натянуть так, что он превращался в полную луну, колчан со стрелами, украшенными перьями ястреба, и шкура дикой кошки, моей первой добычи. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простирались дикие степи медового цвета, где племя охотилось на жирных оленей и обитали гнедые лошади, лоснящиеся и пахучие, которых я любила. Их бег был подобен ряби на поверхности горного озера. Я бегала и спала с ними бок о бок, ездила на них верхом. Я была счастлива: солнце стояло в зените, а больше мне ничего не требовалось.

Мои сёстры все были старше, мои братья сражались у границ наших земель, потому я была свободна и дика, а моя улыбка частенько напоминала оскал. Однажды бабушка Согнутый Лук – её все называли бабушкой, хотя она приходилась таковой лишь мне, – чьё лицо напоминало обглоданную кору и было самым уродливым из всех, что мне доводилось видеть, призвала меня к себе в новолуние. Она сказала, что нашла человека, за которого я выйду замуж. Я очень любила свою бабушку, но не желала становиться чьей-то женой. Я была мускулистой кобылицей, и жеребец мог лишь замедлить мой бег. Но слово бабушки считалось ближе всего к тому, что мы могли бы назвать законом. (Видишь ли, чудовища не ценят прелесть заповедей, высеченных на камне.) И потому, хоть я и была очень молода, надела её красивые штаны из оленьей кожи, гордо набросила на плечи свою шкуру дикой кошки и стала женой мужчины, которого она выбрала. Он был смуглым, с очень яркими глазами, и мы охотились вдвоем – сначала лишь вместе резали мясо, но постепенно превратились в одного охотника, который прыгал на крупного оленя, сверкая двумя ножами. Мы улыбались и рычали друг на друга, а потом снова улыбались, и в небе над нами сияли звёзды, точно брызги молока на чёрной шкуре.

Когда мы с ним не охотились, сёстры Ножны и Колчан – дочерей у нас всегда по три – скакали со мной наперегонки, разучивали песни нашего племени и гортанные песни наших луков, а у бабушки мы учились магии. Я заплетала её серебряные волосы, и она учила нас тайным вещам – чудовищным и противоестественным. Под Змеёй-Звездой и Уздой-Звездой и Ножом-Звездой, моей тёзкой, бабушка покрыла моё лицо искусными татуировками и назвала меня своей лучшей девочкой, посвящённой, настоящей лошадницей.

Мы росли, охотились, смеялись. Я была счастлива и не знала, что солнце миновало зенит и двинулось вниз.

Однажды армия твоего отца…

Закрой рот, мальчик. Думаешь, я не узнала тебя в тот самый миг, когда твоя нога ступила на мою землю?

Однажды армия твоего отца пришла с юга, как степной пожар, и возвестила о своём появлении пронзительными воплями. Он хотел заполучить наши жирные стада и сильных лошадей. Он хотел повесить головы чудовищ к себе на стену. Он хотел очистить своё королевство от противоестественных созданий, которые верещали и передвигались на полусогнутых ногах, своим присутствием оскверняли белый свет.

Я и не знала, что бывают такие солдаты. Они носили броню, похожую на рыбью чешую, и высоченные плюмажи, похожие на дым; они сверкали, будто тысяча серебряных облаков верхом на лошадях, чёрных как демоны. Я выпустила в эти «облака» все свои стрелы и все украшенные вороньими перьями стрелы Ножен, лишившейся руки, в которой она держала меч. Из крови и тёмных влажных внутренностей сестры я подняла её клинок и попыталась вогнать его в брюхо одному «облаку». Но от меня с мечом никогда не было особого проку, и имя моё тут ни при чём: не успела я и замахнуться, как меня одолели.

Он был грязный человек. А когда дикое существо, ночующее не под крышей, а втиснувшись между лошадьми, называет кого-то грязным, будь уверен, дело не в обычной вони немытого тела. Потрясая увитой кожаными лентами и пропитанной кровью вшивой бородой, он схватил меня за талию и водрузил на своего боевого коня. Чтобы прервать поток проклятий, лившийся из моего рта, он ударил меня по лицу рукой в латной перчатке. Она мелькнула перед моими глазами, серебряная и до странности красивая, затем мне рассекло лоб и всё вокруг сделалось красным.

Что же я была за чудовище – не выстояла против единственного рыцаря, не сумела вогнать меч в визжащего борова. Я глядела сквозь завесу из слёз, крови и глинистой грязи, как мой муж бежит следом и кричит, словно раненый волк, а за ним скачет твой отец с вороньим плюмажем на шлеме. Этот чёрный всадник вонзил огромное лезвие прямо в грудь моего мужа так небрежно и легко, будто поймал муху двумя пальцами. Я видела, как сгустки крови и частички костей полетели во все стороны; я смотрела, как кровь хлынула изо рта моего мужа на траву, как он упал на колени, будто собираясь помолиться, а потом рухнул лицом вниз, в грязь, перемешанную с кровью.

Я старалась перестать плакать и вжалась лицом в утешительный бок незнакомой лошади – по крайней мере, это была лошадь, её пот и шкура мало чем отличались от моих длинноногих друзей, – выискивая в запахе толстых мощных ног хоть какую-то надежду для моей семьи.

Мы ехали на юг.

Солнце скрылось из вида.

Тот кулак был первым, что отметил моё лицо, и от него у меня на лбу остался шрам, похожий на морской узел. Остальные шрамы – моя работа. Мы ехали долго. Я потеряла счёт дням. Кислый запах грязного мужчины и его изголодавшаяся лошадь мешали мне думать. Провизии для рыцарей и женщин не хватало, что уж говорить о бедных животных, которых стоило бы холить, лелеять и поить только чистой водой.

Через несколько дней Колчан сумела покончить с собой, прыгнув в реку; течение, словно дыхание ночи, унесло её далеко от меня, не позволило поймать и прижать своё лицо к её лицу. Она была самой старшей, но я живая, а её больше нет.

Я знала, чего мне ждать, ещё до прибытия во Дворец. Чудовища ведь не глупы. Мне предстояло стать рабыней, чтобы ублажать твоего отца и его грязных солдат. Меня бы хорошо одевали и холили, как шлюху. Рабство меня не тревожило: сбежать было бы нетрудно. Но я не желала доставлять им удовольствие, не хотела быть красивой для них. Они говорили, что татуировки, которыми меня наделила бабушка, эти красивые тёмные линии, змеящиеся по моему лицу, эк-зо-тич-ны.

Во мне, как в железной печи, горела чёрная и яростная ненависть. И потому однажды ночью, когда мой приятель-грязнуля напился и захрапел, я вытащила кинжал из ножен на его боку. Прекрасное оружие! С прямым чистым лезвием, которое мерцало, точно вода, ставшая могилой Колчан. Я приложила его к одной щеке, затем к другой и провела по ним сверху вниз – дважды, трижды, – рассекая плоть и навеки разрушая единственную красоту, какой было наделено чудовище.

Конечно, мужчины были в ярости, когда наутро выяснилось, что моё лицо покрыто толстым слоем крови, словно я набросила на себя багровую шкуру. Меня вытащили из палатки и бросили к веренице настоящих рабов, бедолаг, которым предстояло отправиться в шахты и каменоломни. Я всерьёз поверила, что туда отправят и меня, рубить скалу и собирать крохи металла, и возликовала. Что проще побега, когда горы вокруг так и зовут в гости? Я чувствовала себя будто нарядилась в лисью шкуру и припасла достаточно трюков, предвкушая победу. Но я ошибалась.

Дворец возник перед нами, словно вставший на дыбы жеребец, крупный и грозный, и, к моему ужасу, меня не отправили дальше, в золотоносные холмы или укрытые известковым покровом лощины, а затащили внутрь. Вниз, вниз, вниз, вниз – я прошла тысячу ступеней и сотню ворот, ведомая грубыми руками, и очутилась в маленьком и сыром подвале. «Ах, – решила я тогда, – вот и кара за испорченный военный трофей».

Я выла. Я кричала и вопила, как стая обезумевших сов, выдирала волосы и царапала каменный пол, пока напрочь не стёрла пальцы. Я лежала на полу, свернувшись калачиком, словно ребёнок, и рыдала: мой побег стал невозможен, мне предстояло провести остаток жизни в этом месте, в тысяче ночей от моих заснеженных, открытых всем ветрам степей. И вот тогда-то в темноте раздался смешок, а потом знакомый грубовато-нежный голос, напоминавший волчью шерсть, о которую трёшься щекой. Он негромко произнёс:

– Ну что, девочка моя, ты наконец-то успокоилась?

Я всмотрелась в густую тьму, обозревая комнату до самых углов. Там, где я ожидала увидеть груду костей да пучки старых волос, скрестив ноги и смеясь, сидела моя бабушка, одетая в лохмотья.

– Тебе нужно было немного побуянить, знаю, но сейчас ты просто потакаешь своей слабости. Разве я плохо тебя учила?

Она развела худые руки, кожа на которых напоминала обглоданную кору, и я упала в её объятия. Не знаю, как долго она меня держала, сколько раз я умирала, воскресала и умирала вновь. Но, когда я подняла глаза и посмотрела ей в лицо, она гладила мои волосы и улыбалась.

– Всё не так плохо, милая, они могли тебя убить.

– Это хуже, – проворчала я. Бабушка тотчас же ударила меня по изуродованному лицу, словно лошадь по крупу шлёпнула.

– Нет! Ты жива, а обе твои сестры мертвы. Что же ты себя жалеешь, маленькая паршивка? Кажется, я тебя избаловала.

Потрясённая, я уставилась на неё, точно глупый зверь.

– Они притащили меня сюда, так как думают, что могут сломать меня или использовать, либо и то и другое, – задумчиво произнесла она. – Я ведь, как-никак, весьма необычная рабыня и принадлежу глупому придворному волшебнику, мастеру фокусов со шляпой и кроликом. Я решила, пока и так сойдёт… Они продержат меня здесь достаточно долго, чтобы я поняла, кто главный, а кто нет, и тогда меня приведут к Королю, чтобы показать, какая я послушная собачка. Я окажусь достаточно близко, чтобы перерезать ему глотку. – Бабушка лучезарно улыбнулась, не скрывая ликования. – А потому у нас с тобой мало времени на разговоры, я должна рассказать историю, которая позволит тебе примириться с собственной судьбой. – Поджав губы, она изучила мои изуродованные щёки. – Хорошо, что ты погубила своё лицо. И не только потому, что это привело тебя ко мне, а ещё и потому, что красавицам редко удаётся сильная магия.

Я смотрела на неё и слушала, слова текли вокруг меня, будто я погрузилась в холодный пруд, и его вода качала меня, охлаждая разгорячённую кожу. Бабушкины глаза блестели, точно совиные, а её лицо было спокойным ликом луны.

– Теперь слушай меня. Прежде чем нас разлучат, я должна рассказать историю своего ученичества, чтобы ты узнала то, что знаю я, то, чему могли бы научиться вы с сёстрами, не свались Король на наши головы, словно камень, брошенный с горы. Раз уж так случилось, тебе придётся взять то, что можно взять с этой дряхлой развалины.

Девочка замолчала, сжав нежные губы и глядя в темноту глазами, окруженными тенями и паутиной из слов.

– Ты так внезапно умолкаешь, – уныло заметил мальчик, – словно упрямая черепаха, которая прячет голову в панцирь именно в тот момент, когда мне хочется услышать, что было дальше. Это сильно раздражает.

Девочка вяло улыбнулась, словно извиняясь, но нужных слов не нашла. Она аккуратно облизнула губы, вкушая последние крупицы запечённой голубки.

– Просто мне надо немного отдохнуть. Мы можем поспать час, а потом я продолжу. – Она покраснела до ушей. – Можешь лечь рядом со мной, если хочешь; по ночам здесь холодно.

Девочка устроилась в высокой траве, мальчик неуклюже улёгся рядом. Они долго не могли заснуть, дрожа от напряжения в присутствии друг друга, будто он не спал каждую ночь рядом с братом или сестрой, а она не проводила каждую ночь то в цветущей беседке, то в древесном дупле. Мальчик следил за тем, как ветер играет её волосами, словно тростником у реки, и, когда она наконец уснула, сам расслабился и задремал.

Но вскоре уже будил её, томимый желанием услышать историю, как бродяга в бескрайней пустыне жаждой.

Сказка Бабушки

Моё ученичество длилось много лет, и, чтобы рассказать тебе всё, не хватит времени, которое мы сможем провести вместе в этом тесном и тёмном подвале. Я поведаю тебе лишь об одной-единственной ночи – последней ночи, когда я ещё считалась ученицей, последней ночи детства. Истории вроде этой живут среди теней, в глубине-на-дне-глубины, куда солнцу нет хода.

Моя мать умерла во время налёта, когда я была совсем малышкой, а её мать умерла при родах. Поэтому меня было некому учить, никто не мог поделиться со мной секретами и указать моё место в племени. Когда я достигла совершеннолетия, меня отослали в соседний посёлок на телеге, груженной шкурами и драгоценностями, которыми тамошней ведьме заплатили за мое обучение и приют. В те времена мои волосы были густыми, рыжими и яркими, как степной пожар. Руки и ноги гладки и крепки, словно копыта, – я почти не замечала, что, пересекая широкую пустошь между деревнями, телега дребезжала и подпрыгивала.

Я прибыла на место. Моя наставница оказалась свирепой, красивой и жуткой. Турайя была очень строга: она не доверяла мне, чужачке, моим рыжим волосам, простому имени и, самое главное, моему упрямству. Целый год я была лишь её служанкой: подметала пол в хижине, полировала ножи, носила ей воду и чесала лошадей. Турайя не разговаривала со мной. Я спала снаружи, под звёздами, постель мне заменяла сухая трава. Только на второй год она позволила мне спать рядом с собой и начала моё обучение. Может, так и надо поступать с девочками? Не знаю. Я не была такой, когда растила тебя, Колчан или Ножны. Наверное, я просто оказалась слабее, чем моя старая наставница.

В первую же ночь второго года я лежала рядом с ней, напряжённая, ощущая запах плесени, который шел от её старой кожи, её острые локти и колени, её жесткие белые волосы, в свете угасающих углей костра казавшиеся почти того же оттенка, что и мои, как вдруг она, не глядя на меня, сказала:

– Слушай, Согнутый Лук, козочка моя. Посмотрим, сможешь ли ты научиться ещё чему-нибудь, кроме дойки яков…

Сказка Лошадницы

Открой уши свои, впусти в них небо.

В самом начале – до того, как вшивый и косматый козёл да одинокий батрак в своих грёзах увидели тебя, – существовало одно лишь небо. Оно было чёрным и огромным, каким и должно быть небо, в котором больше ничего нет. Но небо выглядело небом, только если на него смотреть искоса, а если взглянуть прямо – чего, конечно, никто не мог сделать, так как смотреть было некому, – оно представлялось длинным и гладким боком Кобылы.

Черна и огромна была Кобыла, какой и должна быть лошадь размером с целый мир.

Прошло много времени, и Кобыла прогрызла в себе дыру, по причинам, которыми ни с кем не поделилась. Дыра заполнилась светом тем же образом, каким дыра в тебе или во мне заполнилась бы кровью, а то, что получилось, называли Звездой. Таковы были первые, истинные дети Кобылы, созданные из её собственной плоти. И поскольку ей понравился свет и чьё-то присутствие, она прогрызла другие дыры, по форме напоминавшие Барсуков и Плуги, Оленей и Ножи, Улиток и Лис, Траву и Воду, и так далее, и тому подобное, пока Кобыла не заполыхала множеством дыр, и все они были Звёздами, и небо теперь не было таким уж пустым.

И вот дыры ожили, стали двигаться, как движемся мы с тобой, и одна, по форме напоминавшая Всадника, забралась на Кобылу верхом – и Кобыла сделалась полна и огромна, какой и должна быть лошадь размером с целый мир, и целый мир появился из неё, как жеребёнок, в потоке света и молока и чёрной, чёрной крови из самых тайных глубин неба. И трава, и реки, и камни, и женщины, и лошади, и новые Звёзды, и мужчины, и облака, и птицы, и деревья явились, танцуя, сквозь послед Кобылы и радостно плавали в её молоке, и тайная её кровь перестала течь, и весь мир был создан, и океаны омыли берега, и Кобыла лёгким галопом удалилась в дальние углы самой себя, которые лишь самую малость проглядывали сквозь пылающее поле её Звёзд. Там, на пастбище, которое ни ты, ни я не сможем вообразить, она мирно жуёт любимые Травинки-Звёзды.

А дыры, которые были Звёздами, всё ещё оставались полны света и бродили по небу, неуклюжие, словно трёхлапые собаки. Без Кобылы тьма была просто тьмой, а не боком, не шкурой, не тем, у чего есть запах, и соль, и шерсть. Разумеется, дыры испугались, ведь до той поры их ноздри ощущали запах кобылы, и сами они спиной чуяли её присутствие. Несколько дыр посмотрели вниз, на то, что вышло из Кобылы, прежде чем она их всех покинула, и подумали, что там не так страшно и темно, как в небе… Кроме того, там многое походило на них: барсуки и плуги, олени и ножи, улитки и лисы, трава и вода. И даже лошади, которые походили на Кобылу, какой они её помнили, только намного меньше и самых разных цветов.

Тогда, козочка ты моя чесоточная, стали они жить как мы с тобой, в то время как их не столь смелые братья и сёстры по-прежнему пребывали в небе и освещали им путь. И были они и учителями, и учениками, и матерями, и дочерями, и братьями, и дядьями, и брюзгливыми стариками. И ничего они не могли поделать с собой: их везде сопровождал свет, тот свет, который, как ты помнишь, был на самом деле не светом, но кровью Кобылы, пролитой в первые дни мира.

Стало быть, вначале кровесвет переполнял их до такой степени, что всё, к чему они прикасались, становилось серебряным и белым, – он сочился из них, словно пот, и всё им пропитывалось. Но время шло, света оставалось меньше, и они испугались, что потеряют то единственное, чем их наделила мать Кобыла. Ещё сильнее они боялись огромного тёмного неба, в котором не было матери, и не хотели снова покидать мир. И потому они начали прижиматься друг к другу, как цветы, растущие среди камней, и ушли в пещеры и холмы, реки и долины, как можно дальше от всех, и касались лишь себе подобных, потому что свет, перетекая из одного тела в другое, переливался и мерцал, но не утрачивался навеки.

Но хоть Звёзды скрылись от всех, вещи, к которым они прикасались, остались на прежних местах, полные света, который был кровью, и они излучали серебристо-белое сияние. И были эти вещи особенными, блохастик мой… Камни и растения передавали свет камням, лежавшим глубже, или семенам, а люди передавали свет детям, и он уменьшался в точности так, как когда Звёзды впервые трогали мир, истекая кровью. Вскоре никто уже не мог понять, к чему прикасались в первые дни, а к чему – нет. Свет был погребён под покровом тайны.

Но не исчез. Во многих вещах и людях он ещё мерцает глубоко внутри. И этот свет, моя неряшливая, охочая до молочка детка, и зовётся магией.

Сказка Бабушки (продолжение)

Я слушала её историю и думала о том, что она сладко пахнет кровью, молоком и шкурой, будто сама Кобыла, и я позволила себе по чуть-чуть придвигаться к ней. Той ночью она больше ничего не сказала.

Я росла под её хмурым взглядом много лет, как лоснящийся жеребёнок, училась искать мерцание внутри себя, управлять этим светом, силой, быть для неё уздой и удилами. Мир бежал подо мной, словно поле под янтарными копытами, и я чувствовала, как в моём теле пульсирует кровесвет, будто новая жизнь… А я многим помогла родиться, девочка моя, как под руководством Турайи, так и сама.

Свет собирался в моей душе, и я ликовала. Я училась превращать его в снадобья, заклинания и амулеты, выталкивать его из себя и придавать разные формы. Сколько ночей я провела с ней под открытым небом во время грозы, когда её волосы струились на ветру, как обезумевшие змеи, а руки обращались к разгневанным тучам, извергавшим молнии? Я изучала и то, в чём не было света: дороги животных и степные пути. Я узнала, как спасти жеребёнка, который застрял в утробе матери, как поймать и подоить косматых коров, что жевали траву в прериях. В молодости время летит быстро, я любила свою госпожу, и мне ещё многому предстояло научиться.

Но однажды ночью Турайя пришла ко мне в короне из лунного света и тьмы.

– Согнутый Лук, – прошипела она, – козочка моего сердца. Ты должна сейчас пойти за мной. Раз в жизни постарайся не задавать никаких вопросов.

Я открыла неугомонный рот, потом хорошенько подумала и закрыла его, взяла свой мешок и последовала за худой фигурой через длинный луг, окружавший деревню. Мы шли милю за милей, и её расплывчатый силуэт маячил впереди, так что я погрузилась в полудрёму, а небо и жестокий зимний ветер плавно скользили по моим щекам.

Через некоторое время мы подошли к исполинскому утёсу, который возник перед нами, будто огромный медведь. Ведьма притянула меня к себе и обняла, чего раньше не делала ни разу. Когда она отстранилась, её грубоватое лицо было влажным от слёз.

– Ты была моей лучшей ученицей. Я тобой горжусь. Но сегодня вечером мне нельзя идти с тобой. Я такого никогда не делала… у меня нет на это права. Оно есть только у тебя, и, останься в твоей семье хотя бы одна женщина, мы бы никогда не встретились. Если утром ты вернёшься в деревню, это будет означать конец твоего ученичества. Ты станешь полным колодцем: в нём будет достаточно серебряной воды, чтобы ты могла вернуться к своим людям, напоить их, указать путь и научить. Дальше будешь учиться сама, как все мы, до конца своих дней сами себе учительницы и ученицы, наставницы и подмастерья. Ты вернёшься, отягощённая знанием, и передашь его своему племени, и сила твоя будет расти, точно дитя, и ты проведёшь остаток жизни в труде. Но сначала ты должна пережить эту ночь и родиться заново. Тогда ты будешь готова, моя прекрасная, прекрасная дочь. Моя прекрасная козочка.

Её рот изогнулся в сердечной улыбке, сделавшись похожим на скимитар[1], и она указала на дыру, зиявшую в скале. Я неуклюже поцеловала её в щёку, заглянула в её сияющие глаза. Я решила, что спрячу свой страх, овладею им и войду в него, буду бродить внутри, пока он не исчезнет в моём тихом, спокойном нутре. Я отвернулась от Турайи, моей жизни с ней и юности, и вошла в пасть пещеры.

Вскоре я уже ничего не видела: тьма будто руками закрыла мои глаза. Я расчистила себе место на прохладной твёрдой земле, прислушиваясь к медленному и ленивому шуршанию летучих мышей где-то очень высоко. И стала ждать, скованная чернотой.

Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)

Краснеющее солнце освещало лицо Нож, её нос отбрасывал тень на шрамы, а глаза были глубоки и непроницаемы, словно заснеженные горы. Вокруг дома, тут и там, как цветы на лугу, стояли деревянные вёдра с водой из колодца, на её поверхности играли багровые и шафрановые блики, вторя полыхающему небу. Принц покачался на пятках, провёл рукой по густым чёрным волосам, увлажнившимся от пота. Встрепенулся, будто сбросив чары, и внимательно посмотрел на старую Ведьму.

– Ну, – выпалил он, – и что было потом?

Женщина издала сиплый смешок.

– Потом красавчик Принц вошел в хижину, потому что близилась ночь, и замесил тесто, чтобы мерзкая, уродливая Ведьма смогла испечь хлеб.

Принц, до сих пор умудрявшийся вести себя с достоинством, чуть не сорвался. И что же, теперь он должен трудиться на кухне у этого убожества, словно какая-нибудь судомойка? Леандр из Восьми королевств, Двукровный повелитель границ, сын Хелии Блистающей точно не станет печь мерзкий хлеб для тощей крестьянки в дрянном местечке. Да, он пообещал служить ей, но собирался делать это подобающим мужчине способом, сокрушая одних существ и спасая других. Хлеб не нужно было ни сокрушать, ни спасать.

Принц открыл свой благородный рот, чтобы кое-что сказать старухе, но её ледяной взгляд превратился в петлю вокруг его шеи и не дал вымолвить ни слова. Её зубы до жути ярко блестели между потрескавшимися губами и будто удлинялись, превращаясь в наползающие друг на друга ножи цвета слоновой кости. Через миг видение исчезло, но теперь Принц был убежден, что хлебопечение – самое достойное и приятное занятие, а замес теста, возможно, не сильно отличается от сокрушения.

Хотя ему пришлось согнуться, чтобы войти в хижину, там оказалось удобнее и просторнее, чем можно было предположить: в углу пламя лизало кривые поленья боярышника, вдоль стен выстроились книги в переплётах. Нож повернулась, когда он снял свои сапоги из отменной кожи.

– Уж прости за дверь. Мой народ всегда был низкорослым.

Пучки сушеных трав и некогда ярких цветов свисали с крючков на потолке, будто серые, красные и коричневые сталактиты. Он увидел увядшие цветы персика, покрытые пылью люпины, розы и связки грибов, похожих на розы, дягиль, трифоль, бурую водоросль, мать-и-мачеху, руту и просвирняк… на чём его невеликие, как у всех принцев, познания в ботанике закончились. Блестящие чёрные шкуры покрывали пол, точно осенние листья. Границы просторной главной комнаты отмечали развешенные повсюду отрезы необычных тканей ярких цветов, на полу были расставлены большие терракотовые вазы и загадочные сундуки с медными и серебряными замками, а также бесчисленные трости из самых разных материалов; массивный стол из полированного дерева громоздился возле очага. В целом Принц увидел именно то, что ожидал увидеть в жилище Ведьмы.

На столе виднелись куски только что замешанного теста и керамические горшочки с душистыми специями. Старуха взмахом руки указала на них и низкий стул. Сама она повернулась к большой железной плите, и её мускулистая спина закрыла то, что там готовилось, исходя паром. Воцарилась долгая тишина, которую нарушали тихие хлюпающие звуки: Принц одной рукой, медленно и неуклюже, замешивал тесто, не касаясь его раненой кистью, чтобы сочащаяся из неё кровь не запачкала хлеб. Обрубки пальцев почти не болели. Через некоторое время Нож, оторвав взгляд от плиты, потрясла седоволосой головой, как жеребёнок гривой, и произнесла, обращаясь к стене из неотёсанных брёвен:

– Знаешь, у тебя волосы матери, такие же длинные кудри, будто полосы коры. Только цвет другой.

В её грубоватом голосе звучала боль. Повернувшись, она подошла к столу с двумя глиняными чашками, в которых дымился зеленовато-желтый чай.

– Ивовая кора и дикая мята, – проворчала она, касаясь столешницы. Пламя очага чётко высвечивало её профиль. – И глаза у вас похожие, хотя не обошлось без твоего отца – он наделил тебя чернотой, в которой ничего не отражается.

У Принца перехватило дыхание, слова ринулись к его губам и умерли, задохнувшись на языке. Всё его тело будто боролось само с собой, и в какой-то момент он понял, что тихонько плачет, орошая солёными слезами хлеб, а его молодые плечи судорожно вздрагивают.

– Прошу, скажи, – взмолился он, – что ты знаешь о моей матери? Нет… не говори, ничего мне о ней не рассказывай. Никогда не рассказывай. – Принц вытер глаза грязным рукавом. – Говори мне о том, что случилось с твоей бабушкой в пещере, рассказывай старые сказки о Звёздах, в которые больше никто не верит, но не проси, чтобы я вспоминал мою мать.

Ведьма отхлебнула чая.

– Сидя в темнице, бабушка потёрла виски и выпила немного грязной воды из ржавого железного ковшика, который нам оставили. Я ждала терпеливо, как подобает хорошей ученице. Наконец она продолжила…

Сказка Бабушки (продолжение)

Разумеется, было темно. Такие вещи всегда начинаются в темноте. Я прислонилась к скале, чувствуя её влажноватую поверхность, вдохнула тяжелый воздух каменной утробы, что была темнее самой черноты.

Шли века. Или минуты.

Тени вокруг меня были плотными, с конечностями, а их тела имели вес. Временами я была спокойна и внимательна, будто сидела на гигантском лепестке иссиня-чёрной лилии, и её мясистая плоть изгибалась подо мной, настолько совершенная, что никакая часть меня не устояла бы перед желанием стать её частью.

И моё тело менялось, превращаясь в её угольно-сумеречное тело. Порой мне становилось холодно, я чувствовала себя одинокой и очень маленькой. Но я ощущала внутри непокорный огонёк, от которого исходило тепло, как от костра у ног. Его свет прошел сквозь меня, словно я была решетом из шелка, оставил чистой и непорочной в тишине пещеры. Я сидела, повернув руки ладонями кверху, пытаясь удержать изгиб темноты, похожий на свисающее брюхо цвета грозовой тучи, покрытое тёмными символами, живыми, дышащими, кружащимися в фиолетовой мгле, что приходит после заката.

Наверное, я почти уснула, как вдруг моё тело вспыхнуло и вздрогнуло, и в гематитовом воздухе появилось нечто. Сначала я не могла разглядеть ничего, кроме пятна, ещё более черного, чем чернота вокруг. Его края, излучавшие слабый свет, были границами некоей формы, очерченными жаром молнии, мерцающим послеобразом[2]. Я испугалась, внучка, конечно же я испугалась. Протиснулась в углубление, имевшееся в стене, и дрожала как новорожденный оленёнок.

В конце концов я разглядела длинную голову и струящуюся гриву, сияющие глаза, круглые, точно луны. Она казалась частью камня, частью ночи, частью того, с чем мне ещё ни разу не приходилось сталкиваться. Мои глаза закатились, кожа покрылась липким потом. Моё сердце билось так сильно, будто я проглотила колибри.

И вот фигура, обрамлённая белым огнём, сделалась ясной и чёткой.

Я мгновенно узнала изгиб её длинной чёрной шеи, гладкий круп и бархатистую шкуру, толстый хвост из тысячи кос, подметающий пол пещеры, дыхание, облачками вырывающееся из больших ноздрей, словно дымок из трубки: то была лошадь, превосходящая лошадей мечты, предвосхищавшая любые догадки о размере или надежды на красоту. Её уши, напоминавшие жесткие перья, достигали потолка пещеры и, подёргиваясь, вырезали на камне загадочные стихи. Её копыта ступали по беспорядочно разбросанным обугленным челюстям, лопаткам и грудным костям, похожим на скипетры.

Кобыла спокойно глядела на меня, изредка похрапывая и моргая добела раскалёнными глазами. Наступила тишина – такая же, как там, где тысяча зим сходятся у края вечных снегов.

Я по-прежнему не знаю, откуда взялась храбрость, из какого тайника во мне она выскочила, будто весело журчащий родник. Но я приподнялась на слабых ногах и протянула свою маленькую руку к существу, не замечая защитного круга из дребезжащих костей. Я погладила её нос и чело, не знавшее света… Внучка, я даже теперь не могу описать гладкость её плоти и лёгкость, с которой моя рука скользила по густой мерцающей шкуре. Её кожа была точно свежие сливки или тень ворона, летящего высоко в безлунной ночи. Она была красива и ужасна, дика и чиста. Её глаза врощались как солнца, а её огромное сердце громыхало напротив меня. Я припала лицом к её гриве, вдохнула запах дикой земли и горящего неба. Кроме неё, не осталось другого мира.

Внезапно, без предупреждения, громадная голова повернулась, словно распахнулась дверь, – и чёрная Кобыла вонзила в моё плечо полыхающие зубы, разрывая мышцы до костей. Мой беспомощный крик раскатился эхом по пещере, и кровь потекла из раны, словно река по красному каньону, тёплым потоком проливаясь на мои груди и руки. Я забилась, колотя руками по её боку, но зубы лишь глубже входили в мою плоть. Наверное, я потеряла сознание и, падая к её ногам, не ждала ничего, кроме смерти.

Придя в себя, я обнаружила, что снова лежу у скальной стены, вымокшая в собственной крови, как после ливня. Кобыла исчезла. Я залилась горькими слезами… Хотя она вонзила в меня свои зубы, мне их не хватало, я чувствовала себя пустой без их обжигающего света. Кобыла сделала то, что делала всегда, – прогрызла дыру в плоти, и теперь, когда она ушла, края этой дыры по ней тосковали. Её отсутствие заполняло пещеру, точно угасающее эхо.

На месте, где появилась Кобыла, возникло создание поменьше, в котором не было ничего внушительного или ужасного: оно сидело на задних лапах, и его глаза посверкивали в заново сгустившейся тьме. Увидев, что я ожила, существо прошло по земляному полу и остановилось прямо перед моим лицом. Это был красивый рыжий Лис с восхитительным пушистым хвостом. От него пахло жженой травой и медной стружкой, а по его шерсти пробегали зловещие ржавые искры.

К моему удивлению, Лис склонил свою любознательную мордочку и стал слизывать кровь с моей раны. Он закрыл блестящие глаза и трудился, делая грубые долгие и ужасно болезненные движения колючим розовым языком. Я прикусила губу и не всхлипнула, хотя прикосновение его шерсти к моей истерзанной коже вызывало агонию. Алый прилив постепенно отступил. Но маленький Лис не закончил со мной. Он открыл рот и довольно чётко проговорил:

– Прижми к ране немного желтокорня и корня одуванчика из твоего мешка, а сверху положи листья лавра, чтобы примочка держалась. Это поможет. Но важно полностью не останавливать кровотечение. Моя мать подготовила тебя, но кровь твоего тела тебе ещё понадобится.

Я безропотно повиновалась. Когда я закончила, Лис подался вперёд, чтобы понюхать моё плечо и проверить работу. Я внимательно следила за ним и, когда его голова наклонилась, быстро схватила его за поросшую жесткой шерстью шею. Хотя он забился в моих сильных руках и попытался укусить, я зашипела сквозь собственные острые зубы:

– Ты сейчас же расскажешь мне, что здесь происходит, Лис, или я сниму с тебя шкуру и засуну в мешок с лавром и корнем одуванчика быстрее, чем лев смог бы проглотить мышь.

Лис фыркнул и плюнул в меня, словно капризный ребёнок, но, потратив ещё какое-то время на сопение да ворчание и сообразив, что я не выпущу его шею из рук, ответил с уязвлённой гордостью:

– Ты, девчонка, не должна… трогать меня, ты не должна… набрасываться на меня или задавать мне… вопросы. Так нельзя! Но ты притронулась к Кобыле, а это тоже запрещено. Я лишь могу надеяться, что боль от её укуса была неимоверной. Она стерпела прикосновение твоих рук. Мерзость! Они такие грязные, ты такая грязная и тёмная, и ты прикоснулась к ней, прикоснулась ко мне!

Я осторожно отпустила его и отодвинулась, а он, разъярённый, начал тереть нос и шею и отчаянными движениями розового язычка мыть свою шерсть. Я улыбнулась, изображая храбрость, и кивнула, демонстрируя мнимую уверенность в своих силах.

– Лис, думаю, я вела себя хорошо и достаточно настрадалась, чтобы узнать, зачем я здесь.

Лис издевательски ухнул. Этот звук не слишком вязался с его изящной красновато-коричневой мордочкой.

– О, ты думаешь, что была… хорошей? Да? Ты думаешь, что страдала?! Ничего ты не знаешь, глупая коза. – Он встал на задние лапы. – Я Слуга Чёрной Кобылы. Ты мою мать… приласкала, дрянная девчонка. Она сотворила слова, но не говорит; она приносит мечты и видения, но не спит; она поглощает бурю, но ничего не знает о дожде или ветре. Я говорю за неё; я ей… принадлежу. Это не было испытанием, человеческое дитя; оно тебе ещё предстоит. Боль – не испытание. По мне, ты уже всё провалила: посмела тронуть ту, что несёт Луну в своём брюхе, ту, что ожеребилась Звёздами в Начале Мира. Но она стерпела твои нечистые руки на своём теле и благословила тебя своими священными зубами, так что где-то в тебе должно быть то, что родилось в ней.

Лис раздраженно потоптался на месте и уставился на меня с мольбой во взгляде.

– Зачем, ну зачем ты это сделала? Зачем тебе понадобилось гладить её, словно она твоя лошадь, твой домашний зверёк? Ох, мать моя, уж не собиралась ли ты на ней прокатиться?! Даже… даже я не удостоился разрешения прикоснуться к ней за все годы службы, ни разу… Ужасное дитя, почему ты не держала свои руки при себе?

Лис снова придвинулся ко мне. Превратившись в багровую вспышку, он жестоко полоснул меня когтями по левой груди, рассекая плоть, как спелую сливу. Я могла бы поклясться, что слёзы блестели в его чёрных глазках, золотой шерсти и усах.

– Вот тебе, – прорычал он, – это за твоё преступление: моя отметина. Я Слуга! Я иду подле Кобылы; я пил её молоко и охотился с нею! Я жевал маленькие Травинки-Звёзды сотнями и тысячами вместе с нею! И это я не буду исцелять!

Теперь маленький зверь, поднявший шерсть дыбом, по-настоящему меня испугал; в темноте раздалось наше учащённое дыхание. Я прижала руку к новой ране, кровь сочилась сквозь сомкнутые пальцы. Лис будто пришел в себя, его шерсть улеглась.

– Я уже половину отпущенного тебе времени растратил, маленькая идиотка. – Он возвращался к ритуалу, сверкая глазами. – Но ты не пройдёшь испытания, так что вряд ли это важно. Иди вперёд, дитя мерзости, во вторую пещеру, что зовётся Пещерой Волков, а оттуда – в Пещеру Семи Спящих. Там и ждёт тебя испытание. Пройди три пещеры и стань взрослой женщиной. Или умри в одной из них. Помни, боль – не испытание. Знаний недостаточно. Многие были здесь до тебя, малышка, и никто из них никогда не рассказывал о том, через что прошел. Это запрещено. Ты можешь взять с собой только собственное тело, мешок останется здесь. Иди, с тобой благословение Кобылы. И исполни свой долг, если негодница вроде тебя на такое вообще способна.

Лис ещё раз клацнул острыми как иголки зубами в моём направлении и, направившись к дальнему концу пещеры, прошел сквозь каменную стену и исчез, будто его и не было. Из раны ещё шла кровь; хотя немного листьев и порошков из моего мешка помогли, на платье осталось тёмное пятно. Я пригладила волосы, встала, чуть увереннее держась на ногах, и попыталась разглядеть проход во вторую пещеру. Там, где исчез Лис, взмахнув красивым хвостом, у самого пола в скале появилась маленькая дыра цвета свежей крови. Мне с трудом удалось бы протиснуться сквозь неё. Я подошла ближе, внушая себе, что спокойна, как отблеск лунного света на перьях журавля.

Девочка говорила, держа большие глаза закрытыми, так что её веки и покрывавшая их мозаика казались тёмными лилиями на поверхности бледного пруда. К небесам летели изумрудные песни лягушек, и совы пели в мерцающих прибрежных зарослях, сидя на чёрных ветвях, укутанные в фиолетовое дыхание цветов палисандрового дерева. Голос рассказчицы становился то громче, то тише, в такт этим мелодичным звукам. Девочка отпила вина из фляги и провела пальцами по выгравированному на ней узору. Ветер шевельнул её волосы, как лепестки на поверхности воды.

Несмотря на отдых, её голос снова заставил мальчика погрузиться в неглубокий сон. История то и дело вторгалась в его разум, будто игла, за которой тянется шелковая нить. Его голова лежала у девочки на коленях, и она, продолжая рассказ, погладила его мягкие тёмные волосы – сначала робко, а затем с нарастающей нежностью. Звёзды в вышине горели, точно свечи во Дворце. Луна была высоко – полная, как парус на ветру; она спокойно продвигалась сквозь валы синих туч, рассекая их пенистую сапфировую плоть мерцающим плугом. Тени длинными минаретами упали на сады, дворы, лимонные деревья и оливы, акации и ползучие лозы, на бело-желтые, как кость, лилии и спящий Дворец. Голос девочки был словно шелест тростника на тёплом ветру, заблудившегося в лабиринте мощёных дорожек.

Сказка Бабушки (продолжение)

Я опустилась на корточки, втиснулась в дыру, и гладкая скала начала таять на глазах, становясь грязью, как лёд превращается в воду. Я, еле дыша, под гнётом скользкого камня ползла на животе, будто земляной червяк, а сверху на меня капала жидкая грязь. Я говорила себе, что грязь – это всего лишь грязь, что я её не боюсь и что любая дыра где-то заканчивается. Тем временем грязь забила мой рот и нос, залепила глаза. Я чувствовала вкус земли и не видела ничего вокруг.

Но я выбралась – в конце концов мы всегда выбираемся – на другую сторону, ещё в одну пещеру с таким же земляным полом. Было слишком темно, чтобы разглядеть, где она заканчивается, но скальные стены сужались кверху, превращаясь в узкую щель, сквозь которую лился лунный свет, и откуда-то издалека доносились отголоски ласкового дождя.

Я должна была всё понять в тот самый момент, когда мои ноги коснулись пола. Я слышала бурю, разразившуюся ужасно далеко; как с толстых сосновых иголок падают капли, трава пьёт воду, грибы всасывают её и мхи пропитываются ею. Серебристый, слегка мерцающий отблеск дождя на сочных зелёных листьях и липкий запах отсыревших, гниющих цветов звучали в моих ушах, как бубенчики на лошадином седле. Но круп небесной кобылы, видимый через отверстие в потолке пещеры, был чист и полон ярких суровых звёзд.

Дождь не тревожил небо надо мной, потому что шел где-то очень далеко. Но мои уши и нос чуяли его, как лезвие ощущает молот, высекающий искры. Я быстро обежала полутёмное помещение, изучая его и пытаясь вынюхать испытание до того, как оно бросится на меня из засады. Я должна была всё понять… Но тыкать влажным носом в дальние углы пещеры казалось столь же естественным, как и передвигаться лёгким галопом, вздыбливать шерсть и щёлкать челюстями в темноте.

Я искала вторую дверь, но её не оказалось, хотя часть обращенной ко мне скалы была на удивление отполированной и имела глубокий янтарный цвет; в ней отражалось помещение, залитое лунным светом, и я сама. Я увидела нечто серо-белое, когда проходила мимо, и резко остановилась: сердце трепыхнулось в груди, комок подступил к горлу. Это было мое отражение в камне.

С блестящей стены пещеры на меня глядел очень большой и красивый серый волк. Длинные косматые уши подёргивались, язык вывалился между пугающе свирепыми зубами. Мои чёрные глаза поблескивали, а шерсть была цвета теней, отбрасываемых на воду луной, – цвета звёзд, всех оттенков мерцающего бледного серебра, от камня до снега, – от сильных ног до кончика моего необычайно длинного и горделивого хвоста, который с величественной тяжестью опускался на земляной пол.

В общем и целом, внученька, выглядела я прекрасно. Я завыла, чтобы услышать свой голос, который отразился от стен, будто стрела от зелёного дерева. Он был такой громкий, что я подпрыгнула от неожиданности. Но, кроме меня, вокруг по-прежнему никого не было. Я прошлась туда-сюда, словно раньше мне не приходилось передвигаться всего на двух ногах. Казалось, нет ничего более естественного, чем моя новая пружинистая поступь, умение держать равновесие с помощью хвоста, прикосновение цепких когтей к незаметным корням и камням. Быстрый глухой перестук новых лап отправил в небытие смешные воспоминания о том, что я когда-то была девчонкой и спала в мягкой постели. Мои мысли стали волчьими, меня обуяло желание вырваться в ночь, на охоту, припустить на сильных лапах через поля. Мою душу заполнили воспоминания о том, как я со всех ног бегу по пушистому снегу со своей стаей, выкармливаю красивых серых щенков в тёплом логове, выслеживаю зайцев и оленей в зелёных горах, забираюсь на фермы, где полным-полно жирных свиней и беспомощных весенних ягнят. Я была безмолвной и свирепой, знать не знала о бесконечных подметаниях пола в хижине и чистке очага. Вообще, что такое «хижина»? И что такое «очаг»? Я с большим трудом вспоминала собственное имя, а потом – то, что оно у меня когда-то было и что значит «имя». Я будто погрузилась в сон, накрывшись тёплым одеялом, которым стало волчье тело. Ведь я устала, понимаешь, так устала…

Ты должна понять, Нож моего сердца: случившееся со мной изменило не только тело, но и разум; это поглотило меня без остатка, вобрало в себя.

Ночь всё длилась и длилась, но ничего не происходило. Поэтому я, свернувшись в клубок мерцающей шерсти посреди пещеры, уснула, затерялась в черноте бесконечной ночи и снах, где я охотилась и ела, всё время ела.

Вспоминая об этом теперь, я думаю, что вряд ли спала – волкам нет нужны слишком долго дрыхнуть. Я проснулась внезапно, хотя ни один звук меня не потревожил, и увидела три высокие фигуры на почтительном расстоянии.

Первой стояла белая волчица со скошенными ушами и нежными глазами цвета дождя. Её мерцающая шерсть была синеватой, как новая луна среди заснеженных ветвей, хвост медленно колыхался, словно поток льда, рисуя узоры на земляном полу.

Вторым был волк – чёрный как ночь в разгар зимы, с глазами, подобными грозовым тучам, в которых сверкают молнии, с шерстью густой и темной, словно глубины горного озера.

Третья блистала всеми оттенками золота, как я – всеми оттенками серебра, от белизны яростного огня до тёмной бронзы; цвета перетекали, сливаясь друг с другом, точно жидкое пламя. Даже в её глазах искрилось и мерцало золото.

Во рту у меня совсем пересохло, я даже сглотнуть не могла. Понадобилась вся моя новообретённая волчья сущность, чтобы не ринуться прочь от страшных ликов. Я боролась, цепляясь за остатки разума и своё человеческое «я», погребённое под внешностью волка.

Фигуры заговорили в унисон, их удлинённые морды выговаривали слова странно, но красиво, с какой-то рычащей нежностью:

– Добро пожаловать, юная псица. Кого из нас ты выберешь?

Я попыталась заговорить, но не смогла: лишь заикалась, задыхалась и взвизгивала. Моя шелковистая морда с кинжальными зубами не смогла изречь ни слова, а серебристый лоб покрылся морщинами от усилий.

– Дитя, – сказала белая волчица, и голос её был ветром с гор, доброжелательным и сладким, – ты должна выбрать. Если не можешь говорить, подойди к одной из нас и прикоснись к шерсти носом. Мы ведь волки и не слишком высоко ценим слова.

– Она не понимает, сестра, – вмешался чёрный волк, и говорил он так, словно рубил молодые деревца бронзовым топором. Он обратил ко мне раздраженный и горделивый взгляд и произнёс так медленно, словно я была очень тупой и упрямой лошадью: – Проводник, юная псица. Ты должна выбрать одного из нас своим проводником. Ты должна знать, как делать такие вещи.

Чёрный зверь фыркнул – ему явно было скучно продолжать.