Введение

Мумии, гробницы и удивительные сокровища, хранящиеся в них, – эти образы сразу возникают в сознании при слове «египтология». Наш рассказ – о Древнем Египте и о том, что происходило, когда люди умирали в этой стране тысячи лет назад. О том, как они представляли себе жизнь после смерти, и о том, как хоронили умерших. Многие знают, что в то время подготовка к похоронам самых богатых и важных египтян была весьма основательной, не говоря уже о правителях страны – фараонах. Порой для покойников сооружались тщательно спланированные, богато украшенные усыпальницы, спрятанные от посторонних глаз с невероятной изобретательностью. История открытия этих древних захоронений почти настолько же захватывающая, как история самих руин. Множество исследователей, археологов, а нередко и мародеров пытались добраться до них. Кого-то питало желание разгадать загадки далекого прошлого, кто-то мечтал открыть для людей древние произведения искусства, а кто-то просто хотел быстро разбогатеть, раскопав редкие сокровища.

Эта книга – о гробницах выдающихся людей Древнего мира: Имхотепа, Нефертити, Александра Македонского, Клеопатры и других. Время сохранило их имена в древних текстах, иероглифах и письменах на разных языках. Они высечены на стенах храмов, написаны на папирусах и других артефактах, найденных в гробницах того времени, встречаются в исторических трудах классических авторов и в более поздних произведениях. Сама возможность обнаружить места упокоения, а может, и останки этих знаменитостей древности вдохновила многих историков и археологов на экспедиции в египетские пустыни, полные руин. Наш рассказ о том, с чем столкнулись эти археологи, и о том, возможно ли в принципе найти гробницы, которые они так мечтали раскопать.

Многие считают, что люди, населявшие Древний Египет, были просто одержимы смертью. Но на самом деле они не заслуживают такой репутации. Скорее всего, это заблуждение вызвано неверной интерпретацией археологических находок.

На Западе интерес к древнему прошлому Египта начал расти в XIX веке, после вторжения Наполеона в 1798 году. К тому времени многие памятники были наполовину занесены песком или скрыты под более поздними постройками. Впрочем, обнаружить их было не так уж и сложно. Наполеон привез с собой целую команду ученых и исследователей, которые составили подробный отчет о найденных древностях. Этот труд известен как Description de l'Egypte, он был издан в нескольких томах в период с 1809 по 1829 год. На тот момент археологические редкости уже вывозили из страны: ко времени открытия Британского музея в 1752 году в его коллекции насчитывалось около 150 предметов, найденных в Египте. По мере того как в музейной и аристократической среде рос интерес к таким вещам, проводились все новые и новые раскопки. Одним из первых западных путешественников был Джованни Баттиста Бельцони. Этот итальянец долгое время работал в цирке силачом, после чего перебрался в Египет, где поступил на службу к британскому вице-консулу Генри Солту. Бельцони стоял у истоков исследования египетских руин и сделал множество открытий. В частности, он раскопал гробницу Сети I в Долине Царей, а также был первым, кто вошел в пирамиду фараона Хафры в Гизе после тысячелетнего перерыва[1].

Найденные гробницы таили в себе такое количество редчайших древностей, что моментально привлекли к себе внимание общественности. Почти сразу стало очевидно, что древние египтяне верили в существование загробного мира и были в высшей степени обеспокоены тем, чтобы оказаться там после смерти. Это подразумевало совершение сложных ритуалов, и необходимые для таких таинств предметы сразу же вызвали интерес европейских коллекционеров.

Переход в иной мир воспринимался как путешествие. Список того, что умирающий должен взять с собой, мог быть практически бесконечным и ограничивался, похоже, лишь финансовой состоятельностью покойника и его родственников. Но самой важной считалась подготовка места для захоронения тела. Те, кто мог себе это позволить, строили монументальные гробницы для своих бренных останков.

Самые ранние египетские захоронения, относящиеся к додинастическому периоду, представляли собой всего лишь неглубокие ямы, закрытые сверху небольшими песчаными курганами. В них помещалось тело умершего, обернутое козьей шкурой или тканью. Рядом с телом укладывались различные вещи, принадлежавшие усопшему. Чаще всего это были гончарные изделия, гребни из слоновой кости, таблички с надписями и в некоторых случаях керамические фигурки. Со временем гробницы стали приобретать более строгую прямоугольную форму, а количество вещей увеличивалось. Склепы знатных людей стали выкладывать из глиняных кирпичей, а иногда разделять на два отдельных помещения. Захоронения царей I династии находятся в Центральном Египте, в Абидосе. Они представляют собой квадратное углубление в грунте, выложенное кирпичом. В центре этого углубления сооружалась камера из дерева. С трех сторон ее окружали комнаты для вещей. До конца не выяснено, как гробница выглядела с поверхности, но, вероятнее всего, ее покрывал невысокий курган. На нем водружали стелу из двух камней, на которой было высечено имя покоящегося там царя.

Постепенно похороны высокопоставленных египтян становились все более пышными. Количество камер росло, и их наполнение увеличивалось. Стали возводиться большие погребальные конструкции прямоугольной формы, достигавшие 10 м в высоту. Такие конструкции известны как мастаба, это арабское слово означает деревянную скамейку, стоявшую во дворе или комнатах почти каждого египетского дома[2]. Чаще всего мастаба изнутри засыпана щебнем, но в некоторых сохранились отдельные комнаты. Как и подземные помещения, они предназначались для погребального инвентаря. Иногда в мастабе располагался алтарь, где скорбящие по усопшему могли оставлять подношения для него.

В начале правления III династии был сделан важный шаг в развитии погребальной архитектуры. Гробница первого царя династии Джосера находилась под землей, а сверху ее накрывала квадратная платформа, на которой располагались платформы меньшего размера. Уложенные по уменьшению, они образовывали ступенчатую пирамиду – первый пример треугольной конструкции, столь характерной для архитектуры Древнего Египта. Это строение стало поистине революционным еще и потому, что до него нигде в мире не было создано ни одной монументальной конструкции из камня. Ступенчатая пирамида представляет собой часть большого архитектурного комплекса, включающего не только погребальные постройки, но и культовые сооружения, предназначавшиеся для поклонения царю и поддержания его души в загробном мире. Последующие правители старались всячески модифицировать конструкцию пирамид. Их придворные архитекторы изобретали новые способы сделать их более высокими и совершенными. Высшей точкой развития инженерной мысли стала самая большая пирамида – Великая пирамида в Гизе, возведенная во время правления царя Хуфу из IV династии[3].

Пирамиды предназначались исключительно для фараонов. Египтян, не входивших в царскую семью, в то время по-прежнему хоронили в мастабах, которые тогда строили полностью из кирпича и искусно украшали всевозможными барельефами. Во времена IV династии гробницы выдалбливали прямо в скальном массиве вдоль обрывистых берегов Нила.

В период Древнего царства (III, IV, V и VI династии) захоронение в пирамиде оставалось исключительной привилегией фараонов. С VII по XI династию в этой практике по какой-то причине был сделан перерыв. При фараоне Ментухотепе II Небхепетре из XI династии традиция вернулась и продолжилась до XIII династии.

Форму пирамиды имеют несколько захоронений правителей XVI и XVII династий, находящиеся в Тебесе[4]. Однако во время правления XVIII династии произошло важное изменение, нашедшее отражение в одной из характерных черт Нового царства. Начиная с правления женщины-фараона Хатшепсут или даже раньше, царей стали хоронить в новом некрополе – Долине Царей, расположенной в гористой пустыне к западу от Тебеса. Вероятно, это самое известное кладбище в мире. Усыпальницы фараонов выдолблены в скальной породе. Каждая представляет собой один или несколько туннелей, вдоль которых расположены различные помещения. Их стены щедро украшены барельефами с изображениями сцен загробного путешествия фараона. Некоторые гробницы были оставлены незапечатанными, но большую часть обнаружили только в XIX и XX веках. Самой известной находкой археологов стала гробница Тутанхамона, которую открыл Говард Картер в 1922 году.

Гробница Тутанхамона и все невероятные сокровища, с которыми его захоронили, была нетронута и предстала перед археологами в том виде, в каком древние египтяне ее оставили. Более ранние захоронения, в особенности царские, помечались самыми заметными указателями из возможных – пирамидами. В отличие от них, гробницы Долины Царей изначально задумывались так, чтобы, запечатав, их было невозможно обнаружить. Они расположены вдали от цивилизации, в месте, которое было бы абсолютно пустынным, если бы кладбище не разместили именно там. Никто не мог увидеть гробницы. Даже просто попасть в Долину было довольно затруднительно. Не было такой причины, по которой кто-то мог случайно оказаться в горах, рядом с царским кладбищем – если, конечно, этот человек не принадлежал к администрации некрополя. Однако уникальность и сенсационность открытия Картера заключалась не только в том, что он сумел обнаружить гробницу Тутанхамона, но и в том, что он нашел ее в совершенно нетронутом виде. Древние египтяне уделяли большое внимание тому, чтобы спрятать гробницы от посторонних глаз. В большинстве случаев им это не удавалось, хотя их усилия привели к существенному развитию погребальной архитектуры. Почти в каждом найденном захоронении до археологов уже побывали грабители (еще во времена фараонов или совсем недавно).

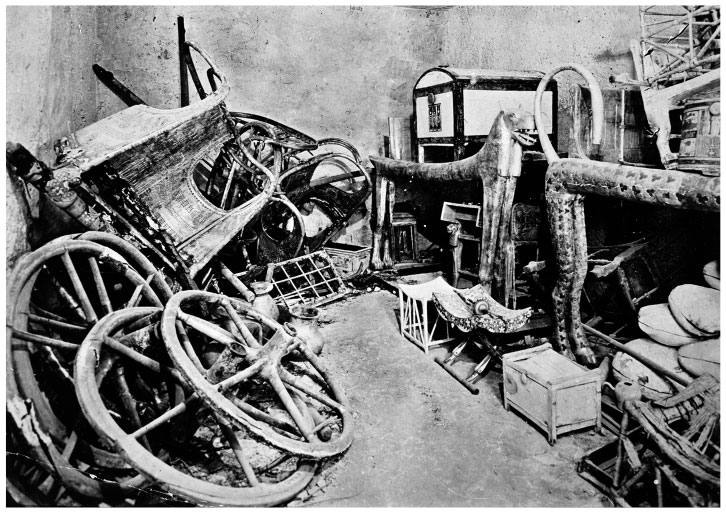

Южная часть передней комнаты гробницы Тутанхамона сразу после ее вскрытия

Источник: Historica Graphic Collection/Heritage Images/Getty Images

Но что, если древним все-таки удалось замаскировать гробницы своих самых почитаемых сограждан так, что мародеры не добрались до них и по сей день? Быть может, поэтому некоторые гробницы до сих пор не найдены? Если это так, то, может, наконец пришла пора археологам, а не расхитителям древностей первыми оказаться у их дверей?

Одновременно с развитием архитектуры погребальных сооружений формировался и обрядовый канон, связанный с проводами усопшего в загробный мир. Прежде чем поместить тело в гробницу, его обрабатывали особым образом, чтобы время было над ним не властно. Тело очищали, бальзамировали, украшали драгоценностями и амулетами, защищавшими его от злых духов. Затем обертывали льняными бинтами – этот процесс известен как мумификация. В целях очищения из тел извлекались некоторые органы, в частности желудок, легкие, печень и кишечник. Все это консервировалось и хранилось отдельно в четырех сосудах, которые принято называть канопами. Это название закрепилось за ними вследствие ошибочного предположения, что такие сосуды предназначались для ритуального поклонения герою мифов Древней Греции Канопу. Мумию помещали в деревянный гроб, а иногда в несколько гробов, вставленных друг в друга. Мумии богатых египтян хоронили в каменных саркофагах.

Несколько ушебти из гробницы Третьего переходного периода. Во главе каждой группы рабочих стоит десятник

Источник: Gianni Dagli Orti/REX/Shutterstock

Похоронные обряды включали в себя различные воскрешающие и оживляющие ритуалы, проводимые жрецами. Человека хоронили вместе со всей мебелью и разной утварью, которой он пользовался в этой жизни и которая могла понадобиться ему в следующей. В огромном количестве всевозможных сосудов и кувшинов хранились еда, напитки, масла, мази и благовония. Покойного даже сопровождала целая команда помощников в виде фигурок, называвшихся ушебти («ответчики»). Согласно своему символическому предназначению, ушебти должны были выполнять различные задания усопшего в загробном мире. Обеспеченных покойников снабжали полным набором фигурок – по одной на каждый день года; каждые десять статуэток имели своего рода начальника. Таким образом, всего около 400 ушебти должны были помочь умершему обустроиться в той части царства мертвых, которая называлась «поля Иару» и представлялась в виде бескрайнего тростникового поля. Эта пасторальная картина, очевидно, соответствовала самым прекрасным пейзажам, которые можно было встретить в Древнем Египте.

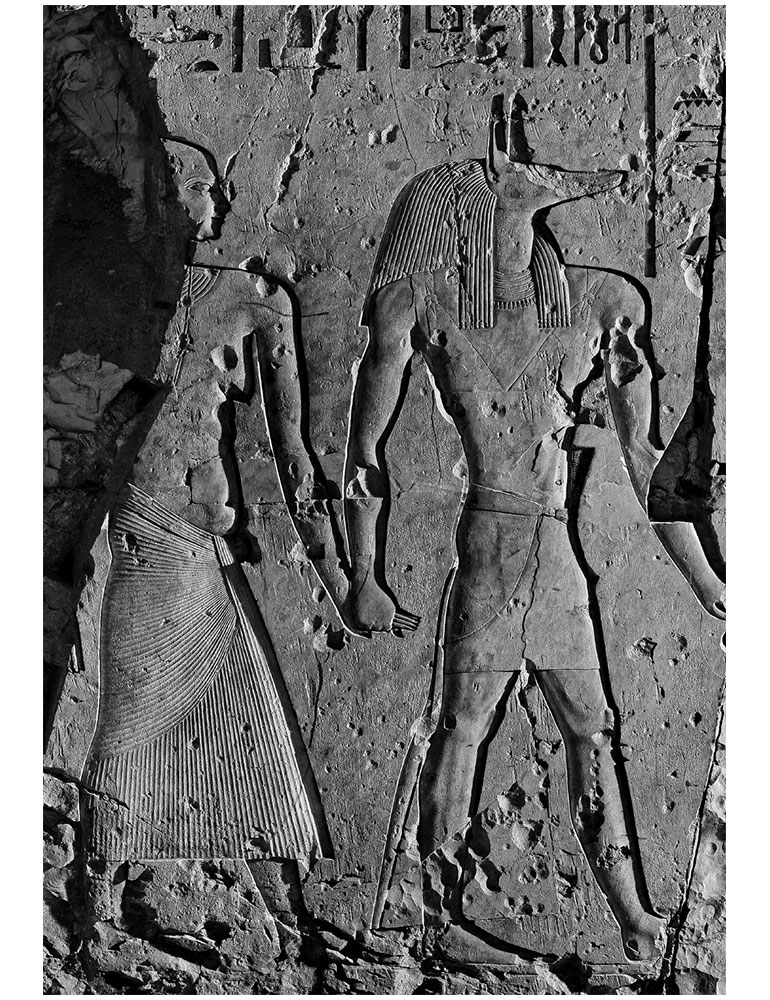

Шакалоголовый Анубис берет за руку усопшего по имени Харва и сопровождает в загробный мир (гробница ТТ37)

Источник: © Associazione Culturale per lo Studio dell’Egitto e del Sudan ONLUS. Photo Alessio Corsi

Большинство предметов погребального инвентаря, в частности саркофаги, а нередко и стены гробницы, были искусно декорированы. На них наносились надписи, содержавшие имена и титулы усопшего, иногда это были отдельные сведения о его прижизненных свершениях или список ближайших родственников. Остальные элементы декора, как текстовые, так и пиктографические, рассказывали о путешествии в мир мертвых, предстоявшем умершему. Вероятно, египтяне верили, что подобные вещи становятся более реальными, если находят выражение в текстах, картинах или скульптурах. Все предметы, помещавшиеся в гробницу, были мастерски изготовлены из лучших материалов и стоили своим авторам немалых усилий. Египтяне не скупились, поскольку видели в этом вполне функциональный смысл. Частично он заключался в увековечении памяти усопшего, в том, чтобы сохранить воспоминания о нем в сердцах его близких. Но еще более важным было стремление воскресить покойника и обеспечить ему вечную жизнь в загробном мире. Египтяне не были одержимы смертью, скорее наоборот – их интересовала жизнь. В особенности жизнь загробная, которую они представляли как в известной степени идеализированную форму нашей реальности.

Первая ассоциация, которая возникает у современных людей в связи с Древним Египтом, – это мумии, мрачные гробницы и разлагающаяся плоть, что в большей степени указывает на одержимость современного общества трупами, кровью и всем подобным. Несмотря на столь расхожее в наши дни восприятие египетских мумий, древние египтяне относились к ним совершенно иначе. Они видели в них в первую очередь омоложенных людей в полном расцвете сил. Сцена, изображенная в гробнице человека по имени Харва, жившего в Тебесе в VII веке до н. э., прекрасно иллюстрирует это утверждение. Шакалоголовый бог Анубис, руководящий процессом мумификации, ведет Харву за собой, держа за руку. Харва показан как старый человек с отвисшим животом и грудью, что символизирует его долгую и счастливую (то есть сытую) жизнь. Рядом с этим барельефом изображены ритуалы, проводимые над мумией и призванные подготовить тело к переходу в потусторонний мир. Ниже изображена сцена, на которой Анубис снова ведет за собой Харву, но теперь он выглядит омолодившимся: обрюзгшее тело исчезло и вместо него мы видим стройную фигуру сильного юноши. Вот как египтяне представляли себя после смерти. А вовсе не как отвратительных монстров, ползающих по гробнице в поисках жертвы.

Жители Древнего Египта действительно вкладывали много энергии и материальных средств в то, чтобы снабдить своих покойников всем необходимым для жизни после смерти. Но это не единственная причина, почему археологам удалось найти такое невероятное количество артефактов. Захоронения устраивались в основном в отдаленных областях, занятых пустыней, а не в плодородной долине Нила, где проходила повседневная жизнь египтян. Сухая, безжизненная пустыня была идеальной средой для сохранения любого материала, особенно органического. Например, дерева, которое очень быстро сгнило бы в более влажных условиях приречной территории. В этой пустынной зоне располагаются почти все гробницы, обнаруженные путешественниками, исследователями, коллекционерами и археологами. Они искали древние руины, а нашли несметные богатства и выдающиеся по своей красоте произведения искусства.

По мере того как рос интерес к Древнему Египту, становилось очевидно, что песок хранит в себе бесчисленные находки, стоит лишь копнуть чуть глубже. Наверное, исследователям того времени казалось, что прямо у них под ногами лежит в буквальном смысле слова бездонное хранилище всевозможных сокровищ. Уму непостижимо, сколько исследовательского материала находилось в близком доступе еще в начале XIX века! Достаточно вспомнить, что раскопки тогда разрешалось проводить абсолютно всем. Отдельные ученые, конечно, обращались к правительству за разрешением на исследования, но и без каких-либо документов из-под песка извлекались огромные массы материала. Многие раскапывали древности просто для себя, при этом немалое число копателей делало это с целью продажи: на египетских находках можно было весьма неплохо заработать. На протяжении десятилетий только единичные исследования были зафиксированы в виде официальных отчетов. По сей день никто не знает, какие открытия были возможны на материале раскопок тех лет, а также где именно и в каком археологическом контексте они проводились. Ясно одно: громадная часть всего разнообразия найденных предметов предназначалась для ритуалов, связанных со смертью и похоронами, или была обнаружена на кладбищах или внутри гробниц, что способствовало убеждению, будто древние египтяне были одержимы смертью.

Извращенная стараниями Голливуда мифологизированная версия истории Древнего Египта продолжила свою жизнь в массовом сознании. Однако начиная со второй половины XIX века внимание археологов переключилось на поиски не только красивых предметов, но и фактической информации о том, как была устроена жизнь в древние времена. Исследователи вкладывали много сил в свою работу, совершенствовали технику раскопок и в результате пришли к пониманию, что сохранились не только кладбища, но и поселения древних египтян, включая крупные города. Это дало возможность получить материальные свидетельства их повседневной жизни и дополнить картину, созданную на основе погребального искусства.

При этом раскопки поселений для ранних исследователей представляли гораздо большую сложность, чем исследования гробниц. Жилые помещения, как правило, строились из саманного кирпича, который не мог сохраниться так же хорошо, как, например, каменные стены храмов и гробниц. И причина заключалась не только в его относительно коротком сроке службы, но и в том, что в XIX веке кирпичная кладка обычно разрушалась при раскопках как не имеющая археологической ценности. Многие древние постройки были разрушены при расчистке храмов в центре Луксора. Вокруг храмового комплекса, сделанного из камня, древние египтяне постепенно выстроили город. Однако многовековая история жизни горожан за очень короткое время была безвозвратно утрачена, поскольку власти хотели как можно скорее добраться до храма эпохи Нового царства. Ситуацию усугубляли окрестные фермеры, использовавшие древние кирпичи в качестве удобрения. Ну и наконец, руины многих поселений были банально поглощены Нилом, чье русло изменилось с тех пор, как их построили. Ранее они располагались совсем близко к реке, чтобы их жители могли использовать ежегодный разлив для орошения и обогащения почвы.

Раскопки крайне тяжело вести даже в уцелевших городах. На одной территории люди жили десятки, сотни лет и периодически перестраивали дома, адаптируя их к своему времени. Многие современные египетские города стоят на месте древних поселений. С одной стороны, поразительно, как долго существует жизнь на этой земле, а с другой – в таких условиях очень сложно докопаться до древних слоев. Более того, даже с относительно доступными городскими руинами археологам работать непросто, ведь отделить стены более ранней постройки от построек позднего периода не так-то легко, тем более если останки зданий перемешаны со строительным мусором и обломками камней. На первый взгляд археологические находки, обнаруженные в руинах жилых домов, выглядят не так многообещающе, как сокровища усыпальниц. Чаще всего, пожалуй, там можно наткнуться на обычные черепки от разбитых горшков. Однако эти невзрачные осколки имеют исключительное значение для археологов. За все время исследований ученые накопили огромную базу данных относительно формы черепков и материала, из которого они сделаны. Эта информация позволяет установить возраст осколка, а следовательно, датировать археологический контекст всей местности.

Часто древнеегипетские поселения выглядят как ничем не примечательные пространства из песка и глины. Вряд ли во времена первых раскопок их считали перспективными для исследования объектами. Но анализ находок из этих поселений выступает основным методом воссоздания образа жизни обычных людей того времени. Примером может служить работа сэра Флиндерса Питри, которого часто называют отцом археологии. В 1883 году он провел первые раскопки поселения Танис в дельте Нила (к нему мы вернемся в главе 5). Эта местность была уже хорошо известна благодаря храму и множеству монументальных скульптур, рассеянных в его окрестностях. Однако Питри гораздо больше интересовал город, когда-то окружавший храм. Ученый не только осознал важность изучения подобных поселений, но и разработал технологию, позволявшую обнаружить в них новый археологический материал. У него хватило настойчивости собрать этот материал, проанализировать, задокументировать результаты и опубликовать на их основе множество научных статей. Эти работы дали возможность по-новому взглянуть на историю Древнего Египта. Сейчас, в XXI веке, фокус внимания исследователей в очередной раз смещается. Гробницы позволили нам уловить колорит, саму суть жизни в Древнем Египте; города и поселения раскрыли ее в более широкой перспективе. При огромной поддержке специалистов из других областей, в частности геологов, мы начинаем углублять наше представление о том, что окружало древних людей и как это окружение влияло на их жизнь.

Многие археологи построили успешную карьеру на изучении древнеегипетских поселений. Однако это не значит, что исследования гробниц и погребального инвентаря прекратились. Как и прежде, погребальная археология дарит новые открытия и ценную информацию о Древнем Египте. «Довольно уже гробниц!» – такое мнение можно порой услышать от ученых, занимающихся раскопками городов. Тем не менее некрополи продолжают привлекать новых египтологов, мечтающих совершить громкое открытие. Безусловно, гробниц уже достаточно. И я прекрасно понимаю, почему многим археологам интересны другие области знания о Древнем Египте. Но нельзя не признать, какую важную роль сыграли исследования захоронений в создании образа Египта далекого прошлого. Гробницы подарили нам барельефы, подробно изображающие сцены повседневной жизни древних людей: охоту, рыболовство, работу в поле, ремесло и досуг, а также удивительное разнообразие животных, птиц, рыб и насекомых на фоне естественной или искусственной среды. Благодаря гробницам мы познакомились с невероятными произведениями искусства, архитектурными шедеврами и выдающимися технологиями древних египтян. И конечно, с гробницами связаны захватывающие истории их открытия, которые не может превзойти ни один сюжет из мира археологии.

Сопоставив данные исследований древнеегипетских гробниц и поселений с литературными источниками той эпохи, ученые смогли выяснить, в какое время правили фараоны. Цивилизация, которой они управляли, существовала около трех тысяч лет. Классическая египтология считает, что эта великая культура прошла через серию взлетов и падений. Эра строительства пирамид началась с большого технологического прорыва, приведшего к постройке Ступенчатой пирамиды, чье авторство приписывают Имхотепу. Этот период ныне известен как Древнее царство (2550–2150 годы до н. э.) и включает в себя правление IV, V и VI династий. После него следует первый из трех переходных периодов. Вторым расцветом египетской цивилизации стало Среднее царство (2020–1750 годы до н. э.), охватывавшее XI и XII династии. После Второго переходного периода (1640–1532 годы до н. э.), окончившегося правлением XVII династии, последовало Новое царство (1539–1069 годы до н. э.), начало которому положила XVIII династия. Смена династий не происходила одномоментно, а протекала плавно, на протяжении долгого времени.

Древнее, Среднее и Новое царства считаются периодом грандиозных достижений в области науки, изобразительного искусства и архитектуры. В то время Египет был сильной державой, расширявшей свои границы. Переходные периоды, напротив, воспринимаются как спады в развитии, когда могущество страны ослабевало, нарушалась ее целостность, а достижения были сравнительно невелики. Это в высшей степени упрощенная и неполноценная модель, за которой скрывается панорама более тонких изменений, происходивших беспрерывно. В отличие от династической системы, разработанной еще в древности, эту модель историки создали за последние два столетия на основе тех свидетельств, которыми располагали. Впрочем, несмотря на свое несовершенство, она в определенной степени эффективна.

Династическая система была окончательно сформулирована египетским жрецом и историком по имени Манефон, жившим во время правления Птолемеев, заинтересованных в грекоязычной версии истории Египта. Идея Манефона делить египетских царей на династии была заимствована у более древних историков, проводивших такое разделение еще при XIX династии. Туринский царский список, или Туринский канон, представляет собой перечень царских имен в исторической последовательности, записанный на разрозненных папирусах. Считается, что он был составлен при Рамзесе II, третьем правителе XIX династии. Бернардино Дроветти, итальянский собиратель древностей, приобрел этот выдающийся документ в Луксоре в 1820 году, а в 1824 году продал его Египетскому музею в Турине. Список начинается с имен богов и мифических царей. Но уже в третьем столбце появляются известные ученым исторические правители, записанные в хронологическом порядке. Они разделены на династии, в основном тождественные системе Манефона. Помимо имен фараонов на папирусах указано, сколько лет каждый из них находился у власти.

Когда египтяне изображали исторические события на барельефах или упоминали их в сопроводительных надписях, они датировали эти события по году правления фараона, при котором они произошли. Существовал солнечный календарь, разделенный на три сезона: ахет, во время которого Нил разливался и затоплял земли; перет, когда вода уходила и прорастали посевы; и шему – период сбора урожая. Каждый сезон длился 120 дней и состоял из четырех месяцев, по 30 дней в каждом. К общему числу дней в году добавлялись дополнительные 5 для приведения общей цифры к 365. Чтобы зафиксировать дату какого-то события, египтяне использовали следующую формулу: день от 1 до 30, месяц от 1 до 4, сезон, год от начала правления такого-то царя. Первые три элемента не зависели от фараона и рассчитывались по солнечному календарю. Последняя цифра была привязана к правящему монарху и отсчитывалась каждый раз заново после смены правителя. Если фараон умирал в первый день первого месяца сезона ахет, следующий день записывался как второй день первого месяца сезона ахет, но уже первого года правления нового царя. Эта система датировки имеет неоценимое значение для египтологов с точки зрения установления хронологии событий. Помимо этого, мы отталкиваемся от нее, когда необходимо выяснить длительность правления каждого фараона. Египтяне никогда не записывали ни обстоятельства смерти царя, ни дату, когда она произошла. Последний день правления становится, таким образом, главным указателем момента, когда скончался тот или иной фараон. Так, надпись, гласящая, что такое-то событие произошло в двадцатый год правления такого-то царя, означает, что этот царь находился у власти как минимум 19 полных лет (первый год правления обозначался как «первый год»). Безусловно, даты правления изменяются, если обнаруживаются новые данные. Например, если археологи находят надпись, где говорится о тридцатом годе царствования того же фараона, даты его правления увеличиваются на 10 лет.

Не менее важно и другое. Благодаря системе Манефона, прочим спискам царей и археологическим свидетельствам мы имеем неплохое преставление о том, в каком порядке фараоны приходили к власти. Однако часто у нас нет сведений, когда именно началось или закончилось их правление. Первой зафиксированной датой в египетской истории принято считать вступление на престол фараона Тахарки из XXV династии в 690 году до н. э. Его правление завершилось на двадцать седьмом году. Мы знаем это из ассирийских источников, которые можно соотнести с нашим календарем и получить 664 год до н. э. Этот момент в истории Древнего Египта относится к довольно позднему периоду, до которого у власти побывали целых 25 династий. Имея дни окончания правления фараонов в качестве самого достоверного источника информации, можно поочередно отсчитать назад длительность их царствования, начиная с Тахарки. Таким образом, мы получим дату в районе 3000 года до н. э. Именно ее принято считать началом правления Нармера, первого царя I династии.

Такие синхронизмы, как в случае с концом правления Тахарки, позволяют датировать многие эпизоды египетской истории. При этом с полной уверенностью на них полагаться нельзя, поэтому египтологи во многих случаях предпочитают опираться на даты правления, которые указывали сами египтяне. Тогда хотя бы становится известна точная дата какого-либо события в годы правления соответствующего фараона.

После того как французский востоковед, основоположник научной египтологии Жан-Франсуа Шампольон расшифровал иероглифы и впервые в истории смог прочитать древнеегипетский текст, перед новыми поколениями археологов, филологов и других специалистов открылись уникальные возможности сбора сведений о фараонах. Скелет системы Манефона обрастал мясом по мере того, как расшифровывались имена царей, найденные на бесчисленных монументах и прочих древностях. Ученые смогли обоснованно распределить правителей в хронологической последовательности. В основном имена соответствовали списку Манефона. Но, как мы увидим позже, некоторые фараоны из его списка не упоминаются больше нигде. Были также обнаружены имена царей, о которых Манефон, похоже, не имел ни малейшего представления.

В своем труде Манефон приводит греческие формы имен, дававшихся каждому фараону при рождении (египтологи называют их номен, или «личное имя»). Среди них имена, которые слышал почти каждый: Рамзес, Аменхотеп, Тутанхамон и другие. Каждый царь имел еще несколько имен, отражавших различные аспекты его власти. В эпоху Среднего царства фараоны носили пять имен, включая личное (пятичастная царская титулатура). Эта традиция сохранилась вплоть до времен Римской империи. Четыре дополнительных имени включали в себя «Хорово имя», «имя по Небти», «Золотое имя» и, наконец, «Тронное имя». «Хорово имя» обычно записывалось внутри прямоугольной рамки, изображавшей фасад дворца, на котором сидел бог-сокол Гор. «Имя по Небти» сопровождалось изображением двух богинь – стервятницы Нехбет, покровительницы Верхнего Египта, и змееподобной Уаджит, геральдической богини Нижнего Египта. «Тронному имени» чаще всего предшествовали иероглифы камыша и пчелы, которые при добавлении двух «т» читаются как nesu bity и переводятся «Царь Верхнего и Нижнего Египта» – основной титул фараона.

Определения «Верхний» и «Нижний» соответствуют течению Нила, чей исток находится в Центральной Африке, а устье – на севере страны, в Средиземном море. Граница между Нижним и Верхним Египтом проходила непосредственно к югу от дельты Нила, где река разделяется на несколько рукавов. Общая столица двух территорий располагалась в Мемфисе, находящемся на границе между ними. Этот город считался самой южной административной единицей Нижнего Египта. К Верхнему Египту относились все земли к югу от этой точки (долина Нила), а к Нижнему – северные территории (Мемфис и дельта). Древние египтяне считали, что объединение этих двух земель положило начало их государственности. Идея удержания двух Египтов вместе и их неразрывной связи во все времена была основным фактором для обоснования власти фараона. Наиболее ярко это выражено в звании «Властелин Двух Земель», этот эпитет употреблялся чаще других при перечислении титулов царя. Современный термин «Средний Египет» обозначает местность в долине Нила между оазисом Эль-Файюм и провинцией Асьют. Однако его границы четко не определены, к тому же в древности эту территорию в любом случае отнесли бы к Верхнему Египту.

Личное имя фараона далеко не всегда было уникальным. К примеру, в XVIII династии было четыре Тутмоса и четыре Аменхотепа, а на протяжении XIX и XX династий – одиннадцать Рамзесов. Отличить их можно по тронному имени, которое как раз не повторялось. Очевидно различие, скажем, между Джесеркаром Аменхотепом I, Аахеперуром Аменхотепом II и Небмаатром Аменхотепом III. В более поздний период имена, данные при рождении и коронации, стали повторяться. Это зачастую приводило к путанице, в частности очень непросто реконструировать историю Третьего переходного периода. В большинстве случаев фараоны обозначаются именем, данным при рождении, а также порядковым номером, если это необходимо. Например, Рамзес I, Рамзес II и т. д. Иногда приходится добавлять тронное имя, чтобы избежать разночтения. В научной среде египетские имена принято использовать всюду, где это возможно, но греческие формы не менее широко распространены в современной литературе. Так, во множестве публикаций можно встретить информацию о том, что Великая пирамида была построена Хеопсом, или Хуфу. Это один и тот же человек, названный по-гречески и по-египетски. Иногда греческие имена настолько приживаются, что египтологи отказываются следовать догме и используют только их. Скажем, фараон Псусеннес из XXI династии известен исключительно под этим именем, а его египетское имя Пасебхаенниут практически не употребляется.

Согласно труду Манефона, каждый царь всходил на трон после смерти своего предшественника. Но в таком случае совершенно непонятно, как объяснить, что в определенные периоды у власти было несколько фараонов, чему найдено множество подтверждений. В каких-то случаях цари правили из разных мест, в каких-то – одновременно управляли страной как два регента. К таким случаям относится история женщины-фараона Хатшепсут и ее племянника Тутмоса III. Тем не менее список Манефона можно использовать в качестве отправной точки для наших поисков потерянных гробниц, ведь, несмотря на то что большинство усыпальниц известных египетских царей удалось обнаружить, некоторые из них еще только предстоит найти.

Я бы хотел оговорить в самом начале, что эта книга отнюдь не о жизни обычных людей Древнего Египта. Она рассказывает об известных фараонах и других знатных личностях древности, их достижениях, несметных богатствах, которые они скопили за свою жизнь и забрали в могилу. Это книга об археологах, положивших свои жизни на изнурительные поиски гробниц этих знаменитостей, и о том, как легендарные обстоятельства захоронения повлияли на работу этих ученых.

Имя Имхотепа известно многим, в первую очередь благодаря голливудским фильмам «Мумия», вышедшим в 1932 и 1999 годах, где его носил главный злодей. Однако Имхотеп представляет собой одну из самых значительных фигур в истории человечества. Он играл невероятно важную роль при дворе фараона Джосера из III династии. Ему приписывается постройка Ступенчатой пирамиды, которая была не только первой пирамидой Египта, но и вообще первым в мире монументальным строением из камня. Возведение каменного здания таких размеров было поистине нелегкой задачей. Проект устойчивой пирамиды с основанием 125 м и высотой 62 м требовал глубокого понимания принципов взаимодействия разных сил и высочайшего инженерного мастерства. Иначе конструкция просто развалилась бы под собственным весом. Это был гигантский скачок в развитии человечества. Память об Имхотепе сохранилась спустя тысячелетия, и какое-то время его даже почитали как бога. Его гробница, как и полагается высокопоставленному чиновнику, должна была быть весьма солидной. Многие века после смерти Имхотепа приверженцы его культа считали, что захоронение находится в Северной Саккаре. Но, несмотря на многолетние бесчисленные раскопки в этой местности, гробница так и не была найдена.

Аменхотеп I был вторым фараоном XVIII династии в самом начале Нового царства. В ту великую эпоху Египетская империя активно расширялась, а изобразительное искусство и архитектура достигли небывалого расцвета. Наглядный пример – уже упоминавшийся новый метод захоронения фараонов в долине, удаленной от цивилизации и известной ныне под названием Долина Царей. Гробница Аменхотепа до сих пор не найдена. Исследования надписей на стенах других гробниц подтверждают, что она оставалась нетронутой по крайней мере еще четыре столетия после смерти правителя. Правда, маловероятно, чтобы она сохранилась до наших дней, так как мумия самого Аменхотепа была обнаружена вместе с телами многих других фараонов Нового царства в погребальном комплексе ТТ320. Археологи долго трудились над поисками его собственной гробницы, но безрезультатно.

Эхнатон был одним из самых выдающихся деятелей Древнего мира. С самого начала своего правления он проводил революционную политику в области искусства и религии. Эхнатон наложил запрет на поклонение традиционному пантеону богов, призывая почитать единое божество в виде солнечного диска Атона. Помимо этого, он перекроил все каноны египетской иконографии, сложившиеся за сотни лет, введя в нее свое обязательное изображение, а также изображение своей жены Нефертити и их дочерей. Тем самым Эхнатон подчеркивал свою важную роль в новой религии. Он сломал строгие нормы изображения фараонов, требуя представлять себя в принципиально новом ключе, с преувеличенными чертами, так, что граница между мужской и женской фигурами размывалась. Многие современные аналитики даже считают, что Эхнатон страдал от некоего физического уродства (см. Фото 1 и Фото 9). Наконец, он был основателем новой столицы, в наши дни известной под именем Тель-эль-Амарна, куда переехал со всем правительством. Однако, несмотря на грандиозный масштаб перемен, революционная политика Эхнатона просуществовала всего несколько лет после его смерти и сменилась периодом упадка. На трон взошел мальчик по имени Тутанхамон, бывший единственным наследником мужского пола. Не успев достигнуть зрелого возраста, новый фараон умер, не оставив после себя детей. Таким образом, династия прервалась. Многие люди пытались прийти к власти после кончины, а возможно, еще и при жизни Эхнатона. Среди них, вероятно, была Нефертити, чей образ широко известен по всему миру благодаря удивительно реалистичному бюсту, найденному в Амарне в 1912 году. Сейчас он находится в Египетском музее Берлина и изображает красивую, уверенную в себе женщину. Возможно, из-за крайне непродолжительного царствования каждого, кто занимал трон после Эхнатона, а также из-за ситуации в правящей верхушке после восстановления старых порядков мы знаем очень мало об их похоронных традициях; многие гробницы так и не найдены. Впрочем, гробница Тутанхамона была обнаружена лишь через три с половиной тысячи лет после его смерти. Быть может, еще есть шанс отыскать место, где покоятся тела других выдающихся личностей, живших в то время?

Бюст Нефертити, найденный немецкой экспедицией в Амарне в 1912 году и в наши дни экспонирующийся в Египетском музее Берлина

Источник: dpa Picture Alliance Archive/Alamy

Херихор был военачальником во время ХХI династии. Уровень его влияния в Верхнем Египте был настолько высок, что в какой-то момент он соперничал за власть с фараоном. Имя Херихора даже записывали в картуше – контурном обрамлении, украшавшем исключительно имена царей. В то время многие гробницы правителей Нового царства распечатывали, а мумии перезахоранивали, чтобы избежать осквернения мародерами. Тела царей, занимавших трон непосредственно перед Херихором и сразу после него, были перенесены в новые усыпальницы. И тот факт, что гробница самого Херихора до сих пор не обнаружена, вселяет надежду на то, что ее открытие еще ждет нас в будущем, а сокровища, хранящиеся в ней, смогут превзойти даже те, что были найдены в гробнице Тутанхамона.

О Третьем переходном и Позднем периодах, когда правили династии с XXI по XXX, сохранилось намного меньше сведений, чем, скажем, о более раннем Новом царстве. Большую часть этого времени страна была расколота на отдельные сегменты. Это привело к появлению множества лжефараонов. Археологи буквально выбились из сил, пытаясь сопоставить сведения о них со списком Манефона и другими признанными источниками. Незадолго до начала Второй мировой войны произошел прорыв в исследованиях, когда французский ученый Пьер Монте обнаружил кладбище царей XXI и XXII династий. Многие гробницы сохранились в нетронутом виде и содержали, возможно, самые потрясающие сокровища Древнего Египта, найденные к тому времени (см. Фото 15, Фото 16, Фото 17, Фото 18). Однако о гробницах этих и более поздних династий мы по-прежнему знаем недостаточно. Например, до сих пор не найдены гробницы фараонов XXVI династии – эпохи великих достижений в искусстве, когда Египет был могучей, цельной державой. А ведь эти гробницы должны представлять собой нечто в высшей степени выдающееся.

Александр Македонский известен как один из величайших завоевателей всех времен и народов. Своими походами он оставил след в истории Европы, Северной Африки и Азии. Однако, покоривший полмира, он был похоронен не у себя на родине, в Македонии, и не в Вавилоне, где встретил смерть. Его могила находится в Египте. Александр был восхищен этой страной, населявшими ее людьми и мощью монументов, воздвигнутых ими в честь своих богов. Впрочем, выбор Египта в качестве места захоронения был, скорее всего, результатом махинаций Птолемея, генерала армии Александра. Что бы ни послужило причиной такого выбора, после смерти великого полководца зародился устойчивый миф об Александре как воплощении египетского бога. Эта концепция сыграла важную роль в становлении нового Эллинистического царства, основанного Птолемеем и его последователями. И хотя могила Александра Македонского высоко почиталась на протяжении многих веков и была местом паломничества для многих великих римских императоров и античных авторов, о ней самой остались лишь весьма отрывочные сведения.

Когда династия Птолемеев уже клонилась к закату, Египтом правила Клеопатра – еще одна выдающаяся фигура в истории Древнего мира. История ее жизни и отношений с Юлием Цезарем и Марком Антонием, а также роль в политике Римской империи хорошо известна благодаря античным источникам, более поздним произведениям Шекспира и, наконец, Голливуду. В классических текстах подробно описаны обстоятельства ее смерти и погребения, в том числе мавзолей, в котором ее похоронили. И тем не менее гробницу Клеопатры до сих пор не удалось обнаружить. Существует мнение, что останки царицы много столетий назад поглотило море. Другая версия гласит, что ее на самом деле похоронили в другом месте, хранившемся в секрете. Если это так, то археологам еще предстоит найти место упокоения самой известной египетской царицы.

Вся эта ситуация представляется весьма загадочной. В чем, собственно, дело? Почему все эти гробницы до сих пор не удалось раскопать? Могут ли тысячи подношений Имхотепу, найденные в Саккаре, быть оставлены на месте его захоронения? Имеют ли безымянные мумии, найденные в гробнице KV35, какое-то отношение к правителям Амарны, чьи усыпальницы до сих пор не обнаружены? И каковы шансы, что саркофаг Нектанеба II, последнего фараона-египтянина, когда-то находился в столице Древнего Египта, Мемфисе, и в нем хранились останки Александра Македонского?

Мы располагаем достаточным количеством информации, чтобы строить предположения, где может находиться каждая из этих гробниц. Как мы уже выяснили, в похоронах древнего египтянина были три основные составляющие: место (гробница), само тело и погребальный инвентарь, то есть предметы, призванные помочь усопшему в его загробной жизни. Чаще всего если о каком-то погребении имеются сведения, то речь идет только об одной из этих составляющих. Найдены тысячи гробниц, но в большинстве своем к моменту раскопок они были уже пусты и разграблены многие века назад. Данные о той же самой гробнице порой можно найти в совершенно неожиданных местах – в хранилищах или на рынке древностей. Как они попали туда, навсегда останется загадкой, но, вероятнее всего, их нашли черные копатели еще до того, как гробница попала в поле зрения археологов. Тысячи, если не миллионы предметов погребального инвентаря обнаружены учеными, но не представляется возможным определить, из какой они гробницы. Тела усопших вообще находят редко, но если все же раскапывают, то почти всегда в том же месте, где они были похоронены со всем погребальным инвентарем.

Похоже, в Древнем Египте вокруг знаменитостей было не меньше шума, чем в современном мире. Огромное значение придавали тому, чтобы имя умершего было где-либо зафиксировано: считалось, что это поддерживает его существование в загробном мире. Довольно большое количество надписей, содержащих имена, позволило нам выяснить, чьи тела покоятся в тысячах гробниц и кому принадлежат хранящиеся там погребальные предметы. Так, например, была идентифицирована мумия Рамзеса Великого и других значимых исторических личностей. Гениальная технология древних египтян по мумификации тел сохранила человеческие останки в удивительно хорошем состоянии. И сейчас мы можем рассмотреть лица тех людей, чьи имена были записаны на стенах гробниц тысячи лет назад.

Что может лучше охарактеризовать человека, чем его имя и лицо? Погребальные практики в Древнем Египте были сфокусированы на сохранении именно этих аспектов личности, и египтяне весьма преуспели в этом. Благодаря древним мастерам мумификации, а также археологам, которые раскапывали гробницы и скрупулезно описывали найденные там мумии, мы можем очень близко познакомиться с жителями Древнего Египта. Такая возможность в археологии появляется крайне редко.

Безусловно, изобилие археологических и письменных источников рождает завышенные ожидания. Египтологи могут позволить себе роскошь уверенно ассоциировать находки с определенными людьми просто потому, что на них есть иероглифы, сообщающие имя обладателя. Никакие косвенные свидетельства, никакая современная техника, геофизические приборы, магнитометры или радары, способные проникнуть сквозь толщу земли, – ничто из этого не способно с абсолютной точностью установить, что определенная гробница принадлежит такому-то человеку. Только наличие в гробнице имени усопшего считается стопроцентным доказательством. И, как мы увидим далее, основная сложность поиска наших потерянных гробниц заключается скорее в том, чтобы идентифицировать их, а не просто обнаружить.

Пожалуй, каждый археолог в поисках древних гробниц мечтает о том, чтобы какая-нибудь из них оказалась нетронутой. Когда Говард Картер в 1922 году обнаружил гробницу Тутанхамона, его открытие имело эффект разорвавшейся бомбы. Во многом это было обусловлено тем, что удивительные предметы, оставленные египтянами рядом с телом молодого фараона, были все еще на месте. Со времени, когда жрецы некрополя опечатали гробницу, прошло более трех тысяч лет. И вот Картер сломал ту самую печать, заглянул внутрь и увидел «невероятные вещи», по-прежнему лежавшие на своих местах. Наверное, счастливчики, присутствовавшие при этом в первые минуты после открытия, чувствовали, что тысячелетия буквально испаряются у них на глазах. Им казалось, что жрецы ушли отсюда всего несколько минут назад. Есть что-то волшебное в ощущениях, которые испытывают первооткрыватели, оказавшиеся на месте, где никто не был уже многие сотни лет. При осознании, что ни одна вещь не была сдвинута с места, перед их глазами встают образы людей, которые оставили все эти предметы. Это словно сближает нас с древними египтянами. В определенном смысле даже в последних пристанищах давно умерших людей сохраняется кипучая жизнь.

К сожалению, мне не посчастливилось присутствовать при подобном открытии. Но я испытал очень схожие чувства, когда работал с учеными Итальянской археологической миссии в Луксоре под руководством доктора Франческо Тирадритти. За год до этого мы с профессором Лорелеей Коркоран из Мемфисского университета в Теннесси несколько месяцев работали над описанием фрагментов декора стен гробницы Пабасы. Пабаса был членом верховного суда в Древнем Египте, а его гробница находилась рядом с Долиной Царей[5]. Теперь же профессор Коркоран трудилась в составе миссии своего университета под началом Отто Шадена. Незадолго до описываемых событий он объявил, что раскопал новую гробницу в Долине Царей, чего не случалось со времен великого открытия Картера. Этой гробнице был присвоен номер KV63.

Некрополь в Фивах является, пожалуй, крупнейшим древнеегипетским кладбищем. Там находятся сотни захоронений, и каждый год ученые обнаруживают новые. Как и в других местах, здесь используется система условного обозначения гробниц. Она была разработана современными археологами, чтобы вести учет находкам, а также для идентификации захоронений, если имя покоящегося там человека неизвестно. Все гробницы в Тебесе (Фивах), кроме царских, обозначаются двумя буквами Т (Theban tomb – тебесская гробница) и соответствующим номером. Иногда буквы ТТ заменяются другими, чтобы подчеркнуть конкретное местонахождение захоронения, что порой приводит к путанице. Например, знаменитая гробница ТТ320, где покоились мумии сразу нескольких фараонов Нового царства, зачастую обозначается как DB320. Такое название указывает на то, что захоронение находится в археологической зоне Дейр-эль-Бахри. Для гробниц, раскопанных в Долине Царей, существуют свои условные обозначения, содержащие префикс KV (Kings' Valley – Долина Царей). Эта система была введена британским египтологом Джоном Гарднером Уилкинсоном в 1821 году. Он описал двадцать одну гробницу, известную на тот момент. Захоронениям, обнаруженным позднее, присваивались номера после 21. Таким образом, начиная с гробницы KV22, по номеру в названии захоронений можно судить о том, в каком порядке они были найдены. Гробница Тутанхамона была шестьдесят второй, поэтому получила номер KV62. А поскольку находка Отто Шадена стала первой в Долине Царей после открытия Картера, ей присвоили номер KV63. В Долине Царей есть отдельная территория, которую называют Западной Долиной (Western Valley). Соответственно, гробницы, найденные там, иногда обозначают как WV. Но номера у них те же, что и в основной части Долины. Так что WV23 является также KV23. Гробницы так называемой Долины Цариц (Queens' Valley) имеют префикс QV. Существует также множество захоронений, которые были открыты совсем недавно и пока не получили порядкового номера.

То, что обнаружил Шаден, не являлось гробницей в прямом смысле слова. В ней никто не был похоронен: это было хранилище для инвентаря, используемого при бальзамировании. Возможно, оно предназначалось для погребальных предметов Тутанхамона (см. главу 3). Египтяне считали священными все материалы, задействованные для подготовки тела к похоронам. Кувшины с маслом для бальзамирования и солью для очистки тела часто хоронили вместе с усопшим. Но даже если этого не происходило, оставшиеся материалы не выбрасывали, а, наоборот, проводили специальный погребальный обряд и помещали их в отдельное хранилище. Самым известным хранилищем инвентаря для бальзамирования является небольшая камера, найденная в Долине Царей в 1907 году. На ней имеется надпись, содержащая имя Тутанхамона. Сначала исследователи ошибочно полагали, что это руины самой гробницы молодого царя, и присвоили хранилищу порядковый номер KV54. Прошло целых пятнадцать лет, прежде чем Картер нашел настоящую гробницу Тутанхамона в совершенно другой части Долины. После этого уже не оставалось сомнений, что KV54 была просто хранилищем, а не гробницей.

Наваленные друг на друга гробы и кувшины в гробнице KV63, какими их увидел Отто Шаден

Источник: Sandro Vannini

Меня и всю группу итальянских исследователей пригласили посетить KV63 до того, как предметы, находящиеся в ней, будут извлечены для каталогизации и специальной обработки. Впервые мне удалось попасть в гробницу, не тронутую с древних времен. Да, это было всего лишь хранилище, что, однако, никак не умаляло ценности полученного опыта. Содержимое раскопа состояло в основном из гробов различных размеров и громадных кувшинов. Все эти предметы были действительно древними. Сейчас мы обращаемся с такими уникальными вещами с максимальной бережностью, но в хранилище все было просто навалено друг на друга. Это лишь подтверждало, что предметы стояли на том же месте, где их оставили, вероятно, в конце XVIII династии. Первый раз я почувствовал, что объекты могут быть живыми, несмотря на свою неодушевленность. Даже положения, в каком они лежали, было достаточно, чтобы представить себе человека, трогавшего их последним. Я стоял раскрыв рот на дне шахты, не в силах двинуться с места. Профессор Коркоран, спустившаяся к нам позже всех, шутливо заметила: «Ты вообще-то можешь подойти ближе».

Я даже не осознавал, что стою в отдалении; все нутро замерло от волнения и даже какого-то благоговения перед тем, чтобы приблизиться к столь древним артефактам. Наконец мне удалось воочию увидеть то, о чем я имел самое отдаленное представление – по книгам и музейным экспонатам, спрятанным под стеклом. Это было настоящее первое знакомство, и оно потрясало. Перед посещением той гробницы я пребывал в уверенности, что увлечен другими аспектами египтологии, гораздо менее сенсационными, чем свежеоткрытая усыпальница в Долине Царей. Но вышел я оттуда с абсолютно иным представлением об археологии. Мне стало понятно, почему древняя история и древние предметы могут так захватывать. И я благодарен судьбе за возможность пережить такой опыт. Надеюсь, что, читая эту книгу, вы хотя бы отчасти ощутите то вдохновение, которое почувствовал я, когда впервые по-настоящему прикоснулся к древности.

С точки зрения современной науки, археология прошлого больше напоминала охоту за сокровищами, чем академические изыскания, несмотря на то что многие открытия были сделаны именно в те времена. В XXI веке египтология превратилась в строго регламентированную отрасль, в которой работают высокообразованные специалисты. Они вынуждены реализовывать свой талант под жестким контролем. Впрочем, всегда существуют люди, способные мыслить свободнее других. Великие открытия, о которых рассказывается в этой книге, были сделаны выдающимися специалистами, настолько преданными своему делу, обладающими такой степенью концентрации и глубиной знания, которые даются немногим. Все эти люди, к слову, были весьма эксцентричными личностями. В этой книге я воспеваю все эти качества в надежде, что они сохранятся среди египтологов будущего.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ