Глава вторая ОТМЕНА ВОЕННЫХ ЧИНОВ И ТИТУЛОВ

Система военных чинов, почетных званий и титулов, существовавшая в царской армии и подчеркивавшая особое, «высшее» назначение офицерства и генералитета — выходцев из имущих классов, была одним из элементов, поддерживавших социальный гнет, и служила в первую очередь интересам господствующих классов.

В отличие от дворянско-буржуазного офицерства и генералитета, облеченных властью, всевозможными правами и привилегиями, защищенных почетными званиями и титулами, солдатская масса царской армии была совершенно бесправна. Солдатам запрещалось: принимать какое-либо участие в общественной деятельности, посещать клубы, театры, парки и прочие общественные места, селиться в гостиницах, ездить в трамваях и так далее.

Естественно было ожидать, что в назревавшей в ходе первой мировой войны революционной ситуации, в приближавшихся классовых битвах эта система станет одним из объектов атак со стороны солдатских масс. Так и случилось.

Февральская революция 1917 года нанесла вековым устоям старой армии сильный удар. Петроградский Совет рабочих депутатов, переименованный с образованием солдатской секции в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, 1 марта 1917 года[5] принял приказ № 1 о революционных правах солдата. Приказ требовал создания в частях и подразделениях выборных комитетов из представителей солдат, полного подчинения каждой воинской части своему комитету и Совету рабочих и солдатских депутатов, взятия под контроль комитетов всего имеющегося оружия, а также отмены титулования офицеров и всех ограничений солдат в гражданских правах.

В шестом и седьмом пунктах этого приказа говорилось:

«6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину. Но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.

7. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п. и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов»[6].

Таким образом, приказ № 1 устанавливал новую, демократическую систему организации армии, хотя формально действие его ограничивалось Петроградским гарнизоном. Этот приказ был принят, несмотря на отчаянное противодействие думских буржуазных кругов, реакционного офицерства и соглашателей всех мастей, стремившихся сохранить буржуазное влияние в армии, вернуть восставшие полки в казармы в полное подчинение офицерам. В момент, когда принимался приказ, никто не мог воспрепятствовать революционным требованиям народа. А. Ф. Керенский, являвшийся специалистом по «укрощению толпы», признавался в узком кругу: «Солдатчина прет отовсюду и нет никаких сил удержать ее»[7].

Требования приказа № 1 через печать (газеты, листовки), устную пропаганду, личное общение солдат быстро распространялись за пределы Петроградского гарнизона — в действующую армию, и прежде всего войска Северного фронта, где немедленно претворялись в жизнь.

Реализация этого приказа встретила активное сопротивление со стороны генералитета, реакционного офицерства: листовки и газеты с текстом приказа № 1 уничтожались; лица, выступавшие за проведение приказа в жизнь, подвергались репрессиям, а сами требования приказа отвергались как недопустимые. Так, командующий 5-й армией генерал А. М. Драгомиров в своем донесении от 5 марта 1917 года командующему Северным фронтом генералу Н. В. Рузскому писал по поводу приказа № 1: «В армии начинают повторяться случаи неотдания чести нижними чинами и титулования — «Господин капитан, господин полковник» и т. д., вместо установленного уставом… Основанием для такого поведения нижних чинов служат пункты 6 и 7 приказа № 1, изданного, говорят, в громадном числе экземпляров Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов… Все подобные распоряжения, отдающиеся в Петрограде, естественно, разъедают и подтачивают мощь армии, и ввиду того, что подобные нарушения законных взаимоотношений и принятых правил чинопочитаний могут иметь самые пагубные последствия, считаю своим священным долгом ходатайствовать… чтобы до конца войны не вводилось изменений в те внутренние распорядки армии, к которым она привыкла и в которых воспитывалась в течение многих лет…»'[8]

К хору генеральских голосов — противников приказа № 1 присоединились многие буржуазные и буржуазно-монархические газеты, в том числе и кадетская «Речь», квалифицировавшая этот приказ как «вредный» и «злосчастный»[9]. Но начавшийся революционный процесс демократизации армии остановить было уже невозможно. Не могло воспрепятствовать ему и буржуазное Временное правительство, что весьма красноречиво подтверждается письменным признанием военного министра А. И. Гучкова, датированным 9 марта 1917 года, начальнику штаба верховного главнокомандования генералу от инфантерии М. В. Алексееву: «Временное правительство не располагает какой-либо реальной властью и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет рабочих и солдатских депутатов, который располагает важнейшими элементами реальной власти, так как войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное правительство существует, лишь пока это допускается Советом рабочих и солдатских депутатов…»[10]

При таких обстоятельствах военному министру ничего другого не оставалось, как подтвердить приказ № 1 Совета рабочих и солдатских депутатов. В изданном им приказе № 114 от 5 марта 1917 года по военному ведомству сказано:

«Приказываю:

1. Отменить наименование «нижний чин»; в надлежащих случаях заменить его званием «солдат».

2. Отменить титулование, заменить таковое формой обращения: г-н генерал, г-н полковник, г-н шт. — ротмистр, г-н хорунжий; г-н врач, r-н чиновник (или по должности: например, г-н казначей), r-н унтер-офицер (или по званию: г-н отделенный) и т. п.

3. При обращении ко всем солдатам как на службе, так и вне ее говорить им «Вы».

4. Отменить все ограничения, установленные для воинских чинов статьями 99, 100, 101, 102 и 104 Устава внутренней службы, воспрещающими курение на улице и в общественных местах, посещение клубов и собраний, езду внутри трамваев, участие в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью и проч.»[11]

Аналогичный приказ, отменявший титулование, ограничения военнослужащих в правах, наименование «нижний чин» и заменявший его званием «матрос», был издан 5 марта 1917 года по военно-морскому ведомству. Таким образом, под давлением революционных масс. положения приказа № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов были распространены на всю армию и весь военно-морской флот.

Помимо этого, падение монархии в России лишило содержания все военно-придворные звания: генерал-адъютант при особе императора, генерал-адъютант, свиты его величества генерал-майор (контр-адмирал), флигель-адъютант. Поэтому приказом № 155 от 21 марта 1917 года по военному ведомству все эти звания были упразднены.

Отмена титулования в армии оказала прогрессивное влияние и на практику чинопочитания в гражданских ведомствах. Значение гражданских чинов после Февральской революции резко упало, употребление титулов стало «немодным». Например, разыгрывавший роль демократа и представителя народа А. Ф. Керенский, став министром юстиции, отказался от титула «ваше превосходительство» и просил называть его «господин министр»[12].

Тем не менее необходимо отметить, что при всей значимости демократических преобразований Февральская революция сохранила старую армию, ее генералитет и офицерский состав, принявших присягу на верность Временному правительству. Незатронутой оказалась и складывавшаяся в течение веков система военных чинов. Не получил утверждения при Временном правительстве и подготовленный в августе 1917 года министерством юстиции проект об отмене изживших себя гражданских чинов, а также существовавших в царской России орденов и других знаков отличия.

Совершенно по-иному, бескомпромиссно, со всей решительностью, присущей подлинно революционной силе, действовали в этом вопросе Советская власть и ее органы.

Вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) принимает решение об уничтожении сословного деления граждан и гражданских чинов — традиций, принадлежащих вековым устоям дореволюционной общественной и государственной жизни. Их отмена явилась важным шагом в становлении нового общества и возрождения социального равенства в нем. Декрет об отмене сословий и гражданских чинов, ввиду его важности, признано было целесообразным издать от имени высших государственных органов — ВЦИК и Совета Народных Комиссаров (СНК). 10 ноября 1917 года текст декрета был принят на заседании ВЦИК, 11 ноября одобрен Совнаркомом республики, а 12 ноября за подписями В. И. Ленина и Я. М. Свердлова опубликован в газете Временного рабочего и крестьянского правительства.

В первой и второй статьях декрета содержалось следующее:

«Ст. 1. Все существовавшие доныне в России сословия и сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные организации и учреждения, а равно и все гражданские чины упраздняются.

Ст. 2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские и пр. советники) уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики».

Принятием этого декрета фактически предрешалась судьба военных чинов. И если упразднение их пока еще откладывалось, то только потому, что для надежного осуществления этой меры требовалась подготовительная работа. Важна было, чтобы революционные элементы армии и, прежде всего, солдатские массы осознали необходимость изменений, поддержали их и обеспечили проведение в жизнь. Именно цели политического просвещения, вовлечения солдатских масс и других сил армии в целенаправленную работу по переустройству армии служила Декларация народных комиссаров по военным и морским делам от 8 ноября 1917 года, опубликованная 10 ноября 1917 года в газете Временного рабочего и крестьянского правительства.

Старая армия как один из важнейших элементов государственной машины буржуазно-помещичьего строя в соответствии с марксистско-ленинской теорией пролетарской революции подлежала роспуску, слому. Коммунистическая партия и Советская власть творчески подошли к реализации этого положения. Опасность полного оголения фронта и продвижения во внутренние области страны войск империалистической Германии, с которой сохранялось состояние войны, не позволяла сразу распустить старую армию. Одновременно надо было вырвать эту армию из рук реакционного генералитета и офицерства, предотвратить использование ее для борьбы с Советской властью. В связи с этим был выработан ряд мер по реорганизации и демократизации старой армии с одновременным постепенным сокращением ее численности. Предусматривались передача всей власти в армии солдатским комитетам, введение выборности командного состава, уравнение всех военнослужащих в правах с отменой существовавших военных чинов, орденов и знаков различия и так далее.

В упомянутой выше Декларации народных комиссаров по военным и морским делам подчеркивалось, что новое правительство не может оставить армию во власти генералов, не может сохранять в руках буржуазии послушную машину для истребления таких же рабочих и солдат.

В специальном разделе декларации под названием «Уничтожение чинов, внешних отличий и титулования» говорилось в частности: «В свободной армии не может быть никаких внешних форм, которые бы указывали на власть и превосходство одних над другими, полученных не на основании народной воли. Поэтому чины и титулы, внешние отличия формы, само различие названий офицера и солдата уничтожаются. В обращениях должны быть сохранены только названия по должности. Общепринятыми формами обращения могут быть только две: гражданин и товарищ (гражданин ротный командир, гражданин командир полка, товарищ взводный и т. д.). Вводится немедленно».

Последняя фраза этого раздела не только давала право новым органам военной власти — солдатским комитетам и командирам, выбранным общими собраниями подразделений, частей, — осуществить указанные меры, но и призывала сделать это как можно скорее!

14 ноября 1917 года народный комиссар по военным делам Н. И. Подвойский издал приказ, по которому производство в офицеры прекращалось, все юнкерские училища и школы прапорщиков закрывались, а юнкера откомандировывались по запасным полкам.

Программа народных комиссаров предельно четко указывала направление преобразований, но до оформления планируемых перемен общегосударственными юридическими актами в армии. и на флоте старые военные чины некоторое время в обиходе еще употреблялись. Об этом свидетельствуют сохранившиеся документы тех дней, в частности следующие два приказа.

Приказ № 10 от 14 ноября 1917 года (опубликованный 23 ноября 1917 года в газете Временного рабочего и крестьянского правительства) по Военному ведомству за подписями председателя СНК В. И. Ульянова-Ленина, народного комиссара по военным делам Н. И. Подвойского, управляющего делами СНК В. Д. Бонч-Бруевича и секретаря СНК Н. П. Горбунова:

«Утверждаю на должность по Московскому военному округу:

1. Командующего войсками Московского военного округа солдата Н. И. Муралова;

2. Помощником его подпоручика армейской пехоты Чубова и прапорщика А. Я. Аросиева;

3. Начальником штаба Московского военного округа поручика А. Морозова;

4..Окружным генералом-квартирмейстером прапорщика Андреева-Рожена;

5. Окружным дежурным генералом штабс-капитана Прозорова;

б. Московским местным интендантом контролера 42 армейского корпуса П. А. Ларина;

7. Инспектором артиллерии округа подпоручика Чиннова;

8. Инспектором инженерных войск округа прапорщика Генженцова».

Приказ по флоту и Морскому ведомству от 18 ноября 1917 года '(опубликованный там же):

«1. Вице-адмирал Максимов назначается в распоряжение Верховной коллегии с исполнением временно исправляющего должность второго помощника Морского Министра.

Верховная морская коллегия:

Народный комиссар по Морским делам Дыбенко

Управляющий Морским министерством капитан 1-го ранга М. Иванов».

Следует подчеркнуть, что масштабы и эффективность работы по демократизации армии в духе программы народных комиссаров по военным и морским делам постепенно возрастали по мере того, как революционная власть реально овладевала ключевыми центрами военного управления. В этой связи особо важным было «взятие» 20 ноября 1917 гола ставки верховного главнокомандующего, предназначенной осуществлять руководство многомиллионной действующей армией.

После захвата ставки и вступления назначенного Совнаркoмом прапорщика H. В. Крыленко в должность верховного главнокомандующего Военно-революционный комитет при ставке в срочном порядке разработал Положение о демократизации армии, которое 30 ноября 1917 года было передано всем комитетам и во Все командные инстанции от командующих армиями до командиров полков.

Этим документом, впредь до разработки и утверждения положения об армии центральной властью солдатским самоуправлениям предоставлялось право избрания, утверждения и смещения с должностей соответствующих командиров, а также упразднялись все офицерские и классные чины, звания ордена и погоны.

Положение о демократизации армии обсуждалось на армейских и фронтовых съездах, принимались решения, которые передавались в дивизии и полки для проведения в жизнь. Так, 30 ноября 1917 года I съезд Северного фронта принял резолюцию, опубликованную 20 декабря 1917 года в газете Временного рабочего и крестьянского правительства, «Об основах переустройства армии на выборных началах», в которой, в частности, содержались следующие пункты:

«1. Отменить все чины, звания и уничтожить знаки отличия до боевых (Георгиевских крестов) включительно, раз навсегда прекратить выдачу за чины и отличия денежных отпусков. Всем военнослужащим отныне присваивается общее наименование «солдат-гражданин».

16. Предложить Совету Народных Комиссаров декретами провести в жизнь означенный план преобразования армии в спешном порядке не позднее 1 января 1918 года».

3 декабря 1917 года об упразднении всех военных чинов и званий и отмене всех наружных знаков отличия (нашивок, погон, орденов, медалей, крестов) было объявлено приказом № 11 по Петроградскому военному округу. Сохранялось звание лишь по занимаемой должности. В обоснование этой меры указывалось, что она была санкционирована на заседании ВЦИК 10 ноября 1917 года.

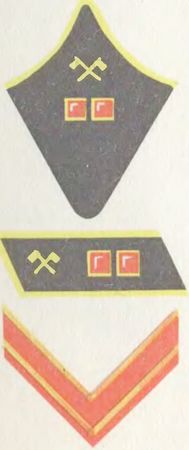

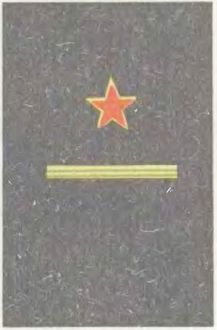

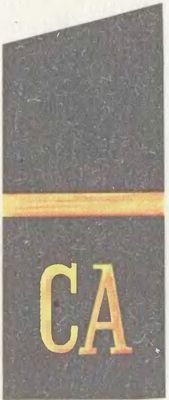

Рис. 1.

Нагрудный знак военнослужащих РККА для красноармейцев, курсантов и командиров (апрель 1918 года).

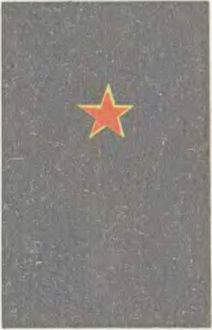

Рис. 2.

Значок-кокарда на головные уборы красноармейцев и командиров (июль 1918 года).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

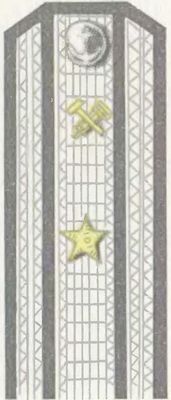

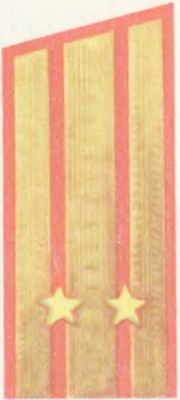

Рис. 3.

Нарукавные знаки различия командного состава РККА, введенные 16 января 1919 года: 1. Отделенный командир. 2. Помощник командира взвода. 3. Старшина. 4. Командир взвода. 5. Командир роты. 6. Командир батальона. 7. Командир полка. 8. Командир бригады. 9. Начальник дивизии. 10. Командующий армией. 11. Командующий фронтом.

1

2

3

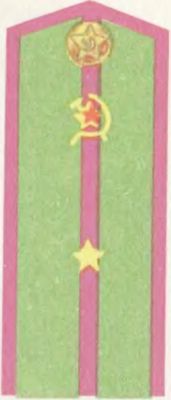

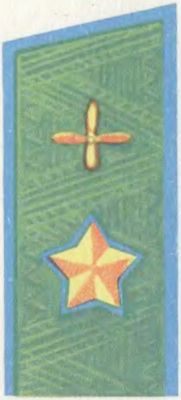

Рис. 4.

Нарукавные знаки различия командного состава РККА, введенные 31 января 1922 года (цвет поля клапана — по роду войск): 1. Командир отделения (кавалерия). 2. Командир батальона (дивизиона артиллерии). 3. Командующий фронтом.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Рис. 5.

Знаки различия (на петлицах и рукавах) военнослужащих РККА, введенные 3 декабря 1935 года (цвет поля петлиц и канта — по роду войск): 1. Маршал Советского Союза. 2. Командарм 1 ранга. 3. Командарм 2 ранга. 4. Комкор (пехота). 5. Комдив (автобронетанковые войска). 6. Комбриг (ВВС). 7. Полковник, с 1939 года — подполковник (пехота). 8. Майор (артиллерия). 9. Капитан (ВВС). 10. Старший лейтенант (пехота). 11. Лейтенант (кавалерия). 12. Старшина (пехота). 13. Отделенный командир (артиллерия). 14. Красноармеец (пехота).

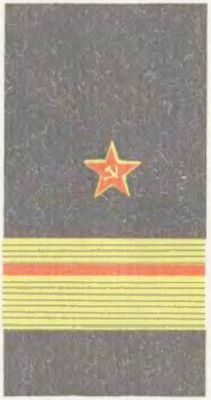

1

2

3

4

5

Рис. 6.

Знаки различия (на петлицах и рукавах) Маршалов Советского Союза и генералов, введенные 13 июля 1940 года: 1. Маршал Советского Союза. 2. Генерал армии. 3. Генерал-полковник артиллерии. 4. Генерал-лейтенант авиации. 5. Генерал-майор войск связи (инженерных войск и интендантской службы).

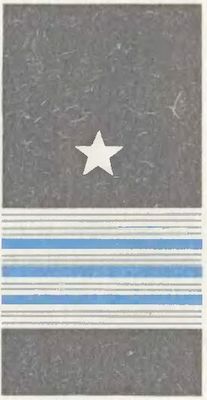

1

2

3

4

5

Рис. 7.

Знаки различия (на петлицах и рукавах) старшего и среднего командного состава РККА, введенные 26 июля 1940 года: 1. Полковник (пехота). 2. Майор (артиллерия). 3. Капитан (ВВС). 4. Лейтенант (инженерные войска). 5. Младший лейтенант (ВВС).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Рис. 8.

Нарукавные знаки различия военнослужащих ВМФ СССР к началу Великой Отечественной войны: 1. Адмирал флота. 2. Адмирал. 3. Вице-адмирал. 4. Дивизионный комиссар. 5. Капитан 1 ранга. 6. Инженер-капитан 2 ранга (авиация ВМФ). 7. Майор (береговая оборона). 8. Военврач 3 ранга. 9. Лейтенант. 10. Младший лейтенант. 11. Мичман. 12. Главный старшина. 13. Старшина 1 статьи. 14. Старшина 2 статьи. 15. Старший краснофлотец. 16. Краснофлотец.

1

2

3

4

5

6

Рис. 9.

Знаки различия младшего начальствующего и рядового состава, введенные 2 ноября 1940 года: 1. Старшина (пехота). 2. Старший сержант (автобронетанковые войска), 3. Сержант (артиллерия). 4. Ефрейтор (кавалерия). 5. Красноармеец (пехота). 6. Курсант (Ленинградское авиационное училище).

Рис. 10.

Нагрудный знак «Гвардия».

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Рис. 11.

Погоны военнослужащих Советской Армии, введенные в 1943 году (защитного цвета — полевые, остальные — повседневные): 1. Маршал Советского Союза. 2. Главный маршал артиллерии. 3. Маршал бронетанковых войск. 4. Генерал армии. 5. Генерал-полковник авиации. б. Генерал-лейтенант технических войск. 7. Генерал-майор интендантской службы. 8. Полковник (пехота). 9. Подполковник (артиллерия). 10. Инженер-майор (бронетанковые войска). 11. Капитан (кавалерия). 12. Старший лейтенант (ВВС). 13. Лейтенант (технические войска). 14. Младший лейтенант интендантской службы. 15. Старшина (пехота). 16. Старший сержант (артиллерия). 17. Сержант (бронетанковые войска). 18. Младший сержант (кавалерия). 19. Ефрейтор (ВВС). 20. Красноармеец (инженерные войска). 21. Курсант (пехотное училище).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Рис. 12.

Погоны военнослужащих ВМФ СССР, введенные в 1943 году: 1. Адмирал флота (с мая 1945 года). 2. Инженер-вице-адмирал. 3. Генерал-майор береговой службы. 4. Инженер-капитан 1 ранга (инженерно-корабельная служба). 5. Подполковник (авиация ВМФ). 6. Инженер-майор (инженерно-техническая служба). 7. Капитан-лейтенант (корабельная служба). 8. Старший лейтенант медицинской службы. 9. Лейтенант юстиции. 10 Мичман. 11. Главный старшина. 12. Старшина 1 статьи. 13. Старшина 2 статьи. 14. Краснофлотец. 15. Курсант старший военно-морского училища. 16. Воспитанник нахимовского военно-морского училища.

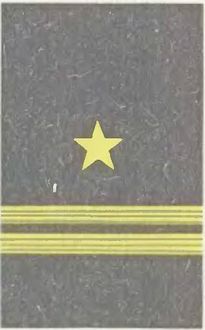

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Рис. 13.

Погоны военнослужащих Вооруженных Сил СССР к форме одежды, утвержденной приказом министра обороны СССР от 1 ноября 1973 года.

К парадному и парадно-выходному обмундированию: 1 Маршал Советского Союза. 2. Генерал армии. 3. Генерал-майор. 4. Подполковник. 5. Майор (авиация). 6. Капитан. 7. Лейтенант. 8. Прапорщик (мотострелковые войска).

К повседневному обмундированию: 9. Адмирал Флота Советского Союза. 10. Маршал авиации. 11. Генерал-лейтенант. 12. Полковник. 13. Капитан 1 ранга. 14. Старшина. 15. Ефрейтор (артиллерия). 16. Рядовой (авиация).

Вскоре отмена военных чинов, орденов и знаков отличия была подтверждена во всероссийском масштабе декретом СНК, от 16 декабря 1917 года «Об уравнении в правах всех военнослужащих». Декрет этот был подписан В. И. Лениным, народными комиссарами по военным делам H. В. Крыленко и Н. И. Подвойским, а также заместителями народного комиссара по военным делам М. С, Кедровым, Э. М. Склянским, Б. В. Леграном, K. A. Мехоношиным и секретарем Совнаркома Н. П. Горбуновым. В декрете, опубликованном на следующий день в газете Временного рабочего и крестьянского правительства, содержались следующие положения: «Осуществляя волю революционного народа о скорейшем и решительном уничтожении всех остатков прежнего неравенства в армии, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Все чины и звания в армии, начиная с ефрейторского и кончая генеральским, упраздняются. Армия Российской республики отныне состоит из свободных и равных друг другу граждан, носящих почетное звание солдат революционной армии.

2. Все преимущества, связанные с прежними чинами и званиями, равно как и наружные отличия, отменяются.

3. Все титулования отменяются.

4, Все ордена и прочие знаки отличия отменяются.

5. С уничтожением офицерского звания уничтожаются все отдельные офицерские организации».

Претворение в жизнь столь необычных для армии мер, как отмена существовавших столетиями военных чинов, орденов, погон и других знаков отличия, проходила не всегда и не везде гладко и безболезненно. Если солдатская масса безоговорочно приветствовала эти меры, то совсем другой прием они встречали у значительной части офицерства и генералитета. По свидетельству генерала М. Д. Бонч-Бруевича — начальника штаба верховного главнокомандующего H. В. Крыленко: «Заслуженные кровью погоны, с которыми не хотели расставаться иные боевые офицеры, не раз являлись поводом для солдатских самосудов»[13].

В унисон с частью офицеров и генералов старой армии свое неудовольствие отменой погон выразил и их бывший «верховный вождь» — Николай II, находившийся под арестом в Тобольске и продолжавший носить военную форму. В дневнике за 3 января 1918 года он записал: «Отрядный комитет стрелков постановил снять с нас погоны. Непостижимо»[14]. Получив ответ на жалобу. по поводу «снятия погон», он негодует: «Кобылинский[15] показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мною и Алексеем погон… Этого свинства я им не забуду»[16].

Так, находясь уже в преддверии своего бесславного конца, бывший «хозяин земли русской» все еще угрожал революционному народу.

Мероприятия по демократизации осуществлялись и в Российском военно-морском флоте. 13 января 1918 года в развитие декрета СНК от 16.декабря 1917 года был опубликован приказ «О демократизации флота», подписанный народным комиссаром по морским делам П. Е. Дыбенко и управляющим Морским министерством М. В. Ивановым; В приказе говорилось:

«1. Личный состав флота Российской Республики состоит из свободных граждан, пользующихся одинаковыми гражданскими правами.

2. Существовавшие до сих пор названия чинов, подчеркивающие кастовые различия, упраздняются и все военнослужащие флота именуются: моряк военного флота Российской Республики.

3. Из моряков военного флота Российской Республики выделяется командный состав, ведающий военно-оперативными и техническими отделами, работающий совместно с выборными комитетами по управлению административной частью флота»[17].

В соответствии с декретами высших органов Советской власти — ВЦИК и СНК, дополняющими и развивающими их приказами народных комиссаров по военным и морским делам старые военные чины в армии с середины декабря 1917 года, а на флоте с середины января 1918 года перестали употребляться. Ниже приводятся два характерных для того времени приказа по личному составу, напечатанные в газете Временного рабочего и крестьянского правительства.

Из приказа верховного главнокомандующего № 10021 от 22 декабря 1917 года:

«Революционный полевой штаб при Ставке подчиняется директивам народного комиссара по борьбе с контрреволюцией. Состав. начальник штаба Тер-Арутюнянц. Отдел укомплектования: Каменщиков, Сацукевич, Манжора. Отдел оперативный: квартирмейстер Вацетис, дежурный член — Турган, интендант — Подгорецкий, начальник артиллерии — вакантно, начальник передвижений — Сашкин, инспектора отрядов — Шибарев и Галушко. Отдел агитации и разведки: начальник Фейерабенд. Объявляя об этом, предписываю всем частям принять к исполнению.

Подлинный подписал Н. Крыленко».

Из приказа № 94 по флоту и Морскому ведомству:

«Назначается моряк военного флота инженер-механик Ян Каменский — непосредственно наблюдающим по кораблестроительной части за постройкой кораблей в Балтийском море с 1 октября 1917 года.

Исключаются из списков моряки военного флота, находящиеся в безвестном отсутствии: Николай Киреенко, Лев Кованько, Борис Житков, Николай Лычин.

Коллегия морского комиссариата: Народный комиссар по морским делам Дыбенко

Член коллегии Буданов

27 января 1918 года».

В результате преобразований к началу 1918 года для всех военнослужащих установились единые наименования: в армии — солдат революционной армии, на флоте — моряк военного флота Российской Республики. Помимо этого сохранялось возникшее и утвердившееся в ходе создания вооруженных рабочих отрядов — Красной гвардии — почетное звание «красногвардеец».

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ