Корин Алексей Михайлович

Пожалуй, никто из преподавателей московского Училища живописи не пользовался среди учащихся такой симпатией, как Корин[237].

В его натуре были необычайная теплота, скромность и искренняя готовность оказать всяческую помощь ученикам.

И внешность его — спокойная, особо мягкая — отвечала его характеру. Запомнилось его слегка смуглое лицо с нависшими густыми черными прядями волос, из-под которых глядели вдумчивые, немного грустные глаза.

Речь его была ровная, спокойная, голос — мягкий, густой баритон. Он никогда не сердился, не повышал тона, а, указывая на ошибки ученика, как будто советовался с ним о мерах для исправления недочетов, не прибегая к своему преподавательскому авторитету. Если ученик приводил веские доводы в защиту своей работы или своих особых взглядов на искусство, Алексей Михайлович, не стесняясь, соглашался с ним и говорил:

— А пожалуй, и верно, уж лучше оставьте так, как есть, а то я боюсь, чтоб не навязать вам своих взглядов и своих ошибок.

Он преподавал в головном классе, куда был выбран по окончании того же Училища живописи. Путь учебы его был тяжелый. С детства он работал под руководством отца, палехского крестьянина-иконописца. Двенадцати лет был отдан в иконописную мастерскую к известному тогда художнику Шокалову, а в семнадцать лет поступил в Училище живописи, в фигурный класс, так как был солидно подготовлен по рисунку и живописи[238]. До школы он прошел все иконописное ремесло, знал его в совершенстве, и оно выручало его потом в минуты нужды, как и мешало ему в живописи.

Учителями его были старые классики братья Сорокины, Павел и Евграф, а затем Прянишников и В. Маковский. Рисовал и писал этюды в школе Корин превосходно, получал почти всегда первые номера. Более всех дал ему Прянишников, талантливый представитель нового тогда течения в искусстве — реализма. Сорокины доживали свой век в ложном классицизме, закрыв глаза на русскую действительность. Павел Сорокин[239] не выделялся, кажется, ничем, кроме своей замкнутой жизни и богобоязненности. Последним его качеством пользовались хитрые ученики. Желая заполучить Сорокина для исправления своей работы, они прикидывались тихонями и надевали на себя маску благочестия.

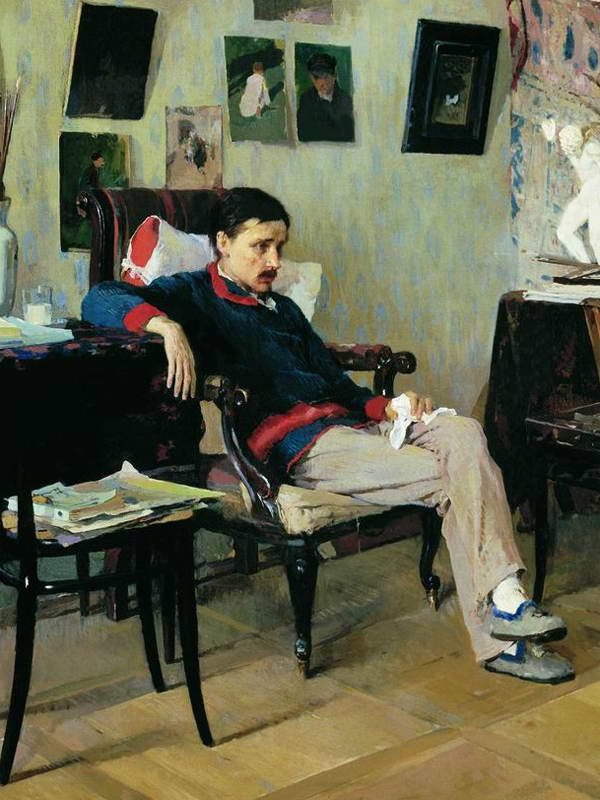

А. М. Корин. Автопортрет

Особенно отличался в этом ученик Н. Он обращался к П. Сорокину за указаниями. Тот смотрел на рисунок и говорил:

— Не стараешься, и потому плохо. Старайся, голубчик, старайся.

Ученик жаловался:

— Я и то стараюсь изо всех сил, из кожи, можно сказать, лезу, а вот не выходит что-то. Должно, меня господь обидел.

— Не ропщи, — говорил Сорокин, — а лучше обратись к нему с молитвой.

— А разве я против этого? — продолжал Н. — Я уже и в Троице-Сергиево ездил.

— Ездил? Это хорошо, молодой человек, это тебе помочь может. Пусти-ка меня на свое место, у тебя на рисунке что-то ноги не ладятся, поубавь маленько.

А Н. напевал:

— Вижу, что не выходят, а не знаю, как исправить. Между прочим, настоятель в Троице просил передать вам поклон.

— Настоятель, говоришь? А ты его знаешь? Спасибо, спасибо, дружок! Дай-ка уголек, я вот ноги урежу.

И Сорокин садился рисовать. Один раз Н. даже купил просфору в соседней церкви и принес ее Сорокину как подарок от архимандрита Сергиевской лавры, за что Сорокин исправил весь его рисунок, и Н. получил за него хороший номер.

Другой Сорокин, Евграф, славился как прекрасный рисовальщик. Про него говорили, что он может нарисовать натурщика по памяти, посмотрев на него один раз или начав рисунок с пальца на ноге натурщика. Конечно, если и было что-либо подобное, то рисунок был условным и едва ли мог передать действительную, живую натуру.

Московское Училище живописи, ваяния и зодчества, содержавшееся на средства Московского художественного общества и имевшее в составе преподавателей молодые силы, более отвечало запросам времени, чем Академия художеств. В нем царил живой дух и была уже увязка с русской действительностью; оно шире открывало двери талантливой молодежи из разных, преимущественно бедных, слоев общества, стремившейся к искусству со всех концов России.

Учились в Училище подросток крестьянский, маляр, монах-иконописец, студент университета, был даже старый генерал в положении вольного посетителя. А вольные посетители ничем не отличались от учеников, к ним предъявлялись по искусству общие для всех требования, они избавлялись только от занятий по наукам.

Генерал, когда аудитория притихала за работой, часто декламировал любимые им стихи Жуковского:

Окрест него могучий бор,

Утё-осы под ногами,

Туманен вид полей и гор —

Тума-а-ны над водами…

и спрашивал преподавателей, когда к нему придет вдохновение.

Прянишников отвечал:

— Потерпите, ваше превосходительство, немножечко осталось, скоро и у вас появится.

Корин, учась в Училище, должен был зарабатывать на свое существование: писал образа, портреты и все, что давало хоть некоторый заработок. Жил он в знаменитой Ляпинке — общежитии для учащихся, построенном купцом Ляпиным. Там в комнатах по три-четыре человека теснилось студенчество, не имевшее средств платить за частную квартиру. Жизнь в Ляпинке, как и в Училище, слагалась в настоящую богему. Здесь процветало озорство, дебош и зарождалось пьянство. Много талантливых натур получало здесь злокачественную прививку, калечившую в дальнейшем их жизнь. Не избежал всего этого и Корин. Его мягкая, а порой слабая натура не могла бороться с влиянием прежних друзей-иконописцев, у которых слово «веселие» непременно связывалось с глаголом «пити». Они являлись к нему, когда он перешел из Ляпинки в номера, с выпивкой и закуской и тянули его в тину низкопробной богемщины.

Конкурс, состязание на стадионе искусства делали то, что всплывали на поверхность школьной жизни только сильные и талантливые, а большинство надорванных, потерявших веру в себя тонуло в тине жизни и растворялось в ее серых днях, не имея сил даже окончить Училище.

Когда более стойкие товарищи советовали Корину попросту гнать от себя кутил, он говорил: «Знаете ли, как-то неловко, могут обидеться», — и волей-неволей разделял с ними компанию.

Его учитель Прянишников говорил про учеников Училища живописи, что они щенки, брошенные в реку, и только сильный из них выплывет на берег, слабые должны потонуть.

Корин был сильным в своих способностях к искусству, это держало его на поверхности воды.

В этой борьбе за место в искусстве было «горе побежденным и трижды горе!»

Корин бился, душил других своими способностями и выплыл к берегу, а рядом с ним тонули слабые. И эти тонущие тоже встают в моей памяти, как щемящие сердце листы давно прочитанной грустной книги.

Учился, старался постичь тайны искусства, овладеть его техникой крестьянин-рабочий Волгужев[240].

Он умел управлять паровой машиной и летом работал на молотилке. Собрав за лето несколько денег, он на зиму приезжал в Москву и принимался за живопись. Был он уже не молод, обросший бородой, с мелкими чертами лица мужичка-полевичка. Голубые детские глаза и чисто крестьянская речь с выговором: «Ну, чаво там!»

Искусство захватило его всего, оно было его религией, пронизывало всю его жизнь, и в нем он находил смысл и утешение.

Несчастье его было лишь в том, что в натуре его не было тонкого чутья и понимания красоты, необходимых для воплощения художественного образа. Он думал, что все дается лишь упорным трудом, как в простом ремесле, и потому не отчаивался и работал до упаду. С трудом через долгое время дошел до натурного класса и здесь застрял окончательно. Он бесконечно рисовал и писал обнаженную натуру и никак не мог понять, чего недостает в его работе, почему он отстает от других и не получает хорошей оценки от преподавателей.

Волгужев барахтался, стараясь держаться на поверхности, на уровне школьных требований.

Вспоминается еще Позднеев[241]. Тот уже совсем начал тонуть и опускаться до подводной тины. Отчаявшись взобраться на вершины, куда карабкались его школьные товарищи, он изуверился в себе и решил, что достаточно, если навыки, некоторая умелость в искусстве дадут ему возможность существовать без голода, а иногда и выпить. Он начал постигать сладость утешения в вине и постепенно превращался в алкоголика…

Корин со временем становится значительной фигурой — преподавателем Училища живописи. Он женится, обзаводится приличной квартирой и, постепенно втягиваясь в круг интеллигентско-буржуазной жизни, начинает платить налог за свое в ней пребывание. Все расходы, вызванные этой жизнью, не могут покрываться службой в Училище, он вынужден отдаваться заказной работе, тяжелой и вредно отзывающейся на творчестве художника. Он бьется в тисках этой жизни, изнемогает под тяжестью житейских требований, но деваться ему уже некуда. Поставив себя на рельсы кажущегося благополучия, он по инерции катится дальше, не зная, что ожидает его впереди.

А Волгужев в летнюю жару молотит и молотит хлеб, чтобы зимой снова иметь возможность рисовать и писать в школе.

Когда он работал на молотилке в Тульской губернии, около Ясной Поляны, его увидел там Толстой и говорит:

— А что, Иван Алексеевич, не лучше ли вам работать в деревне, среди крестьян по хозяйству, чем в городе заниматься искусством?

Волгужев, весь в пыли и полове, ответил:

— Нет, Лев Николаевич, — надо так, чтобы на общий пирог каждый поровну поработал. Я уже на свой кусок давно намолотил, теперь вы молотите, а мне можно и искусством заняться.

Волгужев не благоговел перед авторитетами, хотя и признавал их значение. Для него все люди были равны, и он со всеми держал себя на равной ноге, говорил с ними попросту, по-крестьянски.

Спрашивали у него про Толстого, и он отвечал:

— Ничаво! Лев Николаевич мужик дюже умный и правду ищет.

— Ну что ж, по-вашему, нашел он правду?

— Не, не нашел! — мотал головой Волгужев. — Вот и с Соловьевым[242] мы по душам говорили, а вижу, что и он до правды не докопался.

— Почему так? — приставали к Волгужеву.

— Потому — правда сквозь землю прошла. Ты пойми, мой друг, сколько веков вот жили люди, и премудрые Соломоны, и ученые были — а правды не нашли, и хоть сходственно, а все по-разному говорили. И будет правда все без конца меняться.

Позднеев совсем оставил Училище, жил на окраине города, рисовал тушью портреты с карточек, стараясь молодить женщин, а у военных мужчин вычеканивая ордена и ясные пуговицы. Все чаще и чаще утешался бутылкой и тогда навеселе воевал с бутошниками, как называл он городовых, в которых видел причину всех бед. У него мир делился на две половины: люди — граждане, творящие жизнь, и бутошники, мешающие их работе. Бутошники всех рангов, начиная с городового и околоточного и кончая высшими чинами, вплоть до царя.

— Все мы под сапогом бутошника, — говорил он, — и надо с ним воевать, подрывать веру в благодетельную власть бутошников. Люди, что посильнее, борются с ними всерьез, а мы, маленькие, хоть язык им показывать будем, дразнить их и посмеиваться. Вот выпью и подразню их немного.

И он делал это при каждом удобном случае. Если городовой в тесном переулке кричал на ломовых, едущих не той стороной, и украшал речь свою трехэтажными ругательными словами, Позднеев приставал к городовому с требованием вежливого обращения с гражданами-ломовыми. Городовой сперва посылал Позднеева «по разным адресам», а потом отводил в участок, откуда тот часто возвращался с синяком или шишкой на лбу.

Дразнил он и жандармов у театрального подъезда. Обыкновенно при разъезде из театра жандармы вызывали кареты важных особ. Слышались выкрики: «Ея сиятельства княгини Ливен — которая?»

Позднеев в этот же тон кричал:

— Осади назад. Его светлости графа Бутырского — которая?

Виновного в толпе найти было трудно. Иногда, раздразнив полицию, он позорно бежал до первого трактирчика, где в дверях уже кричал: «Наливай!» Ему наливали стакан водки, и он едва успевал выпить, как его схватывали городовые и под руки вели в участок.

Сидит у меня на подоконнике Позднеев и смотрит в окно. Хоть и обещал он не приходить ко мне после трактирчика, но вижу, что был с ним грех, потому что начал вспоминать о бутошниках и повел рассуждение о том, какой был бы порядок, если б не было блюстителей порядка, а то обыватель никогда не привыкнет сам с собой управляться и ждет, чтоб его за шиворот по углам для порядка разводили.

Вдруг Позднеев срывается с места, схватывает фуражку и со словами: «принцип повелевает идти!» — убегает на улицу.

А там разыгралась такая сцена. Шел маляр с ведерцем красок и большой кистью на длинной палке, сел у подъезда противоположного дома и стал вертеть цигарку. Из подворотни залаяла маленькая собачка. Маляр начал тыкать кистью и дразнить ее. Был, видимо, выпивши. Собачка выскочила, укусила его за ногу и скрылась во дворе. Маляр выругался, постоял, подумал, взял ведерце и кисть и собрался уходить. Но тут подоспел Позднеев и стал ему доказывать:

— Нет, брат, извини, так дело нельзя оставить. Тебя укусила собака, а знаешь ли ты, какая она? Может бешеная? Надо узнать.

И стал дергать ручку звонка у подъезда. В доме, видимо, заметили неладное на улице и не выходили на звонок. Позднеев неистово звонил. Собралась толпа, и подошел городовой.

Позднеев ораторствовал:

— Вы, граждане, обдумайте положение: гражданина маляра укусила собака, возможно, что бешеная.

А маляр уже поддакивал:

— Действительно, чума ее знает!

— Так вот, маляр вернется в свою артель, взбесится и перекусает своих товарищей, а те тоже кругом всех перекусают, что получится?

Маляр стал было возражать:

— Чего там кусаться, я бы помирился и на трешнице!

А Позднеев:

— Ни, ни! Сперва надо сделать вскрытие собачке!

— Известно, распотрошить! — опять соглашается маляр.

Тут выступил городовой и велел всем разойтись. Но приказ «бутошника» только подлил масла в огонь. Позднеев выхватил у маляра кисть, обмакнул в белую краску и стал в оборонительную позу. На свистки городового прибежали два дворника, но только сунутся к Позднееву — он их кропит правой рукой белилами с кисти, а левой все звонок дергает. Одному дворнику прямо в нос ткнул, и все лицо краской залепил.

Кончилось тем, что звонок оборвался, дворники изловчились, схватили Позднеева и повели в участок, куда пошла за ним и толпа.

Вечером на перемене в училищной курилке слышен был тоненький голосок Волгужева. Стоя в кругу товарищей, он жаловался:

— Вот вишь, какое дело искусство? Не потрафишь в нем. Там, на машине, измерил все кронциркулем — и будет верно, а тут так, что все как будто и правильно, а чего-то не хватает, и не поймешь, что оно, то малое, чего у тебя нет. Ну, да ничего! Молода елка — шишку даст! Надо, братцы, учиться! Понатужишься маленько, а оно — смотришь — и придет.

Голубые глаза его светились верой, на губах с подстриженными усами играла полудетская улыбка, а он, как крестьянин на сходке, поворачивался ко всем лопатистой бородой:

— Ничаво, чаво там!

По круглому с колоннами вестибюлю проходил в свой головной класс Корин. На нем темно-коричневый мягкий пиджак, и вся фигура мягкая, спокойная и скромная. Выражение лица сосредоточенное, деловитое. Он уже мастер, пользующийся известностью в обществе. Его картина «Больной художник» находится в Третьяковской галерее, и по заслугам: вещь реалистически прекрасно, светло написанная[243]. Он учитель, его признают ученики и любят за правдивость, честность взглядов в искусстве и деликатность, с которой он относится к работам своих учеников. Никогда высокомерно не разносит, не унижает, а самым деликатнейшим образом и умело исправляет ошибки. Хороший человек был Алексей Михайлович.

Корин по своей технике, твердому рисунку, живописи мог бы справиться с большим портретом и значительной картиной. Однако у него не хватало для этого силы воли и выдержки. Под натиском житейских требований, имея в виду продажу своих вещей, он занялся мелким жанром, прибегая к сюжетам, которые тогда любили видеть в картинах большое общество и покупатель. В картинах Корина все было хорошо, умело написано, но и настроения, и чуткого, тонкого понимания природы, пейзажа, который он часто вводил в свои картины, у него было немало.

В технику его живописи проникали навыки иконного письма. Но и под этим налетом чувствовался мастер и видны были большие его способности.

Показывая свои вещи перед отправкой на выставку, он, казалось, сознавал свою беду. Кряхтел и говорил басом:

— Вот, черт возьми! Как будто и понимал, как надо, а все же не то, запуталось что-то лишнее, чужое, и не могу с ним развязаться.

Волгужев учился, учился и решил:

— Наши учителя слишком молодые, что ли, не могут научить как следует. Поеду за границу, в Париже, говорят, Кормон[244] нашего брата скоро отесывает.

Ранней весной оставил школу, отправился куда-то на заработки, летом до глубокой осени молотил хлеб, собрал деньги и решил ехать на зиму в Париж, вместе с двумя художниками, направляющимися к Кормону. Увидал меня — зовет:

— Приходи на вокзал провожать, в Париж еду, а не хочешь — не приходи, чаво там!

Провожая его, я спросил, как он будет обходиться за границей без знания иностранных языков.

Он уверял:

— Обойдемся! Там народ умный, и так поймут, а нет — так со мной едет Т., он у француженки их грамоту изучал, в случае чего — поможет.

И уехал.

Позднеев возится со своими заказами-портретами, быстро затирает фоны черным порошком, лихо закручивает усы военным, раскрывает глаза на портретах, снятых с покойников. Получает по десятке за портрет и доволен, когда вечером, при свете закоптелой лампочки с прожженным бумажным абажуром у него стоит на столе веселая зеленоватая бутылка. Он уже не может держаться на поверхности и опускается ко дну житейского омута. Только в минуту просветления сознания бьет кулаком по столу и проклинает всех и все на свете.

А Волгужев катит к Парижу с полной надеждой разгадать там загадку искусства, познать его тайны, вернуться в Россию мастером и здесь зашагать по широкому простору жизни. И по приезде в Париж он не изменил своего склада, остался тем же добродушным мужичком даже по внешности.

Французы почему-то прозвали Волгужева Менеликом[245], а когда он сел работать в ателье Кормона, вся студия объехала его верхом на табуретках с пением русского гимна, только без слов. Волгужева это нисколько не беспокоило, он считал, что это так здесь полагается, следовательно и прекословить ничему нельзя. Сперва французы изрядно над ним потешались. Спрашивали: «Скажите, у вас мать была красивая?» Волгужев отвечал: «Отчего же, была неплохая». Французы добавляли: «Значит, вы на нее не похожи? Очень жаль!» Волгужев и на это не обижался, соглашался: «Действительно, я в батюшку весь вышел». При разговоре переводчиками были русские, работавшие и раньше в ателье. Клали ему в карман пальто жидкое масло, в котором моют кисти. Волгужев на улице лез рукой в карман и попадал в пренеприятное месиво.

Было еще так: товарищи русские посоветовали ему купить воротничок и манжеты, так как ходить в русской рубашке считалось неприличным. С этим он тоже вполне согласился: «Когда так полагается, надо делать, чаво там!» Купил и пристроил воротничок с галстуком. А чтоб воротничок не спадал ему на шею, пришил к нему веревочку, другой конец которой привязывал сзади под пиджаком к поясу. Французы это заметили и стали по очереди дергать за веревочку. Волгужев сперва не понимал, в чем дело, ему казалось, что его кто-то за воротничок дергает, а обернется — никого нет. Наконец, увидел, кто его дергает, поднялся и идет к нему. Все насторожились, ожидали скандала, а Волгужев подошел к обидчику, похлопал его рукой по плечу и говорит: «Ты чаво там? За веревочку дергал? Дергай, мусью, дергай — все веселее будет!» Своей безобидчивостью, беспрекословным исполнением всех правил распорядка студии и упорной работой он обезоружил французов, и они говорили: «Из вас, русских, если есть кто порядочный человек, так это Менелик», и оставили его в покое.

В Париже у Волгужева только первое время не ладилось с языком. Пошел он в компании с двумя русскими пообедать. Был с ним и Т., который научился французской грамоте еще в Москве. Сели за стол. Волгужев и говорил Т.: «Выбери-ка, брат, что посытнее, а то здесь французы, как зайцы, больше на салатах да травах сидят».

Т. взял карточку, долго ее рассматривал и ткнул на что-то в ней пальцем гарсону. Тот посмотрел на всех трех и принес одного рака. «Эх, — крутил головой Волгужев, — должно тебя французская мадам чему другому учила, смотри на троих одного рака выписал». Т. еще отметил что-то в карточке, и им принесли крылышко какой-то малой птички. Когда Волгужев узнал, что это от голубя, рассердился даже: «Еще лучше! Духа святого закупил! От него, действительно, сыт будешь! Нет, с тобой, вижу, не пропитаешься!» Вынул записную книжку, нарисовал быка, показал, как от него отрезают кусок и как вертят мясорубку, и ему подали нечто более содержательное. После этого у него заработала книжечка; как что, сейчас нарисует в ней, что надо, и его поймут. Ездил даже в окрестности Парижа и там, требуя молока, рисовал корову и показывал, как ее доят.

Часто он не обращал внимания на то, что его не понимают, говорил по-русски, жестикулировал и в конце концов добивался своего.

Когда Кормон попросил его показать свои этюды, которые он писал в России, Волгужев принес их целый ворох, разложил на полу и стал объяснять по-русски. Ему говорят: «Зачем ты говоришь Кормону? Ведь он не знает русского языка и тебя не поймет». Волгужев тут же ответил: «Кто? Кормон не поймет? Нет, брат, у него голова не такая, как у вас, он кого хочешь поймет!»

Еще стоял он с одним русским на берегу Сены и что-то зарисовывал. Видит, подошла к набережной какая-то дама и стала горько плакать. Ее обступили французы, полисмен и что-то говорили, а один дул ей на ладонь. «Чего это она так плачет и зачем ей дуют на руку?» — спрашивает Волгужев у товарища. Тот узнает и говорит: «У этой женщины здесь когда-то утонул ребенок, так она, как подойдет к этому месту, начинает плакать, а ее утешают, а что дуют на руку, так это ее успокаивает». — «Видишь, какое дело, — соболезнует Волгужев. — Когда так, может и я чем помогу». Подходит к плачущей, тоже берет ее за руку, дует и утешает ее по-русски: «Ну чего, касатушка, плачешь? Сынишка потонул? Что же теперь делать, его не вернешь, а ты молодая, другого народить сможешь, гляди, еще лучше будет!» Женщина сквозь слезы смотрит на его необыкновенное лицо с острым носиком, обросшее лопатистой бородой, на участливые, детские голубые глаза, перестает плакать и, успокаиваясь, начинает даже улыбаться. Все остальные довольны исходом, а Волгужев добавил: «Ну вот и давно бы так, иди домой, касатка, чаво там!»

Став уже заведующим выставкой, я бывал у Корина, который из прежнего моего учителя стал для меня товарищем по передвижничеству.

Семья у него большая, славная. Две хорошенькие, похожие на него девочки прыгали к нему на колени и барахтались с ним на диване, а Алексей Михайлович смеялся густым и добродушным смехом.

— Хорошо, — говорю, — тебе живется: работа, семья и домашний уют.

А он, отбиваясь от облепивших его дочурок и мотая головой, басил:

— Хорошо, ей-богу, хорошо, да только, знаешь ли, хлопот много. Ох, сколько приходится работать, чтоб было так хорошо! Вот за этой стрекозой, — он поднимал, смеясь, одну девочку, — я вижу заказной портрет генерала с карточки, а за спиной этой чепухи, — поднимал другую девочку, — большое панно в гостиной купца.

Девочки теребили ручонками его густую бороду, а он продолжал:

— Вот теперь надо поехать за границу, посмотреть, что там делается, да подучиться, стряхнуть нашу российскую плесень, — а для этого, значит, надо подработать денег, чтоб было что и с собой взять, да и здесь оставить. Приходится хомут надевать, в заказ запрягаться, тянуть эту бесконечную лямку. Иначе как же? Подумай сам. Теперь так. Когда работаешь для себя, для своего удовлетворения — изучаешь натуру и кое-чего достигаешь, а на заказе опять в отсебятину впадаешь, и куда все благоприобретенное тобой девается? Сразу сползаешь вниз, а там опять карабкаться на гору надо. Вот чертовщина-то! Надоело все это до смерти, а между тем для заграницы придется в Троице-Сергиеву лавру ехать обновлять иконостас. Там деньги верные, без которых Парижа не видать.

И он надевает снова лямку, отправляется добывать деньги, чтобы поехать в Европу, в Париж. Для него, для его дела это необходимо.

К Корину прилип и Позднеев. Он забегал ко мне и говорил, озираясь по сторонам, точно боялся, чтоб его кто не услышал:

— Знаете что? Допился я до краю, коленки и пальцы дрожат. Вижу сам, что дело дрянь, а захотелось мне еще попробовать… может, я того… как-нибудь сумею выкарабкаться? В Академию хочу поехать, там теперь Маковский, мой учитель, он мне поможет, а сейчас деньжат надо зашибить. Поеду с Кориным в Сергиево, там заработаю, а пить с сегодняшнего дня, ей-богу, не буду!

— Посмотрим, — говорю.

— Ни-ни, как бог свят! — уверяет Позднеев. — Даже захотелось того… может, в самом деле, и я еще… ведь вы же меня понимаете!.. — и на глазах у него засверкали слезы.

— Поезжайте с Кориным, — говорю, — и держитесь, крепко держитесь за Академию.

Позднеев опрометью побежал покупать кисти.

В Троице-Сергиевой лавре работали, выколачивали рубли Корин и Позднеев. Первому нужны были деньги для поездки за границу, для расширения кругозора в искусстве, а второму — для попытки выбиться из омута, который его засасывал, для возможности поучиться в Академии.

Ожесточенно отмахивал большой кистью Корин по стенам и парусам собора, следом тянулся Позднеев. Он держал себя геройски: боролся со своим недугом и совершенно не пил. Сосал какие-то леденцы, глотал пилюли и пил особую микстуру, составленную для него почему-то фельдшером-ветеринаром. Все это как будто убивало в нем жажду алкоголя.

Позднеев поселился отдельно от Корина в Посаде на квартире и каждый день, по окончании работ, стал ходить на монастырский пруд ловить удочкой рыбу. Ловля шла плохо, кроме карасей, ничего не попадало, и Корин посмеивался над его неудачей. Только раз зовет Позднеев Корина к себе есть необыкновенную уху. Корин идет с недоверием и что же видит? На столе у него дымится паром ароматная стерляжья уха. «Откуда эти чудеса?» — спрашивает удовлетворенный Корин. «А вот, видишь, теперь, какой я рыболов, — говорит Позднеев, — какой рыбы наудил?»

Зовет раз, другой, а потом и каждый вечер, и всегда у него стерляжья уха, только просит никому не говорить про нее, чтоб не узнали, что стерлядь начала клевать и не пошли на его место другие. «В первый раз вижу, чтоб в пруде вообще жила стерлядь и так легко на удочку бралась, — говорит Корин. — Как где, а здесь она, должно, по молитвам святых отцов плодится». Но дело, как оказалось, было гораздо проще. Шел он на рыбную ловлю, видит у пруда бассейн, садок для рыбы, а молодой монашек что-то в воду крошит. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает у него Позднеев. «А вот, — говорит, — сюда стерлядей набросали и я их прикармливаю. Как приедет на освящение иконостаса митрополит, так этой рыбицей его угощать будем». «Ладно, — подумал Позднеев, — стерлядям-то все равно, кому на уху пойти», и на другой же день устроил побольше сачок, а вечером, когда у садка никого не было, сразу выловил прекрасную стерлядь. И так он проделывал каждый вечер и угощал Корина деликатнейшим блюдом. Корин, когда узнал, откуда добывалась рыба, говорил с укором: «А сознайся, стерлядь-то мы ели краденую». — «Что ты? — оправдывался Позднеев. — Не из магазина же я ее таскал, а пока рыба в воде плавает, она вольная, никому не принадлежит». Как бы то ни было, а когда пришло время готовить угощение митрополиту, монашек водил, водил сачком в бассейне, да так ни с чем и ушел: стерлядей в нем не оказалось.

Когда работы над иконостасом были закончены, приехал митрополит на его освящение. С вечера была отслужена всенощная, митрополит удалился на отдых в свои покои, а приезжее из Москвы духовенство было приглашено монастырем на скромную вечернюю трапезу.

На нее просили пожаловать и художников, Корина и Позднеева.

Трапеза началась. За столами сидели со строгими лицами длиннобородые протоиереи, иереи, протодиаконы, иподиаконы, диаконы и старшая монастырская братия. Подавались различные закуски, грибные соленья, маринады, пироги с вязигой, растегаи, уха, рыба отварная, жареная, пироги сладкие, меда сотовые и жидкие и прочая съедобная всякая всячина в неизмеримом количестве. По разрешении вина и елея стояли и кувшины, графины и бутылки с квасами, наливками, винами. Сначала все стоя пели тропари, потом садились, выпивали каждый по своему вкусу и потребностям, крякали, стучали вилками и ножами и с громким присвистом и прихрюкиванием втягивали в себя с ложек горячую уху. Постепенно лица у всех потели и прояснялись.

А когда появились на столе старые, потаенные бутылочки с напитками под названием «утоли моя печали», пение тропарей перешло на застольную песню: «Подноси сосед соседу — сосед любит пить вино!»

Песня эта нравилась и Корину, он тоже не избегал соседства, а Позднеев почувствовал в окружающей обстановке широкое поле для своей деятельности и уже не мог сдержаться. Он завел дружбу со своим соседом — маленьким, худым, с лысиной и длинной сивой бородой иереем, аккуратно выполнявшим требование песни. Сосед оказался большим любителем колокольного звона, подбирал по нотам колокола и умел ловко на них звонить. Позднеев восторгался его способностями и доказывал, что это тоже великое искусство и что он, как и живописец, тоже художник. После этого они, скрестив руки, выпили на брудершафт и расцеловались. Позднеев что-то шептал иерею на ухо, а тот крутил головой.

За столом пошли споры. Один говорил, что не ту катавасию на всенощной пропели, а другой доказывал, что пить не в порядке стали — сразу большими стаканами, когда полагалось начинать с чарочки, равной большому персту до первого сустава. Митрополит, до которого доносились шум и пение, прислал узнать, что происходит. Ему ответили, что собрались святые отцы и готовятся на спевку к божественной литургии.

Шум и гам продолжались. Одни пели уже «Чарочка моя, серебряная», другие — не разберешь чего. Корин, повернувшись спиной к столу и подперев обеими руками голову, гудел басом: «Мой костер в тумане светит», а Позднеев, взобравшись на скамью и подняв вверх обе руки, дирижировал вилкой всему хаосу.

Сосед Позднеева, носивший не соответствующее его росту и фигуре имя — Сила, стал выражать желание ударить в большой колокол на соборной колокольне. Позднеев ему говорил:

— Где тебе раскачать язык! Хоть и зовут тебя Силой, а ты настоящее бессилие!

Сила хвастал:

— А вот и ударю! Не таким колоколам на своем веку бока тесал!

— Врешь, не ударишь! — спорил Позднеев.

— Увидишь — как ахну! — горячился Сила.

Сила скрылся.

Снова пришел от митрополита посланный, принес отцам благословение на покой и просил помолчать, так как владыка не может от шума заснуть.

Все было притихли. А в это время на колокольне понатужился отец Сила, раскачал тяжелый язык большущего колокола — и в полуночи загудело на всю округу:

— Бум!.. Бум!.. Бум!..

О том, что произошло от этого набата в монастыре, помалкивали…

В результате работы в лавре Корин поехал за границу, а Позднеев поступил в Академию к Маковскому.

Волгужев возвратился из Парижа и снова стал работать в натурном классе, где преподавал только что приглашенный в училище Серов.

Спрашиваю у Волгужева, какого он мнения о Серове как преподавателе.

— Ничего, — говорит он, — не мешает. Ты не смотри, что Серов низенький, он на аршин в землю врос, свое дело понимает.

И снова рисует и пишет Волгужев, но теперь у него что-то не ладится, ему не присуждают ни за рисунок, ни за живопись медалей, необходимых для выпуска из Училища. Видимо, он уже устал. Сидит и на рисунке чертит французские буквы своей фамилии. Серов ему говорит:

— Что это вы пустяками занимаетесь, буквы выводите, а натурщика не рисуете.

Волгужев даже привскочил.

— Вам хорошо, Валентин Александрович, вы сюда с улицы пришли, человек свежий и талант, вас никакая школа не душила. А нашего брата этот маховик к самой земле прижал, надорвались мы, вот и передыхаем, буквы пишем.

Он становится раздражительным, прежнее спокойствие его покидает. Один раз вбегает в совет преподавателей:

— Чего вы нас держите, не выпускаете из школы! Большего от нас не добьетесь, видно, вы сами не знаете, как нас учить!

И все же работает, бьется, старается хоть кончить Училище. И пора: силы его слабели; от пережитых тяжелых условий жизни, труда и постоянного напряжения он заболел какой-то сложной внутренней болезнью и стал таять. Однако не жаловался ни на что и переносил болезнь на ходу.

Чувств своих и переживаний он не любил обнаруживать, однако и не был ко всему безучастным, только огонь его был скрыт где-то глубоко и горел невидимо для других.

Ставили в Москве памятник Гоголю. Лепил его наш товарищ — передвижник Н. А. Андреев (недавно, в 1932 году, умерший)[246]. Мне немного пришлось позировать Андрееву, и я взял с него обещание прислать билет на открытие памятника.

А с открытием была беда: на месте торжества были устроены для публики огромные трибуны. И вот стали говорить, что трибуны не выдержат нагрузки и рухнут, произойдет несчастье. Строители трибун доказывали, что они прочные и ничем не угрожают. Свозили по ночам мешки с песком, грузили на трибуны для проверки прочности и в конце концов все же закрыли их для публики. В день торжества трибуны стояли вокруг памятника уныло пустынными.

Я получил билет и был на площадке у самого памятника, когда его открывал и принимал городской голова князь Голицын.

В расшитом мундире и треуголке на голове, он читал грамоту: «Принимая драгоценный дар сей, город обязуется свято хранить его» и т. д.

Оркестр и хор в две тысячи человек исполняли под дирижерством композитора Ипполитова-Иванова[247] написанную для этого случая кантату. В продолжение долгого времени шли процессии с венками из живых цветов. У подножия памятника вырос скоро целый ярко цветущий холм. О многом говорилось здесь, пелось, много было разных надписей на лентах цветов, только забыто и ни разу не было упомянуто имя автора памятника. Как будто это талантливое произведение, хотя и с налетом модернизма, выросло само из земли и явилось по приказу важных особ в золоченых мундирах.

Автор памятника одиноко сидел на пустых трибунах, никем не потревоженный.

Процессии прошли, на площадке стало пусто, мы с Андреевым остались одни. Видим — бредет Волгужев, переступает канат, огораживающий площадку, и направляется к памятнику, а руку держит под пальто на груди[248].

— Иван Алексеевич! Что вы хотите делать? — спрашиваем у него.

Волгужев отзывается:

— Я-то? Меня чуть не задушили. Все сразу к памятнику. Говорю им: «Куда спешите? Чего вам делить?» А они знай прут, едва цветок не изломали.

— Какой цветок?

Волгужев вытаскивает из-под пальто маленький алый цветочек:

— Вот я принес. Дай, думаю, преподнесу ему, великому художнику. — Показывает на Гоголя: — Он, Гоголь-то, смеялся, а об нас скорбел! И вам, Андреев, спасибо, что его соорудили, спасибо, милая душа! — А потом добавил: — А цветочек все равно засох бы, его совсем перестала поливать хозяйка.

Нагнулся и воткнул между пышных венков свой цветок, пошептал что-то и медленно побрел прочь, опираясь на палку.

Скоро он стал совсем плох, слег в постель и уже не мог подняться.

Средств у него не осталось никаких после заграницы. Товарищи собрали немного денег и упросили его взять взаймы для уплаты за квартиру и на другие расходы. В Училище присудили ему медали и прислали диплом на звание художника.

Уезжая на лето из Москвы, я пошел навестить больного вместе с художником Богатыревым[249], его товарищем по школе. Волгужев лежал на чистенькой постели (несмотря на бедность, он всегда любил опрятность). В маленькую комнатку светило солнце, с весенним ветерком сушило недавно вымытый некрашеный пол. На табуретке подле больного лежал ящик с красками, а на нем стакан с недопитым чаем и маленький кусочек французской булки.

Он встретил нас с ясным спокойствием. Лицо его выражало особое просветление, какое часто бывает у больных, уже примирившихся со своей участью.

— Ну, вот и хорошо, что пришли, — заговорил Волгужев. — Когда свободное время есть — заходите, и мне нескучно будет, а некогда, так не приходите. Мне ничего, хозяева хорошие, помогут, в чем надо.

Он говорил тихо, но свободно. Видимо, у него не было болей, он, как свеча, медленно догорал.

— Теперь я, значит, настоящий художник, с документами. Спасибо им — прислали аттестат. Значит, я сделал все, что полагается в школе, а дальше не пошел бы, потому силушки не хватило бы. Видимое дело — так. Вы думаете, я тужу об этом? Нет! То, что я делал, — делал для себя, а не для чужого дяденьки, и с меня было достаточно. И спросите вы меня: получил ли я то, что мне полагается? Да, братцы, получил полностью. Я, когда работал на молотилке, знал, что это надо для меня, тебя и всех нас, а когда учился и работал по живописи, то для своей души жил, для своего светлого праздника. У каждого, братцы, должен на душе праздник быть. Вот меня сегодня приумыли, чистую сорочку надели и полы помыли, а я свои этюды пересмотрел, и, знаешь, со всем этим у меня по душе праздник прошел. Надо, братцы, надо, чтоб душа в грязи не всегда валялась. Пусть они говорят, что я не умел там, на выставках, — это правильно: не умел, а и то правда, что я любил. Я, братцы, любил всякую травку и козявку и любил смотреть, как другие это любят. А вот, видите ли, не сумел рассказать, что хотел. Вот что: когда люди кончают свои дела здесь, на земле, так пишут завещания, и я вот скажу вам завещательное слово, а вы им, ребяткам, что учатся, передайте.

Он повернулся ко мне, и я увидел у него особенные глаза. Был ли то отблеск склоняющегося к вечеру солнца или от горения его духа, но глаза светились, как две глубокие звездочки.

Он продолжал говорить медленнее и еще более тихим и сосредоточенным голосом.

— Да, скажите им, чтоб они любовно жили, а не гнались за барышами. Это ничего, что они там не сумеют, но чтоб любили то, что делают. Для них будет радостно, и другой, кто поймет их, с ними порадуется. Фокусники сейчас в искусстве разводятся — пустое дело! Они и умеют, да черту душу продают. А вы скажите, чтоб они для себя ее приберегли. Вот и все, а я, братцы, на покой иду, как полагается.

Луч солнца с пола поднялся на его постель, прополз по подушке к бледному лбу и потух в оранжевом пятне у изголовья.

Пришла пора проститься и уйти.

Я уехал из Москвы, и Волгужева похоронили оставшиеся там товарищи.

Мне потом казалось, что мы не поняли Волгужева, требовали от него того, о чем он и не думал. Мы не рассмотрели в его серых этюдах его искренней крестьянской души, правдивого рассказа. Мы проглядели его чистую, бескорыстную любовь к искусству и не оценили принесенной им ради искусства великой жертвы.

Позднеев в Петербурге работает у Маковского[250], старается выкарабкаться из тины. Но его тянет вниз постоянный недуг. И здесь он после беседы с бутылкой воюет с будошниками, защищая интересы извозчиков, продавцов с лотка и всех имеющих соприкосновение с полицией.

Академия решила помочь Позднееву. Ему отпустили достаточную сумму денег и поместили в какую-то лечебницу. К удивлению всех, он избавился от своей болезни, бросил пить, стал ожесточенно, точно в отчаянии, работать и появился даже у нас на выставке со своими вещами. В его картинах было видно большое, искреннее искание, усердная работа, но чувствовалась в письме и надорванность, усталость.

Сам он страшно изменился: стал замкнутым, молчаливым и даже угрюмым. С трудом можно было от него добиться нескольких фраз. О прошлом — больном — не заикался даже словом. Только в глазах чувствовалась растерянность и блуждал какой-то странный огонек.

Участвовал он на выставке год-два, потом вдруг скрылся с горизонта, и у кого я ни спрашивал — никто о нем не мог сказать ни слова.

Корин, вернувшись из Парижа, с восторгом рассказывал об успехах в живописи последнего времени и о всех направлениях в искусстве. В его работах появилась новая нота, новая манера.

— Может, что скрал в Париже, — добродушно говорил Алексей Михайлович, показывая свои последние вещи, — да без того нельзя, надо хоть таким образом пересаживать их художественную культуру к нам, а то мы уж очень опростились и отстали от Европы. Только вот беда: посмотришь — захочется самому работать, а тут понадобятся заказы, и не дадут укрепиться на новых позициях.

— А ты, — говорю ему, — воздержись от заказов.

— Воздержаться? А как? Я уже въехал в эту жизнь, из которой нет возврата. Каждый стул, чашка, чайник с покрышкой уже привязали тебя к определенному кругу, обществу, которые требуют от тебя этой обстановки, и платья, и галстука. Требует и семья, так как у нее уже образовались определенные привычки. Помнишь картину Штука «Война»?[251] Эту ужасную утомленную лошадь, шагающую по трупам? Мне кажется, что и у меня на шее сидит страшный Молох[252], который понукает меня и которого я должен везти и день, и ночь, пока не паду на дороге или не приду к тому же концу, как Позднеев.

— А что, — спрашиваю, — с ним случилось, почему его не видно?

— Как что? Разве не слыхал, как он объявил себя обманщиком? Когда его вылечили, он работал, а потом и говорит: «Обманул я Академию и себя обманываю: как ни бьюсь, а вижу, что нет у меня того, что надо для искусства. В нем я просто лишний человек». И стал он тайком от доктора, который его лечил и следил за ним, снова пить, и это привело его к быстрому концу: он скоропостижно умер.

Влияние заказа сказывалось в вещах, писанных Кориным и после Парижа. Заученные приемы, как метла, заметали следы европейской живописи, в тонах картины часто сквозила общая охровая иконописная подкладка и мелкая колонковая кисть выдавала себя в проработке деталей.

Стряхивая с себя эту условность, Корин из-за своих декоративных работ впадал в другую крайность: слащавую красивость панно и плафона.

— Как это так, что не поймешь своего места в жизни, — говорил Корин. — Нужен я или не нужен? Если я признан художником и меня отмечают приобретением моих вещей в музеи, то, казалось бы, должны мне дать и возможность работать по искусству, а выходит не так: условия для работы я должен создавать другой работой, подрывающей мою чисто художественную деятельность. И кому предъявить это право на свободную работу в искусстве? Правительству до нас мало дела, а общество требует только угождения. Значит, действительно так, что брошены мы в воду и должны сами биться и выплывать, топя других. И выплывающие не все долго удерживаются на поверхности, а большинство, как и я, должны, видно, тонуть от потери сил. Чувствую ясно ненормальность нашего положения при настоящем строе, а как его изменить — не знаю.

И Корин ищет для себя спасения, он хочет бежать от заказов, старается найти условия, при которых ему ничто не мешало бы заняться своим делом среди природы и людей. Как многие из художников, ищет своей скорлупы-собственности, тихой бухты для своего творчества. Он хочет строить свою дачу-мастерскую в деревне. А для этого снова надевает хомут, берет заказы, делает довольно крупный для него заем и начинает строить свой приют.

Но дорого он ему обходится: от чрезмерной работы, крайнего нервного напряжения Корин почти теряет зрение.

Какой ужас, особенно для художника! Ничего ясно не видит, все у него раздваивается. Навстречу идут по тротуару два человека, тождественно сходных, и он не знает, кому из них уступить дорогу, и сидящую за столом женщину он видит с мужскими чертами и бородой, которая перешла к ней от соседнего мужчины.

Наступило отчаяние.

Пришлось Алексею Михайловичу оставить на время преподавание в Училище и заказы и заняться лечением.

Постепенно, благодаря покою и отдыху, нервы его стали приходить в порядок и начало возвращаться зрение.

Он оживает, радуется выздоровлению, но прежнее спокойствие, добродушие, мягкость характера уже нарушены. В голосе его слышатся раздражительность и часто тоскливая, просящая нотка мольбы: дайте же мне отдохнуть!

— Я как будто догадываюсь, в чем наше несчастье, — говорил Корин. — Очевидно, во мне, как и в других, подобных мне, вложено мало весомого от искусства — таланта, что ли, который поэтому и оплачивается мелкой монетой, недостаточной для жизни. Мы — малоценная посредственность — должны жить в черном теле, обитать в Ляпинке, в тесных номерах, и только для этого хватит нашей оплаты. Словом, по Сеньке и шапка, а мы возомнили о себе и переступили смету, на нас отпущенную, залезаем в долги, на покрытие которых должны работать в стороне от искусства. Сами виноваты, хотя от этого сознания не легче. Ох, как хочется отдохнуть!

Дачу свою он все же достроил, выплачивал постепенно за нее долги и спрятался в нее, как улитка в раковину, от городских треволнений и заказчиков, которые одной рукой платят ему деньги, а другой душат его талант и возможность проявления свободного творчества.

В деревне, в своей мастерской, среди природы у него действительно наступает некоторое спокойствие и временный отдых. Он ведет даже маленькое хозяйство — обрабатывает огород, косит сено. Здесь же в 20-х годах находит, наконец, свой полный и вечный покой.

А. М. Корин. По этапу. Отправка политических заключенных из тюрьмы.

А. М. Корин. Деревня. 1903

А. М. Корин. Больной художник. Фрагмент

А. М. Корин. Больной художник. 1892

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ