Удивительная река

Для вас, конечно, не тайна, что океанские корабли по рекам не ходят, а если и заплывают в реку, то лишь до морского порта, обычно расположенного невдалеке от ее устья. Однако случилось так, что наше океанское судно успешно прошло по течению реки без малого... десять тысяч километров. Об этом примечательном плавании стоит рассказать.

Мы везли груз из крупного порта на юге Соединенных Штатов Америки в один из портов на севере нашей родины. Переход продолжался около трех недель, и все это время мы держали курс по течению реки.

Река оказалась весьма интересной. Прежде всего она была очень длинная — длинней любой реки, текущей на земном шаре. Глубина ее доходила до 700 метров, в ширину она разливалась местами на 75-120 километров! Понятно, что столь величественный поток нес неимоверно много воды — в двадцать раз больше, чем все остальные реки нашей планеты, вместе взятые! Огромна была и скорость его течения: временами она разнялась 150 километрам в сутки!

Температура воды на поверхности реки превышала 25 градусов. И я не очень удивился, когда узнал от нашего капитана, что могучая река, нагревая над собой воздух, отепляет климат на обширных пространствах нескольких государств.

Капитан добавил, что население этих государств нередко называет реку своею «печкой»: не будь ее, снега и льды покрыли бы многие тамошние земли.

Более поразительным было то, что величайшая из рек не имеет ни твёрдого дна, ни твёрдых берегов. Дном и берегами ей служит... вода. Да, вода, но только более холодная, нежели ее собственная.

Никогда бы не поверил этому, если б сам не участвовал в переходе.

Наше судно проследовало по необыкновенной реке от её начала и почти до конца. Мне удалось выяснить, что в нее впадает всего один приток, однако ещё более мощный, чем она сама. Зато от нее ответвлялось несколько рукавов-рек, тоже глубоких и широких, тоже с жидкими водяными берегами и жидким водяным дном. Я узнал также, что река, по которой мы плыли, не мелеет ни при каких засухах, не разливается ни при каком половодье.

Два или двенадцать?

— Будь другом, Захар, окажи услугу, нужна помощь в одном быстром наблюдении, — с такой просьбой обратился ко мне корабельный доктор, когда мы шли Ньюфаундлендской отмелью у берегов Северной Америки и ненадолго застопорили ход, чтобы принять почту от советского рыболовного судна, промышлявшего там сельдь и треску.

Надо сказать, что наш корабельный доктор не только врач. Команда у нас здоровая, молодцы, как на подбор, болеем редко. Свободного времени у доктора много, и он постоянно занимается научными наблюдениями над жизнью попутных морей и океанов. Помогать таким наблюдениям юнга Загадкин считает своим прямым долгом. Кому, как не мореплавателю, двигать вперед науку о родной стихии!..

Отложил все дела и явился в распоряжение доктора. Взяли мы по градуснику, приладили к ним небольшие грузила, к грузилам проволоки метров двадцать привязали. Затем сверили ручные часы и поспешили в разные стороны: доктор — на корму, я — на нос корабля.

Времени в обрез — судно вот-вот опять полным ходом пойдет. Смотрю на часы, в условленную минуту градусник в воду опускаю, в условленную минуту наверх вытягиваю. Порядок! Тут же быстро записал температуру, бегу в каюту к доктору.

— Сколько у тебя, Захар?

— Два градуса выше нуля. А у вас, доктор?

— Двенадцать выше нуля... От неожиданности глаза на лоб полезли. Как же так? У носа корабля температура морской воды одна, у кормы — другая? И разница не мала: десять градусов! Может быть, плохо опустил градусник или неверно его показания понял? Неужели на таком легком наблюдении осрамился Захар Загадкин?

Доктор смотрит на меня, улыбается.

— Озадачен, дорогой? А дело, Захар, простое. Ньюфаундлендская отмель не только рыбой славится. Если в том месте, где мы ход застопорили, одновременно опустить термометры с носа и кормы, они обязательно разную температуру морской воды покажут...

Объяснил мне доктор эту странность. Действительно, когда знаешь, всё удивительно простым оказывается. Теперь сам могу происшествие с градусниками объяснить, если кто-нибудь не догадался, чем оно вызвано...

Пучок стрелок

Скалистый мыс Доброй Надежды остался у нас справа но борту. Спустя часа полтора у подножия знаменитой Столовой горы, и впрямь плоской, словно стол, да к тому же ещё накрытой облаком, как скатертью, показалась россыпь построек большого города, называемого англичанами Кейптауном, а голландцами — Капштадтом. Различие в названиях, впрочем, обманчиво: в переводе на русский язык оба слова означают одно и то же: «город близ мыса». В порту этого «города близ мыса» нам предстояло ждать китобойное судно, которому мы везли срочный груз.

Шли последние дни декабря. Вы, конечно, знаете, что в Южном полушарии многое в природе происходит иначе, чем у нас, в Северном. Солнце и луна ходят по небу не слева направо, а справа налево. Когда у нас лето, в Южном полушарии зима, когда у нас зима, там лето. Знал это и я, но все же было непривычно, что в канун Нового года жарко печет солнце, люди одеты легко, а в порту продают красные помидоры, свежие яблоки...

По своему обыкновению, свободные часы я отдал знакомству с новым для меня городом. Ничего лестного сказать о Кейптауне не могу: пыльные и узкие, почти без зелени улицы, неподалеку от нарядных и красивых зданий стоят жалкие и убогие хибарки. В хороших домах живут белые хозяева страны, в лачугах — остальное население.

Что ни шаг попадаются на редкость противные надписи: «Не для цветных», «Только для белых», «Только для чёрных». Такими надписями «украшены» городские троллейбусы и автобусы, кинотеатры, рестораны, парки. Даже вспоминать об этих надписях неприятно.

Во время одной прогулки по Кейптауну я забрёл на городской пляж, прилёг на горячий песок и долго смотрел на синее море и такое же синее небо. Пенистый прибой с весёлым говором рассыпался у моих ног, вода манила прохладой, и мне захотелось выкупаться. Я разбежался и нырнул под волну. Однако тут же пришлось плыть обратно — вода была не по-летнему студёная. Только тогда я заметил некоторую особенность пляжа: на песке лежало довольно много людей, но никто не купался.

Я решил побегать по пляжу, чтобы быстрее согреться. Неожиданно меня остановил смуглолицый юноша.

— Наверное, вы моряк с советского судна, я сужу об этом по вашей фуражке, — произнес он по-английски. — Я очень люблю вашу великую страну, где не смотрят на цвет кожи человека, и прошу передать ей мой привет. А на городском пляже купаться не советую: вода здесь чрезмерно холодна. Садитесь в автобус, и за полчаса вас доставят на соседний, пригородный пляж, где вода более тёплая...

— Странно и непонятно, сказал я, — пляжи соседние, а температура воды различная... В чём тут секрет?

— Не знаю, — ответил юноша. — Я малаец и учился в школе всего два года. Объяснить секрет не могу, но поезжайте на другой пляж, и вы сами убедитесь в этой странности...

Не в моей натуре отказываться от раскрытия таинственного, и я решил немедленно последовать совету молодого малайца. Я пригласил юношу отправиться со мной, но он не принял приглашения.

— У меня будут неприятности, — заявил он. — Хозяева нашей страны не терпят, когда цветные ездят в одной машине с белыми. А я цветной, мой прадед был рабом, привезенным сюда с островов Малайского архипелага.

Пришлось расстаться с новым знакомым и одному сесть в автобус.

Машина покинула городские улицы, вырвалась на шоссе, и вскоре мы оказались в пригородном районе, застроенном красивыми особняками и санаториями. Вдоль побережья тянулись рестораны, кафе, пляжи.

У одного пляжа я вылез, быстро разделся и кинулся в воду. Она была тёплая! Купание доставило много удовольствия, но тайну тёплой воды я не раскрыл. Так же как в городе, к пляжу подступали горы, одинаково грело солнце и такой же прибой шумно плескался у кромки берега.

Вернувшись на судно, я спросил капитана, почему на пляжах Кейптауна морская вода имеет различную температуру.

Вместо ответа капитан распахнул передо мною атлас. Я увидел мыс Доброй Надежды, чёрный кружок, обозначающий город Кейптаун, а на море вблизи мыса — пучок цветных стрелок. Одни стрелки тянулись к мысу из Мозамбикского пролива, другие — из Южной Атлантики. И мне стало ясно, почему на городском пляже вода была холодная, а на пригородном тёплая.

Почему я не стал владельцем попугая Жако

На рассвете я выбежал на палубу и был поражен видом моря. Насколько хватало глаз, оно было покрыто оливково-зелёной травой. Легкий ветерок колыхал травяные заросли, местами перемежавшиеся густо-синими полосами воды. Не было сомнения, мы плыли по огромному лугу! Я любовался редким зрелищем, когда внезапно душу мою обуял страх: не запутается ли киль корабля в бесчисленных растениях? Ведь тогда мы надолго застрянем в диковинном море-луге...

Я спустился в камбуз, где кок готовил у плиты оладьи к утреннему кофе, и высказал свои опасения.

Кок ухмыльнулся.

— Не ты первый, Захар, кого смущает это море, — произнёс он, протягивая мне кружку дымящегося кофе. — В тысяча четыреста девяносто втором году один знаменитый мореплаватель был удивлен не менее тебя, когда впервые увидел эти изумрудные луга. Странный звук, с которым корабли разрывали зеленый ковер травы, напугал матросов, и, как ты, они боялись, что суда будут опутаны плавающими растениями. Однако все обошлось благополучно. Знаменитый мореплаватель выбрался на этих мест, а будущее показало, что растения нисколько не мешают судоходству. Бесспорно не застрянем и мы. Поэтому выпей горячего кофейку, Захар, и забудь о своих опасениях. Нам грозит иная, более серьезная неприятность: у моря, по которому мы плывем, нет берегов!

— Как — нет берегов? У всех морей есть берега...

— У всех есть, а у этого нет. История не знает мореплавателя, который хотя бы раз высаживался на его берегах. Если юнге Загадкину удастся увидеть их, пусть даже на горизонте, это будет величайшим географическим событием! Тогда я, скромный корабельный кок, тоже ознаменую твое открытие — подарю тебе своего попугая!

Кто бы отказался от возможности сделать величайшее открытие, да ещё получить в подарок серого Жако — любимца всей команды? Только не юнга Загадкин! И все свободное время я торчал на палубе, терпеливо ожидая минуты, когда на горизонте покажутся берега луга-моря. Мне было все равно, какими предстанут они глазам первооткрывателя — скалистыми или песчаными, высокими или низменными, обитаемыми или безлюдными, — но я должен был увидеть их во что бы то ни стало, ведь моря без берегов не может быть!

Увы, дежурства на палубе оказались напрасными! Мы пересекли море с востока на запад, и я с огорчением убедился, что ни на востоке, ни на западе оно действительно не имело берегов. На обратном пути мы прошли это море с севера на юг, но на севере и юге у него тоже не было берегов!

Я так и не стал владельцем серого попугая Жако.

Таинственный механизм

Техника в наше время достигла великого совершенства. Какие только машины и механизмы не придумал человек, чтобы облегчить свой труд! Вы, живущие на суше, конечно, знакомы с ними лучше меня, мореплавателя. Юнга Загадкин в машинах разбирается слабо, раньше разбирался и того меньше, потому и произошла история с таинственным механизмом, о которой вы сейчас услышите.

Плыли мы тогда Охотским морем и везли груз для одной геологоразведочной партии, работавшей вблизи побережья этого моря. В корабельном трюме стояли тракторы-тягачи, буровые станки и другое тяжелое оборудование. Упоминаю о его тяжести потому, что с нею связано первое мое знакомство с этим таинственным механизмом.

Подошло наше судно к месту, где надо выгружать оборудование, останавливается примерно в полукилометре от берега. Что такое? Оказывается, впереди мелководье, хода кораблю нет.

Берег холмистый, поодаль, у подножия холмов, виднеется поселок: беленькие домики, склады, постройка с трубой, похожая на электростанцию. Между поселком и морем — пустынная полоса галечного пляжа. А от пляжа тянется в воду длинный деревянный причал на сваях. К причалу бежит народ, машет платками и шапками. Должно быть, заждались нас геологи...

Причал длинный, да что пользы? Из-за мелководья с моря к нему не подойдешь... Неужели придется перегружать ящики со станками, тракторы и все прочее в шлюпки, а потом вручную поднимать на причал? Тяжёлая будет работёнка! Конечно, юнга Загадкин от нее не откажется, но кому охота лишнее делать? Ведь на судне есть лебедка; подойди оно ближе к причалу, без труда выгрузили бы все, что нужно геологам...

До того огорчило меня неожиданное мелководье, что сзывают на обед, а о еде думать не хочется.

— Чем опечален, Захар? — интересуется кок. — Сегодня твой любимый суп с фрикадельками, а ты нос воротишь...

Пристал ко мне кок, не отстает, пришлось поделиться своими мыслями.

— Обидно, — говорю, — неужели будем выгружать вручную? И это в наш век механизации! И только потому, что море мелко...

— Отчего вручную? Море мелко — беда невелика. У здешних геологов специальный механизм имеется. Пока отобедаем, они его в действие пустят, подбросят водицы к причалу, тогда и к берегу подойдем...

Верится с трудом, да возразить нечего. Обедаю, ем суп с фрикадельками, потом макароны с мясом, компот, а сам поглядываю в иллюминатор: не прибавилось ли воды у причала? Нет, не прибавляется. Похоже, даже малость убавилось.

Пообедал, занимаюсь разными делами, однако нет-нет, а брошу взгляд на берег: как там обстоит?..

Прошло часа три. Действительно, начала прибавляться вода у причала. Волна за волной подкатывается к пляжу. Значит, впрямь у геологов специальный механизм имеется и пустили они его в действие? Ещё час прошел. Стало наше судно двигаться к берегу. Воды столько, что к самому причалу подошли! Да и галечный пляж залило порядочно, почти к поселку вода подобралась, посуху от причала туда и не проберешься...

Заработала корабельная лебедка, быстро перенесла на причал тракторы, ящики со станками и все остальное.

Только закончили выгрузку — снова отходим в морс. И вовремя: машина геологов в обратную сторону действовать стала — опять убавляется уровень воды у причала. Ясно, геологам теперь надо оборудование к поселку доставить, вот и решили подсушить пляж. Умно работают люди, с толком...

Очень захотелось мне посмотреть механизм, который то поднимает, то опускает воду, но сколько ни рыскаю глазами по побережью, не видать механизма. Не вытерпел, обращаюсь к коку, прошу показать, где стоит эта могучая машина.

— А ты не туда смотришь, Захар...

Обернулся, взглянул на открытое море. И там ничего нет, только волны плещутся... А кок подзадоривает:

— Ищи, ищи, это на редкость замечательная машина, стоит посмотреть. Никогда в ремонте не нуждается...

— Да где ж она?

Кок неопределенно развел руками, показывая словно бы на небо. Смеется, что ли? Конечно, и там машины не видать. Клонится солнце к прибрежным холмам, идет на закат, в стороне бледно светится серп молодой луны. А больше ничего на небе нет. Не за облака же подняли геологи свой таинственный механизм?

— Не вижу, — признаюсь коку. — Может быть, у них механизм-невидимка?

— Почему — невидимка? Это ты плохо смотришь, Захар. Механизм виден отчетливо...

Вот так механизм! Ну, да нет тайн, которые нельзя было бы раскрыть. Теперь-то я хорошо знаю, что это за механизм, где он находится, как устроен и какая сила приводит его в действие. Геологи, оказывается, были ни при чем, они только пользовались, а не управляли этим механизмом... Обидную ошибку я допустил. Но ведь это было давно, в одно из первых моих плаваний.

Чудеса в решете

Как всякий более или менее известный человек, я нередко получаю письма от незнакомых людей. Одно из таких писем поставило меня в довольно затруднительное положение. Поэтому, прежде чем собрать мысли для ответа, хочу посоветоваться с вами. Вот это письмо:

«Дорогой товарищ Загадкин! Ты любишь рассказывать разные географические истории, задавать вопросы, над которыми приходится думать. Это неплохо, а умеешь ли сам отвечать на подобные вопросы? Если умеешь, объясни, пожалуйста, следующее непонятное происшествие.

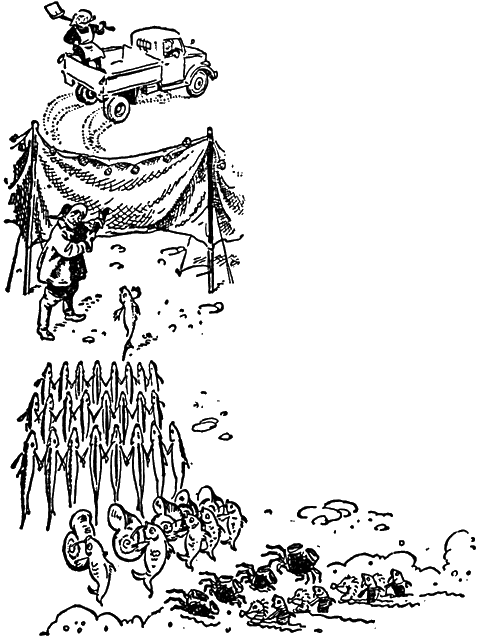

Случилось оно на отлогом берегу одного морского залива, далеко вдающегося в сушу. Увидел я на том берегу с полсотни, если не больше, высоких деревянных столбов, забитых в каменистый грунт, а на столбах — сети, натянутые для просушки. Поначалу все показалось простым и ясным — готовят рыбаки снасть перед выходом в море. Однако подошел к столбам ближе, замечаю первую странность: очень уж прочно сети к ним прикреплены. Мало того, что гвоздиками приколочены, так ещё канатами к особым колышкам привязаны. Неужели тут ветер такой сильный, что боятся рыбаки, как бы не унес их добро? Осматриваю местность внимательней и вижу вторую странность: далековато рыбаки свои сети повесили — километрах в двух-трёх от моря. Сети большие, тяжелые, нелегко будет тащить их к воде. Да и лодок поблизости не видать, это тоже удивительно. Где рыбаки, там лодки быть должны. А тут ничего, хоть бы в насмешку ялик какой-нибудь вверх днищем лежал...

Около столбов грузовичок стоит, люди работают. Сети обсохли, значит, сейчас их снимать будут. Придется повозиться рыбакам, гвоздики обратно выколачивать, канаты от колышков отвязывать. Но нет, явно не тем люди заняты. Залезли на лесенки, ещё прочней прикрепляют сети. Взяло меня любопытство, спрашиваю, что они у столбов делают.

— Рыбу готовимся ловить, сельдь или треску. Снасть в порядок приводим.

— А зачем сети крепите? Их снимать надо, а вы наоборот поступаете...

— Снимать? Первый раз о таком слышим... У нас сети на берегу стоят всегда, мы их перед ловом со столбов не снимаем...

— Да вы что, шутите? Разве сельдь или треску на суше ловят?

— А почему бы не ловить, если, скажем, лодок нет? Все наше снаряжение — вот эти столбы, сети да ещё грузовик, а раньше вместо него телеги были. Мы такого обычая не знаем, чтобы за рыбой в море ходить, нам это без надобности. Наша рыба сама на берег приходит.

— Да как же рыба сюда придет? Сети здесь, а море вон где!

— Не так уж далеко до моря, всего километра два с половиной. Что для рыбы такое расстояние? Сущий пустяк!

— Хорош пустяк! Что ж ей, посуху к сетям добираться?

— А это не наша забота, — отвечают рыбаки. — Наша забота добычу взять.

Заинтересовал меня такой способ ловли. Кончили работать рыбаки, сели в свой грузовичок и уехали, а я взобрался на выступ скалы, покуриваю трубку, выжидаю, что дальше будет. И вообрази, товарищ Загадкин, ведь пришла рыба к сетям! Да ещё сколько, все ячеи забила! А потом рыбаки на машине вернулись. Спрыгнули на камни, давай рыбу в кузов кидать. Подлинно чудеса в решете — морскую рыбу на суше ловят!

Немало диковинного видал я на белом свете, а такого, как в том заливе, видеть не приходилось. Что ты скажешь, уважаемый товарищ Загадкин?»

На этом письмо кончается. Призадумался я. Действительно, что скажет товарищ Загадкин? Может быть, он и не знает, что сказать...

Никудышные строители

Множество островов повидал я в морях и океанах. Думается, не преувеличу, если скажу, что сумел бы доклад об островах в научном собрании сделать. Начал бы воображаемый доклад так: «Разные острова мореплавателю встречаются, всех и не перечислишь. А у каждого острова — своя история. Географы знают, в какое время и по какой причине он возник, был ли некогда частью материка, рожден ли извержениями подводного вулкана или он просто-напросто вершина огромной горы на дне океана.

В моём докладе речь пойдет не об этих родственниках материков, вулканов или подводных гор, а об островах... построенных. Самому удивительно, но есть и такие, на них немало людей живёт, большие деревья растут, домашние животные водятся. О строителях этих островов и поделюсь своим мнением.

Прямо скажу: никудышные строители! Сооружают острова из поколения в поколение с незапамятнейшей поры, а ремеслу своему как следует не научились. Хорошо ещё, что в наших морях они этим делом не занимаются. Климат, видите ли, неподходящий: они к тёплым водам привычны, а наши воды холодные. Ну и очень хорошо, что неподходящий. Не нужны нам никудышные работники...

Чем же плохи строители этих островов?

Во-первых, возводят свои сооружения в разных местах, но всюду одинаково, по одному проекту. Мореплаватель без ошибки определит: опять их работенка! Да и трудно ошибиться: все острова на манер кольца или овала сделаны, как бублики друг на друга похожи.

Во-вторых, строят небрежно, об удобстве будущих жителей-островитян нисколько не заботятся. Ладно, нет другого проекта — будь по-вашему, сооружайте свое кольцо-баранку, но, по крайней мере, работайте чисто! Нет, они возведут берега, поднимут невысоко над водой, а замкнуть кольцо забывают. Остаются в нем узкие щели-проходы, в которых соленая морская вода плещется. Середину острова вовсе не застраивают, на любом внутреннее озеро увидишь. В центре острова могли бы люди жить, а там вода!

Ещё в одном упрекну строителей. Часто, приступая к сооружению, начинают берега выкладывать, но в разгар работы от своего замысла отказываются. В море никому не нужные стены оставляют, иногда длиной в сотни километров, да и ширины порядочной. Куда это годится? Верхний край этих горе-построек над водой возвышается, буруны возле него кипят, белой пеной брызжут. Стена как барьер: ни кораблю пройти, ни лодке проплыть, из-за неё к другим островам порой добраться невозможно. Безответственные строители, бракоделы, иначе не назовёшь...

Правда, нет худа без добра. У островного берега нередко замечательные подводные сады встречаются. Раньше трудно было ими любоваться, теперь, когда изобретены резиновые маски и ласты, прогулка по такому саду — удовольствие. Каких только диковин не насмотришься!

Колышутся пучки зеленых или коричневых водорослей, обвивая узорчатые, похожие на кружево ветки и стволы красного, лилового, белого, розового, черного цвета. Проплывают забавные рыбки, перевертывающиеся с боку на бок, неуклюжие рыбы-шары, быстрые рыбы-возничие с длинной нитью на спине. Медлительно передвигаются прозрачные колокола и купола медуз. Высунув волокнистые щупальца, ползут по дну оранжевые, желтые, красные морские звезды. Шевелят острыми иглами черно-фиолетовые морские ежи, играет плавниками радужный морской петух. Повсюду раковины, большие и маленькие, среди них попадаются жемчужницы. К самому дну прижались тридакны — огромные раковины с широкими створками, меж которых видны красные, желтые или зеленые складки тела их хозяина-моллюска.

Одна такая раковина у меня в сундучке хранится. Доставал со дна не сам, а выиграл на спор у матроса с нашего судна, тоже знатока географии. Как и почему выиграл, расскажу при случае — история любопытная, но отношения к островным строителям не имеет».

В этом месте моего воображаемого доклада кто-либо из слушателей наверняка перебил бы меня такими неуважительными словами:

«Товарищ юнга Загадкин, выступаете вы не у себя в кубрике, а перед представителями науки. Наговорили нам с три короба, а о главном не сказали: кто эти никудышные строители, отчего не сменят проекта, по которому острова возводят? Ведь если сами не умеют, могли бы толковых инженеров пригласить...»

Ну и ехидный вопрос предъявят мне в научном собрании! И тут мой воображаемый доклад придется прервать. Кто строители, почему к инженерам не обращаются, ответить могу. Но вот отчего именно кольцом берега выкладывают, этого не скажу. Да и кто скажет? Крупнейшие учёные по-разному происхождение кольца объясняют. Смешно такой каверзный вопрос юнге задавать, а ведь непременно зададут! Потому и доклада об островных строителях в научном обществе не делаю, только вам свое мнение высказываю.

О чём молчат карты морей и океанов

Карты морей и океанов рассказывают о многом. Даже те, что напечатаны в школьных географических атласах, говорят о важнейших глубинах и отмелях, о холодных и теплых течениях, проливах и заливах, больших и малых островах. Когда я учился в пятом классе, был у меня сосед по парте, который всерьез выражал недовольство этими картами, заявляя, что в них уйма лишнего. «К чему людям знать о горном хребте на дне Атлантического океана, — возмущался он, — или о подводных впадинах в Тихом океане?»

Бедняга не подозревал, что есть ещё более подробные карты, где указаны все острова, вплоть до самых крохотных, все глубины и мели, все рифы и отдельные крупные камни, возвышающиеся над водой. И хорошо, что есть! Такими картами пользуются капитаны и поэтому уверенно ведут свои суда по любому морю или океану, не опасаясь потерпеть крушение.

Мореплаватель без карт — что человек без глаз. Я понял это сызмальства и с той поры собираю карты. У меня уже составилась изрядная коллекция с интересными редкостями вроде путеводных карт древних египтян и других мореходов далекого прошлого. Коллекцией я горжусь; мне нравится, что корабельный доктор почтительно называет её «Картохранилище имени юнги Загадкина».

В минуту досуга нет лучшего удовольствия, чем рассматривать карты: непременно отыщешь что-либо неведомое и добрым словом помянешь их составителей — картографов. Великую работу проделали эти люди! И я от души негодую, когда иной матрос-новичок, не подумав, начнет упрекать составителей карт.

Идет такой новичок в свое первое плавание, ни о чем не тревожится и вдруг неожиданно слышит, что наперерез нашему курсу из тумана встает остров, не помеченный на карте! Испугается новичок, струхнет и давай честить картографов: и такие они, мол, и сякие, и этакие...

Что верно, то верно. Даже на самых подробных и подробнейших картах не показано местоположение многих островов, не раз виденных с борта различных кораблей: грузовых, пассажирских, рыболовных, военных и — это может показаться особенно странным — научно-исследовательских! Во всех океанах и некоторых морях встречаются такие острова, причём не ничтожные, а подчас весьма крупные, в десятки километров длиной, да и ширины порядочной. Попадаются острова длиной и в 120, 150, 170 километров! Их видели, фотографировали, а карта молчит, будто островов в помине нет, даже имен им не дает,

Послушать перепугавшегося матроса-новичка — словно бы возразить ему нечего. Действительно, тысячи, десятки тысяч островов не помечены на карте. А ведь это ещё не всё: каждый год появляются новые и новые, не признаваемые картографами острова. Возникают целые архипелаги, состоящие из множества островов, — кораблям приходится с большим риском пробираться по незнакомым архипелагам: малейшая неосторожность, и неизбежна авария, а то и гибель судна.

Что же, выходит, прав матрос-новичок, упрекающий составителей карт? Ведь это они не наносят на карту опасные острова, ограничиваясь тем, что цветной прерывистой линией обводят обширные районы, где много таких островов.

Мне довелось наблюдать безымянные острова. Обычно они гористые или холмистые, с отдельными вершинами иногда высотой в десятки метров. Нередки столовые горы, с плоской поверхностью, круто обрывающейся по краям. С вершин стекают ручьи пресной воды, на некоторых островах бывают неглубокие озера, тоже пресные. Около полувека назад огромный океанский корабль наскочил ночью на один из безымянных островов и пошёл ко дну. Погибло полторы тысячи человек!

Интересуетесь, обитаемы ли острова? Нет, не обитаемы, люди на них не селятся. Там ничего не растет: не то что деревьев или кустарников — травинки не найдешь пи весной, ни летом, ни осенью. На побережье, порой на горном склоне можно заметить морского зверя, например тюленя, или птиц — альбатросов, буревестников, пингвинов...

Островов остерегаются, чтобы в туман или непогоду не наткнуться на них, а на картах их нет, хотя те районы океанов и морей, где можно встретить такие острова, хорошо изучены. Есть места на земном шаре — они тоже достаточно известны, — которые называют «фабриками» этих островов. Одна из «фабрик» выпускает свыше тысячи островов в год, другая ещё больше. Есть «мастерские», где острова производятся в меньшем количестве, но также из года в год.

В чём же дело, почему упорствуют составители карт? А дело в том, что у всех островов, о которых идет речь, имеется общий недостаток: они недолговечны. Иные острова существуют всего несколько месяцев или год, другие — до десяти лет. Те, что помельче, погибают быстрей, те, что покрупнее, сохраняются дольше. «Фабрики» и «мастерские» готовят их недостаточно прочными: острова постоянно разрушаются, от них откалываются кусок за куском, утёс за утёсом, их размывают ручьи, текущие с вершин. Остров постепенно уменьшается, а затем вовсе исчезает в пучине вод.

Вот почему я от души негодую, когда новичок-матрос начинает с перепугу упрекать и честить составителей карт. Негодую и тут же пытаюсь объяснить, что картографы не виноваты, что они ни при чём. Конечно, бывалому юнге вроде меня не трудно дать такое объяснение матросу-новичку. А доведись вам оказаться на моем месте, что бы вы сказали этому человеку? Может быть, и вас напугала бы внезапная встреча с неизвестным островом, встающим из тумана?

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ