Раздел 2. Архитектура и строительство Древнего Востока

Глава 2. Архитектура и строительство протогосударств междуречья

С получением избыточного продукта в результате хозяйственной деятельности и применения технических достижений бронзового века, а также благодаря активному обмену появилась возможность улучшить имущественное положение патриархальной семьи. Для накопления богатства часто используется труд наемного работника. Выделяются семьи с более высоким материальным статусом. Большое хозяйство таких семей, включающее его домочадцев, слуг, скот, дом и хозяйственные постройки, необходимо было защитить сначала от диких животных, а затем и от посягательств соседей. Так, на основе разделения труда возникают отношения неравенства, которые обусловливают необходимость в первых институтах государственности. Это становится насущной потребностью сообщества, особенно при объединении людей в поселения, т. е. при первых попытках урбанистического расселения. Довольно быстро из среды благополучных семей выдвигаются вожаки, способные организовать и подчинить себе остальных. И как ответ на запрос общества, строящегося на основе новых отношений, происходят существенные изменения в архитектурно-строительной деятельности. Начинаются работы по созданию первых фортификационных сооружений[8] с мощными стенами и мостами, появляется дворец правителя, более важное значение приобретают религиозные сооружения. Правитель обрастает кланом родственников с их привилегированными внутрисемейными отношениями. Возникает класс аристократии, которая расселяется вблизи дворца правителя в богатых домах. Появляется «детинец» – надежно укрепленный центр города-государства. Правитель берет на себя обязательство с помощью армии (дружин) обеспечивать подданным защиту от врагов, получая за это определенную дань. Вскоре под власть сильного правителя подпадают по собственной воле или в результате завоеваний мелкие сообщества, в будущем это приведет к образованию крупных и мощных государств. В результате завоевательных войн в плен берутся иноплеменники, рабочая сила которых успешно используется на благо сообщества. Рабский труд становится основной производительной и дешевой рабочей силой. А поскольку строительство наиболее трудоемкая деятельность, то именно рабский труд обеспечил его быстрый подъем.

Первые камни в фундамент мировой урбанистической цивилизации были заложены в древней Месопотамии – в долине двух плодородных рек Тигра и Евфрата. Примерно в VIII – VI тыс. до н. э. земледельцы ближневосточных предгорий, уже освоившие достижения неолитической революции и увеличивающиеся в числе с каждым поколением, стали спускаться в равнины и активно заселять плодородные долины рек. Двуречье (территория между реками Тигр и Евфрат) ныне хорошо исследовано специалистами. Раскопанные поселения свидетельствуют, что их обитатели жили в глинобитных домах, сеяли ячмень, пшеницу и лен, разводили коз, овец и коров, были знакомы с ранними формами ирригационного хозяйства (осушение болотистых земель с помощью каналов, возведения дамб и т. д.), изготовляли различные керамические сосуды, изделия из камня и меди. По мере продвижения земледельцев к югу, где удобряемые разливами рек почвы были особенно плодородны, поселения становились богаче и крупнее. Культура Убайд (конец v тыс. до н. э.) представлена уже поселками площадью до 10 га, в центре которых размещались крупные храмовые комплексы на высоких земляных платформах, окруженные городскими стенами, – явственный признак ранней урбанизации. Раскопки этих поселений свидетельствуют о многочисленном населении, развитом ремесле, включая знакомство с гончарным кругом, металлургией, ткачеством, основами строительного дела и принципами монументальной архитектуры. Город Ур был заселен с убайдского периода (v тыс. до н. э.) до Iv в. до н. э. С 1922 г. усилиями археологической экспедиции Пенсильванского университета под руководством Леонарда Вулли в течение 12 лет велись раскопки Ура. Большая часть остатков древних строений была покрыта толстым слоем наносных отложений, которые Вулли интерпретировал как последствия библейского потопа. Сама территория, на которой были сделаны эти открытия, получила название «источник Потопа». От этих времен остались незначительные руины сооружений и многочисленная керамика (вкл., рис. 6).

Культуру Убайд принято считать протошумерской. Как известно, на рубеже V–IV тыс. до н. э. на территории Южного Двуречья появляются шумеры, с именем и деятельностью которых связывается возникновение древнейшего мирового очага цивилизации и государственности. Загадка шумеров до сих пор не разгадана. Ясно одно: пришельцы – шумеры, появившиеся в зоне обитания людей культуры Убайд, – быстро и энергично заимствовали все достижения этой культуры и сыграли важную роль в ускорении ее поступательного развития уже на шумерской этнической основе. В Iv – начале III тыс. до н. э. Ур становится достаточно сильным государством. Этот период представлен комплексом царских гробниц, включающих около 2000 погребений с обнаруженной в них роскошной утварью. Некрополь[9] относится ко времени раннединастического периода до 2100–2000 гг. до н. э. Среди большого количества захоронений 16 гробниц являются местом погребения знатных персон и относятся как раз ко времени зарождающегося государства. Эта часть гробниц дала название всему некрополю. Интересно их устройство. По пологому спуску замкнутого коридора можно пройти сразу к погребальной камере. Камера могла быть сложена либо из кирпича, либо из камня. Археологами были обнаружены в гробницах места жертвоприношений. Причем установлено, что в жертву могли приноситься как животные, так и люди из сопровождающей усопшего процессии. Такая свита состояла более чем из 70 человек. Среди утвари этих гробниц особо выделяется своим великолепием и тонкостью работы так называемый штандарт, представляющий собой деревянную доску трапециевидного сечения. Предмет инкрустирован перламутром и лазуритом. Инкрустация осуществлена на основе любимого в Междуречье битума, естественной горной смолы (вкл., рис. 7).

Так возникшие новые экономические, политические и социальные отношения повлекли за собой и существенные изменения в строительном деле и архитектуре.

Глава 3. Архитектура и строительство древних государств междуречья

3.1. Свидетельства истории и источники информации об архитектуре и строительстве

Возникновение древних государств относится к Iv тыс. до н. э. Вслед за древней культурой Убайд с протогосударством Ур в разных частях земного шара начали формироваться первые рабовладельческие деспотии. Государства появлялись как результат возникновения классового общества, экономика которого базировалась на использовании рабского труда. Первые государства появились на Древнем Востоке, в основном по берегам полноводных рек, которые во время разливов создавали плодородные территории для земледелия. Реки были также прекрасными транспортными артериями, содействующими торговле. Теплый климат и плодородные земли способствовали возникновению таких государств, как Египет в долине Нила, государства Месопотамии между реками Тигр и Евфрат, Индии по берегам Инда и Китая вдоль Хуанхэ. Развитие этих культур шло разными путями, однако основные экономические и социальные предпосылки сформировали на этих территориях однотипные рабовладельческие деспотии.

Эпоха бронзового века, как мы уже рассматривали ранее, ознаменовалась коренным переворотом в развитии техники и цивилизации в целом. Прочные орудия труда из металла позволили создать сооружения совершенно иного, значительно более высокого с технической точки зрения уровня. Строительство на Ближнем Востоке отличалось колоссальностью сооружений. Здания и комплексы возводились с целью не только их функционального использования, но и непременного воздействия физическими размерами на людей. Такими строились зиккураты (ступенчатые башнеобразные культовые сооружения) и пирамиды, храмы и скульптурные колоссы. Достаточно вспомнить семь чудес света, среди которых произведения зодчих древневосточных государств: пирамиды, висячие сады Семирамиды, Вавилонская башня. Огромные размеры сооружений производили неизгладимое впечатление на современников.

К техническим новшествам можно отнести и создание ирригационных систем, с помощью которых осушались или увлажнялись земледельческие территории. Жизнь людей связывалась с благодатными водами рек и животворящими лучами солнца. Поэтому религиозные верования связывались в основном с божествами, отождествляемыми с этими явлениями природы. Служители культа, называемые жрецами, занимали значительное, а часто и центральное место в управлении государством. Перед каждым государственным образованием и его властелином вставал вопрос защиты своих рубежей. Поэтому государства содержали большие и хорошо вооруженные армии.

Во всех государствах Древнего Востока большое внимание уделялось астрономии. Жрецы-астрономы по звездам предсказывали разливы рек, наступление холодов, лунные и солнечные затмения, и это давало точные ориентиры для занятий сельским хозяйством. Начинает развиваться математика, происходят серьезные открытия в медицине и особенно в хирургии. В египетском храме Ком-Омбо сохранился барельеф с изображениями хирургических инструментов, формы некоторых из них напоминают современные.

Неоценимым событием для исследователей стало открытие библиотеки ассирийского царя Ашшурбанапала (669–633 гг. до н. э.). Столица Ассирийского царства Ниневия в 612 г. до н. э. была дотла сожжена вавилонскими войсками. Только в 1849 г. английскому путешественнику Лейярду случайно удалось обнаружить развалины древней Ниневии с дворцом самого Ашшурбанапала. Дворец постепенно откопали. Он был построен на высокой и обширной искусственной террасе. Вход охраняли две огромные статуи быков с человеческими головами. Рельефы на стенах комнат и коридоров изображали охоту ассирийских царей на львов и сцены из военных походов (вкл., рис. 8).

Во дворце Лейярд нашел 30 тысяч небольших глиняных табличек разнообразной формы. Они составляли целый пласт высотой в полметра. Это была библиотека из нескольких тысяч глиняных книг, написанных клинописью, подобранных заботливо и с большим умением. Ашшурбанапал хорошо знал письменность и науку своего времени. Содержание глиняных книг очень разнообразно. Среди них грамматики, хроники, рассказывающие о важнейших исторических событиях Вавилонии и Ассирии, договоры между различными странами, законы, отчеты о строительстве царских дворцов, донесения чиновников, сообщения лазутчиков о положении в соседних странах, списки подвластных Ассирии народов с указанием размеров поступавших с них податей, сочинения по медицине, письма, перечни животных, растений, минералов, бухгалтерские книги царских хозяйств, различные жалобы, договоры, документы, составляемые при покупке дома или рабов. Эти книги рассказали необычайно много об истории, культуре, хозяйстве и религии народов древнего Междуречья. В библиотеке нашли первые географические карты, охватывающие территорию от Урарту до Египта.

Сохранились также таблички с планами домов (рис. 3.1), дающие представление о правильной планировке дома того времени.

Рис. 3.1. Обломки глиняной таблички с планом дома

Библиотека сохранила для нас сказание о герое Гильгамеше. Гильгамеш царствовал в Шумере около XXVII в. до н. э. Его имя вошло в историю и заняло центральное место в шумерском эпосе. В поэме Гильгамеш на пути к главной цели своей жизни обрести бессмертие проходит все испытания, которые дают ему боги, олицетворяющие силы природы.

При царе Вавилонии Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.), подчинившем большую часть Месопотамии, был составлен дошедший до наших дней свод древних законов. Французские археологи в г. Сузы откопали каменный столб с многочисленными надписями. Надписи были расшифрованы, и оказалось, что это свод законов, действовавших во время правления Хаммурапи (рис. 3.2). Законы, начертанные на каменном обелиске, содержали 282 статьи, в которых нашли отражение многие реальные формы взаимоотношений вавилонского общества XVIII в. до н. э.

Жан-Франсуа Шампольон в 1822 г. расшифровал египетское иероглифическое письмо. Это событие пролило свет на тайны египетской культуры, хранимые стенами и колоннами древних египетских храмов.

Таким образом, современная наука получила достаточно сведений о древних культурах первых государственных образований.

Самые древние рабовладельческие государства появились в южной части Двуречья (вкл., рис. 9). Уже в v – Iv тыс. до н. э. возникло древнейшее государство шумеров. Середина III тыс. до н. э. была отмечена энергичным заселением Двуречья скотоводческими семитскими племенами. Представителем и выразителем активной наступательной политики семитских племен стал в конце XXIV в. до н. э. Саргон Древний, или Аккадский. По преданию, он был незаконнорожденным младенцем, выловленным в корзине в реке и воспитанным чужими людьми. Саргон сумел завоевательной политикой объединить Шумер и Аккад, подчинив множество мелких соседей. Возникло крупное централизованное государство, где вся полнота власти была сосредоточена в руках его правителя.

На рубеже XIX–XVIII вв. до н. э. в ходе ожесточенной борьбы за власть в Междуречье начала возвышаться Вавилония. При правителе Хаммурапи Вавилон стал величайшим городом мира. На территории Месопотамии вновь появилось могущественное и централизованное государство со сложной структурой, которая впоследствии будет унаследована всеми государственными образованиями Востока. Клановые и родственные связи были оттеснены и заменены административно-территориальными. Сформировался централизованный бюрократический аппарат с массой чиновников, а также слой профессионалов-управленцев и профессионалов сферы обслуживания: администраторы, воины, ремесленники, торговцы, слуги и т. п. Государство Хаммурапи опиралось на законы, известные как «законы Хаммурапи», и связанные с ними формы принуждения.

Рис. 3.2. Базальтовый столб, на котором записаны законы вавилонского царя Хаммурапи, правившего с 1792 по 1750 г г. до н. э.

Со II тыс. до н. э. по соседству с Вавилонией в районе среднего течения Тигра начала формироваться сильнейшая держава – Ассирия (на территории современного Ирана). В XIv – IX вв. до н. э. она неоднократно подчиняла всю Северную Месопотамию и прилегающие районы. Наивысшего расцвета и могущества Ассирия достигла на рубеже VIII – VII вв. до н. э. В 605 г. до н. э. Ассирия была уничтожена Мидией и Вавилонией.

Рис. 3.3. Вавилонская башня. Реконструкция

После падения Ассирии Вавилон, заселенный к этому времени халдеями (арамейской народностью, выходцами из Аравии), вновь вышел на передний план. Его правитель Навуходоносор II (годы правления 605–562 гг. до н. э.) подчинил Сирию и Палестину. Именно он разгромил Иудею и увел несколько тысяч евреев в вавилонский плен. Вавилония при нем стала наиболее могущественным государством, а ее столица была превращена в неприступную крепость, где сосредоточились выходцы из разных стран («вавилонское столпотворение»). Новый Вавилон стал крупнейшим и красивейшим городом мира, он прославился своими дворцами и храмами, мостами и садами, среди которых выделялись висячие сады Семирамиды – одно из чудес света в Древнем мире. Доминантой огромного города была Вавилонская башня – мощное квадратное в плане ступенчатое строение, семиэтажный зиккурат[10], достигавший в высоту 91 м, со святилищем в честь верховного бога Мардука – покровителя города (рис. 3.3).

3.2. Материалы, строительные конструкции и технологии

Как и из чего же возводились в древних государствах Передней Азии гигантские и технически сложные строения? Необходимо учесть, что территории, на которых существовали эти государства, почти не имели лесной растительности: строительное дело испытывало большую нужду в дереве как строительном материале. На территории росли только пальмы. Сосну и кедр привозили. В связи с этим дерево было дорого и использовалось исключительно для конструкций перекрытий в виде сплошных накатов, для исполнения элементов окон и дверей, а также декоративных деталей. Пальма давала возможность создавать накат пролетом максимум до 4 м. Во дворцах при использовании ливанского кедра удавалось увеличить размеры помещений до 7–10 м. Жилища простых людей были узкими и тесными.

Основным строительным материалом был кирпич-сырец, который мог изготовляться больших размеров – 31 × 34 см и толщиной 10 см. Обожженный кирпич стал известен со времени, когда человек смастерил первый глиняный очаг, чтобы обеспечить лучшую по сравнению с открытым очагом тягу. Как только было замечено, что глина, обожженная огнем, имеет более высокие прочностные качества, из нее стали изготавливать глиняные керамические изделия, а вскоре кирпич-сырец также начали обжигать. Однако обожженный кирпич использовался ограниченно, только для облицовочных работ, поскольку для обжига не хватало топлива. Вместе с тем можно предположить, что естественные горные смолы, которые успешно применяли для факелов, могли быть использованы как топливо в связи с недостатком дерева. Смола обладала большей теплотворной способностью, что при обжиге было очень важно, так как требовалась высокая температура. Высокопрочными каменными породами данный регион тоже был обделен, в связи с чем кладка из кирпича была основной для возведения несущих конструкций. Кладка делалась двух видов. В первом случае использовался непросушенный сырцовый кирпич, который слеживался в монолитную массу, приобретая строительную прочность. В такой кладке специально создавались внутренние вентиляционные каналы для лучшего и более быстрого просушивания. Для большей прочности в нее помещались плетеные циновки, которые служили армирующим слоем. Кладка из высушенного кирпича выкладывалась на известково-гипсовом растворе. Кладка часто имела зубчатую поверхность. Это позволяло без вреда для устойчивости стены облегчить кладку и к тому же благодаря игре света и тени предохранить стену от перегрева.

Рис. 3.4. Пример ложного свода

Рис. 3.5. Ложная арка с консолями камней и горизонтальными швами

a)

б)

Рис. 3.6. Кладка арок и сводов: а – истинная арка (швы устроены под прямым углом к линии распора); б – кладка сводов последовательными слоями

Рис. 3.7. Рельеф из Куюнджика с изображением рядовой городской застройки с домами, покрытыми небольшими куполами (VII в. до н. э.) (современный Ирак)

Ассирийцы и вавилоняне успешно применяли в качестве связующего и гидроизоляционного материала смолу. Смолы имелось достаточно. В горной местности она образовывала естественным путем целые озера. В строительстве широко применялись известь и гипс. Там, где не требовалась высокая прочность стен, особенно в жилищах простых людей, продолжали использовать тростниковый плетень, обмазанный глиной.

Особым приемом в строительстве ассиро-вавилонской цивилизации была кладка из кирпича с облицовкой из естественного камня.

Стоечно-балочная система, которая использует стойку как элемент, работающий на сжатие, а балку – как элемент, у которого нижний пояс растянут, представлена в архитектуре этих государств слабо. Ибо камень хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, что создает серьезные трудности для перекрытия больших пролетов. Потому-то в этих целях использовалось дерево, значительно лучше работающее на растяжение. Однако дерево – материал недолговечный, и деревянные памятники строительного искусства до нашего времени не сохранились. В архитектуре широко применялась, наряду с ложной аркой и ложным сводом на ее основе, арка истинная, на основе которой выкладывались цилиндрические своды. Ложные арки и своды могли создаваться двумя способами. Согласно первому арка вытесывалась из целого куска камня. Такие арочные камни составлялись вплотную друг к другу на двух противоположных опорах, образовывая цилиндрический свод (рис. 3.4). Вторым способом создания ложных арок, сводов и куполов был прием напуска каждого последующего ряда кладки относительно предыдущего (рис. 3.5). И первый, и второй способы создавали безраспорную конструкцию. Арки и своды могли выкладываться из клинчатых камней или делаться с помощью кирпичной кладки. Такой строительный прием представлял истинную распорную конструкцию (рис. 3.6, а, б). При том, что дерево было дорого, техника возведения обходилась без применения деревянных кружал. Свод сооружался из последовательно создаваемых арок, которые выкладывались как отдельные слои, постепенно соединяемые между собой. Пересечений сводов строительная техника еще не знала, но широко применялись небольшие купольные конструкции в городском массовом строительстве (рис. 3.7).

3.3. Здания и архитектурные комплексы

Основным принципом строительства в государствах Междуречья было возведение города как неприступной крепости. Укреплялись города искусно и надежно.

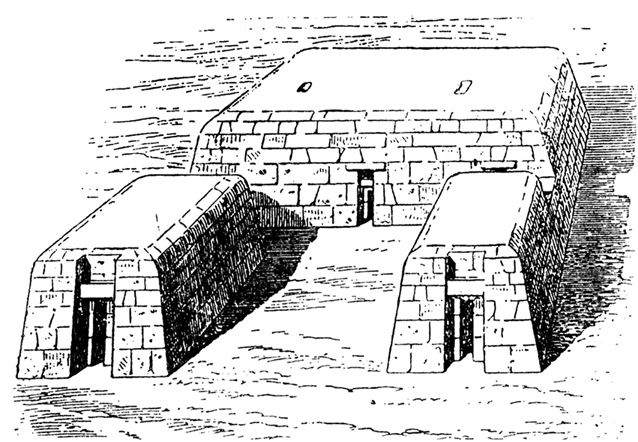

При третьей династии государство Ур становится могущественной державой (2474–2358 гг. до н. э.). Его правители уделяют большое внимание строительству. В центре столицы Ура они возводят священный участок с различными храмами и огромным зиккуратом (вкл., рис. 10). В основании зиккурат имел размеры 65 × 43 м, а высота его составляла 18,5 м. Зиккурат состоял из четырех террас. Наверху возвышался храм. Зиккураты использовались не только в религиозных целях, но и для астрономических наблюдений. К святилищу Нанны в зиккурате вела трехчастная лестница. Стены башни наклонные и снаружи облицованы обожженным кирпичом. Само тело зиккурата было сложено из необожженного кирпича. Башня строилась очень долго и закончена была только в VI в. до н. э.

Рис. 3.8. План города Ур: 1 – ограда зиккурата; 2 – двор Нанны; 3 – гипар; 4 – Э-дуб-ла-мах; 5 – э-нун-мах; 6 – э-хур-саг, или дворец Ур-Намму; 7 – царский некрополь; 8 – мавзолей III династии Ура; 9 – нововавилонская ограда священного квартала; 10 – дворец жриц-эн; 11 – портовый храм; 12 – жилые кварталы Иссина-Ларсы; 13 – нововавилонский жилой квартал; 14 – западная гавань; 15 – северная гавань

При внимательном рассмотрении священного участка видно, что он имеет неправильную форму и все его здания – дворец, храмы, мавзолеи – размещены очень близко друг к другу (рис. 3.8). Планировка асимметрична, но все постройки тяготеют к дворцу, что еще раз говорит о неразрывной связи религии и культа власти. Зиккурат зрительно присутствовал не только в цитадели, но и во всем городе. Его было хорошо видно с окраин и даже с дальних подступов. Зиккурат являлся основной вертикалью всей композиции, которую можно проследить еще со времен установки менгиров. Маленький храмик на верхней платформе был «жилищем божества», которое могли «видеть» только посвященные. У подножия зиккурата был выстроен большой храм для широких масс. В нем божество присутствовало в виде изображения, которое в определенные моменты показывали молящимся. Неразрывность зиккурата и храма характерна для архитектуры государств Месопотамии. Со временем зиккурат исчезнет из этой композиции и останется только храм.

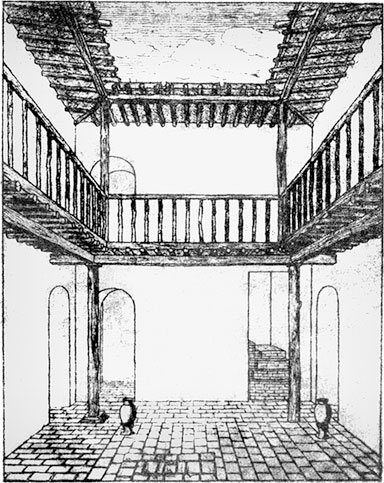

Дворец представлял собой тип многокомнатного дома, небольшие помещения которого выходят во внутренний двор. Через дверной проем они освещаются и получают циркуляцию воздуха. Небольшие размеры комнат, которые были совершенно обособлены друг от друга, определялись цилиндрическими сводами покрытий. В интерьере несколько помещений, построенных на одной оси, создавали анфилады[11].

В XIX–XVIII вв. до н. э. в ходе ожесточенной борьбы соперничающих государств Междуречья возвысилась Вавилония. От этого периода практически не осталось каких-либо памятников архитектуры и строительства, поскольку Вавилон этого времени был полностью разрушен, а новое государство воздвигнет свои постройки на руинах старого Вавилона позднее.

Рис. 3.9. План квартала в Уре

Рис. 3.10. Реконструкция интерьера дома в Уре

Если от древнего Вавилона не осталось архитектурных памятников, то от времени древней Вавилонии остался город Ур, входивший в ее состав (вкл., рис. 11). Ур имел неправильную планировку, которая была заложена еще при третьей династии. Однако потребности заставляли жителей реконструировать свои дома, увеличивать жилые площади, чем обусловливалась нерегулярность всей застройки.

Детально исследован и изучен один из кварталов Ура (рис. 3.9). На плане отчетливо читается неправильный рисунок улиц. Все дома имеют по нескольку комнат и построены по одному принципу: помещения формируются вокруг открытого двора и соединяются с ним через дверные проемы. Двор замощен кирпичом, и часто в центре находится бассейн для сбора дождевой воды. Дома были двухэтажными, по периметру двора шел открытый балкон, который опирался на деревянные стойки (рис. 3.10). Однако в XVI в. до н. э. Вавилония пала под натиском племен касситов[12].

Еще со II тыс. до н. э. в районе среднего течения Тигра сформировалось государство Ассирия. Вплоть до XVI в. до н. э. Ассирия подпадала под власть Вавилонии. Однако в результате последовавших завоевательных войн в XIV в. до н. э. Ассирия вновь обрела самостоятельность и вскоре стала сильнейшей державой в Междуречье. В 729 г. до н. э. ассирийский царь стал царем Вавилона.

Религия и царская власть, как уже отмечалось, в этих государствах составляли единое целое в системе управления, а потому зиккурат и дворец правителя объединялись в единый комплекс, обнесенный мощной стеной. Таким предстает перед нами в реконструкции дворец Саргона II в столице Ассирии Дур-Шаррукине VIII – VII вв. до н. э. (рис. 3.11). Город имел площадь почти 300 га. Протяженность стен в среднем высотой 18 м составляла почти 7 км. Они были сложены из сырцового кирпича и внизу облицованы прочным естественным камнем из плотно подогнанных и хорошо отесанных блоков. Геродот[13] рассказывал, что во внешних стенах города было семь ворот. Одни служили для входа, а остальные для проезда. Улицы были широкими и в длину достигали 12 м, а площадь дворца составляла почти 10 га. Дворец правителя Саргона II находился в северо-западной части города и размещался на высокой глинобитной платформе. Объем земли этой платформы составлял 1300000 м3. Повсеместно применяемый в Междуречье на протяжении многих веков прием строительства дворцов на высоких платформах объяснялся тем, что конструкции, сложенные из сырцового кирпича, боялись влаги. А земли Междуречья увлажнялись постоянно разливающимися реками. Поэтому поднятые над уровнем разливов рек дворцовые комплексы хорошо сохранялись. При строительстве дворца Саргона II преследовались также военные цели. Ассирия постоянно воевала, поэтому безопасность укреплений являлась первоочередной задачей. Весь комплекс обнесен мощной стеной. Внутри дворец включал более 200 залов и 30 открытых дворов. Удалось откопать 186 залов. Над комплексом возвышался 40-метровый зиккурат с винтовым пандусом вокруг. Грандиозность дворца, олицетворяющая несокрушимую мощь ассирийского царя, должна была производить сильное впечатление на послов сопредельных государств. Стены дворца были укреплены квадрами[14] весом до 24 т, длиной до 3 м и представляли собой мощные сооружения. Ассирийцы умели создавать в своих постройках системы канализации и вентиляции, для чего вся платформа и стены были пронизаны канализационными и вентиляционными каналами. Невыясненным остался вопрос о конструкции перекрытий дворца. Арки дверных проемов частично сохранились. Остатков перекрытий найдено не было, кроме обгоревших балок из кедра. Дворец погиб от пожара. Скорее всего, в нем использовался деревянный накат с засыпкой сверху землей. Главный вход отмечался башнями, украшенными фигурами крылатых львов и образующими между собой арку пролетом в 4,3 м при высоте 6,46 м. Такая арка не могла быть вытесана из целого куска камня и тем самым представлять собой ложную арку. Вряд ли можно было соорудить ее из постепенно надвигаемых рядов, каждого последующего над предыдущим. Такое решение не отвечало критериям красоты входной зоны дворца. Очевидно, что арка была истинной, сложенной из клиновидных каменных блоков.

а

б

Рис. 3.11. Дворец Саргона II в Дур-Шаррукине. Реконструкция: а – общий вид; б – главный вход

Массивность всего сооружения, возвышающегося на террасе-платформе почти 14-метровой высоты, обнесенного 14-метровой гладко облицованной стеной, состоящего из нескольких объемов с башнями, включая дворец и храмы, и, наконец, с доминирующим над всем комплексом зиккуратом, придавала целостность общей, довольно сложной композиции. Архитектура Ассирии отличалась очевидной воинственностью и несокрушимостью. Одновременно с этим здания были богато украшены изразцами[15], барельефами и скульптурой.

В середине VII в. до н. э. при царе Ашшурбанапале Ассирия достигла зенита своего могущества. Границы ее простирались от Египта до Мидии и от Средиземного моря до Персидского залива. Новая столица Ниневия была богато отстроена и поражала своим великолепием (вкл., рис. 12). Именно при раскопках Ниневии была обнаружена библиотека Ашшурбанапала.

Рис. 3.12. Вавилон. План города: 1 – священная ограда зиккурата; 2 – Эсагила, храм Мардука; 3 – южный дворец; 4 – северный дворец; 5 – сторожевой пост; 6 – дорога Процессий; 7 – ворота Иштар; 8 – жилой квартал Меркеш; 9 – храм Иштар Аккадской; 10 – храм Z; 11 – храм Нинурты; 12 – храм Нинмах; 13 – летний дворец; 14 – внешняя оборонительная стена; 15 – внутренняя оборонительная стена

В VII в. до н. э. империя пала под ударами объединившихся Мидии и Вавилона. Находясь под властью Ассирии, Вавилон был заселен халдейскими племенами. После падения Ассирии именно халдейский Вавилон вновь выходит на передний план истории Междуречья, претендуя наряду с Мидией и Египтом на раздел ассирийского наследства. Государство Нового Вавилона, покорив ассирийские земли, впитало культуру и традиции захваченного народа. Столицей государства вновь стал Вавилон (рис. 3.12), превращенный в неприступную крепость, столицу мира, крупнейший торгово-финансовый и культурный центр. В нем насчитывалось свыше 1 млн жителей. За ним закрепилась слава священного города. Венцом строительного искусства в Вавилоне стал дворец Навуходоносора II со знаменитой Вавилонской башней. Башня имела высоту 90 м. Это равняется современному 30-этажному жилому дому. А если учесть, что дворец был поднят над городом на обширной кирпичной площадке, то эта высота представлялась колоссальной. Существует библейское предание о попытке построить после всемирного потопа город Вавилон и башню до небес. На это строительство собралось очень много людей – так называемое вавилонское столпотворение. Разгневанный дерзостью людей Бог «смешал их языки», так что люди перестали понимать друг друга и рассеялись по всей земле. Башню до небес так и не достроили. В действительности она получила ту максимальную высоту, которую ей могла обеспечить кладка из сырцового кирпича.

Особенное впечатление производили стены Вавилона. Они имели три ряда толщиной соответственно 7; 7,8 и 3,3 м. Рассчитывалось, что, если неприятель пробивает первые две стены, он натыкается на внутренний ров, вдоль которого тянется третья низкая стена. Ров мог быть заполнен водой. Периметр стен достигал почти 7 км, а высота первых двух внешних стен составляла 20 м. В стены встроены гигантские башни с воротами и подъемным мостом. Украшение башен и арок входа производилось с помощью облицовки цветными глазурованными изразцами с изображениями крылатых львов, бородатых быков или фантастических чудовищ (вкл., рис. 13). Если керамика входа была выполнена в голубых и белых тонах, то на стенах, окаймляющих дорогу, львы были изображены коричневыми с золотыми гривами (вкл., рис. 14).

Рис. 3.13. Сады Семирамиды. Реконструкция

Рис. 3.14. Конструкция висячих садов. Реконструкция

Сложная планировочная структура ассирийских городов и дворцов в Вавилоне и в самом дворце Навуходоносора заменена строгим осевым решением. От ворот богини плодородия Иштар вдоль дворца и главного входа в храм Мардука, верховного вавилонского бога, пересекая весь город, идет широкая улица Процессий шириной 7,5 м. Она вымощена плитами из белого известняка с каемкой из красного камня. Виднеются великолепные сады Семирамиды (рис. 3.13). Навуходоносор повелел их построить для своей любимой жены, которую он привез из гористой Мидии, поэтому пытался создать на плоских равнинах Вавилонии хотя бы подобие родных ей лесистых гор. Сады представляли собой ступенчатые платформы, которые покоились на столбах, перекрытых сводами (рис. 3.14). По сводам была уложена свинцовая кровля и асфальтовая гидроизоляция. На платформу завезли землю и высадили деревья и цветы. Полив осуществлялся с самой верхней платформы, на которую подавалась вода. Сады размещались на высоте 20 м над землей, и конструкция сводов и опор издали создавала иллюзию, что они висят в воздухе. Отсюда и их название – «висячие».

Позже греки включат сады Семирамиды в Семь чудес света. По ошибке сады носят имя правительницы Шамурамат (по-гречески – Семирамида). Однако эта царица жила за двести лет до Навуходоносора. Имя же настоящей владелицы садов до нас не дошло.

Перпендикулярно улице Процессий уходила улица Мардука, которая вела к грандиозным воротам в главный храм. В северо-западном углу храмового двора высился зиккурат Этеменанки (Вавилонская башня). На верхней ступени размещался сверкающий голубой глазурью храм. Сужающиеся кверху этажи были окрашены в разные цвета: ослепительно белый, черный, красный, синий, красно-коричневый, серебряный и, наконец, самый верхний – золотой. В этом храме царь торжественно приносил жертвы богу Мардуку перед его золотой статуей. Ученые полагают, что семь ступеней в зиккуратах делалось по числу открытых в те времена астрономами планет.

Рис. 3.15. Дворец Навуходоносора в Вавилоне. План

Стройная регулярная структура прослеживается и в планировке дворца Навуходоносора (рис. 3.15). Царские дворы располагались анфиладно, т. е. последовательно, открываясь друг за другом (вкл., рис. 15). Их общая длина составляла почти 300 м. В главный центральный двор выходил тронный зал дворца со стенами толщиной 7 м и размерами в плане 17 × 52 м. Существует предположение, что он мог перекрываться сводом.

В Вавилоне существовали дома в три и четыре этажа. Однако общая застройка была одноэтажной.

Исследование архитектуры и строительства государств Междуречья свидетельствует об огромном техническом скачке, который претерпело строительное дело в период между III тыс. и последними веками до н. э. Однако все приемы строительства оставались чисто эмпирическими, а художественно-пластические задачи архитектуры сводились к созданию грандиозных сооружений, подавляющих зрителя. Наряду с этим были выработаны приемы возведения надежных фортификационных сооружений и систем, освоены принципы ирригации земель, связанные со строительством инженерных сооружений (каналов, плотин, искусственных водоемов). Созданы технические приемы кладки стен из необожженного и обожженного кирпича с облицовкой их естественным камнем и изразцами. Выработаны приемы оснащения зданий инженерными системами канализации и вентиляции. Проблема перекрытия пролета, которая будет волновать архитекторов на протяжении всей дальнейшей истории, оставалась в этот длительный период нерешенной. Самые зачаточные формы распорных конструкций не получили еще дальнейшего развития. Инженерная мысль остановилась на создании истинной арки и цилиндрических сводов на ее основе, а также куполов самых малых размеров, перекрывающих пролет в 4–5 м.

Глава 4. Архитектура и строительство в Древнем Египте

Формирование египетского государства значительно отличалось от государств Междуречья. Если Месопотамия была открыта для контактов, влияний, а также нашествий, то номы Египта формировались замкнуто вокруг водной артерии Нила. Вся цивилизация египетского общества была привязана к Нилу, дающему воду, подобно источнику жизни. Египетские культурные образования (Файюм и Бадари) – ровесники культуры Убайд. Процесс заселения происходил аналогично: неолитические земледельцы с предгорий спускались в долину Нила. Однако эти культуры были более отсталыми и примитивными. Связи с Междуречьем, осуществляемые через Синай, привели к быстрому цивилизационному подъему. В Iv тыс. до н. э. Египет активно развивается, начинается широкое строительство ирригационных сооружений, без которых земледелие в засушливых климатических условиях невозможно. Возникает письменность, распространяется металлургия меди, перенимается строительство из сырцового кирпича. В обществе появляются признаки имущественного неравенства. Первые протогосударства (номы) в Египте, как и в шумерском Междуречье, возникали вокруг храмов. Во главе номов встали первые жрецы, которые постепенно взяли на себя функции политических администраторов. Борьба между ними за политическую власть привела к концентрации ее в руках более активных и удачливых. Египет в Iv – III тыс. до н. э. разделился на Верхний и Нижний. Последующая борьба закончилась победой правителя Верхнего Египта Мена (Менеса), который короновал себя обеими коронами. С этого времени можно часто встретить на рельефах и росписях египетских храмов, дворцов и гробниц изображение фараона в раздвоенной короне, что означало единую власть над Верхним и Нижним Египтом (вкл., рис. 16). Столь ранняя концентрация огромной власти в одних руках фараона, которой еще не знало человечество, привела к становлению организованной администрации с иерархически бюрократическим аппаратом. Почти за полтысячелетия до Саргона Аккадского фараоны становятся всевластными и обожествленными правителями огромного государства.

История Древнего Египта делится на четыре основных периода:

• Раннее царство – начало III тыс. до н. э. – период египетского протогосударства;

• Древнее царство – около 2800–2400 гг. до н. э.;

• Среднее царство – конец III тыс. до н. э. – XVII в. до н. э.;

• Новое царство – XVI–XI вв. до н. э.

4.1. Эпоха Древнего царства

Эпоха древнего, наиболее стабильного, государства приходится на время правления фараонов с третьей по шестую династию, начиная с Джосера, Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра), Микерина (Менкаура) и заканчивая Пепи II. За время их правления в Египте сложилась стройная система администрирования. Управление на местах осуществлялось посредством старшин поселений, писцов и царских уполномоченных. Все эти лица прежде всего отвечали за сбор налога. На среднем региональном уровне власть осуществляли храмовые жрецы, управляющие номами, и чиновники средней руки. Они отвечали за функционирование храмовых хозяйств, сохранность запасов в зернохранилищах, на складах, порядок в архивном деле и т. п. Возглавлял всю систему управления министр чати (джати). На эту должность обычно назначался один из царевичей или близкий родственник фараона. В руках чати были главные рычаги административной системы: судебная власть, протокольное установление (документация, архивы и т. п.), сокровища фараона. Министр как глава исполнительной власти отвечал за крупные строительные проекты, например строительство пирамид. Ему была подотчетна вся местная администрация. Значительное внимание уделялось подготовке грамотных писцов-канцеляристов, которые вели огромную работу по составлению самой разной документации. В ее числе был даже кадастр[16] всех земель, который обновлялся раз в два года.

Ирригационные работы стояли на первом месте. Вслед за ними основное внимание, материальные и трудовые ресурсы направлялись на строительство пирамид. Бытует мнение, что пирамиды строились руками тысяч рабов. Исследователи доказали, что это не так. Рабов в тот период в Египте было относительно немного, хотя фараоны и осуществляли походы на северо-восток в Синай, на запад в Ливию и на юг в Нубию. Пирамиды и гробницы знати строились руками прежде всего квалифицированных мастеров, поселения которых были раскопаны, например, рядом с комплексом пирамид в Гизе. Использовался также труд египтян в виде трудовой повинности. Иногда к работам привлекались целые поселки.

Исследования политико-экономического устройства египетского общества показали, что в нем целиком превалировало государство, во главе которого находился обожествляемый правитель-фараон. Такое абсолютное господство государственности над обществом было беспрецедентным даже для Ближнего Востока. Символом такого общественного устройства, естественно, стали гигантские пирамиды. Эти гиганты подчеркивали величие единой власти и одновременно с этим ничтожность простого труженика, лишенного даже минимальных прав. Никаких признаков рыночных отношений отыскать не удалось. Однако происходивший естественным путем процесс приватизации позже, в период Среднего царства, повлек за собой изменения в экономической структуре общества.

4.1.1. Архитектура и инженерное дело в эпоху Древнего царства

Главным достижением египтян в эпоху Древнего царства было строительство пирамид. Сегодня пирамида часто воспринимается как нечто необыкновенное. Трудно представить себе технику и технологию реализации этого грандиозного замысла, например комплекса пирамид в Гизе близ Каира (вкл., рис. 17). Пирамиды восхищают и поражают прежде всего своими размерами. Но даже сегодня, с позиций технически развитого общества, очень сложно дать логическое объяснение тому, каким образом можно было их создать, не имея современных механизмов. Человечество больше века пытается разгадать загадку пирамид. Высказываются самые невероятные предположения. Например, рассматривается идея строительства с помощью пандуса, который возводили рядом с пирамидой. Попробуем разобраться, могли ли египтяне прибегнуть к подобному способу строительства. Предполагают, что пандус постепенно повышали вместе с ростом самой пирамиды и по нему волоком затаскивали блоки все выше и выше. Исследователи подсчитали, что в пирамиду Хеопса уложено около 3 млн квадров, причем их вес достигал от 2 до 60 т. Самые большие находятся в нижней части пирамиды до уровня 40 м. Пирамида Хеопса имела высоту 147 м. Это почти 50-этажный современный жилой дом. И вот на эту высоту необходимо было затащить блоки. Создать пандус такой высоты можно было только из камня, да еще и постепенно наращивая его. Нельзя забывать и о ширине пандуса, на котором должно было разместиться много строителей. Очевидно, что возведение подобной конструкции было очень трудоемким и дорогостоящим. А поскольку никакой многотысячной армии рабов в то время в государстве не было, подобная версия представляется маловероятной. Возможное применение тягловой силы животных подходило для перемещения существенно меньших грузов, что подтверждается изображениями той эпохи.

Наиболее вероятное представление о технологии возведения оставил нам Геродот. В своей «Истории» в 445 г. до н. э. он описал главные принципы строительства пирамид. Геродот писал, что на строительстве использовался труд одновременно 100 000 человек, которые непрерывно работали по три месяца, затем их меняли. Камни вырубались в карьерах и затем перетаскивались к Нилу, откуда сплавлялись на больших плотах к месту строительства. Только на строительство дороги ушло десять лет. Большая пирамида сооружалась 20 лет – вместе с облицовкой, которая была выполнена очень тщательно, с точной подгонкой отполированных камней. И, что самое интересное, Геродот описывает, с помощью каких механизмов создавалась эта громадина. Сначала пирамида была ступенчатой. И как только была закончена первая ступень, на нее с помощью специальной подъемной машины подавались блоки для дальнейшего строительства. Машины, представлявшие собой устройства с деревянными балками, ставились на каждом вновь возводимом ярусе, и с их помощью камни перемещались со ступени на ступень. Машины могли переноситься по мере необходимости. Облицовывали пирамиду, наоборот, сверху вниз. Данное свидетельство представляется наиболее достоверным. Машины, о которых рассказывает Геродот, без ворота или лебедки используются и сегодня; ими, например, поднимают воду. А тот факт, что пирамида сначала была ступенчатым сооружением, подтверждается в тех местах, где облицовка сегодня разрушена (вкл., рис. 18).

Как же была сконструирована машина, с помощью которой египтяне строили свои громадные сооружения? Во-первых, она полностью была выполнена из дерева (вкл., рис. 19). Основой машины служил конусовидный ствол, пригруженный внизу камнями для устойчивости во время работы. На этот конус сверху надевалась балка с круглым отверстием посередине или конструкция из связанных по концам балок. Конус позволял балке свободно вращаться вокруг его оси в горизонтальной плоскости, а также поворачиваться под углом к вертикали. На концы балок прикреплялись корзины. В одну укладывался блок, в другую, в качестве противовеса, – мелкие камни. Балка поворачивалась в нужное для снятия блока положение, и противовес облегчали. Блок оказывался на следующей ступени. Эта процедура могла занимать совсем немного времени. Камень в 2 т на высоту 6 м такой машиной можно было поднять за 30 мин, т. е. за 8 ч. его можно было поднять почти на 100-метровую высоту. Если машины были размещены со всех сторон пирамиды, то за один рабочий день с помощью их последовательной работы на каждой ступени можно было поднять на большую высоту до 200 блоков (вкл., рис. 20).

Остается представить, каким образом монтировались тяжелые квадры до 60 т. Египтяне успешно использовали систему рычагов и тросов для поднятия обелисков. Такой же способ мог быть применен и для поднятия квадров, тем более что кладка из многотонных монолитов заканчивалась в пирамиде на высоте не более 40–60 м. В этом случае для создания подъемной конструкции из Ливана привозили 50-метровые стволы кедра. Невысокие пандусы также использовали в перемещении грузов с помощью тягловой силы животных.

При строительстве Великих пирамид в Гизе были две существенные проблемы. Первая – это строительство из огромных монолитных квадров. Как уже упоминалось, вес таких гранитных монолитов достигал 60 т. Для современных строительных технологий подъем подобного веса представляет определенную техническую задачу. Египтяне же справлялись с такой задачей самыми простыми средствами: простейшими подъемными машинами на основе противовесов, простейшим рычагом, катком и т. п., а также человеческой и животной тягловой силой. Вторая задача – это строительство из мелких (до 2 т) блоков. Если в первом случае проблема была в перемещении по горизонтали и вертикали огромной тяжести, то во втором проблемой становилась скорость перемещения известняковых, сравнительно небольших блоков.

Попробуем разобраться в принципах и последовательности строительных операций в первом и втором случаях.

Гранитные монолиты добывались очень далеко от Гизы. На расстоянии 600 км около города Асуан вверх по течению Нила до сих пор сохранились карьеры на острове Элефантина (вкл., рис. 21). Эти карьеры снабжали весь Египет гранитом. На рисунке представлен обелиск весом 1150 т и высотой 42 м. Он не был закончен, так как растрескался при выемке из карьера. Итак, сначала большой монолит необходимо было отделить от основной породы. Это делалось с помощью деревянных клиньев, которые обильно смачивали водой. При их разбухании создавалось мощное распорное усилие в месте забитого клина. Применялся также сильный разогрев поверхности огнем с последующим быстрым охлаждением водой, что также помогало отделить камень от породы. Опытные каменотесы пользовались долеритовыми молотами. Долерит – разновидность базальта, который имеет плотность 2600–2800 кг/м3 и несколько большую твердость, чем гранит. Добывался он в районе Красного моря. После отделения гранитного камня его спускали по специально подготовленным подмостям на салазках с помощью тросов и противовесов до самого Нила. Там перегружали на баржи и сплавляли по реке до Мемфиса. В этом месте от Нила отходил канал в сторону Гизы, куда и направлялись лодки. Вдоль всего пути лодки тянулись бурлаками, идущими по берегу. Они подходили к причалу, и начинался едва ли не самый трудный участок пути. Его преодолевали с помощью валков, на которые устанавливали монолит, тягловой силы животных и людей (вкл., рис. 22). На валки постоянно подливалась молочная эмульсия. Прекрасная организация и слаженность усилий людей и волов создавали эффект единого работающего организма. Чтобы монолиты случайно не соскользнули вниз, их страховали специальными рычагами. На верхней ступени, куда привозился монолит, уже находились машины, о которых шла речь, только с большей прочностью конструкции противовесов, способных перемещать огромные монолиты.

Монтаж мелких блоков из известняка не представлял труда с точки зрения их веса или размеров. Зато переместить нужно было миллионы таких камней, причем на большую высоту – до 150 м. В этом процессе было задействовано множество машин, которые расставлялись с четырех сторон пирамиды и на каждой ступени.

Сложность была в организации слаженной работы тысяч работников – каменотесов в каменоломнях, перевозчиков на пути следования блоков, монтажников на строительстве объекта. И весь этот сложнейший механизм работал вполне успешно. Ученые предположительно подсчитали, что египтянам удавалось монтировать один небольшой блок за две минуты. При такой производительности работ на строительство пирамиды Хеопса потребовалось 22 года.

Как уже отмечалось, пирамида первоначально имела ступенчатую структуру. И каждая созданная предыдущая ступень становилась платформой для возведения последующей. Ступени имели ширину 5 м и высоту 6 м. Всего в пирамиде Хеопса их насчитывалось двадцать. Наибольшее количество машин работало внизу у основания пирамиды. На каждой ступени их было задействовано все меньше и меньше, по мере уменьшения сечения конуса пирамиды. На верхней ступени работала одна, но самая большая машина. У подножия сновало множество людей, поставляющих камни для противовесов, дерево для конструкции машин и валков, воду, питание и т. п.

Сложность работ заключалась также в точнейшей подгонке насухо каждого блока. При этом одновременно происходило перемещение огромных блоков по горизонтали и вертикали. Точная геометрическая выверка всех размеров и расстояний, а также зон действия машин осуществлялась инструментарием, который сформировался за века землемерных и строительных работ. Применялись отвесы, экеры со сторонами 3, 4, 5 (по сути, измерительный треугольник, свойства которого опишет позднее Пифагор), шнуры, разметка колышками, штанги и т. п. На первый взгляд, очень простые инструменты, однако в этой простоте залог их привлекательности, поэтому они широко распространены в строительстве и по сей день.

Облицовка производилась сверху вниз. Камень для нее доставляли из карьеров Мемфиса. Пирамида венчалась пирамидальным камнем, который соединялся с остальной кладкой мощным штифтом. С этого камня и начиналась облицовка (вкл., рис. 23). На вершине осуществляли покрытие золотыми пластинами с нанесением священных знаков. Дальше облицовка выполнялась из отполированных до блеска камней с точнейшей подгонкой. Отклонения в швах допускались не более 0,5 мм. Каждый фасад пирамиды имел площадь в 20 тыс. м², а основание занимало площадь более 5 га.

Так в эпоху Древнего царства возводились самые мощные и величественные египетские сооружения – пирамиды. Однако, кроме этих впечатляющих и непомерно дорогостоящих сооружений, необходимо было строить и простые жилища, обустраивать захоронения усопших и т. п., т. е. заниматься массовым недорогим строительством, рассчитанным не на единичный результат. В этом направлении египтяне использовали уже описанные ранее приемы строительства из кирпича-сырца. Кирпич имел размеры 14 × 38 см и толщину 11 см, несколько большую, чем в странах Междуречья. Для изготовления кирпича использовались деревянные формы, в которые заливалась масса из ила, рубленой соломы и гальки. После довольно быстрого высыхания под жаркими лучами египетского солнца он был пригоден к использованию в кладке.

Для перекрытий пролетов в Египте применялись каменные или деревянные балки и накат по ним. В Египте не было недостатка в дереве, ибо рядом были Нубия и Ливан. Каменные балки имели большую строительную высоту, часто превышающую пролет или соизмеримую с ним (вкл., рис. 24). Однако при создании глубоких проходов внутри пирамиды Хеопса, а главное, перекрытия погребальной камеры строители использовали каменные балки, которые можно считать плитами из-за их сравнительно небольшой строительной высоты. При этом для придания конструкции надежности над погребальной камерой были устроены одна над другой несколько пустот для снятия нагрузки с плит (см. вкл., рис. 22). Вся конструкция завершается наклонным скатным перекрытием, которое передает нагрузку на стены. Египетские арки и своды чаще имели ложную безраспорную конструкцию, которая возводилась путем надвижки последующего камня над предыдущим. Реже арки и своды имели истинную распорную конструкцию, но без замкового камня, что делало их недолговечными. В целом арка в Египте не прижилась и использовалась редко.

4.1.2. Здания и сооружения эпохи Древнего царства

Пирамида – главное достояние строительного искусства рассматриваемого периода. Однако подобное явление в архитектуре не могло появиться на пустом месте. История возникновения этой точной законченной формы довольно длительная. Форма предельно проста, но на ее поиски ушли столетия. Свое развитие форма ведет, с одной стороны, от древнего дольмена как курганного погребения. Ведь пирамида – это усыпальница фараона и предназначена сохранить его останки в виде мумии на века. Протяженные галереи, ведущие в погребальные камеры, хорошо видны на разрезе пирамиды Хеопса (см. вкл., рис. 22). Следовательно, пирамида – погребальный холм, только не бесформенный, созданный из земли и камней, а строго геометризованный, сложенный из точно подогнанных каменных элементов. С другой стороны, направление развития этой формы кроется в жилом доме. Собственно, сам дольмен корнями также восходит к жилому дому. Именно так трактовалась могила усопшего. Ему создавались все условия «жизни» в загробном мире, как на земле. А вот промежуточным звеном между дольменом и пирамидой стало погребальное сооружение для усопших представителей аристократической верхушки египетского общества – мастаба (рис. 4.1). Мастаба имела форму усеченной пирамиды, несколько вытянутой в длину или ширину, с проемом, имитирующим входной проем в жилой дом. Она явилась основой для последующего возникновения пирамиды. Однако до конечного результата было еще далеко. Мастаба строилась уже в эпоху Раннего архаического царства. В III тыс. до н. э., в эпоху фараона Джосера (около 2770 г. до н. э.), строятся ступенчатые пирамиды, например такие, как пирамида Джосера в Саккара (вкл., рис. 25). Можно предположить, что такая пирамида создавалась по принципу надстройки каждого нижнего уровня одной или двумя мастабами каждого последующего уровня. Идея пирамидальности формировалась сама собой. Однако дробность композиции, с одной стороны, позволяет ей лучше слиться с окружающим морем песка, с другой – не создает той целостности впечатления, к которому стремится архитектор в дальнейшем. Следующая ступень развития – двухступенчатая пирамида в Медуме (вкл., рис. 26). В ней ступени объединены, их осталось только две. Чувствуются упрощение формы и придание ей большей целостности, тем более что нижняя ступень очень массивная по сравнению с верхней, которая только дополняет общую композицию. Грани стали абсолютно гладкими, что приближает это композиционное решение к еще более законченной, геометрически правильной пирамиде. В пирамиде в Дахшуре осталось изменить совсем немного – выправить излом грани (вкл., рис. 27). И наконец, возникает комплекс в Гизе (см. вкл., рис. 17), и строится еще множество пирамид со строго геометричной формой вдоль по Нилу.

Рис. 4.1. Мастаба

Величие пирамиды, заключенное в ее гигантских размерах и неделимости производимого ею целостного впечатления, абсолютно подавляло маленького стоящего рядом человека. Эта искусственная гора воздействовала на него не как рукотворное архитектурное произведение, а как громадный объем, созданный нечеловеческими усилиями, не иначе как божественным промыслом. Поэтому в архитектуре древневосточных государств отсутствуют имена архитекторов. Они ничего не значили при создании «божественных» пирамид, зиккуратов, храмов или дворцов. Пирамида явилась отражением единовластия фараонов, обоснованием их высшего происхождения и убедительно доказывала силу и мощь данной им власти. Пожалуй, одним из немногих известных в истории архитекторов был Сенмут, возлюбленный женщины-фараона Хатшепсут.

Пирамида неотделима от окружающего ее ландшафта. Только в полном единстве с бескрайними, вечно изменяющимися песками она сродни космической идее. Этому сопутствует также отсутствие точно очерченной нижней границы между основанием пирамиды и песками, постоянно меняющими свой рисунок. Создается впечатление, что пирамида врастает в самые недра земли или вырастает из них, стремясь к бескрайнему космосу своими убегающими ввысь гранями.

Огромный Сфинкс[17], расположенный рядом с группой пирамид, неподалеку от пирамиды Хефрена, подчеркивает общую композиционную идею, ее теснейшую связь с природой (вкл., рис. 28). Предполагают, что голова сфинкса изображает фараона Хеопса, для прославления которого его наследники – сын или жена – решили создать величественный образ фараона с телом льва, придав ему тем самым черты этого мощного, жестокого и беспощадного хищника, каким и представлялся египтянам фараон – сын бога солнца, властитель мира.

Сфинкс в египетском искусстве – не декоративная деталь архитектуры. Для египтян сфинкс был существом, порожденным самой природой. Одновременно он – великий защитник перед силами природы, господствующими над челове ком. Сфинкс в течение тысячелетий засыпался песками окружающей его пустыни, но постоянно откапывался людьми, являясь символом нетленности мироздания. Большой Сфинкс пролежал под слоем песка почти 1000 лет. Существует легенда о том, как в его тени отдыхал будущий фараон Тутмос Iv, которому приснился вещий сон о его блестящем будущем. Тутмос откопал Сфинкса, после чего египтяне больше не позволяли пескам наступать на него. Сфинкс существовал в общей композиции с пирамидами как неотъемлемая часть их самих и окружающей их пустыни. Он смотрит вдаль вечно существующей вселенной, символизируя общую идею комплекса.

Помимо самих пирамид, рядом с ними обычно возводились небольшие храмы. Такой храм был построен и у основания пирамиды Хефрена (вкл., рис. 29). Здесь чрезвычайно интересно отражено зарождение тектонической[18] мысли. В интерьере храма размещены правильной формы, хорошо отесанные, квадратные в сечении столбы. При этом они кажутся огромными и массивными, что отнюдь не роднит их с масштабом человеческого бытия. Они так же отстранены от маленького человека земли, как и пирамиды. Но самое главное, что в них совершенно отсутствует членение на элементы активные – опоры, несущие тяжесть, – и элементы пассивные – балки и плиты перекрытий, лежащие на них. Такую тектоническую сущность конструкции еще невозможно назвать ордером[19]. Однако первые признаки нарождающейся стоечно-балочной системы, получившей позднее свое ярчайшее воплощение в ордерных системах античности, уже присутствуют.

4.2. Эпоха Среднего царства

История Среднего царства (конец III тыс. до н. э. – XVII в. до н. э.) характеризуется общей раздробленностью страны. Непоколебимая власть фараона Древнего царства сменяется властью аристократии на местах в своих вотчинах – номах. Египет претерпевает смену нескольких династий фараонов вплоть до восемнадцатой, которые тщетно пытались объединить государство, пока к власти не пришел Сенусерт III, которому удалось осуществить централизацию, что сразу повлекло за собой масштабное строительство. В правление Сенусерта III было создано огромное водохранилище в районе Файюма. Работы по обустройству Файюмского оазиса начались еще при предшественнике Сенусерта Аменемхете III. С помощью дамб, плотин, каналов и шлюзов естественная котловина была превращена в искусственное Меридово озеро, позволявшее накапливать избыток воды разливающегося Нила, регулируя ее уровень, и орошать многочисленные новые плодородные земли. Рядом был построен огромный лабиринт с гробницей фараона. Этот грандиозный проект греки в будущем причислят к шедеврам строительного искусства египтян.

Однако временная централизация власти в руках фараонов XI и XII династий не обеспечила в целом устойчивого развития государства. Дробление на мелкие номово-храмовые и номово-вельможные хозяйства продолжалось. Возникли новые экономические отношения, связанные с возможностью аренды земли и выплатой налога. Широкое развитие ремесла привело к росту благосостояния занятой в нем части населения. Профессионалы-каменотесы или золотых дел мастера становились весьма зажиточными людьми и даже могли создавать по профессиональному признаку некие социально-профессиональные объединения вроде цехов. Землей наделялись воины и чиновники. Другими словами, на фоне новых социально-экономических отношений продолжалась децентрализация власти, которой эти отношения активно способствовали. Данный процесс нашел естественное отражение в архитектуре.

Если отличительной чертой Древнего царства было строительство гигантских пирамид, то теперь пирамиды строятся как небольшие ничем не примечательные сооружения. Это объясняется, с одной стороны, отсутствием концентрации общегосударственных материальных ресурсов в единых руках, т. е. в руках фараонов. Средства распылялись среди множества людей – знати, жрецов, чиновников, ремесленников и даже малоимущих. И как результат, за исключением короткого периода XI и XII династий, – отсутствие крупномасштабного строительства. С другой стороны, отпала необходимость в создании пирамид, так как фактически не существовало центральной власти. Только погребальный комплекс фараонов XI династии Ментухотепа III и Ментухотепа Iv в Фивах вернулся к образу пирамиды. Место, где был построен комплекс, сегодня носит название Дейрэль-Бахри. Рядом с ним в период Нового царства будет построен храм царицы Хатшепсут, объединенный с гробницей фараонов единым архитектурным решением. Погребальный храм с пирамидой не сохранился. Осталась только платформа, на которой он был возведен (вкл., рис. 30).

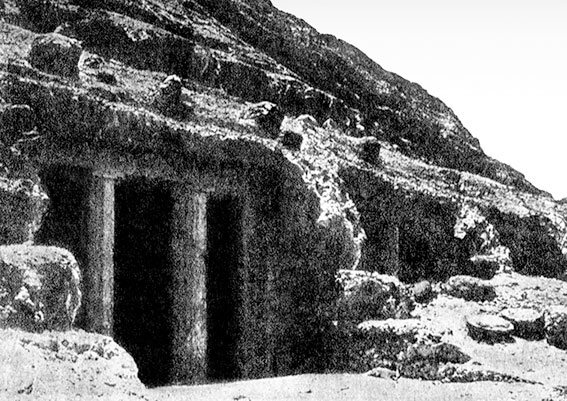

Наиболее яркой страницей в истории строительства Среднего царства стали пещерные гробницы. Интересны гробницы в Бени-Хасане (рис. 4.2). С точки зрения инженерного решения ничего нового египтяне в них не добавили. Выдолбленный узкий проход ведет в глубь скалы с небольшими храмовыми залами, в которых размещены две или четыре колонны. Пролеты по-прежнему минимальны, за исключением входных. Опоры здесь довольно широко расставлены и имеют небольшие сечения, к тому же их стволы прорезаны вдоль желобками, которые в греческой архитектуре получат название каннелюр. Нагрузка на колонны невелика, поэтому балка имеет сравнительно небольшое сечение. Эти колонны – примеры первого приближения к протодорическому ордеру, хотя и не его прототип.

а)

б)

Рис. 4.2. Пещерные гробницы в Бени-Хасане: а – планы, разрез; б – внешний вид входной части

Эпоха Среднего царства отмечена также развитием дворцовой архитектуры. Строительство дворцов получило довольно широкий размах. Дворцы наделялись признаками как простого жилого дома периода Древнего царства с его геометрическими формами в построении плана вокруг открытого двора, так и элементами парадного характера. Нужно отметить, что примеры дворцового строительства практически не сохранились, так что все выводы о характерных особенностях архитектуры дворцов исследователи делают в основном по памятникам изобразительного искусства. Наружный вид дворцов был чрезвычайно прост, лаконичен и имел геометрически правильные формы. Гостевые залы были выше остальных, что давало возможность на перепаде высоты размещать световые и вентиляционные решетки. Этот прием позже использовался при сооружении храмов Нового царства. Легкие балконы поддерживались тонкими колонками. Наиболее роскошным был, по-видимому, дворец Аменхотепа III в Фивах. Дворцы и богатые виллы обносились стеной, вокруг разбивались дворцовые парки. Раскопки открыли такой парк у виллы в Тель-эль-Амарне, он протянулся на 70 м в длину. При всем этом период Среднего царства с его политической и экономической раздробленностью не отличался активным строительством крупных и значимых памятников.

Необыкновенный всплеск развития архитектуры и строительства приходится на следующую эпоху в истории Древнего Египта – эпоху Нового царства.

4.3. Эпоха Нового царства

Конец периода Среднего царства и начало эпохи Нового царства были ознаменованы успешным вытеснением с территории Южного Египта завоевателей гиксосов. С этого момента начинается политический и экономический подъем Древнего Египта под властью фараонов Тутмоса I и Тутмоса II, а также первой и единственной женщины-фараона Хатшепсут. Это были могущественные и властные правители, их царствование было отмечено успешными завоевательными войнами. Тутмос III покорил Сирию и Палестину, расширил южные пределы государства. В Египте сформировалось большое, хорошо вооруженное войско, основную силу которого составляли запряженные лошадьми боевые колесницы. Богатая военная добыча с большим числом пленников потекла к берегам Нила. В результате усиления власти фараонов необходимо было провести такие реформы, которые превратили бы разобщенных правителей номов в единый аппарат управления. Территория традиционно была разделена на две части, северную и южную, во главе с наместниками, а номархи превращены в государственных чиновников. Был составлен свод инструкций и законодательных актов, которые жестко предписывали все правила взаимоотношений в государстве.

В обществе появились наемники из числа иноплеменников, а также выдвиженцы на государственные посты из числа незнатных чиновников и военачальников. Подобные тенденции в организации государственного аппарата ознаменовали наступление на традиционную власть жречества. Это усиливало центральную власть, которая делала ставку на нетитулованные слои выходцев из чиновников, воинов, земледельцев, в связи с чем назревал серьезный внутриполитический конфликт. Данный момент совпадает со вступлением на трон фараона Аменхотепа Iv (1372–1354 гг. до н. э.) (вкл., рис. 31). Новый властитель отвечает жестким отказом на претензии жрецов фиванского храма Амона-Ра и вводит новый культ малоизвестного бога солнечного диска Атона, отвергнув весь огромный сонм многочисленных египетских богов. Переход к культу Атона для Аменхотепа был удобен тем, что за ним не стояло никаких сколько-нибудь влиятельных в обществе сил. Фараон меняет свое имя на Эхнатон («угодный Атону»), создает новый город в стороне от Фив – Тель-эль-Амарну, на основе которого строит новую столицу Ахетатон. С точки зрения истории религии это была едва ли не первая попытка заменить пантеон богов на монотеистическую религию с единым божеством во главе.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ