Враги–крохотули

Вся жизнь в борьбе

Опасные микробы, вирусы, болезнетворные одноклеточные существа окружают нас, в одиночку или огромными компаниями проникают в наш организм, часто не нанося нам ощутимого вреда, но нередко вызывая болезнь. Нашему организму постоянно приходится быть начеку и вести борьбу с агрессорами. Если болезнь все–таки начала развиваться, но борьба идет успешно, человек поправляется. Когда организм подготовлен к этой борьбе, когда он во всеоружии, мы часто этой борьбы даже не замечаем: вторгшиеся армии крохотных врагов будут быстро уничтожены еще до того, как они размножатся в нашем организме, и болезнь не разовьется.

Почему же в одних случаях победа над вторженцами дается легко, в других борьба происходит с переменным успехом, а иногда мы терпим поражение? Серьезно задумываться над этим стали довольно давно. Сегодня мы знаем, что одни возбудители болезней не могут размножаться в нашем организме. Поэтому серьезной борьбы с ними не возникает. Например, вирусы и микроорганизмы, вызывающие заболевания растений, как правило, для человека и животных совершенно безвредны. А растения, естественно, не могут заразиться от человека брюшным тифом.

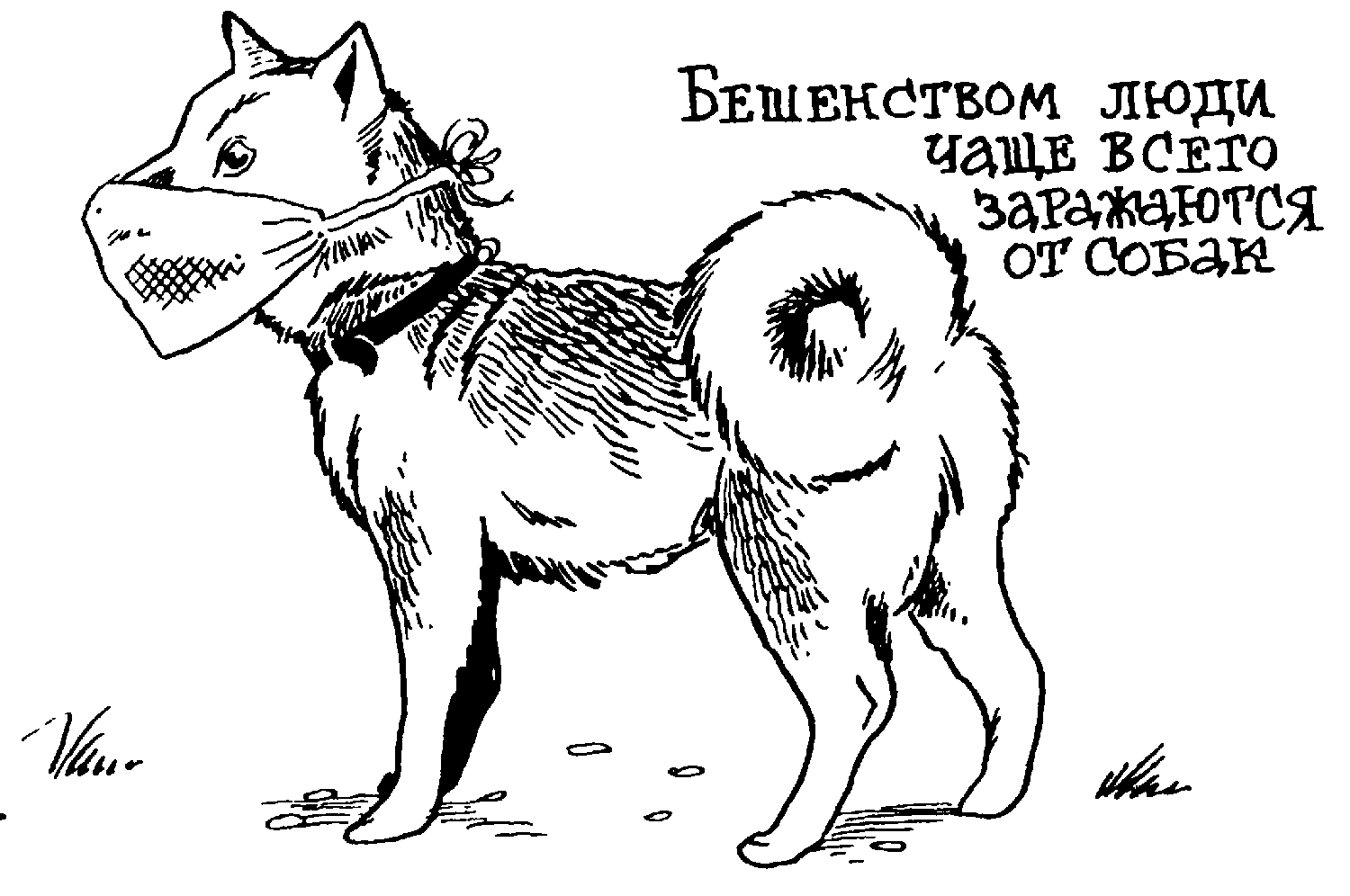

О возбудителях болезней животных нельзя сказать безапелляционно, что они для человека не опасны. Бешенством люди чаще всего заражаются от собак, реже от кошек и других животных. Желтой лихорадкой в городах люди заражаются друг от друга, а в сельской местности – от обезьян и других тропических животных, правда, в обоих случаях не непосредственно, а с помощью комаров. Но чумкой, которой подчас так тяжело болеют наши любимцы – собаки и кошки, человек заболеть не может. В свою очередь, ни собаки, ни кошки корью не заразятся. Такую невосприимчивость к инфекционным заболеваниям называют природным, или врожденным, иммунитетом.

Люди давно заметили, что многими опасными инфекционными болезнями человек и животные могут болеть лишь один раз в жизни, а если заболевают повторно, то болезнь протекает легко, иногда почти незаметно для человека. Это явление дало толчок к изучению способов борьбы с возбудителями болезней и, что, согласитесь, немаловажно, поискам способов предотвращения и лечения инфекционных заболеваний.

Честь внедрения в медицинскую практику способа предотвращения оспы принадлежит английскому сельскому врачу Э. Дженнеру. Этой болезнью, кроме человека, болеют обезьяны и некоторые другие животные. Человеческая (черная, или натуральная) оспа унесла жизни миллионов людей, но большинство животных ею не болеют. Мышиная оспа поражает мышей и некоторых грызунов. Если в виварий попадает зараженная оспой белая лабораторная мышь, погибают все мыши вивария, но для человека эта оспа совершенно безопасна. Обезьяньей оспой болеют и люди, но несколько легче, чем черной. Наконец, существует коровья оспа. Коровы переносят ее легко, часто болезнь ограничивается тем, что на коровьем вымени возникает несколько оспин. Доярки обычно заражаются от этих оспин, но болезнь и у них протекает легко, а оспины, как правило, возникают лишь на руках.

Люди, переболевшие коровьей оспой, во время эпидемий черной оспы обычно ею не заражаются, а если и болеют, то легко. Об этом знали еще 5 тысяч лет назад. Уже тогда люди заметили, что болезнь передается через выделения из оспин, главным образом с помощью оспенных корочек. Даже во время крупных эпидемий часть людей болела легкой формой оспы. Уже тогда это породило мысль специально заражать людей этой легкой формой, чтобы предохранить от заболевания тяжелой. Этим методом пользовались повсеместно. Особенно настойчиво его пропагандировала жена английского посла в Константинополе леди Монтегю. В 1717 году она привила оспу сыну. Ее пример оказался настолько "заразительным", что в 1768 году Екатерина II решила сделать прививку себе и сыну Павлу. В Пскове нашли мальчика, больного легкой формой оспы. От него взяли прививочный материал. Прививка прошла благополучно, и императрица в благодарность пожаловала мальчику княжеский титул и нарекла его князем Оспенным.

Дженнер много лет наблюдал за английскими доярками, заболевшими оспой и наконец в 1796 году перед собранием врачей и любопытных привил здоровому восьмилетнему мальчику коровью оспу, а шесть недель спустя, также публично, дважды пытался заразить его настоящей оспой. Мальчик не заболел, и Дженнер начал пропагандировать оспопрививание. С тех пор прививочный материал, используемый для выработки у человека и животных невосприимчивости к инфекционным заболеваниям, принято называть вакциной Это название произошло от латинского слова vacca (вакка) – корова, и хотя подавляющее большинство современных вакцин никакого отношения к коровам не имеет, слово это прочно закрепилось в словаре медиков, а вакцинация быстро получила всеобщее признание и во многих странах стала обязательной, что позволило этим государствам покончить на своей территории с эпидемиями черной оспы.

Луи Пастер: враг обнаружен!

Многие из тех болезней, которые сегодня мы называем инфекционными, были известны и древним народам. Они обращали на себя внимание тем, что принимали характер массовых заболеваний – эпидемий, отличались тяжелым течением и гибелью больных.

Считалось, что они вызываются миазмами, ядовитыми гнилостными испарениями, распространяющимися в воздухе, в воде и в почве и, как заметили много позже, исходящими от больных людей. Считалось, что в определенных местах они находятся с незапамятных времен. Например, "тяжелый" воздух болот и неприятная на вкус болотная вода считались причиной возникновения малярии, а дурной воздух городов, образующийся в местах скопления мусора и нечистот, а также в перенаселенных жилых районах, – причиной таких болезней, как чума и холера. Другие были уверены, что эпидемии нам посылаются свыше как кара за грехи людей.

Нужно признать, что еще две тысячи лет назад у людей возникали догадки о живой природе "прилипчивого начала", но эти предположения ничем серьезным не были подтверждены, а потому и не получили всеобщего признания. Даже книга Дж. Фракасторо "О контагиях, контагиозных болезнях и лечении", вышедшая в середине XVI века, не убедила врачей в том, что причиной многих болезней являются контагии – своеобразные живые существа – возбудители инфекции. Ими могли бы быть бактерии, но с бактериями ученый мир познакомился много позже.

Первый, кто действительно имел право заявить о том, что микробы способны вызывать болезнь, был французский ученый Луи Пастер. Свою научную деятельность он начал с кристаллографических исследований. В то время открыли удивительное явление – способность растворов некоторых веществ отклонять особым образом сформированный световой поток то в левую, то в правую сторону.

Молекулы подавляющего числа органических веществ бывают представлены в двух вариантах (их называют изомерами). Химически их очень трудно отличить друг от друга, так как они построены из атомов одинаковых веществ, соединенных в одной и той же последовательности, могут участвовать в одних и тех же химических реакциях и формой похожи друг на друга, но похожи не абсолютно, а как объект и его отражение в зеркале. Оказалось, что раствор одного вида молекул отклоняет световой поток влево, а раствор другого – вправо. Эти виды изомеров получили соответственно название правых и левых (точнее право– и левовращающих).

Пастер экспериментировал с раствором винной кислоты, в котором право– и левовращающие молекулы находились примерно в одинаковом количестве. Такой раствор не способен изменить направление светового потока. Однажды в растворе завелись какие–то микробы, питающиеся молекулами винной кислоты (правильнее сказать, использующие их для своей жизнедеятельности), и через некоторое время этот раствор стал отклонять световой поток влево. Пастер понял, что микробы "съели" правовращающие молекулы винной кислоты, и сделал два важных вывода. Во–первых, о том, что деление молекул органических веществ на правые и левые имеет для живых существ чрезвычайно важное значение, и во–вторых, что микробы играют в жизни живых существ очень важную роль.

В те годы спирт получали путем сбраживания свекловичного сахара. При этом каждая молекула сахара распадается на молекулу этилового (винного) спирта и молекулу углекислого газа. Однажды во французском городе Лилле растворы сахара начали прокисать, так как в них почему–то каждая молекула сахара распадалась на две молекулы молочной кислоты.

Предположение Пастера, что во всем виноваты микроорганизмы, химики высмеивали как несусветную чушь. Они спрашивали, как эти крохотули, которых без микроскопа и не увидишь, могут влиять на производство спирта? Пастер решил разобраться в этом вопросе и выяснил, что если брожение осуществляется с помощью дрожжей, сахар превращается в спирт, а если с помощью каких–то палочковидных или сферических микробов, из сахара образуется молочная кислота. Интересно, что уже тогда процессы, приводящие к порче вина и пива, с которым он тоже экспериментировал, Пастер называл болезнями этих веществ. Видимо, уже тогда догадывался, что микроорганизмы способны вызывать болезни и у людей.

Окончательно в этом убедили Пастера шелковичные черви. Во Франции развитию шелководства мешали частые болезни гусениц шелкопрядов – шелковичных червей. Пастер доказал, что виновниками болезни являются микробы.

И если микробы способны вызвать болезнь шелковичных червей, почему они не могут быть виновниками многих непонятных болезней человека, таких, которыми люди заражаются друг от друга?

Ученый мир встретил утверждение Пастера в штыки. Одни ученые считали выводы Пастера о микробной природе болезни шелковичных червей ошибкой, другие допускали, что под влиянием микробов у шелковичных червей могла развиться болезнь, но согласиться с тем, что такие малявки могли оказывать какое–то влияние на такое крупное существо, как человек, категорически не могли. Позже Пастер не только доказал свою правоту, но и разработал методы предохранения от некоторых смертельно опасных инфекционных болезней.

Роберт Кох: враги названы поименно

Среди заслуг Пастера важное значение имеют исследования, доказавшие, что не только высокоорганизованные существа, но даже микроорганизмы не способны самозарождаться из воздуха, воды, почвы, ила или какой–нибудь иной грязи. Выяснилось, что они размножаются, как и все живые существа, обитающие на Земле, а в кастрюлю с супом или в свежеотжатый виноградный сок попадают из воздуха, где их всегда полным–полно. Это открытие сразу получило воплощение в различных отраслях хозяйственной деятельности, а позже повлияло и на медицинскую практику.

В первой половине XIX века в хирургическую практику были внедрены методы обезболивания. Теперь хирурги получили возможность осуществлять сложные операции, проведение которых занимает много времени. Казалось, это должно было дать мощный толчок к развитию хирургии, но этого не произошло. Сложные операции, особенно длительные, как правило, осложнялись нагноением ран и сепсисом, "гнилокровием", как называли его в древности, которое приводило к гибели больного. Это побуждало хирургов отказываться от сложных операций.

Сепсис, осложняющий лечение ран, возникает из–за проникновения в кровь (в кровяное русло) различных микроорганизмов и выделяемых ими микробных ядов – токсинов. Медики называют сепсис общей гнилостной инфекцией, а в быту его нарекли "заражением крови".

Врачи Древней Греции считали, что сепсис возникает в связи с нарушением соотношения четырех жидкостей человеческого организма: крови, слизи, желтой и черной желчи, по мнению древних философов определявших состояние здоровья или болезни человека. Эти представления бытовали в умах врачей достаточно долго. Позже медики стали искать настоящие причины сепсиса. Крупнейший русский хирург Н.И. Пирогов считал, что сепсис есть миазматическое заболевание. Он предполагал, что миазмы образуются в тканях раны, подвергшихся обширному разрушению, накапливаются в воздухе больниц, пропитывают белье, оседают на стенах и на всех предметах и поражают других больных. Меры, необходимые для предотвращения возникновения сепсиса, Пирогов разработал задолго до опубликования результатов исследований Пастера.

Молодой английский хирург Джозеф Листер был значительно моложе Пирогова. Он был знаком с открытиями Пастера, и они произвели на него глубокое впечатление. Он понял, что если в чашку с бульоном может попасть такое количество микроорганизмов, которое способно его испортить, то почему они не могут осесть на обнаженных тканях хирургической раны и натворить там бед? Он разработал меры, которые предотвращали попадание микроорганизмов в хирургические раны, и добился резкого снижения случаев хирургического сепсиса. Методы Листера постепенно получили признание врачей. Они убедили всех в том, как могут быть опасны микробы, и это заставило ученых заняться изучением вопроса, какие именно микробы способны причинить вред человеку.

Первой была назвала бацилла, вызывающая заболевание сибирской язвой. На последней стадии болезни в крови больного животного в огромных количествах появляются неподвижные палочковидные бактерии. Впервые они были обнаружены в 1850 году, и в последующие 15 лет ученые регулярно находили их в крови животных, зараженных сибирской язвой. В крови здоровых животных обнаружить их не удавалось. Окончательно виновность этой бактерии в возникновении заболевания сибирской язвой доказал в 1876 году немецкий сельский врач Роберт Кох. Проводя опыты в своей домашней лаборатории, он убедился, что этими бактериями, взятыми от больного животного, можно заразить мышь, а от нее другую, и так далее.

Позже Кох открыл возбудителя туберкулеза – туберкулезную палочку, получившую название "палочки Коха", и возбудителя холеры. Подвижный микроб – холерный вибрион – под микроскопом имеет вид запятой и несет подвижный жгутик, который и позволяет микробу передвигаться. За 25 лет работы института Пастера в Париже и института Коха, созданного для ученого в Берлине, было открыто большинство важнейших бактерий, вызывающих болезни человека. Большинство наших крохотных врагов медики стали узнавать "в лицо". Большинство, но далеко не всех. Врачи, начинавшие свое медицинское образование вскоре после войны, учились по учебникам, в которых говорилось, что возбудители гриппа, скарлатины, натуральной (черной) оспы, бешенства, ящура и ряда других инфекционных болезней еще не известны.

Наука развивается все убыстряющимися темпами. Медицинская микробиология, зародившаяся в последней четверти прошлого столетия, получила впечатляющее развитие практически на глазах одного поколения людей и спасла нас от многих опасных болезней.

Стратегия борьбы

Проанализировав все, что было известно о предупреждении заболевания черной оспой, Пастер сформулировал основное правило, следуя которому можно предохранить человека от возбудителей любой болезни. Оно основывалось на наблюдениях, показавших, что организм животных и человека после знакомства с ослабленным, не способным вызвать серьезного заболевания микроорганизмом, оказывается в состоянии бороться с нормальными агрессивными микробами, и дело до болезни может не дойти.

В чем же заключается знакомство организма с ослабленными микробами? В возможности узнавать этот вид микроорганизмов. Опознавательным признаком является, конечно, не их внешний вид, размер или "поведение". Опознаются микробы по особенностям молекул тех веществ, из которых построены их тела. Ничего необычного в подобном "химическом" опознании нет. Нас же не удивляет, что собака узнает своего хозяина по запаху, то есть по каким–то особенностям молекул летучих веществ человеческого тела.

Когда это поняли, стало ясно, что для знакомства организма с микробами совсем не обязательно, чтобы они были живыми. Важно лишь, чтобы молекулы веществ, по которым организм их узнает, не были бы разрушены. Поэтому теперь для выработки иммунитета, для знакомства организма с возбудителями болезни, используют вакцины с убитыми микробами. Вакцины, содержащие тела мертвых возбудителей болезней, не могут вызвать у человека даже легкого заболевания. А убить микробов гораздо проще, чем ослабить их, сделав достаточно хилыми и безопасными.

Может случиться, что с возбудителями многих опасных болезней человек никогда не столкнется и такое предварительное знакомство никакой пользы ему не принесет. Такой вариант возможен, но если человек, не сделавший своевременно прививки, все же встретится с опасными микроорганизмами, это сулит ему гораздо большие неприятности, чем сама процедура прививки.

Обычно организм высших животных и человека уничтожает молекулы всех непривычных для него органических веществ, попавших в кровь или в клетки тела. Во время "знакомства" организм учится разрушать их и заготавливает вещества, которые способны справиться с разрушением чужеродных молекул, иными словами, готовит армию защитников. Организм, заранее не подготовленный к подобной ситуации, может легко проиграть битву, так как не успеет для отражения их атаки создать достаточного количества необходимого оружия. Поэтому без веских на то причин отказываться от вакцинации не следует.

И.И. Мечников: если враг не сдается, его... глотают!

Один вид оружия, или один из способов борьбы с микробами–вторженцами, обнаружил русский биолог И.И. Мечников.

Илья Ильич еще гимназистом начал серьезно готовиться к научной работе. Поэтому не удивительно, что он сумел всего за два года окончить естественное отделение Харьковского университета и уже в 25 лет стать профессором Новороссийского университета в Одессе и заведующим бактериологической станцией.

В конце XIX века Мечников занимался изучением внутриклеточного пищеварения у самых примитивных многоклеточных организмов: губок, кишечнополостных, иглокожих и червей. Одноклеточные животные, столкнувшись друг с другом или с бактерией, действуют по принципу: если враг не сдается, его уничтожают. А так как уничтожить противника одноклеточные чаще всего способны лишь одним способом – съев его, то они, если могут, глотают врага. Естественно, что большой зверь глотает маленького.

Амебы чаще всего глотают бактерии. Иными словами, они питаются ими и сходными по размерам твердыми частичками питательных веществ. Хищник обволакивает жертву своими ложноножками, втягивает образовавшийся вокруг нее пузырек внутрь своего тела и переваривает добычу. У многоклеточных животных пищеварительный процесс протекает иначе. Для переваривания пищи у них предназначен пищеварительный канал, а клетки тела получают уже готовые питательные растворы. Мечникова интересовало, не сохранилась ли у примитивных многоклеточных организмов способность переваривать частички пищи непосредственно в клетках тела, как это происходит у амеб.

Эти исследования Мечников проводил в Италии, на берегу Мессинского залива, в своей домашней лаборатории. Рассматривая под микроскопом личинок морской звезды, он обнаружил в их теле подвижные клетки. Они оказались способными захватывать частички красной краски, которую ученый вводил в личинку. У юных морских звезд нет кровеносной системы, и можно было подумать, что подвижные клетки, блуждающие по всему их телу, предназначены для переваривания пищевых частиц и доставки питательных веществ голодным клеткам. Однако Мечников заподозрил, что предназначение подвижных клеток иное. Вот как он рассказывает о своем открытии.

"Однажды, когда вся семья отправилась в цирк смотреть каких–то удивительных дрессированных обезьян, а я остался один над своим микроскопом, наблюдая за жизнью подвижных клеток у прозрачной личинки морской звезды, – меня сразу осенила счастливая мысль. Мне пришло в голову, что подобные клетки должны служить в организме для противодействия вредным деятелям.

Чувствуя, что здесь кроется нечто особенно интересное, я до того взволновался, что стал шагать по комнате и даже вышел на берег моря, чтобы собраться с мыслями. Я сказал себе, что если мое предположение справедливо, то заноза, вживленная в тело морской звезды, не имеющей ни сосудистой, ни нервной системы, должна в короткое время окружиться налезшими на нее подвижными клетками, подобно тому, как это наблюдается у человека, занозившего себе палец. Сказано – сделано. В крошечном садике при нашем доме я сорвал несколько розовых шипов и тотчас же вставил их под кожу великолепным, прозрачным, как вода, личинкам морской звезды. Я, разумеется, всю ночь волновался в ожидании результата и на другой день рано утром с радостью констатировал удачу опыта. Этот последний и составлял основу теории фагоцитов, разработке которой были посвящены последующие 25 лет моей жизни ".

Эти наблюдения позволили Мечникову предположить, что и у человека подвижные клетки уничтожают вторгшихся в его тело микробов. Подвижные клетки Человека – это белые кровяные тельца – лейкоциты. Внешне они напоминают амеб. Лейкоциты в больших количествах находятся в крови, но способны покидать кровеносные сосуды и с помощью ложноножек передвигаться в тканях организма, заползая в щели между клетками.

Лейкоцитов у человека много. Это они появляются в ране, куда проникли микробы, глотают их и, отравившись, погибают, превращаясь в гной. Мечников назвал такие подвижные клетки фагоцитами (от греческих слов phagos – фагос – пожиратели и kytos – цитос – клетка), то есть – пожиратели клеток. Они глотают микробов не потому, что голодны. Фагоциты, как и прочие клетки организма, получают все необходимые им вещества из крови и тканевых жидкостей. Фагоциты – защитники организма. Их обязанность – найти и уничтожить любого микроба, постороннюю частичку, попавшую в организм, то есть защитить его от любых агрессоров. Фагоцитами бывают не только подвижные, но и некоторые оседлые клетки. Фагоциты–домоседы вдвое крупнее лейкоцитов.

Своими многочисленными опытами Мечников показал огромное значение фагоцитов. Вот один из этих опытов. Группе мышей вводилась в кровь обычная тушь. Сама по себе она для мышей безвредна, но так как фагоциты об этом не знают, они тотчас же начинают усиленно пожирать частички туши, пока не наедятся до отвала. Тогда этих мышей Мечников заражал небольшой и несмертельной дозой.болезнетворных микробов, и они погибали. Сытые, отъевшиеся фагоциты этих мышей были не в состоянии справиться с микробами.

Клетки–пожиратели предназначены не только для борьбы с вторженцами. Они очищают организм от всего лишнего: уничтожают постоянно отмирающие клетки нашего организма и участвуют в любых его перестройках. Известно, что у головастиков, когда они превращаются в лягушек, исчезает хвост. Куда он девается? Оказывается, это фагоциты проглатывают и переваривают весь этот "строительный мусор", подготавливая его для дальнейшего использования. Фагоциты снабжены ферментами и способны расщеплять большинство органических молекул.

"А паразиты – никогда!"

Как вы думаете, обречено ли человечество на вечную борьбу, на постоянную необходимость предохраняться от инфекционных заболеваний с помощью прививок? Развитие генетики дает надежду на возможность внедрения в клетки человеческого тела генов, обеспечивающих врожденный иммунитет от любой опасной инфекционной болезни. Но вряд ли человечество пойдет этим путем. Дело в том, что микроорганизмы слишком быстро размножаются. Это позволяет им быстро меняться – неизмеримо быстрее, чем изменяются многоклеточные животные.

Правда, опасные микробы могут измениться настолько, что перестанут быть нашими врагами. Так за последние 50–60 лет изменились пневмококки, микробы, вызывающие воспаление легких. Нет, они не перестали доставлять нам очень серьезные неприятности, но все же изменились настолько, что больше не приводят к развитию крупозного воспаления легких, обычного для начала XX века.

И все–таки иногда наши крохотные враги могут без нашей помощи и участия сдать свои позиции.

В Англии в XVI веке свирепствовала страшная инфекционная болезнь, приводившая к гибели 8, а то и 9 человек из десяти заболевших. Не известно почему, но позже она стала встречаться все реже и реже, пока совсем не исчезла, и вот уже в течение двухсот лет врачи не отметили ни одного случая заболевания этой болезнью.

Один из способов избавиться от какой–то инфекционной болезни – полное уничтожение ее возбудителя. Медики нашей страны, давно обдумывающие эту проблему, пришли к выводу, что наиболее перспективным объектом уничтожения является вирус натуральной (черной) оспы. Они опирались на собственный опыт и опыт медиков других стран.

Официально прививать оспу в нашей стране стали через пять лет после внедрения оспопрививания в Англии. Первую прививку сделал профессор Мухин ребенку из сиротского дома. В честь этого события малышу было пожаловано дворянство, пожизненная пенсия и фамилия Вакцинов. Постепенно вакцинация стала привычным явлением, но оставалась необязательной. Прививки получало немногим больше четверти населения страны, поэтому вспышки черной оспы оставались явлением обычным. Лишь с апреля 1919 года в соответствие с декретом Ленина она стала обязательной. Срочно были созданы сотни оспопрививочных отрядов, и через 16 лет с оспой в нашей стране было покончено.

Естественно, мало было уничтожить оспу в одной стране. Вскоре после окончания войны на Ассамблее Всемирной Организации Здравоохранения наша страна заявила о возможности полностью покончить с оспой на всей Земле. Медики предложили тщательно разработанную программу необходимых мероприятий и передали полтора миллиарда доз оспенной вакцины. Ее хватило, чтобы привить треть населения планеты. В то время оспа гнездилась еще в 60 странах и во многих из них была достаточно распространена. Дружные усилия медиков всех стран положили конец "черной смерти", и очередная Ассамблея, проходившая в 1980 году, утвердила меморандум о ликвидации натуральной оспы и отмене предохранительных прививок.

Прежде чем решиться на отмену оспопрививания, медики три года вели контроль в 77 странах, где раньше оспа была привычной или куда ее чаще всего завозили, и нигде ни разу не столкнулись с настоящей оспой. Возбудитель этой болезни – очень крупный вирус, по форме напоминающий буханку хлеба. Он легко переносит высушивание, но, как показали специальные опыты, в жарком и влажном климате долго сохраняться вне человека не может. Так что в природе его тоже нигде не осталось.

Отказ от прививок оспы экономит человечеству несколько миллиардов долларов в год. Кроме того, хотя прививка от оспы относится к числу наиболее безопасных прививок, безопасна она не на сто процентов. В США самая лучшая вакцина давала один несчастный случай на каждый миллион привитых детей. Во всем мире ежегодно оспу прививали 200–250 миллионам малышей, и 250 смертей в год, естественно, воспринималось как совершенно неприемлемое явление, и согласиться с ним человечество не могло.

Прекращая прививки, врачи были уверены, что оспа на Земле больше не появится, но все же на всякий случай решено было оставить резерв вакцины. В Женеве и еще в двух городах мира в специальных камерах при температуре –20°С сохранялось 200–300 миллионов доз прививочного материала. Медики считали, что в этих условиях вакцина сохранит свою силу не менее 15 лет.

На очереди другие инфекции. И если медики всего мира так же дружно будут сражаться с ними, как они боролись с вирусом оспы, последуют и другие победы. Но чтобы вести беспощадные войны с опасными болезнями, на Земле должен быть прочный мир.

Киллер и наводчик

Бактерии, вызывающие дифтерию – дифтерийная палочка, – нормальный обитатель дыхательных путей человека. Обитая и размножаясь на слизистых оболочках, паразит не наносит человеку абсолютно никакого вреда. Однако временами он спохватывается, вспоминает, что он – профессиональный киллер и начинает косить всех вокруг. Разражается эпидемия.

Дифтерийная бактерия – тонкая, слегка изогнутая палочка, толщиной 0,0005 и длиной 0,005 миллиметра. Никаких жгутиков она не имеет и передвигаться не способна. Размножаются дифтерийные палочки продольным делением. Бактерия раскалывается на две примерно так же, как расщепляется древесная палочка, когда мы хотим наколоть из нее лучины. Какие–то силы отталкивают уже разделившиеся части новых дочерних палочек, поэтому вновь образовавшиеся бактерии оказываются расположенными под углом друг к другу, принимая вид латинской буквы V. Если дать возможность делиться этим бактериям и дальше, члены "семьи" выстраиваются в целое слово, составленное этими буквами.

Дифтерия – опасная болезнь. Некогда она уносила тысячи жизней. Токсины, вырабатываемые дифтерийной палочкой, вызывают гибель отравленных клеток. Дифтерийный токсин настолько ядовит, что ничтожного количества, которое не смывается в желудок (а все, что туда попадает, разрушается пищеварительными ферментами), нередко оказывается достаточным, чтобы нанести человеку непоправимый вред.

Дифтерийную палочку легко убивают многие антибиотики: пенициллин, тетрациклин, эритромицин и многие другие. Казалось бы, бороться с ней легко, но это не так. Заболевание дифтерией часто в начале протекает легко, не вызывает у больных тревоги и диагностируется врачами неправильно. И если больные обращаются к врачу, когда в крови и в тканях оказывается слишком много токсина, то даже максимально допустимая доза лечебной антитоксической сыворотки уже не в состоянии его полностью обезвредить. Еще труднее помочь больному, если токсин проник в клетки важнейших органов – нервной системы, сердца, надпочечников и почек – и вызвал в них необратимые изменения. А если один из этих органов будет поврежден серьезно, больной обречен.

Защитить от дифтерии может только своевременно сделанная прививка. Даже если она полностью не предохранит человека от заболевания, оно будет протекать легко и лучше поддаваться усилиям медиков. Вот почему прививки от дифтерии признаны обязательными и уклоняться от них, оберегать от них детей значит подвергать их смертельной опасности. Возникшая в России в конце 1992 года эпидемия дифтерии – результат легкомысленного отношения к этой болезни некоторой части граждан нашей страны.

Биологическое оружие

В последние десятилетия термин "биологическое оружие" стал регулярно появляться в средствах массовой информации. Создавалось впечатление, что речь идет о чем–то совершенно новом и необычном. Между тем, биохимическое оружие, видимо, было первым оружием на нашей планете. Когда на Земле возникли первые одноклеточные существа, у них, естественно, не было ни рогов, ни зубов, ни когтей, ни копыт. Во время конфликтов им ничего не оставалось, как глотать своего недруга, а затем переваривать его с помощью пищеварительных ферментов. Очевидно, эти ферменты и были первым биохимическим оружием.

С тех пор биохимическое оружие получило на Земле широкое распространение, главным образом, среди небольших или даже крошечных существ, для которых трудно придумать какое–то другое средство обороны. Ядами пользуются даже самые примитивные организмы: кишечнополостные животные – медузы, актинии, кораллы.

Среди мелких медуз встречаются такие коварные создания, как морская оса – небольшая тропическая медуза, чьи тонкие щупальца вооружены стрекательными клетками, от прикосновения к которым (только от прикосновения!) человек может умереть уже через 30 секунд.

Очень неприятны последствия знакомства с некоторыми кораллами. Среди них особенно дурной славой пользуются так называемые жгучие кораллы. Особенно опасен миллепора альцикорнис, отличающийся такой неотразимой красотой, что люди, даже хорошо осведомленные об этом опасном создании, не в состоянии удержаться и не отломить веточку коралла на память. А жгучий коралл обжигает руку, как раскаленное добела железо, и страшная боль длится часами.

Среди подобных убийц не последнее место занимают моллюски–конусы с поразительно красивыми раковинами. Когда подводный пловец берет моллюска в руку, из раковины высовывается хоботок хозяина и вонзает отравленную стрелу в пальцы своего врага. Зоологам известно около пятисот видов конусов, яд, по крайней мере, десяти из них смертелен для человека.

Среди позвоночных животных тоже немало ядовитых. У рыб опасны не только шипы плавников и другие колючки, смертельно опасно бывает и мясо, а термическая обработка (тепловая) этот яд не разрушает. О ядовитости змей наслышан каждый, но, как ни странно, еще опаснее яд лягушек, выделяемый крохотными желёзками их кожи. У лягушек нет ядовитых зубов, но прикосновение к некоторым из них не менее опасно, чем укус кобры: простое попадание яда на кожу может нанести человеку непоправимый вред. Недаром крохотную лягушечку–древолаза назвали древолазом ужасным.

Даже среди млекопитающих есть несколько ядовитых существ, правда для человека их яд не представляет никакой опасности. И только птицы оказались существами благородными и не пользуются таким недостойным оружием, как яд.

Между прочим, человек применял биохимическое оружие с незапамятных времен. Я имею в виду не дворцовые интриги, когда соперников уничтожали с помощью ядов. Охотничьи и боевые луки как правило предполагали стрелы, оснащенные наконечниками, которые смазывались ядом. В качестве яда чаще всего использовались курароподобные вещества растительного происхождения, а в Южной Америке большое распространение имел яд лягушек. Он до сих пор используется охотничьими племенами и до сих пор некоторые еще сохранившиеся индейские охотничьи племена предпочитают лук любому стрелковому оружию. Это объясняется просто: стрела летит бесшумно и не пугает дичь, а яд действует быстро и надежно. Он убивает мгновенно, и дичь гибнет даже от маленькой ранки, не успев убежать, как это бывает с подранками, раненными пулей или дробью.

Биологическое, в том числе бактериологическое, оружие использовалось в войнах. Известны случаи, когда за стены осажденной крепости нападавшие забрасывали трупы людей, погибших от чумы, черной оспы или холеры, в надежде вызвать в стане врагов эпидемию и сломить их сопротивление.

Бактериологическое оружие с большим эффектом использовали около 200 лет назад меланезийцы, коренные жители архипелага Новые Гебриды, когда Англия, тогдашняя владычица морей, прибирала к рукам ничейные земли в самых отдаленных от Европы уголках нашей планеты. На Гебридах ей противостояла горстка дикарей, еще не имевших огнестрельного оружия. Победа, конечно, осталась за колонизаторами, но на сей раз далась им неожиданно дорогой ценой. Все ранения англичан, даже самые легкие, оборачивались смертельным исходом. Убийцей оказался опасный микроб, один из видов клостридий. Туземцы добывали его из болотного ила, попросту опуская в него наконечники копий и стрел. Попадая в рану, микроб начинал размножаться и выделять столбнячный токсин. В результате раненые умирали. Никаких способов спасения от столбняка люди той эпохи еще не знали. Между прочим, до заселения Меланезии европейцами и заноса туда наших инфекций самой распространенной там инфекционной болезнью был столбняк!

Иммунитет – штука универсальная

До того, как врачи научились изготовлять и использовать вакцины, каждый второй ребенок, заболевший дифтерией, умирал. Взрослые заболевали реже, но тоже болели очень тяжело. Дети умирали не только от воздействия дифтерийного токсина. Во время болезни горло ребенка покрывала серая пленка. Она образовывалась из разрушенных клеток слизистой оболочки, погибших фагоцитов и выпота тканевых жидкостей. Она, как пенка на молоке, могла отслоиться от стенки глотки, а ее обрывки частенько закупоривали дыхательную щель, и ребенок погибал от удушья.

Выявить возбудителя дифтерии долго не удавалось. Виновника болезни поймал с поличным немецкий врач Ф. Лефлер. Кстати, микроб – дифтерийная палочка – официально называется палочкой Лефлера. Доказать ее причастность к развитию дифтерии оказалось трудной задачей. Сам первооткрыватель микроба признавался, что даже у больных дифтерией в самый разгар •болезни ему не всегда удавалось найти ее возбудителя.

Поскольку опасность представляет для человека не сама по себе дифтерийная палочка, а только вырабатываемый ею дифтерийный токсин, у врачей возникал вопрос, стоит ли бороться с самим микробом, а не лучше ли попытаться найти способ борьбы с микробным ядом. В конце концов одному из сотрудников Пастера удалось получить дифтерийный токсин. Другой француз сумел так его обработать, что он становился безвредным. Однако после введения его человеку у того развивалась невосприимчивость и к настоящему дифтерийному токсину. Подобные безвредные аналоги микробного яда, с помощью которых можно было выработать у человека иммунитет, получили название анатоксинов.

Так с чем нужно бороться, когда человек заболевает инфекционной болезнью? Против чего, микроба или его токсина, у человека вырабатывается иммунитет? Оказывается, силы иммунитета борются с микробами, проникшими в организм совсем не из–за того, что они стали бешено размножаться и что они разрушают клетки организма. Чтобы начать борьбу с микробом, организму человека достаточно убедиться, что он имеет дело с втор женцем. Он будет бороться с любым вторженцем независимо от того, опасен он или безвреден, живой он или мертвый, существо это или вещество. Важен лишь его химический состав. Если вещество–вторженец будет серьезно отличаться от вещества организма хозяина, против него образуется иммунитет – способ борьбы с этим веществом. Иммунитет против болезнетворных микробов развивается не потому, что они живые, а потому, что их тела состоят из таких молекул, которых в организме хозяине нет.

Выяснение причин возникновения иммунитета. открывали широкие возможности борьбы с самыми различными ядами, в первую очередь – с микробными. Быстро были созданы столбнячный, дизентерийный, стафилококковый, бутулинический анатоксины, спасшие миллионы людей от серьезных инфекционных болезней.

Один из видов национального индийского искусства – заклинательство змей. Без заклинателей в Индии не обходится ни один общенародный праздник. Европейцев всегда удивляло фамильярное обращение факиров со своими смертельно опасными подопечными. Почему они не боятся укуса ядовитых змей? Оказывается, постоянное общение с ними приводит к тому, что микроскопические порции яда попадают в организм заклинателей и у них постепенно развивается стойкий иммунитет по отношению к смертельным дозам змеиного яда.

Успехи в выработке иммунитета к микробным ядам натолкнул ученых на мысль о возможности найти способ предохранения от последствий укусов змей. В настоящее время созданы анатоксины яда всех широко распространенных змей, а также некоторых растительных ядов.

Невидимое оружие

Открытие И.И. Мечниковым фагоцитов, маленьких защитников организма, стало серьезным этапом в изучении защитных сил организма. Однако выяснилось, что количество фагоцитов в крови привитых животных не увеличивается. Это обстоятельство вызвало подозрение, что фагоциты не всегда имеют отношение к иммунитету, что позже и подтвердилось. Оказалось, что сыворотка, то есть жидкая часть крови, очищенная от красных, белых и других клеток крови, взятая у привитых животных, прекрасно убивает возбудителей болезни.

Эти наблюдения свидетельствовали о том, что после прививки, после возникновения иммунитета, в крови привитого животного появляются какие–то вещества, способные уничтожать микробов, против которых была сделана прививка. Эти защитные вещества получили название антител.

Изун.ение антимикробных свойств сыворотки крови особенно тщательно проводил немецкий бактериолог Эмиль Адольф Беринг. Проведя специальные исследования, он убедился, что с помощью сыворотки можно вылечить заболевшего соответствующей болезнью животное. Беринг убедился в этом на примере столбняка. Он получил от кроликов антистолбнячную сыворотку и с ее помощью спас от смерти крыс, специально зараженных столбняком. Позже он получил антидифтерийную сыворотку. Такая сыворотка, полученная из крови привитых дифтерийным анатоксином лошадей, до сих пор является основным лекарством при лечении больных дифтерией. Вот как важно оказалось научиться приготовлять микробные анатоксины. Лекарство, убивающее возбудителя болезни, не могло бы дать такого лечебного эффекта, так как у заболевшего человека в крови уже много микробного токсина.

Производство антимикробных и антитоксических сывороток началось в 1894 году. С этого момента стало не обязательно вырабатывать у человека иммунитет поголовно ко всем опасным инфекционным болезням, тем более к змеиным и другим ядам. Столбнячный микроб, например, способен вызвать болезнь, если он проник в ранку, хотя и маленькую, но глубокую, например, когда человек наступит на ржавый гвоздь. Зачем же прививать человека от столбняка, если он ездит обычно в карете, а ходит преимущественно по паркету.

Обнаружение веществ–защитников – антител – не поколебало веры ученых в важную роль фагоцитов в борьбе с опасными микроорганизмами. Сегодня понятно, что фагоциты и антитела действуют совместно. Подтверждением важности изучения обоих механизмов борьбы с инфекционным началом послужило одновременное присуждение Нобелевской премии И.И. Мечникову за открытие фагоцитов и П. Эрлиху за открытие антимикробных свойств сыворотки крови.

Иногда задают вопрос, какой компонент иммунитета важнее: фагоциты или антитела? Пожалуй, важнее фагоциты, так как именно они и вырабатывают антитела. Кроме того, фагоциты – основа особого иммунитета, мешающего приживлению чужеродных органов и тканей. Если кусочек кожи от одного человека пересадить (подшить) другому, он быстро прирастет, и уже через неделю можно удалять удерживающие его нитки. Кажется, пересадка прошла успешно, но еще через 10 дней этот кусочек кожи засохнет и отвалится. Это результат иммунитета. Организм обнаружил чужеродную ткань, чужеродные белки, и принял меры, чтобы от них избавиться. Это входит в обязанность особых клеток – иммунных лимфоцитов. Они спешат к месту, где находится пересаженная кожа, вплотную приближаются к чужеродным клеткам и впрыскивают в них вещество ПАР (продукт антигенного, то есть чужеродного, распознавания).

Откуда берутся фагоциты? Они способны размножаться простым делением. Кроме того, их массовое производство происходит в селезенке и в многочисленных лимфатических узлах. Есть у человека и у позвоночных животных специальный орган, играющий важную роль в формировании механизмов иммунитета. Это вилочковая железа, или тимус. Находится она у человека между трахеей и грудиной. У новорожденного ребенка она весит всего 10–15 граммов. Но у новорожденных детей все крохотное. В сравнении с размерами других органов вилочковая железа – солидный орган, ведь даже сердце, новорожденных весит не больше 25 граммов. В 9–12 лет эта железа достигает максимального развития, увеличиваясь до 30–40 граммов, после чего ее рост прекращается, и в 24.–27 лет она начинает атрофироваться, уменьшаться, и на ее меете образуется жировая ткань. Насколько важна эта железа, показывают результаты следующих опытов. Если новорожденным мышам в первые 3 дня их жизни удалить вилочковую железу, у них не разовьется лимфатическая система, в крови будет мало лимфоцитов, и эти животные будут неспособны вырабатывать иммунитет, поэтому чаще всего погибнут еще молодыми. Единственное положительное качество, которое приобретают эти мыши, – неспособность отторгать пересаженные им органы. Это тоже результат нарушения иммунных реакций.

Интересно, что такой эффект получался лишь при удалении вилочковой железы в самые первые дни жизни. Удаление ее чуть позже особого вреда организму не наносило. Вот какой удивительный орган этот тимус. Всего за несколько дней он создает условия для нормального развития иммунитета, а затем первым из органов человеческого тела уходит на покой.

А. Флеминг: антибиотики

Из чего только не приготовляли в древности и не приготовляют сейчас лекарства для лечения человеческих болезней! Одно лишь перечисление весьма странных веществ и материалов, используемых для их изготовления, вряд ли уместится в толстой книге. Не будем пытаться сделать даже краткий их перечень. Скажем лишь, что весьма странные вещества использовались, а некоторые и поныне используются не только шаманами, но и учеными, в том числе и в нашей стране.

Так, С.П. Боткин, светило отечественной медицины, пытался создать лекарство из обычных тараканов! В Армении во времена средневековья помет разных животных входил в состав более ста лекарств, а уринотерапия, лечение с помощью человеческой мочи, сегодня широко пропагандируется по всей России. Неудивительно, что попытки изготовить лекарство из плесени ни у кого не вызвали отвращения.

Стафилококки – обычные, но опасные микробы. Они чаще других вызывают нагноение при травмах и хирургических операциях. Вот почему эти микробы изучались и продолжают изучаться во многих лабораториях мира.

Когда ученые в своих лабораториях выращивают различные микробы, им приходится тщательно соблюдать чистоту. Малейшая оплошность, и на поверхности питательной среды вместо высеянного микроба разрастаются колонии совсем других микроорганизмов. Самыми частыми вредителями в микробиологических лабораториях бывают плесени – особый вид микроскопических грибков.

Микробы чаще всего выращиваются на поверхности застывшего желе в мелких и плоских стеклянных чашках – чашках Петри. Когда в чашки, засеянные стафилококком, проникает плесень, они не зарастают ею, как огород сорняками. Плесень, окружая круглые клумбы – колонии стафилококка, растворяет их, и на этом месте остаются небольшие проплешины, покрытые пленочкой жидкости. Это обычная картина, с которой любой микробиолог сталкивался не раз. Однако до поры до времени никому из них не приходило в голову разобраться в том, что происходит в чашках Петри. Их просто выбрасывали. Лишь в 1920 году этой плесенью–вредительницей заинтересовался английский микробиолог А. Флеминг. Он стал специально выращивать ее и убедился, что она способна погубить многие микроорганизмы, правда, далеко не все. Среди тех микробов, которых плесень уничтожала, были стафилококки, стрептококки, дифтерийная палочка и такой опасный враг, как бацилла сибирской язвы. Флеминг понял, что из плесени могло бы получиться отличное лекарство для борьбы со многими инфекционными болезнями. Однако для этого нужно было научиться извлекать из нее именно то вещество, которое убивает микробов, и найти способ очищения его от любых примесей, так как плесень вырабатывает и другие ядовитые вещества, смертельно опасные даже для человека.

Плесень, заинтересовавшая Флеминга, была прекрасно известна ботаникам. Она называется пенициллиум нотатум: Чтобы создать лекарство, Флеминг обращался за помощью и к химикам, и к фармацевтам, и к ботаникам. Шли годы, но добиться положительных результатов не удавалось. Только в преддверии Второй мировой войны у Флеминга появились талантливые помощники – и был создан всем сегодня известный пенициллин.

Лиха беда начало. Вслед за пенициллином ученые создали стрептомицин – первое действенное лекарство против туберкулеза. Оно позволило на многие годы избавить человечество от этой страшной болезни. Затем были созданы синтомицин и ауреомицин – средства против брюшного и сыпного тифа. Ученые поняли, что у каждого микроорганизма есть свои, обычно многочисленные враги из числа таких же микроорганизмов. Поэтому с момента создания пенициллина поиски новых врагов опасных для человека возбудителей болезней ведутся со все возрастающей интенсивностью. Этот тип лекарств, действующий не на человека, а убивающий проникших в наш организм микробов, медики назвали антибиотиками. "Биос" по–гречески "жизнь", а "анти" – приставка, означающая "против". Ежегодно создают десятки антибиотиков. Потребность в новых лекарствах объясняется тем, что микробы размножаются с космической скоростью. Это дает им возможность быстро изменяться, в результате чего бывшие яды перестают на них действовать. Например, современные стафилококки давно вышли из–под контроля пенициллина и практически его не боятся. Туберкулезная палочка перестала бояться стрептомицина, и туберкулез снова пошел в наступление.

Среди микроорганизмов много наших серьезных врагов. Но есть и друзья. Их тоже не мало. Помощью многих из них мы пользуемся постоянно. Они живут в нашем кишечнике, не позволяя размножаться там гнилостным бактериям, и даже помогают переваривать пищу. К помощи других мы прибегаем, когда у нас возникают инфекционные болезни. На Земле существует несметное количество видов микроорганизмов, и можно с уверенностью утверждать, что некоторые из них смогут стать нашими защитниками и друзьями.

Драгоценные паразиты

Почти каждый вид бактерий имеет своего паразита, одного или нескольких вирусов. Они были открыты в 1915 году канадскими микробиологами Ф. Туартом и Ф.Д’Эрелем и названы бактериофагами – пожирателями бактерий. Бактериофага нетрудно узнать по внешнему виду, конечно, если рассматривать его в электронный микроскоп, дающий увеличение в 50–70 тысяч раз.

Обычно частичка бактериофага похожа на булаву: палочку с головкой на одном из ее концов. На палочке находятся тонкие длинные нити, используемые для прикрепления к бактерии, но, чтобы их увидеть, нужно иметь особенно сильный микроскоп. Прикрепившись, он с помощью находящихся здесь ферментов растворяет клеточную оболочку и впрыскивает в бактерию свою молекулу нуклеиновой кислоты. И сразу же в теле бактерии начинается синтез фрагментов молекул вирусной нуклеиновой кислоты и вирусных белков, а затем из них начинается самосборка вирусных частиц. В последнюю очередь синтезируется особый белок, который растворяет стенку бактерии, и сонмы йовых частиц бактериофага обретают свободу. Теперь они готовы напасть на любую подходящую бактерию. Вот почему небольшое количество бактериофага способно быстро размножиться и уничтожить несметное количество микробов.

Бактериофаги – безжалостные убийцы бактерий. Холерные вибрионы, бактерии чумы, брюшного тифа, дизентерии гибнут за 10–15 минут. Если саму вирусную частицу увидеть трудно, полюбоваться на проделанную бактериофагом работу доступно в любой бактериологической лаборатории. В колбу с прозрачным раствором специальной питательной среды нужно внести немного бактерий, они начинают бешено плодиться, и уже через сутки раствор помутнеет. Теперь нужно внести в колбу несколько капель бактериофага, и уже через несколько часов раствор снова станет прозрачным: бактерии будут уничтожены.

Канадские микробиологи не только открыли бактериофаги, но первыми применили их для профилактики инфекционных болезней и для лечения больных. Ф. Д’Эрель наблюдал в Индии развитие эпидемии холеры. Она быстро набирала силу, но почему–то обходила стороной некоторые селения. Д’Эрель исследовал воду, которой пользовались в этих деревнях, и нашел, что колодезная вода содержала холерный бактериофаг. Ученый распорядился, чтобы в колодцы селений, где холера особенно сильно буйствовала, внесли бактериофаг, и эпидемия стала отступать. Это открыло зеленую улицу для использования в профилактических и лечебных целях многих бактериофагов.

Лет 50–60 назад бактериофаги получили широкое распространение и в нашей стране. Во время Отечественной войны они использовались как профилактическое средство. В боевых условиях не всегда удается вовремя подвезти чистую воду, а пить из открытых природных водоемов опасно. В такой воде всегда есть вероятность встретиться с возбудителями дизентерии, брюшного тифа, холеры. Поэтому таблетку бактериофага растворяли в воде. Вне организма бактериофаги особенно агрессивны, и уже через 15 минут воду можно было пить.

Бактерии быстро приспосабливаются к бактериофагам и приобретают способность противостоять им. Поэтому медики сегодня уже не используют бактериофаги. Однако применение бактериофаги наряду с другими профилактическими мероприятиями позволило во время Отечественной войны предупредить возникновение в нашей стране эпидемий.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ