ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ

А

АБАНДИН

Божество британских кельтов, которому был посвящен храм в Годманчестере (Кембриджшир). Сохранилось несколько вотивных надписей, обращенных к этому божеству, например, следующего содержания: «Богу Абандину Ватиаций посвятил из собственных средств». Поскольку храм Абандина располагался на берегу реки Уза, некоторые исследователи делают вывод, что Абандину поклонялись как божеству вод. Другие видят в этом боге ипостась Мабона: Абандин — Мабандин — Мабанд — Мапон — Мабон.

АБАРТА

У ирландских гэлов божество из Туата Де Дананн, бог озорства, проделки которого несколько напоминают проделки скандинавского Локи; в частности, он обманом завлек в потусторонний мир воинов знаменитого вождя Финна Маккула, и только поход войска Финна (фениев) на «острова блаженных» заставил Абарту отпустить пленников.

АБХАСВАРЫ

У индийцев низшие божества, входившие в гану божеств, помощники бога Шивы. Подчинялись они не столько Шиве, сколько Ганеше, который являлся посредником между низшими богами и Шивой.

АВАТАРА (АВАТАР)

У индийцев божество, сошедшее в мир людей и воплотившееся в смертное существо, дабы защитить тех, кто ему поклоняется, и восстановить мир и справедливость.

Самые известные в древнеиндийской мифологической системе — десять аватар бога Вишну: рыба (Матсья), черепаха (Курма), вепрь (Вараха), человек-лев (Нарасинха), карлик (Вамана), Рама с топором (Парашурама), Рама, Кришна (или Баларама), Будда и белый конь (Калки). Воплотившись в рыбу, Вишну спас от потопа многих мудрецов-риши, а также семена всех растений; в образе черепахи он участвовал в пахтанье мирового океана; в образе вепря бог сразил демона Хираньякшу — поединок продолжался тысячу лет, после чего вепрь поднял на клыках землю, утопленную демоном в океане. В обличье человека-льва Вишну победил демона Хираньякашипу, в образе карлика отобрал у царя дайтьев небо и землю, а воплотившись в Парашураму, истребил множество кшатриев. Рама и Кришна — главные аватары Вишну; каждая из них впоследствии стала центром собственного культа (когда Кришна выступает как самостоятельное божество, восьмая аватара Вишну зовется Баларамой). В образе Будды Вишну соблазняет нестойких отречься от веры, а в последней аватаре, сидя на белом коне, истребляет зло, дабы мир воспринял грядущее возрождение.

АВЕТА

У континентальных кельтов богиня плодородия, подательница жизни и пропитания, которой поклонялись в районе современного германского города Трир. В результате археологических раскопок были найдены статуэтки этой богини, держащей в руках корзины с плодами. Кроме того, Авету нередко изображали окруженной младенцами и щенятами; собака же в кельтской традиции — неизменная спутница богини-матери. По замечанию английской исследовательницы Миранды Грин, «кельтские богини-матери, будь то тройственные или единичные, почти всегда изображаются вместе с собаками или щенками… Вероятнее всего, собаки здесь символизируют целительные силы богинь».

АВРОРА

Римская богиня утренней зари.

АГАСТЬЯ

У индийцев божественный мудрец (риши), сводный брат Васиштхи, сын Митры и Варуны и апсары Урваши; он родился в кувшине, в который излилось при виде Урваши семя обоих богов. Силой своей аскезы Агастья сотворил себе жену Лопамудру, по просьбе которой он отнял сокровища у дайтьи Илвалы, а самого Илвалу испепелил своим словом. Проклятием он превратил в змея царя Нахушу, захватившего власть над тремя мирами, и возвратил Индре престол царя богов. Он выпил океан, на дне которого укрывались асуры, и тем самым помог богам одержать над ними победу.

АГНИ

У индийцев бог огня, домашнего очага, жертвенного костра. По числу упоминаний в «Ригведе» Агни занимает второе место после Индры. Он — посредник между людьми и богами, божественный жрец, локапала (хранитель мира); он един и множествен, родился в трех местах: на небе, среди людей и в водах; у него три жилища, три жизни, три головы, три силы, три языка.

В упанишадах Агни — всеобъемлющее начало мироздания. У него много имен, но высшее из них хранится в тайне; из его эпитетов особенно известны Джатаведас — «знаток всех существ», Танунапат — «сын самого себя». Вайшванара — «принадлежащий всем людям».

Культ обожествленного огня, засвидетельствованный в ведах, восходит к периоду индоиранской общности (ср. «Авесту»).

АГРОСТИНЫ

У греков нимфы гор.

АДЖА ЭКАПАД

У индийцев ведийское божество, относимое обычно к классу воздушных. Этот бог поддерживает небо и океанские воды. Само имя бога представляет собой эпитет, за которым скрывается подлинное название божества, остающееся неизвестным.

АДИТИ

У индийцев женское божество, мать богов — адитьев. Адити — дочь Дакши, сестра Дити и Дану — родоначальниц асуров.

АДИТЬИ

У индийцев группа божеств — сыновей богини Адити. К их числу принадлежат, среди прочих, Варуна, Индра и Митра, а поздняя традиция вводит в сонм адитьев и Вишну, которого признают величайшим из них. Адитьи хранят покой и целостность мироздания; как сказано в «Ригведе», «три светлых небесных пространства охраняют Адитьи». К людям обладающие чудесной силой адитьи относятся благосклонно: помогают в минуту опасности, удерживают от дурных поступков, дают долгую жизнь. Поначалу адитьев насчитывалось семь, в послеведийский период их число возросло до двенадцати, и каждый из них был соотнесен с каким-либо месяцем года.

АДОНИС

Божество финикийско-сирийского происхождения, бог плодородия, умирающий и воскресающий бог. Согласно мифу, Афродита (Венера), рассердившись на не почитавшую ее царскую дочь (будущую мать Адониса), внушила той страсть к родному отцу, который поддался соблазну, не подозревая, что вступает в связь с собственной дочерью. Боги превратили женщину в мирровое дерево, из треснувшего ствола которого рождается ребенок удивительной красоты — Адонис. Афродита передала младенца на воспитание Персефоне, которая, когда Адонис повзрослел, не пожелала с ним расстаться. Спор богинь разрешил Зевс, предназначив Адонису часть года проводить в царстве мертвых у Персефоны, а часть — на земле с Афродитой. Разгневанная оказанным Афродите предпочтением, Артемида наслала на юношу дикого кабана, который смертельно его ранил. По Овидию, Афродита превратила Адониса в цветок, окропив нектаром пролитую кровь.

По Лукиану, в финикийском Библе было святилище Афродиты, где происходили празднества в честь Адониса, причем первый день был посвящен плачу, а второй — радости по воскресшему.

В Греции Адонии — праздник в честь Адониса — приобрели особую популярность в эпоху эллинизма, когда распространились восточные культы Осириса, Таммуза и др.

АИД (ГАДЕС)

Греческий бог — владыка царства мертвых, а также само царство.

Аид — олимпийское божество, сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Посейдона. Он царствует вместе с супругой Персефоной (дочерью Зевса и Деметры), которую похитил, когда она собирала на лугу цветы. Аиду не приносят жертв, у него нет потомства. Согласно Павсанию, Аида почитали лишь в Элиде, где раз в год открывался храм бога, куда разрешалось входить только священнослужителям.

Аид как пространство в недрах земли представляет собой огромную подземную полость. По этому пространству протекают несколько рек (Кокит, Лета, Стикс, Ахеронт, Пирифлегетон); оно делится на обитель блаженных («рай»), своего рода «чистилище» — асфоделиевые луга — и «ад» — Эреб и Тартар. Суд над мертвыми вершат Минос, Эак и Радамант.

АИЙ ЛОКУТИЙ

У римлян голос неизвестного божества, раздавшийся ночью в Риме и предупредивший римлян о нашествии галлов (в 390 или 387 до н. э.). В искупление пренебрежения к его предупреждению диктатор Камилл после победы над галлами воздвиг этому божеству храм.

АЙРАВАТА

У индийцев прародитель слонов. Он вышел из мирового океана во время его пахтанья богами и асурами. Айравата — старший над диггаджи (слонами-хранителями восьми направлений света), а также ездовое животное (вахана) и боевой слон Индры.

АККА ЛАРЕНТИЯ (ЛАРЕНЦИЯ)

В римской традиции жена пастуха Фаустула, кормилица Ромула и Рема, мать двенадцати сыновей, из которых Ромул после смерти одного из братьев составил жреческую коллегию Арвальских братьев.

АЛЬВАР (АЛЬФАР)

В скандинавском фольклоре изначально общее название сверхъестественных существ, принадлежащих наполовину к богам, наполовину — к карликам. Со временем так стали называть демонов, наводящих кошмары и вызывающих удушье у спящих, то есть мар. В Германии это наименование превратилось в слово Alb («альб», или «альп»), откуда позднейшее «эльф».

АЛЬВЫ

У скандинавских племен природные духи. В «Младшей Эдде» сказано, что альвы делятся на светлых и темных. Светлые обитают в Альвхейме. «А темные альвы живут в земле, у них иной облик и совсем иная природа. Светлые альвы обликом своим прекраснее солнца, а темные — чернее смолы». Правит альвами чудесный кузнец Велунд.

В «Старшей Эдде» рассказывается, что Велундазахватил в плен конунг Нидуд, который хотел, чтобы кузнец работал только на него. Велунд долго думал, чем отомстить Нидуду и как сбежать. Он начал потихоньку ковать чудесные крылья. А однажды к нему в кузню заглянули сыновья Нидуда, и случилось вот что:

Сидит он, не спит он,

все молотом бьет —

спешит он выковать

Нидуду оковы.

А Нидуда дети,

два сына, вздумали

взглянуть на казну,

что на острове Севарстед.

У скрыни встали,

ключи спросили, —

алчба их сгубила,

как внутрь заглянули:

множество юные

видят сокровищ,

красного злата,

и украшений.

/Велунд сказал:/

«Еще приходите!

Одни приходите! —

и все это злато

вам же отдам я!

Но только ни слова

ни девам, ни слугам,

да никто не прознал бы,

что вы — у меня».

Скоро брат брату,

один другому,

молвят: «Пойдем-ка

на золото глянем».

Встали у скрыни,

ключи спросили, —

алчба их сгубила,

как внутрь заглянули:

головы разом

отрезал детям,

ноги засунул

под мех кузнечный,

а череп каждого,

кожу содравши,

оправил в серебро,

отправил Нидуду;

из глаз же их выделал

самоцветные камни,

послал их с умыслом

супруге Нидуда,

а зубы каждого

узором выложил,

в две гривны вправил…

После этого Велунд надел чудесные крылья и улетел с острова, на котором его держал Нидуд. А тому осталось лишь сожалеть:

«Худшей вести

мне принесть ты не смог бы —

словес наихудших

не услыхать бы, Велунд!

Где тот, столь высокий,

что с коня тебя ссадит,

где лучший лучник,

что стрелою достанет,

когда ты плаваешь в поднебесье!»

Смеется Велунд,

в воздух взлетает;

Нидуд в печали,

сиднем сидит.

В английском графстве Беркшир есть местечко под названием Вейленд-Смити, то бишь «кузница Велунда». Если, приехав туда, оставить коня и плату за работу, а самому уйти, некоторое время спустя конь окажется подкованным. Утверждают, что подковывает лошадей сам Велунд.

АЛЬСЕИДЫ

У греков нимфы рощ.

АМАЭТОН (АМЕТОН)

В валлийской традиции бог растительности и покровитель сельского хозяйства, сын богини-матери Дон. В «Мабиногион» упоминается, что ему единственному на свете было ведомо, как пахать землю. Любопытно, что в валлийском языке слово «пахарь» (amaethwr), вероятнее всего, восходит к имени этого бога. «Мабиногион» и поэма легендарного барда Талиесина представляет Амаэтона зачинателем Кад Годдеу — Битвы деревьев: он похитил у правителя потустороннего мира Арауна собаку, оленя и птицу, из-за чего Араун пошел войной на богов.

АМЕРТАТ(АМЕРДАД)

В иранской традиции божество из Амеша Спента, олицетворение жизненной силы, бог-покровитель растений.

АМЕША СПЕНТА (АМАХРАСПАНД)

В иранской традиции высшие после Ахура-Мазды божества пантеона. Их шесть: Воху Мана, Аша Вахишта, Хшатра Вайрья, Спента Армайти, Амертат и Хаурватат. Седьмым Бессмертным Святым (как переводится это словосочетание) признается то сам Ахура-Мазда, то Спента Майнью («святой дух»). В «Гатах» об Амеша Спента говорится как о благих качествах Ахура-Мазды; в более поздних текстах эти «аллегории» уже осмысляются как самостоятельные божества. В пехлевийских текстах место Спента Майнью занимает бог Сраоша; кроме того, в ряде сочинений к Амеша Спента причисляются все наиболее значительные язаты — Митра, Анахита, Тира и др.

АМОН (АММОН)

Египетское божество, в фиванском культе — бог-создатель и божество плодородия. В Греции Амона отождествляли с Зевсом. Историческое предание гласит, что к оракулу Зевса-Амона в оазисе Сива в Ливийской пустыне совершил поход Александр Македонский. После этого путешествия Александр официально объявил себя сыном Амона.

АМУР

В римской мифологии божество любви.

АМФИАРАЙ

Греческий предсказатель, участник похода Семерых против Фив. После неудавшегося похода, во время бегства, Амфиарай ушел в землю вместе со своей колесницей. В Элладе его почитали как божество. На месте исчезновения Амфиарая, близ г. Ороп, было воздвигнуто святилище с оракулом.

АНАКТЫ

В греческой традиции демоны-хранители, которых нередко отождествляли с кабирами, куретами и Диоскурами — сыновьями Зевса, участниками похода за Золотым руном. Так, Павсаний говорит: «Жители Амфиссы совершают и тайное служение в честь… Владык (Анактов), как они их называют. Детьми каких богов являются эти Владыки, об этом говорят различно: одни говорят, что это Диоскуры, другие — что это Куреты, те же, кто считает себя в этом деле более знающими, называют их Кабирами». По одному из толкований, анакты — потомки гиганта Анакта, сына Урана и Геи.

АНАНКЕ

У греков божество необходимости, мать мойр. По Платону, между колен Ананке вращается веретено, ось которого есть мировая ось, мойры же время от времени помогают вращению.

АНАХИД

В иранской традиции «позднее» (пехлевийское) имя богини Ардви-Суры Анахиты.

АНГИРАСЫ

У индийцев полубоги, обладавшие чудесными голосами. Ангирасов было семеро, они считались сыновьями неба и богов. В «Ригведе» рассказывается, что ангирасы своим пением освободили коров, спрятанных в пещере демона Валы. В некоторых песнях говорится, что скалу проломил бог Индра, которого иногда называют главнейшим из ангирасов. Кроме того, ангирасы отыскали бога Агни, укрытого в стволе дерева, и сражались на стороне богов с асурами.

АНГРБОДА

У скандинавских племен великанша, в союзе с Локи породившая хтонических чудовищ — волка Фенрира, мирового змея Йормунганда и хозяйку преисподней Хель. Ее имя означает «сулящая горе».

АНГРО-МАЙНЬЮ (АНХРА-МАНЬЮ, АХРИМАН, АРИМАН)

В иранской традиции олицетворение вселенского зла, близнец и противник Ахура-Мазды. В «Гатах» его именуют иносказательно — Дух Зла, ни разу не называя по имени. Более поздние тексты наделяют Ангро-Майнью именем и антропоморфными чертами. «Младшая Авеста» говорит, что он изначально соперничал с Ахура-Маздой и в ответ на всякое благое творение создавал нечто дурное.

Слуги Ангро-Майнью — дэвы, через которых он и совершает всевозможные дурные поступки. Согласно «Бундахишн», после мировой катастрофы, которой завершится история, Ангро-Майнью будет изгнан из пределов мироздания.

У ряда иранских племен существовал культ Ангро-Майнью как верховного божества.

АНДРАСТЕ

Божество британских кельтов, богиня войны и победы, которой бритты, по словам римского историка Диона Кассия, приносили в жертву римских женщин, захваченных во время восстания племени иценов (60 г. н. э.). Возглавляла это восстание царица иценов Боудикка (Боадицея). «И, творя все это /избивая римлянок/ в роще Андаты /Андрасте/, они совершали жертвоприношения, пировали и не знали удержу в увеселениях (именем Андрасте они называли богиню победы, которую чтили особо)».

АНИЛЫ

У индийцев божества ветра. Главный из анилов входит в число васу. Анилы принадлежат к гане божеств, которая подчиняется Ганеше и помогает Шиве.

АНКАМНА

У континентальных кельтов богиня-целительница, которой поклонялись в районе современного германского города Трир и ближайших окрестностей. Из вотивных надписей следует, что эта богиня почиталась и как супруга бога-целителя Марса Ления (или Смертрия). В святилище около Мена обнаружены глиняные статуэтки богини, окруженной собаками и со щенком на руках.

АННА ПЕРЕННА

У римлян богиня наступающего нового года. По Овидию, Анной Перенной звали старуху, кормившую пирогами удалявшихся на священную гору плебеев; последние в благодарность установили ее культ.

АНТЕЙ

В греческой мифологии великан, сын Посейдона и Геи, великан. Антей был непобедим до тех пор, пока соприкасался с матерью-землей. Геракл на пути к саду Гесперид встретил Антея и одолел его, оторвав от земли и задушив в воздухе.

АНУ

У ирландских гэлов богиня-мать, божество плодородия; возможно, она идентична Дану, прародительнице Туата Де Дананн. В графстве Керри расположены два пологих холма, которых до сих пор называются Груди (или Соски) Ану. По замечанию английской исследовательницы Элинор Халл, Ану, быть может, тождественна Аине, фольклорной покровительнице домашнего скота, в честь которой до сих пор разжигают костры в день летнего солнцестояния.

АПАМ НАПАТ

У индийцев ведийское божество, связанное с водой и огнем.

АПАМ-НАПАТ(АБАН)

В иранской традиции божество, связанное с водой и огнем, один из главных богов до-авестийского периода; в «Яшт» он назван создателем человеческого рода. Поздние тексты причисляют его к Амеша Спента.

АПАС

У индийцев ведийские божества, олицетворение космических вод. В этих водах обитает Варуна, повелитель вод, окружающих вселенную.

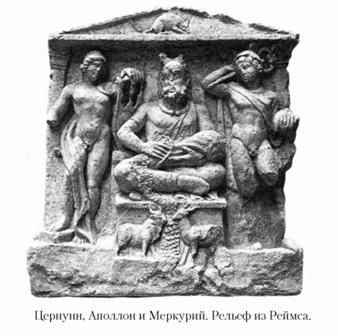

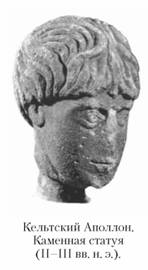

АПОЛЛОН

1. Сын Зевса и Лето, брат Артемиды, олимпийский бог, включивший, по словам А. Ф. Лосева, в свой классический образ архаические и хтонические черты до греческого и малоазийского развития. Аполлон и его сестра Артемида родились на острове Делос. Еще совсем юным Аполлон убил змея Пифона, опустошавшего окрестности Дельф, и основал в Дельфах свое прорицалище, а также учредил в свою честь Пифийские игры. В Троянской войне Аполлон помогал троянцам, и его стрелы девять дней несли в лагерь ахейцев чуму. О помощи Аполлона грекам в войне с персами рассказывает Геродот, причем его военная мощь иногда отождествляется с явлениями природы: Аполлон-солнце посылает на врагов стрелы-лучи. В музыкальном состязании Аполлон победил сатира Марсия и содрал с него кожу.

Аполлон также целитель, защитник от зла и болезней. Позднейшая традиция отождествляла Аполлона с солнцем, отсюда его эпитет — Феб.

Аполлону-прорицателю приписывается основание святилищ в Малой Азии и Италии — в Кларосе, Дидимах, Колофоне. Как прорицатель, он зовется Мойрагетом, то есть «водителем судеб». Он наделил пророческим даром Кассандру, но был отвергнут троянской царевной и сделал так, что ее пророчества не пользовались доверием у людей.

У схолиаста к тексту Гомера приводится миф о том, что Гера, Посейдон и Аполлон (по «Илиаде» вместо Аполлона в заговоре участвовала Афина) устроили заговор против Зевса. После раскрытия заговора Аполлон и Посейдон в образе смертных служили у троянского царя Лаомедонта и возвели стены Трои. Когда Аполлон перебил киклопов, то в наказание был послан служить пастухом к царю Адмету в Фессалию, где приумножил его стада и вместе с Гераклом спас от смерти жену царя Алкесту.

Аполлон — музыкант, кифару он получил от Гермеса в обмен на коров, покровитель певцов и музыкантов, Мусагет — водитель муз.

«На стадии олимпийской или героической мифологии в этом мрачном божестве, с его властью над жизнью и смертью, выделяется определенное устойчивое начало, из которого вырастает сильная гармоническая личность великого бога эпохи патриархата. Он помогает людям, научает их мудрости и искусствам, строит им города, охраняет от врагов, вместе с Афиной выступает защитником отцовского права» (А. Ф. Лосев).

Культ Аполлона был распространен в Греции повсеместно, храмы в его честь существовали на Делосе, в Дидимах, Кларосе, Абах, на Пелопоннесе и в других местах, но главным центром почитания Аполлона был Дельфийский храм с оракулом. Из греческих колоний в Италии культ Аполлона проник в Рим, где этот бог занял одно из первых мест в религии и мифологии; император Август объявил Аполлона своим патроном и учредил в честь него вековые игры.

2. Греко-римский бог Аполлон был воспринят кельтами и включен в кельтский пантеон как бог солнца и врачевания. Особенно много святилищ Аполлона находилось в Галлии, причем считалось, что это божество способно отнимать и возвращать как свет (солнца), так и зрение. В святилище Мовьер поклонялись Аполлону Атепомарию; второе имя бога принято переводить как «Великий конник» или «владелец огромного коня», а лошадь у кельтов считалась солярным символом (сохранились, в частности, изображения лошади, стоящей на спине великана, что трактуется как аналог широко известного солнечного колеса). В Галлии, Северной Италии и Северной Австрии почитался Аполлон Беленус; римский поэт Авсоний упоминал о святилищах Беленуса в Аквитании, Тертуллиан говорил о культе Беленуса в Норийских Альпах, а Геродиан утверждал, что Аполлону Беленусу поклонялись в Аквилее (Северная Италия). Этому богу посвящались глиняные статуэтки младенцев — видимо, в надежде получить исцеление для последних, — а также статуэтки лошадей. Аполлону Куномагу («повелителю собак») был посвящен храм в Неттлтоне, графство Уилтшир. Аполлона Граннуса упоминал, в частности, Дион Кассий, сообщавший, что император Каракалла не смог обрести исцеление в храмах Граннуса, Асклепия и Сераписа. Этого бога называли Фебом, как и его классического «прототипа», и изображали на солнечной колеснице. Под его покровительством находилось множество целебных источников — от Бретани до Венгрии (и даже в Швеции был найден горшок с посвящением Аполлону Граннусу). В Бургундии Граннуса знали как Аполлона Моритасга, или «повелевающего морем», и как Аполлона Виндонния, или «дарующего ясный свет». Наконец, известен из надписей и Аполлон Виротутис — «благодетель рода человеческого».

АПСАРЫ (АПСАРАС)

У индийцев полубогини, обитающие в основном на небе, но также населяющие реки, горы и т. д. Согласно ведам, апсары могут насылать на людей любовное безумие, но покровительствуют людям азартным, особенно — любителям игры в кости. Это оборотни, способные принимать любой облик, однако чаще всего они являются в обличье прекрасных женщин в богатых одеждах, убранных драгоценностями и цветами. Апсары — небесные танцовщицы, позднее — куртизанки: боги нередко подсылают их к демонам-асурам или к аскетам, которых нужно соблазнить, иначе подвижничество сделает тех равными богам. По «Рамаяне», апсары возникли на заре мироздания, при пахтанье мирового океана. Их насчитывается от нескольких десятков до сотен тысяч. Они — жены или возлюбленные гандхарвов.

Ардви-СурА АНАХИТА (ХАРАХВАТИ)

В иранской традиции божество мировой реки, богиня плодородия, любви и красоты. Заратуштра отвергал поклонение Ардви-Суре, но культ этой богини продолжал существовать и в зороастрийскую эпоху, и после нее. В «Младшей Авесте» Ардви-Сура упоминается и как покровительница героев и царей, а позже ей начинают поклоняться и как богине войны.

Греки отождествляли Ардви-Суру с Деметрой, Кибелой и другими богинями плодородия. По замечанию И. В. Рака, Ардви-Сура «во все эпохи — единственное иранское божество, которое описывается в человекоподобном облике».

АРДУИННА

У континентальных кельтов богиня-охотница, покровительница растительного и животного мира, защитница одновременно охотников и охотничьей добычи (прежде всего, кабанов). Статуэтки часто изображают Ардуинну восседающей на кабане.

Кроме того, эта богиня считалась покровительницей Арденнского леса и дала ему свое имя. Римляне отождествляли Ардуинну с Дианой.

АРЕС (АРЕЙ)

АРЕС (АРЕЙ)

Греческий бог войны, коварной и вероломной, в отличие от Афины — богини войны честной и справедливой. Мифы об Аресе свидетельствуют о его негреческом, фракийском происхождении. Спутницами Ареса были богиня раздора Эрида и кровожадная Энио. Гера породила Ареса без участия Зевса (и в пику последнему) от прикосновения к волшебному цветку. В олимпийской мифологии Арес считался сыном Зевса и обитал на Олимпе. У Гомера Зевс называет Ареса самым ненавистным из богов; не будь Арес его сыном, он отправил бы его в тартар, даже глубже всех потомков Урана. О любви Ареса к Афродите и нарушении Афродитой супружеской верности часто упоминается в античной литературе и даже называются дети от этой связи: Эрос и Антерос, Деймос («ужас»), Фобос («страх») и Гармония.

В Риме Арес отождествлялся с италийским богом Марсом; в искусстве и литературе позднего времени он известен преимущественно под именем Марс.

АРИАНРОД

В валлийской традиции дочь богини-матери Дон, сестра Гвидиона, покровительница поэтической мудрости и богиня потустороннего мира. В «Мабиногион», где божественные персонажи представлены в образах эпических героев, рассказывается о том, как девственница Арианрод нанялась в услужение к своему дяде Мату ап Матонви, но, переступив через его посох (своего рода иницация), родила двух сыновей — бога моря Дилана и Ллеу Ллау Гивса.

Некоторые исследователи полагают, что именно Арианрод обязана своим «происхождением» фольклорная Арганта — персонаж романов и преданий о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, правительница чудесного острова Аваллон.

АРМАЙТИ (СПЕНТА АРМАЙТИ)

В иранской традиции одно из божеств Амеша Спента, богиня-покровительница земли. В «Гатах» она выступает как олицетворение мирного оседлого образа жизни. В манихейском учение Армайти приобрела «титул» Мать Жизни.

АРТЕМИДА

Греческая богиня охоты, дочь Зевса и Лето, сестра-близнец Аполлона. Она вооружена луком, ее сопровождает свора собак. У Артемиды решительный характер, она строго следит за исполнением издавна установленных обычаев, упорядочивающих животный и растительный мир. Так, она потребовала себе в жертву Ифигению, дочь Агамемнона, за то, что он убил священную лань и похвалялся, что даже сама богиня не сумела бы так метко ее убить. Впрочем, скрыто от людей Артемида унесла Ифигению с жертвенника (заменив ее ланью) в Тавриду, где та стала жрицей богини. Артемиде Таврической приносили человеческие жертвы, о чем свидетельствует история Ореста, чуть не погибшего от руки своей сестры Ифигении, жрицы Артемиды.

Древнейшая Артемида — не только охотница, но и медведица. В Аттике (в Бравроне) жрицы Артемиды Бравронии надевали в ритуальном танце медвежьи шкуры и назывались медведицами. В Малой Азии, в знаменитом Эфесском храме, почиталось изображение Артемиды многогрудой.

Классическая Артемида — девственница и защитница целомудрия. Она покровительствует Ипполиту, презирающему любовь. Перед свадьбой Артемиде, согласно обычаю, приносилась искупительная жертва. Царю Адмету, забывшему об этом обычае, она наполнила брачные покои змеями. Юный охотник Актеон, нечаянно подсмотревший омовение богини, был превращен в оленя и растерзан псами.

Древнее представление об Артемиде связано с ее лунной природой, отсюда ее близость к колдовским чарам богини луны Селены и богини Гекаты, с которой она иногда сближается. Поздняя героическая мифология знает Артемидулуну, тайно влюбленную в красавца Эндимиона. В героической мифологии Артемида — участница гигантомахии. В Троянской войне она вместе с Аполлоном воюет на стороне троянцев. Благодаря ее хитрости погибли братья-великаны Алоады, пытавшиеся нарушить мировой порядок. Похвалявшаяся перед богами своим многочисленным потомством Ниоба потеряла 12 детей, также убитых Аполлоном и Артемидой.

В римской мифологии Артемида под именем Дианы считалась олицетворением Луны.

АРТИО

У континентальных кельтов богиня-покровительница животных, прежде всего медведей, также богиня изобилия и плодородия: бронзовая статуэтка из Мури изображает богиню сидящей с корзиной плодов на коленях и предлагающей эти плоды медведю.

АРШТАТ

АРШТАТ

В иранской традиции богиня правды и справедливости, охраняющая и «усиливающая» мир.

АРЬЯМАН

У индийцев ведийское божество класса адитьев, весьма абстрактное по своим функциям.

В иранской традиции Арьяман (Айрьяман) — бог-покровитель племени, олицетворение преимуществ оседлого образа жизни, бог-целитель, спутник Митры.

АСКЛЕПИЙ

Греческий бог врачевания, сын Аполлона и нимфы Корониды, которую Аполлон убил за измену. Когда тело Корониды сжигали на погребальном костре, Аполлон вынул из ее чрева младенца Асклепия и принес его на воспитание мудрому кентавру Хирону. Повзрослев, Асклепий стал воскрешать мертвых; за это разгневанный Зевс поразил его перуном. Сыновьями Асклепия были Подалирий и Махаон, среди дочерей — Гигиея и Панакея.

Культ Асклепия был особенно популярен в Эпидавре, куда стекались за исцелением со всех концов Греции. Непременным атрибутом Асклепия была змея, получавшая в храме этого бога жертвенные приношения. На острове Кос находилось известное святилище Асклепия, врачи острова Кос считались потомками Асклепия и назывались Асклепиадами.

В римской мифологии Асклепий именуется Эскулапом; его культ был введен в Риме в начале III в. до н. э.; на одном из островов Тибра, где была выпущена привезенная из Эпидавра змея, был основан храм бога.

АСМАН

В иранской традиции божество неба, Отец-Небо, составляющий пару с Матерью-Землей Зам.

АСТАРТА

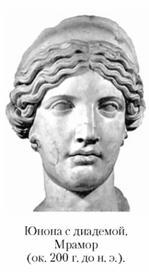

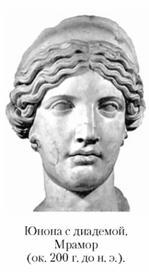

В западносемитской мифологии богиня любви и плодородия и богиня-воительница. В Древнем Египте Астарта, наряду с некоторыми другими переднеазиатскими божествами, вошла в пантеон и иногда отождествлялась с Сехмет. Она воспринималась как владычица коней и колесниц, богиня сражений и, вероятно, связывалась с морем и водной стихией; считалась и богиней-целительницей. В эллинистический период Астарта отождествлялась с греческой Афродитой и римской Юноной.

АСУРЫ

У индийцев божества, обладающие колдовской силой; по этой причине «Ригведа» причисляет к асурам адитьев и даже Индру и Агни. В «Атхарваведе» асурами уже называются только демоны. Асуры возникли из дыхания Брахмы (или же из его брюшной полости). На небесах у асуров было три града — железный, серебряный и золотой; кроме того, у них были города и под землей. Все три небесных града асуров испепелил бог Рудра, а самих асуров он низверг на землю.

В буддийской мифологии асуры — существа, образующие один из шести разделов сансары (мирского бытия). Некогда они обитали на небе, но были изгнаны. Ныне они обитают в пещере священной горы Меру и ведут с богами непрерывные войны, в которых постоянно терпят поражения.

По замечанию А. Н. Афанасьева, «индийским асурам, которых разит и гонит в глубокие подземелья могучий Индра, вполне соответствуют греческие титаны, существа подземные, враждебные Зевсу и олимпийским богам».

АСЫ И ВАНЫ

Два племени скандинавских богов, враждовавшие друг с другом. Эта вражда стала причиной первой в мире войны. После заключения перемирия ас Хенир был отдан заложником ванам, а ваны Ньерд, Фрейр и Фрейя перешли заложниками к асам.

Кроме верховного бога Одина, а также Тора и Тюра, согласно «Эддам», к асам принадлежат Хеймдалль, Браги, Хед, Видар, Хенир, Улль, Форсети, Локи, Вали и Бальдр. «Младшая Эдда» перечисляет и богинь, или асинь: это Фригг, Сага, Эйр, Гевьон, Фулла, Сьевн, Ловн, Вар, Вер, Сюн, Хлин, Снотра, Гна, Соль, Биль, Йорд и Ринд. По своим «сферам влияния» асы и асиньи распределяются следующим образом:

Один — верховный бог, божество неба, покровитель воинской доблести, бог мудрости и священного знания;

Тор — сын Одина, бог грома и молнии, бури и плодородия, защитник богов и людей;

Тюр — бог неба, войны и воинских правил;

Хеймдалль — страж богов, а также (в ипостаси Рига) родоначальник трех людских сословий — конунгов, крестьян и рабов;

Браги — сын Одина, бог скальдического искусства;

Хед — сын Одина, слепой бог, убийца своего брата Бальдра;

Видар — сын Одина, «молчаливый бог», божество войны;

Хенир — брат и спутник Одина, вместе с которым он оживил первых людей;

Улль — бог охоты и стрельбы из лука;

Форсети — сын Бальдра, бог справедливости и правосудия;

Локи — бог хитрости и коварства;

Вали — сын Одина, бог-мститель;

Бальдр — сын Одина, «светлый бог», божество плодородия, мира и красоты; Велунд — божественный кузнец, бог-покровитель путников;

Фригг — супруга Одина, богиня-покровительница брака и супружеской верности;

Сага — вероятно, богиня прорицания;

Эйр — богиня врачевания;

Гевьон — богиня целомудрия;

Фулла — богиня изобилия, покровительница девственности;

Сьевн — богиня любви;

Ловн — богиня любви и милосердия;

Вар — богиня верности и любовных клятв;

Вер — богиня знания;

Сюн — богиня-хранительница;

Хлин — богиня-покровительница;

Снотра — богиня сдержанности, рассудительности;

Гна — богиня-вестница;

Соль — богиня солнца;

Биль — богиня луны;

Йорд (Фьергюн) — богиня земли, мать Тора;

Ринд — мать Вали.

Кроме того, в числе богов иногда упоминаются морской великан Эгир и его супруга Ран — владычица морей; Скади — богиня-лыжница, покровительница охоты; сыновья Тора Магни и Моди; Сив — супруга Тора, богиня с золотыми волосами; Идунн — супруга Браги, хранительница молодильных яблок; Нанна — супруга Бальдра; Сигюн — супруга Локи; Хермод — брат Бальдра; Вили и Be — братья Одина; Од — супруг Фрейи, вероятно, ипостась Одина.

АТА

Греческая богиня помрачения ума, дочь Зевса. При рождении Геракла Ата помрачила ум Зевса. Разгневанный Зевс сбросил Ату с неба, и с тех пор она причиняет бедствия людям.

ATАР

В иранской традиции олицетворение огня как космической стихии. В «Гатах» говорится, что из Атара состоит «тело» Ахура-Мазды. В «Младшей Авесте» Атар выступает уже как самостоятельное божество, имеющее пять ипостасей: Вохуфрьяна в телах людей и животных, Урвазишта в растениях, Берсизава в свете солнца перед ликом верховного божества, Вазишта в молнии и Спеништа в наземном огне. Именно поклонение Атару, засвидетельствованное у иранцев античными авторами, привело к тому, что зороастрийцев стали считать огнепоклонниками.

АТАРГАТИС

В западносемитской мифологии богиня плодородия и благополучия, одна из наиболее почитаемых в эллинистическо-римское время богинь арамейского пантеона. Отождествлялась с Афродитой. В Пальмире Атаргатис считалась богиней — покровительницей города. Атаргатис посвящен трактат Лукиана «О Сирийской богине», откуда происходит ее греко-римское именование «Сирийская богиня».

АТВЬЯ (АТВЙА)

В иранской традиции водное божество, возможно, бог дождя.

АТЛАНТ

В греческой традиции титан, сын Иапета и брат Прометея. После поражения титанов в титаномахии Атлант в наказание поддерживал на крайнем западе вблизи сада Гесперид небесный свод. По мифу, Геракл добыл золотые яблоки Гесперид с помощью Атланта, переложившего на Геракла свою ношу. По другому мифу, Персей превратил Атланта в скалу, показав ему голову Горгоны; отсюда представление об Атланте — горе в Африке.

Дочери Атланта — Геспериды и Плеяды.

АТМАН

В упанишадах индивидуальное бытие, «душа», как в личном, так и в универсальном планах. В философии Атман — всеобщая основа и первопричина, не имеющая каких-либо конкретных характеристик. Атман неразрывно связан с Брахманом; их почитание и постижение их тождества составляет одну из основных заповедей индуизма.

АТТИС

Бог фригийского происхождения, связанный с культом Великой Матери богов Кибелы. Подробный рассказ об Аттисе содержится у Павсания: Аттис — сын некоего фригийца, неспособный с юности к деторождению. В честь матери богов он учредил в Лидии священные празднества, но был убит кабаном, посланным Зевсом. По другому преданию, Аттис — сын двуполого божества Агдитис. Сама Агдитис влюбилась в своего сына, мешая бракосочетанию Аттиса с царской дочерью. Аттис впал в безумие и оскопил себя. По просьбе Агдитис из крови Аттиса выросли весенние цветы и деревья.

Культ Аттиса был широко распространен в эллинистическом мире, а в 204 до н. э. проник в Рим вместе с культом Великой Матери. По Овидию, Аттис — любимец Кибелы, страж ее храма, который нарушил обет безбрачия, увлекшись нимфой. Кибела наслала на Аттиса безумие, и тот оскопил себя.

АУДУМЛА

У скандинавских племен божественная корова, возникшая из инея, который наполнял мировую бездну Гинунгагап. Молоком Аудумлы был вскормлен первый инеистый великан — Имир, из тела которого позднее боги сотворили мир.

АФИНА

Греческая богиня мудрости и справедливой войны, дочь Зевса и Метиды. По Гесиоду и Аполлодору, Зевс, зная от Геи и Урана о том, что сын от Метиды лишит его власти, проглотил свою беременную супругу, а затем при помощи Гефеста, расколовшего ему голову топором, сам произвел на свет Афину, которая появилась из его головы в полном боевом вооружении и с воинственным кличем. Постепенно материнство Метиды приняло символический характер, так что Афина стала считаться порождением одного Зевса.

Афина — покровительница змей; в храме богини в Афинах, по сообщению Геродота, обитала огромная змея — страж акрополя и олицетворение мудрости. Среди непременных атрибутов Афины эгида — щит из козьей шкуры с головой змеевласой Медузы, который обладает огромной магической силой, устрашает богов и людей. Священным деревом Афины была маслина.

Афина участвовала в титаномахии и гигантомахии. Она лишила зрения юного Тиресия, когда тот случайно увидел ее омовение, но взамен наделила юношу пророческим даром. Классическая Афина покровительствовала героям, защищала общественный порядок и т. п. Любимцем Афины был Одиссей. Она — главная защитница греков-ахейцев и постоянный враг троянцев.

Кроме того, Афина — покровительница ремесел. Она помогает гончарам, ткачихам, рукодельницам, строителю корабля аргонавтов.

Культ Афины был распространен по всей материковой и островной Греции, но особенно богиня почиталась в Аттике (название города Афины греки связывали с именем богини — покровительницы города). Всеобщий характер носил праздник великих Панафиней, основателем которых считался Эрихтоний, а преобразователем — Тесей. На Панафинеях приносились жертвы Афине и происходила передача пеплоса богини, на котором изображались ее подвиги в гигантомахии.

В Риме Афина отождествлялась с Минервой.

АФРОДИТА

Греческая богиня любви и красоты, дочь Зевса и Дионы (или родилась из крови оскопленного Кроносом Урана, которая попала в море и образовала пену). Афродита представлялась как богиня плодородия, вечной весны и жизни, прославлялась как дарующая земле изобилие, спутница и добрая помощница в плавании, богиня браков и даже родов, а также «детопитательница». Любовной власти Афродиты подчинены боги и люди. Ей неподвластны только Афина, Артемида и Гестия.

Афродита также считалась богиней гетер. Среди олимпийских богов Афродита — игривое божество любви, супруга бога-кузнеца Гефеста. Любви Афродиты домогались Посейдон и Арес. Сыном Афродиты от Гермеса считался Гермафродит.

Как и другие олимпийские боги, Афродита покровительствовала героям, но это покровительство распространялось только на сферу любви. Она обещала Парису любовь Елены, пыталась вынести из битвы троянского героя Энея — своего сына от возлюбленного Анхиса и т. д.

В «Одиссее» рассказывается любовная история Афродиты и Ареса: во время свидания их хитроумно приковал не видимыми глазу сетями к ложу Гефест, и в таком виде они предстали перед смеющимися богами, которые сами не прочь были бы занять место Ареса. Освобожденные Гефестом по просьбе Посейдона любовники немедленно расстались. Арес умчался во Фракию, а Афродита на Крит в Пафос, где ее искупали и натерли нетленным маслом хариты.

Атрибут Афродиты — пояс, который она передала Гере, чтобы соблазнить Зевса. В этом поясе заключены любовь, желание, слова обольщения, «в нем заключается все».

Платон в «Пире» противопоставил Афродиту Уранию («небесную») Афродите Пандемос («всенародной»).

Геродот сообщает о почитании Афродиты Урании в Сирии, в Персии, у арабов и даже скифов. Павсаний упоминает храм Афродиты Урании в Афинах. Храм Урании на острове Кифера считался у эллинов самым древним и самым священным; статуя самой богини была деревянной и изображала богиню вооруженной.

Многочисленные святилища Афродиты имелись в других областях Греции и на островах. Особенно почиталась Афродита в Малой Азии (в Эфесе, Абидосе) и в Сирии (в Библе).

В Риме Афродита почиталась под именем Венеры и считалась прародительницей римлян через своего сына — троянца Энея, отца Юла — легендарного предка рода Юлиев, к которому принадлежал Юлий Цезарь.

АХИБУДХНЬЯ

У индийцев ведийское божество змеиной природы, возможно, связанное с Вритрой.

АХИЛЛ (АХИЛЛЕС)

В греческой традиции один из величайших героев Троянской войны, сын царя мирмидонян Пелея и морской богини Фетиды. Стремясь сделать своего сына неуязвимым и таким образом дать ему бессмертие, Фетида купала Ахилла в водах подземной реки Стикс, и только пятка, за которую она его держала, осталась уязвимой (отсюда выражение «ахиллесова пята»). Позднее Ахилла воспитывал мудрый кентавр Хирон.

Ахилл прославился уже в первые годы Троянской войны, когда греки, после неудачных попыток взять Трою штурмом, стали разорять окрестности города и совершать многочисленные экспедиции против соседних городов Малой Азии и близлежащих островов.

По Гомеру, Ахилл принял участие в войне, предпочитая героическую долю долгой, но бесславной жизни. «Илиада» рассказывает о гневе Ахилла на Агамемнона и об отказе Ахилла помогать ахейцам. Лишь когда троянское войско подступило к ахейским кораблям и троянский герой Гектор поджег один из них, Ахилл разрешил своему другу Патроклу, облачившись в его доспехи, вступить в бой, чтобы отогнать троянцев. Конец гневу Ахилла положило известие о гибели Патрокла от руки Гектора. В решающем поединке с Гектором Ахилл одержал победу, предвещавшую, однако, его собственную гибель: ворвался в Трою и у Скейских ворот погиб от двух стрел Париса, направляемых рукой Аполлона: первая стрела, попав в пяту, лишила Ахилла возможности устремиться на противника, и Парис сразил его второй стрелой в грудь.

Душа Ахилла была перенесена на остров Левка, где герой продолжал жить жизнью блаженных.

Как место культа почитался могильный курган Ахилла и Патрокла у мыса Сигей. Александр Македонский и римский император Каракалла устраивали здесь погребальные игры.

АХУРА-МАЗДА (АХУРАМАЗДА, АУРАМАЗДА, ОРМАЗД, ОРМУЗД)

В иранской традиции верховное божество пантеона, олицетворение вселенского Добра, противопоставленного злу, которое воплощено в Ангро-Майнью, творец мироздания и прародитель всего сущего. Согласно учению Заратуштры, Ахура-Мазда — единственный несотворенный и предвечный бог, все прочие божества, как и мир в целом, произошли из него.

Греки, несмотря на всю абстрактность образа Ахура-Мазды, отождествляли этого бога с Зевсом.

АХУРЫ

В иранской традиции благие божества, противопоставляемые дэвам. Это противопоставление восходит к эпохе индоиранской общности, что подтверждается наличием пары «асуры — дева» в индийской мифологии. Первоначально к ахурам причислялись Митра, Апам-Напат и Ахура-Мазда, однако позднее это слово сделалось синонимом обозначения «язаты».

АША ВАХИШТА

В иранской традиции божество из Амеша Спента, олицетворение благих деяний Ахура-Мазды, в «Младшей Авесте» — бог-хранитель огня и праведности.

АШВИНЫ

У индийцев божественные близнецы, принадлежащие к числу небесных богов. За день Ашвины объезжают вселенную и прогоняют тьму. Они исцеляют, возвращают к жизни умерших, излечивают слепых и хромых.

Ашвины — древние, но вечно юные боги, сильные и прекрасные. В «Махабхарате» рассказывается о том, как они помогли богу Индре победить асуру Намучи. Ашвины вообще очень часто выручают из беды как богов, так и смертных.

АШИ

В иранской традиции богиня удачи и изобилия, покровительница царей и героев. Греки отождествляли Аши с богиней удачи Тихе.

АЭРИКУРА (ХЕРЕКУРА)

У континентальных кельтов и соседствовавших с ними германских племен богиня плодородия, подательница жизни, покровительница умерших в потустороннем мире. На каменной плите из Каннштадта она изображена с корзиной плодов; на другом изображении (Зальцбах) рядом с богиней стоит Диспатер (божество, «позаимствованное» кельтами у римлян), который держит в руках «свиток жизни».

Б

БААЛШАМЕМ

В западносемитской мифологии бог — владыка неба и бог солнца. Филон Библский приводит финикийское предание о том, как Кронос (Эл) принес в жертву Урану (Баалшамему) своего сына. В эллинистическую эпоху Баалшамем отождествлялся с Зевсом и Юпитером.

БАГА

В иранской традиции общее наименование благих божеств. Ср. индийские «бхага» и «бхагават».

БАДБ

У ирландских гэлов богиня войны, входящая в триаду Бадб — Маха — Морриган. На поле битвы она чаще всего появлялась в облике ворона. Все ирландские богини войны отличались склонностью провоцировать сражения, своими криками они возбуждали боевой дух воинов и питались их яростью и кровью. Появление Бадб (и других богинь войны) сулило скорые несчастья — к примеру, именно как предвестница бед она выступает в ирландском предании «Разрушение дома Да Дерга». В фольклоре Бадб «трансформировалась» в бан-ши — предвестницу невзгод и смерти.

Согласно преданиям так называемого уладского цикла, Бадб была тесно связана с величайшим героем Ирландии Кухулином. Богиня покровительствовала Кухулину и неоднократно приходила ему на помощь. Накануне его гибели она разбила колесницу воина, чтобы помешать ему отправиться на роковой поединок, а через три дня после его смерти пролетела над ним в обличье ворона, и то обстоятельство, что Кухулин не замахнулся на нее, окончательно убедило всех в его гибели.

БАЛАРАМА

У индийцев старший брат Кришны, аватара Вишну (или змея Шеши, на котором возлежит Вишну). После гибели ядавов, племени Кришны, Баларама умер, сидя на берегу моря. Из его рта выполз белый змей Шеша.

БАЛОР

У ирландских гэлов предводитель фоморов, божественного племени, враждовавшего с Туата Де Дананн, дед бога Луга. Он носил прозвище «Балор с Губительным Глазом», поскольку, как гласит предание «Битва при Маг Туиред», «дурной глаз был у Балора и открывался только на поле брани, когда четверо воинов поднимали его веко проходившей сквозь него гладкой палкой». Балору было предсказано, что он погибнет от руки собственного внука, поэтому он заточил свою дочь Эйтне в пещере на острове Тори. Киан, один из Туата Де Дананн, проник на остров и обольстил Эйтне, которая по прошествии времени родила тройняшек; Балор приказал бросить младенцев в море, однако один из них выжил — это был Луг. Впоследствии, когда Туата Де Дананн сошлись с фоморами в битве при Маг Туиред, Луг исполнил пророчество, убив деда: «Тогда сошлись в битве Луг и Балор с Губительным Глазом… Когда же подняли веко Балора, метнул Луг камень из пращи и вышиб глаз через голову наружу… Пал этот глаз на фоморов, и трижды девять из них полегли рядом…»

По замечанию английской исследовательницы Миранды Грин, Балор олицетворяет «силу зла, которую возможно нейтрализовать только солнечным сиянием, воплощенном в Луге». В валлийской традиции Балору соответствует великан Исбададден, персонаж мабиноги «Киллох и Оллвен».

БАЛЬДР

У скандинавских племен юный светлый бог, сын Одина и Фригг, брат Хермода и Хеда и супруг Нанны. Был убит стрелой из омелы, которую выпустил слепой Хед, подстрекаемый Локи. Смерть Бальдра служит своего рода «предвестием» Рагнарек — конца света в скандинавской мифологии. Имя «Бальдр» переводится как «господин».

БАНБА

У ирландских гэлов богиня-эпоним Ирландии. Как сказано в «Книге захватов Ирландии», когда Сыновья Миля (подробнее см. Туата Де Дананн) высадились на побережье острова, Банба вышла им навстречу и попросила назвать остров ее именем:

«Потом отправились они дальше и оказались на горе, что над озером Лох Дергдерк. Там заговорили Сыновья Миля с Банбой. Может статься, что было это у Слиаб Мис, но так или иначе, вот что сказала она:

— Если пришли вы завладеть Ирландией и воистину такова ваша воля, то не с добрым знамением идете.

Вот уж нет! — сказал на это филид Аморген Глуингел.

Исполните мою просьбу! — сказала Банба.

В чем же она? — спросили Сыновья Миля.

Пусть называют этот остров моим именем! — ответила Банба.

Как же тебя зовут? — спросили они.

Банба, — ответила та.

— Пусть наречется этот остров именем Банба, — сказал Аморген Глуингел.

Сказано еще в Книге Друим Снехта, что спросил ее Аморген, от кого она родом.

— Я из потомства Адама, — ответила женщина.

От кого же из сыновей Ноя ведешь ты свой род? — спросил Аморген.

Я старше Ноя, — ответила Банба, — и вот на этой горе была я во времена Потопа».[147]

По другим преданиям, Банба была матерью Кессаир, первой правительницы Ирландии, чародейки, приплывшей на остров с пятьюдесятью женщинами и тремя мужчинами еще до Потопа.

БАХУС

Латинская форма имени «Вакх» (одного из имен Диониса).

БЕЛАТУКАДРОС

Божество британских кельтов, которого римляне отождествляли с Марсом. Вотивные надписи, обнаруженные при раскопках у Вала Адриана, обращены как к Белатукадросу, так и к Марсу Белатукадросу. Очевидно, этот бог был божеством войны; изображался он рогатым и с топором либо мечом в руках.

БЕЛЕНУС (БЕЛ, БЕЛИ, БИЛЕ)

Божество света, следы поклонения которому зафиксированы и у континентальных кельтов (Аполлон Беленус), и у валлийцев (Бел, Бели), и у ирландских гэлов (Биле). В ирландской традиции он считался супругом богини-матери Дану, у валлийцев — супругом Дон. Предполагается, что именно этот бог выведен в «Мабиногион» как легендарный король Бели Маур; хронист Генрих Хантингдонский называл Бели братом короля Кунобелина (шекспировского Цимбелина).

С Беленусом-Биле связан один из главных календарных праздников кельтов — Белтейн (Белтан), отмечаемый в ночь с 30 апреля на 1 мая и знаменующий наступление «светлого времени», когда в мир после зимней «смерти» возвращается плодородие. В Белтейн принято разводить костры, пламя которых представляет собой жертвоприношение Беленусу-Биле.

БЕЛИСАМА

У континентальных кельтов богиня плодородия, ипостась Великой матери, покровительница ремесел, супруга Беленуса. Римляне, как следует из вотивных надписей, найденных в Британии, отождествляли эту богиню с Минервой. Кроме того, в кельтской традиции Белисама — одно из имен богини Бригит.

БЕЛЛЕРОФОНТ

В греческой традиции один из героев старшего поколения, сын коринфского царя (или бога Посейдона), внук Сисифа.

По приказу царя Иобата, у которого находился в услужении, Беллерофонт совершил множество подвигов: верхом на крылатом коне Пегасе он победил Химеру, одолел амазонок и т. д. Но впоследствии, по Гомеру, Беллерофонт утратил расположение богов, и его постигло безумие. Причиной этого считалось высокомерие героя, решившего на Пегасе достигнуть вершины Олимпа. Зевс наслал на коня овода, Пегас взбесился и сбросил седока на землю. Хромой и слепой, Беллерофонт скитался без дома до самой смерти.

Культ Беллерофонта был распространен в Ликии и Коринфе, затем по всей Греции.

БЕЛЛОНА

В римской мифологии богиня войны, иногда мать (сестра, кормилица) Марса и богиня подземного мира. Со времени войны 458 до н. э. ей был посвящен храм, возле которого проходила церемония объявления войны: глава коллегии жрецов-фециалов бросал копье на участок, символизировавший вражескую землю. С I в. до н. э. Беллону стали отождествлять с каппадокийской богиней Ма, и культ ее принял оргиастический характер. Жрецы Беллоны (беллонарии) носили черное одеяние и колпаки, имели в качестве атрибутов двойные секиры.

БЕЛЬТОРН

У скандинавских племен инеистый великан, обладатель «космической мудрости», дед Одина по матери. Согласно мифу, после того как Один семь дней провисел на ясене Иггдрасиль, он получил от Бельторна магические руны.

БЕНДИДА

Фракийское божество природы, которое в Греции отождествляли с Артемидой.

БЕРГЕЛЬМИР

У скандинавских племен инеистый великан, внук Имира, спасшийся в погребальной ладье от потопа, когда кровь из расчлененного тела Имира затопила мироздание. Бергельмир стал родоначальником нового поколения великанов, получивших имя йотунов, или турсов.

БИЛЬ

У скандинавских племен олицетворение месяца. «Младшая Эдда» связывает с Биль такое предание: «Месяц управляет ходом звезд, и ему подчиняются новолуние и полнолуние. Он взял с земли двух детей, Биля и Хьюки, в то время как они шли от источника Бюргир и несли на плечах коромысло Симуль с ведром Сэг. Имя отца их — Видфинн. Дети всегда следуют за месяцем, и это видно с земли».

Имена означают следующее: Биль — «месяц на ущербе», Хьюки — «молодой месяц», Сэг — «море», Симуль — «лунный луч».

БОАНН

У ирландских гэлов богиня реки Бойн, возлюбленная Дагды и мать Оэнгуса. По преданию, Дагда, сойдясь с Боанн, устроил так, чтобы день растянулся на девять месяцев; по истечении этого срока солнце наконец зашло и родился Оэнгус.

БОДБ ДЕРГ

У ирландских гэлов божество потустороннего мира, сын Дагды, правитель сидов южного королевства — Мунстера. По преданию, он помог Оэнгусу отыскать деву-лебедь, в которую тот был влюблен.

БОНА ДЕА (ДОБРАЯ БОГИНЯ)

В римской мифологии богиня-мать, имя которой было табуировано. Празднества в честь богини справлялись в ее храме на Авентине. В священнодействиях участвовали весталки и замужние женщины, присутствие мужчин исключалось. По схолиям к «Энеиде», Бона Деа была связана с лесом, растительностью, особенно целебными травами, и магией. Этой богине посвящались рощи, часовни с очагами, зеркала как орудия колдовства. Изображалась с рогом изобилия и змеями.

БОР

У скандинавских племен сын первого человека Бури, отец богов Одина, Вили и Ве. Дословно «рожденный».

БОРВО (БОРМО, БОРМАН)

У континентальных кельтов бог врачевания, покровитель целебных источников. Его святилища обнаружены на территории современных Франции и Испании — в долинах Луары и Роны, в Альпах, в Галисии и в Провансе. Этого бога изображали с сосудом, наполненным водой, с кошельком и с корзиной плодов, из чего следует, что ему поклонялись также как подателю изобилия и божеству плодородия.

Во многих святилищах приносились жертвы Борво и его супруге Бормане (или Дамоне).

БОРЕЙ

В греческой мифологии бог северного ветра, сын Астрея (звездного неба) и Эос (утренней зари), брат Зефира и Нота. Изображался крылатым, длинноволосым, бородатым. Место его обитания — Фракия, где царят холод и мрак.

БРАГИ

У скандинавских племен ас, бог скальдического искусства, муж Идунн. Высказывалось предположение, что Браги — обожествленный норвежский скальд Браги Боддасон, или Браги Старый (первая половина IX в.). Дословно «поэт».

БРАН (БЕНДИГЕЙДВРАН, БРАНБЛАГОСЛОВЕННЫЙ)

В валлийской традиции божество потустороннего мира, сын Лира и брат Манавидана. По предположению английского исследователя профессора Дж. Риса Бран — догэльское божество, воспринятое кельтами и трансформировавшееся впоследствии в эпического героя «Мабиногион». Валлийские «Триады острова Британия» называют Брана одним из Трех благословенных правителей. По преданию, отрубленную голову Брана зарыли в Лондоне, дабы она предохраняла Британию от вторжений и других невзгод.

Возможно, имя «Бран» этимологически восходит к индоевропейскому Варуне.

БРАХМА

У индийцев высшее божество, творец мира, глава триады верховных богов индуизма: Брахма — создатель вселенной, Вишну — хранитель, Шива — разрушитель. Брахма — наиболее абстрактное божество триады.

Согласно пуранам и «Махабхарате», Брахма родился в золотом зародыше, плававшем в первобытных водах. Жизнь Брахмы, превышающая жизнь всех других богов, определяет хронологические рамки вселенной. Брахма живет сто «собственных» лет, равных 311 040 000 000 000 человеческих лет. День Брахмы равен всему сроку существования данного мира, а ночь Брахмы равна времени, когда он отдыхает от предыдущего акта творения.

Сыновья Брахмы, рожденные силой духа, — Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Пулаха, Крату, Дакша и Бхригу.

БРАХМАН

У индийцев высшая объективная реальность, абсолют, творческое начало, в котором все возникает, существует и прекращает существование. Тождество Брахмана и Атмана — кардинальное положение индуизма. Кроме того, Брахман — верховный бог, творец, эпитет Брахмы.

Также брахман — жрец, ученый, учитель, принадлежащий к варне брахманов, «дваждырожденный», то есть прошедший ритуал посвящения, своего рода второе рождение. Брахманы имели право обучать других, совершать жертвоприношения, принимать жертвы, дарить земельные наделы и т. д.

БРИТОМАРТИС

В греческой мифологии спутница Артемиды, дочь Зевса, известная своим целомудрием. Мифы о Бритомартис связаны с Критом и царем Миносом, полюбившим девушку и преследовавшим ее. Спасаясь от Миноса, она бросилась со скалы в море, но была спасена, так как попала в рыбацкие сети (отсюда ее прозвище Диктинна, «попавшая в сеть»). По другой версии мифа, ее спасла Артемида.

Бритомартис-охотница — ипостась Артемиды. Согласно Калли-маху, Бритомартис — одно из имен Артемиды.

БРЕС

У ирландских гэлов божество из Туата Де Дананн, правитель этого племени (и сын вождя фоморов), заменивший Нуаду, который потерял в сражении руку и тем самым утратил способность быть вождем (физическое увечье рассматривалось кельтами как недостойное правителя). Правление Бреса оказалось недолгим: возмущенные его притеснениями, Туата Де Дананн изгнали Бреса, и тот бежал к фоморам. Во второй битве при Маг Туиред Брес попал в плен, и Луг согласился пощадить его жизнь в обмен на знания: Брес поведал Туата Де Дананн о том, как пахать, как сеять и как собирать урожай.

БРИГИТ (БРИДА, БРИГИД, БРИГИТА, БРИГАНТИЯ)

У ирландских гэлов богиня плодородия и врачевания, покровительница ремесел и поэзии; к ней обращались за советами и прорицаниями, ее также призывали роженицы. Считавшуюся дочерью Дагды и матерью «трех богов ремесла», Бригит почитали по всей Ирландии. Гэлы верили, что барды и филиды пользуются особым расположением богини. Римляне отождествляли Бригид с Минервой.

С утверждением христианства богиня Бригид «превратилась» в святую Бригиту, повитуху и приемную мать Христа. В Ирландии ее также отождествляли с Бригитой из Килдэйра, основательницей первого на острове женского монастыря. В шотландском фольклоре обнаруживается любопытное «наложение» двух образов Бригид-Бригиты: богиня и святая одновременно признаются покровительницами домашнего скота и победительницами зловещей ведьмы Каллиах Вейр — олицетворения зимы.

В стихотворении средневекового ирландского поэта Бригид и Бригита тоже сливаются воедино:

И тобой да не будет забыта,

о Бригита, в бесплодье чета:

я — певец твой, ты — Господу ближе,

пошли же дитя мне, ради Христа![148]

Бригид был посвящен праздник Имболк, отмечавшийся 1 февраля. Необходимо отметить, что в католическом календаре день святой Бригиты также приходится на это число.

БРИКТА

У континентальных кельтов богиня плодородия, супруга Луксовия, ипостась богини-матери, вероятно — «континентальная версия» ирландской Бригид.

БРИХАСПАТИ (БРАХМАНАСПАТИ)

У индийцев божество молитвы и жертвоприношения. Этот бог дарует богатство и сыновей, щедр к жертвователям и певцам, непримирим к лжи и врагам. Брихаспати — божественный жрец (пурохита или брахман). Его нередко называют Вачаспати — «господин речи». Во многих сюжетах Брихаспати выступает как наставник богов.

БУРИ

У скандинавских племен предок богов, отец Бора и дед Одина. Возник из соленых камней, которые лизала корова Аудумла. В «Младшей Эдде» говорится: «Она (корова. — Ред.) лизала соленые камни, покрытые инеем, и к исходу первого дня, когда она лизала те камни, в камне выросли человечьи волосы, на второй день — голова, а на третий день возник весь человек. Его прозывают Бури. Он был хорош собою, высок и могуч». Имя означает «родитель».

БХАГА

У индийцев ведийское божество класса адитьев, довольно абстрактное по своим функциям. Нередко имя Бхага употребляется как эпитет других богов, прежде всего Савитара. Любопытно, что от имени этого божества произошло славянское слово «бог».

БХАГАВАТ

У индийцев эпитет высших божеств.

БХРИГУ

У индийцев мудрец, один из семи великих риши. В «Ригведе» имя Бхригу употребляется во множественном числе и означает группу божественных существ, передавших небесный огонь людям и бывших его хранителями. Что касается Бхригу-мудреца, он родился из семени Праджапати и был воспитан Варуной; его слово обладало непререкаемым авторитетом.

В

ВААЛЫ

В западносемитской мифологии одно из распространенных обозначений божеств отдельных местностей. Кроме того, ваалами назывались общие боги, например, бог-громовержец, бог солнца и др.

Слово «ваал» является греческим вариантом библейского «баал», в которое превратилось первоначальное западносемитское «балу» («хозяин, владыка»). Другое значение слова «ваал» — «идол».

ВАГДАВЕРКУСТИС

У континентальных кельтов богиня-мать, имя которой упоминается на алтаре, обнаруженном в окрестностях Кельна. На алтаре изображены деревья, что свидетельствует о связи богини с плодородием.

ВАЙЮ

В иранской традиции бог ветра, войны, победы и удачи. Заратуштра отвергал божественный «статус» Вайю, однако впоследствии этот бог был причислен к язатам. При этом сложилось представление о двух Вайю (очевидно, заимствованное из представлениях о двух Вата) — благом и злом; последний мыслился как бог смерти.

ВАКХ

В греческой традиции одно из имен Диониса.

ВАЛАКХИЛЬИ

У индийцев мудрые карлики, принадлежащие к разряду низших божеств. Они живут на солнце, питаются солнечным светом и сторожат колесницу светила.

ВАЛИ

У скандинавских племен сын Одина и богини Ринд, в возрасте одного дня отомстивший слепому Хеду за убийство Бальдра, один из тех, кто уцелеет в Рагнарек и будет жить в обновленном мире.

ВАЛЬКИРИИ

У скандинавских племен воинственные девы, низшие богини, прислужницы Одина, участвующие в распределении побед и смертей в битвах. Они забирают с поля боя тех, кто бился доблестнее других, и уносят их в Вальхаллу. В героических песнях «Старшей Эдды» валькирии теряют «божественный ореол» и становятся «просто» девами-воительницами.

Само слово «валькирии» означает «выбирающие мертвых».

ВАНФ

В этрусской мифологии женский демон загробного мира, олицетворение смерти. Постоянные атрибуты Ванф — свиток, факел, меч, змеи, обвивающие руки.

ВАНЫ

У скандинавских племен боги плодородия. Подробнее см. статью «Асы и ваны».

ВАРУНА

У индийцев божество космических вод, охранитель истины и справедливости, главный из адитьев; наряду с Индрой величайший из богов ведийского пантеона. Нередко гимны «Ригведы» обращаются к паре Митра—Варуна как к единому божеству. Варуна обладает чудесной колдовской силой (майя), его часто именуют асуром. По Ж. Дюмезилю, Варуна вместе с Митрой моделирует космос в целом, особенно в его магико-правовом аспекте. Он — хранитель высшего закона и гарантия сообразности в мире. В поздней традиции Варуна — один из локапал, хранителей мира.

В иранской традиции водное божество, также бог клятвы, карающий тех, кто нарушает данное слово. По мнению М. Бойс, в «Авесте» Варуна носит имя Апам-Напат.

ВАСИШТХА

У индийцев один из семи божественных мудрецов (риши), сын Брахмы, повторно рожденный из семени богов Митры и Варуны, воспылавших страстью к апсаре Урваши. В индийской традиции Васиштха — идеал брахмана; он и его потомки, составлявшие могущественный род васиштхов, считались домашними жрецами (пурохита) царей Солнечной династии.

ВАСУ

У индийцев группа божеств, связанных с землей. Васу насчитывается восемь. Вместе с рудрами, которых одиннадцать, двенадцатью адитьями, а также двумя верховными божествами они образуют, по

«Атхарваведе», древнеиндийский пантеон. Повелевает васу Индра (или Агни). Как сказано в «Махабхарате», васу «вследствие проклятия Васиштхи и повеления Индры, родились от Ганги… Младший из них был Бхишма… рассудительный и красноречивый, знаток вед, сокрушитель полчищ врагов». По легенде, из-за проклятия Васиштхи васу родились на земле как сыновья царя Шантану от богини Ганги.

ВАСУДЕВА

У индийцев отец Кришны и брат Кунти, матери пандавов; также имя Кришны и Вишну. По-видимому, в древности Васудева считался отдельным божеством, но постепенно слился с образом Вишну—Кришны, причем два варианта его имени были закреплены за двумя персонажами мифа о Кришне.

ВАСУКИ

У индийцев чудовищный змей. Когда боги и асуры вместе пахтали мировой океан, чтобы добыть из него напиток бессмертия — амриту, они использовали в качестве мутовки гору Мандару, которую поставили на спину гигантской черепахи, опустившейся на дно океана. Вместо веревки Мандару обвязали змеем Васуки.

ВАФТРУДНИР

У скандинавских племен мудрый великан, с которым, согласно «Старшей Эдде», состязается в мудрости Один. Эддическая песнь «Речи Вафтруднира» построена в характерной для состязаний такого рода форме вопросов и ответов. Вафтруднир не сумел ответить на последний вопрос Одина и потому был вынужден признать себя побежденным.

ВАЧ

У индийцев богиня речи и сама речь. Вач — владычица и собирательница богатств, покровительница брахманов и риши. В «Атхарваведе» она отождествляется с Вирадж и считается дочерью бога любви Камы. В брахманах Вач называют «матерью вед» и женой Индры. В эпосе Вач — богиня мудрости и красноречия.

ВАЮ

У индийцев бог ветра, отец марутов, «жизненное дыхание» (ргапа), возникший из дыхания Пуруши. В «Рамаяне» Ваю — отец Ханумана; в «Махабхарате» — отец Бхимы. Как локапала (хранитель мира) Ваю правит северо-западом, его ездовое животное (вахана) — олень.

ВЕЙОВИС (ВЕДИОВИС, ВЕДИУС)

В римской мифологии бог подземного мира, противопоставлявшийся светлому небесному богу Юпитеру, Юпитер подземного царства. Статуя Вейовиса в храме изображала вооруженного стрелами юношу с козой у ног. Широкого распространения культ Вейовиса не имел и был вытеснен культом Диспатера.

ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ

Женское творческое начало в природе, анима, Мать-Земля (ср. греческих Гею и Деметру, малоазийскую Кибелу, римскую Рею, египетскую Исиду, Мать-Сыру Землю в русском фольклоре). С архаических времен известны женские статуэтки с подчеркнутыми половыми признаками — эмблемы плодородия. Богиня-мать наряду со своим божественным супругом участвует в творении мира и создании населяющих мироздание существ (греческая Гея рождает титанов и гигантов, а олимпийских богов — ее дочь Рея; обе они суть ипостаси Великой богини). Она покровительствует плодородию почвы, скота и людей, отсюда — оргиастические ритуалы в ее честь; с Великой богиней связан цикл мифов об умирающем и воскресающем боге (Аттис, Осирис, Таммуз), символизирующий сезонное умирание и возрождение природы. Также Великая богиня является покровительницей мистерий, пройдя через которые человек обретает вечную жизнь (Элевсинские мистерии Деметры).

Великая богиня — символ первоначального хаоса (женского начала мира); победа космоса над хаосом зачастую выражается в торжестве мужского божества над Великой богиней (ср., например, победу Мардука над Тиамат в шумеро-аккадской мифологии). Тем не менее Великая богиня, как созидательное начало есть и символ космоса: она покровительствует культуре, городам, тайным знаниям.

Историки христианства полагают, что культ Богородицы в определенной мере связан с образом Великой богини (Исиды как ее ипостаси).

Р. Грейвс, автор книги «Белая Богиня», писал: «Богиня — прекрасная стройная женщина с крючковатым носом, смертельно бледным лицом, алыми губами, поразительной голубизны глазами и длинными светлыми волосами. Она может обернуться свиньей, кобылой, сукой, лисой, ослицей, лаской, змеей, совой, волчицей, тигрицей, русалкой или отвратительной старой каргой. Имен и прозваний у нее — не счесть. В рассказах о привидениях ее называют Белой Дамой, а в древних верованиях от Британских островов до Кавказских гор — Белой Богиней. Я не припомню ни одного настоящего поэта, начиная с Гомера, который независимо ни от кого не оставил бы свое собственное свидетельство о ней. Можно сказать, что показателем поэтического видения является точность, с которой поэт изображает Белую Богиню и остров, где она правит. Вот почему, когда читаешь подлинную поэзию, волосы встают дыбом, на глаза наворачиваются слезы, к горлу подступает комок, по коже бегают мурашки и холодеет спина. Подлинная поэзия — это заклинание Белой Богини, или Музы, матери всего сущего, силы, издревле устрашающей и желанной…»

ВЕЛУНД

У скандинавских племен чудесный кузнец, правитель альвов. Подробное изложение мифа о Велунде см. в статье «Альвы».

ВЕЛЬВА

У скандинавских племен божественная ведьма, которая по требованию бога Одина, поднявшего ее из могилы, излагает историю мироздания и прорицает грядущее, в том числе — неизбежную смерть Бальдра и конец света. В позднейшей, фольклорной традиции вельвами стали называть деревенских ведьм.

ВЕНЕРА

В римской мифологии богиня садов. Имя ее употреблялось как синоним плодов. С распространением предания об Энее Венера была отождествлена с матерью Энея Афродитой, став не только богиней красоты и любви, но и прародительницей потомков Энея и покровительницей римлян. Особую популярность Венера приобрела в I в. до н. э., когда ее покровительством пользовались Сулла, считавший, что Венера приносит ему счастье, Помпей, посвятивший ей храм как Победительнице; и особенно Цезарь, считавший ее прародительницей Юлиев. У античных писателей Венера — прежде всего богиня любовной страсти, мать Амура. С распространением восточных культов Венеру стали отождествлять с Исидой и Астартой. Распространение получил и культ Венеры и Адониса.

ВЕРЕТРАГНА (ВЕРТРАГНА, ВАРАХРАН, БАХРАМ)

В иранской традиции бог войны и победы, имеющий, согласно авестийским текстам, множество обличий: бык, белый конь, верблюд, вепрь, горный баран, птица Варагн и т. д. Греки отождествляли Веретрагну с Гераклом.

ВЕРТУМН (ВОРТУМН)

В римской мифологии бог перемен, супруг Помоны. По Проперцию, Вертумн — бог г. Вольсинии, главное божество этрусского союза, получившее в Риме храм после победы над Вольсиниями в 494 до н. э.

ВЕСТА

В римской мифологии богиня священного очага городской общины и домашнего очага. Культ Весты был тесно связан со святынями города: палладием, привезенным Энеем и хранившимся в храме Весты как залог мощи Рима, и регией — жилищем царя. Жрицы богини — весталки — поддерживали в очаге храма постоянный огонь как символ государственной надежности и устойчивости. В частных домах Весте посвящался вход в дом. Веста изображалась с лицом, закрытым покрывалом, с чашей, факелом, скипетром и палладием.

ВИВАСВАТ

У индийцев ведийское солярное божество из адитьев, родоначальник людей, отец Ямы и Ями. Вивасват первым совершил жертвоприношение и даровал людям огонь.

ВИВАХВАНТ (ВИВАНГХ)

В иранской традиции солярное божество, отец Йимы.

ВИДАР

У скандинавских племен ас, «молчаливый бог», сын Одина, после гибели отца в Рагнарек разорвавший пасть его убийце — чудовищному волку Фенриру.

ВИДЬЯДХАРЫ

У индийцев полубоги, живущие между землей и небом. Они сопровождают бога грома и молний Индру во время его походов; либо их вместе с якшами и киннарами относят к свите Куберы — бога богатства. Видьядхары — оборотни, способные по желанию менять облик. Они часто вступают в браки со смертными. Абу Рейхан Бируни, пересказывая древнюю легенду о горе, которая решила преградить дорогу солнцу, говорит: «Гора поднялась так высоко, что приблизилась к раю и местопребыванию духовных созданий видьядхаров. Эти последние поспешили к горе, потому что там было приятно, а в ее садах и лугах усладительно; они поселились на ней и пребывали в радости; их жены прогуливались по ней, а их дети играли там друг с другом; и когда ветер дул на белые одежды их дочерей, они трепетали, как развевающиеся знамена». Правда, в другой главе своего труда «Индия» Бируни называет видьядхаров злыми духами-колдунами, колдовство которых «не действует непрерывно».

ВИКТОРИЯ

В римской мифологии богиня победы, звавшаяся сначала Вика Пота. В Риме Виктории был посвящен храм на Палатине.

ВИРБИЙ

В римской традиции возлюбленный богини Дианы, почитавшийся вместе с ней в священной роще на озере Неми. По Дж. Фрэзеру, Вирбий — дух дуба, сочетавшийся браком с нимфой дуба Дианой, подвергавшийся ритуальному убиению и воскресавший обновленным.

ВИРТУС

В римской мифологии обожествленная доблесть. В эпоху империи почиталась как добродетель правящего императора.

ВИРАДЖ

У индийцев олицетворение женского творческого начала. Вирадж родилась от Пуруши, а Пуруша — от Вирадж. В упанишадах Вирадж — творческий принцип.

ВИТИРИС (ВИТРИС, ХВИТРИС)

Божество британских кельтов, покровитель мужских союзов, пользовавшийся, как следует из вотивных надписей, особенной популярностью среди римских конфедератов. На алтаре с именем бога из Карворана, близ Вала Адриана, изображены кабан и змея, что дает основание считать Витириса богом охоты и войны, а также божеством врачевания или смерти.

ВИШВАКАРМАН

У индийцев божественный творец вселенной, поэт, мудрец, жрец, «единственный установитель имен богов». В пуранах и эпосе Вишвакарман — ваятель, плотник, кузнец, строитель, он построил для ракшасов город Ланку, дворец бога богатства Куберы, изготовил летающую колесницу Пушпака и т. п.

ВИШВЕДЕВА (ВИШВА)

У индийцев особый вид объединения божеств (гана). К Вишведева обычно обращаются при жертвоприношениях. Иногда этим словом обозначаются более малочисленные группы божеств — к примеру, маруты.

В пятой мандале «Ригведы» один из гимнов, обращенных ко всем богам (Вишведева), начинается так:

Пусть эти Митра, Варуна, Арьяман, Аю, Индра, Рибхукшан,

Маруты наслаждаются у нас

Или у тех, которые под поклонения создают

Хвалу Рудре щедрому, единодушные!

Как следует из текста, Вишведева на самом деле представляла собой объединение самых разных богов, практически полностью покрывающее пантеон.

ВИШНУ

У индийцев один из высших богов, составляющий вместе с Брахмой и Шивой божественную триаду. Вишну — хранитель мира. В гимнах «Ригведы» прославляются три шага Вишну, которыми он измерил земные сферы. Из18 главных пуран 6 посвящены Вишну. Деяния Вишну описываются в мифах об аватарах (воплощениях) этого божества. Обычно Вишну изображается возлежащим на змее Шеше; в одной из его рук — чакра, в другой руке — раковина, в третьей — булава, в четвертой — лотос или лук. Пребывает Вишну на вершине горы Меру. Его ездовое животное — царь птиц Гаруда.

ВОДАН (ВОТАН, ВОДЕН)

Германский вариант имени верховного бога скандинавского пантеона Одина.

ВОСЕГ

У континентальных кельтов божество плодородия, бог-эпоним Вогезов. На алтаре из Рейсхоффена Восег изображен в галльском плаще и с поросенком под мышкой. Другие изображения наделяют этого бога копьем, охотничьим ножом или дубинкой, волчьей шкурой на плечах и сумкой с орехами и желудями.

ВОХУМАНА (ВОХУМАН, БАХМАН)

В иранской традиции божество из Амеша Спента, олицетворение благих мыслей Ахура-Мазды, покровитель скота и оседлых скотоводов.

ВРИТРА

У индийцев демонический змей, противник Индры, преградивший течение рек, олицетворение хаоса. У Вритры было 99 крепостей, и все они разрушены Индрой. Победа Индры над Вритрой — это победа организованного космоса над хаосом.

ВУЛКАН

В римской мифологии бог разрушительного и очистительного пламени и бог-кузнец. Введение культа Вулкана, по Дионисию Галикарнасскому, связано с соправителем Ромула Титом Тацием. Вместе с Вулканом почиталась богиня Майя, которой приносил жертву фламин Вулкана в первый день мая. Связь Вулкана с кузнечным делом в Риме, несмотря на отождествление этого бога с греческим Гефестом, не прослеживается, тогда как на Рейне и Дунае его почитали как бога-кузнеца.

Г

ГАМАДРИАДЫ

В греческой мифологии нимфы деревьев. Гамадриада рождается вместе с деревом и гибнет вместе с ним. Овидий в «Метаморфозах» излагает миф об Эрисихтоне, который

…топором — говорят — оскорбил Церерину рощу,

Будто железом нанес бесчестье древней дубраве.

Эрисихтон приказал срубить дуб в роще Деметры (Цереры); из дерева заструилась кровь, а ветви побледнели. В наказание по предсмертной просьбе гамадриады, обитавшей в дубе, богиня обрекла Эрисихтона на вечные муки, наделив святотатца ощущением неутолимого голода:

… в нем пища любая

К новой лишь пище влечет. Он ест, но утроба пустует.

Вот истощает уже, голодая пустою утробой,

Средства отцовские. Ты лишь один, о безжалостный голод,

Не притуплялся внутри; не смиренное пламя пылало

В глотке его. Наконец все имущество кануло в чрево.

ГАНА

У индийцев замкнутая группа божеств — адитьи, вишвы, васу, тушиты, абхасвары, анилы, махараджики, сакхьи, рудры. Правит ганами Ганеша, сын Шивы и Парвати, бог мудрости со слоновьей головой.

ГАНГА

У индийцев небесная река, дочь царя гор Химавата и сестра Парвати, излившаяся на землю, олицетворение индийской реки Ганг. В индуизме река Ганг считается священной, ее воды очищают от грехов, избавляют от болезней и даруют небесное блаженство тем, кто избирает их местом своего погребения.

ГАНДХАРВЫ

У индийцев полубоги, мужья небесных танцовщиц апсар. В «Атхарваведе» говорится, что гандхарвов — несколько тысяч, что это злобные духи воздуха, лесов и вод. Человеку, который увидит в воздухе призрачный «город гандхарвов», грозит гибель. Вместе с тем гандхарвы — певцы и музыканты, услаждающие слух богов на праздниках и пиршествах. В индийском праве существует «брак по способу гандхарвов» — один из восьми видов брака. Это свободный брак, основанный на взаимной любви, но заключенный без ведома родных и без соблюдения обрядов.

ГАНЕША

У индийцев божество со слоновьей головой, сын Шивы и Парвати. Ганеша возглавляет свиту Шивы, он — бог мудрости и устранитель препятствий. Ездовое животное Ганеши — крыса.

ГАРМ

У скандинавских племен хтоническое чудовище, демонический пес, возможно, «двойник» чудовищного волка Фенрира. В битве перед концом света Гарм сойдется в поединке с богом Тюром, и они убьют друг друга.

ГАРПОКРАТ

Греческий вариант имени египетского бога Горпахерда.

ГВИДИОН

В валлийской традиции сын богини-матери Дон, покровитель чародейства и поэзии. В «Мабиногион» Гвидион выступает как искусный колдун и культурный герой, обучающий валлийцев ремеслам.

В поэме легендарного барда Талиесина Гвидион и его брат Амаэтон сражаются против войска потустороннего мира, причем Гвидион своим волшебством превращает деревья в воинов.

ГВИН АП НУДД

В валлийской традиции правитель потустороннего мира, сын бога Нудда, повелитель духов; как сказано в мабиноги «Киллох и Оллвен», Господь поставил Гвина «стеречь демонов Аннуина, чтобы они не уничтожили мир».[149] Как правитель преисподней, он возглавляет Дикую Охоту. В преданиях о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола Гвин ап Нудд выведен сподвижником Артура — в частности, он помогает королю отыскать чудесного кабана Турх Труйта.