ГЛАВНАЯ ТЕМА

Жить до старости — жить без старости

Подробнее о нобелевских лауреатах 2009 года будет рассказано в ближайшем январском номере.

Средняя продолжительность жизни в ведущих странах мира неуклонно растет, а потому борьба со старением и самыми страшными его проявлениями — прежде всего болезнью Альцгеймера — набирает обороты.

Эта болезнь уносит память человека, стирает его личность, словно таинственные иероглифы, начертанные на зыбучем песке. Что пользы в победе над самыми тяжелыми недугами, если, продлевая жизнь, мы обретаем лишь беспамятство?

Еще Джонатан Свифт в ужасе живописал людей, обреченных на бессмертие. «Впавшие в детство и совершенно потерявшие память… они забывают названия самых обыденных вещей и имена лиц, даже своих ближайших друзей и родственников… Читатель легко поверит, что после всего мной услышанного и увиденного желание быть бессмертным значительно поостыло».

Но именно это желание мечтает воплотить наяву ряд современных ученых. Специалисты давно спорят о том, каков истинный предел жизни, отведенный человеку. 120 лет? 130 лет? 150 лет?

В последние годы интерес к проблеме старения подхлестнул британский геронтолог, профессор Кембриджского университета Обри ди Грей, побывавший, кстати, в конце февраля с лекцией в Москве. Он убежденно заявляет, что уже в скором времени ученые будут располагать всеми возможностями для того, чтобы продлить нашу жизнь до 1000 (тысячи!) лет.

По его идее, тело подобно автомобилю. Чем чаще мы будем подвергать его «профилактическому ремонту» с помощью разного рода терапий, которые еще предстоит — раз, два! — и создать, тем дольше проживем. Например, специальная вакцина (она пока не разработана) поможет избавиться от продуктов жизнедеятельности клеток, в том числе амилоидных бляшек, которые накапливаются в головном мозге при болезни Альцгеймера. Этот препарат побудит клетки уничтожать вредоносные «отходы». Или, чтобы остановить безвозвратную гибель клеток сердца и головного мозга, Грей предлагает использовать факторы роста, которые стимулируют деление клеток, либо производить регулярную инъекцию стволовых клеток, призванных заменить погибшие клетки.

…Сто лет назад немецкий врач Алоиз Альцгеймер впервые обратил внимание на то, что пресловутое «старческое слабоумие» вовсе не является естественным спутником старости. Это — болезнь, которую можно и нужно лечить. Борьба с ней становится одной из важнейших задач медицины XXI века.

И вот теперь Обри ди Грей заявляет, что и сама старость — это болезнь, которую нам удастся когда-нибудь победить. Он, записной оптимист, считает, что всего через несколько десятилетий медицинская наука переживет свой величайший триумф и наконец сумеет остановить неизбежное старение организма. Человек, который проживет тысячу лет, уже родился. Подобно Марксу или Фрейду, ди Грей рассматривает свои идеи как способ изменить общество, как своего рода миссию по спасению человечества, возложенную на него. Мало кто верит в то, что его благие намерения скоро сбудутся, но, может быть, пытаясь их осуществить, коллеги и последователи Грея — биотехнологи, геронтологи, генетики — сумеют избавить человечество от недугов, которые считаются пока неизлечимыми? Например, от болезни Альцгеймера…

Доктор Альцгеймер и…

Александр Волков

Свет будит тьму

Тьма топит свет.

А. Штрамм. Сумерки

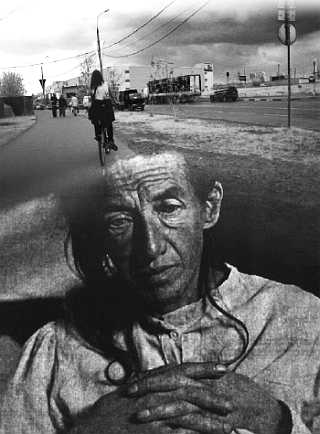

…допустим, доктор Эмиль Крепелин — в то время известный психиатр. Светило науки. Не в пример своему ученику Алоизу, который умер слишком рано, чтобы стать непререкаемым авторитетом в медицине — блистательным знатоком патологий головного мозга. Тому ведь исполнился всего 51 год. По академическим меркам столетней давности, он еще не дожил до тех лет, когда словом «знаменитый» без запинки предваряют одно лишь упоминание «профессор». Нет, выбираясь из вод Леты, что в тот 1915 год уносила без счета недавних безымянных студентов, он так и не доплыл до берега, на котором его ждали заслуженные анналы науки. Слава. Пиетет. Ореол осторожного обожания. Нет, его подхватило забытье. Такое же страшное беспамятство вроде того, что лишило головы бедную Августу. Ей тоже ведь никто не напишет стансов, которые переживут века. Все стирается. Стерлось. «Пространство одевается одиночеством»[1]. Он исчез. «Свет есть ложь».

Девятнадцатого декабря того военного года в городе Бреслау — и это название вскоре забудется! — умер психиатр и вдовец Алоиз Альцгеймер. Причиной смерти стала инфекция, которую четверть века спустя будут без труда лечить при помощи пенициллина.

И когда его имя должно было изгладиться из памяти, обреченное потеряться навсегда, обнаружилось, что его — прихотью ученого педанта — поистине увековечил совсем позабытый ныне Крепелин. Он назвал печальный недуг, открытый Альцгеймером, этим непременно стершимся бы на глазах именем. В классическом учебнике психиатрии, написанном в 1910 году одним из самых авторитетных в то время знатоков данной науки, появилась глава и об Alzheimersche Krankheit[2]. Но еще долго имя этого врача оставалось известным лишь узкому кругу специалистов. Но ведь оставалось же!

Вместе с моложавым доктором отныне из черной бездны небытия обязана была глядеть Августа. Женщина без памяти. Казалось, уникум — вроде женщины-змеи или гуттаперчевого мальчика.

В то время он был врачом городской психиатрической клиники Франкфурта-на-Майне. На него смотрело старческое лицо — его пациентка, стоявшая, очевидно, на краю смерти.

Доктор вписывает в журнал дату приема. Возраст: 51 год. Для него, которому нет и сорока, здесь, наверное, уже начинаются владения старости. Ее окраина.

Но эта больная, конечно, выглядит много старше своих лет. Всего за один минувший год она прожила, казалось, целую жизнь. Совершенно изменилась. Кто-то, жаловалась, все время преследует ее. Под этим всевидящим взглядом она все подряд забывает, прячет подручные предметы и не находит их. Выполнить простую работу по дому — для нее проблема. Она теряется на каждом шагу, будто куда-то проваливается. Наконец муж решается отвести свою бестолковую жену в дом умалишенных.

Теперь рядом с Августой Детер сидит доктор и добросовестно протоколирует беседу.

— Как Вас зовут?

После долгого замешательства:

— Августа.

— Ваша фамилия?

— Августа.

— Как зовут Вашего мужа?

Пациентка медлит, наконец настороженно отвечает:

— Я думаю… Августа.

— Вашего мужа?

— Да, моего мужа.

— Вы замужем…

— За Августой.

Вопросы и ответы перемежаются, будто художник штрихами рисует портрет. Только эти тона особые. Белое, туманное, на белом. Или черное, непроглядное, на черном.

Когда после обеда, за которым подавали свинину и белокочанную капусту, ее спросили о том, что она ела, ответ был: «Шпинат». Впрочем, показанные ей предметы — карандаш, портмоне, ключ — она узнала. Хоть что-то осязаемое было в этом чудовищно странном для нее мире.

Больная не понимала, где находится. Не ориентировалась во времени. Ее собственная жизнь для нее, что чужая. Она мало что помнила из нее. Говорила о себе, словно подсматривала за кем-то в замочную скважину.

День за днем доктор будет описывать свою пациентку. «Сидит в кровати с растерянным выражением лица» (запись от 26 ноября 1901 года).

«Часто по многу часов подряд она кричит своим отвратительным голосом. Ее способность замечать что-либо вокруг нарушена особенно сильно. Если показывать ей предметы, то она обычно называет их правильно, но сразу вслед за тем снова все забывает. Когда она читает, то перескакивает с одной строки на другую, читает по складам, делая бессмысленные ударения. Когда разговаривает, то и дело наступают тягостные паузы; еще она использует парафразы, например, вместо того, чтобы сказать: «Чашка», говорит: «Молоко в нее наливают». Назначение отдельных предметов, похоже, ей теперь уже непонятно».

Будто сигналы, переданные нерадивым телеграфистом, подгулявшим с утра, долетают обрывки произнесенных ею фраз. Их трудно сплести в что-либо связное. Доктор фиксирует их, как патологоанатом — следы разложения. Его вопрос в очередной раз — как акробат на трапеции, не подхваченный партнером под куполом цирка, — разбивается, пропадает, не поддержанный ответом.

Она недоверчиво смотрит на человека напротив. Внезапно боится его. Или начинает плакать. Или не хочет видеть. Ее настроения меняются так же быстро, как мчатся всадники по пустынной дороге. Резко осаживают коней. Разворачиваются. Бесцельно несутся назад — из дали в даль, из пустоты в пустоту. «Небо пошло на тряпки».

На самом деле, весь горизонт ее просторов очерчен теперь стенами одной комнаты, за пределы которой ее нельзя даже выпускать. Ведь чуть что она хватает других больных за лицо. Те уже бросались поколачивать бедняжку, которая, кажется, готова бояться всего.

Подобные вариации душевной болезни уже не первый раз привлекают внимание доктора. Они не укладываются в прокрустово ложе традиционных психических заболеваний. Он не может дать строгого определения этому недугу. Глядя на Августу, он лишь видит, как из этого мешка костей кто-то старательно вытряхивает душу, выбивает ее, как скалкой пыль из старого коврика. Разлетевшиеся клочья сознания. Полное помрачение.

Раньше он смирялся, наблюдая подобных больных. Признавал это вынужденным ослаблением психических сил в глубокой старости, на пороге вечного упокоения. Но эта женщина только внешне была старухой. В ее возрасте лишь начинают срезать плоды, посеянные в младые лета на поприще жизни… Однако эта пациентка раздавлена дряхлостью задолго до положенного предела.

И вновь в последующие недели доктор продолжает свой методичный опрос, словно выстраивая фундамент на взвихренной пыли.

— Я, кажется, потеряла себя, — приговаривает она и беспомощно повторяет: — о, Боже!

Доктор Альцгеймер записывает в журнал: «Болезнь забытья». Как забивает крышку гроба. Годами он будет изучать поведение Августы, ее рефлексы, работу органов тела, как какой-нибудь Гумбольдт, приехавший к антиподам в Венесуэлу, исследует и подробно описывает неизвестных животных, не зная даже, какие названия им подобрать. Вот так же здесь затруднена диагностика.

Пять лет спустя — о, счастливое время наблюдений! — эта подопытная умерла. Доктор взял в руки присланный ему в Мюнхен мозг «полностью свихнувшейся» и «совершенно отупевшей» женщины, что позволило ему после выполнения необходимых надрезов отметить «своеобразный процесс заболевания». Из документов — медицинских освидетельствований, — прибывших по тому же каналу, явствовало, что в последнее время неважное состояние Детер резко ухудшилось.

Непосредственной причиной смерти стало заражение крови. Но эта случайность меньше всего интересовала ученого мужа.

Обширные участки коры головного мозга Августы — те самые, что отвечали за память, эмоции и способность ориентироваться в пространстве и времени, — разительно изменились. Исследование, проведенное при помощи микроскопа, выявило массовую гибель нервных клеток. Лишь отдельные отростки нейронов избежали общей судьбы. По всей коре, подобно языкам ледника, когда-то несшим гибель Европе, застыли протеиновые бляшки размером с рисовые зерна (десятилетия спустя установят, что это — аномальные протеины, амилоиды). Из этих мозаичных элементов складывалась невиданная прежде картина. Никто не подозревал таких необычных изменений, ведь в то время не практиковались исследования головного мозга стариков, умерших от слабоумия. И только мозг Августы, лежавший перед пораженным доктором, приоткрывал тайну необычного человеческого разрушения.

Сим, считал он, — поклонник практических методов, а не умозрительных теорий, — доказано, что «патологическая анатомия может стать важным, даже незаменимым вспомогательным средством исследований душевных расстройств». Болезни духа вырастают на питательной почве мозга так же естественно, как декоративные цветы — в оранжерее. Надо лишь приглядываться к этой почве, внимательно изучать ее состав, чтобы понять, какой дурманящий плод она принесет.

Третьего ноября 1906 года, выступая на конференции в Тюбингене, Альцгеймер изложил характер течения неизвестной прежде болезни и связал странное поведение больной с органическим поражением ее мозга. Тем страшней оказалось разочарование. Его слова были встречены ледяной неприязнью и недоверием. Бесстрастный протокол сообщает: «Очевидно, нет никакой потребности в дискуссии». Никто из коллег не догадался о том, что на их глазах молодой ученый-практик оповестил весь мир о том, что им была открыта одна из главных болезней ХХ века, которой суждено унести жизни многих миллионов людей. Ему же не было даровано внимания и нескольких человек.

Слабости докладчика казались очевидны. Он не мог объяснить, что же все-таки являлось первопричиной недуга. Что «стронуло» с ума бедную Августу? Были ли пресловутые бляшки результатом болезни или та начиналась именно с их появления? Разумно ли изобретать новый недуг там, где очевидно «естественное старческое слабоумие»? Всякая душевная болезнь есть следствие недостойного, распущенного образа жизни, венец порока, втайне присущего человеку, а вовсе не продукт химических процессов, протекающих в его организме.

Альцгеймер мог лишь строить шаткие гипотезы: «Пожалуй, ничто не опровергает предположения о том, что подобное нерастворимое, твердое ядро обязано своим возникновением тем, что в коре головного мозга откладывается какой-либо неизвестный пока продукт обменных реакций».

Это сегодня большинство ученых полагают, что данная болезнь начинается с перерождения обычных протеинов в эти смертельно опасные формы. Тогда же оппоненты взяли верх. Работа Альцгеймера, опубликованная под названием «О своеобразном заболевании коры головного мозга», была благополучно забыта.

Оглядываясь назад, следует признать, что мюнхенский врач сделал несвоевременное — «третьестепенное» — открытие. В то время немногим грозила участь лишиться рассудка по воле старости. В начале ХХ века всего пять процентов населения планеты было старше 65 лет (в настоящее время таковых — более двадцати про центов). Если перенестись еще на три десятилетия назад, в 1870 год, то среднестатистический европеец, родившийся в одно время с Лениным, мог дожить только до 37 лет. Такова была тогда средняя ожидаемая продолжительность жизни. В то молодое, энергичное время старость была все-таки в диковинку. Если же кто-то из стариков и начинал чудить — путать все, забывать, это считалось простительной промашкой, пожалуй, неизбежной в такие почтенные лета. Эту старческую диковатость не принимали за недуг, с которым можно будет когда-либо бороться.

Вплоть до 1970-х годов болезнь, к которой, как бляшка протеина, прилепилось имя неизвестного врача, считалась какой-то экзотикой. В учебниках ей уделялось всего несколько строк, хотя к тому времени ею были поражены миллионы человек. Ведь средняя продолжительность жизни в промышленно развитых странах заметно возросла, а значит, все больше людей доживало до той поры, когда начиналось это проклятое, необратимое разрушение головного мозга. Так жизнь сама посрамила противников Альцгеймера.

Торжество медицины привело к триумфу самой неизлечимой из всех болезней. Люди бегают трусцой после инфаркта и восстанавливаются после инсульта, стойко переносят рак и даже, подобно Стивену Хоукингу, борются с рассеянным склерозом, прибегая к технологическим новинкам. Но недуг, «вызванный из небытия» Альцгеймером, буквально катком проходит по головам несчастных, оставляя им лишь право двигаться, судорожно шевелиться, но ничего не понимать. Среди знаменитых жертв этой болезни можно назвать бывшего президента США Рональда Рейгана и голливудскую звезду Риту Хейуорт. Сейчас по числу людей, умерших от нее, болезнь Альцгеймера удерживает четвертое место в мире — после инфаркта, онкологических заболеваний и инсульта. Общее число больных оценивается примерно в 15–25 миллионов человек, из которых около пяти миллионов проживают в Европе.

Ну, да ладно, прерывая оппонентов и загораживаясь от мрачной картины, читатели наверняка готовы уже прервать и меня, чтобы восстановить провалы в этой памятной истории. Почему, спрашивается, мозг прислан лечащему врачу через пол-Германии?

Муж Августы Детер, доставивший ее в клинику в 1901 году, застает Альцгеймера во Франкфурте. Год спустя последний невольно хватается за спасительную соломинку, что удержит его в вечности, — соглашается стать ассистентом профессора Эмиля Крепелина в Гейдельберге. Октябрь 1903-го: «А на площадях и бульварах рокочет, струится, шумит привольная, веселая жизнь прекрасного, беспечного города» (Т. Манн). Профессор Крепелин увлекает своего ассистента в светящийся Мюнхен, окутанный легкой солнечной дымкой.

«Гистологические исследования о дифференциальном диагнозе прогрессивного паралича» — вот его «патент на благородство» в мире науки.

Сочинение завершено в 1904 году. Но и работая над ним, выступая с докладами или осматривая интересные человеческие экземпляры, он не забывает про «свою загадку» — женщину, которая забыла все. В ответ на запросы его регулярно извещают новыми подробностями ее «растительной» жизни. И он даже вмешивается в ее судьбу. Стоило только уведомить его, что — «по соображениям экономии» — больную переводят в низший «круг ада», в захудалую лечебницу, одной только воли Альцгеймера было достаточно, чтобы помиловать полоумную — сохранить ей место в прежней клинике.

У доктора был свой резон. Фигурально говоря, он уже точил скальпель, которым вскроет мозг странной помешанной, дабы восстановить точнейшую картину болезни. Gladius Dei super Auguste.[3]

Все, что от нее требовалось, — умереть. Девятого апреля 1906 года телефонный аппарат салютовал новостью из Франкфурта. Августа Детер скончалась.

Такова канва фактов, приведших к открытию. Вообще же о жизни Альцгеймера известно не очень много.

Старший сын нотариуса Эдуарда Альцгеймера, Алоиз, родился в 1864 году. Изучал медицину в Берлине, Тюбингене и Вюрцбурге. Отметка об окончании учебы в 1888 году: «Очень хорошо».

Сами фразы, рассказывающие об его жизненном пути, кажутся такими же пожелтелыми, как бумага, донесшая до нас ничем не примечательные вехи биографии. Пунктирный путь маленького человека по нескончаемо большому полю жизни.

1888 год — начало работы во Франкфурте, в клинике для душевнобольных и эпилептиков. Доктор Альцгеймер вспоминает: «В этом заведении содержали лишь самых тяжелых душевнобольных. Всюду по углам сидели пациенты, ругаясь, плюясь, диковинные в своих манерах, диковинные в своих нарядах. Некоторые больные оттопыривали карманы, наполненные всякими нечистотами. Когда наконец, следуя настоятельной заповеди гигиены, у них забирали эту грязь, они отчаянно противились этому и громко кричали».

С этими страшными нелюдьми забывается человеческое, слишком человеческое. Дух прусской палочной дисциплины царит здесь — в одном из «самых прогрессивных» заведений подобного рода. Больных скручивают в смирительные рубашки, насильно кормят… Молодые доктора, ассистент Альцгеймер и его единомышленники, обречены сражаться с «мнением старших коллег», что неколебимее каких-нибудь ветряных мельниц, и все же побеждают. Этим больным — «запертым зверкам», сошедшим с ума, от которых, кажется, отступился и Бог, — они дарят счастливую возможность (не всем, конечно, лишь отдельным спокойным людям), наконец, прогуляться в парке или даже походить в окрестности больницы. Сам же доктор Альцгеймер, этот «человечный, добродушный, симпатичный, остроумный, пробуждающий доверие» доктор, как описала его первый биограф Ульрика Маурер, подолгу беседует с пациентами, возвращая им надежду на нормальную жизнь.

В этих бореньях с правилами, призванными сломить волю взятых на лечение «дураков», образно говоря, «перешибить им становой хребет», незаметно проходит десятилетие. Широкие мазки работы и редкие штрихи дат. Лишь случайные воспоминания расцвечивают сухую статистику жизни, из которой, кажется, отжаты все соки. На самом деле жизнь этого врача, все время лицезревшего «танец смерти разума», бурлила энергией. Для своего времени, когда педантизм и порядок, Бог и Отечество ценились превыше всего, Альцгеймер был весьма эксцентричным человеком, любителем шуток и розыгрышей. Это было присуще ему всю жизнь. Так, уже став почтенным профессором, он однажды переоделся уличным торговцем и, подойдя к дверям клиники, в которой работал, стал требовать «знаменитого профессора Альцгеймера». Перепалка продолжалась, пока сотрудники не решили позвонить в полицию. Только тогда маска была сброшена.

Некоторые колоритные привычки дополняли его облик. Он любил петь. Курил большие сигары. Ничего не имел против глотка доброго вина. Впоследствии, поселившись в Баварии, он будет устраивать у себя на вилле роскошные летние праздники, наподобие «Октоберфестов».

1894 год — Алоиз женится на богатой вдове, чей муж умер от «маразма» — так повелось тогда называть болезнь, которую открыл счастливый соперник покойного супруга. В ближайшие годы у любящей четы рождается трое детей — Гертруда, Ханс и Мария. Приданое жены — почти два с половиной миллиона золотых марок — позволяет молодому врачу с головой погрузиться в науку, ведь медицинские исследования — его призвание. Большую часть лабораторных расходов он покрывает теперь из своего кармана. Сам оплачивает публикации.

Но тот же 1901 год непоправимо рассекает не только жизнь Августы, подводя черту под старым веком, стирая все им собранное. Доктора ждет болезнь жены. Простая ангина. Ей становится все хуже. Лето. Смерть.

По большому счету, он так и не оправится от этой катастрофы. Он никого уже не полюбит. Отныне он живет с детьми; его родная сестра, поселившаяся при них, ведет хозяйство.

Чтобы забыться, вдовец 37 лет с головой погружается в работу. К нему приводят больную, в голове которой словно пушечное ядро взорвалось. Случайные обрывки знаний, немногие, все повторяемые слова.

Слова, слова, слова. «Августа, Августа, я думаю. Августа».

Ее судьба знаменовала ту бездну, что может раскрыться перед каждым. Бездну, в которую угодит все, что накоплено в голове за жизнь. О ее существовании до сих пор не догадывались. Не выделяли страдальцев, проглоченных ей, в огромном потоке других умалишенных.

Он вгляделся в черную воду фактов и не увидел своего отражения. Ему предстояло двигаться по тонкому льду теории, с которой продолжали спорить коллеги. Брести по направлению к провалу, в который он не мог не угодить. До которого оставались считанные годы.

Последней станцией на его жизненном пути стал Бреслау (ныне — польский Вроцлав).

Послужной список. Должность профессора психиатрии в Силезском университете имени Фридриха-Вильгельма III (и это название забыто), полученная по протекции Крепелина в 1912 году. Должность директора Королевской клиники психиатрических и нервных заболеваний.

Медицинская карта. Сердечная слабость, одышка, болезнь почек.

В жизни блистательного профессора, подающего большие надежды, происходит то же, что в судьбе дурочки Детер. Его неважное состояние резко ухудшилось. Его жизнь — против его воли — оказывается проекцией ее жизни, отражением любой жизни.

Девятнадцатого декабря 1915 года он умирает в кругу своей семьи. Септический эндокардит, воспаление внутренней оболочки сердца, — последствие запущенного гриппа.

Отныне памятная плита на главном кладбище города Франкфурта-на-Майне, установленная возле могилы его жены, напоминает о том, что здесь жил-был доктор, имя которого мы, может быть, и не вспомнили бы, если бы всесокрушающий поток болезни, описанной им, уже подхватил нас. Вечный поток забвенья.

Река Альцгеймера в своем стремленьи

Уносит все дела людей…[4]

…его пациенты

Александр Грудинкин

По мере роста продолжительности жизни населения нашей планеты — и особенно промышленно развитых стран — увеличивается и число людей, страдающих от типичных заболеваний преклонного возраста.

Так, в прогнозе, опубликованном летом прошлого года в одной из ведущих стран ЕС — Германии, говорилось, что «к 2030 году в одной только Германии будет проживать более двух миллионов человек, которым вынесен диагноз «болезнь Альцгеймера»» (сейчас таковых около миллиона человек).

В России картина заболеваемости, очевидно, будет ничем не лучше. Однако ни наше общество, ни даже западное не готовы к такому развитию событий. Уже сейчас болезнь Альцгеймера называют «эпидемией XXI века». Всемирная организация здравоохранения считает этот недуг одной из главных угроз человечеству. Власть и общество должны, наконец, задуматься, что может ждать многие сотни тысяч граждан Российской Федерации в ближайшие десятилетия. Нужна сеть лечебных учреждений, рассчитанных именно на людей, страдающих этой болезнью, сеть пансионатов, в которых они могли бы проживать. Завтра этот недуг может настичь каждого.

Со страниц немецкой газеты Die Zeit автор того самого, мрачного прогноза, врач Клаус Вехтлер, призвал заранее готовиться к грядущей эпидемии: «Общество обязано наконец найти лекарства, которые могут остановить или даже предотвратить это заболевание. Нам нужно создать сеть лечебных учреждений, рассчитанных именно на пожилых людей, страдающих от болезни Альцгеймера. Это могут быть и общежития для больных, и особого рода дома престарелых. Кроме того, нужно готовить кадры, требуются хорошо обученные, добросовестные санитары, которые ухаживали бы за пациентами». Ведь рано или поздно те попадают в обычные стационарные больницы в связи с каким-либо сопутствующим заболеванием. «А там врачи и санитары, как правило, вообще не готовы иметь дело с людьми, которые через пять минут забывают, где они».

В наши дни болезнь Альцгеймера стала наиболее распространенной причиной старческого слабоумия — тяжелейшего, органического расстройства высшей нервной деятельности. Со временем этот недуг приводит к полной потере рассудка.

Заболевание начинается в так называемой лимбической системе про межуточного мозга, состоящей из плотного переплетения нервных клеток и волокон. Эта часть мозга управляет вегетативными функциями организма и гормональными процессами. Именно здесь гнездятся эмоции и врожденные инстинкты. Зарождаются любовь и ненависть, правят отвага и страх. А еще здесь находится огромный архив воспоминаний, накопленных нами за жизнь. Все, что фиксировали видеокамеры наших глаз, микрофоны ушей, здесь хранится долгие годы, пока болезнь Альцгеймера постепенно не размагнитит фоновидеотеку, спрятанную у нас в голове. Именно отсюда, из этого средоточия нашего «я», начинают распространяться те самые зернистые отложения — протеиновые (бета-амилоидные) бляшки, замеченные еще доктором Альцгеймером, когда он препарировал мозг Августы Детер. Эти комочки появляются задолго до первых клинических симптомов.

Обычно все нежелательные и вредные протеины уничтожаются соответствующими ферментами, прежде чем начнут слипаться в комки, а их осколки удаляются из мозга. Однако при болезни Альцгеймера этот отлаженный механизм нарушается. Ферменты перестают исполнять свои обязанности. Внезапно начинается безостановочное производство бляшек, которые постепенно покрывают весь «жесткий диск» нашего я — большой мозг. Это приводит к массовому отмиранию нервных клеток. Лишь только начавшись, этот гибельный процесс продолжается безостановочно. Разрушение мозга протекает все быстрее и быстрее. За время заболевания он уменьшается на две трети, при этом катастрофически сокращается количество синапсов — соединений между нервными клетками.

Передача сигналов от одного нейрона к другому замедляется из-за растущего числа бляшек. Наконец распространение сигналов и вовсе прекращается. Человек уже не может ни воспринимать новую информацию, ни пользоваться накопленной, хранящейся в памяти. Здесь бессильно искусство врачей. Этот отдел памяти запечатывается так прочно, что его ничем не открыть. Теперь все исчезает — и прошлое, и настоящее.

Свет разума меркнет. Человека обступают «привидения», о которых ему уже не придется поведать. Если на первых порах больному бывает трудно проделывать сложные операции, требующие навыков чтения, счета и письма, то потом — несколько лет спустя — для него становится неразрешимой проблемой, например, застегнуть запонку, поднести ложку ко рту или вспомнить свое собственное имя. В конце концов, он лишается своего «я» и перестает понимать происходящее вокруг. «Я, как бы сказать, себя потеряла», — признавалась первая известная науке жертва болезни Альцгеймера Августа Детер, пациентка, которую он безуспешно лечил. По признаниям очевидцев, люди, страдающие от этого недуга, «состоят буквально из страха; весь долгий день они не знают, что ожидает их».

Неизлечимый недуг отнимает у человека все воспоминания, лишает возможности общаться с родными и друзьями и оставляет ему лишь оболочку тела. Несчастный больной навсегда теряет себя, свой разум, свою душу. Отныне он не знает ни родства, ни родины, ни даже имени своего. Его мозг превращается в «пепелище», в «кладбище былых надежд», отмечает немецкий писатель Михаэль Юргс, автор книги «Альцгеймер: поиск следов в стране забытья». «На последней стадии заболевания пациенты, страдающие от болезни Альцгеймера, напоминают ходячих мертвецов».

Нередко люди даже не догадываются, что с ними происходит, что они непоправимо меняются, утрачивают всякую связь с реальностью. Ведь коварный недуг подкрадывается незаметно. Пока человек не поражен им, он может упорно подозревать обратное, когда же болезнь нагрянет, он не замечает ее в упор. Как признаются сами врачи: «Если человек обратился в больницу сам, полагая, что у него болезнь Альцгеймера, можно с уверенностью сказать, что ничего подобного у него нет».

По словам того же Вехтлера, у него был пациент, который ставил обувь в холодильник, не понимая, почему родные вдруг начинают сердиться, и в то же время он, профессиональный шахматист, по-прежнему великолепно разбирался в шахматах. Вся настоящая жизнь сосредоточилась для него в этой игре, а остальное поблекло.

Через сотню лет после открытия, сделанного доктором Альцгеймером, число больных, страдающих от недуга, названного его именем, перевалило за 20 миллионов человек. Впрочем, эта цифра далеко не точна: ведь в большинстве случаев больные нигде не лечатся, не лежат в клиниках и госпиталях, а остаются дома, среди родных и близких, которые могут лишь сочувствовать тем, кем еще недавно восхищались, гордились, кого так любили и кому теперь бессильны помочь. Сами врачи советуют всем, чьи близкие пострадали от этого недуга, взять на себя уход за больными и не сдавать их в дом престарелых. Между тем в нашем обществе болезнь Альцгеймера по-прежнему остается под негласным запретом. О ней стараются не говорить, хотя число больных множится.

Почему же люди становятся жертвами этого страшного недуга? Каковы факторы риска? До сих пор ученые не могут с уверенностью сказать, что именно является причиной заболевания и можно ли научиться его лечить. Известно, что обычно подобное слабоумие — удел пожилых людей. Неумолимая статистика гласит, что каждый шестнадцатый человек старше 75 лет и почти каждый пятый старше восьмидесяти становятся жертвами этого заболевания. Среди людей, доживших до девяноста лет, уже 30 процентов поражены «старческим слабоумием».

Именно эта статистика убеждает нас, что мы находимся на пороге настоящей эпидемии. По оценкам специалистов, каждый третий житель промышленно развитых стран в конце жизни будет в той или иной мере страдать от этого недуга. Это — расплата за то, что мы стали жить значительно дольше. Сам организм человека противится этому. Чем большего прогресса достигает медицина, чем лучше поставлено лечение обычных болезней, тем выше вероятность, что люди, спасенные от недугов, которые выкашивали в прошлые века миллионы жертв, пострадают от болезни Альцгеймера. Величайшее достижение медицины ХХ века — резкое повышение средней продолжительности жизни — оборачивается трагедией, ну, а общество даже не догадывается о грядущей эпидемии «болезни забытья».

Между тем, по прогнозу специалистов из Лондонского королевского колледжа, число людей, страдающих от этой болезни, будет расти следующим образом: к 2020 году таковых окажется 42 миллиона человек, к 2040 году — 81 миллион, а к 2050 году — 106 миллионов. В среднем на каждые 85 человек придется один больной.

Особенно бурный рост заболеваемости ожидается в азиатском регионе. Сегодня там проживают 48 процентов всех больных, в 2050 году таковых будет 59 процентов. Как полагают исследователи, в 2050 году около 43 процентов всех больных этим недугом будут нуждаться в постоянном уходе, то есть им придется постоянно проживать в специализированных клиниках, домах престарелых, общежитиях.

Пока известны лишь отдельные факторы, способствующие развитию заболевания, например, наследственные задатки, наличие дефектных генов, травмы головного мозга, полученные в результате несчастного случая или, например, занятий боксом.

• Стоит отметить, что в 2004 году американские исследователи убедились, что у людей, занимавшихся в возрасте от 20 до 50 лет монотонной физической работой, не требовавшей никакого умственного напряжения, шансы заболеть этим страшным недугом выше.

• Люди меланхолического склада, склонные часто впадать в депрессию, почти вдвое чаще страдают и от болезни Альцгеймера, сообщает журнал Neurology. Подобные психологические перегрузки — отнюдь не причина болезни, не ее характерный симптом, а лишь дополнительный фактор, способствующий развитию недуга.

• По оценке нидерландских исследователей, почти в 9 процентах случаев болезнь Альцгеймера связана с диабетом. Среди людей, страдающих от сахарной болезни, вдвое больше тех, у кого отмечено старческое слабоумие, нежели среди тех, у кого никогда не было проблем с инсулином. Впрочем, пока еще не ясно, как именно отражается уровень этого вещества в организме на состоянии головного мозга.

• Повышенный уровень холестерина в организме и высокое давление также являются факторами риска, повышающими шанс заболеть этим недугом. Но, почему, например, от уровня холестерина зависит состояние головного мозга? Возможное объяснение таково. Чтобы подавить усиленную выработку холестерина, организм начинает выделять в большом количестве бета-амилоид, а тот попутно вызывает повреждение синапсов мозга. Что же касается повышенного кровяного давления, то оно может усиливать симптомы слабоумия. Ведь у гипертоников в головном мозге хуже обычного циркулирует кровь, и это ухудшает состояние пациента.

• По сообщению журнала Neurology, у людей с короткими руками или ногами выше шансы пострадать от болезни Альцгеймера. Этот риск, очевидно, обусловлен дефицитом питательных веществ, которые они получали в первые месяцы и годы жизни или даже в чреве матери. В это время особенно интенсивно развиваются конечности ребенка, а также те участки головного мозга, которые сильнее всего страдают потом от этой болезни. У женщин с очень короткими руками риск заболеть слабоумием оказался в полтора раза выше, чем у женщин с длинными руками. Как подсчитали авторы исследования, с каждым лишним сантиметром длины этот риск снижался на 6 с лишним процентов. У мужчин подобная связь была не так явно выражена: у них с каждым лишним сантиметром длины руки риск заболевания снижался примерно на 2,3 процента.

• Наконец, в одном из исследований, проведенных в 2000 году, отмечена связь между повышенным содержанием алюминия в питьевой воде и вероятностью заболевания «недугом забытья».

На ранней стадии болезнь Альцгеймера невозможно обнаружить ни на рентгеновских снимках, ни путем лабораторного анализа. Врач, вынося диагноз, может ориентироваться лишь на жалобы пациента. Он пытается исключить другие недуги со сходными симптомами. Причиной забывчивости может быть, например, депрессия, нарушение мозгового кровообращения, опухоль головного мозга или вирусная инфекция. С абсолютной уверенностью диагноз можно поставить лишь post mortem. Именно тогда, после вскрытия, обнаруживаются губительные бляшки, изъевшие мозг человека.

Справедливости ради следует сказать, что в хороших клиниках благодаря применению томографического метода точность диагностики болезни Альцгеймера уже сейчас достигает 90 процентов. В 2008 году в журнале Optics Letters появилось сообщение о том, что с помощью коротковолнового инфракрасного излучения стало возможным определить момент появления в головном мозге человека тех самых протеиновых бляшек. В экспериментах на экране монитора возникал характерный рисунок, по которому можно было отличить здоровую ткань от больной. Появление бляшек — первый признак болезни, а потому новый метод пригоден для ранней диагностики этого недуга. В повседневной же практике словом «Альцгеймер» любят штемпелевать любые примеры забывчивости.

«Недавно мне сказали, что я — один из миллионов американцев, страдающих от болезни Альцгеймера. Теперь я начинаю путешествие в сумеречный закат моей жизни, но Америке, я знаю, суждено вечно переживать рассвет». С такими словами в 1994 году Рональд Рейган письменно обратился к американской нации. К тому времени он едва мог вспомнить, что восемь лет, с 1980-го по 1988 год, был президентом США.

До сих пор медицина не знает никаких действенных средств, которые помогли бы побороть эту болезнь. Пока она остается неизлечимой. После того, как врач ставит страшный диагноз, ожидаемая продолжительность жизни пациента составляет 7-10 лет, хотя были отмечены случаи, когда люди проживали в подобном состоянии около двух десятков лет. Чем раньше начать бороться с болезнью, то бишь взяться за это безнадежное дело, тем больше шансов на успех — на то, что болезнь будет развиваться медленнее обычного.

Ни одно лекарство не в силах предупредить этот недуг, победить его или хотя бы надолго отсрочить финал. Врачи скептично относятся ко всем чудодейственным средствам, которые обещает реклама. Действие разного рода препаратов, «приготовленных из гинкго», убедительно не доказано. Самые современные лекарства могут лишь на некоторое время задержать развитие болезни и смягчить ярко выраженные симптомы. В различных лабораториях мира ученые день за днем экспериментируют на клеточных культурах с тысячами разнообразных веществ, надеясь найти «наемников», которые помогут в этой безжалостной борьбе с органическим врагом нашего разума. Немало тех, кто мечтает заменять погибшие нервные клетки новыми, выращенными из стволовых (подобные опыты пока проводятся на мышах). Ведутся работы по созданию вакцины от этого недуга; предполагается, что она должна быть создана на основе того самого белка — бета-амилоида, из которого и состоят пресловутые бляшки (подробнее см. «З-С», 5/05).

Но все-таки главной, да и, пожалуй, единственной надеждой победить болезнь остается генная терапия. Надо понять, какие гены делают возможным перерождение протеинов и превращение человека в подлинную руину. Используя эту терапию, по идее, можно нормализовать образование клеток головного мозга и препятствовать их отмиранию. Первые успехи подобного лечения ожидаются после 2010 года.

Ученые занимаются также исследованием семей, в которых люди из поколения в поколение впадают в старческое слабоумие. Это позволило выявить некоторые гены, которые могут считаться факторами риска. Так, в сентябре этого года британские и французские ученые объявили, что ими идентифицировано три новых гена, которые отвечают за развитие болезни Альцгеймера у 20 процентов людей. Перспективный метод лечения сейчас — это научиться замедлять скорость образования протеиновых бляшек. Болезнь Альцгеймера развивается, как правило, после 65. Поэтому достаточно отсрочить ее приход лет на двадцать — тридцать, и тогда почти все потенциальные жертвы успеют. покинуть сей бренный мир до того, как их разум, их дух исчезнут, начисто стертые этим недугом. Как ни цинично звучат подобные слова, они выражают трезвую оценку возможностей медицины.

«Наш единственный шанс в борьбе с некоторыми болезнями, которые еще долго будут считаться неизлечимыми, — это замедлить развитие недуга», — отмечает немецкий врач Конрад Байройтер, всемирно известный исследователь болезни Альцгеймера. Используя различные медикаментозные средства, надо делать все возможное, чтобы пациент как можно дольше оставался на ранней стадии заболевания, пока наблюдаются лишь спорадические расстройства памяти и человек еще мало чем отличается от своих здоровых ровесников.

Особенно перспективны лекарства, блокирующие такой фермент, как ацетилхолинэстераза, который препятствует медиатору ацетилхолину передавать сигналы от одной нервной клетки мозга к другой. Однако борьба с этим ферментом — это борьба с симптомами, а не причиной заболевания.

«Специалисты, занимающиеся исследованием этой болезни и поиском ее причин, знают, что успех принесет им не только славу и богатство, но, может быть, спасет и их самих. Ведь Альцгеймер может настичь каждого», — пишет Михаэль Юргс.

• Как и в случае с сердечно-сосудистыми и многими другими тяжелыми заболеваниями, есть профилактические меры, которые помогут снизить риск заболевания этим страшным недугом. Правда, научные рекомендации звучат очень расплывчато, словно памятка для отдыхающих в подмосковном санатории: «Откажитесь от курения, занимайтесь спортом, тренируйте мозг, отдавайте предпочтение здоровой пище, а именно употребляйте больше овощей и фруктов и меньше мяса». Так, из результатов двух исследований, опубликованных в начале 2000-х годов в журнале Американской медицинской ассоциации, явствует, что употребление в пищу продуктов, содержащих витамин Е, снижает риск заболевания. В то же время прием витамина Е в чистом виде никак не способствует этому.

• Прогулки в пожилом возрасте укрепляют не только тело, но и дух. Обширное исследование, проведенное учеными из Виргинского университета, показало, что среди стариков, преодолевавших — пешком или бегом — менее 400 метров в день, впоследствии оказалось вдвое больше больных слабоумием, нежели среди тех, кто каждый день преодолевал более трех километров. Правда, пока ученые не берутся объяснить, каким образом занятия бегом, например, приостанавливают процессы деградации и распада, протекающие в головном мозге человека.

• Помогает сохранению здоровья и нормальная семейная жизнь или хотя бы жизнь рядом с другими людьми, в то время как полное одиночество подтачивает личность человека изнутри.

• Хорошее образование, творческий труд, напряженная духовная жизнь также снижают опасность заболевания старческим слабоумием. Чем выше образовательный ценз человека, тем упорнее его мозг сопротивляется болезни Альцгеймера. Так, у женщин, получивших высшее образование, вероятность заболеть этим недугом на 45 процентов ниже, чем у малообразованных. Болезнь Альцгеймера чаще настигает людей, от которых всю жизнь требовалось одно — тупо, монотонно работать и которым не довелось раскрыть свои таланты, коими они были наделены от рождения. Похоже, сам интеллект защищает человека от угасания умственных способностей. Вот только, как защищает, никому пока непонятно. Очевидно, умение учиться помогает нашему мозгу приспособиться к начавшимся необратимым изменениям — появлению бляшек. Какое-то время мозг ухитряется частично восстанавливать утраченные функции — подобно тому, как у хорошо тренированного спортсмена, бегущего марафон, внезапно открывается «второе дыхание».

• Еще одно наблюдение: у людей, владеющих каким-либо иностранным языком, симптомы болезни Альцгеймера проявляются позже, чем у других. Это выяснили канадские исследователи во главе с Элен Бялысток. Они обследовали 230 пациентов с нарушением умственных способностей. У людей, знавших только один-единственный язык — родной, симптомы грозного недуга проявлялись в среднем в 71 год, а у тех, кто знал какой-либо еще язык, — на четыре года позже.

Стоит подчеркнуть, что у больных этим недугом сохраняются, пусть в зачаточной форме, творческие способности. Не случайно лечение живописью, музыкой, танцем помогает им обрести душевное равновесие. Но мало кто из близких задумывается об этом. Да и врачи редко прописывают больным соответствующую терапию.

Итак, пока при лечении болезни Альцгеймера медикам остается лишь уповать на то, чтобы хоть как-то поддержать пациента, помочь ему сохранить память и личное достоинство. Ему нужно приспособиться к тому, что его возможности и сама его жизнь разительно изменились. Это облегчит участь и ему, и людям, заботящимся о нем. Наклейки с надписями на предметах, простые, четкие схемы действий помогут пациентам дольше сохранять самостоятельность. В то же время неожиданное изменение обстановки или привычного распорядка дня часто вызывают нервозность, пугают больных.

Человеку, страдающему от болезни Альцгеймера, важно чувствовать, что к нему не относятся пренебрежительно, что его любят и уважают. Этот недуг разрушает мозг пациента, но язык чувств остается ему внятен. Ему все так же холодно морозной зимой, жарко знойным летом. Он может не понимать сказанного, но улавливает тон голоса, которым ему говорят. Пациент чувствует, что его привечают или — пусть бессознательно — отвергают, стыдятся его. Потому ему особенно хорошо с домашними животными и маленькими детьми: те воспринимают его таким, каков он есть, и не требуют большего, ласковы с ним, а не равнодушны или сердиты. Когда мир других людей становится для него недоступен, они одни остаются ему друзьями, только от них он получает то, что оказывается важнее всего для любого человека, — ласку, тепло, любовь.

По ту сторону табу

Болезнь Альцгеймера подступает незаметно. Родственники заболевших поначалу стараются не обращать внимания на грозные симптомы, потом стыдятся больных, боятся показывать их другим людям. Немецкий врач Ральф Иль, автор книги «Рольф, я и Альцгеймер», советует в интервью интернет-изданию Spiegel-online, как вести себя, если кто-то из ваших близких заболеет этим недугом. Фрагменты данного интервью мы предлагаем читателям.

— Господин Иль, что вы можете посоветовать родственникам пациентов, которым поставлен диагноз «болезнь Альцгеймера»?

— Вам надо попытаться побыстрее привыкнуть к новой реальности. На семейном совете нужно четко уяснить, кто будет ухаживать за больным дома, кто будет дежурить в больнице, кто займется решением всех необходимых правовых вопросов. Надо все делать согласованно, сообща. Никуда не годится, чтобы кто-то один сутки напролет ухаживал за больным, а остальные не имели бы к этому никакого отношения. Стоит отметить, что многие зачастую стыдятся своих проблем. Так, в сельской глубинке и теперь еще к людям, страдающим от болезни Альцгеймера, относятся, как к умственно отсталым людям. Многие просто прячут, например, своего деда от соседей, боясь, что те подумают, будто вся семейка здесь чокнутая.

— Как же преодолеть это табу?

— Никто не застрахован от болезней, нарушающих нормальную работу центральной нервной системы. Это — реальность, в которой мы живем. Людей надо приучать к этому с детства. Надо демистифицировать болезнь Альцгеймера, перестать относиться к больным, как к зачумленным.

— Часто людям бывает неприятно, что их больные родственники невольно оказываются в центре внимания окружающих. Как им следует вести себя?

— Да, бывает, что возникают щекотливые ситуации. Что нужно делать, если больной, оказавшись в зале супермаркета, начинает сбрасывать товары с полок или громко кричать? Тут бесполезно ругаться или сердиться. Больные просто не понимают, почему на них кричат, и только больше волнуются и ведут себя еще импульсивнее. Родственникам нужно спокойнее относиться к происходящему и вмешиваться только в том случае, если действия больного причиняют кому-то вред. К счастью, примерно 80 процентов людей, страдающих от болезни Альцгеймера, весьма дружелюбны.

Семь симптомов

В Американском национальном институте старения выделили семь симптомов, которые указывают на подспудное развитие болезни Альцгеймера.

1. Пациент вновь и вновь повторяет тот же самый вопрос.

2. Пациент вновь и вновь рассказывает одну и ту же короткую историю.

3. Пациент забывает, как выполняются самые обычные действия, например, не знает, что надо сделать для того, чтобы вскипятить чайник или включить телевизор с помощью пульта.

4. Пациент утрачивает навыки обращения с деньгами, разучивается заполнять квитанции и счета.

5. Пациент постоянно теряет предметы постоянного пользования — забывает, где они лежат, или кладет их в непривычное место и не находит. В то же время он подозревает других людей в том, что они прячут его вещи.

6. Пациент перестает следить за своим внешним видом, но резко возражает, если ему напоминают об этом.

7. Отвечая на заданные вопросы, пациент лишь повторяет эти вопросы.

IQ и Альцхаймер: кто кого?

Исследования показывают, что люди с высоким IQ реже других страдают от болезни Альцгеймера. Причина этого, впрочем, далеко не так очевидна. Вполне возможно, что медики, наблюдая за очень одаренными людьми, просто не замечают того момента, когда их творческие способности начинают ухудшаться, ведь по молодости те отличались таким запасом духовных сил, в том числе памятью, что, даже заболев, какое-то время еще справляются с предлагаемыми им тестами.

Другое дело, если мерить таланты той мерой, которую эти люди сами задали. Психолог Дорин Ренц из Гарвардской медицинской школы протестировала 42 человека преклонного возраста, выделявшихся в молодом возрасте выдающимися способностями. Со стандартными тестами справились все. Но вот усложненный тест — прежде он был по силам любому из этой группы — теперь стал камнем преткновения для половины. У 11 человек обнаружились заметные нарушения памяти.

Итак, интеллектуалы тоже деградируют, но им предстоит спуститься с вершины горы, в то время как большинство их ровесников давно погрязло в бездне монотонной, беспросветной работы, не приносящей никакой радости ни уму, ни сердцу.

Обезьяна Альцгеймера

Вопреки расхожему мнению, у шимпанзе тоже могут наблюдаться признаки старческого слабоумия — болезни Альцгеймера. В прошлом году ученые впервые обнаружили в головном мозге умершего животного изменения, характерные именно для этого недуга, — протеиновые бляшки, располагавшиеся между клетками головного мозга и на стенках кровеносных сосудов, а также клубки нитевидных (нейрофибриллярных) волокон, состоявшие из тау-протеина. Эта картина поразительно похожа на то, что происходит в головном мозге человека, сообщила Ребекка Розен из университета Эмори в Атланте. Она обследовала post mortem пожилую (41 год) самку шимпанзе, перенесшую при жизни инсульт, а кроме того, страдавшую от избыточного веса (все эти факторы способствуют развитию болезни Альцгеймера).

До сих пор считалось, что упомянутые изменения коры головного мозга могут наблюдаться лишь у человека; в мозге животных встречались либо бляшки, либо волокнистые клубки. И вот впервые американская исследовательница обнаружила, что мозг обезьяны может деградировать точно так же, как человеческий. Даже плотность и биохимический состав клубочков и бляшек напоминали характерную «клинику» человека — разве что бляшек оказалось заметно меньше, а тау-волокна распределялись несколько иначе. В головном мозге других шимпанзе, исследованных Розен и ее коллегами, не было выявлено подобных изменений.

Монахини и монахи на скудодумие не жалуются

Люди добросовестные, очень пунктуальные менее других рискуют пострадать от болезни Альцгеймера. Это выяснил американский исследователь Роберт Уилсон, в течение двенадцати лет наблюдавший почти за тысячью пожилых монахов и монахинь. Вместе с коллегами он заранее составил опросник, который позволял определить, насколько ответственны, честны, совестливы те или иные люди в своих повседневных хлопотах. В среднем участники эксперимента набрали, отвечая на вопросы анкеты, 34 балла (максимально возможное число баллов — 48). Около 180 участников этой программы со временем заболели пресловутым «недугом забытья».

Оценивая свою паству, посвятившую себя служению Богу, ученые отметили, что те из «братьев во Христе», кто набрал, заполняя анкету, более сорока баллов, имели куда меньше шансов покориться болезни, чем те, кто не получил и 28. Вероятность заболеть для первых понижалась на 89 процентов. Между тем посмертные анатомические исследования показывали, что и эти люди, предававшиеся любой работе с чистой совестью, не были убережены от рокового недуга: в их головном мозге после вскрытия обнаружились характерные бляшки. Однако вплоть до самой кончины эти монахи не проявляли никаких симптомов скудоумия. Поэтому Уилсон предположил, что, усердно выполняя любую работу, сии христолюбивые служители упражняли другие части мозга и прежде всего — лобную долю, которая и могла компенсировать урон, причиненный возрастом.

Новый подозреваемый

Владимир Смолицкий

Биологи делятся в отношении к старению на два лагеря: одни считают, что это сложный комплексный физиологический процесс, другие полагают, что этот процесс управляется какими-то специфическими генами. Каждый лагерь имеет свидетельства в свою пользу, и у биологов второго лагеря одним из таких свидетельств является открытие гена СИРТ-1, мутация которого явно ускоряет старение прозрачных червей С. элеганс, служащих главной моделью для изучения этого процесса.

Но СИРТ-1 — лишь один из семи родственных генов, образующих группу СИРТ Пару лет назад была последовательно проверена роль каждого из них, и найдено, что со старением связан также как минимум еще один из них — СИРТ-6. Подавление этого гена вело к ускоренному старению мышат, которые умирали на втором месяце жизни из-за низкого уровня сахара. Эти исследования были продолжены Чуа и Чанг из Стэнфорда, которые в 2008 году нашли, что белок гена СИРТ-6 меняет упаковку тех белков-гистонов, которые обволакивают ДНК; причем это изменение упаковки ведет к выключению каких-то генов в ДНК.

И вот в начале 2009 года Чуа и Чанг сделали новое открытие: нашли, как работает белок СИРТ-6. Они обнаружили, что он вступает в клетке в контакт с неким регулировочным комплексом «Каппа», и тогда этот комплекс включает работу генов, связанных со старением, воспалением, иммунитетом и обменом веществ. Если же ген СИРТ-6 заблокирован и белка СИРТ-6 в клетке нет, «Каппа» чрезмерно активизируется, и тогда работа всех упомянутых генов разлаживается, и начинается преждевременное старение. Это открытие, по мнению его авторов, позволяет думать, что лекарства, воздействующие на СИРТ-6, помогут как минимум бороться с некоторыми возрастными болезнями (например, остеопорозом), а то и со старением тоже. Более осторожное мнение заключается в предположении, что СИРТ-6 не связан напрямую с нормальным процессом старения, поскольку пока не замечено, чтобы его уровень в клетках мышей уменьшался с их возрастом. Скорее всего, отсутствие этого белка вызывает ряд тяжелых нарушений обмена веществ, которые ведут к преждевременному старению.

В поисках фонтана молодости

Владимир Скулачев

Недавно под Стокгольмом, в замке Ранасслотт, состоялась первая международная конференция в рамках проекта «Ионы Скулачева». 40 ученых — россияне и шведы, специалисты из США, Англии, Италии — провели «мозговой штурм», сравнивая результаты уникальных исследований, сделанных россиянами и их шведскими коллегами. Вывод: новый класс соединений SkQ преображает процесс старения, отменяя его, казалось бы, неизбежный этап — дряхлость.

По просьбе нашего корреспондента Михаила Глуховского директор НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, академик РАН, профессор МГУ, член Нью-Йоркской и Европейской академий, лауреат Государственной премии СССР Владимир Петрович Скулачев рассказывает о первых шагах по реализации его детища.

— Какова цель амбициозного биомедицинского проекта?

— В древнегреческом мифе богиня утренней зари Эос полюбила смертного — юного красавца Титона. Она выпросила у Зевса бессмертие для него, забыв о малости — вечной юности…

Стремление к активному долголетию роднит человека античности и представителя новейшей истории. В Древнем Риме избегали самого слова «смерть», прибегая к эвфемизмам. Мы мало чем отличаемся. И тогда, и сегодня жива мечта об эликсирах бессмертия и негаснущей молодости.

И.И. Мечников утверждал: здоровье — физическое и душевное — должно позволять человеку жить до 150 лет. Люди охотно ссылаются на библейского Адама, который якобы прожил 930 лет, Мафусаила, одолевшего рубеж в 969 лет, 950-летнего Ноя. Нам памятны долгожители — Гиппократ, Платон, Конфуций, Тициан, Микеланджело, Ньютон, Эдисон, Павлов, Толстой, Верди, Гете, Шоу, Чаплин.

Едва ли не лучшую свою религиозную картину Репин пишет в 80 лет. Тициан рисовал в 99 лет. Маэстро Рубинштейн в 90-летнем возрасте, отвечая на вопрос о секретах творческого тонуса, усмехнулся: «Я страстно люблю жизнь».

За два последних столетия средняя продолжительность жизни человека на планете увеличилась вдвое. И все же. Нас по-прежнему страшат старость и ее спутники — хвори, слабеющие зрение, память. Хочешь не хочешь, а вспомнишь строки древнеримского поэта и философа Лукреция: «В собственность жизнь никому не дается, а только на время» («О природе вещей»).

Можно ли отодвинуть встречу с погостом? Затормозить процесс угасания? И в преклонном возрасте не быть обременительным для себя и окружения? Сегодня эта мечта — жить долго, не превращаясь в дряхлое растение, — предстает международным научным проектом. Он продолжает эстафету новейших открытий в области ДНК, механизма наследственности, первых шагов генной инженерии.

— Вы собираетесь реализовать вывод Гете: «Невелико искусство старым стать, искусство — старость побороть»?

— Что ж, можно сказать и так. Хотя сразу же уточню: никто не покушается на закон природы, все живое конечно. Мы намерены лишь внести коррективы в процесс нашего пребывания на Земле. Никому еще не удалось доказать, что бесконечная жизнь — благо. Сказочного Кащея Бессмертного никак не назовешь по-человечески счастливым…

Среди множества гипотез старения, а их более трехсот, заманчива свободнорадикальная теория американского геронтолога, профессора Медицинского центра Университета штата Небраска Дэнхема Хармана. Согласно ей, угасанию жизненных функций прежде всего способствует окисление биополимеров активными формами кислорода (АФК). Последние вырабатываются мини-электростанциями клетки — митохондриями, причем с возрастом все активнее.

Исследования российского биохимика, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Н.М. Эммануэля, подтвердили: уровень окисленности ДНК, белков и липидов у стариков действительно заметно возрастает.

Научной сенсацией стало обнаружение «программ клеточной смерти». В геноме клетки заложена «мина», срабатывание которой в определенный момент вызывает разрушение клетки — апоптоз. Эдакий механизм самоликвидации!.. Выяснилось, что он присущ не только бактериям и одноклеточным, но и организму в целом. Невольно хочется сослаться на древнеримского врача Галена, его вывод: старость не заболевание, а состояние организма, когда в нем нарушается равновесие. Этот процесс я назвал феноптозом (определение подсказал мне лингвист академик М.Л. Гаспаров).

Старение любого организма, утрата им жизнестойкости обусловлены не столько грузом случайных повреждений его тканей, сколько генетической программой, изначально заложенной природой. В каждом неслышно тикает не видимый глазу часовой инструмент, отсчитывающий его время и включающий на каком-то этапе механизм старения, а затем и гибели.

— Каков смысл запрограммированной старости?

— Похоже, наше угасание предусмотрено самой природой, подсказывающей всему живому: не задерживайте эволюцию, освобождайте место молодым. В конце концов издревле цена жизни индивидуума тускнела перед необходимостью выживания целого рода. И хотя сейчас на слуху лозунг самоценности каждой личности, у биологии свои законы.

По большому счету мы — машины, выполняющие приказы генома. Настало время выйти из-под диктатуры эволюции. Она была нужна, пока человек создавался, вынужденно приспособляясь к окружающей среде. Сегодня для нас она слишком медленна. Мы не ждем, когда вырастут крылья за спиной, а строим самолеты.

Старение — частный случай контрпродуктивной программы эволюции. Кстати, есть и другая грозная программа — ликвидации организма после кризиса. Пациент перенес инсульт, выздоравливает, и вдруг… Некий «центр управления полетом» отслеживает ключевые параметры — температуру тела, состав крови и прочее. Если налицо выход за пределы «коридора» — вступает в действие программа самоликвидации.

Почему? Вероятное объяснение в том, что мы выжили, а геном испорчен и может плодить антисоциальных монстров. Так, крысы друг друга не едят. Но иногда появляется крысиный чикатило. И грызуны сообща охотятся на него.

В этой связи интересны выводы, к которым пришли недавно специалисты кафедры генетики и селекции Санкт-Петербургского университета: мутация генов провоцирует суицид.

Проще уничтожить, но не рисковать. Это — закон природы. Две различные молекулы ДНК при размножении неизбежно начинают конкурировать за пищу, среду обитания и так далее, всячески стремясь сохранить свою индивидуальность.

У Мольера есть персонаж — врач Бахис, который утверждает: «Лучше умереть по всем правилам, чем выздороветь вопреки правилам». С точки зрения генома, это нелепый принцип. Однако на практике он работает. Врачи знают много случаев: человек умирает, хотя все страшное вроде бы позади.

Если теория старения, как медленного феноптоза, верна, то реален следующий шаг: программу угасания можно перенастроить, скоординировать — замедлить или даже сломать. Конечно же, при этом нужна крайняя осторожность.

АФК выполняют в клетке разные и не всегда вредные функции. В организме взрослого человека они в течение дня поглощают около 400 литров кислорода, превращая его в воду, противостоят бактериям и вирусам. Но они же служат «самурайским мечом», когда митохондрии вырабатывают их в избытке. Грядет «свободнорадикальный взрыв» и как следствие — повреждения ДНК, развитие опухолей, разрушение сосудов, сердечной мышцы.

Так, может быть, перед нами «мишени», воздействуя на которые, можно отменить биохимический механизм самоубийства? Медицина давно использует для лечения старости антиоксиданты. Но беда в том, что их необходимо адресовать точно в митохондрии, и они должны при низких дозах оставаться безопасными, убирая не все АФК, а только их излишек.

Лауреат Нобелевской премии (1978 год) биохимик Питер Митчелл выявил наличие разности электрических потенциалов на мембране митохондрий. Опираясь на его гипотезу, мы, использовав пластохинон, вещество из самого насыщенного кислородом места в живой природе — хлоропластов растений, — сконструировали и синтезировали новое соединение SkQ1, в сотни раз более эффективное, чем существующие антиоксиданты. Проникающие «ионы Скулачева» выступили в роли «молекул-электровозов», напрямую взаимодействующих с митохондриями.

— Что же так порадовало участников встречи в замке Ранасслотт?

— Группа исследователей во главе с вице-президентом Королевской академии Швеции Барбарой Кэннон провела опыты с мутантами мышей, полученными там же, в Швеции, подтвердив результаты исследований, выполненных до того в городе на Неве: SkQ1 действительно преображает картину старения.

Они удивительно по-разному выглядят, старые мыши, которые получали наше вещество, и те, которые его лишены. Первые — живчики с роскошными усами (настоящие гусары!) без каких-либо признаков седины и облысения. Иную — жалкую — картину являют их сородичи, не знакомые с препаратом.

У животных, умирающих без одряхления, максимальный срок жизни не очень увеличивается, а средний — удваивается. Активность сохраняется до конца.

Почему умирают? Вопрос остается открытым. Ясно лишь, что не по причинам, которые вызывают обычно смерть животных.

— Расскажите подробнее о самом проекте.

— Мы пытаемся создать инструмент для продления активного периода нашей жизни, когда человек полон здоровья, энергии. Повторюсь: речь не о бессмертии — об исключении мучительного одряхления организма. Ведь мало радости ощущать себя прогоревшей свечой. Тем более что в природе не все существа стареют! Лишь недавно умерла черепаха, которую нашел на Галапагосских островах Чарльз Дарвин. Не стареют моллюск жемчужница и гренландский кит.

В Африке обнаружен грызун — голый землекоп. У животного размером с мышь нет программы старения. В диких условиях он живет не три года, как его сородичи, а почти 30 лет. Не знает рака, атеросклероза, диабета. У него мощнейший иммунитет против инфекционных болезней. От чего погибает, неизвестно. Но умирает без признаков дряхлости.

С середины 2004 года началась планомерная осада неприступной крепости «старухи с косой». Была создана биотехнологическая компания «Митотехнология». Реализацией проекта руководит Наблюдательный совет МГУ во главе с ректором академиком РАН В. А. Садовничим и Совет директоров компании.

Масштабный проект «Ионы Скулачева» получил финансовую поддержку бизнеса. Выпускник физического факультета МГУ, ныне председатель Наблюдательного совета компании «Базовый элемент», член Совета директоров объединенной компании «Сибирский алюминий» О.В. Дерипаска выступил его спонсором.

В творческий поиск вовлечены 300 ученых — представители биологии, медицины, химии, математики и других научных дисциплин. Среди зарубежных исследователей — Институт Веннер-Грен и биологический факультет Стокгольмского университета (Швеция), Медицинский институт имени Р.В. Джонсона и компания Лонгевика (США), Институт экспериментальной и клинической травматологии (Австрия), Вайцмановский институт (Израиль).

Озвучена задача — вывести на рынок будущий набор инновационных лекарственных препаратов.

Координировать общие усилия помогает единая компьютерная информационная система управления — АСУ «Мито».

— Что уже удалось сделать?

— Скрытые возможности SkQ были проверены сначала на бактериях, мицелиальных грибах, растениях, рачках, насекомых, рыбах, мелких грызунах, позднее на собаках, кошках и лошадях. Выявлена способность препарата защищать клетки в стрессовых условиях, помогать заживлению ран и ожогов.

В Институте цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина удалось поставить заслон слепоте у крыс, кроликов. Новые глазные капли восстановили зрение десяткам собак, кошек и лошадей с врожденной дистрофией сетчатки, ослепших от старческих ретинопатий и увеита. Порадовала история мерина по кличке Машук. 20-летний каскадер ослеп из-за катаракты. С помощью капель ему за несколько месяцев вернули зрение. Теперь он снова ходит на прогулки, даже в сумерках. Офтальмоскопия подтвердила: из диска зрительного нерва проросли новые сосуды, похожие на сосуды молодого животного.

Использование SkQ1 — пока на животных — помогает при лечении ряда сердечно-сосудистых заболеваний, обещая новые возможности для онкологов.

Уже накопились свидетельства того, что «ионы Скулачева» способны задержать развитие двух десятков признаков старения.

Мы подали 10 заявок на международные патенты на решения в разных областях медицины и биотехнологии. Получили «зонтичный патент» РФ, защищающий технологию создания и действия антиоксидантов типа SkQ. Рассчитываем на национальные патенты США, Евросоюза, Китая и других стран.

— Влияют ли «ионы Скулачева» на долголетие?

— Наши подопытные живут на 10–15 процентов дольше. Тоже немало. Но главное в ином — изменяется форма дожития. Продлевается период активного функционирования организма.

Если мы научимся бороться с повреждающим воздействием АФК, создадим «краник» для них, то, возможно, долгожители перестанут быть исключением в обществе.

— Не противоречит ли ваше желание — увеличить армию ветеранов — нынешнему отношению общества к старикам?..

— Для геронтологов я полный диссидент. Не хотят понять — речь об ином, о продлении активного периода жизни. Помните светлую концовку сказок: «Они жили долго и счастливо и умерли в один день.»? Долго и счастливо — значит, без мучительных недугов, слабости, когда жизнь становится в обузу.

Пусть не обижаются на меня геронтологи. Они заняты тем, что описывают наш путь на погост. Я же — не сочтите за черный юмор! — предлагаю, чтобы человек добирался туда своими ногами…

Думая о продлении жизни, мы имеем в виду наших современников — художника Бориса Ефимова, академика-математика С.М. Никольского. Вспоминаем француженку Жанну Кальман. Она ушла в 122 года. В 90 лет пообещала юристу — тому было тогда 60 — завещать ему свою парижскую квартиру, если он будет бесплатно вести ее дела. Юрист дожил до 75 лет и умер, а Кальман продолжала наслаждаться голубым небом еще семнадцать лет после его смерти.

— У вас наивысший среди биологов-россиян индекс цитирования в мире. А какой чужой афоризм вам по душе?

— Выступая на конференции в Швеции, нобелевский лауреат биолог Гюнтер Блобель отметил: «Для многих из нас опасность состоит не в том, чтобы не достичь очень высокой цели, а в том, чтобы поставить мелкую цель и ее достичь». Отлично сказано!

Цель очень важна. В советское время был такой лозунг: «Дадим стране угля, пусть мелкого, но много!» Это не для науки.

Есть древняя легенда о фонтане молодости. Старые люди, окунувшись в него, снова становились юными. Этот сюжет использован в картине немецкого живописца Лукаса Кранаха Старшего. Испанский мореплаватель Понсе де Леон организовал специальную экспедицию, надеясь отыскать чудесный фонтан. Но вместо него он открыл Флориду. Тоже неплохо!

Так что я настроен оптимистично. Может быть, фонтана молодости мы и не откроем. Но — надеюсь — найдем хотя бы свою Флориду.

Беседу вел Михаил Глуховский.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ