Глава 1 Наш командир боевой

Самолет «Аэрофлота» коснулся бетонной полосы и зарулил на стоянку. Пассажиры стали собираться к выходу, но прозвучал голос стюардессы:

— Товарищи пассажиры, прошу всех оставаться на своих местах.

Оставаться — так оставаться. Все успокоились, расселись в креслах. Майор Виталий Бубенин особого внимания на объявление бортпроводницы не обратил, мало ли зачем просят задержаться. И вдруг услышал:

— Бубенин Виталий Дмитриевич, вы где? Поднимите, пожалуйста, руку.

Жена толкнула его в бок: «Виталий, тебя, кажется, спрашивают».

Он поднял руку. Стюардесса поспешила к нему. За ее спиной Бубенин увидел двух парней. Темные костюмы, белые рубашки, галстуки. Сомнений не было, это свои, кэгэбешники, разумеется, столичные сотрудники.

Один из них склонился к Бубенину.

— Виталий Дмитриевич, нам приказано вас встретить и сопровождать. Машины у трапа. — Он протянул серый плащ, темные очки.

Случись подобное сейчас, Бубенин улыбнулся бы: совсем как в детективном кино. Но тогда было не до шуток. В плаще, с поднятым воротником, в темных очках, в сопровождении охраны он спустился с трапа. Здесь их ждали две черные «Волги». В первую сел он, во вторую — жена с сыном.

Машины рванули с места…

За окнами пролетала Москва — дома, улицы, прохожие. Автомобили свернули с Садового кольца, нырнули под виадук у Крымского моста и выехали на Фрунзенскую набережную. Поворот, еще один, въезд во двор какого-то дома. Первая «Волга» затормозила у подъезда.

Бубенин с семьей, двое в темных костюмах поднялись на последний этаж дома. Дверь отворилась, и они оказались в большой, светлой, меблированной квартире.

— Располагайтесь, — сказал один из сопровождающих, — здесь есть все необходимое. Просьба одна — из квартиры пока не выходить. Мы за вами заедем.

Когда «охрана» удалилась, Бубенины огляделись. Действительно, здесь было все необходимое: мебель — стулья, кровать, столы, телевизор, телефон; на кухне — холодильник, набитый продуктами.

Бубенин понимал — это одна из оперативных квартир КГБ, но что делали здесь он и его семья, оставалось загадкой. И прежде всего для него самого — Героя Советского Союза, майора, еще вчера начальника политотдела погранотряда.

На приеме у Председателя Президиума Верховного совета СССР В. Подгорного после событий на острове Даманский. В. Бубенин — слева, спиной за столом.

Он искал и не находил ответа. Понятно, произошло нечто неординарное, что не укладывалось в обычную схему жизни, служебной деятельности офицера погранвойск. Иначе зачем эта повышенная секретность, автомобили к трапу, плащ в августовскую жару, черные очки, галантные ребята справа и слева. Он не разведчик— нелегал, не резидент, даже не генерал КГБ, а простой майор, каких в погранвойсках пруд пруди. Да, Герой Советского Союза. Но стал им не сегодня и не вчера, а пять лет назад. И даже тогда, после событий на Даманском, когда его имя не сходило со страниц газет, его не встречали у трапа, не сопровождали, не прятали, не запрещали выходить за порог.

Стоп! Даманский. Бубенин вдруг отчетливо понял, дело именно в Даманском. Все, что было с ним потом, никак не тянуло на подобный детектив. Учеба в академии, служба на границе… Буднично, обыденно, привычно.

Заснеженный остров на границе

Вечером, уложив спать уставших с дороги жену и сына, Бубенин долго пил чай на кухне. Его вновь догнал Даманский. Тот маленький заснеженный остров на границе с Китаем.

…К февралю 1968 года провокации китайцев на участках 1-й и 2-й пограничных застав 57-го погранотряда стали почти регулярными.

Три месяца назад, накануне празднования 50-летия Октябрьской революции, радиоприемник, работающий на заставе, неожиданно «поперхнулся», и замполит услышал сначала мелодию песни «Русский с китайцем — братья навек», а потом слова диктора. На весьма приличном русском языке он заявил: «Дорогие советские граждане, временно проживающие на китайской территории». Потом он будет так обращаться каждый день на протяжении нескольких месяцев.

Замполит лейтенант Кочкин сначала не поверил своим ушам, а потом, опомнившись, поспешил доложить о неизвестной радиостанции начальнику заставы.

— Стало быть, это мы с тобой, замполит, и есть те самые граждане, — резюмировал лейтенант Бубенин.

Теперь радиопередачи станут регулярными. Китайские пропагандисты будут поливать грязью Советский Союз, коммунистическую партию, обвиняя их в сговоре с империализмом. Отныне международные договоры между Пекином и Москвой толковались как неравноправные, границы — несправедливые. Хабаровский и Приморский край объявлялись территорией Китая.

Вслед за той передачей 6 ноября 1967 года группа китайцев вышла на лед реки Уссури, нарушив государственную границу. Оказавшись на советской территории, китайцы стали долбить лунки и деловито, словно у себя дома, устанавливать рыбацкие сети.

Тогда впервые перед лейтенантом Бубениным встал извечный русский вопрос — что делать? Оружие применять ни в коем случае нельзя, но нарушителей надо выдворять с советской территории. Из погранотряда получили указание: подойти на безопасное расстояние к китайцам и рукой дать отмашку. Это означало, что советская сторона требует покинуть территорию СССР.

Первый опыт оказался неудачным и смешным, несмотря на серьезность ситуации. Он махал, махал рукой, а китайцы не реагировали. Не произвело на них впечатления и требование вернуться к себе.

После доклада Бубенина в отряд стало ясно: там тоже, судя по всему, не знают, что делать. Китайцев задерживать не разрешили, приказали мирно выдавливать с нашей территории. Однако возникал вопрос: мирно — это каким образом, если в руках у китайцев ломы, топоры, пешни?

Приказал: взявшись за руки, цепью, начать вытеснять китайцев. Однако китайцы мирно «вытесняться» не желали. В ход они пустили ломы и топоры. Завязалась драка. Противостоять нашим крепким, хорошо подготовленным, закаленным парням малорослые нарушители не смогли. Пограничники гнали их до самой границы.

Это было первое столкновение с китайцами. Утром 7 ноября они появились снова. А потом в течение ноября и декабря несколько раз нарушали границу, выходя на северную оконечность острова Киркинский. Китайцы всеми силами пытались спровоцировать советских пограничников на вооруженный конфликт — высылали военные патрули, чтобы обойти наши острова Буян и Большой, выходили на лед с плакатами, портретами Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна, размахивали цитатниками Мао, громко кричали, скандировали. Всякий раз количество нарушителей увеличивалось. Провокации следовали одна за другой, порой по три-четыре раза в неделю. Тактика действий китайцев постоянно менялась. Чувствовалась рука хорошего закулисного режиссера.

Однажды они жестоко избили своего соотечественника и, неожиданно схватив за руки, бросили его безжизненное тело к ногам советских пограничников. Разумеется, сценарий был заранее известен китайским фотокорреспондентам и кинооператорам. Те быстро засняли избитого «мирного» рыбака, лежащего у шеренги пограничников. Назавтра этот снимок с подачи китайцев растиражируют многие мировые информационные агентства.

Советский Союз в очередной раз промолчит.

Костью в горле у китайских провокаторов стал он сам, начальник 1-й погранзаставы. Китайцы чувствовали, что ребят— пограничников, готовых сорваться в горячей драке, сдерживает хоть и молодой, но уже достаточно опытный и расчетливый лейтенант. Это он всякий раз на хитроумные китайские провокации находил умелый, адекватный ответ.

Бубенин вспомнил, как однажды, после очередного «ледового побоища», оглядывая кровоподтеки, ссадины, раны подчиненных, он мучительно думал — что противопоставить китайцам. Оружие применять нельзя. Но тогда что? Ведь отражать натиск «китайских орд» становится все труднее и труднее. Однажды его осенило. А если использовать старое, традиционное оружие сибирских охотников на медведя — рогатину. Попробовали. Оказалось, очень эффективная штука. Когда толпа китайцев пыталась сблизиться с пограничниками, те выставляли рогатины вперед. Использование «чудо-оружия» приводило нарушителей в замешательство. А для тех, кто все-таки лез на рожон, пограничники припасли еще одно действенное средство из арсенала древних сибиряков — увесистые дубины. Кстати говоря, вскоре «бубенинские» рогатины и дубины получили свое распространение по всему погранотряду. А у Бубенина были и другие придумки для провокаторов.

Вот за это и ненавидели его китайцы. Люто ненавидели, даже устраивали охоту. Первыми это почувствовали подчиненные Бубенина. А он, когда стал замечать, что во время «ледовых побоищ» всегда рядом с ним оказывается парочка самых крепких его пограничников, так прямо и спросил:

— Вы чего меня пасете, как красну девку?

Пограничники засмущались, но потом разъяснили, мол, подкарауливают вас, товарищ лейтенант. Сначала не поверил. Но потом, когда на него бросился огромный китаец с кулаками размером почти с пудовые гири, понял: правы ребята. Они-то его и спасли от нападающего — настоящие здоровяки, бойцы-сибиряки, способные уложить самого крупного и агрессивного китайца…

В кулачных боях местного значения прошел почти весь декабрь. Но к новогодним праздникам китайцы неожиданно убрали с границы своих многочисленных провокаторов. Наступило тревожное затишье. Надолго ли? Такой вопрос задавали себе пограничники. Оказалось, ненадолго.

Иного не дано

Уже 3 января на участке его заставы государственную границу нарушили около 500 человек. Поначалу он не поверил этой цифре, поскольку сам находился в отрыве от заставы, уехал в Иман, чтобы зарегистрировать брак. Жене вскоре предстояло рожать, а жених все никак не мог выбрать время отвести любимую женщину под венец. Когда после регистрации «молодые» возвратились в отрядную гостиницу, у дежурной Бубенина уже ждала записка — явиться к начальнику отряда полковнику Леонову. Вот он и обрадовал — краткосрочный отпуск у лейтенанта, не начавшись, закончен, а на Каркинский вышло 500 человек.

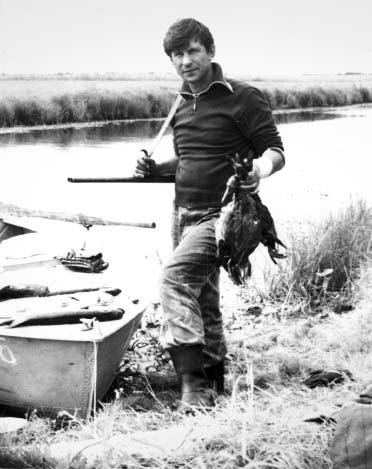

В. Бубенин на отдыхе

Через 35 лет в своей книге «Кровавый снег Даманского» он так опишет то страшное побоище: «Несколько сот разъяренных провокаторов пытались с ходу атаковать нас еще при подходе к острову и не дать нам развернуться. Пользуясь многократным превосходством, они старались окружить нас. Но опытные офицеры и солдаты мангруппы не дали им этого сделать и продолжали теснить китайцев.

Завязалась жестокая рукопашная схватка.

Мы выставили все автомобили посередине реки и включили все фары, ослепляя китайцев. Это здорово нам помогло.

До глубокой ночи шло ожесточенное сражение. Треск дубин и прикладов, крики ярости и просьбы о помощи, стоны, мат — все слилось в сплошной рев.

Вскоре обе стороны стали вытаскивать из этой схватки раненых и изувеченных. Картина жуткая. И никто никого не мог выбить с острова… Далеко за полночь схватка стала потихоньку затухать.

… Китайцы целенаправленно поднимали уровень напряженности с каждым разом все выше и выше, стремясь спровоцировать нас на открытие огня».

И этот раз пришел, но, к счастью, применил он тогда не оружие, а бронетехнику. Иного выхода просто не было. Даже теперь, через пять лет, сидя на кухне оперативной квартиры в Москве, отхлебывая холодный, горький чай, он чувствовал, как возвращается к нему то состояние — дрожь во всем теле, тошнота, липкий пот, заливающий лицо.

Случилось это в феврале 1968 года. Один из секретов доложил на заставу, что огромная колонна китайцев с плакатами и лозунгами движется в сторону острова. Старший наряда терялся в примерном подсчете количества нарушителей, называл человек восемьсот. Позже выяснилось, в тот день на лед вышла тысяча китайцев.

От многосотенной китайской толпы исходила зловещая опасность. Это чувствовал он, лейтенант Бубенин, это чувствовала горстка его пограничников, растянувшаяся в две шеренги, в две тонкие ниточки.

А на импровизированной трибуне, которую соорудили китайцы, один оратор-горлопан сменял другого. Их криками приветствовала толпа. Звучали цитаты Мао, которые хором повторяли китайцы. Гремели барабаны оркестра. По команде толпа развернулась и бросилась на шеренги советских пограничников.

«Тысяча отборных, крепких, разъяренных бойцов схватились в смертельной схватке. Мощный, дикий рев, стоны, вопли, крики о помощи далеко разносились над великой рекой Уссури.

Треск кольев, прикладов, черепов и костей дополнял картину боя. На многих автоматах уже не было прикладов. Солдаты, намотав ремни на руки, бились тем, что у них осталось…

А громкоговорители продолжали вдохновлять бандитов. Оркестр ни на минуту не умолкал.

Напряжение достигло предела. В какой-то момент я вдруг четко осознал, что может произойти что-то непоправимое. Решение пришло неожиданно…»

…Бубенин встал, подошел к окну. Он не раз возвращался в мыслях к тому страшному побоищу и к своему неожиданному решению. Может, и не прав был, как считал кто-то в отряде. Может, и в самом деле не по чину-должности много взял на себя.

А если бы не взял? Если бы не вскочил в БТР и не приказал механику-водителю направить машину на толпу китайцев? Они просто смели бы его пограничников, раздавили, затоптали. Китайцы обвинили его тогда, что он задавил четырех «мирных рыбаков».

В погранотряде его поступок тоже был воспринят неоднозначно. Оживились особисты, уголовное дело завела военная прокуратура. На заставу прилетел сам начальник разведки погранвойск генерал Киженцев с группой офицеров.

Начальник разведки внимательно выслушал его, пограничников, задавал наводящие вопросы и все больше хмурился, мрачнел.

В конце беседы он долго молчал, потом глухо, тяжело спросил:

— Вы понимаете, лейтенант, что подписали себе приговор?

Да, он это прекрасно понимал. Там, на «ледовом побоище», у него не было выбора — не останови он китайцев, потеряй своих солдат — приговор. Остановил нарушителей границы — сбил или не сбил, надо еще доказать — опять приговор.

Трудно сказать, почему тогда закрыли уголовное дело, не состоялся «приговор», о котором говорил генерал. Ходили слухи, что когда об этом происшествии доложили Генеральному секретарю Леониду Брежневу, он ответил: действия пограничников следует одобрить. А может мартовские события 1969 года «помогли». Получилось на войне как на войне — после Даманского выходило не под приговор подводить надо, а награждать. Наградили.

Мужество пограничников

На следующее утро за ним приехали те же сотрудники, что встречали в аэропорту. Куда теперь лежал его путь? Может, в прокуратуру? Оказалось на площадь Дзержинского, нынешнюю Лубянку, в управление пограничных войск КГБ СССР.

Началось хождение по высоким кабинетам. Сопровождающий провожал его в приемную какого-то начальника и докладывал дежурному офицеру.

— Майор Бубенин…

Офицер понимающе кивал и заходил к шефу. Через минуту— другую майора приглашали в кабинет. Виталий Дмитриевич чувствовал, что это какие-то большие начальники Комитета госбезопасности, но кто эти люди — оставалось загадкой.

Сами они не представлялись, одеты были не в форму, а в штатские костюмы, так что об их званиях можно было только догадываться. Майор с границы, для которого начальником является командир погранотряда, а командующий округом — заоблачная высота, разумеется, не знал и не мог знать высший эшелон руководителей Комитета госбезопасности. А это были именно они. Позже Бубенин узнает, что водили его по кабинетам членов коллегии КГБ, и те самые штатские, интеллигентные, негромкие собеседники майора носили звания генерал-полковников и возглавляли ведущие главные управления.

Поразительно, но первый день собеседований для прояснения его судьбы ровным счетом ничего не дал. Высокие начальники, как казалось ему, говорили обо всем, только не о том, зачем его вызвали в Москву…

Так в беседах прошло несколько дней. Вечером он был у первого заместителя председателя КГБ Семена Кузьмича Цвигуна.

— Завтра идем к Юрию Владимировичу Андропову, — сказал Цвигун.

«Служи верой и правдой…»

Ровно в десять их пригласили к председателю КГБ. Первым вошел генерал Цвигун, за ним начальник погранвойск генерал Матросов, потом руководитель 7-го управления генерал Бесчастнов и он, майор Бубенин.

Юрий Владимирович встал из-за стола, пожал всем руки, предложил сесть. Принесли чай с лимоном — стаканы в тяжелых, массивных подстаканниках.

Андропов все больше спрашивал, слушал. Вопросы были обращены чаще к Бубенину, который вновь рассказывал о себе, о службе на границе, о Даманском.

В конце разговора председатель КГБ сказал:

— Вы нам подходите.

Пожал руку и пожелал удачи.

Так неожиданно для себя Герой Советского Союза майор погранвойск Виталий Бубенин получил новое назначение. Он возглавил легендарную ныне «Альфу».

Это теперь она такая известная и легендарная. А тогда никто бы и не взялся предположить, что из всего этого получится.

Когда будущий начальник штаба «Альфы» полковник Анатолий Савельев еще молодым прапорщиком уходил в группу из своего подразделения, ему говорили: «Зачем это тебе нужно? Сколько таких групп создавалось под конкретные задачи. И где они теперь?»

Говорившие по-своему были правы. Действительно, в КГБ нередко формировались временные подразделения для выполнения конкретных задач. Но после решения этих задач они расформировывались. Кто о них знал, помнил? Многие считали, что и «Альфу» постигнет подобная судьба.

Однако был человек, который думал иначе. Не знаю, обладал ли он даром предвидения, но даром мудрого руководителя владел точно. Речь идет, конечно же, о председателе КГБ Юрии Владимировиче Андропове.

Этот человек не сомневался: путь «Альфы» окажется длинным и трудным. У нее будет много работы.

В 1974 году, когда Юрий Владимирович собственной рукой написал приказ о создании группы «А» № 0089/ОВ (что означает «совершенно секретно» и «особой важности»), американец Чарльз Беквит, ветеран войны во Вьетнаме, еще ходил по кабинетам Пентагона и доказывал, что такое подразделение очень нужно. Однако его никто не хотел слушать. В бесплодной борьбе прошло несколько лет.

«Я пришел к выводу, — признался Беквит, — что армия США не считает нужным иметь подобное подразделение. У меня голова шла кругом от тирании бюрократов».

Майор Виталий Бубенин, к счастью, был избавлен от необходимости кому-либо что-то доказывать. Все, кто занимался созданием группы, думается, осознали государственную важность этого предприятия. Для тех, кто не осознал, добрым стимулом в работе стал андроповский приказ. Однако на этом преимущества Бубенина перед Бевитом, пожалуй, заканчивались.

В чем была главная сложность?

Прежде всего в том, что в нашей стране, как, впрочем, и во всем остальном мире, не существовало опыта создания подобных подразделений. Поэтому и произошла печально известная трагедия мюнхенской Олимпиады-72, когда власти были в растерянности, а полиция бессильна. Однако именно после Мюнхена правительство Западной Германии создает специальное подразделение по борьбе с терроризмом, названное ГСГ-9. В эти же годы сформированы подобные подразделения во Франции — группа национальной жандармерии (ГИГН), у нас, в Советском Союзе, — группа «А».

Тремя годами позднее, в 1977-м, США в Форт-Брагге, в штате Северная Каролина, развернут группу «Дельта».

Кто нужнее в группе?

Как только эти спецподразделения появятся на свет, они обратятся за помощью к израильтянам. К середине 70-х годов спецназ Израиля накопит достаточно знаний и опыта в борьбе с террористами. В Израиле пройдут стажировку бойцы британской САС, западногерманской ГСГ-9, американской «Дельты».

Однако ни о чем подобном не мог мечтать только что назначенный командир советской группы «А» майор Бубенин. Да он, собственно, и не мечтал. У него были другие заботы. Для начала надо просто собрать воедино подразделение из отдельных личностей. О том, что они должны быть личностями, командир группы не сомневался. Личностями, которые дополняют друг друга, помогают, создают единое, крепкое, слаженное подразделение.

Сложность была еще в одном — легче набирать бойцов под определенные, ясные задачи. Нельзя сказать, что Бубенин не помнил приказа Андропова. Он выучил его наизусть: пресекать преступные акции на аэродромах, вокзалах, в морских и речных портах. Все вроде предельно ясно. Однако не ясно главное: как это делать? Какие бойцы для этого нужны, какими качествами физическими, психологическими, моральными они должны обладать?

Однако критерии все-таки были нужны. Поэтому решили формировать группу только на добровольной основе. Это во-первых.

Во-вторых, попасть в «Альфу» могли офицеры, прослужившие в КГБ не менее двух лет.

В-третьих, кандидаты должны иметь высшее образование или учиться в вузе.

В-четвертых, выдерживать большие физические и психологические нагрузки. Требования предъявлялись самые жесткие. Поэтому в первой тридцатке группы «А» оказались в основном спортсмены — чемпионы страны, республики, общества «Динамо» Комитета госбезопасности.

Были, конечно, и объективные положительные условия. В ту пору в КГБ из трудовых, воинских, студенческих коллективов рекомендовали и отбирали только лучших. А Юрий Владимирович Андропов разрешил Бубенину выбирать свою «тридцатку» из всего Комитета госбезопасности, из тысяч сотрудников, то есть лучших из лучших.

В «Альфу» шли люди смелые и мужественные, готовые не за деньги, а ради спасения других пожертвовать собой. Потом с годами мысль о самопожертвовании при спасении заложников станет одной из основных. Примером тому многие спецоперации «Альфы» и, в первую очередь, освобождение захваченной школы в г. Беслане в сентябре 2004 года.

С тех пор прошло уже три с половиной десятка лет, но первая «бубенинская» тридцатка и поныне считается лучшей. Почему?

Возможно, на этот вопрос ответят сами сотрудники группы «А». И в первую очередь из того первого набора.

Вот мнение полковника Анатолия Савельева, погибшего при освобождении заложников у шведского посольства 20 декабря 1997 года. Интервью у меня с ним состоялось в марте 1992 года.

Корреспондент: «Как вы думаете, первый набор группы «А», первая тридцатка, был удачным?»

Савельев: «Да, очень удачным. Этот первый призыв и еще набор 1978 года — самые лучшие. Без сомнения. Хотя и позже выбор был большой…»

Корреспондент: «А почему так?? От чего зависит??»

Савельев: «Мне кажется, это было совсем другое поколение людей. Иное отношение к делу. Ведь многое из того, что мы делали, нам никто не говорил, в шею не гнал, мол, делай добросовестно. Это как разумеющееся само собой…

…В первой тридцатке ребята были здоровые от природы, занимались спортом, имели голову на плечах.

Очень важно, что большинство сотрудников первого набора пришло из «наружки». Там работа очень самостоятельная. Ты остаешься один на один. Надо думать».

Первый призыв группы «А». В центре в военной форме Герой Советского Союза В. Бубенин.

Такой видел «бубенинскую» тридцатку изнутри Савельев, которому было посмертно присвоено звание Героя России.

Валентин Шергин, начальник охраны Бабрака Кармаля, не раз закрывавший собой афганского руководителя, по поводу бубенинской тридцатки имеет следующее мнение:

«Первый набор — 30 человек — оказался на редкость сильным во всех отношениях.

Работали за идею, никаких дополнительных выплат. Часто сидели «на казарме», разъезды, выезды. Бывали моменты, когда ко мне гости в дом, а я — из дому. На службу. Хорош хозяин…»

Случалось, уже зачисленные сотрудники приводили с собой своих знакомых, товарищей, друзей. Бубенин внимательно относился к таким рекомендациям. Ведь каждый, кто желал «порадеть родному человечку», как выражался известный литературный герой, понимал, что ему лично придется идти под пули террористов, плечом к плечу с этим самым «родным человечком». А кому не дорога собственная жизнь?

Да и к тому же группу антитеррора вряд ли можно назвать теплым местечком. Огромные физические нагрузки, постоянный тяжкий труд, мобилизация всех сил организма. Так что порочный метод протежирования в данном случае пришелся как нельзя кстати.

Интересно, что этот метод комплектования прижился в «Альфе». И сегодня, через 35 лет после того, как Бубенин принимал в свои ряды первых «протеже», в подразделения приходят по рекомендации действующих сотрудников их друзья, сыновья друзей, братья, зятья. Разумеется, они подвергаются строгой проверке. И тут уж никакие рекомендации не помогут. Но если ребята выдерживают экзамен, как говорится, милости просим к нашему шалашу.

Конечно, речь не идет о том, что по такому принципу формируется вся группа, однако и этот подход опробован практикой и вполне применим.

Словом, примерно через месяц проблема комплектования подразделения была решена. Группа создана, укомплектована в соответствии со штатом — командир, заместитель и 28 сотрудников. Теперь не только Бубенин, заместитель Ивон, но и все бойцы задавались вопросом — что делать дальше? Там, на прежних местах службы, они были лучшими, передовыми, и о службе знали все или почти все. Здесь они о службе не знали ровным счетом ничего.

Однако неспроста говорят, командир — всему голова. Потому все смотрели на командира.

Боевое слаживание

Майор Бубенин помнил о задаче, поставленной председателем КГБ: создать подразделение антитеррора, способное защитить наших граждан от особо опасных преступных акций на аэродромах, вокзалах, морских портах.

Однако прежде чем создать специальное подразделение для выполнения таких сложных задач, как освобождение самолетов, кораблей, иностранных представительств, надо было, как говорят в войсках, «сколотить» обычный воинский коллектив, решить проблему слаженности боевого подразделения. Чтобы они чувствовали себя единой семьей, не только за праздничным столом, но, прежде всего, на поле боя. А для этого следовало отработать тактику, организовать взаимодействие, связь.

Герой Советского Союза старший лейтенант В. Бубенин на встрече с пионерами.

Начались выезды в учебные центры Тульской воздушно-десантной дивизии и Московского высшего военного пограничного училища в Ярославскую область.

Почти одновременно с боевым слаживанием возникла проблема вооружения и снаряжения группы. Какое оружие, броне в головы пришла мысль — сравнить его с иностранными образцами. Обратились к руководству. К их предложению отнеслись с пониманием. Вскоре в группу доставили оружие и бронежилеты иностранного производства. Это были образцы английских и немецких фирм.

Первым делом опробовали бронежилеты. Западные фирмы делали их, конечно, изящнее, легче, но наши АКМ пробивали их запросто. Отечественные «броники» хоть и тяжелее, но надежнее. На том и порешили — оружие и бронежилеты использовать отечественные.

Не последнее дело и экипировка. Она должна быть удобной, функциональной, не стеснять движения. Пересмотрели все, во что одеты военнослужащие Министерства обороны, внутренних войск, Комитета госбезопасности. Лучше других показалась форма ВВС — кожаные куртки, сапоги, комбинезоны летных техников. Ее и приняли.

В 1975 году Бубенин почувствовал — пора начинать тренировки на самолетах. Сначала надо было понять: как будут действовать террористы. В ту пору террористические акты в нашей стране были крайне редки. А уж захваты самолетов — и тем более.

Бубенин с Ивоном перелопатили кэгэбешные архивы. Оказалось, первая попытка угона самолета за границу в послевоенный период (в довоенный их вообще не было) пришлась на далекий 1954 год. Самолет «Ли-2» угоняли из Эстонии. Угон сорвал бортмеханик Тимофей Ромашкин, вступивший в борьбу с бандитами. Он погиб. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1970 году отец и сын Бразинскасы захватили самолет «Ан-24», убили бортпроводницу Надежду Курченко и приказали лететь в Турцию. Самолет совершил посадку на аэродроме турецкого города Трабзон. С тех пор об угонщиках ничего не слышно. МИД СССР потребовал выдачи убийц. Только кто же их выдаст.

И, наконец, в 1973 году четверо вооруженных преступников захватили самолет «Як-40», следовавший по маршруту Москва — Минск, и потребовали вылета за рубеж. Спецоперацию по освобождению заложников проводили московские милиционеры и сотрудники УКГБ по Москве и Московской области. Эту операцию «альфовцы» разобрали по косточкам.

А дело происходило так. После захвата экипажу удалось убедить бандитов сделать посадку в Москве, якобы для дозаправки топливом. Посадку сделали в аэропорту «Внуково-2».

Первыми в переговоры с бандитами вступили Министр внутренних дел Николай Щелоков и первый заместитель председателя КГБ Семен Цвигун. Они оказались в аэропорту после завершения межгосударственного визита. А тут и «Як-40» с террористами подрулил.

Высокие начальники начали переговоры. Вскоре в аэропорт прибыл шеф управления КГБ по Москве и Московской области генерал Виктор Алидин. Террористы требовали дозаправку самолета, передачу полутора миллионов долларов и вылет в Швецию. Если их требования не будут выполнены, угрожали взорвать самолет с пассажирами и экипажем. Щелоков и Цвигун решили удовлетворить требования угонщиков и выпустить самолет за границу, но поставили условие — вылет только после передачи раненых. Террористы приняли условие.

К самолету был направлен заправщик и машины «скорой помощи». Когда машины возвратились, сотрудникам КГБ удалось узнать со слов эвакуированных пассажиров, что в салоне находятся четверо захватчиков, вооруженных ружьями. Относительно взрывного устройства раненые отвечали отрицательно. Никто из них не видел у террористов бомбу, взрывчатку или что-нибудь подобное.

Было принято решение провести спецоперацию по нейтрализации террористов и освобождению заложников.

Группу захвата возглавил начальник Московского уголовного розыска. Штурмующих одели в бронежилеты, вооружили табельными Макаровыми, и они, выстроившись в цепочку, незаметно для террористов расположились под фюзеляжем самолета.

Когда сотрудник с чемоданом в руке, в котором были приготовлены деньги для передачи, подошел к лайнеру, бандиты открыли двери. Прозвучали выстрелы. Двое террористов упали замертво у двери, а группа захвата быстро проникла в самолет и арестовала угонщиков. Никто из пассажиров во время штурма не пострадал. Старший лейтенант милиции Попрядухин за умелые действия в ходе операции был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

На первый взгляд спецоперация прошла успешно. Однако когда Бубенин и его сотрудники стали тщательно анализировать все этапы, оказалось, что успеха добиться помогла цепь счастливых случайностей. Но полагаться только на удачу, везение в борьбе с террористами нельзя.

Первый срыв мог произойти, когда чекисты не смогли собрать нужной суммы денег. Тогда генерал Алидин приказал сделать «куклу».

Следующая незадача — отсутствие у группы захвата багра и штурмовой лестницы. К счастью, рядом оказалось пожарное депо, а штурмовую лестницу нашел опытный шеф московского КГБ — он вырвал несколько звеньев из металлической ограды аэродрома. А если бы ограда была деревянная или бетонная, а пожарных не оказалось поблизости? Что тогда? Вот об этом и размышлял командир группы «А».

Люки, лючки, двери…

И все-таки Бубенин кое-что взял из опыта «алидинской» штурмовой группы. Он и его заместитель Ивон попытались мысленно поставить себя на место террористов.

Захват. Бандиты должны выдвинуть требования. Каким образом? Варианта три. По радио с самолета, в форточку кабины, в открытую дверь, как летом 1973-го во «Внукове-2». Аккумуляторные батареи быстро сядут, дверь в кабину заблокирована, и пилоты ее не откроют, значит остается дверь лайнера. Нужно использовать, к примеру, багор или нечто подобное, чтобы угонщики не могли ее захлопнуть. А если это будет не просто багор, а своего рода газовое оружие? Одним ударом двух зайцев — и дверь блокируется, и террористы падают, сраженные струей газа.

Обратились в техническое управление КГБ, в один из научно-исследовательских институтов. Через несколько дней в расположение группы доставили это «чудо-оружие», как шутили бойцы, — «газовый багор»…

Возможно, сегодня с высоты тридцатилетнего опыта борьбы с терроризмом «газовый багор» кажется смешным и наивным приспособлением, но без него не было бы многого, чем ныне владеет и гордится легендарная «Альфа».

Самолеты, которые предстояло штурмовать, бойцы первой тридцатки излазали «от» и «до» — где какие люки, лючки, двери, как они открываются, закрываются, куда падают — в проход или на кресла. Изучали и наиболее уязвимые места воздушных лайнеров, ознакомились с порядком заправки горючим, смены экипажей, загрузки и выгрузки багажа, посадки пассажиров.

А вскоре провели и свои первые учения по освобождению захваченного «террористами» самолета. Посмотреть, чему научились сотрудники группы «А», приехал заместитель председателя КГБ.

Противостояли «альфовцам» опытные оперативники Комитета. Им была поставлена задача — обнаружить бойцов штурмовой группы еще на подходе, до проникновения в самолет. Оперативники глядели в иллюминаторы во все глаза. Они понимали: «альфовцы» где-то здесь, рядом. Чувствовали даже покачивание самолета, какие-то едва различимые шорохи, но ничего не видели. Вокруг лайнера никаких людей, плоскости крыльев пусты.

И вдруг, в мгновение ока, в полупустом самолете — толпа людей. В униформе, в касках, с пистолетами. Ослепляющий взрыв, резкие крики: «Руки за голову! Голову на колени!»

Оперативников, играющих роль террористов, быстро скрутили, спустили вниз, положили носом на бетонку у самолета.

Зампред КГБ остался доволен.

Но чего это стоило «альфовцам»? Например, найти «мертвое» пространство на крыле самолета — считай, целое открытие. Оказывается, есть такое, и бойцы группы антитеррора вполне успешно используют его для скрытного выдвижения к люку лайнера.

Тогда же, в ходе тренировок на самолете, сотрудники подразделения поняли, что при проникновении в салон главное — скорость, быстрота броска. Неожиданное появление бойцов, с применением светошумовых гранат и других спецсредств парализует волю захватчиков, дает выигрыш во времени, а значит, возможность завершить операцию успешно.

Отработав самолет, Бубенин, Ивон и их подчиненные шли дальше. Они понимали, что захват самолета — лишь одно из звеньев террористического акта. В любом случае при поездке в аэропорт или обратно террористы потребуют транспорт. При этом у них, скорее всего, будет свой водитель. Значит, вставала проблема — как нейтрализовать террористов на маршруте движения.

Это потом, позже «альфовцы» придут к выводу, что штурм транспортного средства во время движения по маршруту — и есть самый действенный прием. А пока творческая мысль работала в другом направлении. Например, создать специальный автобус, погрузившись в который террористы просто бы засыпали.

Бубенин опять встретился с учеными. Можно ли создать автомобиль, в котором террористы усыпляются газом? В принципе можно, ответили ему. Но что станет с пассажирами этого автомобиля, среди которых будут не только бандиты, но и заложники? Ведь уснет и водитель, а машина просто разобьется. А надо сделать так, чтобы не разбилась.

Задача ясна — ученые стали думать. Вскоре прозвучал телефонный звонок из НИИ КГБ — забирайте «изделие» и испытывайте. «Рафик» был полностью готов к испытаниям, в кузове машины даже сидели подопытные кролики.

Выехали на полигон. За руль сел сам Бубенин. По ходу движения оглянулся через плексигласовую прозрачную перегородку — кролики, опустив уши, уже засыпали. Вскоре и сам он не заметил, как «вырубился» и уткнулся лицом в баранку. Автомобиль в ту же секунду резко затормозил. Ехавшие сзади ученые с бойцами подбежали, вытащили командира, привели в чувство.

Оказывается, из второй машины, идущей следом за его «рафиком», была подана команда на специальное устройство, пускающее газ, а также включался тормоз.

Впоследствии эта идея не прижилась. Возникло много проблем — как технического свойства, так и медицинского, биологического. Усыпить сидящих в автобусе удавалось на 5–7 минут. А если группа захвата застрянет, остановится по каким-либо причинам и не успеет арестовать террористов? Что сделают они с заложниками, когда придут в себя и поймут в чем дело? Или если бандиты заподозрят что-то неладное и просто отвергнут предложенное транспортное средство? Значит, это ложный путь. Предстояло найти другой. И он был найден и в будущем показал свою эффективность. Таким способом «взяли» захваченный террористом автобус с корейскими туристами в Москве на Васильевском спуске в 1995 году. Бандит был уничтожен, заложники — освобождены.

На край земли советской

…В апреле 1977 года командир группы «А» Виталий Бубенин был на докладе у председателя КГБ Андропова. Каждые полгода вызывал его к себе Юрий Владимирович. Внимательно слушал, задавал вопросы, спрашивал о проблемах, о нуждах. Так было и в этот раз. Судя по всему, руководитель Комитета госбезопасности остался доволен докладом командира группы антитеррора, поблагодарил за службу.

Тут Бубенин преподнес ему сюрприз.

— Юрий Владимирович, хочу вернуться в пограничные войска.

Андропов внимательно посмотрел на майора, снял очки, отложил их в сторону.

— Ну, что ж, дело вы свое сделали, группу на ноги поставили, — сказал он. — В конце концов, вы не в тыл проситесь, а на передовую. Пишите рапорт, найдем вам достойную должность в погранвойсках.

И Бубенин написал. Председатель КГБ наложил резолюцию: «Тов. В. А. Матросову. Прошу очень внимательно отнестись к просьбе тов.

Бубенина и, по возможности, положительно ее решить. Андропов».

С трижды Героем Советского Союза И. Кожедубом.

В погранвойсках «внимательно отнеслись и решили». В конце апреля вышел приказ — назначить майора Бубенина на должность начальника политотдела погранотряда на Камчатку. Словно и не было этих двух с лишним лет службы в центральном аппарате КГБ. Его вновь вернули на прежнюю должность, только отправили еще дальше — на край земли советской.

Как складывалась дальше судьба первого командира группы «А»?

Он воевал в Афганистане, в 1981 году был назначен заместителем начальника оперативно-войскового отдела Среднеазиатского пограничного округа.

Учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, закончил ее, служил в Политуправлении погранвойск. С 1987 года — начальник Политического управления — член Военного совета Прибалтийского пограничного округа, позже — заместитель командующего Северо-Восточным пограничным округом.

После развала Советского Союза направляется в г. Хабаровск на должность заместителя командующего Дальневосточным пограничным округом.

В 1993 году ему предлагают сформировать Хабаровский военный пограничный институт. Он создает это учебное заведение и становится его первым начальником.

Примеру Бубенина-пограничника последовали два его сына, три племянника. Все они стали офицерами погранвойск.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ