1. Кто как видит

Возможность видеть мир — великое благо. Ученые утверждают, что более 80 % впечатлений, которые получает человек из внешнего мира, дают ему зрительные восприятия. Известный немецкий ученый прошлого столетия Г. Гельмгольц, создавший первую научную теорию восприятия света, так охарактеризовал органы зрения: «Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и чудеснейшим произведением творческой силы природы. Поэты воспевали его, ораторы восхваляли, философы представляли как мерило, указывающее на то, к чему способны органические силы, а физики пытались подражать ему, как недостижимому образцу оптических приборов»[1].

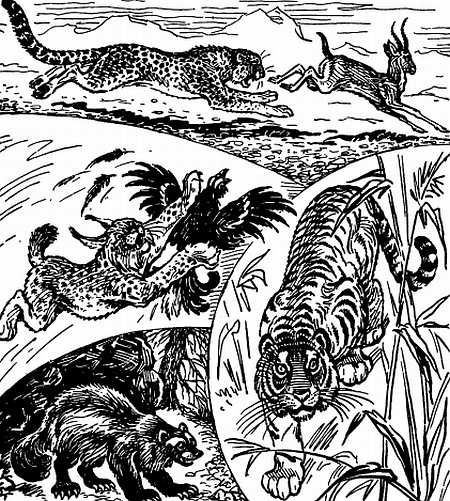

Зрение играет очень важную роль и в жизни животных. Наряду с другими органами чувств органы зрения способствуют связи организма животного с внешней средой. Зрение помогает животным увидеть добычу и схватить ее, заметить врага и скрыться от него, ориентироваться на местности, определять величину, форму и окраску предметов, а также их освещенность и расстояние, на котором они находятся.

Глаз — один из самых нежных и сложных органов чувств. При помощи глаз люди и животные видят все, что происходит вокруг них, познают окружающую природу, знакомятся с великим многообразием предметов, явлений и красок. Это основано на способности глаза воспринимать свет и преобразовывать световые раздражения в нервный процесс — зрение.

У позвоночных животных глаза расположены в глазных впадинах черепа. Каждый глаз состоит из собственно глаза, или глазного яблока, вспомогательного аппарата (веки, глазные мышцы, фасции, жировая подушка, слезный аппарат), а также кровеносных сосудов и нервов. Снаружи глазное яблоко покрыто белочной оболочкой — склерой, которая в передней части глаза переходит в прозрачную роговицу. Под склерой находится сосудистая оболочка, передняя часть которой переходит в радужную оболочку. У животных, как и у человека, радужная оболочка окрашена содержащимся в ней пигментом в самые различные цвета — от светло-голубого или желтого до красного и черного. У льва, например, глаза желтые, у белки-летяги и лошади — черные, у кошки — желто-зеленоватые или голубоватые.

В центре радужной оболочки есть отверстие — зрачок, через который свет проходит внутрь глазного яблока. При ярком свете зрачок суживается, а в темноте или при испуге и боли — расширяется. Форма зрачка у животных различная. У обезьян, собак, волков, свиней он круглый, у лисиц, кошек, гекконов — вертикально-овальный, у травоядных животных — поперечно-овальный. У степной гадюки, гюрзы и других ядовитых змей зрачок вертикальный, но у некоторых видов — у ящеричной змеи, песочной змеи и стрелы-змеи — круглый. У большинства ужей зрачок круглый, иногда вертикальный. У чесночниц— вертикальный, а у жаб и лягушек — круглый. Между роговицей и радужной оболочкой имеется пространство, заполненное прозрачной жидкостью, — передняя камера глаза.

Сразу за зрачком находится прозрачный хрусталик, имеющий форму двояковыпуклой линзы» окруженный особыми связками и ресничной мышцей. Внутренняя полость глазного яблока заполнена абсолютно прозрачной коллоидно-студенистой массой — стекловидным телом, прилежащим к самой внутренней оболочке глаза — сетчатке.

Свет представляет собой электромагнитные колебания, так же, как радиоволны и рентгеновские лучи. Различаются они длиной волн. Если длина радиоволн средневолнового диапазона составляет 200–600 метров, длинных — более 1000 метров, а ультракоротких радиоволн — 3–3,5 метра, то видимый свет имеет длину волн 0,004—0,008 миллиметра (рентгеновские лучи имеют еще меньшую длину волн, порядка миллионных долей миллиметра).

Первый и главный источник света на Земле — Солнце. Его лучи освещают все предметы и обитателей земли. Отражаясь от них, лучи света попадают в глаза и создают в них изображение этих предметов, животных, растений. Лучи, отраженные от предметов, проходят через сложную оптическую систему глаза: роговицу, переднюю камеру, хрусталик, стекловидное тело, преломляются в них и собираются на сетчатке, где имеются особые светочувствительные клетки — палочки и колбочки (в глазу человека насчитывают около 130 миллионов палочек и примерно 7 миллионов колбочек). Попадая в эти клетки, они вызывают в них фотохимический процесс, в результате которого возникает возбуждение (биотоки), передающееся через особые биполярные клетки к ганглиозным нервным клеткам сетчатки. От них отходят нервные волоконца (общее количество их в зрительном нерве человека колеблется от 1 до 8 миллионов), образующие зрительный нерв, по которому возбуждение «дет в зрительные центры затылочной доли коры больших полушарий головного мозга.

В сетчатке, напротив оси хрусталика, находится слепое пятно (место выхода зрительного нерва, на котором нет ни палочек, ни колбочек) и особое желтое пятно (место наилучшего видения сетчатки). У человека в центре желтого пятна есть небольшое углубление — центральная ямка, в. которой находятся только колбочки. Чем дальше от желтого пятна, тем больше палочек и меньше колбочек. По краям светочувствительной зоны сетчатки находятся только палочки. У животных центральной ямке желтого пятна соответствует круглая центральная зона, в которой также преобладают колбочки. Палочки примерно в тысячу раз чувствительнее к свету, чем колбочки. При малой интенсивности света, а также в сумерках и ночью функционируют в основном только палочки. Колбочки лучше выполняют свои функции днем, при ярком освещении, они же ведают и цветовым зрением.

У млекопитающих глаза различаются не только цветом, формой, величиной и особенностями зрения, но также и расположением. У человека и обезьяны глаза располагаются в глазных впадинах черепа так, что зрительные оси каждого из них по отношению друг к другу почти параллельны. У других животных зрительные оси глаз расположены под определенным углом: у льва — под углом 10°, у кошки — 18, у собаки — 50, у оленя — 100, у жирафа — 140, а у зайца — 170°. В связи с этим и поле зрения у человека составляет около 160°, а у собаки 250°. У животных с боковым расположением глаз, например у зайцев, поле зрения больше, чем у животных, глаза которых находятся на передней поверхности головы. Здесь же видны и экологические особенности, связанные с добычей пищи: у хищников поле зрения уже, чем у жертвы. Это связано также и со стереоскопичностью поля зрения, которая возникает при перекрывании левого и правого полей зрения и имеет большое значение для точного определения расстояния при схватывании добычи, прыжках и т. д. У человека стереоскопичность зрения составляет около 120°, у собаки — 90, у лошади — 60°. У лошадей расположение глаз боковое, но это снижает стереоскопичность их. Заметим, что из всех сухопутных животных самые большие глаза у лошадей (диаметр глазного яблока у них достигает 51 мм) и у страусов.

Кролики и зайцы могут видеть буквально все вокруг себя: боковое расположение и выпуклость глаз обеспечивают им большую величину поля зрения — 360°. Но стереоскопичность зрения у кролика составляет 30°, когда он смотрит вперед, и 9°, когда он глядит назад. Вообще зайцы интересны тем, что, имея возможность смотреть вперед и назад, они, спасаясь бегством от преследователя, смотрят в основном назад. Но такая, казалось бы, выгодная особенность зрения часто и подводит зайца: следя за догоняющей его лисицей, он не присматривается к тому, что происходит впереди, и нередко становится добычей другого врага, оказавшегося на его пути. Кроме того, заяц лучше видит движущиеся предметы и хуже — неподвижные. Поэтому он может подбежать совсем близко к неподвижно стоящему человеку даже на открытом месте. Кстати, за способность зайца скашивать глаза и смотреть назад его и прозвали косым.

Среди пресмыкающихся хамелеоны выделяются не только своей способностью быстро менять окраску тела и маскироваться под цвет окружающей среды, но и своими глазами. Большие, навыкате глаза хамелеонов защищены покрытыми чешуей подвижными веками, в центре которых имеется небольшое отверстие для зрачка. Они постоянно смещаются в разные стороны — вверх, вниз, вперед или назад в зависимости от цели. Таким образом, глаза у хамелеона вращаются, причем один двигается независимо от другого, что позволяет ему, не поворачивая головы, наблюдать за всем окружающим. Одним глазом хамелеон смотрит на какое-нибудь насекомое, а другим глядит на дорогу, по которой медленно передвигается. Если его потревожить — он спасается бегством и при этом одним глазом рассматривает путь, а другой не спускает с преследователя. Жители Мадагаскара, хорошо знающие хамелеонов, сложили даже поговорку, отражающую их поведение: «Действуй, как хамелеон: смотри вперед, не забывай оглядываться назад и всегда будь начеку!».

В изучении зрения и структуры глаза у человека и животных наука продвинулась в настоящее время далеко вперед. Этому способствовали разработка различных и очень тонких методик исследования фотохимических и нервных процессов, а также конструирование приборов необычайной точности. Вот один пример. Для изучения процессов, протекающих в глазах насекомых, созданы приборы, отводящие биотоки от самых ничтожных участков глаза. Ученые сейчас имеют возможность прозондировать глаз муравья электродом толщиной всего в один микрон! Это, в свою очередь, позволило изучить способности глаз приспосабливаться к различному освещению и восприятию частоты смены темноты и света — мельканий.

Способность глаз к улавливанию мельканий различна. Человек обычно воспринимает не более 16–18 мельканий в секунду. Мелькания большей частоты сливаются для него в единую картину. Глаза же птиц и насекомых устроены так, что они могут воспринимать 100 и даже 200 изображений в секунду, рассматривая их как самостоятельные, что очень важно при быстром полете.

Шоферам и всем автомобилистам хорошо известно, что такое ближний и дальний свет. А многим птицам часто бывает необходимо дальнее или ближнее зрение. Для этого у них имеется особый механизм, позволяющий лучше видеть предметы на разном расстоянии. У людей и млекопитающих это достигается изменением кривизны хрусталика под влиянием особой связки и ресничной мышцы. Сокращаясь или расслабляясь, ресничные мышцы могут изменять кривизну поверхности хрусталика, делая его более или менее выпуклым. При рассматривании предметов на близком расстоянии хрусталик принимает более выпуклую форму — это укорачивает фокусное расстояние до сетчатки и изображение на ней получается более четким. А когда глаз настраивается на видение далеких предметов, хрусталик растягивается и выпуклость его уменьшается.

Птицам при полете необходимо самое дальнее зрение, но иногда им требуется и ближнее зрение, например, бакланам при ловле рыбы под водой. Однако для них это не проблема: птицы могут произвольно менять кривизну хрусталика. Пингвины, наоборот, в воде видят лучше и дальше, а когда выходят на лед или на сушу — становятся близорукими.

Большинство тюленей одинаково хорошо видит и в воде, и на суше. Такое же зрение и у многих морских змей. У дельфинов зрение также достаточно хорошее: в воде они могут следить за объектом, находящимся от них на расстоянии около 15 метров, и совершать точный бросок к цели. Правда, в этом им помогает еще и эхолокатор. В воздухе дельфины видят различные предметы тоже неплохо, о чем можно судить по точности схватывания рыбы из рук человека, занимающегося их дрессировкой.

У рыб механизм аккомодации иной. У них глаз в состоянии покоя установлен на ясное видение предметов, находящихся вблизи. Иначе говоря, в обычных условиях рыбы близоруки. Но если они смотрят на предмет с далекого расстояния, то в результате сокращения специальной мышцы хрусталик отодвигается назад. А у лягушек, жаб и других земноводных налицо обратное явление: в покое у них глаз установлен на дальнее видение, а при рассматривании предметов, находящихся вблизи, хрусталик передвигается вперед.

В жизни лягушек и жаб зрение играет наиболее важную роль в добывании пищи и в обнаружении врага. Пищей им служат червяки, мухи и другие насекомые, которых они схватывают выбрасывающимся языком. Меткость и быстрота его просто поразительны. У жабы, например, язык выбрасывается изо рта, захватывает жертву и возвращается обратно за 1/15 долю секунды! И все это происходит под контролем зрения.

Жаба обычно ловит только живую и двигающуюся добычу, мертвые насекомые ее не интересуют. Правильно же оценить обстановку помогают ей глаза, напоминающие своеобразный кибернетический аппарат. Они посылают в мозг жабы только важные сигналы. Проносится муха вблизи — жаба мгновенно реагирует. А летит на таком расстоянии, что охотиться бесполезно, — она словно бы и не видит насекомого. Если же глаза зарегистрируют резкое движение тени, информация тотчас передается в мозг, и жаба насторожится, а ползет тень медленно, двигаясь вместе с солнцем, жаба спокойна: она не получает тревожного сигнала. Зрительный аппарат предохраняет ее от волнений по пустякам. Этот аппарат не случайно заинтересовал инженеров. По типу устройства глаз у жабы они создали электронный прибор, который используется в авиации для предупреждения опасных ситуаций в воздухе (система СДЦ — селекции движущейся цели).

Лягушки чутко реагируют на вибрацию и плеск воды, но в то же время способны видеть предметы за несколько метров. Самцы травяной лягушки в период размножения замечают другую лягушку на берегу с расстояния 3–5 метров и подплывают к ней. В это время их можно привлечь любым движущимся по воде предметом, даже бутылочной пробкой, которую тянут с помощью лески. Зрение у лягушек, как и у жаб, передает информацию в мозг только о движущихся предметах, неподвижных предметов они просто не замечают. Этим и объясняется, почему лягушки нередко хватают движущиеся несъедобные предметы, переносимые ветром, — лепестки цветов, кусочки бумаги и прочее. Кстати, при встрече со змеей лягушки хорошо видят ее движущийся раздвоенный язычок, который часто принимают за добычу. Пытаясь схватить его, лягушка сама прыгает навстречу своей судьбе и буквально лезет в рот ужа, которому остается только схватить и проглотить ее. Так что дело вовсе не в гипнотизирующем взгляде ужа, как когда-то считали.

Обделила природа остротой зрения и змей. Дело в том, что глаза у них всегда прикрыты тонкими, сросшимися. неподвижными веками. Вот почему для змей характерен немигающий, как бы гипнотизирующий взгляд. И хотя веки у змей прозрачные, особенно против зрачка, все же зрение у них неважное: все они сильно близоруки. После линьки, когда змея сбрасывает старую кожу, а вместе с ней старые, ороговевшие и уже тусклые веки, зрение змей несколько улучшается, так как новые веки более прозрачны. В этот период змея становится подвижнее и лучше охотится. Ну, а коль веки у змей сращены, то глаза у них всегда открыты — днем и ночью. Интересно: спит и видит!

Природа в процессе эволюции создала огромное разнообразие глаз, приспособив их к условиям жизни отдельных групп и видов животных. Если у человекообразных обезьян, как и у человека, зрение приспособлено к дневному образу жизни, то у других животных — как к дневному, так к ночному и сумеречному.

Многие птицы добывают пищу в сумерках (козодой) или ночью (совы, сычи, филины). Белая тундровая и ястребиная совы хорошо видят и охотятся днем. Впрочем, все ночные птицы видят и днем, правда, несколько хуже, чем ночью. Эта приспособленность к дневному или ночному образу жизни в значительной степени ослабляет конкуренцию при добывании пищи, а также усиливает полезную деятельность многих птиц с точки зрения человека. Например, дневные хищные птицы (орлы, соколы, ястребы, коршуны, луни, канюки, подорлики и другие) истребляют вредных грызунов, жуков, червей, бабочек и их гусениц в дневное время. Ночью же эту работу выполняют совы. Мелкие певчие птицы ведут борьбу с вредителями только днем. В вечернее и ночное время на смену им приходят жабы, ежи, барсуки, многие змеи.

Млекопитающие-хищники из семейства кошачьих ночью видят лучше, чем совы. Установлено, что острота ночного зрения у сов одинакова с остротой зрения человека и примерно в четыре раза слабее, чем у кошки, у которой днем зрение в пять раз слабее, чем у человека. Активны ночью опоссумы, рыси, львы, летучие мыши. Волки, собаки и лисицы активны и ночью, и днем. Заметим, что у чисто ночных животных, таких, как обезьяны-дурукули и некоторые полуобезьяны-лемуры, в сетчатке глаз содержатся в основном палочки, у других ночных животных количество палочек преобладает над числом колбочек.

У белки-летяги, например, ведущей ночной образ жизни, хрусталик бесцветный и лучше пропускает свет, что также благоприятствует ночному зрению.

Возникновение фотохимических процессов в глазах связано с изменениями зрительных пигментов в палочках и колбочках. Содержащийся в палочках родопсин (зрительный пурпур) под действием лучистой энергии распадается на ретинен и белок опсин, и при этом возникают биотоки, необходимые для возбуждения нервных клеток и зрительных нервов. Для нормального зрения необходимо постоянное равновесие между распадом и восстановлением родопсина. В темноте восстановление его идет быстрее и полнее. Для восстановления родопсина необходимо хорошее кровообращение и присутствие в сетчатке глаз витамина А, из которого образуется ретинен, поэтому при недостатке витамина А в рационе нарушается острота зрения, особенно в сумерках, и развивается болезнь гемералопия (куриная слепота), которая бывает не только у людей, но и у диких и домашних животных. Ночное зрение, как установили французские ученые, улучшается при употреблении в пищу черники или изготовленных из нее специальных препаратов. У многих животных глаза ночью светятся.

Немало рассказов можно услышать от охотников о светящихся глазах волков, собак, рысей, медведей. Это интересное явление связано с особенностями строения сетчатки глаза.

Сетчатка сверху покрыта слоем клеток пигментного эпителия, окрашивающим ее в темный цвет. Под ним непосредственно располагаются палочки и колбочки. У ночных животных слой пигментного эпителия развит очень сильно и это способствует тому, что свет, проходящий через сетчатку, отражается обратно. Этим и объясняется «свечение» глаз, наблюдаемое у кошек, волков, собак и других зверей, а также у некоторых птиц.

Среди млекопитающих с внешне нормально развитыми глазами есть дальнозоркие, а есть и близорукие (носороги, бобры, каланы). О каланах — камчатских бобрах — алеуты даже сложили поговорку: «Бобр глазам не верит». В то же время на близком расстоянии каланы видят не так уж плохо, а при добыче пищи слабое зрение у них компенсируется хорошим слухом и обонянием.

Близоруки и овцы, особенно культурных пород. Исследования показали, что взрослые овцы настолько близоруки, что очки им нужно было бы носить со стеклами — 6,27 Д, а слух у них на 30 % хуже нормального. Стадные инстинкты — своего рода врожденный оборонительный рефлекс — в какой-то степени компенсируют слабые зрение и слух овец, которые всегда следуют за вожаком. В качестве вожаков чабаны часто берут в стадо коз и козлов, как более чутких, храбрых и смышленых животных. Кстати, и у диких баранов-муфлонов вожаками также бывают дикие козы.

Если зверь состарился и у него ослабло зрение, он уже неполноценный охотник и обречен на полуголодное существование. В Средней Азии вблизи населенных пунктов охотники убили в разное время двух снежных барсов-ирбисов. Оба зверя оказались старыми, истощенными, с пустыми желудками, с помутневшими роговицами глаз. Возможно, бельма на глазах у них появились в результате травм при охоте на дикобразов или во время драк в период гона. Очевидно, диких животных барсы уже не могли добывать и поэтому спустились с гор к жилью людей в надежде поживиться овцами.

Известны случаи, когда люди пытались восстановить ослабленное зрение домашних животных при помощи очков. Так, например, поступил шведский жокей, жеребец которого стал проигрывать на ипподроме из-за испортившегося зрения. Когда жеребцу соорудили особые очки, тот не проиграл ни одного забега.

Автору известен и другой пример. Охотничий пес по кличке Том, состарившись, стал плохо видеть. Ветеринарный врач прописал ему очки, которые пес охотно носил, а если очки у него случайно сваливались, тут же приносил их в зубах к хозяину, чтобы тот надел их ему.

Бывают случаи, когда животных на время необходимо лишить возможности видеть окружающее. Почти все лошади обычно боятся огня и вывести их из горящей конюшни во время пожаров очень трудно, поэтому крестьяне, например, на Руси с давних времен в этих случаях накидывали на голову лошади мешок или пиджак, чтобы легче можно было вывести ее из горящего помещения. Если лошадь пуглива, также следует ограничить ее поле зрения, чтобы она не видела предметов, пугающих ее. Для этого используют уздечки со специальными наглазниками (шорами).

Пойманных для различных операций или мечения оленей часто приходится валить. В таких случаях рекомендуется закрывать им глаза, чтобы они не пугались и не мешали работать.

При поимке хищных зверей, особенно тигров или барсов, звероловы также стараются закрыть голову окруженному или попавшему в капкан хищнику. Это уменьшает способность зверя к сопротивлению и облегчает его фиксацию.

Когда-то в Индии тигров ловили, временно выводя у них из строя органы чувств, и прежде всего зрение. Для этого намазывали особым клеем листья и укладывали их поверх звериной тропы. Липкие листья приклеивались к лапам тигра, а когда он пытался сорвать их зубами — прилипали и к морде. Тогда зверь начинал в ярости кататься по ним и сам себе заклеивал глаза и уши. После этого тигра ловили и связывали без особого труда.

Из всех обитающих на земле животных самые большие глаза имеют головоногие моллюски (осьминоги, каракатицы, кальмары). Им, живущим во мраке глубин морей и океанов, хорошее зрение необходимо для поисков пищи и обнаружения врагов. Глаза у этих животных достигли особого развития и по строению очень сходны с глазами млекопитающих и человека: есть веки, глазное яблоко, роговица, передняя и задняя камеры глаза, хрусталик, радужная оболочка, сетчатка, зрительные нервы. Зоркость глаз у головоногих моллюсков поразительна: они видят почти так же хорошо, как сова, кошка, и стоят в этом отношении на первом месте среди обитателей моря. Это подтверждают и данные о количестве воспринимающих свет светочувствительных клеток в сетчатке глаза головоногих моллюсков в сравнении с глазами других животных. Так, если у карпа на один квадратный миллиметр сетчатки глаза приходится всего 50000 зрительных клеток, то у осьминогов — около 64 000, у каракатицы — 150000, а у кальмара — около 162000. Для сравнения укажем, что в сетчатке глаз кошки зрительных клеток в одном квадратном миллиметре — 397 000, у человека — 400000, а у совы — 680 000.

В отличие от глаз млекопитающих у головоногих моллюсков хрусталик глаза круглый и при помощи особой мышцы может двигаться и даже поворачиваться. Поэтому кальмар, например, способен рассматривать предметы, не поворачивая глазное яблоко. Кроме того, у кальмаров нет слепого пятна, что для видения во мраке глубин более выгодно. У кальмаров отмечается и асимметрия в величине глаз: левый глаз часто в четыре раза больше правого. Считают, что большой глаз приспособлен к большим глубинам, а маленький — для обозревания при всплытии на поверхность. Каждый глаз головоногих моллюсков видит самостоятельно. Бинокулярное зрение у них бывает как исключение у редких видов.

Величина глаз головоногих моллюсков зависит от величины их тела и глубины, на которой они живут, точнее, от степени освещенности мест обитания. У тех видов головоногих моллюсков, которые обитают в глубинах моря, глаза гораздо больше, чем у видов, живущих у поверхности. У гигантского спрута, например, глаза достигают 40 и более сантиметров в диаметре, а у каракатицы величина глаза составляет одну десятую ее тела. В связи с этим еще одно сравнение: у гигантского голубого кита, достигающего тридцати метров в длину, величина глаза составляет всего 10–12 сантиметров, что в 200–300 раз меньше длины самого кита.

Животным, постоянно живущим под землей (кроты, слепыши, безногие земноводные червяки и безногие ящерицы амфисбены), зрение почти не нужно, поэтому глаза у них недоразвиты.

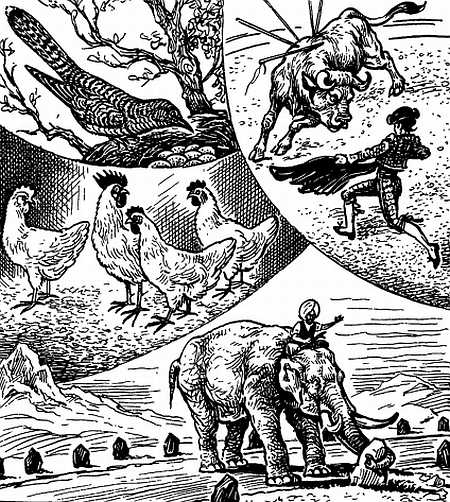

У птиц из всех органов чувств лучше всего развиты зрение и слух, при этом большее значение имеет зрение. Органы обоняния и вкуса развиты слабо. Коршуны или грифы, например, находят падаль не по запаху, а именно благодаря зрению. Слепых птиц в природе не бывает. Ведь каждая птица сама добывает пищу, слепая же этого делать не может, поэтому обречена на гибель. Не могут выжить также птицы с недоразвитыми глазами.

Птицы превосходят млекопитающих и других животных не только остротой зрения и дальнозоркостью, но и величиной глаз, которая не очень заметна, так как они прикрыты веками. Представьте себе, что у человека каждый глаз весит полтора-два килограмма — столько, сколько весит головной мозг. Немыслимо, скажет читатель. А ведь у многих птиц, особенно мелких, вес глаз превышает вес мозга и составляет более 1/3 веса головы, что лишний раз свидетельствует о большом значении зрения в их жизни. Ведь им нужно постоянно, с большой высоты — «с высоты птичьего полета» — и добычу разглядеть, и врага увидеть, и дорогу домой найти, и вообще разобраться в обстановке. А с плохим зрением ничего этого не сделаешь.

На Земле в настоящее время известно около 8600 видов птиц, и из них только в СССР обитает 704 вида. Многообразие условий, в которых живут птицы, наложило отпечаток на особенность строения их глаз и остроту зрения.

Один натуралист обнаружил как-то в лесу самку козодоя, насиживавшую яйца. Гнезда у козодоев почти нет — так, на сухой земле несколько травинок и на них светло-мраморного рисунка яйца. Человек осторожно обошел гнездо, зашел к птице сзади и решил сделать фотоснимок ее. Навел объектив, посмотрел в зеркало камеры и удивился: птица сидела к нему спиной и смотрела на него одновременно двумя большими блестящими глазами. А голова ее по-прежнему была направлена вперед. Так и на снимке получилось. Оказывается, для козодоев это нормально. Височный край больших, выпуклых глаз у них обращен несколько кзади, благодаря чему козодой может сидеть, не двигаясь, в гнезде, и видеть, не поворачивая головы, все, что делается впереди, по сторонам и даже сзади — поле зрения у него достигает 360°! Особенно выгодно это козодоям при ловле насекомых в воздухе: они могут видеть не только тех, которые летят впереди них, но и замечать тех, что летают сзади. Ловко развернувшись в воздухе, козодой с большой точностью хватает летящих позади него насекомых.

У куликов — вальдшнепов и бекасов — глаза тоже устроены так, что птица может сидеть или стоять к вам спиной и в то же время наблюдать за вами. Выпуклые глаза у них сдвинуты несколько кзади, и это помогает птицам разыскивать клювом в мягкой почве пищу и в то же время следить за всем, что происходит вокруг.

Еще большее впечатление на человека производит способность к наблюдению за воздухом и землей у сов. У сов глаза неподвижны (склеротическое кольцо сращено с черепом) и направлены вперед. Кроме того, в отличие от большинства птиц глаза у них посажены близко друг к другу, благодаря чему совы обладают бинокулярным зрением. Сова высматривает добычу одновременно двумя глазами, не поворачивая голову набок, как, например, петух, который рассматривает предмет по очереди то левым, то правым глазом (так же, как петух, смотрят и другие птицы). Неподвижность глаз и относительная ограниченность поля зрения у сов компенсируется большой подвижностью шейных позвонков: совы способны поворачивать голову более чем на 270° и, не меняя позы, видеть все вокруг себя.

Очень хорошее зрение у дневных хищных птиц. Они видят свою жертву с очень большого расстояния. Сокол-сапсан, например, видит небольших птиц, величиной с горлицу, с расстояния до 1077 метров. Небольшие соколы, кобчики, питающиеся насекомыми, различают одиночную стрекозу на расстоянии 800 метров. Для сравнения скажем, что далеко не каждый человек может разглядеть стрекозу и за 100 метров.

Острота зрения у птиц связана с особенностями сетчатки их глаз. У них изображение попадает не на всю сетчатку, а на небольшой, обычно круглый участок — область острого зрения. И к этому природа подошла дифференцированно: одних птиц наделила одной областью острого зрения, других — двумя. У стрижей глаза сближены, и они способны видеть предметы только прямо перед собой. В связи с этим они ловят насекомых, летающих только перед ними на открытых местах. В сетчатке глаз стрижей — лишь одна область острого зрения. А так как насекомые обычно летают высоко лишь в теплое время, когда воздух хорошо прогреется, то и стрижи прилетают к нам значительно позже других птиц, а улетают раньше.

У ласточек глаза более отодвинуты в стороны, поэтому и поле зрения у них гораздо больше, чем у стрижей. Это позволяет ласточкам замечать и ловить насекомых, находящихся впереди и по сторонам от них. Причем ловят они одинаково хорошо как летающих, так и сидящих насекомых. Этому способствует и то, что у ласточек, как утверждают ученые, в сетчатке есть две области острого зрения. Одна помогает им видеть летающих насекомых, а другая — сидящих. Благодаря этому у ласточек более широкие возможности к добыванию пищи и они прилетают к нам раньше, чем стрижи.

У дневных птиц, высматривающих добычу с высоты, зрительных клеток больше в верхней части сетчатки глаза. Это очень важно для восприятия изображений, идущих снизу, от земли. Поэтому и область острого зрения расположена у них в верхней части сетчатки. Нижняя часть сетчатки, воспринимающая изображения объектов, находящихся на высоте, беднее зрительными элементами, поэтому, если птице нужно рассмотреть, что делается в небе (например, не парит ли там хищник), ей приходится закидывать голову на спину и смотреть вверх в такой позе.

У птиц, живущих возле моря или больших рек и озер — у чаек, кайр и других, — область острого зрения устроена иначе: она узкой полосой проходит по середине сетчатки глаза и как бы делит ее на две половины. Это расширяет область зрения птиц и позволяет им видеть все, что происходит вдоль линии горизонта. Таким же образом устроена сетчатка и у степных птиц-дроф, которым также нужно посматривать вдаль, чтобы не прозевать врага, появившегося на горизонте.

У кайр и других птиц-нырков, добывающих пищу в воде, — свои особенности зрения. Когда птица погружается в воду, обычная дальнозоркость ей не нужна. Выручает третье веко, которое хорошо развито у всех птиц. У кайр в центре третьего века имеется тонкое, хрустально-прозрачное окошко, которое помогает им в воде более четко фокусировать изображения на сетчатке.

У каждой птицы — свой потолок полетов. Мелкие певчие птицы, разыскивая пищу, реже поднимаются на большую высоту, чем, например, ласточки или стрижи. Насекомых, червей и других безпозвоночных животных они находят на поверхности и в глубине земли, на траве, деревьях и в воздухе. Постоянный, настойчивый поиск в сочетании с хорошим зрением позволяет птицам обнаруживать насекомых везде, где бы те ни находились. От этого большая польза лесам, садам, полям, лугам и огородам, а в конечном итоге — людям.

Поисковые парящие полеты над полями, лугами и лесными полянами характерны и для большинства дневных хищных птиц из семейства ястребиных, однако это не мешает им обнаруживать добычу и с близкого расстояния. Дальнозоркий степной орел, например, может не только высматривать добычу, кружась над степью, но и подстерегать ее, сидя на каком-нибудь «наблюдательном пункте», даже на степном кургане. Выдающиеся способности прирученных орлов-беркутов люди издавна использовали для охоты.

Иногда в лесу можно услышать голос какой-то птицы: «кей… кей… кей…». Так кричит канюк, или сарыч, — рыжевато-бурая птица с коричневой пестриной на брюхе. Он кружит над лесной поляной или у опушки леса близ полей и высматривает добычу. Обычная пища канюка — мелкие грызуны и крупные насекомые (саранча, кузнечики, жуки). Часто канюк выслеживает добычу, усевшись на сухое дерево или столб. А бывает и так, что, охотясь за насекомыми, особенно за саранчей, канюк в поисках их расхаживает по земле.

Небольшой сокол-пустельга летом целыми днями «патрулирует» над полями и подкарауливает мышей, полевок, крупных насекомых. Повиснув в воздухе, он трепещет крыльями и смотрит, не появится ли грызун. Увидел — складывает крылья, по-соколиному камнем вниз — и полевка уже в когтях. Полезную деятельность пустельги и кобчиков можно усилить. Для этого в полях следует устанавливать высокие шесты с перекладинами вверху. Птицы охотно сидят на таких искусственных наблюдательных пунктах. Замечено, что на тех полях, где расставлены такие шесты, сусликов, мышей, полевок и вредных насекомых бывает меньше.

Рекордсменами по высоте полетов среди птиц являются грифы. В горных районах, где обитают эти птицы, каждая из них имеет свою гнездовую и охотничью территорию, часто в несколько десятков квадратных километров. Поднявшись на огромную высоту, гриф часами парит в воздухе на неподвижных крыльях, зорко осматривая землю. Обнаружить павшее или умирающее животное (пищей им обычно служит падаль) с высоты в два-три километра для грифа не представляет труда. Сложив крылья, он пикирует вниз, к добыче, раскрывая крылья-парашют буквально в нескольких метрах от земли.

Не успеет гриф заняться трапезой, как к нему со всех сторон слетаются сотрапезники. Как же грифы узнают, что их сосед нашел пищу? Оказывается, в этом им помогает острое зрение. Летая в нескольких километрах друг от друга над своими участками, они осматривают землю и в то же время поглядывают на соседей. Заметив, что один из них бросился вниз, другие тотчас же, как по сигналу, спешат к нему на пир.

Подобная система оповещения существует у чаек и у крупных воронов. Летая, они также посматривают в сторону своих соседей и по их поведению узнают, что те обнаружили добычу.

Поисковые реакции и манера схватывать добычу — врожденные. Позже к ним присоединяются условные рефлексы, выработавшиеся под влиянием условий жизни. Родственники грифов — стервятники также кормятся падалью и хорошо высматривают ее с высоты. Но они могут следить за окрестностями и с высокой скалы или дерева. Как и все птицы семейства ястребиных, стервятники очень наблюдательны и умеют извлечь выгоду из соответствующей обстановки. Стоит им заметить, что гиеновые собаки начали разыскивать дичь, как они уже кружат над этим местом в расчете на остатки от их стола.

С большой высоты высматривают добычу и близкие родственники грифов — ягнятники, или бородачи, из того же семейства ястребиных. Живут бородачи в горах Малой Азии, Аравии, на Балканах, а в нашей стране — на Кавказе, Алтае, в Киргизии и Туркмении. Утром, как только взойдет солнце, ягнятники вылетают на поиски пищи. Пищу ягнятника также составляет падаль, но особенно любят они глотать кости. Известен случай, когда бородач проглотил ребро большого козерога. Бывает, что бородачу достается голова козерога с громадными рогами. Взяв ее в лапы, он поднимается высоко над горами и роняет добычу на скалы. Голова разбивается, и подлетевший бородач поедает свою добычу. Таким же способом бородачи добираются иногда до мяса черепах. От удара панцирь черепахи раскалывается, и бородач, спустившись вниз, лакомится ее мясом.

В Древней Греции, рассказывают, произошел трагический случай, поразивший и напугавший жителей города Абдеры. Один всеми уважаемый гражданин уже почтенных лет был убит внезапно упавшей на него с неба черепахой. Необычайное событие взбудоражило горожан и все они решили, что падение черепахи было божеским предупреждением абдеритам за всякие грехи. Только один житель Абдер не согласился с таким объяснением и высмеял его. Это был Демокрит, величайший философ древней Греции. Он объяснял, что черепаха упала с неба не по велению божию, а ее уронил на блестевшую на солнце лысину абдерита орел, приняв ее за камень. Демокрит оказался прав, хотя и допустил ошибку, назвав ягнятника орлом.

Системой «воздух — земля» пользуются и многие другие птицы, разбивающие добычу о камни или скалы. Серая ворона, например, отыскав на отмели ракушку-беззубку, хватает ее клювом и, поднявшись вверх, бросает раковину на камни. Ракушка разбивается, и ворона поедает нежное тело моллюска. Так же поступают и морские чайки — они разбивают ракушки о прибрежные камни. В последнее время вороны научились разбивать ракушки, бросая их на асфальтовые дороги. С недавних пор среди ворон появились и новаторы. Например, вороны, обитающие в окрестностях аэродромов близ Ташкента и Сочи, желая полакомиться сердцевиной грецкого ореха, бросают его с высоты 30–50 метров на бетонную взлетно-посадочную полосу. Если орех не раскололся, операция повторяется.

Серебристые чайки, или, как их еще называют, чайки-хохотуньи, питаются не только рыбой и различными беспозвоночными, но и грызунами. В степях Украины они охотятся на мышей, полевок и даже сусликов, истребляя их в огромных количествах. С сусликами чайки расправляются следующим образом. Летая над полями и лугами, птица с воздуха следит за землей. Вот из норки вылез суслик, огляделся и отправился на поиски корма. Когда он окажется на значительном от своего убежища расстоянии, чайка стремительно падает вниз и хватает зверька. Затем поднимается с ним в воздух и бросает с высоты на землю — оглушает. И снова хватает.

Как бы низко птицы ни собирали пищу (например, жаворонок, кормящийся на земле), все же летают они довольно высоко над землей. Исключение составляет зимородок, который высматривает добычу — маленьких рыбок и другую живность, — летая низко над водой. Причем видит зимородок одинаково хорошо и в воздухе, и в воде, что объясняется наличием в сетчатке глаз у него двух областей острого зрения.

Зрение помогает перелетным птицам также при осенних миграциях на зимовья и при возвращении весной к родным гнездовьям. Весной птицы летят обратно не потому, что в местах зимовки стало меньше корма. Их гонит в родные места сложный инстинкт размножения, обусловленный состоянием нервной системы и желез внутренней секреции. Сигналом к весеннему перелету птиц является изменение длины светового дня: весной на севере день длиннее, чем в районах тропиков. А свет — важнейший стимулятор процессов, связанных с размножением птиц, других животных и растений.

О том, что длина светового дня — мощный стимул, побуждающий птиц к перелетам, свидетельствуют многолетние наблюдения и опыты ученых-орнитологов. Длина светового дня связана с количеством солнечного света, который воспринимается органами зрения птиц и вызывает изменения в нервной и гуморальной системах их организма. А это в свою очередь приводит в действие биологические, наследственно закрепленные механизмы, заставляющие птиц перемещаться в строго определенном направлении. Зачастую поражает точность, с которой некоторые виды птиц прилетают на гнездовья: в одну и ту же неделю года, почти в один и тот же день! Не зря же в науке сложилось понятие о биологических часах.

Совершая дальние и сверхдальние (за много тысяч километров) перелеты, птицы обладают поистине поразительной способностью находить нужный им путь к цели.

Долгое время это было загадкой для ученых, да и сейчас здесь еще не все ясно. Однако удалось установить, что, определяя пути перелета в нужном им направлении, птицы руководствуются не только наземными ориентирами (реки, берега морей, полезащитные лесные полосы, горы и долины), но и такими постоянными ориентирами, как Солнце, Луна, звезды. Как видим, налицо сочетание способности к ориентации и навигации.

Изучение перелетов птиц позволило выяснить, что птицы, выбирая путь, днем ориентируются по Солнцу, а ночью — по Луне и звездам. Это подтверждается и многими экспериментами. В частности, было установлено, что малиновки при перелете из нашей страны на юго-восток, в район Нила, ориентируются по звездам, которые, как компас, направляют птиц в нужную сторону. Поневоле позавидуешь их астрономическим познаниям: ведь в южном полушарии звездное небо имеет другой вид. В Индонезии, например, Луна и Большая Медведица оказываются как бы «перевернутыми». Наши специалисты, работавшие там, удивлялись такому непривычному положению знакомых небесных тел. Птицы же, пересекая экватор, делают поправку на движение Солнца в обратном направлении и продолжают свой полет в нужном направлении.

Сейчас в нашей стране и в других странах мира ученые проводят опыты по так называемому хомингу (от английского хоминг — возвращение домой). Для этого птиц ловят в местах их гнездований или на пролетных путях, кольцуют, отвозят за тысячи километров в другой район страны (например, из Калининградской области в Душанбе, Ташкент или Хабаровск) и там выпускают. Зяблики, славки, чечевицы и другие птицы сразу же берут правильное направление и летят в родные места. Чтобы дезориентировать птиц в пространстве их перевозят в круглых вращающихся клетках, иногда под наркозом, и все равно они находят дорогу домой. Любопытно и то, что такие опыты проводили и со взрослыми птицами, уже не раз совершавшими перелеты, и с молодыми, выводка текущего года. Результат был один и тот же: молодые также брали направление по пути предков. Это еще одно доказательство того, что способность к ориентации и навигации у птиц определена наследственной программой поведения, инстинктом.

Опыты по хомингу проводили и с пингвинами Адели. Советские и американские полярники перевозили пингвинов на самолете в другие районы Антарктиды, на другую сторону этого континента, кольцевали их и отпускали на волю. Большинство пингвинов возвращалось домой, проделав подчас путь длиной около 4500 километров.

Главное условие хорошей ориентации и успешной миграции у птиц при перелетах — хорошее зрение и способность ориентироваться не только по наземным ориентирам, но и по движущимся небесным телам — Солнцу, Луне и звездам. Когда в опытах птиц лишали возможности видеть Солнце или звезды, их способность ориентироваться в пространстве резко ограничивалась. Предположение, что память, предыдущий опыт или опыт старших помогает птицам решать сложные задачи ориентации и навигации при перелетах, не подтверждается такими фактами, как правильный выбор направления пути молодыми птицами. Молодые скворцы, например, одни, без старых птиц находят дорогу к местам зимовки. Молодые кукушки также сами находят дорогу в Африку, причем путешествуют они, как правило, в одиночку. Жаворонки с мест зимовок возвращаются на гнездовья почему-то всегда поодиночке. У всех у них проявляется наследственная способность к астронавтике. Однако птицы, летящие стаями, попадают в нужное им место гораздо точнее, чем птицы, путешествующие в одиночку. Очевидно, здесь сказывается коллективный опыт, а также суммарная деятельность органов чувств, позволяющая лучше использовать различные системы навигации.

Данные наблюдений показывают, что при перелете из юго-восточной части Туркмении в сторону Афганистана стаи пеликанов летят над пустыней широким фронтом на высоте около трех километров и обычно в пределах видимости друг друга, что помогает им избирать путь пролета с хорошими аэродинамическими условиями, найденными одной из стай, и выбирать более подходящие места для отдыха и кормежки. Чем больше стая и высота полета, тем дальше находятся друг от друга пролетные стаи. При плохой видимости птицы летят меньшими стаями, ниже и на более близком расстоянии друг от друга.

Далекий, опасный и трудный путь совершают каждый год птицы к родным гнездовьям и обратно на зимовки. Тысячи испытаний и опасностей подстерегают их. Бури, ветры, неожиданные снегопады, бураны, возврат зимы и хищники вызывают отсев в рядах перелетных птиц. Немало птиц разбивается в ночное время о скалы и маяки, о телеграфные столбы и провода. А сколько остается на пути пролета птиц, выбившихся из сил и потерявших способность лететь дальше!

Безжалостно истребляют птиц и охотники на всем пути пролета. В некоторых странах массовое истребление птиц на пролете с зимовьев и на зимовья было системой. В Италии так убивали дроздов, жаворонков, скворцов ради их мяса и пуха. В Испании одно время ежегодно заготовляли до четырех миллионов скворцов. Уничтожались запасы ценных охотничье-промысловых птиц. Немало губили и губят птиц и браконьеры. И разве не досадно: преодолев столько невзгод, птицы возвращаются к гнездовьям, а на пути их встречает предательский выстрел. Гром, молния, выстрел — и сраженная птица падает на землю, не долетев до родного гнезда. А другая — ее подруга или друг — часто остается без пары. И не вьет такая птица гнезда в родном краю, скитается одна до отлета. Оскудевают наши леса, озера, реки и луга, все меньше и меньше становится в них разной дичи, так как слишком много стреляют охотники и мало думают о завтрашнем дне родной природы, о судьбе животного мира. Как будто у них не будет потомков, которым нужно оставить землю богатой и красивой. Вот почему я присоединяюсь к голосу всех тех, кто выступает за повсеместный запрет всякой охоты в весеннее время хотя бы на ближайшие годы.

Особого осуждения заслуживает стрельба по птичьим стаям в ночные часы. Сидят, скажем, охотники на вечерней заре возле реки или озера, слушают, как летят стаи уток на пролете и, не видя птиц, бьют из обоих стволов по стае — на шум крыльев. Так, мол, скорее попадешь. Ну, собьют из стаи нескольких птиц, а сколько раненых упало на землю подальше — не видят и не знают. Подранков почти никогда не ищут. А их, оказывается, при такой «охоте» в три-четыре раза больше, чем убитых и подобранных. Хорошо, если бы все охотники могли сказать так, как сказал когда-то своим товарищам по охоте, стрелявшим ночью по стае уток, хороший знаток природы и охоты, писатель Е. Пермитин:

— С сегодняшнего дня я не стреляю ночью на шум по стаям. При свете зари — да. Но ночью — не буду! Не могу! Совесть не разрешает!..

К сожалению, и сейчас есть много горе-охотников, которые палят по утиным стаям, не думая о вреде, который они приносят этим охотничьему хозяйству. А вот и подтверждение сказанному. Знакомый мне уфимский инженер был в командировке в Омске. В гостинице он познакомился с двумя охотниками. Те рассказали ему, что осенью 1971 года, на открытие сезона охоты на уток один взял с собой триста патронов, а другой четыреста. И все патроны были ими израсходованы. Можно себе представить, сколько дичи ими было истреблено сверх всяких норм и сколько подранков погибло после пальбы по стаям в ночной темноте! Разве это не браконьерство?

Странную процессию можно было видеть одно время возле дачного поселка под Веной. По зеленому лугу идет пожилой человек, а на некотором расстоянии от него, слегка переваливаясь, следуют гусята. Но вот человек пошел быстрее и стал отдаляться от гусят. Заметив это, они тотчас же прибавили шагу и снова пошли на прежнем расстоянии. Человек замедлил шаг — гусята тоже сбавили темп, стали отставать от своего вожатого, и расстояние между ними и человеком стало прежним.

Вскоре заблестела вода. Пришли к пруду. Человек разделся, вошел в воду. Вслед за ним вошли в воду и гусята. И чем дальше входил в воду человек, тем ближе подплывали к нему гусята. Когда человек поплыл, они и вовсе приблизились к нему. Он погрузился в воду — гусята поплыли совсем рядом. А когда человек спрятал в воду и лицо, гусята буквально залезли к нему в волосы.

Странное поведение гусят объясняет человек, за которым они следовали, — знаменитый австрийский ученый, специалист по поведению животных, профессор Конрад Лоренц. Он установил, что у маленьких гусят или утят сразу после выхода из яйца проявляется способность следовать за своей матерью. Если вылупившийся из яйца гусенок некоторое время ходил за гусыней, то больше уже не пойдет ни за кем другим. Но если ему не показывать матери, то он пойдет за любым движущимся объектом, будь это человек, щенок, кошка, или просто футбольный мяч на веревочке — неважно, лишь бы предмет его внимания двигался. Походив за ним, гусенок уже не пойдет и за гусыней с выводком. Конрад Лоренц отметил также, что гусята следуют за своим избранником всегда на определенном расстоянии. Оказывается, здесь большое значение имеет угол, под которым они видят свою няньку. Следование за человеком или другим объектом-воспитателем под определенным углом зрения — очень важная поведенческая реакция. Другой видный специалист по поведению животных профессор Оксфордского университета Н. Тинберген называет эту реакцию запечатлением, импринтингом, что дословно означает «впечатывание». Утята за одну минуту могут принять за мать любой движущийся предмет и будут всюду за ним следовать, лишь бы величина этого предмета была не больше автомобиля и не меньше спичечной коробки. Запечатление, по словам Н. Тинбергена, отличается от условного рефлекса и возможно лишь в течение короткого периода после рождения. У утят образ матери запечатлевается в первые 48 часов их жизни, и если в этот период они не увидят утки, то признают за мать любой движущийся предмет, а за родной матерью уже не последуют. Но так бывает только в первые 48 часов. Позже такого явления не наблюдается. Реакция на запечатленные предметы прочна — они запоминаются на всю жизнь.

У детенышей млекопитающих также существует реакция запечатления. Случается, что в определенном возрасте лосенок теряет свою мать. Тогда он может пристать к идущему человеку, корове, лошади или к любому движущемуся предмету. Иногда сердобольные люди считают, что такой лосенок — сирота, и забирают его к себе на воспитание. Однако в этих случаях лосенку необходимо просто помочь поискать родную мать или оставить его там, где он ее потерял. Она сама его найдет.

Привычка следовать за матерью развивается и у ягнят. Иногда это приводит и к нежелательным последствиям. Профессор Реми Шовен, например, рассказывает, что ягненок, привыкший следовать везде за матерью, идет за ней и в том случае, если она отбилась от стада. И если мать внезапно погибает, ягненок остается недалеко от трупа (возле какого-нибудь камня или ствола дерева) и не отходит от него ни на шаг. Если ягненка увести с этого места, он все равно возвращается туда, даже когда труп совсем разложится. Позже этот ягненок отказывается ходить со стадом, не дает потомства. Овцеводы в Новой Зеландии в подобных случаях забивают ягненка, так как он никогда не сможет вести нормальный образ жизни. Однако при искусственном вскармливании новорожденных ягнят и других животных у них можно выработать условные рефлексы на кормление, кличку и на человека, кормящего их. В этом случае они будут следовать за человеком-кормильцем. Иначе говоря, запечатление сменяется новыми поведенческими реакциями, основанными на выработке условных рефлексов.

Запечатление у животных помогает людям воспитывать новорожденных животных, приучать их к себе, вырабатывать у них выгодные человеку привычки. У детенышей многих млекопитающих что-то вроде запечатления может развиться не только в первые дни, как это бывает у птенцов выводковых птиц, но и значительно позже. Этим и объясняется та легкость, с какой человеку удается позвать и увести за собой сидящего на улице сироту щенка или котенка, особенно голодного. Такой щенок сразу пойдет за вами, а стоит его покормить — и он ваш душой и телом. При воспитании щенка явление запечатления помогает человеку вырастить себе настоящего друга.

О том, что запечатление помогает молодым животным запоминать своих воспитателей на долгое время, можно видеть из примеров выращивания их приемными родителями. Известны случаи, когда кошки и собаки, движимые материнским инстинктом, нежно и трогательно воспитывали цыплят и утят. Привезенные из инкубатора цыплята и утята в силу способности к запечатлению, привязывались к своим четвероногим нянькам, грелись возле них и неотступно следовали за ними во время прогулок.

Известен и другой пример. Курица, лишившаяся цыплят, «усыновила» двух осиротевших котят. «Приемыши» нежно привязались к старой наседке и играли с ней, как играли бы со своей настоящей матерью. Отдохнуть и погреться котята лезли к наседке под крылья и лежали там, высунув наружу, свои усатые мордочки.

Иногда запечатление ведет к нарушению вековых традиций, обусловленных особенностями внешнего вида животных. Как-то под кряквой воспитывали птенца мускусной поганки. Он быстро привязался к приемной матери, и ее облик и вид других крякв воспринимал за свой родной. Когда птенец превратился во взрослого самца, он стал реагировать только на вид самок-крякв и ухаживал только за ними, а на птиц своего вида — поганок — не обращал никакого внимания. Кряквы же относились к такому ухажеру безразлично, иногда даже агрессивно и не допускали его к спариванию.

Из всего сказанного следует, что запечатление, развивающееся у животных при нормальных условиях их жизни, возле родных матерей, является полезным и нужным процессом. При заменах же матери оно ведет к отклонениям от обычного поведения, в одних случаях полезным для воспитания сирот, а иногда приводящим и к различным драматическим ситуациям. И все же это очень важная, связанная с зрительными впечатлениями поведенческая реакция, которую можно и нужно умело использовать в практической деятельности человека.

До сих пор помню свою первую встречу с полосатым бурундуком. Лет сорок тому назад я шел по лесной дороге, проложенной в вековой уральской тайге, из города Соликамска в деревню Селянка, в совхоз. В лесу было тихо. По сторонам неширокой дороги стеной стояли деревья — ели, сосны, кое-где попадались осины. И вдруг у самой дороги я заметил бурундука. Не успел шагнуть к нему, как полосатый зверек стрелой взмыл на дерево и как бы пропал. Но вот из-за ствола показалась его симпатичная мордочка с черными глазками-бусинками. Зверек явно рассматривал меня. Любопытство было взаимным. Затем бурундук перебрался на боковой сук, уселся поудобнее и внимательно посмотрел вниз, на переставшего шевелиться человека. Вся его поза как бы говорила: «Что такое? Кто ты такой?».

…На ветке сидит глухарь и клюет иглы лиственницы. Но вот внизу где-то треснул сучок и на поляну выбежала собака. Насторожившись, глухарь роняет ветку мягкой хвои. Вытянув голову, он с любопытством смотрит вниз на лающую собаку. «Что такое?» — как бы говорит поза птицы.

…В комнату, где хозяином чувствовал себя всеобщий любимец — кот, принесли щенка. Увидев незнакомца, кот настораживается, перестает бездельничать и, вскочив на край дивана или стул, начинает присматриваться и принюхиваться к пришельцу. Усы его оттопыриваются и шевелятся. Длинный пушистый хвост беспокойно виляет из стороны в сторону. Кажется, своей позой кот говорит в адрес собаки: «Что это такое?».

Все эти примеры подтверждают, что у животных есть так называемый врожденный ориентировочный, или исследовательский, рефлекс, который И. П. Павлов назвал «что такое?». В момент появления какого-либо нового раздражителя поведение животных подчинено проявлению только этого рефлекса, все другие безусловные и условные рефлексы в это время затормаживаются (подавляется даже такой сильный рефлекс, как пищевой). И это оправдывается его биологическим смыслом. Вызванный каким-либо изменением во внешней среде, исследовательский рефлекс заставляет животных настораживаться и узнавать, кто или что появилось в сфере его деятельности. Животное все внимание сосредоточивает на новом объекте или явлении: поворачивает в его сторону голову, а то и все туловище, рассматривает его, прислушивается, принюхивается. Если новый раздражитель находится далеко, животное осторожно приближается к нему, чтобы изучить его в непосредственной близости. Все это позволяет животному определить, кто появился на его территории — враг, добыча или безвредное существо, — и решить, что ему делать. Если бы у животного не было такой реакции, его жизни каждую минуту грозила бы опасность.

В реализации ориентировочного рефлекса большую роль играют все органы чувств и прежде всего те, которые мы называем дистантными анализаторами, — зрение, слух, обоняние. У птиц и зверей зрение первым помогает заметить все новое, необычное и вызывает реакцию настораживания, исследования. Такую реакцию можно назвать зрительно-ориентировочным рефлексом. В обиходе же поведенческие реакции животных, вызванные изучением всего нового, принято называть любопытством. Тут уж, действительно, любопытство — не порок, а весьма необходимая, жизненно важная реакция. Разве не ясно: не заметил опасности, не рассмотрел врага, не скрылся вовремя — погиб, стал добычей хищника, а прозевал — остался без обеда.

Где бы животные ни жили, они постоянно проявляют большой интерес ко всему новому, необычному, непривычному или впервые увиденному. Очень ярко проявляется зрительно-ориентировочная реакция у белок. Эти маленькие пушистые красавицы — само любопытство. Что бы ни появилось в лесу новое — они обязательно должны посмотреть, что это такое, особенно если это новое — человек с собакой. Не потому ли они сравнительно легко становятся добычей охотников?

Зрительно-ориентировочная реакция хорошо выражена и у многих других животных. Например, когда над равниной Серенгети в Африке стал летать выкрашенный под зебру самолет Гржимеков, он не только не испугал пасшихся жираф, но, наоборот, вызвал их пристальное внимание. Жирафы не убежали при виде низко летавшего над ними самолета, а лишь вытянули и без того длинные шеи, чтобы лучше рассмотреть огромную летающую «зебру».

В акклиматизационном заповеднике Аскания-Нова, расположенном на юге Украины, где я некоторое время изучал копытных животных, особенным любопытством отличались африканские антилопы-гну. Не успеешь подъехать на коне к пасущемуся стаду — бегут навстречу, мгновенно рассыпаются цепью, остановятся, смотрят, фыркают. Потом, как по команде, шарахнутся вдруг в сторону и отбегают всем стадом. Или, сделав широкий круг, снова остановятся и рассматривают.

Натуралист Ф. Моуэт изучал в канадской тундре жизнь и поведение волков. Однажды он полдня просидел у стереотрубы, наблюдая за логовом волков, и все напрасно — ни один зверь не показался. А когда ученый оглянулся, то увидел удобно расположившихся волков в каких-нибудь двадцати шагах от себя. По всему было видно, что они давно уже наблюдали за человеком и быть может даже провели несколько часов у него за спиной.

Отличаются доверчивостью и проявляют большое любопытство, большее, чем их родители, молодые животные, еще мало знакомые с превратностями судьбы и настоящей опасностью, плохо различающие друзей и врагов. Поэтому, например, лисята, волчата, бобрята, медвежата и другие малыши гораздо чаще попадают в беду, чем взрослые животные.

Чистое любопытство, без примеси страха перед людьми, можно и сейчас наблюдать у птиц и зверей, обитающих в Арктике и Антарктиде. Моржи, например, живущие на острове Вилькицкого, смело подплывают к судну, чтобы рассмотреть его поближе, и зачастую сопровождают спущенный катер к берегу и обратно.

Хищные животные часто и сами прибегают к тактике вызывания любопытства у своей добычи. Они инстинктивно используют проявление зрительно-ориентировочных рефлексов у своих жертв для подманивания их. Охотникам и натуралистам известно множество подобных примеров.

Лисица — большая мастерица на выдумки, когда ей нужно добыть пищу. И тут она, что называется, спекулирует на рефлексе «что такое?». Не раз наблюдали, как она обманывает птиц, притворяясь мертвой. Повалится на бок, откинет хвост, прикроет глаза и лежит, не шелохнувшись. Неподвижно лежащая на лесной поляне хищница, известная всем птицам своим коварством, — явление необычное. Ворон и сорок это особенно интересует. Чтобы получше рассмотреть лисицу, птицы приближаются к ней и нередко становятся добычей внезапно вскочившей хищницы.

К подобной тактике прибегают и обитающие в Северной Америке небольшие волки — койоты, напоминающие шакала, пушистого песца или лисицу. В канадских лесах возле озер, изобилующих дичью, койоты умудряются добывать себе молодых уток и гусей, подманивая их своим хвостом. Ляжет хитрый зверь в высокой траве на живот, поднимет хвост вверх и покачивает им из стороны в сторону, и кажется, будто бы ветер колышет траву. Увидев нечто необычное, утята внимательно присматриваются, а потом медленно направляются к тому месту. Ну а спрятавшемуся в ней хищнику того только и нужно. Как просто: лежи себе, помахивай хвостом, и пища сама чуть ли не в рот лезет. Не зря же в старых индийских сказках койот выступает в роли плута и обманщика.

Любопытство у животных часто сочетается с доверием к незнакомому предмету, животному или человеку. Обычно это бывает в районах, где птицы и звери еще не знакомы с людьми и громом выстрелов. Раньше люди пользовались доверием животных для охоты на них. Лет сто тому назад М. Н. Пржевальский во время путешествий по Азии охотился на горных гусей, используя их любопытство и незнание страха. Заметив пролетавшую низко стаю гусей, он ложился и начинал помахивать над головой фуражкой. И каждый раз привлекаемые незнакомым предметом гуси сворачивали со своего пути и налетали прямо на охотника.

Кое-где и сейчас можно наблюдать проявление у лесных птиц любопытства к действиям человека, приводящее их к гибели. Известен такой случай. Охотники никак не могли подойти к стае тетеревов. Заметив людей за триста метров, птицы взлетали. Тогда лесник взял ружье и стал выделывать странный танец. Он падал в снег, вертелся волчком, размахивал красным шарфом и в то же время двигался понемногу к птицам. И фокус удался. Вытянув шеи, тетерева с любопытством наблюдали необычное зрелище: «что такое?» — говорили их позы. Но тут раздался выстрел и стая взлетела, оставив на месте одного петуха.

Волки, лисицы, песцы, корсаки и многие другие звери обычно хорошо замечают различные предметы, чем-нибудь выделяющиеся на местности. Кустики, камни, кочки, бурьян, торчащие из-под снега палки и бревна — все это может служить укрытием для птиц, грызунов и других животных, которыми питаются хищники. Поэтому они и стараются приблизиться к таким предметам, рассмотреть, а то и обнюхать их в расчете на поживу. Охотники пользуются проявлением у зверей исследовательских рефлексов и устанавливают возле таких зрительных ориентиров капканы. Нередко и сами устраивают различные приманки для зверей: искусственные кустики, холмики, кучи камней, колья с укрепленными на них лоскутками материи, пучками сена или соломы, крыльями или перьями птиц, обрывками овчины или шкур разных зверей. Зайцев-русаков, например, привлекают возвышающиеся над снегом растения, пучки сена, соломы, бурьяна. Внимание соболя, куницы, горностая, ласки привлекают различные нарушения снежного покрова, особенно углубления в снегу, имитирующие норы. Зверьки обследуют такие искусственные норы, надеясь найти в них мелких грызунов. Проверяет их и лисица — активная истребительница грызунов.

Новое и незнакомое, однако, не только вызывает зрительно-ориентировочную реакцию у животных, но часто и пугает их. На этом также основаны некоторые способы охоты на зверей и птиц.

Охотники давно уже с успехом добывают волков и лисиц, обложив участок леса с находящимися там хищниками веревкой с цветными флажками. Звери видят развевающиеся на ветру флажки, боятся их и не выходят из лесной чащи, где загонщики пугают их и гонят на охотников с ружьями.

Почему же такая незначительная преграда — шнурок или кусочки материи — пугают сильных и неглупых зверей? Живя на воле, осваивая свою территорию — лес, степь, овраги и перелески, — волки и лисицы изучают местность и ее обитателей. Все, что они видели раньше, с чем встречались — не пугает их. В лучшем случае вызовет реакцию настораживания как проявление способности к анализу ситуации. Иное дело — незнакомые предметы и явления, особенно если они оказались на пути зверя да еще пахнут человеком. Тогда у него проявляется рефлекс «что такое?». Однако стремление познакомиться с незнакомым предметом, врожденное любопытство вступает в противоречие с врожденной осторожностью. И в минуты опасности последняя обычно побеждает. Животное уходит от всего, что незнакомо ему и таит в себе возможную опасность или гибель.

Специалисты при выяснении особенностей поведения животных изучают также и проявление исследовательских, ориентировочных рефлексов у них. Интересные опыты в этом плане проводил известный зоолог и ветеринарный врач, директор зоопарка во Франкфурте-на-Майне, профессор Б. Гржимек. Он заказал пластиковые надувные манекены зверей — львов, носорогов и слонов — в натуральную величину и поехал с ними в Африку. Там он выставил своих искусственных зверей на обозрение их диким родственникам и наблюдал за их реакциями и поведением. Опыты Б. Гржимека показали, что львы, обладающие отличным зрением и прекрасным, во много раз лучшим, чем у человека, обонянием, легко поддаются обману и принимают игрушку за своего сородича. Выходит, что они гораздо больше доверяют зрению, чем обонянию. Даже то, что от манекена пахло лишь пластиком и газами, которыми он надут, не затушевало у них зрительно-ориентировочного рефлекса. Также реагировали на надувные игрушки носороги и слоны.

Любому хорошо знакомому с природой человеку известно, что не все животные одинаково реагируют на незнакомые предметы и явления. Одни из них, увидев незнакомый объект или услышав чужие шаги и голоса, сразу же прячутся или обращаются в бегство, другие, например лисицы, пытаются в таких случаях выяснить, что же появилось в зоне их действия, на их территории. Отсюда и сложилось мнение, что животные способны различать и дифференцировать обстановку, звуки, запахи, вид других животных и людей. Это помогает им лучше ориентироваться во внешней среде, вырабатывать самые различные условные рефлексы на каждый из раздражителей и в зависимости от обстановки какой-нибудь один из них пускать в ход, а другие — задерживать, затормаживать. Особенно важна эта способность к дифференцировке раздражителей в жизни диких животных, постоянно окруженных опасностями.

Молоденькая птичка в самом начале своей самостоятельной жизни уже инстинктивно остерегается любого животного, любой другой птички. Но если бы она стала спасаться бегством от каждого появившегося в ее поле зрения животного, от любого шороха и крика (а в лесу их сотни, тысячи), трудно было бы ей жить на свете. Ни отдохнуть, ни поесть, ни поспать не удалось бы бедной птичке. Вот тут то ее и выручают условные рефлексы, помогающие отличать опасного зверя от неопасного, хищную птицу от безобидной. Помогает ей и то, что многие условные рефлексы на определенные звуки и «опасности», в действительности безобидные, скоро исчезают у нее как ненужные. Происходит их угасание, торможение, чем и достигается более совершенная приспособленность животного к окружающим условиям. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что у высокоорганизованных животных уже имеются примитивные способности к анализу и синтезу окружающих процессов и явлений как основа зачатков рассудочной деятельности.

Устраивая гнезда, птицы тщательно маскируют их и ревностно оберегают от чужого взгляда. Ведь кругом так много врагов — того и гляди обнаружат гнездо и ограбят. Поэтому у большинства птиц и скорлупа яиц имеет различную пигментную окраску — настоящий камуфляж!

После вылупления птенцов скорлупа в гнезде — лишняя обуза. Она и мешает, и голеньких слепых птенцов может поранить. К тому же ярко-белая, блестящая внутренняя поверхность скорлупы очень хорошо заметна с далекого расстояния и может привлечь внимание чужих глаз. Отлучись птица с гнезда — враги сразу заметят его и уничтожат птенцов. Положение спасает выработавшаяся у птиц инстинктивная повадка — сразу же убирать скорлупу и уносить ее подальше от гнезда.

У зябликов выклевывание птенцов происходит в конце второй недели насиживания. В этот день самка уже с утра ведет себя беспокойно: встает с гнезда, прислушивается к тому, что происходит в яйце. А когда в скорлупе яйца появляется трещина и начинает вылупляться птенец, птица внимательно следит за его действиями. Однажды видели, что птенец сидел еще в одной половинке скорлупы, а самка уже схватила в клюв отвалившуюся половинку и полетела ее выбрасывать. Причем она не бросила ее где попало, улетела с ней в густой кустарник и там спрятала. К ее возвращению птенец уже освободился и от второй части скорлупы, и самка отнесла и ее туда же. Затем она поместила птенца между оставшимися яйцами и снова села согревать их. Так очищают гнездо от скорлупы яиц многие мелкие певчие птицы.

Чайки относят скорлупки яиц подальше от гнезда лишь тогда, когда у гнезда находится один из родителей.

Наиболее рационально решили проблему освобождения гнезда от яичной скорлупы поползни. У них самка просто поедает скорлупу. Двойная выгода: и гнездо не покидает, и минеральную подкормку получает. Если отдельные кусочки скорлупы оказываются слишком крупными для маленькой птички, она предварительно разбивает их о твердые стенки дупла.

Но в природе также нет правил без исключения. У выводковых птиц (например, у тетерки и других птиц из семейства куриных) птенцы первые часы обсыхают под наседкой. Затем мать уводит их из гнезда, оставив в нем лишь половинки скорлупок яиц.

Птица-полуночник козодой поступает иначе. После того, как птенцы из яиц выклюнулись, самка не относит скорлупу далеко, а лишь отодвигает ее за пределы гнезда. Если скорлупу спрятать, то козодои, вернувшиеся с кормом, будут беспомощно метаться над местом, где лежат незаметные в ночном сумраке птенцы. Оказывается, светлые половинки скорлупы яиц нужны им для того, чтобы находить свое гнездо ночью. Светлые с пестринками яйца служат козодоям зрительными ориентирами и во время насиживания. После отлучек с гнезда птицы легко находят его в ночной темноте. Днем козодои гнезда не покидают.

Когда в гнезде появляются птенцы, у птиц происходит своеобразная перестройка всего организма, а также поведения родителей. В действие приводятся иные формы проявления инстинкта заботы о потомстве. Главное в это время — добыча пищи и кормление детенышей. Ключевыми, или сигнальными, раздражителями для них теперь являются раскрытый рот птенцов с ярко окрашенными краями. Он и побуждает родителей летать за пищей и кормить ею птенцов.

Орнитологи вынули однажды из гнезда пеночки ее птенцов, а вместо них посадили туда птенца зяблика. Когда пеночка прилетела с кормом, то увидела, как навстречу ей, пронзительно крича и открывая красный рот, тянется крупный птенец. Пеночка испугалась, но все же издали поспешно сунула ему в рот насекомых и, тревожно вскрикнув, отскочила в сторону. Затем она снова полетела за кормом, а когда вернулась, — повторилась та же картина. Пеночка видела, что перед ней чужой птенец, более того, она явно пугалась его, и тем не менее могучий инстинкт выкармливания заставлял ее совершать привычные действия: ловить насекомых, приносить и кормить ими птенца.

Материнский инстинкт выкармливания птенцов сильно проявляется и у дроздов. Известен случай, когда птенцы семьи дроздов были подменены четырьмя лягушатами. Чтобы лягушата не удрали из гнезда, им связали задние лапки. Затем небольшими соломинками раскрыли рты. Увидев таких странных «птенцов», дроздиха после длительных колебаний положила принесенный корм в раскрытый рот одного из лягушат. Увидев, что он не проглотил его (мешали соломенные распорки), она переложила корм в рот другому птенцу, а потом и следующим. Озадаченная отказом «птенцов» глотать корм, дроздиха потопталась возле гнезда, а затем распушилась, взгромоздилась на гнездо и стала согревать холодных подкидышей. Совсем по-иному повел себя прилетевший самец. Он не только отказался кормить лягушат, но стал сталкивать с гнезда самку. Семейный разлад продолжался до тех пор, пока люди не забрали лягушат и не вернули в гнездо дроздят. Характерно, что другие птицы, которым подкладывали лягушат, встречали их весьма неприязненно и старались выбросить их из гнезда. Даже голубь, соглашавшийся насиживать чернильницу, яростно выталкивал лягушонка, ударяя его крыльями и клювом. Здесь раскрытые рты «птенцов» не срабатывали.

И все же довольно часты случаи, когда птицы принимают на себя заботу о воспитании животных, совсем не похожих на их детей. В Дрездене посетители зоопарка одно лето наблюдали весьма необычное зрелище. В течение нескольких недель к бассейну прилетала маленькая птичка кардинал с червяком в клюве. Она садилась на бортик над водой и к ней тотчас подплывали золотые рыбки, раскрывали рты и птичка кормила их. Рыбки так привыкли к этому, что постоянно плавали у поверхности воды в ожидании угощения. В проявлении у птички материнской заботы о водных жителях, очевидно, сыграл роль такой ключевой раздражитель, как раскрытый рот рыбок — безусловный сигнал для птиц, побуждающий их кормить птенцов. У птички же своих детей не было, вероятно, ее гнездо было кем-то разорено.

В числе средств общения животных есть особый язык жестов, поз, мимики, и даже — «язык хвоста». Все эти движения называют визуальными, или оптическими, сигналами, воспринимающимися с помощью глаз. Они помогают животным передавать членам семьи, соседям или врагам сигналы тревоги, страха, угрозы, миролюбия и многие другие.

У животных, ведущих стадный образ жизни или на время собирающихся в стаи, вожака и рядовых членов можно определить по их поведению, внешнему облику, манере держать себя. У волков, например, для вожака характерны спокойный взгляд, уверенная посадка головы и ушей. У подчиненных же вожаку волков уши несколько отведены назад, брови сдвинуты кзади, а голова слегка опущена. По различной постановке ушей можно узнать, когда волк спокоен, когда угрожает и готовится к атаке, приглашает поиграть.

Особенно много «говорит» волчьей стае положение хвоста. Обычно у волков он свободно опущен и чуть отведен кзади. Когда волк ест и наблюдает, хвост у него слегка отведен от задних ног. Встревоженный волк хвост подбирает, а ставший в угрожающую позу — приподнимает его несколько выше горизонтальной линии туловища. При выражении превосходства, скажем, после победы в драке или после отступления противника, хвост у волка бывает приподнят кверху «свечкой». Испуганный волк, отступающий от врага с позором, поджимает хвост книзу или даже подбирает его между ногами. Рядовым членам волчьей стаи не положено появляться перед вожаком с приподнятым вверх хвостом. Расценив это как вызов, вожак может тотчас же накинуться на ослушника и даже вынести ему смертный приговор. Так что большинству волков выгоднее жить с поджатым хвостом. Точно такие же выражения мимики, игры ушами и проявления «языка хвоста» отмечаются и у домашних собак.

О настроении тигров и других представителей семейства кошачьих можно узнать по усам, ушам, хвосту и глазам. Когда тигр в мирном настроении, усы у него свисают вниз. Если же усы начинают топорщиться, уши прижиматься к голове, а кончик хвоста судорожно подергиваться, значит тигр чем-то недоволен, не в настроении. У рассерженного, свирепеющего тигра глаза начинают косить, губы, щеки и кожа на лбу сморщиваются, усы становятся дыбом. Когда тигр рычит, он наполовину раскрывает пасть и отводит уши назад.

На знаменитой площадке молодняка в Московском зоопарке зверята быстро находят общий язык — язык игр — и умеют определять, кто из них находится в хорошем или плохом настроении, хочет или не хочет играть.

Вот волчонок наскакивает на лисичку, но той уже надоела игра: она прижала уши и скосила глаза в сторону приставшего волчонка. И тот сразу оставляет ее в покое и ищет себе другое занятие: ведь прижатые уши и скошенные глаза лисицы означают, что она начинает злиться. В переводе на человеческий язык это означало бы: «Отстань, а то стукну»…

Слоны выражают свои чувства движениями головы, хобота и ушей, которые прекрасно понимают другие слоны, наблюдающие за своими собратьями. Когда слон спокоен, его хобот опущен книзу и свободно качается из стороны в сторону. Тревога — и слон отводит уши и слегка приподнимает хобот, не закручивая его. Рассерженный слон поднимает голову, растопыривает уши, поднимает хобот и загибает кверху его кончик.

У морских чаек в период размножения большая стая разбивается на отдельные группы по 40–50 особей. Некоторые ученые называют такие группы «клубами». У каждого клуба — своя территория и свои законы, охраняющие порядок и обеспечивающие создание семей, выращивание и воспитание потомства. Границы территории каждой семьи чаек также священны и неприкосновенны. Если на территорию семьи залетел чужой самец, хозяин участка предупредительно машет крыльями, а потом щиплет травку, демонстрируя, что здесь живет и кормится именно он. Обычно этого вполне достаточно, чтобы пришелец, увидевший такие многозначительные ритуальные сигналы, немедленно покинул чужой участок.

Закон стаи у морских чаек привел и к выработке у них правил поведения младших, покорности их старшим. Осуществляется это опять-таки при помощи визуальных сигналов. Птенец у чаек в присутствии старших не имеет права вытягивать шею и поднимать вверх голову. Поза птенца с втянутой головой — выражение покорности и символизирует порядок в семье. Но тут существует и другой закон: если чайка держит шею втянутой, а голову опущенной — ни одна другая чайка не имеет права напасть на нее. Птица в позе покорности может даже пройти по чужой территории, и ее никто не тронет. Но стоит птице вытянуть шею — и тут же на нее нападет вся стая.

Особые безусловные визуальные сигналы выработались у животных для регуляции поведения во время стычек, дуэлей и драк. Чтобы спасти свою жизнь, побежденному нужно признать свое поражение и своевременно заявить о своей капитуляции. Когда-то на войне выбрасывали белый флаг, что означало: «сдаюсь!». У животных флагов нет, их заменяет особое ритуальное поведение, которое, как белый флаг, показывает врагу, что побежденный капитулирует и сдается на милость победителя.

У каждого вида животных свои правила капитуляции, свои «белые флаги». Одни, признав свое положение, спасаются бегством, другие, хотя и не убегают, но вполне ясно показывают, что не имеют желания продолжать поединок. Самец чайки в таком случае поворачивает голову от своего противника на 180° или зарывается клювом в нагрудное оперение. Петух, потерпев поражение, обычна покидает поле боя, обращаясь в позорное бегство. Ну, а если соперники находятся в одной клетке, откуда не убежишь и не спрячешься, — бой продолжается до тех пор, пока один не заклюет другого.

Особые правила поведения для побежденных и победителей выработались и у хищников. У них побежденный подставляет победителю наиболее уязвимую часть своего тела и всецело отдает себя в его власть. Происходит это по разному.

…Большая собака накинулась на выскочившую из-под ворот маленькую дворняжку. Та было гавкнула, но, завидев, с кем имеет дело, сразу капитулировала: упала на спину, выставив светлый мягкий живот. Собака подошла, понюхала, царапнула рядом землю, отвернулась и пошла дальше. Сильный слабого не бьет, да еще лежачего.

Ожесточенные поединки бывают у волков. Два тела сливаются в один серый, кружащийся клубок. Рычание, брызги крови, клочья шерсти! Более сильный мертвой хваткой за горло решает исход поединка.