У МОНАХОВ

Признаться, я шел из училища к греческому монастырю с жутковатым чувством, а когда увидел решетки на окнах, мне и совсем стало не по себе.

В нашем городе жило много иностранцев. Греки держали хлебные ссыпки и пароходы. Итальянцы торговали заграничными винами, управляли оркестрами и писали картины. Старые люди рассказывали, что раньше в нашем театре лет тринадцать подряд и актерами были только итальянцы и итальянки. На сцене они не говорили, а пели, потому и театр наш тогда назывался необыкновенно: «оперный». Были и турки: они ничем другим не занимались, только пекарни держали. А турчанок не было: им по турецким законам выезжать из своего государства не полагалось. Болгары — те арендовали здесь землю под огороды. Летом и осенью они складывали на базаре, прямо на разостланном брезенте, целые горы сладкого лука, помидоров, баклажанов, огурцов, капусты, а зимой открывали погреба и в них продавали соленые огурцы с чесноком, лавровым листом и укропом, такие вкусные, что у прохожих от одного запаха слюнки текли. Жили у нас еще немцы, французы, англичане, бельгийцы. Это были хозяева заводов и фабрик, разные директора, управляющие и инженеры. Они ездили в лакированных экипажах и смотрели на всех свысока, особенно англичане. Наверно, потому, что здесь промышляли всякие люди и дома строились разные. Помню, когда еще жил у нас Петр и я с ним шел по городу, он говорил: «Вот, брат, какие тут здания! Прямо вроде людей. Глянь-ка направо: это ж — угрюмый старик. Ишь как насупился! Ему все надоело, и хочет он только покоя. А это — молодая девушка. Надела белое платье и смотрится в зеркало, не налюбуется. А это вот — купчиха-миллионерша: раздобрела на блинах со сметаной да черной икрой — и уже не поймешь, где у нее физиономия, а где что другое. А это — делец. Ему красота ни к чему. Ему — чтоб было прочно, надежно, навеки нерушимо».

Вот об этом я и вспомнил, когда остановился около греческого монастыря. Что это был за дом! Он не походил ни на один из домов, какие были в городе. Какая-то прямоугольная глыба. Видно, тот, кто его строил, добивался одного: чтоб никто в этот дом не проник и не увидел, как там живут и что там делают. А рядом с этим глухим зданием стояла высокая церковь. На вид она была строгая, но так к себе и притягивала. Алексей Васильевич, наш учитель истории, сказал, что она построена в классическом стиле, и уже начал было объяснять, что это означает, но потом заговорил о братьях Гракхах, да так к классическому стилю больше и не вернулся.

Входа в монастырский дом нигде не было, значит, надо было стучать в глухие тяжелые ворота. Я долго переминался с ноги на ногу, потом набрался. храбрости и стукнул. Сейчас же что-то звякнуло, на воротах открылся маленький треугольничек, и в нем я увидел чей-то жуткий черный глаз. Глаз смотрел на меня, а я, как завороженный, на глаз. Потом из-за ворот спросили:

— Сто нусна?

У меня язык окостенел.

— Сто нусна? — не повышая голоса, спросили опять.

Я молчал.

— Сто нусна? — все так же спросили в третий раз.

Тут я опомнился и, запинаясь, сказал, что пришел петь по-гречески.

— Как звать, мальсик?

— Митя Мимоходенко, — ответил я, все еще сжимаясь от страха.

Ворота приоткрылись, в них показался чернобородый монах с дубинкой в руке. Я попятился.

— Иди, мальсик, — сказал монах. — Ну? Григора, григора!..[7]

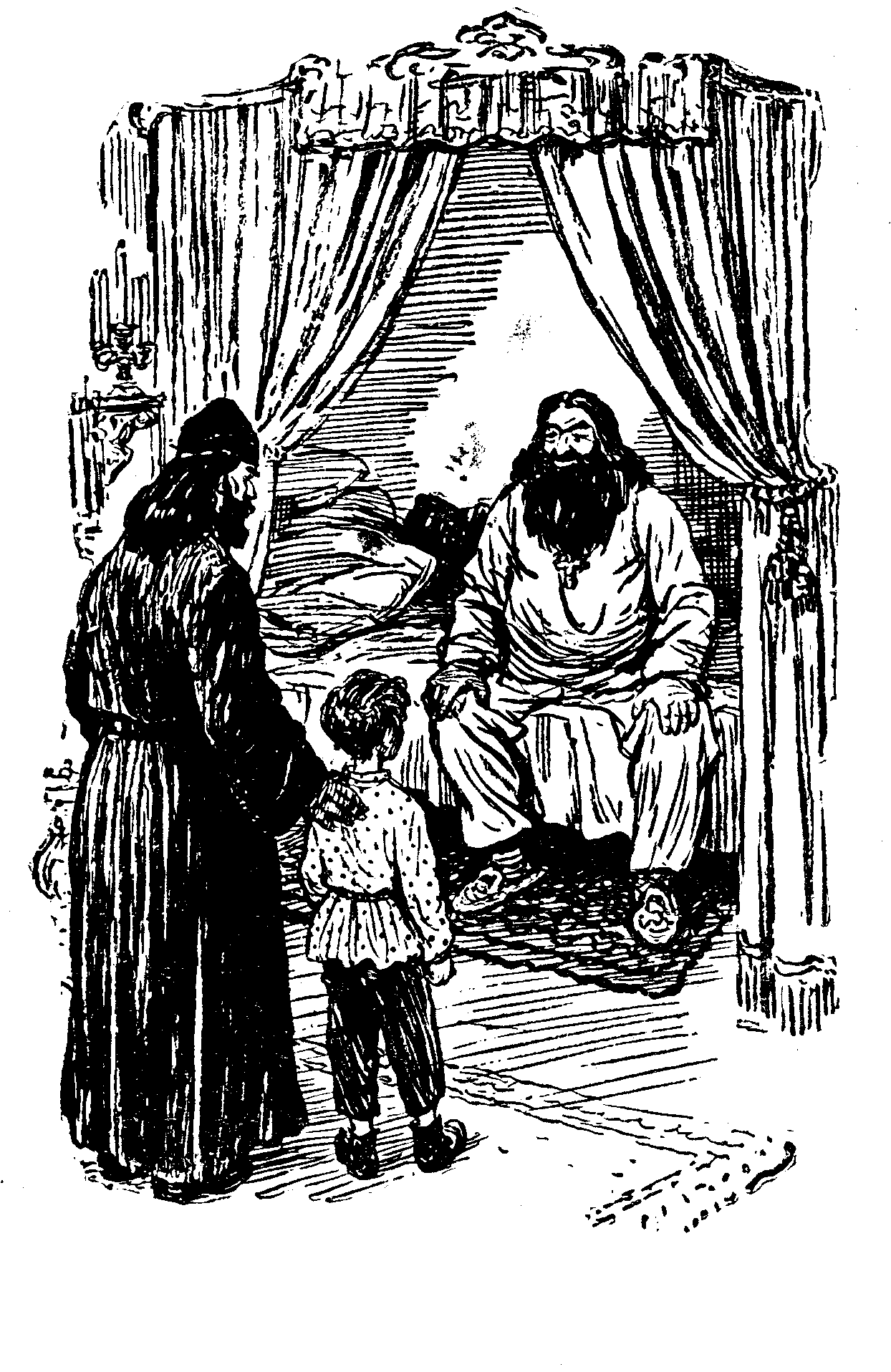

Я глотнул воздуха и вошел в ворота. Монах взял меня за плечо, отчего я опять сжался, и повел через вымощенный булыжником двор к каменным ступенькам. По ступенькам мы взобрались на каменное крылечко и вошли в длинный полутемный коридор с каменным полом. Оттого, что везде все было каменное, у меня будто застыло сердце. Мне казалось, что и рука у монаха была каменная, так крепко он сжимал мое плечо. Вдоль коридора, на одинаковом расстоянии одна от другой, шли плотно прикрытые двери, очень много дверей, но мы с монахом пошли не к ним, а вверх, опять по каменным ступенькам, и очутились в небольшой комнате. В ней стоял каменный диван — и больше ничего. Монах подошел к обитой клеенкой пухлой двери и три раза стукнул кулаком. Из-за двери кто-то глухо отозвался. Монах потянул дверь за железную заржавленную ручку, и я чуть не ахнул, увидев красивую, как в сказке, комнату. Я успел заметить только, что она была бархатная, темно-синяя и серебряная. На высокой кровати с малиновыми шелковыми занавесями лежал патер Анастаса в очках, с книжкой в руках. Он приподнялся, спустил ноги с кровати, и я очень удивился, что на нем была не ряса, а обыкновенные серые штаны.

— Калимэра,[8] Митя! — сказал он, сладко улыбаясь толстыми красными губами. — Присол?

— Пришел, — ответил я машинально.

Он стал говорить что-то монаху на непонятном языке, наверно на греческом, а я тем временем украдкой оглядывал комнату. Все стены были обиты темно-синим бархатом с серебряными узорами. На полу, устланном коврами, стоял большой лакированный стол — и тоже с узорами, но только из перламутра. Над столом висела серебряная люстра, увешанная, как сосульками, хрустальными палочками. На полках, на этажерках, на подставках— всюду стояли серебряные чаши и какие-то шары: голубые, красные, фиолетовые. В углу, от потолка до самого пола, сиял золочеными ризами и разноцветными камнями киот.

Патер опять сладко улыбнулся и спросил меня:

— Кусать хочес?

До еды ли мне было! Но я сказал:

— Хочу.

— Адельфос[9] Нифонт, отведи паликари в трапезную.

Нифонт опять взял меня за плечо и повел по лестнице вниз. Мы оказались в большой комнате со сводчатым потолком. В ней стоял только длинный некрашеный стол да две такие же длинные простые скамейки. Монах приказал мне сесть и ждать, а сам куда-то ушел. Сидеть одному в этой голой комнате с таким потолком было жутко. Сюда не доносился снаружи ни один звук, будто все на свете вымерло. Может быть, я не выдержал бы и сбежал, но разве отсюда убежишь! Не знаю, сколько прошло времени, когда наконец я услышал что-то похожее на шарканье. Дверь неслышно открылась, и в комнату вошел черный монах. Следом за ним шел второй, за вторым — третий, за третьим — четвертый.

Так, длинным черным рядом, монахи потянулись от двери до противоположной стены. Все они были толстые, с черными бородами, с желтыми, как после болезни, лицами, все перепоясаны широкими кожаными поясами. Вошли, остановились и застыли, глядя прямо перед собой черными с желтизной глазами. Опять неслышно открылась дверь, и в комнату медленным шагом вошел Анастасэ. Когда он дошел до середины комнаты, все монахи, как по команде, склонились перед ним до пояса. Патер стал перед иконой и прочитал по-гречески какую-то молитву. После этого все монахи сели за стол. А я за столом уже раньше сидел и теперь оказался между монахами. Вошли еще два монаха и внесли огромный медный бак. Они ходили вокруг стола и разливали в чашки горячий жирный суп. Каждый ел сколько хотел. Одному монаху подливали в чашку три раза. Он даже бороду вымочил в супе. Я тоже ел много, но одолеть всю чашку не смог — такая она была вместительная. Когда весь суп доели, прислуживавшие монахи унесли бак, а взамен принесли и расставили на столе четыре огромных блюда гусятины с яблоками. Монахи и гусятину съели всю. Потом принесли жбан черного кофе и какие-то тонкие пышки, похожие на еврейскую мацу. Монахи выпили весь кофе и съели всю мацу. Под конец принесли на блюдах инжир. Монахи и инжир съели. Я тоже так много всего съел, что пришлось расстегнуть пояс. Но даже и после этого было трудно дышать. А монахам хоть бы что! Поели, помолились и так же гуськом, один за другим, степенно вышли из комнаты.

Остались только Анастасу, один здоровенный монах и я. Те монахи, что прислуживали за столом, внесли красивую, орехового дерева фисгармонию, кряхтя, установили ее у стены и ушли. Огромный монах провел пухлым пальцем по клавишам. Послышались жалобные вязкие звуки.

— Слушайся адельфос Дамиана, — сказал мне Анастаса и тоже ушел.

Дамиан шумно, как мех в Илькиной кузнице, вздохнул и страшным басом пропел:

— «Пистева сена фе-о-он…» Пой, как я, — приказал он. Я набрал в грудь воздуха и, приседая от натуги, стал петь басом: «Кистена фиена сено-о-он!..»

Дамиан сначала выпучил на меня глаза, а потом по-лошадиному заржал. Кое-как он мне объяснил, что петь надо своим голосом, а слова выговаривать правильно, иначе получится «не как у ангела, а как у дьявола».

Манежил он меня долго, и каждый раз, когда я коверкал слова, закатывался таким громовым хохотом, что в окнах тоненько стонали стекла. Потом он повел меня наверх, к Анастасэ. Патер опять лежал в своей богатой кровати. Около него на красивой тумбочке стояла бутылка с чем-то желтым и серебряный стаканчик. Не поднимаясь с постели, Анастасэ подробно объяснил мне, что я должен делать и чего я не должен делать. Я должен есть сколько влезет, чтобы лицо у меня стало красивое и розовое, как у святого ангела. Я должен петь тонко и нежно, как поют святые ангелы. Я должен правильно выговаривать греческие слова, как их выговаривают святые ангелы. Я никому не должен рассказывать, что здесь увижу и услышу, потому что церковь и монастырь есть места господней тайны. Например, если я расскажу, что видел бутылку с желтой жидкостью, все подумают, что это коньяк, а на самом деле это микстура от камней в почках. А самое главное, я не должен совать свой нос не в свое дело.

— Теперь иди домой, — сказал Анастасэ.

Я плотно прикрыл за собой дверь, огляделся и уже полез в карман, чтобы, вынуть молоточек, как в комнату вошел Нифонт. Он опять взял меня за плечо своей каменной рукой и повел к выходу. Когда я наконец очутился на улице, то чуть не вскрикнул от радости — так ярко светило здесь солнце, так сладко пахло цветущей акацией.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ