I. Растительная мозаика

Масштабы человеческих знаний не идут ни в какое

сравнение с масштабами человеческого неведения.

Со временем природа раскроет перед нами ошеломляющие тайны.

Кажется, что растительный мир неисчерпаем. Трава и деревья всегда были и всегда будут. Но столь ли стабилен наш мир, как это кажется на первый взгляд? Или он постоянно изменяется? Конечно, он все время в движении. Раньше это происходило под воздействием природных сил, а в наше время все сильнее и сильнее в природу вмешивается человек и даже меняет естественный ход ее развития.

Приспосабливаясь к смене условий в течение тысячелетий, эволюционируя, растения увеличивали многообразие своего внешнего вида, адаптируясь к тем или иным условиям среды. Одни избрали себе сушу, другие — болота, третьи — воду, а четвертые стали как бы амфибиями, ибо могут жить и в воде, и на суше. Недаром так часто встречается в названиях видов слово «земноводный» (amphibia); например, жерушник земноводный, горец земноводный.

Недоумение вызывают некоторые растения, которые, казалось бы, совсем не вписываются в конкретную природную обстановку. Посмотрите на морошку, которая с теплого мезозоя принесла на болота Севера широкие листья и раннее цветение. А ведь то и другое частенько подводит ее: во время заморозков крупные цветы морошки нередко погибают.

Если внимательно присмотреться к нашей флоре, то можно найти в ней и не такие чудеса. Типично южные (неморальные) виды иногда встречаются в северных лесах, в то время как северные, арктические и арктоальпийские, вполне прилично чувствуют себя на юге. Вот карликовая березка. В ледниковые периоды она занимала огромные территории в холодных тундрах и тундростепях. А в наше время она «спускается» по болотам до южной границы лесной зоны. Нет «железных» границ и в экологии. Одни и те же растения могут процветать на болотах и в водоемах (например, белокрыльник или тростник); другие «растягивают» свою экологию от болот до лесов (посмотрите на багульник, можжевельник, ольху, чернику и ландыш). Но есть такие, которые прекрасно устроились на болотах и в тундрах (хотя бы карликовая березка и лишайники).

Распространение растений по территории нашей страны тоже неодинаково. Есть почти космополиты (среди них крапива и многие водные растения). А некоторые виды, называемые эндемиками, встречаются на совсем ограниченной территории. Ареал говорит о многом, в том числе о современных требованиях вида, истории его формирования и даже о динамике природной среды. Реконструируя ареалы вида в прошлом, поэтапно, можно получить достаточно полную информацию о состоянии природной среды и динамических процессах (климате, гидрологии, рельефе) прошлого.

А попробуйте вдуматься в названия растений. В них все: отношение человека, свойства, легенды, суеверия.

Что значат названья — ежа и тимьян,

Дубровка, кукушкины слезки, дурман?

И нету ответа, и слух не привык.

Напрасно старались гортань и язык.

Тем лечат любовь, этим — сон и живот,

А этот — на рану, и все заживет…

Но встаньте, найдите их в море травы,

А я посмотрю, как беспомощны вы.

Кипрей, незабудка, бодяк, василек!

А вот фиолетовый с желтым цветок,

Но кто мне расскажет, за что это он

Иваном-да-марьей молвой наречен.

Доставшись в наследство с дремучих времен,

Нам эти названья подобьем письмен

Китайских — топчи их ногой, не жалей,

А мы все беспамятней, все веселей…

Не помним родства, пребывая в тени —

Сперва забываем, что значат они,

А скоро не вспомним и сами слова.

Ну что тут такого — трава и трава!

Мне грустно…

О. Левитан

Вместе с автором стихотворения и мне грустно. Мы теряем растения, пробуем остановить их исчезновение, включаем в Красные книги и продолжаем уничтожать. Но об этом позже, а сейчас посмотрим на названия, вдумаемся в их смысл. «Белокрыльник болотный»: прицветный лист его, как белое крыло, а растет он на болоте (и в воде). Или «подбел». У него действительно нижняя сторона листьев почти белая. А его латинское имя Andromeda связано с древнегреческой легендой об Андромеде. Белозор свое название получил, вероятно, от слова «взор», поскольку народные лекари раньше лечили им заболевания глаз. Или «вахта трехлистная». Поселившись в болотной топи и расцветая великолепными белыми «пирамидами», она как бы стоит на вахте, предупреждая путников об опасности: здесь можно и утонуть. Листья же ее образованы из трёх долей. В ее латинское тля Menyanthes trifoliata тоже вложен определенный смысл: буквально — «ночной цветок трехлистный». И действительно, цветы вахты не закрываются на ночь. Таких примеров можно привести массу, но об этом вы прочтете в описании отдельных растений.

От озер к болотам

Полезные растения есть всюду. Они занимают все экологические ниши на Земле: в озерах, лесах, болотах, лугах. Они образуют заросли или вкрапливаются в растительные сообщества единичными экземплярами. Некоторые виды становятся совсем редкими. Чтобы их сохранить, нужны усилия всех и каждого.

Без зеленых растений не было бы кислорода, атмосферы, а значит, и жизни. Но не только в этом польза растительного мира: деревьев и кустарников, кустарничков и трав, мхов и лишайников, грибов и водорослей. Среди всех этих растений есть ягодные и лекарственные, медоносные и красящие, крахмалоносные и дубильные, эфироносные и ядовитые или совмещающие в себе целый букет полезных свойств. Об этом уже в 1796 г. писал популяризатор ботанической науки М. М. Тереховский (в «Пользе, которую растения смертным приносят»):

Отныне должны мы вовеки помнить твердо,

Коль небо ради нас явилось милосердно,

Что приготовило на службу нашу злак,

Предвечных промыслов к нам непреложный знак,

И что произвело толь много в свет растений

Для наших нужд, для разных и хотений,

Для пищи, пития, одежды, теплоты,

Судов, домов, дворов, лекарства, красоты,

Для обоняния их благословенна духа,

Для поправления всеобщего воздуха.

У каждого из растений свой химический состав. А сколько нужно труда, чтобы изучить все растения! Много еще тайн скрывают они, и даже приблизительно невозможно сейчас сказать, для чего то или иное растение пригодится нам в будущем. «Растения неисчерпаемы! Их потенциал будет раскрываться еще миллионы лет. Грядут новые формы, зреют новые краски. А параллельно усложняется ассоциативное мышление человека — все многомерней его фантазия, все смелее его парадоксы. А что сулят еще небывалые превращенья!» — пишет Ю. Линник.

Каждое растение — «фабрика» полезных, вредных и безразличных веществ; поэтому и действие на организм человека приготовленного лекарства неоднозначно. С давних времен человек познавал разные свойства растений и включал их в сферу своей деятельности.

Любопытство всегда было исходным моментом познания мира вообще, в том числе и зеленой кладовой здоровья. Маргарет Крейг, автор многих научно-популярных книг о растениях, писала в своей книге «Зеленая медицина»:

Интересно, что там за поворотом? —

сказал путешественник.

Интересно, что это за растение? —

сказал ботаник.

Интересно, что из него можно получить? —

сказал химик.

Интересно, какова активность вещества? —

сказал фармацевт.

Интересно, поможет ли оно в данном случае? —

сказал врач…

Прежде чем перейти к описанию отдельных групп растений, познакомимся поближе с их экологией и сообществами, которые они образуют в тех или иных условиях.

Растения наших водоемов

Песнь озер моих великих

И напевы рек игривых

Далеко слышны… Онего

Их подхватывает мощно,

И леса им вторят эхом,

Скалы гулом отвечают.

В. Сергин

Реки, речки, ручьи, побережья морей, пресные и соленые озера заселяются в своих мелководьях разными растениями. Основное их ядро составляют водные растения, или гидрофиты (от греческого hydor — «вода» и phyte — «растение»). Одни из них полностью погружены в воду, и только во время цветения их генеративные части поднимаются над водой. У других растений большая часть листьев плавает на поверхности воды. Между этими группами нет резкой границы, и в натуре можно встретить массу переходных форм. Но все же почти все исследователи делят водные растения на погруженные в воду и плавающие. В последних есть свободно плавающие и укореняющиеся. Обильно распространены в прибрежных зонах и воздушно-водные растения: гигрофиты (hygros — «влажный») и гелофиты (helos — «болото»). Одна часть вегетативных органов этих растений находится в водной, а другая — в воздушной среде. Разные авторы насчитывают неодинаковое количество водных и водно-болотных растений: от 224 до 260 видов.

Большинство из них распространено очень широко, а некоторые являются даже космополитами. И совсем мало эндемиков.

Фитоценозы водных растений чаще всего бедны видами и состоят из гидро- и гигрофитов. Они или образуют густые заросли, или лишь отдельные растения видны на поверхности воды. Это обусловлено многими факторами: глубиной водоема и проточностью, химизмом воды и особенностями грунта. От сочетания этих факторов зависит распределение растений по зонам, как бы повторяющим экологические группы. В самой глубокой части развиваются только придонные и подводные растения: элодея, пузырчатка, полушник, водяная сосенка. Ближе к берегу располагается зона плавающих растений, укореняющихся и неукореняющихся: ряска, кубышка, кувшинка, нимфейник, водяной орех; еще ближе — надводные растения: тростник, камыш, хвощ, рогоз, аир. Редко в озере мы встретим все зоны. В зависимости от условий наиболее хорошо формируется какая-то одна или две зоны.

Литература по водным растениям столь обширна, что все аспекты их биологии, экологии и фитоценологии охватить здесь невозможно. Мы познакомимся лишь с некоторыми регионами, зато достаточно различными в отношении климата и других условий жизни растений. Но уже и это может дать представление о флоре и фитоценозах водных растений.

Онежское озеро — одно из самых крупных на Северо-Западе европейской части СССР. Его площадь более 9.5 тыс. км2. Северная часть озера представлена несколькими крупными заливами. Берега их часто крутые, скалистые; литораль (мелководные зоны) выражена слабо. Здесь же многочисленные мелкие заливы, губы, активно зарастающие макрофитами. В южной части озера берега мало расчленены. Они низменные и заболоченные. Дно мелководий в Онежском озере разное: скалистое, каменистое, песчаное, илистое, глинистое. На берегах обычны сосновые и еловые леса.

Над Карелией ночи белые,

Над озерами ветер стих.

Зори падают перезрелые

В ноги елочек молодых.

Не колеблется, не колышется

В белом мареве сладкий сон…

Травы стелются, сосны высятся,

Солнце катится колесом.

В. Сергин

В зарастании литорали участвуют 121 вид гидрофитов, 28 — гигрофитов, 6 — гелофитов и 17 — мезофитов. Но господствующая роль (эдификаторная) принадлежит только 31 виду, который формирует 61 ассоциацию. Главной особенностью зарослей водных растений является флористическая бедность. В одной ассоциации бывает от 1 до 20–30 видов.

Во всех частях озера господствуют тростниковые заросли. С тростником соседствуют разные виды осок, камыш, хвощ, рдесты, дербенник, чистец, горец земноводный и многие другие виды. Глубина воды здесь колеблется от 40 до 210 см. Благодаря обилию небольших, защищенных от ветра бухточек широкое распространение получили заросли нимфеидов: кубышки, горца земноводного, рдестов, шелковника и др. Так, кувшинка чисто-белая сочетается в разных пропорциях с кувшинкой малой, кубышкой, рдестами. Здесь же встречаются тростник, камыш, хвощ, частуха, стрелолист, горец земноводный, ежеголовки. Очень красивы во время цветения ценозы шелковника, покрывающего поверхность воды своими резными листьями и белыми цветами. Он предпочитает глубины воды 150–200 см.

Какое же место в заливах занимают разные ценозы? Возьмем какой-то конкретный залив, например Повенецкий. В его верховьях можно встретить хорошо выраженные зоны: у берега — осоки с травами, глубже — тростник с камышом, еще глубже — кувшинки с другими водными травами.

… Побледневшие, нежно стыдливые,

Распустились в болотной глуши

Белых лилий цветы молчаливые,

И вкруг них шелестят камыши.

С. П. Аржанов

Особенно активно зарастают плесы, огражденные островами или узостями от больших заливов. Например, в заливах Святуха и Кефтеньгубд площадь с макрофитами составляет 11 %; это очень много по сравнению со средним значением по Онежскому озеру (0.24 %). Были подсчитаны даже площади литорали, заросшие разными видами макрофитов. Первое место занимает тростник, меньшие площади — заросли с рдестами, кубышкой желтой, камышом, осоками, хвощом, горцем земноводным, шелковником, кувшинкой. Площади рогоза, стрелолиста, урути, элодеи совсем маленькие.

«Дунайские плавни» — заповедник Украины, созданный в 1981 г. Площадь его 14.8 тыс. га. Заповедник расположен в Килийском рукаве дельты Дуная. В него входят острова, внутриостровные каналы (гирла, ерики, саги), заливы (куты) и приморская акватория. Современная дельта сформировалась сравнительно недавно: в послеледниковый период. Многочисленные рукава, опресненные заливы, внутриостровные озера и каналы активно зарастают макрофитами. Много здесь и крупнотравных болот. В заповеднике насчитывают 563 вида сосудистых растений, из которых 204 — гигро- и гидрофиты. У большинства растений севернопричерноморское происхождение, но есть и древние палеоэндемы, и западнопонтийские виды.

Растительность «Дунайских плавней» с высоты выглядит как бесконечные заросли тростника, рогоза, камыша, осок, а среди них — отдельные пятна водных растений: кувшинки, кубышки, водяного ореха, ряски, сальвинии, азоллы. Тростниковые ценозы обычно занимают участки с глубиной воды до 1 м. Они густы и высоки (3–4 м). Вместе с тростником встречаются рогоз, камыш, манник водный и луговоболотные виды (поручейник, окопник).

Распространены здесь и другие высокотравные ценозы: рогозовый (из рогоза узколистного, широколистного и Лаксманна), манниковый, камышовый (из камыша озерного и трехгранного). Меньшие площади занимают низкотравные ценозы воздушно-водных растений: из ежеголовок, сусака, стрелолиста, частухи, аира.

Среди настоящей водной растительности встречаются заросли из горца земноводного, рдеста прямого, водяного ореха, кувшинки белой, кубышки желтой, нимфейника, которые с другими растениями образуют множество сообществ (ассоциаций). Совершенно своеобразны ценозы водяного ореха. Они занимают опресненные заливы с глубиной воды 50-250 см и илистым грунтом. Сочетаясь с разными видами, водяной орех образует восемь ассоциаций, редких для Украины.

Листья его иногда сплошь покрывают поверхность воды. Кроме водяного ореха здесь есть и другие растения с плавающими листьями: нимфейник, сальвиния, азолла, водокрас, ряска, телорез. В наводном ярусе могут быть камыш озерный и трехгранный, ежеголовка простая, рогоз узколистный, сусак, тростник. Под водой растут рдесты, роголистник, шелковник, наяда, уруть. Столь же интересны ассоциации с нимфейником, также с густым травостоем, расположенным в три яруса.

Кроме сообществ водяного ореха редкими для Украины считаются сообщества из сальвинии, нимфейника, кувшинки белой, кубышки, ряски, пузырчатки, турчи, азоллы. Интересные сведения приводит об азолле А. Ньюмен. Оказывается, что в выемках листьев азоллы поселяется синезеленая водоросль. Два этих растения вступают в симбиоз: водоросль фиксирует азот из воздуха и снабжает им азоллу, которая предоставляет водоросли «квартиру». В них накапливается такое большое количество азота, что китайцы стали использовать это растение для удобрения рисовых полей. Теперь в Китае даже разводят азоллу на площади 1.4 млн га и получают огромную зеленую массу, в которой количество азота эквивалентно 100 тыс. т азотных удобрений. А. Ньюмен пишет, что применение такого естественного удобрения повысило урожайность риса на 158 %.

В дельте Волги.

Везде обильная вода,

И все каспийское поморье

В лесах, болотах и садах,

Каких не знает плоскогорье.

Здесь вызревают апельсин,

Гранат, рубинами горящий,

А весь простор сырых низин

Покрыл тростник густою чащей.

Н. С. Щербиновский

«Каспийскими джунглями» называли русские ученые обособленный мир дельты Волги. «…Мы поплыли далее, беспрерывно лавируя между камышовыми островами, и вошли в устье Волги — величайшей из известных нам рек», — писал путешествовавший в 1473–1477 гг. венецианский дипломат Амброзио Канторини.

Дельта Волги — это царство воды, водных и воздушно-водных растений. Здесь процветают реликтовые и эндемичные виды растений, водные папоротники: сальвиния плавающая и марсилия четырехлисточковая, древний реликт водяной орех и насекомоядная альдрованда пузырчатая.

На площади 62.5 тыс. га раскинулась дельта Волги, где многочисленные дельтовые протоки и ерики, култуки, ильменя и банчины (блюдцеобразные озера внутри островов, заливы и руслообразные понижения) образуют сложные переплетения с небольшими участками суши: грядами, отмелями, косами. Авандельта (подводная дельта) простирается в сторону моря до 50 км. Теплый климат и обилие мелководных водоемов создают необыкновенно благоприятные условия для развития водных растений. Отдельные участки настолько плотно зарастают растениями, что становятся труднопроходимыми для лодок, «…в стороне от протоки иссякала напористая сила течения. Дремно лежали на воде листья кувшинок, камыш неподвижно поднимал над водой свои метелки. Дремало все вокруг: и солнечные пятна, и тени деревьев на разливе, и воздух, густо настоенный запахами водорослей, свежей листвы и болотной прели, и обступившая со всех сторон чаща. Было очень жарко, парило. И все до краев наполняла зеленая жизнь, которой щедро отпущено света, тепла и влаги» (О. Волков).

В авандельте, где глубины колеблются от 0,3 до 1.2 м, пышно развиваются подводные «луга» из погруженных растений: роголистника, наяды, элодеи, шелковника. Выделяются ярко-зеленые «луга» из валлиснерии с ее длинными и узкими лентами листьев. Обширны заросли растений с плавающими листьями. В култуках и мелководьях ильменей и банчин типичны ценозы с водяным орехом и нимфейником. Пятнами встречаются заросли сальвинии и марсилии — водных папоротников с очень красивыми листьями. У сальвинии плавающей листья светло-зеленые, серебристые, сплошь или даже в несколько рядов покрывающие поверхность воды, а погруженные — нитевидные и разветвлённые. Листочки марсилий приподнимаются на длинных черешках и состоят из четырех долей.

Астраханская дельта — один из самых значительных по площади участков с лотосом. Заросли его постепенно расширяются. И если при организации заповедника они занимали только 4 га, то сейчас уже более тысячи. Цветущий лотос — великолепное и запоминающееся зрелище. Его приподнятые над водой округлые листья диаметром до 80 см чередуются с крупными розовыми цветками. Цветение лотоса продолжается с середины июня и до конца августа; поэтому всегда можно увидеть ярко-розовые бутоны и более светлые, распустившиеся цветы, а отцветающие они становятся уже совсем белыми.

Но особенно большие площади занимает тростник, образующий бордюрные заросли («крепи») в ериках, протоках, култуках. Такие крепи тянутся на 10–15 км. Часто в тех же местообитаниях встречаются заросли рогоза узколистного, а в мелководьях авандельты распространен более низкорослый рогоз Лаксманна. Обычны и такие растения, как ежеголовник простой, сусак зонтичный, частуха, стрелолист. Сусак образует даже две формы: с цветами — на мелководьях и в прибрежной зоне, без цветов — в более глубоких участках, где его листья вытянуты по течению воды на ее поверхности.

Озера Дальнего Востока. Самое большое озеро юга Приморья — Ханка. Его еще называют Ханкой или Синкай-ху, что с китайского одни переводят как «озеро процветания и благоденствия», а другие — как «впадина». Расположено оз. Ханка в обширной Ханкайско-Уссурийской депрессии. Площадь этого озера более 4 тыс. км2, и большая часть его находится в пределах СССР. Озеро почти все мелководное, преобладают глубины 1–3 м. Многочисленные мелководные бухты, а часто и луды буйно заросли водной и водно-болотной растительностью. Прибрежные заросли постепенно переходят в болота и заболоченные луга, окружающие озеро, а болота и луга — в «плави», как их в свое время назвал видный советский ботаник В. Л. Комаров. Что же это такое? Для оз. Ханка характерны периодические колебания уровня воды. При подъеме уровня вода проникает между почвой и сплетенными корневищами растений — и они как бы повисают на «водной подушке» и жидком иле. Вода спадает — и «плавь» садится на грунт. Вот как написал об этом В. Л. Комаров, исследовавший растительность Уссурийского края в начале нашего века: «При попытке высадиться на плави я выяснил, что держаться на них очень неприятно: ноги глубоко уходят в мягко сплетенные корневища, корни и гниющую листву. И каждое вдавление сейчас же наполняется водой».

В прибрежных зарослях и на мелководьях преобладает вездесущий тростник. В зарослях, вдали от берегов, стебли надламываются и удерживаются на плаву. Постепенно слой мертвых стеблей утолщается — и образуется сплавина, уже способная удержать тяжесть человека. И тогда на ней поселяются другие растения. Бывает так, что сплавина становится такой тяжелой, что погружается на дно.

Реже встречаются камышово-манниковые заросли из манника колосовидного, камышей озерного и укореняющегося с примесью хвоща топяного, тростника, вахты, ириса Кемпфера, калужницы. Но есть на оз. Ханка и растения, свойственные только этому краю. Характерна цицания широколистная — эндем Восточной Азии. Это крупный злак с пышными метелками, называемый еще водяным рисом. Нередки здесь чистые заросли цицании, обрамляющие берега широкой полосой. Иногда к цицании примешиваются тростник и рогоз восточный, стебли которых сплетает актиностемма — растение из сем. Тыквенных. В «окнах» — нимфейник, кувшинка, сальвиния пузырчатая, водокрас азиатский, к нижней стороне красноватых листьев которого прикреплены плавательные подушки. В воде обильна гидрилла мутовчатая. «Окна» и тихие заводи заполняются рдестами, водяным орехом и тропическим экзотом — монохорией влагалищной, которую неправильно называют водяным гиацинтом. Во время цветения такие участки имеют вид ярко цветущей клумбы. На совсем низких отмелях группами стоят камыш трехгранный, крупные осоки, сыть, проломник нитевидный.

В небольших озерах Приханкайской низменности, например в оз. Лебех, сохранились заросли лотоса, который предпочитает селиться в местах с глубиной не больше 1.5 м. И уж совсем редкими (эндемами) являются эвриала устрашающая со своими огромными колючими плавающими листьями и бразения Шребера. Оба растения — реликты третичного времени. В Хабаровском крае есть даже оз. Бразениевое, где бразения находится на северной границе своего ареала. В этом озере найден еще один редкий вид — кубышка японская. Здесь же, в Хабаровском крае, отмечена самая северная точка обитания цицании широколистной.

Мир болотных растений

«Неправду говорят о болотах. Какая там застойность!.. Сколько здесь творческого кипения, поиска. Болотные травы всегда самобытны. Белокрыльник, росянка, вахта — что ни растение, то какая-нибудь оригинальная придумка. Взять тот же венчик трифоли. Лишь отказ от канонов и настоящее дерзание могли привести к его возникновению. Не благоприятствует ли экология болот подобным поискам? Тут как бы сплетаются в контрапункте две среды: водная и наземная. Именно на границе этих сред когда-то произошли самые великие преобразования биосферы. Жизнь болот полна неугасимых порывов к новому. Тому свидетельство и венчик вахты», — пишет Ю. Линник.

Различаются ли флоры болот и других экосистем? Вопрос вполне правомерный. Но ответ на него неоднозначен. Дело в том, что на болотах нашли себе приют растения лесов, лугов и озер, которые воедино сплелись с истинно болотными видами. Разве удивляет кого-то, что на болотах обычны сосна, лиственница, береза. Даже кедр (сосна сибирская) и кедровый стланик неплохо чувствуют себя на некоторых болотах. Можжевельник и крушина, черника и брусника, вороника и вереск в изобилии растут по окраинам, а иногда и в центре болот. На богатых лесных болотах и ландыш может образовать сплошной покров. А ведь все это типичные «лесовики».

На болотах процветают также многие растения лугов: кровохлебка, валериана, купальница. Из озер на болота «пришли» тростник, рогоз, многие осоки и даже кувшинка. Типичные тундровые и альпийские растения тоже растут на болотах (правда, только тундровых). Среди них арктоус альпийский, филлодоце голубая, дриада точечная.

Тогда вправе ли мы называть все эти растения болотными? Ботаники считают, что вправе. Потому-то так пестра и разнообразна флора болот. Тем более что везде существуют постепенные переходы от лесов, лугов и озер к болотам. А сколько же тогда видов растений на болотах? К сожалению, точно сказать невозможно. Такие анализы делались пока только для отдельных регионов. Например, на болотах Карелии О. Л. Кузнецов насчитал 283 вида (причем это только сосудистые растения), а А. И. Максимов выявил 109 различных мхов. Остальное население (лишайники, грибы, водоросли) практически не изучено. По другим регионам приводятся такие цифры сосудистых растений: в центральной части Черноземья — 302 вида (К. Ф. Хмелев), в Верхнеангарской котловине — 209 (И. Л. Поспелова), в тундровой зоне — 205 видов (М. С. Боч). По данным же X. X. Трасса, только на низинных болотах Эстонии произрастает до 210 видов. Есть сведения и по другим регионам, где цифры довольно близки. Но состав флоры, конечно, разный; хотя встречается и много общих видов; Самый богатый флористический состав — в низинных лесных болотах, самый бедный — в сфагновых верховых.

Нельзя не отметить еще один факт. Флористический анализ усложняется присутствием «случайных гелофитов» — растений, более свойственных неболотным местообитаниям, но изредка встречающихся на болотах. В Карелии О. Л Кузнецов насчитал 80 таких видов. Вот это-то и вносит в анализ флоры болот субъективные черты. Однако не будем далее углубляться в решение этой задачи: пусть этим занимаются ботаники.

Теперь позволю себе напомнить несколько азбучных истин, без которых нам далее просто не обойтись. Среди основного «ядра» болотной флоры одни растения встречаются часто, другие — редко. Есть там эдификаторы (от латинского aedificator — «строитель»), которые особенно обильны и диктуют условия жизни всем остальным растениям. Других растений тоже много, но они уже приспосабливаются к эдификаторам. Это доминанты. Третьих хотя совсем мало, но они постоянны. Ботаники назвали их ассектаторами (от латинского assectator — «постоянный спутник»). Сочетания же этих разных по значению групп растений в каждой географической зоне свои. Например, в тайге эдификаторами являются в основном сфагновые мхи; в тундре — зеленые мхи, лишайники и осоки; в степи и низменностях с субтропическим климатом — крупные травы. Все это, конечно, очень схематично, но позднее мы поговорим об этом подробнее.

А теперь вернемся к рассказу о растениях болот. Среди них есть деревья и кустарники, кустарнички и травы, мхи и лишайники. В такой последовательности мы и познакомимся с ними. Более подробно поговорим о сосудистых растениях, коротко остановимся на мхах и лишайниках, но обойдем молчанием грибы и водоросли, сведений о жизни которых на болотах совсем мало.

Деревья. Наиболее типичный представитель деревьев на болотах — сосна обыкновенная. Реже встречается ель (сибирская и европейская). В Сибири и на Дальнем Востоке обычны болота с лиственницей сибирской и даурской. Обитает там и кедр сибирский. Столь же типична, как сосна, береза: в европейской части — пушистая, в Сибири и на Дальнем Востоке — Миддендорфа, овальная и приземистая. Обычна для лесных болот также ольха черная (или клейкая), образующая обширные болотные леса в Полесье. На сырых же равнинах Колхиды встречается ольха бородатая. Все эти деревья могут быть эдификаторами, формируя болотные леса. Но иногда они выступают как доминанты или ассектаторы.

На лесных болотах есть еще группа деревьев, мало характерных для болот: лапина, дуб имеретинский, ясень, бук.

Так построил он пирогу

Над рекой, среди долины,

В глубине лесов дремучих,

И вся жизнь лесов была в ней,

Все их тайны, все их чары:

Гибкость лиственницы темной,

Крепость мощных сучьев кедра

И березы стройной легкость,

А в волнах она качалась,

Словно желтый лист осенний,

Словно желтая кувшинка.

Лонгфелло

Сосна обыкновенная. В оптимальных условиях сосны на болотах разрастаются так, что внешне трудно отличить их от обитающих в лесу. Например, на окраинах болот сосны часто по габитусу напоминают суходольные. Высота их в среднем 10–12 м. Р. И. Аболин назвал эту форму топяной. Чем хуже условия, тем меньше высота и медленнее рост сосны. Сосна формы Литвинова вырастает всего до 3–4 м, а крона у нее сохраняется только в верхней трети ствола и имеет вид шара. Еще более угнетенная форма — Вилькомма, она уже не превышает 1–3 м; ствол ее часто искривлен, а ветви, как у карликовой японской искусственной сосны, размещены по всему стволу. Но и это еще не самая крайняя степень угнетенности. На старых сфагновых болотах сосна из дерева превращается в кустарник с несколькими стволиками, погруженными в мох. А над ковром сфагнов возвышаются лишь верхушки ветвей, растущих прямо от корневой шейки. Годичные кольца у болотных сосен такие тонкие, что рассмотреть и сосчитать их можно только под сильной лупой. И другие морфологические признаки отличаются от суходольной: у них короче хвоя, смоляных ходов в хвое больше, шишки и семена мельче, древесина плотнее и поэтому дольше не разрушается.

Болота с господством сосны, где она является эдификатором, встречаются и в европейской, и в азиатской частях СССР. И все же они не столь часты, как другие — травяные, сфагновые. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы сосна на торфяном болоте стала эдификатором: и хорошие уклоны поверхности, и достаточный дренаж, и отсутствие длительного застоя, и наличие многих минеральных солей.

Сосну сибирскую часто называют сибирским кедром. Она обычна на болотах Сибири, где в особенно благоприятных условиях вырастает до 20 м и более (в лесах — до 40 м). Но чаще на болотах кедр бывает 7-10 м высотой. Кедр неплохо приспособился к жизни на сфагновом болоте, все время прирастающем вверх. По мере погребения корневой шейки в нижней части ствола вырастают придаточные корни. У кедра в пучках по пять длинных хвоинок, тогда как у сосны обыкновенной — по две. Шишки тоже больше, чем у сосны (до 13 см), и наполнены они довольно крупными орешками. В сограх (лесных болотах) урожай шишек меньше, чем в лесах, но иногда и здесь бывает значительным. Необыкновенно питательны кедровые орехи. Они содержат до 36 % жирного масла; в них есть белки и сахара, а в хвое — эфирные масла и витамин С. Великолепна и кедровая древесина, широко применяемая в народном хозяйстве.

Ель (сибирская и европейская) нередко встречается на болотах, но требовательность ее к режиму питания и проточности значительно большая, чем у сосны. На болотах она растет и развивается тем лучше, чем ближе там условия среды к суходольным. Все дело в корневой системе ели. Ее корни распластываются в приповерхностном слое почвы и совершенно не выдерживают застаивания воды и кислородного голодания. Но какова же сила жизни? Прирастает вверх торф, погребенные корни отмирают, а выше образуются новые придаточные корни.

В ельниках болотных в европейской части СССР в древостое может быть примесь сосны обыкновенной, березы пушистой, ольхи черной. Деревья ели достигают 18–20 м, а бонитет — V–Va. Для Западной Сибири типичны согры — низинные лесные болота с господством ели сибирской. В примеси часто выступает сибирская сосна. Нередко она становится эдификатором, а ель — ассектатором.

Лиственница (сибирская и даурская) на болотах проявляет чудеса приспособления. Там, где не могут расти сосна и ель, растет лиственница: на вечномерзлых восточносибирских и дальневосточных минеральных почвах и торфах. Вместо вмерзших в вечную мерзлоту корней у лиственницы тут же вырастают новые придаточные корни. Поэтому-то она и заняла почти половину площади лесной зоны Сибири.

На лиственничных марях (болотах) деревья, конечно, не такие, как в лесах: 4-10 м (в лесах — 30–35 м). И кроны у деревьев на болотах часто уродливы, узки, с низко опускающимися ветвями. И все равно мари красивы, особенно осенью, когда нежная хвоя окрашивается в желто-золотистый тон. Затем, на зиму, хвоя сбрасывается, а весной появляется новая, нежно-зеленая, мягкая. Ценится древесина лиственницы красно-бурая, мелкослойная и очень смолистая. Она устойчива к гниению и поэтому используется для строительства гидротехнических сооружений. Например, известен такой факт: сваи, вбитые римлянами при строительстве Троянова моста 1700 лет назад, когда их откопали в 1958 г., стали такими твердыми, что не поддавались ни пиле, ни топору.

Береза пушистая почти столь же часта на болотах, как и описанные хвойные породы. Высота березы, диаметр стволов ее, сомкнутость крон очень разные (в зависимости от экологических условий). В наиболее благоприятных местообитаниях береза — дерево (10–15 м и даже больше). Но чем хуже условия, тем она все более похожа на куст, сформированный из нескольких стволов, которые отходят прямо от корневой шейки. В европейской части СССР, на низинных и переходных болотах, в поймах рек и в хорошо дренированных депрессиях, береза пушистая образует болотно-травяные леса. Особенно же характерны такие леса для Западной Сибири. Береза пушистая выживает на болотах даже при такой слабой аэрации торфа, при которой гибнут сосна и ель. А дело опять-таки в способности березы образовывать придаточные корни, которые проникают значительно глубже в торф, чем корни хвойных пород.

Широко распространена и береза карликовая. Это типичное тундровое растение, но оно нашло себе приют и на болотах лесной зоны, где карликовая береза — небольшой кустарник (не более 1 м высоты).

В Сибири и на Дальнем Востоке береза пушистая на болотах заменяется березой плосколистной. Но встречаются там и березы-кустарники: Миддендорфа, тощая, приземистая, овальнолистная.

Вместе с елью или в виде одновидовых древостоев на богатых, сильно увлажненных, но хорошо дренированных болотах обитает ольха черная (или клейкая). Она может достигать 15–18 м высоты. Черноольховые болота очень интересны и по облику, и по богатству видами растений. На высоких кочках растут ольха и лесные виды растений, а в глубоких понижениях — водные и водно-болотные виды. В колхидских болотах также встречается ольха черная, но преобладает все же ольха бородатая. Об этих ольхах, как и о березе пушистой, подробнее можно прочитать в разделе «Лекарственные растения».

Кустарники и кустарнички. Для болот характерны и другие кустарники: можжевельник, крушина ломкая, ивы, смородина черная. На восточносибирских болотах распространен курильский чай, в период цветения украшенный многочисленными желтыми цветами. На кавказских болотах растут рододендроны — кавказский и понтийский — с великолепными по красоте «шапками» цветов. Редкая теперь восковница обыкновенная встречается в основном на болотах Прибалтики, а душистая — только на Дальнем Востоке.

Многочисленны и обыкновенны кустарнички (багульник, вереск, вороника, голубика, кассандра, клюква), встречающиеся на большей части болот таежной зоны. На тундровых болотах нашли приют типичные арктоальпийские виды: дриада точечная, Кассиопея четырехгранная, брусника, черника.

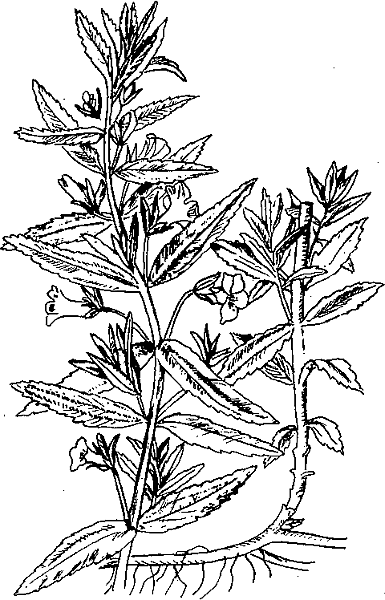

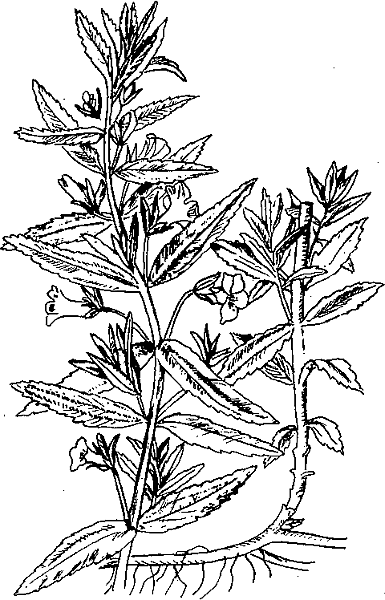

Травы, мхи и лишайники. Особенно разнообразны на болотах травы. Здесь много видов из семейств осоковых, злаковых; растут хвощи и папоротники. А среди двудольных цветковых растений есть и невзрачные (подмаренник, мытник болотный, горичник), и очень декоративные (калужницы, ирисы, почти все орхидеи, камнеломка болотная, шпажник болотный), и лекарственные (вахта болотная, дербенник иволистный, лабазник вязолистный, горцы, валериана, кровохлебка), и ягодные (морошка, поляника), и др.

Необыкновенно интересны насекомоядные растения, которые в процессе эволюции приспособились к трудной жизни на болотах таким образом, что, имея хлорофилл, они питаются еще и животным белком — насекомыми. А орхидеи! Что может быть совершеннее в своей скромной и в то же время вычурной красоте! Здесь кистевидные розово-малиновые кисти ятрышников и офрисов, желто-коричневые — дремликов, одиночные крупные цветки венерина башмачка.

Одни из травянистых растений (космополиты) распространены почти по всей стране (тростник); другие (эндемы) встречаются только в одной ограниченной области. Так, лишь на Кавказе обитают гибискус понтический и костелецкия. Только на Дальнем Востоке можно увидеть эвриалу устрашающую и бразению Шребера, а в юго-западных районах европейской части СССР — горечавку желтую.

И, конечно, нельзя обойти молчанием растения болот, ставшие настолько редкими, что их пришлось вносить в Красную книгу СССР. Причины их постепенного исчезновения разные. Но чаще всего это неумеренные сборы в букеты редких по красоте растений. Об этой группе растений позже мы поговорим подробнее.

Мхи на болотах играют часто очень важную роль. На отдельных болотах они образуют сплошной ковер и являются эдификаторами. На низинных болотах наряду с травами и деревьями могут господствовать сфагновые евтрофные и бриевые (зеленые) мхи, на переходных — сфагновые мезотрофные, на верховых — сфагновые олиготрофные мхи и лишайники. Немалое значение на верховых болотах имеют и печеночные мхи.

Полезные растения есть всюду. Они занимают все экологические ниши на Земле: в озерах, лесах, болотах, лугах. Они образуют заросли или вкрапливаются в растительные сообщества единичными экземплярами. Некоторые виды становятся совсем редкими. Чтобы их сохранить, нужны усилия всех и каждого.

Без зеленых растений не было бы кислорода, атмосферы, а значит, и жизни. Но не только в этом польза растительного мира: деревьев и кустарников, кустарничков и трав, мхов и лишайников, грибов и водорослей. Среди всех этих растений есть ягодные и лекарственные, медоносные и красящие, крахмалоносные и дубильные, эфироносные и ядовитые или совмещающие в себе целый букет полезных свойств. Об этом уже в 1796 г. писал популяризатор ботанической науки М. М. Тереховский (в «Пользе, которую растения смертным приносят»):

Отныне должны мы вовеки помнить твердо,

Коль небо ради нас явилось милосердно,

Что приготовило на службу нашу злак,

Предвечных промыслов к нам непреложный знак,

И что произвело толь много в свет растений

Для наших нужд, для разных и хотений,

Для пищи, пития, одежды, теплоты,

Судов, домов, дворов, лекарства, красоты,

Для обоняния их благословенна духа,

Для поправления всеобщего воздуха.

У каждого из растений свой химический состав. А сколько нужно труда, чтобы изучить все растения! Много еще тайн скрывают они, и даже приблизительно невозможно сейчас сказать, для чего то или иное растение пригодится нам в будущем. «Растения неисчерпаемы! Их потенциал будет раскрываться еще миллионы лет. Грядут новые формы, зреют новые краски. А параллельно усложняется ассоциативное мышление человека — все многомерней его фантазия, все смелее его парадоксы. А что сулят еще небывалые превращенья!» — пишет Ю. Линник.

Каждое растение — «фабрика» полезных, вредных и безразличных веществ; поэтому и действие на организм человека приготовленного лекарства неоднозначно. С давних времен человек познавал разные свойства растений и включал их в сферу своей деятельности.

Любопытство всегда было исходным моментом познания мира вообще, в том числе и зеленой кладовой здоровья. Маргарет Крейг, автор многих научно-популярных книг о растениях, писала в своей книге «Зеленая медицина»:

Интересно, что там за поворотом? —

сказал путешественник.

Интересно, что это за растение? —

сказал ботаник.

Интересно, что из него можно получить? —

сказал химик.

Интересно, какова активность вещества? —

сказал фармацевт.

Интересно, поможет ли оно в данном случае? —

сказал врач…

Прежде чем перейти к описанию отдельных групп растений, познакомимся поближе с их экологией и сообществами, которые они образуют в тех или иных условиях.

Растения наших водоемов

Песнь озер моих великих

И напевы рек игривых

Далеко слышны… Онего

Их подхватывает мощно,

И леса им вторят эхом,

Скалы гулом отвечают.

В. Сергин

Реки, речки, ручьи, побережья морей, пресные и соленые озера заселяются в своих мелководьях разными растениями. Основное их ядро составляют водные растения, или гидрофиты (от греческого hydor — «вода» и phyte — «растение»). Одни из них полностью погружены в воду, и только во время цветения их генеративные части поднимаются над водой. У других растений большая часть листьев плавает на поверхности воды. Между этими группами нет резкой границы, и в натуре можно встретить массу переходных форм. Но все же почти все исследователи делят водные растения на погруженные в воду и плавающие. В последних есть свободно плавающие и укореняющиеся. Обильно распространены в прибрежных зонах и воздушно-водные растения: гигрофиты (hygros — «влажный») и гелофиты (helos — «болото»). Одна часть вегетативных органов этих растений находится в водной, а другая — в воздушной среде. Разные авторы насчитывают неодинаковое количество водных и водно-болотных растений: от 224 до 260 видов.

Большинство из них распространено очень широко, а некоторые являются даже космополитами. И совсем мало эндемиков.

Фитоценозы водных растений чаще всего бедны видами и состоят из гидро- и гигрофитов. Они или образуют густые заросли, или лишь отдельные растения видны на поверхности воды. Это обусловлено многими факторами: глубиной водоема и проточностью, химизмом воды и особенностями грунта. От сочетания этих факторов зависит распределение растений по зонам, как бы повторяющим экологические группы. В самой глубокой части развиваются только придонные и подводные растения: элодея, пузырчатка, полушник, водяная сосенка. Ближе к берегу располагается зона плавающих растений, укореняющихся и неукореняющихся: ряска, кубышка, кувшинка, нимфейник, водяной орех; еще ближе — надводные растения: тростник, камыш, хвощ, рогоз, аир. Редко в озере мы встретим все зоны. В зависимости от условий наиболее хорошо формируется какая-то одна или две зоны.

Литература по водным растениям столь обширна, что все аспекты их биологии, экологии и фитоценологии охватить здесь невозможно. Мы познакомимся лишь с некоторыми регионами, зато достаточно различными в отношении климата и других условий жизни растений. Но уже и это может дать представление о флоре и фитоценозах водных растений.

Онежское озеро — одно из самых крупных на Северо-Западе европейской части СССР. Его площадь более 9.5 тыс. км2. Северная часть озера представлена несколькими крупными заливами. Берега их часто крутые, скалистые; литораль (мелководные зоны) выражена слабо. Здесь же многочисленные мелкие заливы, губы, активно зарастающие макрофитами. В южной части озера берега мало расчленены. Они низменные и заболоченные. Дно мелководий в Онежском озере разное: скалистое, каменистое, песчаное, илистое, глинистое. На берегах обычны сосновые и еловые леса.

Над Карелией ночи белые,

Над озерами ветер стих.

Зори падают перезрелые

В ноги елочек молодых.

Не колеблется, не колышется

В белом мареве сладкий сон…

Травы стелются, сосны высятся,

Солнце катится колесом.

В. Сергин

В зарастании литорали участвуют 121 вид гидрофитов, 28 — гигрофитов, 6 — гелофитов и 17 — мезофитов. Но господствующая роль (эдификаторная) принадлежит только 31 виду, который формирует 61 ассоциацию. Главной особенностью зарослей водных растений является флористическая бедность. В одной ассоциации бывает от 1 до 20–30 видов.

Во всех частях озера господствуют тростниковые заросли. С тростником соседствуют разные виды осок, камыш, хвощ, рдесты, дербенник, чистец, горец земноводный и многие другие виды. Глубина воды здесь колеблется от 40 до 210 см. Благодаря обилию небольших, защищенных от ветра бухточек широкое распространение получили заросли нимфеидов: кубышки, горца земноводного, рдестов, шелковника и др. Так, кувшинка чисто-белая сочетается в разных пропорциях с кувшинкой малой, кубышкой, рдестами. Здесь же встречаются тростник, камыш, хвощ, частуха, стрелолист, горец земноводный, ежеголовки. Очень красивы во время цветения ценозы шелковника, покрывающего поверхность воды своими резными листьями и белыми цветами. Он предпочитает глубины воды 150–200 см.

Какое же место в заливах занимают разные ценозы? Возьмем какой-то конкретный залив, например Повенецкий. В его верховьях можно встретить хорошо выраженные зоны: у берега — осоки с травами, глубже — тростник с камышом, еще глубже — кувшинки с другими водными травами.

… Побледневшие, нежно стыдливые,

Распустились в болотной глуши

Белых лилий цветы молчаливые,

И вкруг них шелестят камыши.

С. П. Аржанов

Особенно активно зарастают плесы, огражденные островами или узостями от больших заливов. Например, в заливах Святуха и Кефтеньгубд площадь с макрофитами составляет 11 %; это очень много по сравнению со средним значением по Онежскому озеру (0.24 %). Были подсчитаны даже площади литорали, заросшие разными видами макрофитов. Первое место занимает тростник, меньшие площади — заросли с рдестами, кубышкой желтой, камышом, осоками, хвощом, горцем земноводным, шелковником, кувшинкой. Площади рогоза, стрелолиста, урути, элодеи совсем маленькие.

«Дунайские плавни» — заповедник Украины, созданный в 1981 г. Площадь его 14.8 тыс. га. Заповедник расположен в Килийском рукаве дельты Дуная. В него входят острова, внутриостровные каналы (гирла, ерики, саги), заливы (куты) и приморская акватория. Современная дельта сформировалась сравнительно недавно: в послеледниковый период. Многочисленные рукава, опресненные заливы, внутриостровные озера и каналы активно зарастают макрофитами. Много здесь и крупнотравных болот. В заповеднике насчитывают 563 вида сосудистых растений, из которых 204 — гигро- и гидрофиты. У большинства растений севернопричерноморское происхождение, но есть и древние палеоэндемы, и западнопонтийские виды.

Растительность «Дунайских плавней» с высоты выглядит как бесконечные заросли тростника, рогоза, камыша, осок, а среди них — отдельные пятна водных растений: кувшинки, кубышки, водяного ореха, ряски, сальвинии, азоллы. Тростниковые ценозы обычно занимают участки с глубиной воды до 1 м. Они густы и высоки (3–4 м). Вместе с тростником встречаются рогоз, камыш, манник водный и луговоболотные виды (поручейник, окопник).

Распространены здесь и другие высокотравные ценозы: рогозовый (из рогоза узколистного, широколистного и Лаксманна), манниковый, камышовый (из камыша озерного и трехгранного). Меньшие площади занимают низкотравные ценозы воздушно-водных растений: из ежеголовок, сусака, стрелолиста, частухи, аира.

Среди настоящей водной растительности встречаются заросли из горца земноводного, рдеста прямого, водяного ореха, кувшинки белой, кубышки желтой, нимфейника, которые с другими растениями образуют множество сообществ (ассоциаций). Совершенно своеобразны ценозы водяного ореха. Они занимают опресненные заливы с глубиной воды 50-250 см и илистым грунтом. Сочетаясь с разными видами, водяной орех образует восемь ассоциаций, редких для Украины.

Листья его иногда сплошь покрывают поверхность воды. Кроме водяного ореха здесь есть и другие растения с плавающими листьями: нимфейник, сальвиния, азолла, водокрас, ряска, телорез. В наводном ярусе могут быть камыш озерный и трехгранный, ежеголовка простая, рогоз узколистный, сусак, тростник. Под водой растут рдесты, роголистник, шелковник, наяда, уруть. Столь же интересны ассоциации с нимфейником, также с густым травостоем, расположенным в три яруса.

Кроме сообществ водяного ореха редкими для Украины считаются сообщества из сальвинии, нимфейника, кувшинки белой, кубышки, ряски, пузырчатки, турчи, азоллы. Интересные сведения приводит об азолле А. Ньюмен. Оказывается, что в выемках листьев азоллы поселяется синезеленая водоросль. Два этих растения вступают в симбиоз: водоросль фиксирует азот из воздуха и снабжает им азоллу, которая предоставляет водоросли «квартиру». В них накапливается такое большое количество азота, что китайцы стали использовать это растение для удобрения рисовых полей. Теперь в Китае даже разводят азоллу на площади 1.4 млн га и получают огромную зеленую массу, в которой количество азота эквивалентно 100 тыс. т азотных удобрений. А. Ньюмен пишет, что применение такого естественного удобрения повысило урожайность риса на 158 %.

В дельте Волги.

Везде обильная вода,

И все каспийское поморье

В лесах, болотах и садах,

Каких не знает плоскогорье.

Здесь вызревают апельсин,

Гранат, рубинами горящий,

А весь простор сырых низин

Покрыл тростник густою чащей.

Н. С. Щербиновский

«Каспийскими джунглями» называли русские ученые обособленный мир дельты Волги. «…Мы поплыли далее, беспрерывно лавируя между камышовыми островами, и вошли в устье Волги — величайшей из известных нам рек», — писал путешествовавший в 1473–1477 гг. венецианский дипломат Амброзио Канторини.

Дельта Волги — это царство воды, водных и воздушно-водных растений. Здесь процветают реликтовые и эндемичные виды растений, водные папоротники: сальвиния плавающая и марсилия четырехлисточковая, древний реликт водяной орех и насекомоядная альдрованда пузырчатая.

На площади 62.5 тыс. га раскинулась дельта Волги, где многочисленные дельтовые протоки и ерики, култуки, ильменя и банчины (блюдцеобразные озера внутри островов, заливы и руслообразные понижения) образуют сложные переплетения с небольшими участками суши: грядами, отмелями, косами. Авандельта (подводная дельта) простирается в сторону моря до 50 км. Теплый климат и обилие мелководных водоемов создают необыкновенно благоприятные условия для развития водных растений. Отдельные участки настолько плотно зарастают растениями, что становятся труднопроходимыми для лодок, «…в стороне от протоки иссякала напористая сила течения. Дремно лежали на воде листья кувшинок, камыш неподвижно поднимал над водой свои метелки. Дремало все вокруг: и солнечные пятна, и тени деревьев на разливе, и воздух, густо настоенный запахами водорослей, свежей листвы и болотной прели, и обступившая со всех сторон чаща. Было очень жарко, парило. И все до краев наполняла зеленая жизнь, которой щедро отпущено света, тепла и влаги» (О. Волков).

В авандельте, где глубины колеблются от 0,3 до 1.2 м, пышно развиваются подводные «луга» из погруженных растений: роголистника, наяды, элодеи, шелковника. Выделяются ярко-зеленые «луга» из валлиснерии с ее длинными и узкими лентами листьев. Обширны заросли растений с плавающими листьями. В култуках и мелководьях ильменей и банчин типичны ценозы с водяным орехом и нимфейником. Пятнами встречаются заросли сальвинии и марсилии — водных папоротников с очень красивыми листьями. У сальвинии плавающей листья светло-зеленые, серебристые, сплошь или даже в несколько рядов покрывающие поверхность воды, а погруженные — нитевидные и разветвлённые. Листочки марсилий приподнимаются на длинных черешках и состоят из четырех долей.

Астраханская дельта — один из самых значительных по площади участков с лотосом. Заросли его постепенно расширяются. И если при организации заповедника они занимали только 4 га, то сейчас уже более тысячи. Цветущий лотос — великолепное и запоминающееся зрелище. Его приподнятые над водой округлые листья диаметром до 80 см чередуются с крупными розовыми цветками. Цветение лотоса продолжается с середины июня и до конца августа; поэтому всегда можно увидеть ярко-розовые бутоны и более светлые, распустившиеся цветы, а отцветающие они становятся уже совсем белыми.

Но особенно большие площади занимает тростник, образующий бордюрные заросли («крепи») в ериках, протоках, култуках. Такие крепи тянутся на 10–15 км. Часто в тех же местообитаниях встречаются заросли рогоза узколистного, а в мелководьях авандельты распространен более низкорослый рогоз Лаксманна. Обычны и такие растения, как ежеголовник простой, сусак зонтичный, частуха, стрелолист. Сусак образует даже две формы: с цветами — на мелководьях и в прибрежной зоне, без цветов — в более глубоких участках, где его листья вытянуты по течению воды на ее поверхности.

Озера Дальнего Востока. Самое большое озеро юга Приморья — Ханка. Его еще называют Ханкой или Синкай-ху, что с китайского одни переводят как «озеро процветания и благоденствия», а другие — как «впадина». Расположено оз. Ханка в обширной Ханкайско-Уссурийской депрессии. Площадь этого озера более 4 тыс. км2, и большая часть его находится в пределах СССР. Озеро почти все мелководное, преобладают глубины 1–3 м. Многочисленные мелководные бухты, а часто и луды буйно заросли водной и водно-болотной растительностью. Прибрежные заросли постепенно переходят в болота и заболоченные луга, окружающие озеро, а болота и луга — в «плави», как их в свое время назвал видный советский ботаник В. Л. Комаров. Что же это такое? Для оз. Ханка характерны периодические колебания уровня воды. При подъеме уровня вода проникает между почвой и сплетенными корневищами растений — и они как бы повисают на «водной подушке» и жидком иле. Вода спадает — и «плавь» садится на грунт. Вот как написал об этом В. Л. Комаров, исследовавший растительность Уссурийского края в начале нашего века: «При попытке высадиться на плави я выяснил, что держаться на них очень неприятно: ноги глубоко уходят в мягко сплетенные корневища, корни и гниющую листву. И каждое вдавление сейчас же наполняется водой».

В прибрежных зарослях и на мелководьях преобладает вездесущий тростник. В зарослях, вдали от берегов, стебли надламываются и удерживаются на плаву. Постепенно слой мертвых стеблей утолщается — и образуется сплавина, уже способная удержать тяжесть человека. И тогда на ней поселяются другие растения. Бывает так, что сплавина становится такой тяжелой, что погружается на дно.

Реже встречаются камышово-манниковые заросли из манника колосовидного, камышей озерного и укореняющегося с примесью хвоща топяного, тростника, вахты, ириса Кемпфера, калужницы. Но есть на оз. Ханка и растения, свойственные только этому краю. Характерна цицания широколистная — эндем Восточной Азии. Это крупный злак с пышными метелками, называемый еще водяным рисом. Нередки здесь чистые заросли цицании, обрамляющие берега широкой полосой. Иногда к цицании примешиваются тростник и рогоз восточный, стебли которых сплетает актиностемма — растение из сем. Тыквенных. В «окнах» — нимфейник, кувшинка, сальвиния пузырчатая, водокрас азиатский, к нижней стороне красноватых листьев которого прикреплены плавательные подушки. В воде обильна гидрилла мутовчатая. «Окна» и тихие заводи заполняются рдестами, водяным орехом и тропическим экзотом — монохорией влагалищной, которую неправильно называют водяным гиацинтом. Во время цветения такие участки имеют вид ярко цветущей клумбы. На совсем низких отмелях группами стоят камыш трехгранный, крупные осоки, сыть, проломник нитевидный.

В небольших озерах Приханкайской низменности, например в оз. Лебех, сохранились заросли лотоса, который предпочитает селиться в местах с глубиной не больше 1.5 м. И уж совсем редкими (эндемами) являются эвриала устрашающая со своими огромными колючими плавающими листьями и бразения Шребера. Оба растения — реликты третичного времени. В Хабаровском крае есть даже оз. Бразениевое, где бразения находится на северной границе своего ареала. В этом озере найден еще один редкий вид — кубышка японская. Здесь же, в Хабаровском крае, отмечена самая северная точка обитания цицании широколистной.

Мир болотных растений

«Неправду говорят о болотах. Какая там застойность!.. Сколько здесь творческого кипения, поиска. Болотные травы всегда самобытны. Белокрыльник, росянка, вахта — что ни растение, то какая-нибудь оригинальная придумка. Взять тот же венчик трифоли. Лишь отказ от канонов и настоящее дерзание могли привести к его возникновению. Не благоприятствует ли экология болот подобным поискам? Тут как бы сплетаются в контрапункте две среды: водная и наземная. Именно на границе этих сред когда-то произошли самые великие преобразования биосферы. Жизнь болот полна неугасимых порывов к новому. Тому свидетельство и венчик вахты», — пишет Ю. Линник.

Различаются ли флоры болот и других экосистем? Вопрос вполне правомерный. Но ответ на него неоднозначен. Дело в том, что на болотах нашли себе приют растения лесов, лугов и озер, которые воедино сплелись с истинно болотными видами. Разве удивляет кого-то, что на болотах обычны сосна, лиственница, береза. Даже кедр (сосна сибирская) и кедровый стланик неплохо чувствуют себя на некоторых болотах. Можжевельник и крушина, черника и брусника, вороника и вереск в изобилии растут по окраинам, а иногда и в центре болот. На богатых лесных болотах и ландыш может образовать сплошной покров. А ведь все это типичные «лесовики».

На болотах процветают также многие растения лугов: кровохлебка, валериана, купальница. Из озер на болота «пришли» тростник, рогоз, многие осоки и даже кувшинка. Типичные тундровые и альпийские растения тоже растут на болотах (правда, только тундровых). Среди них арктоус альпийский, филлодоце голубая, дриада точечная.

Тогда вправе ли мы называть все эти растения болотными? Ботаники считают, что вправе. Потому-то так пестра и разнообразна флора болот. Тем более что везде существуют постепенные переходы от лесов, лугов и озер к болотам. А сколько же тогда видов растений на болотах? К сожалению, точно сказать невозможно. Такие анализы делались пока только для отдельных регионов. Например, на болотах Карелии О. Л. Кузнецов насчитал 283 вида (причем это только сосудистые растения), а А. И. Максимов выявил 109 различных мхов. Остальное население (лишайники, грибы, водоросли) практически не изучено. По другим регионам приводятся такие цифры сосудистых растений: в центральной части Черноземья — 302 вида (К. Ф. Хмелев), в Верхнеангарской котловине — 209 (И. Л. Поспелова), в тундровой зоне — 205 видов (М. С. Боч). По данным же X. X. Трасса, только на низинных болотах Эстонии произрастает до 210 видов. Есть сведения и по другим регионам, где цифры довольно близки. Но состав флоры, конечно, разный; хотя встречается и много общих видов; Самый богатый флористический состав — в низинных лесных болотах, самый бедный — в сфагновых верховых.

Нельзя не отметить еще один факт. Флористический анализ усложняется присутствием «случайных гелофитов» — растений, более свойственных неболотным местообитаниям, но изредка встречающихся на болотах. В Карелии О. Л Кузнецов насчитал 80 таких видов. Вот это-то и вносит в анализ флоры болот субъективные черты. Однако не будем далее углубляться в решение этой задачи: пусть этим занимаются ботаники.

Теперь позволю себе напомнить несколько азбучных истин, без которых нам далее просто не обойтись. Среди основного «ядра» болотной флоры одни растения встречаются часто, другие — редко. Есть там эдификаторы (от латинского aedificator — «строитель»), которые особенно обильны и диктуют условия жизни всем остальным растениям. Других растений тоже много, но они уже приспосабливаются к эдификаторам. Это доминанты. Третьих хотя совсем мало, но они постоянны. Ботаники назвали их ассектаторами (от латинского assectator — «постоянный спутник»). Сочетания же этих разных по значению групп растений в каждой географической зоне свои. Например, в тайге эдификаторами являются в основном сфагновые мхи; в тундре — зеленые мхи, лишайники и осоки; в степи и низменностях с субтропическим климатом — крупные травы. Все это, конечно, очень схематично, но позднее мы поговорим об этом подробнее.

А теперь вернемся к рассказу о растениях болот. Среди них есть деревья и кустарники, кустарнички и травы, мхи и лишайники. В такой последовательности мы и познакомимся с ними. Более подробно поговорим о сосудистых растениях, коротко остановимся на мхах и лишайниках, но обойдем молчанием грибы и водоросли, сведений о жизни которых на болотах совсем мало.

Деревья. Наиболее типичный представитель деревьев на болотах — сосна обыкновенная. Реже встречается ель (сибирская и европейская). В Сибири и на Дальнем Востоке обычны болота с лиственницей сибирской и даурской. Обитает там и кедр сибирский. Столь же типична, как сосна, береза: в европейской части — пушистая, в Сибири и на Дальнем Востоке — Миддендорфа, овальная и приземистая. Обычна для лесных болот также ольха черная (или клейкая), образующая обширные болотные леса в Полесье. На сырых же равнинах Колхиды встречается ольха бородатая. Все эти деревья могут быть эдификаторами, формируя болотные леса. Но иногда они выступают как доминанты или ассектаторы.

На лесных болотах есть еще группа деревьев, мало характерных для болот: лапина, дуб имеретинский, ясень, бук.

Так построил он пирогу

Над рекой, среди долины,

В глубине лесов дремучих,

И вся жизнь лесов была в ней,

Все их тайны, все их чары:

Гибкость лиственницы темной,

Крепость мощных сучьев кедра

И березы стройной легкость,

А в волнах она качалась,

Словно желтый лист осенний,

Словно желтая кувшинка.

Лонгфелло

Сосна обыкновенная. В оптимальных условиях сосны на болотах разрастаются так, что внешне трудно отличить их от обитающих в лесу. Например, на окраинах болот сосны часто по габитусу напоминают суходольные. Высота их в среднем 10–12 м. Р. И. Аболин назвал эту форму топяной. Чем хуже условия, тем меньше высота и медленнее рост сосны. Сосна формы Литвинова вырастает всего до 3–4 м, а крона у нее сохраняется только в верхней трети ствола и имеет вид шара. Еще более угнетенная форма — Вилькомма, она уже не превышает 1–3 м; ствол ее часто искривлен, а ветви, как у карликовой японской искусственной сосны, размещены по всему стволу. Но и это еще не самая крайняя степень угнетенности. На старых сфагновых болотах сосна из дерева превращается в кустарник с несколькими стволиками, погруженными в мох. А над ковром сфагнов возвышаются лишь верхушки ветвей, растущих прямо от корневой шейки. Годичные кольца у болотных сосен такие тонкие, что рассмотреть и сосчитать их можно только под сильной лупой. И другие морфологические признаки отличаются от суходольной: у них короче хвоя, смоляных ходов в хвое больше, шишки и семена мельче, древесина плотнее и поэтому дольше не разрушается.

Болота с господством сосны, где она является эдификатором, встречаются и в европейской, и в азиатской частях СССР. И все же они не столь часты, как другие — травяные, сфагновые. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы сосна на торфяном болоте стала эдификатором: и хорошие уклоны поверхности, и достаточный дренаж, и отсутствие длительного застоя, и наличие многих минеральных солей.

Сосну сибирскую часто называют сибирским кедром. Она обычна на болотах Сибири, где в особенно благоприятных условиях вырастает до 20 м и более (в лесах — до 40 м). Но чаще на болотах кедр бывает 7-10 м высотой. Кедр неплохо приспособился к жизни на сфагновом болоте, все время прирастающем вверх. По мере погребения корневой шейки в нижней части ствола вырастают придаточные корни. У кедра в пучках по пять длинных хвоинок, тогда как у сосны обыкновенной — по две. Шишки тоже больше, чем у сосны (до 13 см), и наполнены они довольно крупными орешками. В сограх (лесных болотах) урожай шишек меньше, чем в лесах, но иногда и здесь бывает значительным. Необыкновенно питательны кедровые орехи. Они содержат до 36 % жирного масла; в них есть белки и сахара, а в хвое — эфирные масла и витамин С. Великолепна и кедровая древесина, широко применяемая в народном хозяйстве.

Ель (сибирская и европейская) нередко встречается на болотах, но требовательность ее к режиму питания и проточности значительно большая, чем у сосны. На болотах она растет и развивается тем лучше, чем ближе там условия среды к суходольным. Все дело в корневой системе ели. Ее корни распластываются в приповерхностном слое почвы и совершенно не выдерживают застаивания воды и кислородного голодания. Но какова же сила жизни? Прирастает вверх торф, погребенные корни отмирают, а выше образуются новые придаточные корни.

В ельниках болотных в европейской части СССР в древостое может быть примесь сосны обыкновенной, березы пушистой, ольхи черной. Деревья ели достигают 18–20 м, а бонитет — V–Va. Для Западной Сибири типичны согры — низинные лесные болота с господством ели сибирской. В примеси часто выступает сибирская сосна. Нередко она становится эдификатором, а ель — ассектатором.

Лиственница (сибирская и даурская) на болотах проявляет чудеса приспособления. Там, где не могут расти сосна и ель, растет лиственница: на вечномерзлых восточносибирских и дальневосточных минеральных почвах и торфах. Вместо вмерзших в вечную мерзлоту корней у лиственницы тут же вырастают новые придаточные корни. Поэтому-то она и заняла почти половину площади лесной зоны Сибири.

На лиственничных марях (болотах) деревья, конечно, не такие, как в лесах: 4-10 м (в лесах — 30–35 м). И кроны у деревьев на болотах часто уродливы, узки, с низко опускающимися ветвями. И все равно мари красивы, особенно осенью, когда нежная хвоя окрашивается в желто-золотистый тон. Затем, на зиму, хвоя сбрасывается, а весной появляется новая, нежно-зеленая, мягкая. Ценится древесина лиственницы красно-бурая, мелкослойная и очень смолистая. Она устойчива к гниению и поэтому используется для строительства гидротехнических сооружений. Например, известен такой факт: сваи, вбитые римлянами при строительстве Троянова моста 1700 лет назад, когда их откопали в 1958 г., стали такими твердыми, что не поддавались ни пиле, ни топору.

Береза пушистая почти столь же часта на болотах, как и описанные хвойные породы. Высота березы, диаметр стволов ее, сомкнутость крон очень разные (в зависимости от экологических условий). В наиболее благоприятных местообитаниях береза — дерево (10–15 м и даже больше). Но чем хуже условия, тем она все более похожа на куст, сформированный из нескольких стволов, которые отходят прямо от корневой шейки. В европейской части СССР, на низинных и переходных болотах, в поймах рек и в хорошо дренированных депрессиях, береза пушистая образует болотно-травяные леса. Особенно же характерны такие леса для Западной Сибири. Береза пушистая выживает на болотах даже при такой слабой аэрации торфа, при которой гибнут сосна и ель. А дело опять-таки в способности березы образовывать придаточные корни, которые проникают значительно глубже в торф, чем корни хвойных пород.

Широко распространена и береза карликовая. Это типичное тундровое растение, но оно нашло себе приют и на болотах лесной зоны, где карликовая береза — небольшой кустарник (не более 1 м высоты).

В Сибири и на Дальнем Востоке береза пушистая на болотах заменяется березой плосколистной. Но встречаются там и березы-кустарники: Миддендорфа, тощая, приземистая, овальнолистная.

Вместе с елью или в виде одновидовых древостоев на богатых, сильно увлажненных, но хорошо дренированных болотах обитает ольха черная (или клейкая). Она может достигать 15–18 м высоты. Черноольховые болота очень интересны и по облику, и по богатству видами растений. На высоких кочках растут ольха и лесные виды растений, а в глубоких понижениях — водные и водно-болотные виды. В колхидских болотах также встречается ольха черная, но преобладает все же ольха бородатая. Об этих ольхах, как и о березе пушистой, подробнее можно прочитать в разделе «Лекарственные растения».

Кустарники и кустарнички. Для болот характерны и другие кустарники: можжевельник, крушина ломкая, ивы, смородина черная. На восточносибирских болотах распространен курильский чай, в период цветения украшенный многочисленными желтыми цветами. На кавказских болотах растут рододендроны — кавказский и понтийский — с великолепными по красоте «шапками» цветов. Редкая теперь восковница обыкновенная встречается в основном на болотах Прибалтики, а душистая — только на Дальнем Востоке.

Многочисленны и обыкновенны кустарнички (багульник, вереск, вороника, голубика, кассандра, клюква), встречающиеся на большей части болот таежной зоны. На тундровых болотах нашли приют типичные арктоальпийские виды: дриада точечная, Кассиопея четырехгранная, брусника, черника.

Травы, мхи и лишайники. Особенно разнообразны на болотах травы. Здесь много видов из семейств осоковых, злаковых; растут хвощи и папоротники. А среди двудольных цветковых растений есть и невзрачные (подмаренник, мытник болотный, горичник), и очень декоративные (калужницы, ирисы, почти все орхидеи, камнеломка болотная, шпажник болотный), и лекарственные (вахта болотная, дербенник иволистный, лабазник вязолистный, горцы, валериана, кровохлебка), и ягодные (морошка, поляника), и др.

Необыкновенно интересны насекомоядные растения, которые в процессе эволюции приспособились к трудной жизни на болотах таким образом, что, имея хлорофилл, они питаются еще и животным белком — насекомыми. А орхидеи! Что может быть совершеннее в своей скромной и в то же время вычурной красоте! Здесь кистевидные розово-малиновые кисти ятрышников и офрисов, желто-коричневые — дремликов, одиночные крупные цветки венерина башмачка.

Одни из травянистых растений (космополиты) распространены почти по всей стране (тростник); другие (эндемы) встречаются только в одной ограниченной области. Так, лишь на Кавказе обитают гибискус понтический и костелецкия. Только на Дальнем Востоке можно увидеть эвриалу устрашающую и бразению Шребера, а в юго-западных районах европейской части СССР — горечавку желтую.

И, конечно, нельзя обойти молчанием растения болот, ставшие настолько редкими, что их пришлось вносить в Красную книгу СССР. Причины их постепенного исчезновения разные. Но чаще всего это неумеренные сборы в букеты редких по красоте растений. Об этой группе растений позже мы поговорим подробнее.

Мхи на болотах играют часто очень важную роль. На отдельных болотах они образуют сплошной ковер и являются эдификаторами. На низинных болотах наряду с травами и деревьями могут господствовать сфагновые евтрофные и бриевые (зеленые) мхи, на переходных — сфагновые мезотрофные, на верховых — сфагновые олиготрофные мхи и лишайники. Немалое значение на верховых болотах имеют и печеночные мхи.

Щедрость зеленых друзей

Растения щедро рассыпаны по земле, подобно звездам на небе,

но звезды далеко, а растения у моих ног…

Из 21 тыс. растений, встречающихся в нашей стране, только 230 признаны научной медициной. Это из трех-то тысяч, применяемых народными лекарями! Кроме лекарственных существуют витаминные, дубильные, красильные, медоносные, декоративные, кормовые и другие группы растений. Но любое деление будет условным, так как в каждом растении содержатся полезные, вредные и безразличные для человека вещества. И все же какое-то свойство или сумма их позволяют разграничить растения.

А сколько же полезных растений обитает на «мокрых» местах: в мелководных водоемах, на болотах, в заболоченных лесах и лугах? Этого, увы, никто не считал.

Все описанные в этой книге растения разделены на две неравные по объему группы: лекарственные и «эстетические». Их можно было бы разделить и по-другому: по типам местообитаний, по действию на болезни, по систематическому принципу. Но книга научно-популярная, и автором выбрано именно такое решение.

Как уже отмечалось выше, материал подается здесь не в виде справочника, а тем более не в виде готовых рецептов (для этого есть врачи). Перед Вами свободный и небеспристрастный рассказ о знакомых мне растениях, для каждого из которых приведены известные по литературе данные об их лекарственных свойствах, химическом составе и лечебных качествах.

Живая аптека

Все описанные в этом разделе растения — лекарственные. Но ценность и значимость их разная: одни широко распространены и признаны официальной фармакологией; другие также хорошо апробированы, но не включены туда по разным причинам (из-за редкой встречаемости, замене их в последнее время более эффективными растениями); третьи забыты как лекарственные; четвертые известны больше не по лекарственным, а по пищевым свойствам. Все это и побудило лекарственные растения разбить на три группы: самые популярные и широко распространенные; частично потерявшие свою значимость; ягодные и салатные. При описании всех растений красной нитью проходят сведения об их лекарственных свойствах, рассказано также о направлениях их использования.

Растения популярные

Мы ищем помощи, желав спастись от муки,

Чтоб жизнь свою продлить, врачам даемся в руки.

Нередко нам они отраду могут дать,

Умев пристойные лекарства прописать.

Но где врачи берут надежные лекарства?

Единственно берут из недр растений царства!

Растений силою возможет человек

Здоровье сохранить и жить должайший век.

Нам паче всех лекарств растения врачебны,

Для исцеленья недугов суть потребны.

Со времени написания этого стихотворения прошло почти 100 лет, но и сейчас в лекарственном арсенале медицины преобладают средства растительного — происхождения. Глубокое проникновение в суть действующих веществ лекарственных растений дало в руки людям целый букет новых сведений. Не вслепую теперь прописываются растительные препараты, а с полным знанием и ясным представлением действия их на организм. Эффективность каждого лекарственного растения и его препарата всегда проверяется многократно, и только потом оно становится официальным лекарственным средством.

В состав действующих веществ лекарственных растений входят белки, жиры, углеводы, алкалоиды, органические кислоты, гликозиды, сапонины, флавоноиды, эфирные масла, витамины, дубильные и некоторые другие вещества. Приведу краткие сведения о них.

Белки — высокомолекулярные азотсодержащие вещества. Они состоят из различных аминокислот, часть которых биологически активна. Например, нуклеиновая кислота играет важную роль в проявлениях наследственности. При гидролизе нуклеиновых кислот в некоторых растениях образуются кофеин, теобромин.

Жиры — смесь сложных эфиров высших жирных кислот (линоленовая, линолевая, арахидоновая) и глицерина. Основную часть жирных кислот человек получает только с растительной пищей. По их биологическим свойствам (понижению холестерина в крови, торможению развития атеросклероза) некоторые из них относят также к витаминам. Различные растительные масла широко применяются в медицине самостоятельно или как основа для других лекарств (мази, линеаменты).

Углеводы в растениях составляют 70–80 %. Они объединяют MOHO-, олиго- и полисахариды. Например, глюкоза — моносахарид. Крахмал, целлюлоза и гликоген построены из глюкозы. В зеленых частях растений много фруктозы, которая входит в полисахариды. Сахароза — уже олигосахарид. Они есть в листьях, семенах, фруктах, ягодах, клубнях. Клетчатка (целлюлоза), из которой состоят все оболочки растений, — тоже полисахарид. Так, в древесине ее до 50 %. В межклеточных пространствах растений содержатся пектины, относящиеся к полисахаридам. Их много в ягодах, плодах? Благодаря пектинам желируются мармелады, варенья. Попадая в организм, пектины не перевариваются, а адсорбируют ядовитые и вредные вещества и выводят их. К пектинам близки слизи и камеди.

Органические кислоты придают вкус фруктам, ягодам, листьям. Среди них чаще всего в растениях встречаются муравьиная, уксусная, щавелевая, яблочная, винная и лимонная кислоты.

Алкалоиды (соли органических кислот) — физиологически активные вещества. Многие алкалоиды: морфин, папаверин, кофеин, кодеин, эфедрин, стрихнин, атропин, берберин, — широко используются при лечении всевозможных болезней.

Гликозиды — соединения органических кислот с глюкозой. Они придают вкус и аромат растительным продуктам. Агликон, получаемый из гликозидов при кипячении, определяет физиологическую их активность. К ним относятся и сапонины, которые образуют стойкую пену при взбалтывании с водой. Их используют как отхаркивающее и противосклеротическое средство. Горечи — тоже гликозиды. Это безазотистые вещества с горьким вкусом. Их применяют для увеличения выделения желудочного сока, вследствие чего улучшается пищеварение.

Флавоноиды (флавоновые гликозиды или их агликоны) придают растениям желто-оранжевую окраску. Флавоноиды — гетероциклические соединения, почти не растворимые в воде. Многие растения окрашены благодаря содержанию в них кверцетрина, тоже относящегося к группе флавоноидов. Производным флавонов является, например, гесперидин, придающий цитрусовым их окраску. Флавоноиды служат основой для создания многих лекарственных и витаминных препаратов. Близки к флавоновым гликозидам и антоцианы, которые окрашивают черную смородину, бруснику.

Дубильные вещества (таннины, таниды) участвуют в коагуляции клеевых растворов и образовании нерастворимых осадков с алкалоидами и солями свинца. Слово «дубильные» произошло от большого содержания их в коре дуба (в некоторых растениях до 20–30 %). Катехины — тоже дубильные вещества (производные флавонолов и антоцианов). Вяжущие и противовоспалительные свойства дубильных веществ используются при создании лекарств для лечения желудочно-кишечных и других болезней.

Эфирные масла придают растениям своеобразный аромат. Это смеси различных летучих безазотистых веществ, в основном терпенов и их производных. Эфирные масла обладают противомикробным, болеутоляющим, противокашлевым действием. В них содержатся спирты, например ментол. По химическому составу ближе к эфирным маслам смолы, но чаще твердые или полужидкие.

Фитонциды объединяют органические вещества различного химического состава, а роднят их сильно выраженные антимикробные свойства.

Витамины играют очень важную роль в жизнедеятельности организма. Большая их часть поступает с растительной пищей, а совсем незначительная — синтезируется животным организмом. Во многих растениях содержится пигмент каротин (провитамин А), который превращается в организме в витамин А. Он придает растениям оранжево-красный цвет (морковь, крапива, рябина). Недостаток витамина A приводит к нарушениям функций нервной системы, понижению сопротивляемости инфекционным заболеваниям. Во многих растениях присутствуют витамин B1, способствующий росту организма, нормальной перистальтике кишечника, и витамин В2, необходимый для синтеза белка и жира, деятельности печени и желудка. В растениях встречаются еще и другие витамины группы В: В3, В6, В12, В15, — а также содержатся витамины D, Е, К, Р, РР, С, F, U, фолиевая кислота. Среди полезных веществ в растениях есть гормоны, ферменты, минеральные соли.

Итак, важнейшими действующими веществами считаются алкалоиды, глюкозиды сердечного действия, некоторые сапонины, флавоноиды, кумарины, аминокислоты, полисахариды и др.

По своему действию на организм человека лекарственные растения делятся на болеутоляющие, сердечно-сосудистые, моче-, желче- и потогонные, отхаркивающие, ранозаживляющие, слабительные, закрепляющие, инсектицидные. Иногда так и группируют растения при описании. Но в нашем случае, когда количество растений не так уж велико, удобнее расположить их по алфавиту.

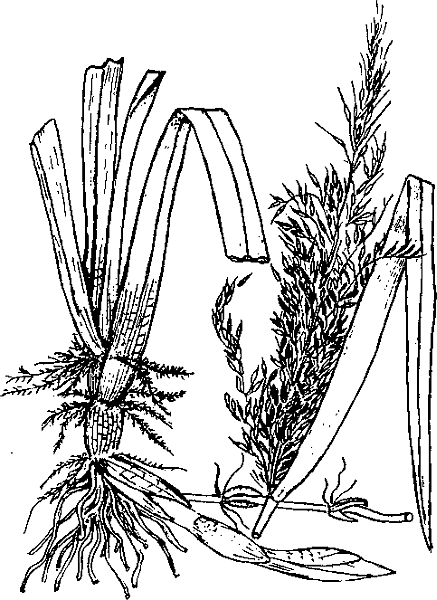

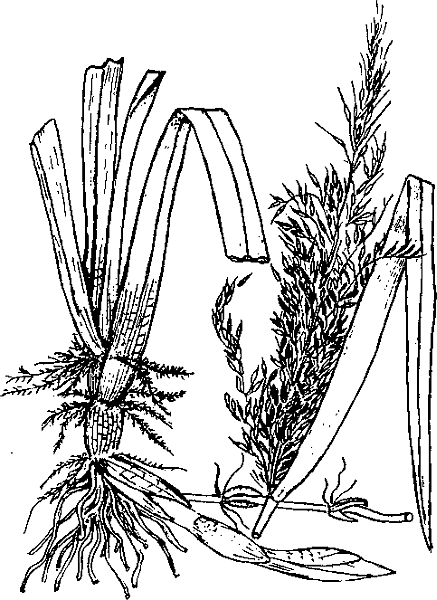

Аир обыкновенный — Acorns calamus. Сем. Ароидные — Агасеае.

Ир — водяная райская трава… Корень ее снаружи красноват, внутри бел, толщиной в палец, легок, составлен из множества коленцев, покрыт волокнами и имеет пронзительный и нарочито приятный запах.

Старинный травник XVIII в.