II. Болота разных широт

Природа не для всех очей

Покров свой тайный поднимает.

Мы все равно читаем в ней,

Но кто, читая, понимает?

Можно ли написать о болотах популярно и интересно? Встречающиеся во всех природных зонах (от тундр до пустынь) болота столь же разнообразны, сколь и сложны. Ведь это экосистемы, объединяющие растительность, торф и воду. К тому же и функционирование их в разных зонах имеет свои особенности. Нам, видимо, придется выделять какие-то отдельные звенья в непрерывном ряду, что-то упрощать, от чего-то отказываться, ибо обо всем невозможно рассказать в небольшой книге. Но прежде всего о болотах вообще.

Понемногу о разном

Много ли болот в нашей стране? Мы, пожалуй, одна из самых «болотных» стран мира. Из 500 млн га болот на Земле только торфяных у нас 150 млн га. Но если учесть и заболоченные площади (без торфа), то получится уже 245 млн га. А болот с глубиной торфа более 0.7 м — 86 млн га. Следует, однако, отметить, что все эти цифры в справочнике «Торфяные ресурсы мира» названы ориентировочными. В других источниках приводятся иные данные: 175 млн га болот, из них — 71.5 млн га с торфом. Заболоченность нашей страны в среднем составляет 3.6 % от всей территории, в то время как в Финляндии — 30 %, в Польше — 4.7, в Канаде — 1.2 %.

Как же распределяются болота по территории нашей страны? Больше всего болот в тундре и тайге: там заболоченность достигает 30–50 %. Кроме того, в тундре много и заболоченных площадей без торфа.

В тайге болота в основном торфяные, с мощностью залежи от 2–3 до 6-10 м. В лесостепи и степи болот мало: около 1 %, а в пустыне и полупустыне их почти нет. Правда, в дельтах крупных рек и по их берегам встречаются травяные болота — пресноводные и засоленные.

Есть ли какие-то закономерности в размещении разных болот по территории? Легче всего это увидеть на схеме болотных зон (рис. 83),[2] к которой мы еще будем возвращаться. Вся наша территория разделена на болотные зоны, близкие к природным (географическим), а затем — на болотные провинции. Всего выделяют 42 провинции. О некоторых из них Вы прочтете ниже.

О сильных впечатлениях

За всю свою длинную историю люди, конечно, сталкивались с болотами, которые надо было преодолевать (перейти, переехать, просто что-то собрать на них). И не ошибусь, если скажу, что были и трагические случаи. Передам некоторые впечатления тех, кто не занимался болотами профессионально. Тот, кто хотя бы один раз тонул в болоте, никогда не забудет ощущения тоскливой безысходности и беспомощности. Естественно, что он постарается рассказать о своих чувствах.

В очень тяжелую ситуацию попал герой произведения В. Чивилихина «Елки-моталки», прыгавший с парашютом для тушения лесного пожара: «Вот он, край болота. Трава зеленая. Вдруг прямо под ним блеснула вода, и сердце прыгнуло — зыбун!.. Родион весь, с головой, вошел в то, что должно было быть землей, вошел с хлюпом, но мягко, без удара, и понял, что конец, кранты, если сейчас его накроет парашютом. Начал бешено бить руками, однако ноги держало что-то вязкое: не то ил жидкий, не то мертвая трава… Ноги держало плотно, и Родион боялся ими шевелить, загребал и загребал руками, надеясь на свою силу и зная, что устанет не скоро еще. Чуть слышным ветром переливало осоку вокруг, лопались у глаз большие мутные пузыри, пахло гнилым колодцем и падалью. На руки была вся надежда. Он вроде начал подаваться вперед, но тут же почувствовал, что его обжало и держит плотно, даже будто бы засасывает, а он, перемешивая болотную жижу под боками, лишь помогает этой вязкой силе… Болото залило чистой водой свое тухлое нутро, однако едва заметно дышало, пузырилось вокруг шеи, перешевеливало траву. Как это он угодил в эту проклятую топь? И в Приморье прыгал, и в Якутии, и на Сахалине курильский бамбук тушил; встречались всякие болота, но в такой переплет Родион еще не попадал…». Выбраться из зыбуна Родиону удалось только с посторонней помощью. Но об этом Вы знаете и сами, если читали цитируемую книгу.

А вот воспоминание М. Расковой, которая прыгала с парашютом на Дальнем Востоке и попала в болото: «Шагаю с кочки на кочку. Болото покрыто густой, высокой травой почти по пояс… Я вдруг проваливаюсь по шею в воду. Чувствую, как ноги отяжелели и, как гири, тянут меня книзу. Все на мне моментально промокло. Вода холодная, как лед… Ухватишься за кочку, а она погружается с тобой в воду… Беру палку в руки, накидываю ее сразу на несколько кочек и таким образом подтягиваюсь».

И совершенно уж невероятный случай приведен в книге топографа В. М. Питухина: «Зловонное болото с мириадами комаров, оводов, гнуса не давало ни минуты покоя. Нужно было нечеловеческое терпение, чтобы дрожащим окуляром искать в зарослях рейку, когда руки и лицо, вздувшиеся от волдырей, разъедает гнус… Листостебельные зеленые мхи образовывали толстую и прочную подушку торфа, которая со стоном погружалась при каждом шаге, но не прорывалась под ногами… С моря на нас медленно накатывался густой вал тумана, а почва под ногами становилась все ненадежнее. Я дал команду пробираться по-пластунски, чтобы уменьшить силу давления на сантиметр площади. Но что было делать с Амуром (конем)? Однако он тоже приспособился… Правой передней ногой он продавил моховую подушку и, не давая ей погрузиться выше колена, медленно прилег на правый бок. Вытащил из болота ногу и вытянул ее вперед. Затем вытащил заднюю правую. Перевалился на правый бок. Передвинул вперед обе левые ноги, напрягся, продвигаясь всем корпусом. Передохнул. Повторил такое же движение. Еще раз, еще… Но чтобы так по болоту ползла лошадь, довелось увидеть впервые!.. Наконец, до нитки мокрые и грязные, одуревшие от болотных испарений и уставшие до дрожи в руках, мы выбрались на сухое место…».

Наверно, читателю так и хочется сказать: «Остановись на этом, автор. Мы и сами все это читали. Лучше расскажи, как ходят по болотам профессионалы. И мы воспользуемся этим опытом».

Трудно ходить по болотам. Мы очень при этом устаем, часто бываем мокрыми с головы до ног, но тонем редко. Мы знаем, где можно идти, куда ступить, какая кочечка и дернинка удержит, а где лучше и не пытаться пройти. Но, к сожалению, такой «справочник» не напишешь. Дам лишь несколько рекомендаций, причем отдельно, по разным типам болот: низинным, переходным, верховым.

Осоковые и крупнотравные болота, даже если вода стоит на поверхности (иногда на 5-10 см), не опасны для ходьбы: переплетения корневищ столь плотны, что легко выдерживают тяжесть человека. Но если Вы попали в зыбун — то будьте сверхосторожны. Зыбуны чаще всего образуются путем зарастания водоемов сплавиной (из вахты, сабельника, калужницы и др.). На большей части они прочны: колеблются под ногами, как волны на озере, но не прорываются. Опасны здесь «окна» — незаросшие или слабо-заросшие участки. Они внешне могут не очень отличаться от остального покрова. В них лишь реже растения, да воды сверху побольше. Но это настоящие ловушки. Поэтому, идя по зыбуну, непременно возьмите с собой длинную палку. Опасность может подстерегать и на зарастающих озерах или ламбушках, особенно вблизи воды. Сплавины здесь не всегда уплотнившиеся, поэтому к самой воде лучше не подходить.

В черноольховых болотах, где чередуются высокие кочки с деревьями и глубокие обводненные межкочья, ослаблять внимание при ходьбе нельзя ни на минуту. От кочки до кочки расстояние иногда довольно большое — не перепрыгнуть. Значит, Вы вынуждены перебираться по топяным межкочьям. Если в них есть корневищные растения (вахта, сабельник, тростник, камыш озерный), можно попробовать наступить на этот ковер, предварительно проверив его прочность палкой. Он часто выдерживает тяжесть человека. Вы можете черпнуть воды в сапоги, но переберетесь на следующую кочку. Бели же перед Вами «черная жижа», не покрытая растениями, лучше не пытаться идти по ней: провалитесь по пояс.

А как дело обстоит с переходными болотами? При однородной растительности (сфагны с осоками или травами) ходить можно смело и не думать о неожиданностях. Зато аапа болота с их комплексами часто бывают непреодолимой преградой. И особенно в том случае, когда мочажины очень широкие (50-100 м), а растительность в них редкая. К тому же многие растения, типичные для таких мочажин (некоторые осоки, очеретник бурый, росянка длиннолистная), имеют слабую корневую систему и не выдерживают ни малейшей тяжести, тем более человека. Провалиться здесь по пояс и глубже проще простого. Выход, конечно, есть: обойти такую мочажину вокруг, по гряде.

На верховых болотах тоже встречаются места, практически непроходимые, и среди них крупные сфагновые очень обводненные мочажины с редкой шейхцерией или осокой топяной. Здесь Вы провалитесь, но не очень глубоко: все-таки торф на глубине уже 0.5 м довольно плотный. Зато лучше никогда не пытаться переходить «черные» мочажины без растений, где торф насыщен водой до предела. Это жидкая масса остатков растений, взвешенных в воде. Бывают, правда, такие регрессивные комплексы, когда в мочажинах сохраняются редкие кочечки пушицы влагалищной. Бели они хотя бы на расстоянии шага и размеры их «со ступню», пройти можно, хотя риск провалиться есть. Главное условие — наступать легко и ни в коем случае не прыгать, иначе кочечка, как бы висящая над разжиженным слоем торфа, прорвется. И, конечно, в любом случае следует иметь при себе длинный шест. Последний, самый главный совет: никогда не паникуйте. Если Вы провалились и у Вас нет палки, ложитесь на бок, увеличив тем площадь опоры, и выползайте.

Естественно, это лишь отдельные штрихи в особой «науке» ходьбы по болотам. Каждый из Вас, побывав на болотах 2–3 раза, быстро наберется собственного опыта. Но лучше, если рядом с Вами знающий человек. «В распутицу хляби не одолеть. В болотах держитесь трилистки. Бойтесь ключей и обходите каждое бучило», — так напутствовал проводник топографа В. М. Питухина. А студенты, работавшие с нами на болотах, представляют это так:

Понимаем теперь мы растений

Незатейливый вечный язык,

Где осока — там топь, без сомненья,

Там, где вереск, — иди напрямик…

Уже более 30 лет каждое лето я работаю на болотах различных регионов страны. Приходится там встречаться с многими людьми, имеющими самое упрощенное представление о болотах, и отвечать на разные вопросы. Но чаще всего спрашивают, можно ли утонуть в болоте. В очень критические ситуации я не попадала, однако довольно острые моменты переживала. Опишу один из них.

В 1970 г. мы были в экспедиции в Забайкалье, в долине р. Селенги, вблизи ее устья. Как-то в конце дня мы решили возвратиться в лагерь напрямик, вдоль берега Байкала. Берега там низкие, заболоченные, а местами покрыты лишь отдельными крупными кочками осок, хвощом и другими травами, постепенно все более редкими кустиками, уходящими в воду.

В сентябре темнело быстро, и мы с коллегой торопились. Тем более что погода портилась: с озера шел сильный накат, на горизонте темнели тучи. Нам не хотелось забираться в глубь болота, и мы шли самым краем берега, на контакте озера и болота. Кочки вначале держали хорошо, хотя и крутились под ногами, и мы бойко прыгали с кочки на кочку, иногда лишь проваливаясь между ними. Но ветер крепчал, воды нагоняло на берег все больше и больше. Скоро из-под мутной пенящейся воды выглядывали только верхушки кочек. Идти стало труднее, вода заливала сапоги… Нам казалось, что мы прошли большую часть пути. И, конечно, возвращаться не хотелось. Вот здесь-то и был момент, когда еще можно было обойтись только мокрыми ногами. Но здравого смысла не хватило, и мы с трудом, но шли вперед. Вдруг под ногами мы перестали чувствовать «твердь», а кочки, как в бездну, уходили вглубь. Вытаскивать ноги становилось все труднее. Интуиция подсказывала, что задерживаться нельзя и из каждой очередной западни надо как можно скорее выбираться. Быстро темнело; поэтому мы не сразу поняли, что попали в плывун. Что такое плывун, думаю, особенно объяснять не надо. У нас же это был очень мелкий песок с торфом, на значительную глубину взвешенный в воде. А тут вода еще сверху прибывала.

Мы поняли, что спасти нас может только чудо. И вдруг «чудо» в виде небольшой лодочки запрыгало на волнах вдали чуть заметной точкой. Наши отчаянные крики были услышаны. А может быть, случайно посмотрев на берег, сидящие в лодке увидели, как мы размахиваем руками. Во всяком случае, лодка стала приближаться к нам. Скорее всего, местные жители знали это страшное место. Но к самому берегу подойти оказалось невозможно. Собственно говоря, и берега, как такового, здесь не было. Лодка остановилась в отдалении, ближе подходить было рискованно. И нам ничего не оставалось, как забираться в ледяную воду Байкала. Но это было спасение, и ничто уже не страшило: ни холодная вода, ни мое неумение плавать. Хорошо, что залив был мелкий, вода доставала только до плеч, а волны лишь иногда закрывали с головой. Вот так благополучно окончилась наша встреча с плывуном на прибрежном болоте. Правда, чувство беспомощности перед грозной стихией осталось надолго.

Но не всегда в литературе мы читаем о трагических историях, связанных с болотами. И вновь обратимся к представлениям о них публицистов и писателей. Начнем с рассказа А. Никитина: «Несколько лет назад мне довелось совершить одно из самых необычных путешествий… И целью этой экспедиции были болота… Работая достаточно долго в краю переяславских болот, не раз отшагивая нелегкие километры по пружинящим бурым торфяным полям торфоразработок, где добыча велась когда-то вручную, я не был совсем уж новичком и потому мог представить, что именно скрыто от нашего взгляда под обманчивой ярко-зеленой оболочкой мхов, тонких сосенок, елочек и берез. Между этим и тем было такое же соотношение, как между жизнью и ее результатом. Не смертью, нет. Именно результат жизни тех биологических сообществ, которые мы наблюдали на поверхности болота и в самом верхнем слое. Он оказывался перед нами, когда мы извлекали на поверхность трубку торфяного бура, уходившего иногда на восемь, девять и даже двенадцать метров. В рыжей или темно-оливковой массе осоки, сфагновых мхов, веточек кустарничков и почти целиком сохранившейся пушицы, белыми султанчиками качавшейся на грядах среди мочажин, ощущалось нечто изначальное: не грязь, не отбросы, не трупы, а нечто большее, чем холодные пласты глины, выстилающие дно болот. Пожалуй, иное состояние жизни».

В этих высказываниях — еще один поворот темы: функционирование болот, но взглядом неспециалиста. На самом деле все гораздо сложнее. При изучении функций (жизни) болот специалистами собрано огромное количество цифр по приросту фитомассы, ее опаду, запасам, поступлению и накоплению химических элементов в фитомассе, торфе и др. Но не будем особенно углубляться в эту тему. Позволю себе напомнить лишь несколько азбучных истин: болота — живые системы; они растут вверх и вширь. Теперь попробую ответить на такой часто задаваемый вопрос: как и когда возникли наши болота, или, иначе говоря, сколько лет болотам разных географических зон.

По канонам детективного жанра

В начале был единый океан,

Дымившийся на раскаленном ложе.

И в этом жарком ложе завязался

Неразрешимый узел жизни: плоть,

Пронзенная дыханьем и биеньем.

Сползая с полюсов, сплошные льды

Стеснили жизнь, кипевшую в долинах.

Тогда огонь зажженного костра

Оповестил зверей о человеке.

Здесь, как видите, только два крупных этапа развития жизни. Мы же изучаем более мелкие этапы: развитие болотообразовательного процесса. Известно, что после отступления последнего Валдайского ледника болот совсем не было. А сейчас? Их теперь очень и очень много. А как узнать обо всех этапах развития, причинах и следствиях процессов? К сожалению, мы не можем увидеть то, что было много тысячелетий назад. Поэтому приходится искать какие-то особые методы.

Наши методы исследования прошлого болот, озер и всей природной обстановки (палеоклимата и палеогидрологии) вполне сопоставимы с дедуктивно-индуктивным методом Шерлока Холмса. По крохам мы собираем информацию, проверяем ее достоверность (с помощью других методов) и, экстраполируя современность на прошлое, строим его модель, затем снова и снова подвергаем ее проверке. Как на перекрестном допросе. Понять причину, увидеть следствие — и все это в великом многообразии пространства и времени. Разве это не детектив?

Методы детективного жанра нужны нам, чтобы знать, как и когда образовались болота и озера, какова связь между ними, с какой скоростью болота завоевывали сушу и озера, как эти процессы соотносятся с историей цивилизации, какова связь болото-образования с палеоклиматом и т. д.

Конечно, ответы на все эти вопросы приносят не сиюминутную, но довольно весомую пользу. Можем ли мы, например, знать будущее, не представляя законов развития болот и климата в прошлом? Нет и нет! За такой промежуток времени, как послеледниковый период, называемый голоценом (10–12 тыс. лет), мы получаем длинный ряд точек-сведений. Этот ряд становится еще длиннее, если привлечь сведения по ближайшему и более отдаленным межледниковьям.

И вот уже «выстраиваются», кривые, где явления повторяются закономерно. В этом случае мы вправе продолжить кривую на будущее. А это уже прогноз. Думаю, практическая значимость конкретных прогнозов не вызывает сомнений, поэтому познакомимся с некоторыми методами и полученными результатами.

Много миллионов лет назад на Земле появилась растительность. Отмирая, растения оставляли после себя следы в осадках своего времени. В каменном угле, в известняках и других отложениях сохранилось множество отпечатков стеблей, листьев, семян. Масса спор и пыльцы ежегодно осыпалась на землю и погребалась все новыми слоями осадков. И так происходило год за годом, тысячелетие за тысячелетием.

Пыльца и споры ежегодно с «пыльцевым дождем» опадают на поверхность болот, озер, почвы. Лучше всего они сохраняются в отложениях болот и озер, т. е. там, где идет постепенное и непрерывное накопление осадков и нет их механической переработки. Лишь за одно лето на поверхность падает астрономическое количество пыльцы и спор. Например, одна ветвь березы примерно 10-летнего возраста образует 100 млн пылинок, сосны — 350 млн, а в одной мужской шишке сосны насчитывается до б млн пылинок. Есть и такие данные: за 50 лет одно дерево сосны образует 6 кг пыльцы, а ели — 20 кг. Подсчитано даже, что все леса южных и центральных районов Швеции в год дают 75 т пыльцы.

У каждого растения только ему свойственное строение пыльцы или споры. Их содержимое со временем разрушается, а оболочка в благоприятных условиях остается неизменной в течение тысяч и даже миллионов лет. Интересно отметить, что спорополенины, основные вещества оболочки пыльцы и спор, — самые стойкие природные органические соединения в мире живых веществ. Они не разрушаются даже щелочами и концентрированными кислотами.

В свое время человек додумался использовать это свойство пыльцы и спор сохраняться в земле. Так появился спорово-пыльцевой метод. Акад. В. Н. Сукачев назвал пыльцевой дождь великим даром природы — так много спорово-пыльцевой метод может дать и уже дал науке и практике.

Доставая с различной глубины болот образцы торфа и анализируя их, мы читаем «пыльцевую летопись истории», где отдельными «буквами» являются микроскопические пылинки. Сейчас уже изучены пыльца и споры многих видов растений. А зная облик и строение пыльцы и спор современных растений, мы можем с большой точностью восстанавливать (реконструировать) прошлую растительность этап за этапом. И не только растительность, но и климат. На основании длинного ряда закономерностей прошлого делается уже прогноз будущего. Мы называем это ретропрогнозом, т. е. прогнозом будущего на основании прошлого.

Не буду останавливаться на способах выделения пыльцы и спор из осадков. Дело не в этом. А вот на вопрос, соответствуют ли спорово-пыльцевые спектры составу растительности, можно ответить так: в отношении одних растений существует полное соответствие, для других следует вводить определенный коэффициент. Например, ель, дуб и липа производят пыльцы мало, а сосна и береза — наоборот.

Первое крупное обобщение по особенностям спорово-пыльцевых спектров торфяных отложений разных зон выполнил в 1957 г. М. И. Нейштадт. Для каждого крупного района он выделил и описал свои региональные типы диаграмм, а по ним — и весь ход развития и смен растительности и климата. Позже было множество работ, уточняющих детали, но основные положения, которые выработал Марк Ильич, до сих пор остаются неизменными.

В 1977 г. новое обобщение сделал Н. А. Хотинский (с учетом развития науки и новых фактов). Он показал, что на севере Евразии наиболее важными являются два рубежа, синхронных почти на всей территории: 1-й — между поздне- и послеледниковьем (10 300-10 500 лет назад), когда на всей огромной территории Евразии произошло заметное потепление, почти повсеместно исчезли ледники и наступил новый этап в развитии растительности: безлесные ландшафты постепенно сменялись лесными; 2-й — между атлантическим и суббореальным временем (4500–5000 лет назад), когда наступило первое существенное похолодание по сравнению с климатическим оптимумом в атлантическое время, растительность вновь повсеместно изменилась и во многих регионах исчезли теплолюбивые древесные породы. Все эти изменения обнаружены не только в Евразии, но и в Африке, Америке и даже в Антарктиде. Отсюда сделан был обоснованный вывод, что изменения носили глобальный характер. Были выявлены и другие рубежи, уже не столь синхронные: 9500, 8000 и 2200 лет назад.

Эта работа оказалась очень важной для палеогеографии в целом и для изучения истории растительности в частности. Она позволила сравнить споровопыльцевые диаграммы из крайних регионов и довольно точно датировать их, корректируя с помощью радиоуглеродного метода (определение абсолютных датировок образцов по содержанию изотопа — 14С). Палеогеография и история растительности в последнее межледниковье (голоцен, в котором мы сейчас живем) — особая тема; для ее освещения требуется отдельная книга. Здесь же пришлось затронуть это направление науки для того, чтобы подойти к нашей теме — как и какими методами определяются возраст болот и вся последовательность их развития: скорость их наступления на суходолы, пульсации этого процесса, смены типов болот и их становление. Обо всем этом я расскажу, описывая болота разных широт, их растительность и торф.

Болотные экосистемы

Болото — глубокая впадина

Огромного ока земли.

ОН плакал так долго,

Что в слезах изошло его око

И чахлой травой поросло.

Но сквозь травы и злаки

И белый пух смеженных ресниц —

Пробегает зеленая искра,

Чтобы снова погаснуть в болоте.

И тогда говорят в деревнях,

Неизвестно откуда пришедшие,

Колдуны и косматые ведьмы:

— Это шутит над вами болото.

— Это манит вас темная сила.

Что же такое болото? Только ли триединство специфической растительности, воды и торфа? Определений болот много. Вот одно из них, данное А. А. Ниценко: «Болото — тип земной поверхности, постоянно или длительное время увлажненной, покрытой специфической растительностью и характеризующейся соответствующим почвообразовательным процессом. Болото может быть с торфом или без торфа». Это определение пояснений не требует. М. С. Боч и В. В. Мазинг приводят другое определение: «Болото — это сложная развивающаяся, на высших стадиях развития саморегулирующаяся экосистема, в которой степень продукции органического вещества растениями во много раз превышает степень их разложения». Сложно, правда? Но не пугайтесь, сейчас разберемся.

Почему болото — экологическая система, объяснять уже не надо. Далее. «Как все живое, болото рождается, мужает и старится», — так словами журналиста В. Варламова можно объяснить термин «развивающаяся». А как понять, что болото «саморегулирующаяся система»? Рассмотрим это на примере. Если болото «подняло свою шапку» настолько, что вода стекает с него, то наступает «засуха» — и сфагновые мхи отмирают. На их месте поселяются лишайники и печеночные мхи, не производящие торф, в результате чего через некоторое время «шапка» уплощается и вновь появляются условия для поселения влаголюбивых сфагнов и отложения торфа. И последнее объяснение: превышение продукции органического вещества над ее разложением — это и есть накопление торфа.

Нам осталось разобраться в вопросе о том, что такое тип болота и сколько их, типов. Продолжу начатое ранее изречение В. Варламова: «Но судьба, в виде условий внешней среды, сильно сказывается на облике болота и на том, сколько ему веку отпущено».

Многообразие болот

Большинство болотоведов считают, что тип болотного массива соответствует современной стадии его развития. Каждый тип болота имеет только ему свойственную растительность, торфяную залежь и свой ход развития. Но разных природных условий в нашей стране много; значит, и типов болот будет много. Сначала рассмотрим простейшую схему (рис. 84). В начальной стадии развития, при заболачивании суши или зарастания водоема, питательных веществ с грунтовыми водами поступает достаточно. И тогда формируются богатые, низинные болота, называемые еще евтрофными. Эта стадия может продолжаться долго, а на болоте откладывается низинный торф. Низинным болотам присущи богатая и разнообразная флора, пышное развитие растительности. Они включают травяные, кустарниковые, лесные и очень много промежуточных вариантов типов.

Как только питательных веществ поступает меньше, болото становится мезотрофным, или переходным. Одна из причин — нарастание слоя торфа и выход его из сферы влияния богатых грунтовых вод. В это время питание осуществляется за счет обедненных грунтовых или поверхностных вод при участии атмосферных. Первый признак мезотрофизации — появление сфагновых мхов. Переходные болота очень разнообразны по растительности: травяно-сфагновые, древесно-сфагновые и др.

Верховые (олиготрофные) болота — следующая стадия развития. Они питаются уже только за счет атмосферных осадков. Эдификаторы этих болот — сфагновые мхи. Они могут быть с редким древесным ярусом, с кустарничками и травами, но главные всегда — сфагны.

В природе низинные болота обычно сменяются переходными, потом — верховыми. Иногда какая-то фаза выпадает, и тогда болото сложено одним переходным или даже верховым торфом. Смены происходят постепенно или «скачками», и каждая такая стадия представлена своей растительностью.

Таким образом, болота различают по типу питания (или трофности), по растительности и гидрологии. И дальше, рассказывая о болотах, я буду пользоваться терминами «низинный», «переходный», «верховой» и одновременно их синонимами для растительности: «евтрофный», «мезотрофный», «олиготрофный».

Среди болотоведов немало шутников, слагающих стихи на свои, профессиональные темы. Вот как поэтично писал о типах болот большой и талантливый ученый А. А. Ниценко:

Во-первых, будем отмечать,

Что как бы это ни печально,

Необходимо различать

Болот три типа минимально.

Олиготрофный тип один

По-русски означает «бедный»,

Евтрофный — много есть сплавин,

Но тут вникать в детали вредно.

Здесь комплекс факторов царит,

Но это так ужасно сложно,

Что разобрать весь ряд причин

Нам абсолютно невозможно…

Они всегда облесены,

И к ним, трактуя в смысле узком,

Относят чаще смесь сосны,

С пушицею и сфагнум фускум.

Здесь, в центре, — сфагновая гладь,

А сбоку — мокрая каемка,

Но эти свойства распознать

Способна лишь аэросъемка.

Биоценозы здесь пестры,

Как всякий может убедиться,

В них входят вахта, комары

И члены разных экспедиций…

Вспомните схему болотных провинций (см. рис. 60). Как пояснение хочу подчеркнуть, что каждой географической зоне свойственны свои типы болот. В тундре господствуют полигональные, в лесотундре — бугристые. В северной тайге чаще всего встречаются аапа болота (иначе — низинные и переходные грядово-мочажинные); в средней и южной тайге — выпуклые сфагновые грядово-мочажинные верховые. В зоне широколиственных лесов одинаково часты верховые лесные и низинные травяные; в лесостепи — осоковые и тростниковые низинные; а в степи — низинные травяные, часто засоленные. Но здесь следует помнить, что это всего лишь схема. А на деле все гораздо сложнее, и каждый из названных географических типов включает несколько более мелких: топографических, эдафических и др.

Необходимо отметить еще один момент: понимание отдельных типов болот немыслимо без учета мхов. Но разобраться в видовых различиях мхов неспециалисту очень трудно. Поэтому в дальнейшем при описании болот, где мхи являются эдификаторами, я буду называть их группы по типу питания: евтрофные, мезотрофные, олиготрофные (иначе — мхи богатого, среднего и бедного питания). И все это потому, что по мхам можно определить, какое болото — бедное или богатое (верховое или низинное).

Часто придется отмечать отношение мхов к водному режиму. Так, гидрофильные мхи растут в очень «мокрых» местах, психрофильные — в. «сухих» (среди последних есть болотные виды и лесные). Очень распространены мхи средних условий — мезофиллы. И все-таки такой подход делает болота безликими.

Поэтому названы лишь те виды мхов, которые строго региональны, т. е. присущи только определенный географическим типам болот.

Сказ о торфе

Горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика, ягодника. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветкам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, а потом кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство.

Горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика, ягодника. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветкам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, а потом кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство.

Миллионы лет назад, в каменноугольном периоде, на обширных болотах распространились гигантские древовидные папоротники, хвощи и плауны. В теплом и влажном климате они росли как на дрожжах. Фитомасса их была огромна, и торф нарастал очень быстро. Со временем мощные слои торфа перекрывались осадками и прессовались. Постепенно при высоком давлении и повышенной температуре образовывался сначала бурый уголь, потом — каменный, а завершался процесс превращением угля в графит и антрацит. Следовательно, торф и уголь — родственники; разница у них лишь в возрасте: торф еще юный, а уголь уже зрелый. Поэтому торф называют молодым горючим ископаемым.

В нашу геологическую эпоху торфяных болот тоже много, особенно в бореальной зоне. Правда, это уже другие болота: больше — травяные и моховые, меньше — древесные. В голоцене после отступления ледника торф нарастал непрерывно. А если взять весь четвертичный период, к которому относится голоцен, то торфяные болота благоденствовали только в межледниковья. В ледниковые периоды болота «стирались» с лица Земли вместе со своими отложениями. С этих времен сохранились лишь редкие погребенные торфяники, которые иногда удается обнаружить. Торф в них настолько спрессован, что больше похож на бурый уголь. Так было найдено промежуточное звено между торфом и углями.

С доисторических времен известна была способность торфа гореть. Письменные сообщения о торфе как о топливе встречаются уже в источниках I в. нашей эры (у Тацита и Плиния Старшего). Но долго еще не знали, что за образование торф. И даже в XVII в. в Центральной Европе торф считали массой, пропитанной земляным маслом или горной смолой.

Но вернемся в наше время и посмотрим, что такое торф. Каждый теперь знает, что торф образуется за счет неполного разложения растений. Упрощенно так и есть. На самом же деле торфообразование — очень сложный процесс. В одних условиях разлагается большая часть живой массы, в других она переходит в торф почти в ненарушенном виде. Так что видов торфа так же много, как и растительных сообществ. Разнообразие вносят и внешние условия: количество и качество минеральных элементов, сумма растворенного в воде кислорода, уровень грунтовых вод, их проточность и др. Все эти слагаемые определяют свойства торфа: степень разложения, зольность, кислотность, насыщенность основаниями и т. д.

Если рассмотреть кусочек торфа под микроскопом, то будут видны различные растительные остатки, в той или иной мере разрушенные, и темные хлопья — гумус. Чем больше степень разложения, тем больше гумуса и меньше кусочков растений. Кстати, степень разложения зависит не только от внешних условий, но и от состава самих растений, слагающих торф. Одни растения хорошо и быстро разлагаются (широколистные травы), другие — наоборот (сфагновые мхи). Есть и промежуточные ряды растений. В целом формирование торфа — процесс биохимический, в котором наряду с химическими превращениями принимают участие грибы, бактерии, дрожжи и мелкие беспозвоночные животные.

Как видим, разных видов торфа может быть очень много. Но чтобы не запутаться в этом множестве, создана классификация, которая объединяет 150 видов торфа. Близкие виды составляют группы (древесная, травяная, моховая), последние — типы (низинный, переходный, верховой). Одни виды торфа распространены больше, другие — меньше. Например, в таежной зоне чаще всего встречаются сфагновые торфы, в степной — травяные. Часты торфы древесные, пушицевые, осоковые, вахтовые, тростниковые; редки — камышовые, ивовые. Есть виды, в которых преобладают остатки одного растения, двух или трех; соответственно строится и название вида торфа (осоково-сфагновый, древесно-тростниковый и т. д.). Всего в сложении одного вида торфа участвует от 2–3 до 20 и более растений.

Торфяные болота можно назвать особыми кладовыми, где один пласт перекрыт другим, затем третьим и т. д. Напомню, что общий запас торфа составляет около 250 млрд т. Определив весь набор остатков растений в каждом слое торфа, можно восстановить последовательный ход смен растительности на болоте, а подключив сюда результаты спорово-пыльцевого, химического и других анализов, — получить уже полную картину прошлой природной обстановки в каждом из периодов голоцена.

Разные виды торфа в соответствии со своими качествами находят применение в том или ином направлении народного хозяйства. Из торфа получают органические удобрения, торфяную подстилку, топливо, продукты химической переработки (кормовые гидролизные сахара, спирт, фурфурол, кормовые дрожжи, ростовые вещества, биостимуляторы, активные угли, горный воск) и мн. др. Для этих целей добывается 178 млн т торфа (данные 1986 г.).

Самое нерациональное направление — сжигание торфа. И хотя торфяное топливо по количеству выделенного тепла находится между дровами и бурым углем, сжигать его очень невыгодно. Теперь доказано, что наиболее эффективна комплексная переработка торфа. По сравнению с чисто энергетическим использованием она дает в 15–30 раз больше прибыли.

Наиболее традиционным направлением является трансформация осушенных болот в сельскохозяйственные земли. На них создаются поля для кормовых культур и многолетних трав. Широкое применение в сельском хозяйстве находит и торф: из него готовят органические удобрения, торфяные горшочки под рассаду, субстратные торфоблоки, торфодерновые ковры, субстрат для газонов и мн. др. Эффективность применения сфагнового малоразложенного торфа в качестве подстилочного материала, а затем на удобрение значительно выше, чем традиционной соломы или опилок. Торфяная подстилка хорошо поглощает и удерживает в себе газы и жидкость. Слаборазложившийся сухой сфагновый торф, как губка, впитывает воду: 1 кг такого торфа может удержать примерно 20 л воды (в 8-10 раз больше, чем 1 кг, соломы). Подстилочный торф используют в животноводстве, где он оказывает антисептическое действие, задерживая гнилостное разложение навоза, в результате чего возрастает молочная продуктивность коров, увеличиваются привесы молодняка и яйценоскость птиц. В Прибалтийских республиках подстилочный торф успешно экспортируется.

Торфяная подстилка, прошедшая через животноводческие фермы и насыщенная навозом, увеличивает выход органических удобрений для полей. Весьма целесообразно использовать подстилочный торф для приготовления торфофекальных туков: они являются высокоэффективным удобрением. Это важно и в санитарно-гигиеническом отношении, особенно для поселков, где нет канализации. Применение торфяных грунтов в теплицах способствует получению высоких урожаев тепличных культур и более раннему их созреванию; например, урожай огурцов может достигать 40 кг на 1 м2.

Малоразложившиеся торфа пригодны для химической переработки: из обезвоженного верхового торфа вырабатывают этиловый спирт и щавелевую кислоту. Этот торф хорош и как изоляционный материал: в подсушенном торфе все поры заполнены воздухом. Благодаря этому качеству под слоем сухого торфа долго могут сохраняться и пищевые продукты. Из такого торфа изготавливают теплоизоляционные плиты, которые находят широкое применение в строительстве.

Торф малой степени разложения — идеальный сорбент. Он поглощает различные загрязняющие вещества, в том числе и тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий), и гербициды. Поэтому неосушенные верховые болота выступают в природе как естественные фильтры. Вода, прошедшая через них, не только чистая, но и лишена болезнетворной микрофлоры. Торфяные фильтры применяют для очистки и промышленных, и бытовых вод. Опыты показали, что 1 м2 фильтрующей поверхности торфа толщиной в 20–75 мм способен очистить от примеси тяжелых металлов 800 л воды, а одна весовая часть абсолютно сухого торфа удерживает 8-12 весовых частей нефти.

Исследованиями выявлено, что из торфа и углей можно извлекать физиологически активные вещества, например гумат натрия — производное от гуминовых кислот. Этот препарат повышает сопротивляемость животных организмов неблагоприятным условиям. А сами гумидные кислоты стимулируют рост и развитие растений, повышают урожай многих сельскохозяйственных культур. Из торфа получают красители, которые дешевле обычных анилиновых красок.

Известны и другие аспекты использования торфа, например в медицине. Торфы высокой степени разложения, такие как пушицевый и древесный, служат заменителями лечебной грязи. Они пластичны, имеют высокую теплоемкость, малую теплопроводимость, бактерицидность, гигроскопичность. С помощью торфотерапии лечат ревматизм и хронические воспаления. Из торфа можно получать даже лекарства, которые применяют при лечении малокровия, при отравлениях, для регенерации кожи, при различных кожных заболеваниях.

В некоторых странах, например в США, на осушенных торфяниках выращивают рождественские елки. На болотах с выработанным торфом создаются рыборазводные пруды. Конечно, это не все; есть и иные сферы употребления торфа. Исследования торфа в аспекте его применения в народном хозяйстве продолжаются. Без сомнения, что в будущем откроются и другие интересные особенности разных торфов, и новые направления их использования.

А теперь совершим путешествие по болотам отдельных регионов нашей страны. Ежегодно летом отправляемся мы в экспедиции. Добираемся до нужных нам болот по-разному: на машине, вертолете, лодке, поездом. Далее наша участь такова: шагать целый день в тяжелых резиновых сапогах по топкому и пружинящему под ногами болоту, тащить тяжелый рюкзак с образцами, ночевать в палатке (или даже без нее) в лесу или на болоте, терпеть полдневную жару летом, холод и дожди осенью, не обращать внимания на тучи комаров и мошек, получать удовольствие от особого болотного воздуха и краткого привала у костра с кружкой крепкого чая. Но главное — любить свою работу, любить болота, которые сами проводят «естественный отбор». И уже тот, кто прошел через этот отбор, никогда не изменит своей профессии.

Не удивляйтесь, что мой рассказ будет «прыгать» с одного конца страны в другой. Если продвигаться с севера на юг, то болота изменяются настолько постепенно, что уловить разницу между ними трудно. Зато метод «контрастов» подходит более всего. Вначале мы побываем в регионах, самых благоприятных для развития и существования болот, — в нашей обширной тайге, а потом — и в других местах, где болотам, казалось бы, совсем не место.

В центре тайги

С болот тянуло сладковатой гарью.

В поселок шли затопленной тропой.

Дышали резкой сыростью и ранью.

Вдруг утопала кочка под ногой.

Земля хватала ногу! И держала.

И чавкал торф, пуская пузыри.

Все было зыбким в отблеске зари,

Тоскливо цапля мокрая кричала.

На огромной нашей территории лесов очень много. Они покрывают одну треть страны, сменяясь от редколесий северной подзоны тайги до хвойно-широколиственных лесов на юге зоны. Но с запада на восток тоже происходят смены деревьев-эдификаторов, а значит, и типов леса: еловых и сосновых в европейской части на кедровые, пихтовые и лиственничные в азиатской. Болота в тайге тоже отличаются рядом признаков, а зависит это от геологии, рельефа, гидрологии и всей истории формирования и развития болот в голоцене. Более всего в тайге распространены сфагновые болота: переходные и верховые. Огромны болота в Западной Сибири. Очень крупные массивы есть и в европейской части, особенно в ее восточных регионах. В горах Восточной Сибири болот мало; они невелики по размерам, но из-за обилия заболоченных лиственничников создается впечатление о высокой заболоченности территории. О болотах тайги я расскажу не только в этом, но и в других разделах: «На берегах Балтики» и «В долине Амура».

На сибирских просторах

На тыщи верст раскинулось болото.

Ты этой безнадежностью заклят.

Идешь один. Но словно рядом кто-то.

Нет никого, — но чей-то чуешь взгляд.

Не взгляд, а нож. А нож, вонзенный в спину!

Оглянешься, едва смиряя дрожь, —

И гибельную видишь мочажину:

Оступишься — и тут же пропадешь.

Оранжевая — с прозеленью — мшара.

И черный люк, что врублен прямо в мох…

Проснешься, как от резкого удара:

Ты совестью застигнут был врасплох.

На тыщи верст раскинулось болото.

Ты этой безнадежностью заклят.

Идешь один. Но словно рядом кто-то.

Нет никого, — но чей-то чуешь взгляд.

Не взгляд, а нож. А нож, вонзенный в спину!

Оглянешься, едва смиряя дрожь, —

И гибельную видишь мочажину:

Оступишься — и тут же пропадешь.

Оранжевая — с прозеленью — мшара.

И черный люк, что врублен прямо в мох…

Проснешься, как от резкого удара:

Ты совестью застигнут был врасплох.

Лето 1981 г. Летим в Западную Сибирь, на стационар МГУ Каюково, расположенный к северу от Нефтеюганска. Возможность познакомиться с болотами этого края предоставила нам О. Л. Лисс — доктор биологических наук, преподаватель биофака МГУ. Она много лет работала в Сибири и знает эти болота прекрасно. Болота Западной Сибири изучали многие известные ученые: Н. Я. Кац, М. И. Нейштадт, Н. И. Пьявченко. Работали там геологи, географы, геоботаники, гидрологи, так что материалов о болотах Западной Сибири было более чем достаточно и мы ехали в Каюково хорошо подготовленными.

Несмотря на это, впечатление было ошеломляющим, особенно при взгляде с вертолета. Без конца и края тянулись болота с массой болотных озерков самой причудливой формы и разных размеров. Иногда озерков было даже больше, чем суши (рис. 85). Грядово-озерковые болота сменялись грядово-мочажинными, и все они тянулись на многие десятки километров. Нередко виднелись гальи — увлажненные топи на контакте болот и суходолов, рямы — сфагновые болота с редкостойной сосной, веретья — относительно высокие гряды в грядово-мочажинных комплексах, поросшие сосной. Леса почти не видно. Деревья щетинятся лишь на чуть приподнятых небольших островах и на пологих склонах вдоль рек.

Западно-Сибирская равнина лежит в обширной впадине. Она протянулась с севера на юг на 2500 км, а с запада на восток — на 800-1800 км. Образовалась она после отступления моря в мезо-кайнозойское время; потом, во время неоднократных оледенений, заполнялась осадками, а в начале голоцена началось быстрое ее заболачивание. Активному распространению болот способствовала не только равнинность территории, но и превышение осадков над испарением, и множество послеледниковых озер, и неотектоника с опусканием поверхности. А затем и сами торфяные болота, насыщенные водой, ускоряли этот процесс.

Болота в Западной Сибири занимают все междуречные водоразделы. Они образуют своеобразный плащ, покрывающий даже небольшие повышения рельефа. Множество озер и болотных озерков придают болотам ни с чем не сравнимый облик.

О болотах Западной Сибири написано сейчас так много, что придется выбирать из этой массы фактов что-то главное. Мы познакомимся лишь со сфагновыми олиготрофными грядово-мочажинными и грядово-озерковыми болотами, которые преобладают в северной и средней тайге.

Немного арифметики. Площадь Западно-Сибирской равнины — 2745 тыс. км2. Только в ее центральной части болота и заболоченные леса занимают более 30 млн га. Заболоченность, например, в Обь-Васюганской возвышенности — 60–80 %, а на Васюганской наклонной равнине — 80-100 %. Размеры болот огромны. Площадь только Васюганского массива — 5.4 млн га. Это самая большая болотная система в мире (кстати, Вас-юган в переводе с хантыйского — «Мамонт-река»). Административно она лежит в трех областях: Томской, Тюменской и Новосибирской. Больше всего здесь сфагновых верховых грядово-мочажинных и грядово-озерковых болот: 46 %. Очень много и озер: более 800 тыс.

Запасы торфа составляют свыше 108 млрд м3 (сюда включен торф болот других зон: тундровой, южнотаежной и степной). Средняя глубина торфа — 2,4 м. Но встречаются и выпуклые торфяники с 7–8 и даже 10-метровой залежью. Запасы воды только в олиготрофных сфагновых болотах — 373 км3.

Начало торфообразования датируется здесь временем 10–12 тыс. лет назад. И сейчас продолжается активное наступление болот на леса. Лишь в последние 500 лет образовалось вновь 25 % всех болот. Каждый год в течение всего голоцена появлялось 8000 га болот. Правда, скорость горизонтального роста в течение голоцена не была равномерной: она то увеличивалась, то уменьшалась. И вверх болота росли не с одинаковой скоростью, быстрее всего — в последние 2500 лет (до 0.8 мм в год).

Современные болота Западной Сибири содержат около 1000 км3 воды, «…на территории Западной Сибири образовался крупнейший в мире западносибирский торфяной бассейн», — писал М. И. Нейштадт. Он же назвал этот регион мировым природным феноменом.

Старинным золотом и желчью напитал

Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры

Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры,

В огне кустарники и воды, как металл.

М. Волошин

Возьмем какой-нибудь конкретный массив, хотя бы в междуречье двух притоков Оби: Ватинского Егана и Ваха. По сравнению с другими это небольшое болото, но и здесь поперечник превышает 15 км.

Когда-то, в начале голоцена, водораздел этих двух рек представлял волнистую равнину, сложенную суглинками и песками. Отдельные гривы возвышались над равниной на 3–6 м. Заболачивание началось одновременно во всех понижениях: 8-10 тыс. лет назад. Отдельные болота быстро росли, «лезли» на малые гривы, а затем и на более крупные. Постепенно они сливались, и в конце концов образовалась очень сложная система болот, объединенных единым контуром. От бывших грив и холмов сохранились лишь отдельные минеральные острова, покрытые сосновым и кедровым лесом. Но болота продолжают расти, и скоро последние острова скроются под сплошным торфяным плащом.

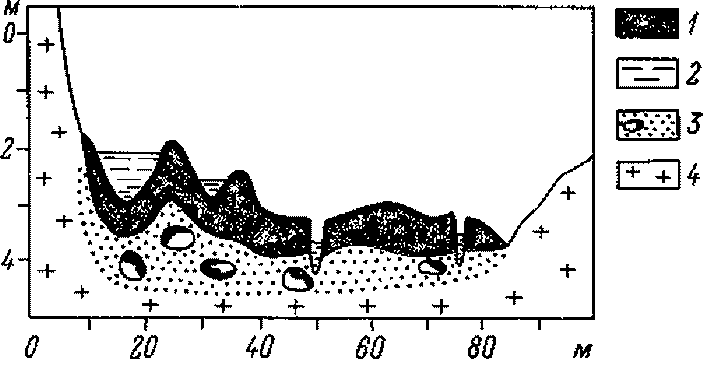

У каждого в прошлом отдельного болота сформировалась вогнуто-выпуклая поверхность (рис. 86). Это значит, что на болоте есть хорошо выраженные склоны и центральное плато. Такие болота разделены множеством рек, ручьев, тещей, вокруг которых сохранились узкие полосы леса: шириной от 0.5 до 3 км.

Склоны болота заняты рямами — лесными ценозами из сосны, болотных кустарничков (багульника, Кассандры, подбела, голубики, березы карликовой, клюквы), пушицы влагалищной, морошки и олиготрофных сфагнумов. Иногда к сосне примешиваются кедр и береза. В наземном ярусе встречается также пушица рыжеватая с нежно-палевыми пуховками. Деревья обычно невысокие: до 5-10 м. Они стоят на кочках, где рядом со сфагнами растут и зеленые лесные мхи. На периферии таких рямов обильными бывают черника и брусника.

Уплощенные центры болот — плато — занимают 50–70 % площади. На них господствуют гряды, мочажины и озерки разных размеров, перемешанные в самых различных сочетаниях. Но есть здесь и определенная закономерность: в наиболее старых очагах заболачивания преобладают болотные озерки (до 70 %, а гряд — всего 30 %. Вокруг этих «очагов» — кольцо грядово-мочажинных комплексов. Они и располагаются как бы центробежными лентами, вроде лепестков у цветка. Таких очагов на болоте много, и форма у них самая разная: от округлой до амебообразной.

Извилистые, длинные узкие гряды перемежаются с озерками и мочажинами. Все это вместе сверху имеет совершенно причудливый рисунок: как переплетения в кружевах, где чередуются пятна разных оттенков. Почти каждый озерковый «центр» (очаг), окруженный кольцом гряд и мочажин, отделен от другого такого же образования гальями. А иногда какая-то галья служит истоком для ручья, русло которого то появляется на поверхности, то уходит в торфяную залежь.

На высоких и сухих грядах растет даже сосна. Это веретьи. На них обильны те же кустарнички, пухонос дернистый, морошка, росянка, сфагны-олиготрофы. Иногда здесь находят приют лишайники и печеночные мхи. На низких и мокрых грядах сосна не растет, а только кустарнички, пушица, морошка и сфагны.

Мочажины бывают разные: узкие и длинные или широкие и огромные (до 100–200 м). В последних растут только гидрофильные сфагны-олиготрофы, редкие стебельки шейхцерии и осоки топяной. Частенько вода заливает сфагновый ковер, и тогда перейти такую «зыбь» почти невозможно.

Все части болота: склон с рямами, пятна озерков, окруженных грядово-мочажинными комплексами, гальи, — постоянно изменяются по форме и размерам. Болото нарастает вверх, и ручьи меняют русла, то наполняясь водой, то мелея. Соответственно и количество выносимой воды разное. Так постепенно меняется весь «рисунок» болота.

И еще одна характерная особенность болотных комплексов: гряды, мочажины и озерки в них расположены не как попало, а в определенном порядке — перпендикулярно уклону поверхности болота. Чем больше уклон, тем выше и суше гряды, а мочажины уже. При маленьком уклоне мочажины огромны, а в плоском центре господствуют озерки.

Согры. Невозможно обойти молчанием эти совершенно своеобразные лесные болота Западной Сибири, по внешнему виду более похожие на леса, но растущие часто на мощном слое торфа. Мне очень хотелось увидеть своими глазами эти уникальные образования. Помогли случай и друзья-коллеги. После совещания в Красноярске (в 1970 г.) мы, двое петрозаводчан, отправились в Томск, чтобы оттуда попасть на стационар Института леса и древесины Сибирского отделения АН СССР. Мне запомнилась не дорога, а яростный спор с коллегой, которая полностью отрицала теоретическую и практическую значимость ботаники в целом и болотоведения в частности. Правда, тогда бытовало мнение, что болота надо обязательно осушать. Вот и по мнению моей коллеги — специалиста по лесоосушению — интерес представляют лишь осушенные болота, от которых только и можно получать пользу.

«Инженер, слесарь, художник, переводчица, поэт — самые разные люди отвечают на мой вопрос примерно одинаково. Для них слово „болото“ уже в самом себе содержит и обвинение, и приговор», — так определил общественное отношение к болотам известный журналист Ю. Вронский в статье «Осторожно: болото» (Лит. газ. 1976. 2 апр.). Этот спор и такое отношение к болотам были символичны для 70-х гг., когда бурно развивалась мелиорация, нанося частенько непоправимый вред природе. Сколько же было загублено болот, и до сих пор напоминающих о том времени своим плачевным видом. Осушали ведь все подряд: и верховые сфагновые болота, и ягодники, и угодья с ценными лекарственными и редкими растениями. «Осушение верховиков-клюквенников идет полным ходом, — писал далее Ю. Вронский. — И ведется оно в первую очередь вблизи дорог и населенных пунктов, именно там, где есть кому собирать ягоду, где легко организовывать заготовительные пункты и вывозить заготовленное».

Да, много было сделано ошибок как с верховыми и ягодными болотами, так и с облесенными и лесными. Конечно, осушение последних чаще всего дает хороший эффект. Но ведь нельзя забывать о том, что настоящие лесные болота — это не просто уникальное явление, но и место «прописки» своеобразной растительности и многих редких растений. Так созвучны моим чувствам прекрасные стихи И. Шкляревского на эту тему:

Такая боль, как будто из меня

С корнями вырывают травы,

Корчуют поперек и вдоль.

Такая сушь во мне,

Как будто распахали

И все под сердцем осушили сплошь.

Совпала боль, и показала даль

Печальные заботы внуков наших:

Цех разведенья комаров,

Реанимацию ромашек…

Однако мы отвлеклись от темы. Но как не сказать о наболевших проблемах, о которых надо не только писать и писать; о них нужно кричать во весь голос. К сожалению, это другая тема, о которой здесь я говорю только вскользь.

Итак, согры. Это не те бедные лесные болота (рямы), которые обычны по склонам верховых выпуклых сфагновых болот северо- и среднетаежной зоны Западной Сибири. Согры — типичный элемент южной тайги. В этой зоне мелколиственных западносибирских лесов расположен и Томский стационар. Он приурочен к междуречью Оби и Томи, а на юге его территория граничит уже с лесостепью. На стационаре встречаются не только согры, но и другие типы болот: березовые лесные, осоково-гипновые и осоково-сфагновые низинные и переходные. Но нас сейчас интересуют только согры.

Согры — не все лесные евтрофные болота, а только такие, где согосподствуют разные хвойные породы: ель сибирская, кедр, лиственница, пихта. Меньше здесь сосны и березы. Но сограми частенько называют и лесные болота с преобладанием только кедра (сосны сибирской). Мы же познакомимся с типичной согрой.

И вот мы в согре на Жуковском болоте. Сразу поражают деревья — такие толстые и высокие, что, не зная заранее о торфяном грунте, ни за что не поверишь, что это болото. Деревья достигают 18–20 м, а отдельные и выше. Говорят, что есть и 28-метровые великаны. Лиственницы и кедры 200-летние, а елям по 100 лет и больше. Некоторые стволы до 0.5 м в диаметре, хотя чаще они чуть больше 20 см. Кроны деревьев почти смыкаются над головой, а бонитет, по словам наших гидов, класса IV или даже III.

Термин «бонитет» происходит от немецкого Bonitat или латинского bonitas, что значит «доброкачественность». В лесоведении классами I–V бонитета отмечают продуктивность насаждений. Самый высокий класс — I, самый низкий — V, а на болотах часто бывает ниже самого низкого — Va.

Темно и сумрачно в такой согре. А под ногами чередуются высокие кочки и сильно обводненные межкочья — явные признаки болота. Кочки высокие: до 0.5 м и выше. Здесь же масса валежника и упавших стволов с торчащими вверх корнями.

Непременное условие нормальной жизнедеятельности согры — обильное поступление жестких грунтовых вод. Поэтому в сограх всегда влажно. Но застоя воды нет, иначе деревья сразу прекратили бы рост и вскоре погибли. Самые типичные местообитания согр — долины рек, проточные лога, окрайки низинных травяных болот.

Обилен и разнообразен кустарниковый ярус. Мы встретили можжевельник, рябину, спирею иволистную, смородину. В других местах обычны черемуха, жимолость, шиповник иглистый. Удивляют обилие и пышное развитие трав. Но интересно и другое: сочетание типичных лесных и луговых растений с болотными. Кочки населяют лесные растения: какалия копьелистная, майник, грушанки, кислица, брусника, линнея северная, седмичник и многие другие виды. Здесь же лесные зеленые мхи. А в понижениях чего только нет: и вахта, и калужница, и сабельник, и крапива, и осоки, и хвощ топяной, и вех ядовитый, и вейники. Вот и куртина аира, и даже пятна стрелолиста обыкновенного и ежеголовки простой. Мхи тоже есть, но их немного: в основном это гидрофильные зеленые мхи — индикаторы богатого питания.

Нам повезло: мы набрели на дремучий участок со сплошными папоротниками, поднимающимися почти на метр. Совершенно великолепен страусник, собравший свои резные листья в огромные «чаши». Но особенно много здесь щитовников (мужского, гребенчатого, игольчатого) и кочедыжника женского. Есть и другие травы, но они как-то теряются на фоне зарослей этих древних растений.

А каков же торф в таких болотах?! Глубина залежи здесь до 3.5–5 м. В ней преобладают древесные торфа, иногда Они переслаиваются с древесноосоковыми, осоковыми и даже осоково-гипновыми видами. Нижний придонный слой — согровый торф. Это говорит о том, что в своем развитии согры сменялись открытыми болотами, а потом вновь на них поселялись деревья.

Томская земля… ширь неохватная, простор головокружительный, тишина неподвижная…

Г. М. Марков

Далека Сибирь, и много в ней еще неизведанного. Бесконечные леса, огромные болота, величавые реки, неисчерпаемые запасы газа и нефти… Так можно продолжать еще долго. Но и здесь предметом нашего внимания остаются болота, среди которых есть интереснейшие, уникальнейшие. Вы узнаете о том, как открыли эти болота, причем совсем недавно: около 10 лет назад. Для меня же это открытие произошло еще позже.

Все началось со знакомства с диссертацией Т. А. Бляхарчук, которую я должна была оппонировать в г. Томске. Работа была великолепна. Чувствовалась школа Юрия Алексеевича Львова — одного из крупнейших специалистов нашей страны по болотоведению, возглавляющего это Направление в Институте биологии и биофизики при Томском университете. Диссертантом решались вопросы становления и развития лесов и болот в голоцене на юго-востоке; Западной Сибири — территории, до последнего времени в этом плане исследованной очень поверхностно. Мое внимание привлекли разрезы торфяных болот с мощными слоями папоротниковых торфов, причем часто к остаткам папоротников примешивались корешки и пленки вахты, хвоща, гипновых мхов. «Нонсенс! Невозможное сочетание! — подумала я. — Не могли вместе расти папоротники — мезофиллы по своей экологии — с растениями, типичными для топей». Конечно, папоротники встречаются в лесных болотах, где поселяются на микроповышениях. Но чтобы они росли в топи — трудно представить. Так оказалось, что о болотах не все еще известно даже таким старым зубрам, как; я.

Почему же об этом мы узнали только в последнее десятилетие? Дело в том, что остатки папоротников очень трудны для определения в торфе. Поэтому аналитики и пропускали их, приписывая к другим видам или называя просто «травы». Раньше всех научились их определять томские болотоведы. Тогда-то и оказалось, что в пойменных торфяниках по р. Оби таких торфов немало.

А теперь отвлечемся немного и представим себе дебри каменноугольных болот, где царили древовидные папоротники. Огромные их деревья простирали свои разлапистые листья, над влажной тропической трясиной 250 млн лет назад. Такие болота были и в Сибири, и в них образовались мощные слои торфа, превратившегося впоследствии в каменный уголь. Проходила тысячелетия, менялся климат; (одни виды отмирали, другие приспосабливались к умеренному климату наших широт. Потомки же древовидных папоротников переселились в тропики, а у нас остались только травянистые виды папоротников. Многие из них обитают в лесах, но немало видов встречается и в лесных болотах, особенно в сограх.

Сейчас папоротниковый покров на болотах Западной Сибири стал совсем редким. В прошлом же, судя по торфяным залежам, травяные папоротниковые сообщества на болотах были широко распространены. «Похоже, что они отжили отпущенный им природой срок. Но в начале голоцена таких болот было много, особенно в Причулымье», — пишет Е. Я. Мульдияров, один из ведущих болотоведов Западной Сибири.

А в наше время? Отправляясь в экспедицию в пойму р. Оби (в пределах Томской области), ее руководитель Е. Я. Мульдияров очень надеялся найти папоротники в растительном покрове болот. Вот как он об этом рассказывает;: «Нам удалось встретить сообщество с папоротником, вахтой и осокой волосистой, редкое здесь, но так широко распространенное прежде и представленное в торфяных залежах болот поймы Чулыма. Болото оказалось слабозалесенным березой и сосной, иногда березой приземистой. Я был сверхдоволен этой встречей: ведь сколько раз я определял такой торф, сколько проходил перед моими глазами и под микроскопом его образ, зафиксированный тысячелетие назад… И вот она, святая троица! Дожила! Здравствует! Хотя и не один папоротник, а в компании с вахтой и осокой. Но все же его много. И стоят эти растения „по пояс“ в воде, как во всяком топяном болоте, В травяном покрове мы отметили также хвощ топяной, вербейник, гравилат речной, белозор, немного сфагновых и зеленых мхов».

Шли годы, продолжались исследования болот Сибири. Сведений о травяных папоротниковых болотах становилось все больше. И сейчас изучена, конечно, не вся эта территория. Но уже известно, что такие болота встречаются только в южной части Западной Сибири, и то лишь в депрессиях по древним руслам, в долинах рек и вблизи озер. Однако, где проходит северная граница распространения таких болот, мы пока не знаем.

На Северной Двине

Душа займется: озеро студеное —

И восемь изб на всхолмии крутом.

И это небо — словно застекленное — над лесом в полыханье золотом.

И силуэт часовни рубленой, поставленной на долгие века.

И тишина. И вкус воды, пригубленной из древнего святого родника.

И по уремам травы приворотные.

И неоглядность клюквенных болот.

И лебеди! — и лебеди пролетные:

посмотришь ввысь — душа захолонет.

И облаков таинственное воинство.

И озера синеющая гладь.

И северян спокойное достоинство.

И в каждом сердце — свет и благодать.

Душа займется: озеро студеное —

И восемь изб на всхолмии крутом.

И это небо — словно застекленное — над лесом в полыханье золотом.

И силуэт часовни рубленой, поставленной на долгие века.

И тишина. И вкус воды, пригубленной из древнего святого родника.

И по уремам травы приворотные.

И неоглядность клюквенных болот.

И лебеди! — и лебеди пролетные:

посмотришь ввысь — душа захолонет.

И облаков таинственное воинство.

И озера синеющая гладь.

И северян спокойное достоинство.

И в каждом сердце — свет и благодать.

В 1980 г. вместе с Молодым биологом А. И. Максимовым мы приехали в Архангельскую область, где были гостями Т. К. Юрковской, уже несколько лет изучавшей огромную болотную систему — Себ-болото. Татьяна Корнельевна — доктор биологических наук, знаток болот нашей страны, высококвалифицированный картограф и великолепный ботаник — работает в лаборатории геоботаники Ботанического института в Петербурге. Для меня она открыла болота архангельского Севера. Раньше судьба забрасывала меня в разные края: то на болота Северного Урала, то на болота Прикамья, Но на Пинеге, правом притоке Северной Двины, в самой глубинке Архангельской области, бывать еще не приходилось. Все здесь: и природа, и окающие жители архангельской деревни — воспринималось остро и радостно.

Уже в XII в, поселились здесь выходцы из Новгорода, «Подивились они обилию ягод на болотах зыбучих, красной дичи и пушного зверя в лесах дремучих, косякам семги в реках жемчужных и осели тут…» — пишет О. Ларин. «Леса черные, блата непроходимые», — говорили новгородцы о Пинежье.

Экспедиция Т. К. Юрковской работала с начала июля, а шел уже август. Поэтому нам предстояло добираться самостоятельно. Путь был довольно сложным: самолет до Архангельска, поезд до Карпогор (районного центра). Затем летели на самолете АН-2 до Труфаново. Под крылом самолета плывут, сменяются ландшафты. Все больше лес и лес… Удивляемся, что не видим болот. Да вот же они: рыжие, огромные, с проблесками воды в мочажинах и редколесьем по окрайкам. Болота снова сменяются тайгой, пересеченной ручьями, речушками, реками, устремляющимися в Пинегу. Она уже соединяется с Северной Двиной, которая впадает в Двинскую губу Белого моря. Северотаежные еловые леса — зональный тип растительности этого края. Район нашего исследования — водораздел Пинеги, Кулоя и Мезени. Эта волнистая равнина, сложенная мореной и водно-ледниковыми отложениями, сильно заболочена.

Из Труфаново мы отправляемся пешком к переправе через Пинегу. Широка река в невысоких берегах и песчаных плесах. На берегах — никого. Как переправиться на другую сторону реки? Едва видны вдали лодки. Кричим: «Лодку, лодкуууу!». Никакого движения. Остается только любоваться великолепным деревянным храмом, контрастно выделяющимся на фоне неба. Кто был создателем этого чуда? Проходит час, другой. И вот наконец с того берега отчаливает лодочка. Еще час — и мы на другой стороне. Впереди 5 км пешего хода вдоль Пинеги до деревни Вальтево, где базируется экспедиция. Закидываем рюкзаки за спину — и вперед. Дорога вдоль берега очень красива, и мы любуемся нетронутой русской природой, берегами реки (то высокими, с выходами красноцветных песчаников; то низкими, с многочисленными плесами). К самой реке подходят ельники, лишь местами уступая место лугам, пожням и пашням. Поздно вечером добираемся до Вальтево. Разыскиваем дом, где устроились болотоведы. Но в нем одна лишь хозяйка сидит за самоваром.

Они пришли к вечеру следующего дня усталые, искусанные и нагруженные «выше головы». Радость встречи, обмен впечатлениями, планы на ближайшее дни. И начинаем нашу совместную «эпопею» на Пинежской земле.

И лес, и болота здесь разные. До лагеря на болоте идти приходится 9 км, так что по дороге можно познакомиться с основными ландшафтами.

Идем мы сначала торной тропой, а потом просеками. Сразу за околицей начинается девственная тайга. Удивление вызывают ельники (из ели сибирской), в северотаежный облик которых вкраплены многие растения южной тайги: чина весенняя, ранним летом распускающая пурпуровые соцветия; ядовитые вороний глаз и волчье лыко; изящная звездчатка дубравная. «Это связано с богатыми почвами, лежащими на карбонатных материнских породах», — объясняет Татьяна Корнельевна. Но больше всего здесь всё-таки ельников чернично-вороничных зеленомошных.

Начинается небольшой спуск с холма. Все ниже и ниже, и уже слышен шум быстро бегущего ручья. Какие же роскошные здесь ельники! Деревья поднимаются до 20 м и больше, совсем как в южной тайге. А под ними чего только нет: смородина черная и пушистая, черемуха и разные травы-акселераты (борец высокий, живокость высокая, василистник малый).

Какая поэзия в елях разлапых!

Какие симфонии в шелестах крон!

А этот узор на причудливых капах?

В любом из наплывов свой миф заключен.

Ю. Линник

«Я встречала и другие, не менее интересные травы, — рассказывает наш гид. — Княжник сибирский, цветущий в начале лета очень красивыми желтоватобелыми крупными цветками; бузульник сибирский — оба пришельцы из Сибири. Пинежье — удивительный край. Здесь много ботанических уникумов. На обнажениях известняков изредка можно увидеть пеон марьин корень. Цветы у него крупные пурпурно-розовые. Есть и совсем южные виды, пришедшие из лесостепи, например ветреница лесная».

Почти незаметно остались позади 9 км. По пути были и сосновые леса, и небольшие участки с лиственницей сибирской. Но больше всего ельников — зеленомошных, долгомошных. А вот и сфагновые ельники — предвестники болота, сменившиеся непосредственно перед нашим болотом сосняком сфагновым. Идем вдоль р. Себы, именем которой названа болотная система — Себ-болото. Река течет в торфяных берегах и хорошо дренирует примыкающие болота. Кроны у сосны все еще пышные, высота у нее до 12–15 м.

Сосны чуть редеют, и перед нами открывается лагерь: три палатки и навес над столом, сбитым из тонких стволиков сосны, и такие же скамейки. Очаг — два кола с перекладиной и углубление с остывшей золой. Теперь это наш дом на несколько дней. Сразу готовим обед, а потом приступаем к работе.

Аэрофотоснимок Себ-болота. Еще зимой, в Ленинграде, Татьяна Корнельевна показала мне аэрофотоснимки Себ-болота. С тех пор я жила одной мечтой: попасть на это болото. На снимках было чудо: бескрайняя топь из грядово-мочажинных и грядово-озерковых очень обводненных комплексов, протянувшихся отдельными языками, а между ними — полосы «черных» топей (дело в том, что, чем больше воды, тем темнее изображение на снимке, а открытая вода получается совсем черной). По рисунку и структуре комплексов было видно, что это типичные аапа.

Слово «аапа» финского происхождения; буквально оно переводится как «безлесный». Аапа болота имеют низинную или переходную торфяную залежь, растительность здесь евтрофная и мезотрофная. Но самое интересное в них — комплексы гряд, мочажин и озерков, которые занимают, как правило, большую часть болота, располагаясь в вогнутом центре. В этих комплексах на грядах обитают растения, менее требовательные к питанию, а в мочажинах — более требовательные. Разве это не парадокс? Совсем рядом, в мочажинах, питания больше, а на грядах — меньше, в результате чего в таких комплексах закономерно чередуются не только растительные сообщества разной экологии, но и торф под ними (под грядами он чаще всего переходный, а под мочажинами — низинный). В болотоведении аапа болота называют еще и по главным растениям — эдификаторам повышений и понижений микрорельефа. Т. К. Юрковская назвала пинежские аапа так: кустарничково-пухоносово-осоково-сфагновые с ерником на грядах и мохово-травяные в мочажинах с озерками онежско-печорские аапа. В других регионах преобладают свои растения, поэтому в название вносятся соответствующие коррективы. Мы же будем называть их просто «аапа».

Но вернемся к изображению на снимке Себ-болота (рис. 87). Чудес на них еще много. И главное — верховики удлиненной формы, как бы наложенные поверх аапа. Они были разных размеров. Очень образно Т. К. Юрковская назвала их «капли». И действительно, четыре из них, как капли: широкие и округлые с одного конца, и заостренные и удлиненные — с другого. Зато три других огромные, а последний (самый большой) — более 600 га. Молодые «капли» отграничены от аапа так резко, что это кажется нереальным. Топи, разделявшие их, еще более подчеркивали разницу в изображении между верховыми «каплями» и аапа. Эти снимки вполне могли бы служить учебным пособием. Даже совсем неискушенный человек увидел бы разницу между верховыми комплексами и аапа. Теперь от впечатлений, произведенных аэрофотоснимками, перейдем к непосредственным восприятиям.

Первая «капля». Идем на самую маленькую «каплю». Времени немного, близится вечер. Поэтому решили сделать только одну скважину, отобрать образцы для спорово-пыльцевого анализа и, конечно, познакомиться с растительностью. По дороге Татьяна Корнельевна рассказывает: «„Капли“ — это выпуклые сфагновые олиготрофные болота. Самые маленькие из них находятся в начальной стадии развития. Это совсем молодые верховички, на них еще и микрорельеф не расчленен, и растительность однородная: сосна, кустарнички и сфагнум бурый. Другие „капли“ можно выстроить в ряд по размерам, стадиям развития и возрасту. Чем старше стадия, тем сильнее развит Микрорельеф: сначала — грядово-мочажинный, потом — грядово-озерный, а на последней стадии даже мочажины разрушаются (регрессируют). И тогда гряд очень мало, зато много озерков и даже крупных озер. Это регрессивный комплекс. Площадь нашей „капли“ № 1–5.5 га, а всего Себ-болота — почти 4000 га».

Передвигаемся вдоль Себы, русло которой глубоко врезано в торф. Постепенно река превращается в ручей, а потом совсем теряется в евтрофной хвощовой топи. Подходим к нашему верховику. Его «берег» возвышается над топью на 20–40 см. Как циркулем, отделены топи от олиготрофного верховика. Великолепны по краю заросли пушицы рыжеватой, не встречающейся на Северо-Западе. Пуховки у нее не белые, как у всех пушиц, а нежно-палевые. В центре «капли» — сосна в 3–5 м, а кроны у нее спускаются почти до мохового покрова. Здесь же багульник, Кассандра, клюква мелкоплодная и сплошной покров сфагнума бурого.

Быстро вечереет, и небо на западе окрашивается в розовые тона. Но и работа сделана. Со всей глубины — 4.5 м — отобраны образцы торфа. В лагерь возвращаемся после 9 вечера, когда вечерняя заря становится темно-малиновой. Быстрый ужин — и по палаткам. Устали за день до предела.

Здесь, где так вяло свод небесный

На землю тощую глядит, —

Здесь, погрузившись в сон железный,

Усталая природа спит…

Лишь кой-где бледные березы,

Кустарник мелкий, мох седой,

Как лихорадочные грезы,

Смущают мертвенный покой.

Ф. Тютчев

Рано утром, почти вместе с солнцем, отправились мы на моховик N 7, который «каплей» уже никак не назовешь: он распластался по всей восточной части Себ-болота (более чем на 600 га). Дорога предстояла длинная, и все по топяным комплексам. Прямые 5 км увеличивались вдвое — так часто приходилось обходить огромные топкие аапа мочажины. Около 4 ч добирались до профиля, который Т. К. Юрковская со своим отрядом почти обработала в прошлые годы. Нам предстояло сделать геоботанические описания на восточном конце профиля, отобрать образцы торфа на ботанический состав и степень разложения. Была и еще одна задача: пробурить скважину в самом глубоком месте болота и отобрать образцы на споровопыльцевой и радиоуглеродный анализы. Татьяна Корнельевна со студентами взялась за выполнение геоботанических и торфоведческих работ, а мы с молодым коллегой отвечали за палеогеографию.

В дороге наш главный гид рассказала о верховике № 7: «Поверхность массива слабовыпуклая, а центральное плато слегка вогнуто. На нем господствуют регрессивные комплексы. Огромные сплавинообразные мочажины с реденькими кустиками осоки топяной, вахты, росянки длиннолистной, пятнами гидрофильных сфагнов и обнаженного торфа пересечены единичными низкими извивающимися грядами. На них редкая сосна, под которой растут вороника, морошка и очень много лишайников (даже больше, чем сфагнума бурого)… Помните кольцо вокруг сплавины, которое мы видели на аэрофотоснимке? — спрашивает Т. К. Юрковская. — Тогда мы не знали, что это такое. Теперь могу рассказать о нем довольно подробно. Это уникальное образование. Оно хорошо видно и в натуре. Здесь длинные и узкие мочажины, разделенные высокими грядами, с обильной сосной высотой в 2–3 м. Стволики у нее перекручены и пригнуты к долу. На грядах много кустарничков, пухоноса дернистого, лишайников, меньше сфагнума бурого. Но самое любопытное — под кольцом глубина торфа меньше, чем в регрессивном комплексе. Глубина его увеличивается вновь и с внешней стороны кольца». Что же это за образование? Объяснение ему мы нашли только после полной обработки материала, в последующие годы. По всем параметрам оно напоминало древний береговой вал послеледникового водоема.

Каждая группа нашей экспедиции начинает заниматься своим делом. А. И. Максимов берет буры, и мы по грядам от лесного кольца потихоньку двигаемся в центр зыбуна. Зыбун на верховом болоте совсем не похож на низинный. Там он сформирован корневищными растениями и довольно хорошо выдерживает тяжесть человека. А здесь от лесного кольца в центр зыбуна протянулись, как щупальцы, редкие и низкие гряды. Чем дальше от кольца, тем же и мокрее становятся гряды. И вот их уже поглотил зыбун. Еще пытаемся передвигаться вперед, ступая на редеющие кочечки. Но они все глубже уходят в торф под тяжестью тела, а к тому же становятся такими маленькими и редкими, что уже не хватает шага. Прыгать в таких местах нельзя: быстро прорвешь дернинку и провалишься. Длинноногий коллега впереди, я более осторожна и потому отстала.

Все мое внимание поглощено поисками очередной «твердой» опоры для шага вперед. Интуитивно чувствую, что дальше не пройти, и поэтому все замедляю движение. И вдруг слышу, как Максимов тихонько рассуждает сам с собой: «Сейчас ухну: ни вперед, ни назад».

Да, надо возвращаться. Но как? Те кочечки, по которым ступали, уже провалились в топь, а другие — на расстоянии 2–2.5 м. И все же мне удается добраться до более «твердой» гряды. Надо скорее выручать коллегу. Он бросает мне топор, я лихорадочно срубаю несколько кривулин-сосенок. Мы, конечно, выбрались, лишь начерпав в сапоги черной жижи. Вдвоем не страшно даже в такой топи: взаимовыручка не подведет.

Кое-как пробрались к центру зыбуна и начали отбирать образцы. Глубина торфа 5 м; внизу — немного сапропеля, а подстилается он озерной вязкой глиной. И если на спорово-пыльцевой и ботанический анализы хватает торфа из одного челнока, то на абсолютный возраст надо поднять 15–20 челноков, свинтив и развинтив при этом столько же раз штанги. Работа адская. Так что в сумме бур вгоняли не менее 50 раз. Я только успевала упаковывать и документировать образцы, да еще чистить челнок.

А какое же приятное время обед на болоте! Это не только прием пищи, но и отдых — физический и умственный. Геоботаник, например, сделав подряд два-три геоботанических описания, совсем выдыхается и обязательно должен переключиться, иначе что-то пропустит, что-то перепутает. Итак, мы собрались на обед около 3 ч дня. Тут же, на гряде, развели костер (сухостоя кругом много). Да и воды здесь сколько хочешь: копай ямку в мочажине, через какое-то время вода устоится — и бери ее, чистейшую. Основательно поели. Иначе на болоте нельзя: ноги не потянешь. Сил только на ходьбу уходит примерно в 5 раз больше, чем на суше.

К 7 ч вся работа была сделана, а на обратную дорогу нужно не меньше 3–4 ч. Она показалась бы бесконечной и вдвое тяжелее, чем утром, если бы не останавливались время от времени, чтобы сделать заметки, наблюдения, поделиться впечатлениями, собрать гербарий. Домой прибыли почти к полному закату, еле волоча ноги. И хоть лагерь тоже на болоте, но таким обжитым и родным кажется он после целого дня работы в «хлябях».

Теперь о торфах Себ-болота. Почти на всю глубину (до 5 м) верховые залежи сложены остатками из сфагнума бурого. Внизу их подстилают переходные древесно-травяные торфа, под аапа комплексами — торфяная залежь низинного и переходного типов.

Аапа комплексы Себ-болота. В этот год на аапа мы не работали. Но как не остановиться и не понаблюдать за растительностью, да и сравнить интересно наш комплекс с аапа болотами других регионов. Так какие же аапа на Себ-болоте?

Преобладают здесь грядово-мочажинно-озерковые комплексы с огромными мочажинами, очень сильно обводненными, перемежающимися с многочисленными озерками. В мочажинах растут мелкие осоки, вахта, хвощ топяной, иногда прерывистый ковер зеленых мхов. Реже встречаются мочажины из евтрофных и мезотрофных сфагнов, и тогда с ними растут шейхцерия и пушица рыжеватая. Гряды всегда сфагновые (из сфагнов папиллозного и магелланского), а по ним — осока, пухонос дернистый, березка карликовая и очень много вахты.

Я бы предпочел найти истинную причину хотя бы одного явления, чем стать королем Персии.

Демокрит